岳麓新课标高一历史必修一第一单元第4课专制集权的不断加强同步练习题

文档属性

| 名称 | 岳麓新课标高一历史必修一第一单元第4课专制集权的不断加强同步练习题 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 519.0KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-12 10:39:43 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

岳麓新课标高一历史必修一第一单元

第4课专制集权的不断加强同步练习题

一、选择

1.徐天麟在《西汉会要》中说:“汉祖龙兴,取周秦之制而兼用之,其亦有意于矫前世之弊矣。”这里“矫前世之弊”主要是指( )

A.废除宗法制 B.采取郡国并行制

C.加强皇帝制 D.实行三公九卿制

答案:B

解析:分析:解答抓住关键语“取周秦之制而兼用之”,可判断汉高祖采用郡国并行制。汉高祖认为秦朝“前世之弊”在于废分封,行郡县,一旦农民起义,无人勤王,导致速亡。宗法制,西周以来一直是古代中国重要政治制度,A项错误;汉承秦制,C、D两项错误。

点评:考查汉初郡国并行制

2.汉武帝实行“推恩令”的目的是( )

A.笼络皇亲国戚 B.增加财政税收

C.削弱王国势力 D.推动民族交流

答案:C

解析:分析:汉武帝时期地方王国势力发展已经危及中央集权,为此他在位时期颁布了“推恩令”,逐渐削弱王国封地,加强中央集权。

点评:考查推恩令

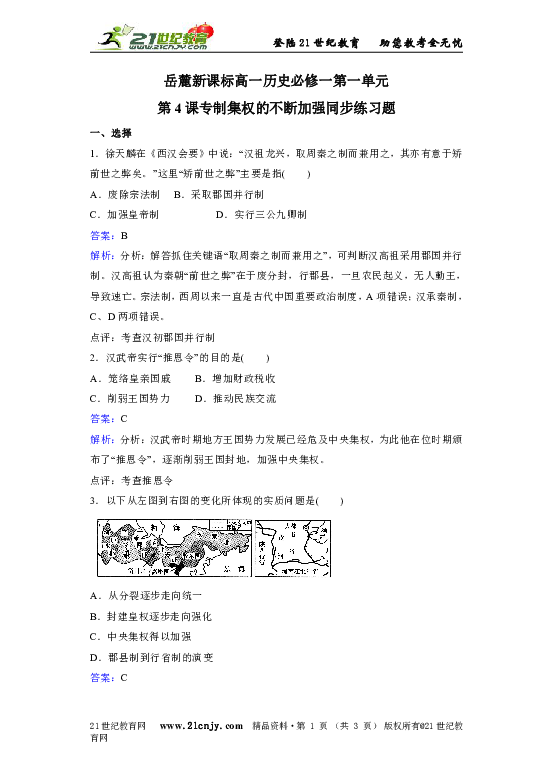

3.以下从左图到右图的变化所体现的实质问题是( )

A.从分裂逐步走向统一

B.封建皇权逐步走向强化

C.中央集权得以加强

D.郡县制到行省制的演变

答案:C

解析:分析:题干中左图反映了西汉初期实行郡国并行制,而右图反映的是元朝的行省制。由郡国并行制到行省制反映了中国古代中央集权逐渐得以加强。

点评:考查古代中央集权的加强

4. “自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人。”与材料主张一致的是( )

A.“丞相者,朕之股肱,辅朕之不逮以治天下也”

B.“以天下之广,皆委百司商量、宰相筹划,岂得以一日万机,独断一人之虑也”

C.“自秦以下,人人君天下者,皆不鉴设相之患”

D.“有明之无善治,自高皇帝(明太祖)罢丞相始也”

答案:C

解析:分析:题干表述的是认为宰相制度导致秦朝灭亡,以后的朝代贤相也很少,主张废除宰相制度。C项把设相称为患,与题意相符,正确;A、B两项肯定丞相的作用,D项认为明朝没有治理好国家就是因为废除了丞相,均与题意不符,故排除。

点评:考查明朝废除丞相制度

5.“今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。”这一历史现象出现于 ( )

A.唐朝 B.北宋

C.明朝 D.清朝

答案:C

解析:分析:仔细阅读材料,提取有效信息“罢丞相”、“不许立丞相”,结合明朝废除丞相的史实,可以很自然地得出答案。

点评:考查明朝废除丞相制度

6.某位学者描述中国历史上的一种制度是“虽无相名,实有相职。既有相职,却无相权。既无相权,却有相职”。他指的制度是( )

A.汉代的内外朝制度 B.唐代三省制度

C.明代的内阁制度 D.清代的军机处

答案:C

解析:分析:“虽无相名”说明已废除了丞相,这只能是明代以后,“实有相职”说明该制度还有一定的权力,这只能是内阁制度,清代的军机处无任何实权。

点评:考查明朝废除丞相制度

7.“正统(明英宗年号)十年,始命内阁与六部、都察院、通政司、大理寺堂上官、六科掌印官会议,遂为例……。”([清]王士禛《池北偶谈》)出现这一现象的制度性原因是( )

A.确立三公制 B.建立三省制

C.废除丞相制 D.设立军机处

答案:C

解析:分析:注意题干材料中的时间限制“正统(明英宗年号)”,由此判断选C项。A项出现在秦朝,B项出现在魏晋南北朝时期,D项出现在清朝,皆排除。

点评:考查明朝废除丞相制度影响

8.春联是日常生活中书画艺术的实用。“春联之设,自明太祖始。”朱元璋始令春联用朱砂纸作底,用黑墨写字,并取名为“万年红”,因“红”与“朱”义同。朱元璋此举用意于( )

A.强调“朱”姓的尊贵显赫 B.祁盼专制政权的长治久安

C.营造红红火火的新年气氛 D.改革节日的风俗习惯

答案:B

解析:分析:根据材料中的信息“万年红”,“红”与“朱”义同,并用阶级分析法分析可知,祁盼专制政权的长治久安是其真实意图。

点评:考查明朝专制集权的发展

9.钱穆曾说:“内阁只是皇帝的私人办公厅,不是政府正式的政事堂,内阁学士也只是皇帝的内廷秘书,不是外朝正式宰相之职,于是皇帝在法理上,便变成在政府里的真正领袖。”钱穆认为皇帝成为“政府里真正的领袖”是因为 ( )

A.唐朝设政事堂 B.元朝设中书省

C.明朝废除丞相制度 D.清朝设军机处

答案:C

解析:分析:根据题干材料中的关键信息“内阁学士也只是皇帝的内廷秘书,不是外朝正式宰相之职,于是皇帝……便变成在政府里的真正领袖”并结合所学知识可知,政府的领袖原来是由宰相担当的,皇帝能成为“政府里的真正领袖”是因为明太祖废除了丞相制度。

点评:考查明朝废除丞相制度的影响

10.某同学通过查找材料确认了以下史实:秦朝在中央设立三公,丞相为三公之一;唐朝实行三省六部制度,三省长官都是宰相,互相牵制;明朝废除了丞相制度。就以上史实得出的正确认识应是( )

①从秦到明皇权不断加强

②从秦到明中央和地方的关系不断加强

③从秦到明相权不断削弱,直到消亡

④丞相始终是中国古代政治权力的核心

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

答案:C

解析:分析:材料体现的是中央官职的设置,不能体现中央与地方的关系,排除含②的A、D两项;明朝废除了丞相,排除含④的B项。

点评:考查专职皇权的不断发展

11.自明朝宣德以来,中央机构互相倾轧。明英宗登基后,太皇太后委政内阁,令大学士杨士奇等对奏本拟出处理意见,交皇帝裁定,票拟走向制度化。这主要反映了( )

A.内阁地位有所提高 B.明英宗时初设内阁制

C.宦官参政妨碍阁权 D.内阁制保证了官僚团结

答案:A

解析:分析:据材料,内阁大臣取得了“票拟”之权,这体现了内阁地位有所提高,A项正确;内阁制是明成祖时设立的,排除B项;C项与材料不符,排除;D项扩大了内阁的作用,排除。

点评:考查明朝内阁制度

12.下图是一幅残缺的中国古代“中央机构示意图”,请依据留存信息,判断该图反映的朝代是( )

A.唐代 B.宋代

C.元代 D.明代

答案:D

解析:分析:图中的关键信息是没有丞相、皇帝直管六部,这种情况开始于明朝。

点评:考查明朝中枢权力机构

13.中国古代君主专制加强的表现之一是内阁的设立,内阁制度是由下列哪个皇帝创立的( )

A.汉武帝 B.唐太宗

C.明成祖 D.雍正帝

答案:C

解析:分析:本题考查学生的识记能力。明成祖时期设内阁,大学士开始参与军国大事的商讨。

点评:考查明朝内阁制度

14.纵观明代,经常发生皇帝不理政务,甚至多年不上朝的事情。但国家机器也能依靠一班大臣和一整套政务流程维持正常运转。这是因为( )

A.宦官专权 B.内阁的作用

C.六部掌握实权 D.军机处的设置

答案:B

解析:分析:本题考查学生分析历史现象的能力。明朝实行内阁制,阁臣参与军国大事的商讨,首辅有“票拟”之权,协助皇帝处理一些政务,因此可以维持国家机器的运转。

点评:考查明朝内阁制度

15.下图涉及的两个机构的共同特点是( )

①由皇帝近臣取代重臣 ②最初是临时机构

③始终由高官任职 ④都是君主专制的体现

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

答案:C

解析:分析:明代的文渊阁是内阁所在,清军机房是军机处所在,根据所学史实,③不符合“内阁最初由品秩较低的官员担任”的史实,排除含③的选项。

点评:考查内阁制度与军机处

16.下列中国古代皇权消长图中,比较符合历史实情的是

( )

答案:B

解析:分析:本题考查学生的归纳概括能力。解答本题要从古代中国专制主义中央集权制度的特点分析,中国古代虽然有皇权与相权的斗争现象,但总体上皇权是呈不断加强的趋势的,故选B。

点评:考查专制皇权的发展历程

17.孟德斯鸠说:“中国是一个专制的国家,它的原则是恐怖。在最初的那些朝代,政府的专制精神也许稍微差些,但是,今天的情况却正好相反。”下列最能够反映引文中“今天的情况却正好相反”含义的史实是 ( )

A.明朝废除丞相制度

B.唐朝确立并完善了三省六部制

C.清朝设置军机处

D.清朝延续明朝的内阁制度

答案:C

解析:分析:“今天的情况正好相反”指的是17、18世纪中国君主专制的加强,军机处的设置使封建君主专制达到了顶峰,故选C。

点评:考查军机处

18.明太祖设置殿阁大学士,作为其侍从顾问;康熙帝设南书房(后来发展为军机处),挑选翰林院学士任职。从中可以看出( )

A.明清饱学之士享有政治特权

B.明太祖和康熙帝处于危机境地

C.明清皇帝推行重视文人的政策

D.两者都是强化专制皇权的产物

答案:D

解析:分析:明太祖设置殿阁大学士,是废丞相的结果,是专制皇权发展到新高度的重要体现;康熙帝设南书房,是为了便于其直接控制军国大事。它们都是为强化专制皇权服务的。

点评:考查明清专制皇权的加强

19. “机务及用兵皆军机大臣承旨,天子无日不与(军机)大臣相见,无论宦寺(宦官)不得参,即承旨诸臣(军机大臣)亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。”该机构设置表明( )

A.君主专制制度确立 B.中央集权加强

C.中央机构的完善 D.君主专制制度强化

答案:D

解析:分析:本题考查中国古代君主专制的加强。引文描述了军机大臣的工作职能和工作流程,由此分析军机大臣完全听命于皇帝,按照皇帝旨意办事,因此体现了皇帝集权,君主专制空前强化。

点评:考查军机处

20.清军机大臣张廷玉被雍正帝评价为“纂修《圣祖仁皇帝实录》宣力独多,每年遵旨缮写上谕,悉能详达朕意,训示臣民,其功甚巨”,遗诏允其配享太庙,从而成为清代唯一获此殊荣的汉官。张廷玉获此殊荣的原因是,他( )

A.文笔谋划严格,秉承皇帝意旨

B.因满官职权下降而掌大权

C.处理军机处事务决策得当

D.在僵化的体制下认真监察百官

答案:A

解析:分析:张廷玉是军机大臣,从材料“年遵旨缮写上谕,悉能详达朕意”,结合军机处职能可判断 A项正确;军机大臣只是秉承皇帝旨意办事,没有实权,故B项错误;军机大臣没有决策权,故C项错误;军机大臣是辅助皇帝处理政务机构,没有监察职责,故D项错误。

点评:考查军机处

二、材料解析题

21.阅读材料并结合所学知识,回答问题。

材料一:丞相者,朕之股肱,所与共承庙宇,统理海内,辅朕之不逮以治天下也。

——《汉书·孔光传》引汉哀帝语

材料二:以天下之广、四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。

——《贞观政要》引唐太宗语

材料三:自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳妥。

——《皇明祖训》

(1)据材料一、二、三,分别指出汉、唐、明朝统治者对丞相的态度。

答案:汉:认为丞相很重要,能辅助皇帝治理天下;唐:认为国家政事要百司商量、宰相筹划,不能一人独断;明:认为丞相专权乱政,故废丞相。

(2)汉、唐、明朝统治者对丞相的态度有无本质区别?请说明理由

答案:没有本质区别, 都是为了维护皇帝一姓的天下。

(3)统治者对丞相的态度在明朝发生根本性的转变,这对中国社会发展造成了怎样的影响。

答案:明朝废丞相,使专制皇权发展到新高度;专制皇权有可能提高决策效率;但是一人独裁,将国家命运系于一人之手,最终成为社会发展的桎梏;社会对皇帝的崇拜造成了对个人自然权利流失的麻木,结果导致近代民主共和制的建立缺乏必要的社会基础。

解析:分析:(1)根据材料一中“朕之股肱,统理海内”等信息可知,汉朝统治者认为丞相很重要,能辅助皇帝治理国家。根据材料二中“皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行”可知,唐朝统治者认为国家政事要百司商量、宰相筹划,不能一人独断。根据材料三中“自秦始置丞相,不旋踵而亡……多有小人,专权乱政,今我朝罢丞相”等信息可知,明朝统治者认为丞相专权乱政,故废丞相。(2)汉、唐、明朝的统治者对待丞相的态度并无本质区别。丞相作为中国古代最高官职,代替皇帝统帅文武百官、辅佐皇帝总理国家政务。不管是汉朝的重用丞相,还是明朝的废除丞相,统治者的根本目的都是为了维护君主专制统治。丞相只是他们加强统治的工具。(3)明太祖废除丞相,权分六部,使君主专制进一步加强。君主专制的加强有可能提高行政效率,但也有很大弊端,如:权力过分集中可能导致决策失误;社会对皇帝的崇拜造成了对个人自然权利流失的麻木,导致近代民主共和制的建立缺乏必要的社会基础。

点评:考查皇权与相权的矛盾、明朝加强君主专制的措施、君主专制的社会影响。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1376年,明太祖废除总揽地方军政大权的行中书省,设立布政司、都指挥司和按察司,分管地方的行政、军政和监察,合称“三司”。三司分别隶属于中央有关部门,这样,地方权力就集中到中央。统领中央各部的宰相,职权也随之扩大。

材料二 明初沿袭元朝制度,在中央设立中书省,由左右丞相统辖六部……鉴于元朝丞相权势过重,以致皇权不稳、内乱屡生,明太祖朱元璋对丞相的使用一开始就存有戒心。

明朝初年,胡惟庸做宰相后……骄恣擅权……胡惟庸的恣意妄为,向皇权提出了极大挑战,最终招致杀身之祸。

——摘自《普通高中课程标准实验教科书历史必修①》

材料三 废除宰相制度15年后,明太祖得意地总结道:“自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽后贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。我朝罢相,设五府、六部……彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。

废除丞相后,全国重大政务都由明太祖决断。他曾在八天内,平均每天批阅奏章两百多件,处理国事四百多件。

材料四 明朝皇帝担心内阁变成事实上的宰相,威胁皇权,于是以司礼监的太监牵制内阁。有的学者评论道:……明中期以后的太监乱政,比历史上任何朝代都更加严重,其因在废宰相,过分集权于皇帝。

——摘自《普通高中课程标准实验教科书历史必修①》

(1)依据材料一和材料二,分析归纳明太祖裁撤中书省和丞相的原因。

答案:①历史原因:元朝相权过重,威胁皇权,导致内乱。②现实原因: A.明初设中书省,左右丞相统辖六部;明太祖废行省设三司,三司隶属中央相关部门。这样,统领中央各部的宰相职权随之扩大。B.胡惟庸擅权极大挑战皇权。(答明初丞相擅权威胁皇权也可给分)③根本原因:相权扩大威胁皇权。

(2)依据材料三和材料四,分析归纳明太祖裁撤中书省和丞相带来的影响。

答案:①秦以来的宰相制度宣告废除,君主专制进一步加强。②皇帝政务繁忙,明太祖力不从心,设置殿阁大学士侍从顾问,帮助他处理繁多的政务。(答到殿阁大学士设置即可给分)③明中期以后出现太监乱政的现象。(虽然明清时期宦官改称太监,如答宦官专权也可给分,)

(3)当时也有人称内阁首辅和军机大臣为宰相,这种称呼是否有实质意义 为什么

答案:

没有。内阁属于皇帝的顾问内侍机构,内阁首辅不是法定中央一级行政或决策机构的长官,其权限大小取决于皇帝;军机处是皇帝谕旨的传达机构,军机大臣完全听命于皇帝。内阁首辅和军机大臣不具有宰相的权力,不能对皇权形成制约,所以不是实质意义上的宰相。

解析:分析:(1)从材料“鉴于元朝丞相权势过重,以致皇权不稳、内乱屡生,明太祖朱元璋对丞相的使用一开始就存有戒心”可以归纳历史的原因;从材料“三司分别隶属于中央有关部门,这样,地方权力就集中到中央。统领中央各部的宰相,职权也随之扩大”、“明朝初年,胡惟庸做宰相后……骄恣擅权……胡惟庸的恣意妄为,向皇权提出了极大挑战,最终招致杀身之祸”可以分别归纳现实的原因两点;根本原因的归纳根据所学知识即可。(2)“自秦始置丞相,不旋踵而亡……我朝罢相,设五府、六部……彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当”总结影响第一点;“废除丞相后,全国重大政务都由明太祖决断。他曾在八天内,平均每天批阅奏章两百多件,处理国事四百多件”总结第二点;“明中期以后的太监乱政,比历史上任何朝代都更加严重”总结第三点。(3)“内阁首辅”“拥有票拟权,但不是合法宰相,地位经常受到挑战”,内阁属于皇帝的顾问内侍机构,内阁首辅不是法定中央一级行政或决策机构的长官,其权限大小取决于皇帝;内阁不能统领六部,不能制约皇权,所以不是实质意义上的宰相。军机处是皇帝谕旨的传达机构,军机大臣完全听命于皇帝。军机处的设置,全国的军政大权完全集中到皇帝手中,君主专制达到顶峰,军机大臣不具有宰相的权力。

点评:考查明清君主专制制度的加强

23.阅读下列材料:

材料一:丞相者,朕之股肱,所与共承庙宇,统理海内,辅朕之不逮,以治天下也。

——《汉书·孔光传》引汉哀帝语

材料二:以天下之广、四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。

——《贞观政要》引唐太宗语

材料三:今我朝罢丞相,设五府(五军都督府)、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。

──明太祖《皇明祖训·祖训首章》

请回答:

(1)根据材料一、二,概括丞相的主要作用是什么?

答案:辅佐皇帝处理全国政务,率领百官筹划全国政务,减少皇帝的决策失误等。

(2)根据材料三,概括明朝政治制度的主要特征

答案:废除丞相,设五府、六部等分理全国军政、行政等国事;各部门相互监督和牵制,保证全国大权集中到皇帝手中。

(3)根据材料,并结合所学知识,概括古代政治制度改革的发展趋势。

答案:趋势:皇帝专制权力越来越大,中央集权制度发展到绝对君主专制。

解析:分析:(1)本题主要考查运用所学知识分析和解决问题的能力。需要读懂材料原意,结合教材知识理解并归纳。“共承庙宇,统理海内,辅朕之不逮,以治天下也”, 丞相的作用就是辅佐皇帝处理全国政务,“皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行”,材料的意思是宰相要 率领百官筹划全国政务,减少皇帝的决策失误等。(2)“今我朝罢丞相”, “以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死”。材料反映了秦朝设立的宰相制度被废除。废丞相之后,权分六部。分别设立五府(五军都督府)、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,管理国家的行政、司法事务。“彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之”, 就是各部门相互监督和牵制,保证全国大权集中到皇帝手中。通过逐层分析,纵向对比,就能概括出明朝的在政治特点。(3)“共承庙宇,统理海内”,秦汉时期,丞相辅佐皇帝治理天下,皇权受到相权的制约;唐宋时期,宰相的权力不断分割,削弱,君主专制得到加强,但是仍然不敢独断专行,“岂得以一日万机,独断一人之虑也”。 明清时期,废除丞相制度,失去相权的制约,皇帝专制权力越来越大,中央集权制度发展到绝对君主专制。结合材料和所学知识,就可以答出发展趋势。

点评:考查明清政治体制

24.读图1-图4,回答问题。

请回答:

(1)根据图1、图2判断中国古代政治制度的名称。根据所学知识指出其最基本的共同特征。

答案:制度:三公九卿制和三省六部制。

特征:皇权高度集中。(或专制主义中央集权不断加强)

(2)与图2相比,图3反映的政治制度有何变化?

答案:变化:废除丞相,权分六部,皇帝直接控制。

(3)根据所学知识指出图4所设机构的主要目的。综合图1~图4,归纳中国古代政治制度演变的趋势。

答案:主要目的:加强皇权。 演变趋势:皇权不断加强,相权不断削弱,直至被废除。

解析:分析:(1)主要考查学生对中国古代政治制度的分析与理解。回答时首先要分析图一的内容,从其官制的结构可知应是秦代的三公九卿制;图二应是隋唐时期的三省六部制。联系所学专制主义中央集权制度的特点回答。(2)本题主要考查学生对明代加强君主专制统治措施的分析与理解。分析两图可知,图3中的六部直接对皇帝负责,丞相制度不复存在,反映了这一时期皇权的高度集中。(3)本题主要考查学生对清代加强中央集权措施的分析与理解。有所学可知,图四是清代军机处,军机处的设置是清代君主专制进一步强化的表现。从图一到图四,中央机构不断改革,改革的结果是:皇权不断加强,相权不断削弱,直到最后被废除。

点评:考查三公九卿制;三省六部制;清代加强君主专制统治的措施

25.阅读下列材料:

材料一 自古三公论道,六卿分职。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。

——《明太祖实录》

材料二 当代史学家对封建国家权力运行的规律作了如下总结:皇帝从资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务,逐渐演变成正式的辅政机构,当这些辅政机构和官员的权力较重时,皇帝又从更为亲宠的近侍或仆从中另选一些人来承担政务,有意架空原有的辅政机构和官员,剥夺其实权,仅保留虚衔或使之变为荣誉职称,然后又进行下一轮的循环……每一次循环的结果,都使得中枢机构原权力更分散,皇帝的权力更加强大。这种不断地转移与分散,是封建国家权力运行的基本规律。

材料三 法国著名启蒙思想家孟德斯鸠在其《论法的精神》一书中曾这样评价当时中国的君主专制:“中国政府只有施用棍棒才能让人民做些事情,政府与其说是管理民政,毋宁说是管理家政。中国的专制主义……用自己的锁链武装了自己,而变得更为凶暴。”“因此,中国是一个专制国家,它的原则是恐怖的。”

请回答:

(1)材料一中,明太祖对自秦至宋的丞相的相关评述是否正确?请阐述理由。明太祖“罢相”的实质是什么

答案:不正确。理由:①秦朝设置丞相等三公官职,建立起以皇权为中心的较为完备的中央政权组织;②秦亡于暴政,而非中央集权制度;③汉、唐、宋的丞相制度对于巩固中央集权维护统一的多民族国家发挥了积极作用。

实质:君主专制制度的进一步强化。

(2)依据材料二并结合所学知识,概述明清两代中枢机构的两次大循环,并说明其反映的本质问题。

答案:明清制度:①明朝废除宰相,六部分理全国政务,形成内阁制,为皇帝提供顾问;②清代增设军机处,由皇帝挑选亲信的官员充任军机大臣,跪受笔录、上传下达。本质问题:专制皇权逐步加强,君主专制达到了顶峰。

(3)材料三中孟德斯鸠的观点是否正确?请阐述理由。

答案:正确。理由:明清时期,我国封建君主专制空前强化,封建制度走向腐朽和衰落。

解析:分析:本题考查学生通过材料提取信息和分析理解问题的能力。(1)的判断,通过材料可知明太祖对历朝丞相持否定态度,而结合所学知识,由丞相制度的积极作用即可作出判断,理由的分析从秦、汉、唐、宋时丞相的积极作用回答即可。对“实质”的回答应从君主专制制度的强化角度回答。(2)紧扣明清时期的“中枢机构”的变化回答即可;“本质问题”应从皇权与相权关系的角度,立足于专制皇权方面分析。(3)结合所学知识可知其判断是正确的;“理由”的分析从君主专制的角度把握。

点评:考查古代中枢权力机构的演变

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 14 页 (共 14 页) 版权所有@21世纪教育网

岳麓新课标高一历史必修一第一单元

第4课专制集权的不断加强同步练习题

一、选择

1.徐天麟在《西汉会要》中说:“汉祖龙兴,取周秦之制而兼用之,其亦有意于矫前世之弊矣。”这里“矫前世之弊”主要是指( )

A.废除宗法制 B.采取郡国并行制

C.加强皇帝制 D.实行三公九卿制

答案:B

解析:分析:解答抓住关键语“取周秦之制而兼用之”,可判断汉高祖采用郡国并行制。汉高祖认为秦朝“前世之弊”在于废分封,行郡县,一旦农民起义,无人勤王,导致速亡。宗法制,西周以来一直是古代中国重要政治制度,A项错误;汉承秦制,C、D两项错误。

点评:考查汉初郡国并行制

2.汉武帝实行“推恩令”的目的是( )

A.笼络皇亲国戚 B.增加财政税收

C.削弱王国势力 D.推动民族交流

答案:C

解析:分析:汉武帝时期地方王国势力发展已经危及中央集权,为此他在位时期颁布了“推恩令”,逐渐削弱王国封地,加强中央集权。

点评:考查推恩令

3.以下从左图到右图的变化所体现的实质问题是( )

A.从分裂逐步走向统一

B.封建皇权逐步走向强化

C.中央集权得以加强

D.郡县制到行省制的演变

答案:C

解析:分析:题干中左图反映了西汉初期实行郡国并行制,而右图反映的是元朝的行省制。由郡国并行制到行省制反映了中国古代中央集权逐渐得以加强。

点评:考查古代中央集权的加强

4. “自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人。”与材料主张一致的是( )

A.“丞相者,朕之股肱,辅朕之不逮以治天下也”

B.“以天下之广,皆委百司商量、宰相筹划,岂得以一日万机,独断一人之虑也”

C.“自秦以下,人人君天下者,皆不鉴设相之患”

D.“有明之无善治,自高皇帝(明太祖)罢丞相始也”

答案:C

解析:分析:题干表述的是认为宰相制度导致秦朝灭亡,以后的朝代贤相也很少,主张废除宰相制度。C项把设相称为患,与题意相符,正确;A、B两项肯定丞相的作用,D项认为明朝没有治理好国家就是因为废除了丞相,均与题意不符,故排除。

点评:考查明朝废除丞相制度

5.“今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。”这一历史现象出现于 ( )

A.唐朝 B.北宋

C.明朝 D.清朝

答案:C

解析:分析:仔细阅读材料,提取有效信息“罢丞相”、“不许立丞相”,结合明朝废除丞相的史实,可以很自然地得出答案。

点评:考查明朝废除丞相制度

6.某位学者描述中国历史上的一种制度是“虽无相名,实有相职。既有相职,却无相权。既无相权,却有相职”。他指的制度是( )

A.汉代的内外朝制度 B.唐代三省制度

C.明代的内阁制度 D.清代的军机处

答案:C

解析:分析:“虽无相名”说明已废除了丞相,这只能是明代以后,“实有相职”说明该制度还有一定的权力,这只能是内阁制度,清代的军机处无任何实权。

点评:考查明朝废除丞相制度

7.“正统(明英宗年号)十年,始命内阁与六部、都察院、通政司、大理寺堂上官、六科掌印官会议,遂为例……。”([清]王士禛《池北偶谈》)出现这一现象的制度性原因是( )

A.确立三公制 B.建立三省制

C.废除丞相制 D.设立军机处

答案:C

解析:分析:注意题干材料中的时间限制“正统(明英宗年号)”,由此判断选C项。A项出现在秦朝,B项出现在魏晋南北朝时期,D项出现在清朝,皆排除。

点评:考查明朝废除丞相制度影响

8.春联是日常生活中书画艺术的实用。“春联之设,自明太祖始。”朱元璋始令春联用朱砂纸作底,用黑墨写字,并取名为“万年红”,因“红”与“朱”义同。朱元璋此举用意于( )

A.强调“朱”姓的尊贵显赫 B.祁盼专制政权的长治久安

C.营造红红火火的新年气氛 D.改革节日的风俗习惯

答案:B

解析:分析:根据材料中的信息“万年红”,“红”与“朱”义同,并用阶级分析法分析可知,祁盼专制政权的长治久安是其真实意图。

点评:考查明朝专制集权的发展

9.钱穆曾说:“内阁只是皇帝的私人办公厅,不是政府正式的政事堂,内阁学士也只是皇帝的内廷秘书,不是外朝正式宰相之职,于是皇帝在法理上,便变成在政府里的真正领袖。”钱穆认为皇帝成为“政府里真正的领袖”是因为 ( )

A.唐朝设政事堂 B.元朝设中书省

C.明朝废除丞相制度 D.清朝设军机处

答案:C

解析:分析:根据题干材料中的关键信息“内阁学士也只是皇帝的内廷秘书,不是外朝正式宰相之职,于是皇帝……便变成在政府里的真正领袖”并结合所学知识可知,政府的领袖原来是由宰相担当的,皇帝能成为“政府里的真正领袖”是因为明太祖废除了丞相制度。

点评:考查明朝废除丞相制度的影响

10.某同学通过查找材料确认了以下史实:秦朝在中央设立三公,丞相为三公之一;唐朝实行三省六部制度,三省长官都是宰相,互相牵制;明朝废除了丞相制度。就以上史实得出的正确认识应是( )

①从秦到明皇权不断加强

②从秦到明中央和地方的关系不断加强

③从秦到明相权不断削弱,直到消亡

④丞相始终是中国古代政治权力的核心

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

答案:C

解析:分析:材料体现的是中央官职的设置,不能体现中央与地方的关系,排除含②的A、D两项;明朝废除了丞相,排除含④的B项。

点评:考查专职皇权的不断发展

11.自明朝宣德以来,中央机构互相倾轧。明英宗登基后,太皇太后委政内阁,令大学士杨士奇等对奏本拟出处理意见,交皇帝裁定,票拟走向制度化。这主要反映了( )

A.内阁地位有所提高 B.明英宗时初设内阁制

C.宦官参政妨碍阁权 D.内阁制保证了官僚团结

答案:A

解析:分析:据材料,内阁大臣取得了“票拟”之权,这体现了内阁地位有所提高,A项正确;内阁制是明成祖时设立的,排除B项;C项与材料不符,排除;D项扩大了内阁的作用,排除。

点评:考查明朝内阁制度

12.下图是一幅残缺的中国古代“中央机构示意图”,请依据留存信息,判断该图反映的朝代是( )

A.唐代 B.宋代

C.元代 D.明代

答案:D

解析:分析:图中的关键信息是没有丞相、皇帝直管六部,这种情况开始于明朝。

点评:考查明朝中枢权力机构

13.中国古代君主专制加强的表现之一是内阁的设立,内阁制度是由下列哪个皇帝创立的( )

A.汉武帝 B.唐太宗

C.明成祖 D.雍正帝

答案:C

解析:分析:本题考查学生的识记能力。明成祖时期设内阁,大学士开始参与军国大事的商讨。

点评:考查明朝内阁制度

14.纵观明代,经常发生皇帝不理政务,甚至多年不上朝的事情。但国家机器也能依靠一班大臣和一整套政务流程维持正常运转。这是因为( )

A.宦官专权 B.内阁的作用

C.六部掌握实权 D.军机处的设置

答案:B

解析:分析:本题考查学生分析历史现象的能力。明朝实行内阁制,阁臣参与军国大事的商讨,首辅有“票拟”之权,协助皇帝处理一些政务,因此可以维持国家机器的运转。

点评:考查明朝内阁制度

15.下图涉及的两个机构的共同特点是( )

①由皇帝近臣取代重臣 ②最初是临时机构

③始终由高官任职 ④都是君主专制的体现

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

答案:C

解析:分析:明代的文渊阁是内阁所在,清军机房是军机处所在,根据所学史实,③不符合“内阁最初由品秩较低的官员担任”的史实,排除含③的选项。

点评:考查内阁制度与军机处

16.下列中国古代皇权消长图中,比较符合历史实情的是

( )

答案:B

解析:分析:本题考查学生的归纳概括能力。解答本题要从古代中国专制主义中央集权制度的特点分析,中国古代虽然有皇权与相权的斗争现象,但总体上皇权是呈不断加强的趋势的,故选B。

点评:考查专制皇权的发展历程

17.孟德斯鸠说:“中国是一个专制的国家,它的原则是恐怖。在最初的那些朝代,政府的专制精神也许稍微差些,但是,今天的情况却正好相反。”下列最能够反映引文中“今天的情况却正好相反”含义的史实是 ( )

A.明朝废除丞相制度

B.唐朝确立并完善了三省六部制

C.清朝设置军机处

D.清朝延续明朝的内阁制度

答案:C

解析:分析:“今天的情况正好相反”指的是17、18世纪中国君主专制的加强,军机处的设置使封建君主专制达到了顶峰,故选C。

点评:考查军机处

18.明太祖设置殿阁大学士,作为其侍从顾问;康熙帝设南书房(后来发展为军机处),挑选翰林院学士任职。从中可以看出( )

A.明清饱学之士享有政治特权

B.明太祖和康熙帝处于危机境地

C.明清皇帝推行重视文人的政策

D.两者都是强化专制皇权的产物

答案:D

解析:分析:明太祖设置殿阁大学士,是废丞相的结果,是专制皇权发展到新高度的重要体现;康熙帝设南书房,是为了便于其直接控制军国大事。它们都是为强化专制皇权服务的。

点评:考查明清专制皇权的加强

19. “机务及用兵皆军机大臣承旨,天子无日不与(军机)大臣相见,无论宦寺(宦官)不得参,即承旨诸臣(军机大臣)亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。”该机构设置表明( )

A.君主专制制度确立 B.中央集权加强

C.中央机构的完善 D.君主专制制度强化

答案:D

解析:分析:本题考查中国古代君主专制的加强。引文描述了军机大臣的工作职能和工作流程,由此分析军机大臣完全听命于皇帝,按照皇帝旨意办事,因此体现了皇帝集权,君主专制空前强化。

点评:考查军机处

20.清军机大臣张廷玉被雍正帝评价为“纂修《圣祖仁皇帝实录》宣力独多,每年遵旨缮写上谕,悉能详达朕意,训示臣民,其功甚巨”,遗诏允其配享太庙,从而成为清代唯一获此殊荣的汉官。张廷玉获此殊荣的原因是,他( )

A.文笔谋划严格,秉承皇帝意旨

B.因满官职权下降而掌大权

C.处理军机处事务决策得当

D.在僵化的体制下认真监察百官

答案:A

解析:分析:张廷玉是军机大臣,从材料“年遵旨缮写上谕,悉能详达朕意”,结合军机处职能可判断 A项正确;军机大臣只是秉承皇帝旨意办事,没有实权,故B项错误;军机大臣没有决策权,故C项错误;军机大臣是辅助皇帝处理政务机构,没有监察职责,故D项错误。

点评:考查军机处

二、材料解析题

21.阅读材料并结合所学知识,回答问题。

材料一:丞相者,朕之股肱,所与共承庙宇,统理海内,辅朕之不逮以治天下也。

——《汉书·孔光传》引汉哀帝语

材料二:以天下之广、四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。

——《贞观政要》引唐太宗语

材料三:自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳妥。

——《皇明祖训》

(1)据材料一、二、三,分别指出汉、唐、明朝统治者对丞相的态度。

答案:汉:认为丞相很重要,能辅助皇帝治理天下;唐:认为国家政事要百司商量、宰相筹划,不能一人独断;明:认为丞相专权乱政,故废丞相。

(2)汉、唐、明朝统治者对丞相的态度有无本质区别?请说明理由

答案:没有本质区别, 都是为了维护皇帝一姓的天下。

(3)统治者对丞相的态度在明朝发生根本性的转变,这对中国社会发展造成了怎样的影响。

答案:明朝废丞相,使专制皇权发展到新高度;专制皇权有可能提高决策效率;但是一人独裁,将国家命运系于一人之手,最终成为社会发展的桎梏;社会对皇帝的崇拜造成了对个人自然权利流失的麻木,结果导致近代民主共和制的建立缺乏必要的社会基础。

解析:分析:(1)根据材料一中“朕之股肱,统理海内”等信息可知,汉朝统治者认为丞相很重要,能辅助皇帝治理国家。根据材料二中“皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行”可知,唐朝统治者认为国家政事要百司商量、宰相筹划,不能一人独断。根据材料三中“自秦始置丞相,不旋踵而亡……多有小人,专权乱政,今我朝罢丞相”等信息可知,明朝统治者认为丞相专权乱政,故废丞相。(2)汉、唐、明朝的统治者对待丞相的态度并无本质区别。丞相作为中国古代最高官职,代替皇帝统帅文武百官、辅佐皇帝总理国家政务。不管是汉朝的重用丞相,还是明朝的废除丞相,统治者的根本目的都是为了维护君主专制统治。丞相只是他们加强统治的工具。(3)明太祖废除丞相,权分六部,使君主专制进一步加强。君主专制的加强有可能提高行政效率,但也有很大弊端,如:权力过分集中可能导致决策失误;社会对皇帝的崇拜造成了对个人自然权利流失的麻木,导致近代民主共和制的建立缺乏必要的社会基础。

点评:考查皇权与相权的矛盾、明朝加强君主专制的措施、君主专制的社会影响。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1376年,明太祖废除总揽地方军政大权的行中书省,设立布政司、都指挥司和按察司,分管地方的行政、军政和监察,合称“三司”。三司分别隶属于中央有关部门,这样,地方权力就集中到中央。统领中央各部的宰相,职权也随之扩大。

材料二 明初沿袭元朝制度,在中央设立中书省,由左右丞相统辖六部……鉴于元朝丞相权势过重,以致皇权不稳、内乱屡生,明太祖朱元璋对丞相的使用一开始就存有戒心。

明朝初年,胡惟庸做宰相后……骄恣擅权……胡惟庸的恣意妄为,向皇权提出了极大挑战,最终招致杀身之祸。

——摘自《普通高中课程标准实验教科书历史必修①》

材料三 废除宰相制度15年后,明太祖得意地总结道:“自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽后贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。我朝罢相,设五府、六部……彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。

废除丞相后,全国重大政务都由明太祖决断。他曾在八天内,平均每天批阅奏章两百多件,处理国事四百多件。

材料四 明朝皇帝担心内阁变成事实上的宰相,威胁皇权,于是以司礼监的太监牵制内阁。有的学者评论道:……明中期以后的太监乱政,比历史上任何朝代都更加严重,其因在废宰相,过分集权于皇帝。

——摘自《普通高中课程标准实验教科书历史必修①》

(1)依据材料一和材料二,分析归纳明太祖裁撤中书省和丞相的原因。

答案:①历史原因:元朝相权过重,威胁皇权,导致内乱。②现实原因: A.明初设中书省,左右丞相统辖六部;明太祖废行省设三司,三司隶属中央相关部门。这样,统领中央各部的宰相职权随之扩大。B.胡惟庸擅权极大挑战皇权。(答明初丞相擅权威胁皇权也可给分)③根本原因:相权扩大威胁皇权。

(2)依据材料三和材料四,分析归纳明太祖裁撤中书省和丞相带来的影响。

答案:①秦以来的宰相制度宣告废除,君主专制进一步加强。②皇帝政务繁忙,明太祖力不从心,设置殿阁大学士侍从顾问,帮助他处理繁多的政务。(答到殿阁大学士设置即可给分)③明中期以后出现太监乱政的现象。(虽然明清时期宦官改称太监,如答宦官专权也可给分,)

(3)当时也有人称内阁首辅和军机大臣为宰相,这种称呼是否有实质意义 为什么

答案:

没有。内阁属于皇帝的顾问内侍机构,内阁首辅不是法定中央一级行政或决策机构的长官,其权限大小取决于皇帝;军机处是皇帝谕旨的传达机构,军机大臣完全听命于皇帝。内阁首辅和军机大臣不具有宰相的权力,不能对皇权形成制约,所以不是实质意义上的宰相。

解析:分析:(1)从材料“鉴于元朝丞相权势过重,以致皇权不稳、内乱屡生,明太祖朱元璋对丞相的使用一开始就存有戒心”可以归纳历史的原因;从材料“三司分别隶属于中央有关部门,这样,地方权力就集中到中央。统领中央各部的宰相,职权也随之扩大”、“明朝初年,胡惟庸做宰相后……骄恣擅权……胡惟庸的恣意妄为,向皇权提出了极大挑战,最终招致杀身之祸”可以分别归纳现实的原因两点;根本原因的归纳根据所学知识即可。(2)“自秦始置丞相,不旋踵而亡……我朝罢相,设五府、六部……彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当”总结影响第一点;“废除丞相后,全国重大政务都由明太祖决断。他曾在八天内,平均每天批阅奏章两百多件,处理国事四百多件”总结第二点;“明中期以后的太监乱政,比历史上任何朝代都更加严重”总结第三点。(3)“内阁首辅”“拥有票拟权,但不是合法宰相,地位经常受到挑战”,内阁属于皇帝的顾问内侍机构,内阁首辅不是法定中央一级行政或决策机构的长官,其权限大小取决于皇帝;内阁不能统领六部,不能制约皇权,所以不是实质意义上的宰相。军机处是皇帝谕旨的传达机构,军机大臣完全听命于皇帝。军机处的设置,全国的军政大权完全集中到皇帝手中,君主专制达到顶峰,军机大臣不具有宰相的权力。

点评:考查明清君主专制制度的加强

23.阅读下列材料:

材料一:丞相者,朕之股肱,所与共承庙宇,统理海内,辅朕之不逮,以治天下也。

——《汉书·孔光传》引汉哀帝语

材料二:以天下之广、四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。

——《贞观政要》引唐太宗语

材料三:今我朝罢丞相,设五府(五军都督府)、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。

──明太祖《皇明祖训·祖训首章》

请回答:

(1)根据材料一、二,概括丞相的主要作用是什么?

答案:辅佐皇帝处理全国政务,率领百官筹划全国政务,减少皇帝的决策失误等。

(2)根据材料三,概括明朝政治制度的主要特征

答案:废除丞相,设五府、六部等分理全国军政、行政等国事;各部门相互监督和牵制,保证全国大权集中到皇帝手中。

(3)根据材料,并结合所学知识,概括古代政治制度改革的发展趋势。

答案:趋势:皇帝专制权力越来越大,中央集权制度发展到绝对君主专制。

解析:分析:(1)本题主要考查运用所学知识分析和解决问题的能力。需要读懂材料原意,结合教材知识理解并归纳。“共承庙宇,统理海内,辅朕之不逮,以治天下也”, 丞相的作用就是辅佐皇帝处理全国政务,“皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行”,材料的意思是宰相要 率领百官筹划全国政务,减少皇帝的决策失误等。(2)“今我朝罢丞相”, “以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死”。材料反映了秦朝设立的宰相制度被废除。废丞相之后,权分六部。分别设立五府(五军都督府)、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,管理国家的行政、司法事务。“彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之”, 就是各部门相互监督和牵制,保证全国大权集中到皇帝手中。通过逐层分析,纵向对比,就能概括出明朝的在政治特点。(3)“共承庙宇,统理海内”,秦汉时期,丞相辅佐皇帝治理天下,皇权受到相权的制约;唐宋时期,宰相的权力不断分割,削弱,君主专制得到加强,但是仍然不敢独断专行,“岂得以一日万机,独断一人之虑也”。 明清时期,废除丞相制度,失去相权的制约,皇帝专制权力越来越大,中央集权制度发展到绝对君主专制。结合材料和所学知识,就可以答出发展趋势。

点评:考查明清政治体制

24.读图1-图4,回答问题。

请回答:

(1)根据图1、图2判断中国古代政治制度的名称。根据所学知识指出其最基本的共同特征。

答案:制度:三公九卿制和三省六部制。

特征:皇权高度集中。(或专制主义中央集权不断加强)

(2)与图2相比,图3反映的政治制度有何变化?

答案:变化:废除丞相,权分六部,皇帝直接控制。

(3)根据所学知识指出图4所设机构的主要目的。综合图1~图4,归纳中国古代政治制度演变的趋势。

答案:主要目的:加强皇权。 演变趋势:皇权不断加强,相权不断削弱,直至被废除。

解析:分析:(1)主要考查学生对中国古代政治制度的分析与理解。回答时首先要分析图一的内容,从其官制的结构可知应是秦代的三公九卿制;图二应是隋唐时期的三省六部制。联系所学专制主义中央集权制度的特点回答。(2)本题主要考查学生对明代加强君主专制统治措施的分析与理解。分析两图可知,图3中的六部直接对皇帝负责,丞相制度不复存在,反映了这一时期皇权的高度集中。(3)本题主要考查学生对清代加强中央集权措施的分析与理解。有所学可知,图四是清代军机处,军机处的设置是清代君主专制进一步强化的表现。从图一到图四,中央机构不断改革,改革的结果是:皇权不断加强,相权不断削弱,直到最后被废除。

点评:考查三公九卿制;三省六部制;清代加强君主专制统治的措施

25.阅读下列材料:

材料一 自古三公论道,六卿分职。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。

——《明太祖实录》

材料二 当代史学家对封建国家权力运行的规律作了如下总结:皇帝从资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务,逐渐演变成正式的辅政机构,当这些辅政机构和官员的权力较重时,皇帝又从更为亲宠的近侍或仆从中另选一些人来承担政务,有意架空原有的辅政机构和官员,剥夺其实权,仅保留虚衔或使之变为荣誉职称,然后又进行下一轮的循环……每一次循环的结果,都使得中枢机构原权力更分散,皇帝的权力更加强大。这种不断地转移与分散,是封建国家权力运行的基本规律。

材料三 法国著名启蒙思想家孟德斯鸠在其《论法的精神》一书中曾这样评价当时中国的君主专制:“中国政府只有施用棍棒才能让人民做些事情,政府与其说是管理民政,毋宁说是管理家政。中国的专制主义……用自己的锁链武装了自己,而变得更为凶暴。”“因此,中国是一个专制国家,它的原则是恐怖的。”

请回答:

(1)材料一中,明太祖对自秦至宋的丞相的相关评述是否正确?请阐述理由。明太祖“罢相”的实质是什么

答案:不正确。理由:①秦朝设置丞相等三公官职,建立起以皇权为中心的较为完备的中央政权组织;②秦亡于暴政,而非中央集权制度;③汉、唐、宋的丞相制度对于巩固中央集权维护统一的多民族国家发挥了积极作用。

实质:君主专制制度的进一步强化。

(2)依据材料二并结合所学知识,概述明清两代中枢机构的两次大循环,并说明其反映的本质问题。

答案:明清制度:①明朝废除宰相,六部分理全国政务,形成内阁制,为皇帝提供顾问;②清代增设军机处,由皇帝挑选亲信的官员充任军机大臣,跪受笔录、上传下达。本质问题:专制皇权逐步加强,君主专制达到了顶峰。

(3)材料三中孟德斯鸠的观点是否正确?请阐述理由。

答案:正确。理由:明清时期,我国封建君主专制空前强化,封建制度走向腐朽和衰落。

解析:分析:本题考查学生通过材料提取信息和分析理解问题的能力。(1)的判断,通过材料可知明太祖对历朝丞相持否定态度,而结合所学知识,由丞相制度的积极作用即可作出判断,理由的分析从秦、汉、唐、宋时丞相的积极作用回答即可。对“实质”的回答应从君主专制制度的强化角度回答。(2)紧扣明清时期的“中枢机构”的变化回答即可;“本质问题”应从皇权与相权关系的角度,立足于专制皇权方面分析。(3)结合所学知识可知其判断是正确的;“理由”的分析从君主专制的角度把握。

点评:考查古代中枢权力机构的演变

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 14 页 (共 14 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局