高中语文必修四 专题三 登高课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文必修四 专题三 登高课件(共19张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 71.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

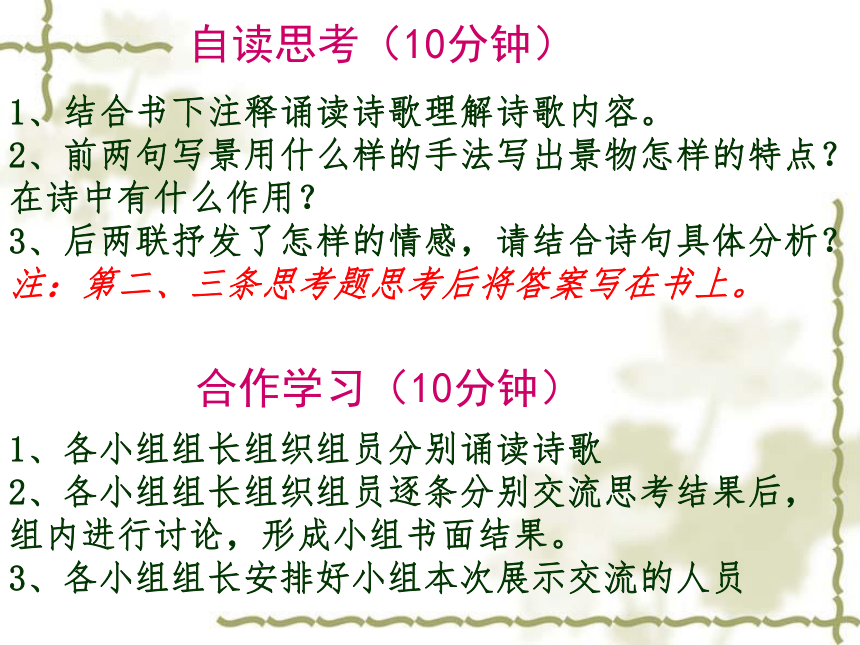

课件19张PPT。登 高 杜 甫 杜甫(712—770),字子美,曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。原籍襄阳,迁居巩县。杜审言之孙。开元后期,举进士不第,漫游各地,寓居长安近十年。及安禄山兵陷长安,乃逃至凤翔,谒见肃宗,官至左拾遗。后弃官移家成都,筑草堂于浣花溪畔,世称浣花草堂。一度任剑南节度参军,检校工部员外郎,世称杜工部。其诗显示了唐由盛转衰的历史过程,被称为“诗史”。以古体、律诗见长,风格多样,而以沉郁顿挫为主。有《杜工部集》。写作背景杜甫身逢战乱,从48岁开始,一直到58岁去世为止, 11年中,一直在外漂零,写这首诗时已是第八个年头了,3年后病死出蜀途中。这首诗是大历二年(公元767年)作者寄寓夔州(重庆奉接)时写的。此时“安史之乱”已结束4年,但地方军阀乘机争夺地盘,国家仍是一片混乱;再加上好友李白、高适、严武相继辞世——所有这些,像浓云一样压在杜甫心头,他是为排遣抑郁而抱病登台的。自读思考(10分钟)1、结合书下注释诵读诗歌理解诗歌内容。

2、前两句写景用什么样的手法写出景物怎样的特点?在诗中有什么作用?

3、后两联抒发了怎样的情感,请结合诗句具体分析?

注:第二、三条思考题思考后将答案写在书上。合作学习(10分钟)1、各小组组长组织组员分别诵读诗歌

2、各小组组长组织组员逐条分别交流思考结果后,组内进行讨论,形成小组书面结果。

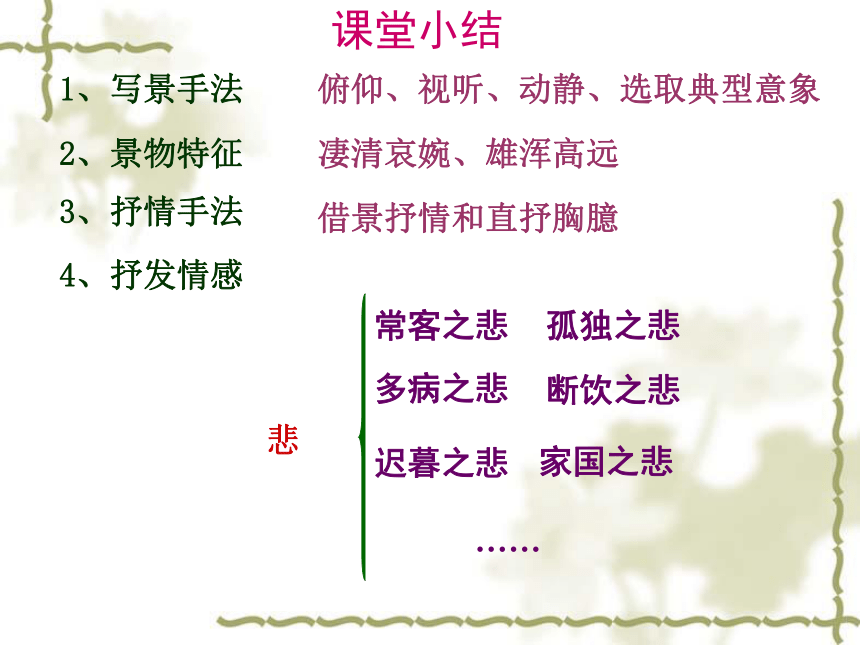

3、各小组组长安排好小组本次展示交流的人员课堂小结俯仰、视听、动静、选取典型意象2、景物特征凄清哀婉、雄浑高远3、抒情手法借景抒情和直抒胸臆4、抒发情感悲常客之悲多病之悲孤独之悲迟暮之悲家国之悲断饮之悲……1、写景手法登高诗一、登高望远,思亲怀乡独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

王维《九月九日忆山东兄弟》(登高怀人)

(客中思乡)独上江楼思渺然,月光如水水如天。

同来望月人何处? 风景依稀似去年。

赵嘏的《江楼感旧》(相思之苦)登高诗二、登高望远,伤时悲己 前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下! 陈之昂《登幽州台歌》 天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。 王勃《滕王阁序》(感怀伤时,抒身世之悲)登高诗凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,一水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

李白的《登金陵凤凰台》(思古忧今,发时事之悲) 登高诗三、登高望远,抒怀励志白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

王之涣的《登鹳雀楼》(高瞻远瞩,积极进取)一、读书和漫游时期(三十五岁以前) 这一时期曾先后游历吴、越(今江浙一带)和齐、赵(今山东北部、河北南部),其间曾赴洛阳应举,不第。以后在洛阳遇李白,二人结下深厚友谊,继而又遇高适,三人同游梁、宋(今开封、商丘)。后来李杜又到齐州,分手后又遇于东鲁,再次分别,就没有机会再见面了。代表作《望岳》《赠李白》

二、困居长安时期(三十五至四十四岁) 这一时期,杜甫先在长安应试,落第。后来向皇帝献赋,向贵人投赠,过着“朝扣富儿门,暮随肥马尘,残杯与冷炙,到处潜悲辛”的生活,最后才得到右卫率府胄曹参军的小官。这期间他写了《兵车行》、《丽人行》等批评时政、讽刺权贵的诗篇。而《自京赴奉先县咏怀五百字》尤为著名,标志着他经历十年长安困苦生活后对朝廷政治、社会现实的认识达到了新的高度。 三、陷贼和为官时期(四十五至四十八岁)。 安史之乱爆发,潼关失守,杜甫把家安置在鄜州,独自去投肃宗,中途为安史叛军俘获,押到长安。他面对混乱的长安,听到官军一再败退的消息,写成《月夜》、《春望》、《哀江头》、《悲陈陶》等诗。后来他潜逃到凤翔行在,做左拾遗。由于忠言直谏,上疏为宰相房琯事被贬华州司功参军。其后,他用诗的形式把他的见闻真实地记录下来,成为他不朽的作品,即“三吏”、“三别”。

四、西南飘泊时期(四十八至五十八岁)。 随着九节度官军在相州大败和关辅饥荒,杜甫弃官,携家随人民逃难,经秦州、同谷等地,到了成都,过了一段比较安定的生活。严武入朝,蜀中军阀作乱,他漂流到梓州、阆州。后返成都。严武死,他再度飘泊,在夔州住两年,继又漂流到湖北、湖南一带,病死在湘江上。这时期,其作品有《水槛遣心》、《春夜喜雨》、《茅屋为秋风所破歌》、《病橘》、《登楼》、《蜀相》、《闻官军收河南河北》、《又呈吴郎》、《登高》、《秋兴》、《三绝句》、《岁晏行》等大量名作。 画鹰 杜甫 素练风霜起,苍鹰画作殊。 ??①身思狡兔,侧目似愁胡。 ?绦镟②光堪摘,轩楹势可呼。 何当击凡鸟,毛血洒平芜。

??? 注释:①?身:同“竦身”,耸起身子。②愁胡:这里指发怒的猢狲。③绦镟:系鹰用的丝绳铜环。

(1)首联中“风霜”因何而起?(2分) (2)古人的题画诗往往会阐发画面以外的意趣。请以颔联为例加以赏析。(4分) (3)前人评价本诗“曲尽其妙”,请结合尾联谈谈诗人表达的情志。(4分) (1)因为画鹰形象逼真,气势不凡,(1分)仿佛挟风带霜而起。(1分) (2)由画面上鹰“耸身”的情态想象到鹰想搏击狡兔时的心理状态;由画面上鹰“侧目”联想到鹰搏击前像发怒的猢狲的眼睛一样锐利。(答出联想、想象1分,具体分析2分)这样就写活了画鹰,丰富了画面内容。(1分) (3)借鹰言志,(1分)把画鹰当成真鹰,借鹰奋飞碧霄,搏击凡鸟,(1分)表达诗人嫉恶如仇,奋发向上之志。(2分)月夜 杜甫???? 今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干。

?????? 注:天宝十五载(756)六月,安史叛军攻进潼关,杜甫带着妻小逃到鄜州(今陕西富县),寄居羌村。七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏)。杜甫便于八月间离家北上延州(今延安),企图赶到灵武,为平叛效力。但当时叛军势力已膨胀到鄜州以北,他启程不久,就被叛军抓住,送至沦陷后的长安;望月思家,写下了这首千古传诵的名作。

①诗中哪两个字即写思念之久,又含思念之深?

②前人在评论这首诗时曾说“心已驰神到彼,诗从对面飞来,悲婉微至,精丽绝伦,又妙在无一字不从月色照出也。”你是否同意这种说法?为什么?????? ?????

(3)“何时倚虚幌,双照泪痕干”表达了作者怎样的愿望?①湿? 寒???

②诗人身陷长安,不写自己望月思家,却写妻子望月怀夫、久久不眠的情景,运用对写,无限的深情都从这想象描写中流出,同在一轮明月下,两地想思,悲苦难言。诗中情景,为月夜独有,因此前人的评价是中肯的。

(3)夫妻团圆,安史之乱尽快结束,人民不再流离失所。 江村 杜甫

清江一曲抱村流,长夏江村事事幽。

自去自来梁上燕,相亲相近水中鸥。

老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩。

但有故人供禄米,微躯此外更何求?

注:本诗为杜甫到成都后草堂初成时所作。

(1)请从写景和传情两方面简要分析首句中“抱”的妙处。(3分)

(2)“事事幽”体现在哪里?请简要作答。(2分)

(3)尾联两句,有人说是幸词,有人说是苦情。你是怎样认为的?请结合全诗作分析。(4分)

(1)运用了拟人手法(1分),概括了草堂周围的环境,一弯清流绕宅而过(1分);传达出诗人与周围自然山水的融合无间,体现了诗人的自适和惬意。

(2).燕子自在飞,鸥鸟相亲近;老妻画棋盘,稚子作钓钩。(2分,各1分)

(3).认同幸词,因为诗人在饱经离乡背井的苦楚后,终于获得了一个安居的休闲栖身之所,物情幽静,人事幽趣,又有亲友古旧的资助,诗人怎能不感到欣喜和满足。认同苦情,因为诗人虽居悠闲之地,过着闲适的生活,但这毕竟依靠旧友的支助,“但有”不能保证必有,“更何求”正说明有所求,依人而活的一代诗宗,吐露的是悲酸的情感。(4分,观点1分,分析3分。意思符合即可,有欠缺酌扣)

江汉??? 杜甫 江汉思归客,乾坤一腐儒。 片云天共远,永夜月同孤。 落日心犹壮,秋风病欲苏。 古来存老马,不必取长途。 1、这是杜甫晚年客滞江汉时所写的一首诗。诗中二三联用了“片云”、“孤月”、“落日”、“秋风”几个意象,请分析其情景交融的意境。(3分) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2、有人认为这首诗洋溢着诗人自强不息的精神,也有人认为这首诗表达了诗人的怨愤之情,你同意哪种看法?请说明理由。亦可另抒己见。(4分) 1、“片云”“孤月”意境凄凉,流露出作者孤独、苦无知音的烦闷;“落日”“秋风”意境雄壮、开阔,又体现了作者“烈士暮年,壮心不已”的乐观旷达。 2、开放题,言之成理即可。答“自强不息”的要联系“落日心犹壮”,答“怨愤”的要联系“不必取长途”。

2、前两句写景用什么样的手法写出景物怎样的特点?在诗中有什么作用?

3、后两联抒发了怎样的情感,请结合诗句具体分析?

注:第二、三条思考题思考后将答案写在书上。合作学习(10分钟)1、各小组组长组织组员分别诵读诗歌

2、各小组组长组织组员逐条分别交流思考结果后,组内进行讨论,形成小组书面结果。

3、各小组组长安排好小组本次展示交流的人员课堂小结俯仰、视听、动静、选取典型意象2、景物特征凄清哀婉、雄浑高远3、抒情手法借景抒情和直抒胸臆4、抒发情感悲常客之悲多病之悲孤独之悲迟暮之悲家国之悲断饮之悲……1、写景手法登高诗一、登高望远,思亲怀乡独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

王维《九月九日忆山东兄弟》(登高怀人)

(客中思乡)独上江楼思渺然,月光如水水如天。

同来望月人何处? 风景依稀似去年。

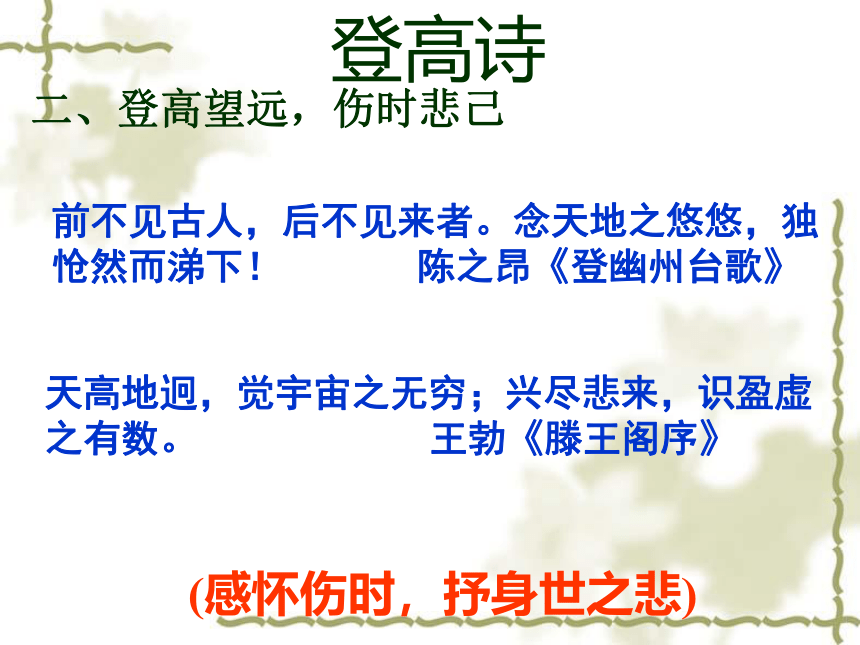

赵嘏的《江楼感旧》(相思之苦)登高诗二、登高望远,伤时悲己 前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下! 陈之昂《登幽州台歌》 天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。 王勃《滕王阁序》(感怀伤时,抒身世之悲)登高诗凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,一水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

李白的《登金陵凤凰台》(思古忧今,发时事之悲) 登高诗三、登高望远,抒怀励志白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

王之涣的《登鹳雀楼》(高瞻远瞩,积极进取)一、读书和漫游时期(三十五岁以前) 这一时期曾先后游历吴、越(今江浙一带)和齐、赵(今山东北部、河北南部),其间曾赴洛阳应举,不第。以后在洛阳遇李白,二人结下深厚友谊,继而又遇高适,三人同游梁、宋(今开封、商丘)。后来李杜又到齐州,分手后又遇于东鲁,再次分别,就没有机会再见面了。代表作《望岳》《赠李白》

二、困居长安时期(三十五至四十四岁) 这一时期,杜甫先在长安应试,落第。后来向皇帝献赋,向贵人投赠,过着“朝扣富儿门,暮随肥马尘,残杯与冷炙,到处潜悲辛”的生活,最后才得到右卫率府胄曹参军的小官。这期间他写了《兵车行》、《丽人行》等批评时政、讽刺权贵的诗篇。而《自京赴奉先县咏怀五百字》尤为著名,标志着他经历十年长安困苦生活后对朝廷政治、社会现实的认识达到了新的高度。 三、陷贼和为官时期(四十五至四十八岁)。 安史之乱爆发,潼关失守,杜甫把家安置在鄜州,独自去投肃宗,中途为安史叛军俘获,押到长安。他面对混乱的长安,听到官军一再败退的消息,写成《月夜》、《春望》、《哀江头》、《悲陈陶》等诗。后来他潜逃到凤翔行在,做左拾遗。由于忠言直谏,上疏为宰相房琯事被贬华州司功参军。其后,他用诗的形式把他的见闻真实地记录下来,成为他不朽的作品,即“三吏”、“三别”。

四、西南飘泊时期(四十八至五十八岁)。 随着九节度官军在相州大败和关辅饥荒,杜甫弃官,携家随人民逃难,经秦州、同谷等地,到了成都,过了一段比较安定的生活。严武入朝,蜀中军阀作乱,他漂流到梓州、阆州。后返成都。严武死,他再度飘泊,在夔州住两年,继又漂流到湖北、湖南一带,病死在湘江上。这时期,其作品有《水槛遣心》、《春夜喜雨》、《茅屋为秋风所破歌》、《病橘》、《登楼》、《蜀相》、《闻官军收河南河北》、《又呈吴郎》、《登高》、《秋兴》、《三绝句》、《岁晏行》等大量名作。 画鹰 杜甫 素练风霜起,苍鹰画作殊。 ??①身思狡兔,侧目似愁胡。 ?绦镟②光堪摘,轩楹势可呼。 何当击凡鸟,毛血洒平芜。

??? 注释:①?身:同“竦身”,耸起身子。②愁胡:这里指发怒的猢狲。③绦镟:系鹰用的丝绳铜环。

(1)首联中“风霜”因何而起?(2分) (2)古人的题画诗往往会阐发画面以外的意趣。请以颔联为例加以赏析。(4分) (3)前人评价本诗“曲尽其妙”,请结合尾联谈谈诗人表达的情志。(4分) (1)因为画鹰形象逼真,气势不凡,(1分)仿佛挟风带霜而起。(1分) (2)由画面上鹰“耸身”的情态想象到鹰想搏击狡兔时的心理状态;由画面上鹰“侧目”联想到鹰搏击前像发怒的猢狲的眼睛一样锐利。(答出联想、想象1分,具体分析2分)这样就写活了画鹰,丰富了画面内容。(1分) (3)借鹰言志,(1分)把画鹰当成真鹰,借鹰奋飞碧霄,搏击凡鸟,(1分)表达诗人嫉恶如仇,奋发向上之志。(2分)月夜 杜甫???? 今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干。

?????? 注:天宝十五载(756)六月,安史叛军攻进潼关,杜甫带着妻小逃到鄜州(今陕西富县),寄居羌村。七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏)。杜甫便于八月间离家北上延州(今延安),企图赶到灵武,为平叛效力。但当时叛军势力已膨胀到鄜州以北,他启程不久,就被叛军抓住,送至沦陷后的长安;望月思家,写下了这首千古传诵的名作。

①诗中哪两个字即写思念之久,又含思念之深?

②前人在评论这首诗时曾说“心已驰神到彼,诗从对面飞来,悲婉微至,精丽绝伦,又妙在无一字不从月色照出也。”你是否同意这种说法?为什么?????? ?????

(3)“何时倚虚幌,双照泪痕干”表达了作者怎样的愿望?①湿? 寒???

②诗人身陷长安,不写自己望月思家,却写妻子望月怀夫、久久不眠的情景,运用对写,无限的深情都从这想象描写中流出,同在一轮明月下,两地想思,悲苦难言。诗中情景,为月夜独有,因此前人的评价是中肯的。

(3)夫妻团圆,安史之乱尽快结束,人民不再流离失所。 江村 杜甫

清江一曲抱村流,长夏江村事事幽。

自去自来梁上燕,相亲相近水中鸥。

老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩。

但有故人供禄米,微躯此外更何求?

注:本诗为杜甫到成都后草堂初成时所作。

(1)请从写景和传情两方面简要分析首句中“抱”的妙处。(3分)

(2)“事事幽”体现在哪里?请简要作答。(2分)

(3)尾联两句,有人说是幸词,有人说是苦情。你是怎样认为的?请结合全诗作分析。(4分)

(1)运用了拟人手法(1分),概括了草堂周围的环境,一弯清流绕宅而过(1分);传达出诗人与周围自然山水的融合无间,体现了诗人的自适和惬意。

(2).燕子自在飞,鸥鸟相亲近;老妻画棋盘,稚子作钓钩。(2分,各1分)

(3).认同幸词,因为诗人在饱经离乡背井的苦楚后,终于获得了一个安居的休闲栖身之所,物情幽静,人事幽趣,又有亲友古旧的资助,诗人怎能不感到欣喜和满足。认同苦情,因为诗人虽居悠闲之地,过着闲适的生活,但这毕竟依靠旧友的支助,“但有”不能保证必有,“更何求”正说明有所求,依人而活的一代诗宗,吐露的是悲酸的情感。(4分,观点1分,分析3分。意思符合即可,有欠缺酌扣)

江汉??? 杜甫 江汉思归客,乾坤一腐儒。 片云天共远,永夜月同孤。 落日心犹壮,秋风病欲苏。 古来存老马,不必取长途。 1、这是杜甫晚年客滞江汉时所写的一首诗。诗中二三联用了“片云”、“孤月”、“落日”、“秋风”几个意象,请分析其情景交融的意境。(3分) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2、有人认为这首诗洋溢着诗人自强不息的精神,也有人认为这首诗表达了诗人的怨愤之情,你同意哪种看法?请说明理由。亦可另抒己见。(4分) 1、“片云”“孤月”意境凄凉,流露出作者孤独、苦无知音的烦闷;“落日”“秋风”意境雄壮、开阔,又体现了作者“烈士暮年,壮心不已”的乐观旷达。 2、开放题,言之成理即可。答“自强不息”的要联系“落日心犹壮”,答“怨愤”的要联系“不必取长途”。