第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展-教案

文档属性

| 名称 | 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展-教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 93.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-11 08:30:07 | ||

图片预览

文档简介

第 10 课 近代以来的世界贸易与文化交流

的扩展

【教材分析】

《近代以来的世界贸易与文化交流的扩展》是人民教育出版社统 编高中教科书历史选择性必修 3 第四单元《商路、贸易与文化交流》 第 10 课的教学内容。

本课主要讲述的是伴随资本主义经济发展,近代以来世界贸易网 络的发展,以及随之而来的全球性文化交流。本课内容上承古代商贸 与交流,叙述自新航路开辟以来至 20 世纪末资本主义世界市场的发 展历程和文化交流,贯穿世界近现代史,对于今天的现实生活仍有重 要指导意义。

【课标要求】

了解近代以来全球贸易网形成及变迁,理解贸易活动在文化交流 中扮演的重要角色。

【重点难点】商品流动与文化交流国际化 【学情分析】

高二学生已经学习了历史必修《中外历史纲要》的内容,对于从 新航路开辟到经济全球化的进程有一定的知识储备,并已经具备了一 定程度运用历史唯物主义和辩证唯物主义分析问题、解决问题的能力。

新时代的高中生,兴趣点较多、思维活跃、敢于质疑、乐于表现, 便于开展“ 问题探究 ”教学方式的实施。但是,他们在思维的广度和

1

深度上还需要教师进一步引导,以便激发其理性思考的潜能。

【教学方法】

引导学生结合时间轴和地图,了解新航路开辟及早期殖民扩张和 两次工业革命后世界贸易网形成的途径,学会时空定位分析法;

通过分析二战后世界贸易快速发展的原因、阐释中西代表性服饰 作品的文化特色和钟表作品赏析,学会历史解释方法;

讲授和探究相结合的学习方式,教师通过叙述、文字图片展示等 方式设置情景,配套相关思考和讨论主题,让学生在体验和讨论的过 程中加深对知识的理解。

【教学过程】

解释概念:

世界贸易又称国际贸易,指的是商品和劳务的国际交换活动。

文化交流指的是发生于两个或者多个具有文化源差异显著的关系之间的 交流。文化交流促进人们互通有无,增进文化发展与丰富。

标题中“近代扩展 ”四字说明古代史上就有以贸易为途径的文化交流。古 代通过丝绸之路贸易把古老的中国文化、印度文化、波斯文化、阿拉伯文化和古 希腊、古罗马文化连接起来,促进了东西方文化的交流。丝绸之路是古往今来东 西方文化荟萃交流的地方。

设计意图:《当代汉语词典》将概念解释为“反映客观事物根本属性的思 维形式 ”。概念属于高级思维的基础,掌握了概念可以对事物和观念进行分类, 有助于理解事物的本质。在学习新课具体内容之前,把统领全课的概念解释清楚, 有助于降低学习的难度,更准确地理解基础知识。

(过渡)近代以来的以贸易为途径的文化交流更多,而且形成了全球性的 贸易网。

一、全球贸易网的形成

2

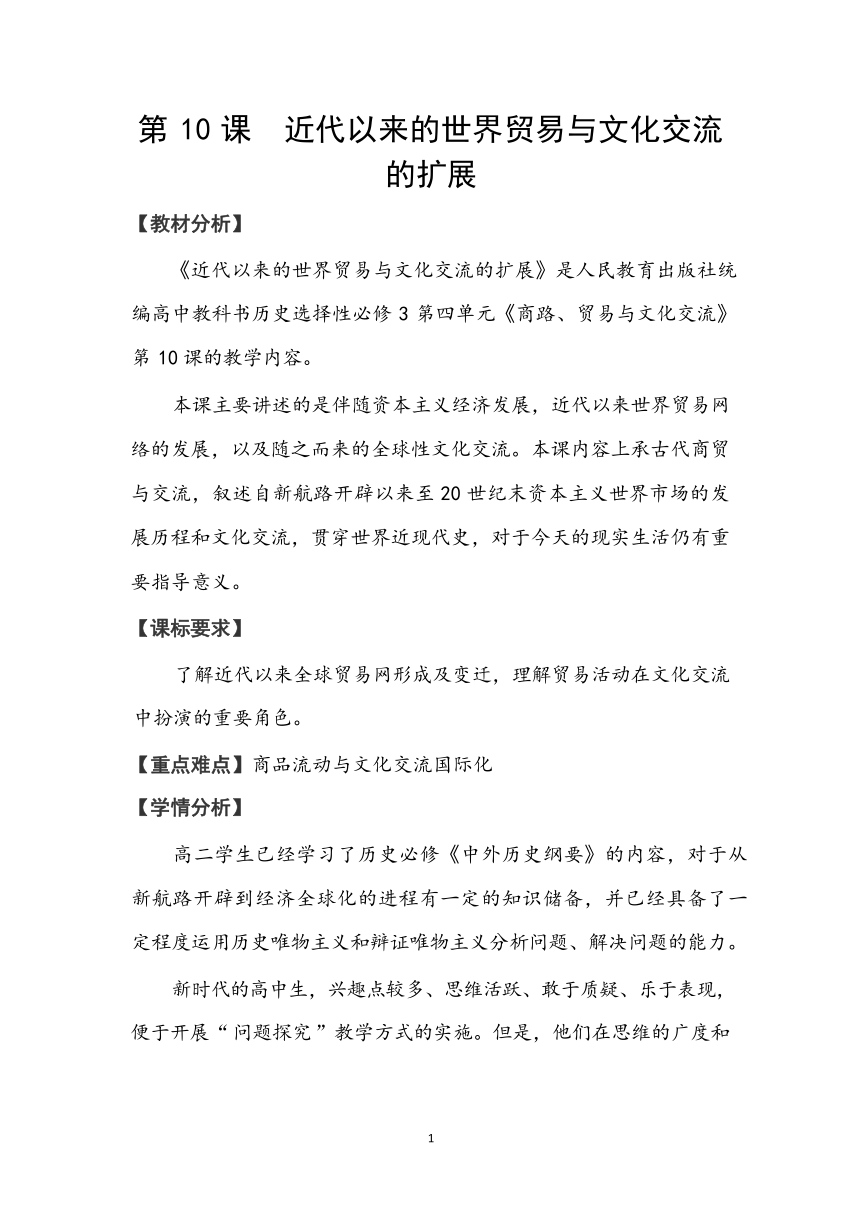

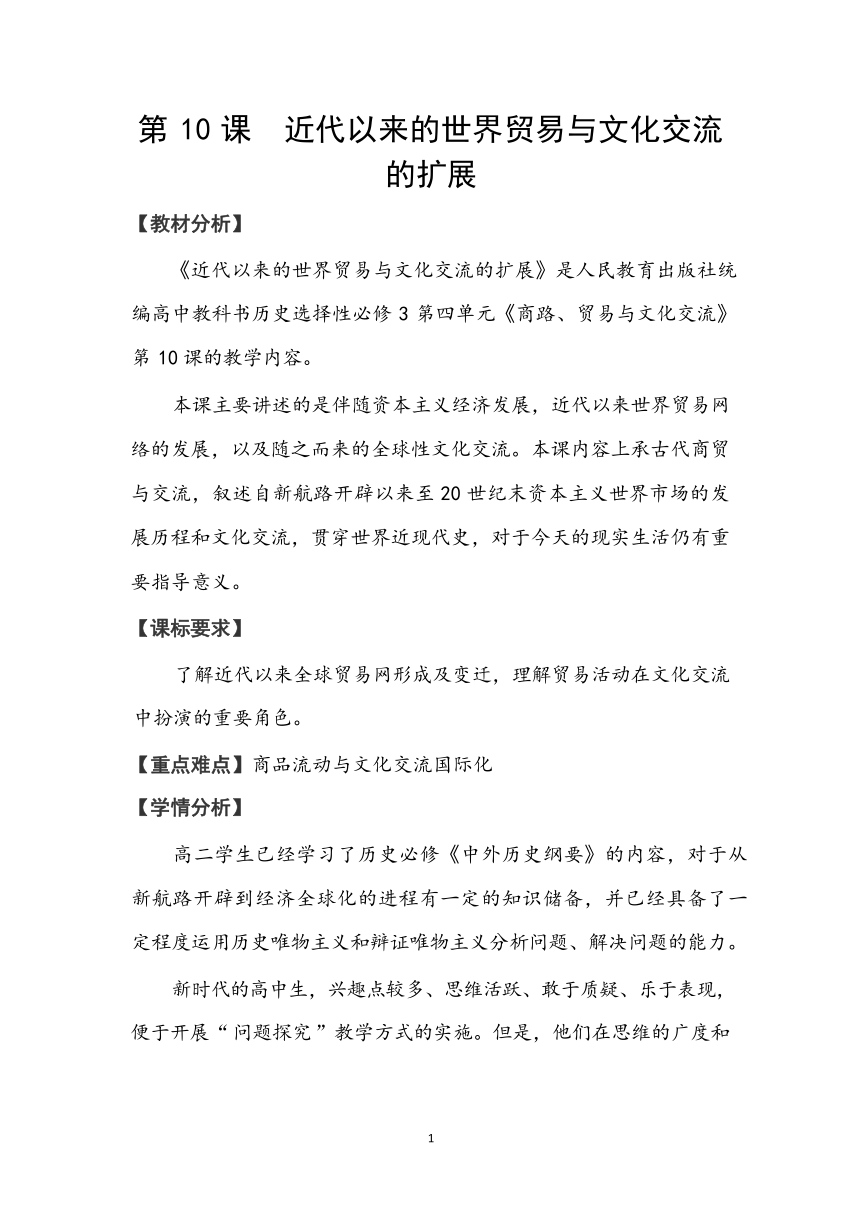

荷兰殖民扩张示意图(15 世纪末-17 世纪 ——《文化与交流》(选必 3)

阿拉伯人商业活动示意图 ——《中外历史纲要》(下)

★思考探究:根据材料结合课本回答新航路前后的贸易区别? 新航路后的贸易表现?影响?

学生活动:读图,完成以下两个表格:

历史时期 历史事件 贸易概况 发展阶段

新航路开辟前

新航路开辟后

新航路开辟后在贸易表现

商品种类

经营方式

3

商业格局

由思考探究学生认识到:15 世纪以前,世界各地处于相对孤立的发展 状态。通过丝绸之路,欧洲人认识了瓷器、丝绸等中国商品,但是和中国 的直接往来非常少。15 世纪末到 16 世纪,勇敢的航海家追波逐浪,开辟 了由欧洲前往亚洲、美洲等地的航线,世界各地之间的联系日益密切。新 航路开辟和西欧列强的殖民扩张,世界由孤立走向整体,客观上推动了洲 与洲之间的贸易,以欧洲为中心的世界市场初步形成。

材料 19世纪中叶以来的国际分工主要是垂直分工,即由英国等 先进国家出 口制成品,销往落后国家和殖民地,而后者出 口原料供应 前者。前者成了世界大机器生产的中心,后者成为其附庸。到 1900 年 左右,世界终于成为一个有机的整体,世界经济的增长及生产力的上 升达到史无前例的水平。1860—1913 年世界工业生产增长了不止 6 倍,1851—1913 年间世界贸易总额增长 12 倍。

——摘编自《世界经济史》《世界史 ·近代史编》等

★思考探究:根据材料,概括 19 世纪世界贸易发展的特点,并结合 材料和所学知识指出形成上述特点的历史条件。

学生活动:归纳概况出特点并分析形成该特点的条件。 特点:

① 世界贸易总额大幅度增长; ② 英国等先进国家居于中心(主 导)地位。

条件:

① 欧美工业革命迅猛发展; ② 世界市场形成(世界发展成为一

4

个有机的整体); ③ 交通和通信技术的发展进步等。

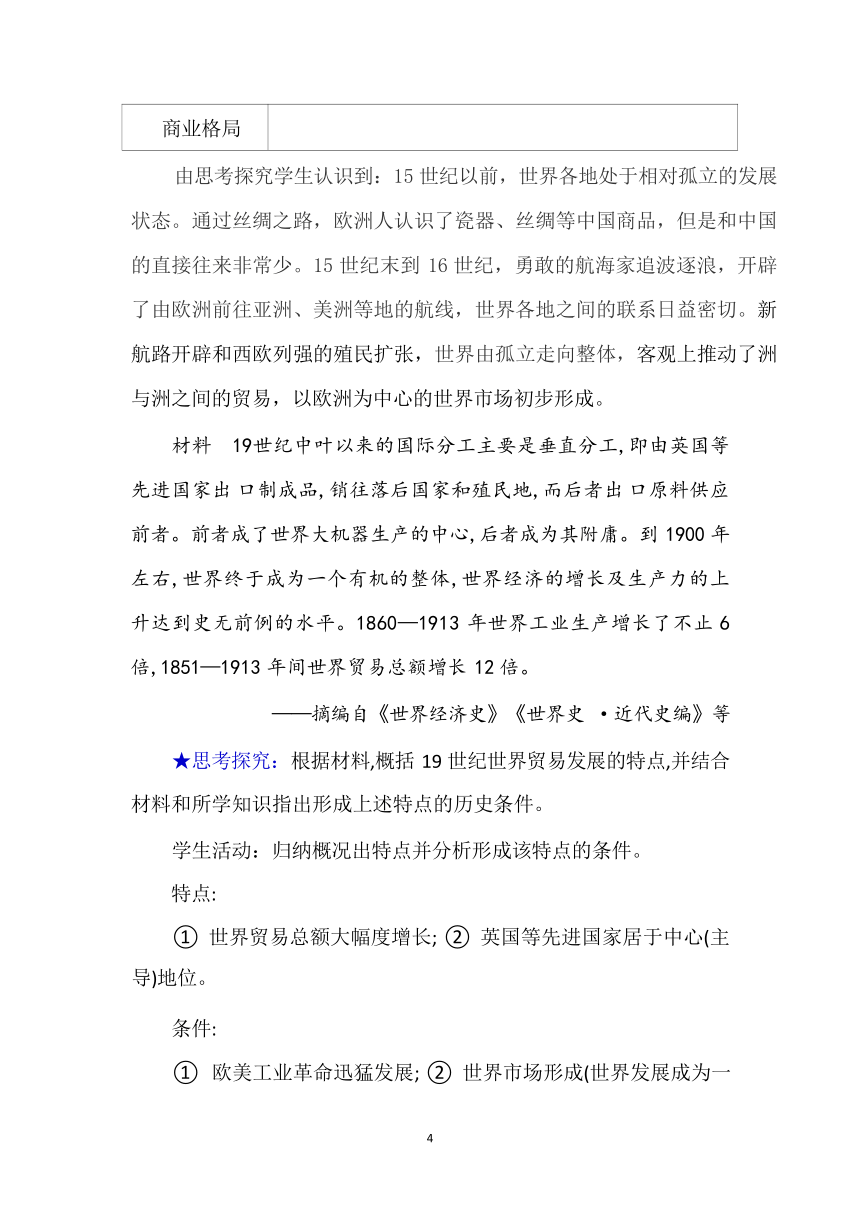

时段 世界贸易年均增长率 (%)

1913--1929 0.7

1929--1938 -1.2

1938--1948 0

★思考探究:材料反映了什么现象?出现这种现象的原因是什 么?

学生活动:分析现象并回顾相关知识分析出原因。 现象:世界贸易受到冲击;

原因:①1929 年世界经济危机②两次世界大战影响了世界贸易 的发展。

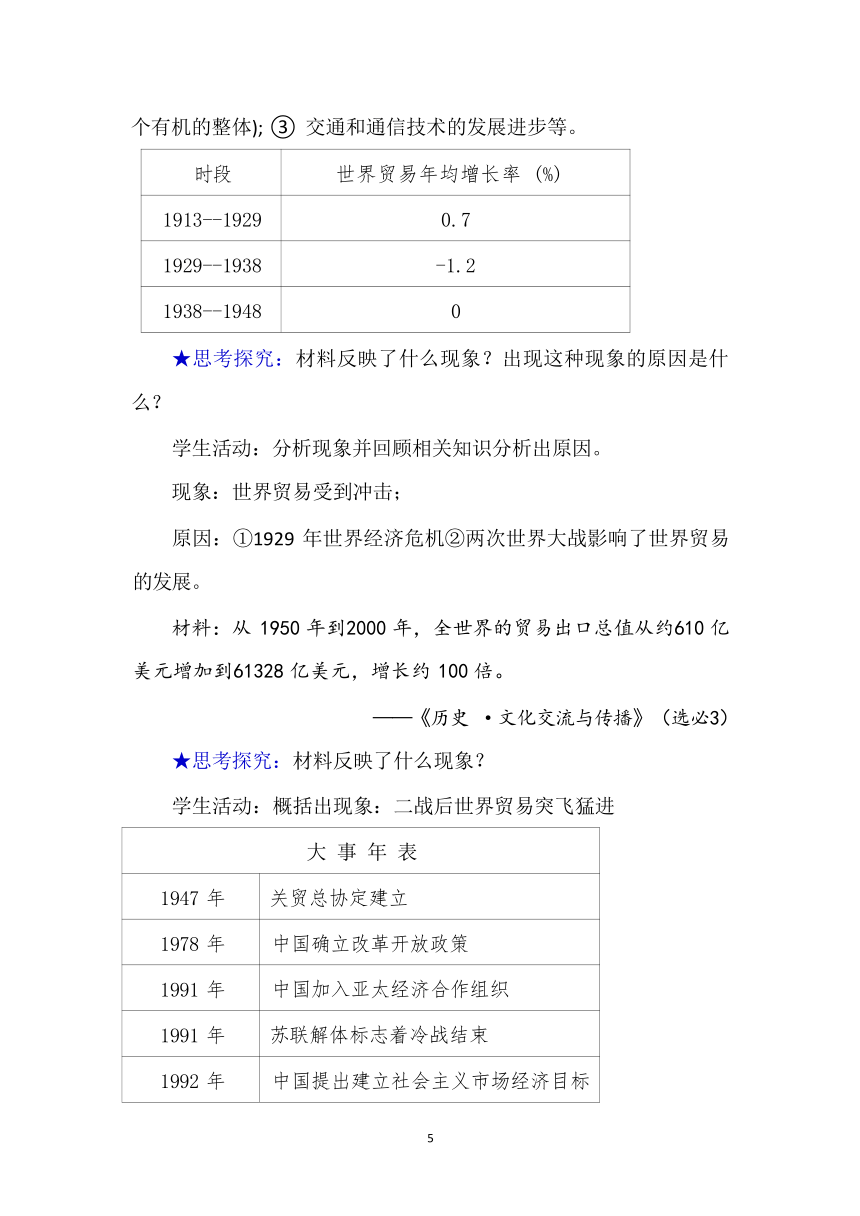

材料:从 1950 年到2000 年,全世界的贸易出口总值从约610 亿 美元增加到61328 亿美元,增长约 100 倍。

——《历史 ·文化交流与传播》(选必3) ★思考探究:材料反映了什么现象?

学生活动:概括出现象:二战后世界贸易突飞猛进

大 事 年 表

1947 年 关贸总协定建立

1978 年 中国确立改革开放政策

1991 年 中国加入亚太经济合作组织

1991 年 苏联解体标志着冷战结束

1992 年 中国提出建立社会主义市场经济目标

5

1995 年 世界贸易组织取代关贸总协定

2001 年 中国加入世界贸易组织

1947 年 关贸总协定建立

★思考探究:结合图表及所学知识,分析二战后世界贸易突飞猛 进的原因是什么?

学生活动:归纳概括出原因①关贸总协定及世界贸易组织的成立 以及各国围绕贸易、关税的谈判推动着世界贸易的发展;②中国的改 革开放取得巨大成就,促进了世界贸易的发展;③跨国公司的崛起加 快了国际贸易的进程;④冷战的结束、第三次科技革命的蓬勃发展、 战后国家垄断资本主义的发展等都带来了世界贸易的发展。

最后,教师归纳总结出世界贸易网络的表格,使学生更加清晰的 认识世界贸易网络形成的原因及发展概况。

发展阶段 原因 贸易概况

区域贸易 新航路开辟前各地联系不紧密 世界贸易局限于各洲内部、亚欧 大陆之间,贸易路线不稳定

初步形成 新航路开辟;殖民扩张 洲际贸易扩展,商品数量种类增 加;贸易范围扩大;股份公司出 现发展

最终形成 工业化生产;交通工具革新;资本 主义殖民体系、资本主义世界市场 最终形成 世界贸易额剧增;国际分工与贸 易格局

受到冲击 两次世界大战;1929-1933 经济危 机 经济联系密切、经济全球化加速 发展

突飞猛进 中国改革开放的发展、冷战的结束 以及世界贸易组织的成立 全世界贸易出口总值迅速增 加; 生产的国际分工进一步向广 度和深度发展

★思考探究:推动全球贸易网(世界市场)形成的根本原因是什 么?

学生活动:根本原因:生产力发展

6

材料:从历史看,全球化分为几个阶段,主导方式不停变化。第 一阶段是 1500 年到工业革命时期,强国通过海上战争控制航路,击 溃竞争对手商船船队寻求贸易垄断,建立主导性的全球贸易网络。第 二阶段是英国工业革命后,强国以殖民方式在全球进行原材料掠夺和 市场扩张,这个时期的全球化本质上是种“帝国模式 ”,英国是霸权 国。第三阶段是二战后,世界各国间逐渐走向全球性相互依赖,国家 间处理彼此关系的行为也发生了变化,最强大的国家认为以战争方式 开疆拓土得不偿失,战争无异于自杀,美国靠贸易就能致富。

——摘自徐秀君、刘贞晔等《特朗普会大开经济全球化倒车吗?》

★思考探究:阅读材料并结合所学,概括全球贸易网阶段特点。

特点:第一阶段:控制航路,垄断贸易网络;第二阶段:掠夺原 料,扩张市场;第三阶段:加强联系,建立全球贸易体系

【设计意图】以图片、表格及各种史料,创设历史情景,以问题 为引领,训练历史逻辑思维,落实史料实证、历史解释、时空观、唯 物史观等学科素养,理解全球贸易网络形成在过程、原因及概况;使 学生在解决问题的过程中掌握新知,发展思维。

材料:15 世纪后,西欧诸国先后开辟出新航路,在给欧洲带来 财富的同时,极大地促进了各大洲之间的贸易往来。穿行在新航路上 的商品,不仅丰富了人们的物质生活,而且作为不同文化的载体,搭 起了沟通地区间思想文化交流的桥梁。

——摘编自杨共乐主编《历史长河中的人类社会》 教师补充:国际贸易的买卖双方以贸易为平台输送的各种商

7

品,把世界不同地区的、文化迥异的生产者和消费者紧密联系在 一起,同时也以直接和间接的渠道呈现各自的知识、信念、道德、 艺术和习俗等。承上启下引出本课第二个目录。

二、商品流动与文化交流国际化

1、茶文化国际化

(1)茶与茶文化

茶是中华民族的举国之饮,发于神农,闻于鲁周公,兴于唐朝, 盛于宋代。中国文人雅士把饮茶与儒、道、佛诸派思想糅合在一起, 形成独具特色的中国茶文化。如上述材料所示唐朝陆羽的《茶经》提 出饮茶“宜精行俭德之人 ”,标志着茶文化的正式形成。因此,饮茶 风俗在中国有着悠久的历史,蕴含了含蓄内敛的东方哲学和娴静淡雅 的东方美学,是中国文化符号之一。

(2)茶叶贸易

中国的茶文化随着茶贸易走向世界各地,使中国茶文化国际化。 如材料所示中国茶贸易经历了两个阶段,最初,中国茶主要在中国周 边传播。16 世纪以后,随着全球贸易网络的形成,中国茶广泛传播 到欧洲、美洲、非洲和大洋洲等地区。各地区在接受中国茶和茶文化 时,也根据自身的风俗习惯创造出新的茶文化。

(3)交流与互鉴

随着茶贸易的发展,茶文化也传播到各个国家并得到发展创新, 典型的有日本茶道。随着茶在日本的推广,喝茶逐渐成为兼有宗教和 美学意味的生活方式,融自然、艺术、人情与一体,最终发展成为日

8

本茶道。

其次有种俄万里茶道。清初,晋商开辟了“万里茶道 ”,它起于 武夷山,经江西、湖南、湖北、河南、山西、河北、内蒙古,穿越蒙 古戈壁草原,抵达恰克图,全长约 2500 千米,此后继续向西延伸, 通过莫斯科和圣彼得堡及欧洲其他城市,全长 1.3 万千米。俄国诗人 普希金坦言:“最甜蜜销魂的,莫过于捧在手心的一杯茶,化在嘴里 的一块糖。”随着越来越多的俄国人接受茶,俄国人将其深厚的传统 习俗与当地的材料相结合,创造了独特的茶具,并形成了上茶喝茶的 礼仪。

还有英国的下午茶。

材料:17 世纪中期英国人喝茶仿效中国人的做法,冲的很淡;

人们饮茶在很大程度上是因为它有所谓的药效。富于特色的英式下午 茶产生于 18 世纪 50 年代。“那些贵妇们轮流提供午后茶和咖啡。 ” 就全世界范围而言,午后茶成为一种隆重而固定的礼仪,应该归功于 英国贝德福特公爵夫人安妮(1788 一 1861)。当时人们食用丰盛的 早餐,和没有仆人照料的简单的午餐,直到晚上八点才开始食用正式 的晚餐,晚餐后在会客室饮茶,按照他们的饮茶习惯增加了牛奶和糖。

19 世纪中期,饮茶的习惯普及起来,普通人也开始在午后饮茶。 ——摘编自施茜《从中国功夫茶到英式下午茶》

★思考探究:根据材料指出英国人的饮茶习惯发生了怎样的变化, 并分析引起变化的主要原因。

学生活动:归纳概括出变化:①由药用到饮用;②由上流社会向

9

下层普及;③形成英国独特的饮茶习惯——下午茶。 分析出主要原因:全球贸易网络的形成

归纳总结

类别 时间 表现 文化创新

茶 最初 中国茶在周边传播 “ 日本茶道 ”

16 世纪 后 广泛传播到欧、美、非、 大洋洲等 中俄之间形成了“万里茶 道 ”

英国形成“下午茶 ”

2、服饰文化国际化

各国服饰的变化也体现了文化之间的相互影响。

——《历史 ·文化交流与传播》(选择性必修 3)

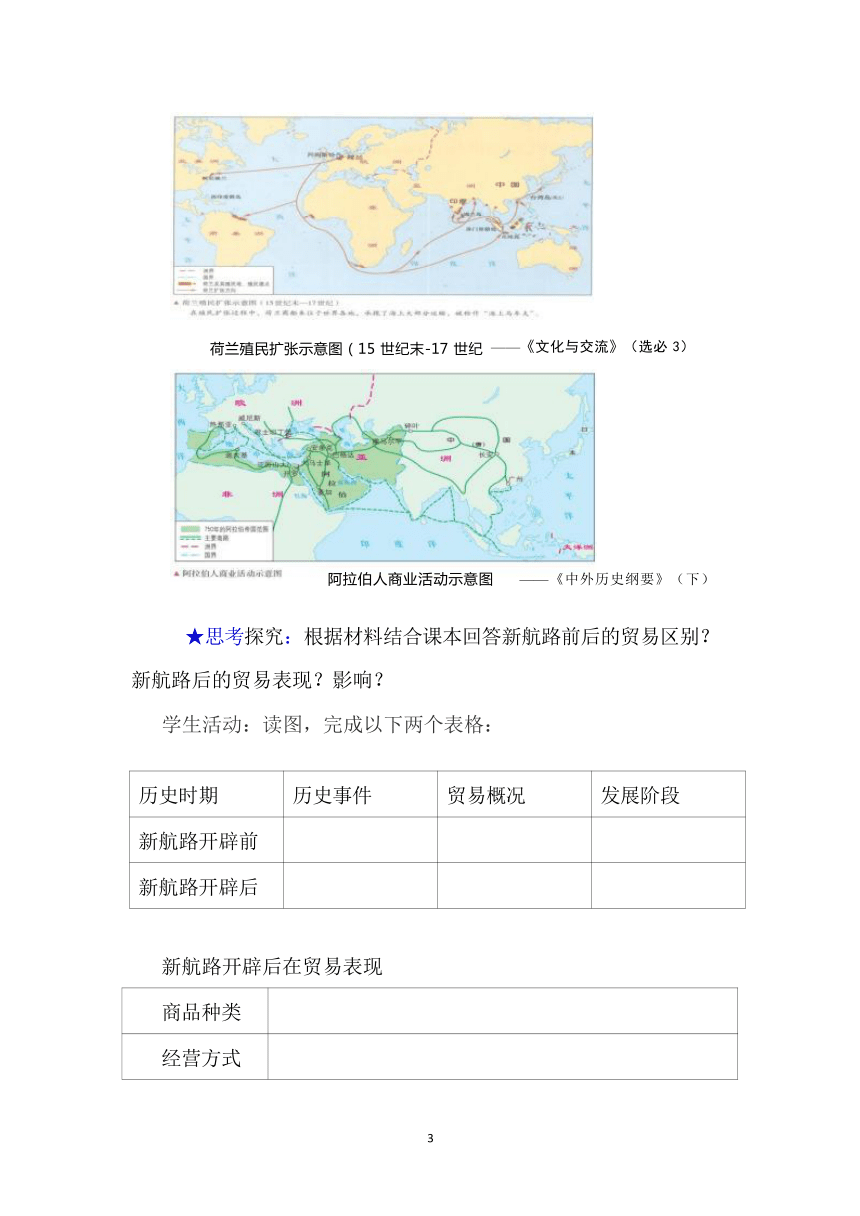

图中三种女装皆是法国设计师保罗 ·波烈的作品,左图为“霍步 裙 ”又名“蹒跚裙 ”,裙子下摆窄,裙长及脚踝,穿上这种裙子脚步 不能超三英寸,只能蹒跚而行。中图的设计受俄国芭蕾舞的影响,右 图是取名为“孔子 ”的大袍式午茶便装

★思考探究:法国设计师设计的女装蕴含了那些文化特色?

学生活动:思考探究出:中国旗袍、日本和服、阿拉伯长裙、印

10

度纱丽等

中山装:民国早期设计的中山装兼具中西服装的特点,穿着方便, 同时体现了一定的时代精神和民族特色。

材料:中山装是孙中山参照中国原有的衣裤特点,吸收南洋华侨 的企领文装和西装样式,本着“适于卫生、便于动作、易于经济、壮 于观瞻 ”的原则,亲自主持设计,由广东人黄隆生裁制出的一种服装 式样。中山装造型颇为讲究:立翻领、对襟、前襟五粒扣、四个贴袋、 袖口三粒扣、后片不破缝。这些都是根据《易经》的内容而来,并且 还有寓意。如前身四个口袋,表示国之四维,指治国的纲纪礼、义、 廉、耻。门襟五粒纽扣指五权分立,即行政、立法、司法、考试、监 察。袖口三粒纽扣,表示三民主义,即民族、民权、民生。后背不破 缝,表示国家和平统一之意。

——史仲文、胡晓林主编《中华文化习俗辞典》 ★思考探究:民国中山装哪些地方保留了中国传统文化特色,哪

些地方借鉴了西方文化?

学生活动:归纳概况出:

传统文化:国之四维(礼义廉耻);国家统一大业; 西方文化:三民主义、五权宪法。

根据教材 58 页内容,概况服饰国际化的表现及创新

类别 时间 表现 创新

服饰 17 世纪 法国传教士传播 18、20 世纪借鉴中国、 日本服 饰融入法国服装设计。

明治维新 西服在日本流行

11

民国 中山装 兼具中西服装的特点,同时体现 一定的时代精神和民族特色

3、钟表文化国际化

材料:清朝内务府造办处下设的做钟处,承造更钟、自鸣钟、时 乐钟等,并维修钟表。其中的更钟,把我国传统夜间计时的“更 ”与 西方计时的“时 ”“分 ”有机结合起来,并能根据节气的变化调整“更 ” 的长短,符合传统计时习惯。

——《历史 ·文化交流与传播》(选必 3)

由清政府内务府制作的更钟,把我国传统夜间计时的“更 ”与西 方计时的“时 ”“分 ”有机结合起来,并能根据节气的变化调整“更” 的长短,符合传统计时习惯。

根据教材 58、59 页内容,概况钟表国际化的表现及创新

类别 时间 表现 创新

钟表 16 世纪 由澳门传入中国内地 计时与传统相结合

18 世纪 进口钟表数量较多

材料:人们的时间观念随着钟表的普及变得精准化。张謇在《政

12

闻录》中曾特别强调:“最可宝贵者莫如时,愿国人均分歧力求时间 上之经济。”新学制规定学堂授课需要定时,一些政府机构在实行星 期休息制度的同时,也开始实行工作定时制度。近代中国人新式时间 观念的产生并不依靠一种自然的发展状态,而是一个伴随着压迫去强 行消化的过程。沿海地区更新快一些,内地相对缓慢;城市更新快一 些,农村相对缓慢。

——摘编自《转型时代的生态 · 生活 · 生命》

学生活动:根据材料归纳概况出:变化:①时间观念更加精准化。 ②追求时间价值。③确立近代时间观念。④新式时间观念被迫变化。 ⑤时间观念变化具有不平衡性。

4.文化交流

进入 20 世纪,全球贸易网的形成大大促进了文化的交流。除了 传统的与吃、穿、用等相关的商品,电影、音乐、电视节目、动漫、 书籍等各国文化产品,也广销世界各地,丰富了人们的精神生活。

课本《历史纵横》介绍了“文化产业 ”,把文化寓于产品之中, 进一步体现贸易与文化交流的关系。国际贸易的过程伴随着文化的传 播,商品以直接和间接的渠道呈现各自的知识、信念、道德、艺术和 习俗等。

只有成为文化大国,才有可能成为世界强国。

——赵启正(国务院新闻办原主任)

美国政府要大力推动美国电影走向世界,因为好莱坞的电影走 到哪里就把美国的价值观念和商业利益带到哪里。

13

——美国前总统里根

★思考探究:我们应该怎样做好交流传播中华文化的使者?

学生活动:①承认世界文化多样性的价值,尊重文化的多样性。

②既要更加热情地欢迎世界各国优秀文化在中国传播,吸收各国优秀 文明成果,又要更加主动地推动中华文化走向世界,做传播中华文化 的使者,增强中华文化的国际影响力。

【设计意图】通过图片和材料,引导学生了解商品的世界性流动 (茶叶、服饰、钟表等)的发展脉络,认识其发展变化的原因和影响; 了解文化交流国际化的原因和意义。突破教学重、难点,提升历史解 释素养,涵养家国情怀。

16

的扩展

【教材分析】

《近代以来的世界贸易与文化交流的扩展》是人民教育出版社统 编高中教科书历史选择性必修 3 第四单元《商路、贸易与文化交流》 第 10 课的教学内容。

本课主要讲述的是伴随资本主义经济发展,近代以来世界贸易网 络的发展,以及随之而来的全球性文化交流。本课内容上承古代商贸 与交流,叙述自新航路开辟以来至 20 世纪末资本主义世界市场的发 展历程和文化交流,贯穿世界近现代史,对于今天的现实生活仍有重 要指导意义。

【课标要求】

了解近代以来全球贸易网形成及变迁,理解贸易活动在文化交流 中扮演的重要角色。

【重点难点】商品流动与文化交流国际化 【学情分析】

高二学生已经学习了历史必修《中外历史纲要》的内容,对于从 新航路开辟到经济全球化的进程有一定的知识储备,并已经具备了一 定程度运用历史唯物主义和辩证唯物主义分析问题、解决问题的能力。

新时代的高中生,兴趣点较多、思维活跃、敢于质疑、乐于表现, 便于开展“ 问题探究 ”教学方式的实施。但是,他们在思维的广度和

1

深度上还需要教师进一步引导,以便激发其理性思考的潜能。

【教学方法】

引导学生结合时间轴和地图,了解新航路开辟及早期殖民扩张和 两次工业革命后世界贸易网形成的途径,学会时空定位分析法;

通过分析二战后世界贸易快速发展的原因、阐释中西代表性服饰 作品的文化特色和钟表作品赏析,学会历史解释方法;

讲授和探究相结合的学习方式,教师通过叙述、文字图片展示等 方式设置情景,配套相关思考和讨论主题,让学生在体验和讨论的过 程中加深对知识的理解。

【教学过程】

解释概念:

世界贸易又称国际贸易,指的是商品和劳务的国际交换活动。

文化交流指的是发生于两个或者多个具有文化源差异显著的关系之间的 交流。文化交流促进人们互通有无,增进文化发展与丰富。

标题中“近代扩展 ”四字说明古代史上就有以贸易为途径的文化交流。古 代通过丝绸之路贸易把古老的中国文化、印度文化、波斯文化、阿拉伯文化和古 希腊、古罗马文化连接起来,促进了东西方文化的交流。丝绸之路是古往今来东 西方文化荟萃交流的地方。

设计意图:《当代汉语词典》将概念解释为“反映客观事物根本属性的思 维形式 ”。概念属于高级思维的基础,掌握了概念可以对事物和观念进行分类, 有助于理解事物的本质。在学习新课具体内容之前,把统领全课的概念解释清楚, 有助于降低学习的难度,更准确地理解基础知识。

(过渡)近代以来的以贸易为途径的文化交流更多,而且形成了全球性的 贸易网。

一、全球贸易网的形成

2

荷兰殖民扩张示意图(15 世纪末-17 世纪 ——《文化与交流》(选必 3)

阿拉伯人商业活动示意图 ——《中外历史纲要》(下)

★思考探究:根据材料结合课本回答新航路前后的贸易区别? 新航路后的贸易表现?影响?

学生活动:读图,完成以下两个表格:

历史时期 历史事件 贸易概况 发展阶段

新航路开辟前

新航路开辟后

新航路开辟后在贸易表现

商品种类

经营方式

3

商业格局

由思考探究学生认识到:15 世纪以前,世界各地处于相对孤立的发展 状态。通过丝绸之路,欧洲人认识了瓷器、丝绸等中国商品,但是和中国 的直接往来非常少。15 世纪末到 16 世纪,勇敢的航海家追波逐浪,开辟 了由欧洲前往亚洲、美洲等地的航线,世界各地之间的联系日益密切。新 航路开辟和西欧列强的殖民扩张,世界由孤立走向整体,客观上推动了洲 与洲之间的贸易,以欧洲为中心的世界市场初步形成。

材料 19世纪中叶以来的国际分工主要是垂直分工,即由英国等 先进国家出 口制成品,销往落后国家和殖民地,而后者出 口原料供应 前者。前者成了世界大机器生产的中心,后者成为其附庸。到 1900 年 左右,世界终于成为一个有机的整体,世界经济的增长及生产力的上 升达到史无前例的水平。1860—1913 年世界工业生产增长了不止 6 倍,1851—1913 年间世界贸易总额增长 12 倍。

——摘编自《世界经济史》《世界史 ·近代史编》等

★思考探究:根据材料,概括 19 世纪世界贸易发展的特点,并结合 材料和所学知识指出形成上述特点的历史条件。

学生活动:归纳概况出特点并分析形成该特点的条件。 特点:

① 世界贸易总额大幅度增长; ② 英国等先进国家居于中心(主 导)地位。

条件:

① 欧美工业革命迅猛发展; ② 世界市场形成(世界发展成为一

4

个有机的整体); ③ 交通和通信技术的发展进步等。

时段 世界贸易年均增长率 (%)

1913--1929 0.7

1929--1938 -1.2

1938--1948 0

★思考探究:材料反映了什么现象?出现这种现象的原因是什 么?

学生活动:分析现象并回顾相关知识分析出原因。 现象:世界贸易受到冲击;

原因:①1929 年世界经济危机②两次世界大战影响了世界贸易 的发展。

材料:从 1950 年到2000 年,全世界的贸易出口总值从约610 亿 美元增加到61328 亿美元,增长约 100 倍。

——《历史 ·文化交流与传播》(选必3) ★思考探究:材料反映了什么现象?

学生活动:概括出现象:二战后世界贸易突飞猛进

大 事 年 表

1947 年 关贸总协定建立

1978 年 中国确立改革开放政策

1991 年 中国加入亚太经济合作组织

1991 年 苏联解体标志着冷战结束

1992 年 中国提出建立社会主义市场经济目标

5

1995 年 世界贸易组织取代关贸总协定

2001 年 中国加入世界贸易组织

1947 年 关贸总协定建立

★思考探究:结合图表及所学知识,分析二战后世界贸易突飞猛 进的原因是什么?

学生活动:归纳概括出原因①关贸总协定及世界贸易组织的成立 以及各国围绕贸易、关税的谈判推动着世界贸易的发展;②中国的改 革开放取得巨大成就,促进了世界贸易的发展;③跨国公司的崛起加 快了国际贸易的进程;④冷战的结束、第三次科技革命的蓬勃发展、 战后国家垄断资本主义的发展等都带来了世界贸易的发展。

最后,教师归纳总结出世界贸易网络的表格,使学生更加清晰的 认识世界贸易网络形成的原因及发展概况。

发展阶段 原因 贸易概况

区域贸易 新航路开辟前各地联系不紧密 世界贸易局限于各洲内部、亚欧 大陆之间,贸易路线不稳定

初步形成 新航路开辟;殖民扩张 洲际贸易扩展,商品数量种类增 加;贸易范围扩大;股份公司出 现发展

最终形成 工业化生产;交通工具革新;资本 主义殖民体系、资本主义世界市场 最终形成 世界贸易额剧增;国际分工与贸 易格局

受到冲击 两次世界大战;1929-1933 经济危 机 经济联系密切、经济全球化加速 发展

突飞猛进 中国改革开放的发展、冷战的结束 以及世界贸易组织的成立 全世界贸易出口总值迅速增 加; 生产的国际分工进一步向广 度和深度发展

★思考探究:推动全球贸易网(世界市场)形成的根本原因是什 么?

学生活动:根本原因:生产力发展

6

材料:从历史看,全球化分为几个阶段,主导方式不停变化。第 一阶段是 1500 年到工业革命时期,强国通过海上战争控制航路,击 溃竞争对手商船船队寻求贸易垄断,建立主导性的全球贸易网络。第 二阶段是英国工业革命后,强国以殖民方式在全球进行原材料掠夺和 市场扩张,这个时期的全球化本质上是种“帝国模式 ”,英国是霸权 国。第三阶段是二战后,世界各国间逐渐走向全球性相互依赖,国家 间处理彼此关系的行为也发生了变化,最强大的国家认为以战争方式 开疆拓土得不偿失,战争无异于自杀,美国靠贸易就能致富。

——摘自徐秀君、刘贞晔等《特朗普会大开经济全球化倒车吗?》

★思考探究:阅读材料并结合所学,概括全球贸易网阶段特点。

特点:第一阶段:控制航路,垄断贸易网络;第二阶段:掠夺原 料,扩张市场;第三阶段:加强联系,建立全球贸易体系

【设计意图】以图片、表格及各种史料,创设历史情景,以问题 为引领,训练历史逻辑思维,落实史料实证、历史解释、时空观、唯 物史观等学科素养,理解全球贸易网络形成在过程、原因及概况;使 学生在解决问题的过程中掌握新知,发展思维。

材料:15 世纪后,西欧诸国先后开辟出新航路,在给欧洲带来 财富的同时,极大地促进了各大洲之间的贸易往来。穿行在新航路上 的商品,不仅丰富了人们的物质生活,而且作为不同文化的载体,搭 起了沟通地区间思想文化交流的桥梁。

——摘编自杨共乐主编《历史长河中的人类社会》 教师补充:国际贸易的买卖双方以贸易为平台输送的各种商

7

品,把世界不同地区的、文化迥异的生产者和消费者紧密联系在 一起,同时也以直接和间接的渠道呈现各自的知识、信念、道德、 艺术和习俗等。承上启下引出本课第二个目录。

二、商品流动与文化交流国际化

1、茶文化国际化

(1)茶与茶文化

茶是中华民族的举国之饮,发于神农,闻于鲁周公,兴于唐朝, 盛于宋代。中国文人雅士把饮茶与儒、道、佛诸派思想糅合在一起, 形成独具特色的中国茶文化。如上述材料所示唐朝陆羽的《茶经》提 出饮茶“宜精行俭德之人 ”,标志着茶文化的正式形成。因此,饮茶 风俗在中国有着悠久的历史,蕴含了含蓄内敛的东方哲学和娴静淡雅 的东方美学,是中国文化符号之一。

(2)茶叶贸易

中国的茶文化随着茶贸易走向世界各地,使中国茶文化国际化。 如材料所示中国茶贸易经历了两个阶段,最初,中国茶主要在中国周 边传播。16 世纪以后,随着全球贸易网络的形成,中国茶广泛传播 到欧洲、美洲、非洲和大洋洲等地区。各地区在接受中国茶和茶文化 时,也根据自身的风俗习惯创造出新的茶文化。

(3)交流与互鉴

随着茶贸易的发展,茶文化也传播到各个国家并得到发展创新, 典型的有日本茶道。随着茶在日本的推广,喝茶逐渐成为兼有宗教和 美学意味的生活方式,融自然、艺术、人情与一体,最终发展成为日

8

本茶道。

其次有种俄万里茶道。清初,晋商开辟了“万里茶道 ”,它起于 武夷山,经江西、湖南、湖北、河南、山西、河北、内蒙古,穿越蒙 古戈壁草原,抵达恰克图,全长约 2500 千米,此后继续向西延伸, 通过莫斯科和圣彼得堡及欧洲其他城市,全长 1.3 万千米。俄国诗人 普希金坦言:“最甜蜜销魂的,莫过于捧在手心的一杯茶,化在嘴里 的一块糖。”随着越来越多的俄国人接受茶,俄国人将其深厚的传统 习俗与当地的材料相结合,创造了独特的茶具,并形成了上茶喝茶的 礼仪。

还有英国的下午茶。

材料:17 世纪中期英国人喝茶仿效中国人的做法,冲的很淡;

人们饮茶在很大程度上是因为它有所谓的药效。富于特色的英式下午 茶产生于 18 世纪 50 年代。“那些贵妇们轮流提供午后茶和咖啡。 ” 就全世界范围而言,午后茶成为一种隆重而固定的礼仪,应该归功于 英国贝德福特公爵夫人安妮(1788 一 1861)。当时人们食用丰盛的 早餐,和没有仆人照料的简单的午餐,直到晚上八点才开始食用正式 的晚餐,晚餐后在会客室饮茶,按照他们的饮茶习惯增加了牛奶和糖。

19 世纪中期,饮茶的习惯普及起来,普通人也开始在午后饮茶。 ——摘编自施茜《从中国功夫茶到英式下午茶》

★思考探究:根据材料指出英国人的饮茶习惯发生了怎样的变化, 并分析引起变化的主要原因。

学生活动:归纳概括出变化:①由药用到饮用;②由上流社会向

9

下层普及;③形成英国独特的饮茶习惯——下午茶。 分析出主要原因:全球贸易网络的形成

归纳总结

类别 时间 表现 文化创新

茶 最初 中国茶在周边传播 “ 日本茶道 ”

16 世纪 后 广泛传播到欧、美、非、 大洋洲等 中俄之间形成了“万里茶 道 ”

英国形成“下午茶 ”

2、服饰文化国际化

各国服饰的变化也体现了文化之间的相互影响。

——《历史 ·文化交流与传播》(选择性必修 3)

图中三种女装皆是法国设计师保罗 ·波烈的作品,左图为“霍步 裙 ”又名“蹒跚裙 ”,裙子下摆窄,裙长及脚踝,穿上这种裙子脚步 不能超三英寸,只能蹒跚而行。中图的设计受俄国芭蕾舞的影响,右 图是取名为“孔子 ”的大袍式午茶便装

★思考探究:法国设计师设计的女装蕴含了那些文化特色?

学生活动:思考探究出:中国旗袍、日本和服、阿拉伯长裙、印

10

度纱丽等

中山装:民国早期设计的中山装兼具中西服装的特点,穿着方便, 同时体现了一定的时代精神和民族特色。

材料:中山装是孙中山参照中国原有的衣裤特点,吸收南洋华侨 的企领文装和西装样式,本着“适于卫生、便于动作、易于经济、壮 于观瞻 ”的原则,亲自主持设计,由广东人黄隆生裁制出的一种服装 式样。中山装造型颇为讲究:立翻领、对襟、前襟五粒扣、四个贴袋、 袖口三粒扣、后片不破缝。这些都是根据《易经》的内容而来,并且 还有寓意。如前身四个口袋,表示国之四维,指治国的纲纪礼、义、 廉、耻。门襟五粒纽扣指五权分立,即行政、立法、司法、考试、监 察。袖口三粒纽扣,表示三民主义,即民族、民权、民生。后背不破 缝,表示国家和平统一之意。

——史仲文、胡晓林主编《中华文化习俗辞典》 ★思考探究:民国中山装哪些地方保留了中国传统文化特色,哪

些地方借鉴了西方文化?

学生活动:归纳概况出:

传统文化:国之四维(礼义廉耻);国家统一大业; 西方文化:三民主义、五权宪法。

根据教材 58 页内容,概况服饰国际化的表现及创新

类别 时间 表现 创新

服饰 17 世纪 法国传教士传播 18、20 世纪借鉴中国、 日本服 饰融入法国服装设计。

明治维新 西服在日本流行

11

民国 中山装 兼具中西服装的特点,同时体现 一定的时代精神和民族特色

3、钟表文化国际化

材料:清朝内务府造办处下设的做钟处,承造更钟、自鸣钟、时 乐钟等,并维修钟表。其中的更钟,把我国传统夜间计时的“更 ”与 西方计时的“时 ”“分 ”有机结合起来,并能根据节气的变化调整“更 ” 的长短,符合传统计时习惯。

——《历史 ·文化交流与传播》(选必 3)

由清政府内务府制作的更钟,把我国传统夜间计时的“更 ”与西 方计时的“时 ”“分 ”有机结合起来,并能根据节气的变化调整“更” 的长短,符合传统计时习惯。

根据教材 58、59 页内容,概况钟表国际化的表现及创新

类别 时间 表现 创新

钟表 16 世纪 由澳门传入中国内地 计时与传统相结合

18 世纪 进口钟表数量较多

材料:人们的时间观念随着钟表的普及变得精准化。张謇在《政

12

闻录》中曾特别强调:“最可宝贵者莫如时,愿国人均分歧力求时间 上之经济。”新学制规定学堂授课需要定时,一些政府机构在实行星 期休息制度的同时,也开始实行工作定时制度。近代中国人新式时间 观念的产生并不依靠一种自然的发展状态,而是一个伴随着压迫去强 行消化的过程。沿海地区更新快一些,内地相对缓慢;城市更新快一 些,农村相对缓慢。

——摘编自《转型时代的生态 · 生活 · 生命》

学生活动:根据材料归纳概况出:变化:①时间观念更加精准化。 ②追求时间价值。③确立近代时间观念。④新式时间观念被迫变化。 ⑤时间观念变化具有不平衡性。

4.文化交流

进入 20 世纪,全球贸易网的形成大大促进了文化的交流。除了 传统的与吃、穿、用等相关的商品,电影、音乐、电视节目、动漫、 书籍等各国文化产品,也广销世界各地,丰富了人们的精神生活。

课本《历史纵横》介绍了“文化产业 ”,把文化寓于产品之中, 进一步体现贸易与文化交流的关系。国际贸易的过程伴随着文化的传 播,商品以直接和间接的渠道呈现各自的知识、信念、道德、艺术和 习俗等。

只有成为文化大国,才有可能成为世界强国。

——赵启正(国务院新闻办原主任)

美国政府要大力推动美国电影走向世界,因为好莱坞的电影走 到哪里就把美国的价值观念和商业利益带到哪里。

13

——美国前总统里根

★思考探究:我们应该怎样做好交流传播中华文化的使者?

学生活动:①承认世界文化多样性的价值,尊重文化的多样性。

②既要更加热情地欢迎世界各国优秀文化在中国传播,吸收各国优秀 文明成果,又要更加主动地推动中华文化走向世界,做传播中华文化 的使者,增强中华文化的国际影响力。

【设计意图】通过图片和材料,引导学生了解商品的世界性流动 (茶叶、服饰、钟表等)的发展脉络,认识其发展变化的原因和影响; 了解文化交流国际化的原因和意义。突破教学重、难点,提升历史解 释素养,涵养家国情怀。

16

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享