岳麓新课标高一历史必修二第一单元第5课农耕时代的商业与城市同步练习题

文档属性

| 名称 | 岳麓新课标高一历史必修二第一单元第5课农耕时代的商业与城市同步练习题 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 127.0KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-12 10:51:43 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

岳麓新课标高一历史必修二第一单元

第5课农耕时代的商业与城市同步练习题

一、选择

1.被后世商人尊为祖师的春秋战国时期的范蠡经商取得了巨大成功,但他仗义疏财,他赚了钱,就从事各种公益事业,成为几千年来我国商业的楷模。下列情景范蠡可能经历的是( )

A.官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高

B.凭借棉布生意一次赚了上万两白银

C.商品交换时使用纸币

D.重农抑商政策被废除

答案:A

解析:

分析:范蠡生活在春秋时期,春秋时期,官府控制商业的局面被打破,商人地位提高。纸币出现在宋朝,白银成为普遍流通的货币是在明朝,重农抑商政策没有被废除,BCD 项错误。

点评:考查春秋时期商业的发展

2.《吕氏春秋 上农》:“民舍本而事末则其产约(财产轻便),其产约则轻(容易)迁徙,轻迁徙,则国家有患,皆有远志,无有居心。……”这段话的核心思想是( )

A.民贵君轻 B.重农抑商 C.施行仁政 D.闭关锁国

答案:B

解析:

分析:题目中的“舍本而事末”指的是人民脱离农业而从事商业活动,最终导致的结果是“国家有患”,可以得知作者反对这种现象,因此可以判断是重农抑商思想。

点评:考查古代重农抑商的思想

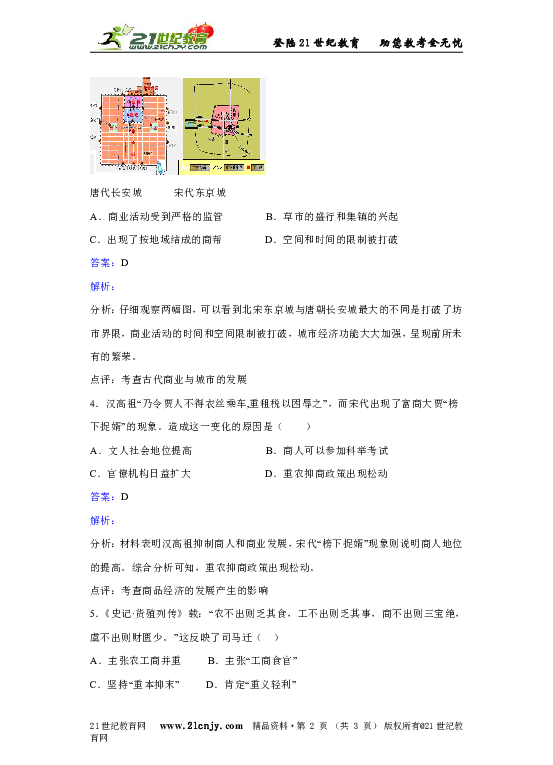

3.对比下面两图可以看出,中国古代城市商业活动发生的重大变化是( )

唐代长安城 宋代东京城

A.商业活动受到严格的监管 B.草市的盛行和集镇的兴起

C.出现了按地域结成的商帮 D.空间和时间的限制被打破

答案:D

解析:

分析:仔细观察两幅图,可以看到北宋东京城与唐朝长安城最大的不同是打破了坊市界限,商业活动的时间和空间限制被打破,城市经济功能大大加强,呈现前所未有的繁荣。

点评:考查古代商业与城市的发展

4.汉高祖“乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之”,而宋代出现了富商大贾“榜下捉婿”的现象。造成这一变化的原因是( )

A.文人社会地位提高 B.商人可以参加科举考试

C.官僚机构日益扩大 D.重农抑商政策出现松动

答案:D

解析:

分析:材料表明汉高祖抑制商人和商业发展,宋代“榜下捉婿”现象则说明商人地位的提高。综合分析可知,重农抑商政策出现松动。

点评:考查商品经济的发展产生的影响

5.《史记·货殖列传》载:“农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝,虞不出则财匮少。”这反映了司马迁( )

A.主张农工商并重 B.主张“工商食官”

C.坚持“重本抑末” D.肯定“重义轻利”

答案:A

解析:

分析:材料中“农,工,商,虞”的信息体现司马迁注重农工商共同发展的理念,故A项正确;“工商食官”属于官营手工业特征,故B项错误;材料体现不出重农抑商的信息,故C项错误;“重义轻利”不符合材料主旨,故D项错误。

点评:考查古代经济思想

6.学者黄正建著有《唐代衣食住行研究》一书,下列表述出自该书的是( )

A.“棉布成为广大民众的主要布料”

B.“主食用谷物仍以粟、麦、稻为主”

C.“城市官民杂处、商民混居,违章建筑侵占街道的现象严重”

D.“在交通要冲,形成了一大批工商市镇”

答案:B

解析:

分析:棉布成为广大民众的主要布料是在明朝,故A项错误;主食以粟、麦、稻为主符合唐代的饮食事实,故B项正确;唐代实行严格的坊市制,商民不可能混居,建筑也不可能侵占街道,故C项错误;“在交通要冲,形成了一大批工商市镇”发生在明清时期,故D项错误。

点评:考查唐代商业的发展

7.唐朝前期长安城实行严格的坊市管理,可以作为其直接证据的是( )

A.“今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼”

B.“勒坊内开门,向街门户,悉令闭塞”

C.“夜市直至三更尽,才五更又复开张”

D.“坊巷桥门及隐蔽去处,俱是铺席买卖”

答案:B

解析:

分析:本题考查学生阅读分析能力。唐代长安城布局严整,坊有围墙、坊门夜间紧闭,故C项不正确。坊是指定的集中交易的的场所,同类商店集中在一起,故D项不正确。草市出现于宋代,故选B项。

点评:考查唐代商业的发展

8.白居易《卖炭翁》一诗,被史学大师陈寅恪赞誉为“诗史”。诗中叙述老翁“晓驾炭车碾冰辙”来到长安城,“牛困人饥日已高,市南门外泥中歇”。此处的“市”是指( )

A.没有行政管理的草市 B.严格管制的集中市场

C.沿街开铺的街市 D.地方自治的市镇

答案:B

解析:

分析:材料意在考查“市”的类型。草市出现在城外交通便利,人流量大的地方,与题中“长安城”不符合,故A项错误;唐代对市的设立和管理严格,集中设市管理,故B项正确;唐代实行坊市分离,沿街开铺的街市还未出现,故C项错误;城外的草市规模不断壮大,形成地方市镇,与题中“长安城”不符合,故D项错误。

点评:考查唐代商业的发展

9.有学者提出:大体而言,自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”。其“微澜”主要表现为( )

A.手工工场兴起 B.城市商业经济繁荣

C.地域性的商人集团形成 D.货币经济占据主要地位

答案:B

解析:

分析:宋元时期商品经济得到比较快的发展,北宋东京城和元大都的繁荣即是最典型的例子。但从整体而言,当时仍然是自然经济为主,大多数农村地区达不到大城市的发展程度,故称“微澜”。

点评:考查宋代商业的发展

10.宋代“民聚不成县而有税者,则为镇”。据宋史专家周宝珠研究,熙宁十年(1077年)县以下税收单位有1013个,元丰末(1085年)有正式市镇1871个。这表明宋代( )

A.城市化不断发 B.行政区划不断调整

C.农村草市发展迅速 D.财政收入大量增加

答案:C

解析:

分析:由题干“民聚不成县而有税者,则为镇”的信息可知镇指的是在农村形成的小商业都市,由农村草市发展而来,再结合宋代市镇数量的迅速增加的信息可知,宋代农村草市发展迅速,故A.B.D项错误,C项正确。

点评:考查宋代商业的发展

11.“杭州(南宋都城临安)大街,买卖昼夜不绝,夜交三四,鼓游人始稀,五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣。”这不能说明( )

A.临安城市商业发达 B.临安夜市、早市相连

C.政府加强管理商业 D.商业活动无时间限制

答案:C

解析:

分析:从“买卖昼夜不绝”可以看出临安城市商业发达,故A项正确,不符合题意;从“夜交三四,鼓游人始稀,五鼓钟鸣,卖早市者又开店”反映夜市、早市相连,故B项正确,不符合题意;材料中无法看出政府的作用,故C项错误,符合题意;从“买卖昼夜不绝”可以看出商业活动无时间限制,故D项正确,不符合题意。

点评:考查宋代商业的发展

12.在宋代,“发展众多,是人们日常生活不可缺少的交换市场,是沟通城乡的桥梁”。以上材料反映的经济现象是( )

A.草市 B.夜市 C.晓市 D.街市

答案:A

解析:

分析:提取“宋代”、“交换市场”、“沟通城乡的桥梁”,根据所学可知答案为宋代的乡村集市——草市,故A项正确;夜市为夜间的集市,一般设在城市,故B项错误;晓市为早间的集市,未能体现城乡之间的沟通,故C项错误;街市指沿街设立的市场,也未能体现城乡之间的沟通,故D项错误。

点评:考查宋代商业的发展

13.唐朝最高年铸币量为唐玄宗时期的32万7千贯。宋朝最高年铸币量是唐玄宗时期的20倍。这说明( )

A.宋代商业发展高于唐代 B.唐代商业发展十分落后

C.宋代冶炼水平大大提高 D.宋代完全放弃重农抑商

答案:A

解析:

分析:宋代的最高年铸币量是唐朝的20倍,反映了宋代商业的发展高于唐朝,故A项正确;材料不能说明唐代的商业落后,故B项错误;铸币量的多少主要反映市场的需求量大小,与冶炼水平无关,故C项错误;宋代放松对商业的控制而不是放弃,故D项错误。

点评:考查宋代商业发展

14.宋代在户籍管理上明确设立“坊郭户”(城市居民)和“乡村户”户籍,这种户籍划分主要反映了( )

A.城市经济不断发展 B.市民政治地位提高

C.商业地域限制打破 D.官府限制商业发展

答案:A

解析:

分析:宋代户籍上明确区分城市居民和乡村户,主要反映了城市的扩大、商品经济的发展,故A项正确;市民政治地位长期处于边缘地位,户籍上的区分主要是为了方便管理,故B项错误;商业地域限制在统一的中国几乎不存在,故C项错误;宋代政府放松了对商业的限制,故D项错误。

点评:考查宋代城市经济的发展

15.《覆园丛话·产业》中记载:明清时候,“凡置产业,自当以田地为主,市廛次之,典与铺又次之”。造成这种现象的根本原因是( )

A.商品经济繁荣 B.重农抑商的经济政策

C.闭关锁国政策 D.资本主义萌芽的产生

答案:B

解析:

分析:明清时期,人们置办产业,首先是土地,然后才是其他。造成这种情况的根源在于长期以来重农抑商政策的影响。投资土地回报大且无风险,资金流向农村的结果是阻碍了资本主义萌芽的发展。

点评:考查古代经济政策

16.儒家主张“学而优则仕”,晋商家族则有“学而优则贾”的传统,这说明( )

A.商品经济发展冲击传统观念 B.晋商经营理念先进

C.资本主义萌芽产生并缓慢发展 D.科举制度已经衰落

答案:A

解析:

分析:从学而优则仕,到学而优则贾转变的原因,联系阶段特征,可知是由于商品经济的发展,故A项正确;学而优则贾不属于经营理念,故B项错误;人们观念的变迁,不能说明资本主义萌芽的发展情况,故C项错误;商业家族的选择,不能说明科举在整个社会的演变趋势,故D项错误。

点评:考查商品经济的发展带来的影响

17.《严州图经》是一部记载南宋时期严州(位于浙江)情况的史志。下列各项在该图经中可能出现的有( )

①学校科举 ②坊市 ③所辖各县境图 ④“机户”与“机工”

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

答案:C

解析:

分析:由题干《严州图经》是南宋时期作品这一信息可以判断,应在选项找出哪些不是在南宋时期发生的,科举制度起于隋朝至清结束,南宋时期科举制度进一步发展,故①正确;南宋时期城市中的市和坊分离并进一步发展,故②正确;题干中提到《严州图经》是一部介绍严州情况的史志,就应当对严州所辖各县有所记载,故③正确;“机户”与“机工”是明朝中后期资本主义萌芽的产生而出现的雇佣关系,故④错误,选择C项符合题意。

点评:考查宋代商业发展的情况

18.明清时期出现了一些地域性的商人群体,叫做“商帮”,其中,人数最多、实力最强的是徽商和晋商。下面关于徽商的叙述,不正确的是( )

A.徽商的兴起是明清时期商业蘩荣的反映

B.徽商的活动区域仅限于今天皖南徽州地区

C.徽商的兴起与“重农抑商”政策背道而驰

D.徽商的兴起有利于资本主义萌芽的发展

答案:B

解析:

分析:商帮的出现,说明了商业的繁荣,故A项正确,不符合题意;商帮指的是地域性商人群体,但并不是指他们的活动范围仅限于本地,故B项错误,符合题意;商帮的出现有利于维护商业的发展,故C项正确,不符合题意;商帮的出现有利于商品经济的发展,也就是有利于资本主义萌芽的发展,故D项正确,不符合题意。

点评:考查明清商帮

19.南宋思想家叶适曾指出:“四民(指士、农、工、商)交致其用,而后治化兴,抑末厚本,非正论也。”对此句话的正确理解是( )

①这种思想建立在南宋商品经济发展的基础上 ②叶适对重农抑商政策提出否定 ③这种思想反映了商人的利益和愿望

④叶适的思想对朝廷产生了巨大影响

A.①③ B.①②③ C.①③④ D.②③④

答案:B

解析:

分析:本题考查学生阅读史料分析问题的能力。从材料内容不难看出,作者的观点来源于对社会现实生活的思考,表达了某一社会阶层的发展愿望,同时也反映了在我国封建社会存在的压制商业发展的社会现象。①②③表述均正确,④在材料中没有体现。

点评:考查古代经济思想

20.明朝时期江浙地区市镇人雨后春笋,蓬勃兴起,这些市镇与明朝以前的城市相比,其主要特点有( )

①多为商业中心 ②个别市镇出现新的生产方式

③呈现专业化特色 ④兼有政治、商业中心的双重功能

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

答案:A

解析:

分析:明朝时期江浙地区市镇因工商业发达而兴起,故①正确;明朝时期在江南地区出现资本主义生产关系萌芽,故②正确;明朝时期江浙地区市镇以某种手工业发达而著称,如景德镇以陶瓷业为名,故③正确;明朝时期江浙地区出现工商业市镇,主要是经济功能,不具有政治功能,故④错误,选择A项符合题意。

点评:考查明清市镇的发展

二、综合题

21.阅读材料,回答问题。

材料一 长安市有九,各方;百六十六步,六市在道西,三市在道东,凡四里为一市。(王莽)遂于长安及五都……洛阳、邯郸、临淄、宛、成都市长皆为五均司市师(主管五均的官。除负责征收工商税外,还负责掌握市场物价。)

——《汉书 食货志》

材料二 宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命……中国首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市。……同样重要的是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会生产爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命却对西方社会生产了爆炸性的影响。

材料三 明朝末期,苏州“东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”。出现“大户张机为生”,以增殖财富;而工匠“趁织为活”,“得业则生,失业则死”的现象。

请回答:

(1)据材料一概述汉代商业发展的状况。

答案:商业活动有严格的区域限制(或政府设置市场开展商业活动);官府加强对商业活动的管理。

(2)据材料二并结合所学知识说明宋朝的“商业革命”有什么突出特点?

答案:城市布局打破坊市界限;城市的经济功能大大增强;出现了世界上最早的纸币“交子”;海外贸易发达。

(2)据材料三判定明朝末期传统的生产方式发生了怎样的新变化?从材料中可以看出新的生产方式有何特征?

答案:产生了资本主义萌芽。特征:发生在纺织行业,有拥有生产资料的机户和出卖劳动力的工匠,是为了增殖财富而从事生产的,工匠对机户依赖性强,工匠生活没有保障。

解析:

分析:(1)问可依据材料一信息归纳出政府严格限制商业,(2)问要依据材料二信息“以商业为中心的大城市”并结合宋朝商业繁荣的基本史实予以解答,(3)问可从雇佣关系这一基本特征判断出此生产方式为资本主义萌芽,并依据材料中“趁织为活”这一关键信息分析特征。

点评:考查汉、宋明商业的发展

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 海客乘天风,将船远行役。譬如云中鸟,一去无踪迹。

——(唐)李白《估客乐》

夜雨千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。如今不似时平日,犹自笙歌彻晓闻。

——(唐)王建《十五夜望月寄杜郎中时会琴客》

材料二 今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。

——(宋)陆游《杂赋》

尔来盗贼往往有,劫杀贾客沉其艘。

——(宋)王安石《商感》

(1)根据材料一,概括唐朝商业发展的基本情况。

答案:情况:唐朝时,商业贸易活跃,一些商人为追逐利润而远离家乡;海外贸易发达出现不受时限的夜市,酒店和娱乐业兴旺。

(2)根据材料二你能看出哪些历史信息?面对商品经济发展的新状况,宋政府依旧实行什么经济政策?

答案:信息:商业发展深入农村,出现草市;富商的人身和财产安全得不到保障。

政策:重农抑商。

解析:

分析:(1)从第一首诗第一句可以总结出商业发展活跃,海外贸易发达,第二句总结出商人为了追逐利润而离开家乡;第二首诗千灯,高楼红袖等景象,笙歌彻晓闻现象,这说明了夜市出现,娱乐业、酒店等行业发达。(2)第一小问,第一首诗提到了草市,说明商业发展深入到农村;第二首诗提及盗贼,说明商人安全得不到保障;第二小问考查基本知识,易知为重农抑商政策。

点评:考查唐宋时期商业发展与经济政策

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 《周礼·地官》曰:“大市,日昃而市,百族为主;朝市朝时而市,商贾为主;夕市夕时而市;贩夫贩妇为主。凡市入,则胥执鞭度守门,市之群吏,平肆、展成、莫贾,上旌于思次(屋楼)以令市。市师莅焉,而听大治大讼,胥师贾师莅于介次,而听小治小讼。”

材料二 《东京梦华录》卷三《州桥夜市》记载说:“自州桥南去……直至龙津桥须脑肉止,谓之杂嚼,直至三更。而一些酒楼瓦市,“不以风雨寒暑,白昼通夜”进行营业”。“杭城(临安)大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀,五更钟鸣,卖早市者又开店矣。”“最是大街一两处,面食店及市西坊面食店,通宵买卖,交晓不绝,缘金无不禁,公私营干,夜食于此故也。”

——《宋代商品经济发展特征及原因析论》

材料三 宋哲宗时的殿中侍御史孙升就说:“货殖百物,产于山泽田野,售之于城郭,而而流通之以钱。……城郭乡村之民交相生养,城郭财有余则百货有所售,乡村力有余则百货无所乏。……城郭之人,日夜经营不息,流通财货,以售百物,以养乡村。”

——(宋)李焘《续资治通鉴长编》卷394哲宗元祐二年正月辛巳

“俗重凶事,其奉浮图,会宾客,以尽力丰侈为孝,否则深自愧恨,为乡里羞……来者无限极,往往至数百千人。至有亲亡,秘不举哭,必破产办具而后敢发丧者。有力者乘其急时,贱买其田宅,而贫者立券举债,终身困不能偿。”

——《欧阳文忠公文集·卷35》

(1)据材料一指出其所反映的商业特点。

答案:特点:市场交易有固定的地点、时间;设有监督商贩货物等出入城门、解决贸易争端等专职官员。

(2)据材料一、二及所学,与以前相比,指出宋代的城市商业有何重大发展性变化。

答案:变化:宋代的“市”突破了原先空间(即坊市合一)和时间上的限制,出现夜市和早市;商业活动不再受到官吏的直接监管。

(3)结合所学概括材料三中北宋商品经济发展对社会的影响。

答案:影响:城市商业的繁荣就为农产品开辟了销售市场,促进了农业的商品化和农村商品经济的发展;容易形成奢侈之风加剧了社会的贫富分化(或促进了市民阶层的壮大)

解析:

分析:(1)根据材料一信息“大市,日昃而市”、“朝市朝时而市”、“夕市夕时而市”,可以得知此时的市有时间的限制,根据材料信息“胥执鞭度守门,市之群吏”, 可以得知此时的市有官吏进行管理;根据材料一信息“平肆、展成、莫贾,上旌于思次(屋楼)以令市”, 可以得知此时的市有地域的限制。(2)根据材料二信息“自州桥南去……直至龙津桥须脑肉止,谓之杂嚼,直至三更”、“五更钟鸣,卖早市者又开店矣”,可得知宋代的“市”突破了原先空间和时间上的限制,出现夜市和早市;结合所学,可得知宋代商业活动不再受到官吏的直接监管。(3)根据材料三信息“流通财货,以售百物”,可得知宋代商品经济发展的影响之一是经济上促进了农业的商品化,根据材料三信息“奉浮图,会宾客,以尽力丰侈为孝”, 可得知宋代商品经济发展的影响之二是思想观念上容易形成奢侈之风;结合所学,还可以从阶级关系的角度作答。

点评:考查中国古代城市商业的发展

24.材料一 1974年在福建泉州港外出水了一艘南宋海船,船中残余的香料就有2 000多公斤,其中有檀香,还有价格等同于黄金的龙涎香。

材料二 1987年在广东东南濒临南海的阳江海域发现了一艘中国古代沉船,被命名为“南海一号”。这是迄今为止在环中国近海区域发现的沉船中年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船。整船文物多达4~8万件,以瓷器为主,多为青釉瓷,许多瓷器带有明显的阿拉伯风格;一摞一摞的铁锅和一篓一篓的铁钉是另两宗大量出水货物;目前船中出水的铜钱有上万枚,年代最早的是汉代的“货泉”,年代最晚的是南宋高宗时期的“绍兴元宝”。

(1)材料一中出水的海船来自哪个地区?材料二中“南海一号”是什么时期的船只?请分别说出理由。

答案:泉州沉船来自今天的东南亚地区;因为东南亚地区盛产各种香料。“南海一号”是南宋时期的;因为出水的铜钱最晚是南宋高宗时期的。

(2)材料二沉船中有大量的瓷器和铁制品说明了什么问题?

答案:说明南宋的瓷器和铁器在海外有大量的需求(或南宋的制瓷业和冶铁业发达)。

(3)综合以上信息概括指出这一时期中国对外贸易的情况。

答案:宋代海外贸易繁荣(或中国出口的主要是瓷器、铁制品,进口的多是香料)。

解析:

分析:本题考查学生从材料中提取信息和归纳分析历史问题的能力。第(1)问,分别根据沉船运载的货物和出水的铜钱可判断出沉船的年代;第(2)问,可联系中国古代手工业的成就回答;第(3) 问,根据材料得出“宋代外贸繁荣”的结论。

点评:考查中国古代的对外贸易与手工业的发展

25.徽商是明清时期出现的地域性商人群体,反映出传统中国商人的历史命运。

阅读下列材料:

材料一 明朝成化、弘治年间,歙(徽州)人江才3岁丧父,家道中落,无以为生,13岁时不得不与其兄“屠酤里中”。后来兄弟二人……终因本小利薄,所获不足以奉亲。江才遂发愤远游,决心在商业上闯开一条致富之路。他奔走于青齐梁宋之间,贩运商品,牟取厚利,果然使资本越积越多。当他40岁时,居然成了腰缠万贯的大贾了。江才发迹后,荣归故里,广置田园,大兴宅第;其季子江珍还考中了进士,跻身于官僚之林。

——张海鹏、王廷元主编《徽商研究》

材料二 以徽商为代表的富商大贾……贿赂官府关卡,广结政界要人,宴请送礼,也包括主动被动地“捐帑”、“报效”。其费占其利润比例,有人估计约不低于40%。……他们或以捐纳的方式,谋一“功名”虚衔以求保护,更将希望寄托于子孙后裔“光宗耀祖”,投资科举,以摆脱“贱籍”。……徽商除了在其家乡广建县学私塾、宗庙祠堂、助学恤贫外,经商之地也“乐助公益”,尤以救灾恤贫、修桥铺路、助建书院寺庙等最为突出。

——王家范《中国历史通论》

请回答:

(1)材料一是明清徽商生活缩影的真实写照。据材料一,概括徽州商人江才发迹前后的经历。

答案:经历:小本经营,获利微薄;靠长途贩运贸易致富;息商回乡,购置田产;培养后代走科举入仕之路。

(2)据材料二,归纳徽商的利润消费去向,并分析其消费心理。

答案:去向:官场消费;科举消费;社会公益消费。心理:结纳官府,获取垄断利润;崇尚儒学,改变社会地位;提高声望,拓展销售市场。

(3)有学者认为,传统中国富商大贾不是促进社会变革的新的社会力量。请依据上述材料并结合所学知识说明学者的观点。

答案:说明:依附于封建政治势力,商业活动不能独立运作;受到重农抑商、崇儒重仕传统观念的束缚;致富后主要用于购地、消费,缺少资本积累。

解析:

分析:(1)本题考查学生分析材料归纳概括历史问题的能力。本题根据材料可知,江才发迹前后的经历可分为贫穷落魄、经商获利、回家置地、后代科举等四个过程,不要遗漏某一个阶段,注意根据材料组织答案归纳其经历即可。(2)根据“以徽商为代表的富商大贾……贿赂官府关卡,广结政界要人,宴请送礼,也包括主动被动地‘捐帑’、‘报效’。其费占其利润比例,有人估计约不低于40%。”可以得出用于官场消费;根据“他们或以捐纳的方式,谋一‘功名’虚衔以求保护,更将希望寄托于子孙后裔‘光宗耀祖’,投资科举,以摆脱‘贱籍’。”可以得出用于科举消费;根据“徽商除了在其家乡广建县学私塾、宗庙祠堂、助学恤贫外,经商之地也‘乐助公益’,尤以救灾恤贫、修桥铺路、助建书院寺庙等最为突出”,可以得出社会公益消费。其消费心理根据课本所学知识分析即可。(3)本问考查根据材料归纳结论的能力,本问主要从材料二得出结论。角度要从阻碍社会进步的因素去考虑。包括依附于封建政治势力,商业活动不能独立运作;受到重农抑商、崇儒重仕传统观念的束缚;致富后主要用于购地、消费,缺少资本积累。

点评:考查明清时期的商帮

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 16 页 (共 16 页) 版权所有@21世纪教育网

岳麓新课标高一历史必修二第一单元

第5课农耕时代的商业与城市同步练习题

一、选择

1.被后世商人尊为祖师的春秋战国时期的范蠡经商取得了巨大成功,但他仗义疏财,他赚了钱,就从事各种公益事业,成为几千年来我国商业的楷模。下列情景范蠡可能经历的是( )

A.官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高

B.凭借棉布生意一次赚了上万两白银

C.商品交换时使用纸币

D.重农抑商政策被废除

答案:A

解析:

分析:范蠡生活在春秋时期,春秋时期,官府控制商业的局面被打破,商人地位提高。纸币出现在宋朝,白银成为普遍流通的货币是在明朝,重农抑商政策没有被废除,BCD 项错误。

点评:考查春秋时期商业的发展

2.《吕氏春秋 上农》:“民舍本而事末则其产约(财产轻便),其产约则轻(容易)迁徙,轻迁徙,则国家有患,皆有远志,无有居心。……”这段话的核心思想是( )

A.民贵君轻 B.重农抑商 C.施行仁政 D.闭关锁国

答案:B

解析:

分析:题目中的“舍本而事末”指的是人民脱离农业而从事商业活动,最终导致的结果是“国家有患”,可以得知作者反对这种现象,因此可以判断是重农抑商思想。

点评:考查古代重农抑商的思想

3.对比下面两图可以看出,中国古代城市商业活动发生的重大变化是( )

唐代长安城 宋代东京城

A.商业活动受到严格的监管 B.草市的盛行和集镇的兴起

C.出现了按地域结成的商帮 D.空间和时间的限制被打破

答案:D

解析:

分析:仔细观察两幅图,可以看到北宋东京城与唐朝长安城最大的不同是打破了坊市界限,商业活动的时间和空间限制被打破,城市经济功能大大加强,呈现前所未有的繁荣。

点评:考查古代商业与城市的发展

4.汉高祖“乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之”,而宋代出现了富商大贾“榜下捉婿”的现象。造成这一变化的原因是( )

A.文人社会地位提高 B.商人可以参加科举考试

C.官僚机构日益扩大 D.重农抑商政策出现松动

答案:D

解析:

分析:材料表明汉高祖抑制商人和商业发展,宋代“榜下捉婿”现象则说明商人地位的提高。综合分析可知,重农抑商政策出现松动。

点评:考查商品经济的发展产生的影响

5.《史记·货殖列传》载:“农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝,虞不出则财匮少。”这反映了司马迁( )

A.主张农工商并重 B.主张“工商食官”

C.坚持“重本抑末” D.肯定“重义轻利”

答案:A

解析:

分析:材料中“农,工,商,虞”的信息体现司马迁注重农工商共同发展的理念,故A项正确;“工商食官”属于官营手工业特征,故B项错误;材料体现不出重农抑商的信息,故C项错误;“重义轻利”不符合材料主旨,故D项错误。

点评:考查古代经济思想

6.学者黄正建著有《唐代衣食住行研究》一书,下列表述出自该书的是( )

A.“棉布成为广大民众的主要布料”

B.“主食用谷物仍以粟、麦、稻为主”

C.“城市官民杂处、商民混居,违章建筑侵占街道的现象严重”

D.“在交通要冲,形成了一大批工商市镇”

答案:B

解析:

分析:棉布成为广大民众的主要布料是在明朝,故A项错误;主食以粟、麦、稻为主符合唐代的饮食事实,故B项正确;唐代实行严格的坊市制,商民不可能混居,建筑也不可能侵占街道,故C项错误;“在交通要冲,形成了一大批工商市镇”发生在明清时期,故D项错误。

点评:考查唐代商业的发展

7.唐朝前期长安城实行严格的坊市管理,可以作为其直接证据的是( )

A.“今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼”

B.“勒坊内开门,向街门户,悉令闭塞”

C.“夜市直至三更尽,才五更又复开张”

D.“坊巷桥门及隐蔽去处,俱是铺席买卖”

答案:B

解析:

分析:本题考查学生阅读分析能力。唐代长安城布局严整,坊有围墙、坊门夜间紧闭,故C项不正确。坊是指定的集中交易的的场所,同类商店集中在一起,故D项不正确。草市出现于宋代,故选B项。

点评:考查唐代商业的发展

8.白居易《卖炭翁》一诗,被史学大师陈寅恪赞誉为“诗史”。诗中叙述老翁“晓驾炭车碾冰辙”来到长安城,“牛困人饥日已高,市南门外泥中歇”。此处的“市”是指( )

A.没有行政管理的草市 B.严格管制的集中市场

C.沿街开铺的街市 D.地方自治的市镇

答案:B

解析:

分析:材料意在考查“市”的类型。草市出现在城外交通便利,人流量大的地方,与题中“长安城”不符合,故A项错误;唐代对市的设立和管理严格,集中设市管理,故B项正确;唐代实行坊市分离,沿街开铺的街市还未出现,故C项错误;城外的草市规模不断壮大,形成地方市镇,与题中“长安城”不符合,故D项错误。

点评:考查唐代商业的发展

9.有学者提出:大体而言,自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”。其“微澜”主要表现为( )

A.手工工场兴起 B.城市商业经济繁荣

C.地域性的商人集团形成 D.货币经济占据主要地位

答案:B

解析:

分析:宋元时期商品经济得到比较快的发展,北宋东京城和元大都的繁荣即是最典型的例子。但从整体而言,当时仍然是自然经济为主,大多数农村地区达不到大城市的发展程度,故称“微澜”。

点评:考查宋代商业的发展

10.宋代“民聚不成县而有税者,则为镇”。据宋史专家周宝珠研究,熙宁十年(1077年)县以下税收单位有1013个,元丰末(1085年)有正式市镇1871个。这表明宋代( )

A.城市化不断发 B.行政区划不断调整

C.农村草市发展迅速 D.财政收入大量增加

答案:C

解析:

分析:由题干“民聚不成县而有税者,则为镇”的信息可知镇指的是在农村形成的小商业都市,由农村草市发展而来,再结合宋代市镇数量的迅速增加的信息可知,宋代农村草市发展迅速,故A.B.D项错误,C项正确。

点评:考查宋代商业的发展

11.“杭州(南宋都城临安)大街,买卖昼夜不绝,夜交三四,鼓游人始稀,五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣。”这不能说明( )

A.临安城市商业发达 B.临安夜市、早市相连

C.政府加强管理商业 D.商业活动无时间限制

答案:C

解析:

分析:从“买卖昼夜不绝”可以看出临安城市商业发达,故A项正确,不符合题意;从“夜交三四,鼓游人始稀,五鼓钟鸣,卖早市者又开店”反映夜市、早市相连,故B项正确,不符合题意;材料中无法看出政府的作用,故C项错误,符合题意;从“买卖昼夜不绝”可以看出商业活动无时间限制,故D项正确,不符合题意。

点评:考查宋代商业的发展

12.在宋代,“发展众多,是人们日常生活不可缺少的交换市场,是沟通城乡的桥梁”。以上材料反映的经济现象是( )

A.草市 B.夜市 C.晓市 D.街市

答案:A

解析:

分析:提取“宋代”、“交换市场”、“沟通城乡的桥梁”,根据所学可知答案为宋代的乡村集市——草市,故A项正确;夜市为夜间的集市,一般设在城市,故B项错误;晓市为早间的集市,未能体现城乡之间的沟通,故C项错误;街市指沿街设立的市场,也未能体现城乡之间的沟通,故D项错误。

点评:考查宋代商业的发展

13.唐朝最高年铸币量为唐玄宗时期的32万7千贯。宋朝最高年铸币量是唐玄宗时期的20倍。这说明( )

A.宋代商业发展高于唐代 B.唐代商业发展十分落后

C.宋代冶炼水平大大提高 D.宋代完全放弃重农抑商

答案:A

解析:

分析:宋代的最高年铸币量是唐朝的20倍,反映了宋代商业的发展高于唐朝,故A项正确;材料不能说明唐代的商业落后,故B项错误;铸币量的多少主要反映市场的需求量大小,与冶炼水平无关,故C项错误;宋代放松对商业的控制而不是放弃,故D项错误。

点评:考查宋代商业发展

14.宋代在户籍管理上明确设立“坊郭户”(城市居民)和“乡村户”户籍,这种户籍划分主要反映了( )

A.城市经济不断发展 B.市民政治地位提高

C.商业地域限制打破 D.官府限制商业发展

答案:A

解析:

分析:宋代户籍上明确区分城市居民和乡村户,主要反映了城市的扩大、商品经济的发展,故A项正确;市民政治地位长期处于边缘地位,户籍上的区分主要是为了方便管理,故B项错误;商业地域限制在统一的中国几乎不存在,故C项错误;宋代政府放松了对商业的限制,故D项错误。

点评:考查宋代城市经济的发展

15.《覆园丛话·产业》中记载:明清时候,“凡置产业,自当以田地为主,市廛次之,典与铺又次之”。造成这种现象的根本原因是( )

A.商品经济繁荣 B.重农抑商的经济政策

C.闭关锁国政策 D.资本主义萌芽的产生

答案:B

解析:

分析:明清时期,人们置办产业,首先是土地,然后才是其他。造成这种情况的根源在于长期以来重农抑商政策的影响。投资土地回报大且无风险,资金流向农村的结果是阻碍了资本主义萌芽的发展。

点评:考查古代经济政策

16.儒家主张“学而优则仕”,晋商家族则有“学而优则贾”的传统,这说明( )

A.商品经济发展冲击传统观念 B.晋商经营理念先进

C.资本主义萌芽产生并缓慢发展 D.科举制度已经衰落

答案:A

解析:

分析:从学而优则仕,到学而优则贾转变的原因,联系阶段特征,可知是由于商品经济的发展,故A项正确;学而优则贾不属于经营理念,故B项错误;人们观念的变迁,不能说明资本主义萌芽的发展情况,故C项错误;商业家族的选择,不能说明科举在整个社会的演变趋势,故D项错误。

点评:考查商品经济的发展带来的影响

17.《严州图经》是一部记载南宋时期严州(位于浙江)情况的史志。下列各项在该图经中可能出现的有( )

①学校科举 ②坊市 ③所辖各县境图 ④“机户”与“机工”

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

答案:C

解析:

分析:由题干《严州图经》是南宋时期作品这一信息可以判断,应在选项找出哪些不是在南宋时期发生的,科举制度起于隋朝至清结束,南宋时期科举制度进一步发展,故①正确;南宋时期城市中的市和坊分离并进一步发展,故②正确;题干中提到《严州图经》是一部介绍严州情况的史志,就应当对严州所辖各县有所记载,故③正确;“机户”与“机工”是明朝中后期资本主义萌芽的产生而出现的雇佣关系,故④错误,选择C项符合题意。

点评:考查宋代商业发展的情况

18.明清时期出现了一些地域性的商人群体,叫做“商帮”,其中,人数最多、实力最强的是徽商和晋商。下面关于徽商的叙述,不正确的是( )

A.徽商的兴起是明清时期商业蘩荣的反映

B.徽商的活动区域仅限于今天皖南徽州地区

C.徽商的兴起与“重农抑商”政策背道而驰

D.徽商的兴起有利于资本主义萌芽的发展

答案:B

解析:

分析:商帮的出现,说明了商业的繁荣,故A项正确,不符合题意;商帮指的是地域性商人群体,但并不是指他们的活动范围仅限于本地,故B项错误,符合题意;商帮的出现有利于维护商业的发展,故C项正确,不符合题意;商帮的出现有利于商品经济的发展,也就是有利于资本主义萌芽的发展,故D项正确,不符合题意。

点评:考查明清商帮

19.南宋思想家叶适曾指出:“四民(指士、农、工、商)交致其用,而后治化兴,抑末厚本,非正论也。”对此句话的正确理解是( )

①这种思想建立在南宋商品经济发展的基础上 ②叶适对重农抑商政策提出否定 ③这种思想反映了商人的利益和愿望

④叶适的思想对朝廷产生了巨大影响

A.①③ B.①②③ C.①③④ D.②③④

答案:B

解析:

分析:本题考查学生阅读史料分析问题的能力。从材料内容不难看出,作者的观点来源于对社会现实生活的思考,表达了某一社会阶层的发展愿望,同时也反映了在我国封建社会存在的压制商业发展的社会现象。①②③表述均正确,④在材料中没有体现。

点评:考查古代经济思想

20.明朝时期江浙地区市镇人雨后春笋,蓬勃兴起,这些市镇与明朝以前的城市相比,其主要特点有( )

①多为商业中心 ②个别市镇出现新的生产方式

③呈现专业化特色 ④兼有政治、商业中心的双重功能

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

答案:A

解析:

分析:明朝时期江浙地区市镇因工商业发达而兴起,故①正确;明朝时期在江南地区出现资本主义生产关系萌芽,故②正确;明朝时期江浙地区市镇以某种手工业发达而著称,如景德镇以陶瓷业为名,故③正确;明朝时期江浙地区出现工商业市镇,主要是经济功能,不具有政治功能,故④错误,选择A项符合题意。

点评:考查明清市镇的发展

二、综合题

21.阅读材料,回答问题。

材料一 长安市有九,各方;百六十六步,六市在道西,三市在道东,凡四里为一市。(王莽)遂于长安及五都……洛阳、邯郸、临淄、宛、成都市长皆为五均司市师(主管五均的官。除负责征收工商税外,还负责掌握市场物价。)

——《汉书 食货志》

材料二 宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命……中国首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市。……同样重要的是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会生产爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命却对西方社会生产了爆炸性的影响。

材料三 明朝末期,苏州“东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”。出现“大户张机为生”,以增殖财富;而工匠“趁织为活”,“得业则生,失业则死”的现象。

请回答:

(1)据材料一概述汉代商业发展的状况。

答案:商业活动有严格的区域限制(或政府设置市场开展商业活动);官府加强对商业活动的管理。

(2)据材料二并结合所学知识说明宋朝的“商业革命”有什么突出特点?

答案:城市布局打破坊市界限;城市的经济功能大大增强;出现了世界上最早的纸币“交子”;海外贸易发达。

(2)据材料三判定明朝末期传统的生产方式发生了怎样的新变化?从材料中可以看出新的生产方式有何特征?

答案:产生了资本主义萌芽。特征:发生在纺织行业,有拥有生产资料的机户和出卖劳动力的工匠,是为了增殖财富而从事生产的,工匠对机户依赖性强,工匠生活没有保障。

解析:

分析:(1)问可依据材料一信息归纳出政府严格限制商业,(2)问要依据材料二信息“以商业为中心的大城市”并结合宋朝商业繁荣的基本史实予以解答,(3)问可从雇佣关系这一基本特征判断出此生产方式为资本主义萌芽,并依据材料中“趁织为活”这一关键信息分析特征。

点评:考查汉、宋明商业的发展

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 海客乘天风,将船远行役。譬如云中鸟,一去无踪迹。

——(唐)李白《估客乐》

夜雨千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。如今不似时平日,犹自笙歌彻晓闻。

——(唐)王建《十五夜望月寄杜郎中时会琴客》

材料二 今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。

——(宋)陆游《杂赋》

尔来盗贼往往有,劫杀贾客沉其艘。

——(宋)王安石《商感》

(1)根据材料一,概括唐朝商业发展的基本情况。

答案:情况:唐朝时,商业贸易活跃,一些商人为追逐利润而远离家乡;海外贸易发达出现不受时限的夜市,酒店和娱乐业兴旺。

(2)根据材料二你能看出哪些历史信息?面对商品经济发展的新状况,宋政府依旧实行什么经济政策?

答案:信息:商业发展深入农村,出现草市;富商的人身和财产安全得不到保障。

政策:重农抑商。

解析:

分析:(1)从第一首诗第一句可以总结出商业发展活跃,海外贸易发达,第二句总结出商人为了追逐利润而离开家乡;第二首诗千灯,高楼红袖等景象,笙歌彻晓闻现象,这说明了夜市出现,娱乐业、酒店等行业发达。(2)第一小问,第一首诗提到了草市,说明商业发展深入到农村;第二首诗提及盗贼,说明商人安全得不到保障;第二小问考查基本知识,易知为重农抑商政策。

点评:考查唐宋时期商业发展与经济政策

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 《周礼·地官》曰:“大市,日昃而市,百族为主;朝市朝时而市,商贾为主;夕市夕时而市;贩夫贩妇为主。凡市入,则胥执鞭度守门,市之群吏,平肆、展成、莫贾,上旌于思次(屋楼)以令市。市师莅焉,而听大治大讼,胥师贾师莅于介次,而听小治小讼。”

材料二 《东京梦华录》卷三《州桥夜市》记载说:“自州桥南去……直至龙津桥须脑肉止,谓之杂嚼,直至三更。而一些酒楼瓦市,“不以风雨寒暑,白昼通夜”进行营业”。“杭城(临安)大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀,五更钟鸣,卖早市者又开店矣。”“最是大街一两处,面食店及市西坊面食店,通宵买卖,交晓不绝,缘金无不禁,公私营干,夜食于此故也。”

——《宋代商品经济发展特征及原因析论》

材料三 宋哲宗时的殿中侍御史孙升就说:“货殖百物,产于山泽田野,售之于城郭,而而流通之以钱。……城郭乡村之民交相生养,城郭财有余则百货有所售,乡村力有余则百货无所乏。……城郭之人,日夜经营不息,流通财货,以售百物,以养乡村。”

——(宋)李焘《续资治通鉴长编》卷394哲宗元祐二年正月辛巳

“俗重凶事,其奉浮图,会宾客,以尽力丰侈为孝,否则深自愧恨,为乡里羞……来者无限极,往往至数百千人。至有亲亡,秘不举哭,必破产办具而后敢发丧者。有力者乘其急时,贱买其田宅,而贫者立券举债,终身困不能偿。”

——《欧阳文忠公文集·卷35》

(1)据材料一指出其所反映的商业特点。

答案:特点:市场交易有固定的地点、时间;设有监督商贩货物等出入城门、解决贸易争端等专职官员。

(2)据材料一、二及所学,与以前相比,指出宋代的城市商业有何重大发展性变化。

答案:变化:宋代的“市”突破了原先空间(即坊市合一)和时间上的限制,出现夜市和早市;商业活动不再受到官吏的直接监管。

(3)结合所学概括材料三中北宋商品经济发展对社会的影响。

答案:影响:城市商业的繁荣就为农产品开辟了销售市场,促进了农业的商品化和农村商品经济的发展;容易形成奢侈之风加剧了社会的贫富分化(或促进了市民阶层的壮大)

解析:

分析:(1)根据材料一信息“大市,日昃而市”、“朝市朝时而市”、“夕市夕时而市”,可以得知此时的市有时间的限制,根据材料信息“胥执鞭度守门,市之群吏”, 可以得知此时的市有官吏进行管理;根据材料一信息“平肆、展成、莫贾,上旌于思次(屋楼)以令市”, 可以得知此时的市有地域的限制。(2)根据材料二信息“自州桥南去……直至龙津桥须脑肉止,谓之杂嚼,直至三更”、“五更钟鸣,卖早市者又开店矣”,可得知宋代的“市”突破了原先空间和时间上的限制,出现夜市和早市;结合所学,可得知宋代商业活动不再受到官吏的直接监管。(3)根据材料三信息“流通财货,以售百物”,可得知宋代商品经济发展的影响之一是经济上促进了农业的商品化,根据材料三信息“奉浮图,会宾客,以尽力丰侈为孝”, 可得知宋代商品经济发展的影响之二是思想观念上容易形成奢侈之风;结合所学,还可以从阶级关系的角度作答。

点评:考查中国古代城市商业的发展

24.材料一 1974年在福建泉州港外出水了一艘南宋海船,船中残余的香料就有2 000多公斤,其中有檀香,还有价格等同于黄金的龙涎香。

材料二 1987年在广东东南濒临南海的阳江海域发现了一艘中国古代沉船,被命名为“南海一号”。这是迄今为止在环中国近海区域发现的沉船中年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船。整船文物多达4~8万件,以瓷器为主,多为青釉瓷,许多瓷器带有明显的阿拉伯风格;一摞一摞的铁锅和一篓一篓的铁钉是另两宗大量出水货物;目前船中出水的铜钱有上万枚,年代最早的是汉代的“货泉”,年代最晚的是南宋高宗时期的“绍兴元宝”。

(1)材料一中出水的海船来自哪个地区?材料二中“南海一号”是什么时期的船只?请分别说出理由。

答案:泉州沉船来自今天的东南亚地区;因为东南亚地区盛产各种香料。“南海一号”是南宋时期的;因为出水的铜钱最晚是南宋高宗时期的。

(2)材料二沉船中有大量的瓷器和铁制品说明了什么问题?

答案:说明南宋的瓷器和铁器在海外有大量的需求(或南宋的制瓷业和冶铁业发达)。

(3)综合以上信息概括指出这一时期中国对外贸易的情况。

答案:宋代海外贸易繁荣(或中国出口的主要是瓷器、铁制品,进口的多是香料)。

解析:

分析:本题考查学生从材料中提取信息和归纳分析历史问题的能力。第(1)问,分别根据沉船运载的货物和出水的铜钱可判断出沉船的年代;第(2)问,可联系中国古代手工业的成就回答;第(3) 问,根据材料得出“宋代外贸繁荣”的结论。

点评:考查中国古代的对外贸易与手工业的发展

25.徽商是明清时期出现的地域性商人群体,反映出传统中国商人的历史命运。

阅读下列材料:

材料一 明朝成化、弘治年间,歙(徽州)人江才3岁丧父,家道中落,无以为生,13岁时不得不与其兄“屠酤里中”。后来兄弟二人……终因本小利薄,所获不足以奉亲。江才遂发愤远游,决心在商业上闯开一条致富之路。他奔走于青齐梁宋之间,贩运商品,牟取厚利,果然使资本越积越多。当他40岁时,居然成了腰缠万贯的大贾了。江才发迹后,荣归故里,广置田园,大兴宅第;其季子江珍还考中了进士,跻身于官僚之林。

——张海鹏、王廷元主编《徽商研究》

材料二 以徽商为代表的富商大贾……贿赂官府关卡,广结政界要人,宴请送礼,也包括主动被动地“捐帑”、“报效”。其费占其利润比例,有人估计约不低于40%。……他们或以捐纳的方式,谋一“功名”虚衔以求保护,更将希望寄托于子孙后裔“光宗耀祖”,投资科举,以摆脱“贱籍”。……徽商除了在其家乡广建县学私塾、宗庙祠堂、助学恤贫外,经商之地也“乐助公益”,尤以救灾恤贫、修桥铺路、助建书院寺庙等最为突出。

——王家范《中国历史通论》

请回答:

(1)材料一是明清徽商生活缩影的真实写照。据材料一,概括徽州商人江才发迹前后的经历。

答案:经历:小本经营,获利微薄;靠长途贩运贸易致富;息商回乡,购置田产;培养后代走科举入仕之路。

(2)据材料二,归纳徽商的利润消费去向,并分析其消费心理。

答案:去向:官场消费;科举消费;社会公益消费。心理:结纳官府,获取垄断利润;崇尚儒学,改变社会地位;提高声望,拓展销售市场。

(3)有学者认为,传统中国富商大贾不是促进社会变革的新的社会力量。请依据上述材料并结合所学知识说明学者的观点。

答案:说明:依附于封建政治势力,商业活动不能独立运作;受到重农抑商、崇儒重仕传统观念的束缚;致富后主要用于购地、消费,缺少资本积累。

解析:

分析:(1)本题考查学生分析材料归纳概括历史问题的能力。本题根据材料可知,江才发迹前后的经历可分为贫穷落魄、经商获利、回家置地、后代科举等四个过程,不要遗漏某一个阶段,注意根据材料组织答案归纳其经历即可。(2)根据“以徽商为代表的富商大贾……贿赂官府关卡,广结政界要人,宴请送礼,也包括主动被动地‘捐帑’、‘报效’。其费占其利润比例,有人估计约不低于40%。”可以得出用于官场消费;根据“他们或以捐纳的方式,谋一‘功名’虚衔以求保护,更将希望寄托于子孙后裔‘光宗耀祖’,投资科举,以摆脱‘贱籍’。”可以得出用于科举消费;根据“徽商除了在其家乡广建县学私塾、宗庙祠堂、助学恤贫外,经商之地也‘乐助公益’,尤以救灾恤贫、修桥铺路、助建书院寺庙等最为突出”,可以得出社会公益消费。其消费心理根据课本所学知识分析即可。(3)本问考查根据材料归纳结论的能力,本问主要从材料二得出结论。角度要从阻碍社会进步的因素去考虑。包括依附于封建政治势力,商业活动不能独立运作;受到重农抑商、崇儒重仕传统观念的束缚;致富后主要用于购地、消费,缺少资本积累。

点评:考查明清时期的商帮

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 16 页 (共 16 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势