岳麓版历史高一必修二第四单元第21课经济腾飞与生活巨变课时跟踪训练

文档属性

| 名称 | 岳麓版历史高一必修二第四单元第21课经济腾飞与生活巨变课时跟踪训练 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-12 11:37:23 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

岳麓版历史高一必修二第四单元

第21课经济腾飞与生活巨变同步练习

一、选择题

1.新中国成立后,特别是改革开放以来,人民的物质文化生活水平有了很大的提高,原因是( )

①新中国成立,人民当家做主 ②改革开放以来,党和政府把实现小康社会作为经济建设的奋斗目标 ③GDP迅速增长 ④休闲成为人们日常生活的一部分

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

答案:A

解析: 通过分析可知,①②③属于原因,④是人民生活水平提高的表现,而不是原因。

点评:本题考查中国人民的物质文化生活水平提高的原因,注意物质文化生活水平提高与经济发展紧密相连。

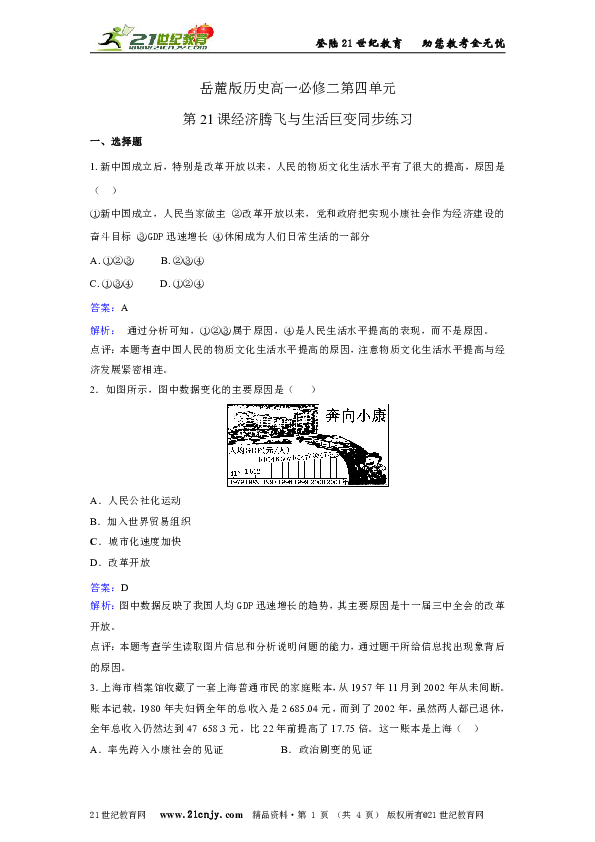

2.如图所示,图中数据变化的主要原因是( )

A.人民公社化运动

B.加入世界贸易组织

C.城市化速度加快

D.改革开放

答案:D

解析:图中数据反映了我国人均GDP迅速增长的趋势,其主要原因是十一届三中全会的改革开放。

点评:本题考查学生读取图片信息和分析说明问题的能力,通过题干所给信息找出现象背后的原因。

3.上海市档案馆收藏了一套上海普通市民的家庭账本,从1957年11月到2002年从未间断。账本记载,1980年夫妇俩全年的总收入是2 685.04元,而到了2002年,虽然两人都已退休,全年总收入仍然达到47 658.3元,比22年前提高了17.75倍。这一账本是上海( )

A.率先跨入小康社会的见证 B.政治剧变的见证

C.社会生活变迁的见证 D.逐步走向市场经济的见证

答案:C

解析:家庭收入的增加,说明了居民生活水平的不断提高,从侧面说明了经济的发展。

点评:主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。本题需要抓住关键词,联系所学知识即可得出答案。

4.改革开放加速了中国的城市化进程。1978年我国的城市数量为193个,1997年为668个,其中以中小城市的增长最为迅速。这主要是由于( )

A.经济特区的设立 B.乡镇企业的崛起与发展

C.沿海港口城市的开放 D.城市经济体制的改革

答案:B

解析:经济特区只是四个城市;沿海港口城市的开放只是促进原有城市的发展,并没有形成新城市;城市经济体制改革是城市内部生产关系的调整与城市数量的增长无关。城市数量增长快应是乡镇企业发展的结果,故B项正确。

点评:考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。本题只要联系所学知识即可得出答案。

5.下列属于我国城镇化途径的是( )

①乡镇企业的发展 ②农民进城务工经商 ③大中城市数量不断增多 ④城市出现区域化倾向

A.②③④ B.①②

C.①②③ D.①②③④

答案:C

解析: 大中城市数量不断增多和城市出现区域化倾向是城市化发展的表现,而不是城镇化的途径。

点评:主要考查学生正确运用所学知识解决问题的能力。本题只要联系所学知识即可得出答案。

6.对城市化进程起重要推动作用的是 ( )

A.小城镇的迅速崛起

B.农村劳动力的转移

C.城市区域化的出现

D.建立节约资源型、生态型城市

答案:B

解析:该题需要对城市化进程的道路有一个准确的 把握。B项农村劳动力的转移推动了城镇的迅速发展,C、D两项属于城市化进程的发展方向。

点评:本题主要考查学生正确运用所学知识解决问题的能力。本题只要联系所学知识即可得出答案。

7.目前已具规模的城市群有以沪宁杭为中心的长江三角洲城市群,以广州、深圳、珠海为中心的珠江三角洲城市群等。这表明我国( )

A.出现了城市区域化的倾向

B.小城镇迅速崛起

C.大中小城市和小城镇协调发展

D.城市化进程出现曲折

答案:A

解析:本题考查提取信息并分析理解问题的能力。题干中的城市群说明我国城市化进程中出现城市区域化倾向,城市群是城市发展进程中城市区域化倾向的集中体现。A项符合题意。

点评:试题主要考查了学生获取、解读信息和描述、阐释历史事物的能力。

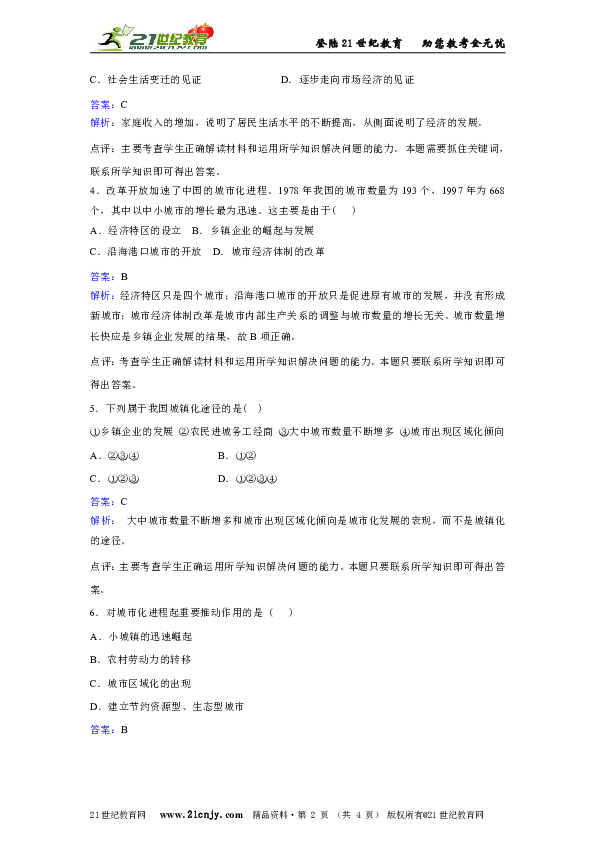

8.右图EF段的城市化进程明显加速的原因是( )

A.社会主义工业化初步实现

B.社会主义市场经济体制的建立

C.社会主义民主法制建设步入正轨

D.改革开放政策的强力推动

答案:D

解析:我国城市化进程的加快主要是在20世纪70年代后期,可知是改革开放促进国民经济快速增长和社会全面进步的影响。

点评:试题主要考查了学生获取、解读信息和描述、阐释历史事物的能力。

9.不少学者认为,在高科技时代的今天,教育是推动社会经济文化发展的核心动力,将深刻改变一个民族的历史与命运。为了能更好地实现教育的公平性,让边远地区的孩子选择想要学的课程,得到全球最好的教师,我们可能选择的最佳现代技术手段是( )

A.有线电视 B.无线广播

C.卫星电视 D.互联网

答案:D

解析:互联网可以高度互动,双向传受,信息传播量大,费用低廉。

点评:主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,只要抓住关键词,即可解答。

10.肖恩·马洛尼说:“互联网是魔幻的第七大洲,在这里,每个人只需敲几个键盘就可以了解到世界上 的所有知识。”他这样评价互联网的主要理由是( )

A.互联网具有迅速传播信息的功能

B.互联网具有很强的表现力和感染力

C.互联网比其他媒介更加快捷与方便,信息量更大

D.互联网的技术含量高

答案:C

解析:本题考查学生阅读材料、分析理解问题的能力。材料“敲几个键盘就可以了解到世界上的所有知识”,反映了互联网信息传播快捷、信息量大的特点。

点评:主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,只要抓住关键词,即可解答。

11.互联网改变了人们的生活方式和交往习惯,它有利也有弊。某校研究性学习小组,欲从各个方面调查互联网对中学生的影响。他们所拟定的调查报告的题目最贴切的是( )

A.互联网给人类带来巨大挑战

B.中学生上网利弊谈

C.互联网促进教育发展

D.互联网为人类提供了发展条件和机遇

答案:B

解析:根据材料中“有利也有弊”“从各个方面调查互联网对中学生的影响”,可判断出B项符合题意。

点评:主要考查学生获取、解读材料的能力。只要抓住关键词,理解题干所给材料即可得出答案。

12.某校研究性学习小组,欲调查互联网对社会和中学生的影响。他们所拟定的调查报告的题目最贴切的是( )

A.互联网给人类带来巨大挑战

B.中学生上网利弊谈

C.互联网促进教育发展

D.互联网为人类提供了发展和机遇

答案:B

解析:互联网改变了人们的生活方式和交往习惯,它有利也有弊。由此可知报告的主题应该是“中学生上网利弊谈”。

点评:主要考查学生获取、解读材料的能力。只要抓住关键词,理解题干所给材料即可得出答案。

13.2007年世界十大流行语中排在第10位的是“Chinese”,这个词汇的出现,在很大程度上反映了中国的崛起,以下说法不正确的是 ( )

A.中国正在发生着巨大的变化

B.中国正在崛起

C.中国日益受到国际社会的关注

D.汉语逐渐成为世界统一语言

答案:D

解析:本题强调的是中国在世界影响力的增大,D项不符合实际情况。

点评:本题旨在考查学生分析问题的能力,要求能够透过现象看到本质。

14.下表所列的文化现象中,最具有新中国成立初期特征的是( )

组号 流行服饰 流行语 阅读 文娱形式

A 列宁装 最可爱的人 苏联小说 扭秧歌

B 唐装 时间就是金钱 古典文学 看电视剧

C 军装 破四旧 毛泽东选集 学唱样板戏

D 中山装 下海 时尚杂志 跳交谊舞

答案:A

解析:本题考查的是对新中国成立以来社会生活习俗演变过程的理解。根据题干提供的信息和所学史实分析,A项反映的是新中国成立后五六十年代的生活场景;C项是“文化大革命”时期;B项和D项反映的是20世纪80年代以来的生活场景。所以本题应选A项。

点评:本题考查学生读取图表信息和分析说明问题的能力,通过题干所给信息即可得出答案。

15.近年来社会的流行语言发生了很大变化,出现了如3G、iPhone、电子书等新词汇,根本原因是( )

A.高科技产品的问世

B.大量新事物涌现

C.改革开放使社会经济发生巨大变化

D.人们追求时尚

答案:C

解析:大量新词汇的出现源于社会经济的发展。

点评:本题考查学生分析说明问题的能力,通过题干所给信息联系所学知识即可得出答案。

16.下列事物和现象中表明当时中国尚未进入改革时期的是( )

A.旅游热、移动电话、豪华住宅区

B.银行卡、私人轿车、家电普及

C.粮票、上山下乡、样板戏

D.菜篮子工程、安居工程、装修热

答案:C

解析:旅游热、银行卡、装修热等均出现在改革开放以后。

点评:该题考查学生分析说明问题的能力, 根据每个时期的时代特征即可解答。

17.新中国成立后,汉语从文风到词汇经历一次大换血。下列流行语体现20世纪90年代时代特征的是( )

A.“合作社”“大锅饭”“大跃进”

B.“市场体制”“因特网”“绿色食品”

C.“个体户”“万元户”“一国两制”

D.“入世”“和谐社会”“拆迁”

答案:B

解析:本题考查学生分析理解问题的能力。A项的词汇大多出现于20世纪50~70年代;C项出现在20世纪80年代;D项出现在21世纪之初;20世纪90年代中国建立了社会主义市场经济体制,随着科技发展,进入知识经济时代,因特网开始在中国迅速发展,绿色食品被人们所接受,故B项符合题意。

点评:一个时代的明显的特征,能够通过一些流行的词汇反映出来,根据所学知识,联系时代背景即可解答。

18.现在社会上“帅呆了,酷毙了”“粉丝”“菜鸟”“骨灰级”等成为年轻人的时尚语言,产生这种现象的根本原因是( )

A.人们价值观念的变化

B.人们生活水平的提高

C.改革开放带来的变化

D.市场意识带来的影响

答案:C

解析:新词汇的产生是由于社会上新事物新现象的出现,而新事物新现象出现的根本原因是改革开放,故C项正确。

点评:“根本原因”应该从根源上来考虑,时尚语言的出现,反映了社会环境的宽松自由。

19.观察下图,图片内容反映出当时我国( )

A.物资供应较为紧张B.与苏联的关系更为密切

C.女性缺乏审美情趣D.社会生活带有政治色彩

答案:D

解析:从图片可以看到“革命友谊”四个字,明显带有政治色彩,手中拿着红宝书,也说明我国当时社会生活具有政治色彩。

点评:本题考查学生读取图片信息和分析说明问题的能力,通过题干所给信息即可得出答案。

20.美国经济学家弗理德曼访问中国后写道:“1988年,街道上的色彩与服装明显多元化,与此伴随的,则是经济增长与发展的明显迹象。农业改革效果十分明显……私营企业有所发展……得到允许的、有限的经济自由已经在改变中国的面貌。”说明当时的中国( )

A.私有经济主体地位上升B.农民获得了土地所有权

C.市场经济体制逐步确立D.改革开放改变着社会面貌

答案:D

解析:从题干中1988年这一时间信息及作者列举的中国社会多方面的变革,可以判断出改革开放改变着中国的社会面貌。

点评:主要考查学生获取、解读材料的能力。只要抓住关键词,理解题干所给材料即可得出答案。

二、材料分析题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 各时代的流行语:

①“志愿军”“尼龙”“大鸣大放”“大跃进”“大炼钢铁”

②“上山下乡”“串连”“知青”“右派”“样板戏”

③“平反摘帽”“改革开放”“经济特区”“合资”“四化”

④“下海” “打工”“公关”“白领”“克隆”“知识经济”

⑤“入世”“WTO”“反恐”“黑客”“灌水”“斑竹”“伊妹儿”

材料三

(1)根据材料一说明,人们的社会生活发生了哪些变化?发生这些变化的原因有哪些?

答案:变化:城市化迅速发展;互联网普及;衣食住行日益时尚便捷。

原因:经济体制改革后,我国生产力水平提高,人民生活水平的提高;实行开放政策,西方生活方式和观念的传入;科学技术发展等。

(2)判断材料二的流行语各流行于什么年代。

答案:①是20世纪五六十年代;②是20世纪六七十年代;③是20世纪七八十年代;④是20世纪90年代;⑤21世纪初。

(3)材料三反映了城市化进程的什么问题?请给出你的解决办法。

答案:问题:环境质量下降;交通拥挤,居住条件差;就业困难,失业人数增多。解决办法:建立卫星城,开发新区;改善城市交通和居住条件;保护和治理城市环境;建立健全社会保障机制等。

解析:(1)中充分结合材料信息,然后概括归纳,原因应该与时代背景相联系进行解答;(2)把关键词与所学知识相结合来解答;(3)观察图片,准确获取信息,根据图片中反映的问题,再提出解决的方法。

点评:本题主要考查了改革开放以来我国社会生活的变迁。要求学生能够概括归纳材料信息,考查学生根据材料信息,解决问题的能力。

22.“城市,让生活更美好。”城市的发展也反映了社会文明的进步。阅读下列材料:

作为上海改革开放龙头的浦东新区,更是在不到10年的时间里平地崛起,成为上海最现代化的一个城区。1990—2000年,浦东新区累计完成城市基础设施建设投资829亿元,建成了以交通、通信、能源为主体的第一轮十大基础设施工程,基本建成了浦东国际机场、浦东信息港枢纽、地铁二号线、外高桥发电厂二期、东海天然气为代表的第二轮十大基础设施骨干工程,初步构筑起浦东现代化交通、通信和道路网络框架。新区集中城市化面积已扩大到100平方千米,沿江中心城区矗立起现代化楼宇的宏伟景观。人均公共绿地面积10.66平方米,城市化地区绿化覆盖率达到35%。陆家嘴中心绿地、世纪公园成为中心城区的“绿肺”。这些项目的建成,不仅拓展了浦东城区功能的内涵,而且构筑了浦东进入新世纪成为现代化城区的基础设施框架。1990年浦东新区经济增加值仅为60.24亿元,2000年已猛增至920.52亿元,按可比价格计算,增长5.3倍,平均每年增长20.3%,比同期全市经济增长率高8个百分点。

——摘编自苏智良《上海:近代新文明的形态》

请回答:

(1)据材料概括浦东新区城市生活的新变化,并结合所学知识分析其原因。

答案:新变化:现代化交通、通信和道路网络框架的初步建成;现代化城区基础设施的构建;经济快速增长。原因:党中央、国务院开放浦东的政策优势;浦东所处的地理区位优势、人才优势等。

(2)面对当今城市化的高速发展,有人赞同,也有人表示反对,请谈谈你的看法,并说明理由。

答案:赞同:城市化能加速经济发展,推动经济结构调整、经济发展模式转型,提高人民生活质量等。反对:城市化过快加剧能源危机,占用大量农田、破坏生态环境等。

解析:(1)问“新变化”可从城市基础设施建设、经济发展等角度归纳;“原因”从国家政策、地理位置、人才等角度分析。(2)问赞同从城市化的积极作用方面阐明理由,反对从城市化消极影响方面说明理由。

点评:主要考查城市化进程, 要求学生能够全方位的运用所学的历史和地理知识进行解答。

23.阅读下列材料:

材料一 据中国互联网信息中心统计,到2007年6月,中国上网人数为1.7亿,且以每年2 000万人的速度增加,而博客数量的增长则更快,到2006年上半年,撰写和浏览博客者已达2 800万人,而且估计今后几年还会猛增。

材料二

请回答:

(1)据材料一分析,“博客”的发展对社会的影响是什么?

答案:“博客”的发展是信息传播上前所未有的革命,它充分反映了社会的进步,因为它不但加速了人与人之间信息的交流和共享,也打破了文化隔绝对个人生活、思想、情感的禁锢,加速了民主化的进程。

(2)结合材料二分析网络对青少年有什么影响?

答案:影响:①积极:网络的信息化特征催生青少年的现代观念,如学习观念、效率观念、全球意识等。

②消极:互联网传递的信息中夹杂着不少对青少年的负面影响。网上信息量大,虚拟空间幻真幻假,而各种信息更是良莠并存,由于缺乏有效的监管,网上色情、反动等负面的信息屡见不鲜。这些不良信息对于身体、心理都正处于发育期,而对是非判断能力、自我控制能力和选择能力比较弱的青少年来说,实不足以抵御。

(3)你认为如何解决材料二中反映的问题?

答案:①通过学校、政府等努力教育引导,让青少年树立对网络的正确认识,合理应用网络。

②建立校园网,在网上实现同步教学、答疑解难,并且配合网下的定期面授。

解析:(1)从博客和互联网的功能来归纳博客的对社会的影响;(2)根据所学知识,可知互联网是“一把双刃剑”,那么对青少年的影响也应该从正反两个方面进行评价;(3)解题思路是:针对不良现象,具体采取哪些措施才能克服这些不良现象。

点评:本题考查学生对互联网的认识,一定要知道互联网是“一把双刃剑”,要求学生能够熟练运用所学知识。

24. 阅读下列材料:

材料一:1949年印度人均国民收入是57美元,而我国只有27美元。1978年我周的人均GDP也只有230美元,位于巴基斯坦和坦桑尼亚之后。

材料二:从1978年到1995年,我国GDP平均增长9.9%,其中1991年到1995年年均增长率高达11.8%,速度远超过同期发达资本主义国家和亚洲新兴工业国家。1990年我国经济总量排名第十,2001年跃居第六位,在发展中国家排名第一。

请回答:

(1)材料一反映了怎样的现象 为什么会出现这种状况

答案:建国初期和改革开放前我国经济发展水平比较落后。原因:一是由于帝国主义侵略者和国民党反动政府长期的搜刮和掠夺,二是长期战争的破坏,我国经济基础十分薄弱。由于经济基础薄弱,加上党出现了严重的“左”倾错误,造成了经济发展的曲折;计划经济的弊端暴露,也限制了经济的发展水平。

(2)概括材料二反映的我国经济发展的特点。

答案:一是GDP的增长速度快,二是与发达国家的差距大大缩小。

(3)材料二与材料一相比发生了巨大的变化,结合所学分析变化的原因。

答案:原因:十一届三中全会作出了改革开放,把工作重心转移到现代化建设上来的伟大决策;全国人民在党的领导下努力拼搏;国际形势趋缓等。

解析:本题为比较型材料解析题,设置的两段材料为时间上的顺序关系,共同反映了我国GDP逐步提高的历史进程。审读材料的关键在于时间和数据的变化。依据时间判断时代背景和分析原因,依据数据的变化来概括经济状况和特点。

点评:本题通过GDP的不同,反映不同时代经济发展状况。主要考查学生对所学知识的应用能力。

25.阅读下图:

请回答:

(1)从上图中可以看出中国城镇化发展较为迅速是在什么时候?原因是什么?

答案:改革开放前,城镇化进程十分缓慢。改革开放以来,随着国民经济的快速增长和社会全面进步,我国城镇化进程加快。

(2)中国城镇化有什么特点?

答案:我国城镇化进程中出现了城市区域化的倾向,形成城市群。目前已初具规模的有三个大的城市群。

(3)如何评价中国城镇化的进程?

答案:发挥了大城市群的辐射带动作用,为中小城市和小城镇的发展提供了依托。但是城镇化也带来城市环境污染、缺水等问题,因此改善人居环境,建立节约资源型、生态型城市成为实施城镇化战略的主要任务之一。

解析:(1)根据图片显示的信息,进行解答即可,从图片中找出关键的那一年,然后根据所学而知识答出城镇化进程加快的原因;(2)(3)根据所学知识,答出城镇化进程的特点和评价。

点评:本题是有关城镇化进程的问题,既考查了学生归纳概括的能力,又考查了学生对基础知识的中掌握程度。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 1 页 (共 12 页) 版权所有@21世纪教育网

岳麓版历史高一必修二第四单元

第21课经济腾飞与生活巨变同步练习

一、选择题

1.新中国成立后,特别是改革开放以来,人民的物质文化生活水平有了很大的提高,原因是( )

①新中国成立,人民当家做主 ②改革开放以来,党和政府把实现小康社会作为经济建设的奋斗目标 ③GDP迅速增长 ④休闲成为人们日常生活的一部分

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

答案:A

解析: 通过分析可知,①②③属于原因,④是人民生活水平提高的表现,而不是原因。

点评:本题考查中国人民的物质文化生活水平提高的原因,注意物质文化生活水平提高与经济发展紧密相连。

2.如图所示,图中数据变化的主要原因是( )

A.人民公社化运动

B.加入世界贸易组织

C.城市化速度加快

D.改革开放

答案:D

解析:图中数据反映了我国人均GDP迅速增长的趋势,其主要原因是十一届三中全会的改革开放。

点评:本题考查学生读取图片信息和分析说明问题的能力,通过题干所给信息找出现象背后的原因。

3.上海市档案馆收藏了一套上海普通市民的家庭账本,从1957年11月到2002年从未间断。账本记载,1980年夫妇俩全年的总收入是2 685.04元,而到了2002年,虽然两人都已退休,全年总收入仍然达到47 658.3元,比22年前提高了17.75倍。这一账本是上海( )

A.率先跨入小康社会的见证 B.政治剧变的见证

C.社会生活变迁的见证 D.逐步走向市场经济的见证

答案:C

解析:家庭收入的增加,说明了居民生活水平的不断提高,从侧面说明了经济的发展。

点评:主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。本题需要抓住关键词,联系所学知识即可得出答案。

4.改革开放加速了中国的城市化进程。1978年我国的城市数量为193个,1997年为668个,其中以中小城市的增长最为迅速。这主要是由于( )

A.经济特区的设立 B.乡镇企业的崛起与发展

C.沿海港口城市的开放 D.城市经济体制的改革

答案:B

解析:经济特区只是四个城市;沿海港口城市的开放只是促进原有城市的发展,并没有形成新城市;城市经济体制改革是城市内部生产关系的调整与城市数量的增长无关。城市数量增长快应是乡镇企业发展的结果,故B项正确。

点评:考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。本题只要联系所学知识即可得出答案。

5.下列属于我国城镇化途径的是( )

①乡镇企业的发展 ②农民进城务工经商 ③大中城市数量不断增多 ④城市出现区域化倾向

A.②③④ B.①②

C.①②③ D.①②③④

答案:C

解析: 大中城市数量不断增多和城市出现区域化倾向是城市化发展的表现,而不是城镇化的途径。

点评:主要考查学生正确运用所学知识解决问题的能力。本题只要联系所学知识即可得出答案。

6.对城市化进程起重要推动作用的是 ( )

A.小城镇的迅速崛起

B.农村劳动力的转移

C.城市区域化的出现

D.建立节约资源型、生态型城市

答案:B

解析:该题需要对城市化进程的道路有一个准确的 把握。B项农村劳动力的转移推动了城镇的迅速发展,C、D两项属于城市化进程的发展方向。

点评:本题主要考查学生正确运用所学知识解决问题的能力。本题只要联系所学知识即可得出答案。

7.目前已具规模的城市群有以沪宁杭为中心的长江三角洲城市群,以广州、深圳、珠海为中心的珠江三角洲城市群等。这表明我国( )

A.出现了城市区域化的倾向

B.小城镇迅速崛起

C.大中小城市和小城镇协调发展

D.城市化进程出现曲折

答案:A

解析:本题考查提取信息并分析理解问题的能力。题干中的城市群说明我国城市化进程中出现城市区域化倾向,城市群是城市发展进程中城市区域化倾向的集中体现。A项符合题意。

点评:试题主要考查了学生获取、解读信息和描述、阐释历史事物的能力。

8.右图EF段的城市化进程明显加速的原因是( )

A.社会主义工业化初步实现

B.社会主义市场经济体制的建立

C.社会主义民主法制建设步入正轨

D.改革开放政策的强力推动

答案:D

解析:我国城市化进程的加快主要是在20世纪70年代后期,可知是改革开放促进国民经济快速增长和社会全面进步的影响。

点评:试题主要考查了学生获取、解读信息和描述、阐释历史事物的能力。

9.不少学者认为,在高科技时代的今天,教育是推动社会经济文化发展的核心动力,将深刻改变一个民族的历史与命运。为了能更好地实现教育的公平性,让边远地区的孩子选择想要学的课程,得到全球最好的教师,我们可能选择的最佳现代技术手段是( )

A.有线电视 B.无线广播

C.卫星电视 D.互联网

答案:D

解析:互联网可以高度互动,双向传受,信息传播量大,费用低廉。

点评:主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,只要抓住关键词,即可解答。

10.肖恩·马洛尼说:“互联网是魔幻的第七大洲,在这里,每个人只需敲几个键盘就可以了解到世界上 的所有知识。”他这样评价互联网的主要理由是( )

A.互联网具有迅速传播信息的功能

B.互联网具有很强的表现力和感染力

C.互联网比其他媒介更加快捷与方便,信息量更大

D.互联网的技术含量高

答案:C

解析:本题考查学生阅读材料、分析理解问题的能力。材料“敲几个键盘就可以了解到世界上的所有知识”,反映了互联网信息传播快捷、信息量大的特点。

点评:主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,只要抓住关键词,即可解答。

11.互联网改变了人们的生活方式和交往习惯,它有利也有弊。某校研究性学习小组,欲从各个方面调查互联网对中学生的影响。他们所拟定的调查报告的题目最贴切的是( )

A.互联网给人类带来巨大挑战

B.中学生上网利弊谈

C.互联网促进教育发展

D.互联网为人类提供了发展条件和机遇

答案:B

解析:根据材料中“有利也有弊”“从各个方面调查互联网对中学生的影响”,可判断出B项符合题意。

点评:主要考查学生获取、解读材料的能力。只要抓住关键词,理解题干所给材料即可得出答案。

12.某校研究性学习小组,欲调查互联网对社会和中学生的影响。他们所拟定的调查报告的题目最贴切的是( )

A.互联网给人类带来巨大挑战

B.中学生上网利弊谈

C.互联网促进教育发展

D.互联网为人类提供了发展和机遇

答案:B

解析:互联网改变了人们的生活方式和交往习惯,它有利也有弊。由此可知报告的主题应该是“中学生上网利弊谈”。

点评:主要考查学生获取、解读材料的能力。只要抓住关键词,理解题干所给材料即可得出答案。

13.2007年世界十大流行语中排在第10位的是“Chinese”,这个词汇的出现,在很大程度上反映了中国的崛起,以下说法不正确的是 ( )

A.中国正在发生着巨大的变化

B.中国正在崛起

C.中国日益受到国际社会的关注

D.汉语逐渐成为世界统一语言

答案:D

解析:本题强调的是中国在世界影响力的增大,D项不符合实际情况。

点评:本题旨在考查学生分析问题的能力,要求能够透过现象看到本质。

14.下表所列的文化现象中,最具有新中国成立初期特征的是( )

组号 流行服饰 流行语 阅读 文娱形式

A 列宁装 最可爱的人 苏联小说 扭秧歌

B 唐装 时间就是金钱 古典文学 看电视剧

C 军装 破四旧 毛泽东选集 学唱样板戏

D 中山装 下海 时尚杂志 跳交谊舞

答案:A

解析:本题考查的是对新中国成立以来社会生活习俗演变过程的理解。根据题干提供的信息和所学史实分析,A项反映的是新中国成立后五六十年代的生活场景;C项是“文化大革命”时期;B项和D项反映的是20世纪80年代以来的生活场景。所以本题应选A项。

点评:本题考查学生读取图表信息和分析说明问题的能力,通过题干所给信息即可得出答案。

15.近年来社会的流行语言发生了很大变化,出现了如3G、iPhone、电子书等新词汇,根本原因是( )

A.高科技产品的问世

B.大量新事物涌现

C.改革开放使社会经济发生巨大变化

D.人们追求时尚

答案:C

解析:大量新词汇的出现源于社会经济的发展。

点评:本题考查学生分析说明问题的能力,通过题干所给信息联系所学知识即可得出答案。

16.下列事物和现象中表明当时中国尚未进入改革时期的是( )

A.旅游热、移动电话、豪华住宅区

B.银行卡、私人轿车、家电普及

C.粮票、上山下乡、样板戏

D.菜篮子工程、安居工程、装修热

答案:C

解析:旅游热、银行卡、装修热等均出现在改革开放以后。

点评:该题考查学生分析说明问题的能力, 根据每个时期的时代特征即可解答。

17.新中国成立后,汉语从文风到词汇经历一次大换血。下列流行语体现20世纪90年代时代特征的是( )

A.“合作社”“大锅饭”“大跃进”

B.“市场体制”“因特网”“绿色食品”

C.“个体户”“万元户”“一国两制”

D.“入世”“和谐社会”“拆迁”

答案:B

解析:本题考查学生分析理解问题的能力。A项的词汇大多出现于20世纪50~70年代;C项出现在20世纪80年代;D项出现在21世纪之初;20世纪90年代中国建立了社会主义市场经济体制,随着科技发展,进入知识经济时代,因特网开始在中国迅速发展,绿色食品被人们所接受,故B项符合题意。

点评:一个时代的明显的特征,能够通过一些流行的词汇反映出来,根据所学知识,联系时代背景即可解答。

18.现在社会上“帅呆了,酷毙了”“粉丝”“菜鸟”“骨灰级”等成为年轻人的时尚语言,产生这种现象的根本原因是( )

A.人们价值观念的变化

B.人们生活水平的提高

C.改革开放带来的变化

D.市场意识带来的影响

答案:C

解析:新词汇的产生是由于社会上新事物新现象的出现,而新事物新现象出现的根本原因是改革开放,故C项正确。

点评:“根本原因”应该从根源上来考虑,时尚语言的出现,反映了社会环境的宽松自由。

19.观察下图,图片内容反映出当时我国( )

A.物资供应较为紧张B.与苏联的关系更为密切

C.女性缺乏审美情趣D.社会生活带有政治色彩

答案:D

解析:从图片可以看到“革命友谊”四个字,明显带有政治色彩,手中拿着红宝书,也说明我国当时社会生活具有政治色彩。

点评:本题考查学生读取图片信息和分析说明问题的能力,通过题干所给信息即可得出答案。

20.美国经济学家弗理德曼访问中国后写道:“1988年,街道上的色彩与服装明显多元化,与此伴随的,则是经济增长与发展的明显迹象。农业改革效果十分明显……私营企业有所发展……得到允许的、有限的经济自由已经在改变中国的面貌。”说明当时的中国( )

A.私有经济主体地位上升B.农民获得了土地所有权

C.市场经济体制逐步确立D.改革开放改变着社会面貌

答案:D

解析:从题干中1988年这一时间信息及作者列举的中国社会多方面的变革,可以判断出改革开放改变着中国的社会面貌。

点评:主要考查学生获取、解读材料的能力。只要抓住关键词,理解题干所给材料即可得出答案。

二、材料分析题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 各时代的流行语:

①“志愿军”“尼龙”“大鸣大放”“大跃进”“大炼钢铁”

②“上山下乡”“串连”“知青”“右派”“样板戏”

③“平反摘帽”“改革开放”“经济特区”“合资”“四化”

④“下海” “打工”“公关”“白领”“克隆”“知识经济”

⑤“入世”“WTO”“反恐”“黑客”“灌水”“斑竹”“伊妹儿”

材料三

(1)根据材料一说明,人们的社会生活发生了哪些变化?发生这些变化的原因有哪些?

答案:变化:城市化迅速发展;互联网普及;衣食住行日益时尚便捷。

原因:经济体制改革后,我国生产力水平提高,人民生活水平的提高;实行开放政策,西方生活方式和观念的传入;科学技术发展等。

(2)判断材料二的流行语各流行于什么年代。

答案:①是20世纪五六十年代;②是20世纪六七十年代;③是20世纪七八十年代;④是20世纪90年代;⑤21世纪初。

(3)材料三反映了城市化进程的什么问题?请给出你的解决办法。

答案:问题:环境质量下降;交通拥挤,居住条件差;就业困难,失业人数增多。解决办法:建立卫星城,开发新区;改善城市交通和居住条件;保护和治理城市环境;建立健全社会保障机制等。

解析:(1)中充分结合材料信息,然后概括归纳,原因应该与时代背景相联系进行解答;(2)把关键词与所学知识相结合来解答;(3)观察图片,准确获取信息,根据图片中反映的问题,再提出解决的方法。

点评:本题主要考查了改革开放以来我国社会生活的变迁。要求学生能够概括归纳材料信息,考查学生根据材料信息,解决问题的能力。

22.“城市,让生活更美好。”城市的发展也反映了社会文明的进步。阅读下列材料:

作为上海改革开放龙头的浦东新区,更是在不到10年的时间里平地崛起,成为上海最现代化的一个城区。1990—2000年,浦东新区累计完成城市基础设施建设投资829亿元,建成了以交通、通信、能源为主体的第一轮十大基础设施工程,基本建成了浦东国际机场、浦东信息港枢纽、地铁二号线、外高桥发电厂二期、东海天然气为代表的第二轮十大基础设施骨干工程,初步构筑起浦东现代化交通、通信和道路网络框架。新区集中城市化面积已扩大到100平方千米,沿江中心城区矗立起现代化楼宇的宏伟景观。人均公共绿地面积10.66平方米,城市化地区绿化覆盖率达到35%。陆家嘴中心绿地、世纪公园成为中心城区的“绿肺”。这些项目的建成,不仅拓展了浦东城区功能的内涵,而且构筑了浦东进入新世纪成为现代化城区的基础设施框架。1990年浦东新区经济增加值仅为60.24亿元,2000年已猛增至920.52亿元,按可比价格计算,增长5.3倍,平均每年增长20.3%,比同期全市经济增长率高8个百分点。

——摘编自苏智良《上海:近代新文明的形态》

请回答:

(1)据材料概括浦东新区城市生活的新变化,并结合所学知识分析其原因。

答案:新变化:现代化交通、通信和道路网络框架的初步建成;现代化城区基础设施的构建;经济快速增长。原因:党中央、国务院开放浦东的政策优势;浦东所处的地理区位优势、人才优势等。

(2)面对当今城市化的高速发展,有人赞同,也有人表示反对,请谈谈你的看法,并说明理由。

答案:赞同:城市化能加速经济发展,推动经济结构调整、经济发展模式转型,提高人民生活质量等。反对:城市化过快加剧能源危机,占用大量农田、破坏生态环境等。

解析:(1)问“新变化”可从城市基础设施建设、经济发展等角度归纳;“原因”从国家政策、地理位置、人才等角度分析。(2)问赞同从城市化的积极作用方面阐明理由,反对从城市化消极影响方面说明理由。

点评:主要考查城市化进程, 要求学生能够全方位的运用所学的历史和地理知识进行解答。

23.阅读下列材料:

材料一 据中国互联网信息中心统计,到2007年6月,中国上网人数为1.7亿,且以每年2 000万人的速度增加,而博客数量的增长则更快,到2006年上半年,撰写和浏览博客者已达2 800万人,而且估计今后几年还会猛增。

材料二

请回答:

(1)据材料一分析,“博客”的发展对社会的影响是什么?

答案:“博客”的发展是信息传播上前所未有的革命,它充分反映了社会的进步,因为它不但加速了人与人之间信息的交流和共享,也打破了文化隔绝对个人生活、思想、情感的禁锢,加速了民主化的进程。

(2)结合材料二分析网络对青少年有什么影响?

答案:影响:①积极:网络的信息化特征催生青少年的现代观念,如学习观念、效率观念、全球意识等。

②消极:互联网传递的信息中夹杂着不少对青少年的负面影响。网上信息量大,虚拟空间幻真幻假,而各种信息更是良莠并存,由于缺乏有效的监管,网上色情、反动等负面的信息屡见不鲜。这些不良信息对于身体、心理都正处于发育期,而对是非判断能力、自我控制能力和选择能力比较弱的青少年来说,实不足以抵御。

(3)你认为如何解决材料二中反映的问题?

答案:①通过学校、政府等努力教育引导,让青少年树立对网络的正确认识,合理应用网络。

②建立校园网,在网上实现同步教学、答疑解难,并且配合网下的定期面授。

解析:(1)从博客和互联网的功能来归纳博客的对社会的影响;(2)根据所学知识,可知互联网是“一把双刃剑”,那么对青少年的影响也应该从正反两个方面进行评价;(3)解题思路是:针对不良现象,具体采取哪些措施才能克服这些不良现象。

点评:本题考查学生对互联网的认识,一定要知道互联网是“一把双刃剑”,要求学生能够熟练运用所学知识。

24. 阅读下列材料:

材料一:1949年印度人均国民收入是57美元,而我国只有27美元。1978年我周的人均GDP也只有230美元,位于巴基斯坦和坦桑尼亚之后。

材料二:从1978年到1995年,我国GDP平均增长9.9%,其中1991年到1995年年均增长率高达11.8%,速度远超过同期发达资本主义国家和亚洲新兴工业国家。1990年我国经济总量排名第十,2001年跃居第六位,在发展中国家排名第一。

请回答:

(1)材料一反映了怎样的现象 为什么会出现这种状况

答案:建国初期和改革开放前我国经济发展水平比较落后。原因:一是由于帝国主义侵略者和国民党反动政府长期的搜刮和掠夺,二是长期战争的破坏,我国经济基础十分薄弱。由于经济基础薄弱,加上党出现了严重的“左”倾错误,造成了经济发展的曲折;计划经济的弊端暴露,也限制了经济的发展水平。

(2)概括材料二反映的我国经济发展的特点。

答案:一是GDP的增长速度快,二是与发达国家的差距大大缩小。

(3)材料二与材料一相比发生了巨大的变化,结合所学分析变化的原因。

答案:原因:十一届三中全会作出了改革开放,把工作重心转移到现代化建设上来的伟大决策;全国人民在党的领导下努力拼搏;国际形势趋缓等。

解析:本题为比较型材料解析题,设置的两段材料为时间上的顺序关系,共同反映了我国GDP逐步提高的历史进程。审读材料的关键在于时间和数据的变化。依据时间判断时代背景和分析原因,依据数据的变化来概括经济状况和特点。

点评:本题通过GDP的不同,反映不同时代经济发展状况。主要考查学生对所学知识的应用能力。

25.阅读下图:

请回答:

(1)从上图中可以看出中国城镇化发展较为迅速是在什么时候?原因是什么?

答案:改革开放前,城镇化进程十分缓慢。改革开放以来,随着国民经济的快速增长和社会全面进步,我国城镇化进程加快。

(2)中国城镇化有什么特点?

答案:我国城镇化进程中出现了城市区域化的倾向,形成城市群。目前已初具规模的有三个大的城市群。

(3)如何评价中国城镇化的进程?

答案:发挥了大城市群的辐射带动作用,为中小城市和小城镇的发展提供了依托。但是城镇化也带来城市环境污染、缺水等问题,因此改善人居环境,建立节约资源型、生态型城市成为实施城镇化战略的主要任务之一。

解析:(1)根据图片显示的信息,进行解答即可,从图片中找出关键的那一年,然后根据所学而知识答出城镇化进程加快的原因;(2)(3)根据所学知识,答出城镇化进程的特点和评价。

点评:本题是有关城镇化进程的问题,既考查了学生归纳概括的能力,又考查了学生对基础知识的中掌握程度。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 1 页 (共 12 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势