统编版高一语文必修下册1.3《庖丁解牛》课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高一语文必修下册1.3《庖丁解牛》课件(共39张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-12 08:51:35 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

现代版庖丁解牛

庖丁解牛

庄子

庄子其人

庄子,名周,字子休。战国时道家学派的代表人物之一,与老子并称“老庄学派”。

他生活贫困,做过漆园吏,但学识渊博。他对当时统治者攻城占地的做法深恶痛绝,对儒家积极参与政事给予了尖锐的批评,主张“出世”。宋王昏庸残暴以致亡国的现实对庄子的思想影响很大,所以他不再出仕(做官)与统治者合作。

他性情旷达,追求绝对的自足自得的主观精神境界。

关于《庄子》

《庄子》是庄周和他的门人以及后学者的著作,因庄子曾隐居南华山,所以,又称《南华经》,是著名的经典著作。原有52篇,现存33篇,分为内篇、外篇和杂篇, 富有想象力和浪漫主义色彩,擅长用寓言来说明道理。

内篇共7篇,是庄子本人所作,是全书的精华部分,全面阐述了庄子的宇宙观、历史观、人生观、道德论和政治论;

外篇15篇,是内篇的补充和发挥,观点阐述的更为明确和具体,对丑恶现实的愤慨表现的更为强烈;

杂篇共11篇,是庄子后学对庄子思想的继承和发挥。

寓言

寓言是以假托的故事或拟人的手法说明某个道理或进行劝喻、讽刺的文学作品。

寓言早在我国春秋战国时代就已经盛行,诸子百家著作中都有不少流传下来。

《孟子》

《吕氏春秋》

《庄子》

庄子的思想

人生观。知其不可奈何而安之若命。意思是说,你无法对抗命运,你只能顺应自然顺应命运。我们要安时顺命,超然物外,才能实现精神的自由和逍遥。

齐物论。这是庄子哲学思想的基础。庄子认为,这世界上的一切,其实从更高远的境界来观察的话,我们会发现,一切都是一样的。什么喜怒哀乐,什么荣华富贵,甚至连生与死,最终都是一样,他们之间没有差别。

辨证法——相对主义。庄子继承了老子思想,认为事物是由正反两个方面的矛盾对立组成的,相互依赖相互转化。庄子在《德充符》中列举了很多对矛盾对立的现象:“死生、存亡、穷达、贫富、贤与不肖、毁誉、饥渴、寒暑,是事之变、命之行也。”这些矛盾是相互转化的。

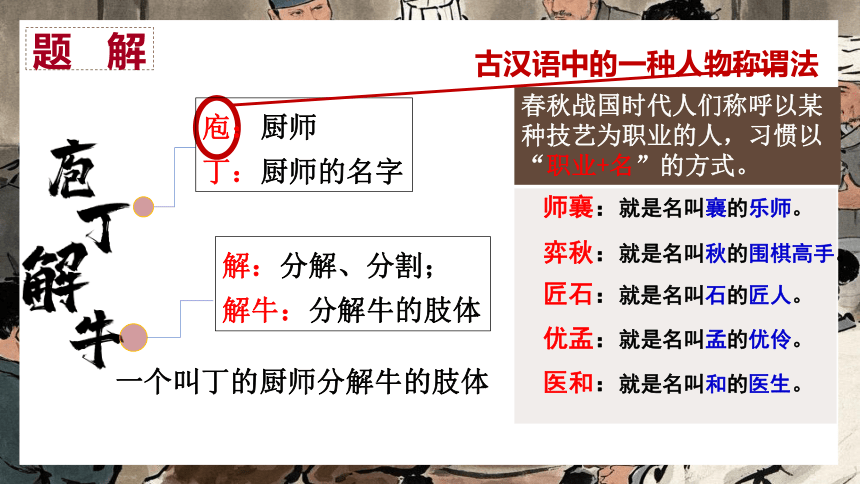

题 解

庖:厨师

丁:厨师的名字

解:分解、分割;

解牛:分解牛的肢体

一个叫丁的厨师分解牛的肢体

古汉语中的一种人物称谓法

师襄:就是名叫襄的乐师。

弈秋:就是名叫秋的围棋高手。

优孟:就是名叫孟的优伶。

匠石:就是名叫石的匠人。

医和:就是名叫和的医生。

春秋战国时代人们称呼以某种技艺为职业的人,习惯以“职业+名”的方式。

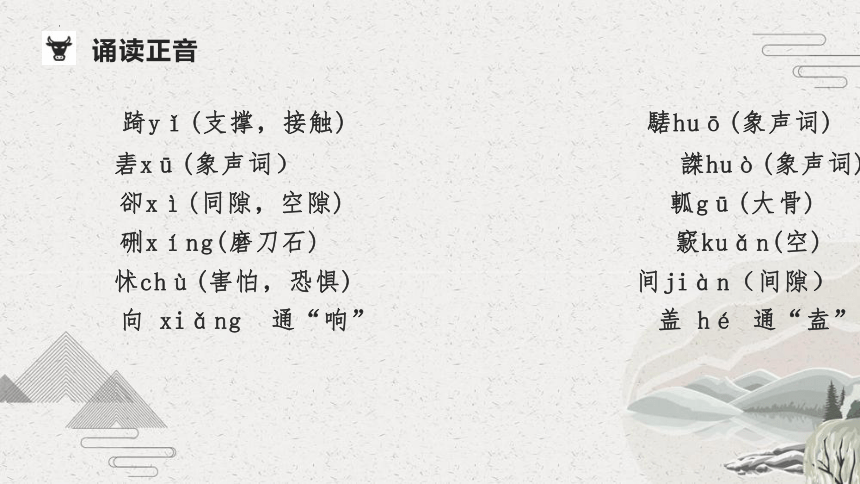

诵读正音

踦yǐ(支撑,接触) 騞huō(象声词)

砉xū(象声词) 謋huò(象声词)

卻xì(同隙,空隙) 軱gū(大骨)

硎xíng(磨刀石) 窾kuǎn(空)

怵chù(害怕,恐惧) 间jiàn(间隙)

向 xiǎng 通“响” 盖 hé 通“盍”

文本细读

庖丁为( )文惠君解( )牛,手之所触,肩之所倚,足之所履( ),膝之所踦( ),砉然向(

)然,奏( )刀騞然,莫不中音( )。合于《桑林》之舞,乃( )中《经首》之会( )。

替,给

剖开,分割

踩

抵住,指宰牛之时用膝盖抵住牛

同

“响”

又

合乎音律

进

节奏

翻译:庖丁给梁惠王宰牛。手接触的地方,肩膀倚靠的地方,脚踩的地方,膝盖抵住的地方,砉砉作响,进刀时发出“騞”的声音,没有不合乎音律的。(既)合乎《桑林》舞乐的节拍,又合乎《经首》乐曲的节奏。

“所”字结构

“所”+动词=名词性结构

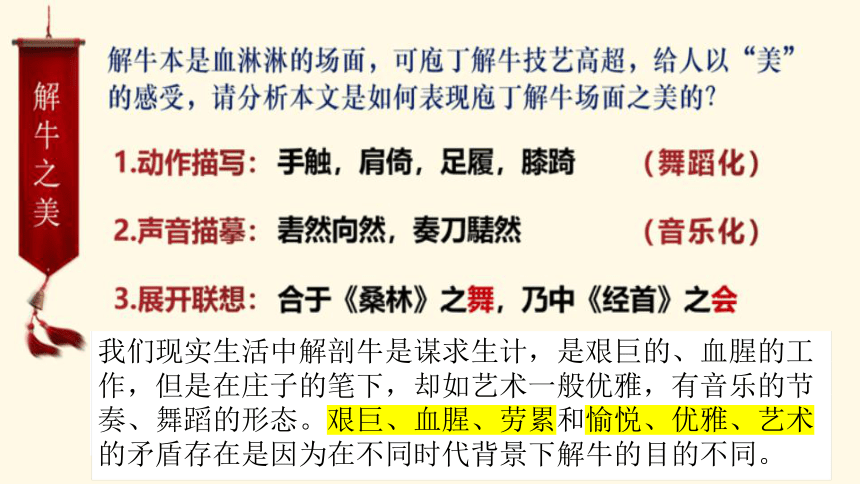

我们现实生活中解剖牛是谋求生计,是艰巨的、血腥的工作,但是在庄子的笔下,却如艺术一般优雅,有音乐的节奏、舞蹈的形态。艰巨、血腥、劳累和愉悦、优雅、艺术的矛盾存在是因为在不同时代背景下解牛的目的不同。

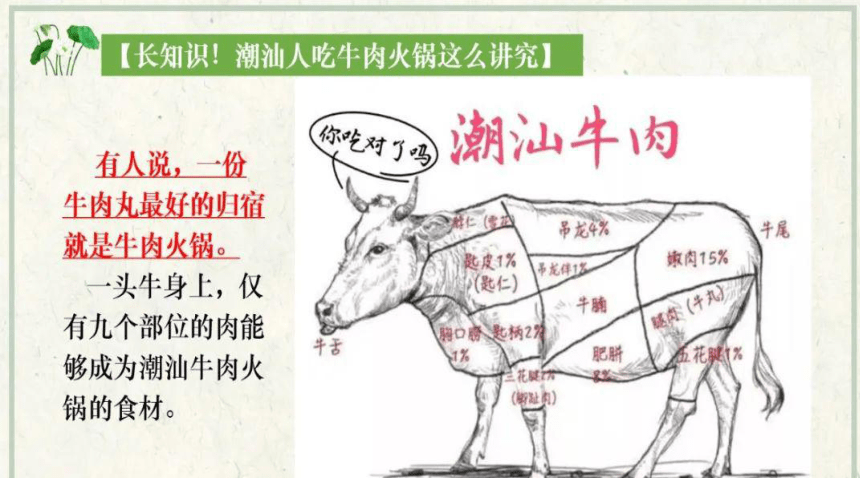

解牛之礼

《周礼》中专设有“庖人”一职,“庖人掌六畜、六兽、六禽,辨其名物。”

在先秦时期,牛是非常尊贵的祭品以及礼品,人们非常看重牛,解牛这一举措也并非寻常,牛通常用于祭天、祭地、祭宗庙、王飨xiǎng等祭祀活动中。

庖丁用的不是普通的杀牛刀,而是祭祀宗庙场合的礼器刀具——鸾刀。并且这种刀的刀环位置是一个铃铛,因此每一个动作都会发出悦耳的声响。更进一步,庖丁用礼器来解牛,动作和刀环铃声都合乎祭祀音乐的节拍,这极有可能是一次祭祀表演,而非厨师炫技或者梁惠王的心血来潮。正所谓“诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊,士无故不杀犬豕”。

文本细读

翻译:梁惠王说:“嘻,好啊!(你解牛的)技术怎么竟会高超到这种程度啊?”

文惠君曰:“嘻,善哉!技盖( )至此乎?”

同“盍”,何、怎么

文惠君所问在文章中有何作用?

① 从内容上看,赞叹厨师解牛技艺之高超,属于侧面描写。

② 从结构上看,具有过渡作用,承上启下。既承接上文对庖丁解牛场景的描绘,又引出下文关于解牛之道的阐述。

庖丁释( )刀对曰:“臣之所好者道( )也,进( )乎技( )矣。始臣之解牛之时,所见无非牛者;三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇( )而不以目视,官知(

)止而神欲( )行。依乎天理( ),批( )大郤( ),导( )大窾( ),因( )其固然,技( )经( )肯( )綮( )之未尝,而况大 ( )乎!

放下

天道,自然的规律

超过

具体的操作技术

接触

感觉器官的作用

精神活动

指牛体的自然结构

击

同“隙”,空隙

引导,这里指引刀进入

空隙

依照

应是“枝”字,指支脉

指经脉

附在骨上的肉

筋骨结合处

大骨

庖丁放下刀回答说:“我追求的,是道,已经超过一般的技术了。起初我宰牛的时候,眼里看到的是一只完整的牛;几年以后,再未见过完整的牛了。现在,我凭精神和牛接触,而不用眼睛去看,感官停止了而精神在活动。依照牛的生理上的天然结构,砍入牛体筋骨相接的缝隙,顺着骨节间的空处进刀,依照牛体本来的构造,筋脉经络相连的地方和筋骨结合的地方,尚且不曾拿刀碰到过,更何况大骨呢!

⑴“始臣之解牛之时”

⑵“三年之后”

⑶“方今之时”

“游刃有余”

1、庖丁解牛从“技”到“道”经历了怎样的阶段?刀的更换频率如何?

“所见无非全牛也”

“未尝见全牛也”

“以神遇而不以目视”

得“道”的过程

目有全牛

(不懂规律)

目无全牛

(认识规律)

游刃有余

(运用规律)

没有厚度。这里形容刀口薄

宽绰的样子

良庖岁更( )刀,割也;族庖( )月更刀,折( )也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发( )于硎( )。彼节者有间( ),而刀刃者无厚( );以无厚入有间,恢恢乎( )其于游刃必有余地矣!是以十九年而刀刃若新发于硎。

更换

一般的厨师

断,指用刀砍断骨头

出

磨刀石

空隙

技术好的厨师每年更换一把刀,是用刀割断筋肉割坏的(就像我们用刀割绳子一样);技术一般的厨师每月就得更换一把刀,是砍断骨头而将刀砍坏的。如今,我的刀用了十九年,所宰的牛有几千头了,但刀刃锋利得就像刚在磨刀石上磨好的一样。那牛的骨节有间隙,而刀刃很薄;用很薄的刀刃插入有空隙的骨节,宽宽绰绰地,那么刀刃的运转必然是有余地的啊!因此,十九年来,刀刃还像刚从磨刀石上磨出来的一样。

从“族庖”到“良庖”再到“庖丁”,这种追求恰如《易经》“形而上者谓之道"的哲思,将解牛从生存技能转化为探索宇宙规律的媒介,暗合道家"技进乎道”的终极追求。

对比论证

虽然,每至于族[ ],吾见其难为,怵然

( )为戒,视( )为止,行为迟,动刀甚微( )。謋

( )然已解,如土委( )地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志

( ),善( )刀而藏之。”

(筋骨)交错聚结的地方

戒惧的样子

眼睛,目光

轻

拟声词,迅速裂开的声音。这里形容骨与肉分开的声音

散落,卸落

悠然自得,心满意足

揩拭

即使是这样,每当碰到筋骨交错聚结的地方,我看到那里很难下刀,就小心翼翼地提高警惕,视力集中到一点,动作缓慢下来,动起刀来非常轻,豁啦一声,牛的骨和肉一下子就解开了,就像泥土散落在地上一样。我提着刀站立起来,为此举目四望,为此悠然自得,心满意足,然后把刀擦抹干净,收藏起来。”

庖丁解牛技术高超的原因是什么?

(1)不仅停留在学习具体的操作技术,热衷于追求道/自然规律

臣之所好者道也,进乎技矣。

(2)不懈实践,在反复实践中积累经验,探求规律,运用规律。

始解牛时/三年之后/方今之时/所解数千牛矣

(3)顺应自然结构、事物本质。

依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然

(4)谨慎专注,尊重规律。

每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟,动刀甚微。

(5)藏锋守拙,不张扬、不炫耀,保持谦逊。

提刀而立 善刀而藏之

梁惠王说:“好啊!我听了庖丁的这番话,懂得了养生的道理了。”

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

何为“养生”

本文选自《庄子·养生主》,开篇有一段可视为总纲:

“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已!已而为知者,殆而已矣!为善无近名,为恶无近刑。缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。”

我的生命是有限的,而知识是无限的。以有限的生命去追求无限的知识,真是危险啊!已经有了危险,还要执著地去追求知识,那么除了危险以外就什么都已经没有了。做好事不要求名,做坏事不要受刑罚,以遵循虚无的自然之道为宗旨,便可以保护生命,可以保全天性,可以养护新生之机,可以享尽天年。

梁惠王获得的养生之道是保护、存养人的精神。

刀、刃、牛分别有什么寄寓?

“刀”和“刃”

肉体与精神

社会

“牛”

人

“刀”和“牛”

人与社会

比喻论证

怎么避开烦扰?

庖丁解牛要点

依乎天理 因其固然

怵然为戒 善刀而藏

在错综复杂的现实社会中,要像庖丁避开肯綮一样,来避开矛盾,顺应自然,游刃有余地在各种矛盾的缝隙中生存,像保护刀刃一样来保护自己,才能保身、全生、养亲、尽年 。

当一个人、事或物已经影响到你的心理健康时,不要再如同“族庖”一样“折也”了,而是“批大郤导大窥”,“技经肯繁之未尝”,尽快离开,另寻达到快乐的途径。

人生控制图传达出的人生态度和庄子的养生之道是有相似之处的,那就是有些东西注定无法改变。所以我们应该像庖丁解牛一样,遵照规律,避开无法控制的“硬骨”,选择有发挥余地的“我能控制的事”,这样才是科学且有效的人生之道。

庄子的局限性

楚威王闻庄周贤,使使厚币迎之,许以为相。

庄周笑谓楚使者曰:“千金,重利;卿相,尊位也。子独不见郊祭之牺牛乎?养食之数岁,衣以文绣,以入大庙。当是之时,虽欲为孤豚,岂可得乎?子亟去,无污我。我宁游戏污渎之中自快,无为有国者所羁,终身不仕,以快吾志焉。”

局限性:庄子只看到社会对个体的束缚,因而只想到通过个体的智慧为保全自身锋芒而与社会周旋抗争。却没有看到社会发展与个体精神自由也有利益一致之处,对社会的改造建构同样可以拓展个体在社会中游走的空间。因此斗争性有余,而建构性不足。

儒家热衷于重建社会秩序,企图以道德礼制重整人心,克制当时人们泛滥的私欲。所以孔子不断教人去追求仁义,成为君子,目的皆是希望重现一个和谐的理想社会。

儒家

道家所关心的,却是人处于乱世之下如何立身处世而自保。道家主张既然万事万物皆摆脱不了自然规律而变化。道家的终极关怀是于乱世中找寻个人的自我救赎,自保全生的方法,具有强烈的个人主义色彩。

道家

儒家所重的是群体社会。 道家所关怀的是个人。

儒道对比

修身、齐家、治国、平天下

知识点总结

1.通假字

砉然向然

技盖至此乎

善刀而藏之

同“响”

同“盍”,何、怎么

同“缮”,揩拭

2.古今异义

依乎天理

因其固然

虽然,每至于族

④视为止,行为迟

古义:牛体的自然结构。

今义:天然的道理。

古义:本来的结构。

今义:表示承认某个事实,引起下文转折。

古义:虽然这样。

今义:表转折的连词。

古义:动作因此。

今义:受思想支配而表现出来的活动。

3.词类活用

良庖岁更刀

族庖月更刀

而刀刃者无厚

名词作状语,每年

名词作状语,每月

形容词作名词,厚度

4.一词多义

族庖月更刀

每至于族

士大夫之族

臣以神遇而不以目视

视为止,行为迟

形容词,众

名词,(筋骨)交错聚结的地方

名词,类 同义:侪(chái),辈

动词,看

名词,目光,眼睛

技盖至此乎

依乎天理

而况大乎

恢恢乎其于游刃必有余地矣

语气词,用在句末表疑问

介词,相当于“于”

语气词,用在句末表感叹

形容词词尾,“……的样子”

5.特殊句式

判断句

臣之所好者道也

良庖岁更刀,割也

状语后置句

而刀刃若新发于硎

“……也”表判断

“……,……也”表判断

“于硎”是“新发”的状语

现代版庖丁解牛

庖丁解牛

庄子

庄子其人

庄子,名周,字子休。战国时道家学派的代表人物之一,与老子并称“老庄学派”。

他生活贫困,做过漆园吏,但学识渊博。他对当时统治者攻城占地的做法深恶痛绝,对儒家积极参与政事给予了尖锐的批评,主张“出世”。宋王昏庸残暴以致亡国的现实对庄子的思想影响很大,所以他不再出仕(做官)与统治者合作。

他性情旷达,追求绝对的自足自得的主观精神境界。

关于《庄子》

《庄子》是庄周和他的门人以及后学者的著作,因庄子曾隐居南华山,所以,又称《南华经》,是著名的经典著作。原有52篇,现存33篇,分为内篇、外篇和杂篇, 富有想象力和浪漫主义色彩,擅长用寓言来说明道理。

内篇共7篇,是庄子本人所作,是全书的精华部分,全面阐述了庄子的宇宙观、历史观、人生观、道德论和政治论;

外篇15篇,是内篇的补充和发挥,观点阐述的更为明确和具体,对丑恶现实的愤慨表现的更为强烈;

杂篇共11篇,是庄子后学对庄子思想的继承和发挥。

寓言

寓言是以假托的故事或拟人的手法说明某个道理或进行劝喻、讽刺的文学作品。

寓言早在我国春秋战国时代就已经盛行,诸子百家著作中都有不少流传下来。

《孟子》

《吕氏春秋》

《庄子》

庄子的思想

人生观。知其不可奈何而安之若命。意思是说,你无法对抗命运,你只能顺应自然顺应命运。我们要安时顺命,超然物外,才能实现精神的自由和逍遥。

齐物论。这是庄子哲学思想的基础。庄子认为,这世界上的一切,其实从更高远的境界来观察的话,我们会发现,一切都是一样的。什么喜怒哀乐,什么荣华富贵,甚至连生与死,最终都是一样,他们之间没有差别。

辨证法——相对主义。庄子继承了老子思想,认为事物是由正反两个方面的矛盾对立组成的,相互依赖相互转化。庄子在《德充符》中列举了很多对矛盾对立的现象:“死生、存亡、穷达、贫富、贤与不肖、毁誉、饥渴、寒暑,是事之变、命之行也。”这些矛盾是相互转化的。

题 解

庖:厨师

丁:厨师的名字

解:分解、分割;

解牛:分解牛的肢体

一个叫丁的厨师分解牛的肢体

古汉语中的一种人物称谓法

师襄:就是名叫襄的乐师。

弈秋:就是名叫秋的围棋高手。

优孟:就是名叫孟的优伶。

匠石:就是名叫石的匠人。

医和:就是名叫和的医生。

春秋战国时代人们称呼以某种技艺为职业的人,习惯以“职业+名”的方式。

诵读正音

踦yǐ(支撑,接触) 騞huō(象声词)

砉xū(象声词) 謋huò(象声词)

卻xì(同隙,空隙) 軱gū(大骨)

硎xíng(磨刀石) 窾kuǎn(空)

怵chù(害怕,恐惧) 间jiàn(间隙)

向 xiǎng 通“响” 盖 hé 通“盍”

文本细读

庖丁为( )文惠君解( )牛,手之所触,肩之所倚,足之所履( ),膝之所踦( ),砉然向(

)然,奏( )刀騞然,莫不中音( )。合于《桑林》之舞,乃( )中《经首》之会( )。

替,给

剖开,分割

踩

抵住,指宰牛之时用膝盖抵住牛

同

“响”

又

合乎音律

进

节奏

翻译:庖丁给梁惠王宰牛。手接触的地方,肩膀倚靠的地方,脚踩的地方,膝盖抵住的地方,砉砉作响,进刀时发出“騞”的声音,没有不合乎音律的。(既)合乎《桑林》舞乐的节拍,又合乎《经首》乐曲的节奏。

“所”字结构

“所”+动词=名词性结构

我们现实生活中解剖牛是谋求生计,是艰巨的、血腥的工作,但是在庄子的笔下,却如艺术一般优雅,有音乐的节奏、舞蹈的形态。艰巨、血腥、劳累和愉悦、优雅、艺术的矛盾存在是因为在不同时代背景下解牛的目的不同。

解牛之礼

《周礼》中专设有“庖人”一职,“庖人掌六畜、六兽、六禽,辨其名物。”

在先秦时期,牛是非常尊贵的祭品以及礼品,人们非常看重牛,解牛这一举措也并非寻常,牛通常用于祭天、祭地、祭宗庙、王飨xiǎng等祭祀活动中。

庖丁用的不是普通的杀牛刀,而是祭祀宗庙场合的礼器刀具——鸾刀。并且这种刀的刀环位置是一个铃铛,因此每一个动作都会发出悦耳的声响。更进一步,庖丁用礼器来解牛,动作和刀环铃声都合乎祭祀音乐的节拍,这极有可能是一次祭祀表演,而非厨师炫技或者梁惠王的心血来潮。正所谓“诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊,士无故不杀犬豕”。

文本细读

翻译:梁惠王说:“嘻,好啊!(你解牛的)技术怎么竟会高超到这种程度啊?”

文惠君曰:“嘻,善哉!技盖( )至此乎?”

同“盍”,何、怎么

文惠君所问在文章中有何作用?

① 从内容上看,赞叹厨师解牛技艺之高超,属于侧面描写。

② 从结构上看,具有过渡作用,承上启下。既承接上文对庖丁解牛场景的描绘,又引出下文关于解牛之道的阐述。

庖丁释( )刀对曰:“臣之所好者道( )也,进( )乎技( )矣。始臣之解牛之时,所见无非牛者;三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇( )而不以目视,官知(

)止而神欲( )行。依乎天理( ),批( )大郤( ),导( )大窾( ),因( )其固然,技( )经( )肯( )綮( )之未尝,而况大 ( )乎!

放下

天道,自然的规律

超过

具体的操作技术

接触

感觉器官的作用

精神活动

指牛体的自然结构

击

同“隙”,空隙

引导,这里指引刀进入

空隙

依照

应是“枝”字,指支脉

指经脉

附在骨上的肉

筋骨结合处

大骨

庖丁放下刀回答说:“我追求的,是道,已经超过一般的技术了。起初我宰牛的时候,眼里看到的是一只完整的牛;几年以后,再未见过完整的牛了。现在,我凭精神和牛接触,而不用眼睛去看,感官停止了而精神在活动。依照牛的生理上的天然结构,砍入牛体筋骨相接的缝隙,顺着骨节间的空处进刀,依照牛体本来的构造,筋脉经络相连的地方和筋骨结合的地方,尚且不曾拿刀碰到过,更何况大骨呢!

⑴“始臣之解牛之时”

⑵“三年之后”

⑶“方今之时”

“游刃有余”

1、庖丁解牛从“技”到“道”经历了怎样的阶段?刀的更换频率如何?

“所见无非全牛也”

“未尝见全牛也”

“以神遇而不以目视”

得“道”的过程

目有全牛

(不懂规律)

目无全牛

(认识规律)

游刃有余

(运用规律)

没有厚度。这里形容刀口薄

宽绰的样子

良庖岁更( )刀,割也;族庖( )月更刀,折( )也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发( )于硎( )。彼节者有间( ),而刀刃者无厚( );以无厚入有间,恢恢乎( )其于游刃必有余地矣!是以十九年而刀刃若新发于硎。

更换

一般的厨师

断,指用刀砍断骨头

出

磨刀石

空隙

技术好的厨师每年更换一把刀,是用刀割断筋肉割坏的(就像我们用刀割绳子一样);技术一般的厨师每月就得更换一把刀,是砍断骨头而将刀砍坏的。如今,我的刀用了十九年,所宰的牛有几千头了,但刀刃锋利得就像刚在磨刀石上磨好的一样。那牛的骨节有间隙,而刀刃很薄;用很薄的刀刃插入有空隙的骨节,宽宽绰绰地,那么刀刃的运转必然是有余地的啊!因此,十九年来,刀刃还像刚从磨刀石上磨出来的一样。

从“族庖”到“良庖”再到“庖丁”,这种追求恰如《易经》“形而上者谓之道"的哲思,将解牛从生存技能转化为探索宇宙规律的媒介,暗合道家"技进乎道”的终极追求。

对比论证

虽然,每至于族[ ],吾见其难为,怵然

( )为戒,视( )为止,行为迟,动刀甚微( )。謋

( )然已解,如土委( )地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志

( ),善( )刀而藏之。”

(筋骨)交错聚结的地方

戒惧的样子

眼睛,目光

轻

拟声词,迅速裂开的声音。这里形容骨与肉分开的声音

散落,卸落

悠然自得,心满意足

揩拭

即使是这样,每当碰到筋骨交错聚结的地方,我看到那里很难下刀,就小心翼翼地提高警惕,视力集中到一点,动作缓慢下来,动起刀来非常轻,豁啦一声,牛的骨和肉一下子就解开了,就像泥土散落在地上一样。我提着刀站立起来,为此举目四望,为此悠然自得,心满意足,然后把刀擦抹干净,收藏起来。”

庖丁解牛技术高超的原因是什么?

(1)不仅停留在学习具体的操作技术,热衷于追求道/自然规律

臣之所好者道也,进乎技矣。

(2)不懈实践,在反复实践中积累经验,探求规律,运用规律。

始解牛时/三年之后/方今之时/所解数千牛矣

(3)顺应自然结构、事物本质。

依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然

(4)谨慎专注,尊重规律。

每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟,动刀甚微。

(5)藏锋守拙,不张扬、不炫耀,保持谦逊。

提刀而立 善刀而藏之

梁惠王说:“好啊!我听了庖丁的这番话,懂得了养生的道理了。”

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

何为“养生”

本文选自《庄子·养生主》,开篇有一段可视为总纲:

“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已!已而为知者,殆而已矣!为善无近名,为恶无近刑。缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。”

我的生命是有限的,而知识是无限的。以有限的生命去追求无限的知识,真是危险啊!已经有了危险,还要执著地去追求知识,那么除了危险以外就什么都已经没有了。做好事不要求名,做坏事不要受刑罚,以遵循虚无的自然之道为宗旨,便可以保护生命,可以保全天性,可以养护新生之机,可以享尽天年。

梁惠王获得的养生之道是保护、存养人的精神。

刀、刃、牛分别有什么寄寓?

“刀”和“刃”

肉体与精神

社会

“牛”

人

“刀”和“牛”

人与社会

比喻论证

怎么避开烦扰?

庖丁解牛要点

依乎天理 因其固然

怵然为戒 善刀而藏

在错综复杂的现实社会中,要像庖丁避开肯綮一样,来避开矛盾,顺应自然,游刃有余地在各种矛盾的缝隙中生存,像保护刀刃一样来保护自己,才能保身、全生、养亲、尽年 。

当一个人、事或物已经影响到你的心理健康时,不要再如同“族庖”一样“折也”了,而是“批大郤导大窥”,“技经肯繁之未尝”,尽快离开,另寻达到快乐的途径。

人生控制图传达出的人生态度和庄子的养生之道是有相似之处的,那就是有些东西注定无法改变。所以我们应该像庖丁解牛一样,遵照规律,避开无法控制的“硬骨”,选择有发挥余地的“我能控制的事”,这样才是科学且有效的人生之道。

庄子的局限性

楚威王闻庄周贤,使使厚币迎之,许以为相。

庄周笑谓楚使者曰:“千金,重利;卿相,尊位也。子独不见郊祭之牺牛乎?养食之数岁,衣以文绣,以入大庙。当是之时,虽欲为孤豚,岂可得乎?子亟去,无污我。我宁游戏污渎之中自快,无为有国者所羁,终身不仕,以快吾志焉。”

局限性:庄子只看到社会对个体的束缚,因而只想到通过个体的智慧为保全自身锋芒而与社会周旋抗争。却没有看到社会发展与个体精神自由也有利益一致之处,对社会的改造建构同样可以拓展个体在社会中游走的空间。因此斗争性有余,而建构性不足。

儒家热衷于重建社会秩序,企图以道德礼制重整人心,克制当时人们泛滥的私欲。所以孔子不断教人去追求仁义,成为君子,目的皆是希望重现一个和谐的理想社会。

儒家

道家所关心的,却是人处于乱世之下如何立身处世而自保。道家主张既然万事万物皆摆脱不了自然规律而变化。道家的终极关怀是于乱世中找寻个人的自我救赎,自保全生的方法,具有强烈的个人主义色彩。

道家

儒家所重的是群体社会。 道家所关怀的是个人。

儒道对比

修身、齐家、治国、平天下

知识点总结

1.通假字

砉然向然

技盖至此乎

善刀而藏之

同“响”

同“盍”,何、怎么

同“缮”,揩拭

2.古今异义

依乎天理

因其固然

虽然,每至于族

④视为止,行为迟

古义:牛体的自然结构。

今义:天然的道理。

古义:本来的结构。

今义:表示承认某个事实,引起下文转折。

古义:虽然这样。

今义:表转折的连词。

古义:动作因此。

今义:受思想支配而表现出来的活动。

3.词类活用

良庖岁更刀

族庖月更刀

而刀刃者无厚

名词作状语,每年

名词作状语,每月

形容词作名词,厚度

4.一词多义

族庖月更刀

每至于族

士大夫之族

臣以神遇而不以目视

视为止,行为迟

形容词,众

名词,(筋骨)交错聚结的地方

名词,类 同义:侪(chái),辈

动词,看

名词,目光,眼睛

技盖至此乎

依乎天理

而况大乎

恢恢乎其于游刃必有余地矣

语气词,用在句末表疑问

介词,相当于“于”

语气词,用在句末表感叹

形容词词尾,“……的样子”

5.特殊句式

判断句

臣之所好者道也

良庖岁更刀,割也

状语后置句

而刀刃若新发于硎

“……也”表判断

“……,……也”表判断

“于硎”是“新发”的状语

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])