9.《说“木叶”》课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 9.《说“木叶”》课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-12 08:58:43 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

“寒梅最堪恨,长作去年花。”——李商隐

“无意苦争春,一任群芳妒。”——陆游

“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。”——王冕

“己是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。”——毛泽东

一枝梅,百样情。李商隐神伤,陆游骨傲,林和靖心雅,王冕气正,而毛泽东则为之唱响战歌!

这便是中国语言的魅力所在。今天,我们便一起走进林庚先生的《说“木叶”》,去领略“木叶”的古今风情。

新课导入

1.把握作者观点,理解“木”的艺术特征和“木叶”的艺术形象

2.把握文章的基本观点,理解作者说理的层次和逻辑,提升梳理论述类文本的能力

3.分析文章例证法、引证法运用的效果

4.培养对中国传统文化的热爱,增强民族自信心和自豪感

林庚,原籍福建闽侯(今福州市),1910年2月22日生于北京,1933年毕业于清华大学中文系。1933年秋天出版了第一本自由体诗集《夜》,1934年以后,他作为一名自由诗体的新诗人开始尝试新的格律体,先后出版了诗集《北平情歌》《冬眠曲及其他》。

作者简介

文学评论

概念 又叫“文艺评论”,既是指运用一定的理论和方法对各种文学现象进行探讨、体会、评价的科学研究活动,又是指反映这种研究成果的一种文章样式。

作用 揭示艺术现象中的审美价值和思想意义,探讨艺术创作的方法和规律,以提高文艺创作的水平;还要帮助读者正确理解作品,培养和提高读者的艺术欣赏能力和健康的艺术情趣。

类型 诗歌评论、小说评论、散文评论、戏剧评论、影视评论等。

文学知识

诗歌的意象和意境

诗歌的意象是指诗歌中熔铸了作者主观感情的客观物象,是作者内在的思想情感与外在的客观物象的统一。也就是“借景抒情”中的“景”或“托物言志”中的“物”。诗人对意象的选取与描绘,正是作者主观情感的流露。

诗歌的意境是指诗人的主观感情和客观事物相互融合而形成的一种艺术境界,是一种情景交融而又虚实相生的艺术形象,是作者的创作与读者的想象共同创造的结果。

任务活动一 整体把握,理清结构

任务说明:文章的结构,是文章部分与部分、部分与整体之间的内在联系和外部形式的统一。文章都是由中心意思、材料、结构三个要素组成的。中心意思是文章的“灵魂”,要明确无误;材料是“血肉”,要丰富,并能集中地反映中心;结构则是文章的“骨架”,是谋篇布局的手段,是运用材料反映中心思想的方法。

任务活动

1.文章是按什么顺序展开的?

是按照“发现问题——分析问题——总结全文”的顺序层层深入来展开的。

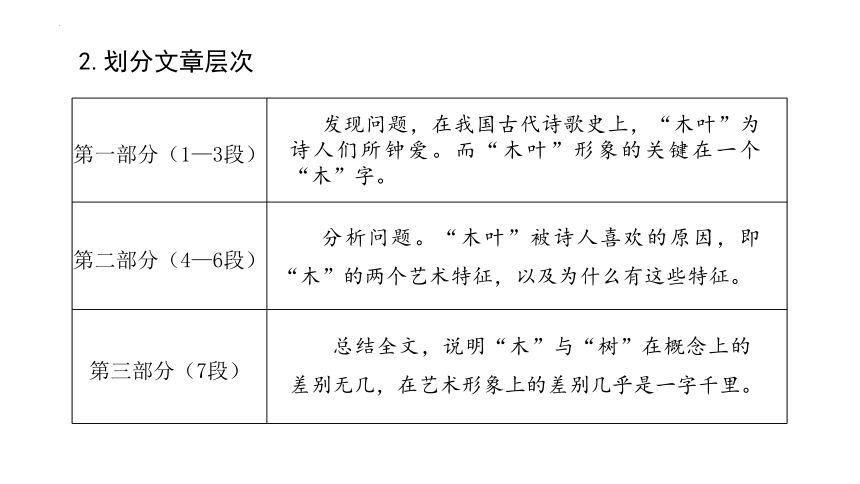

2.划分文章层次

第一部分(1—3段)

第二部分(4—6段)

第三部分(7段)

发现问题,在我国古代诗歌史上,“木叶”为诗人们所钟爱。而“木叶”形象的关键在一个“木”字。

分析问题。“木叶”被诗人喜欢的原因,即“木”的两个艺术特征,以及为什么有这些特征。

总结全文,说明“木”与“树”在概念上的差别无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

3.“‘木’不但让我们容易想起树干,而且还会带来‘木’所暗示的颜色性。”这一句在文中有何作用?

从内容上说,总领全段内容,表明接下来要阐释第二个艺术特征;从结构上讲,起到过渡作用,由“木”的第一个艺术特征过渡到第二个艺术特征。用“树干”一词承接上文,用“颜色”一词领起下文。

任务活动二 总括内容,高屋建瓴

任务说明:内容是文章的血肉,阅读文章先读懂文章写了哪些内容,分清主次详略,把握住基本的语言逻辑,进而进行概括升华,提炼出主旨。唯有准确把握住了文章的内容,才能更好的鉴赏文章,也为分析文章的情感,感受其中的哲理奠定了坚实的基础。

“树”具有繁茂的枝叶,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想,“树”和“叶”之间有太多的一致,二者在概念和意味上并没有什么不同,只是因为古代诗人文字洗练,又习于用单字。

1.为什么在古典诗歌中很少见到“树叶”这个词汇?(请结合有关段落,用文中语句整合、概括回答)

2.结合文章有关段落,分析“树叶”与“木叶”“落叶”的区别有哪些,完成下面表格。

意象 颜色 触觉 意味

树叶 褐绿色 密密层层、浓荫 繁密充实

木叶 (1) (2) (3)

落叶 (4) (5) (6)

落木 比木叶更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了

(1)微黄

(2)干燥、不湿润

(3)疏朗、飘零之意

(4)繁密绿色

(5)饱含水分

(6)春夏之交

本文谈到“这暗示性仿佛是概念的影子”,它与“概念中的意义交织组合起来”,“成为丰富多彩、一言难尽的言说”。所谓“概念中的意义”,大约是指在字典、辞典上可以查到的词语的意思。

3.本文所谈诗歌的“暗示性”对我们欣赏诗歌有什么启示?

有人称之为言内义,它明了确定。而作为概念的影子的暗示性,所指的是概念以外的意义,如象征义、深层义、言外义等,这样的意义是不确定的、有弹性的,是要依据上下文、整首诗来表达或理解的。在诗歌鉴赏中,不仅要玩味语言的言内义,而且要玩味概念以外的意义,这样才能真正理解和鉴赏诗歌的旨趣。

这句是说“木”和“树”在概念上是一致的,但在形象意义上却不同,“木”一般是于秋风叶落的情景中取得鲜明的形象:空阔、单纯。而“树”则要借助树叶的多来表达饱满的感情。“高木”比“高树”更显得空阔。

4.“然则‘高树’则饱满,‘高木’则空阔,这就是‘木’与‘树’相同而又不同的地方。”如何理解句中的“相同而又不同的地方”?

“敏感”是指诗人能认识语言形象中一切潜在的力量,就是说他们不但懂得词语概念的意义,而且熟悉它丰富而微妙的形象色彩、感彩。“有修养”是指诗人能够把语言形象中潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩、一言难尽的言说。

5.“敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量。”怎样理解句中的“敏感”和“有修养”?

“一言难尽”是指诗歌言有尽而意无穷的含蓄性特征,它是由诗句的暗示性决定的。课文注释中引用《庄子·外物》中的话:“言者所以在意,得意而忘言。”这个“意”就是词语字面意义之外的意味,也就是课文所说的语言形象的“潜在的力量”。

“富于感染性启发性”是说诗句的暗示性最能引发鉴赏者的想象和联想,从而受到感染,如由“木”引起的落叶的联想。

6.“把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩、一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。”如何理解句中的“一言难尽”和“富于感染性启发性”?

任务活动三 锤炼语言,曲径探幽

任务说明:一千多年来的中国诗坛尽管新旧更替,但是“语不惊人死不休”却是不同时代的诗人都企盼达到的艺术高峰。“语不惊人死不休”的主要内涵即是“炼字与炼意”。“吟安一个字,捻断数茎须”“诗赋以一字见工拙”,品鉴诗词的语言,是鉴赏诗歌之美,品鉴诗人之情的重要方法。

1.结合课文内容,赏析诗句中“木叶”意象的作用。

诗句 赏析

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。

秋风吹木叶,还似洞庭波。

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。

描绘了万木落叶飘飞的景象,渲染了凄美的意境。

以“木叶”“江波”“云”“山”等景物组成一幅气象开阔、气韵凄清的秋景图,生发出浓重秋思,笔调明净,气氛凄冷。

“木叶”在秋风中纷纷飘落,与洞庭水浩荡的波纹相似,极其委婉地表达了诗人的思念之情。

深秋九月的捣衣声,催落树上枯叶,引发了诗中主人公对远在边关的丈夫的思念。

2.林庚先生在文中提出“木”含有微黄、干燥的艺术特征,按照这个理论把“病树前头万木春”换成“病木前头万树春”似乎更恰当,你认为如何?请说出理由。

(1)赞成“病木前头万树春”。理由:“木”字所暗示的颜色更接近黄色,有干燥之感,“病木”搭配更恰当。“树”字中包含着饱满、绵密、苍翠的语言暗示性,“万树春”更能体现出欣欣向荣的春意,符合诗歌想表达的意境。

(2)赞成“病树前头万木春”。理由:“木”和“树”都是仄声,在平仄上来说,可以互换。但从声韵的协调上来说,“万木春”比“万树春”更加和谐。正如杜甫《登高》中使用“无边落木”而非“落叶”或“落树”,“木”字更适合营造一种宏大、开阔的意境,故“万木”的搭配更恰切。

3.林庚先生认为,诗歌语言的精妙在于它的暗示性,这种暗示性常常会形成一个美好的传统。但是也有人认为,这种传统一旦形成,会给文学创作造成俗滥的流弊。对于这个问题,你是怎么看的?

观点一:我赞同林庚先生的观点。诗歌语言富于暗示性,这暗示性成为一种“潜在的力量”,成为令人玩味无穷的“精妙”的诗歌语言。在吟咏之间,那些“潜在的力量”便在不知不觉之中影响着读者,感染启发着读者,让人情思灵动,视通万里。

观点二:我对林庚先生的观点持谨慎的保留意见。暗示性也会给诗歌创作带来负面影响。美学家朱光潜先生曾说:“联想意义也最易误用而生流弊。联想起于习惯,习惯老是欢喜走熟路。熟路抵抗力最低,引诱性最大,一人走过,人人就都跟着走,愈走就愈平滑俗滥,没有一点新奇的意味。……美人都是‘柳腰桃面’,‘王嫱、西施’,才子都是‘学富五车,才高八斗’;谈风景必是‘春花秋月’,叙离别不离‘柳岸灞桥’;做买卖都有‘端木遗风’,到现在用铅字排印书籍还是‘付梓’‘杀青’。”后人受屈原“木叶”诗句的影响,于是“一用再用,熟能生巧”,是不是一种“流弊”呢?无论是诗歌还是散文创作,这种流弊并不少见。

任务活动四 分析特色,学以致用

任务说明:写作特色是指文章在某些方面所体现出来的显著的写作技巧、写作特点和效果。写作特色因人而异,写作特色运用得好,能增强文章的表达力,使得文章引人入胜。写作特色内涵丰富,例如结构、修辞、语言、叙事特点、表达方式等等。准确分析并概括文学作品的写作特色,有助于提升阅读者的感悟力,也为表达提供了方法借鉴。

①例证法。在第1段中,作者列举了谢庄《月赋》、陆厥《临江王节士歌》、王褒《渡河北》中的诗句,说明从屈原《九歌》开始,“木叶”成为诗人们笔下钟爱的形象,由此引出文章论说的对象和主题——木叶。

②引证法。第2段引用了《橘颂》、《招隐士》、无名氏古诗中的诗句,引用这些诗句作例证,可以说明“树”的意象比较常见,并由此引导读者深入思考,引发读者探究的兴趣。同时也为后文的分析做铺垫。

1.本文用到哪些论证手法 有何作用

文章一个重要特征是采用比较分析的方法,引领读者一起进入“树叶”与“木叶”的不同意境,品味“木叶”的形象魅力。在比较分析的过程中,采用由现象到本质。由感性认识到理性认识的思维模式。先由诗句总结“木叶”出现的场合,再由此深入到诗歌语言的暗示性问题。由于作者紧扣诗句,并对诗句意境进行想象挖掘,使读者也一同进入诗歌鉴赏的境界,自然学会品味诗歌的内部和外部语言。

2.《说“木叶”》是怎样进行比较分析的?

“这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后”,使用了拟人手法,“躲”字形象鲜明,生动地说明了暗示性和概念之间的关系。概念意义,也就是我们平时理解的意义,或者说是字面上的相对固定的意义,一般称之为“言内义”。而所谓“暗示意义”也就是诗歌语言的潜在意义,“常常躲在概念的背后”,一般称之为“言外义”,它能构成“丰富多彩、一言难尽的言说”。

3.“这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。”试分析此句中运用的修辞手法及效果。

4.概括文章的艺术特色。

①善于设问与对比

②大量的举例和引用,论证详实

③由现象到分析,层层深入,逻辑清晰

④语言形象生动,清楚明晰

“寒梅最堪恨,长作去年花。”——李商隐

“无意苦争春,一任群芳妒。”——陆游

“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。”——王冕

“己是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。”——毛泽东

一枝梅,百样情。李商隐神伤,陆游骨傲,林和靖心雅,王冕气正,而毛泽东则为之唱响战歌!

这便是中国语言的魅力所在。今天,我们便一起走进林庚先生的《说“木叶”》,去领略“木叶”的古今风情。

新课导入

1.把握作者观点,理解“木”的艺术特征和“木叶”的艺术形象

2.把握文章的基本观点,理解作者说理的层次和逻辑,提升梳理论述类文本的能力

3.分析文章例证法、引证法运用的效果

4.培养对中国传统文化的热爱,增强民族自信心和自豪感

林庚,原籍福建闽侯(今福州市),1910年2月22日生于北京,1933年毕业于清华大学中文系。1933年秋天出版了第一本自由体诗集《夜》,1934年以后,他作为一名自由诗体的新诗人开始尝试新的格律体,先后出版了诗集《北平情歌》《冬眠曲及其他》。

作者简介

文学评论

概念 又叫“文艺评论”,既是指运用一定的理论和方法对各种文学现象进行探讨、体会、评价的科学研究活动,又是指反映这种研究成果的一种文章样式。

作用 揭示艺术现象中的审美价值和思想意义,探讨艺术创作的方法和规律,以提高文艺创作的水平;还要帮助读者正确理解作品,培养和提高读者的艺术欣赏能力和健康的艺术情趣。

类型 诗歌评论、小说评论、散文评论、戏剧评论、影视评论等。

文学知识

诗歌的意象和意境

诗歌的意象是指诗歌中熔铸了作者主观感情的客观物象,是作者内在的思想情感与外在的客观物象的统一。也就是“借景抒情”中的“景”或“托物言志”中的“物”。诗人对意象的选取与描绘,正是作者主观情感的流露。

诗歌的意境是指诗人的主观感情和客观事物相互融合而形成的一种艺术境界,是一种情景交融而又虚实相生的艺术形象,是作者的创作与读者的想象共同创造的结果。

任务活动一 整体把握,理清结构

任务说明:文章的结构,是文章部分与部分、部分与整体之间的内在联系和外部形式的统一。文章都是由中心意思、材料、结构三个要素组成的。中心意思是文章的“灵魂”,要明确无误;材料是“血肉”,要丰富,并能集中地反映中心;结构则是文章的“骨架”,是谋篇布局的手段,是运用材料反映中心思想的方法。

任务活动

1.文章是按什么顺序展开的?

是按照“发现问题——分析问题——总结全文”的顺序层层深入来展开的。

2.划分文章层次

第一部分(1—3段)

第二部分(4—6段)

第三部分(7段)

发现问题,在我国古代诗歌史上,“木叶”为诗人们所钟爱。而“木叶”形象的关键在一个“木”字。

分析问题。“木叶”被诗人喜欢的原因,即“木”的两个艺术特征,以及为什么有这些特征。

总结全文,说明“木”与“树”在概念上的差别无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

3.“‘木’不但让我们容易想起树干,而且还会带来‘木’所暗示的颜色性。”这一句在文中有何作用?

从内容上说,总领全段内容,表明接下来要阐释第二个艺术特征;从结构上讲,起到过渡作用,由“木”的第一个艺术特征过渡到第二个艺术特征。用“树干”一词承接上文,用“颜色”一词领起下文。

任务活动二 总括内容,高屋建瓴

任务说明:内容是文章的血肉,阅读文章先读懂文章写了哪些内容,分清主次详略,把握住基本的语言逻辑,进而进行概括升华,提炼出主旨。唯有准确把握住了文章的内容,才能更好的鉴赏文章,也为分析文章的情感,感受其中的哲理奠定了坚实的基础。

“树”具有繁茂的枝叶,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想,“树”和“叶”之间有太多的一致,二者在概念和意味上并没有什么不同,只是因为古代诗人文字洗练,又习于用单字。

1.为什么在古典诗歌中很少见到“树叶”这个词汇?(请结合有关段落,用文中语句整合、概括回答)

2.结合文章有关段落,分析“树叶”与“木叶”“落叶”的区别有哪些,完成下面表格。

意象 颜色 触觉 意味

树叶 褐绿色 密密层层、浓荫 繁密充实

木叶 (1) (2) (3)

落叶 (4) (5) (6)

落木 比木叶更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了

(1)微黄

(2)干燥、不湿润

(3)疏朗、飘零之意

(4)繁密绿色

(5)饱含水分

(6)春夏之交

本文谈到“这暗示性仿佛是概念的影子”,它与“概念中的意义交织组合起来”,“成为丰富多彩、一言难尽的言说”。所谓“概念中的意义”,大约是指在字典、辞典上可以查到的词语的意思。

3.本文所谈诗歌的“暗示性”对我们欣赏诗歌有什么启示?

有人称之为言内义,它明了确定。而作为概念的影子的暗示性,所指的是概念以外的意义,如象征义、深层义、言外义等,这样的意义是不确定的、有弹性的,是要依据上下文、整首诗来表达或理解的。在诗歌鉴赏中,不仅要玩味语言的言内义,而且要玩味概念以外的意义,这样才能真正理解和鉴赏诗歌的旨趣。

这句是说“木”和“树”在概念上是一致的,但在形象意义上却不同,“木”一般是于秋风叶落的情景中取得鲜明的形象:空阔、单纯。而“树”则要借助树叶的多来表达饱满的感情。“高木”比“高树”更显得空阔。

4.“然则‘高树’则饱满,‘高木’则空阔,这就是‘木’与‘树’相同而又不同的地方。”如何理解句中的“相同而又不同的地方”?

“敏感”是指诗人能认识语言形象中一切潜在的力量,就是说他们不但懂得词语概念的意义,而且熟悉它丰富而微妙的形象色彩、感彩。“有修养”是指诗人能够把语言形象中潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩、一言难尽的言说。

5.“敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量。”怎样理解句中的“敏感”和“有修养”?

“一言难尽”是指诗歌言有尽而意无穷的含蓄性特征,它是由诗句的暗示性决定的。课文注释中引用《庄子·外物》中的话:“言者所以在意,得意而忘言。”这个“意”就是词语字面意义之外的意味,也就是课文所说的语言形象的“潜在的力量”。

“富于感染性启发性”是说诗句的暗示性最能引发鉴赏者的想象和联想,从而受到感染,如由“木”引起的落叶的联想。

6.“把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩、一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。”如何理解句中的“一言难尽”和“富于感染性启发性”?

任务活动三 锤炼语言,曲径探幽

任务说明:一千多年来的中国诗坛尽管新旧更替,但是“语不惊人死不休”却是不同时代的诗人都企盼达到的艺术高峰。“语不惊人死不休”的主要内涵即是“炼字与炼意”。“吟安一个字,捻断数茎须”“诗赋以一字见工拙”,品鉴诗词的语言,是鉴赏诗歌之美,品鉴诗人之情的重要方法。

1.结合课文内容,赏析诗句中“木叶”意象的作用。

诗句 赏析

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。

秋风吹木叶,还似洞庭波。

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。

描绘了万木落叶飘飞的景象,渲染了凄美的意境。

以“木叶”“江波”“云”“山”等景物组成一幅气象开阔、气韵凄清的秋景图,生发出浓重秋思,笔调明净,气氛凄冷。

“木叶”在秋风中纷纷飘落,与洞庭水浩荡的波纹相似,极其委婉地表达了诗人的思念之情。

深秋九月的捣衣声,催落树上枯叶,引发了诗中主人公对远在边关的丈夫的思念。

2.林庚先生在文中提出“木”含有微黄、干燥的艺术特征,按照这个理论把“病树前头万木春”换成“病木前头万树春”似乎更恰当,你认为如何?请说出理由。

(1)赞成“病木前头万树春”。理由:“木”字所暗示的颜色更接近黄色,有干燥之感,“病木”搭配更恰当。“树”字中包含着饱满、绵密、苍翠的语言暗示性,“万树春”更能体现出欣欣向荣的春意,符合诗歌想表达的意境。

(2)赞成“病树前头万木春”。理由:“木”和“树”都是仄声,在平仄上来说,可以互换。但从声韵的协调上来说,“万木春”比“万树春”更加和谐。正如杜甫《登高》中使用“无边落木”而非“落叶”或“落树”,“木”字更适合营造一种宏大、开阔的意境,故“万木”的搭配更恰切。

3.林庚先生认为,诗歌语言的精妙在于它的暗示性,这种暗示性常常会形成一个美好的传统。但是也有人认为,这种传统一旦形成,会给文学创作造成俗滥的流弊。对于这个问题,你是怎么看的?

观点一:我赞同林庚先生的观点。诗歌语言富于暗示性,这暗示性成为一种“潜在的力量”,成为令人玩味无穷的“精妙”的诗歌语言。在吟咏之间,那些“潜在的力量”便在不知不觉之中影响着读者,感染启发着读者,让人情思灵动,视通万里。

观点二:我对林庚先生的观点持谨慎的保留意见。暗示性也会给诗歌创作带来负面影响。美学家朱光潜先生曾说:“联想意义也最易误用而生流弊。联想起于习惯,习惯老是欢喜走熟路。熟路抵抗力最低,引诱性最大,一人走过,人人就都跟着走,愈走就愈平滑俗滥,没有一点新奇的意味。……美人都是‘柳腰桃面’,‘王嫱、西施’,才子都是‘学富五车,才高八斗’;谈风景必是‘春花秋月’,叙离别不离‘柳岸灞桥’;做买卖都有‘端木遗风’,到现在用铅字排印书籍还是‘付梓’‘杀青’。”后人受屈原“木叶”诗句的影响,于是“一用再用,熟能生巧”,是不是一种“流弊”呢?无论是诗歌还是散文创作,这种流弊并不少见。

任务活动四 分析特色,学以致用

任务说明:写作特色是指文章在某些方面所体现出来的显著的写作技巧、写作特点和效果。写作特色因人而异,写作特色运用得好,能增强文章的表达力,使得文章引人入胜。写作特色内涵丰富,例如结构、修辞、语言、叙事特点、表达方式等等。准确分析并概括文学作品的写作特色,有助于提升阅读者的感悟力,也为表达提供了方法借鉴。

①例证法。在第1段中,作者列举了谢庄《月赋》、陆厥《临江王节士歌》、王褒《渡河北》中的诗句,说明从屈原《九歌》开始,“木叶”成为诗人们笔下钟爱的形象,由此引出文章论说的对象和主题——木叶。

②引证法。第2段引用了《橘颂》、《招隐士》、无名氏古诗中的诗句,引用这些诗句作例证,可以说明“树”的意象比较常见,并由此引导读者深入思考,引发读者探究的兴趣。同时也为后文的分析做铺垫。

1.本文用到哪些论证手法 有何作用

文章一个重要特征是采用比较分析的方法,引领读者一起进入“树叶”与“木叶”的不同意境,品味“木叶”的形象魅力。在比较分析的过程中,采用由现象到本质。由感性认识到理性认识的思维模式。先由诗句总结“木叶”出现的场合,再由此深入到诗歌语言的暗示性问题。由于作者紧扣诗句,并对诗句意境进行想象挖掘,使读者也一同进入诗歌鉴赏的境界,自然学会品味诗歌的内部和外部语言。

2.《说“木叶”》是怎样进行比较分析的?

“这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后”,使用了拟人手法,“躲”字形象鲜明,生动地说明了暗示性和概念之间的关系。概念意义,也就是我们平时理解的意义,或者说是字面上的相对固定的意义,一般称之为“言内义”。而所谓“暗示意义”也就是诗歌语言的潜在意义,“常常躲在概念的背后”,一般称之为“言外义”,它能构成“丰富多彩、一言难尽的言说”。

3.“这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。”试分析此句中运用的修辞手法及效果。

4.概括文章的艺术特色。

①善于设问与对比

②大量的举例和引用,论证详实

③由现象到分析,层层深入,逻辑清晰

④语言形象生动,清楚明晰

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])