15.2《答司马谏议书》课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 15.2《答司马谏议书》课件(共41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-12 09:03:13 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

王安石

壹·知人论世

作者简介

王安石(1021年12月18日-1086年5月21日)字介甫,号半山,江西临川人,北宋著名政治家、文学家、改革家。曾被封为荆国公,世称王荆公,谥号文,又称王文公。

他是北宋著名的政治家、改革家,两次出任宰相,坚持推行变法,世称王安石变法。列宁称他是“中国十一世纪的改革家”。

王安石又是著名的文学家,他是唐宋八大家之一,他在诗、词、散文等方面都有独特的成就,他主张“为文”应“有补于世”,“以适用为本”。他的著作有《临川先生文集》《王荆公诗文集》。

作者简介

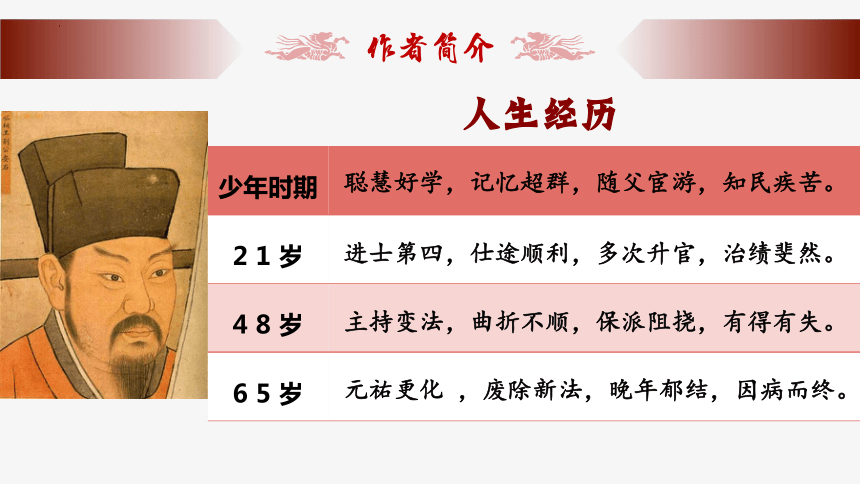

人生经历

少年时期

2 1 岁

4 8 岁

6 5 岁

聪慧好学,记忆超群,随父宦游,知民疾苦。

进士第四,仕途顺利,多次升官,治绩斐然。

主持变法,曲折不顺,保派阻挠,有得有失。

元祐更化 ,废除新法,晚年郁结,因病而终。

知识补充

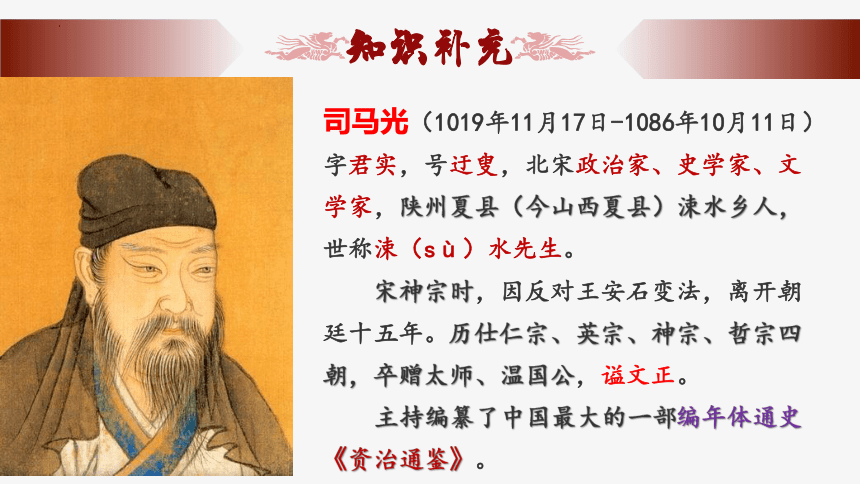

司马光(1019年11月17日-1086年10月11日)字君实,号迂叟,北宋政治家、史学家、文学家,陕州夏县(今山西夏县)涑水乡人,世称涑(sù)水先生。

宋神宗时,因反对王安石变法,离开朝廷十五年。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,卒赠太师、温国公,谥文正。

主持编纂了中国最大的一部编年体通史《资治通鉴》。

知识补充

王安石变法,是发生在宋神宗时期的改革,王安石发动的旨在改变北宋建国以来积贫积弱局面的一场社会改革运动。

变法自熙宁二年开始,至元丰八年宋神宗去世结束,故亦称熙宁变法、熙丰变法。

王安石变法以发展生产,富国强兵,挽救宋朝政治危机为目的,以"理财""整军"为中心,涉及政治、经济、军事、社会、文化各个方面,是中国古代史上继商鞅变法之后又一次规模巨大的社会变革运动。

知识补充

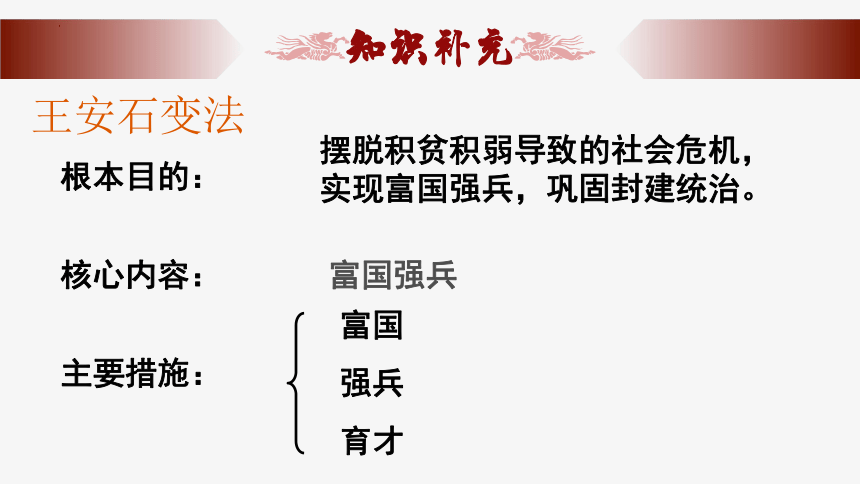

王安石变法

根本目的:

摆脱积贫积弱导致的社会危机,实现富国强兵,巩固封建统治。

核心内容:

富国强兵

主要措施:

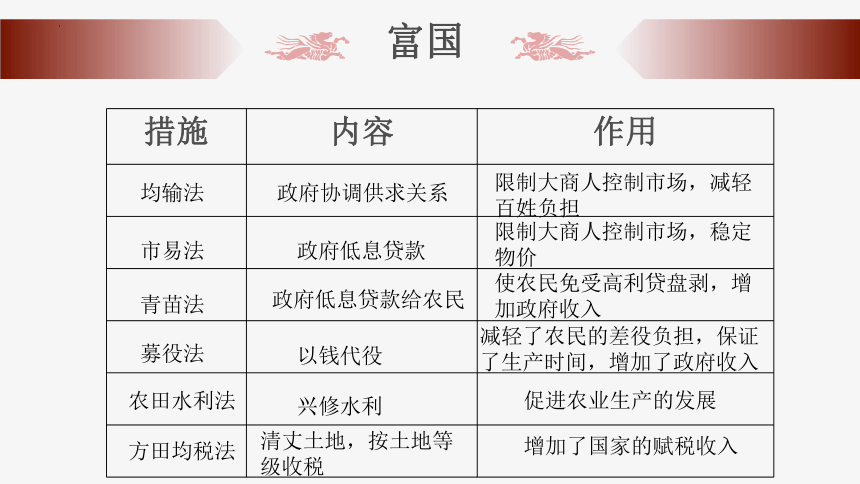

富国

强兵

育才

富国

措施 内容 作用

均输法

青苗法

市易法

募役法

政府低息贷款给农民

政府低息贷款

政府协调供求关系

以钱代役

限制大商人控制市场,减轻百姓负担

限制大商人控制市场,稳定物价

使农民免受高利贷盘剥,增加政府收入

减轻了农民的差役负担,保证了生产时间,增加了政府收入

促进农业生产的发展

兴修水利

农田水利法

增加了国家的赋税收入

清丈土地,按土地等级收税

方田均税法

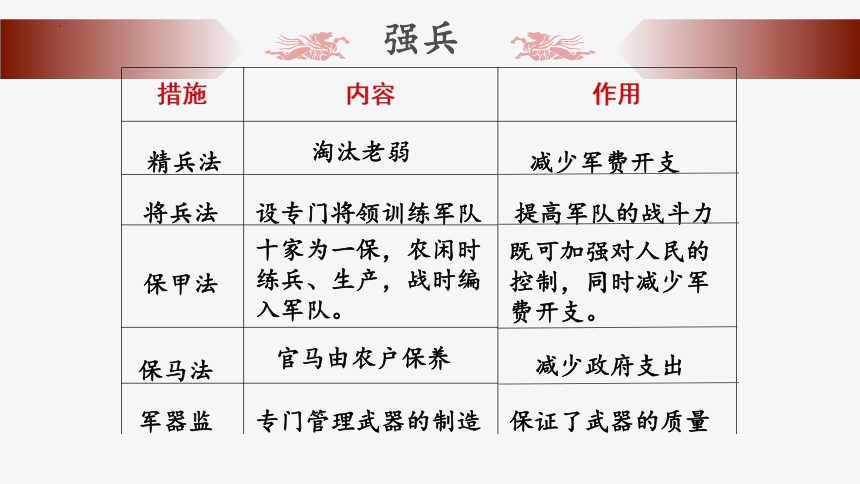

精兵法

将兵法

保甲法

保马法

军器监

强兵

淘汰老弱

设专门将领训练军队

十家为一保,农闲时练兵、生产,战时编入军队。

官马由农户保养

专门管理武器的制造

减少军费开支

提高军队的战斗力

既可加强对人民的控制,同时减少军费开支。

减少政府支出

保证了武器的质量

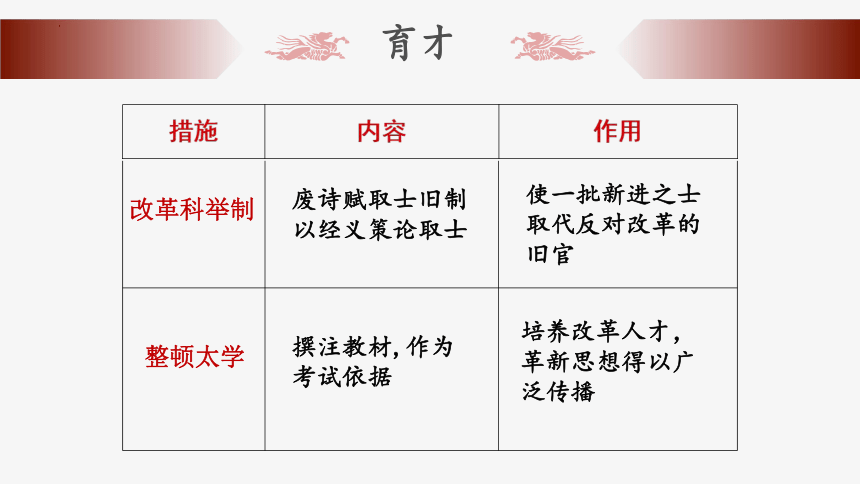

育才

改革科举制

废诗赋取士旧制

以经义策论取士

使一批新进之士取代反对改革的旧官

整顿太学

撰注教材,作为考试依据

培养改革人才,革新思想得以广泛传播

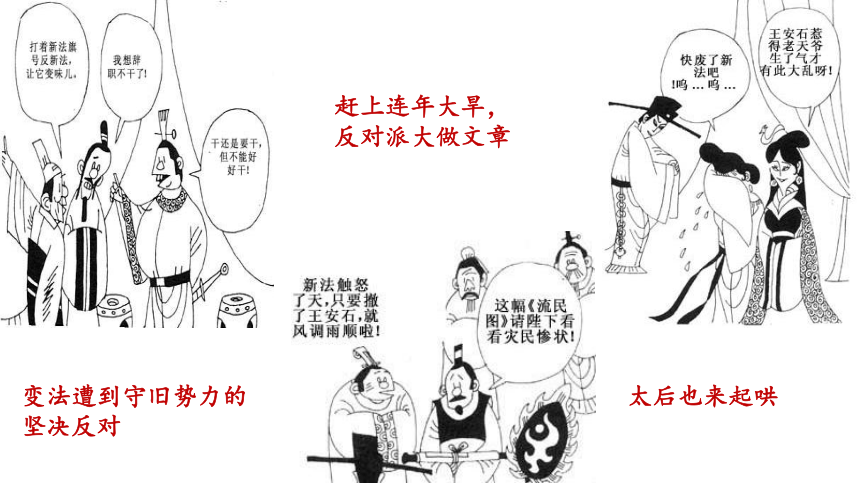

变法遭到守旧势力的 坚决反对

赶上连年大旱,

反对派大做文章

太后也来起哄

举几个王安石变法不当的例子。比如青苗法,在每年二五月青黄不接时,由政府以低息给农民贷款贷粮。本是好意,但办事的人中饱私囊,成了强制农民借贷,而且调高利息,农民负担比原来还重。再比如水利法,鼓励开荒,兴修水利,费用由当地住户按贫富等级高下出资,也可以向政府贷款。结果兴修水利成了官员政绩考核标准,一些地方官员强制百姓交钱修建,百姓负担更重了。

王安石变法条目繁多,百姓一时接受不了,中间还被办事的人肆意解读篡改,弄的怨声载道,民不聊生。王安石出发点是好的,可是好心也会办坏事。直到神宗死后,太后执政,王安石罢官,宣告变法失败。

变法之弊

写作背景

北宋中期,社会矛盾尖锐。宋神宗任命王安石为参知政事,实行变法,旨在改变北宋建国以来积贫积弱局面,力图通过整军理财以求富国强兵。新法的实行,抑制了大官僚大地主和豪强的特权,激起既得利益者的强烈反对。以司马光为代表的保守派,代表着封建豪绅大地主、大贵族阶级的利益,要求罢黜新法,恢复旧制。

王安石读了司马光的第一封信,颇不高兴,出于礼节,只回了一封短信,没有就司马光的意见作实质性答复。司马光心有不甘,又写了第二封信,进一步阐明青苗法的不当之处,其意仍在说教。王安石接信后,又回了封信,就司马光第一封信作了较为具体的答复,这就是后来闻名于世的《答司马谏议书》。

“答”:即“答复、回复”之意。

“司马”:即司马光

“谏议”:是“谏议大夫”这个官职

谏院是宋代设立的舆论机关,负责在朝廷中搜集建议和评论。 谏院中设谏官和御史,御史负责组织各种官员收集民间的意见;谏官议论施政的得失,供皇帝参考,有时还可纠正皇帝的错误。

“书”:文体名,书信。

解 题

“答司马谏议书”:回复谏议大夫司马光的信

书

文体知识

古代的一种文体,即书信。

古人写信多有题目,说明写给谁,信题多为:

解 题

“与……书”

对象

《与朱元思书》(吴均)《与妻书》林觉民

“报……书”

《报任安书》(司马迁)

复信

“上……书”

《上枢密韩太尉书》(苏辙)

高官

“答……书”

《答司马谏议书》(王安石)《答苏武书》(李陵)

回信

本文是一篇书信体的驳论文

王安石与司马光共事多年,私交不错,只是政见每每不合。这篇文章既要照顾到友情又要摆明事实,因而作者采用了寓柔于刚的表达方法,措辞委婉,但在变法原则上寸步不让,形成了独特的语言风格:据理力驳而不失委婉,于平和中显出夺人的气势。

补充:立论与驳论

立论 :针对客观事物或问题,直接提出自己的见解和主张,阐明其理由,表明自己的态度就是立论。换一个角度来说,立论就是运用充分有力的证据从正面直接证明自己论点正确性的论证形式。

驳论:是通过驳斥敌对论点,证明它是错误的、荒谬的,从而证明自己观点正确性的一种论证方法。驳论可分为驳论点、驳论据和驳论证三种。

贰·初读体会

强聒 重念

冀君实或见恕也 辟邪说

难壬人 不恤国事

胥怨者民也 会晤

盘庚不为怨者故改其度 度义而后动

读文正音

qiǎng guō

chóng

jì

shù

pì

nàn rén

xù

xū

dù

wù

duó

叁·深度探究

文本探究

1、《答司马谏议书》第一段主要内容是什么?

交代写信的原因。

2、措辞有何特点?

文本探究

解读第一段

王安石

①措辞彬彬有礼

②语调含蓄委婉

③暗藏锋芒

(蒙教,上报,见恕……)

(强聒,不宜卤莽,冀

君实或见恕也)

(终必不蒙见察)

3、体现了王安石什么样的形象?

有礼节、有风度、有风骨的政治家形象。

知识补充

名实之辩

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实关系的研究和争论。

名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样一样事就会有不同的甚至完全相反的看法。

名:名称;形式 实:实际内容

在《答司马谏议书》中:

名:司马光给新法冠上的罪名

实:王安石变法的实际内容(性质)

王安石

司马光

第2段主要内容?

文本探究

解读第二段

从“名实相符”的论事原则出发,针对司马光信中所指责的实施新法的弊端,逐一驳斥,表明自己坚持变法的立场。

作者批驳了司马光的什么观点?

作者认为判断是非的原则是什么?

“侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。”

名实已明,而天下之理得矣。

(名实相符是辩别是非的原则 )

司马光

文本探究

名 实

司马光(保守派) 王安石(改革派)

侵官 添设新官,侵夺 原来官吏的权利。

生事 推行新法,生事扰民。

征利 设法生财,与民争利

拒谏 拒不接受反对意见。

对于司马光的指责,王安石如何辩驳?

以致天下怨谤也

受命于人主——议、修——授

先王之政,兴利除弊

为天下理财

辟邪说,难壬人

文本探究

总结:王安石如何一一反驳司马光的观点?

②先驳“侵官”

③次驳“生事”

①在辩驳之前,先高屋建瓴地提出“名实问题”

④再驳“征利”

⑤然后驳“拒谏”

⑥最后讲到“怨诽之多”

司马光的言辞攻击、指责非难

王安石完美防守

守中有攻

文本探究

第二段中王安石的辩驳有何特点?

②抓住问题实质,从大处高处着眼(在驳斥的同时指责司马光忤逆“人主”旨意,违背“先王”之政,不愿为天下兴利除弊,将司马光置于壬人邪说代言人的难堪境地)【扣帽子】

①思路清楚、逻辑明晰【辩论高手】

③言辞锐利,气势逼人,锋芒毕露(不为侵官/不为生事/不为征利/不为拒谏/固前知其如此)【咄咄逼人】

第二段

1、提供推理前提(原则)

(论证的立足点)

2、摆出对方观点

3、逐一驳前四种说法

4、指出无须驳“致怨谤”

第二段层次梳理

批驳谬论

针锋相对 无所畏惧

知识补充

盘庚之迁

盘庚迁殷是发生在商朝中期的一次历史事件,是指盘庚继位后,为了挽救政治危机,决定迁都于殷(今河南安阳)。

商汤建立商朝的时候,最早的国都在亳(bó,今河南商丘)。在以后三百年当中,都城一共搬迁了五次。这是因为王族内部经常争夺王位,发生内乱;再加上黄河下游常常闹水灾。有一次发大水,把都城全淹了,同时在统治者之间,对王位的争夺也十分激烈,有的人说应当父死子继,有的人说应当兄终弟及。叔侄之间、兄弟之间为争夺王位,常常展开你死我活的斗争。他们为私利把国家搞得混乱不堪。 就不得考虑迁都的问题。

自盘庚迁都殷后,商族才定居下来不再迁徙。从此,政局稳定,诸侯来朝,商朝遂强盛起来。

知识补充

盘庚曰:“今我民用荡析离居。”又曰:“予岂汝威?用奉畜(抚养)汝众。”又曰:“无或敢伏小人之攸箴。”又曰:“非废厥谋(你们的谋略),吊由灵。”盖盘庚遇水灾而选都,臣民有从者,有违者,盘庚不忍胁以威刑,故勤劳晓解,其卒也皆化而从之,非谓废弃天下人之言而独行己志也。光岂劝介甫以不恤国事,而同俗自媚哉?盖谓天下异同之议,亦当少垂意采察而已。

——《与王介甫第三书》

盘庚说“而今我们的百姓家人离散,居无定所”又说:“我不是要耍威风,迁都是为了奉养你们过上好日子”又说:“不要听信小人反对迁都的鼓动”又说:“这是听取了大家意见,从中选出的最好方案”。这都是说盘庚遇到水灾而要迁都,臣民有愿意的,有不愿意的,盘庚不忍心使用刑罚手段逼迫,所以苦口婆心反复劝说,最终还是化解矛盾,使大家顺从,并不是废弃所有人的意见,独按自己的想法去做。我哪里是劝您不以国事为重,以媚俗从众为荣?只是说天下有不同的意见,也希望您能多少留意体察而已。

一、王安石在回信中引用了盘庚迁殷的史实,他想表达什么内容?

王安石借“盘庚迁殷”说明反对者众多并不表明措施就有误,只要“度义而后动”,“是而不见可悔”,来表达变法的正确性、有效性,以及自己施行变法的坚定决心。

文本探究

文本探究

解读第三段

二、王安石为什么要进行这场变法?

①人习于苟且非一日;(百姓)

②士大夫多不恤国事、同俗自媚于众;(官员)

③上乃欲变此。(皇上)

④“不量敌之众寡,欲出力助上以抗之”(自己)

三、天下人“怨谤、汹汹然”的根本原因是什么?

新法触犯了大官僚大地主的利益

太后向宋神宗哭诉

王安石变法

文本探究

解读第三段

四、王安石说:“某知罪矣”,这是王安石在向司马光道歉认错吗?

王安石说“某知罪矣”,这不是向司马光认错。王安石认为自己“错”在“在位久,未能助上大有为,以普泽斯民”。由此可见王安石不仅没有因改革“认错”,反而认为自己改革还不够坚决,不够迅速,不够彻底。

王安石

文本探究

解读第三段

五、朗读第三段,分析王安石对于变法的态度。

王安石

坚持变法,义无反顾。

(1)“上乃欲变此,而某不量敌之众寡, 欲出力助上以抗之 ”,就是说皇上要变法,不管有多少人攻击,自己也要全力顶住。

(2)以盘庚迁都“度义而后动”,不以“怨者多”而改变计划的故事,表明自己变法的合理与正义性,更进一步表明在变法问题上 , 自己决不后悔, 决不后退!

第三段

1、指出士大夫的现状

2、举“盘庚西迁”的史实论证

3、以退为进反驳

第三段层次梳理

分析原因

态度坚决 措辞委婉

主要内容:指责保守派无所作为的思想,进一步明确自己的立场和态度,表明坚持改革的决心。

梳理思路

一、交代写信的原因和目的

二、驳斥谬论

分析原因

四、书信常规的结尾

驳 “侵官”

驳 “生事”

驳 “征利”

驳 “拒谏”

受命于人主

议修于朝廷

举先王之政

以兴利除弊

辟 邪 说

难 壬 人

为天下理财

三、分析反对派反对新法的原因,表达自己坚持改革的决心

驳论特色

1、中心论点:

反驳政敌指责变法“侵官、生事、征利、拒谏”

2、论据:

理论论据:

事实论据:

①名实相符的原则

①新法的实际情况 ②盘庚迁殷

3、论证方法: ①摆事实讲道理 ②举例论证

书信体 驳论文

效果:使反驳建立在坚实的理论原则基础之上

文章主旨

全文论点是针对司马光认为新法“侵官,生事,征利,拒谏,以致天下怨谤也”的指责,指出“儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣”,从而说明变法是正确的,司马光的攻击名实不符,全是谬论。文章逐条驳斥司马光的谬论,从而批驳了保守派不恤国事、墨守成规的弊端,表现出作者坚持改革、绝不为流言俗语所动的决心以及坚持变法的坚决态度。

“政敌”与“诤友”(能够直言规劝的朋友)

王安石和司马光,既是朋友又是政敌。早年,王安石与司马光二人皆同在包拯管辖的群牧司工作,后来同为翰林学士,二人不但经常一起谈论经学,还进行诗歌创作交流。两人都是政坛领袖,都是极为固执的人。因此,各有绰号:“司马牛”“拗相公”。

二人在变法上态度大相径庭,常产生激烈的争论。彼此都认为对方的执政方针荒谬至极。王安石大权在握,皇帝询问他对司马光的看法,王安石大加赞赏,称司马光为“国之栋梁”,对他的人品、力、文学造诣都给了很高的评价。因为如此,虽然司马光失去了皇帝的信任,但是并没有因为大权旁落而陷人悲惨的境地,总而得以从容地“退江湖之远”,吟诗作赋,锦衣玉食。

阅读延伸

王安石

壹·知人论世

作者简介

王安石(1021年12月18日-1086年5月21日)字介甫,号半山,江西临川人,北宋著名政治家、文学家、改革家。曾被封为荆国公,世称王荆公,谥号文,又称王文公。

他是北宋著名的政治家、改革家,两次出任宰相,坚持推行变法,世称王安石变法。列宁称他是“中国十一世纪的改革家”。

王安石又是著名的文学家,他是唐宋八大家之一,他在诗、词、散文等方面都有独特的成就,他主张“为文”应“有补于世”,“以适用为本”。他的著作有《临川先生文集》《王荆公诗文集》。

作者简介

人生经历

少年时期

2 1 岁

4 8 岁

6 5 岁

聪慧好学,记忆超群,随父宦游,知民疾苦。

进士第四,仕途顺利,多次升官,治绩斐然。

主持变法,曲折不顺,保派阻挠,有得有失。

元祐更化 ,废除新法,晚年郁结,因病而终。

知识补充

司马光(1019年11月17日-1086年10月11日)字君实,号迂叟,北宋政治家、史学家、文学家,陕州夏县(今山西夏县)涑水乡人,世称涑(sù)水先生。

宋神宗时,因反对王安石变法,离开朝廷十五年。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,卒赠太师、温国公,谥文正。

主持编纂了中国最大的一部编年体通史《资治通鉴》。

知识补充

王安石变法,是发生在宋神宗时期的改革,王安石发动的旨在改变北宋建国以来积贫积弱局面的一场社会改革运动。

变法自熙宁二年开始,至元丰八年宋神宗去世结束,故亦称熙宁变法、熙丰变法。

王安石变法以发展生产,富国强兵,挽救宋朝政治危机为目的,以"理财""整军"为中心,涉及政治、经济、军事、社会、文化各个方面,是中国古代史上继商鞅变法之后又一次规模巨大的社会变革运动。

知识补充

王安石变法

根本目的:

摆脱积贫积弱导致的社会危机,实现富国强兵,巩固封建统治。

核心内容:

富国强兵

主要措施:

富国

强兵

育才

富国

措施 内容 作用

均输法

青苗法

市易法

募役法

政府低息贷款给农民

政府低息贷款

政府协调供求关系

以钱代役

限制大商人控制市场,减轻百姓负担

限制大商人控制市场,稳定物价

使农民免受高利贷盘剥,增加政府收入

减轻了农民的差役负担,保证了生产时间,增加了政府收入

促进农业生产的发展

兴修水利

农田水利法

增加了国家的赋税收入

清丈土地,按土地等级收税

方田均税法

精兵法

将兵法

保甲法

保马法

军器监

强兵

淘汰老弱

设专门将领训练军队

十家为一保,农闲时练兵、生产,战时编入军队。

官马由农户保养

专门管理武器的制造

减少军费开支

提高军队的战斗力

既可加强对人民的控制,同时减少军费开支。

减少政府支出

保证了武器的质量

育才

改革科举制

废诗赋取士旧制

以经义策论取士

使一批新进之士取代反对改革的旧官

整顿太学

撰注教材,作为考试依据

培养改革人才,革新思想得以广泛传播

变法遭到守旧势力的 坚决反对

赶上连年大旱,

反对派大做文章

太后也来起哄

举几个王安石变法不当的例子。比如青苗法,在每年二五月青黄不接时,由政府以低息给农民贷款贷粮。本是好意,但办事的人中饱私囊,成了强制农民借贷,而且调高利息,农民负担比原来还重。再比如水利法,鼓励开荒,兴修水利,费用由当地住户按贫富等级高下出资,也可以向政府贷款。结果兴修水利成了官员政绩考核标准,一些地方官员强制百姓交钱修建,百姓负担更重了。

王安石变法条目繁多,百姓一时接受不了,中间还被办事的人肆意解读篡改,弄的怨声载道,民不聊生。王安石出发点是好的,可是好心也会办坏事。直到神宗死后,太后执政,王安石罢官,宣告变法失败。

变法之弊

写作背景

北宋中期,社会矛盾尖锐。宋神宗任命王安石为参知政事,实行变法,旨在改变北宋建国以来积贫积弱局面,力图通过整军理财以求富国强兵。新法的实行,抑制了大官僚大地主和豪强的特权,激起既得利益者的强烈反对。以司马光为代表的保守派,代表着封建豪绅大地主、大贵族阶级的利益,要求罢黜新法,恢复旧制。

王安石读了司马光的第一封信,颇不高兴,出于礼节,只回了一封短信,没有就司马光的意见作实质性答复。司马光心有不甘,又写了第二封信,进一步阐明青苗法的不当之处,其意仍在说教。王安石接信后,又回了封信,就司马光第一封信作了较为具体的答复,这就是后来闻名于世的《答司马谏议书》。

“答”:即“答复、回复”之意。

“司马”:即司马光

“谏议”:是“谏议大夫”这个官职

谏院是宋代设立的舆论机关,负责在朝廷中搜集建议和评论。 谏院中设谏官和御史,御史负责组织各种官员收集民间的意见;谏官议论施政的得失,供皇帝参考,有时还可纠正皇帝的错误。

“书”:文体名,书信。

解 题

“答司马谏议书”:回复谏议大夫司马光的信

书

文体知识

古代的一种文体,即书信。

古人写信多有题目,说明写给谁,信题多为:

解 题

“与……书”

对象

《与朱元思书》(吴均)《与妻书》林觉民

“报……书”

《报任安书》(司马迁)

复信

“上……书”

《上枢密韩太尉书》(苏辙)

高官

“答……书”

《答司马谏议书》(王安石)《答苏武书》(李陵)

回信

本文是一篇书信体的驳论文

王安石与司马光共事多年,私交不错,只是政见每每不合。这篇文章既要照顾到友情又要摆明事实,因而作者采用了寓柔于刚的表达方法,措辞委婉,但在变法原则上寸步不让,形成了独特的语言风格:据理力驳而不失委婉,于平和中显出夺人的气势。

补充:立论与驳论

立论 :针对客观事物或问题,直接提出自己的见解和主张,阐明其理由,表明自己的态度就是立论。换一个角度来说,立论就是运用充分有力的证据从正面直接证明自己论点正确性的论证形式。

驳论:是通过驳斥敌对论点,证明它是错误的、荒谬的,从而证明自己观点正确性的一种论证方法。驳论可分为驳论点、驳论据和驳论证三种。

贰·初读体会

强聒 重念

冀君实或见恕也 辟邪说

难壬人 不恤国事

胥怨者民也 会晤

盘庚不为怨者故改其度 度义而后动

读文正音

qiǎng guō

chóng

jì

shù

pì

nàn rén

xù

xū

dù

wù

duó

叁·深度探究

文本探究

1、《答司马谏议书》第一段主要内容是什么?

交代写信的原因。

2、措辞有何特点?

文本探究

解读第一段

王安石

①措辞彬彬有礼

②语调含蓄委婉

③暗藏锋芒

(蒙教,上报,见恕……)

(强聒,不宜卤莽,冀

君实或见恕也)

(终必不蒙见察)

3、体现了王安石什么样的形象?

有礼节、有风度、有风骨的政治家形象。

知识补充

名实之辩

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实关系的研究和争论。

名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样一样事就会有不同的甚至完全相反的看法。

名:名称;形式 实:实际内容

在《答司马谏议书》中:

名:司马光给新法冠上的罪名

实:王安石变法的实际内容(性质)

王安石

司马光

第2段主要内容?

文本探究

解读第二段

从“名实相符”的论事原则出发,针对司马光信中所指责的实施新法的弊端,逐一驳斥,表明自己坚持变法的立场。

作者批驳了司马光的什么观点?

作者认为判断是非的原则是什么?

“侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。”

名实已明,而天下之理得矣。

(名实相符是辩别是非的原则 )

司马光

文本探究

名 实

司马光(保守派) 王安石(改革派)

侵官 添设新官,侵夺 原来官吏的权利。

生事 推行新法,生事扰民。

征利 设法生财,与民争利

拒谏 拒不接受反对意见。

对于司马光的指责,王安石如何辩驳?

以致天下怨谤也

受命于人主——议、修——授

先王之政,兴利除弊

为天下理财

辟邪说,难壬人

文本探究

总结:王安石如何一一反驳司马光的观点?

②先驳“侵官”

③次驳“生事”

①在辩驳之前,先高屋建瓴地提出“名实问题”

④再驳“征利”

⑤然后驳“拒谏”

⑥最后讲到“怨诽之多”

司马光的言辞攻击、指责非难

王安石完美防守

守中有攻

文本探究

第二段中王安石的辩驳有何特点?

②抓住问题实质,从大处高处着眼(在驳斥的同时指责司马光忤逆“人主”旨意,违背“先王”之政,不愿为天下兴利除弊,将司马光置于壬人邪说代言人的难堪境地)【扣帽子】

①思路清楚、逻辑明晰【辩论高手】

③言辞锐利,气势逼人,锋芒毕露(不为侵官/不为生事/不为征利/不为拒谏/固前知其如此)【咄咄逼人】

第二段

1、提供推理前提(原则)

(论证的立足点)

2、摆出对方观点

3、逐一驳前四种说法

4、指出无须驳“致怨谤”

第二段层次梳理

批驳谬论

针锋相对 无所畏惧

知识补充

盘庚之迁

盘庚迁殷是发生在商朝中期的一次历史事件,是指盘庚继位后,为了挽救政治危机,决定迁都于殷(今河南安阳)。

商汤建立商朝的时候,最早的国都在亳(bó,今河南商丘)。在以后三百年当中,都城一共搬迁了五次。这是因为王族内部经常争夺王位,发生内乱;再加上黄河下游常常闹水灾。有一次发大水,把都城全淹了,同时在统治者之间,对王位的争夺也十分激烈,有的人说应当父死子继,有的人说应当兄终弟及。叔侄之间、兄弟之间为争夺王位,常常展开你死我活的斗争。他们为私利把国家搞得混乱不堪。 就不得考虑迁都的问题。

自盘庚迁都殷后,商族才定居下来不再迁徙。从此,政局稳定,诸侯来朝,商朝遂强盛起来。

知识补充

盘庚曰:“今我民用荡析离居。”又曰:“予岂汝威?用奉畜(抚养)汝众。”又曰:“无或敢伏小人之攸箴。”又曰:“非废厥谋(你们的谋略),吊由灵。”盖盘庚遇水灾而选都,臣民有从者,有违者,盘庚不忍胁以威刑,故勤劳晓解,其卒也皆化而从之,非谓废弃天下人之言而独行己志也。光岂劝介甫以不恤国事,而同俗自媚哉?盖谓天下异同之议,亦当少垂意采察而已。

——《与王介甫第三书》

盘庚说“而今我们的百姓家人离散,居无定所”又说:“我不是要耍威风,迁都是为了奉养你们过上好日子”又说:“不要听信小人反对迁都的鼓动”又说:“这是听取了大家意见,从中选出的最好方案”。这都是说盘庚遇到水灾而要迁都,臣民有愿意的,有不愿意的,盘庚不忍心使用刑罚手段逼迫,所以苦口婆心反复劝说,最终还是化解矛盾,使大家顺从,并不是废弃所有人的意见,独按自己的想法去做。我哪里是劝您不以国事为重,以媚俗从众为荣?只是说天下有不同的意见,也希望您能多少留意体察而已。

一、王安石在回信中引用了盘庚迁殷的史实,他想表达什么内容?

王安石借“盘庚迁殷”说明反对者众多并不表明措施就有误,只要“度义而后动”,“是而不见可悔”,来表达变法的正确性、有效性,以及自己施行变法的坚定决心。

文本探究

文本探究

解读第三段

二、王安石为什么要进行这场变法?

①人习于苟且非一日;(百姓)

②士大夫多不恤国事、同俗自媚于众;(官员)

③上乃欲变此。(皇上)

④“不量敌之众寡,欲出力助上以抗之”(自己)

三、天下人“怨谤、汹汹然”的根本原因是什么?

新法触犯了大官僚大地主的利益

太后向宋神宗哭诉

王安石变法

文本探究

解读第三段

四、王安石说:“某知罪矣”,这是王安石在向司马光道歉认错吗?

王安石说“某知罪矣”,这不是向司马光认错。王安石认为自己“错”在“在位久,未能助上大有为,以普泽斯民”。由此可见王安石不仅没有因改革“认错”,反而认为自己改革还不够坚决,不够迅速,不够彻底。

王安石

文本探究

解读第三段

五、朗读第三段,分析王安石对于变法的态度。

王安石

坚持变法,义无反顾。

(1)“上乃欲变此,而某不量敌之众寡, 欲出力助上以抗之 ”,就是说皇上要变法,不管有多少人攻击,自己也要全力顶住。

(2)以盘庚迁都“度义而后动”,不以“怨者多”而改变计划的故事,表明自己变法的合理与正义性,更进一步表明在变法问题上 , 自己决不后悔, 决不后退!

第三段

1、指出士大夫的现状

2、举“盘庚西迁”的史实论证

3、以退为进反驳

第三段层次梳理

分析原因

态度坚决 措辞委婉

主要内容:指责保守派无所作为的思想,进一步明确自己的立场和态度,表明坚持改革的决心。

梳理思路

一、交代写信的原因和目的

二、驳斥谬论

分析原因

四、书信常规的结尾

驳 “侵官”

驳 “生事”

驳 “征利”

驳 “拒谏”

受命于人主

议修于朝廷

举先王之政

以兴利除弊

辟 邪 说

难 壬 人

为天下理财

三、分析反对派反对新法的原因,表达自己坚持改革的决心

驳论特色

1、中心论点:

反驳政敌指责变法“侵官、生事、征利、拒谏”

2、论据:

理论论据:

事实论据:

①名实相符的原则

①新法的实际情况 ②盘庚迁殷

3、论证方法: ①摆事实讲道理 ②举例论证

书信体 驳论文

效果:使反驳建立在坚实的理论原则基础之上

文章主旨

全文论点是针对司马光认为新法“侵官,生事,征利,拒谏,以致天下怨谤也”的指责,指出“儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣”,从而说明变法是正确的,司马光的攻击名实不符,全是谬论。文章逐条驳斥司马光的谬论,从而批驳了保守派不恤国事、墨守成规的弊端,表现出作者坚持改革、绝不为流言俗语所动的决心以及坚持变法的坚决态度。

“政敌”与“诤友”(能够直言规劝的朋友)

王安石和司马光,既是朋友又是政敌。早年,王安石与司马光二人皆同在包拯管辖的群牧司工作,后来同为翰林学士,二人不但经常一起谈论经学,还进行诗歌创作交流。两人都是政坛领袖,都是极为固执的人。因此,各有绰号:“司马牛”“拗相公”。

二人在变法上态度大相径庭,常产生激烈的争论。彼此都认为对方的执政方针荒谬至极。王安石大权在握,皇帝询问他对司马光的看法,王安石大加赞赏,称司马光为“国之栋梁”,对他的人品、力、文学造诣都给了很高的评价。因为如此,虽然司马光失去了皇帝的信任,但是并没有因为大权旁落而陷人悲惨的境地,总而得以从容地“退江湖之远”,吟诗作赋,锦衣玉食。

阅读延伸

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])