统编版语文八年级下册第三单元名著导读《经典常谈》课件

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册第三单元名著导读《经典常谈》课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-11 18:52:39 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

经

典

常

谈

最新

常见

考

点

整

理

作者简介

朱自清(1898-1948)

字佩弦,号秋实。散文家、诗人、古典学学者。1923年发表长诗《毁灭》,后又从事散文写作,并致力学术研究。抗日战争结束后,积极支持学生运动。

1948年8月在《抗议美国扶日政策并拒绝领取美援面粉宣言》上签字,不久因病去世。

内容简介

《经典常谈》是学术性的普及读物,全书一共十三篇。它按照传统的经史子集的顺序,把中国古代重要文献典籍的基本知识,用简练明晓的文字加以介绍,真正做到了深入浅出。

特点:内容提纲挈领,语言风格平易近人

写作目的:引导学生深入阅读经典

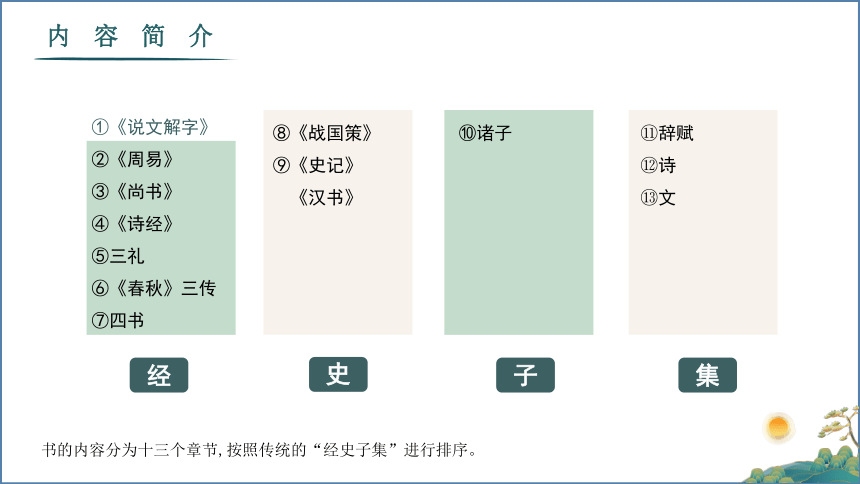

内容简介

①《说文解字》

②《周易》

③《尚书》

④《诗经》

⑤三礼

⑥《春秋》三传

⑦四书

⑧《战国策》

⑨《史记》

《汉书》

书的内容分为十三个章节,按照传统的“经史子集”进行排序。

⑩诸子

辞赋

诗

文

经

史

子

集

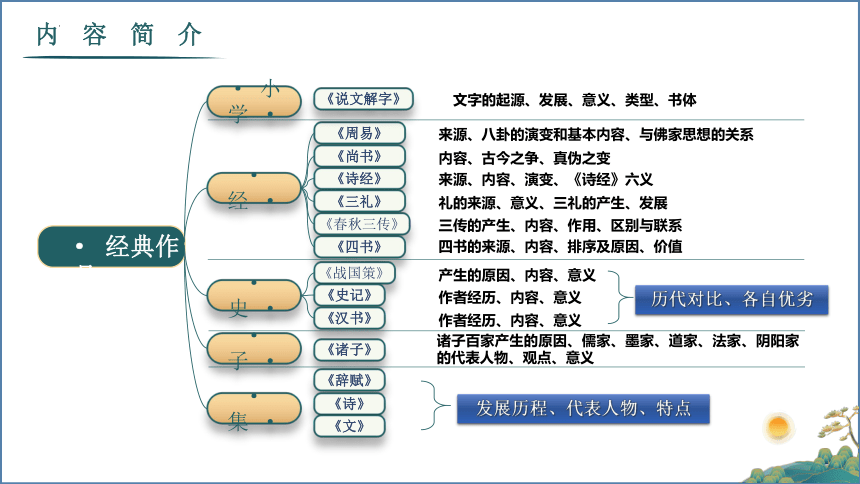

内容简介

· 经典作品 ·

· 小学 ·

· 经 ·

· 史 ·

· 子 ·

· 集 ·

《周易》

《尚书》

《诗经》

《三礼》

《说文解字》

《春秋三传》

《四书》

《战国策》

《史记》

《汉书》

《诸子》

《辞赋》

《诗》

《文》

文字的起源、发展、意义、类型、书体

来源、八卦的演变和基本内容、与佛家思想的关系

内容、古今之争、真伪之变

来源、内容、演变、《诗经》六义

三传的产生、内容、作用、区别与联系

礼的来源、意义、三礼的产生、发展

四书的来源、内容、排序及原因、价值

作者经历、内容、意义

产生的原因、内容、意义

作者经历、内容、意义

诸子百家产生的原因、儒家、墨家、道家、法家、阴阳家的代表人物、观点、意义

历代对比、各自优劣

发展历程、代表人物、特点

《<说文解字>第一》

东汉许慎收集历代资料的前提下,在《说文解字》中对古文字构成规则进行概括和归纳

说

文

解

字

“仓颉造字说”

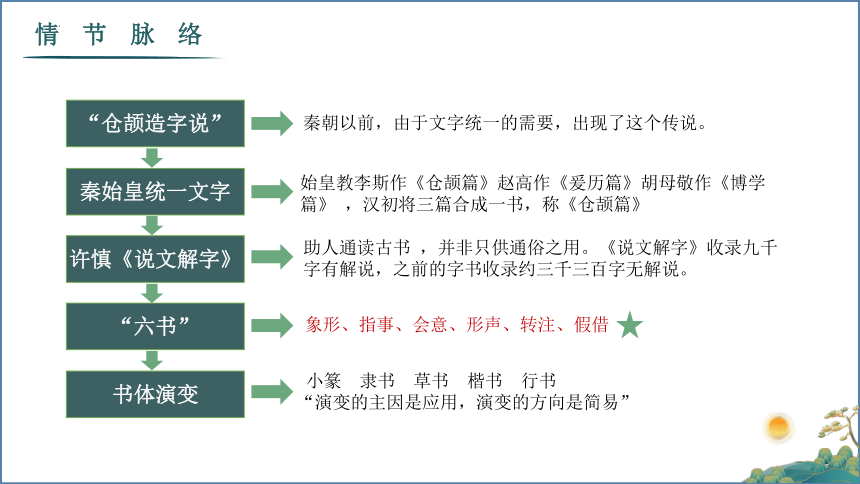

情节脉络

秦始皇统一文字

许慎《说文解字》

“六书”

书体演变

秦朝以前,由于文字统一的需要,出现了这个传说。

始皇教李斯作《仓颉篇》赵高作《爰历篇》胡母敬作《博学篇》 ,汉初将三篇合成一书,称《仓颉篇》

助人通读古书 ,并非只供通俗之用。《说文解字》收录九千字有解说,之前的字书收录约三千三百字无解说。

象形、指事、会意、形声、转注、假借

小篆 隶书 草书 楷书 行书

“演变的主因是应用,演变的方向是简易”

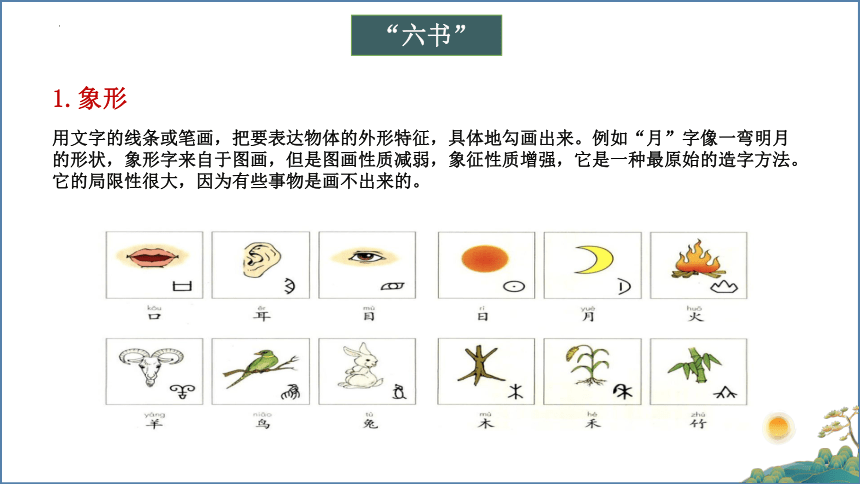

用文字的线条或笔画,把要表达物体的外形特征,具体地勾画出来。例如“月”字像一弯明月的形状,象形字来自于图画,但是图画性质减弱,象征性质增强,它是一种最原始的造字方法。它的局限性很大,因为有些事物是画不出来的。

1.象形

“六书”

“六书”

与象形的主要分别,是指事字含有绘画中较抽象的东西。例如“刃”字是在“刀”的锋利处加上一点,以作标示;“凶”字则是在陷阱处加上交叉符号;“上”、“下”二字则是在主体“一”的上方或下方画上标示符号。

2.指事

会意字由两个或多个独体字组成,所以组成的字形或字义,合并起来,表达此字的意思。例如“酒”字,以酿酒的瓦瓶“酉”和液体 “水”合起来,表达字义;“解”字的剖拆字义,是以用“刀”把“牛”和“角”分开来字达。

3.会意

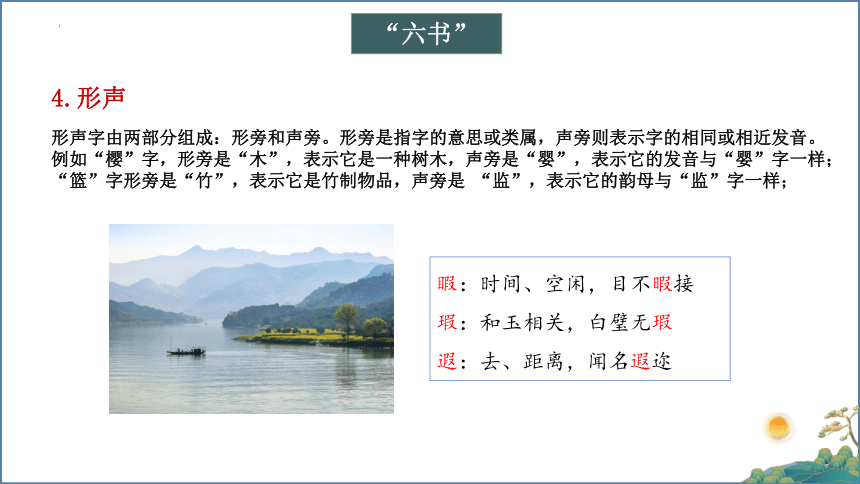

形声字由两部分组成:形旁和声旁。形旁是指字的意思或类属,声旁则表示字的相同或相近发音。例如“樱”字,形旁是“木”,表示它是一种树木,声旁是“婴”,表示它的发音与“婴”字一样;“篮”字形旁是“竹”,表示它是竹制物品,声旁是 “监”,表示它的韵母与“监”字一样;

4.形声

“六书”

睱:时间、空闲,目不暇接

瑕:和玉相关,白璧无瑕

遐:去、距离,闻名遐迩

不同地区因为发音有不同,以及地域上的隔阂,以至对同样的事物会有不同的称呼。当这两个字是用来表达相同的东西,词义一样时,它们会有相同的部首或部件。例如“考”、“老”二字,本义都是长者;“颠”、“顶”二字,本义都是头顶;“窍”、“空”二字,本义都是孔。

5.转注

有很多代表某些事物的概念不能用象形、指意的方式随时造出文字来表现,于是就假借已有的音同或音近的字来代表 ,这种跟借用的字的形义完全不合的字就称为假借字。

6.假借

“六书”

《<周易>第二》

《周易》即《易经》,相传是周文王姬昌所作,内容包括《经》和《传》两个部分。

“讲五行的经典,现在有《尚书》,讲八卦的便是《周易》。”汉代,《周易》上升为儒家“六经”之首。

《<尚书>第三》

“书”记录;……“尚”,“上”也;《尚书》据说就是“上古帝王的书”。“书”上加一“尚”字,无疑的是表示着尊信的意味。

《尚书》主要记录虞夏商周各代一部分帝王的言行。就文学而言,《尚书》是中国古代散文已经形成的标志。

《尚书》是中国最古的记言的历史……记事是比较间接的,记言是比较直接的。记言大部分照说的话写下来;虽然也须略加剪裁,但是尽可以不必多费心思。记事需要化自称为他称,剪裁也难,费的心思自然要多得多。

《<诗经>第四》

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。……

歌谣可分为徒歌和乐歌。徒歌是随口唱,乐歌是随着乐器唱。……

有了文字以后,才有人将那些歌谣纪录下来,便是最初的写的诗了。

诗经的由来

但纪录的人似乎并不是因为欣赏的缘故,更不是因为研究的缘故。他们大概是些乐工,乐工的职务是奏乐和唱歌;唱歌得有词儿,一面是口头传授,一面也就有了唱本儿。

……

到了战国时代,贵族渐渐衰落,平民渐渐抬头,新乐代替了古乐,职业的乐工纷纷散走。乐谱就此亡失,但是还有三百来篇唱词儿流传下来,便是后来的《诗经》了。

《<三礼>第五》

儒家所称礼,包括政治制度,宗教仪式,社会风俗习惯等……他们认礼为治乱的根本;这种思想可以叫作礼治主义。

怎样叫作礼治呢?儒家说初有人的时候,各人有各人的欲望,各人都要满足自己的欲望;没有界限,没有分际,大家就争起来了。你争我争,社会就乱起来了。那时的君师们看了这种情形,就渐渐给定出礼来。

从来礼乐并称,但乐实在是礼的一部分;乐附属于礼,用来补助仪文的不足。乐包括歌和舞,是“人情之所必不免”的……乐教人平心静气,互相和爱,教人联合起来,成为一整个儿。人人能够平心静气,互相和爱,自然没有贪欲、捣乱、欺诈等事,天下就治了。乐有改善人心、移风易俗的功用,所以与政治是相通的。

关于礼,汉代学者所传习的有三种经和无数的“记”。那三种经是《仪礼》《礼古经》《周礼》。

《仪礼》和《周礼》相传都是周公(姬旦)作的。

……

《仪礼》大约是当时实施的礼制……那些礼是很繁琐的,踵事增华的多,表示诚意的少,已经不全是通乎人情的了。

《周礼》却是一套理想的政治制度。

三礼的含义

《<春秋三传>第六》

“春秋”是古代记事史书的通称。古代朝廷大事,多在春、秋二季举行,所以记事的书用这个名字。

《春秋》是我国现存第一部编年体通史。书中所记的却是各国的事。古代史官记事,有两种目的:一是征实,二是劝惩。

三传中,公羊、穀梁两家以解经为主,左传以叙事为主。《左传》不但是史学的权威,也是文学的权威,表现在记述辞令和描写战争上。 春秋列国,盟会颇繁,使臣会说话不会说话,不但关系荣辱,并且关系利害,出入很大,所以极重辞令。《左传》所记当时君臣的话,从容委曲,意味深长,恰到好处。

《春秋三传》乃《左传》、《公羊传》、《榖梁传》之合称。

《<四书>第七》

朱子把《大学》《中庸》《论语》《孟子》编在一起,四书的名字也因他而有。

“孟子三章”

《大学》初学者入德的门径。“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”。

《中庸》孔门的心法。首尾和中段的思想不一贯,从前就有人疑心。照近来的看法,这部书的中段也许是子思原著的一部分,发扬孔子的学说,“时中”“忠恕”“智仁勇”“五伦”等。

《论语》学习做学问做人:“君子”“仁”“忠恕”“时习”“阙疑”“好古”“隅反”“择善”“困学”等。

《孟子》书中说“仁”兼“义”,分辨“义”“利”甚严;而辩“性善”,教人求“放心”,又说“养浩然之气”,那“至大至刚”、“配义与道”的“浩然之气”,这是修养的最高境界。

《<战国策>第八》

《战国策》,为西汉刘向编订的国别体史书。原书名不详,书中文章作者也不知是谁,成书推断也并非一时。刘向编撰后,删去其中明显荒诞不经的内容,按照国别,重新编排体例,定名为《战国策》。

内容以战国时期,策士的游说活动为中心,同时反映了战国时期的一些历史特点和社会风貌,是研究战国历史的重要典籍。

《<史记><汉书>第九》

《史记》,二十四史之一,最初称为《太史公书》或《太史公记》《太史记》,是西汉史学家司马迁撰写的纪传体史书,是中国历史上第一部纪传体通史,记载了传说中的黄帝时代,下至汉武帝时期共三千多年的历史。太初元年(前104年),司马迁开始了该书创作,前后经历了十四年,才得以完成。在中国文学史上有重要地位,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”.

《汉书》4人成作,用了《史记》的体制,却以汉事为断,从高祖到王莽,只二百三十年。后来的史书全用《汉书》的体制,断代成书。

陈涉世家

陈胜者,阳城人也,字涉。吴广者,阳夏人也,字叔。陈涉少时,尝与人佣耕,辍耕之垄上,怅恨久之,曰:“苟富贵,无相忘。”佣者笑而应曰:“若为佣耕,何富贵也?”陈涉太息曰:“嗟乎!燕雀安知鸿鹄之志哉!”

二世元年七月,发闾左適戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”陈胜曰:“天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也。项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。”吴广以为然。乃行卜。卜者知其指意,曰:“足下事皆成,有功。然足下卜之鬼乎!”陈胜、吴广喜,念鬼,曰:“此教我先威众耳。”乃丹书帛曰:“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰:“大楚兴,陈胜王!”卒皆夜惊恐。旦日,卒中往往语,皆指……

《诸子第十》

诸子百家之流传中最为广泛的是儒家、法家、道家、墨家、阴阳家、名家、杂家、农家、小说家、纵横家、兵家、医家。中国先民在古代创造了灿烂的中华文化,具有鲜明的特色。

孔子:第一个将学术平民化的人,他所述的,所信所好的都是周代的文化和制度。讲学的目的在于养成“人”,养成为国家服务的人,不在于养成某一家的学者。注重人格修养,还要合乎礼,守规范。凡事只问该作不该作,不必问有用无用;只重义,不计利。

孟子:人性善。人都有恻隐心、羞恶心、辞让心、是非心;这便是仁义礼智等善端,总称“不忍人之心”。圣王本于“不忍人之心”发为“不忍人之政”,就是“仁政”“王政”。一切政治、经济制度都为民设,君也是为民设的。

荀子:人性恶。性是生之本然,不但没有善端,还有争夺放纵等恶端。但是人有相当聪明才力,可以渐渐改善学好;积久了,习惯自然,再加上专一的工夫,可以到圣人的地步。 所以善是人为的。

诸子——儒家 “述而不作”代表人物

《辞赋第十一》

辞赋,是古代一种文体,起源于战国时代。汉朝人集屈原等所作的赋称为楚辞,后人泛称赋体文学为辞赋。

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名。

名余曰正则兮,字余曰灵均。

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!

昔三后之纯粹兮,固众芳之所在。

杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝!

彼尧、舜之耿介兮,既遵道而得路。

何桀纣之昌披兮,夫唯捷径以窘步。

惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘。

岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩。

忽奔走以先后兮,及前王之踵武。

荃不查余之中情兮,反信谗而齌怒。

余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也。

指九天以为正兮,夫唯灵修之故也。

曰黄昏以为期兮,羌中道而改路。

初既与余成言兮,后悔遁而有他。

余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。

余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。

畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。

冀枝叶之峻茂兮,愿俟时乎吾将刈。

辞赋选文实例——离骚

《诗 第十二》

诗的发展历程:两汉乐府诗—五言诗……—田园山水诗…—唐代七言诗—宋代诗歌散文化。

晋代两位大诗人:陶渊明和谢灵运,陶渊明是第一个把田园生活写在诗里的人,谢灵运是第一个刻画山水的人。

《文 第十三》

卜辞(现存中国最早的文)

记言记事的辞

讼辞

外交辞命(辞多指说出的言语,命多指写出的言语,也可以兼指)

记言是直接的对话

由对话发展成独白叫作“论”

辞赋

骈体文

梁昭明太子在《文选》里第一次提出“文”的标准。典故用的好,譬喻用的好的,他才选在他的书里。

梁文帝认为用典故、有对偶、谐声调的抒情作品才叫作“文”。

汉代本已成诗赋为“文”,而以“文辞”或“文章”称记言、记事之作。

经

典

常

谈

最新

常见

考

点

整

理

作者简介

朱自清(1898-1948)

字佩弦,号秋实。散文家、诗人、古典学学者。1923年发表长诗《毁灭》,后又从事散文写作,并致力学术研究。抗日战争结束后,积极支持学生运动。

1948年8月在《抗议美国扶日政策并拒绝领取美援面粉宣言》上签字,不久因病去世。

内容简介

《经典常谈》是学术性的普及读物,全书一共十三篇。它按照传统的经史子集的顺序,把中国古代重要文献典籍的基本知识,用简练明晓的文字加以介绍,真正做到了深入浅出。

特点:内容提纲挈领,语言风格平易近人

写作目的:引导学生深入阅读经典

内容简介

①《说文解字》

②《周易》

③《尚书》

④《诗经》

⑤三礼

⑥《春秋》三传

⑦四书

⑧《战国策》

⑨《史记》

《汉书》

书的内容分为十三个章节,按照传统的“经史子集”进行排序。

⑩诸子

辞赋

诗

文

经

史

子

集

内容简介

· 经典作品 ·

· 小学 ·

· 经 ·

· 史 ·

· 子 ·

· 集 ·

《周易》

《尚书》

《诗经》

《三礼》

《说文解字》

《春秋三传》

《四书》

《战国策》

《史记》

《汉书》

《诸子》

《辞赋》

《诗》

《文》

文字的起源、发展、意义、类型、书体

来源、八卦的演变和基本内容、与佛家思想的关系

内容、古今之争、真伪之变

来源、内容、演变、《诗经》六义

三传的产生、内容、作用、区别与联系

礼的来源、意义、三礼的产生、发展

四书的来源、内容、排序及原因、价值

作者经历、内容、意义

产生的原因、内容、意义

作者经历、内容、意义

诸子百家产生的原因、儒家、墨家、道家、法家、阴阳家的代表人物、观点、意义

历代对比、各自优劣

发展历程、代表人物、特点

《<说文解字>第一》

东汉许慎收集历代资料的前提下,在《说文解字》中对古文字构成规则进行概括和归纳

说

文

解

字

“仓颉造字说”

情节脉络

秦始皇统一文字

许慎《说文解字》

“六书”

书体演变

秦朝以前,由于文字统一的需要,出现了这个传说。

始皇教李斯作《仓颉篇》赵高作《爰历篇》胡母敬作《博学篇》 ,汉初将三篇合成一书,称《仓颉篇》

助人通读古书 ,并非只供通俗之用。《说文解字》收录九千字有解说,之前的字书收录约三千三百字无解说。

象形、指事、会意、形声、转注、假借

小篆 隶书 草书 楷书 行书

“演变的主因是应用,演变的方向是简易”

用文字的线条或笔画,把要表达物体的外形特征,具体地勾画出来。例如“月”字像一弯明月的形状,象形字来自于图画,但是图画性质减弱,象征性质增强,它是一种最原始的造字方法。它的局限性很大,因为有些事物是画不出来的。

1.象形

“六书”

“六书”

与象形的主要分别,是指事字含有绘画中较抽象的东西。例如“刃”字是在“刀”的锋利处加上一点,以作标示;“凶”字则是在陷阱处加上交叉符号;“上”、“下”二字则是在主体“一”的上方或下方画上标示符号。

2.指事

会意字由两个或多个独体字组成,所以组成的字形或字义,合并起来,表达此字的意思。例如“酒”字,以酿酒的瓦瓶“酉”和液体 “水”合起来,表达字义;“解”字的剖拆字义,是以用“刀”把“牛”和“角”分开来字达。

3.会意

形声字由两部分组成:形旁和声旁。形旁是指字的意思或类属,声旁则表示字的相同或相近发音。例如“樱”字,形旁是“木”,表示它是一种树木,声旁是“婴”,表示它的发音与“婴”字一样;“篮”字形旁是“竹”,表示它是竹制物品,声旁是 “监”,表示它的韵母与“监”字一样;

4.形声

“六书”

睱:时间、空闲,目不暇接

瑕:和玉相关,白璧无瑕

遐:去、距离,闻名遐迩

不同地区因为发音有不同,以及地域上的隔阂,以至对同样的事物会有不同的称呼。当这两个字是用来表达相同的东西,词义一样时,它们会有相同的部首或部件。例如“考”、“老”二字,本义都是长者;“颠”、“顶”二字,本义都是头顶;“窍”、“空”二字,本义都是孔。

5.转注

有很多代表某些事物的概念不能用象形、指意的方式随时造出文字来表现,于是就假借已有的音同或音近的字来代表 ,这种跟借用的字的形义完全不合的字就称为假借字。

6.假借

“六书”

《<周易>第二》

《周易》即《易经》,相传是周文王姬昌所作,内容包括《经》和《传》两个部分。

“讲五行的经典,现在有《尚书》,讲八卦的便是《周易》。”汉代,《周易》上升为儒家“六经”之首。

《<尚书>第三》

“书”记录;……“尚”,“上”也;《尚书》据说就是“上古帝王的书”。“书”上加一“尚”字,无疑的是表示着尊信的意味。

《尚书》主要记录虞夏商周各代一部分帝王的言行。就文学而言,《尚书》是中国古代散文已经形成的标志。

《尚书》是中国最古的记言的历史……记事是比较间接的,记言是比较直接的。记言大部分照说的话写下来;虽然也须略加剪裁,但是尽可以不必多费心思。记事需要化自称为他称,剪裁也难,费的心思自然要多得多。

《<诗经>第四》

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。……

歌谣可分为徒歌和乐歌。徒歌是随口唱,乐歌是随着乐器唱。……

有了文字以后,才有人将那些歌谣纪录下来,便是最初的写的诗了。

诗经的由来

但纪录的人似乎并不是因为欣赏的缘故,更不是因为研究的缘故。他们大概是些乐工,乐工的职务是奏乐和唱歌;唱歌得有词儿,一面是口头传授,一面也就有了唱本儿。

……

到了战国时代,贵族渐渐衰落,平民渐渐抬头,新乐代替了古乐,职业的乐工纷纷散走。乐谱就此亡失,但是还有三百来篇唱词儿流传下来,便是后来的《诗经》了。

《<三礼>第五》

儒家所称礼,包括政治制度,宗教仪式,社会风俗习惯等……他们认礼为治乱的根本;这种思想可以叫作礼治主义。

怎样叫作礼治呢?儒家说初有人的时候,各人有各人的欲望,各人都要满足自己的欲望;没有界限,没有分际,大家就争起来了。你争我争,社会就乱起来了。那时的君师们看了这种情形,就渐渐给定出礼来。

从来礼乐并称,但乐实在是礼的一部分;乐附属于礼,用来补助仪文的不足。乐包括歌和舞,是“人情之所必不免”的……乐教人平心静气,互相和爱,教人联合起来,成为一整个儿。人人能够平心静气,互相和爱,自然没有贪欲、捣乱、欺诈等事,天下就治了。乐有改善人心、移风易俗的功用,所以与政治是相通的。

关于礼,汉代学者所传习的有三种经和无数的“记”。那三种经是《仪礼》《礼古经》《周礼》。

《仪礼》和《周礼》相传都是周公(姬旦)作的。

……

《仪礼》大约是当时实施的礼制……那些礼是很繁琐的,踵事增华的多,表示诚意的少,已经不全是通乎人情的了。

《周礼》却是一套理想的政治制度。

三礼的含义

《<春秋三传>第六》

“春秋”是古代记事史书的通称。古代朝廷大事,多在春、秋二季举行,所以记事的书用这个名字。

《春秋》是我国现存第一部编年体通史。书中所记的却是各国的事。古代史官记事,有两种目的:一是征实,二是劝惩。

三传中,公羊、穀梁两家以解经为主,左传以叙事为主。《左传》不但是史学的权威,也是文学的权威,表现在记述辞令和描写战争上。 春秋列国,盟会颇繁,使臣会说话不会说话,不但关系荣辱,并且关系利害,出入很大,所以极重辞令。《左传》所记当时君臣的话,从容委曲,意味深长,恰到好处。

《春秋三传》乃《左传》、《公羊传》、《榖梁传》之合称。

《<四书>第七》

朱子把《大学》《中庸》《论语》《孟子》编在一起,四书的名字也因他而有。

“孟子三章”

《大学》初学者入德的门径。“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”。

《中庸》孔门的心法。首尾和中段的思想不一贯,从前就有人疑心。照近来的看法,这部书的中段也许是子思原著的一部分,发扬孔子的学说,“时中”“忠恕”“智仁勇”“五伦”等。

《论语》学习做学问做人:“君子”“仁”“忠恕”“时习”“阙疑”“好古”“隅反”“择善”“困学”等。

《孟子》书中说“仁”兼“义”,分辨“义”“利”甚严;而辩“性善”,教人求“放心”,又说“养浩然之气”,那“至大至刚”、“配义与道”的“浩然之气”,这是修养的最高境界。

《<战国策>第八》

《战国策》,为西汉刘向编订的国别体史书。原书名不详,书中文章作者也不知是谁,成书推断也并非一时。刘向编撰后,删去其中明显荒诞不经的内容,按照国别,重新编排体例,定名为《战国策》。

内容以战国时期,策士的游说活动为中心,同时反映了战国时期的一些历史特点和社会风貌,是研究战国历史的重要典籍。

《<史记><汉书>第九》

《史记》,二十四史之一,最初称为《太史公书》或《太史公记》《太史记》,是西汉史学家司马迁撰写的纪传体史书,是中国历史上第一部纪传体通史,记载了传说中的黄帝时代,下至汉武帝时期共三千多年的历史。太初元年(前104年),司马迁开始了该书创作,前后经历了十四年,才得以完成。在中国文学史上有重要地位,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”.

《汉书》4人成作,用了《史记》的体制,却以汉事为断,从高祖到王莽,只二百三十年。后来的史书全用《汉书》的体制,断代成书。

陈涉世家

陈胜者,阳城人也,字涉。吴广者,阳夏人也,字叔。陈涉少时,尝与人佣耕,辍耕之垄上,怅恨久之,曰:“苟富贵,无相忘。”佣者笑而应曰:“若为佣耕,何富贵也?”陈涉太息曰:“嗟乎!燕雀安知鸿鹄之志哉!”

二世元年七月,发闾左適戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”陈胜曰:“天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也。项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。”吴广以为然。乃行卜。卜者知其指意,曰:“足下事皆成,有功。然足下卜之鬼乎!”陈胜、吴广喜,念鬼,曰:“此教我先威众耳。”乃丹书帛曰:“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰:“大楚兴,陈胜王!”卒皆夜惊恐。旦日,卒中往往语,皆指……

《诸子第十》

诸子百家之流传中最为广泛的是儒家、法家、道家、墨家、阴阳家、名家、杂家、农家、小说家、纵横家、兵家、医家。中国先民在古代创造了灿烂的中华文化,具有鲜明的特色。

孔子:第一个将学术平民化的人,他所述的,所信所好的都是周代的文化和制度。讲学的目的在于养成“人”,养成为国家服务的人,不在于养成某一家的学者。注重人格修养,还要合乎礼,守规范。凡事只问该作不该作,不必问有用无用;只重义,不计利。

孟子:人性善。人都有恻隐心、羞恶心、辞让心、是非心;这便是仁义礼智等善端,总称“不忍人之心”。圣王本于“不忍人之心”发为“不忍人之政”,就是“仁政”“王政”。一切政治、经济制度都为民设,君也是为民设的。

荀子:人性恶。性是生之本然,不但没有善端,还有争夺放纵等恶端。但是人有相当聪明才力,可以渐渐改善学好;积久了,习惯自然,再加上专一的工夫,可以到圣人的地步。 所以善是人为的。

诸子——儒家 “述而不作”代表人物

《辞赋第十一》

辞赋,是古代一种文体,起源于战国时代。汉朝人集屈原等所作的赋称为楚辞,后人泛称赋体文学为辞赋。

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名。

名余曰正则兮,字余曰灵均。

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!

昔三后之纯粹兮,固众芳之所在。

杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝!

彼尧、舜之耿介兮,既遵道而得路。

何桀纣之昌披兮,夫唯捷径以窘步。

惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘。

岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩。

忽奔走以先后兮,及前王之踵武。

荃不查余之中情兮,反信谗而齌怒。

余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也。

指九天以为正兮,夫唯灵修之故也。

曰黄昏以为期兮,羌中道而改路。

初既与余成言兮,后悔遁而有他。

余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。

余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。

畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。

冀枝叶之峻茂兮,愿俟时乎吾将刈。

辞赋选文实例——离骚

《诗 第十二》

诗的发展历程:两汉乐府诗—五言诗……—田园山水诗…—唐代七言诗—宋代诗歌散文化。

晋代两位大诗人:陶渊明和谢灵运,陶渊明是第一个把田园生活写在诗里的人,谢灵运是第一个刻画山水的人。

《文 第十三》

卜辞(现存中国最早的文)

记言记事的辞

讼辞

外交辞命(辞多指说出的言语,命多指写出的言语,也可以兼指)

记言是直接的对话

由对话发展成独白叫作“论”

辞赋

骈体文

梁昭明太子在《文选》里第一次提出“文”的标准。典故用的好,譬喻用的好的,他才选在他的书里。

梁文帝认为用典故、有对偶、谐声调的抒情作品才叫作“文”。

汉代本已成诗赋为“文”,而以“文辞”或“文章”称记言、记事之作。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读