统编版语文八年级下册第三单元名著导读《经典常谈——说文解字、周易》课件

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册第三单元名著导读《经典常谈——说文解字、周易》课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 76.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-11 18:58:07 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

经典常谈

选择性阅读

《说文解字》和《周易》

《经典常谈》

1.时间:1942年

2.内容:

(1)13个专题——《说文解字》/《周易》/《尚书》/《诗经》/三礼/《春秋》三传/四书/《战国策》/《史记》/《汉书》/诸子/辞赋/诗/文

(2)介绍中华文化典籍精粹,涉及文、史、哲多个方面。

3.特点:内容提纲挈领,语言风格平易近人

4.写作目的:引导学生深入阅读经典

内容概述

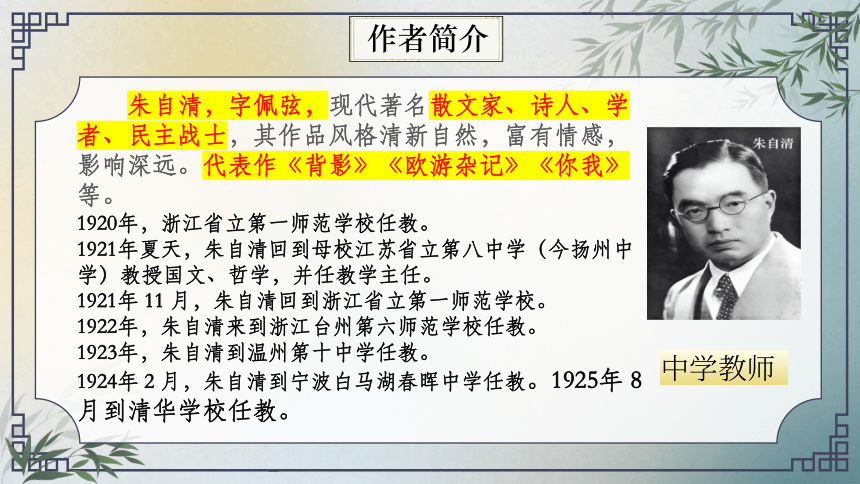

作者简介

朱自清,字佩弦,现代著名散文家、诗人、学者、民主战士,其作品风格清新自然,富有情感,影响深远。代表作《背影》《欧游杂记》《你我》等。

1920年,浙江省立第一师范学校任教。

1921年夏天,朱自清回到母校江苏省立第八中学(今扬州中学)教授国文、哲学,并任教学主任。

1921年 11 月,朱自清回到浙江省立第一师范学校。

1922年,朱自清来到浙江台州第六师范学校任教。

1923年,朱自清到温州第十中学任教。

1924年 2 月,朱自清到宁波白马湖春晖中学任教。1925年 8 月到清华学校任教。

中学教师

我国旧日的教育,可以说整个儿是读经的教育。经典训练成为教育的唯一的项目,自然偏枯失调;况且从幼童时代就开始,学生食而不化,也徒然摧残了他们的精力和兴趣。新式教育施行以后,读经渐渐废止。民国以来虽然还有一两回中小学读经运动,可是都失败了,大家认为是开倒车。另一方面,教育部制定的初中国文课程标准里却有“使学生从本国语言文字上了解固有文化”的话,高中的标准里更有“培养学生读解古书,欣赏中国文学名著之能力”的话。初高中的国文教材,从经典选录的也不少。可见读经的废止并不就是经典训练的废止。

——《经典常谈·序》

当时,我国的经典,大部分没有经过现代意义上的整理,读起来特别难。同时因为离白话文运动兴起的时间不长,给这类经典分段、标点、注释,用白话文翻译等工作都还没人来得及深入、具体地做。

写作背景

写作背景

20世纪30- 40年代,朱自清为中学生编写《经典常谈》,旨在普及传统文化经典,扫除阅读障碍。当时的文化背景下,中学生对传统文化的接触有限,朱自清希望通过这部作品激发他们的兴趣。

目的:引导学生深入阅读经典

这样办虽然不能教一般人直接亲近经典,却能启发他们的兴趣,引他们到经典的大路上去。这部小书也只是向这方面努力的工作。如果读者能把它当作一只船, 航到经典的海里去,编撰者将自己庆幸,在经典训练上,尽了他做尖兵的一份儿。可是如果读者念了这部书,便以为已经受到了经典训练,不再想去见识经典, 那就是以筌为鱼,未免辜负编撰者的本心了。

——《经典常谈·序》

写作目的

写作内容

目录

《说文解字》第一

《周易》第二

《尚书》第三

《诗经》第四

三礼第五

《春秋》三传第六

《四书》第七

《战国策》第八

《史记》《汉书》第九

诸子第十

辞赋第十一

诗第十二

文第十三

“小学”

(研究文字)

经

史

子

集

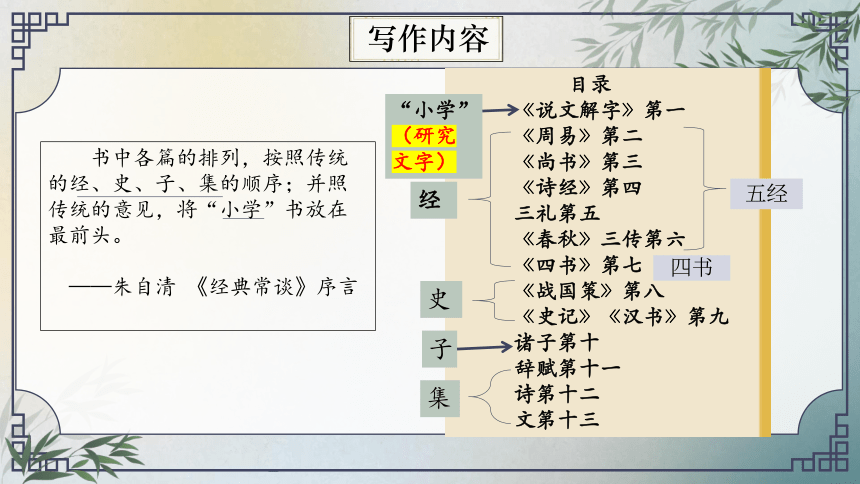

书中各篇的排列,按照传统的经、史、子、集的顺序;并照传统的意见,将“小学”书放在最前头。

——朱自清 《经典常谈》序言

五经

四书

阅读方法

阅读策略:关注书本的作者、目录以及序言。

一、兴趣“引”读

二、按目的“点”读

三 、浏览“扫”读

1.仓颉造字说

2.《说文解字》和“六书”

3.字体演变过程

《说文解字》

章节内容

仓颉造字说

传说,仓颉是黄帝的史官,拥有双瞳四目。据说他看到了地上的兽蹄儿、鸟爪儿留下的痕迹,才以此为灵感造起字来。

但这终归是传说,其实汉字是不断演变的结果

《说文解字》

东汉和帝时期许慎

作者

特点

价值

①从经典和别的字书里搜集有九千字。而且小篆之外,兼收籀文“古文”。②分析偏旁,定出部首,将九千字分属五百四十部首。③书中每字都有说解,来源于晚周人作的《尔雅》,扬雄的《方言》,以及经典的注文。

一部划时代的字书,文字学的古典,是一切古典的工具或门径。

《说文解字》

1.作者:许慎,东汉文字学家、经学家

2.性质:字书,语文工具书

3.地位:

(1)中国最早的系统分析汉字字形和考究字源的语文辞书,

(2)世界上最早的字典之一

4.编排顺序:按部首编排

5.关键知识点:“六书”

造字“六书”之象形

属于“独体造字法”。

象形字来自于图画文字,但是图画性质减弱,象征性质增强,它是一种最原始的造字方法。

通常用于具象物体的造字。

造字“六书”之指事

属于“独体造字法”。

与象形的主要分别,是指事字含有绘画中较抽象的东西,以点画等象征性的符号来表明意义。

造字“六书”之会意

属于“合体造字法”。

会意字由两个或多个独体字组成,所以组成的字形或字义,合并起来,表达此字的意思。

造字“六书”之形声

属于“合体造字法”。

形声字由两部分组成:形旁(又称“义符”)和声旁(又称“音符”)。形旁是指示字的意思或类属,声旁则表示字的相同或相近发音。

形声最便,用处最大,所以形声字最多。

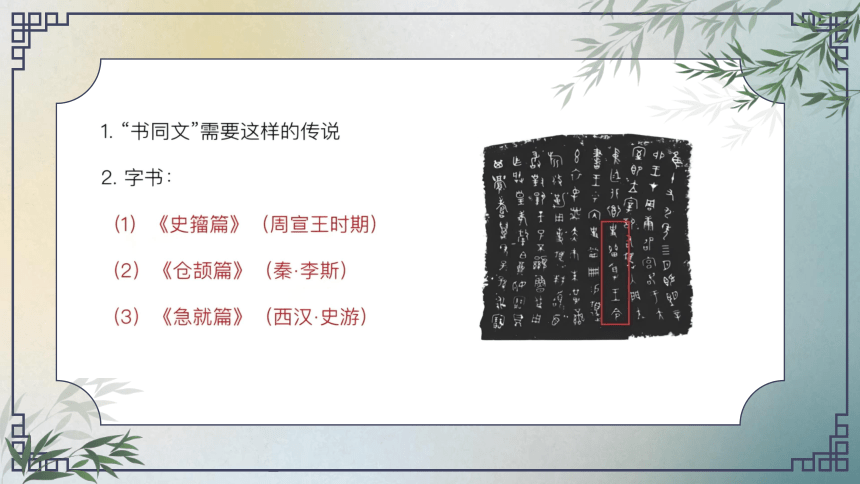

秦以前

特点:文字发生与演化的时代,字体因世因国而异,官书虽是系统相承,民间书却极为庞杂。

演变:到了战国末期,有了“仓颉造字”的传说。造字和用字有六个条例,称为“六书”。象形字本于图画,假借字以声为主,形声字以偏旁分别,象形字、假借字、形声字是文字发展的逻辑的程序。

特点:书体演变的时代。演变的主因是应用,方向是简易。

演变:①识字是教育的初步。秦始皇用小篆统一了文字,不久便又有了“隶书”,识字变得简易。②汉朝时,隶书由椭圆变为扁方,这是汉朝隶书的标准。魏晋之际,变为“正书”。晋至唐朝,又称为“隶书”,晋代也称为“楷书”,宋代又改称为“真书”。③汉初已有草书,称为“章草”。魏晋称为“今草”。④“正书”本是扁方的,从晋代开始,正书逐渐简化,到陈隋渐渐变方,至唐代又渐渐变长,这便是“行书”。行书介于正书与草书之间,最为适用。

秦以后

字体演变过程

(秦之前)

(秦)

(汉)

文字因世、因国不同。

官书虽是系统相承,但民间书却极为庞杂。

秦始皇统一了文字,小篆成为国书,别体渐归淘汰。

小篆之后便有了“隶书”(给徒隶等下级办公人员看的)。

1.八卦起源

2.《周易》入门知识

3.《周易》流传发展

《周易》

八卦相传是伏羲氏画的。另一个传说却说不是他自出心裁画的。那时候有匹龙马从黄河里出来,背着一幅图,上面便是八卦,伏羲只照着描下来罢了。但这因为伏羲是圣人,那时代是圣世,天才派了龙马赐给他这件圣物。所谓“河图”, 便是这个。

《周易·系辞下》云:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地;观鸟兽之文与地之宜;近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”

八卦起源

伏羲氏恐怕压根儿就没有这个人,他只是秦汉间儒家假托的圣王。 至于八卦,大概是有了筮(shì)法以后才有的……蓍(shī)草是一种长寿草,古人觉得这草和老年人一样,阅历多了,知道的也就多了, 所以用它来占吉凶...….取一把蓍草,数一下看是什么数目,看是奇数还是偶数,也许这便可以断定吉凶。

八卦起源

起源

汉代,《易》上升为儒家《六经》之首。

商民用甲骨卜吉凶,然后便将卜的人、卜的日子、卜的问句等用刀笔刻在甲骨上,这便是卜辞。周朝用筮法辅助卜法,筮法里六十四卦,一卦有六画,每画叫作一爻。断定吉凶的辞,原叫作繇辞,“繇”是抽出来的意思。繇辞有属于卦的总体的,有属于各爻的;所以后来分称为卦辞和爻辞。这种卦爻辞也是卜筮官的占筮纪录,卜筮官将卦爻辞按着卦爻的顺序编辑起来,便成了《周易》这部书。

地位

《周易》入门知识

在古代,人们会去求签问卜,算命看相。最早讲八卦的就是《周易》。

相传周文王所作,“文王拘而演周易”

八卦的基础是根据一、二、三的数目,将整画断画排列组合起来,形成了里的六十四卦,用来代表吉凶。

当时的占卜官根据封爻辞的顺序编辑起来,便成了《周易》这本书。

《周易》入门知识

《周易》流传和发展

演变

①战国末期,道家、阴阳家学说盛行,儒家受两派影响,对《周易》的卦爻辞作了种种新解释,借着卦爻辞发扬儒家哲学。这种新解释的内容,便是所谓《易传》。

③到了汉代,新发现了《说卦》《序卦》《杂卦》三种传,后来称为《逸易》。《说卦》推演卦象,说明某卦的观念象征着自然界和人世间的某些事物。《序卦》说明六十四卦排列先后的道理。《杂卦》比较各卦意义的同异之处。

②《易传》中间较有系统的是彖辞和象辞。彖辞断定一卦的涵义——“彖”就是“断”的意思。象辞推演卦和爻的象,这个“象”字相当于现在所谓“观念”。此外还有《文言》《系辞》两传。《文言》解释乾坤两卦;《系辞》发挥宇宙观人生观,偶然也有分别解释卦爻的话。《系辞》是最重要的一部《易传》。

后来,儒家为《周易》卦辞做了种种新解释,加入了君子父子的儒家典型思想,于是《周易》便成为了儒家第一经典,形成了一套完整的儒家哲学体系。可以说,儒家的《周易》是哲学化了的;而民众的《周易》倒是巫术的本来面目。

战国末期,儒家受到道家、阴阳学家的影响,给《周易》的封爻辞做了新的解释,借着封爻辞发挥他们的哲学。

新的解释被保存了下来,便是所谓的《易传》。

《周易》流传和发展

经典常谈

选择性阅读

《说文解字》和《周易》

《经典常谈》

1.时间:1942年

2.内容:

(1)13个专题——《说文解字》/《周易》/《尚书》/《诗经》/三礼/《春秋》三传/四书/《战国策》/《史记》/《汉书》/诸子/辞赋/诗/文

(2)介绍中华文化典籍精粹,涉及文、史、哲多个方面。

3.特点:内容提纲挈领,语言风格平易近人

4.写作目的:引导学生深入阅读经典

内容概述

作者简介

朱自清,字佩弦,现代著名散文家、诗人、学者、民主战士,其作品风格清新自然,富有情感,影响深远。代表作《背影》《欧游杂记》《你我》等。

1920年,浙江省立第一师范学校任教。

1921年夏天,朱自清回到母校江苏省立第八中学(今扬州中学)教授国文、哲学,并任教学主任。

1921年 11 月,朱自清回到浙江省立第一师范学校。

1922年,朱自清来到浙江台州第六师范学校任教。

1923年,朱自清到温州第十中学任教。

1924年 2 月,朱自清到宁波白马湖春晖中学任教。1925年 8 月到清华学校任教。

中学教师

我国旧日的教育,可以说整个儿是读经的教育。经典训练成为教育的唯一的项目,自然偏枯失调;况且从幼童时代就开始,学生食而不化,也徒然摧残了他们的精力和兴趣。新式教育施行以后,读经渐渐废止。民国以来虽然还有一两回中小学读经运动,可是都失败了,大家认为是开倒车。另一方面,教育部制定的初中国文课程标准里却有“使学生从本国语言文字上了解固有文化”的话,高中的标准里更有“培养学生读解古书,欣赏中国文学名著之能力”的话。初高中的国文教材,从经典选录的也不少。可见读经的废止并不就是经典训练的废止。

——《经典常谈·序》

当时,我国的经典,大部分没有经过现代意义上的整理,读起来特别难。同时因为离白话文运动兴起的时间不长,给这类经典分段、标点、注释,用白话文翻译等工作都还没人来得及深入、具体地做。

写作背景

写作背景

20世纪30- 40年代,朱自清为中学生编写《经典常谈》,旨在普及传统文化经典,扫除阅读障碍。当时的文化背景下,中学生对传统文化的接触有限,朱自清希望通过这部作品激发他们的兴趣。

目的:引导学生深入阅读经典

这样办虽然不能教一般人直接亲近经典,却能启发他们的兴趣,引他们到经典的大路上去。这部小书也只是向这方面努力的工作。如果读者能把它当作一只船, 航到经典的海里去,编撰者将自己庆幸,在经典训练上,尽了他做尖兵的一份儿。可是如果读者念了这部书,便以为已经受到了经典训练,不再想去见识经典, 那就是以筌为鱼,未免辜负编撰者的本心了。

——《经典常谈·序》

写作目的

写作内容

目录

《说文解字》第一

《周易》第二

《尚书》第三

《诗经》第四

三礼第五

《春秋》三传第六

《四书》第七

《战国策》第八

《史记》《汉书》第九

诸子第十

辞赋第十一

诗第十二

文第十三

“小学”

(研究文字)

经

史

子

集

书中各篇的排列,按照传统的经、史、子、集的顺序;并照传统的意见,将“小学”书放在最前头。

——朱自清 《经典常谈》序言

五经

四书

阅读方法

阅读策略:关注书本的作者、目录以及序言。

一、兴趣“引”读

二、按目的“点”读

三 、浏览“扫”读

1.仓颉造字说

2.《说文解字》和“六书”

3.字体演变过程

《说文解字》

章节内容

仓颉造字说

传说,仓颉是黄帝的史官,拥有双瞳四目。据说他看到了地上的兽蹄儿、鸟爪儿留下的痕迹,才以此为灵感造起字来。

但这终归是传说,其实汉字是不断演变的结果

《说文解字》

东汉和帝时期许慎

作者

特点

价值

①从经典和别的字书里搜集有九千字。而且小篆之外,兼收籀文“古文”。②分析偏旁,定出部首,将九千字分属五百四十部首。③书中每字都有说解,来源于晚周人作的《尔雅》,扬雄的《方言》,以及经典的注文。

一部划时代的字书,文字学的古典,是一切古典的工具或门径。

《说文解字》

1.作者:许慎,东汉文字学家、经学家

2.性质:字书,语文工具书

3.地位:

(1)中国最早的系统分析汉字字形和考究字源的语文辞书,

(2)世界上最早的字典之一

4.编排顺序:按部首编排

5.关键知识点:“六书”

造字“六书”之象形

属于“独体造字法”。

象形字来自于图画文字,但是图画性质减弱,象征性质增强,它是一种最原始的造字方法。

通常用于具象物体的造字。

造字“六书”之指事

属于“独体造字法”。

与象形的主要分别,是指事字含有绘画中较抽象的东西,以点画等象征性的符号来表明意义。

造字“六书”之会意

属于“合体造字法”。

会意字由两个或多个独体字组成,所以组成的字形或字义,合并起来,表达此字的意思。

造字“六书”之形声

属于“合体造字法”。

形声字由两部分组成:形旁(又称“义符”)和声旁(又称“音符”)。形旁是指示字的意思或类属,声旁则表示字的相同或相近发音。

形声最便,用处最大,所以形声字最多。

秦以前

特点:文字发生与演化的时代,字体因世因国而异,官书虽是系统相承,民间书却极为庞杂。

演变:到了战国末期,有了“仓颉造字”的传说。造字和用字有六个条例,称为“六书”。象形字本于图画,假借字以声为主,形声字以偏旁分别,象形字、假借字、形声字是文字发展的逻辑的程序。

特点:书体演变的时代。演变的主因是应用,方向是简易。

演变:①识字是教育的初步。秦始皇用小篆统一了文字,不久便又有了“隶书”,识字变得简易。②汉朝时,隶书由椭圆变为扁方,这是汉朝隶书的标准。魏晋之际,变为“正书”。晋至唐朝,又称为“隶书”,晋代也称为“楷书”,宋代又改称为“真书”。③汉初已有草书,称为“章草”。魏晋称为“今草”。④“正书”本是扁方的,从晋代开始,正书逐渐简化,到陈隋渐渐变方,至唐代又渐渐变长,这便是“行书”。行书介于正书与草书之间,最为适用。

秦以后

字体演变过程

(秦之前)

(秦)

(汉)

文字因世、因国不同。

官书虽是系统相承,但民间书却极为庞杂。

秦始皇统一了文字,小篆成为国书,别体渐归淘汰。

小篆之后便有了“隶书”(给徒隶等下级办公人员看的)。

1.八卦起源

2.《周易》入门知识

3.《周易》流传发展

《周易》

八卦相传是伏羲氏画的。另一个传说却说不是他自出心裁画的。那时候有匹龙马从黄河里出来,背着一幅图,上面便是八卦,伏羲只照着描下来罢了。但这因为伏羲是圣人,那时代是圣世,天才派了龙马赐给他这件圣物。所谓“河图”, 便是这个。

《周易·系辞下》云:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地;观鸟兽之文与地之宜;近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”

八卦起源

伏羲氏恐怕压根儿就没有这个人,他只是秦汉间儒家假托的圣王。 至于八卦,大概是有了筮(shì)法以后才有的……蓍(shī)草是一种长寿草,古人觉得这草和老年人一样,阅历多了,知道的也就多了, 所以用它来占吉凶...….取一把蓍草,数一下看是什么数目,看是奇数还是偶数,也许这便可以断定吉凶。

八卦起源

起源

汉代,《易》上升为儒家《六经》之首。

商民用甲骨卜吉凶,然后便将卜的人、卜的日子、卜的问句等用刀笔刻在甲骨上,这便是卜辞。周朝用筮法辅助卜法,筮法里六十四卦,一卦有六画,每画叫作一爻。断定吉凶的辞,原叫作繇辞,“繇”是抽出来的意思。繇辞有属于卦的总体的,有属于各爻的;所以后来分称为卦辞和爻辞。这种卦爻辞也是卜筮官的占筮纪录,卜筮官将卦爻辞按着卦爻的顺序编辑起来,便成了《周易》这部书。

地位

《周易》入门知识

在古代,人们会去求签问卜,算命看相。最早讲八卦的就是《周易》。

相传周文王所作,“文王拘而演周易”

八卦的基础是根据一、二、三的数目,将整画断画排列组合起来,形成了里的六十四卦,用来代表吉凶。

当时的占卜官根据封爻辞的顺序编辑起来,便成了《周易》这本书。

《周易》入门知识

《周易》流传和发展

演变

①战国末期,道家、阴阳家学说盛行,儒家受两派影响,对《周易》的卦爻辞作了种种新解释,借着卦爻辞发扬儒家哲学。这种新解释的内容,便是所谓《易传》。

③到了汉代,新发现了《说卦》《序卦》《杂卦》三种传,后来称为《逸易》。《说卦》推演卦象,说明某卦的观念象征着自然界和人世间的某些事物。《序卦》说明六十四卦排列先后的道理。《杂卦》比较各卦意义的同异之处。

②《易传》中间较有系统的是彖辞和象辞。彖辞断定一卦的涵义——“彖”就是“断”的意思。象辞推演卦和爻的象,这个“象”字相当于现在所谓“观念”。此外还有《文言》《系辞》两传。《文言》解释乾坤两卦;《系辞》发挥宇宙观人生观,偶然也有分别解释卦爻的话。《系辞》是最重要的一部《易传》。

后来,儒家为《周易》卦辞做了种种新解释,加入了君子父子的儒家典型思想,于是《周易》便成为了儒家第一经典,形成了一套完整的儒家哲学体系。可以说,儒家的《周易》是哲学化了的;而民众的《周易》倒是巫术的本来面目。

战国末期,儒家受到道家、阴阳学家的影响,给《周易》的封爻辞做了新的解释,借着封爻辞发挥他们的哲学。

新的解释被保存了下来,便是所谓的《易传》。

《周易》流传和发展

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读