广西百色市普通高中2024-2025学年高一上学期期末语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广西百色市普通高中2024-2025学年高一上学期期末语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 121.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-11 17:31:42 | ||

图片预览

文档简介

2024年秋季学期百色市普通高中期末教学质量调研测试

高一语文

(考试时长:150分钟,全卷满分:150分)

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。

2.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效。

3.答题时请按要求使用笔,保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不得使用涂改液、修正带、刮纸刀。

4.考试结束后,请将答题卡交回。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

哀牢山地处云南中部,总体走向呈西北—东南走向。哀牢山并不是一座山峰,而是一条绵长的山脉。1988年,国务院将哀牢山山脉中北段上部划定为国家级自然保护区。

哀牢山的形成可以追溯至中生代燕山运动至第四纪喜马拉雅运动时期。强烈的地壳运动使得地面大幅度抬升,河流剧烈下蚀,塑造出它深邃切割、地貌崎岖的山地景观。复杂的地理环境,构成了第一道危险——悬崖绝壁。

唐朝初年,诗人骆宾王被贬至云南,路过哀牢山时,在《从军中行路难》中道尽了行进时的千辛万苦。他写道:“去去指哀牢,行行入不毛。绝壁千里险,连山四望高。”可以想象,苍莽的山林一望无际,身旁是高山陡坡,脚下是泥泞道路,他双腿颤栗,一旦失足便会掉入万丈深渊。

哀牢山位于显著的季风气候区,湿润的气候使得该地区降雨充沛,云雾的生成与消散极为频繁,晴空万里与大雾弥漫可能只是转瞬之间的事。这便是第二道危险——变化无常的天气。

哀牢山高大磅礴,海拔一般在2000米以上,超过3000米的山峰有20余座,主峰海拔更是高达3165.9米。显著的海拔跨度为气候的垂直分布提供了基础。从山麓至山顶,依次为南亚热带、中亚热带、北亚热带、暖温带、温带、寒温带气候。当山下是二十多摄氏度的暖春时,山顶上可能还是一片冰雪世界。

复杂多变的天气使得探险者在山中难以预测和应对突发情况。突如其来的寒流、大雾和狂风暴雨,不但影响探险者的视线和行动,更会增加其落崖的危险。晚上,浓雾弥漫的森林还会释放出大量的二氧化碳。一旦长时间在山林中行走,人便有可能因缺氧而失去意识。

多样的气候条件不仅造就了温度上的巨大差异,还为不同种类的动植物提供了适宜的栖息环境。哀牢山的鸟兽类动物多达460种,两栖爬行动物46种,高等植物有971种。这便构成了第三道危险——毒虫猛兽,森林瘴气。

西南方的暖湿气流在哀牢山西侧形成丰富的降雨,从而在山脉的中间区域生长出一片隐天蔽日的原始森林。这里处处是马蜂、蚂蟥、蚊虫的巢穴,多日没有进食的蟒蛇、亚洲黑熊、金钱豹等大型肉食动物在树林中悄悄潜伏。就算你幸运地躲过了它们,山林中还有弥漫的瘴气——动植物死去之后各类微生物大量繁殖弥散出来的有毒气体。“雾毒飞鸢堕,风腥巨蟒过。已还生定远,犹类病维摩”,宋末元初诗人方回的诗句中描绘的便是这一现象。

历史上,关于人类进入哀牢山离奇死亡的记载不计其数。最近的一次是2021年11月13日,中国地质调查局4名专业勘探队员,从云南普洱市镇沅县进入哀牢山腹地后失联。当他们再次被发现时,早已失去了生命体征。

(摘编自《看完这些你还敢去哀牢山吗?》)

材料二:

第十八条 自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区。

自然保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地,应当划为核心区,禁止任何单位和个人进入;除依照本条例第二十七条的规定经批准外,也不允许进入从事科学研究活动。

核心区外围可以划定一定面积的缓冲区,只准进入从事科学研究观测活动。

缓冲区外围划为实验区,可以进入从事科学试验,教学实习,参观考察,旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。

(摘自《中华人民共和国自然保护区条例》)

材料三:

今年国庆期间,因一则博主的“探险视频”,云南哀牢山爆红,原本人烟稀少的“人类禁区”变成了人满为患的“网红景区”。10月6日,哀牢山自然保护区管理局发布通报称,未经批准进入自然保护区或者在自然保护区内不服从管理的责令改正,并根据不同情节处以罚款。同一天,亚丁自然保护区管理局终身禁止8人再次进入亚丁自然保护区和亚丁景区开展一切形式的旅游和活动。

这些年来,随着户外旅游、山地穿越日渐常态化,很多拥有大片未开发区域的景区面临着巨大的压力。一方面,游客或穿越者肆意进入核心保护区,进行取火、餐饮、采摘乃至驱车碾轧等人类活动,给自然保护区的地貌和动植物带来不可逆的破坏;另一方面,这些人一旦失联或遇到危险,为救援擅闯的被困人员,国家还要耗费大量的人力、物力和财力。

按照国家有关规定,未经批准不得进入保护区核心区,非法闯入保护区核心区属于违法行为。任何人不能为了追求刺激体验感,或者出于打造冒险人设、吸引粉丝等目的,无视界限,随意穿越。无人区、未开发区域的景致,自然要比成熟景区更有野性美,也更能“出片”,但景区既然已经划了线,那就应该遵守规定,不得逾越。这其实也是一种契约精神。

现实中总有那么一些人,习惯性地无视规则,总想着自己要和别人不一样,哪里禁入就进入哪里,哪里设限就翻越哪里。不仅自己做,还呼朋引伴,组团前往。此番哀牢山明确规定加重处罚力度,也是一次警醒。

禁区莫入,应该成为一种铁律,而非弹簧,不存在任何游移和伸缩。各地景区、保护区也唯有进一步明细规则,使之成为可遵循的准则,才能产生约束力。

(摘编自龙之朱《对擅闯禁区的游客不能再仅“罚酒三杯”》)

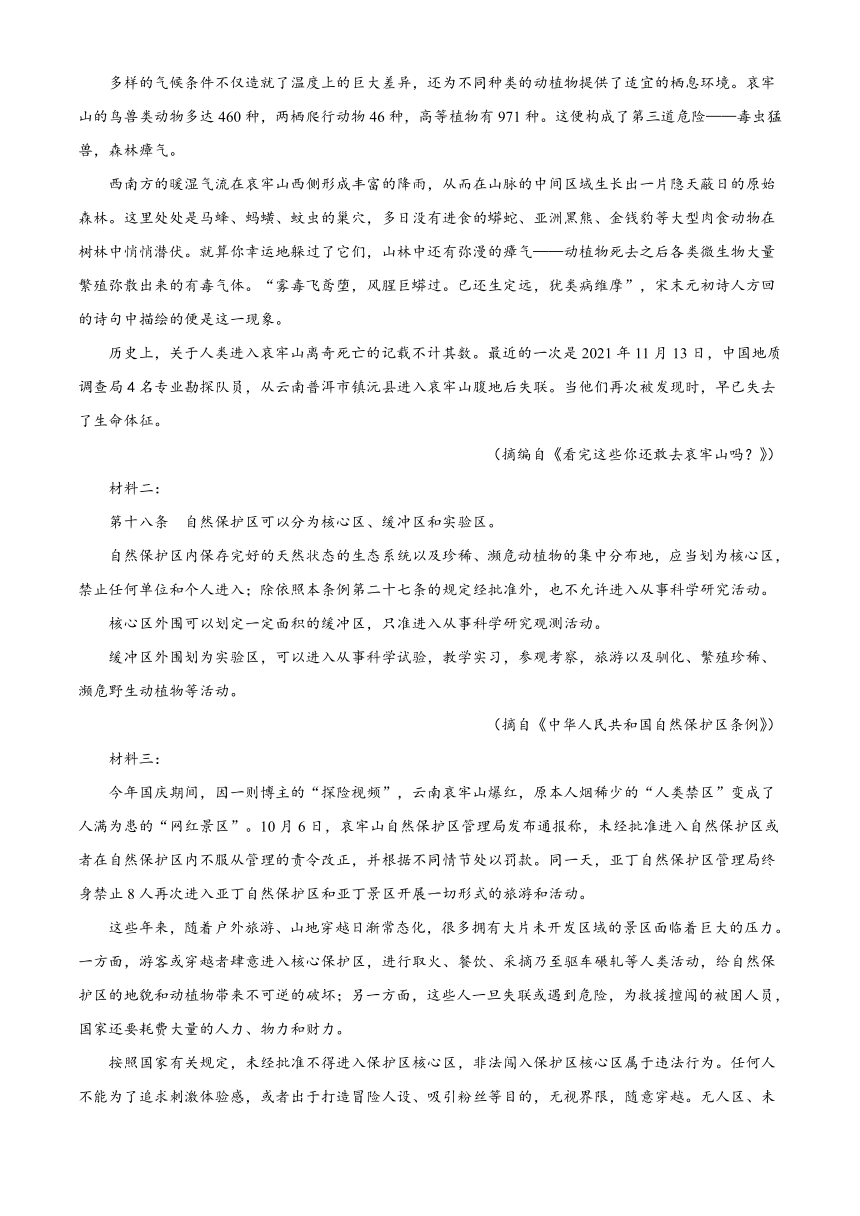

1. 下列对材料一中画横线语句的图解,正确的一项是( )

A. B.

C. D.

2. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 哀牢山的山地景观是强烈地壳运动使得地面抬升、河流下蚀形成的,这里峭壁如切,地貌崎岖,骆宾王“双腿颤栗”说明山崖的陡立。

B. 高耸的山势不仅使哀牢山垂直分布了多个气候带,而且造成了山中复杂多变的天气,寒流、浓雾和狂风暴雨等不时而至,令人难以预测。

C. 哀牢山多样的气候条件为不同种类的动植物提供了适宜的栖息环境,但这里肆虐的虫兽和弥漫的瘴气,对进入这里的人类则构成了巨大威胁。

D. 我国《自然保护区条例》将自然保护区划分为三类,明确了不同类型区域范围的活动限制,对人们在保护区活动具有极大指导意义。

3. 下列对材料相关内容的分析和评价,不正确的一项是( )

A. 材料一以惨痛的事实表明,虽然哀牢山有多重危险因素存在,但无处不在的瘴气才是造成4名专业勘探队员遇难的真正原因。

B. 材料三聚焦社会热点,对旅游中出现的乱象进行评判,在肯定相关管理部门做法的同时,还对个别探险者的违法行为予以谴责。

C. 从材料中可以看出,违法进入哀牢山核心保护区,不但可能给当地地貌和动植物活动带来不可逆的破坏,还可能给国家造成损失。

D. 从讲地理环境,到引自然保护区条例,再到评论违法探险乱象,三则材料共同表明:哀牢山自然保护区核心区是探险爱好者的禁区。

4. 材料三中分别使用了“契约精神”和“铁律”,请结合文本谈谈你对这两个词的理解。

5. 科学性是科普文章最重要的特征之一,除此之外,材料一还具备哪些特征?请结合文本进行分析。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

给我一枝枪

茹志鹃

我赤手空拳,紧贴在绝壁上,面前是万丈深渊,战斗机笔直地俯冲下来,在我头上掠过,接着,咯咯地射来一串机枪子弹,第二架又怪声啸叫着,从我头上擦过去,接着第三架,羞辱我,威吓我,而我只有怒目相对。我要是有一枝枪,哪怕是一枝短枪,我也不会遭到这样肆无忌惮的欺凌,我愤怒地大喝一声:“强盗!”

我从床上直坐了起来,犹觉得心在乱跳。好熟悉的梦啊!它又不是梦,是我在熟睡中重新记起的十几年前的一次经历。

那年,我从文工团下到营部,是营里唯一没有枪的兵。在一次回营部的路上,我碰到了三架战斗机的围攻。最后,是沂蒙山的臂膀掩护了我。我回去,跑到营长面前:“发我一枝枪!”

营长朝我看看,没有说话。我们是没有枪的,我们的枪都是从敌人手里缴获的。

于是,我仍是全营中唯一没有武器的人,穿着军装,但没有枪。

“我一定要一枝枪。”这一要求在我心中越来越强烈起来。

钟敲了十二下,已经是半夜了。我重又躺下,感到一种夜的馨香,纯洁恬静,自由舒畅。我越发想起了枪。

“我要一枝枪!”这声音好像就在我的跟前,不是十多年前的。是小鲁,我明白了,是他引来这难以平伏的思潮。

小鲁是战友的儿子。昨天傍晚,小义惊喜地跳进来报告,“妈妈,小鲁大哥哥来了!”小鲁站在房门口,穿着簇新的军装,帽沿压到眉上,拘束地在我身边坐下。

孩子扒在他膝上,尊敬而又羡慕地端详他。“叔叔!”突然,孩子改变了对他的称呼,问道。“你怎么没有枪?

我看见小鲁的脸慢慢地红了,停了半晌,才说:“我说我要一枝枪,他们说还要慢一慢。”

当然,现在给新战士发一枝枪,已经不是问题了,从第一批工农拿起系着红缨的梭镖起,我们就知道,没有枪,要付出什么代价!

我伸手开了灯,床前的玫瑰花儿立即跳回窗帘上去了。小鲁明天就要出发,昨晚硬给小义留了下来,说是要和解放军叔叔睡一夜。我走到外间,电灯还亮着,柔和地照着两个人。小鲁眉毛乌黑,舒展两臂,像要展翅奋飞。孩子那毛茸茸的头,略仰着脸,似乎在问:“叔叔,你有枪吗?”……

我第二次向营长要求一枝枪,是在同年的秋末。我们部队过沂水,进入了要鲁西南。四处没有庄稼,村里没有树,屋上不冒烟,路上不见人。那一天,我们进入了这样一个村庄宿营,住在一位以前的村干部家里,家里没有男人,房东是位大嫂。

“大嫂,你家大哥呢?”

她没有回答,用嘴向村外呶了呶。村外是光秃秃的一片,村边上拱起几堆新土。我不由得打了一个寒噤,问道:“他?……”

“牺牲了,一起七个。”大嫂的脸呆呆的,好像总结似的说:“没有枪!咱们没有枪!手榴弹也没有……”

忽然,小鲁在梦中皱了皱眉,一个翻身,把小义抱在怀里。年轻的战士,你梦见了什么?梦见自己还没有一枝枪吗?……我给他们关上了半扇窗。窗外是洁白的月光,一只纺织娘时断时续地在唱。生活在行进,时而严峻、鲜明,时而又温和、含蓄,絮絮地向我们披心沥胆。

我们的队伍集合出发了,房东大嫂抱着孩子,站在门口目送我们,我对营长说:“让我上去缴一枝枪。”营长轻轻说道:“这次战斗下来,给你想办法。”

战斗结束,敌人被歼的消息传来,通讯员果然给我送来一枝枪。小巧的左轮枪,用一块大红绸子包着,装着六颗子弹,正是营长皮带上的那枝。

“营长牺牲了。”通讯员垂下眼。

一枝左轮,六颗子弹,用一块大红绸子裹着,这就是我拿到武器时的情景。

小鲁,年轻的战上,不用我说,你能懂得我当时的心情……

一点了,生活已经进入了新的一天,我们离过去又远一天了,但是,历史是不会消亡的,也决不会重复。小鲁,现在你不会等自己同志牺牲以后再有一枝枪的。

我有一枝枪了,我到底有一枝枪了。我揣着它,日夜不离,一直到我转业的时候,交给组织,一把左轮,五颗子弹。还有一颗,我用了。

虽则是轻风徐来,但凉气更重了。电灯光温柔地照着战士和孩子。他们盖得很好,睡得也很好。我拉直小鲁挂在椅背上的军衣,轻轻地给他们关上了电灯,掩上了门。

回到床上,我却无法入睡。一闭眼,又仿佛看见战斗机在我头上盘旋、低飞,侧着身子俯冲扫机枪。我伏在一片开阔地上,还带了一个妇女会的姑娘。敌机没有遭到任何抵抗,越飞越低毫无顾忌地在我们头上削过去,搅起地上的灰土。姑娘脸色有点苍白,伏着一动不动。我愤怒但没有屈辱的感觉,因为我想起我有一枝枪,我到底有了枪。我朝那直插下来的飞机打了一枪。子弹不知飞到哪里去了,但是我在战斗,在保卫自己,保卫解放了的土地。敌机尾巴一沉,朝上飞去,小心地在上空盘旋扫机枪。他怕了,他胆怯了。

钟敲两点了,窗帘上的玫瑰已悄悄地爬上了墙。真是该睡了,天明还有工作呢!我们的夜,纯洁恬静,自由舒畅,她守护我,我也守护她。

“天亮了,小鲁穿着簇新的军装,向我告辞。小义眼睛焕然发亮,从身后拿出一朵花来,花是普通的纸做的,每一个花瓣都涂了不同的颜色,他踮起脚,把花插在小音的胸前,欢快地喊道。“敬礼,解放军叔叔!”

小鲁低下头,摘下那朵花,小心翼翼地放进内衣口袋里。我看见在那穿着军装、束着皮带的身影上,仿佛已经背上一枝枪……

(有删改)

1962年1月5日

6. 下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. “我”的梦境缘于战争时期的一次真实经历,面对敌机却没有武器反抗的愤怒,让“我”多年后仍然不能忘怀。

B. 小鲁入伍却没有领到枪,因而显得十分拘束,当小义问起时,他的脸“慢慢红了”,说明还是有些委屈的。

C. 小义开始叫“大哥哥”,后来又改称“叔叔”,对小鲁称呼的改变,表现出解放军战士在孩子心目中的分量。

D. “村外是光秃秃的一片,村边上拱起几堆新土”,鲁西南地区的这种景象,反映了战争的残酷和民众的苦难。

7. 下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 玫瑰花图案“从床前跳回窗帘”“悄悄爬上墙”,运用比拟手法,写出了时间的流逝,也增添了文章的灵动气息。

B. 本文淡化情节,用简笔勾勒人物,通过简洁的动作和语言描写,塑造出一系列特征鲜明、性格各异的普通人形象。

C. 文中多次写到左轮枪的子弹,数量由“六颗”变为“五颗”,反映了“我”心境的改变,也顺势引出后文的故事。

D. 作者通过女性视角,描写温馨的夜色和孩子们安睡的场景,笔触细腻,凸显了歌颂和平追求幸福生活的小说主题。

8. 小说中反复出现“枪”这一意象,请结合文本分析其丰富内蕴。

9. 同为战争题材小说,茹志娟的《百合花》叙事完整连贯,表现了战争年代的人性之美。本文的叙事方式与《百合花》不同,请结合文本分析其叙事方式的不同之处。

二、古诗文阅读(共35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面文言文,完成下面小题。

劝学

①先王之教,莫荣于孝,莫显于忠。忠孝,人君人亲之所甚欲也;显荣,人子人臣之所甚愿也。然而人君人亲不得其所欲,人子人臣不得其所愿,此生于不知理义。不知理义,生于不学。

②学者师达而有材,吾未知其不为圣人。圣人之所在,则天下理焉。在右则右重,在左则左重,是故古之圣王未有不尊师者也。尊师则不论其贵贱贫富矣。若此则名号显矣,德行彰矣。

③故师之教也,不争轻重尊卑贫富,而争于道。其人苟可,其事无不可。所求尽得,所欲尽成,此生于得圣人。圣人生于疾学。不疾学而能为魁士名人者,未之尝有也。

④疾学在于尊师。师尊则言信矣,道论矣。故往教者不化,召师者不化;自卑者不听,卑师者不听。师操不化不听之术,而以强教之,欲道之行、身之尊也,不亦远乎?学者处不化不听之势,而以自行,欲名之显、身之安也,是怀腐而欲香也,是入水而恶濡也。

⑤凡说者,兑之也,非说之也。今世之说者,多弗能兑,而反说之。夫弗能兑而反说,是拯溺而硾①之以石也,是救病而饮之以堇②也。使世益乱、不肖主重惑者,从此生矣。

⑥故为师之务,在于胜理,在于行义。理胜义立则位尊矣王公大人弗敢骄也上至于天子朝之而不惭。凡遇合也,合不可必。遗理释义,以要不可必,而欲人之尊之也,不亦难乎?故师必胜理行义然后尊。

(节选自《吕氏春秋·孟夏纪》)

【注】①硾(zhuì):使物下沉。②堇(jǐn):草名。有毒,可入药。

10. 文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

理胜义立[A]则位尊[B]矣[C]王公大人[D]弗敢[E]骄也[F]上至于[G]天子[H]朝之[I]而不惭。

11. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 学者,指求学的人,与韩愈《师说》中“古之学者必有师”的“学者”意思相同。

B. 兑,通“悦”,使动用法,与苏轼《赤壁赋》中“侣鱼虾而友麋鹿”的“侣”和“友”二字的用法不同。

C. 信,此处表被动,指被信任、被信服,与白居易《琵琶行》中“低眉信手续续弹”的“信”字意思不同。

D. 彰,指彰显,与《荀子·劝学》中“声非加疾也,而闻者彰”的“彰”字意义相同。

12. 对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A. 文章认为,忠孝是作君主、父母的希望得到的东西,显荣是做子女、臣下的愿意获得的东西;其不如愿是因为不懂得理义。

B. 文章指出,圣人所在的地方就是天下的道理存在的地方,因此提倡要尊奉圣人,不计较圣人的贵贱贫富。

C. 文章指出,应召去教的老师不可能教化他人,呼唤老师来教的人不可能受到教化;自卑的老师不会被人听信,轻视老师的人不会听从教诲。

D. 文章以“怀腐而欲香”“入水而恶濡”两组比喻,从反面形象地论证了学者不能“不化不听(硬性说教)”的观点。

13. 把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)不疾学而能为魁士名人者,未之尝有也。

(2)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也(《荀子·劝学》)

14. 作者认为学习的作用是什么?请结合文本简要概括。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

小寒食舟中作①

杜甫

佳辰强饮食犹寒,隐几萧条戴鹖冠②。

春水船如天上坐,老年花似雾中看。

娟娟戏蝶过闲幔,片片轻鸥下急湍。

云白山青万余里,愁看直北是长安。

【注】①此诗写于大历五年(770)春诗人淹留潭州(今湖南长沙)之时,此时距离诗人去世仅有半年多。小寒食,指寒食的次日,清明的前一天,从寒食到清明三日禁火。②鹖(hé)冠:传为楚隐者鹖冠子所戴的鹖羽所制之冠。

15. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 首联扣题,写诗人因穷困潦倒而只能吃冷食,因无官无职而以儒士之身戴隐者鹖冠。“强饮”与“鹖冠”精准概括了作者此时的身世遭遇,包蕴着一生的无穷辛酸。

B. 颔联紧接首联,十分传神地写出了诗人凭几舟中的所见所感。“天上坐”“雾中看”非常切合年迈多病舟居观景的实际,把作者起伏的心潮也带了出来,笔触细腻含蓄。

C. 颈联承上,写由舟中外望空中水面之景,前一句是舟中近景,第二句是舟外远景。蝶鸥往来自如的景色,引发了作者“直北”望长安的忧思,向尾联作了十分自然的过渡。

D. 尾联收束全诗,将舟中舟外、近处远处的观感,以一个“愁”字总结,有无限的深情俱在言外,于自然流转中显深沉凝练,很能表现杜甫晚年诗风苍茫而沉郁的特色。

16. 有人说“愁”是本诗的诗眼,请结合全诗分析诗人抒发了哪些愁情。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《短歌行》中比喻贤士们还没有找到归宿的句子是:“__________,__________。”

(2)在《永遇乐·京口北固亭怀古》中,辛弃疾回顾了元嘉年间的那次北伐,宋文帝刘义隆虽有“__________”之雄心,但是由于行事草率,最终却徒留“__________”的结局。

(3)学校举行了一场以“玉”为主题字的飞花令比拼大赛,含有“玉”字的诗句有很多,如李煜《虞美人》中的“__________”,秦观《鹊桥仙》中的“__________”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

每个人的心里,都有一方_____①___的土地。得意时想到它,失意时想到它。逢年逢节,触景生情,随时随地想到它。辽阔的空间,悠邈的时间,都不会使这种感情褪色:这就是乡土情结。

人生旅途崎岖修远,起点站是童年。人第一眼看见的世界——几乎是世界的全部,就是生我育我的乡土。乡土的一山一水,一虫一鸟,一草一木,一星一月,一寒一暑,一时一俗,一丝一缕,一饮一啜,都溶化为童年生活的血肉,不可分割。而且可能祖祖辈辈都植根在这片土地上,有一部____②____的家史,在听祖母讲故事的同时,就种在小小的心坎里。邻里乡亲,早晚在街头巷尾、桥上井边、田塍篱角相见,音容笑貌,闭眼塞耳也彼此了然,横竖呼吸着同一的空气,濡染着同一的风习,____③____沾着边。一个人为自己的一生定音定调定向定位,要经过千磨百折的摸索,前途充满未知数,但童年的烙印,却像春蚕作茧,紧紧地包着自己,又像文身的花纹,一辈子附在身上。

18. 请在文中画横线①②③处填入恰当的成语。

19. 下列各句中的破折号,与文中破折号用法相同的一项是( )

A. 通讯员在战斗时,除了送信,还干什么——我不知道自己为什么要问这些没意思的问题。(茹志鹃《百合花》)

B. 前些年一家有影响的报纸在头版刊登了一篇贬斥杂交稻的文章,说杂交稻是“三不稻”——“米不养人,糠不养猪,草不养牛”。(沈英甲《喜看稻菽千重浪》)

C. 她笑着说:“红薯稀饭——我们的年夜饭。”(冰心《小橘灯》)

D. “我们大家是熟人,打个招呼就是了,还用得着多说么?”——这类的话已经成了我们现代社会的阻碍。(费孝通《乡土中国·乡土本色》)

20. 文中画波浪线的句子连用16个“一”字,这样写有什么好处?

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

高尔基说:“语言是文学的第一要素。”没有语言就没有文学。最好的文学作品,都是用最优美的语言写成的。语言修养是文学家的起码条件。

我们要学好现代汉语。现代文学作品都是用现代汉语写成的。文字不通顺,就写不出好的小说、剧本、诗歌、散文和文学作品。不知道有多少青年文艺工作者,他们的作品之所以被扔进文艺杂志编辑部的废纸篓里的原因,只因文字不通顺。

( 甲 ),工人的语言、农民的语言、小市民的语言,我们都要学,学生腔是用不上的。我们说文学家要深入生活,我认为,学习人民的语言,也是深入生活的一方面。惟有用人民的语言描写人民生活,才能使作品有生活气息。赵树理熟悉农民的语言,老舍( 乙 ),所以他们描写的农民、小市民是那样生动、传神。

我们要学好古代汉语,古代汉语有许多修辞手段,我们今天还用得上。其次,我们研究中国文学史,更不能不学好古代汉语。否则,连古文、古诗都看不懂,( 丙 )?

21. 文中画波浪线的句子有语病。请进行修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密,可少量增删词语,不得改变原意。

22. 请在文中括号甲乙丙处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

四、写作(60分)

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。

从高中必修上册第三单元里,同学们选择一篇古诗的作者(曹操、陶渊明、李白、杜甫、白居易、苏轼、辛弃疾、李清照),把《我心中的________》填完整,并以此为题写一篇作文,不少于800字。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,完成标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

广西百色市普通高中2024-2025学年高一上学期期末语文试题

1.C(3 分)

2.B(3 分)

3.A(3 分)

4.①“契约精神” 是一种在各方自由平等基础上订立的守信精神,并不具有单方面强加或胁迫。材料三第三段言及 “契约精神” 是从守信的角度提醒旅游者自觉遵守规定。

②“铁律” 是必须遵守、不可更改的定律或者规则,暗示了其约束力和权威性。第五段使用 “铁律”,是从法律的角度要求旅游必须遵守规定,强调了这种规定的强制力。(4 分)

5.①文学性。材料一除进行形象化叙述外还多次引用古诗,突出了哀牢山的险恶,提升了科普文章的文学色彩,使理性、枯燥的 说明性文字富于生动形象性。

②逻辑性。材料一在总体介绍后,分别从地形、气候以及动植物等三方面阐释哀牢山的危险,文章思 路清晰,条理性强,呈现出严谨的逻辑关系。

③通俗性。语言表达深入浅出,通俗易懂,例如作者在引用骆宾王《从军中行路难》诗句之后,用明白晓畅的语言对诗句进行了解读,向读者简洁明了地讲解进入哀牢山面临的危险。

④严谨性。文中多处使用数字,介绍哀牢山的山体特征和动植物分布,十分精准直观。(6 分)

6.B(3 分)

7.D(3 分)

8.①我拿着枪朝敌机开枪,枪是指一枝用来射击的枪,是抵抗敌人、保家卫国的武器。

②小鲁因为没有枪而脸红,这时枪是军人身份的象征。

③在我接过营长的枪时,枪是斗争精神的传承。(4 分)

9.①本文采用现在的生活与回忆、梦境交织穿插的叙事方式,②这样的叙事方式强调了过去与现实的对比,③突出表现了勇于战斗的主题,与《百合花》不同。(6 分)

10.CFH(3 分)

11.D(3 分)

12.B(3 分)

13.(1)不努力学习而能成为贤士名人的,未曾有过。

(2)蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿、强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是因为它心思专一。(4 分)

14.①能让人懂得理义,实现人君人亲的愿望(忠孝)和人子人臣的愿望(显荣)。

②使人有可能成为圣人,使天下得到治理。

③能让人获得知识和才能,实现自己的追求和愿望。

④能让人明白尊师的道理,使自己的名声显扬、品德彰显。(4 分)

15.A(3 分)

16.①生活困顿,羁旅漂泊之愁。从成诗时间和 “舟中作” 可以看出此时诗人处于漂泊西南时期,“隐几萧条” 反映了此时诗人生活困顿。

②不为朝廷所用之愁。以儒士之身而戴隐者鹖冠,点出诗人无官无职,包蕴着不为朝廷所用的愁苦。

③因年老体衰之愁。诗人身体衰迈,老眼昏蒙,看岸边的花草犹如隔着一层薄雾。

④忧心时势,思念朝廷之愁。“愁看直北是长安” 点明诗人身不在官而依然忧心时势,思念朝廷。(6 分)

17.(1)绕树三匝;何枝可依

(2)封狼居胥;赢得仓皇北顾

(3)雕栏玉砌应犹在;金风玉露一相逢(6 分)

18.①魂牵梦萦

②悲欢离合

③千丝万缕(3 分)

19.B(3 分)

20.①强化乡土记忆的丰富性:通过列举 “一山一水”“一虫一鸟” 等具体事物,展现乡土在童年生活中的无处不在,突出记忆的细腻与深刻。

②增强语言的节奏感:16 个 “一” 字形成排比,句式整齐,节奏鲜明,读来朗朗上口,富有韵律美。

③突出情感的深厚:反复强调 “一” 字,体现乡土与童年生活的高度融合,表达对乡土的深切眷恋与无法割舍的情感。(4 分)

21.文字不通顺,就写不出好的小说、剧本、诗歌、散文。不知道有多少青年文艺工作者,他们的作品被扔进文艺杂志编辑部的废纸篓里,只因文字不通顺。

22. 甲:我们要学习人民的语言

乙:熟悉小市民的语言

丙:怎能研究文学史呢?

参考译文:

先王的政教中,投有什么比孝更荣耀的了,没有什么比忠更显达的了。忠孝是作君主、父母的十分希望得到的东西,显荣是作子女、臣下的十分愿意获得的东西。然而,作君主、父母的却得不到他们所希望的忠孝,作子女、臣下的却得不到他们所向往的显荣,这是由子不懂得理义造成的。不懂得理义,是由于不学习的缘故。

从师学习的人,如果他的老师通达而自己又有才能,我没听说过这样的人不成为圣人的。只要有圣人在,天下就太平安定了。圣人在右,右就受到尊重,圣人在左,左就受到尊重,因此古代的圣王没有不尊重老师的。尊重老师就不会计较他们的贵贱、贫富了。像这样,名号就显达了,德行就彰明了。

所以,老师施行教诲的时候,也不计较学生的轻重、尊卑、贫富,而看重他们是否能接受理义。他们倘若能够接受理义,对他们的教诲就会无不合宜。所追求的完全都能得到,所希望的完全都能实现,这种情况在得到圣人之后才会发生。圣人是在努力学习中产生的。不努力学习而能成为贤士名人的,未曾有过。

努力学习关键在于尊重老师。老师受到尊重,言语就会被人信从,道义就会被人称述而彰明了。因此,应召去教的老师不可能教化他人,呼唤老师来教的人不可能受到教化,自卑的老师不会被人听信,轻视老师的人不会听从教诲。老师如果采用不可能教化他人、不会被人听信的方法去勉强教育人,尽管想使自己的道义得以施行,使自身得以尊贵,不也差得太远了吗 从师学习的凡处于不可能受到教化、不会听从教诲的地位,自己随意行事,尽管想使自己名声显赫,自身平安,这就如怀揣腐臭的东西却希望芳香,进入水中却厌恶沾湿一样(是不可能的)。

凡说教,应该使对方心情舒畅,而不是硬性说教。如今世上说教的人,大多不能使对方心情舒畅,却反去硬性说教。不能使对方心情舒畅,反去硬性说教,这就如同拯救溺水的人却用石头让他沉下去,如同治病却给病人喝下毒药一样,只会适得其反,社会越发混乱,不肖的君主越发昏乱,就都由此产生了。

所以,做老师的要务在于依循事理,在于施行道义。只要事理被依循,道义得以树立,那么老师的地位就尊贵了,王公大人对他们不敢轻慢,即使上至于天子,朝拜这样的老师也不会感到羞愧。大凡师徒相遇而和洽的情况不可能一定实现。如果有难遗弃事理,抛掉道义,去追求不一定实现的东西,并想要人们尊重他,这不也太难了吗 所以,老师一定要依循事理,施行道义,然后才能尊显。

高一语文

(考试时长:150分钟,全卷满分:150分)

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。

2.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效。

3.答题时请按要求使用笔,保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不得使用涂改液、修正带、刮纸刀。

4.考试结束后,请将答题卡交回。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

哀牢山地处云南中部,总体走向呈西北—东南走向。哀牢山并不是一座山峰,而是一条绵长的山脉。1988年,国务院将哀牢山山脉中北段上部划定为国家级自然保护区。

哀牢山的形成可以追溯至中生代燕山运动至第四纪喜马拉雅运动时期。强烈的地壳运动使得地面大幅度抬升,河流剧烈下蚀,塑造出它深邃切割、地貌崎岖的山地景观。复杂的地理环境,构成了第一道危险——悬崖绝壁。

唐朝初年,诗人骆宾王被贬至云南,路过哀牢山时,在《从军中行路难》中道尽了行进时的千辛万苦。他写道:“去去指哀牢,行行入不毛。绝壁千里险,连山四望高。”可以想象,苍莽的山林一望无际,身旁是高山陡坡,脚下是泥泞道路,他双腿颤栗,一旦失足便会掉入万丈深渊。

哀牢山位于显著的季风气候区,湿润的气候使得该地区降雨充沛,云雾的生成与消散极为频繁,晴空万里与大雾弥漫可能只是转瞬之间的事。这便是第二道危险——变化无常的天气。

哀牢山高大磅礴,海拔一般在2000米以上,超过3000米的山峰有20余座,主峰海拔更是高达3165.9米。显著的海拔跨度为气候的垂直分布提供了基础。从山麓至山顶,依次为南亚热带、中亚热带、北亚热带、暖温带、温带、寒温带气候。当山下是二十多摄氏度的暖春时,山顶上可能还是一片冰雪世界。

复杂多变的天气使得探险者在山中难以预测和应对突发情况。突如其来的寒流、大雾和狂风暴雨,不但影响探险者的视线和行动,更会增加其落崖的危险。晚上,浓雾弥漫的森林还会释放出大量的二氧化碳。一旦长时间在山林中行走,人便有可能因缺氧而失去意识。

多样的气候条件不仅造就了温度上的巨大差异,还为不同种类的动植物提供了适宜的栖息环境。哀牢山的鸟兽类动物多达460种,两栖爬行动物46种,高等植物有971种。这便构成了第三道危险——毒虫猛兽,森林瘴气。

西南方的暖湿气流在哀牢山西侧形成丰富的降雨,从而在山脉的中间区域生长出一片隐天蔽日的原始森林。这里处处是马蜂、蚂蟥、蚊虫的巢穴,多日没有进食的蟒蛇、亚洲黑熊、金钱豹等大型肉食动物在树林中悄悄潜伏。就算你幸运地躲过了它们,山林中还有弥漫的瘴气——动植物死去之后各类微生物大量繁殖弥散出来的有毒气体。“雾毒飞鸢堕,风腥巨蟒过。已还生定远,犹类病维摩”,宋末元初诗人方回的诗句中描绘的便是这一现象。

历史上,关于人类进入哀牢山离奇死亡的记载不计其数。最近的一次是2021年11月13日,中国地质调查局4名专业勘探队员,从云南普洱市镇沅县进入哀牢山腹地后失联。当他们再次被发现时,早已失去了生命体征。

(摘编自《看完这些你还敢去哀牢山吗?》)

材料二:

第十八条 自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区。

自然保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地,应当划为核心区,禁止任何单位和个人进入;除依照本条例第二十七条的规定经批准外,也不允许进入从事科学研究活动。

核心区外围可以划定一定面积的缓冲区,只准进入从事科学研究观测活动。

缓冲区外围划为实验区,可以进入从事科学试验,教学实习,参观考察,旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。

(摘自《中华人民共和国自然保护区条例》)

材料三:

今年国庆期间,因一则博主的“探险视频”,云南哀牢山爆红,原本人烟稀少的“人类禁区”变成了人满为患的“网红景区”。10月6日,哀牢山自然保护区管理局发布通报称,未经批准进入自然保护区或者在自然保护区内不服从管理的责令改正,并根据不同情节处以罚款。同一天,亚丁自然保护区管理局终身禁止8人再次进入亚丁自然保护区和亚丁景区开展一切形式的旅游和活动。

这些年来,随着户外旅游、山地穿越日渐常态化,很多拥有大片未开发区域的景区面临着巨大的压力。一方面,游客或穿越者肆意进入核心保护区,进行取火、餐饮、采摘乃至驱车碾轧等人类活动,给自然保护区的地貌和动植物带来不可逆的破坏;另一方面,这些人一旦失联或遇到危险,为救援擅闯的被困人员,国家还要耗费大量的人力、物力和财力。

按照国家有关规定,未经批准不得进入保护区核心区,非法闯入保护区核心区属于违法行为。任何人不能为了追求刺激体验感,或者出于打造冒险人设、吸引粉丝等目的,无视界限,随意穿越。无人区、未开发区域的景致,自然要比成熟景区更有野性美,也更能“出片”,但景区既然已经划了线,那就应该遵守规定,不得逾越。这其实也是一种契约精神。

现实中总有那么一些人,习惯性地无视规则,总想着自己要和别人不一样,哪里禁入就进入哪里,哪里设限就翻越哪里。不仅自己做,还呼朋引伴,组团前往。此番哀牢山明确规定加重处罚力度,也是一次警醒。

禁区莫入,应该成为一种铁律,而非弹簧,不存在任何游移和伸缩。各地景区、保护区也唯有进一步明细规则,使之成为可遵循的准则,才能产生约束力。

(摘编自龙之朱《对擅闯禁区的游客不能再仅“罚酒三杯”》)

1. 下列对材料一中画横线语句的图解,正确的一项是( )

A. B.

C. D.

2. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 哀牢山的山地景观是强烈地壳运动使得地面抬升、河流下蚀形成的,这里峭壁如切,地貌崎岖,骆宾王“双腿颤栗”说明山崖的陡立。

B. 高耸的山势不仅使哀牢山垂直分布了多个气候带,而且造成了山中复杂多变的天气,寒流、浓雾和狂风暴雨等不时而至,令人难以预测。

C. 哀牢山多样的气候条件为不同种类的动植物提供了适宜的栖息环境,但这里肆虐的虫兽和弥漫的瘴气,对进入这里的人类则构成了巨大威胁。

D. 我国《自然保护区条例》将自然保护区划分为三类,明确了不同类型区域范围的活动限制,对人们在保护区活动具有极大指导意义。

3. 下列对材料相关内容的分析和评价,不正确的一项是( )

A. 材料一以惨痛的事实表明,虽然哀牢山有多重危险因素存在,但无处不在的瘴气才是造成4名专业勘探队员遇难的真正原因。

B. 材料三聚焦社会热点,对旅游中出现的乱象进行评判,在肯定相关管理部门做法的同时,还对个别探险者的违法行为予以谴责。

C. 从材料中可以看出,违法进入哀牢山核心保护区,不但可能给当地地貌和动植物活动带来不可逆的破坏,还可能给国家造成损失。

D. 从讲地理环境,到引自然保护区条例,再到评论违法探险乱象,三则材料共同表明:哀牢山自然保护区核心区是探险爱好者的禁区。

4. 材料三中分别使用了“契约精神”和“铁律”,请结合文本谈谈你对这两个词的理解。

5. 科学性是科普文章最重要的特征之一,除此之外,材料一还具备哪些特征?请结合文本进行分析。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

给我一枝枪

茹志鹃

我赤手空拳,紧贴在绝壁上,面前是万丈深渊,战斗机笔直地俯冲下来,在我头上掠过,接着,咯咯地射来一串机枪子弹,第二架又怪声啸叫着,从我头上擦过去,接着第三架,羞辱我,威吓我,而我只有怒目相对。我要是有一枝枪,哪怕是一枝短枪,我也不会遭到这样肆无忌惮的欺凌,我愤怒地大喝一声:“强盗!”

我从床上直坐了起来,犹觉得心在乱跳。好熟悉的梦啊!它又不是梦,是我在熟睡中重新记起的十几年前的一次经历。

那年,我从文工团下到营部,是营里唯一没有枪的兵。在一次回营部的路上,我碰到了三架战斗机的围攻。最后,是沂蒙山的臂膀掩护了我。我回去,跑到营长面前:“发我一枝枪!”

营长朝我看看,没有说话。我们是没有枪的,我们的枪都是从敌人手里缴获的。

于是,我仍是全营中唯一没有武器的人,穿着军装,但没有枪。

“我一定要一枝枪。”这一要求在我心中越来越强烈起来。

钟敲了十二下,已经是半夜了。我重又躺下,感到一种夜的馨香,纯洁恬静,自由舒畅。我越发想起了枪。

“我要一枝枪!”这声音好像就在我的跟前,不是十多年前的。是小鲁,我明白了,是他引来这难以平伏的思潮。

小鲁是战友的儿子。昨天傍晚,小义惊喜地跳进来报告,“妈妈,小鲁大哥哥来了!”小鲁站在房门口,穿着簇新的军装,帽沿压到眉上,拘束地在我身边坐下。

孩子扒在他膝上,尊敬而又羡慕地端详他。“叔叔!”突然,孩子改变了对他的称呼,问道。“你怎么没有枪?

我看见小鲁的脸慢慢地红了,停了半晌,才说:“我说我要一枝枪,他们说还要慢一慢。”

当然,现在给新战士发一枝枪,已经不是问题了,从第一批工农拿起系着红缨的梭镖起,我们就知道,没有枪,要付出什么代价!

我伸手开了灯,床前的玫瑰花儿立即跳回窗帘上去了。小鲁明天就要出发,昨晚硬给小义留了下来,说是要和解放军叔叔睡一夜。我走到外间,电灯还亮着,柔和地照着两个人。小鲁眉毛乌黑,舒展两臂,像要展翅奋飞。孩子那毛茸茸的头,略仰着脸,似乎在问:“叔叔,你有枪吗?”……

我第二次向营长要求一枝枪,是在同年的秋末。我们部队过沂水,进入了要鲁西南。四处没有庄稼,村里没有树,屋上不冒烟,路上不见人。那一天,我们进入了这样一个村庄宿营,住在一位以前的村干部家里,家里没有男人,房东是位大嫂。

“大嫂,你家大哥呢?”

她没有回答,用嘴向村外呶了呶。村外是光秃秃的一片,村边上拱起几堆新土。我不由得打了一个寒噤,问道:“他?……”

“牺牲了,一起七个。”大嫂的脸呆呆的,好像总结似的说:“没有枪!咱们没有枪!手榴弹也没有……”

忽然,小鲁在梦中皱了皱眉,一个翻身,把小义抱在怀里。年轻的战士,你梦见了什么?梦见自己还没有一枝枪吗?……我给他们关上了半扇窗。窗外是洁白的月光,一只纺织娘时断时续地在唱。生活在行进,时而严峻、鲜明,时而又温和、含蓄,絮絮地向我们披心沥胆。

我们的队伍集合出发了,房东大嫂抱着孩子,站在门口目送我们,我对营长说:“让我上去缴一枝枪。”营长轻轻说道:“这次战斗下来,给你想办法。”

战斗结束,敌人被歼的消息传来,通讯员果然给我送来一枝枪。小巧的左轮枪,用一块大红绸子包着,装着六颗子弹,正是营长皮带上的那枝。

“营长牺牲了。”通讯员垂下眼。

一枝左轮,六颗子弹,用一块大红绸子裹着,这就是我拿到武器时的情景。

小鲁,年轻的战上,不用我说,你能懂得我当时的心情……

一点了,生活已经进入了新的一天,我们离过去又远一天了,但是,历史是不会消亡的,也决不会重复。小鲁,现在你不会等自己同志牺牲以后再有一枝枪的。

我有一枝枪了,我到底有一枝枪了。我揣着它,日夜不离,一直到我转业的时候,交给组织,一把左轮,五颗子弹。还有一颗,我用了。

虽则是轻风徐来,但凉气更重了。电灯光温柔地照着战士和孩子。他们盖得很好,睡得也很好。我拉直小鲁挂在椅背上的军衣,轻轻地给他们关上了电灯,掩上了门。

回到床上,我却无法入睡。一闭眼,又仿佛看见战斗机在我头上盘旋、低飞,侧着身子俯冲扫机枪。我伏在一片开阔地上,还带了一个妇女会的姑娘。敌机没有遭到任何抵抗,越飞越低毫无顾忌地在我们头上削过去,搅起地上的灰土。姑娘脸色有点苍白,伏着一动不动。我愤怒但没有屈辱的感觉,因为我想起我有一枝枪,我到底有了枪。我朝那直插下来的飞机打了一枪。子弹不知飞到哪里去了,但是我在战斗,在保卫自己,保卫解放了的土地。敌机尾巴一沉,朝上飞去,小心地在上空盘旋扫机枪。他怕了,他胆怯了。

钟敲两点了,窗帘上的玫瑰已悄悄地爬上了墙。真是该睡了,天明还有工作呢!我们的夜,纯洁恬静,自由舒畅,她守护我,我也守护她。

“天亮了,小鲁穿着簇新的军装,向我告辞。小义眼睛焕然发亮,从身后拿出一朵花来,花是普通的纸做的,每一个花瓣都涂了不同的颜色,他踮起脚,把花插在小音的胸前,欢快地喊道。“敬礼,解放军叔叔!”

小鲁低下头,摘下那朵花,小心翼翼地放进内衣口袋里。我看见在那穿着军装、束着皮带的身影上,仿佛已经背上一枝枪……

(有删改)

1962年1月5日

6. 下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. “我”的梦境缘于战争时期的一次真实经历,面对敌机却没有武器反抗的愤怒,让“我”多年后仍然不能忘怀。

B. 小鲁入伍却没有领到枪,因而显得十分拘束,当小义问起时,他的脸“慢慢红了”,说明还是有些委屈的。

C. 小义开始叫“大哥哥”,后来又改称“叔叔”,对小鲁称呼的改变,表现出解放军战士在孩子心目中的分量。

D. “村外是光秃秃的一片,村边上拱起几堆新土”,鲁西南地区的这种景象,反映了战争的残酷和民众的苦难。

7. 下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 玫瑰花图案“从床前跳回窗帘”“悄悄爬上墙”,运用比拟手法,写出了时间的流逝,也增添了文章的灵动气息。

B. 本文淡化情节,用简笔勾勒人物,通过简洁的动作和语言描写,塑造出一系列特征鲜明、性格各异的普通人形象。

C. 文中多次写到左轮枪的子弹,数量由“六颗”变为“五颗”,反映了“我”心境的改变,也顺势引出后文的故事。

D. 作者通过女性视角,描写温馨的夜色和孩子们安睡的场景,笔触细腻,凸显了歌颂和平追求幸福生活的小说主题。

8. 小说中反复出现“枪”这一意象,请结合文本分析其丰富内蕴。

9. 同为战争题材小说,茹志娟的《百合花》叙事完整连贯,表现了战争年代的人性之美。本文的叙事方式与《百合花》不同,请结合文本分析其叙事方式的不同之处。

二、古诗文阅读(共35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面文言文,完成下面小题。

劝学

①先王之教,莫荣于孝,莫显于忠。忠孝,人君人亲之所甚欲也;显荣,人子人臣之所甚愿也。然而人君人亲不得其所欲,人子人臣不得其所愿,此生于不知理义。不知理义,生于不学。

②学者师达而有材,吾未知其不为圣人。圣人之所在,则天下理焉。在右则右重,在左则左重,是故古之圣王未有不尊师者也。尊师则不论其贵贱贫富矣。若此则名号显矣,德行彰矣。

③故师之教也,不争轻重尊卑贫富,而争于道。其人苟可,其事无不可。所求尽得,所欲尽成,此生于得圣人。圣人生于疾学。不疾学而能为魁士名人者,未之尝有也。

④疾学在于尊师。师尊则言信矣,道论矣。故往教者不化,召师者不化;自卑者不听,卑师者不听。师操不化不听之术,而以强教之,欲道之行、身之尊也,不亦远乎?学者处不化不听之势,而以自行,欲名之显、身之安也,是怀腐而欲香也,是入水而恶濡也。

⑤凡说者,兑之也,非说之也。今世之说者,多弗能兑,而反说之。夫弗能兑而反说,是拯溺而硾①之以石也,是救病而饮之以堇②也。使世益乱、不肖主重惑者,从此生矣。

⑥故为师之务,在于胜理,在于行义。理胜义立则位尊矣王公大人弗敢骄也上至于天子朝之而不惭。凡遇合也,合不可必。遗理释义,以要不可必,而欲人之尊之也,不亦难乎?故师必胜理行义然后尊。

(节选自《吕氏春秋·孟夏纪》)

【注】①硾(zhuì):使物下沉。②堇(jǐn):草名。有毒,可入药。

10. 文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

理胜义立[A]则位尊[B]矣[C]王公大人[D]弗敢[E]骄也[F]上至于[G]天子[H]朝之[I]而不惭。

11. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 学者,指求学的人,与韩愈《师说》中“古之学者必有师”的“学者”意思相同。

B. 兑,通“悦”,使动用法,与苏轼《赤壁赋》中“侣鱼虾而友麋鹿”的“侣”和“友”二字的用法不同。

C. 信,此处表被动,指被信任、被信服,与白居易《琵琶行》中“低眉信手续续弹”的“信”字意思不同。

D. 彰,指彰显,与《荀子·劝学》中“声非加疾也,而闻者彰”的“彰”字意义相同。

12. 对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A. 文章认为,忠孝是作君主、父母的希望得到的东西,显荣是做子女、臣下的愿意获得的东西;其不如愿是因为不懂得理义。

B. 文章指出,圣人所在的地方就是天下的道理存在的地方,因此提倡要尊奉圣人,不计较圣人的贵贱贫富。

C. 文章指出,应召去教的老师不可能教化他人,呼唤老师来教的人不可能受到教化;自卑的老师不会被人听信,轻视老师的人不会听从教诲。

D. 文章以“怀腐而欲香”“入水而恶濡”两组比喻,从反面形象地论证了学者不能“不化不听(硬性说教)”的观点。

13. 把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)不疾学而能为魁士名人者,未之尝有也。

(2)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也(《荀子·劝学》)

14. 作者认为学习的作用是什么?请结合文本简要概括。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

小寒食舟中作①

杜甫

佳辰强饮食犹寒,隐几萧条戴鹖冠②。

春水船如天上坐,老年花似雾中看。

娟娟戏蝶过闲幔,片片轻鸥下急湍。

云白山青万余里,愁看直北是长安。

【注】①此诗写于大历五年(770)春诗人淹留潭州(今湖南长沙)之时,此时距离诗人去世仅有半年多。小寒食,指寒食的次日,清明的前一天,从寒食到清明三日禁火。②鹖(hé)冠:传为楚隐者鹖冠子所戴的鹖羽所制之冠。

15. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 首联扣题,写诗人因穷困潦倒而只能吃冷食,因无官无职而以儒士之身戴隐者鹖冠。“强饮”与“鹖冠”精准概括了作者此时的身世遭遇,包蕴着一生的无穷辛酸。

B. 颔联紧接首联,十分传神地写出了诗人凭几舟中的所见所感。“天上坐”“雾中看”非常切合年迈多病舟居观景的实际,把作者起伏的心潮也带了出来,笔触细腻含蓄。

C. 颈联承上,写由舟中外望空中水面之景,前一句是舟中近景,第二句是舟外远景。蝶鸥往来自如的景色,引发了作者“直北”望长安的忧思,向尾联作了十分自然的过渡。

D. 尾联收束全诗,将舟中舟外、近处远处的观感,以一个“愁”字总结,有无限的深情俱在言外,于自然流转中显深沉凝练,很能表现杜甫晚年诗风苍茫而沉郁的特色。

16. 有人说“愁”是本诗的诗眼,请结合全诗分析诗人抒发了哪些愁情。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《短歌行》中比喻贤士们还没有找到归宿的句子是:“__________,__________。”

(2)在《永遇乐·京口北固亭怀古》中,辛弃疾回顾了元嘉年间的那次北伐,宋文帝刘义隆虽有“__________”之雄心,但是由于行事草率,最终却徒留“__________”的结局。

(3)学校举行了一场以“玉”为主题字的飞花令比拼大赛,含有“玉”字的诗句有很多,如李煜《虞美人》中的“__________”,秦观《鹊桥仙》中的“__________”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

每个人的心里,都有一方_____①___的土地。得意时想到它,失意时想到它。逢年逢节,触景生情,随时随地想到它。辽阔的空间,悠邈的时间,都不会使这种感情褪色:这就是乡土情结。

人生旅途崎岖修远,起点站是童年。人第一眼看见的世界——几乎是世界的全部,就是生我育我的乡土。乡土的一山一水,一虫一鸟,一草一木,一星一月,一寒一暑,一时一俗,一丝一缕,一饮一啜,都溶化为童年生活的血肉,不可分割。而且可能祖祖辈辈都植根在这片土地上,有一部____②____的家史,在听祖母讲故事的同时,就种在小小的心坎里。邻里乡亲,早晚在街头巷尾、桥上井边、田塍篱角相见,音容笑貌,闭眼塞耳也彼此了然,横竖呼吸着同一的空气,濡染着同一的风习,____③____沾着边。一个人为自己的一生定音定调定向定位,要经过千磨百折的摸索,前途充满未知数,但童年的烙印,却像春蚕作茧,紧紧地包着自己,又像文身的花纹,一辈子附在身上。

18. 请在文中画横线①②③处填入恰当的成语。

19. 下列各句中的破折号,与文中破折号用法相同的一项是( )

A. 通讯员在战斗时,除了送信,还干什么——我不知道自己为什么要问这些没意思的问题。(茹志鹃《百合花》)

B. 前些年一家有影响的报纸在头版刊登了一篇贬斥杂交稻的文章,说杂交稻是“三不稻”——“米不养人,糠不养猪,草不养牛”。(沈英甲《喜看稻菽千重浪》)

C. 她笑着说:“红薯稀饭——我们的年夜饭。”(冰心《小橘灯》)

D. “我们大家是熟人,打个招呼就是了,还用得着多说么?”——这类的话已经成了我们现代社会的阻碍。(费孝通《乡土中国·乡土本色》)

20. 文中画波浪线的句子连用16个“一”字,这样写有什么好处?

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

高尔基说:“语言是文学的第一要素。”没有语言就没有文学。最好的文学作品,都是用最优美的语言写成的。语言修养是文学家的起码条件。

我们要学好现代汉语。现代文学作品都是用现代汉语写成的。文字不通顺,就写不出好的小说、剧本、诗歌、散文和文学作品。不知道有多少青年文艺工作者,他们的作品之所以被扔进文艺杂志编辑部的废纸篓里的原因,只因文字不通顺。

( 甲 ),工人的语言、农民的语言、小市民的语言,我们都要学,学生腔是用不上的。我们说文学家要深入生活,我认为,学习人民的语言,也是深入生活的一方面。惟有用人民的语言描写人民生活,才能使作品有生活气息。赵树理熟悉农民的语言,老舍( 乙 ),所以他们描写的农民、小市民是那样生动、传神。

我们要学好古代汉语,古代汉语有许多修辞手段,我们今天还用得上。其次,我们研究中国文学史,更不能不学好古代汉语。否则,连古文、古诗都看不懂,( 丙 )?

21. 文中画波浪线的句子有语病。请进行修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密,可少量增删词语,不得改变原意。

22. 请在文中括号甲乙丙处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

四、写作(60分)

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。

从高中必修上册第三单元里,同学们选择一篇古诗的作者(曹操、陶渊明、李白、杜甫、白居易、苏轼、辛弃疾、李清照),把《我心中的________》填完整,并以此为题写一篇作文,不少于800字。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,完成标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

广西百色市普通高中2024-2025学年高一上学期期末语文试题

1.C(3 分)

2.B(3 分)

3.A(3 分)

4.①“契约精神” 是一种在各方自由平等基础上订立的守信精神,并不具有单方面强加或胁迫。材料三第三段言及 “契约精神” 是从守信的角度提醒旅游者自觉遵守规定。

②“铁律” 是必须遵守、不可更改的定律或者规则,暗示了其约束力和权威性。第五段使用 “铁律”,是从法律的角度要求旅游必须遵守规定,强调了这种规定的强制力。(4 分)

5.①文学性。材料一除进行形象化叙述外还多次引用古诗,突出了哀牢山的险恶,提升了科普文章的文学色彩,使理性、枯燥的 说明性文字富于生动形象性。

②逻辑性。材料一在总体介绍后,分别从地形、气候以及动植物等三方面阐释哀牢山的危险,文章思 路清晰,条理性强,呈现出严谨的逻辑关系。

③通俗性。语言表达深入浅出,通俗易懂,例如作者在引用骆宾王《从军中行路难》诗句之后,用明白晓畅的语言对诗句进行了解读,向读者简洁明了地讲解进入哀牢山面临的危险。

④严谨性。文中多处使用数字,介绍哀牢山的山体特征和动植物分布,十分精准直观。(6 分)

6.B(3 分)

7.D(3 分)

8.①我拿着枪朝敌机开枪,枪是指一枝用来射击的枪,是抵抗敌人、保家卫国的武器。

②小鲁因为没有枪而脸红,这时枪是军人身份的象征。

③在我接过营长的枪时,枪是斗争精神的传承。(4 分)

9.①本文采用现在的生活与回忆、梦境交织穿插的叙事方式,②这样的叙事方式强调了过去与现实的对比,③突出表现了勇于战斗的主题,与《百合花》不同。(6 分)

10.CFH(3 分)

11.D(3 分)

12.B(3 分)

13.(1)不努力学习而能成为贤士名人的,未曾有过。

(2)蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿、强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是因为它心思专一。(4 分)

14.①能让人懂得理义,实现人君人亲的愿望(忠孝)和人子人臣的愿望(显荣)。

②使人有可能成为圣人,使天下得到治理。

③能让人获得知识和才能,实现自己的追求和愿望。

④能让人明白尊师的道理,使自己的名声显扬、品德彰显。(4 分)

15.A(3 分)

16.①生活困顿,羁旅漂泊之愁。从成诗时间和 “舟中作” 可以看出此时诗人处于漂泊西南时期,“隐几萧条” 反映了此时诗人生活困顿。

②不为朝廷所用之愁。以儒士之身而戴隐者鹖冠,点出诗人无官无职,包蕴着不为朝廷所用的愁苦。

③因年老体衰之愁。诗人身体衰迈,老眼昏蒙,看岸边的花草犹如隔着一层薄雾。

④忧心时势,思念朝廷之愁。“愁看直北是长安” 点明诗人身不在官而依然忧心时势,思念朝廷。(6 分)

17.(1)绕树三匝;何枝可依

(2)封狼居胥;赢得仓皇北顾

(3)雕栏玉砌应犹在;金风玉露一相逢(6 分)

18.①魂牵梦萦

②悲欢离合

③千丝万缕(3 分)

19.B(3 分)

20.①强化乡土记忆的丰富性:通过列举 “一山一水”“一虫一鸟” 等具体事物,展现乡土在童年生活中的无处不在,突出记忆的细腻与深刻。

②增强语言的节奏感:16 个 “一” 字形成排比,句式整齐,节奏鲜明,读来朗朗上口,富有韵律美。

③突出情感的深厚:反复强调 “一” 字,体现乡土与童年生活的高度融合,表达对乡土的深切眷恋与无法割舍的情感。(4 分)

21.文字不通顺,就写不出好的小说、剧本、诗歌、散文。不知道有多少青年文艺工作者,他们的作品被扔进文艺杂志编辑部的废纸篓里,只因文字不通顺。

22. 甲:我们要学习人民的语言

乙:熟悉小市民的语言

丙:怎能研究文学史呢?

参考译文:

先王的政教中,投有什么比孝更荣耀的了,没有什么比忠更显达的了。忠孝是作君主、父母的十分希望得到的东西,显荣是作子女、臣下的十分愿意获得的东西。然而,作君主、父母的却得不到他们所希望的忠孝,作子女、臣下的却得不到他们所向往的显荣,这是由子不懂得理义造成的。不懂得理义,是由于不学习的缘故。

从师学习的人,如果他的老师通达而自己又有才能,我没听说过这样的人不成为圣人的。只要有圣人在,天下就太平安定了。圣人在右,右就受到尊重,圣人在左,左就受到尊重,因此古代的圣王没有不尊重老师的。尊重老师就不会计较他们的贵贱、贫富了。像这样,名号就显达了,德行就彰明了。

所以,老师施行教诲的时候,也不计较学生的轻重、尊卑、贫富,而看重他们是否能接受理义。他们倘若能够接受理义,对他们的教诲就会无不合宜。所追求的完全都能得到,所希望的完全都能实现,这种情况在得到圣人之后才会发生。圣人是在努力学习中产生的。不努力学习而能成为贤士名人的,未曾有过。

努力学习关键在于尊重老师。老师受到尊重,言语就会被人信从,道义就会被人称述而彰明了。因此,应召去教的老师不可能教化他人,呼唤老师来教的人不可能受到教化,自卑的老师不会被人听信,轻视老师的人不会听从教诲。老师如果采用不可能教化他人、不会被人听信的方法去勉强教育人,尽管想使自己的道义得以施行,使自身得以尊贵,不也差得太远了吗 从师学习的凡处于不可能受到教化、不会听从教诲的地位,自己随意行事,尽管想使自己名声显赫,自身平安,这就如怀揣腐臭的东西却希望芳香,进入水中却厌恶沾湿一样(是不可能的)。

凡说教,应该使对方心情舒畅,而不是硬性说教。如今世上说教的人,大多不能使对方心情舒畅,却反去硬性说教。不能使对方心情舒畅,反去硬性说教,这就如同拯救溺水的人却用石头让他沉下去,如同治病却给病人喝下毒药一样,只会适得其反,社会越发混乱,不肖的君主越发昏乱,就都由此产生了。

所以,做老师的要务在于依循事理,在于施行道义。只要事理被依循,道义得以树立,那么老师的地位就尊贵了,王公大人对他们不敢轻慢,即使上至于天子,朝拜这样的老师也不会感到羞愧。大凡师徒相遇而和洽的情况不可能一定实现。如果有难遗弃事理,抛掉道义,去追求不一定实现的东西,并想要人们尊重他,这不也太难了吗 所以,老师一定要依循事理,施行道义,然后才能尊显。

同课章节目录