4.1《望海潮·东南形胜》教学设计(任务式)统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 4.1《望海潮·东南形胜》教学设计(任务式)统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 20.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-11 19:34:51 | ||

图片预览

文档简介

选择性必修下册《望海潮·东南形胜》教学设计

教学目标

文化自信:挖掘杭州传统文化因素,增强文化自信。

语言运用:通过文本细读,梳理词作中展现杭州城美好生活的要素。

思维能力:分析柳永多维度描绘城市风貌的艺术手法。

审美创造:感悟古典诗词中“诗意栖居”的理想,思考写作目的对艺术价值的影响。

教学重难点

重点:杭州城市图景的解读与“点染”手法的分析。

难点:探究柳永的写作目的。

教学过程

一.导入

联合国人居组织1996年发布的《伊斯坦布尔宣言》强调:“我们的城市必须成为人类能够过上有尊严的、健康、安全、幸福和充满希望的美满生活的地方。”为此,2010年上海世博会以“和谐城市”的理念来回应对“城市,让生活更美好”的诉求。我们每一位同学都生活在城市之中,大家觉得哪些元素构成了美好的城市生活?”

预设:学生可能从经济、生态、文化等方面进行阐述,教师总结并引入《望海潮》的城市书写课题。

二.初读感知

我们每个人心中有一个美好城市的图景,距离我们一千多年前的柳永曾在《望海潮》中对杭州有过淋漓尽致的描写,被后人赞为“城市建设的最佳范本”。杭州究竟有多美?让我们先一起通过阅读来进入诗歌。

速读诗歌:学生齐读,标注易错读音,初步感受诗歌内容。

三.合作探究

任务一:解构一处城市图景

请同学们以小组为单位,看看柳永都从哪些角度来描写杭州这座美好城市的,并进行赏析。限时五分钟。

预设:

1.自然生态和谐:圈画“烟柳画桥”“云树绕堤沙”“三秋桂子,十里荷花”等句,分析意境特点(朦胧美、色彩层次)。例如“绕”字尽显古树成行,长堤迤逦之态。“卷”字状狂涛汹涌,波浪滔滔之势。“霜雪”比喻浪花。整句使用夸张、比喻、对偶的手法写出钱塘江潮的壮阔之景。

2.物质经济繁荣:聚焦“市列珠玑,户盈罗绮”,讨论宋代杭州的富庶景象。“珠玑”只珠宝,借代集市上罗列的商品琳琅满目。“户盈”使用夸张的修辞展现居民的繁华。

3.文化娱乐丰富:赏析“羌管弄晴,菱歌泛夜”,体会百姓安居乐业之景。泛夜”“弄情”,互文见义,说明不论白天或是夜晚,湖面上都荡漾着优美的笛曲和采菱的歌声。“嬉嬉”二字,则将他们的欢乐神态,作了栩栩如生的描绘,生动地描绘了一幅国泰民安的游乐图卷。

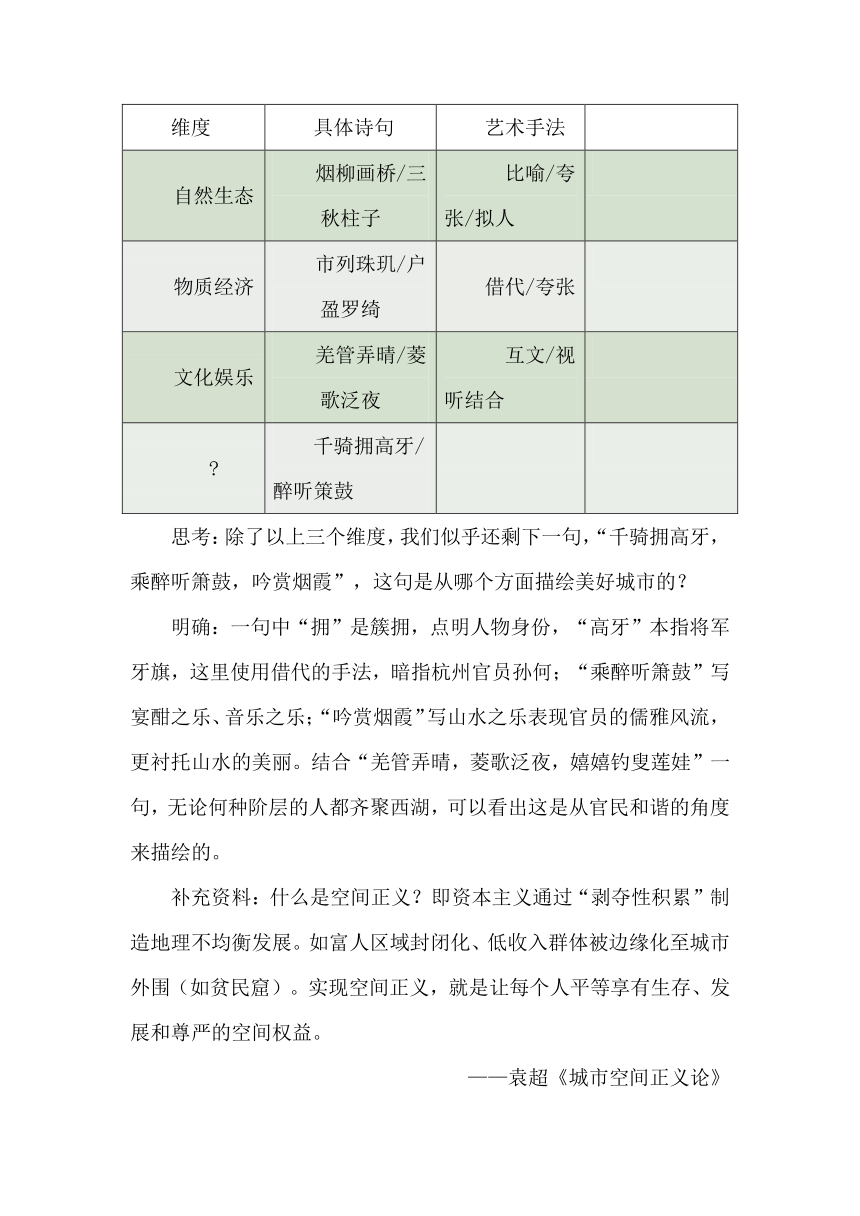

维度 具体诗句 艺术手法

自然生态 烟柳画桥/三秋柱子 比喻/夸张/拟人

物质经济 市列珠玑/户盈罗绮 借代/夸张

文化娱乐 羌管弄晴/菱歌泛夜 互文/视听结合

千骑拥高牙/醉听策鼓

思考:除了以上三个维度,我们似乎还剩下一句,“千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞”,这句是从哪个方面描绘美好城市的?

明确:一句中“拥”是簇拥,点明人物身份,“高牙”本指将军牙旗,这里使用借代的手法,暗指杭州官员孙何;“乘醉听箫鼓”写宴酣之乐、音乐之乐;“吟赏烟霞”写山水之乐表现官员的儒雅风流,更衬托山水的美丽。结合“羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃”一句,无论何种阶层的人都齐聚西湖,可以看出这是从官民和谐的角度来描绘的。

补充资料:什么是空间正义?即资本主义通过“剥夺性积累”制造地理不均衡发展。如富人区域封闭化、低收入群体被边缘化至城市外围(如贫民窟)。实现空间正义,就是让每个人平等享有生存、发展和尊严的空间权益。

——袁超《城市空间正义论》

总结:联系前几天我们做过的一篇小说,可以发现一座美好的城市,并不能只建设琳琅满目的商业,也不在于高耸入云的钢铁森林,更重要的是在乎所有阶层的人的尊严。

任务二:探究一种写作手法

1.清代文学批评家刘熙载在《艺概》中指出,柳永的词善于运用“点染”的手法。何为“点染”?

点染:本是国画的术语。绘画时,有的地方点,有的地方染,从而绘出一幅和谐统一的画面。借用到古典诗歌中来,指的是作者在有些地方正面点明旨意,有些地方侧面渲染。这在写景抒情诗中比较常见,一般用景物来染;用一句话,一个词来点出要抒发的感情。渲染是为了突出旨意,旨意引导渲染,相互依存,和谐统一。

思考:在本词中如何体现了“点染”的手法?有怎样的妙处?

明确:

“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。”开篇即以鸟瞰式的视角,呈现了杭州城的地理位置和历史底蕴,点明了钱塘的地理优越和自古以来的繁华景象。这是全词的“点”,为下文的“染”奠定了基础。接着,词人从城市风貌、自然景观、市井面貌三个方面进行详细描绘,以“染”的手法烘托出杭州的繁华与美丽。

在下阕中,词人通过实景与虚景的结合,多角度描摹杭州的秀美景色,进一步深化了主题。如“重湖叠巘清嘉”一句,是对西湖美景的概括性描写,属于“点”。而“有三秋桂子,十里荷花”一句,则打破了时间界限,将秋季飘香的桂花和夏日盛放的荷花放在一起,虚实相生,充分调动起读者的嗅觉和视觉,属于“染”。

《望海潮》中的点染艺术是词人精心构思的结果,它不仅增强了词作的表现力、深化了情感表达,还提升了词作的艺术魅力。这种手法的运用使得杭州的繁华与美丽得以更加生动地呈现在读者面前,也让读者在阅读过程中感受到了词人的真挚情感和文学才华。

任务三 探寻一份写作价值

1.宋代的杭州城当真如柳永所写的如此繁华和谐吗?结合《梦粱录》《宋史》等史学资料我们有以下发现:

2.柳永创作这首词的真正意图是什么?

预设:

意图可能有三:

(1)柳永前往开封应试路途经过杭州,真心被杭州的美好景致所折服。

(2)结合全诗最后一句“异日图将好景,归去凤池夸”可以见得诗人夸赞的不仅是杭州的美景,更多是杭州的城市建设——即指向孙何的治理成就。赞美孙何的执政能力和与民同乐的作风。

(3)预祝孙何能早日被召回京城,并委婉表达希望孙何举荐提拔自己的愿望。题材上属于干谒诗。

3.深度思考:当我们发现这首词的写作目的是向权贵自荐时,学生中不乏有人说柳永“拍马屁”,这种带有社交属性的干谒诗似乎降低了柳永赞美杭州的真诚性,请大家继续思考,柳永对杭州的夸赞是基于个人目的附和赞美,还是发自内心的城市认同?

预设:

(1)基本真实再现杭州城市生活:

"三秋桂子,十里荷花"符合杭州物候特征;

"市列珠玑,户盈罗绮"对应北宋杭州作为东南商业中心的地位;

"羌管弄晴,菱歌泛夜"展现市井生活图景。

(2) 干谒却不谄媚:

"异日图将好景,归去凤池夸"的结句,将城市景观升华为值得向朝廷夸耀的政绩,隐含对治理者的赞美。即使存在社交动机,柳永通过将现实图景转化为"参差十万人家"的文学意象,完成了从功利写作到审美创造的升华。这种转化本身即包含艺术家的真诚。

(3)地理认同的真实:

柳永祖籍福建,但长期流寓苏杭,其《煮海歌》等作显示他对东南风物有深切体察。词中"钱塘自古繁华"的历史纵深描写,符合文人对吴越文化的集体记忆。

(4)时代精神的折射:

词中"千骑拥高牙"的豪迈气象,与北宋初期城市经济勃兴的社会氛围相契合,与民同乐的社会氛围也符合封建制度下文人对理想化制度的最高想象,是道德追求与政治追求的同意,其赞美既是个人感受,也是时代情绪的投射。

课堂总结:

《望海潮》是艺术家对城市美学的真诚捕捉。这种"真心"并非简单的二元对立,而是文人在特定历史语境下,将个人体验、艺术追求与社会需求熔铸而成的复合态创作心理。正如叶嘉莹所言:"柳词之佳处,在能以真切之感受,写承平之气象。"这种"真切"正是超越功利目的的审美真诚。城市认同,让生活更美好!

四.课后作业:

如今我们的城市已经建设的非常完善,有琳琅满目的商品,也有高耸入云的钢铁森林,有和谐的城市绿化,也拥有符合空间正义的公共空间。但是城市中的人却越来越不幸福,也许城市并非缺少美,而是缺少发现美的眼睛。

不如让我们学习柳永的手法,走近西安城,发现长安美。仿照《望海潮》写一首《望长安》,要求使用点染手法。

教学目标

文化自信:挖掘杭州传统文化因素,增强文化自信。

语言运用:通过文本细读,梳理词作中展现杭州城美好生活的要素。

思维能力:分析柳永多维度描绘城市风貌的艺术手法。

审美创造:感悟古典诗词中“诗意栖居”的理想,思考写作目的对艺术价值的影响。

教学重难点

重点:杭州城市图景的解读与“点染”手法的分析。

难点:探究柳永的写作目的。

教学过程

一.导入

联合国人居组织1996年发布的《伊斯坦布尔宣言》强调:“我们的城市必须成为人类能够过上有尊严的、健康、安全、幸福和充满希望的美满生活的地方。”为此,2010年上海世博会以“和谐城市”的理念来回应对“城市,让生活更美好”的诉求。我们每一位同学都生活在城市之中,大家觉得哪些元素构成了美好的城市生活?”

预设:学生可能从经济、生态、文化等方面进行阐述,教师总结并引入《望海潮》的城市书写课题。

二.初读感知

我们每个人心中有一个美好城市的图景,距离我们一千多年前的柳永曾在《望海潮》中对杭州有过淋漓尽致的描写,被后人赞为“城市建设的最佳范本”。杭州究竟有多美?让我们先一起通过阅读来进入诗歌。

速读诗歌:学生齐读,标注易错读音,初步感受诗歌内容。

三.合作探究

任务一:解构一处城市图景

请同学们以小组为单位,看看柳永都从哪些角度来描写杭州这座美好城市的,并进行赏析。限时五分钟。

预设:

1.自然生态和谐:圈画“烟柳画桥”“云树绕堤沙”“三秋桂子,十里荷花”等句,分析意境特点(朦胧美、色彩层次)。例如“绕”字尽显古树成行,长堤迤逦之态。“卷”字状狂涛汹涌,波浪滔滔之势。“霜雪”比喻浪花。整句使用夸张、比喻、对偶的手法写出钱塘江潮的壮阔之景。

2.物质经济繁荣:聚焦“市列珠玑,户盈罗绮”,讨论宋代杭州的富庶景象。“珠玑”只珠宝,借代集市上罗列的商品琳琅满目。“户盈”使用夸张的修辞展现居民的繁华。

3.文化娱乐丰富:赏析“羌管弄晴,菱歌泛夜”,体会百姓安居乐业之景。泛夜”“弄情”,互文见义,说明不论白天或是夜晚,湖面上都荡漾着优美的笛曲和采菱的歌声。“嬉嬉”二字,则将他们的欢乐神态,作了栩栩如生的描绘,生动地描绘了一幅国泰民安的游乐图卷。

维度 具体诗句 艺术手法

自然生态 烟柳画桥/三秋柱子 比喻/夸张/拟人

物质经济 市列珠玑/户盈罗绮 借代/夸张

文化娱乐 羌管弄晴/菱歌泛夜 互文/视听结合

千骑拥高牙/醉听策鼓

思考:除了以上三个维度,我们似乎还剩下一句,“千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞”,这句是从哪个方面描绘美好城市的?

明确:一句中“拥”是簇拥,点明人物身份,“高牙”本指将军牙旗,这里使用借代的手法,暗指杭州官员孙何;“乘醉听箫鼓”写宴酣之乐、音乐之乐;“吟赏烟霞”写山水之乐表现官员的儒雅风流,更衬托山水的美丽。结合“羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃”一句,无论何种阶层的人都齐聚西湖,可以看出这是从官民和谐的角度来描绘的。

补充资料:什么是空间正义?即资本主义通过“剥夺性积累”制造地理不均衡发展。如富人区域封闭化、低收入群体被边缘化至城市外围(如贫民窟)。实现空间正义,就是让每个人平等享有生存、发展和尊严的空间权益。

——袁超《城市空间正义论》

总结:联系前几天我们做过的一篇小说,可以发现一座美好的城市,并不能只建设琳琅满目的商业,也不在于高耸入云的钢铁森林,更重要的是在乎所有阶层的人的尊严。

任务二:探究一种写作手法

1.清代文学批评家刘熙载在《艺概》中指出,柳永的词善于运用“点染”的手法。何为“点染”?

点染:本是国画的术语。绘画时,有的地方点,有的地方染,从而绘出一幅和谐统一的画面。借用到古典诗歌中来,指的是作者在有些地方正面点明旨意,有些地方侧面渲染。这在写景抒情诗中比较常见,一般用景物来染;用一句话,一个词来点出要抒发的感情。渲染是为了突出旨意,旨意引导渲染,相互依存,和谐统一。

思考:在本词中如何体现了“点染”的手法?有怎样的妙处?

明确:

“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。”开篇即以鸟瞰式的视角,呈现了杭州城的地理位置和历史底蕴,点明了钱塘的地理优越和自古以来的繁华景象。这是全词的“点”,为下文的“染”奠定了基础。接着,词人从城市风貌、自然景观、市井面貌三个方面进行详细描绘,以“染”的手法烘托出杭州的繁华与美丽。

在下阕中,词人通过实景与虚景的结合,多角度描摹杭州的秀美景色,进一步深化了主题。如“重湖叠巘清嘉”一句,是对西湖美景的概括性描写,属于“点”。而“有三秋桂子,十里荷花”一句,则打破了时间界限,将秋季飘香的桂花和夏日盛放的荷花放在一起,虚实相生,充分调动起读者的嗅觉和视觉,属于“染”。

《望海潮》中的点染艺术是词人精心构思的结果,它不仅增强了词作的表现力、深化了情感表达,还提升了词作的艺术魅力。这种手法的运用使得杭州的繁华与美丽得以更加生动地呈现在读者面前,也让读者在阅读过程中感受到了词人的真挚情感和文学才华。

任务三 探寻一份写作价值

1.宋代的杭州城当真如柳永所写的如此繁华和谐吗?结合《梦粱录》《宋史》等史学资料我们有以下发现:

2.柳永创作这首词的真正意图是什么?

预设:

意图可能有三:

(1)柳永前往开封应试路途经过杭州,真心被杭州的美好景致所折服。

(2)结合全诗最后一句“异日图将好景,归去凤池夸”可以见得诗人夸赞的不仅是杭州的美景,更多是杭州的城市建设——即指向孙何的治理成就。赞美孙何的执政能力和与民同乐的作风。

(3)预祝孙何能早日被召回京城,并委婉表达希望孙何举荐提拔自己的愿望。题材上属于干谒诗。

3.深度思考:当我们发现这首词的写作目的是向权贵自荐时,学生中不乏有人说柳永“拍马屁”,这种带有社交属性的干谒诗似乎降低了柳永赞美杭州的真诚性,请大家继续思考,柳永对杭州的夸赞是基于个人目的附和赞美,还是发自内心的城市认同?

预设:

(1)基本真实再现杭州城市生活:

"三秋桂子,十里荷花"符合杭州物候特征;

"市列珠玑,户盈罗绮"对应北宋杭州作为东南商业中心的地位;

"羌管弄晴,菱歌泛夜"展现市井生活图景。

(2) 干谒却不谄媚:

"异日图将好景,归去凤池夸"的结句,将城市景观升华为值得向朝廷夸耀的政绩,隐含对治理者的赞美。即使存在社交动机,柳永通过将现实图景转化为"参差十万人家"的文学意象,完成了从功利写作到审美创造的升华。这种转化本身即包含艺术家的真诚。

(3)地理认同的真实:

柳永祖籍福建,但长期流寓苏杭,其《煮海歌》等作显示他对东南风物有深切体察。词中"钱塘自古繁华"的历史纵深描写,符合文人对吴越文化的集体记忆。

(4)时代精神的折射:

词中"千骑拥高牙"的豪迈气象,与北宋初期城市经济勃兴的社会氛围相契合,与民同乐的社会氛围也符合封建制度下文人对理想化制度的最高想象,是道德追求与政治追求的同意,其赞美既是个人感受,也是时代情绪的投射。

课堂总结:

《望海潮》是艺术家对城市美学的真诚捕捉。这种"真心"并非简单的二元对立,而是文人在特定历史语境下,将个人体验、艺术追求与社会需求熔铸而成的复合态创作心理。正如叶嘉莹所言:"柳词之佳处,在能以真切之感受,写承平之气象。"这种"真切"正是超越功利目的的审美真诚。城市认同,让生活更美好!

四.课后作业:

如今我们的城市已经建设的非常完善,有琳琅满目的商品,也有高耸入云的钢铁森林,有和谐的城市绿化,也拥有符合空间正义的公共空间。但是城市中的人却越来越不幸福,也许城市并非缺少美,而是缺少发现美的眼睛。

不如让我们学习柳永的手法,走近西安城,发现长安美。仿照《望海潮》写一首《望长安》,要求使用点染手法。