2025年中考语文一轮复习文言文专题 课件(共75张ppt) 八年级下册

文档属性

| 名称 | 2025年中考语文一轮复习文言文专题 课件(共75张ppt) 八年级下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共75张PPT)

2025年中考语文一轮复习文言文专题★★★

课标文言文

八年级下册

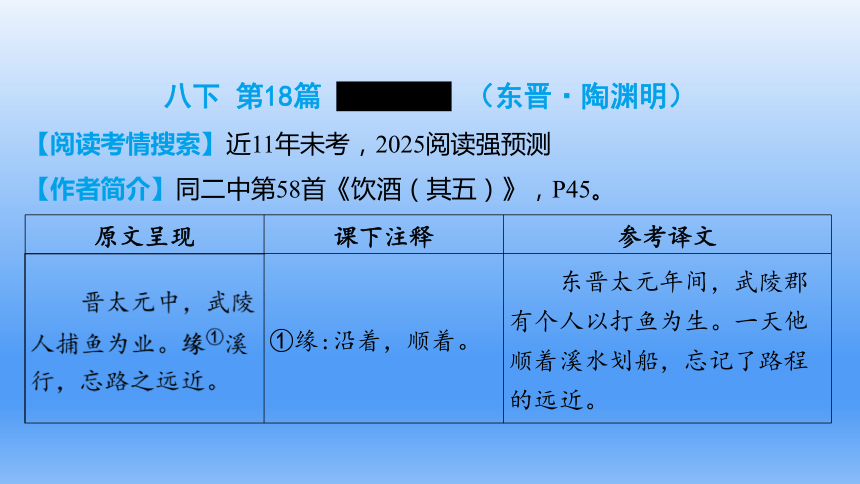

八下 第18篇 桃花源记 (东晋·陶渊明)

【阅读考情搜索】近11年未考,2025阅读强预测

【作者简介】同二中第58首《饮酒(其五)》,P45。

原文呈现 课下注释 参考译文

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘 溪行,忘路之远近。 ①缘:沿着,顺着。 东晋太元年间,武陵郡有个人以打鱼为生。一天他顺着溪水划船,忘记了路程的远近。

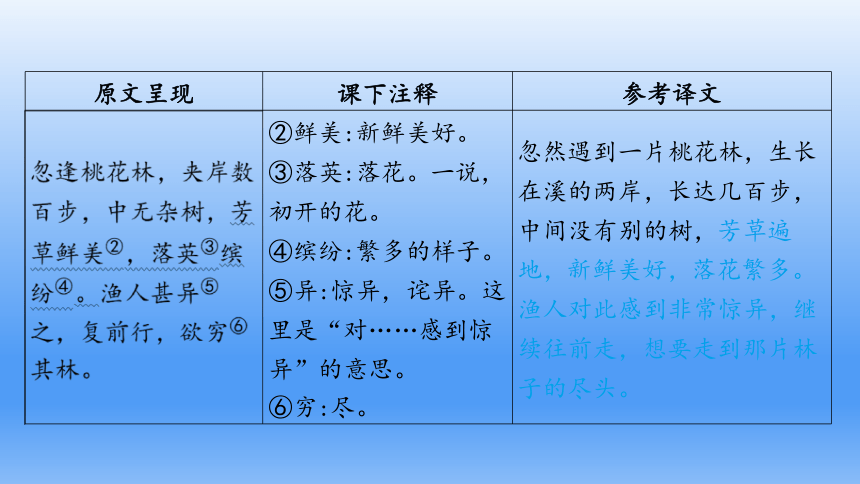

原文呈现 课下注释 参考译文

忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美 ,落英缤纷 。渔人甚异 之,复前行,欲穷 其林。 ②鲜美:新鲜美好。 ③落英:落花。一说,初开的花。 ④缤纷:繁多的样子。 ⑤异:惊异,诧异。这里是“对……感到惊异”的意思。 ⑥穷:尽。 忽然遇到一片桃花林,生长在溪的两岸,长达几百步,中间没有别的树,芳草遍地,新鲜美好,落花繁多。渔人对此感到非常惊异,继续往前走,想要走到那片林子的尽头。

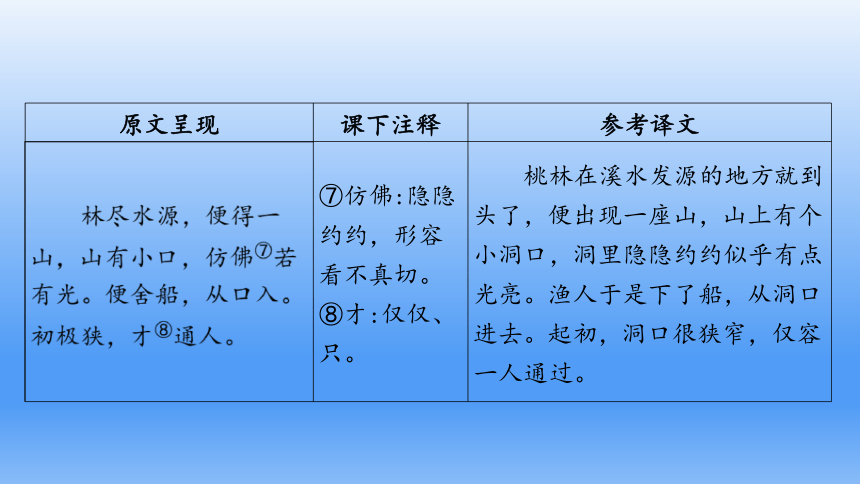

原文呈现 课下注释 参考译文

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛 若有光。便舍船,从口入。初极狭,才 通人。 ⑦仿佛:隐隐约约,形容看不真切。 ⑧才:仅仅、只。 桃林在溪水发源的地方就到头了,便出现一座山,山上有个小洞口,洞里隐隐约约似乎有点光亮。渔人于是下了船,从洞口进去。起初,洞口很狭窄,仅容一人通过。

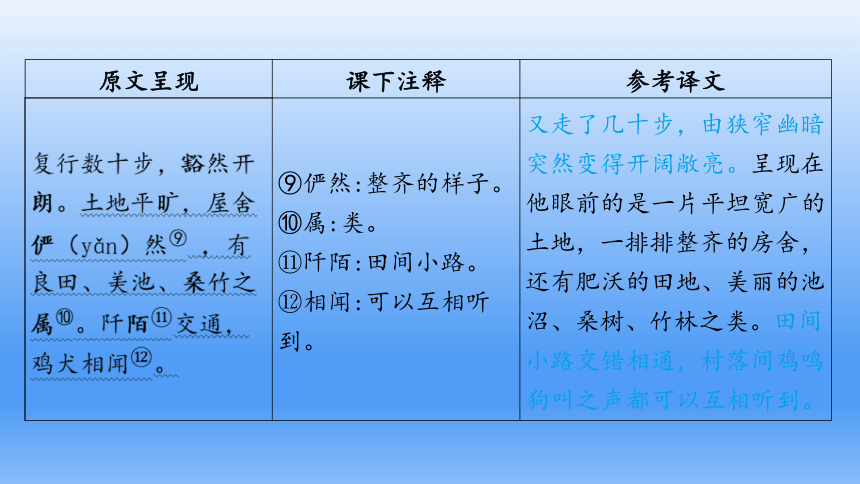

原文呈现 课下注释 参考译文

复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨(yǎn)然 ,有良田、美池、桑竹之属 。阡陌 交通,鸡犬相闻 。 ⑨俨然:整齐的样子。 ⑩属:类。 阡陌:田间小路。 相闻:可以互相听到。 又走了几十步,由狭窄幽暗突然变得开阔敞亮。呈现在他眼前的是一片平坦宽广的土地,一排排整齐的房舍,还有肥沃的田地、美丽的池沼、桑树、竹林之类。田间小路交错相通,村落间鸡鸣狗叫之声都可以互相听到。

原文呈现 课下注释 参考译文

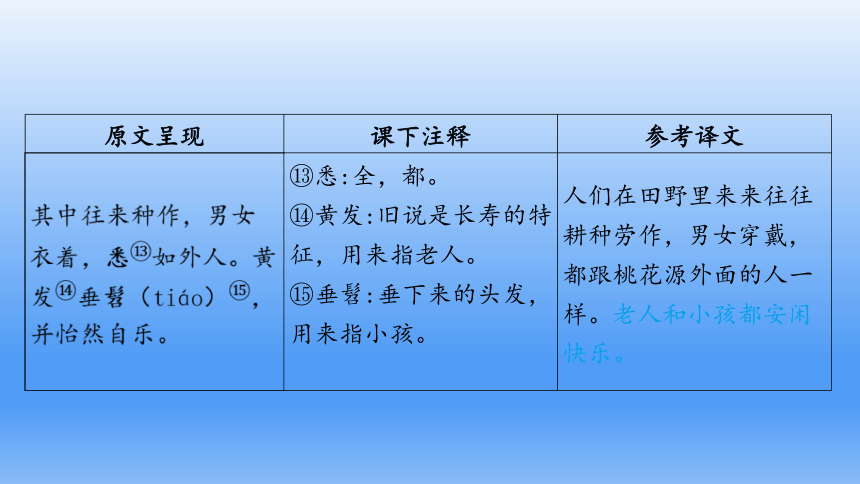

其中往来种作,男女衣着,悉 如外人。黄发 垂髫(tiáo) ,并怡然自乐。 悉:全,都。 黄发:旧说是长寿的特征,用来指老人。 垂髫:垂下来的头发,用来指小孩。 人们在田野里来来往往耕种劳作,男女穿戴,都跟桃花源外面的人一样。老人和小孩都安闲快乐。

原文呈现 课下注释 参考译文

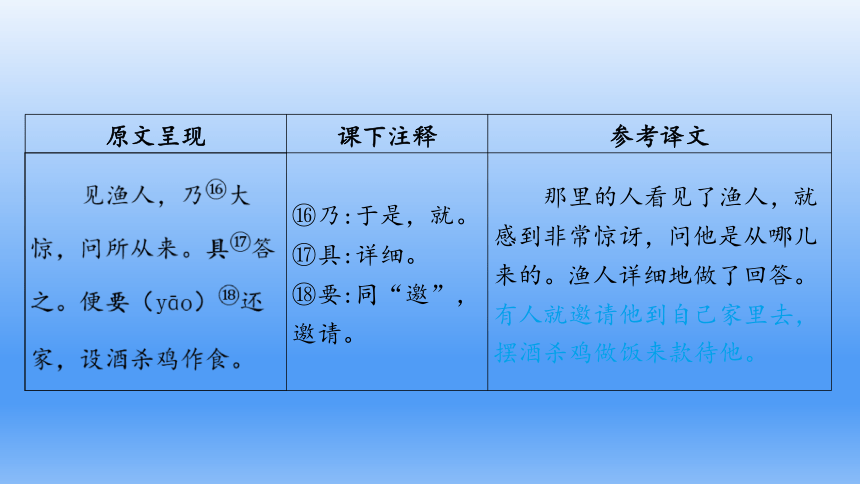

见渔人,乃 大惊,问所从来。具 答之。便要(yāo) 还家,设酒杀鸡作食。 乃:于是,就。 具:详细。 要:同“邀”, 邀请。 那里的人看见了渔人,就

感到非常惊讶,问他是从哪儿

来的。渔人详细地做了回答。有人就邀请他到自己家里去,

摆酒杀鸡做饭来款待他。

原文呈现 课下注释 参考译文

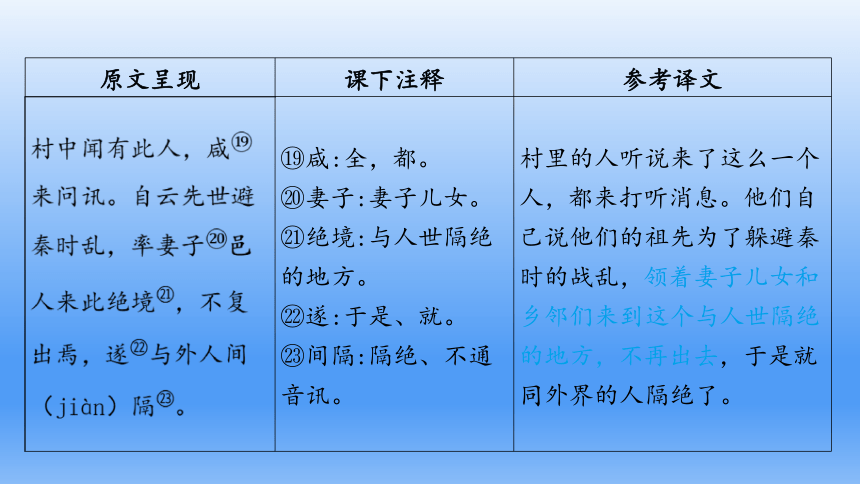

村中闻有此人,咸 来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子 邑人来此绝境 ,不复出焉,遂 与外人间 (jiàn)隔 。 咸:全,都。 妻子:妻子儿女。 绝境:与人世隔绝的地方。 遂:于是、就。 间隔:隔绝、不通音讯。 村里的人听说来了这么一个人,都来打听消息。他们自己说他们的祖先为了躲避秦时的战乱,领着妻子儿女和乡邻们来到这个与人世隔绝的地方,不再出去,于是就同外界的人隔绝了。

原文呈现 课下注释 参考译文

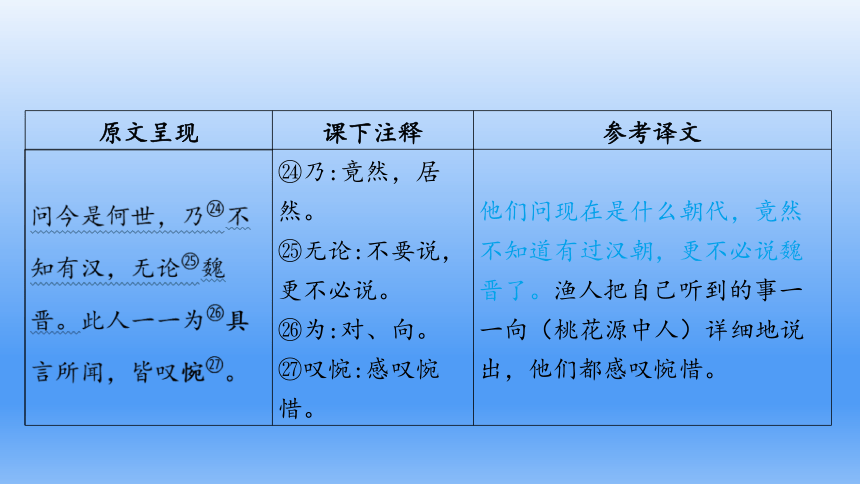

问今是何世,乃 不知有汉,无论 魏晋。此人一一为 具言所闻,皆叹惋 。 乃:竟然,居然。 无论:不要说,更不必说。 为:对、向。 叹惋:感叹惋惜。 他们问现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋了。渔人把自己听到的事一一向(桃花源中人)详细地说出,他们都感叹惋惜。

原文呈现 课下注释 参考译文

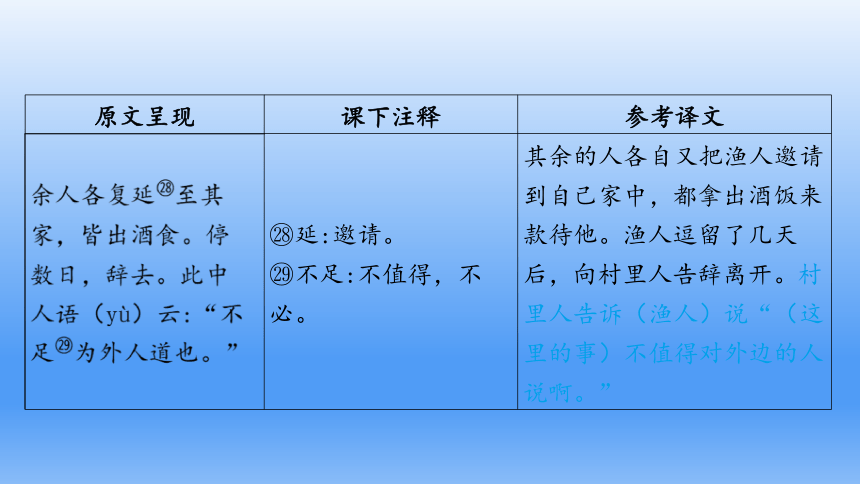

余人各复延 至其家,皆出酒食。停 数日,辞去。此中 人语(yù)云:“不足 为外人道也。” 延:邀请。 不足:不值得,不必。 其余的人各自又把渔人邀请到自己家中,都拿出酒饭来款待他。渔人逗留了几天后,向村里人告辞离开。村里人告诉(渔人)说“(这里的事)不值得对外边的人说啊。”

原文呈现 课下注释 参考译文

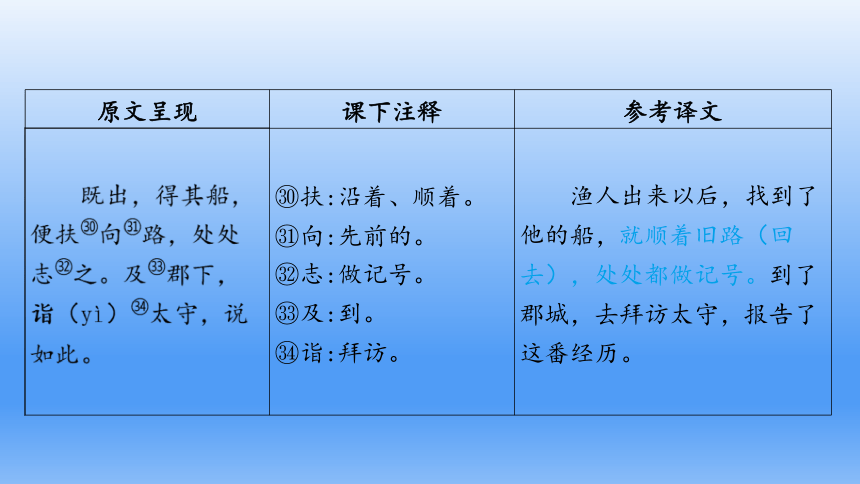

既出,得其船,便扶向 路,处处志 之。及 郡下,诣(yì) 太守,说如此。 扶:沿着、顺着。 向:先前的。 志:做记号。 及:到。 诣:拜访。 渔人出来以后,找到了他的船,就顺着旧路(回去),处处都做记号。到了郡城,去拜访太守,报告了这番经历。

原文呈现 课下注释 参考译文

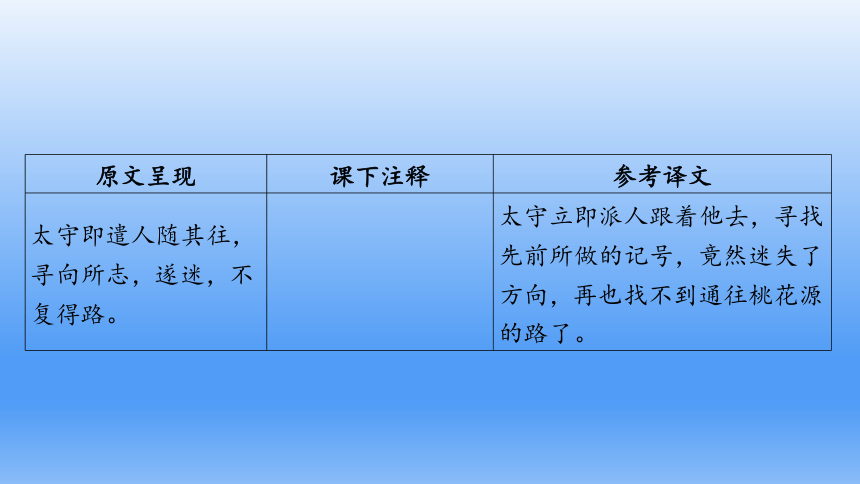

太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。 太守立即派人跟着他去,寻找

先前所做的记号,竟然迷失了

方向,再也找不到通往桃花源

的路了。

原文呈现 课下注释 参考译文

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规 往。未果,寻 病终。后遂无问津 者。 规:打算,计划。 未果:没有实现。 寻:随即,不久。 问津:询问渡口。这里是“访求、探求”的意思。 南阳人刘子骥是个志向高洁的隐士,听说这件事后,高高兴兴地打算前往。(但)没有实现,不久就因病去世了。此后就再也没有人探求桃花源了。

【思维导图】

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【文章主旨】本文通过描绘一个没有压迫,没有剥削,没有纷扰,人人安

居乐业,彼此和睦相处的理想社会,揭露了当时长期战乱、民不聊生的社

会现实,表达了广大劳动人民对美好生活的向往和对理想社会的追求。

核心命题角度

角度1 社会理想

1.(教材“积累拓展”六改编)“世外桃源”有哪些吸引人的地方?作者借桃

花源表达了怎样的社会理想?

景色优美,土地肥沃,物产丰富,民俗淳朴,社会平等,没有战乱、

压迫和苛捐杂税,人们自食其力,生活和美安乐。

社会理想:作者虚构了一个与黑暗现实社会相对立的世外桃源,寄托

了自己对社会及政治的美好理想,表达了自己反对剥削压迫、反对战乱的

愿望,也反映了当时人民的美好愿望。

角度2 写作手法(虚构、铺垫)

2.(教材“思考探究”三)本文笔法简洁而内涵丰富,试依据课文内容回答

问题。

(1)此人一一为具言所闻,皆叹惋。(渔人“具言”的是什么?桃花源中

人为什么“叹惋”?)

渔人“具言”的是他在现实世界里的见闻遭遇。桃花源中人“叹惋”是因

为渔人所说的世上情形与桃花源内的生活相比,差异巨大:一边是混乱不

堪,一边是安静自然;一边是苛捐杂税,一边是怡然自乐;一边是战乱频

仍,一边是安泰和谐……种种对比,蕴含其间。

(2)诣太守,说如此。(这句话中的“如此”包括哪些内容?如果把这些

内容一一写出来,表达效果会有什么不同?)

“如此”包含渔夫自“缘溪行”直到“处处志之”,由入而出所经历和见到

的种种。此处若再一一写出,就会导致文章前后内容重复,拖沓冗长。

3.(教参“问题探究”1)《桃花源记》是一篇虚构作品,有着浓郁的主观理

想色彩,可读来却给人一种“逼真”的效果。作者是如何做到这一点的?

文章既具有奇幻神奇的浪漫色彩,又具有真实感人的写实力量。①进

出桃花源的路径,真切具体,似乎有迹可循。先是“缘溪行”,“忽逢桃花

林”,然后“林尽水源,便得一山”。因山口很小,所以光线不甚分明,“仿

佛”描绘出光线极弱、洞口若明若暗的样子。这也符合桃花源隐蔽五六百

年而不为人所发现的情景。渔人离开的时候,“处处志之”,可见所经所历

也是真实可感的。此外,渔人往来所坐的交通工具——船,也是日常所见

之物。这一切都是人间经历,没有任何奇幻的仙界色彩。②桃花源虽然美

好,也是人间太平盛世的情景,而非仙界云霓气象。首先,桃花源映入眼

前的图景真实可信——土地、屋舍、良田、水池、桑竹、阡陌、鸡犬等皆

是人间乡村可见之物。其次,“设酒杀鸡作食”,也是丰年待客之道。再次,

来到这里的原因也真实可信——“先世避秦时乱”。③文章首尾设计的两位

人物,都似真实可信。开篇以一个捕鱼人的经历为线索展开全文。开头的

交代,时代、渔人的籍贯,都写得很肯定,似乎真有其事;结尾的刘子骥

是当时存在的一个真实人物,这便更增加了故事的真实性。

4.选文描绘桃花林的景色有什么用意?请简要分析。

突出了桃花林的奇异,暗示此处将会出现“奇境”,为渔人进入桃花源

渲染了气氛,也为描写桃花源的美好生活做铺垫。

角度3 名句赏读

◎芳草鲜美,落英缤纷。[“鲜美”二字,造语奇特,描摹生动。“鲜”重点

写青草色,似乎带着大地与生俱来的蓬勃生机。]

◎阡陌交通,鸡犬相闻。[通过视觉、听觉,表现出桃花源内井然有序、

和睦安定的社会生活状态,表达了作者对理想生活的向往。]

◎黄发垂髫,并怡然自乐。[描写桃花源人精神面貌:老人和孩子生活幸福。

呈现出人们生活安康、心情舒畅、安静自足的理想境界。]

◎乃不知有汉,无论魏晋。[写出了桃花源与外界隔绝时间之久、程度之

深。]

八下 第19篇 小石潭记 (唐·柳宗元)

【阅读考情搜索】课内单篇:2015曲靖卷全文

【作者简介】柳宗元(773—819),字子厚,河东人,唐代文学家,“唐

宋八大家”之一,世称“柳河东”“河东先生”。柳宗元一生留诗文作品600余

篇,其文的成就大于诗,与韩愈齐名,并称“韩柳”。柳宗元的散文题材广泛,

形式多样。成就突出的有以下四类:议论文、传记文、寓言、山水游记。

柳宗元被贬为永州司马后,寄情山水,写了八篇游记,故称“永州八记”,

这八篇游记被后人视为山水游记之典范。著有《柳河东集》,代表作有

《江雪》《渔翁》等。

原文呈现 课下注释 参考译文

从小丘西行百二十步,隔篁(huánɡ)竹 ,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤 清冽(liè)。 ①篁竹:竹林。 ②尤:格外。 从小丘向西走一百二十步,隔着竹林,听到了水声,好像珮环碰撞的声音,(我)心里为之高兴。砍倒竹子,开辟出一条道路,向下看见一个小潭,潭水格外清凉。

原文呈现 课下注释 参考译文

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻(chí) ,为屿,为嵁(kān) ,为岩。青树翠蔓 ,蒙络摇缀,参差披拂。 ③坻:水中高地。 ④嵁:不平的 岩石。 ⑤翠蔓:翠绿的 藤蔓。 潭以整块的石头为底,靠近岸边,石底周边部分翻卷过来,露出水面,成为坻、屿、嵁、岩各种不同的形状。青葱的树,翠绿的藤蔓,蒙盖缠绕,摇曳牵连,参差不齐,随风飘拂。

原文呈现 课下注释 参考译文

潭中鱼可百许 头,皆若空游无所依,日光下澈 ,影布石上。佁(yǐ)然 不动,俶(chù)尔 远逝,往来翕(xī)忽 ,似与游者相乐。 ⑥可:大约。 ⑦许:表示约数。 ⑧澈:穿透。 ⑨佁然:静止不动的样子。 ⑩俶尔:忽然。 翕忽:轻快迅疾的样子。 潭中的鱼约有一百来条,都好像在空中游动,没有什么依傍的,阳光照到水底,鱼的影子映在水底的石头上。(鱼儿)静止不动,忽然间向远处游去,往来轻快迅疾,好像和游人一同欢乐。

原文呈现 课下注释 参考译文

潭西南而望,斗折 蛇行,明灭可见。其岸 势犬牙差(cī)互,不 可知其源。 向小石潭的西南方看去,

(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。溪岸的形状像狗的牙齿那样交错不齐,不知道它的源泉在哪里。

原文呈现 课下注释 参考译文

坐潭上,四面竹树 环合,寂寥无人,凄神 寒骨,悄(qiǎo)怆 幽邃(suì) 。以其 境过清 ,不可久居, 乃记之而去。 悄怆:凄凉。 邃:深。 清:凄清。 坐在小石潭边,四面被竹子和树木围绕着,寂静寥落,空无一人,让人感到心情悲伤,寒气透骨,凄凉幽深。因为这里的环境太凄清,不可以久留,于是记录下游览经历就离开了。

原文呈现 课下注释 参考译文

同游者:吴武陵,龚 古,余弟宗玄。隶而从 者,崔氏二小生,曰恕 己,曰奉壹。 同游的人有吴武陵、龚古、我的弟弟宗玄。跟随着同去的有两个姓崔的年轻人,一个叫恕己,一个叫奉壹。

【思维导图】

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

核心命题角度

角度1 情感变化

1.(教材“思考探究”二)本文在景物描写中蕴含着情感,阅读时我们能感

受到作者情感的起伏变化。试做具体分析。

【文章主旨】本文记叙了作者游玩的整个过程,以优美的语言描写了“小

石潭”的景色,含蓄地抒发了作者被贬后无法排遣的孤凄悲凉的感情。

在游览的过程中,随着景物的变化,作者的心情也随之变化。①由

“隔篁竹”听到琤琮作响的水声引起内心之“乐”;清冽的潭水、奇特的潭石、

蓊郁的潭树,都是在内心愉悦之情下的对小石潭的关注与欣赏。②接着写

清潭中的游鱼,从游鱼“似与游者相乐”感到物与我融而为一,作者从自然

界中得到充分的慰藉。③然而向西南望去,看到水流曲折幽邃,或明或暗,

岸势如犬牙交错,景象显得“凄神寒骨”,此时作者的内心感受与周围的环

境契合,产生了孤寂、凄凉、哀怨的心境。

2.(教参“问题探究”2)从文章最后一段来看,与作者同行的有五个人,为

什么第4段还要说“寂寥无人”?

①这种感受与作者当时的心境有关。外界的景象与作者贬谪后长期的

心情暗中契合,相互作用,因此作者当时沉浸在寂寥无人的心境之下,故

而有此说。②这里的“无人”并不是说真的没有人,而是强调环境的寂寥和

内心的落寞。同行的五个人都是作者的亲友,也经历了打击和磨难。这几

个人心相契合,都是失意和落寞的。

角度2 写景特点

3.(教参“问题探究”1)作为一篇游记,本文的写景具有哪些特点?

①移步换景与定点观察相结合。作者采用移步换景的方法写发现小石

潭的经过,使读者眼前逐一出现不同景物:由小丘到篁竹,由篁竹到水声,

由水声寻到小潭,犹如跟随导游边移步,边观景,边听讲解,富有画面感

和动态感。到小石潭以后,又采用定点观察的方式,由近及远,写出小石

潭及周围景物的特点。

②抓住特征,细致描绘。写小潭水底石头翻卷过来露出水面的形状,

用“为坻,为屿,为嵁,为岩”几个短语细致生动地描绘出来,令读者能够

想见其奇特的状况。最精彩的是写潭中游鱼:“佁然不动,俶尔远逝,往来

翕忽,似与游者相乐。”水中游鱼或动或静,精灵可爱;同时也通过游鱼

写出了潭水的清澈。

③情景交融,景中传情。文中写小石潭的曲径通幽,写游鱼的悠然自

得,写潭水的空明清澈,写环境的清冷幽寂,都不是单纯的景物描写,而

是融入了作者复杂的情感。情感的微妙变化,或暂时的喜,或喜后的忧,

都与作者那排遣不开的苦闷心情联系在一起。

角度3 语言风格

语言精练优美。①运用巧妙的比喻,如近岸卷石种种形态的比喻和潭

上溪流“斗折蛇行”的比喻,把景物写得生动形象。②文章的句式灵活,以

四字句为主,杂用三五七字句,造成参差错落的变化美,读起来和谐流畅,

极有韵味。③在写景过程中,作者又巧妙含蓄地暗寓着心情的内在变化,

言有尽而意无穷,如“似与游者相乐”,这是作者将自己游乐的心情投射到

鱼儿身上,仿佛鱼儿也会和人一样感到快乐。

角度4 名句赏读

◎蒙络摇缀,参差披拂。[八个字状写青树翠蔓。“蒙”“络”“摇”“缀”四个动

词形象地描绘了树枝藤蔓的各种奇特状态。“参差”是形容繁衍伸展开来的

枝蔓长短不齐,“披拂”是形容枝条在微风中轻柔地飘曳,生动地刻画了细

枝长蔓婀娜多姿、翠色欲滴的动态。]

◎斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互。[用北斗七星的曲折和蛇的爬

行来形容小溪的形状,生动形象地写出了小溪蜿蜒曲折的特点。用狗的牙

齿来形容小溪的两岸,生动形象地写出了溪流岸势参差不齐的特点。]

◎凄神寒骨,悄怆幽邃。[写出游人对小石潭环境的凄清的感受,含蓄地

表达了作者遭贬谪后内心终究无法摆脱的落寞。]

八下 第20篇 北冥有鱼 (《庄子》)

【阅读考情搜索】近11年未考,2025阅读强预测

【作者简介】庄子(约前369—前286),名周,宋国蒙人,战国时期哲学

家,道家学派的代表人物。《庄子》一书是庄子及其后学的著作,现存33

篇,包括内篇7篇、外篇15篇、杂篇11篇。

原文呈现 课下注释 参考译文

北冥 有鱼,其 名为鲲(kūn) 。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。 ①冥:同“溟”,海。 ②鲲:大鱼名。 北海有一条鱼,它的名字叫鲲。鲲体积巨大,不知道有几千里;鲲变化为鸟,它的名字叫鹏。

原文呈现 课下注释 参考译文

鹏之背,不知其几千 里也;怒 而飞,其 翼若垂天之云。//是 鸟也,海运 则将徙 于南冥。 ③怒:振奋,这里指 用力鼓动翅膀。 ④海运:海水运动。 古代有“六月海动”之说,海动必有大风,大鹏可借风力南飞。 鹏的脊背,不知道长几千

里;当它用力鼓动翅膀而飞的时候,那展开的双翅就像悬挂在天空的云。//这只鹏鸟啊,海水运动时将要飞到南海去。

原文呈现 课下注释 参考译文

南冥者,天池 也。 《齐谐》者,志怪 者也。 ⑤天池:天然形成的水池。 ⑥志怪:记载怪异的事物。志,记载。 这南海是个天然形成的水池。《齐谐》是一部专门记载怪异的事物的书。

原文呈现 课下注释 参考译文

《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟(tuán)扶摇 而上者九万里,去以六月息 者也。” ⑦水击:击水,拍打水面。 ⑧抟:盘旋飞翔。⑨扶摇:旋风。 ⑩息:气息,这里指风。 这本书上记载说:“鹏鸟迁徙

到南方的大海之时,翅膀拍

打水面而行,激起的波涛浪

花有三千里,它乘着旋风盘

旋飞至九万里的高空,凭借

着六月的大风离开。”

原文呈现 课下注释 参考译文

野马 也,尘埃也, 生物之以息相吹也。 //天之苍苍,其 正 色邪? 野马:山野中的雾 气,奔腾如野马。 其:表示选择。 山野中的雾气,空气中的尘

埃,都是生物用气息吹拂的

结果。//天色湛蓝,是它真

正的颜色吗?

原文呈现 课下注释 参考译文

其远而无所至极邪? 其 视下也,亦若是 则已矣。 其:代大鹏。 是:这样。 还是因为天空高远而看不到

尽头呢?大鹏从天空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了。

【思维导图】

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【文章主旨】文章通过鲲鹏变化和鹏飞南冥两个故事,说明了世上万物无论

大小,都受到不同的限制,都有所凭借的道理。想象奇特、意境开阔邈远。

核心命题角度

角度1 大鹏形象

1.(教材“思考探究”一)说说文中讲了哪几层意思,作者笔下的“鹏”是个

什么样的形象。

讲了三层意思。①从开头到“其翼若垂天之云”,写北冥之鱼由鲲到鹏

的变化:鲲、鹏形体之大,气象之宏,令人瞠目。②从“是鸟也”到“生物之

以息相吹也”,引用《齐谐》之言,写大鹏迁徙南冥的气势——乘风而起,

击水三千,扶摇九万。③从“天之苍苍”到结尾,作者仰观苍天,拟想大鹏

俯瞰大地,抒发了一种天地浑茫的感慨。作者笔下的大鹏是一个硕大无比、

力大无穷、志存高远、善借长风的形象。

角度2 想象、夸张、比喻

2.《庄子》作品想象雄奇瑰丽,请结合内容,分析本文想象奇特的特点。

①作者以雄奇的想象,塑造了鲲鹏的宏大形象。前三句话以顶真的形

式联结成一个整体,结构严密,读来语气连绵,音律流畅;“不知其几千里

也”反复出现,极力渲染鲲鹏之硕大无比;仅仅“鹏之背”就“不知其几千里

也”,当它展开翅膀,那翅膀就像是“垂天之云”。②引用《齐谐》,使用了

两个极度夸大的数字——“水击三千里”“抟扶摇而上者九万里”,展现了大鹏

“徙于南冥”的磅礴气势。③以人之视天来想象鹏之视下,意境开阔邈远。

3.本文善用修辞来说理,极具浪漫主义色彩,请结合文章内容具体说明。

①“鲲之大,不知其几千里也”“鹏之背,不知其几千里也”,两句中两

个“不知其几千里也”运用夸张的修辞手法,极言鲲鹏身躯之大,想象奇特

丰富,为下文大鹏往南海迁徙的时候还需凭借着六月的大风才能离开做铺

垫。②“怒而飞,其翼若垂天之云”运用了夸张和比喻的修辞手法,把鹏的

翅膀比作悬挂在天空的云,描摹出磅礴的气势和雄浑的景象。③“水击三

千里,抟扶摇而上者九万里”运用了夸张的修辞手法,描写出大鹏飞离北

海时的壮观场面,意境壮阔雄浑。

八下 第21篇 虽有嘉肴 (《礼记》)

【阅读考情搜索】近11年未考,2025阅读强预测

【作品简介】《礼记》,战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传是西汉经学

家戴圣编纂的。《礼记》是研究中国古代社会情况、典章制度和儒家思想

的重要著作。其内容分为两大类:礼乐的一般理论和礼乐制度。其与《诗

经》《尚书》《周易》《春秋》合称为“五经”。

原文呈现 课下注释 参考译文

虽有嘉肴,弗食,不 知其旨 也;虽有至道 , 弗学,不知其善也。//是故学然后知不足,教然后知困③ 2020。 ①旨:味美。 ②至道:最 好的道理。 ③困:困惑。 虽然有美味的肉食,不去品尝,就不知道其味美;虽然有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。//所以,学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有困惑的地方。

原文呈现 课下注释 参考译文

知不足,然后能自反 也;知困,然后能自强 也。故曰:教学相也。//《兑(yuè)命》曰“学(xiào) 学半”,其此之谓乎! ④自反:自我反思。 ⑤学:同“敩(xiào)”,教导。 知道了自己的不足,然后就能自我反思;知道了自己困惑的地方,然后才能勉励自己。所以说:教与学是互相推动、互相促进的。//《尚书·说命》说“教别人,占自己学习的一半”,说的就是这个道理吧!

【思维导图】

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

【文章主旨】本文运用类比手法引出要阐明的观点,讲述了“教学相长”的

道理,即教人和学习是互相促进的。

核心命题角度

角度1 论点:教学相长

1.(教材“思考探究”一)说说这篇短文的中心论点是什么。

“教学相长”,即“教”与“学”相互促进,“教”是“学”的另一种形式。

2.(教参“问题探究”1)如何理解“教学相长”这一观点?

课文所讲的“教学相长”是一个人学习成长的过程:一方面,“学然后知

不足”,而后“自反”;另一方面,“教然后知困”,而后“自强”。“教”与“学”

是对同一个主体而言的,指教师自身的学习与他教导学生的教育实践都是

一种学习,两者是互相促进的。既强调教育者自己要亲身学习、体验,了

解自己的不足,并自我反省,同时强调教育者在教的过程中,也会深化认

识,发现自己理解上不透彻的地方,并努力改进。

角度2 论证思路及方法

3.(教材“思考探究”一)作者是怎样论述本文的中心论点的。

作者用类比的方法切入话题,先以“嘉肴”为喻,指出“弗食,不知其

旨”,自然引出“虽有至道,弗学,不知其善”的道理;然后,再对举“学”与

“教”所产生的“知不足”和“知困”两种情境,并进一步解释,将论述引向深

入,得出“教学相长”的结论;最后引用《尚书》中的话印证观点。全文语

言精练,逻辑严密。

角度3 语言风格

4.(教材“思考探究”三)文中多运用对偶句,造成铺排效果,增强了文章

的气势。试举例加以分析。

“故曰”之前的全是对偶句。第一组以“虽有……,弗……,不知……”

的句式类比论证,导出议题;第二组用两个“……然后知……”的句式,构

成对比,说明“学”与“教”的两种困境;第三组用两个“知……然后能……”

的句式,进一步论述“学”与“教”的情境。这种句式,两相对举,结构相同,

用词相对,语气一致,相互辉映,明快有力,连用铺排,强化了比喻说理

的效果。

八下 第22篇 马说 (唐·韩愈)

【阅读考情搜索】近11年未考,2025阅读强预测

【作者简介】同二中第7首《左迁至蓝关示侄孙湘》,P8

原文呈现 课下注释 参考译文

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗(zhǐ) 辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽枥(lì) 之间,不以千里称也。 ①祗:同“衹(只)”只、仅。 ②骈:本义为两马并驾,引申为并列。 ③槽枥:马槽。 世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马是经常有的,可是伯乐却不经常有。因此,虽然有很名贵的马(即千里马),也只能在奴仆的手下受到屈辱(和普通马)一同死在马槽里,不以千里马而著称。

原文呈现 课下注释 参考译文

马之千里者,一 食或 尽粟一石。 食(sì) 马者不知 其能千里而食也。 ④一食:吃一次。 ⑤或:有时。 ⑥食:同“饲”,喂。下文“而食”“食之”中的“食”读音和意思与此相同。 日行千里的马,吃一次有时能吃下一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂它。

原文呈现 课下注释 参考译文

是马也,虽有千里能,食不饱,力不足,才美不外见(xiàn),且 欲与常马等不可得,安求其能千里也? ⑦见:同“现”。 ⑧且:犹,尚且。 (所以)这样的马,虽有日行千里的能耐,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就不能表现在外面,想要跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢?

原文呈现 课下注释 参考译文

策 之不以其道,食之不能尽其材 , 鸣之而不能通其意,执策而临 之,曰:“天下无马!”呜呼!其 真无马邪?其真不知马也! ⑨策:马鞭,这里是动词,用马鞭驱赶。 ⑩材:才能、干。 临:面对。 其:表示加强诘 问语气。 用马鞭赶它,不按照(驱使千里马的)正确方法,喂它,却不能让它竭尽才能,它鸣叫,却不能通晓它的意思,(反而)拿着鞭子面对(着)它,说:“天下没有千里马!”唉!真的没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

【思维导图】

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【文章主旨】本文运用托物寓意的写法,以千里马不遇伯乐,比喻贤才难

遇明主。作者希望统治者能识别人才,重用人才,使他们能充分发挥才能。

全文寄寓了作者的愤懑不平,并对统治者埋没、摧残人才进行了讽刺、针

砭和控诉。

【象征形象】①伯乐:善于识别人才的人。②千里马:人才。③食马者:愚妄

浅薄的统治者。

【现实意义】领导者或统治者要任人唯贤,善于发现人才,重用人才,使

他们充分发挥自己的才能。

核心命题角度

角度1 作者观点及情感

1.(教材“思考探究”一)说说作者借千里马表达了什么观点,寄寓了怎样

的情感。

作者借千里马表达了“有了伯乐,才能发现人才”的观点,并指出“千

里马常有,而伯乐不常有”,亦即人才常有,而善于发现和选用人才的伯

乐却不常有。这寄寓了作者对人才遭屈辱、被埋没的感慨、悲愤之情。

2.(教参“问题探究”3)作者在结尾中运用了设问这一修辞方式,自问自答,

这在全篇中有什么作用?“不知马”这个结论有什么含意?

总收全文的作用。含意:①揭露封建制度下人才受压抑的不合理状况。

②说明对人才要给予优厚的待遇。③说明识拔人才的重要性。

角度2 托物寓意

文章以托物寓意的写法,寓深刻思想于具体形象之中,借助伯乐和千

里马的传说,将人才比作千里马,将愚妄浅薄、不识人才的统治者比作食

马者,以千里马“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”的遭遇,写有才之

人终身不得其用的遭际,以“食不饱,力不足,才美不外见”写千里马被埋

没的原因等等,生动形象地表现了有才之士受到的不公正待遇和不幸的处

境,行文中洋溢着强烈的不平和悲愤。

角度3 词语赏读

3.(教材“思考探究”二)这篇短文仅100余字,多次提到“千里马”,却不显

得啰唆。作者提到“千里马”的方式有哪几种?各具有怎样的效果?

①直称。如“然后有千里马”“千里马常有”,正面提及,表述严正。②暗

称。如“故虽有名马”“不以千里称也”“马之千里者”,表述委婉,虽不直呼其

名,而意在其中。③代称。如“不知其能千里而食也”“是马也”“安求其能千

里也”“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之”,

这些句子中的“其”“是”“之”等代词,都是指称千里马的,表意简洁含蓄。

4.(教参“资料链接”三改编)文章中的五个“也”字分别表达了怎样的思想

感情?

①“不以千里称也”中的“也”,流露出作者对千里马被埋没的痛惜之情。

②“食马者不知其能千里而食也”中的“也”,是作者故作顿笔,有暂时了结,

不再说下去的意思,可以省却一些无用的话。③“是马也”中的“也”,提醒

读者注意“食马者”的无知给千里马所造成的难堪的后果。④“安求其能千

里也”中的“也”,不仅凝聚着作者强烈的愤怒谴责的感情,而且包含着诉

诸读者的正义感的意图。⑤“其真不知马也”中的“也”,收束全文,表达了

作者的痛切之感和对“食马者”的深刻嘲讽。

角度4 名句赏读

◎世有伯乐,然后有千里马。[点明千里马和伯乐的关系,表明伯乐对千

里马的命运起决定作用。]

◎千里马常有,而伯乐不常有。[写千里马被埋没的原因,常用来感叹人

才常有而发现人才的人不常有。]

◎祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。[描述了千里马没有遇见伯乐的

可悲遭遇,形容有才之人终身不得其用的遭遇。]

附 第23篇 伯牙鼓 琴 (《吕氏春秋·本味》)

[2022课标篇目但初中教材未编入]

【阅读考情搜索】近11年未考

【作者简介】吕不韦(?—前235),姜姓,吕氏,名不韦,卫国濮阳人。

战国末年卫国商人、政治家、思想家,后为秦国丞相。

原文呈现 课下注释 参考译文

伯牙鼓琴,锺(zhōnɡ)子期听之。方鼓琴而志在太山 ,锺子期曰:“善哉 乎鼓琴,巍巍乎若 太山。” ①鼓:弹。 ②志:心志,情志。 ③太山:泛指大山、高山。一说指东岳泰山。 ④善哉:好啊。 ⑤巍巍:高大的样子。 ⑥若:像。 伯牙弹琴,锺子期

听他弹琴。伯牙想着高

山时弹琴,锺子期说:

“弹得好啊,像大山一

样高峻。”

原文呈现 课下注释 参考译文

少(shǎo)选 之间而志在流水,锺子期又曰:“善哉乎鼓琴,汤(shānɡ)汤 乎若流水。”//锺子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。 ⑦少选:一会儿,不久。 ⑧汤汤:水流大而急的样子。 不一会儿,伯牙又想到流水,锺子期说:“弹得好啊,像流水一样浩荡。”//锺子期死后,伯牙摔琴断弦,终生不再弹琴,他认为世上再也没有值得他为之弹琴的人了。

【思维导图】

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【文章主旨】本文讲述了一个千古流传的高山流水遇知音的故事。故事的

主人公伯牙与锺子期的真挚情谊令人感动,表达了朋友间相互理解、相互

欣赏的真挚友情,以及知音难觅、珍惜知音的道理。

【作品简介】《吕氏春秋》是战国末期秦相吕不韦组织门客编写的著作,

又称《吕览》,全书有十二纪、八览、六论。它记载了大量先秦诸子的旧

闻佚说、历史故事和传说,不仅内容丰富深刻,富有逻辑性,而且在史料

上也有很高的价值。

2025年中考语文一轮复习文言文专题★★★

课标文言文

八年级下册

八下 第18篇 桃花源记 (东晋·陶渊明)

【阅读考情搜索】近11年未考,2025阅读强预测

【作者简介】同二中第58首《饮酒(其五)》,P45。

原文呈现 课下注释 参考译文

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘 溪行,忘路之远近。 ①缘:沿着,顺着。 东晋太元年间,武陵郡有个人以打鱼为生。一天他顺着溪水划船,忘记了路程的远近。

原文呈现 课下注释 参考译文

忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美 ,落英缤纷 。渔人甚异 之,复前行,欲穷 其林。 ②鲜美:新鲜美好。 ③落英:落花。一说,初开的花。 ④缤纷:繁多的样子。 ⑤异:惊异,诧异。这里是“对……感到惊异”的意思。 ⑥穷:尽。 忽然遇到一片桃花林,生长在溪的两岸,长达几百步,中间没有别的树,芳草遍地,新鲜美好,落花繁多。渔人对此感到非常惊异,继续往前走,想要走到那片林子的尽头。

原文呈现 课下注释 参考译文

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛 若有光。便舍船,从口入。初极狭,才 通人。 ⑦仿佛:隐隐约约,形容看不真切。 ⑧才:仅仅、只。 桃林在溪水发源的地方就到头了,便出现一座山,山上有个小洞口,洞里隐隐约约似乎有点光亮。渔人于是下了船,从洞口进去。起初,洞口很狭窄,仅容一人通过。

原文呈现 课下注释 参考译文

复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨(yǎn)然 ,有良田、美池、桑竹之属 。阡陌 交通,鸡犬相闻 。 ⑨俨然:整齐的样子。 ⑩属:类。 阡陌:田间小路。 相闻:可以互相听到。 又走了几十步,由狭窄幽暗突然变得开阔敞亮。呈现在他眼前的是一片平坦宽广的土地,一排排整齐的房舍,还有肥沃的田地、美丽的池沼、桑树、竹林之类。田间小路交错相通,村落间鸡鸣狗叫之声都可以互相听到。

原文呈现 课下注释 参考译文

其中往来种作,男女衣着,悉 如外人。黄发 垂髫(tiáo) ,并怡然自乐。 悉:全,都。 黄发:旧说是长寿的特征,用来指老人。 垂髫:垂下来的头发,用来指小孩。 人们在田野里来来往往耕种劳作,男女穿戴,都跟桃花源外面的人一样。老人和小孩都安闲快乐。

原文呈现 课下注释 参考译文

见渔人,乃 大惊,问所从来。具 答之。便要(yāo) 还家,设酒杀鸡作食。 乃:于是,就。 具:详细。 要:同“邀”, 邀请。 那里的人看见了渔人,就

感到非常惊讶,问他是从哪儿

来的。渔人详细地做了回答。有人就邀请他到自己家里去,

摆酒杀鸡做饭来款待他。

原文呈现 课下注释 参考译文

村中闻有此人,咸 来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子 邑人来此绝境 ,不复出焉,遂 与外人间 (jiàn)隔 。 咸:全,都。 妻子:妻子儿女。 绝境:与人世隔绝的地方。 遂:于是、就。 间隔:隔绝、不通音讯。 村里的人听说来了这么一个人,都来打听消息。他们自己说他们的祖先为了躲避秦时的战乱,领着妻子儿女和乡邻们来到这个与人世隔绝的地方,不再出去,于是就同外界的人隔绝了。

原文呈现 课下注释 参考译文

问今是何世,乃 不知有汉,无论 魏晋。此人一一为 具言所闻,皆叹惋 。 乃:竟然,居然。 无论:不要说,更不必说。 为:对、向。 叹惋:感叹惋惜。 他们问现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋了。渔人把自己听到的事一一向(桃花源中人)详细地说出,他们都感叹惋惜。

原文呈现 课下注释 参考译文

余人各复延 至其家,皆出酒食。停 数日,辞去。此中 人语(yù)云:“不足 为外人道也。” 延:邀请。 不足:不值得,不必。 其余的人各自又把渔人邀请到自己家中,都拿出酒饭来款待他。渔人逗留了几天后,向村里人告辞离开。村里人告诉(渔人)说“(这里的事)不值得对外边的人说啊。”

原文呈现 课下注释 参考译文

既出,得其船,便扶向 路,处处志 之。及 郡下,诣(yì) 太守,说如此。 扶:沿着、顺着。 向:先前的。 志:做记号。 及:到。 诣:拜访。 渔人出来以后,找到了他的船,就顺着旧路(回去),处处都做记号。到了郡城,去拜访太守,报告了这番经历。

原文呈现 课下注释 参考译文

太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。 太守立即派人跟着他去,寻找

先前所做的记号,竟然迷失了

方向,再也找不到通往桃花源

的路了。

原文呈现 课下注释 参考译文

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规 往。未果,寻 病终。后遂无问津 者。 规:打算,计划。 未果:没有实现。 寻:随即,不久。 问津:询问渡口。这里是“访求、探求”的意思。 南阳人刘子骥是个志向高洁的隐士,听说这件事后,高高兴兴地打算前往。(但)没有实现,不久就因病去世了。此后就再也没有人探求桃花源了。

【思维导图】

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【文章主旨】本文通过描绘一个没有压迫,没有剥削,没有纷扰,人人安

居乐业,彼此和睦相处的理想社会,揭露了当时长期战乱、民不聊生的社

会现实,表达了广大劳动人民对美好生活的向往和对理想社会的追求。

核心命题角度

角度1 社会理想

1.(教材“积累拓展”六改编)“世外桃源”有哪些吸引人的地方?作者借桃

花源表达了怎样的社会理想?

景色优美,土地肥沃,物产丰富,民俗淳朴,社会平等,没有战乱、

压迫和苛捐杂税,人们自食其力,生活和美安乐。

社会理想:作者虚构了一个与黑暗现实社会相对立的世外桃源,寄托

了自己对社会及政治的美好理想,表达了自己反对剥削压迫、反对战乱的

愿望,也反映了当时人民的美好愿望。

角度2 写作手法(虚构、铺垫)

2.(教材“思考探究”三)本文笔法简洁而内涵丰富,试依据课文内容回答

问题。

(1)此人一一为具言所闻,皆叹惋。(渔人“具言”的是什么?桃花源中

人为什么“叹惋”?)

渔人“具言”的是他在现实世界里的见闻遭遇。桃花源中人“叹惋”是因

为渔人所说的世上情形与桃花源内的生活相比,差异巨大:一边是混乱不

堪,一边是安静自然;一边是苛捐杂税,一边是怡然自乐;一边是战乱频

仍,一边是安泰和谐……种种对比,蕴含其间。

(2)诣太守,说如此。(这句话中的“如此”包括哪些内容?如果把这些

内容一一写出来,表达效果会有什么不同?)

“如此”包含渔夫自“缘溪行”直到“处处志之”,由入而出所经历和见到

的种种。此处若再一一写出,就会导致文章前后内容重复,拖沓冗长。

3.(教参“问题探究”1)《桃花源记》是一篇虚构作品,有着浓郁的主观理

想色彩,可读来却给人一种“逼真”的效果。作者是如何做到这一点的?

文章既具有奇幻神奇的浪漫色彩,又具有真实感人的写实力量。①进

出桃花源的路径,真切具体,似乎有迹可循。先是“缘溪行”,“忽逢桃花

林”,然后“林尽水源,便得一山”。因山口很小,所以光线不甚分明,“仿

佛”描绘出光线极弱、洞口若明若暗的样子。这也符合桃花源隐蔽五六百

年而不为人所发现的情景。渔人离开的时候,“处处志之”,可见所经所历

也是真实可感的。此外,渔人往来所坐的交通工具——船,也是日常所见

之物。这一切都是人间经历,没有任何奇幻的仙界色彩。②桃花源虽然美

好,也是人间太平盛世的情景,而非仙界云霓气象。首先,桃花源映入眼

前的图景真实可信——土地、屋舍、良田、水池、桑竹、阡陌、鸡犬等皆

是人间乡村可见之物。其次,“设酒杀鸡作食”,也是丰年待客之道。再次,

来到这里的原因也真实可信——“先世避秦时乱”。③文章首尾设计的两位

人物,都似真实可信。开篇以一个捕鱼人的经历为线索展开全文。开头的

交代,时代、渔人的籍贯,都写得很肯定,似乎真有其事;结尾的刘子骥

是当时存在的一个真实人物,这便更增加了故事的真实性。

4.选文描绘桃花林的景色有什么用意?请简要分析。

突出了桃花林的奇异,暗示此处将会出现“奇境”,为渔人进入桃花源

渲染了气氛,也为描写桃花源的美好生活做铺垫。

角度3 名句赏读

◎芳草鲜美,落英缤纷。[“鲜美”二字,造语奇特,描摹生动。“鲜”重点

写青草色,似乎带着大地与生俱来的蓬勃生机。]

◎阡陌交通,鸡犬相闻。[通过视觉、听觉,表现出桃花源内井然有序、

和睦安定的社会生活状态,表达了作者对理想生活的向往。]

◎黄发垂髫,并怡然自乐。[描写桃花源人精神面貌:老人和孩子生活幸福。

呈现出人们生活安康、心情舒畅、安静自足的理想境界。]

◎乃不知有汉,无论魏晋。[写出了桃花源与外界隔绝时间之久、程度之

深。]

八下 第19篇 小石潭记 (唐·柳宗元)

【阅读考情搜索】课内单篇:2015曲靖卷全文

【作者简介】柳宗元(773—819),字子厚,河东人,唐代文学家,“唐

宋八大家”之一,世称“柳河东”“河东先生”。柳宗元一生留诗文作品600余

篇,其文的成就大于诗,与韩愈齐名,并称“韩柳”。柳宗元的散文题材广泛,

形式多样。成就突出的有以下四类:议论文、传记文、寓言、山水游记。

柳宗元被贬为永州司马后,寄情山水,写了八篇游记,故称“永州八记”,

这八篇游记被后人视为山水游记之典范。著有《柳河东集》,代表作有

《江雪》《渔翁》等。

原文呈现 课下注释 参考译文

从小丘西行百二十步,隔篁(huánɡ)竹 ,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤 清冽(liè)。 ①篁竹:竹林。 ②尤:格外。 从小丘向西走一百二十步,隔着竹林,听到了水声,好像珮环碰撞的声音,(我)心里为之高兴。砍倒竹子,开辟出一条道路,向下看见一个小潭,潭水格外清凉。

原文呈现 课下注释 参考译文

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻(chí) ,为屿,为嵁(kān) ,为岩。青树翠蔓 ,蒙络摇缀,参差披拂。 ③坻:水中高地。 ④嵁:不平的 岩石。 ⑤翠蔓:翠绿的 藤蔓。 潭以整块的石头为底,靠近岸边,石底周边部分翻卷过来,露出水面,成为坻、屿、嵁、岩各种不同的形状。青葱的树,翠绿的藤蔓,蒙盖缠绕,摇曳牵连,参差不齐,随风飘拂。

原文呈现 课下注释 参考译文

潭中鱼可百许 头,皆若空游无所依,日光下澈 ,影布石上。佁(yǐ)然 不动,俶(chù)尔 远逝,往来翕(xī)忽 ,似与游者相乐。 ⑥可:大约。 ⑦许:表示约数。 ⑧澈:穿透。 ⑨佁然:静止不动的样子。 ⑩俶尔:忽然。 翕忽:轻快迅疾的样子。 潭中的鱼约有一百来条,都好像在空中游动,没有什么依傍的,阳光照到水底,鱼的影子映在水底的石头上。(鱼儿)静止不动,忽然间向远处游去,往来轻快迅疾,好像和游人一同欢乐。

原文呈现 课下注释 参考译文

潭西南而望,斗折 蛇行,明灭可见。其岸 势犬牙差(cī)互,不 可知其源。 向小石潭的西南方看去,

(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。溪岸的形状像狗的牙齿那样交错不齐,不知道它的源泉在哪里。

原文呈现 课下注释 参考译文

坐潭上,四面竹树 环合,寂寥无人,凄神 寒骨,悄(qiǎo)怆 幽邃(suì) 。以其 境过清 ,不可久居, 乃记之而去。 悄怆:凄凉。 邃:深。 清:凄清。 坐在小石潭边,四面被竹子和树木围绕着,寂静寥落,空无一人,让人感到心情悲伤,寒气透骨,凄凉幽深。因为这里的环境太凄清,不可以久留,于是记录下游览经历就离开了。

原文呈现 课下注释 参考译文

同游者:吴武陵,龚 古,余弟宗玄。隶而从 者,崔氏二小生,曰恕 己,曰奉壹。 同游的人有吴武陵、龚古、我的弟弟宗玄。跟随着同去的有两个姓崔的年轻人,一个叫恕己,一个叫奉壹。

【思维导图】

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

核心命题角度

角度1 情感变化

1.(教材“思考探究”二)本文在景物描写中蕴含着情感,阅读时我们能感

受到作者情感的起伏变化。试做具体分析。

【文章主旨】本文记叙了作者游玩的整个过程,以优美的语言描写了“小

石潭”的景色,含蓄地抒发了作者被贬后无法排遣的孤凄悲凉的感情。

在游览的过程中,随着景物的变化,作者的心情也随之变化。①由

“隔篁竹”听到琤琮作响的水声引起内心之“乐”;清冽的潭水、奇特的潭石、

蓊郁的潭树,都是在内心愉悦之情下的对小石潭的关注与欣赏。②接着写

清潭中的游鱼,从游鱼“似与游者相乐”感到物与我融而为一,作者从自然

界中得到充分的慰藉。③然而向西南望去,看到水流曲折幽邃,或明或暗,

岸势如犬牙交错,景象显得“凄神寒骨”,此时作者的内心感受与周围的环

境契合,产生了孤寂、凄凉、哀怨的心境。

2.(教参“问题探究”2)从文章最后一段来看,与作者同行的有五个人,为

什么第4段还要说“寂寥无人”?

①这种感受与作者当时的心境有关。外界的景象与作者贬谪后长期的

心情暗中契合,相互作用,因此作者当时沉浸在寂寥无人的心境之下,故

而有此说。②这里的“无人”并不是说真的没有人,而是强调环境的寂寥和

内心的落寞。同行的五个人都是作者的亲友,也经历了打击和磨难。这几

个人心相契合,都是失意和落寞的。

角度2 写景特点

3.(教参“问题探究”1)作为一篇游记,本文的写景具有哪些特点?

①移步换景与定点观察相结合。作者采用移步换景的方法写发现小石

潭的经过,使读者眼前逐一出现不同景物:由小丘到篁竹,由篁竹到水声,

由水声寻到小潭,犹如跟随导游边移步,边观景,边听讲解,富有画面感

和动态感。到小石潭以后,又采用定点观察的方式,由近及远,写出小石

潭及周围景物的特点。

②抓住特征,细致描绘。写小潭水底石头翻卷过来露出水面的形状,

用“为坻,为屿,为嵁,为岩”几个短语细致生动地描绘出来,令读者能够

想见其奇特的状况。最精彩的是写潭中游鱼:“佁然不动,俶尔远逝,往来

翕忽,似与游者相乐。”水中游鱼或动或静,精灵可爱;同时也通过游鱼

写出了潭水的清澈。

③情景交融,景中传情。文中写小石潭的曲径通幽,写游鱼的悠然自

得,写潭水的空明清澈,写环境的清冷幽寂,都不是单纯的景物描写,而

是融入了作者复杂的情感。情感的微妙变化,或暂时的喜,或喜后的忧,

都与作者那排遣不开的苦闷心情联系在一起。

角度3 语言风格

语言精练优美。①运用巧妙的比喻,如近岸卷石种种形态的比喻和潭

上溪流“斗折蛇行”的比喻,把景物写得生动形象。②文章的句式灵活,以

四字句为主,杂用三五七字句,造成参差错落的变化美,读起来和谐流畅,

极有韵味。③在写景过程中,作者又巧妙含蓄地暗寓着心情的内在变化,

言有尽而意无穷,如“似与游者相乐”,这是作者将自己游乐的心情投射到

鱼儿身上,仿佛鱼儿也会和人一样感到快乐。

角度4 名句赏读

◎蒙络摇缀,参差披拂。[八个字状写青树翠蔓。“蒙”“络”“摇”“缀”四个动

词形象地描绘了树枝藤蔓的各种奇特状态。“参差”是形容繁衍伸展开来的

枝蔓长短不齐,“披拂”是形容枝条在微风中轻柔地飘曳,生动地刻画了细

枝长蔓婀娜多姿、翠色欲滴的动态。]

◎斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互。[用北斗七星的曲折和蛇的爬

行来形容小溪的形状,生动形象地写出了小溪蜿蜒曲折的特点。用狗的牙

齿来形容小溪的两岸,生动形象地写出了溪流岸势参差不齐的特点。]

◎凄神寒骨,悄怆幽邃。[写出游人对小石潭环境的凄清的感受,含蓄地

表达了作者遭贬谪后内心终究无法摆脱的落寞。]

八下 第20篇 北冥有鱼 (《庄子》)

【阅读考情搜索】近11年未考,2025阅读强预测

【作者简介】庄子(约前369—前286),名周,宋国蒙人,战国时期哲学

家,道家学派的代表人物。《庄子》一书是庄子及其后学的著作,现存33

篇,包括内篇7篇、外篇15篇、杂篇11篇。

原文呈现 课下注释 参考译文

北冥 有鱼,其 名为鲲(kūn) 。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。 ①冥:同“溟”,海。 ②鲲:大鱼名。 北海有一条鱼,它的名字叫鲲。鲲体积巨大,不知道有几千里;鲲变化为鸟,它的名字叫鹏。

原文呈现 课下注释 参考译文

鹏之背,不知其几千 里也;怒 而飞,其 翼若垂天之云。//是 鸟也,海运 则将徙 于南冥。 ③怒:振奋,这里指 用力鼓动翅膀。 ④海运:海水运动。 古代有“六月海动”之说,海动必有大风,大鹏可借风力南飞。 鹏的脊背,不知道长几千

里;当它用力鼓动翅膀而飞的时候,那展开的双翅就像悬挂在天空的云。//这只鹏鸟啊,海水运动时将要飞到南海去。

原文呈现 课下注释 参考译文

南冥者,天池 也。 《齐谐》者,志怪 者也。 ⑤天池:天然形成的水池。 ⑥志怪:记载怪异的事物。志,记载。 这南海是个天然形成的水池。《齐谐》是一部专门记载怪异的事物的书。

原文呈现 课下注释 参考译文

《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟(tuán)扶摇 而上者九万里,去以六月息 者也。” ⑦水击:击水,拍打水面。 ⑧抟:盘旋飞翔。⑨扶摇:旋风。 ⑩息:气息,这里指风。 这本书上记载说:“鹏鸟迁徙

到南方的大海之时,翅膀拍

打水面而行,激起的波涛浪

花有三千里,它乘着旋风盘

旋飞至九万里的高空,凭借

着六月的大风离开。”

原文呈现 课下注释 参考译文

野马 也,尘埃也, 生物之以息相吹也。 //天之苍苍,其 正 色邪? 野马:山野中的雾 气,奔腾如野马。 其:表示选择。 山野中的雾气,空气中的尘

埃,都是生物用气息吹拂的

结果。//天色湛蓝,是它真

正的颜色吗?

原文呈现 课下注释 参考译文

其远而无所至极邪? 其 视下也,亦若是 则已矣。 其:代大鹏。 是:这样。 还是因为天空高远而看不到

尽头呢?大鹏从天空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了。

【思维导图】

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【文章主旨】文章通过鲲鹏变化和鹏飞南冥两个故事,说明了世上万物无论

大小,都受到不同的限制,都有所凭借的道理。想象奇特、意境开阔邈远。

核心命题角度

角度1 大鹏形象

1.(教材“思考探究”一)说说文中讲了哪几层意思,作者笔下的“鹏”是个

什么样的形象。

讲了三层意思。①从开头到“其翼若垂天之云”,写北冥之鱼由鲲到鹏

的变化:鲲、鹏形体之大,气象之宏,令人瞠目。②从“是鸟也”到“生物之

以息相吹也”,引用《齐谐》之言,写大鹏迁徙南冥的气势——乘风而起,

击水三千,扶摇九万。③从“天之苍苍”到结尾,作者仰观苍天,拟想大鹏

俯瞰大地,抒发了一种天地浑茫的感慨。作者笔下的大鹏是一个硕大无比、

力大无穷、志存高远、善借长风的形象。

角度2 想象、夸张、比喻

2.《庄子》作品想象雄奇瑰丽,请结合内容,分析本文想象奇特的特点。

①作者以雄奇的想象,塑造了鲲鹏的宏大形象。前三句话以顶真的形

式联结成一个整体,结构严密,读来语气连绵,音律流畅;“不知其几千里

也”反复出现,极力渲染鲲鹏之硕大无比;仅仅“鹏之背”就“不知其几千里

也”,当它展开翅膀,那翅膀就像是“垂天之云”。②引用《齐谐》,使用了

两个极度夸大的数字——“水击三千里”“抟扶摇而上者九万里”,展现了大鹏

“徙于南冥”的磅礴气势。③以人之视天来想象鹏之视下,意境开阔邈远。

3.本文善用修辞来说理,极具浪漫主义色彩,请结合文章内容具体说明。

①“鲲之大,不知其几千里也”“鹏之背,不知其几千里也”,两句中两

个“不知其几千里也”运用夸张的修辞手法,极言鲲鹏身躯之大,想象奇特

丰富,为下文大鹏往南海迁徙的时候还需凭借着六月的大风才能离开做铺

垫。②“怒而飞,其翼若垂天之云”运用了夸张和比喻的修辞手法,把鹏的

翅膀比作悬挂在天空的云,描摹出磅礴的气势和雄浑的景象。③“水击三

千里,抟扶摇而上者九万里”运用了夸张的修辞手法,描写出大鹏飞离北

海时的壮观场面,意境壮阔雄浑。

八下 第21篇 虽有嘉肴 (《礼记》)

【阅读考情搜索】近11年未考,2025阅读强预测

【作品简介】《礼记》,战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传是西汉经学

家戴圣编纂的。《礼记》是研究中国古代社会情况、典章制度和儒家思想

的重要著作。其内容分为两大类:礼乐的一般理论和礼乐制度。其与《诗

经》《尚书》《周易》《春秋》合称为“五经”。

原文呈现 课下注释 参考译文

虽有嘉肴,弗食,不 知其旨 也;虽有至道 , 弗学,不知其善也。//是故学然后知不足,教然后知困③ 2020。 ①旨:味美。 ②至道:最 好的道理。 ③困:困惑。 虽然有美味的肉食,不去品尝,就不知道其味美;虽然有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。//所以,学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有困惑的地方。

原文呈现 课下注释 参考译文

知不足,然后能自反 也;知困,然后能自强 也。故曰:教学相也。//《兑(yuè)命》曰“学(xiào) 学半”,其此之谓乎! ④自反:自我反思。 ⑤学:同“敩(xiào)”,教导。 知道了自己的不足,然后就能自我反思;知道了自己困惑的地方,然后才能勉励自己。所以说:教与学是互相推动、互相促进的。//《尚书·说命》说“教别人,占自己学习的一半”,说的就是这个道理吧!

【思维导图】

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

【文章主旨】本文运用类比手法引出要阐明的观点,讲述了“教学相长”的

道理,即教人和学习是互相促进的。

核心命题角度

角度1 论点:教学相长

1.(教材“思考探究”一)说说这篇短文的中心论点是什么。

“教学相长”,即“教”与“学”相互促进,“教”是“学”的另一种形式。

2.(教参“问题探究”1)如何理解“教学相长”这一观点?

课文所讲的“教学相长”是一个人学习成长的过程:一方面,“学然后知

不足”,而后“自反”;另一方面,“教然后知困”,而后“自强”。“教”与“学”

是对同一个主体而言的,指教师自身的学习与他教导学生的教育实践都是

一种学习,两者是互相促进的。既强调教育者自己要亲身学习、体验,了

解自己的不足,并自我反省,同时强调教育者在教的过程中,也会深化认

识,发现自己理解上不透彻的地方,并努力改进。

角度2 论证思路及方法

3.(教材“思考探究”一)作者是怎样论述本文的中心论点的。

作者用类比的方法切入话题,先以“嘉肴”为喻,指出“弗食,不知其

旨”,自然引出“虽有至道,弗学,不知其善”的道理;然后,再对举“学”与

“教”所产生的“知不足”和“知困”两种情境,并进一步解释,将论述引向深

入,得出“教学相长”的结论;最后引用《尚书》中的话印证观点。全文语

言精练,逻辑严密。

角度3 语言风格

4.(教材“思考探究”三)文中多运用对偶句,造成铺排效果,增强了文章

的气势。试举例加以分析。

“故曰”之前的全是对偶句。第一组以“虽有……,弗……,不知……”

的句式类比论证,导出议题;第二组用两个“……然后知……”的句式,构

成对比,说明“学”与“教”的两种困境;第三组用两个“知……然后能……”

的句式,进一步论述“学”与“教”的情境。这种句式,两相对举,结构相同,

用词相对,语气一致,相互辉映,明快有力,连用铺排,强化了比喻说理

的效果。

八下 第22篇 马说 (唐·韩愈)

【阅读考情搜索】近11年未考,2025阅读强预测

【作者简介】同二中第7首《左迁至蓝关示侄孙湘》,P8

原文呈现 课下注释 参考译文

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗(zhǐ) 辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽枥(lì) 之间,不以千里称也。 ①祗:同“衹(只)”只、仅。 ②骈:本义为两马并驾,引申为并列。 ③槽枥:马槽。 世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马是经常有的,可是伯乐却不经常有。因此,虽然有很名贵的马(即千里马),也只能在奴仆的手下受到屈辱(和普通马)一同死在马槽里,不以千里马而著称。

原文呈现 课下注释 参考译文

马之千里者,一 食或 尽粟一石。 食(sì) 马者不知 其能千里而食也。 ④一食:吃一次。 ⑤或:有时。 ⑥食:同“饲”,喂。下文“而食”“食之”中的“食”读音和意思与此相同。 日行千里的马,吃一次有时能吃下一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂它。

原文呈现 课下注释 参考译文

是马也,虽有千里能,食不饱,力不足,才美不外见(xiàn),且 欲与常马等不可得,安求其能千里也? ⑦见:同“现”。 ⑧且:犹,尚且。 (所以)这样的马,虽有日行千里的能耐,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就不能表现在外面,想要跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢?

原文呈现 课下注释 参考译文

策 之不以其道,食之不能尽其材 , 鸣之而不能通其意,执策而临 之,曰:“天下无马!”呜呼!其 真无马邪?其真不知马也! ⑨策:马鞭,这里是动词,用马鞭驱赶。 ⑩材:才能、干。 临:面对。 其:表示加强诘 问语气。 用马鞭赶它,不按照(驱使千里马的)正确方法,喂它,却不能让它竭尽才能,它鸣叫,却不能通晓它的意思,(反而)拿着鞭子面对(着)它,说:“天下没有千里马!”唉!真的没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

【思维导图】

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【文章主旨】本文运用托物寓意的写法,以千里马不遇伯乐,比喻贤才难

遇明主。作者希望统治者能识别人才,重用人才,使他们能充分发挥才能。

全文寄寓了作者的愤懑不平,并对统治者埋没、摧残人才进行了讽刺、针

砭和控诉。

【象征形象】①伯乐:善于识别人才的人。②千里马:人才。③食马者:愚妄

浅薄的统治者。

【现实意义】领导者或统治者要任人唯贤,善于发现人才,重用人才,使

他们充分发挥自己的才能。

核心命题角度

角度1 作者观点及情感

1.(教材“思考探究”一)说说作者借千里马表达了什么观点,寄寓了怎样

的情感。

作者借千里马表达了“有了伯乐,才能发现人才”的观点,并指出“千

里马常有,而伯乐不常有”,亦即人才常有,而善于发现和选用人才的伯

乐却不常有。这寄寓了作者对人才遭屈辱、被埋没的感慨、悲愤之情。

2.(教参“问题探究”3)作者在结尾中运用了设问这一修辞方式,自问自答,

这在全篇中有什么作用?“不知马”这个结论有什么含意?

总收全文的作用。含意:①揭露封建制度下人才受压抑的不合理状况。

②说明对人才要给予优厚的待遇。③说明识拔人才的重要性。

角度2 托物寓意

文章以托物寓意的写法,寓深刻思想于具体形象之中,借助伯乐和千

里马的传说,将人才比作千里马,将愚妄浅薄、不识人才的统治者比作食

马者,以千里马“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”的遭遇,写有才之

人终身不得其用的遭际,以“食不饱,力不足,才美不外见”写千里马被埋

没的原因等等,生动形象地表现了有才之士受到的不公正待遇和不幸的处

境,行文中洋溢着强烈的不平和悲愤。

角度3 词语赏读

3.(教材“思考探究”二)这篇短文仅100余字,多次提到“千里马”,却不显

得啰唆。作者提到“千里马”的方式有哪几种?各具有怎样的效果?

①直称。如“然后有千里马”“千里马常有”,正面提及,表述严正。②暗

称。如“故虽有名马”“不以千里称也”“马之千里者”,表述委婉,虽不直呼其

名,而意在其中。③代称。如“不知其能千里而食也”“是马也”“安求其能千

里也”“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之”,

这些句子中的“其”“是”“之”等代词,都是指称千里马的,表意简洁含蓄。

4.(教参“资料链接”三改编)文章中的五个“也”字分别表达了怎样的思想

感情?

①“不以千里称也”中的“也”,流露出作者对千里马被埋没的痛惜之情。

②“食马者不知其能千里而食也”中的“也”,是作者故作顿笔,有暂时了结,

不再说下去的意思,可以省却一些无用的话。③“是马也”中的“也”,提醒

读者注意“食马者”的无知给千里马所造成的难堪的后果。④“安求其能千

里也”中的“也”,不仅凝聚着作者强烈的愤怒谴责的感情,而且包含着诉

诸读者的正义感的意图。⑤“其真不知马也”中的“也”,收束全文,表达了

作者的痛切之感和对“食马者”的深刻嘲讽。

角度4 名句赏读

◎世有伯乐,然后有千里马。[点明千里马和伯乐的关系,表明伯乐对千

里马的命运起决定作用。]

◎千里马常有,而伯乐不常有。[写千里马被埋没的原因,常用来感叹人

才常有而发现人才的人不常有。]

◎祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。[描述了千里马没有遇见伯乐的

可悲遭遇,形容有才之人终身不得其用的遭遇。]

附 第23篇 伯牙鼓 琴 (《吕氏春秋·本味》)

[2022课标篇目但初中教材未编入]

【阅读考情搜索】近11年未考

【作者简介】吕不韦(?—前235),姜姓,吕氏,名不韦,卫国濮阳人。

战国末年卫国商人、政治家、思想家,后为秦国丞相。

原文呈现 课下注释 参考译文

伯牙鼓琴,锺(zhōnɡ)子期听之。方鼓琴而志在太山 ,锺子期曰:“善哉 乎鼓琴,巍巍乎若 太山。” ①鼓:弹。 ②志:心志,情志。 ③太山:泛指大山、高山。一说指东岳泰山。 ④善哉:好啊。 ⑤巍巍:高大的样子。 ⑥若:像。 伯牙弹琴,锺子期

听他弹琴。伯牙想着高

山时弹琴,锺子期说:

“弹得好啊,像大山一

样高峻。”

原文呈现 课下注释 参考译文

少(shǎo)选 之间而志在流水,锺子期又曰:“善哉乎鼓琴,汤(shānɡ)汤 乎若流水。”//锺子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。 ⑦少选:一会儿,不久。 ⑧汤汤:水流大而急的样子。 不一会儿,伯牙又想到流水,锺子期说:“弹得好啊,像流水一样浩荡。”//锺子期死后,伯牙摔琴断弦,终生不再弹琴,他认为世上再也没有值得他为之弹琴的人了。

【思维导图】

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【文章主旨】本文讲述了一个千古流传的高山流水遇知音的故事。故事的

主人公伯牙与锺子期的真挚情谊令人感动,表达了朋友间相互理解、相互

欣赏的真挚友情,以及知音难觅、珍惜知音的道理。

【作品简介】《吕氏春秋》是战国末期秦相吕不韦组织门客编写的著作,

又称《吕览》,全书有十二纪、八览、六论。它记载了大量先秦诸子的旧

闻佚说、历史故事和传说,不仅内容丰富深刻,富有逻辑性,而且在史料

上也有很高的价值。

同课章节目录