岳麓历史高二必修三第六单元第27课新中国的科技成就同步练习

文档属性

| 名称 | 岳麓历史高二必修三第六单元第27课新中国的科技成就同步练习 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 390.0KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-12 13:30:14 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

岳麓历史高二必修三第六单元

第27课新中国的科技成就同步练习

一.选择题

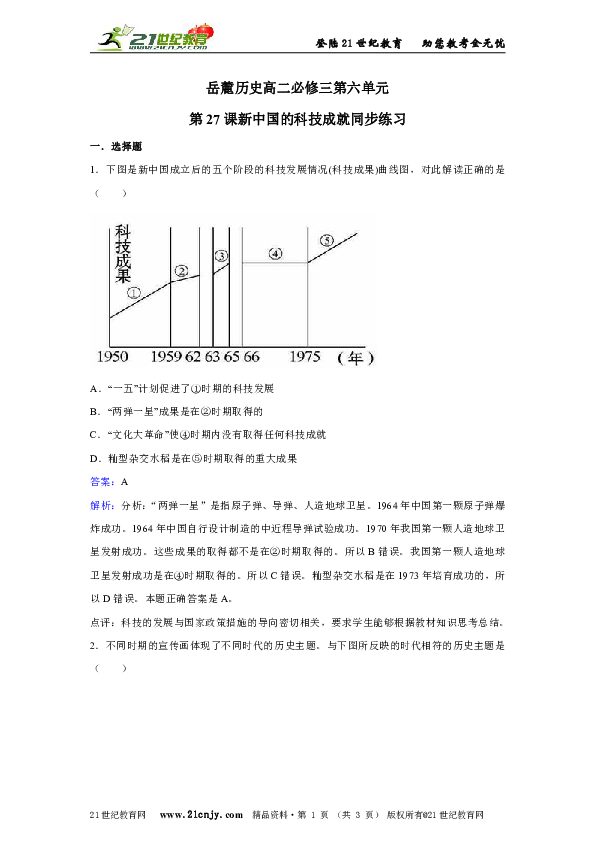

1.下图是新中国成立后的五个阶段的科技发展情况(科技成果)曲线图,对此解读正确的是 ( )

A.“一五”计划促进了①时期的科技发展

B.“两弹一星”成果是在②时期取得的

C.“文化大革命”使④时期内没有取得任何科技成就

D.籼型杂交水稻是在⑤时期取得的重大成果

答案:A

解析:分析:“两弹一星”是指原子弹、导弹、人造地球卫星。1964年中国第一颗原子弹爆炸成功。1964年中国自行设计制造的中近程导弹试验成功。1970年我国第一颗人造地球卫星发射成功。这些成果的取得都不是在②时期取得的。所以B错误。我国第一颗人造地球卫星发射成功是在④时期取得的。所以C错误。籼型杂交水稻是在1973年培育成功的,所以D错误。本题正确答案是A。

点评:科技的发展与国家政策措施的导向密切相关,要求学生能够根据教材知识思考总结。

2.不同时期的宣传画体现了不同时代的历史主题。与下图所反映的时代相符的历史主题是( )

A. 百家争鸣,百花齐放

B. 放卫星,大跃进

C. 教育为工农兵服务

D. 科教兴国

答案:D

解析:分析:依据所学可知,图片反映的是现代中国科技的发展情况及对教育的影响。分析选项,D符合题意,其他与题意不符。

点评:主要考查现代中国科技的发展,科教兴国战略是一项全民性的国家政策。

3.1956年关于中国的军事发展方向在中国高层中是有分歧的,不少人主张发展常规武器,所谓“你打你的原子弹,我打我的手榴弹”,而张爱萍将军有一句名言:“再穷也要有一根打狗棍。”对此理解正确的是( )

A.当时中国高层军事发展路线有着不可调和的矛盾

B. 经过之后十年奋斗中国即将拥有第一根“打狗棍”

C. 当时中国因为经济基础薄弱发展核武器阻力重重

D.事实证明张爱萍将军的“打狗棍”战略已被否决

答案:C

解析:分析:由材料“不少人主张发展常规武器”,可见当时发展军事方向意见并不一致。而结合所学,最终“两弹一星”取得成功。故A、D错。而我国拥有原子弹时间为1964年,故B错。故选C。

点评:本题主要考查学生阅读史料,提取有效信息的能力。

4.钱学森说:“谁掌握了科技进步的制高点,谁就掌握了发展国民经济的制高点,谁就可以在以科技为基础的综合国力的国际竞争中处于领先地位。”结合所学知识,分析新中国成立以来取得的科技成就产生的作用不包括( )

A.极大地振奋了中华民族的民族精神

B.发展国民经济,增强了综合国力

C.提高了中国人民的生活水平,提高了中国的国际地位

D.在以科技为基础的综合国力的国际竞争中,我国处于领先地位

答案:D

解析:分析:新中国成立以来取得了重大的科技成就,但就整个综合国力来看,我国并不处于领先地位,所以D项表述错误,本题正确答案是D。A、B、C为我国取得的科技成就的作用。

点评:科技与经济的关系相当密切,彼此相互促进和影响。

5.邓小平指出:“如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。”由此可见,“两弹一星”的研制( )

①体现了中国科技进步

②提高了中国国际地位

③是实施“科教兴国”战略的成果

④为维护中国国家安全提供了有力保障

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

答案:B

解析:分析:根据材料“中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志”可以与选项内容直接对应。③“科教兴国”战略制定于1994年,时间不符合。

点评:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。

6.新华社电:“这次卫星发射成功,是我国发展空间技术的一个良好开端,是毛主席无产阶级革命路线的伟大胜利,是无产阶级“文化大革命”的又一丰硕成果……给反革命的美帝国主义和社会帝国主义以沉重的打击,粉碎了他们垄断空间技术的迷梦。”以下说法错误的是( )

A.是中国开始进入航天时代的标志

B.舆论宣传带有浓厚的“左”倾色彩

C.打破了美苏对空间技术的垄断

D.中国成为世界上第三个发射卫星的国家

答案:D

解析:分析:首先注意本题的设问是否定式的,材料反映的 是1970年我国“东方红一号”人造卫星成功发射的报道。这颗卫星的成果发射是我国开始进入航天时代的重要标志,打破了美苏对空间技术的垄断,使我国成为第五个发射卫星的国家,材料明显带有“左”倾色彩。所以本题正确答案为D项。

点评:本题考查考生阅读和获取信息、调动和运用知识的能力,解题的关键是调动和运用所学知识。

7.从地面迈向天空,继而迈向深空,迈向另外一个天体,我们可以离开自己栖息的摇篮,奔向原本陌生的宇宙空间,这是科学的力量、进步的阶梯、文明的标尺。中国开始进入航天时代的标志是( )

A.第一颗原子弹试爆成功 B.中近程导弹试验成功

C.“东方红一号”的发射成功 D.神舟五号载人航天成功

答案:C

解析:分析:本题考查基础知识的运用。人造卫星是属于太空航天方面的成果,故C项正确。A、B两项属于核技术,明显不符合题目,而D项时间较晚。

点评:科学技术是第一生产力,科教兴国战略的提出和广大科技工作者的艰辛努力,使中国在许多科学技术领域取得了重大成就。

8.北京时间2011年7月21日、26日、28日、30日、8月1日,位于东太平洋的中国大洋协会多金属结核勘探合同区.我国首台自主设计、自主集成的载人潜水器“蛟龙”号完成了五次下潜试验。其中,第三次最大下潜深度达到5188米,标志着我国成为第五个掌握3500米以上深度载人深潜技术的国家。这说明( )

A.中国已经是世界超级大国

B.当代科技发展是国家综合实力的重要展示

C.深海探测技术决定了一个国家的兴衰

D.中国科技在世界上已经处于领先地位

答案:B

解析:分析:题干中反映的是我国成为第五个掌握3500米以上深度载人深潜技术的国家,单凭这一成就不能说明AD,C的说法本身是错误的,而这一技术的攻关成功应该是多个学科综合研究的成果,而这一成就的取得是我国综合国力提高的一个表现和反映,故选B。

点评:本题采用排除法筛选出错误选项,强调中国科技的进步。

9.2008年3月29日,“世界因你而美丽- 2007影响世界华人盛典”颁奖典礼在中国北京大学世纪大讲堂举行。中国工程院院士袁隆平先生成为继著名华人科学家杨振宁先生后,第二位“影响世人终身成就奖”得主。之所以获得如此殊荣主要是因为他在( )

A.航天技术领域的贡献 B.农业科技领域的贡献

C.人类基因研究领域的贡献 D.信息科学技术领域的贡献

答案:B

解析:分析:依据所学知识袁隆平于1973年成功培育出被誉为“第二次绿色革命”的杂交水稻,为中国和世界的粮食增产做出了重大的贡献,所以本题选B,A、C、D不符合题意。

点评:本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。

10.时代精神凝结了物质文明和精神文明建设,新中国成立后,从大庆精神到“两弹一星”精神再到载人航天精神,其说明了( )

A.我国工业化建设成就 B.“双百”方针的执行情况

C.改革开放的实践 D.中国特色社会主义的探索与成就

答案:D

解析:分析:大庆精神和“两弹一星”精神反映的是新中国社会主义建设初期工业化设备落后人们忘我工作无私奉献的时代精神;载人航天精神凸显了中国人民在社会主义现代化建设新时期勇于创新,勇攀高峰的时代精神,他们共同折射出中国特色社会主义的探索与成就这一宏大历史主题,所以答案选D,A项表述不够准确,B、 C两项说法过于片面。

点评:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。社会主义建设的精神体现在各个领域。

11.电影《邓稼先》以我国秘密研制原子弹为背景,讲述了以“两弹元勋”邓稼先为代表的老一辈科学家在极端艰苦的条件下为国家秘密研制原子弹、氢弹而无私奉献一生的感人事迹。这体现出( )

①老一辈科学家的无私奉献和自我牺牲精神

②邓稼先是中国知识分子的优秀代表

③其成就促进了我国国防科研事业的发展

④邓稼先为中国核武器的研制做出了卓越贡献

A.①②④ B.②③④

C.①②③④ D.①③④

答案:C

解析:分析:作为“两弹元勋”,邓稼先为中国核武器的研制做出了卓越贡献,为我国国防事业的发展作出了杰出贡献,体现出老一辈科学家的奉献精神和自我牺牲精神,邓稼先是中国知识分子的优秀代表,①②③④都正确,故答案为C。

点评:邓稼先作为中国伟大的科学家,对中国科技作出了突出贡献。

12. 我国科技发展战略分别经过了从“向科学进军”到“科学技术是第一生产力”再到“科教兴国”和“科学发展自主创新”战略,中国科技发展在半个多世纪里完成了西方科技数百年的发展历史。这说明中国科技( )

A.改革开放经济发展 B.符合中国国情实际

C.确立科技攻坚重点 D.苏联模式影响较大

答案:B

解析:分析:通过材料并结合所学知识不难发现,不论是“向科学进军” 的科技发展战略还是“科学技术是第一生产力”、“科教兴国”和“科学发展自主创新”的科技发展战略,都是根据当时中国的国情而制定的,都是符合中国国情实际的,建国初期中国科技落后,所以只能提出“向科学进军”的科技战略,而后来随着中国科技水平的提高,则可以提出“科学发展自主创新”战略,所以本题答案就是B。

点评:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

13.有人说:“中国农业的发展,靠的是两平(邓小平 、袁隆平)。”这句话说明( )

A.农业的发展一靠政策,二靠科技

B.邓小平 、袁隆平重视农业

C.行政领导是推动农业发展的动力

D.杰出人物有时能决定历史的发展

答案:A

解析:分析:依据所学,十一届三中全会以后,中国在农村实行家庭联产承包责任制,极大地调动了农民的生产积极性,促进了农业生产的发展,这是政策的作用。而袁隆平研制成功杂交水稻,使水稻产量提高20%左右,促进了农业生产的发展,这说明了科技在经济发展中的突出作用。所以应选A。

点评:本题主要考查影响现代中国经济发展的因素。经济体制改革与科技进步相辅相成。

14.2000年,我国第一个以科学家名字命名的股票“隆平高科”上市交易,袁隆平富了。有人表态:“袁老就是买飞机,我们也不眼红。”民众之所以有这种心态,主要是因为袁隆平( )

A.促进了世界和平事业的发展

B.对中国国防事业的发展作出了杰出贡献

C.在解决人类的粮食问题上取得了重大成就

D.从事慈善事业,是世界人民的福星

答案:C

解析:分析:本题考查的是现代中国的科技成就。根据所学知识,袁隆平是科学家,他对解决人类的粮食问题做出了杰出贡献,因此答案为C。

点评:袁隆平在农业领域内实现了历史性突破,对中国乃至世界作出了重大贡献。

15.2014年3月8日马航MH370飞机失联,中国政府动用了21颗卫星进行海上搜索,中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功是在( )

A.1964年 B.1967年

C.1970年 D.1973年

答案:C

解析:分析:本题考查学生根据所学解决问题的能力。根据所学可知中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”反射成功是在1970年,因此C项正确。其他几项与事实不符。

点评:本题属于教材基础知识考查,学生应加强基础知识的识记。

16.2012年3月,袁隆平提到:“今年的目标是向亩产1000公斤迈进,这虽然很不容易,但像矮子爬楼梯,一步一步走。”由袁隆平选育的杂交水稻在国际上被称为世界“第二次绿色革命”,主要原因是( )

A.解决了中国人的吃饭问题

B.有助于解决世界性饥饿问题

C.世界上许多国家引进杂交水稻

D.袁隆平推广杂交水稻成果显著

答案:B

解析:分析:本题考查调用所学知识分析历史材料的能力,解决了中国人的吃饭问题是对中国的影响,与题干“国际上被称为世界第二次绿色革命”的信息不符,排除;袁隆平选育的杂交水稻提高了世界粮食的产量,有助于解决世界性饥饿问题,因此在国际上被称为世界“第二次绿色革命”,故B项正确;主要原因在于杂交水稻对世界的贡献,CD项不够具体,排除。

点评:袁隆平的成就在于提高了粮食单位面积的产量,为世界农业的发展提供了宝贵经验和技术。

17.在第36届(2011年)全球超级计算机TOP 500排名中,由国防科技大学发明的“天河一号”,其峰值性能和实测性能两项指标双双超越美国的“美洲虎”(Jaguar)系统,位列世界第一,实现了“天河一号”从亚洲第一向世界第一的重大跨越。这反映出( )

A.中国已经成为世界超级大国 B.科技发展是国家综合实力的重要展示

C.计算机性能决定了一个国家的实力 D.中国科技在世界上已经处于领先地位

答案:B

解析:分析:本题考查获取材料信息、分析探讨问题的能力,改革开放以来随着我国经济的发展,综合国力不断提高,科技发展也大踏步的前进,故B项正确; A、C、D三项表述明显错误,故排除。

点评:综合国力的竞争体现在各个方面,科技的进步同样是展示国家实力的表现。

18.“2004年感动中国十大人物”有这样一段颁奖词:他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡薄名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。这位人物是( )

A.袁隆平 B.邓稼先 C.钱学森 D.王淦昌

答案:A

解析:分析:从材料的关键信息“他是一位真正的耕耘者……他毕生的梦想就是让所有人远离饥饿”可知,这位人物应该是杂交水稻的发明者袁隆平。

点评:袁隆平为中国作出了突出贡献,实现了粮食方面的重大突破。

19. 2008年2月17日,在2007年感动中国年度人物颁奖晚会上,主持人这样宣布感动中国组委会授予一位获奖科学家的颁奖词:“在他心里,国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。5年归国路,10年两弹成……”这位人物是( )

A.钱学森 B.袁隆平 C.李四光 D.华罗庚

答案:A

解析:分析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料中“在他心里,国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。5年归国路,10年两弹成……”显然是在高度评价“两弹元勋”的科学家,依据所学可知备选项中只有钱学森是“两弹元勋”的专家,所以答案选A,B项是中国杰出的农业科学家,C D两项分别是中国著名的地质科学家和数学家。

点评:两弹之父钱学森为中国核技术的发展作出了突出贡献。

20.有关下列图片的叙述正确的是( )

A.图一反映了中国古代在预测地震方面取得了突出成就

B.图二反映出中国为和平利用核能源做出了卓越贡献

C.图三反映出“文化大革命”促进了中国航天技术的发展

D.图四反映出中国在载人航天领域已达到国际领先水平

答案:D

解析:分析:张衡的地动仪是世界上最早的测验地震的仪器,而不是预测地震。原子弹爆炸成功预示着新中国综合国力的增强,打破了帝国主义国家的核威胁和核垄断,与和平利用和能源没有关系。东方红1号升空表现了中国航天技术的发展,“文革”是中国的一场浩劫,不但没有促进科技的发展,反而阻碍了中国科技的进步。神舟号载人飞船的升空标志着中国在载人航天领域已达到国际领先水平。选择D。

点评:结合科技成就的时代背景,思考其发展的原因,并由此判断选项的对错。

二.非选择题

21.阅读下列材料并回答问题。科学技术的创新与发展是推动社会发展与进步的重要力量。

下列是两幅反映现代中国科技成就的图片

(1)材料反映了我国在哪些科技领域取得了重大突破?请你再举一例新中国取得的科技成就。

答案:突破:袁隆平是世界上首次育成杂交水稻的科学家,为解决中国和世界粮食短缺问题发挥重大作用;“神舟”系列火箭的发展成功,使中国成为第三个掌握载人航天技术的国家。举例:1970年,我国第一颗人造地球卫星“东方红— 1 号”发射成功;1993年银河—Ⅱ号的研制成功等。

解析:分析第一幅图是袁隆平是世界上首次育成杂交水稻的科学家,为解决中国和世界粮食短缺问题发挥重大作用;第二幅图是“神舟”系列火箭的发展成功,使中国成为第三个掌握载人航天技术的国家。再举例的话,一定要注意是新中国时期的成就,要把事件和地位意义说清楚,1970年,我国第一颗人造地球卫星“东方红— 1 号”发射成功;1993年银河—Ⅱ号的研制成功等,任选一个即可。

点评:通过基础知识的考查,要求学生对知识的掌握程度进一步强化。

22.阅读下列材料,完成下列问题。

材料一 这次卫星发射成功,是我国发展空间技术的一个良好开端,是毛泽东无产阶级革命路线的伟大胜利,是无产阶级“文化大革命”的又一丰硕成果……中国人民这一伟大胜利,给正在坚持武装斗争的亚、非、拉各国人民和全世界革命人民以巨大的鼓舞,给反革命的美帝国主义和社会帝国主义以沉重的打击,粉碎了他们垄断空间技术的迷梦。

——据新华社1970年4月25日讯

材料二 “嫦娥二号”是我国发射的第二颗绕月探测卫星,它……直接进入地月转移轨道、首次使用X频段测控、对“嫦娥三号”着陆区进行高分辨率成像……这一系列重大技术突破,将为今后的“嫦娥三号”实现月球软着陆奠定基础。从地面迈向天空,再迈向太空,继而迈向深空、迈向另外一个天体,我们可以离开自己栖息的摇篮,奔向原本陌生的宇宙空间,这是科学的力量、进步的阶梯、文明的标尺。

——新华网北京2010年10月1日电《嫦娥二号:中国航天事业的新阶梯》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析卫星发射的时代特征。这次卫星发射对当时的中国产生了什么重要的影响?

答案:国内:“文化大革命”时期,以阶级斗争为纲;国际:处于冷战时期。中国开始进入航天时代;提高了中国的国际地位,有力地促进了中国在联合国席位的恢复。

(2)根据材料一、二分析,从卫星的运行轨迹上看,这两种卫星有哪些大的区别? 综合上述材料并结合所学知识分析,中国人对天体(或月亮)的认识经历了怎样的变化?

答案:“东方红一号”是地球卫星,“嫦娥二号”是绕月卫星(或“东方红一号”是围绕人类自身所处天体运行,“嫦娥二号”主要是绕着另外一个天体运行)。由想象到近距离探测。

解析:分析:(1)东方红一号是中国于1970年4月24日于酒泉发射的。通过时间可以得出此时的国内国际背景。国内正在进行“文化大革命”,国际上仍然是两极格局,美苏争霸。同时可以知道此次的卫星发射对于中国来讲是进入了航天时代。故答出上述采分点即可。

(2)只要答出这两个卫星的关键对比点即可,东方红是地球卫星,嫦娥二号是绕月卫星,答出这两点即可,不必赘述。通过中国人对宇宙的探索可知最早是天圆地方的想象,故答出经历的变化即可,从想象到对外太空的探索。

点评:人造卫星的发射标志着新中国科技的进步,技术的进步又促进了思想的解放进步。

23.阅读下列材料:

材料一 “要有原子弹,在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。”

——毛泽东1956年《论十大关系》

材料二 经济体制,科技体制,这两个方面的改革都是为了解放生产力。新的经济体制,应该是有利于科技进步的体制。新的科技体制,的应该是有利于经济发展的体制。

——邓小平1978年《在全国科技工作会议上讲话》

材料三 江泽民指出:“‘二战’后,以电子信息。生物技术和新材料为支柱的一系列高新技术取得重大突破和飞速发展,极大地改变了世界的面貌和人类的生活。科学技术日益渗透于经济发展和社会生活的各个领域,成为推动生产力发展的活跃的因素。并且国际间的竞争,说到底是综合国力的竞争,关键是科学技术的竞争。”“科技的发展,知识的创新,越来越决定着一个国家,一个民族的发展进程。”

——江泽民

请回答:

(1)20世纪50—70年代,我国高科技发展的战略重点是什么?

答案:重点发展“两弹一星”,加快国防科技的发展方针。

(2)20世纪80年代以来,我国高科技发展的方向作了怎样的调整?为什么作出这样的调整?

答案:方向变化:加快科技成果的商品化,推动科技与经济的结合,发挥科技对生产力发展的推动作用。原因:国内,工作重心转向经济建设,改革开放不断深入,科技现代化成为首要任务,国际,和平与发展成为时代主题,美、中、苏关系缓和,以经济和科技为基础的综合国力竞争激烈。

(3)上世纪九十年代以来,世界经济的发展有何新特点?为此,党和政府作出了怎样的战略决策?

答案:①特点:高科技发展迅速,知识经济兴起,科技对经济发展的促进作用日益明显,全球化进程加快。②战略:科教兴国。

解析:分析:第(1)问,“要有原子弹,在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。”可知,当时的重点在国防领域,联系史实可知,应为两弹一星。第(2)问,“新的经济体制,应该是有利于科技进步的体制。新的科技体制,的应该是有利于经济发展的体制”可见,加快科技成果的商品化,推动科技与经济的结合,发挥科技对生产力发展的推动作用。其原因应该联系当时的国内外形势变化回答,国内,工作重心转向经济建设,改革开放不断深入,科技现代化成为首要任务,国际,和平与发展成为时代主题,美、中、苏关系缓和,以经济和科技为基础的综合国力竞争激烈;第(3)问,“高新技术取得重大突破和飞速发展”“ 科技的发展,知识的创新,越来越决定着一个国家,一个民族的发展进程。”可见,高科技发展迅速,知识经济兴起,科技对经济发展的促进作用日益明显,全球化进程加快;为此我国实施了科教兴国的战略。

点评:中国科技战略发展的三个阶段:

第一阶段:新中国成立到“文革”以前,新中国科技事业有了较全面的发展。新中国成立以后,党和政府高度重视科技工作,制定实施了中国科技发展的远景规划,以发展原子能、火箭和电子计算机等高科技为重点,计划用几十年时间达到世界先进水平。

第二阶段:“文革”时期,我国的科学技术事业遭受严重破坏。虽然十年动乱导致科技事业遭到严重破坏,但还是取得了突破性的进展。如“东方红一号”发射成功,“南优2号”杂交水稻培育成功等。

第三阶段:“文革”以后,特别是1978年以来,我国科技发展进入新时期。1983年3月,中共中央制定并实施“863计划”、“星火计划”,目前在原子能、航天工程等方面,已达到或接近国际先进水平;1992年提出载人航天工程战略决策。

24.阅读下列材料并回答问题:

材料一: 1933年,爱因斯坦在为英国一刊物撰稿时写到“科学是一种强有力的工具,如何使用它,它是给人赐福还是给人降祸,取决于人本身,而不是取决于工具。刀子对人生活是有用的,但是它能够用来杀人。……我们的惟一希望在于,拒绝任何有助于战争准备或战争意图的行为”。

材料二: ……科学技术是生产力,这是马克思主义历来的观点。早在一百多年以前,马克思就说过:机器生产的发展要求自觉地应用自然科学。并且指出“生产力中也包括科学”。现代科学技术的发展,使科学与生产的关系越来越密切了,科学技术作为生产力,越来越显示出巨大的作用。现代科学技术正在经历着一场伟大的革命。近三十年来现代科学技术不只是在个别的科学理论上、个别的生产技术上获得了发展,也不只是有了一般意义上的进步和改革,而是几乎各门科学技术领域都发生了深刻的变化,出现了新的飞跃,产生了并且正在继续产生一系列新兴科学技术。…… 特别是由于电子计算机、控制论和自动化技术的发展,正在迅速提高生产自动化的程度。同样数量的劳动力,在同样的劳动时间里,可以生产出比过去多几十倍几百倍的产品。社会生产力有这样巨大的发展,劳动生产率有这样大幅度的提高,靠的是什么,最主要的是靠科学的力量、技术的力量。

——《在全国科学大会开幕式上的讲话》(邓小平)

材料三 : “2004感动中国年度人物”颁奖晚会在央视播出,给袁隆平的颁奖词是:袁隆平,他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!

2007感动中国年度人物奖揭晓,钱学森被授予此殊荣,给钱学森的颁奖词是:在他心里,国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。5年归国路,10年两弹成。开创祖国航天,他是先行人,披荆斩棘,把智慧锻造成阶梯,留给后来的攀登者。他是知识的宝藏,是科学的旗帜,是中华民族知识分子的典范。

请回答:

(1)据材料一和二,概括指出爱因斯坦和邓小平关于科学技术的主要观点。两人在论述科学作用时的共同价值取向是什么

答案:爱因斯坦:科学赐福还是降祸关键取决于人类本身,科学可以制造战争,也可以制止战争。 邓小平:科学技术是生产力。共同取向:科学应造福于人类的和平发展事业。

(2)根据材料三并结合你的认识,分析袁隆平和钱学森能够感动中国的原因。

答案:感动的原因:①袁隆平:解决了中国人的吃饭问题,也有助于解决未来世界性饥饿问题。②钱学森:冲破美苏两大国对核技术和空间技术的垄断。③二人的精神:爱国;无私奉献;勇攀科学高峰;科学创新等。

(3)根据上述材料,从科学既能改造人的主观世界,也能改造人的客观世界两个方面,概述科学技术给人类社会带来的进步作用。

答案:作用:主观世界:树立科学精神;促进思想解放。

客观世界:提高生产力,促进经济发展;推动社会变革;密切世界联系;造福人类社会;维护世界和平。

解析:分析:本题第一问考查邓小平和爱因斯坦对科学的认知程度,要求学生思考两者的共性认识;第二问考查袁隆平和钱学森对中国科技事业的主要贡献史实;第三问综合考查科技对人类文明的影响作用。

点评:科技的作用是辩证的,对人类文明具有较为深远的影响,学生应该正确理解科技的进步,同时也要掌握科技的负面影响。

25.阅读下列材料:

材料一:如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、.一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平

材料二:国外有说:“到21世纪30年代,中国人口将达16亿,那时谁来养活这么多人?谁来拯救由此引发的全球性粮食危机?”袁隆平闻言挥动着满是老茧的双手说:“中国完全能解决自己的吃饭问题,中国还要帮助世界人民解决吃饭问题。”

“袁(隆平)正引导我们走向一个丰衣足食的世界。”

——(美)经济学家唐·帕尔伯格

材料三:①公元9年,西汉时期神话故事叙述了嫦娥奔月的情景,被记载在《汉书·艺文志·淮南子》篇中。366年,敦煌石窟开始建造,“飞天”从此成为人类石刻绘画艺术中精彩而不朽的形象。

②14世纪末,明朝人万户,为了实现飞向天空的梦想,双手举一大风筝,坐上背后绑了47支火箭的椅子,勇敢地进行火箭送他上天、风筝帮他落地的实验。结果,他成为人类历史上第一个火箭登天的牺牲者

③2007年10月24日,我国首颗探月卫星“嫦娥一号”在西昌卫星发射中心发射成功,“嫦娥”从此奔月去。

材料四:政府科技经费的投入,从1995年的3800万元猛增到1997年的961亿元,所取得的省部级以上重大科技成果在1997年即达到3.1万项。

——《中国现代史纲》

请回答:

(1)建国初期,我国政府作出研制“两弹一星”的决策,结合材料一说出“两弹一星”的含义是指什么?其研制有何重要影响?

答案:含义:原子弹.导弹.人造地球卫星。影响:打破了美苏两国对核技术和空间技术的垄断,提高了中国的国际地位,加强了中国的国防,为社会主义建设创造了安定的环境。

(2)袁隆平培育的杂交水稻对人类有什么贡献?

答案:不仅解决了中国人的吃饭问题,还在世界范围推广,被许多国家引种,有助于解决未来世界性饥饿问题。

(3)结合材料三简析“嫦娥一号”卫星发射成功的原因。

答案:原因:国家实力的强大;党和政府实施“科教兴国”战略;广大科技工作者献身科技事业;航天科技发达。

(4)结合以上材料和你的认识,谈谈科技发展需要哪些条件?科技发展与经济建设和国家地位的关系怎样?

答案:条件:领导重视,决策科学,科研队伍努力,经费大量投入,教育水平提高等。关系:科技发展决定了经济建设和发展的速度,同时它的发展又依靠经济这一物质基础的发展;科技发展增强了国家的综合国力,提高了中国的国际地位(3分)

解析:分析:本题综合考查新中国科技成就的发展及其对中国社会主义建设的作用。航天和农业领域的突出成就与国家政策及时代背景是紧密相连的。学生在审题时应结合教材基础知识和时代背景进行分析。

点评:科技的进步与国家的发展史相辅相成的,相互促进又彼此制约。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 15 页 (共 15 页) 版权所有@21世纪教育网

岳麓历史高二必修三第六单元

第27课新中国的科技成就同步练习

一.选择题

1.下图是新中国成立后的五个阶段的科技发展情况(科技成果)曲线图,对此解读正确的是 ( )

A.“一五”计划促进了①时期的科技发展

B.“两弹一星”成果是在②时期取得的

C.“文化大革命”使④时期内没有取得任何科技成就

D.籼型杂交水稻是在⑤时期取得的重大成果

答案:A

解析:分析:“两弹一星”是指原子弹、导弹、人造地球卫星。1964年中国第一颗原子弹爆炸成功。1964年中国自行设计制造的中近程导弹试验成功。1970年我国第一颗人造地球卫星发射成功。这些成果的取得都不是在②时期取得的。所以B错误。我国第一颗人造地球卫星发射成功是在④时期取得的。所以C错误。籼型杂交水稻是在1973年培育成功的,所以D错误。本题正确答案是A。

点评:科技的发展与国家政策措施的导向密切相关,要求学生能够根据教材知识思考总结。

2.不同时期的宣传画体现了不同时代的历史主题。与下图所反映的时代相符的历史主题是( )

A. 百家争鸣,百花齐放

B. 放卫星,大跃进

C. 教育为工农兵服务

D. 科教兴国

答案:D

解析:分析:依据所学可知,图片反映的是现代中国科技的发展情况及对教育的影响。分析选项,D符合题意,其他与题意不符。

点评:主要考查现代中国科技的发展,科教兴国战略是一项全民性的国家政策。

3.1956年关于中国的军事发展方向在中国高层中是有分歧的,不少人主张发展常规武器,所谓“你打你的原子弹,我打我的手榴弹”,而张爱萍将军有一句名言:“再穷也要有一根打狗棍。”对此理解正确的是( )

A.当时中国高层军事发展路线有着不可调和的矛盾

B. 经过之后十年奋斗中国即将拥有第一根“打狗棍”

C. 当时中国因为经济基础薄弱发展核武器阻力重重

D.事实证明张爱萍将军的“打狗棍”战略已被否决

答案:C

解析:分析:由材料“不少人主张发展常规武器”,可见当时发展军事方向意见并不一致。而结合所学,最终“两弹一星”取得成功。故A、D错。而我国拥有原子弹时间为1964年,故B错。故选C。

点评:本题主要考查学生阅读史料,提取有效信息的能力。

4.钱学森说:“谁掌握了科技进步的制高点,谁就掌握了发展国民经济的制高点,谁就可以在以科技为基础的综合国力的国际竞争中处于领先地位。”结合所学知识,分析新中国成立以来取得的科技成就产生的作用不包括( )

A.极大地振奋了中华民族的民族精神

B.发展国民经济,增强了综合国力

C.提高了中国人民的生活水平,提高了中国的国际地位

D.在以科技为基础的综合国力的国际竞争中,我国处于领先地位

答案:D

解析:分析:新中国成立以来取得了重大的科技成就,但就整个综合国力来看,我国并不处于领先地位,所以D项表述错误,本题正确答案是D。A、B、C为我国取得的科技成就的作用。

点评:科技与经济的关系相当密切,彼此相互促进和影响。

5.邓小平指出:“如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。”由此可见,“两弹一星”的研制( )

①体现了中国科技进步

②提高了中国国际地位

③是实施“科教兴国”战略的成果

④为维护中国国家安全提供了有力保障

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

答案:B

解析:分析:根据材料“中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志”可以与选项内容直接对应。③“科教兴国”战略制定于1994年,时间不符合。

点评:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。

6.新华社电:“这次卫星发射成功,是我国发展空间技术的一个良好开端,是毛主席无产阶级革命路线的伟大胜利,是无产阶级“文化大革命”的又一丰硕成果……给反革命的美帝国主义和社会帝国主义以沉重的打击,粉碎了他们垄断空间技术的迷梦。”以下说法错误的是( )

A.是中国开始进入航天时代的标志

B.舆论宣传带有浓厚的“左”倾色彩

C.打破了美苏对空间技术的垄断

D.中国成为世界上第三个发射卫星的国家

答案:D

解析:分析:首先注意本题的设问是否定式的,材料反映的 是1970年我国“东方红一号”人造卫星成功发射的报道。这颗卫星的成果发射是我国开始进入航天时代的重要标志,打破了美苏对空间技术的垄断,使我国成为第五个发射卫星的国家,材料明显带有“左”倾色彩。所以本题正确答案为D项。

点评:本题考查考生阅读和获取信息、调动和运用知识的能力,解题的关键是调动和运用所学知识。

7.从地面迈向天空,继而迈向深空,迈向另外一个天体,我们可以离开自己栖息的摇篮,奔向原本陌生的宇宙空间,这是科学的力量、进步的阶梯、文明的标尺。中国开始进入航天时代的标志是( )

A.第一颗原子弹试爆成功 B.中近程导弹试验成功

C.“东方红一号”的发射成功 D.神舟五号载人航天成功

答案:C

解析:分析:本题考查基础知识的运用。人造卫星是属于太空航天方面的成果,故C项正确。A、B两项属于核技术,明显不符合题目,而D项时间较晚。

点评:科学技术是第一生产力,科教兴国战略的提出和广大科技工作者的艰辛努力,使中国在许多科学技术领域取得了重大成就。

8.北京时间2011年7月21日、26日、28日、30日、8月1日,位于东太平洋的中国大洋协会多金属结核勘探合同区.我国首台自主设计、自主集成的载人潜水器“蛟龙”号完成了五次下潜试验。其中,第三次最大下潜深度达到5188米,标志着我国成为第五个掌握3500米以上深度载人深潜技术的国家。这说明( )

A.中国已经是世界超级大国

B.当代科技发展是国家综合实力的重要展示

C.深海探测技术决定了一个国家的兴衰

D.中国科技在世界上已经处于领先地位

答案:B

解析:分析:题干中反映的是我国成为第五个掌握3500米以上深度载人深潜技术的国家,单凭这一成就不能说明AD,C的说法本身是错误的,而这一技术的攻关成功应该是多个学科综合研究的成果,而这一成就的取得是我国综合国力提高的一个表现和反映,故选B。

点评:本题采用排除法筛选出错误选项,强调中国科技的进步。

9.2008年3月29日,“世界因你而美丽- 2007影响世界华人盛典”颁奖典礼在中国北京大学世纪大讲堂举行。中国工程院院士袁隆平先生成为继著名华人科学家杨振宁先生后,第二位“影响世人终身成就奖”得主。之所以获得如此殊荣主要是因为他在( )

A.航天技术领域的贡献 B.农业科技领域的贡献

C.人类基因研究领域的贡献 D.信息科学技术领域的贡献

答案:B

解析:分析:依据所学知识袁隆平于1973年成功培育出被誉为“第二次绿色革命”的杂交水稻,为中国和世界的粮食增产做出了重大的贡献,所以本题选B,A、C、D不符合题意。

点评:本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。

10.时代精神凝结了物质文明和精神文明建设,新中国成立后,从大庆精神到“两弹一星”精神再到载人航天精神,其说明了( )

A.我国工业化建设成就 B.“双百”方针的执行情况

C.改革开放的实践 D.中国特色社会主义的探索与成就

答案:D

解析:分析:大庆精神和“两弹一星”精神反映的是新中国社会主义建设初期工业化设备落后人们忘我工作无私奉献的时代精神;载人航天精神凸显了中国人民在社会主义现代化建设新时期勇于创新,勇攀高峰的时代精神,他们共同折射出中国特色社会主义的探索与成就这一宏大历史主题,所以答案选D,A项表述不够准确,B、 C两项说法过于片面。

点评:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。社会主义建设的精神体现在各个领域。

11.电影《邓稼先》以我国秘密研制原子弹为背景,讲述了以“两弹元勋”邓稼先为代表的老一辈科学家在极端艰苦的条件下为国家秘密研制原子弹、氢弹而无私奉献一生的感人事迹。这体现出( )

①老一辈科学家的无私奉献和自我牺牲精神

②邓稼先是中国知识分子的优秀代表

③其成就促进了我国国防科研事业的发展

④邓稼先为中国核武器的研制做出了卓越贡献

A.①②④ B.②③④

C.①②③④ D.①③④

答案:C

解析:分析:作为“两弹元勋”,邓稼先为中国核武器的研制做出了卓越贡献,为我国国防事业的发展作出了杰出贡献,体现出老一辈科学家的奉献精神和自我牺牲精神,邓稼先是中国知识分子的优秀代表,①②③④都正确,故答案为C。

点评:邓稼先作为中国伟大的科学家,对中国科技作出了突出贡献。

12. 我国科技发展战略分别经过了从“向科学进军”到“科学技术是第一生产力”再到“科教兴国”和“科学发展自主创新”战略,中国科技发展在半个多世纪里完成了西方科技数百年的发展历史。这说明中国科技( )

A.改革开放经济发展 B.符合中国国情实际

C.确立科技攻坚重点 D.苏联模式影响较大

答案:B

解析:分析:通过材料并结合所学知识不难发现,不论是“向科学进军” 的科技发展战略还是“科学技术是第一生产力”、“科教兴国”和“科学发展自主创新”的科技发展战略,都是根据当时中国的国情而制定的,都是符合中国国情实际的,建国初期中国科技落后,所以只能提出“向科学进军”的科技战略,而后来随着中国科技水平的提高,则可以提出“科学发展自主创新”战略,所以本题答案就是B。

点评:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

13.有人说:“中国农业的发展,靠的是两平(邓小平 、袁隆平)。”这句话说明( )

A.农业的发展一靠政策,二靠科技

B.邓小平 、袁隆平重视农业

C.行政领导是推动农业发展的动力

D.杰出人物有时能决定历史的发展

答案:A

解析:分析:依据所学,十一届三中全会以后,中国在农村实行家庭联产承包责任制,极大地调动了农民的生产积极性,促进了农业生产的发展,这是政策的作用。而袁隆平研制成功杂交水稻,使水稻产量提高20%左右,促进了农业生产的发展,这说明了科技在经济发展中的突出作用。所以应选A。

点评:本题主要考查影响现代中国经济发展的因素。经济体制改革与科技进步相辅相成。

14.2000年,我国第一个以科学家名字命名的股票“隆平高科”上市交易,袁隆平富了。有人表态:“袁老就是买飞机,我们也不眼红。”民众之所以有这种心态,主要是因为袁隆平( )

A.促进了世界和平事业的发展

B.对中国国防事业的发展作出了杰出贡献

C.在解决人类的粮食问题上取得了重大成就

D.从事慈善事业,是世界人民的福星

答案:C

解析:分析:本题考查的是现代中国的科技成就。根据所学知识,袁隆平是科学家,他对解决人类的粮食问题做出了杰出贡献,因此答案为C。

点评:袁隆平在农业领域内实现了历史性突破,对中国乃至世界作出了重大贡献。

15.2014年3月8日马航MH370飞机失联,中国政府动用了21颗卫星进行海上搜索,中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功是在( )

A.1964年 B.1967年

C.1970年 D.1973年

答案:C

解析:分析:本题考查学生根据所学解决问题的能力。根据所学可知中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”反射成功是在1970年,因此C项正确。其他几项与事实不符。

点评:本题属于教材基础知识考查,学生应加强基础知识的识记。

16.2012年3月,袁隆平提到:“今年的目标是向亩产1000公斤迈进,这虽然很不容易,但像矮子爬楼梯,一步一步走。”由袁隆平选育的杂交水稻在国际上被称为世界“第二次绿色革命”,主要原因是( )

A.解决了中国人的吃饭问题

B.有助于解决世界性饥饿问题

C.世界上许多国家引进杂交水稻

D.袁隆平推广杂交水稻成果显著

答案:B

解析:分析:本题考查调用所学知识分析历史材料的能力,解决了中国人的吃饭问题是对中国的影响,与题干“国际上被称为世界第二次绿色革命”的信息不符,排除;袁隆平选育的杂交水稻提高了世界粮食的产量,有助于解决世界性饥饿问题,因此在国际上被称为世界“第二次绿色革命”,故B项正确;主要原因在于杂交水稻对世界的贡献,CD项不够具体,排除。

点评:袁隆平的成就在于提高了粮食单位面积的产量,为世界农业的发展提供了宝贵经验和技术。

17.在第36届(2011年)全球超级计算机TOP 500排名中,由国防科技大学发明的“天河一号”,其峰值性能和实测性能两项指标双双超越美国的“美洲虎”(Jaguar)系统,位列世界第一,实现了“天河一号”从亚洲第一向世界第一的重大跨越。这反映出( )

A.中国已经成为世界超级大国 B.科技发展是国家综合实力的重要展示

C.计算机性能决定了一个国家的实力 D.中国科技在世界上已经处于领先地位

答案:B

解析:分析:本题考查获取材料信息、分析探讨问题的能力,改革开放以来随着我国经济的发展,综合国力不断提高,科技发展也大踏步的前进,故B项正确; A、C、D三项表述明显错误,故排除。

点评:综合国力的竞争体现在各个方面,科技的进步同样是展示国家实力的表现。

18.“2004年感动中国十大人物”有这样一段颁奖词:他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡薄名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。这位人物是( )

A.袁隆平 B.邓稼先 C.钱学森 D.王淦昌

答案:A

解析:分析:从材料的关键信息“他是一位真正的耕耘者……他毕生的梦想就是让所有人远离饥饿”可知,这位人物应该是杂交水稻的发明者袁隆平。

点评:袁隆平为中国作出了突出贡献,实现了粮食方面的重大突破。

19. 2008年2月17日,在2007年感动中国年度人物颁奖晚会上,主持人这样宣布感动中国组委会授予一位获奖科学家的颁奖词:“在他心里,国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。5年归国路,10年两弹成……”这位人物是( )

A.钱学森 B.袁隆平 C.李四光 D.华罗庚

答案:A

解析:分析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料中“在他心里,国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。5年归国路,10年两弹成……”显然是在高度评价“两弹元勋”的科学家,依据所学可知备选项中只有钱学森是“两弹元勋”的专家,所以答案选A,B项是中国杰出的农业科学家,C D两项分别是中国著名的地质科学家和数学家。

点评:两弹之父钱学森为中国核技术的发展作出了突出贡献。

20.有关下列图片的叙述正确的是( )

A.图一反映了中国古代在预测地震方面取得了突出成就

B.图二反映出中国为和平利用核能源做出了卓越贡献

C.图三反映出“文化大革命”促进了中国航天技术的发展

D.图四反映出中国在载人航天领域已达到国际领先水平

答案:D

解析:分析:张衡的地动仪是世界上最早的测验地震的仪器,而不是预测地震。原子弹爆炸成功预示着新中国综合国力的增强,打破了帝国主义国家的核威胁和核垄断,与和平利用和能源没有关系。东方红1号升空表现了中国航天技术的发展,“文革”是中国的一场浩劫,不但没有促进科技的发展,反而阻碍了中国科技的进步。神舟号载人飞船的升空标志着中国在载人航天领域已达到国际领先水平。选择D。

点评:结合科技成就的时代背景,思考其发展的原因,并由此判断选项的对错。

二.非选择题

21.阅读下列材料并回答问题。科学技术的创新与发展是推动社会发展与进步的重要力量。

下列是两幅反映现代中国科技成就的图片

(1)材料反映了我国在哪些科技领域取得了重大突破?请你再举一例新中国取得的科技成就。

答案:突破:袁隆平是世界上首次育成杂交水稻的科学家,为解决中国和世界粮食短缺问题发挥重大作用;“神舟”系列火箭的发展成功,使中国成为第三个掌握载人航天技术的国家。举例:1970年,我国第一颗人造地球卫星“东方红— 1 号”发射成功;1993年银河—Ⅱ号的研制成功等。

解析:分析第一幅图是袁隆平是世界上首次育成杂交水稻的科学家,为解决中国和世界粮食短缺问题发挥重大作用;第二幅图是“神舟”系列火箭的发展成功,使中国成为第三个掌握载人航天技术的国家。再举例的话,一定要注意是新中国时期的成就,要把事件和地位意义说清楚,1970年,我国第一颗人造地球卫星“东方红— 1 号”发射成功;1993年银河—Ⅱ号的研制成功等,任选一个即可。

点评:通过基础知识的考查,要求学生对知识的掌握程度进一步强化。

22.阅读下列材料,完成下列问题。

材料一 这次卫星发射成功,是我国发展空间技术的一个良好开端,是毛泽东无产阶级革命路线的伟大胜利,是无产阶级“文化大革命”的又一丰硕成果……中国人民这一伟大胜利,给正在坚持武装斗争的亚、非、拉各国人民和全世界革命人民以巨大的鼓舞,给反革命的美帝国主义和社会帝国主义以沉重的打击,粉碎了他们垄断空间技术的迷梦。

——据新华社1970年4月25日讯

材料二 “嫦娥二号”是我国发射的第二颗绕月探测卫星,它……直接进入地月转移轨道、首次使用X频段测控、对“嫦娥三号”着陆区进行高分辨率成像……这一系列重大技术突破,将为今后的“嫦娥三号”实现月球软着陆奠定基础。从地面迈向天空,再迈向太空,继而迈向深空、迈向另外一个天体,我们可以离开自己栖息的摇篮,奔向原本陌生的宇宙空间,这是科学的力量、进步的阶梯、文明的标尺。

——新华网北京2010年10月1日电《嫦娥二号:中国航天事业的新阶梯》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析卫星发射的时代特征。这次卫星发射对当时的中国产生了什么重要的影响?

答案:国内:“文化大革命”时期,以阶级斗争为纲;国际:处于冷战时期。中国开始进入航天时代;提高了中国的国际地位,有力地促进了中国在联合国席位的恢复。

(2)根据材料一、二分析,从卫星的运行轨迹上看,这两种卫星有哪些大的区别? 综合上述材料并结合所学知识分析,中国人对天体(或月亮)的认识经历了怎样的变化?

答案:“东方红一号”是地球卫星,“嫦娥二号”是绕月卫星(或“东方红一号”是围绕人类自身所处天体运行,“嫦娥二号”主要是绕着另外一个天体运行)。由想象到近距离探测。

解析:分析:(1)东方红一号是中国于1970年4月24日于酒泉发射的。通过时间可以得出此时的国内国际背景。国内正在进行“文化大革命”,国际上仍然是两极格局,美苏争霸。同时可以知道此次的卫星发射对于中国来讲是进入了航天时代。故答出上述采分点即可。

(2)只要答出这两个卫星的关键对比点即可,东方红是地球卫星,嫦娥二号是绕月卫星,答出这两点即可,不必赘述。通过中国人对宇宙的探索可知最早是天圆地方的想象,故答出经历的变化即可,从想象到对外太空的探索。

点评:人造卫星的发射标志着新中国科技的进步,技术的进步又促进了思想的解放进步。

23.阅读下列材料:

材料一 “要有原子弹,在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。”

——毛泽东1956年《论十大关系》

材料二 经济体制,科技体制,这两个方面的改革都是为了解放生产力。新的经济体制,应该是有利于科技进步的体制。新的科技体制,的应该是有利于经济发展的体制。

——邓小平1978年《在全国科技工作会议上讲话》

材料三 江泽民指出:“‘二战’后,以电子信息。生物技术和新材料为支柱的一系列高新技术取得重大突破和飞速发展,极大地改变了世界的面貌和人类的生活。科学技术日益渗透于经济发展和社会生活的各个领域,成为推动生产力发展的活跃的因素。并且国际间的竞争,说到底是综合国力的竞争,关键是科学技术的竞争。”“科技的发展,知识的创新,越来越决定着一个国家,一个民族的发展进程。”

——江泽民

请回答:

(1)20世纪50—70年代,我国高科技发展的战略重点是什么?

答案:重点发展“两弹一星”,加快国防科技的发展方针。

(2)20世纪80年代以来,我国高科技发展的方向作了怎样的调整?为什么作出这样的调整?

答案:方向变化:加快科技成果的商品化,推动科技与经济的结合,发挥科技对生产力发展的推动作用。原因:国内,工作重心转向经济建设,改革开放不断深入,科技现代化成为首要任务,国际,和平与发展成为时代主题,美、中、苏关系缓和,以经济和科技为基础的综合国力竞争激烈。

(3)上世纪九十年代以来,世界经济的发展有何新特点?为此,党和政府作出了怎样的战略决策?

答案:①特点:高科技发展迅速,知识经济兴起,科技对经济发展的促进作用日益明显,全球化进程加快。②战略:科教兴国。

解析:分析:第(1)问,“要有原子弹,在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。”可知,当时的重点在国防领域,联系史实可知,应为两弹一星。第(2)问,“新的经济体制,应该是有利于科技进步的体制。新的科技体制,的应该是有利于经济发展的体制”可见,加快科技成果的商品化,推动科技与经济的结合,发挥科技对生产力发展的推动作用。其原因应该联系当时的国内外形势变化回答,国内,工作重心转向经济建设,改革开放不断深入,科技现代化成为首要任务,国际,和平与发展成为时代主题,美、中、苏关系缓和,以经济和科技为基础的综合国力竞争激烈;第(3)问,“高新技术取得重大突破和飞速发展”“ 科技的发展,知识的创新,越来越决定着一个国家,一个民族的发展进程。”可见,高科技发展迅速,知识经济兴起,科技对经济发展的促进作用日益明显,全球化进程加快;为此我国实施了科教兴国的战略。

点评:中国科技战略发展的三个阶段:

第一阶段:新中国成立到“文革”以前,新中国科技事业有了较全面的发展。新中国成立以后,党和政府高度重视科技工作,制定实施了中国科技发展的远景规划,以发展原子能、火箭和电子计算机等高科技为重点,计划用几十年时间达到世界先进水平。

第二阶段:“文革”时期,我国的科学技术事业遭受严重破坏。虽然十年动乱导致科技事业遭到严重破坏,但还是取得了突破性的进展。如“东方红一号”发射成功,“南优2号”杂交水稻培育成功等。

第三阶段:“文革”以后,特别是1978年以来,我国科技发展进入新时期。1983年3月,中共中央制定并实施“863计划”、“星火计划”,目前在原子能、航天工程等方面,已达到或接近国际先进水平;1992年提出载人航天工程战略决策。

24.阅读下列材料并回答问题:

材料一: 1933年,爱因斯坦在为英国一刊物撰稿时写到“科学是一种强有力的工具,如何使用它,它是给人赐福还是给人降祸,取决于人本身,而不是取决于工具。刀子对人生活是有用的,但是它能够用来杀人。……我们的惟一希望在于,拒绝任何有助于战争准备或战争意图的行为”。

材料二: ……科学技术是生产力,这是马克思主义历来的观点。早在一百多年以前,马克思就说过:机器生产的发展要求自觉地应用自然科学。并且指出“生产力中也包括科学”。现代科学技术的发展,使科学与生产的关系越来越密切了,科学技术作为生产力,越来越显示出巨大的作用。现代科学技术正在经历着一场伟大的革命。近三十年来现代科学技术不只是在个别的科学理论上、个别的生产技术上获得了发展,也不只是有了一般意义上的进步和改革,而是几乎各门科学技术领域都发生了深刻的变化,出现了新的飞跃,产生了并且正在继续产生一系列新兴科学技术。…… 特别是由于电子计算机、控制论和自动化技术的发展,正在迅速提高生产自动化的程度。同样数量的劳动力,在同样的劳动时间里,可以生产出比过去多几十倍几百倍的产品。社会生产力有这样巨大的发展,劳动生产率有这样大幅度的提高,靠的是什么,最主要的是靠科学的力量、技术的力量。

——《在全国科学大会开幕式上的讲话》(邓小平)

材料三 : “2004感动中国年度人物”颁奖晚会在央视播出,给袁隆平的颁奖词是:袁隆平,他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!

2007感动中国年度人物奖揭晓,钱学森被授予此殊荣,给钱学森的颁奖词是:在他心里,国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。5年归国路,10年两弹成。开创祖国航天,他是先行人,披荆斩棘,把智慧锻造成阶梯,留给后来的攀登者。他是知识的宝藏,是科学的旗帜,是中华民族知识分子的典范。

请回答:

(1)据材料一和二,概括指出爱因斯坦和邓小平关于科学技术的主要观点。两人在论述科学作用时的共同价值取向是什么

答案:爱因斯坦:科学赐福还是降祸关键取决于人类本身,科学可以制造战争,也可以制止战争。 邓小平:科学技术是生产力。共同取向:科学应造福于人类的和平发展事业。

(2)根据材料三并结合你的认识,分析袁隆平和钱学森能够感动中国的原因。

答案:感动的原因:①袁隆平:解决了中国人的吃饭问题,也有助于解决未来世界性饥饿问题。②钱学森:冲破美苏两大国对核技术和空间技术的垄断。③二人的精神:爱国;无私奉献;勇攀科学高峰;科学创新等。

(3)根据上述材料,从科学既能改造人的主观世界,也能改造人的客观世界两个方面,概述科学技术给人类社会带来的进步作用。

答案:作用:主观世界:树立科学精神;促进思想解放。

客观世界:提高生产力,促进经济发展;推动社会变革;密切世界联系;造福人类社会;维护世界和平。

解析:分析:本题第一问考查邓小平和爱因斯坦对科学的认知程度,要求学生思考两者的共性认识;第二问考查袁隆平和钱学森对中国科技事业的主要贡献史实;第三问综合考查科技对人类文明的影响作用。

点评:科技的作用是辩证的,对人类文明具有较为深远的影响,学生应该正确理解科技的进步,同时也要掌握科技的负面影响。

25.阅读下列材料:

材料一:如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、.一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平

材料二:国外有说:“到21世纪30年代,中国人口将达16亿,那时谁来养活这么多人?谁来拯救由此引发的全球性粮食危机?”袁隆平闻言挥动着满是老茧的双手说:“中国完全能解决自己的吃饭问题,中国还要帮助世界人民解决吃饭问题。”

“袁(隆平)正引导我们走向一个丰衣足食的世界。”

——(美)经济学家唐·帕尔伯格

材料三:①公元9年,西汉时期神话故事叙述了嫦娥奔月的情景,被记载在《汉书·艺文志·淮南子》篇中。366年,敦煌石窟开始建造,“飞天”从此成为人类石刻绘画艺术中精彩而不朽的形象。

②14世纪末,明朝人万户,为了实现飞向天空的梦想,双手举一大风筝,坐上背后绑了47支火箭的椅子,勇敢地进行火箭送他上天、风筝帮他落地的实验。结果,他成为人类历史上第一个火箭登天的牺牲者

③2007年10月24日,我国首颗探月卫星“嫦娥一号”在西昌卫星发射中心发射成功,“嫦娥”从此奔月去。

材料四:政府科技经费的投入,从1995年的3800万元猛增到1997年的961亿元,所取得的省部级以上重大科技成果在1997年即达到3.1万项。

——《中国现代史纲》

请回答:

(1)建国初期,我国政府作出研制“两弹一星”的决策,结合材料一说出“两弹一星”的含义是指什么?其研制有何重要影响?

答案:含义:原子弹.导弹.人造地球卫星。影响:打破了美苏两国对核技术和空间技术的垄断,提高了中国的国际地位,加强了中国的国防,为社会主义建设创造了安定的环境。

(2)袁隆平培育的杂交水稻对人类有什么贡献?

答案:不仅解决了中国人的吃饭问题,还在世界范围推广,被许多国家引种,有助于解决未来世界性饥饿问题。

(3)结合材料三简析“嫦娥一号”卫星发射成功的原因。

答案:原因:国家实力的强大;党和政府实施“科教兴国”战略;广大科技工作者献身科技事业;航天科技发达。

(4)结合以上材料和你的认识,谈谈科技发展需要哪些条件?科技发展与经济建设和国家地位的关系怎样?

答案:条件:领导重视,决策科学,科研队伍努力,经费大量投入,教育水平提高等。关系:科技发展决定了经济建设和发展的速度,同时它的发展又依靠经济这一物质基础的发展;科技发展增强了国家的综合国力,提高了中国的国际地位(3分)

解析:分析:本题综合考查新中国科技成就的发展及其对中国社会主义建设的作用。航天和农业领域的突出成就与国家政策及时代背景是紧密相连的。学生在审题时应结合教材基础知识和时代背景进行分析。

点评:科技的进步与国家的发展史相辅相成的,相互促进又彼此制约。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 15 页 (共 15 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣