岳麓历史高二必修三第五单元第20课西学东渐同步练习

文档属性

| 名称 | 岳麓历史高二必修三第五单元第20课西学东渐同步练习 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 137.0KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-12 13:35:36 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

岳麓历史高二必修三第五单元

第20课西学东渐同步练习

一.选择题

1.严复在《论世变之亟》写道:“吾今兹之所见所闻,如汽机兵械之伦,皆其形下之粗迹,即所谓天算格致之最精,亦其能事之见端,而非命脉之所在。其命脉云何?苟扼要而谈,不外于学术则黜伪而崇真,于刑政则屈私以为公而已”在这里,他着重( )

A.诠释了救亡与图存的关系

B.强调了科学与民主的重要

C.说明了物竞天择适者生存的法则

D.表达了世道必进后胜于今的道理

答案:B

解析:分析:本题主要考查维新思想。根据材料“吾今兹之所见所闻,如汽机兵械之伦,皆其形下之粗迹”,严复认为技术而非命脉之所在,关键在于学术,因此综合材料可知严复认为科学与民主是西方的根本。故应选B。

点评:本题考查维新派对待救亡图存的观点立场,通过中西对比认识中国落后的原因。

2.魏源在《海国图志》中提到“公举一大酋总摄之,非惟不世及,且不四载即受代……墨利加洲之以部落共和国代君长,其章程可垂奕世而无弊。”这表明( )

A.魏源认可美国的选举制度

B.魏源认识到美国先进的根源

C.魏源借以表达反专制思想

D.历史上对魏源的评价偏低

答案:A

解析:分析:从材料“公举一大酋总摄之,非惟不世及,且不四载即受代”可知国家元首是通过选举产生的,并不世袭.因此是认同美国的选举制度,A符合题意。B说法错误,美国先进的根源在于资本主义制度的先进,不仅仅是指选举制度,还包括三权分立体制等;C说法错误,魏源在当时主要目的还是维护清朝封建统治;D在题干中无从体现。

点评:从魏源立场来认识美国政体特点,从而体现中西方政治制度的先进与落后。

3.《瀛寰志略》的作者徐继畲认为:“地理非图不明,图非履览不悉。大块有形,非可以意为伸缩也。泰西人善于行远,帆樯周四海。所至辄抽笔绘图,故其图独为可据……此书以图为纲领,图从泰西人原本钩摹。”在这部著作中收图42幅,其中只有一幅关于日本和琉球的地图未用西方所绘地图,其余都按西方原图描摹。这反映出( )

A.作者具有强烈的反封建思想

B.全盘西化思想在士大夫群体中大为流行

C.现代地理学在中国得以确立

D.中国为“世界之中”的传统观念受到挑战

答案:D

解析:分析:根据题干材料关键信息“图从泰西人原本钩摹”、“只有一幅关于日本和琉球的地图未用西方所绘地图,其余都按西方原图描摹”等,结合所学可知,分析、判断选项,可知:AB两项具有片面性,题干材料无从体现,排除; C项表述不符合史实,而且题干材料内容体现不出。进一步可知,D项表述客观,符合题干材料内容核心意思,正确。综上,故,本题正确答案选D。

点评:本题主要考查学生解读题干材料,最大限度获取有效信息,归纳、概括,认识历史事物本质和规律,并作出准确判断的能力。

4.一批爱国者从战争中惊醒,他们提倡“师夷”,是对当时人们普遍存在的天朝大国心理的大胆挑战,但却是空谷足音,长久不为清廷所重视。“他们”应是指( )

A.抵抗派 B.洋务派 C.维新派 D.革命派

答案:A

解析:分析:依据所学,近代史上主张“师夷”主要是鸦片战争时期的抵抗派和后来的洋务派。而前者不为政府所重视,后者得到重视,进行了洋务运动。故A符合题意,BCD与题意不符。

点评:本题考查近代不同阶级派别对待西方侵略的立场与态度,应结合教材知识进行区别判断。

5.《海国图志》中出现了一些外来词汇,如“西业”(参议院)、“里勃里先好司”(众议院)、“勃列西领”(总统)等。结合所学判断,该书( )

A.主要内容是介绍西方政治体制

B.对西方政治体制已有所涉及

C.提出中国要学习西方代议制

D.为戊戌变法提供了理论基础

答案:B

解析:分析:依据所学可知,《海国图志》的主要内容是介绍西方历史地理情况,排除A;魏源在书中提出“师夷长技以制夷”的主张,主要是为了学习西方的军事、科学技术以维护清朝封建统治,排除C;为戊戌变法提供了理论基础的是康有为、梁启超等人提出的维新变法思想,排除D;根据题干信息“西业”(参议院)、“里勃里先好司”(众议院)、“勃列西领”(总统)等,说明《海国图志》对西方的介绍涉及西方政治体制,所以应选B。

点评:本题通过《海国图志》的内容进行考查学生理解能力,应根据关键术语进行归纳总结。

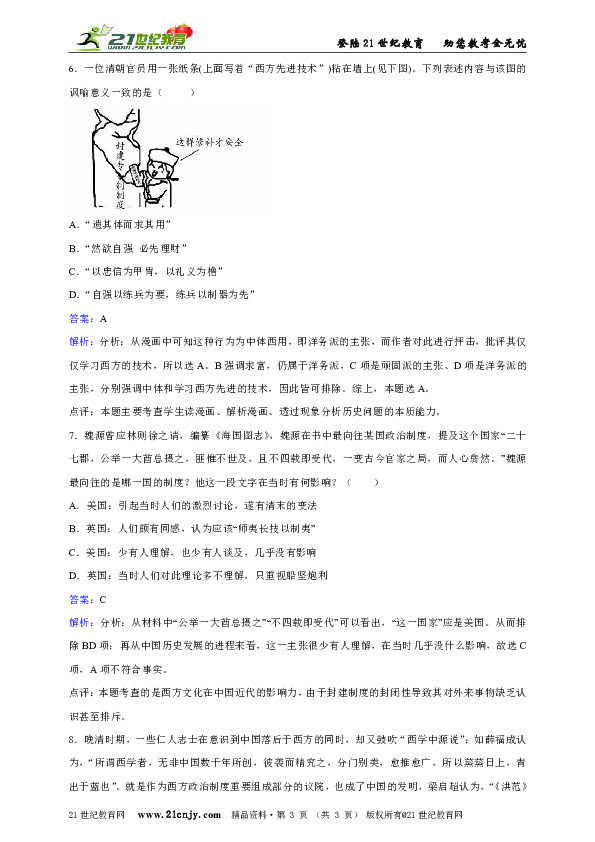

6.一位清朝官员用一张纸条(上面写着“西方先进技术”)粘在墙上(见下图)。下列表述内容与该图的讽喻意义一致的是( )

A.“遗其体而求其用”

B.“然欲自强 必先理财”

C.“以忠信为甲胄,以礼义为橹”

D.“自强以练兵为要,练兵以制器为先”

答案:A

解析:分析:从漫画中可知这种行为为中体西用,即洋务派的主张,而作者对此进行抨击,批评其仅仅学习西方的技术,所以选A。B强调求富,仍属于洋务派,C项是顽固派的主张、D项是洋务派的主张,分别强调中体和学习西方先进的技术,因此皆可排除。综上,本题选A。

点评:本题主要考查学生读漫画、解析漫画、透过现象分析历史问题的本质能力。

7.魏源曾应林则徐之请,编纂《海国图志》,魏源在书中最向往某国政治制度,提及这个国家“二十七郡,公举一大酋总摄之,匪惟不世及,且不四载即受代,一变古今官家之局,而人心翕然。”魏源最向往的是哪一国的制度?他这一段文字在当时有何影响?( )

A.美国:引起当时人们的激烈讨论,遂有清末的变法

B.英国:人们颇有同感,认为应该“师夷长技以制夷”

C.美国:少有人理解,也少有人谈及,几乎没有影响

D.英国:当时人们对此理论多不理解,只重视船坚炮利

答案:C

解析:分析:从材料中“公举一大酋总摄之”“不四载即受代”可以看出,“这一国家”应是美国。从而排除BD项;再从中国历史发展的进程来看,这一主张很少有人理解,在当时几乎没什么影响,故选C项,A项不符合事实。

点评:本题考查的是西方文化在中国近代的影响力,由于封建制度的封闭性导致其对外来事物缺乏认识甚至排斥。

8.晚清时期,一些仁人志士在意识到中国落后于西方的同时,却又鼓吹“西学中源说”:如薛福成认为,“所谓西学者,无非中国数千年所创,彼袭而精究之,分门别类,愈推愈广,所以蒸蒸日上,青出于蓝也”。就是作为西方政治制度重要组成部分的议院,也成了中国的发明,梁启超认为,“《洪范》之卿士,《孟子》之诸大夫,上议院也;《洪范》之庶人,《孟子》之国人,下议院也”。这种历史现象的出现( )

A.是对“中体西用”思想的传承

B.有助于推动当时向西方的学习

C.为学习西方找到了科学的依据

D.受国人盲目排外旧观念的影响

答案:B

解析:分析:据题干和所学知识可知近代中国人向西方学习的历程几经波折,但是总体上是向前的,是不断前进的,不断深入的;之所以出现题干中的现象,主要是国人在向外国人学习时,需要找到在内心中的调试状态;故CD都不对;A说法绝对,故选B。

点评:本题主要考查学生提炼有效信息和运用所学知识解决问题的能力。

9.仔细阅读下列言论,用发展的观点从低到高排列,正确的一项是( )

①“尽收外国之羽翼为中国之羽翼,尽转外国之长技为中国之长技。”

②“立国之道当以礼仪人心为本……天文算学只为末议,即不讲习,于国家大计也无损。”

③“中国数千年来,都是君主专制政体。这种政体,不是平等自由的国民所堪受的。”

④“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也。”

A. ②①④③ B. ①②④③

C. ②①③④ D. ①②③④

答案:A

解析:分析:本题考查中国近代思想的演变。中国近代思想由封闭保守,到开眼看世界,主动学习西方器物、制度和文化,使得中国近代化程度加深。题中的观点从低到高排列为②早期的中国闭关锁国心态,①师夷长技以为中国之长技,④资产阶级维新派思想,③资产阶级革命派思想。因此本题选择A选项。

点评:本题主要考查学生提炼有效信息和运用所学知识解决问题的能力。不同阶级派别对待西方文化的态度立场,通过语言文字加以判断。

10.以林则徐、魏源为代表形成的新思想对中国近代史影响最大的是( )

A.开中国近代化道路的思想先河,反映了近代中国的历史走向

B.寻求到了抵御外国侵略的最好办法

C.是地主阶级中学习西方的先驱,是近代中国最先进的反侵略思想

D.是在民族危机下仓促形成的,并未真正付诸实践,实际作用不大

答案:A

解析:分析:鸦片战争中,英国侵略者的坚船利炮,使林则徐、魏源等清朝爱国官员,从”天朝上国”的梦幻里惊醒。他们开始开眼看世界,关注时局,探索新知,萌发了“向西方学习”,寻求强国御侮之道的新思想。从此,向西方学习成为近代中国思想解放的潮流,一浪高过一浪。因此选择A。

点评:本题考查地主阶级抵抗派对待西方的态度立场及其影响作用。

11.19世纪中后期某新式学校开设有英语、法语、基础数学、解析几何、微积分、物理、地理、机械学、船体制造、蒸汽机制造、驾驶、轮机、测绘等课程。下列思想与该校课程理念相吻合的是( )

A.“自强以练兵为要,练兵以制器为先”

B.“欲自强,必须裕饷,欲裕饷莫如振兴商务”

C.“吾国固有之文明,正足以救西洋文明之弊,济西洋文明之穷者”

D.“近代欧洲之所以优越他族者,科学之兴,其功不在人权说下,若舟车之有两轮也”

答案:A

解析:分析:通过材料并结合所学知识不难发现,该新式学校指的是洋务运动时期洋务派所创办的学校,而本题的四个选项中只有“自强以练兵为要,练兵以制器为先”属于洋务派的思想,综上所述本题答案只能是A。

点评:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

12.“从洋务运动、维新变法到资产阶级革命,救亡始终是历史的主题。……但是紧张对的救亡需求带来了准备的不足,并往往忽视了对封建主义的严峻斗争。中国民族资产阶级是在很不成熟的状态下被推上历史舞台的。”这种“不成熟”的核心体现是( )

A.军事准备不足 B.政治经验短缺

C.思想理论肤浅 D.经济基础薄弱

答案:D

解析:分析:抓住限制词“核心体现”,中国民族资产阶级的不成熟表现是多方面的,其核心应归于经济基础的薄弱,也就是民族资本主义经济发展不充分,所以D项正确。

点评:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

13.1905年,粱启超在《历史上中国民族之观察》一文中指出:“中华民族是我国境内所有民族从千百年历史演变中形成的、大融合的结果。汉满蒙回藏等融为一家,是多元混合的统一大民族。……中华民族自始本非一族,实由多民族混合而成”。梁启超提出的“中华民族”这一概念( )

A. 进一步推动了变法的发展

B.是传统“华夷”观念的延续

C.适应了当时“排满”的反清革命

D.丰富了“民族主义”的内涵

答案:D

解析:分析:根据题干材料关键信息“1905年”、“汉满蒙回藏等融为一家,是多元混合的统一大民族”等,结合所学知识,分析、判断选项,可知:A项明显不符合史实,变法在1898年已经失败;BC两项明显不符合题干材料内容核心意思,排除。其核心意思,即“民族主义”包括整个中华民族在内,D项正确。综上,故,本题正确答案选D。

点评:本题主要考查学生解读题干材料,获取有效信息,归纳、概括,认识历史事物本质和规律,并作出正确认知和准确判断的能力。

14.“上师尧舜禹三代,外采东西强国,立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。”该思想的主要特点是( )

A.照搬西方资产阶级的政治学说

B.以儒学作为变法的指导思想

C.从西方基督教义中受到启发

D.把西方资产阶级政治学说同儒家相结合

答案:D

解析:分析:根据题干材料关键信息“上师尧舜禹三代”、“外采东西强国,立行宪法,大开国会”等,分析、判断选项,可知: A项“照搬”,错误;B项“变法的指导思想”,材料无从体现;C项,属于无关项。D项准确,符合题意。综上,故,本题正确答案选D。

点评:本题主要考查学生解读题干材料,最大限度获取有效信息,比较、分析,并作出正确认知和准确判断的能力。

15.章太炎说:“长素(康有为)以为‘革命之惨,流血成河,死人如麻,而其事卒不可就’。……然则立宪可不以兵刃得耶?即知英、奥、德、意诸国,数经民变,始得自由议政之权。……公理未明,即以革命明之;旧俗俱在,即以革命去之。”材料说明( )

① 康有为主张君主立宪

②康有为认为立宪可避免流血

③章太炎主张革命

④章太炎认为立宪也须流血斗争

A.①②③④ B.①② C.③④ D.①③④

答案:A

解析:分析:本题主要考查学生阅读史料,提取有效信息的能力。由材料结合所学关于维新变法的思想,可知①②③④均符合所学,故选A。

点评:本题通过章太炎的言论考查维新变法的局限性及其发展性。

16.商政矿务宜筹也,不变则彼富而我贫;考工制器宜精也,不变则彼巧而我拙;火轮、舟车、电报宜兴也,不变则彼捷而我迟;约章之利病,使才之优绌,兵制阵法之变也,不变则彼协而我孤,彼坚而我脆。据此可推断出维新变法: ( )

A、主张振兴工商业,发展资本主义

B、主张学习西方先进的资本主义制度

C、主张优先学习西方的先进技术

D、主张中学为体,西学为用

答案:B

解析:分析:本题主要考查学生阅读史料,提取有效信息的能力。结合材料中学习西方所列举种种:“商政矿务”“考工制器”“火轮、舟车、电报”“约章兵制阵法“可见侧重于主张学习西方先进的资本主义制度,故选B。

点评:本题主要考查学生解读题干材料,最大限度获取有效信息,比较、分析,并作出正确认知和准确判断的能力。

17.有学者认为,康有为颠覆了儒家的正统经学史学,这己经预示着后面将有更加猛烈的风潮,不仅包括政治革命,而且包括社会革命和文化革命.据此可得出的结论是( )

A.激进变法有助于革命思潮的萌发

B.清王朝的合法性遭到维新派怀疑

C.维新变法是一场深刻的社会革命

D.维新变法更有利于推进社会进步

答案:A

解析:分析:题干中有“康有为颠覆了儒家的正统经学史学”说明他在思想界产生了重大影响,为后来的革命奠定基础。B项在材料中无法体现,C项本身说法错误,改革与革命有本质上的区别,D项是无关项,故答案选择A项。

点评:考查学生提取处理有效信息的能力。读懂材料,依次排除即可。

18.19世纪四十年代的清朝出现“新思想的萌发”,“新”的主要含义是( )

A.揭露腐败现象,呼吁革除弊端

B.批判程朱理学,提倡“经世致用”

C.抛弃“天朝上国”梦幻,放眼看世界

D.“向西方学习”,寻求强国御侮之道

答案:D

解析:分析:根据题干材料关键信息“19世纪四十年代”、“新思想的萌发”等,结合所学知识,解读题干材料,可知,19世纪40年代,鸦片战争爆发,鉴于西方国家的“坚船利炮”,以林则徐、魏源为代表的先进中国人,萌发了新思想(学习西方),即“师夷长技以制夷”。结合选项,可知,D项表述符合史实和题意。ABC三项的表述明显不符合“19世纪四十年代”清朝的时代特征。综上,故,本题正确答案选D。

点评:本题主要考查学生解读题干材料,获取有效信息,比较、分析,并作出正确认知和判断的能力。

19.1896年,李鸿章出访欧美时旁听了英国议员们的辩论,觉得那简直是一窝蜂似的吵架,“无甚可观”;而对记者关于“美国资本在中国投资出路”的问题,李鸿章的回答是:清国政府欢迎任何资本到我国投资……但这些企业的自主权应掌握在清国政府手中。这表明李鸿章( )

A.反对政治变革、出卖国家主权

B.坚持中学为体、西学为用的思想认识

C.思想观念、政治立场已等同维新派

D.政治观点与外交理念在当时中国是最先进的

答案:B

解析:分析:从材料中可看出李鸿章并不赞赏英国的议会民主,但欢迎欧美资本到我国投资帮助中国建立现代化的工业企业,且注意维护国家主权;故A、C 项错误;此时已是1896 年了,李鸿章仍然忽视政治改革,其政治观点已落后于维新派与革命派了,D 项也错误。所以本题选B。

点评:本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。

20.康有为在奏章中往往采取在“中体”中借用西学“移花接木”法,给皇帝讲“心当变法”的道理。顽固派指责他“其貌则孔也,其心则夷也”。康有为这样做的目的是 ( )

A.在儒学的基础上吸收西方政治学说

B.为变法披上传统文化价值的理论

C.将西方的政治理论和实践中国化

D.用儒家的经典解释西方的政治学说

答案:B

解析:分析:据所学可知,中国思想近代化道路艰难,顽固派势力始终强大,康有为为减轻变法阻力,只得在传统文化中取得历史依据,以驳斥顽固派的阻挠,从而加速变法的进程,使变法得以顺利进行。

点评:本题考查维新思想的特征:将西方文化与中国传统儒家文化相结合,便于其宣传发展,更好地让群众接受。

二.非选择题

21.中西两大文化交流的历史渊源流泛,广绰庞繁,其中有亲和、有碰撞、更有交汇与融合。两大文化体系也在这亦抑亦蓄、共拒共融中伴随着东西方两大文化共同走向鼎盛。阅读下列材料,回答问题。

材料一 16世纪以前中西文化交流以“东学西传”为主。起始于西汉,中国文化传到西方去的主要是物态文化(包括科技和艺术成果);从16世纪开始,在近现代的中西文化交流中,西方文化占据了主导地位,并由此产生了数百年的“西学东渐”现象。在“西学东渐”时期,中西文化交流无论在规模上,还是在深度、广度上都大大的超过了前一个时期。

——材料综合自李翠玉《中西文明交流的历史考察》

材料二 纵观四百年来中国近代史,其最大特征即为中西文化之冲击、适应、及和平共存。在此过程中,一个古老儒家帝国经无比艰难,蜕变为一个近代中国。

——徐中约《中国近代史(香港版)》《原著中文版序》

材料三 但我看,经济的全球化必将增进不同文化特性中的共同性,因此二十一世纪不会是东方文明的复合,而将是东方文明与西方文明重新整合的世纪。

——罗荣渠《现代化新论》

(1)据材料一并结合所学知识,概述 “东学西渐”的途径、主要特点。从文化发展的角度分析“西学东渐”出现的原因。

答案: 途径:陆上和海上丝绸之路。特点:没有大规模的展开;没有深入了解和认识;交流的层面大多停留在物态文化,如丝绸、瓷器、茶叶、四大发明等。原因:西方经过文艺复兴、宗教改革、欧洲近代自然科学的兴起,成功地实现了文化转型;而中国由于推行文化专制政策、禁海锁国及资本主义萌芽微弱等原因,致使封建社会后期的启蒙文化未能充分发展。

(2)据材料二并结合所学知识,列举近代前期中西文明冲突与适应的重大事件?

答案: 冲突:政治:鸦片战争、第二次鸦片战争、义和团运动、八国联军侵华战争;

经济:自然经济顽强抵抗资本主义经济;

思想:洋务派与顽固派之争 适应:政治:总理衙门设立、海关总税务司设立;戊戌变法、清末新政和预备立宪、辛亥革命。

经济:洋务运动、民族资本主义产生、发展。

思想:新思想的萌发、中体西用、维新思潮、三民主义、民主共和思想、马克思主义。

(3)材料三中体现了怎样的史观 你如何理解材料中的观点

答案: 史观:全球史观或整体史观。

理解:经济全球化推动了不同文明的交流融合。

(4)和平与暴力是文化交流的基本形式。有人认为“文化交流中和平比暴力好”,也有人认为“暴力比和平来得快”。请依据所学做出评价。

答案: 评价:上述两个观点都是片面的,具体论述分三个层次给分。

层次一(单点论述):文明交流的和平形式是经常的、大量的和主要的交流形式。无论是古代的各文明中心之间,还是各国之间,或者是民间的商旅、教旅、学旅之行,和平形式的交流, 一般占主导地位。

层次二(双点论述):在层次一基础上的分析,非和平交流的背景是文明间存在矛盾、分歧、对立,乃至最终因不可调和而致的战争;战争是非和平交流的最高形式,是一种暴力交流。

层次三(多点论述):在层次二基础上分析,纵观人类历史进程,和平交流与非和平交流相生相伴,如影随形。纵向看,文明间既没有绝对的和平式交流,也没有永久的非和平式交流。二者通常是相互交织,共同促进各自文明的发展,推动人类历史进行文明交流。

解析:分析:第(1)问,主要考查学生分析归纳的能力,第一小问解答需要依据材料一“起始于西汉,中国文化传到西方去的主要是物态文化(包括科技和艺术成果)”等信息及已学知识分析归纳即可;第二小问的解答需要结合“中国文化传到西方去的主要是物态文化(包括科技和艺术成果)”等信息分析归纳;第三小问的解答需要先理解“西学东渐”,即指的是近代西方学术思想向中国传播的历史过程,结合时间“16世纪”进行理解,可以从政治、思想、经济等方面分析归纳即可。

第(2)问,主要考查学生准确理解及知识运用的能力,解题时紧扣“近代前期中西文明冲突与适应”等信息,即注意时间与内容,为此结合所学知识,可以从近代东西方文明的冲突与适应体现在政治、经济和思想文化方面分析归纳即可。

第(3)问,主要考查学生阅读史料,提炼有效信息及分析理解的能力,第一小问解答依据“因此二十一世纪不会是东方文明的复合,而将是东方文明与西方文明重新整合的世纪”等信息分析归纳即可;第二小问理解,可以从二十一世纪经济发展的趋势是逐渐走向全球化,在经济全球化的推动下不同文明进一步交流、融合。

第(4)问,属于观点评价题,对学生的能力要求较高,解答本题首先需要明确自己的观点,其次结合所学知识分析归纳,但需要紧扣文明交往的方式方面分析归纳,因此从文明史观的角度来看的话,不同文明之间有交流、冲突也有融合,和平与暴力是文化交流的基本形式,但是在文明的交流过程中不是只有和平或者暴力其中一种方式,一般是两种方式都有,和平交流是古今中外在进行文化交流时的主要方式,但是在文明的交往中又存在冲突,而战争是非和平交流的最高形式,是一种暴力交流,不管和平方式还是暴力方式最终都会促进文明的融合。

点评:本题考查中西方文明各自的发展特征及其融合产生的影响,要求学生能够准确把握中西方文明的发展脉络,并根据教材知识总结特征,提炼重点内容。答案具有开放性和综合性,难度较高。

22.不同的史书呈现不同的世界,也体现了对世界认识角度的变化。阅读下列材料,回答问题。

材料一 四世纪基督教史学的世界,等于基督教传播所及的世界。这个世界以欧洲为主体,外于此者,按基督教教理,除了圣地巴勒斯坦,都是应受天谴的异教土壤,理应排斥在沐受神恩的这个世界之外。

——齐世荣主编《世界史·现代史编》上卷

材料二 司马迁所著《史记》,主体是中国,但涉及范围几乎是亚欧大陆的一半,这是中国人已知的世界史。

——根据吴于廑《世界史·总序》

材料三 《海国图志》六十卷,何所据?一据前两广总督林尚书所译西夷之《四洲志》,再据历代史志及明以来岛志及近日夷图、夷语。钩稽贯串,创榛辟莽,前驱先路。大都东南洋、西南洋增于原书者十之八,大小西洋、北洋、外大西洋增于原书者十之六。又图以经之,表以纬之,博参群议以发挥之。何以异于昔人海图之书?曰:彼皆以中土人谭(注:通“谈”)西洋,此则以西洋人谭西洋也。是书何以作?曰:为以夷攻夷而作,为师夷长技以制夷而作。

——魏源《海国图志》序

(1)根据材料一、二,指出古代史书在认知世界方面存在的局限。

答案: 仅限于局部世界的认知;受宗教神学思想的影响;以本民族(地区)为中心。

(2)与材料二相比,材料三在对世界的认知视野上有何重大变化?结合中外历史发展进程,分析其变化原因。

答案: 变化:从局部地区扩大到整个世界。

原因:新航路开辟,使世界各地形成有机整体;汉朝以来,中国对外交往范围的不断扩大;

明末清初,传教士东来,西方地理知识在中国传播;鸦片战争后中国被迫对外开放,结束闭关锁国的状态;军事实力的差距和抵御外侮的需要(或鸦片战争后民族危机),促使先进的中国人将眼光投向世界。

解析:分析:(1)依据材料一、二从对世界认识的范围、神学观念、民族观念等角度说明其局限。如认知范围上仅限于局部世界的认知;神学观念方面受宗教神学思想的影响;民族观念方面主要以本民族(地区)为中心。

(2)第一问抓住“认知视野”,据材料“彼皆以中土人谭西洋,此则以西洋人谭西洋也”反映出在对世界的认知视野比以前开阔,且不再仅仅以本民族为中心。第二问结合世界和中国有关史实分析变化的原因。如世界方面主要从新航路开辟的史实来说明;中国方面主要从汉代以来中国的外交范围扩大、明末清初西方传教士到中国、鸦片战争被迫打开国门,先进知识分子主张学习西方等历史史实回答。

点评:不同史书对外来文明的认知体现了经济、政治和思想等层面的差异性。应结合各国实际进行思考总结。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 明末清初,天主教耶稣会士来华传教。在传教的同时,除了向中国朝廷和士大夫进献一些新奇工艺品外,还介绍了某些科学知识。面对西学的冲击,中国开明的知识分子才真正意识到,原来自己的国家,自己的文明,并不是这世间唯一先进优越的,这些耶稣会士“货真价实的代表了欧洲的智慧,迫使他们的东道主承认在自己的文明之外,还存在有一种假如不相等,但也是可以钦佩的文明。”

然而,传教士们在传教之时,只是把学术作为一种笼络人心的工具,在传播时也加以保留。因此,这种中西文化的交流在当时的实际效果是很有限的。从利玛窦为代表的西方传教士的角度来看,他们的最初目的,是在中国传播天主教。但是他们很快发现,僧侣在中国的地位并不怎么高,至少不如他们在欧洲的时候一般德高望重受人敬重。而中国人,已经在“天朝上国”的繁荣强大之下受用了几千年,对一切的外来文明都似乎不屑一顾。而当时中国的专制主义中央集权也走向空前的强化。正统儒家文化需要对中国社会保持一种极为严格的思想控制。经历数千年的发展,儒家文化在中国已经形成了一套严密的理论体系,绝不容许任何其他宗教在此完整体系上打开哪怕是一个缺口。

材料二 鸦片战争后,西学东渐出现了又一次高潮,并对中国社会产生了实质性的影响。下图反映了近代中国的新变化。

请回答:

(1)据材料一和所学知识,概括早期西学东渐对中国产生的影响。并分析其在当时的中国没有产生实际效用的原因。

答案: 影响:引入西方的某些自然科学技术,丰富了中国的传统科技,促进了中西文化的交流与融合,在中西文化交流史上具有积极意义;开阔了中国人的眼界,一些明智之士认识到中国与西方的差距,开始对中国传统和现状进行反思。但实际效果有限,没有触动中国专制统治的思想体系。

原因:传教士在传播西方文化时存在缺陷:中西两种文化理念的差异;明清时期专制主义空前强化;传统儒家思想的严格控制和排他性;清政府推行闭关锁国政策,阻绝中西往来;传教士的活动破坏中国主权和利益。

(2)据材料二和所学知识,概括鸦片战争后西学东渐给中国带来的实质性变化,并说明变化的特点。

答案: 变化:经济结构:近代企业出现,自然经济逐渐解体;阶级结构:出现了买办阶层、无产阶级、民族资产阶级;社会生活:西方衣食住行和娱乐方式等传入中国;思想文化领域:出现了向西方学习的新思潮;社会性质:中国由封建社会进入半殖民地半封建社会;外交领域:“闭关锁国”状态被打破。中国对外政策出现变更和调整,出现了专门的近代外交机构。特点:被动性:在外国冲击下出现;渐进性:由表及里,逐渐展开;不平衡性:变化主要集中在东南沿海地区;全面性:变化涉及到社会的各个领域。

解析:分析:第(1)问,本题主要考查学生分析材料获取有效历史信息的能力。回答“影响”时注意联系所学及材料“明末清初,天主教耶稣会士来华传教。在传教的同时,……还介绍了某些科学知识。面对西学的冲击,中国开明的知识分子才真正意识到,……还存在有一种假如不相等,但也是可以钦佩的文明。……这种中西文化的交流在当时的实际效果是很有限的”。分析原因要联系所学及材料“然而,传教士们在传教之时,只是把学术作为一种笼络人心的工具,在传播时也加以保留。因此,这种中西文化的交流在当时的实际效果是很有限的。……而中国人,……对一切的外来文明都似乎不屑一顾。而当时中国的专制主义中央集权也走向空前的强化。正统儒家文化需要对中国社会保持一种极为严格的思想控制。……”

第(2)问,本题主要考查学生结合所学分析材料进行归纳总结的能力。首先要分析历史地图的内容,包含政治、经济、思想等方面,同时注意结合所学知识,从政治、经济、思想文化、阶级结构、外交等方面归纳总结“变化”。联系所学归纳“特点”: 被动性、渐进性、不平衡性、全面性等。

点评:西学东渐的发展对中国近代社会产生了重大影响,应从政治、经济和思想等方面总结归纳其发展特征。

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 张之洞认为:要通过教育培养忠诚的国民,以实现清王朝的自强和求富。张之洞笃守纲常之礼节,认为“少年女子断不宜令其结队入学,游行街市,且不宜多读西书,误学外国习俗,致开自行择偶之渐,长蔑视父母夫婿之风”。关于学校教育系统以外的其它教育方式,张之洞认为除游学的对象仍限于在学校教育系统内的人外,只有阅报等教育方式可惠及社会上其它的人。

——摘编自谢放《张之洞传》

材料二 梁启超提出:“苟有新民,何患无新制度、无新政府、无新国家。”由于受到西方自由、平等、博爱等思想的影响,梁启超提倡女子教育,他认为:“天下积弱之本,则必自妇人不学始。男女平权,美国斯盛;女学布濩,日本以强;兴国智民,靡不始此。”梁启超认为教育对象是国民,教育途径应多样化:利用办报,向导国民;以演说为事,鼓铸民德民智;以著书立言,宣传新思想;组织学会,举荐贤才,将社会教育融于国民教育之中。

——摘编自解玺璋《梁启超传》

(1)根据材料一、二,指出张之洞和梁启超教育思想的差异。

答案:差异:张之洞主张培养忠诚的公民,维护清朝统治;限制女子教育;方式相对单一。梁启超主张培养新民,以建立资本主义性质的国家;提倡女子教育;方式多样化。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析张之洞和梁启超教育思想差异的原因。

答案: 原因:两人阶级立场不同;两人受中国传统文化与西方文化影响的程度不同;对教育功能的认识存在差异。

解析:分析:如“要通过教育培养忠诚的国民……少年女子断不宜令其结队入学……认为除游学的对象仍限于在学校教育系统内的人外……”“苟有新民,何患无新制度、无新政府、无新国家。……梁启超提倡女子教育,……教育对象是国民,教育途径应多样化……将社会教育融于国民教育之中”。回答时要注意联系第(1)问的内容,同时注意结合张之洞与梁启超二人的阶级属性、所受教育、个人经历及其实践活动等内容分析归纳其原因。

点评:本题主要考查学生分析材料归纳总结历史问题的能力。首先要分析两则材料的内容,抓住材料中的关键地方。

25. “中体西用”思想是近代以来,中国学习和借鉴西方文明的一种政治文化理念。阅读下列材料:

材料一 “今欲强中国,存中学,则不得不讲西学。然不先以中学固其根柢,端其识趣,则强者为乱首,弱者为人奴,其祸更烈于不通西学者矣……今之学者,必先通经以明我中国先圣先师立教之旨,考史以识我中国历代之治乱、九州之风土,涉猎子、集以通我中国之学术文章,然后择西学之可以补吾阙者用之。”

“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事,不必尽索之于经文,而必无悖于经义。”

——张之洞《劝学篇》

材料二 ……在梁启超看来,“中体西用”论者所要学习的西方技艺,都是不值一提的末枝小节;相反,被他们视为“本”或“体”而不愿加以改变的……才是应该先变、大变的。

——吴一泉《“中体西用”说及其历史作用》

材料三 “中体西用”没有引导中华文化成功地进行转型,一方面是“中体西用”模式下的“中体”已不具有先进的凝聚核心作用,在现实中成为阻碍中西文化交流与融合的障碍。……另一方面,“中体”在吸收代表资本主义文化的“西用”之后,并没有实现“中体”本身的更新和发展,使中国封建文化形成一个新质的文化肌体。相反,中国文化在封建主义的故道上苟延残喘。

——王艳华《从“多元一体”文化发展模式角度评析“中体西用”》

请回答:

(1)依据材料一指出张之洞提出“中体西用”思想的直接目的。

答案: 目的:实现国家富强。

(2)结合所学知识,从政治、文化两方面理解材料一中的“中学为内学”的主张。

答案: 主张:从政治的角度看,指维护封建制度;

从文化的角度看,指固守传统文化。

(3)概括说明材料二、三分别从什么角度去否定“中体西用”思想的?

答案: 角度:材料二:从改革内容是否有效(或是否触及根本)的角度;

材料三:从改革作用能否促进社会(文化)转型的角度。

(4)面对当今全球化的趋势,你能从“中体西用”思想的借鉴中得到哪些有益于中国现代化建设的启示?

答案: 启示:现代化不等于西方化,中国应坚持走自己的现代化发展道路;

在全球化背景下,坚持中国文化的个性;

中国当代的改革,必须走渐进式发展道路。

解析:分析:中体西用的认识应依据材料中的地主阶级、资产阶级维新派和当代史学家的不同立场进行思考,结合时代背景。

点评:本题考查“中体西用”这个历史名词的含义与认识,不同阶级和时期的知识分子对其理解的差异,要求学生能够准确有效的概括出来。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 15 页 (共 15 页) 版权所有@21世纪教育网

岳麓历史高二必修三第五单元

第20课西学东渐同步练习

一.选择题

1.严复在《论世变之亟》写道:“吾今兹之所见所闻,如汽机兵械之伦,皆其形下之粗迹,即所谓天算格致之最精,亦其能事之见端,而非命脉之所在。其命脉云何?苟扼要而谈,不外于学术则黜伪而崇真,于刑政则屈私以为公而已”在这里,他着重( )

A.诠释了救亡与图存的关系

B.强调了科学与民主的重要

C.说明了物竞天择适者生存的法则

D.表达了世道必进后胜于今的道理

答案:B

解析:分析:本题主要考查维新思想。根据材料“吾今兹之所见所闻,如汽机兵械之伦,皆其形下之粗迹”,严复认为技术而非命脉之所在,关键在于学术,因此综合材料可知严复认为科学与民主是西方的根本。故应选B。

点评:本题考查维新派对待救亡图存的观点立场,通过中西对比认识中国落后的原因。

2.魏源在《海国图志》中提到“公举一大酋总摄之,非惟不世及,且不四载即受代……墨利加洲之以部落共和国代君长,其章程可垂奕世而无弊。”这表明( )

A.魏源认可美国的选举制度

B.魏源认识到美国先进的根源

C.魏源借以表达反专制思想

D.历史上对魏源的评价偏低

答案:A

解析:分析:从材料“公举一大酋总摄之,非惟不世及,且不四载即受代”可知国家元首是通过选举产生的,并不世袭.因此是认同美国的选举制度,A符合题意。B说法错误,美国先进的根源在于资本主义制度的先进,不仅仅是指选举制度,还包括三权分立体制等;C说法错误,魏源在当时主要目的还是维护清朝封建统治;D在题干中无从体现。

点评:从魏源立场来认识美国政体特点,从而体现中西方政治制度的先进与落后。

3.《瀛寰志略》的作者徐继畲认为:“地理非图不明,图非履览不悉。大块有形,非可以意为伸缩也。泰西人善于行远,帆樯周四海。所至辄抽笔绘图,故其图独为可据……此书以图为纲领,图从泰西人原本钩摹。”在这部著作中收图42幅,其中只有一幅关于日本和琉球的地图未用西方所绘地图,其余都按西方原图描摹。这反映出( )

A.作者具有强烈的反封建思想

B.全盘西化思想在士大夫群体中大为流行

C.现代地理学在中国得以确立

D.中国为“世界之中”的传统观念受到挑战

答案:D

解析:分析:根据题干材料关键信息“图从泰西人原本钩摹”、“只有一幅关于日本和琉球的地图未用西方所绘地图,其余都按西方原图描摹”等,结合所学可知,分析、判断选项,可知:AB两项具有片面性,题干材料无从体现,排除; C项表述不符合史实,而且题干材料内容体现不出。进一步可知,D项表述客观,符合题干材料内容核心意思,正确。综上,故,本题正确答案选D。

点评:本题主要考查学生解读题干材料,最大限度获取有效信息,归纳、概括,认识历史事物本质和规律,并作出准确判断的能力。

4.一批爱国者从战争中惊醒,他们提倡“师夷”,是对当时人们普遍存在的天朝大国心理的大胆挑战,但却是空谷足音,长久不为清廷所重视。“他们”应是指( )

A.抵抗派 B.洋务派 C.维新派 D.革命派

答案:A

解析:分析:依据所学,近代史上主张“师夷”主要是鸦片战争时期的抵抗派和后来的洋务派。而前者不为政府所重视,后者得到重视,进行了洋务运动。故A符合题意,BCD与题意不符。

点评:本题考查近代不同阶级派别对待西方侵略的立场与态度,应结合教材知识进行区别判断。

5.《海国图志》中出现了一些外来词汇,如“西业”(参议院)、“里勃里先好司”(众议院)、“勃列西领”(总统)等。结合所学判断,该书( )

A.主要内容是介绍西方政治体制

B.对西方政治体制已有所涉及

C.提出中国要学习西方代议制

D.为戊戌变法提供了理论基础

答案:B

解析:分析:依据所学可知,《海国图志》的主要内容是介绍西方历史地理情况,排除A;魏源在书中提出“师夷长技以制夷”的主张,主要是为了学习西方的军事、科学技术以维护清朝封建统治,排除C;为戊戌变法提供了理论基础的是康有为、梁启超等人提出的维新变法思想,排除D;根据题干信息“西业”(参议院)、“里勃里先好司”(众议院)、“勃列西领”(总统)等,说明《海国图志》对西方的介绍涉及西方政治体制,所以应选B。

点评:本题通过《海国图志》的内容进行考查学生理解能力,应根据关键术语进行归纳总结。

6.一位清朝官员用一张纸条(上面写着“西方先进技术”)粘在墙上(见下图)。下列表述内容与该图的讽喻意义一致的是( )

A.“遗其体而求其用”

B.“然欲自强 必先理财”

C.“以忠信为甲胄,以礼义为橹”

D.“自强以练兵为要,练兵以制器为先”

答案:A

解析:分析:从漫画中可知这种行为为中体西用,即洋务派的主张,而作者对此进行抨击,批评其仅仅学习西方的技术,所以选A。B强调求富,仍属于洋务派,C项是顽固派的主张、D项是洋务派的主张,分别强调中体和学习西方先进的技术,因此皆可排除。综上,本题选A。

点评:本题主要考查学生读漫画、解析漫画、透过现象分析历史问题的本质能力。

7.魏源曾应林则徐之请,编纂《海国图志》,魏源在书中最向往某国政治制度,提及这个国家“二十七郡,公举一大酋总摄之,匪惟不世及,且不四载即受代,一变古今官家之局,而人心翕然。”魏源最向往的是哪一国的制度?他这一段文字在当时有何影响?( )

A.美国:引起当时人们的激烈讨论,遂有清末的变法

B.英国:人们颇有同感,认为应该“师夷长技以制夷”

C.美国:少有人理解,也少有人谈及,几乎没有影响

D.英国:当时人们对此理论多不理解,只重视船坚炮利

答案:C

解析:分析:从材料中“公举一大酋总摄之”“不四载即受代”可以看出,“这一国家”应是美国。从而排除BD项;再从中国历史发展的进程来看,这一主张很少有人理解,在当时几乎没什么影响,故选C项,A项不符合事实。

点评:本题考查的是西方文化在中国近代的影响力,由于封建制度的封闭性导致其对外来事物缺乏认识甚至排斥。

8.晚清时期,一些仁人志士在意识到中国落后于西方的同时,却又鼓吹“西学中源说”:如薛福成认为,“所谓西学者,无非中国数千年所创,彼袭而精究之,分门别类,愈推愈广,所以蒸蒸日上,青出于蓝也”。就是作为西方政治制度重要组成部分的议院,也成了中国的发明,梁启超认为,“《洪范》之卿士,《孟子》之诸大夫,上议院也;《洪范》之庶人,《孟子》之国人,下议院也”。这种历史现象的出现( )

A.是对“中体西用”思想的传承

B.有助于推动当时向西方的学习

C.为学习西方找到了科学的依据

D.受国人盲目排外旧观念的影响

答案:B

解析:分析:据题干和所学知识可知近代中国人向西方学习的历程几经波折,但是总体上是向前的,是不断前进的,不断深入的;之所以出现题干中的现象,主要是国人在向外国人学习时,需要找到在内心中的调试状态;故CD都不对;A说法绝对,故选B。

点评:本题主要考查学生提炼有效信息和运用所学知识解决问题的能力。

9.仔细阅读下列言论,用发展的观点从低到高排列,正确的一项是( )

①“尽收外国之羽翼为中国之羽翼,尽转外国之长技为中国之长技。”

②“立国之道当以礼仪人心为本……天文算学只为末议,即不讲习,于国家大计也无损。”

③“中国数千年来,都是君主专制政体。这种政体,不是平等自由的国民所堪受的。”

④“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也。”

A. ②①④③ B. ①②④③

C. ②①③④ D. ①②③④

答案:A

解析:分析:本题考查中国近代思想的演变。中国近代思想由封闭保守,到开眼看世界,主动学习西方器物、制度和文化,使得中国近代化程度加深。题中的观点从低到高排列为②早期的中国闭关锁国心态,①师夷长技以为中国之长技,④资产阶级维新派思想,③资产阶级革命派思想。因此本题选择A选项。

点评:本题主要考查学生提炼有效信息和运用所学知识解决问题的能力。不同阶级派别对待西方文化的态度立场,通过语言文字加以判断。

10.以林则徐、魏源为代表形成的新思想对中国近代史影响最大的是( )

A.开中国近代化道路的思想先河,反映了近代中国的历史走向

B.寻求到了抵御外国侵略的最好办法

C.是地主阶级中学习西方的先驱,是近代中国最先进的反侵略思想

D.是在民族危机下仓促形成的,并未真正付诸实践,实际作用不大

答案:A

解析:分析:鸦片战争中,英国侵略者的坚船利炮,使林则徐、魏源等清朝爱国官员,从”天朝上国”的梦幻里惊醒。他们开始开眼看世界,关注时局,探索新知,萌发了“向西方学习”,寻求强国御侮之道的新思想。从此,向西方学习成为近代中国思想解放的潮流,一浪高过一浪。因此选择A。

点评:本题考查地主阶级抵抗派对待西方的态度立场及其影响作用。

11.19世纪中后期某新式学校开设有英语、法语、基础数学、解析几何、微积分、物理、地理、机械学、船体制造、蒸汽机制造、驾驶、轮机、测绘等课程。下列思想与该校课程理念相吻合的是( )

A.“自强以练兵为要,练兵以制器为先”

B.“欲自强,必须裕饷,欲裕饷莫如振兴商务”

C.“吾国固有之文明,正足以救西洋文明之弊,济西洋文明之穷者”

D.“近代欧洲之所以优越他族者,科学之兴,其功不在人权说下,若舟车之有两轮也”

答案:A

解析:分析:通过材料并结合所学知识不难发现,该新式学校指的是洋务运动时期洋务派所创办的学校,而本题的四个选项中只有“自强以练兵为要,练兵以制器为先”属于洋务派的思想,综上所述本题答案只能是A。

点评:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

12.“从洋务运动、维新变法到资产阶级革命,救亡始终是历史的主题。……但是紧张对的救亡需求带来了准备的不足,并往往忽视了对封建主义的严峻斗争。中国民族资产阶级是在很不成熟的状态下被推上历史舞台的。”这种“不成熟”的核心体现是( )

A.军事准备不足 B.政治经验短缺

C.思想理论肤浅 D.经济基础薄弱

答案:D

解析:分析:抓住限制词“核心体现”,中国民族资产阶级的不成熟表现是多方面的,其核心应归于经济基础的薄弱,也就是民族资本主义经济发展不充分,所以D项正确。

点评:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

13.1905年,粱启超在《历史上中国民族之观察》一文中指出:“中华民族是我国境内所有民族从千百年历史演变中形成的、大融合的结果。汉满蒙回藏等融为一家,是多元混合的统一大民族。……中华民族自始本非一族,实由多民族混合而成”。梁启超提出的“中华民族”这一概念( )

A. 进一步推动了变法的发展

B.是传统“华夷”观念的延续

C.适应了当时“排满”的反清革命

D.丰富了“民族主义”的内涵

答案:D

解析:分析:根据题干材料关键信息“1905年”、“汉满蒙回藏等融为一家,是多元混合的统一大民族”等,结合所学知识,分析、判断选项,可知:A项明显不符合史实,变法在1898年已经失败;BC两项明显不符合题干材料内容核心意思,排除。其核心意思,即“民族主义”包括整个中华民族在内,D项正确。综上,故,本题正确答案选D。

点评:本题主要考查学生解读题干材料,获取有效信息,归纳、概括,认识历史事物本质和规律,并作出正确认知和准确判断的能力。

14.“上师尧舜禹三代,外采东西强国,立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。”该思想的主要特点是( )

A.照搬西方资产阶级的政治学说

B.以儒学作为变法的指导思想

C.从西方基督教义中受到启发

D.把西方资产阶级政治学说同儒家相结合

答案:D

解析:分析:根据题干材料关键信息“上师尧舜禹三代”、“外采东西强国,立行宪法,大开国会”等,分析、判断选项,可知: A项“照搬”,错误;B项“变法的指导思想”,材料无从体现;C项,属于无关项。D项准确,符合题意。综上,故,本题正确答案选D。

点评:本题主要考查学生解读题干材料,最大限度获取有效信息,比较、分析,并作出正确认知和准确判断的能力。

15.章太炎说:“长素(康有为)以为‘革命之惨,流血成河,死人如麻,而其事卒不可就’。……然则立宪可不以兵刃得耶?即知英、奥、德、意诸国,数经民变,始得自由议政之权。……公理未明,即以革命明之;旧俗俱在,即以革命去之。”材料说明( )

① 康有为主张君主立宪

②康有为认为立宪可避免流血

③章太炎主张革命

④章太炎认为立宪也须流血斗争

A.①②③④ B.①② C.③④ D.①③④

答案:A

解析:分析:本题主要考查学生阅读史料,提取有效信息的能力。由材料结合所学关于维新变法的思想,可知①②③④均符合所学,故选A。

点评:本题通过章太炎的言论考查维新变法的局限性及其发展性。

16.商政矿务宜筹也,不变则彼富而我贫;考工制器宜精也,不变则彼巧而我拙;火轮、舟车、电报宜兴也,不变则彼捷而我迟;约章之利病,使才之优绌,兵制阵法之变也,不变则彼协而我孤,彼坚而我脆。据此可推断出维新变法: ( )

A、主张振兴工商业,发展资本主义

B、主张学习西方先进的资本主义制度

C、主张优先学习西方的先进技术

D、主张中学为体,西学为用

答案:B

解析:分析:本题主要考查学生阅读史料,提取有效信息的能力。结合材料中学习西方所列举种种:“商政矿务”“考工制器”“火轮、舟车、电报”“约章兵制阵法“可见侧重于主张学习西方先进的资本主义制度,故选B。

点评:本题主要考查学生解读题干材料,最大限度获取有效信息,比较、分析,并作出正确认知和准确判断的能力。

17.有学者认为,康有为颠覆了儒家的正统经学史学,这己经预示着后面将有更加猛烈的风潮,不仅包括政治革命,而且包括社会革命和文化革命.据此可得出的结论是( )

A.激进变法有助于革命思潮的萌发

B.清王朝的合法性遭到维新派怀疑

C.维新变法是一场深刻的社会革命

D.维新变法更有利于推进社会进步

答案:A

解析:分析:题干中有“康有为颠覆了儒家的正统经学史学”说明他在思想界产生了重大影响,为后来的革命奠定基础。B项在材料中无法体现,C项本身说法错误,改革与革命有本质上的区别,D项是无关项,故答案选择A项。

点评:考查学生提取处理有效信息的能力。读懂材料,依次排除即可。

18.19世纪四十年代的清朝出现“新思想的萌发”,“新”的主要含义是( )

A.揭露腐败现象,呼吁革除弊端

B.批判程朱理学,提倡“经世致用”

C.抛弃“天朝上国”梦幻,放眼看世界

D.“向西方学习”,寻求强国御侮之道

答案:D

解析:分析:根据题干材料关键信息“19世纪四十年代”、“新思想的萌发”等,结合所学知识,解读题干材料,可知,19世纪40年代,鸦片战争爆发,鉴于西方国家的“坚船利炮”,以林则徐、魏源为代表的先进中国人,萌发了新思想(学习西方),即“师夷长技以制夷”。结合选项,可知,D项表述符合史实和题意。ABC三项的表述明显不符合“19世纪四十年代”清朝的时代特征。综上,故,本题正确答案选D。

点评:本题主要考查学生解读题干材料,获取有效信息,比较、分析,并作出正确认知和判断的能力。

19.1896年,李鸿章出访欧美时旁听了英国议员们的辩论,觉得那简直是一窝蜂似的吵架,“无甚可观”;而对记者关于“美国资本在中国投资出路”的问题,李鸿章的回答是:清国政府欢迎任何资本到我国投资……但这些企业的自主权应掌握在清国政府手中。这表明李鸿章( )

A.反对政治变革、出卖国家主权

B.坚持中学为体、西学为用的思想认识

C.思想观念、政治立场已等同维新派

D.政治观点与外交理念在当时中国是最先进的

答案:B

解析:分析:从材料中可看出李鸿章并不赞赏英国的议会民主,但欢迎欧美资本到我国投资帮助中国建立现代化的工业企业,且注意维护国家主权;故A、C 项错误;此时已是1896 年了,李鸿章仍然忽视政治改革,其政治观点已落后于维新派与革命派了,D 项也错误。所以本题选B。

点评:本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。

20.康有为在奏章中往往采取在“中体”中借用西学“移花接木”法,给皇帝讲“心当变法”的道理。顽固派指责他“其貌则孔也,其心则夷也”。康有为这样做的目的是 ( )

A.在儒学的基础上吸收西方政治学说

B.为变法披上传统文化价值的理论

C.将西方的政治理论和实践中国化

D.用儒家的经典解释西方的政治学说

答案:B

解析:分析:据所学可知,中国思想近代化道路艰难,顽固派势力始终强大,康有为为减轻变法阻力,只得在传统文化中取得历史依据,以驳斥顽固派的阻挠,从而加速变法的进程,使变法得以顺利进行。

点评:本题考查维新思想的特征:将西方文化与中国传统儒家文化相结合,便于其宣传发展,更好地让群众接受。

二.非选择题

21.中西两大文化交流的历史渊源流泛,广绰庞繁,其中有亲和、有碰撞、更有交汇与融合。两大文化体系也在这亦抑亦蓄、共拒共融中伴随着东西方两大文化共同走向鼎盛。阅读下列材料,回答问题。

材料一 16世纪以前中西文化交流以“东学西传”为主。起始于西汉,中国文化传到西方去的主要是物态文化(包括科技和艺术成果);从16世纪开始,在近现代的中西文化交流中,西方文化占据了主导地位,并由此产生了数百年的“西学东渐”现象。在“西学东渐”时期,中西文化交流无论在规模上,还是在深度、广度上都大大的超过了前一个时期。

——材料综合自李翠玉《中西文明交流的历史考察》

材料二 纵观四百年来中国近代史,其最大特征即为中西文化之冲击、适应、及和平共存。在此过程中,一个古老儒家帝国经无比艰难,蜕变为一个近代中国。

——徐中约《中国近代史(香港版)》《原著中文版序》

材料三 但我看,经济的全球化必将增进不同文化特性中的共同性,因此二十一世纪不会是东方文明的复合,而将是东方文明与西方文明重新整合的世纪。

——罗荣渠《现代化新论》

(1)据材料一并结合所学知识,概述 “东学西渐”的途径、主要特点。从文化发展的角度分析“西学东渐”出现的原因。

答案: 途径:陆上和海上丝绸之路。特点:没有大规模的展开;没有深入了解和认识;交流的层面大多停留在物态文化,如丝绸、瓷器、茶叶、四大发明等。原因:西方经过文艺复兴、宗教改革、欧洲近代自然科学的兴起,成功地实现了文化转型;而中国由于推行文化专制政策、禁海锁国及资本主义萌芽微弱等原因,致使封建社会后期的启蒙文化未能充分发展。

(2)据材料二并结合所学知识,列举近代前期中西文明冲突与适应的重大事件?

答案: 冲突:政治:鸦片战争、第二次鸦片战争、义和团运动、八国联军侵华战争;

经济:自然经济顽强抵抗资本主义经济;

思想:洋务派与顽固派之争 适应:政治:总理衙门设立、海关总税务司设立;戊戌变法、清末新政和预备立宪、辛亥革命。

经济:洋务运动、民族资本主义产生、发展。

思想:新思想的萌发、中体西用、维新思潮、三民主义、民主共和思想、马克思主义。

(3)材料三中体现了怎样的史观 你如何理解材料中的观点

答案: 史观:全球史观或整体史观。

理解:经济全球化推动了不同文明的交流融合。

(4)和平与暴力是文化交流的基本形式。有人认为“文化交流中和平比暴力好”,也有人认为“暴力比和平来得快”。请依据所学做出评价。

答案: 评价:上述两个观点都是片面的,具体论述分三个层次给分。

层次一(单点论述):文明交流的和平形式是经常的、大量的和主要的交流形式。无论是古代的各文明中心之间,还是各国之间,或者是民间的商旅、教旅、学旅之行,和平形式的交流, 一般占主导地位。

层次二(双点论述):在层次一基础上的分析,非和平交流的背景是文明间存在矛盾、分歧、对立,乃至最终因不可调和而致的战争;战争是非和平交流的最高形式,是一种暴力交流。

层次三(多点论述):在层次二基础上分析,纵观人类历史进程,和平交流与非和平交流相生相伴,如影随形。纵向看,文明间既没有绝对的和平式交流,也没有永久的非和平式交流。二者通常是相互交织,共同促进各自文明的发展,推动人类历史进行文明交流。

解析:分析:第(1)问,主要考查学生分析归纳的能力,第一小问解答需要依据材料一“起始于西汉,中国文化传到西方去的主要是物态文化(包括科技和艺术成果)”等信息及已学知识分析归纳即可;第二小问的解答需要结合“中国文化传到西方去的主要是物态文化(包括科技和艺术成果)”等信息分析归纳;第三小问的解答需要先理解“西学东渐”,即指的是近代西方学术思想向中国传播的历史过程,结合时间“16世纪”进行理解,可以从政治、思想、经济等方面分析归纳即可。

第(2)问,主要考查学生准确理解及知识运用的能力,解题时紧扣“近代前期中西文明冲突与适应”等信息,即注意时间与内容,为此结合所学知识,可以从近代东西方文明的冲突与适应体现在政治、经济和思想文化方面分析归纳即可。

第(3)问,主要考查学生阅读史料,提炼有效信息及分析理解的能力,第一小问解答依据“因此二十一世纪不会是东方文明的复合,而将是东方文明与西方文明重新整合的世纪”等信息分析归纳即可;第二小问理解,可以从二十一世纪经济发展的趋势是逐渐走向全球化,在经济全球化的推动下不同文明进一步交流、融合。

第(4)问,属于观点评价题,对学生的能力要求较高,解答本题首先需要明确自己的观点,其次结合所学知识分析归纳,但需要紧扣文明交往的方式方面分析归纳,因此从文明史观的角度来看的话,不同文明之间有交流、冲突也有融合,和平与暴力是文化交流的基本形式,但是在文明的交流过程中不是只有和平或者暴力其中一种方式,一般是两种方式都有,和平交流是古今中外在进行文化交流时的主要方式,但是在文明的交往中又存在冲突,而战争是非和平交流的最高形式,是一种暴力交流,不管和平方式还是暴力方式最终都会促进文明的融合。

点评:本题考查中西方文明各自的发展特征及其融合产生的影响,要求学生能够准确把握中西方文明的发展脉络,并根据教材知识总结特征,提炼重点内容。答案具有开放性和综合性,难度较高。

22.不同的史书呈现不同的世界,也体现了对世界认识角度的变化。阅读下列材料,回答问题。

材料一 四世纪基督教史学的世界,等于基督教传播所及的世界。这个世界以欧洲为主体,外于此者,按基督教教理,除了圣地巴勒斯坦,都是应受天谴的异教土壤,理应排斥在沐受神恩的这个世界之外。

——齐世荣主编《世界史·现代史编》上卷

材料二 司马迁所著《史记》,主体是中国,但涉及范围几乎是亚欧大陆的一半,这是中国人已知的世界史。

——根据吴于廑《世界史·总序》

材料三 《海国图志》六十卷,何所据?一据前两广总督林尚书所译西夷之《四洲志》,再据历代史志及明以来岛志及近日夷图、夷语。钩稽贯串,创榛辟莽,前驱先路。大都东南洋、西南洋增于原书者十之八,大小西洋、北洋、外大西洋增于原书者十之六。又图以经之,表以纬之,博参群议以发挥之。何以异于昔人海图之书?曰:彼皆以中土人谭(注:通“谈”)西洋,此则以西洋人谭西洋也。是书何以作?曰:为以夷攻夷而作,为师夷长技以制夷而作。

——魏源《海国图志》序

(1)根据材料一、二,指出古代史书在认知世界方面存在的局限。

答案: 仅限于局部世界的认知;受宗教神学思想的影响;以本民族(地区)为中心。

(2)与材料二相比,材料三在对世界的认知视野上有何重大变化?结合中外历史发展进程,分析其变化原因。

答案: 变化:从局部地区扩大到整个世界。

原因:新航路开辟,使世界各地形成有机整体;汉朝以来,中国对外交往范围的不断扩大;

明末清初,传教士东来,西方地理知识在中国传播;鸦片战争后中国被迫对外开放,结束闭关锁国的状态;军事实力的差距和抵御外侮的需要(或鸦片战争后民族危机),促使先进的中国人将眼光投向世界。

解析:分析:(1)依据材料一、二从对世界认识的范围、神学观念、民族观念等角度说明其局限。如认知范围上仅限于局部世界的认知;神学观念方面受宗教神学思想的影响;民族观念方面主要以本民族(地区)为中心。

(2)第一问抓住“认知视野”,据材料“彼皆以中土人谭西洋,此则以西洋人谭西洋也”反映出在对世界的认知视野比以前开阔,且不再仅仅以本民族为中心。第二问结合世界和中国有关史实分析变化的原因。如世界方面主要从新航路开辟的史实来说明;中国方面主要从汉代以来中国的外交范围扩大、明末清初西方传教士到中国、鸦片战争被迫打开国门,先进知识分子主张学习西方等历史史实回答。

点评:不同史书对外来文明的认知体现了经济、政治和思想等层面的差异性。应结合各国实际进行思考总结。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 明末清初,天主教耶稣会士来华传教。在传教的同时,除了向中国朝廷和士大夫进献一些新奇工艺品外,还介绍了某些科学知识。面对西学的冲击,中国开明的知识分子才真正意识到,原来自己的国家,自己的文明,并不是这世间唯一先进优越的,这些耶稣会士“货真价实的代表了欧洲的智慧,迫使他们的东道主承认在自己的文明之外,还存在有一种假如不相等,但也是可以钦佩的文明。”

然而,传教士们在传教之时,只是把学术作为一种笼络人心的工具,在传播时也加以保留。因此,这种中西文化的交流在当时的实际效果是很有限的。从利玛窦为代表的西方传教士的角度来看,他们的最初目的,是在中国传播天主教。但是他们很快发现,僧侣在中国的地位并不怎么高,至少不如他们在欧洲的时候一般德高望重受人敬重。而中国人,已经在“天朝上国”的繁荣强大之下受用了几千年,对一切的外来文明都似乎不屑一顾。而当时中国的专制主义中央集权也走向空前的强化。正统儒家文化需要对中国社会保持一种极为严格的思想控制。经历数千年的发展,儒家文化在中国已经形成了一套严密的理论体系,绝不容许任何其他宗教在此完整体系上打开哪怕是一个缺口。

材料二 鸦片战争后,西学东渐出现了又一次高潮,并对中国社会产生了实质性的影响。下图反映了近代中国的新变化。

请回答:

(1)据材料一和所学知识,概括早期西学东渐对中国产生的影响。并分析其在当时的中国没有产生实际效用的原因。

答案: 影响:引入西方的某些自然科学技术,丰富了中国的传统科技,促进了中西文化的交流与融合,在中西文化交流史上具有积极意义;开阔了中国人的眼界,一些明智之士认识到中国与西方的差距,开始对中国传统和现状进行反思。但实际效果有限,没有触动中国专制统治的思想体系。

原因:传教士在传播西方文化时存在缺陷:中西两种文化理念的差异;明清时期专制主义空前强化;传统儒家思想的严格控制和排他性;清政府推行闭关锁国政策,阻绝中西往来;传教士的活动破坏中国主权和利益。

(2)据材料二和所学知识,概括鸦片战争后西学东渐给中国带来的实质性变化,并说明变化的特点。

答案: 变化:经济结构:近代企业出现,自然经济逐渐解体;阶级结构:出现了买办阶层、无产阶级、民族资产阶级;社会生活:西方衣食住行和娱乐方式等传入中国;思想文化领域:出现了向西方学习的新思潮;社会性质:中国由封建社会进入半殖民地半封建社会;外交领域:“闭关锁国”状态被打破。中国对外政策出现变更和调整,出现了专门的近代外交机构。特点:被动性:在外国冲击下出现;渐进性:由表及里,逐渐展开;不平衡性:变化主要集中在东南沿海地区;全面性:变化涉及到社会的各个领域。

解析:分析:第(1)问,本题主要考查学生分析材料获取有效历史信息的能力。回答“影响”时注意联系所学及材料“明末清初,天主教耶稣会士来华传教。在传教的同时,……还介绍了某些科学知识。面对西学的冲击,中国开明的知识分子才真正意识到,……还存在有一种假如不相等,但也是可以钦佩的文明。……这种中西文化的交流在当时的实际效果是很有限的”。分析原因要联系所学及材料“然而,传教士们在传教之时,只是把学术作为一种笼络人心的工具,在传播时也加以保留。因此,这种中西文化的交流在当时的实际效果是很有限的。……而中国人,……对一切的外来文明都似乎不屑一顾。而当时中国的专制主义中央集权也走向空前的强化。正统儒家文化需要对中国社会保持一种极为严格的思想控制。……”

第(2)问,本题主要考查学生结合所学分析材料进行归纳总结的能力。首先要分析历史地图的内容,包含政治、经济、思想等方面,同时注意结合所学知识,从政治、经济、思想文化、阶级结构、外交等方面归纳总结“变化”。联系所学归纳“特点”: 被动性、渐进性、不平衡性、全面性等。

点评:西学东渐的发展对中国近代社会产生了重大影响,应从政治、经济和思想等方面总结归纳其发展特征。

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 张之洞认为:要通过教育培养忠诚的国民,以实现清王朝的自强和求富。张之洞笃守纲常之礼节,认为“少年女子断不宜令其结队入学,游行街市,且不宜多读西书,误学外国习俗,致开自行择偶之渐,长蔑视父母夫婿之风”。关于学校教育系统以外的其它教育方式,张之洞认为除游学的对象仍限于在学校教育系统内的人外,只有阅报等教育方式可惠及社会上其它的人。

——摘编自谢放《张之洞传》

材料二 梁启超提出:“苟有新民,何患无新制度、无新政府、无新国家。”由于受到西方自由、平等、博爱等思想的影响,梁启超提倡女子教育,他认为:“天下积弱之本,则必自妇人不学始。男女平权,美国斯盛;女学布濩,日本以强;兴国智民,靡不始此。”梁启超认为教育对象是国民,教育途径应多样化:利用办报,向导国民;以演说为事,鼓铸民德民智;以著书立言,宣传新思想;组织学会,举荐贤才,将社会教育融于国民教育之中。

——摘编自解玺璋《梁启超传》

(1)根据材料一、二,指出张之洞和梁启超教育思想的差异。

答案:差异:张之洞主张培养忠诚的公民,维护清朝统治;限制女子教育;方式相对单一。梁启超主张培养新民,以建立资本主义性质的国家;提倡女子教育;方式多样化。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析张之洞和梁启超教育思想差异的原因。

答案: 原因:两人阶级立场不同;两人受中国传统文化与西方文化影响的程度不同;对教育功能的认识存在差异。

解析:分析:如“要通过教育培养忠诚的国民……少年女子断不宜令其结队入学……认为除游学的对象仍限于在学校教育系统内的人外……”“苟有新民,何患无新制度、无新政府、无新国家。……梁启超提倡女子教育,……教育对象是国民,教育途径应多样化……将社会教育融于国民教育之中”。回答时要注意联系第(1)问的内容,同时注意结合张之洞与梁启超二人的阶级属性、所受教育、个人经历及其实践活动等内容分析归纳其原因。

点评:本题主要考查学生分析材料归纳总结历史问题的能力。首先要分析两则材料的内容,抓住材料中的关键地方。

25. “中体西用”思想是近代以来,中国学习和借鉴西方文明的一种政治文化理念。阅读下列材料:

材料一 “今欲强中国,存中学,则不得不讲西学。然不先以中学固其根柢,端其识趣,则强者为乱首,弱者为人奴,其祸更烈于不通西学者矣……今之学者,必先通经以明我中国先圣先师立教之旨,考史以识我中国历代之治乱、九州之风土,涉猎子、集以通我中国之学术文章,然后择西学之可以补吾阙者用之。”

“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事,不必尽索之于经文,而必无悖于经义。”

——张之洞《劝学篇》

材料二 ……在梁启超看来,“中体西用”论者所要学习的西方技艺,都是不值一提的末枝小节;相反,被他们视为“本”或“体”而不愿加以改变的……才是应该先变、大变的。

——吴一泉《“中体西用”说及其历史作用》

材料三 “中体西用”没有引导中华文化成功地进行转型,一方面是“中体西用”模式下的“中体”已不具有先进的凝聚核心作用,在现实中成为阻碍中西文化交流与融合的障碍。……另一方面,“中体”在吸收代表资本主义文化的“西用”之后,并没有实现“中体”本身的更新和发展,使中国封建文化形成一个新质的文化肌体。相反,中国文化在封建主义的故道上苟延残喘。

——王艳华《从“多元一体”文化发展模式角度评析“中体西用”》

请回答:

(1)依据材料一指出张之洞提出“中体西用”思想的直接目的。

答案: 目的:实现国家富强。

(2)结合所学知识,从政治、文化两方面理解材料一中的“中学为内学”的主张。

答案: 主张:从政治的角度看,指维护封建制度;

从文化的角度看,指固守传统文化。

(3)概括说明材料二、三分别从什么角度去否定“中体西用”思想的?

答案: 角度:材料二:从改革内容是否有效(或是否触及根本)的角度;

材料三:从改革作用能否促进社会(文化)转型的角度。

(4)面对当今全球化的趋势,你能从“中体西用”思想的借鉴中得到哪些有益于中国现代化建设的启示?

答案: 启示:现代化不等于西方化,中国应坚持走自己的现代化发展道路;

在全球化背景下,坚持中国文化的个性;

中国当代的改革,必须走渐进式发展道路。

解析:分析:中体西用的认识应依据材料中的地主阶级、资产阶级维新派和当代史学家的不同立场进行思考,结合时代背景。

点评:本题考查“中体西用”这个历史名词的含义与认识,不同阶级和时期的知识分子对其理解的差异,要求学生能够准确有效的概括出来。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 15 页 (共 15 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣