16 驱遣我们的想象 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 16 驱遣我们的想象 课件(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

驱遣我们的想象

叶圣陶

一片草地上,立着一堵老旧的石墙。石墙里面住着一家子小田鼠。

眼看着,冬天就要来了。小田鼠们开始忙着采集玉米、坚果、小麦和禾秆,只有一个例外,就是阿佛。

“阿佛,你为什么不干活儿?”,小田鼠们问。

“我在干活呀,”阿佛说,“我在采集阳光。”小伙伴们忙碌时,阿佛说“我在采集颜色”“我在采集词语”。

冬天来了,小田鼠们躲进了洞穴里。慢慢地,他们采集的所有东西都吃完了,也没人再想聊天。这时,他们问阿佛:“你的那些东西呢?”

阿佛开始描述阳光的金色光芒,小田鼠们仿佛看到了太阳,感觉到暖和了些;阿佛说起各种不同颜色的花,小田鼠们的脑海里浮现出一幅幅美丽的图画;阿佛还用自己采集的词语为大家作了一首诗。小田鼠们就这样度过了冬天最冷的日子。

《驱遣我们的想象》

本文节选自叶圣陶先生的文章《文艺作品的鉴赏》

单击此处添加标题

学习目标

1.了解作者观点,理清作者的论证思路

2.学习作者严密而朴实的文字风格

3.领会作者鉴赏文学作品的方法,用于自己的鉴赏实践。

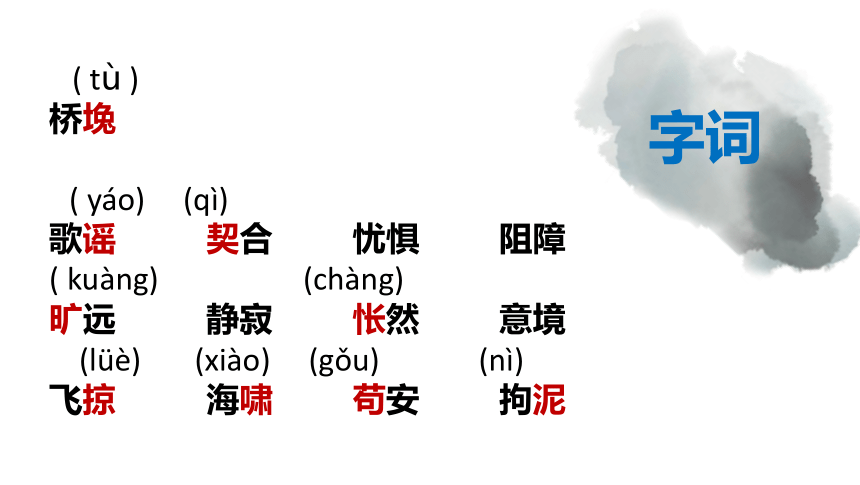

( tù )

桥堍

( yáo) (qì)

歌谣 契合 忧惧 阻障

( kuàng) (chàng)

旷远 静寂 怅然 意境

(lüè) (xiào) (gǒu) (nì)

飞掠 海啸 苟安 拘泥

字词

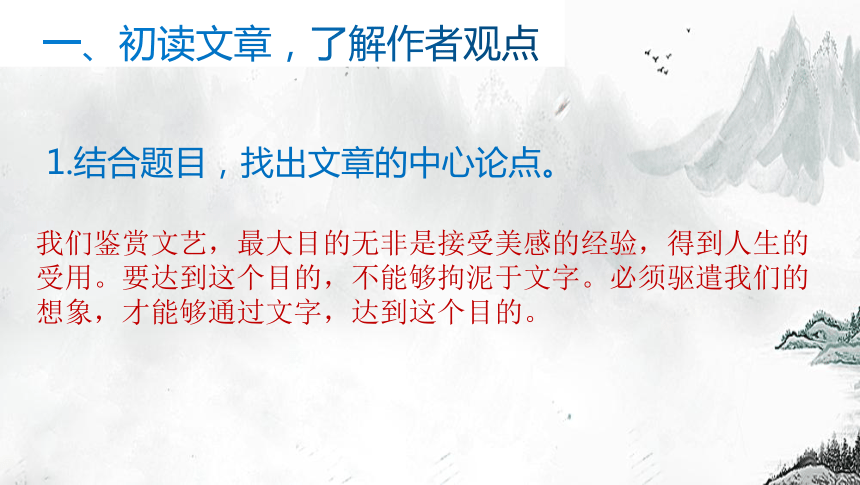

一、初读文章,了解作者观点

1.结合题目,找出文章的中心论点。

我们鉴赏文艺,最大目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。要达到这个目的,不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字,达到这个目的。

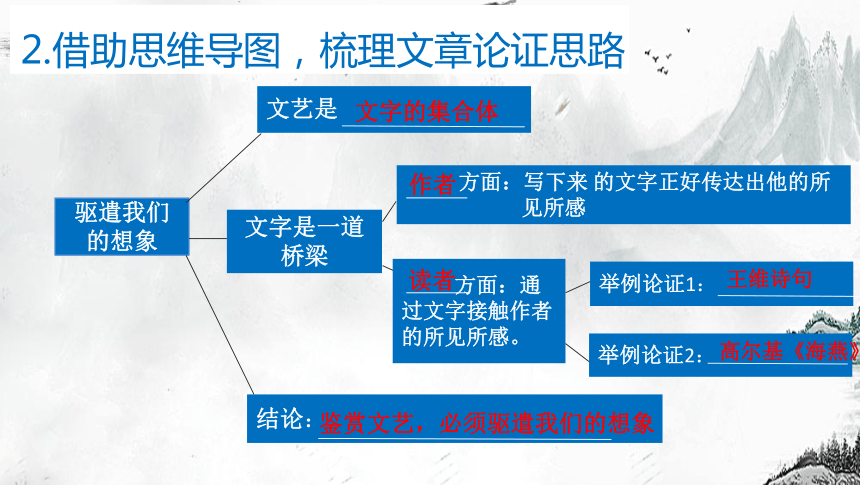

2.借助思维导图,梳理文章论证思路

驱遣我们

的想象

文字是一道桥梁

文艺是

结论:

方面:写下来 的文字正好传达出他的所

见所感

方面:通过文字接触作者的所见所感。

文字的集合体

作者

读者

举例论证1:

举例论证2:

鉴赏文艺,必须驱遣我们的想象

王维诗句

高尔基《海燕》

二、精读文章,学习如何驱遣想象

举例论证1:王维“大漠孤烟直,长河落日圆”

举例论证2:高尔基《海燕》

阅读第8-10段,理解作者是如何驱遣想象理解这两句诗的。

①不错,我该说得清楚一点儿:在想象中睁开眼睛来,看这十个文字所构成的一幅图画。②这幅图画简单得很,景物只选四样,大漠、长河、孤烟、落日,传出北方旷远荒凉的印象。③给“孤烟”加上个“直”字,见得没有一丝的风,当然也没有风声,于是更来了个静寂的印象。④给“落日”加上个“圆”字,并不是说唯有“落日”才“圆”,而是说“落日”挂在地平线上的时候才见得“圆”。⑤圆圆的一轮“落日”不声不响地衬托在“长河”的背后,这又是多么静寂的境界啊!⑥一个“直”,一个“圆”,在图画方面说起来,都是简单的线条,和那旷远荒凉的大漠、长河、孤烟、落日正相配合,构成通体的一致。

驱遣想象——想象文字背后的图画

问君能有几多愁,

恰似一江春水向东流。

——李煜《虞美人》

驱遣想象——想象文字背后的图画

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

——杜甫《登高》

阅读第11-13段,理解作者是如何驱遣想象理解《海燕》的。

①要领会这首诗,得在想象中生出一对翅膀来,而且展开这对翅膀,跟着海燕“在闪电中间,在怒吼的海上,得意扬扬地飞掠着”。②这当儿,就仿佛看见了聚集的阴云、耀眼的闪电,以及汹涌的波浪,就仿佛听见了震耳的雷声、怒号的海啸。③同时仿佛体会到,一场暴风雨后,天地将被洗刷得格外清明,那时候在那格外清明的天地之间飞翔,是一种无可比拟的舒适愉快。④“暴风雨有什么可怕呢?迎上前去吧!教暴风雨快些来吧!让格外清明的天地快些出现吧!”这样的心情自然萌生出来了。⑤回头看看海鸥、潜水鸟、企鹅那些东西,它们苟安,怕事,只想躲避暴风雨,无异于不愿看见格外清明的天地。⑥于是禁不住激昂地叫道:“让暴风雨来得厉害些吧!”

驱遣想象——将自己想象成文艺作品中的角色

小时候,

乡愁是一枚小小的邮票,

我在这头,

母亲在那头。

长大后,

乡愁是一张窄窄的船票,

我在这头,

新娘在那头。

后来啊,

乡愁是一方矮矮的坟墓,

我在外头,

母亲在里头。

而现在,

乡愁是一湾浅浅的海峡,

我在这头,

大陆在那头。

《乡愁》

余光中

(一)关于举例论证

文章举的两个例子,论证思路几乎一致,会不会显得重复?能否删掉其中一个?

三、细读文章,学习如何论述

8-9段体现论证思路的语句:

“如果单就字面解释……

或者再提出疑问……

我该说得清楚一点儿……

像这样驱遣着想象来看……”

11-13体现论证思路的语句:

“如果单就字面解释……

或者进一步追问……

要领会这首诗……

像这样驱遣着想象来看……

列举王维的诗,侧重论证“接受美感经验”为目的的鉴赏,列举高尔基的《海燕》侧重论证“得到人生受用”为目的的鉴赏。最后一段是对前文两个例子的总结,内容上前后照应。

同时,这两个例子虽然都是论述如何想象,具体内容却不同,前者论述想象文字背后的图画,后者则是论述将自己想象成文艺作品中的角色。

文章谈的是驱遣我们的想象,为什么要从“文艺”与“文字”的关系说起,并论述“作者”与“读者”之间的关系呢?

在文章的第1-7段,作者提出了“文艺是文字的集合体”“文字是作者与读者的一道桥梁”等观点,告诉我们,文艺作品主要通过描写和想象,表达所见所感。这些内容实际上是在为后文的论述做知识铺垫,是在论述为什么要驱遣想象。文章第8到13段则是论述如何驱遣想象,这就构成了本文的论证逻辑,先说为什么,再说怎么办。

(二)关于文章论证逻辑

(三)关于文章论证语言

“先就作者的方面说”

“现在就读者的方面说”

“我该说得清楚一点儿”

“像这样驱遣着想象来看……”

“这一点必须弄清楚。”

“再来看另一些诗句。”

作者的语言逻辑严密,但也比较朴实,甚至接近口语。为什么会选择这样的语言呢?这与文章写作内容有关系。这是一篇文艺论文,属于议论性文章,自然要求语言要逻辑严密。同时,文艺论文是一种特殊的议论文,有较强的学科属性,需要一定专业知识才能读懂,为了让更多普通人读懂,作者选择了浅易朴实的语言。

四、学以致用,写鉴赏文字

通过本文的学习,我们了解了“驱遣想象”这种鉴赏方法,你能参照文中的两个例子,为下面的诗句,写段鉴赏文字吗?

1.“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。”——马致远《天净沙 ·秋思》

2.“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。”

—— 陆游《十一月四日风雨大作》

1.“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。”——马致远《天净沙 ·秋思》

就字面意思而言,这几句并不难懂。正值太阳落山时候,诗人骑着马赶路,看见一棵老树上枯藤缠绕,乌鸦停歇,流水小桥旁有一户人家,于是我感慨道:断肠人在天涯。我们不禁会问,为什么称自己为断肠人呢?其实稍加想象,我们眼前就出现一幅写意山水画:一轮夕阳就快落山,诗人牵一匹瘦马驻足路旁,一边是“枯藤”“老树”“昏鸦”,传递出萧索、凄凉、颓败之感;一边是“小桥”“流水”“人家”传递出温暖美好之感。此刻,设身处地想一想,远离故土之人怎不生出浓烈的思乡之情?于是便有了“断肠人在天涯”的感慨。

2.“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。”

—— 陆游《十一月四日风雨大作》

就字面意思而言,夜晚躺在床上听见外面风雨交加,睡着后就梦到自己骑着战马跨过冰河征战沙场的往事。我们将自己当成陆游,想象一下当时的场景,“夜阑卧听风吹雨”是在暗示作者彻夜难眠,为什么睡不着?是因为想着如何收复国土,然而,现实是我只能闲居乡村,无用武之地。于是,翻来覆去睡不着。听着外面风雨交加,倍感心烦意乱,就算睡着一会儿,也是梦到自己在战场拼杀。由此,我们对作者强烈的爱国情怀就有了深刻体察。

1.为文章补充一个驱遣想象鉴赏作品的例子。

2.阅读叶圣陶的文章《文艺作品的鉴赏》,

学习更多文学鉴赏方法。

作业:

感谢倾听!

驱遣我们的想象

叶圣陶

一片草地上,立着一堵老旧的石墙。石墙里面住着一家子小田鼠。

眼看着,冬天就要来了。小田鼠们开始忙着采集玉米、坚果、小麦和禾秆,只有一个例外,就是阿佛。

“阿佛,你为什么不干活儿?”,小田鼠们问。

“我在干活呀,”阿佛说,“我在采集阳光。”小伙伴们忙碌时,阿佛说“我在采集颜色”“我在采集词语”。

冬天来了,小田鼠们躲进了洞穴里。慢慢地,他们采集的所有东西都吃完了,也没人再想聊天。这时,他们问阿佛:“你的那些东西呢?”

阿佛开始描述阳光的金色光芒,小田鼠们仿佛看到了太阳,感觉到暖和了些;阿佛说起各种不同颜色的花,小田鼠们的脑海里浮现出一幅幅美丽的图画;阿佛还用自己采集的词语为大家作了一首诗。小田鼠们就这样度过了冬天最冷的日子。

《驱遣我们的想象》

本文节选自叶圣陶先生的文章《文艺作品的鉴赏》

单击此处添加标题

学习目标

1.了解作者观点,理清作者的论证思路

2.学习作者严密而朴实的文字风格

3.领会作者鉴赏文学作品的方法,用于自己的鉴赏实践。

( tù )

桥堍

( yáo) (qì)

歌谣 契合 忧惧 阻障

( kuàng) (chàng)

旷远 静寂 怅然 意境

(lüè) (xiào) (gǒu) (nì)

飞掠 海啸 苟安 拘泥

字词

一、初读文章,了解作者观点

1.结合题目,找出文章的中心论点。

我们鉴赏文艺,最大目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。要达到这个目的,不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字,达到这个目的。

2.借助思维导图,梳理文章论证思路

驱遣我们

的想象

文字是一道桥梁

文艺是

结论:

方面:写下来 的文字正好传达出他的所

见所感

方面:通过文字接触作者的所见所感。

文字的集合体

作者

读者

举例论证1:

举例论证2:

鉴赏文艺,必须驱遣我们的想象

王维诗句

高尔基《海燕》

二、精读文章,学习如何驱遣想象

举例论证1:王维“大漠孤烟直,长河落日圆”

举例论证2:高尔基《海燕》

阅读第8-10段,理解作者是如何驱遣想象理解这两句诗的。

①不错,我该说得清楚一点儿:在想象中睁开眼睛来,看这十个文字所构成的一幅图画。②这幅图画简单得很,景物只选四样,大漠、长河、孤烟、落日,传出北方旷远荒凉的印象。③给“孤烟”加上个“直”字,见得没有一丝的风,当然也没有风声,于是更来了个静寂的印象。④给“落日”加上个“圆”字,并不是说唯有“落日”才“圆”,而是说“落日”挂在地平线上的时候才见得“圆”。⑤圆圆的一轮“落日”不声不响地衬托在“长河”的背后,这又是多么静寂的境界啊!⑥一个“直”,一个“圆”,在图画方面说起来,都是简单的线条,和那旷远荒凉的大漠、长河、孤烟、落日正相配合,构成通体的一致。

驱遣想象——想象文字背后的图画

问君能有几多愁,

恰似一江春水向东流。

——李煜《虞美人》

驱遣想象——想象文字背后的图画

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

——杜甫《登高》

阅读第11-13段,理解作者是如何驱遣想象理解《海燕》的。

①要领会这首诗,得在想象中生出一对翅膀来,而且展开这对翅膀,跟着海燕“在闪电中间,在怒吼的海上,得意扬扬地飞掠着”。②这当儿,就仿佛看见了聚集的阴云、耀眼的闪电,以及汹涌的波浪,就仿佛听见了震耳的雷声、怒号的海啸。③同时仿佛体会到,一场暴风雨后,天地将被洗刷得格外清明,那时候在那格外清明的天地之间飞翔,是一种无可比拟的舒适愉快。④“暴风雨有什么可怕呢?迎上前去吧!教暴风雨快些来吧!让格外清明的天地快些出现吧!”这样的心情自然萌生出来了。⑤回头看看海鸥、潜水鸟、企鹅那些东西,它们苟安,怕事,只想躲避暴风雨,无异于不愿看见格外清明的天地。⑥于是禁不住激昂地叫道:“让暴风雨来得厉害些吧!”

驱遣想象——将自己想象成文艺作品中的角色

小时候,

乡愁是一枚小小的邮票,

我在这头,

母亲在那头。

长大后,

乡愁是一张窄窄的船票,

我在这头,

新娘在那头。

后来啊,

乡愁是一方矮矮的坟墓,

我在外头,

母亲在里头。

而现在,

乡愁是一湾浅浅的海峡,

我在这头,

大陆在那头。

《乡愁》

余光中

(一)关于举例论证

文章举的两个例子,论证思路几乎一致,会不会显得重复?能否删掉其中一个?

三、细读文章,学习如何论述

8-9段体现论证思路的语句:

“如果单就字面解释……

或者再提出疑问……

我该说得清楚一点儿……

像这样驱遣着想象来看……”

11-13体现论证思路的语句:

“如果单就字面解释……

或者进一步追问……

要领会这首诗……

像这样驱遣着想象来看……

列举王维的诗,侧重论证“接受美感经验”为目的的鉴赏,列举高尔基的《海燕》侧重论证“得到人生受用”为目的的鉴赏。最后一段是对前文两个例子的总结,内容上前后照应。

同时,这两个例子虽然都是论述如何想象,具体内容却不同,前者论述想象文字背后的图画,后者则是论述将自己想象成文艺作品中的角色。

文章谈的是驱遣我们的想象,为什么要从“文艺”与“文字”的关系说起,并论述“作者”与“读者”之间的关系呢?

在文章的第1-7段,作者提出了“文艺是文字的集合体”“文字是作者与读者的一道桥梁”等观点,告诉我们,文艺作品主要通过描写和想象,表达所见所感。这些内容实际上是在为后文的论述做知识铺垫,是在论述为什么要驱遣想象。文章第8到13段则是论述如何驱遣想象,这就构成了本文的论证逻辑,先说为什么,再说怎么办。

(二)关于文章论证逻辑

(三)关于文章论证语言

“先就作者的方面说”

“现在就读者的方面说”

“我该说得清楚一点儿”

“像这样驱遣着想象来看……”

“这一点必须弄清楚。”

“再来看另一些诗句。”

作者的语言逻辑严密,但也比较朴实,甚至接近口语。为什么会选择这样的语言呢?这与文章写作内容有关系。这是一篇文艺论文,属于议论性文章,自然要求语言要逻辑严密。同时,文艺论文是一种特殊的议论文,有较强的学科属性,需要一定专业知识才能读懂,为了让更多普通人读懂,作者选择了浅易朴实的语言。

四、学以致用,写鉴赏文字

通过本文的学习,我们了解了“驱遣想象”这种鉴赏方法,你能参照文中的两个例子,为下面的诗句,写段鉴赏文字吗?

1.“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。”——马致远《天净沙 ·秋思》

2.“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。”

—— 陆游《十一月四日风雨大作》

1.“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。”——马致远《天净沙 ·秋思》

就字面意思而言,这几句并不难懂。正值太阳落山时候,诗人骑着马赶路,看见一棵老树上枯藤缠绕,乌鸦停歇,流水小桥旁有一户人家,于是我感慨道:断肠人在天涯。我们不禁会问,为什么称自己为断肠人呢?其实稍加想象,我们眼前就出现一幅写意山水画:一轮夕阳就快落山,诗人牵一匹瘦马驻足路旁,一边是“枯藤”“老树”“昏鸦”,传递出萧索、凄凉、颓败之感;一边是“小桥”“流水”“人家”传递出温暖美好之感。此刻,设身处地想一想,远离故土之人怎不生出浓烈的思乡之情?于是便有了“断肠人在天涯”的感慨。

2.“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。”

—— 陆游《十一月四日风雨大作》

就字面意思而言,夜晚躺在床上听见外面风雨交加,睡着后就梦到自己骑着战马跨过冰河征战沙场的往事。我们将自己当成陆游,想象一下当时的场景,“夜阑卧听风吹雨”是在暗示作者彻夜难眠,为什么睡不着?是因为想着如何收复国土,然而,现实是我只能闲居乡村,无用武之地。于是,翻来覆去睡不着。听着外面风雨交加,倍感心烦意乱,就算睡着一会儿,也是梦到自己在战场拼杀。由此,我们对作者强烈的爱国情怀就有了深刻体察。

1.为文章补充一个驱遣想象鉴赏作品的例子。

2.阅读叶圣陶的文章《文艺作品的鉴赏》,

学习更多文学鉴赏方法。

作业:

感谢倾听!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读