第10课 古代的村落 集镇和城市-教案

文档属性

| 名称 | 第10课 古代的村落 集镇和城市-教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 167.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-12 14:58:27 | ||

图片预览

文档简介

选必二《经济与生活生活》

第 10 课 古代的村落、集镇和城市

一、课标要求

了解人类居住条件的变迁及各地民居的差异及其特征;了解古代 的村落、集镇和城市形成的原因及影响

二、教学内容分析

本节教材内容主要围绕古代村落、集镇和城市的形成发展过程展 开,清晰地呈现出了人类从村落走向城市的历史进程,反映出人类对 更为舒适的居住环境的追求。从宏观视角来看,人类从村落走向集镇 和城市,是对居住空间大环境的选择与建设,人类的生产力水平、社 会组织能力、社会制度建设和文化习俗在这一过程中得到不断变化发 展。从微观的视角分析,人类走向定居生活之后,受自然环境、经济 发展水平和文化生活习俗的影响,建造了各具特色的民居,反映了世 界文明的普遍性和多样性。

三、学情分析

本节课的教学对象为广州市白云中学高二学生,学生在此前的历 史内容学习中已经对农业的产生、集镇的兴起和长安等城市的空间布 局问题有了初步的了解和认识,这为本课的学习奠定了一定的知识基 础。但是,对于人类从洞穴走出来后如何选择和建设自身生活的大环 境(村落、集镇和城市)和小空间(民居)这一问题则是有些模糊不 清,缺乏系统的思考。因此,本节内容的教学将从人类居住空间这一

1

宏观大环境和世界民居建筑这一小要素两个角度,给学生呈现人类居 住环境的历史变迁。

四、学习目标

(一)通过阅读材料和思考相关问题,了解古代村落、集镇和城 市产生、发展的相关因素及其对人类生活的影响,认识自然环境、生 产发展、社会组织水平和居住环境变化的相互关系。

(二)通过对世界各地民居建筑风格的介绍,认识民居建筑与自 然环境、社会经济条件、文化习俗等方面的关系,认同世界文明的普 遍性和多样性。

五、教学重难点

(一)重点:了解古代村落、集镇和城市形成的历史过程;认识 影响世界各地民居差异的因素。

(二)难点:分析古代村落、集镇和城市形成的原因及其对人类 社会发展的影响。

六、教学设计思路

远古时期,受自然环境和人类自身生产力水平低下的制约,人类 大多是在洞穴居住。随着自然环境的变化和原始农业的产生与发展, 人类从食物的采集者转变为食物的生产者,迁徙生活转变为定居生活, 居住形式也从穴居、巢居走向半穴居和地面筑屋。人类在这一历史进 程中逐渐形成了村落、兴起了集镇并建立起城市。本节课将重点阐述 两大问题:一是了解古代民众居住空间类型的历史变迁,帮助学生认 识人类居住环境受自然环境、经济发展水平和文化因素的影响;二是

2

重点阐明居住条件和环境与民居的关系,引导学生认识各地民居受当 地条件的影响,采用的建筑材料有较大差异,从而形成了不同的民居 建筑特征。

七、教学过程 教学导入

【教师活动】根据课标要求,我们实际上要从两个角度认识和理 解人类对居住环境和条件的选择与建设:一是从宏观大环境的角度出 发,认识人类居住环境从村落到集镇再到城市的历史发展过程;二是 从微观小空间的角度出发,了解世界各地人类栖身之所,即民居建筑 的风格差异及其因素。

现在,就让我们走进有着“华夏第一村 ”之称的兴隆洼原始村落 遗址,从这里出发,去了解人类是如何在与自然界的互动过程中,营 建符合自身需求的生存环境。

材料一 兴隆洼遗址,发现于内蒙古赤峰敖汉旗,是距今 8000 多 年前的原始村落遗址。这里发掘出 170 余座半穴居房址,最大的房址 面积达 140 平方米。该遗址被誉为“华夏第一村 ”。

——引自高中历史选必二《经济与生活生活》

【学生活动】根据材料,思考问题:兴隆洼遗址作为“华夏第一 村 ”,有哪些有价值的历史信息?

【教师活动】材料显示,兴隆洼原始村落遗址距今有 8000 多年, 在这里发掘出了 170 余座半穴居房址。这充分说明,8000 多年前,兴 隆洼的先民们已经结束了不断迁徙奔波的生活,过上了较为稳定安逸

3

的定居生活,从而在这里生存繁衍,逐渐形成了具有相当数量和规模 的人类聚居点——村落。这也意味着,人类走向定居生活后,村落也 就逐渐形成了。

【设计意图】通过材料阅读与问题思考,让学生了解远古先民居 住生活状况的变迁与影响,从而理解人类筑屋定居与村落形成的内在 联系,为“村落的出现”内容的学习做好铺垫。

(一)人类居住环境的变迁:从村落到集镇和城市

1. 村落的出现

【教师活动】以上分析可见,村落的出现与人类筑屋定居密切相 关。那么,是什么原因推动人类从洞穴中走出来(或者从树上走下来), 走向筑屋定居生活?

(1)村落出现的原因

材料二 农业的出现促进了生活和生产方式的变化。人类从迁徙过 渡到定居,从最初搭建临时的窝棚,演变为建造长期的住所,并逐渐 形成聚落。

——引自高中历史选必二《经济与生活生活》第 55 页 【学生活动】阅读材料,思考问题。

【教师活动】根据考古发现,早期村落遗址中基本都发现了农业 生产的痕迹。可见,随着自然环境的变化,人类需要更为稳定和可靠 的食物来源。原始农业的出现,让人类从食物的采集者转变为了食物 的生产者,从而获得了相比采集经济、狩猎经济而言更为稳定和可靠 的食物来源。人类终于不用再奔波劳碌,经年迁徙了。值得一提的是,

4

由于农业生产周期相对较长,也必然要求人类在一定空间内长期定居 下来。定居村落由此逐渐出现。

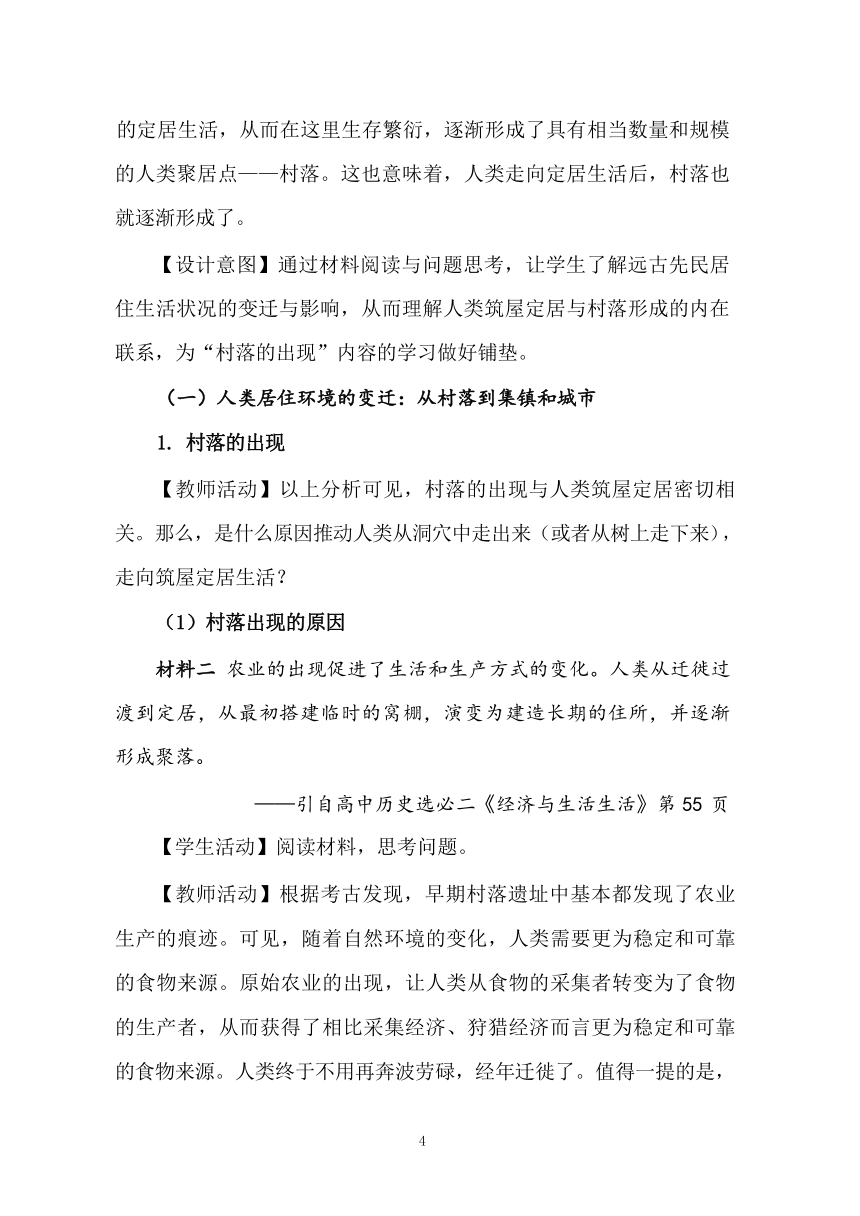

材料三

——引自高中历史选必二《经济与生活生活》第 3 页

【学生活动】根据所学知识,阅读《古代主要文明示意图》,指 出人类定居点的选择具有什么特点。

【教师活动】既然农业的产生与定居村落的出现有着如此密切的 关系,那么,人类在选址定居村落的时候又主要会考虑什么因素呢? 考古发现表明,村落最早在西亚两河流域出现,这也是农业最早的发 源地。稍后,埃及的尼罗河流域、印度的印度河和恒河流域、中国的 黄河、长江流域也都发现了原始村落遗址。这说明,因为农业生产的 需要,人类的定居村落大都沿河分布。这也意味着,人类定居村落的 形成深受自然环境的影响。

(二)村落出现的影响

【教师活动】那么,村落的出现又对人类生活产生了哪些影响呢? 我们以两河流域的耶莫遗址为例,来看人类生活在定居村落形成后发 生了哪些变化。

5

材料四 耶莫遗址,年代约为公元前 7000—前 5800 年,位于伊拉 克北部基尔克以东,有 21 座房屋,每座房屋有好几个房间,房间里有 炉灶和地窖。遗址中发现石制、骨制工具,装饰品和塑像。

——引自高中历史选必二《经济与生活生活》第 54 页

【学生活动】阅读图片材料,结合教材关于耶莫遗址的介绍材料, 指出筑屋居住和定居村落的出现对人类社会生活的影响。

【教师活动】从耶莫遗址及其中的房屋设计分析来看,村落中建 造的住宅、仓廪、地窖和公共活动场所等,为人们的定居、生存繁衍 和安全防卫提供了条件和保障,也为人们进行集体活动提供了便利。 之后,由于生产的发展,人口的增多,人际关系将会日益趋向复杂。 在生产产品有剩余的情况下,一定空间中的社会公共权力也将随之出 现。

【设计意图】本环节主要通过发掘人类筑屋定居、农业产生与定 居村落出现的关系,引导学生知道受自然环境变化的影响,人类走出 洞穴和离开树上是定居村落出现的前提条件,而原始农业的产生则是 人类得以结束迁徙生活,形成定居村落的根本保障。村落形成后,推 动了人类社会生产和社会关系的进一步发展。通过本环节的学习,主 要培养学生从生产力与生产关系的辩证关系出发分析具体历史问题的 意识和能力。

2. 集镇的形成

(1)集镇产生的原因

【教师活动】农业定居村落的出现,为人类提供了相对稳定的食

6

物来源,甚至出现了剩余产品,于是就有了原始的物物交换。此外, 较充足的食物为人类从事农业生产以外的劳动也提供了前提条件,社 会分工因此在一些村落出现。在此基础上,一些较大的且定期进行交 换的村落逐渐形成集镇。那么,社会分工与集镇产生之间的关系如何?

材料五 随着农业的发展,人们要求有质量更好、更方便实用的生 产工具和生活用品。一些人从农业中分离出来,专门从事手工业生产, 出现了农业和手工业的分工。不同地区的产品互通有无,促进了交换 和贸易。

——引自《中外历史纲要(下)》第 2 页

【学生活动】根据材料结合教材内容,分析社会分工与集镇兴起 的关系。

【教师活动】村落发展至集镇,并不是一蹴而就的,其中还因为 生产领域发生了异常剧烈的革命——社会分工。随着农业的发展,人 们要求有质量更好、更方便实用的生产工具和生活用品。这样就使得 一些人从农业中分离出来,专门从事手工业生产,实现了农业和手工 业的分工。不同地区的产品互通有无,最终促进了商业的产生,集镇 由此兴起。

(2)中国古代集镇的发展

【教师活动】集镇最早也是出现在两河流域,这与当地较早进入 农耕时代密切相关。不过,中国的集镇发展也是尤其兴盛。

材料六 明朝初年,汉口只是一片与汉阳城紧紧相连的荒滩……明 朝末年,汉口已成为“ 甲于全楚 ”的商业巨镇。汉口镇的兴起使其在

7

全国的经济地位迅速上升。到了清朝嘉庆、道光年间,汉口镇的市场 规模更加扩大,商业分工也日趋繁细,形成了白布街、花布街、棉花 街、衣服街等各具特色的专业街肆。

——引自高中历史选必二《经济与生活生活》第 55 页

【学生活动】阅读材料,结合教材内容,概述中国古代集镇发展 的概况及发展的原因。

【教师活动】事实上,中国古代的集镇是因军事目的和政治需要 而设的。例如北魏至唐时期在北部边境设镇的目的即是为抵御少数民 族的侵扰。两宋以来,随着商品经济的发展,集镇的经济功能显著增 强。到明清时期,集镇的专业化程度明显提高,经济中心的市镇越来 越多,成为明清时期社会发展新因素的表现。明初至清中期,汉口镇 从人迹罕至的荒滩发展成为专业化程度极高的商业巨镇,就是商品经 济发展的显明例证。集镇的形成与发展,为人类建立城市迈出了坚实 的一步。

【设计意图】生产力的发展导致社会分工和剩余产品的出现,从 而出现了原始物物交换的角度,分析了集镇形成的原因。而重点介绍 中国古代集镇的发展情况,意在引导学生明确商品经济发展、社会生 产的专门化程度提高,是中国古代集镇功能扩展和发展的重要因素。

3. 城市的产生

(1)两河流域的城市

【教师活动】与农业、村落和集镇一样,城市也最早在两河流域 建立。但和村落、集镇不同的是,城市是一个更加复杂的组织系统。

8

材料七 约公元前 4500 年,苏美尔人迁移到两河流域南部。他们 从事农业生产,具有灌溉知识,使用金属工具。从此时到约公元前 2900 年,以城市为中心的聚落逐渐扩大,城市的功能不断完善。该时期的 一块石碑上雕刻有一个统治者……同时期的一枚印章上,有一个人正 主持宗教仪式,手刃敌人。

——引自《中外历史纲要(下)》第 4 页

【学生活动】根据材料并结合教材内容,指出城市具备的功能。

【教师活动】苏美尔人建立了世界上最早的城市。世界上主要的 农业区域,也都相继产生了一批早期城市。以苏美尔城市为例,城市 具有政治中心、军事防御、经贸活动和宗教文化传播的功能。这说明, 与村落和集镇相比,城市是一个更为严密、更加复杂的社会组织。虽 然两河流域的苏美尔人建立了世界上最早的城市,但是中华民族的先 民们所建立的城市则更为繁荣发达。

(2)中国古代城市

材料八 匠人营国,方九里,旁三门,国中九经纬,经涂九轨,左 祖右社,面朝后市,市朝一夫。

——《周礼 ·考工记》

【学生活动】根据材料并结合教材内容,分析中国古代城市的设 计理念和特点。

【教师活动】中国古代城市布局主要分为宫殿区、手工业区和商 业区、居民区。商朝时,城市已初具规模。周人立国,由于制度建设 上有重大创新,因此,在城市的设计建设中严格遵守了宗法礼教思想。

9

《周礼 ·考工记》中关于周代城市建设思想即深刻地反映了周天子突 出王权和尊卑等级秩序的宗法礼乐思想。周代有关城市设计的理念被 后世所沿用。 自秦以后,受集权政治和自然经济基础的影响,中国古 代城市的建设强调政治和礼乐教化功能。可见,城市的发展深受经济 发展水平、政治制度和文化传统的影响。

(3)古希腊罗马城市 材料九

——引自高中历史选必二《经济与社会生活》第 57 页 【学生活动】阅读图片材料,指出古希腊罗马城市的功能。

【教师活动】同样,古代西方的城市建设也都表明了这一点。在 古希腊雅典城市的平面示意图中,有城墙、神庙、市场、公共权力机 构和文化场所的分布,说明古希腊城市布局中已反映出行政、防御、 宗教文化和商业的功能。此外,古罗马城市的道路系统和供水排水系 统,使人们有了更加舒适的生活环境,也因此成为后来西方城市建设 的标准。中古时期,随着工商业的发展,欧洲出现了一些以手工业者 和商人为核心的新型城市。

综上所述,人类对宏观居住空间环境的选择与建设,经历了从村 落到集镇再到城市的变迁发展,既反映了生产力的不断发展,也生动

10

地展现了各地的制度和文化观念。那么,与人类更加切身相关的微观 民居建筑又是如何适应人类居住需求而呈现出不同的风格特征呢。

【设计意图】本环节通过介绍城市的功能,中国古代城市的发展 情况和欧洲城市的特点等,认识古代城市发展的基本情况及其背后的 经济的、政治的和文化的原因,以增强学生在特定条件下分析历史问 题的能力。

(二)风格各异:世界各地的民居

1. 中国的民居

【教师活动】如果说村落、集镇和城市反映了人类居住的宏观大 环境变迁,那么民居建筑则是人类居住的微观小空间。受自然环境、 经济发展水平和文化习俗的影响,世界各地的民居风格各异。我们以 中国民居建筑为例,做个简单的探讨。

(1) 自然环境与中国民居建筑

材料十 上古穴居而野处。后世圣人,易之以宫室。上栋下宇,以 待风雨……

——《周易 系辞下》

材料十一 当尧之时,水逆行,泛滥于中国,蛇龙居之,民无所定, 下者为巢,上者为营窟。

——《孟子 ·滕文公下》

(2)中国民居建筑中的制度与文化观念

材料十三 准营缮令:王公已下,舍屋不得施重栱藻井。三品已上 堂舍,不得过五间九架。厅厦两头门屋,不得过五间五架……其士庶

11

公私第宅,皆不得造楼阁,临视人家。近者或有不守敕文,因循制造, 自今以后,伏请禁断。又庶人所造堂舍,不得过三间四架,门屋一间 两架,仍不得辄施装饰。

——王溥《唐会要 ·舆服上》,转引自高中历史选必二《经济与 生活生活》第 55 页

(3)经济发展与中国民居建筑

材料十四

——引自高中历史选必二《经济与社会生活》第 59 页

【学生活动】根据材料并结合教材内容,分别从自然环境、制度 和文化观念、经济发展三个角度认识中国古代民居建筑的风格特点。

【教师活动】主要受自然环境因素的影响,中国先民在地势低洼 潮湿的地方建造巢居(多在南方,后来发展为干栏式民居),在地势 高亢干燥的地方(多营建于北方,后世形成地上建筑)。自先秦以来, 中国民居的设计遵循严格的等级观念和长幼有序的礼仪制度。住宅的 布局讲求对称,主次分明,院落有序。在建筑材料的使用上,中国古 代民居最普遍采用的是木构抬梁结构。明朝,随着经济发展,砖木结

12

构的民居建筑开始普及。那么,世界其他地区的民居建筑又表现出怎 样的风格呢?

2.世界各地民居

【学生活动】根据以上图片材料并结合教材内容,概括相应地区 民居建筑的风格及原因。

【教师活动】概述世界各地民居建筑所使用的材料、特点、 自然 因素和经济文化因素。

【设计意图】通过重点介绍中国古代民居建筑的特点及形成原因, 引导学生认识人类居住条件与自然环境、经济发展水平和文化习俗的 关系,并能根据世界其他地区的相应条件,认识当地民居建筑的风格。 通过本环节的学习,主要意图在于增强学生对世界文明多样性和普遍 性的认同,从而培养学生以世界视野分析历史问题的意识和能力。

13

(三)课堂小结

通过以上内容的学习,我们知道,人类的宏观居住环境经历了从 村落到集镇再到城市的变迁。这一历史过程中,人类生产力发展水平 不断提高,与人类适应自然、改造自然的思想、制度和价值取向密切 相关。另外,各地微观的民居建筑差异受自然环境、经济发展水平和 文化习俗等多方面因素综合决定的,反映了人类文明具有普遍性和多 样性。

八、板书设计

(一)人类居住环境的变迁:从村落到集镇和城市

1. 村落的出现

2. 集镇的形成

3. 城市的产生

15

(二)风格各异:世界各地的民居

1. 中国的民居

2. 世界各地民居

九、教学反思

就新授课而言,本教学设计在教学内容上做了重新整合,从人 类宏观的居住环境和微观民居建筑两条线索展开教学。其中,在村 落、集镇和城市内容的教学过程中力图展现生产力与生产关系的辩 证关系。而在讲授民居建筑相关内容的过程中,主要以中国古代民 居为例,从自然环境、制度和文化观念、经济发展水平三个角度分 析了影响民居建筑风格差异的因素,概述了世界各地民居的风格。

16

第 10 课 古代的村落、集镇和城市

一、课标要求

了解人类居住条件的变迁及各地民居的差异及其特征;了解古代 的村落、集镇和城市形成的原因及影响

二、教学内容分析

本节教材内容主要围绕古代村落、集镇和城市的形成发展过程展 开,清晰地呈现出了人类从村落走向城市的历史进程,反映出人类对 更为舒适的居住环境的追求。从宏观视角来看,人类从村落走向集镇 和城市,是对居住空间大环境的选择与建设,人类的生产力水平、社 会组织能力、社会制度建设和文化习俗在这一过程中得到不断变化发 展。从微观的视角分析,人类走向定居生活之后,受自然环境、经济 发展水平和文化生活习俗的影响,建造了各具特色的民居,反映了世 界文明的普遍性和多样性。

三、学情分析

本节课的教学对象为广州市白云中学高二学生,学生在此前的历 史内容学习中已经对农业的产生、集镇的兴起和长安等城市的空间布 局问题有了初步的了解和认识,这为本课的学习奠定了一定的知识基 础。但是,对于人类从洞穴走出来后如何选择和建设自身生活的大环 境(村落、集镇和城市)和小空间(民居)这一问题则是有些模糊不 清,缺乏系统的思考。因此,本节内容的教学将从人类居住空间这一

1

宏观大环境和世界民居建筑这一小要素两个角度,给学生呈现人类居 住环境的历史变迁。

四、学习目标

(一)通过阅读材料和思考相关问题,了解古代村落、集镇和城 市产生、发展的相关因素及其对人类生活的影响,认识自然环境、生 产发展、社会组织水平和居住环境变化的相互关系。

(二)通过对世界各地民居建筑风格的介绍,认识民居建筑与自 然环境、社会经济条件、文化习俗等方面的关系,认同世界文明的普 遍性和多样性。

五、教学重难点

(一)重点:了解古代村落、集镇和城市形成的历史过程;认识 影响世界各地民居差异的因素。

(二)难点:分析古代村落、集镇和城市形成的原因及其对人类 社会发展的影响。

六、教学设计思路

远古时期,受自然环境和人类自身生产力水平低下的制约,人类 大多是在洞穴居住。随着自然环境的变化和原始农业的产生与发展, 人类从食物的采集者转变为食物的生产者,迁徙生活转变为定居生活, 居住形式也从穴居、巢居走向半穴居和地面筑屋。人类在这一历史进 程中逐渐形成了村落、兴起了集镇并建立起城市。本节课将重点阐述 两大问题:一是了解古代民众居住空间类型的历史变迁,帮助学生认 识人类居住环境受自然环境、经济发展水平和文化因素的影响;二是

2

重点阐明居住条件和环境与民居的关系,引导学生认识各地民居受当 地条件的影响,采用的建筑材料有较大差异,从而形成了不同的民居 建筑特征。

七、教学过程 教学导入

【教师活动】根据课标要求,我们实际上要从两个角度认识和理 解人类对居住环境和条件的选择与建设:一是从宏观大环境的角度出 发,认识人类居住环境从村落到集镇再到城市的历史发展过程;二是 从微观小空间的角度出发,了解世界各地人类栖身之所,即民居建筑 的风格差异及其因素。

现在,就让我们走进有着“华夏第一村 ”之称的兴隆洼原始村落 遗址,从这里出发,去了解人类是如何在与自然界的互动过程中,营 建符合自身需求的生存环境。

材料一 兴隆洼遗址,发现于内蒙古赤峰敖汉旗,是距今 8000 多 年前的原始村落遗址。这里发掘出 170 余座半穴居房址,最大的房址 面积达 140 平方米。该遗址被誉为“华夏第一村 ”。

——引自高中历史选必二《经济与生活生活》

【学生活动】根据材料,思考问题:兴隆洼遗址作为“华夏第一 村 ”,有哪些有价值的历史信息?

【教师活动】材料显示,兴隆洼原始村落遗址距今有 8000 多年, 在这里发掘出了 170 余座半穴居房址。这充分说明,8000 多年前,兴 隆洼的先民们已经结束了不断迁徙奔波的生活,过上了较为稳定安逸

3

的定居生活,从而在这里生存繁衍,逐渐形成了具有相当数量和规模 的人类聚居点——村落。这也意味着,人类走向定居生活后,村落也 就逐渐形成了。

【设计意图】通过材料阅读与问题思考,让学生了解远古先民居 住生活状况的变迁与影响,从而理解人类筑屋定居与村落形成的内在 联系,为“村落的出现”内容的学习做好铺垫。

(一)人类居住环境的变迁:从村落到集镇和城市

1. 村落的出现

【教师活动】以上分析可见,村落的出现与人类筑屋定居密切相 关。那么,是什么原因推动人类从洞穴中走出来(或者从树上走下来), 走向筑屋定居生活?

(1)村落出现的原因

材料二 农业的出现促进了生活和生产方式的变化。人类从迁徙过 渡到定居,从最初搭建临时的窝棚,演变为建造长期的住所,并逐渐 形成聚落。

——引自高中历史选必二《经济与生活生活》第 55 页 【学生活动】阅读材料,思考问题。

【教师活动】根据考古发现,早期村落遗址中基本都发现了农业 生产的痕迹。可见,随着自然环境的变化,人类需要更为稳定和可靠 的食物来源。原始农业的出现,让人类从食物的采集者转变为了食物 的生产者,从而获得了相比采集经济、狩猎经济而言更为稳定和可靠 的食物来源。人类终于不用再奔波劳碌,经年迁徙了。值得一提的是,

4

由于农业生产周期相对较长,也必然要求人类在一定空间内长期定居 下来。定居村落由此逐渐出现。

材料三

——引自高中历史选必二《经济与生活生活》第 3 页

【学生活动】根据所学知识,阅读《古代主要文明示意图》,指 出人类定居点的选择具有什么特点。

【教师活动】既然农业的产生与定居村落的出现有着如此密切的 关系,那么,人类在选址定居村落的时候又主要会考虑什么因素呢? 考古发现表明,村落最早在西亚两河流域出现,这也是农业最早的发 源地。稍后,埃及的尼罗河流域、印度的印度河和恒河流域、中国的 黄河、长江流域也都发现了原始村落遗址。这说明,因为农业生产的 需要,人类的定居村落大都沿河分布。这也意味着,人类定居村落的 形成深受自然环境的影响。

(二)村落出现的影响

【教师活动】那么,村落的出现又对人类生活产生了哪些影响呢? 我们以两河流域的耶莫遗址为例,来看人类生活在定居村落形成后发 生了哪些变化。

5

材料四 耶莫遗址,年代约为公元前 7000—前 5800 年,位于伊拉 克北部基尔克以东,有 21 座房屋,每座房屋有好几个房间,房间里有 炉灶和地窖。遗址中发现石制、骨制工具,装饰品和塑像。

——引自高中历史选必二《经济与生活生活》第 54 页

【学生活动】阅读图片材料,结合教材关于耶莫遗址的介绍材料, 指出筑屋居住和定居村落的出现对人类社会生活的影响。

【教师活动】从耶莫遗址及其中的房屋设计分析来看,村落中建 造的住宅、仓廪、地窖和公共活动场所等,为人们的定居、生存繁衍 和安全防卫提供了条件和保障,也为人们进行集体活动提供了便利。 之后,由于生产的发展,人口的增多,人际关系将会日益趋向复杂。 在生产产品有剩余的情况下,一定空间中的社会公共权力也将随之出 现。

【设计意图】本环节主要通过发掘人类筑屋定居、农业产生与定 居村落出现的关系,引导学生知道受自然环境变化的影响,人类走出 洞穴和离开树上是定居村落出现的前提条件,而原始农业的产生则是 人类得以结束迁徙生活,形成定居村落的根本保障。村落形成后,推 动了人类社会生产和社会关系的进一步发展。通过本环节的学习,主 要培养学生从生产力与生产关系的辩证关系出发分析具体历史问题的 意识和能力。

2. 集镇的形成

(1)集镇产生的原因

【教师活动】农业定居村落的出现,为人类提供了相对稳定的食

6

物来源,甚至出现了剩余产品,于是就有了原始的物物交换。此外, 较充足的食物为人类从事农业生产以外的劳动也提供了前提条件,社 会分工因此在一些村落出现。在此基础上,一些较大的且定期进行交 换的村落逐渐形成集镇。那么,社会分工与集镇产生之间的关系如何?

材料五 随着农业的发展,人们要求有质量更好、更方便实用的生 产工具和生活用品。一些人从农业中分离出来,专门从事手工业生产, 出现了农业和手工业的分工。不同地区的产品互通有无,促进了交换 和贸易。

——引自《中外历史纲要(下)》第 2 页

【学生活动】根据材料结合教材内容,分析社会分工与集镇兴起 的关系。

【教师活动】村落发展至集镇,并不是一蹴而就的,其中还因为 生产领域发生了异常剧烈的革命——社会分工。随着农业的发展,人 们要求有质量更好、更方便实用的生产工具和生活用品。这样就使得 一些人从农业中分离出来,专门从事手工业生产,实现了农业和手工 业的分工。不同地区的产品互通有无,最终促进了商业的产生,集镇 由此兴起。

(2)中国古代集镇的发展

【教师活动】集镇最早也是出现在两河流域,这与当地较早进入 农耕时代密切相关。不过,中国的集镇发展也是尤其兴盛。

材料六 明朝初年,汉口只是一片与汉阳城紧紧相连的荒滩……明 朝末年,汉口已成为“ 甲于全楚 ”的商业巨镇。汉口镇的兴起使其在

7

全国的经济地位迅速上升。到了清朝嘉庆、道光年间,汉口镇的市场 规模更加扩大,商业分工也日趋繁细,形成了白布街、花布街、棉花 街、衣服街等各具特色的专业街肆。

——引自高中历史选必二《经济与生活生活》第 55 页

【学生活动】阅读材料,结合教材内容,概述中国古代集镇发展 的概况及发展的原因。

【教师活动】事实上,中国古代的集镇是因军事目的和政治需要 而设的。例如北魏至唐时期在北部边境设镇的目的即是为抵御少数民 族的侵扰。两宋以来,随着商品经济的发展,集镇的经济功能显著增 强。到明清时期,集镇的专业化程度明显提高,经济中心的市镇越来 越多,成为明清时期社会发展新因素的表现。明初至清中期,汉口镇 从人迹罕至的荒滩发展成为专业化程度极高的商业巨镇,就是商品经 济发展的显明例证。集镇的形成与发展,为人类建立城市迈出了坚实 的一步。

【设计意图】生产力的发展导致社会分工和剩余产品的出现,从 而出现了原始物物交换的角度,分析了集镇形成的原因。而重点介绍 中国古代集镇的发展情况,意在引导学生明确商品经济发展、社会生 产的专门化程度提高,是中国古代集镇功能扩展和发展的重要因素。

3. 城市的产生

(1)两河流域的城市

【教师活动】与农业、村落和集镇一样,城市也最早在两河流域 建立。但和村落、集镇不同的是,城市是一个更加复杂的组织系统。

8

材料七 约公元前 4500 年,苏美尔人迁移到两河流域南部。他们 从事农业生产,具有灌溉知识,使用金属工具。从此时到约公元前 2900 年,以城市为中心的聚落逐渐扩大,城市的功能不断完善。该时期的 一块石碑上雕刻有一个统治者……同时期的一枚印章上,有一个人正 主持宗教仪式,手刃敌人。

——引自《中外历史纲要(下)》第 4 页

【学生活动】根据材料并结合教材内容,指出城市具备的功能。

【教师活动】苏美尔人建立了世界上最早的城市。世界上主要的 农业区域,也都相继产生了一批早期城市。以苏美尔城市为例,城市 具有政治中心、军事防御、经贸活动和宗教文化传播的功能。这说明, 与村落和集镇相比,城市是一个更为严密、更加复杂的社会组织。虽 然两河流域的苏美尔人建立了世界上最早的城市,但是中华民族的先 民们所建立的城市则更为繁荣发达。

(2)中国古代城市

材料八 匠人营国,方九里,旁三门,国中九经纬,经涂九轨,左 祖右社,面朝后市,市朝一夫。

——《周礼 ·考工记》

【学生活动】根据材料并结合教材内容,分析中国古代城市的设 计理念和特点。

【教师活动】中国古代城市布局主要分为宫殿区、手工业区和商 业区、居民区。商朝时,城市已初具规模。周人立国,由于制度建设 上有重大创新,因此,在城市的设计建设中严格遵守了宗法礼教思想。

9

《周礼 ·考工记》中关于周代城市建设思想即深刻地反映了周天子突 出王权和尊卑等级秩序的宗法礼乐思想。周代有关城市设计的理念被 后世所沿用。 自秦以后,受集权政治和自然经济基础的影响,中国古 代城市的建设强调政治和礼乐教化功能。可见,城市的发展深受经济 发展水平、政治制度和文化传统的影响。

(3)古希腊罗马城市 材料九

——引自高中历史选必二《经济与社会生活》第 57 页 【学生活动】阅读图片材料,指出古希腊罗马城市的功能。

【教师活动】同样,古代西方的城市建设也都表明了这一点。在 古希腊雅典城市的平面示意图中,有城墙、神庙、市场、公共权力机 构和文化场所的分布,说明古希腊城市布局中已反映出行政、防御、 宗教文化和商业的功能。此外,古罗马城市的道路系统和供水排水系 统,使人们有了更加舒适的生活环境,也因此成为后来西方城市建设 的标准。中古时期,随着工商业的发展,欧洲出现了一些以手工业者 和商人为核心的新型城市。

综上所述,人类对宏观居住空间环境的选择与建设,经历了从村 落到集镇再到城市的变迁发展,既反映了生产力的不断发展,也生动

10

地展现了各地的制度和文化观念。那么,与人类更加切身相关的微观 民居建筑又是如何适应人类居住需求而呈现出不同的风格特征呢。

【设计意图】本环节通过介绍城市的功能,中国古代城市的发展 情况和欧洲城市的特点等,认识古代城市发展的基本情况及其背后的 经济的、政治的和文化的原因,以增强学生在特定条件下分析历史问 题的能力。

(二)风格各异:世界各地的民居

1. 中国的民居

【教师活动】如果说村落、集镇和城市反映了人类居住的宏观大 环境变迁,那么民居建筑则是人类居住的微观小空间。受自然环境、 经济发展水平和文化习俗的影响,世界各地的民居风格各异。我们以 中国民居建筑为例,做个简单的探讨。

(1) 自然环境与中国民居建筑

材料十 上古穴居而野处。后世圣人,易之以宫室。上栋下宇,以 待风雨……

——《周易 系辞下》

材料十一 当尧之时,水逆行,泛滥于中国,蛇龙居之,民无所定, 下者为巢,上者为营窟。

——《孟子 ·滕文公下》

(2)中国民居建筑中的制度与文化观念

材料十三 准营缮令:王公已下,舍屋不得施重栱藻井。三品已上 堂舍,不得过五间九架。厅厦两头门屋,不得过五间五架……其士庶

11

公私第宅,皆不得造楼阁,临视人家。近者或有不守敕文,因循制造, 自今以后,伏请禁断。又庶人所造堂舍,不得过三间四架,门屋一间 两架,仍不得辄施装饰。

——王溥《唐会要 ·舆服上》,转引自高中历史选必二《经济与 生活生活》第 55 页

(3)经济发展与中国民居建筑

材料十四

——引自高中历史选必二《经济与社会生活》第 59 页

【学生活动】根据材料并结合教材内容,分别从自然环境、制度 和文化观念、经济发展三个角度认识中国古代民居建筑的风格特点。

【教师活动】主要受自然环境因素的影响,中国先民在地势低洼 潮湿的地方建造巢居(多在南方,后来发展为干栏式民居),在地势 高亢干燥的地方(多营建于北方,后世形成地上建筑)。自先秦以来, 中国民居的设计遵循严格的等级观念和长幼有序的礼仪制度。住宅的 布局讲求对称,主次分明,院落有序。在建筑材料的使用上,中国古 代民居最普遍采用的是木构抬梁结构。明朝,随着经济发展,砖木结

12

构的民居建筑开始普及。那么,世界其他地区的民居建筑又表现出怎 样的风格呢?

2.世界各地民居

【学生活动】根据以上图片材料并结合教材内容,概括相应地区 民居建筑的风格及原因。

【教师活动】概述世界各地民居建筑所使用的材料、特点、 自然 因素和经济文化因素。

【设计意图】通过重点介绍中国古代民居建筑的特点及形成原因, 引导学生认识人类居住条件与自然环境、经济发展水平和文化习俗的 关系,并能根据世界其他地区的相应条件,认识当地民居建筑的风格。 通过本环节的学习,主要意图在于增强学生对世界文明多样性和普遍 性的认同,从而培养学生以世界视野分析历史问题的意识和能力。

13

(三)课堂小结

通过以上内容的学习,我们知道,人类的宏观居住环境经历了从 村落到集镇再到城市的变迁。这一历史过程中,人类生产力发展水平 不断提高,与人类适应自然、改造自然的思想、制度和价值取向密切 相关。另外,各地微观的民居建筑差异受自然环境、经济发展水平和 文化习俗等多方面因素综合决定的,反映了人类文明具有普遍性和多 样性。

八、板书设计

(一)人类居住环境的变迁:从村落到集镇和城市

1. 村落的出现

2. 集镇的形成

3. 城市的产生

15

(二)风格各异:世界各地的民居

1. 中国的民居

2. 世界各地民居

九、教学反思

就新授课而言,本教学设计在教学内容上做了重新整合,从人 类宏观的居住环境和微观民居建筑两条线索展开教学。其中,在村 落、集镇和城市内容的教学过程中力图展现生产力与生产关系的辩 证关系。而在讲授民居建筑相关内容的过程中,主要以中国古代民 居为例,从自然环境、制度和文化观念、经济发展水平三个角度分 析了影响民居建筑风格差异的因素,概述了世界各地民居的风格。

16

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化