第6章 生物的进化 达标检测卷 课后训练-2024-2025学年高一下学期生物人教版(2019)必修2(含解析)

文档属性

| 名称 | 第6章 生物的进化 达标检测卷 课后训练-2024-2025学年高一下学期生物人教版(2019)必修2(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 564.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-12 20:23:06 | ||

图片预览

文档简介

第6章 生物的进化

达标检测卷

(时间:45分钟)

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.加拉帕戈斯群岛位于南美洲附近的太平洋中,由13个主要岛屿组成。下图所示的三种鸟生活在该群岛,均以树干中的昆虫为食。图a表示啄木鸟,图b表示夏威夷食虫鸟,图c表示加拉帕戈斯金丝雀。对这种鸟喙多样性的合理解释是( )

A.地理隔离 B.用进废退

C.自然选择 D.定向变异

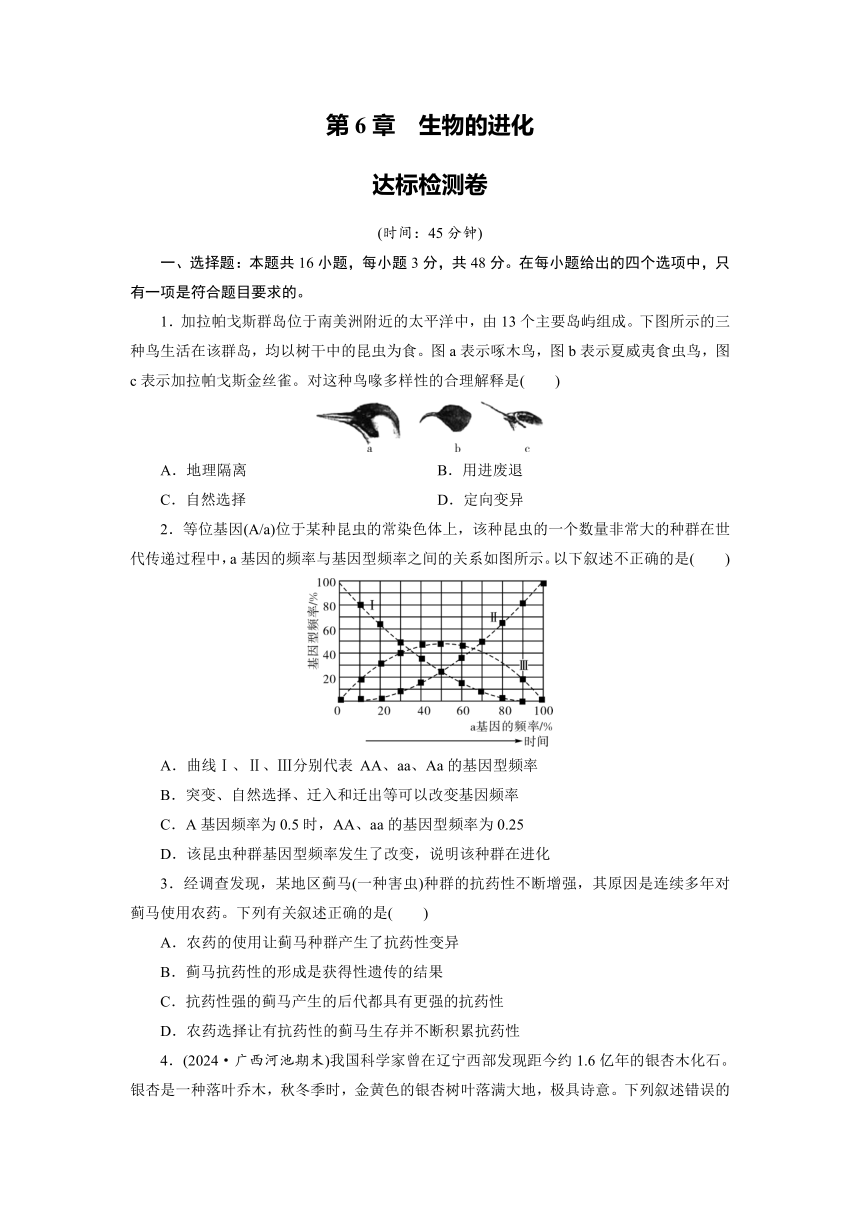

2.等位基因(A/a)位于某种昆虫的常染色体上,该种昆虫的一个数量非常大的种群在世代传递过程中,a基因的频率与基因型频率之间的关系如图所示。以下叙述不正确的是( )

A.曲线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别代表 AA、aa、Aa的基因型频率

B.突变、自然选择、迁入和迁出等可以改变基因频率

C.A基因频率为0.5时,AA、aa的基因型频率为0.25

D.该昆虫种群基因型频率发生了改变,说明该种群在进化

3.经调查发现,某地区蓟马(一种害虫)种群的抗药性不断增强,其原因是连续多年对蓟马使用农药。下列有关叙述正确的是( )

A.农药的使用让蓟马种群产生了抗药性变异

B.蓟马抗药性的形成是获得性遗传的结果

C.抗药性强的蓟马产生的后代都具有更强的抗药性

D.农药选择让有抗药性的蓟马生存并不断积累抗药性

4.(2024·广西河池期末)我国科学家曾在辽宁西部发现距今约1.6亿年的银杏木化石。银杏是一种落叶乔木,秋冬季时,金黄色的银杏树叶落满大地,极具诗意。下列叙述错误的是( )

A.银杏木化石是研究银杏进化的最直接证据

B.秋冬季节时银杏落叶是长期自然选择形成的

C.突变和基因重组都对银杏的进化具有重要意义

D.用扦插等无性生殖的方式繁殖银杏利于其适应多变的环境

5.如图是物种形成的一种模式。 物种a因为地理障碍分隔为两个种群a1和a2,经过漫长的进化,分别形成新物种b和c。在此进程中的某一时刻,a1种群的部分群体越过障碍外迁与a2同域分布,向d方向进化。下列有关叙述正确的是( )

A.b和d存在地理隔离,所以一定存在生殖隔离

B.c和d不存在地理隔离,却可能存在生殖隔离

C.a1中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同,则b和d是同一物种

D.a1中的外迁群体与当时a2种群的基因频率不同,则c和d是不同物种

6.野生型金黄色葡萄球菌对青霉素敏感。将它接种到青霉素浓度为0.1单位/cm3的培养基里,绝大多数死亡,有个别存活(如图甲),并能进行繁殖。其后代用同浓度的青霉素处理,能存活下来的增多(如图乙)。再逐步提高培养基中青霉素的浓度,可以得到一个能生长在250单位/cm3的培养基里的品系。下列叙述正确的是( )

A.图甲中个别菌体存活是由于青霉素诱导其产生了抗性突变

B.金黄色葡萄球菌可发生基因突变、基因重组和染色体畸变等变异

C.图乙中存活菌体产生的后代一定比图甲中存活个体的青霉素抗性强

D.此过程说明自然选择不仅能保留有利变异且能使有利变异得到积累

7.我国新疆和内蒙古存在4种野生扁桃,新疆野扁桃、蒙古扁桃、长柄扁桃和西康扁桃,它们同为桃属植物。研究发现,四种扁桃存在不同程度的亲缘关系。下列分析错误的是( )

A.可通过测定DNA碱基序列判断四种扁桃的亲缘关系

B.四种扁桃可能由同一祖先进化而来

C.降水和气温会影响四种扁桃的进化方向

D.生活环境越相似的扁桃亲缘关系越近

8.稻蝗属的三个近缘物种①日本稻蝗、②中华稻蝗台湾亚种和③小翅稻蝗,①与②、①与③的分布区域有重叠,②与③的分布区域不重叠。为探究它们之间的生殖隔离机制,进行了种间交配实验,结果如表所示。下列叙述错误的是( )

交配(♀×♂) ①×② ②×① ①×③ ③×① ②×③ ③×②

交配率/% 0 8 6 2 46 18

精子传送率/% 0 0 0 0 100 100

注:精子传送率是指受精囊中有精子的雌虫占确认交配雌虫的百分比

A.实验结果表明近缘物种之间也可进行交配

B.生殖隔离与物种的分布区域是否重叠无关

C.隔离是物种形成的必要条件

D.②和③之间可进行基因交流

9.(2024·四川绵阳期末)研究小组对某公园的金鱼草种群进行调查及基因鉴定,得知红花(CC)金鱼草76株、粉红花金鱼草(Cc) 82株、白花金鱼草(cc) 42株。下列叙述正确的是( )

A.金鱼草种群中包含同种全部个体,个体是繁殖的单位

B.金鱼草种群中全部基因C 和基因c的总和构成其基因库

C.该种群中C的基因频率为58.5%,Cc的基因型频率为41%

D.不同花色间数量的差异是朝着适应环境的方向变异造成的

10.(2024·河南信阳期末)狮子鱼一般栖息于温带靠海岸的岩礁或珊瑚礁内,但在马里亚纳海沟具有高压、终年无光的深海环境生存着一个通体透明的新物种——超深渊狮子鱼。研究发现,该超深渊狮子鱼的基因组中,缺乏大量与色素、视觉相关的基因。下列有关叙述正确的是( )

A.与色素、视觉相关的基因大量“丢失”,可能是染色体片段缺失所致

B.特殊极端条件直接对超深渊狮子鱼的适应性基因进行选择

C.特殊极端条件导致超深渊狮子鱼发生定向变异

D.狮子鱼与超深渊狮子鱼之间不存在生殖隔离

11.(2024·北京东城期末)茶尺蠖(茶尺蛾的幼虫)是我国茶树的主要害虫,影响茶叶产量。研究人员比较了甲、乙两地茶尺蠖对E病毒的敏感度,结果如图。以下说法错误的是( )

A.由图可知,甲地茶尺蠖对E病毒更敏感

B.两地茶尺蠖颜色深浅不同,因此判定为两个物种

C.为确定两地茶尺蠖是否为同一物种,可进行杂交实验

D.若两地茶尺蠖杂交后代不可育,说明两者存在生殖隔离

12.(2024·四川眉山期末)相互隔绝的甲、乙、丙小岛分别生活着某种植物种群Ⅰ、种群Ⅱ、种群Ⅲ,它们的种子颜色受复等位基因A(紫色)、a(红色)、a1(黄色)控制,1980年航海爱好者将甲岛的种群Ⅰ的种子带到乙岛和丙岛上播种分别形成了种群Ⅱ、种群Ⅲ,1983年和2000年统计所得的相关数据如表所示,甲岛基因频率一直未变。下列相关分析正确的是( )

A.该植物的复等位基因A、a、a1体现了基因突变的随机性

B.乙岛上aa的比例在逐渐降低,说明种群Ⅱ发生了进化

C.2000年乙岛的该植物种群A基因频率与甲岛的相同

D.2000年三座岛上的三个种群间存在地理隔离和生殖隔离

13.在某一地区,生物学家发现两个形态特征相近而鸣叫声音不同的青蛙种群。生物学家将这两个类型的青蛙通过人工授精的方式取得受精卵,发现绝大多数的受精卵在胚胎发育的早期死亡。实验结果表明这两个类型的青蛙( )

A.存在地理隔离 B.存在亲缘关系

C.属于同一物种 D.存在生殖隔离

14.(2024·浙江嘉兴期末)粉龙头猴面花和红龙头猴面花是起源于同一祖先的两个物种。它们的分布区域有重叠,前者主要由黄蜂授粉,后者主要由蜂鸟授粉。下列叙述正确的是( )

A.猴面花与黄蜂、蜂鸟之间存在协同进化

B.源于同一祖先的两种猴面花种群基因库相同

C.传粉者的不同导致不同猴面花产生不同的变异

D.粉龙头猴面花和红龙头猴面花是长期地理隔离导致生殖隔离形成的两个物种

15.(2024·贵州贵阳期末)每年夏天,某种蝙蝠从甲地飞到乙地避暑,途中需穿过1 500多公里的沙漠,其迁徙时间与仙人掌的花期重叠,蝙蝠沿着“花蜜走廊”飞行,从而穿过沙漠;待蝙蝠返回时,其食物主要是仙人掌的果实,且在归途中排出未消化的、有活性的种子。下列说法错误的是( )

A.蝙蝠对仙人掌个体之间的基因交流没有影响

B.蝙蝠沿着“花蜜走廊”飞行有利于其穿过沙漠

C.蝙蝠迁徙时间与仙人掌花期重叠是协同进化的结果

D.蝙蝠往返沙漠途中采食食物的不同是自然选择的结果

16.(2024·山东济南期末)一项新的研究揭示,植物的进化包括长时间的渐变,其间夹杂着短暂的大规模创新,尤其是在应对环境挑战时。这挑战了以往认为“植物和动物一样,是在进化史早期的一次大爆发式突变中进化而来”的观点。为了验证这一理论,科学家团队分析了248组植物的异同,发现植物结构组成的变化与整个细胞基因组加倍有关。结合材料与进化理论分析,下列叙述正确的是( )

A.上述研究为共同由来学说提供了胚胎学以及细胞和分子水平的证据

B.植物基因组的加倍虽未导致植物形态、结构、功能的改变,但为植物进化提供了原材料

C.环境诱导生物发生定向变异进而导致种群的基因频率朝一定方向改变

D.据上述研究推测植物进化是物种长期稳定与迅速形成新物种交替出现的过程

二、非选择题:本题包括5小题,共52分。

17.(6分)如图中的小圆圈表示物种,箭头表示物种的变异,箭头线上有两条短线代表被淘汰的变异个体。请根据此图解完成下列关于达尔文自然选择学说的问题。

(1)此图说明了一个什么观点?__________________。

(2)图解中为什么有的箭头被淘汰?__________________。

(3)图解中画出的未被淘汰的箭头综合说明了什么?__________________。

18.(11分)人们在1.5亿年前的沉积物中发现了已灭绝的剑尾动物化石,对每个个体背甲的长宽比都进行了测量,这一长宽比用S表示。如图,p曲线表示1.5亿年前该动物S值的分布。在1亿年前的沉积物中,在三个不同地点发现了三个不同剑尾动物的群体,图中a、b、c分别表示3种动物群体中S值的分布情况,请据图回答下列问题。

(1)在a、b、c三个群体中,最可能出现新种的是________,理由是__________________。

(2)在发现该动物的三个地区中,环境最可能保持不变的是________,理由是_________________________________。

(3)S值的变化实质是反映了______________的变化,这种变化是________的结果,这种作用还决定了生物进化的方向。

(4)要形成新的物种必须经过______________、______________、______________三个环节。

19.(10分)图1显示了某种甲虫的两个种群基因库的动态变化过程,种群中每只甲虫都有相应的基因型,A和a这对等位基因没有显隐性关系,共同决定甲虫的体色,甲虫体色的基因型和表型如图2所示。请据图回答下列问题。

(1)种群1的全部个体所含有的全部基因统称为________,不同体色的甲虫体现了生物多样性中的________多样性。

(2)在种群中出现了基因型为A′A的甲虫,A′基因最可能的来源是____________,该来源为生物进化________________。A′A个体的出现将会使种群基因库中的____________发生改变。

(3)图中箭头表示通过迁移,两个种群的基因库之间有机会进行____________。由此可知,种群1和种群2之间不存在____________。

(4)根据图1两个种群中不同体色的甲虫分布比例,可以初步推测出处于工业污染较为严重的环境中的是种群____________,该环境对甲虫的生存起到了____________作用。

(5)种群1和种群2中的甲虫只含A和a两种基因,发现种群1中AA个体为24%,aa个体为4%,种群2中Aa个体为48%,aa个体为16%,据此判断种群1和种群2所处的环境____________(填“差别较大”或“基本相同”)。

20.(16分)(2024·四川南充开学)图1为某地区中某种老鼠原种群被一条河分割成甲、乙两个种群后的进化过程示意图,图2为在某段时间内,种群甲中的A基因频率的变化情况。请回答下列问题。

(1)图1中a是由于__________________将原种群分为甲、乙两个种群,经过长期的过程b产生品系1和品系2,过程b的实质是_________________________,物种1和物种2形成的标志c是__________________。

(2)假设图2中种群无基因突变,个体间自由交配,则该种群在________________时间段内发生了进化,在Y3~Y4时间段内该种群中Aa的基因型频率为____________________,在Y4时____________(填“是”“否”或“不一定”)形成新物种。

(3)若时间单位为年,在某年时,甲种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为10%、30%和60%,则此时基因A的基因频率为________。现假设甲种群所生存的环境发生了一种新的变化,使得生存能力AA=Aa>aa,其中基因型为aa的个体每年减少20%,而基因型为AA和Aa的个体每年均增加20%,则下一年时种群中aa的基因型频率为______________。

21.(9分)(2024·重庆垫江开学)如图1为大河及两岸的农田。由于河的南岸农田发生某种甲虫的虫害,农民起初喷洒杀虫剂R,取得较好效果。但几年后又不得不放养青蛙来代替喷洒农药,以控制虫害。图2为南岸农田中该甲虫种群密度随时间变化的曲线图。

(1)图2中,使用杀虫剂R后,甲虫种群密度急剧下降,但B点仍有极少数抗药个体得以生存,原因是_____________________________。与A点相比,B点种群中抗杀虫剂R的甲虫比例增加是______________的结果。据图2可知,从______点开始,南岸农田开始放养青蛙。

(2)河的南岸马铃薯地和玉米地里都有此种甲虫种群,若调查发现其中甲虫的基因型种类和个体数如表所示。

马铃 薯地 基因型 AATT AaTT aaTT AATt AaTt aaTt AAtt Aatt aatt 总数

个体数 4 000 1 500 500 1 000 1 000 500 500 500 500 10 000

玉米地 基因型 AATT AaTT aaTT

个体数

据表推测,马铃薯地比玉米地甲虫的基因多样性________(填“高”或“低”)。

(3)若在河的北岸也发现了相似的甲虫种群,两岸甲虫的飞行极限距离都为50米,将两岸甲虫放在一起,发现它们可以交配并产生小甲虫,但小甲虫不育,这说明两个种群的甲虫之间存在________________。(多选)

A.遗传多样性 B.地理隔离

C.生殖隔离 D.物种多样性

参考答案

选择题

1.【答案】C

【解析】生物的变异是随机产生的,是不定向的,产生的变异可能对生物的生存是有利的,也可能对生物的生存是不利的,三种鸟所处的环境不同,不同的环境对生物产生的变异进行了定向选择,从而导致生物朝不同方向进化,鸟喙具有多样性。故选C。

2.【答案】D

【解析】分析曲线图可知,曲线Ⅰ随a基因频率的增大而下降,对应AA基因型频率的变化,曲线Ⅱ随a基因频率的增大而增大,对应aa基因型频率的变化,曲线Ⅲ对应Aa基因型频率的变化,A正确;突变、自然选择、迁入和迁出等可以改变基因频率,随机交配不改变基因频率,B正确; A基因频率为0.5时,a基因频率为0.5,由图可知Aa的基因型频率为0.5,且AA和aa的基因型频率相等,都为0.25,C正确;进化的实质是种群基因频率的定向改变,该种群a基因的频率发生了定向改变,说明了该种群在进化,D错误。

3.【答案】D

【解析】蓟马种群在使用农药之前已存在抗药性变异个体,农药只是起选择作用,变异是不定向的,A错误;获得性遗传是拉马克的进化观点,蓟马抗药性的形成是基因突变的结果,B错误;抗药性强的蓟马产生的后代不一定都具备更强的抗药性,C错误;通过农药的选择作用导致蓟马抗药性不断积累,有抗药性的蓟马生存并不断积累抗药性,D正确。

4.【答案】D

【解析】化石是研究进化的最直接证据,A正确;秋冬季节时银杏落叶是长期自然选择形成的,是适应环境的一种表现,B正确;突变和基因重组产生进化的原材料,对进化具有重要意义,C正确;利用嫁接、扦插等无性生殖方式繁殖的新个体,没有精子和卵细胞结合成受精卵的过程,因而后代一般不会出现变异,只具有母体的遗传特性,不利于其适应多变的环境,D错误。

5.【答案】B

【解析】a通过地理隔离形成两个种群a1和a2,又分别演化出b、c、d三个种群,虽然有地理隔离,但是不一定会产生生殖隔离,A错误。由于d是由a1演变而来,所以c与d之间可能存在生殖隔离,B正确。基因频率的改变不一定会导致生殖隔离而产生新的物种,但是产生生殖隔离的种群,基因频率一定会变化。a1中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同,但是b和d由于地理隔离存在,所以可能不是同一物种,C错误。即使a1中的外迁群体与当时a2种群的基因频率不同,只要c和d不存在生殖隔离,它们仍是同一物种,D错误。

6.【答案】D

【解析】野生型金黄色葡萄球菌体内存在的抗药性突变不是青霉素诱导产生的,而是自发突变,只是青霉素对抗性的突变起选择作用,A错误;金黄色葡萄球菌为原核生物,细胞中没有染色体,不能进行减数分裂,因此在自然情况下,金黄色葡萄球菌只能发生基因突变,B错误;在选择的过程中,存活下来的金黄色葡萄球菌都具有很强的抗青霉素能力,但变异是不定向的,其产生的后代不一定都具有很强的抗青霉素能力,因此,图乙中存活的菌体产生的后代不一定比图甲中存活个体的青霉素抗性强,C错误;自然选择的作用下,使抗性强的个体获得了生存的机会,通过繁殖使有利变异得到积累,从而使菌体的抗性越来越强,该过程说明自然选择能保留有利变异且能使有利变异得到积累,D正确。

7.【答案】D

【解析】可通过测定DNA碱基序列判断四种扁桃的亲缘关系,亲缘关系越近,DNA序列相似度越高,A正确;根据题干信息“四种扁桃存在不同程度的亲缘关系”,四种扁桃可能由同一祖先进化而来,B正确;降水和气温等环境因素会影响四种扁桃的进化方向,C正确;亲缘关系与遗传物质有关,扁桃的DNA序列相似度越高亲缘关系越近,与其生活环境无关,D错误。

8.【答案】D

【解析】由表格中的交配率的结果可知,表明近缘物种之间也可进行交配,A正确;已知①与②、①与③的分布区域有重叠,②与③的分布区域不重叠,但从交配率和精子传送率来看,说明生殖隔离与物种的分布区域是否重叠无关,B正确;隔离包括地理隔离和生殖隔离,隔离是物种形成的必要条件,C正确;②与③的分布区域不重叠,故②和③之间存在地理隔离,两者属于两个近缘物种,表中②×③交配精子传送率为100%,即使交配成功,由于存在生殖隔离,也不能进行基因交流,D错误。

9.【答案】C

【解析】种群是进化和繁殖的基本的单位,A错误;一个生物种群的全部等位基因的总和构成其基因库,B错误;由题意可知,CC的频率为38%,Cc的频率为41%,cc的频率为21%,该种群中C的基因频率为38%+41%×1/2=58.5%,C正确;不同花色数量的差异是由变异造成的,这种变异是不定向的,环境只能对这些变异进行定向选择,D错误。

10.【答案】A

【解析】染色体结构变异中的缺失会导致多个基因的“丢失”,故导致色素视觉相关的基因大量“丢失”的原因可能是染色体结构变异,A正确;特殊极端的环境条件直接对超深渊狮子鱼个体的表型进行选择,B错误;变异是不定向的,深海高压、终年无光等特殊极端条件可以对变异进行定向的选择,C错误;因自然选择,超深渊狮子鱼基因组中与色素、视觉相关的基因发生了大量丢失,使得超深渊狮子鱼种群与温带靠海岸狮子鱼种群的基因库不同,狮子鱼与超深渊狮子鱼是两个不同的物种,存在生殖隔离,D错误。

11.【答案】B

【解析】据图可知,甲地的茶尺蠖对E病毒的敏感性比乙地的茶尺蠖更强,A正确;判定两地茶尺蠖是否为两个物种,应该根据它们是否存在生殖隔离,根据两地茶尺蠖颜色深浅不同,不能判定是否为两个物种,B错误;为确定两地茶尺蠖是否为同一物种,可进行杂交实验,如果浅色型茶尺蠖与黑色型茶尺蠖之间能够相互交配并产生可育后代,说明两者仍为同一物种,即二者不存在生殖隔离,若两地茶尺蠖杂交后代不可育,说明两者存在生殖隔离,C、D正确。

12.【答案】C

【解析】复等位基因A、a、a1体现了基因突变的不定向性,A错误。3年后乙岛A的基因频率=40%+1/2×40%=60%,a的基因频率=1-60%=40%;20年后乙岛A的基因频率=36%+1/2×48%=60%,a的基因频率=1-60%=40%,乙岛在迁移3年后与20年后,A与a基因频率不变,即乙岛上的该植物种群A基因频率与甲岛上的保持相同,说明乙岛上植物没有发生进化,B错误,C正确。3年后乙岛A的基因频率=40%+1/2×40%=60%,a的基因频率=1-60%=40%,丙岛的基因频率A=9%+1/2×10%=14%;20年后乙岛A的基因频率=36%+1/2×48%=60%,a的基因频率=1-60%=40%,丙岛的基因频率A=5%,a的基因频率=40%,乙岛在迁移3年后与20年后,A与a基因频率不变,即乙岛上的该植物种群A基因频率与甲岛上的保持相同,说明乙岛上植物没有发生进化,而丙岛上植物种群基因频率发生了变化,说明丙岛上植物发生了进化,但它们可能还是同一个物种,因此,三座岛上该植物种群间可能不存在生殖隔离,D错误。

13.【答案】D

【解析】不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育的后代,这种现象叫作生殖隔离。由题意知,通过人工授精的方式取得的受精卵绝大多数在胚胎发育的早期死亡,表明这两个类型的青蛙之间存在生殖隔离,D正确,A、B、C错误。

14.【答案】A

【解析】协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,故猴面花与黄蜂、蜂鸟之间存在协同进化,A正确;粉龙头猴面花和红龙头猴面花属于不同的物种,尽管起源于一个祖先种,但因进化最终导致它们的基因库会存在差异,B错误;变异是不定向的,因此不同猴面花产生不同的变异不是传粉者的不同导致的,C错误;粉龙头猴面花和红龙头猴面花分布区重叠,二者不存在地理隔离,D错误。

15.【答案】A

【解析】根据题意“待蝙蝠返回时,其食物主要是仙人掌的果实,且在归途中排出未消化的、有活性的种子”,说明蝙蝠可帮助仙人掌进行种子的传播,即对仙人掌个体之间的基因交流存在影响,A错误;蝙蝠沿着“花蜜走廊”飞行,可从花蜜中获取食物,因此有利于其穿过沙漠,B正确;协同进化是不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,因此蝙蝠迁徙时间与仙人掌花期重叠是协同进化的结果,C正确;蝙蝠往返沙漠途中采食食物的不同是对环境的适应,是自然选择的结果,D正确。

16.【答案】D

【解析】由题干信息可知,题述研究为共同由来学说提供了分子水平的证据,A错误;由题干信息可知,植物结构组成的变化与整个细胞基因组加倍有关,这种加倍的原因可能是基因组复制过程中出现了错误,产生了基因的重复拷贝,所以植物进化过程中基因的重复拷贝会导致植物结构改变,B错误;变异是不定向的,C错误;由上述研究可以推测物种的形成并不都是渐变的,而是物种长期稳定与迅速形成新物种交替出现的过程,D正确。

非选择题

17.【答案】(每空2分,共6分)

(1)变异是不定向的,自然选择是定向的 (2)在生存斗争中,不利于生存的变异个体在斗争中被淘汰 (3)说明在生存斗争中适于生存的变异被保留,并逐代通过遗传而不断累积加强(说明自然选择是定向的)

【解析】圆圈表示物种;箭头表示变异,箭头有多个方向,说明变异是不定向的;箭头线上有两条短线表示淘汰的个体;没短线的箭头就是保留的个体,只有一个方向,说明自然选择决定进化的方向,是定向的。有的变异个体被淘汰,说明不能适应环境,是不利变异。在生存斗争中适于生存的变异被保留,并逐代通过遗传而不断累积加强。

18.【答案】(除注明外,每空1分,共11分)

(1)c c变异类型最多,有可能出现适应环境的变异类型而形成新物种(2分)

(2)a a的群体性状与1.5亿年前的群体最相似(2分)

(3)基因频率 自然选择 (4)突变和基因重组 自然选择 隔离

【解析】(1)在a、b、c三个群体中,c群体最可能出现新物种,理由是c变异类型最多,有可能出现适应环境的变异类型而形成新物种。(2)在发现该动物的三个地区中,a地区的环境最可能保持不变,理由是a的群体性状与1.5亿年前的群体性状最相似。(3)S值的变化实质上是反映了基因频率的变化,这种变化是自然选择的结果,这种作用还决定了生物进化的方向。(4)要形成新物种必须经过突变和基因重组、自然选择和生殖隔离三个环节。

19.【答案】(每空1分,共10分)

(1)基因库 遗传(基因) (2)基因突变 提供原材料 基因频率 (3)基因交流 生殖隔离

(4)1 选择 (5)基本相同

【解析】(1)种群1的全部个体所含有的全部基因统称为基因库,不同体色的甲虫体现了生物多样性中的遗传(基因)多样性。(2)基因突变能形成新的等位基因,故A′基因最可能的来源是基因突变。可遗传的变异是生物进化的原材料,可遗传变异的来源有基因突变、基因重组和染色体变异;A′A个体的出现将会使种群1基因库中的基因频率发生改变。(3)图中箭头表示通过迁移,两个种群的基因库之间有机会进行基因交流。由此可知,种群1和种群2之间不存在生殖隔离。(4)根据图1两个种群中不同体色的甲虫分布比例,可以初步推测出处于工业污染较为严重的环境中的是种群1。该环境对甲虫的生存起到了选择作用。(5)种群1的AA=24%,aa=4%,则Aa=72%,所以基因频率为A=60%,a=40%。种群2中Aa=48%,aa=16%,则AA=36%,基因频率为A=60%,a=40%,两个种群基因频率相等,所以所处环境基本相同。

20.【答案】(每空2分,共16分)

(1)地理隔离 定向改变种群的基因频率 生殖隔离 (2)Y1~Y3 18% 不一定 (3)25% 50%

【解析】(1)图1中a是地理隔离,b是自然选择,自然选择定向改变种群的基因频率,物种1和物种2形成的标志c是产生生殖隔离。(2)生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,图中Y1~Y3时间段内种群基因频率改变,说明该时间段内甲种群生物发生了进化,在Y3~Y4时间段内该种群中Aa的基因型频率为2×0.9×0.1×100%=18%,在Y4时基因频率未变,也不知是否产生生殖隔离,故不一定形成新物种。(3)甲种群中基因型为AA、Aa和aa的基因型频率分别为10%、30%和60%,A的基因频率=AA的频率+1/2Aa的频率=10%+1/2×30%=25%;基因型为aa的个体每年减少20%,而基因型为AA和Aa的个体每年均增加20%,则下一年时种群中aa为(60-60×20%)=48,AA为10+10×20%=12,Aa为30+30×20%=36,aa基因型频率约为48÷(48+12+36)×100%=50%。

21.【答案】(除注明外,每空2分,共9分)

(1)种群中有少数个体对杀虫剂具有抗性 自然选择(1分) C (2)高 (3)BC

【解析】(1)从A点到B点,在施用杀虫剂的初期,由于变异是不定向的,某些害虫具有抗药性变异,故害虫种群密度都急剧下降,但仍有极少数个体得以生存;自然选择能够选择并保存耐药性强的个体,故与A点相比,B点种群中抗杀虫剂R的甲虫比例增加是自然选择的结果;据图可知,C点后甲虫的种群密度下降后且能维持相对稳定,说明该点之后开始生物防治,即从C点开始,南岸农田开始放养青蛙。(2)分析表格数据,河的南岸马铃薯地基因型种类有9种,河的南岸玉米地里基因型种类有3种,马铃薯地的基因和基因型种类多,所以马铃薯地比玉米地甲虫的基因(遗传)多样性高。(3)河宽为100米两岸甲虫的飞行极限距离都为50米,两岸存在地理隔离,而生殖隔离是指自然状态下不能相互交配或者交配后无法产生可育后代的现象,两岸甲虫的飞行极限距离都为50米,将两岸甲虫放在一起,发现它们可以交配并产生小甲虫,但小甲虫不育,这说明两个种群的甲虫之间存在生殖隔离。故选BC。

达标检测卷

(时间:45分钟)

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.加拉帕戈斯群岛位于南美洲附近的太平洋中,由13个主要岛屿组成。下图所示的三种鸟生活在该群岛,均以树干中的昆虫为食。图a表示啄木鸟,图b表示夏威夷食虫鸟,图c表示加拉帕戈斯金丝雀。对这种鸟喙多样性的合理解释是( )

A.地理隔离 B.用进废退

C.自然选择 D.定向变异

2.等位基因(A/a)位于某种昆虫的常染色体上,该种昆虫的一个数量非常大的种群在世代传递过程中,a基因的频率与基因型频率之间的关系如图所示。以下叙述不正确的是( )

A.曲线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别代表 AA、aa、Aa的基因型频率

B.突变、自然选择、迁入和迁出等可以改变基因频率

C.A基因频率为0.5时,AA、aa的基因型频率为0.25

D.该昆虫种群基因型频率发生了改变,说明该种群在进化

3.经调查发现,某地区蓟马(一种害虫)种群的抗药性不断增强,其原因是连续多年对蓟马使用农药。下列有关叙述正确的是( )

A.农药的使用让蓟马种群产生了抗药性变异

B.蓟马抗药性的形成是获得性遗传的结果

C.抗药性强的蓟马产生的后代都具有更强的抗药性

D.农药选择让有抗药性的蓟马生存并不断积累抗药性

4.(2024·广西河池期末)我国科学家曾在辽宁西部发现距今约1.6亿年的银杏木化石。银杏是一种落叶乔木,秋冬季时,金黄色的银杏树叶落满大地,极具诗意。下列叙述错误的是( )

A.银杏木化石是研究银杏进化的最直接证据

B.秋冬季节时银杏落叶是长期自然选择形成的

C.突变和基因重组都对银杏的进化具有重要意义

D.用扦插等无性生殖的方式繁殖银杏利于其适应多变的环境

5.如图是物种形成的一种模式。 物种a因为地理障碍分隔为两个种群a1和a2,经过漫长的进化,分别形成新物种b和c。在此进程中的某一时刻,a1种群的部分群体越过障碍外迁与a2同域分布,向d方向进化。下列有关叙述正确的是( )

A.b和d存在地理隔离,所以一定存在生殖隔离

B.c和d不存在地理隔离,却可能存在生殖隔离

C.a1中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同,则b和d是同一物种

D.a1中的外迁群体与当时a2种群的基因频率不同,则c和d是不同物种

6.野生型金黄色葡萄球菌对青霉素敏感。将它接种到青霉素浓度为0.1单位/cm3的培养基里,绝大多数死亡,有个别存活(如图甲),并能进行繁殖。其后代用同浓度的青霉素处理,能存活下来的增多(如图乙)。再逐步提高培养基中青霉素的浓度,可以得到一个能生长在250单位/cm3的培养基里的品系。下列叙述正确的是( )

A.图甲中个别菌体存活是由于青霉素诱导其产生了抗性突变

B.金黄色葡萄球菌可发生基因突变、基因重组和染色体畸变等变异

C.图乙中存活菌体产生的后代一定比图甲中存活个体的青霉素抗性强

D.此过程说明自然选择不仅能保留有利变异且能使有利变异得到积累

7.我国新疆和内蒙古存在4种野生扁桃,新疆野扁桃、蒙古扁桃、长柄扁桃和西康扁桃,它们同为桃属植物。研究发现,四种扁桃存在不同程度的亲缘关系。下列分析错误的是( )

A.可通过测定DNA碱基序列判断四种扁桃的亲缘关系

B.四种扁桃可能由同一祖先进化而来

C.降水和气温会影响四种扁桃的进化方向

D.生活环境越相似的扁桃亲缘关系越近

8.稻蝗属的三个近缘物种①日本稻蝗、②中华稻蝗台湾亚种和③小翅稻蝗,①与②、①与③的分布区域有重叠,②与③的分布区域不重叠。为探究它们之间的生殖隔离机制,进行了种间交配实验,结果如表所示。下列叙述错误的是( )

交配(♀×♂) ①×② ②×① ①×③ ③×① ②×③ ③×②

交配率/% 0 8 6 2 46 18

精子传送率/% 0 0 0 0 100 100

注:精子传送率是指受精囊中有精子的雌虫占确认交配雌虫的百分比

A.实验结果表明近缘物种之间也可进行交配

B.生殖隔离与物种的分布区域是否重叠无关

C.隔离是物种形成的必要条件

D.②和③之间可进行基因交流

9.(2024·四川绵阳期末)研究小组对某公园的金鱼草种群进行调查及基因鉴定,得知红花(CC)金鱼草76株、粉红花金鱼草(Cc) 82株、白花金鱼草(cc) 42株。下列叙述正确的是( )

A.金鱼草种群中包含同种全部个体,个体是繁殖的单位

B.金鱼草种群中全部基因C 和基因c的总和构成其基因库

C.该种群中C的基因频率为58.5%,Cc的基因型频率为41%

D.不同花色间数量的差异是朝着适应环境的方向变异造成的

10.(2024·河南信阳期末)狮子鱼一般栖息于温带靠海岸的岩礁或珊瑚礁内,但在马里亚纳海沟具有高压、终年无光的深海环境生存着一个通体透明的新物种——超深渊狮子鱼。研究发现,该超深渊狮子鱼的基因组中,缺乏大量与色素、视觉相关的基因。下列有关叙述正确的是( )

A.与色素、视觉相关的基因大量“丢失”,可能是染色体片段缺失所致

B.特殊极端条件直接对超深渊狮子鱼的适应性基因进行选择

C.特殊极端条件导致超深渊狮子鱼发生定向变异

D.狮子鱼与超深渊狮子鱼之间不存在生殖隔离

11.(2024·北京东城期末)茶尺蠖(茶尺蛾的幼虫)是我国茶树的主要害虫,影响茶叶产量。研究人员比较了甲、乙两地茶尺蠖对E病毒的敏感度,结果如图。以下说法错误的是( )

A.由图可知,甲地茶尺蠖对E病毒更敏感

B.两地茶尺蠖颜色深浅不同,因此判定为两个物种

C.为确定两地茶尺蠖是否为同一物种,可进行杂交实验

D.若两地茶尺蠖杂交后代不可育,说明两者存在生殖隔离

12.(2024·四川眉山期末)相互隔绝的甲、乙、丙小岛分别生活着某种植物种群Ⅰ、种群Ⅱ、种群Ⅲ,它们的种子颜色受复等位基因A(紫色)、a(红色)、a1(黄色)控制,1980年航海爱好者将甲岛的种群Ⅰ的种子带到乙岛和丙岛上播种分别形成了种群Ⅱ、种群Ⅲ,1983年和2000年统计所得的相关数据如表所示,甲岛基因频率一直未变。下列相关分析正确的是( )

A.该植物的复等位基因A、a、a1体现了基因突变的随机性

B.乙岛上aa的比例在逐渐降低,说明种群Ⅱ发生了进化

C.2000年乙岛的该植物种群A基因频率与甲岛的相同

D.2000年三座岛上的三个种群间存在地理隔离和生殖隔离

13.在某一地区,生物学家发现两个形态特征相近而鸣叫声音不同的青蛙种群。生物学家将这两个类型的青蛙通过人工授精的方式取得受精卵,发现绝大多数的受精卵在胚胎发育的早期死亡。实验结果表明这两个类型的青蛙( )

A.存在地理隔离 B.存在亲缘关系

C.属于同一物种 D.存在生殖隔离

14.(2024·浙江嘉兴期末)粉龙头猴面花和红龙头猴面花是起源于同一祖先的两个物种。它们的分布区域有重叠,前者主要由黄蜂授粉,后者主要由蜂鸟授粉。下列叙述正确的是( )

A.猴面花与黄蜂、蜂鸟之间存在协同进化

B.源于同一祖先的两种猴面花种群基因库相同

C.传粉者的不同导致不同猴面花产生不同的变异

D.粉龙头猴面花和红龙头猴面花是长期地理隔离导致生殖隔离形成的两个物种

15.(2024·贵州贵阳期末)每年夏天,某种蝙蝠从甲地飞到乙地避暑,途中需穿过1 500多公里的沙漠,其迁徙时间与仙人掌的花期重叠,蝙蝠沿着“花蜜走廊”飞行,从而穿过沙漠;待蝙蝠返回时,其食物主要是仙人掌的果实,且在归途中排出未消化的、有活性的种子。下列说法错误的是( )

A.蝙蝠对仙人掌个体之间的基因交流没有影响

B.蝙蝠沿着“花蜜走廊”飞行有利于其穿过沙漠

C.蝙蝠迁徙时间与仙人掌花期重叠是协同进化的结果

D.蝙蝠往返沙漠途中采食食物的不同是自然选择的结果

16.(2024·山东济南期末)一项新的研究揭示,植物的进化包括长时间的渐变,其间夹杂着短暂的大规模创新,尤其是在应对环境挑战时。这挑战了以往认为“植物和动物一样,是在进化史早期的一次大爆发式突变中进化而来”的观点。为了验证这一理论,科学家团队分析了248组植物的异同,发现植物结构组成的变化与整个细胞基因组加倍有关。结合材料与进化理论分析,下列叙述正确的是( )

A.上述研究为共同由来学说提供了胚胎学以及细胞和分子水平的证据

B.植物基因组的加倍虽未导致植物形态、结构、功能的改变,但为植物进化提供了原材料

C.环境诱导生物发生定向变异进而导致种群的基因频率朝一定方向改变

D.据上述研究推测植物进化是物种长期稳定与迅速形成新物种交替出现的过程

二、非选择题:本题包括5小题,共52分。

17.(6分)如图中的小圆圈表示物种,箭头表示物种的变异,箭头线上有两条短线代表被淘汰的变异个体。请根据此图解完成下列关于达尔文自然选择学说的问题。

(1)此图说明了一个什么观点?__________________。

(2)图解中为什么有的箭头被淘汰?__________________。

(3)图解中画出的未被淘汰的箭头综合说明了什么?__________________。

18.(11分)人们在1.5亿年前的沉积物中发现了已灭绝的剑尾动物化石,对每个个体背甲的长宽比都进行了测量,这一长宽比用S表示。如图,p曲线表示1.5亿年前该动物S值的分布。在1亿年前的沉积物中,在三个不同地点发现了三个不同剑尾动物的群体,图中a、b、c分别表示3种动物群体中S值的分布情况,请据图回答下列问题。

(1)在a、b、c三个群体中,最可能出现新种的是________,理由是__________________。

(2)在发现该动物的三个地区中,环境最可能保持不变的是________,理由是_________________________________。

(3)S值的变化实质是反映了______________的变化,这种变化是________的结果,这种作用还决定了生物进化的方向。

(4)要形成新的物种必须经过______________、______________、______________三个环节。

19.(10分)图1显示了某种甲虫的两个种群基因库的动态变化过程,种群中每只甲虫都有相应的基因型,A和a这对等位基因没有显隐性关系,共同决定甲虫的体色,甲虫体色的基因型和表型如图2所示。请据图回答下列问题。

(1)种群1的全部个体所含有的全部基因统称为________,不同体色的甲虫体现了生物多样性中的________多样性。

(2)在种群中出现了基因型为A′A的甲虫,A′基因最可能的来源是____________,该来源为生物进化________________。A′A个体的出现将会使种群基因库中的____________发生改变。

(3)图中箭头表示通过迁移,两个种群的基因库之间有机会进行____________。由此可知,种群1和种群2之间不存在____________。

(4)根据图1两个种群中不同体色的甲虫分布比例,可以初步推测出处于工业污染较为严重的环境中的是种群____________,该环境对甲虫的生存起到了____________作用。

(5)种群1和种群2中的甲虫只含A和a两种基因,发现种群1中AA个体为24%,aa个体为4%,种群2中Aa个体为48%,aa个体为16%,据此判断种群1和种群2所处的环境____________(填“差别较大”或“基本相同”)。

20.(16分)(2024·四川南充开学)图1为某地区中某种老鼠原种群被一条河分割成甲、乙两个种群后的进化过程示意图,图2为在某段时间内,种群甲中的A基因频率的变化情况。请回答下列问题。

(1)图1中a是由于__________________将原种群分为甲、乙两个种群,经过长期的过程b产生品系1和品系2,过程b的实质是_________________________,物种1和物种2形成的标志c是__________________。

(2)假设图2中种群无基因突变,个体间自由交配,则该种群在________________时间段内发生了进化,在Y3~Y4时间段内该种群中Aa的基因型频率为____________________,在Y4时____________(填“是”“否”或“不一定”)形成新物种。

(3)若时间单位为年,在某年时,甲种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为10%、30%和60%,则此时基因A的基因频率为________。现假设甲种群所生存的环境发生了一种新的变化,使得生存能力AA=Aa>aa,其中基因型为aa的个体每年减少20%,而基因型为AA和Aa的个体每年均增加20%,则下一年时种群中aa的基因型频率为______________。

21.(9分)(2024·重庆垫江开学)如图1为大河及两岸的农田。由于河的南岸农田发生某种甲虫的虫害,农民起初喷洒杀虫剂R,取得较好效果。但几年后又不得不放养青蛙来代替喷洒农药,以控制虫害。图2为南岸农田中该甲虫种群密度随时间变化的曲线图。

(1)图2中,使用杀虫剂R后,甲虫种群密度急剧下降,但B点仍有极少数抗药个体得以生存,原因是_____________________________。与A点相比,B点种群中抗杀虫剂R的甲虫比例增加是______________的结果。据图2可知,从______点开始,南岸农田开始放养青蛙。

(2)河的南岸马铃薯地和玉米地里都有此种甲虫种群,若调查发现其中甲虫的基因型种类和个体数如表所示。

马铃 薯地 基因型 AATT AaTT aaTT AATt AaTt aaTt AAtt Aatt aatt 总数

个体数 4 000 1 500 500 1 000 1 000 500 500 500 500 10 000

玉米地 基因型 AATT AaTT aaTT

个体数

据表推测,马铃薯地比玉米地甲虫的基因多样性________(填“高”或“低”)。

(3)若在河的北岸也发现了相似的甲虫种群,两岸甲虫的飞行极限距离都为50米,将两岸甲虫放在一起,发现它们可以交配并产生小甲虫,但小甲虫不育,这说明两个种群的甲虫之间存在________________。(多选)

A.遗传多样性 B.地理隔离

C.生殖隔离 D.物种多样性

参考答案

选择题

1.【答案】C

【解析】生物的变异是随机产生的,是不定向的,产生的变异可能对生物的生存是有利的,也可能对生物的生存是不利的,三种鸟所处的环境不同,不同的环境对生物产生的变异进行了定向选择,从而导致生物朝不同方向进化,鸟喙具有多样性。故选C。

2.【答案】D

【解析】分析曲线图可知,曲线Ⅰ随a基因频率的增大而下降,对应AA基因型频率的变化,曲线Ⅱ随a基因频率的增大而增大,对应aa基因型频率的变化,曲线Ⅲ对应Aa基因型频率的变化,A正确;突变、自然选择、迁入和迁出等可以改变基因频率,随机交配不改变基因频率,B正确; A基因频率为0.5时,a基因频率为0.5,由图可知Aa的基因型频率为0.5,且AA和aa的基因型频率相等,都为0.25,C正确;进化的实质是种群基因频率的定向改变,该种群a基因的频率发生了定向改变,说明了该种群在进化,D错误。

3.【答案】D

【解析】蓟马种群在使用农药之前已存在抗药性变异个体,农药只是起选择作用,变异是不定向的,A错误;获得性遗传是拉马克的进化观点,蓟马抗药性的形成是基因突变的结果,B错误;抗药性强的蓟马产生的后代不一定都具备更强的抗药性,C错误;通过农药的选择作用导致蓟马抗药性不断积累,有抗药性的蓟马生存并不断积累抗药性,D正确。

4.【答案】D

【解析】化石是研究进化的最直接证据,A正确;秋冬季节时银杏落叶是长期自然选择形成的,是适应环境的一种表现,B正确;突变和基因重组产生进化的原材料,对进化具有重要意义,C正确;利用嫁接、扦插等无性生殖方式繁殖的新个体,没有精子和卵细胞结合成受精卵的过程,因而后代一般不会出现变异,只具有母体的遗传特性,不利于其适应多变的环境,D错误。

5.【答案】B

【解析】a通过地理隔离形成两个种群a1和a2,又分别演化出b、c、d三个种群,虽然有地理隔离,但是不一定会产生生殖隔离,A错误。由于d是由a1演变而来,所以c与d之间可能存在生殖隔离,B正确。基因频率的改变不一定会导致生殖隔离而产生新的物种,但是产生生殖隔离的种群,基因频率一定会变化。a1中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同,但是b和d由于地理隔离存在,所以可能不是同一物种,C错误。即使a1中的外迁群体与当时a2种群的基因频率不同,只要c和d不存在生殖隔离,它们仍是同一物种,D错误。

6.【答案】D

【解析】野生型金黄色葡萄球菌体内存在的抗药性突变不是青霉素诱导产生的,而是自发突变,只是青霉素对抗性的突变起选择作用,A错误;金黄色葡萄球菌为原核生物,细胞中没有染色体,不能进行减数分裂,因此在自然情况下,金黄色葡萄球菌只能发生基因突变,B错误;在选择的过程中,存活下来的金黄色葡萄球菌都具有很强的抗青霉素能力,但变异是不定向的,其产生的后代不一定都具有很强的抗青霉素能力,因此,图乙中存活的菌体产生的后代不一定比图甲中存活个体的青霉素抗性强,C错误;自然选择的作用下,使抗性强的个体获得了生存的机会,通过繁殖使有利变异得到积累,从而使菌体的抗性越来越强,该过程说明自然选择能保留有利变异且能使有利变异得到积累,D正确。

7.【答案】D

【解析】可通过测定DNA碱基序列判断四种扁桃的亲缘关系,亲缘关系越近,DNA序列相似度越高,A正确;根据题干信息“四种扁桃存在不同程度的亲缘关系”,四种扁桃可能由同一祖先进化而来,B正确;降水和气温等环境因素会影响四种扁桃的进化方向,C正确;亲缘关系与遗传物质有关,扁桃的DNA序列相似度越高亲缘关系越近,与其生活环境无关,D错误。

8.【答案】D

【解析】由表格中的交配率的结果可知,表明近缘物种之间也可进行交配,A正确;已知①与②、①与③的分布区域有重叠,②与③的分布区域不重叠,但从交配率和精子传送率来看,说明生殖隔离与物种的分布区域是否重叠无关,B正确;隔离包括地理隔离和生殖隔离,隔离是物种形成的必要条件,C正确;②与③的分布区域不重叠,故②和③之间存在地理隔离,两者属于两个近缘物种,表中②×③交配精子传送率为100%,即使交配成功,由于存在生殖隔离,也不能进行基因交流,D错误。

9.【答案】C

【解析】种群是进化和繁殖的基本的单位,A错误;一个生物种群的全部等位基因的总和构成其基因库,B错误;由题意可知,CC的频率为38%,Cc的频率为41%,cc的频率为21%,该种群中C的基因频率为38%+41%×1/2=58.5%,C正确;不同花色数量的差异是由变异造成的,这种变异是不定向的,环境只能对这些变异进行定向选择,D错误。

10.【答案】A

【解析】染色体结构变异中的缺失会导致多个基因的“丢失”,故导致色素视觉相关的基因大量“丢失”的原因可能是染色体结构变异,A正确;特殊极端的环境条件直接对超深渊狮子鱼个体的表型进行选择,B错误;变异是不定向的,深海高压、终年无光等特殊极端条件可以对变异进行定向的选择,C错误;因自然选择,超深渊狮子鱼基因组中与色素、视觉相关的基因发生了大量丢失,使得超深渊狮子鱼种群与温带靠海岸狮子鱼种群的基因库不同,狮子鱼与超深渊狮子鱼是两个不同的物种,存在生殖隔离,D错误。

11.【答案】B

【解析】据图可知,甲地的茶尺蠖对E病毒的敏感性比乙地的茶尺蠖更强,A正确;判定两地茶尺蠖是否为两个物种,应该根据它们是否存在生殖隔离,根据两地茶尺蠖颜色深浅不同,不能判定是否为两个物种,B错误;为确定两地茶尺蠖是否为同一物种,可进行杂交实验,如果浅色型茶尺蠖与黑色型茶尺蠖之间能够相互交配并产生可育后代,说明两者仍为同一物种,即二者不存在生殖隔离,若两地茶尺蠖杂交后代不可育,说明两者存在生殖隔离,C、D正确。

12.【答案】C

【解析】复等位基因A、a、a1体现了基因突变的不定向性,A错误。3年后乙岛A的基因频率=40%+1/2×40%=60%,a的基因频率=1-60%=40%;20年后乙岛A的基因频率=36%+1/2×48%=60%,a的基因频率=1-60%=40%,乙岛在迁移3年后与20年后,A与a基因频率不变,即乙岛上的该植物种群A基因频率与甲岛上的保持相同,说明乙岛上植物没有发生进化,B错误,C正确。3年后乙岛A的基因频率=40%+1/2×40%=60%,a的基因频率=1-60%=40%,丙岛的基因频率A=9%+1/2×10%=14%;20年后乙岛A的基因频率=36%+1/2×48%=60%,a的基因频率=1-60%=40%,丙岛的基因频率A=5%,a的基因频率=40%,乙岛在迁移3年后与20年后,A与a基因频率不变,即乙岛上的该植物种群A基因频率与甲岛上的保持相同,说明乙岛上植物没有发生进化,而丙岛上植物种群基因频率发生了变化,说明丙岛上植物发生了进化,但它们可能还是同一个物种,因此,三座岛上该植物种群间可能不存在生殖隔离,D错误。

13.【答案】D

【解析】不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育的后代,这种现象叫作生殖隔离。由题意知,通过人工授精的方式取得的受精卵绝大多数在胚胎发育的早期死亡,表明这两个类型的青蛙之间存在生殖隔离,D正确,A、B、C错误。

14.【答案】A

【解析】协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,故猴面花与黄蜂、蜂鸟之间存在协同进化,A正确;粉龙头猴面花和红龙头猴面花属于不同的物种,尽管起源于一个祖先种,但因进化最终导致它们的基因库会存在差异,B错误;变异是不定向的,因此不同猴面花产生不同的变异不是传粉者的不同导致的,C错误;粉龙头猴面花和红龙头猴面花分布区重叠,二者不存在地理隔离,D错误。

15.【答案】A

【解析】根据题意“待蝙蝠返回时,其食物主要是仙人掌的果实,且在归途中排出未消化的、有活性的种子”,说明蝙蝠可帮助仙人掌进行种子的传播,即对仙人掌个体之间的基因交流存在影响,A错误;蝙蝠沿着“花蜜走廊”飞行,可从花蜜中获取食物,因此有利于其穿过沙漠,B正确;协同进化是不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,因此蝙蝠迁徙时间与仙人掌花期重叠是协同进化的结果,C正确;蝙蝠往返沙漠途中采食食物的不同是对环境的适应,是自然选择的结果,D正确。

16.【答案】D

【解析】由题干信息可知,题述研究为共同由来学说提供了分子水平的证据,A错误;由题干信息可知,植物结构组成的变化与整个细胞基因组加倍有关,这种加倍的原因可能是基因组复制过程中出现了错误,产生了基因的重复拷贝,所以植物进化过程中基因的重复拷贝会导致植物结构改变,B错误;变异是不定向的,C错误;由上述研究可以推测物种的形成并不都是渐变的,而是物种长期稳定与迅速形成新物种交替出现的过程,D正确。

非选择题

17.【答案】(每空2分,共6分)

(1)变异是不定向的,自然选择是定向的 (2)在生存斗争中,不利于生存的变异个体在斗争中被淘汰 (3)说明在生存斗争中适于生存的变异被保留,并逐代通过遗传而不断累积加强(说明自然选择是定向的)

【解析】圆圈表示物种;箭头表示变异,箭头有多个方向,说明变异是不定向的;箭头线上有两条短线表示淘汰的个体;没短线的箭头就是保留的个体,只有一个方向,说明自然选择决定进化的方向,是定向的。有的变异个体被淘汰,说明不能适应环境,是不利变异。在生存斗争中适于生存的变异被保留,并逐代通过遗传而不断累积加强。

18.【答案】(除注明外,每空1分,共11分)

(1)c c变异类型最多,有可能出现适应环境的变异类型而形成新物种(2分)

(2)a a的群体性状与1.5亿年前的群体最相似(2分)

(3)基因频率 自然选择 (4)突变和基因重组 自然选择 隔离

【解析】(1)在a、b、c三个群体中,c群体最可能出现新物种,理由是c变异类型最多,有可能出现适应环境的变异类型而形成新物种。(2)在发现该动物的三个地区中,a地区的环境最可能保持不变,理由是a的群体性状与1.5亿年前的群体性状最相似。(3)S值的变化实质上是反映了基因频率的变化,这种变化是自然选择的结果,这种作用还决定了生物进化的方向。(4)要形成新物种必须经过突变和基因重组、自然选择和生殖隔离三个环节。

19.【答案】(每空1分,共10分)

(1)基因库 遗传(基因) (2)基因突变 提供原材料 基因频率 (3)基因交流 生殖隔离

(4)1 选择 (5)基本相同

【解析】(1)种群1的全部个体所含有的全部基因统称为基因库,不同体色的甲虫体现了生物多样性中的遗传(基因)多样性。(2)基因突变能形成新的等位基因,故A′基因最可能的来源是基因突变。可遗传的变异是生物进化的原材料,可遗传变异的来源有基因突变、基因重组和染色体变异;A′A个体的出现将会使种群1基因库中的基因频率发生改变。(3)图中箭头表示通过迁移,两个种群的基因库之间有机会进行基因交流。由此可知,种群1和种群2之间不存在生殖隔离。(4)根据图1两个种群中不同体色的甲虫分布比例,可以初步推测出处于工业污染较为严重的环境中的是种群1。该环境对甲虫的生存起到了选择作用。(5)种群1的AA=24%,aa=4%,则Aa=72%,所以基因频率为A=60%,a=40%。种群2中Aa=48%,aa=16%,则AA=36%,基因频率为A=60%,a=40%,两个种群基因频率相等,所以所处环境基本相同。

20.【答案】(每空2分,共16分)

(1)地理隔离 定向改变种群的基因频率 生殖隔离 (2)Y1~Y3 18% 不一定 (3)25% 50%

【解析】(1)图1中a是地理隔离,b是自然选择,自然选择定向改变种群的基因频率,物种1和物种2形成的标志c是产生生殖隔离。(2)生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,图中Y1~Y3时间段内种群基因频率改变,说明该时间段内甲种群生物发生了进化,在Y3~Y4时间段内该种群中Aa的基因型频率为2×0.9×0.1×100%=18%,在Y4时基因频率未变,也不知是否产生生殖隔离,故不一定形成新物种。(3)甲种群中基因型为AA、Aa和aa的基因型频率分别为10%、30%和60%,A的基因频率=AA的频率+1/2Aa的频率=10%+1/2×30%=25%;基因型为aa的个体每年减少20%,而基因型为AA和Aa的个体每年均增加20%,则下一年时种群中aa为(60-60×20%)=48,AA为10+10×20%=12,Aa为30+30×20%=36,aa基因型频率约为48÷(48+12+36)×100%=50%。

21.【答案】(除注明外,每空2分,共9分)

(1)种群中有少数个体对杀虫剂具有抗性 自然选择(1分) C (2)高 (3)BC

【解析】(1)从A点到B点,在施用杀虫剂的初期,由于变异是不定向的,某些害虫具有抗药性变异,故害虫种群密度都急剧下降,但仍有极少数个体得以生存;自然选择能够选择并保存耐药性强的个体,故与A点相比,B点种群中抗杀虫剂R的甲虫比例增加是自然选择的结果;据图可知,C点后甲虫的种群密度下降后且能维持相对稳定,说明该点之后开始生物防治,即从C点开始,南岸农田开始放养青蛙。(2)分析表格数据,河的南岸马铃薯地基因型种类有9种,河的南岸玉米地里基因型种类有3种,马铃薯地的基因和基因型种类多,所以马铃薯地比玉米地甲虫的基因(遗传)多样性高。(3)河宽为100米两岸甲虫的飞行极限距离都为50米,两岸存在地理隔离,而生殖隔离是指自然状态下不能相互交配或者交配后无法产生可育后代的现象,两岸甲虫的飞行极限距离都为50米,将两岸甲虫放在一起,发现它们可以交配并产生小甲虫,但小甲虫不育,这说明两个种群的甲虫之间存在生殖隔离。故选BC。

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成