人教版(2019)高中地理选择性必修一2.1塑造地表形态的力量 课件(60张)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中地理选择性必修一2.1塑造地表形态的力量 课件(60张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 64.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-03-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

选择性必修1 第二章 地表形态的塑造

第一节 塑造地表形态的力量

课程标准:

1、结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系。

2、运用示意图,说明岩石圈物质循环过程。

学习目标:

1、结合实例,认识内力作用及其在地表形态形成过程中的作用。

2、结合实例,认识外力作用及其在地表形态形成过程中的作用。

3、运用图像及示意图,了解三大类岩石的形成过程,并在此基础上说明岩石圈物质循环过程。

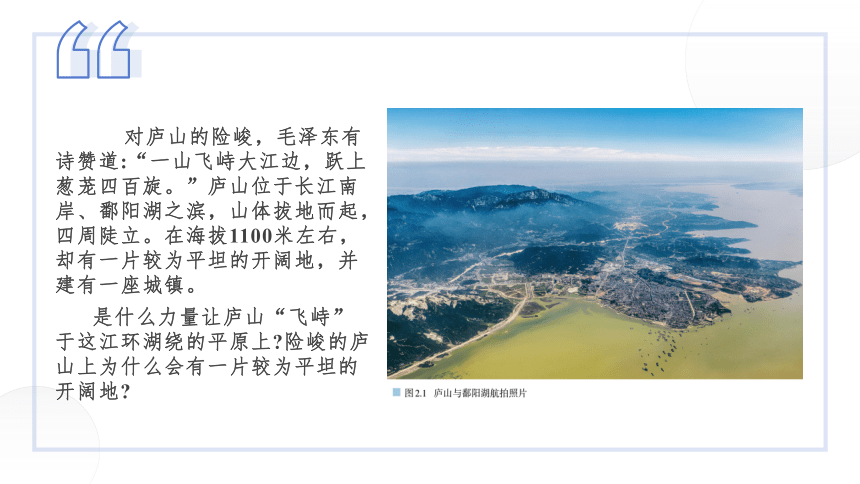

对庐山的险峻,毛泽东有诗赞道:“一山飞峙大江边,跃上葱茏四百旋。”庐山位于长江南岸、鄱阳湖之滨,山体拔地而起,四周陡立。在海拔1100米左右,却有一片较为平坦的开阔地,并建有一座城镇。

是什么力量让庐山“飞峙”于这江环湖绕的平原上 险峻的庐山上为什么会有一片较为平坦的开阔地

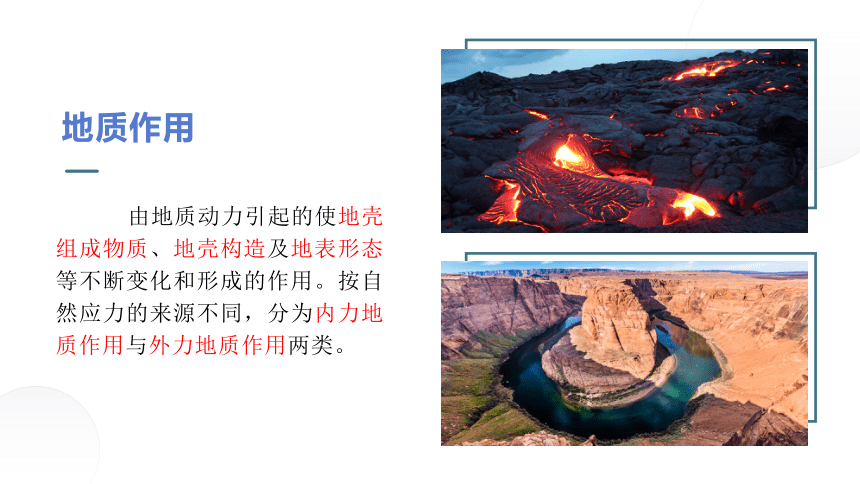

地质作用

由地质动力引起的使地壳组成物质、地壳构造及地表形态等不断变化和形成的作用。按自然应力的来源不同,分为内力地质作用与外力地质作用两类。

一、内力作用

在大约50百万年,喜马拉雅造山运动开始,直至形成现今世界上海拔最高的山脉。

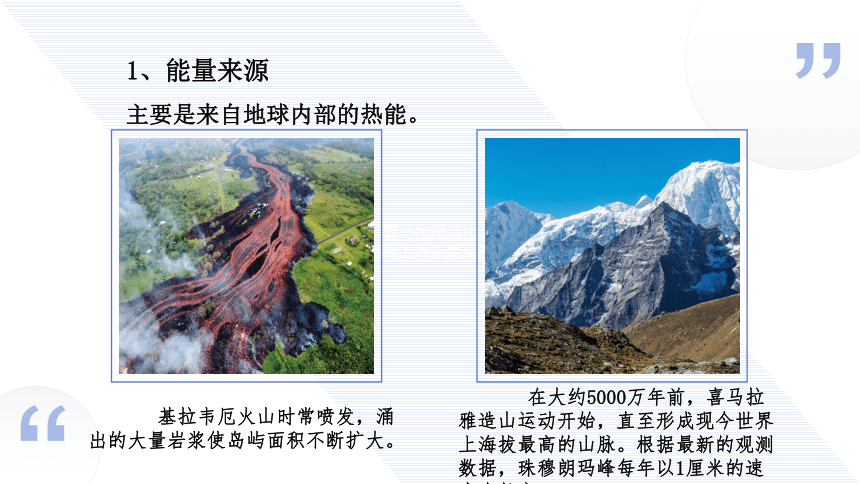

基拉韦厄火山时常喷发,涌出的大量岩浆使岛屿面积不断扩大。

在大约5000万年前,喜马拉雅造山运动开始,直至形成现今世界上海拔最高的山脉。根据最新的观测数据,珠穆朗玛峰每年以1厘米的速度在长高。

1、能量来源

主要是来自地球内部的热能。

2、表现形式

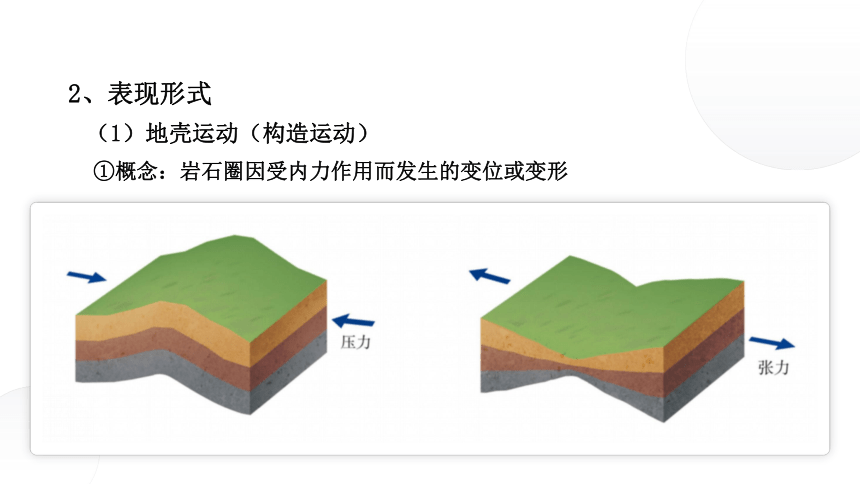

(1)地壳运动(构造运动)

①概念:岩石圈因受内力作用而发生的变位或变形

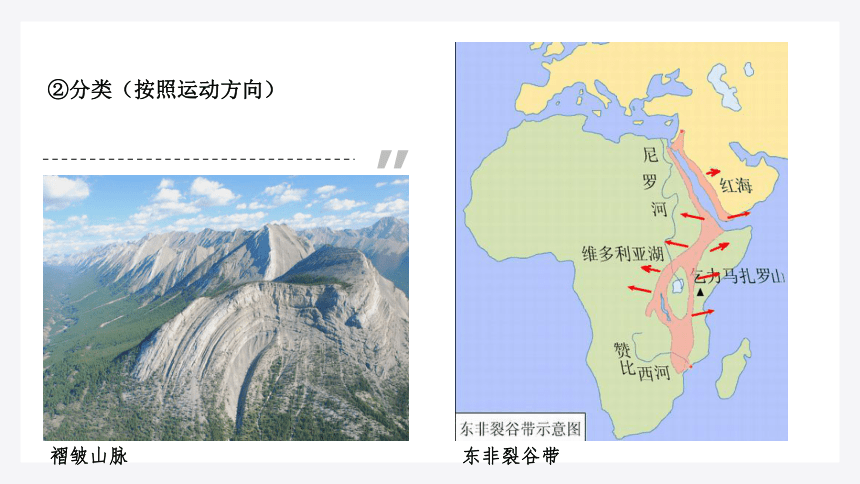

②分类(按照运动方向)

水平运动

褶皱山脉

东非裂谷带

垂直运动

贝加尔湖

庐山

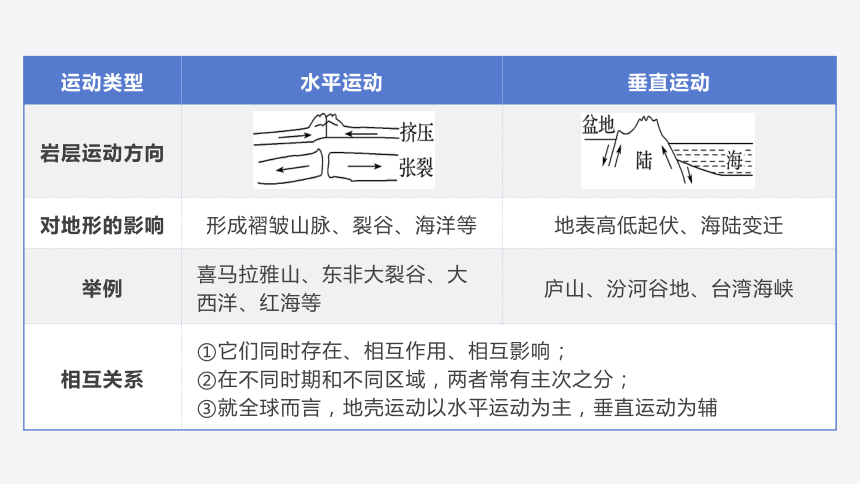

运动类型 水平运动 垂直运动

岩层运动方向

对地形的影响 形成褶皱山脉、裂谷、海洋等 地表高低起伏、海陆变迁

举例 喜马拉雅山、东非大裂谷、大西洋、红海等 庐山、汾河谷地、台湾海峡

相互关系 ①它们同时存在、相互作用、相互影响; ②在不同时期和不同区域,两者常有主次之分; ③就全球而言,地壳运动以水平运动为主,垂直运动为辅

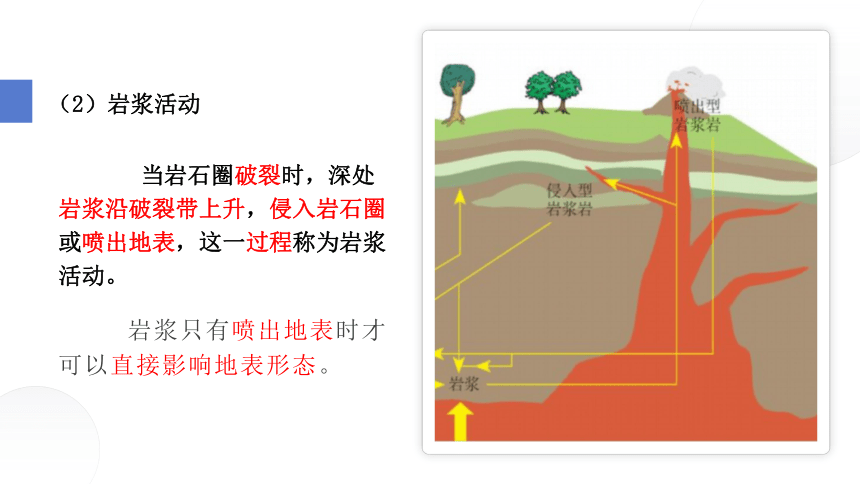

(2)岩浆活动

当岩石圈破裂时,深处岩浆沿破裂带上升,侵入岩石圈或喷出地表,这一过程称为岩浆活动。

岩浆只有喷出地表时才可以直接影响地表形态。

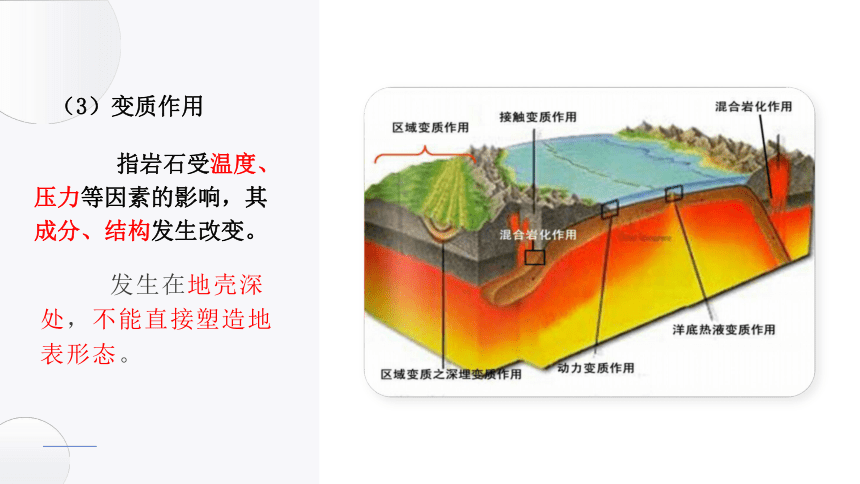

(3)变质作用

指岩石受温度、压力等因素的影响,其成分、结构发生改变。

发生在地壳深处,不能直接塑造地表形态。

总结:

在内力作用中,地壳运动是塑造地表形态的主要方式;

内力作用奠定了地表形态的基本格局,使地面变得高低不平。

活动:识别塑造地表形态的内力作用

内力作用或和缓或剧烈,总会在地表或地下岩层中留下一定的痕迹。科学家通过这些痕迹,推测地表形态变化的过程。下面三段描述从不同的视难记录了这些痕迹。

我国宋代的学者朱熹在《朱子语类》中写道: “尝见高山有螺蚌壳,或生石中,此石乃旧日之土,螺蚌即水中之物,下者变而为高,柔者却变而为刚……。

塞拉比斯神庙位于意大利那不勒斯海滨,建于古罗马时代。公元79年,神庙在一场突如其来的灾难中被毁坏,只留下3根大理石柱。18世纪,神庙遗址重见天日,人们发现大理石柱36米至6.3米高处有海生贝壳动物蛀蚀的痕迹。

1943年2月20日,墨西哥一位农民正在田里耕作,忽然脚下的大地隆隆作响,地面隆起并迅速开裂,喷出蒸汽和火焰,浓重的硫黄味从地下升起。他跑到附近的镇子躲避。第二天一早,当他回来时,田地已经不存在,那里矗立着9米高的锥体。该锥体到中午已经升至45米,一周后,长高到135米。

以上描述的现象分别是哪种内力作用造成的

推测a、b现象发生的过程。

比较这些现象形成的时间长短。由此谈谈你对地表形态变化“很快”和“极其缓慢”的认识

活动:识别塑造地表形态的内力作用

内力作用或和缓或剧烈,总会在地表或地下岩层中留下一定的痕迹。科学家通过这些痕迹,推测地表形态变化的过程。下面三段描述从不同的视难记录了这些痕迹。

我国宋代的学者朱熹在《朱子语类》中写道: “尝见高山有螺蚌壳,或生石中,此石乃旧日之土,螺蚌即水中之物,下者变而为高,柔者却变而为刚……。

塞拉比斯神庙位于意大利那不勒斯海滨,建于古罗马时代。公元79年,神庙在一场突如其来的灾难中被毁坏,只留下3根大理石柱。18世纪,神庙遗址重见天日,人们发现大理石柱36米至6.3米高处有海生贝壳动物蛀蚀的痕迹。

1943年2月20日,墨西哥一位农民正在田里耕作,忽然脚下的大地隆隆作响,地面隆起并迅速开裂,喷出蒸汽和火焰,浓重的硫黄味从地下升起。他跑到附近的镇子躲避。第二天一早,当他回来时,田地已经不存在,那里矗立着9米高的锥体。该锥体到中午已经升至45米,一周后,长高到135米。

以上描述的现象分别是哪种内力作用造成的

推测a、b现象发生的过程。

比较这些现象形成的时间长短。由此谈谈你对地表形态变化“很快”和“极其缓慢”的认识

a和b现象都是内力作用中的地壳运动造成的;

c现象是内力作用中的岩浆活动造成的。

活动:识别塑造地表形态的内力作用

内力作用或和缓或剧烈,总会在地表或地下岩层中留下一定的痕迹。科学家通过这些痕迹,推测地表形态变化的过程。下面三段描述从不同的视难记录了这些痕迹。

我国宋代的学者朱熹在《朱子语类》中写道: “尝见高山有螺蚌壳,或生石中,此石乃旧日之土,螺蚌即水中之物,下者变而为高,柔者却变而为刚……。

塞拉比斯神庙位于意大利那不勒斯海滨,建于古罗马时代。公元79年,神庙在一场突如其来的灾难中被毁坏,只留下3根大理石柱。18世纪,神庙遗址重见天日,人们发现大理石柱36米至6.3米高处有海生贝壳动物蛀蚀的痕迹。

1943年2月20日,墨西哥一位农民正在田里耕作,忽然脚下的大地隆隆作响,地面隆起并迅速开裂,喷出蒸汽和火焰,浓重的硫黄味从地下升起。他跑到附近的镇子躲避。第二天一早,当他回来时,田地已经不存在,那里矗立着9米高的锥体。该锥体到中午已经升至45米,一周后,长高到135米。

以上描述的现象分别是哪种内力作用造成的

推测a、b现象发生的过程。

比较这些现象形成的时间长短。由此谈谈你对地表形态变化“很快”和“极其缓慢”的认识

a和b现象都是内力作用中的地壳运动造成的;

c现象是内力作用中的岩浆活动造成的。

a形成过程:水中沉积——沉积岩——地壳抬升

b形成过程:地壳下沉——海洋生物侵蚀——地壳抬升

地壳运动一般需要漫长的地质年代,才能使地表形态发生显著的变化。

火山喷发一般进行得很快,可以瞬间改变地表形态。

二、外力作用

1、能量来源

来自地球外部

主要是太阳辐射能

2、表现形式

(1)风化

①概念:在温度、水、大气及生物等因素的作用下,地表或接近地表的岩石破裂崩解、化学分解和生物分解等的过程。

—风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩

②类别:物理风化、化学风化。

物理风化

岩石是热的不良导体,岩石表面的温度不断变化(白天高,晚上低),使岩石表面反复膨胀和收缩,最终岩石崩解。

热力风化

球状风化

黄山飞来石

在寒冷地带,岩石的孔隙或裂隙中的水在冻结成冰时,体积膨大,对围限它的岩石裂隙壁产生很大的压力,使岩石裂隙加深加宽。当冰融化时,水沿扩大了的裂隙更深入地渗入岩石的内部,同时水量也可能增加,并再次冻结成冰。这样冻结、融化频繁进行,使裂隙不断扩大,以至使岩石崩裂成为岩屑。

冰劈作用(冻融风化)

化学风化

岩石发生化学成分的改变分解,称为化学风化。例如,空气中的二氧化碳和水气结合成碳酸,能溶蚀石灰岩。

生物风化

生物风化是指受生物生长及活动影响而产生的风化作用,是生物活动对岩石的破坏作用,一方面引起岩石的机械破坏,如根部深入岩石裂缝,劈开岩石;另一方面植物根分泌出的有机酸,也可以使岩石分解破坏。

2、表现形式

(1)风化

①概念:在温度、水、大气及生物等因素的作用下,地表或接近地表的岩石破裂崩解、化学分解和生物分解等的过程。

—风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩

②类别:物理风化、化学风化。

③对地表形态的影响:使岩石发生崩解破碎,形成松散物质,松散物质堆积在原地,为其他外力作用创造条件。

(2)侵蚀

①概念:风力、流水、冰川、波浪等外力在运动状态下对地表岩石及其风化产物的破坏过程。

②分类及对地貌的塑造

a.流水侵蚀

分布地区:湿润、半湿润地区;河流源头、上、中游;河流凹岸

溯源侵蚀(源头)

V型峡谷(上游)

河曲(凹岸)

流水溶蚀

b.风力侵蚀

分布地区:干旱、半干旱地区

风蚀蘑菇、风蚀柱

雅丹地貌

c.冰川侵蚀

分布地区:有冰川分布的高山、高纬地区

角峰

冰斗

冰蚀湖

峡湾

山地冰川形成的侵蚀地貌具有陡峭、险峻的特点

d.海浪侵蚀

分布地区:滨海地区

海蚀平台

海蚀崖、海蚀柱

海蚀拱桥

(3)搬运

①概念:风化或侵蚀的产物被风、流水、冰川等外力作用搬运离开原来位置的过程。

②影响:搬运风化或侵蚀的产物,本身不形成地貌,但为堆积地貌的发育输送大量物质。

(4)堆积

①概念:岩石风化和侵蚀后的产物在被外力的搬运过程中,因外力减弱或遇到障碍物沉积下来,形成堆积地貌。

a.流水堆积

②分类及对

地貌的塑造

冲积扇(河流出山口)

三角洲(河流入海口)

冲积平原(河流中下游)

b.风力堆积

沙漠地区的沙丘

丹娘沙丘

c.冰川堆积

瑞士日内瓦湖(冰碛湖)

波状起伏的波德平原

冰川堆积物分选性差

d.海浪堆积

海滩根据沉积物的颗粒大小可分为砾滩、沙滩、泥滩。

总结:

外力作用的总趋势是使地表起伏状况趋于平缓;

01

不同地区,外力及其作用方式、强度等存在差异,从而形成具有不同特征的地表形态。

02

内外力作用的相互关系

内力作用 外力作用

能量来源 地球内部的热能 地球外部的太阳辐射能

表现形式 地壳运动、岩浆活动、变质作用 风化、侵蚀、搬运、堆积

对地表形态的影响 奠定了地表形态的基本格局,总的趋势是使地表变得高低不平 总的趋势是使地表起伏状况趋于平缓

内外力作用的关系 地表形态是内力和外力作用共同作用的结果。

活动:认识海水侵蚀作用对地表形态的影响

澳大利亚墨尔本海岸曾经矗立着12根巨大的海蚀柱,这里是澳大利亚著名的旅游景点。这些海蚀柱最高约45米。近些年来,陆续有5根海蚀柱倒塌。

活动:认识海水侵蚀作用对地表形态的影响

1、这些海蚀柱是如何形成的?

石灰岩组成的悬崖,经过海浪侵蚀形成洞穴,洞穴不断加深形成海蚀拱桥,海蚀拱桥最终倒塌与海岸岩体分离。

活动:认识海水侵蚀作用对地表形态的影响

2、海蚀柱为什么会倒塌?

海水波浪会持续侵蚀海蚀柱的根基,导致石柱倒塌。

3、预测未来这一景观的演变趋势?

海水继续侵蚀海蚀柱,海蚀柱继续倒塌;

海水继续击打、侵蚀海岸,海岸不断后退,并形成新的海蚀柱。

三、岩石圈的物质循环

1、岩石的分类

(分类依据:成因)

①形成过程

在地球内部巨大压力作用下,岩浆沿着岩石圈的薄弱地带侵入岩石圈上部或喷出地表,随着温度、压力的变化,冷却凝固形成岩浆岩。

(1)岩浆岩

喷出岩 侵入岩

定义 岩浆喷出地表,冷却后形成的岩石 岩浆侵入岩石圈,冷却变硬形成的岩石

特点 喷出岩质地相对疏松,常有气孔 侵入岩坚硬致密

代表岩石 玄武岩(最常见的火山岩,一般形成高原、台地)、安山岩、流纹岩 花岗岩(岩石圈中最常见的侵入岩)(三清山、黄山、华山、泰山)

②分类

花岗岩

流纹岩

安山岩

玄武岩

(2)沉积岩

①形成过程

裸露在地表的岩石,经风化、侵蚀作用,逐渐成为砾石、沙子、泥土等碎屑物。这些碎屑物质被风、流水等搬运后沉积下来,经压实、固结形成沉积岩。

②沉积岩特征

具有层理构造、可能含有化石。

沉积岩的层理构造

沉积岩中的三叶虫化石

③常见的沉积岩

b.按照沉积物颗粒的大小:砾岩、砂岩、页岩

a.有些沉积岩是由化学沉淀物或生物遗体堆积而成,例如:石灰岩

(3)变质岩

①形成过程

地壳中已生成的岩石,在地球内部的高温、高压等条件下,成分、性质发生改变,形成变质岩。

②常见的变质岩

大理岩(由石灰岩变质形成)

石英岩(由砂岩变质形成)

板岩(由页岩变质而成)

片麻岩(由花岗岩变质而成)

2、岩石圈的物质循环

这三类岩石在岩石圈深处或岩石圈以下高温高压的条件下熔化,又成为新的岩浆回到地球内部。

岩浆在一定的条件下再次侵入或喷出地表,形成新的岩浆岩,并再此基础上形成其他岩石。岩石圈的物质就这样处于不断循环转化之中。

有人认为岩浆岩是“浴火而生”的岩石,沉积岩是沉积物经压实、固结而来的岩石,变质岩是由老变新的产物;

也有人认为一类岩石是由另一类岩石转化而来的。

你怎么理解这两种说法?

岩石圈的物质循环示意图

岩浆岩

沉积岩

变质岩

外力作用

变质作用

外力作用

变质作用

冷却凝固

重熔再生

岩浆

重熔再生

重熔再生

总结:

①岩浆岩只能由岩浆形成,但岩浆岩可以变成岩浆和其他两种岩石;(箭头三出一进)

②沉积岩(变质岩)可以由其他两种岩石转化而成,也可以变成岩浆和变质岩(沉积岩);(箭头两进两出)

③指向沉积岩的是外力作用;指向变质岩的是变质作用;指向岩浆的是重熔再生作用;指向岩浆岩的是冷却凝固作用。

3:1

课堂小结

图A为某地岩层与地质构造剖面示意图,图B为地壳物质循环示意图,甲、乙、丙、丁、戊表示岩浆、岩浆岩、变质岩、风化侵蚀物、沉积物,箭头表示地质作用。读图完成下面小题。

1.图A所示岩石年龄由老到新排序正确的是( )

A.abcd B.cdab

C.bcda D.dabc

2.若②是变质作用,则图B中,代表岩浆岩的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

3.形成图A所示地下洞穴的地质作用为( )

A.① B.⑤ C.⑥ D.⑦

√

√

√

随堂训练1

表碛覆盖型冰川又称“脏冰川”,是中国西部分布较为广泛的冰川类型,其典型特征是冰川消融区部分或全部覆盖了一层厚度不一的表碛。表碛厚度及其空间分布对下覆冰川的消融过程影响显著,也深刻影响着冰川流域径流的形成与变化过程。下图是青藏高原东南部海螺沟冰川区表碛厚度随海拔高度的变化特征,据此回答下列小题。

3.海螺沟冰川表碛厚度( )

A.消融区上部较薄 B.海拔越低越厚

C.冰川末端最薄 D.由两侧向中间逐渐增厚

4.下列关于表碛对冰川消融的影响,正确的是( )

①表碛薄,加速消融 ②表碛薄,抑制消融

③表碛厚,加速消融 ④表碛厚,抑制消融

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

随堂训练2

√

√

感

谢

聆

听

选择性必修1 第二章 地表形态的塑造

第一节 塑造地表形态的力量

课程标准:

1、结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系。

2、运用示意图,说明岩石圈物质循环过程。

学习目标:

1、结合实例,认识内力作用及其在地表形态形成过程中的作用。

2、结合实例,认识外力作用及其在地表形态形成过程中的作用。

3、运用图像及示意图,了解三大类岩石的形成过程,并在此基础上说明岩石圈物质循环过程。

对庐山的险峻,毛泽东有诗赞道:“一山飞峙大江边,跃上葱茏四百旋。”庐山位于长江南岸、鄱阳湖之滨,山体拔地而起,四周陡立。在海拔1100米左右,却有一片较为平坦的开阔地,并建有一座城镇。

是什么力量让庐山“飞峙”于这江环湖绕的平原上 险峻的庐山上为什么会有一片较为平坦的开阔地

地质作用

由地质动力引起的使地壳组成物质、地壳构造及地表形态等不断变化和形成的作用。按自然应力的来源不同,分为内力地质作用与外力地质作用两类。

一、内力作用

在大约50百万年,喜马拉雅造山运动开始,直至形成现今世界上海拔最高的山脉。

基拉韦厄火山时常喷发,涌出的大量岩浆使岛屿面积不断扩大。

在大约5000万年前,喜马拉雅造山运动开始,直至形成现今世界上海拔最高的山脉。根据最新的观测数据,珠穆朗玛峰每年以1厘米的速度在长高。

1、能量来源

主要是来自地球内部的热能。

2、表现形式

(1)地壳运动(构造运动)

①概念:岩石圈因受内力作用而发生的变位或变形

②分类(按照运动方向)

水平运动

褶皱山脉

东非裂谷带

垂直运动

贝加尔湖

庐山

运动类型 水平运动 垂直运动

岩层运动方向

对地形的影响 形成褶皱山脉、裂谷、海洋等 地表高低起伏、海陆变迁

举例 喜马拉雅山、东非大裂谷、大西洋、红海等 庐山、汾河谷地、台湾海峡

相互关系 ①它们同时存在、相互作用、相互影响; ②在不同时期和不同区域,两者常有主次之分; ③就全球而言,地壳运动以水平运动为主,垂直运动为辅

(2)岩浆活动

当岩石圈破裂时,深处岩浆沿破裂带上升,侵入岩石圈或喷出地表,这一过程称为岩浆活动。

岩浆只有喷出地表时才可以直接影响地表形态。

(3)变质作用

指岩石受温度、压力等因素的影响,其成分、结构发生改变。

发生在地壳深处,不能直接塑造地表形态。

总结:

在内力作用中,地壳运动是塑造地表形态的主要方式;

内力作用奠定了地表形态的基本格局,使地面变得高低不平。

活动:识别塑造地表形态的内力作用

内力作用或和缓或剧烈,总会在地表或地下岩层中留下一定的痕迹。科学家通过这些痕迹,推测地表形态变化的过程。下面三段描述从不同的视难记录了这些痕迹。

我国宋代的学者朱熹在《朱子语类》中写道: “尝见高山有螺蚌壳,或生石中,此石乃旧日之土,螺蚌即水中之物,下者变而为高,柔者却变而为刚……。

塞拉比斯神庙位于意大利那不勒斯海滨,建于古罗马时代。公元79年,神庙在一场突如其来的灾难中被毁坏,只留下3根大理石柱。18世纪,神庙遗址重见天日,人们发现大理石柱36米至6.3米高处有海生贝壳动物蛀蚀的痕迹。

1943年2月20日,墨西哥一位农民正在田里耕作,忽然脚下的大地隆隆作响,地面隆起并迅速开裂,喷出蒸汽和火焰,浓重的硫黄味从地下升起。他跑到附近的镇子躲避。第二天一早,当他回来时,田地已经不存在,那里矗立着9米高的锥体。该锥体到中午已经升至45米,一周后,长高到135米。

以上描述的现象分别是哪种内力作用造成的

推测a、b现象发生的过程。

比较这些现象形成的时间长短。由此谈谈你对地表形态变化“很快”和“极其缓慢”的认识

活动:识别塑造地表形态的内力作用

内力作用或和缓或剧烈,总会在地表或地下岩层中留下一定的痕迹。科学家通过这些痕迹,推测地表形态变化的过程。下面三段描述从不同的视难记录了这些痕迹。

我国宋代的学者朱熹在《朱子语类》中写道: “尝见高山有螺蚌壳,或生石中,此石乃旧日之土,螺蚌即水中之物,下者变而为高,柔者却变而为刚……。

塞拉比斯神庙位于意大利那不勒斯海滨,建于古罗马时代。公元79年,神庙在一场突如其来的灾难中被毁坏,只留下3根大理石柱。18世纪,神庙遗址重见天日,人们发现大理石柱36米至6.3米高处有海生贝壳动物蛀蚀的痕迹。

1943年2月20日,墨西哥一位农民正在田里耕作,忽然脚下的大地隆隆作响,地面隆起并迅速开裂,喷出蒸汽和火焰,浓重的硫黄味从地下升起。他跑到附近的镇子躲避。第二天一早,当他回来时,田地已经不存在,那里矗立着9米高的锥体。该锥体到中午已经升至45米,一周后,长高到135米。

以上描述的现象分别是哪种内力作用造成的

推测a、b现象发生的过程。

比较这些现象形成的时间长短。由此谈谈你对地表形态变化“很快”和“极其缓慢”的认识

a和b现象都是内力作用中的地壳运动造成的;

c现象是内力作用中的岩浆活动造成的。

活动:识别塑造地表形态的内力作用

内力作用或和缓或剧烈,总会在地表或地下岩层中留下一定的痕迹。科学家通过这些痕迹,推测地表形态变化的过程。下面三段描述从不同的视难记录了这些痕迹。

我国宋代的学者朱熹在《朱子语类》中写道: “尝见高山有螺蚌壳,或生石中,此石乃旧日之土,螺蚌即水中之物,下者变而为高,柔者却变而为刚……。

塞拉比斯神庙位于意大利那不勒斯海滨,建于古罗马时代。公元79年,神庙在一场突如其来的灾难中被毁坏,只留下3根大理石柱。18世纪,神庙遗址重见天日,人们发现大理石柱36米至6.3米高处有海生贝壳动物蛀蚀的痕迹。

1943年2月20日,墨西哥一位农民正在田里耕作,忽然脚下的大地隆隆作响,地面隆起并迅速开裂,喷出蒸汽和火焰,浓重的硫黄味从地下升起。他跑到附近的镇子躲避。第二天一早,当他回来时,田地已经不存在,那里矗立着9米高的锥体。该锥体到中午已经升至45米,一周后,长高到135米。

以上描述的现象分别是哪种内力作用造成的

推测a、b现象发生的过程。

比较这些现象形成的时间长短。由此谈谈你对地表形态变化“很快”和“极其缓慢”的认识

a和b现象都是内力作用中的地壳运动造成的;

c现象是内力作用中的岩浆活动造成的。

a形成过程:水中沉积——沉积岩——地壳抬升

b形成过程:地壳下沉——海洋生物侵蚀——地壳抬升

地壳运动一般需要漫长的地质年代,才能使地表形态发生显著的变化。

火山喷发一般进行得很快,可以瞬间改变地表形态。

二、外力作用

1、能量来源

来自地球外部

主要是太阳辐射能

2、表现形式

(1)风化

①概念:在温度、水、大气及生物等因素的作用下,地表或接近地表的岩石破裂崩解、化学分解和生物分解等的过程。

—风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩

②类别:物理风化、化学风化。

物理风化

岩石是热的不良导体,岩石表面的温度不断变化(白天高,晚上低),使岩石表面反复膨胀和收缩,最终岩石崩解。

热力风化

球状风化

黄山飞来石

在寒冷地带,岩石的孔隙或裂隙中的水在冻结成冰时,体积膨大,对围限它的岩石裂隙壁产生很大的压力,使岩石裂隙加深加宽。当冰融化时,水沿扩大了的裂隙更深入地渗入岩石的内部,同时水量也可能增加,并再次冻结成冰。这样冻结、融化频繁进行,使裂隙不断扩大,以至使岩石崩裂成为岩屑。

冰劈作用(冻融风化)

化学风化

岩石发生化学成分的改变分解,称为化学风化。例如,空气中的二氧化碳和水气结合成碳酸,能溶蚀石灰岩。

生物风化

生物风化是指受生物生长及活动影响而产生的风化作用,是生物活动对岩石的破坏作用,一方面引起岩石的机械破坏,如根部深入岩石裂缝,劈开岩石;另一方面植物根分泌出的有机酸,也可以使岩石分解破坏。

2、表现形式

(1)风化

①概念:在温度、水、大气及生物等因素的作用下,地表或接近地表的岩石破裂崩解、化学分解和生物分解等的过程。

—风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩

②类别:物理风化、化学风化。

③对地表形态的影响:使岩石发生崩解破碎,形成松散物质,松散物质堆积在原地,为其他外力作用创造条件。

(2)侵蚀

①概念:风力、流水、冰川、波浪等外力在运动状态下对地表岩石及其风化产物的破坏过程。

②分类及对地貌的塑造

a.流水侵蚀

分布地区:湿润、半湿润地区;河流源头、上、中游;河流凹岸

溯源侵蚀(源头)

V型峡谷(上游)

河曲(凹岸)

流水溶蚀

b.风力侵蚀

分布地区:干旱、半干旱地区

风蚀蘑菇、风蚀柱

雅丹地貌

c.冰川侵蚀

分布地区:有冰川分布的高山、高纬地区

角峰

冰斗

冰蚀湖

峡湾

山地冰川形成的侵蚀地貌具有陡峭、险峻的特点

d.海浪侵蚀

分布地区:滨海地区

海蚀平台

海蚀崖、海蚀柱

海蚀拱桥

(3)搬运

①概念:风化或侵蚀的产物被风、流水、冰川等外力作用搬运离开原来位置的过程。

②影响:搬运风化或侵蚀的产物,本身不形成地貌,但为堆积地貌的发育输送大量物质。

(4)堆积

①概念:岩石风化和侵蚀后的产物在被外力的搬运过程中,因外力减弱或遇到障碍物沉积下来,形成堆积地貌。

a.流水堆积

②分类及对

地貌的塑造

冲积扇(河流出山口)

三角洲(河流入海口)

冲积平原(河流中下游)

b.风力堆积

沙漠地区的沙丘

丹娘沙丘

c.冰川堆积

瑞士日内瓦湖(冰碛湖)

波状起伏的波德平原

冰川堆积物分选性差

d.海浪堆积

海滩根据沉积物的颗粒大小可分为砾滩、沙滩、泥滩。

总结:

外力作用的总趋势是使地表起伏状况趋于平缓;

01

不同地区,外力及其作用方式、强度等存在差异,从而形成具有不同特征的地表形态。

02

内外力作用的相互关系

内力作用 外力作用

能量来源 地球内部的热能 地球外部的太阳辐射能

表现形式 地壳运动、岩浆活动、变质作用 风化、侵蚀、搬运、堆积

对地表形态的影响 奠定了地表形态的基本格局,总的趋势是使地表变得高低不平 总的趋势是使地表起伏状况趋于平缓

内外力作用的关系 地表形态是内力和外力作用共同作用的结果。

活动:认识海水侵蚀作用对地表形态的影响

澳大利亚墨尔本海岸曾经矗立着12根巨大的海蚀柱,这里是澳大利亚著名的旅游景点。这些海蚀柱最高约45米。近些年来,陆续有5根海蚀柱倒塌。

活动:认识海水侵蚀作用对地表形态的影响

1、这些海蚀柱是如何形成的?

石灰岩组成的悬崖,经过海浪侵蚀形成洞穴,洞穴不断加深形成海蚀拱桥,海蚀拱桥最终倒塌与海岸岩体分离。

活动:认识海水侵蚀作用对地表形态的影响

2、海蚀柱为什么会倒塌?

海水波浪会持续侵蚀海蚀柱的根基,导致石柱倒塌。

3、预测未来这一景观的演变趋势?

海水继续侵蚀海蚀柱,海蚀柱继续倒塌;

海水继续击打、侵蚀海岸,海岸不断后退,并形成新的海蚀柱。

三、岩石圈的物质循环

1、岩石的分类

(分类依据:成因)

①形成过程

在地球内部巨大压力作用下,岩浆沿着岩石圈的薄弱地带侵入岩石圈上部或喷出地表,随着温度、压力的变化,冷却凝固形成岩浆岩。

(1)岩浆岩

喷出岩 侵入岩

定义 岩浆喷出地表,冷却后形成的岩石 岩浆侵入岩石圈,冷却变硬形成的岩石

特点 喷出岩质地相对疏松,常有气孔 侵入岩坚硬致密

代表岩石 玄武岩(最常见的火山岩,一般形成高原、台地)、安山岩、流纹岩 花岗岩(岩石圈中最常见的侵入岩)(三清山、黄山、华山、泰山)

②分类

花岗岩

流纹岩

安山岩

玄武岩

(2)沉积岩

①形成过程

裸露在地表的岩石,经风化、侵蚀作用,逐渐成为砾石、沙子、泥土等碎屑物。这些碎屑物质被风、流水等搬运后沉积下来,经压实、固结形成沉积岩。

②沉积岩特征

具有层理构造、可能含有化石。

沉积岩的层理构造

沉积岩中的三叶虫化石

③常见的沉积岩

b.按照沉积物颗粒的大小:砾岩、砂岩、页岩

a.有些沉积岩是由化学沉淀物或生物遗体堆积而成,例如:石灰岩

(3)变质岩

①形成过程

地壳中已生成的岩石,在地球内部的高温、高压等条件下,成分、性质发生改变,形成变质岩。

②常见的变质岩

大理岩(由石灰岩变质形成)

石英岩(由砂岩变质形成)

板岩(由页岩变质而成)

片麻岩(由花岗岩变质而成)

2、岩石圈的物质循环

这三类岩石在岩石圈深处或岩石圈以下高温高压的条件下熔化,又成为新的岩浆回到地球内部。

岩浆在一定的条件下再次侵入或喷出地表,形成新的岩浆岩,并再此基础上形成其他岩石。岩石圈的物质就这样处于不断循环转化之中。

有人认为岩浆岩是“浴火而生”的岩石,沉积岩是沉积物经压实、固结而来的岩石,变质岩是由老变新的产物;

也有人认为一类岩石是由另一类岩石转化而来的。

你怎么理解这两种说法?

岩石圈的物质循环示意图

岩浆岩

沉积岩

变质岩

外力作用

变质作用

外力作用

变质作用

冷却凝固

重熔再生

岩浆

重熔再生

重熔再生

总结:

①岩浆岩只能由岩浆形成,但岩浆岩可以变成岩浆和其他两种岩石;(箭头三出一进)

②沉积岩(变质岩)可以由其他两种岩石转化而成,也可以变成岩浆和变质岩(沉积岩);(箭头两进两出)

③指向沉积岩的是外力作用;指向变质岩的是变质作用;指向岩浆的是重熔再生作用;指向岩浆岩的是冷却凝固作用。

3:1

课堂小结

图A为某地岩层与地质构造剖面示意图,图B为地壳物质循环示意图,甲、乙、丙、丁、戊表示岩浆、岩浆岩、变质岩、风化侵蚀物、沉积物,箭头表示地质作用。读图完成下面小题。

1.图A所示岩石年龄由老到新排序正确的是( )

A.abcd B.cdab

C.bcda D.dabc

2.若②是变质作用,则图B中,代表岩浆岩的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

3.形成图A所示地下洞穴的地质作用为( )

A.① B.⑤ C.⑥ D.⑦

√

√

√

随堂训练1

表碛覆盖型冰川又称“脏冰川”,是中国西部分布较为广泛的冰川类型,其典型特征是冰川消融区部分或全部覆盖了一层厚度不一的表碛。表碛厚度及其空间分布对下覆冰川的消融过程影响显著,也深刻影响着冰川流域径流的形成与变化过程。下图是青藏高原东南部海螺沟冰川区表碛厚度随海拔高度的变化特征,据此回答下列小题。

3.海螺沟冰川表碛厚度( )

A.消融区上部较薄 B.海拔越低越厚

C.冰川末端最薄 D.由两侧向中间逐渐增厚

4.下列关于表碛对冰川消融的影响,正确的是( )

①表碛薄,加速消融 ②表碛薄,抑制消融

③表碛厚,加速消融 ④表碛厚,抑制消融

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

随堂训练2

√

√

感

谢

聆

听

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪