人教版(2019)高中地理选择性必修二2.2《生态脆弱区的综合治理》 课件(43张)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中地理选择性必修二2.2《生态脆弱区的综合治理》 课件(43张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 29.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-03-12 18:58:47 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

生态脆弱区的综合治理

目 录

1.生态脆弱区

2.北方农牧交错带的土地退化及原因

3.北方农牧交错带土地退化的综合治理

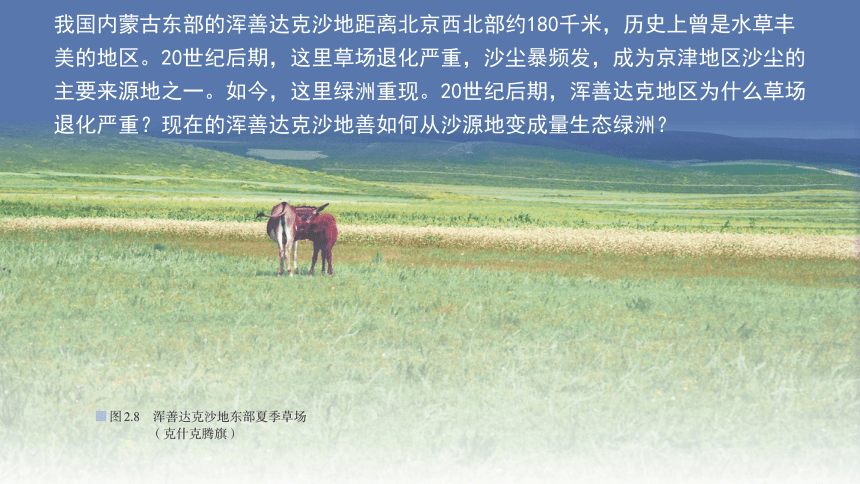

我国内蒙古东部的浑善达克沙地距离北京西北部约180千米,历史上曾是水草丰美的地区。20世纪后期,这里草场退化严重,沙尘暴频发,成为京津地区沙尘的主要来源地之一。如今,这里绿洲重现。20世纪后期,浑善达克地区为什么草场退化严重?现在的浑善达克沙地善如何从沙源地变成量生态绿洲?

一.生态脆弱区

1、概念

2、分布

指生态系统抗干扰能力弱、易于退化且难以恢复的地区。

主要分布于干湿交替、农牧交错、水陆交界、森林边缘、沙漠边缘等过渡区域。

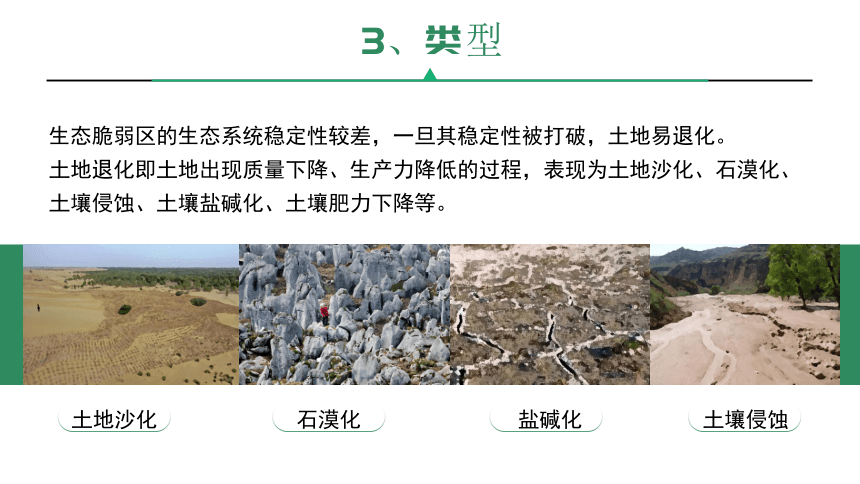

生态脆弱区的生态系统稳定性较差,一旦其稳定性被打破,土地易退化。

土地退化即土地出现质量下降、生产力降低的过程,表现为土地沙化、石漠化、土壤侵蚀、土壤盐碱化、土壤肥力下降等。

土地沙化

石漠化

盐碱化

土壤侵蚀

3、类型

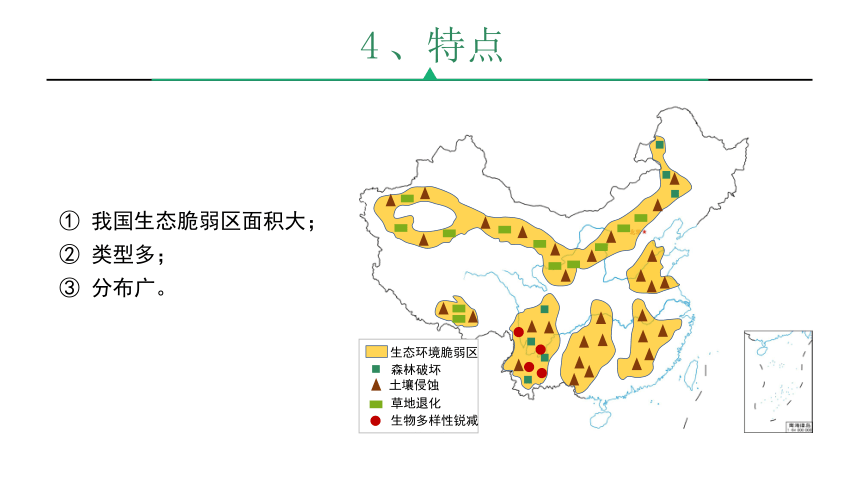

生态环境脆弱区

森林破坏

土壤侵蚀

草地退化

生物多样性锐减

我国生态脆弱区面积大;

类型多;

分布广。

4、特点

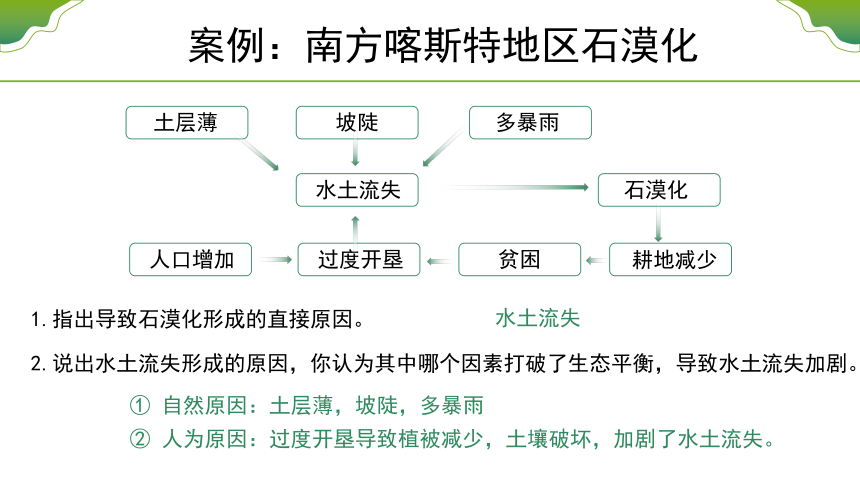

案例:南方喀斯特地区石漠化

水土流失

坡陡

过度开垦

人口增加

土层薄

多暴雨

石漠化

耕地减少

贫困

1.指出导致石漠化形成的直接原因。

2.说出水土流失形成的原因,你认为其中哪个因素打破了生态平衡,导致水土流失加剧。

水土流失

自然原因:土层薄,坡陡,多暴雨

人为原因:过度开垦导致植被减少,土壤破坏,加剧了水土流失。

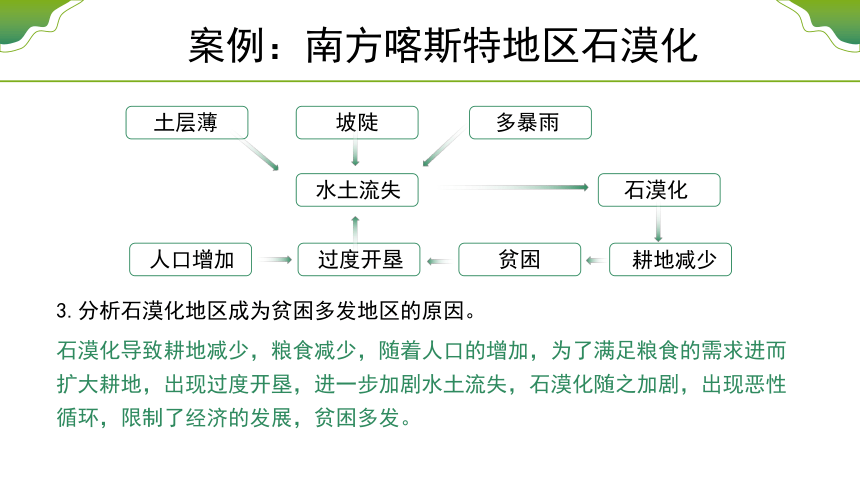

3.分析石漠化地区成为贫困多发地区的原因。

石漠化导致耕地减少,粮食减少,随着人口的增加,为了满足粮食的需求进而扩大耕地,出现过度开垦,进一步加剧水土流失,石漠化随之加剧,出现恶性循环,限制了经济的发展,贫困多发。

水土流失

坡陡

过度开垦

人口增加

土层薄

多暴雨

石漠化

耕地减少

贫困

案例:南方喀斯特地区石漠化

二.北方农牧交错带的

土地退化及原因

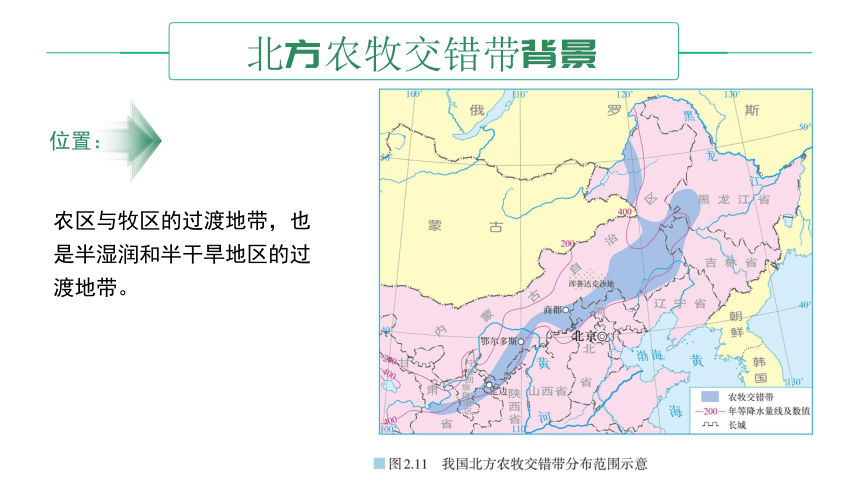

北方农牧交错带背景

位置:

农区与牧区的过渡地带,也是半湿润和半干旱地区的过渡地带。

北方农牧交错带背景

生态脆弱表现:

当气候出现冷暖、干湿变化时,就会出现农进牧退或牧进农退的现象,导致生态破坏。

近一个世纪生态脆弱表现:

农进牧退,导致草场退化,成为北方重要的沙尘源区。

北方农牧交错带土地退化原因

自然原因

多年平均年内各月降水量

读图,说出鄂尔多斯年降水的特点?

这种降水特点对地表会造成什么影响?

降水总量较少,季节变化大,夏季降水集中,多暴雨。

降水总量较少,季节变化大,地表植被覆盖率较低;夏季降水集中,多暴雨,地表侵蚀作用强,土地退化严重。

1961

1967

1973

1979

1985

1991

1997

2003

2009

100

200

300

400

500

降水量/mm

年降水量的变化

北方农牧交错带土地退化原因

读图,找出鄂尔多斯年降水量最多和最少的年份,说出鄂尔多斯年降水的变化特点?

这种降水特点对农业耕作和牧业发展产生什么影响,进而对地表会造成什么影响?

最多:1961年 ;

最少:1965年;

降水年际变化大。

降水较多的年份,适宜农耕的条件改善,农区向牧区扩展;

降水少的年份往往出现旱灾,导致农业减产,进而扩大农业规模,加剧土地退化。

自然原因

结论

北方农牧交错带降水变率大,夏季降水集中,多暴雨,造成了强烈的土壤侵蚀;

降水的年际变化大,降水少的年份往往出现旱灾,加剧土地退化。

在其他条件一致的情况下,不同降水方式对土壤侵蚀的影响:

降水强度大、时间短,土壤侵蚀严重;

降水强度大且时间长,早期侵蚀严重,后期侵蚀减弱;

降水强度小、时间短,土壤侵蚀较弱;

降水强度小且时间长,早期侵蚀弱,后期侵蚀加重。

北方农牧交错带降水具有临界性且变率大(最根本的自然因素)

1、自然原因

北方农牧交错带土地退化原因

读图,描述我国大风日数分布特点?

分布不均匀,青藏高原和西北地区大风日数多,东部地区整体较少。

1、自然原因

北方农牧交错带土地退化原因

判断北方农牧交错带大风日数状况,推测其主要集中时间并说明理由?

大风日数多,集中冬春季节。

理由:离冬季风源地近,内蒙古地区地势平坦,阻挡作用小。

1、自然原因

北方农牧交错带土地退化原因

分析该季节多大风天气对土壤的影响。

冬春季节多大风天气,特别是春季气温回升快,地表解冻,由于雨季未到,降水稀少,因此土层裸露、疏松,极易遭受大风侵蚀,导致土壤退化。

2、人为原因(主要原因)

①过度开垦

阅读教材,画出过度开垦导致土地退化的关系图。

降水较多

农进牧退

增加开垦

降水较少

农业减产

土地退化

北方农牧交错带土地退化原因

2、人为原因

②过度放牧

牧畜采食、践踏

草质下降

植被覆盖率下降

草场生产力降低

畜产品质量降低

肥力下降

表土大量损失

北方农牧交错带土地退化原因

北方农牧交错带土地退化原因

③不合理的开矿

④过度樵采

⑤道路建设

2、人为原因

分析非洲萨赫勒地区荒漠化的自然、社会经济因素

荒漠化是土地退化的一种表现形式。20世纪60年代末70年代初,萨赫勒地区遭受罕见大旱,并引发了严重的荒漠化,致使经济受到沉重打击,前后有20多万人因饥饿而死亡,千百万人流离失所。这场惨剧引发了国际社会的普遍关注,从而在全球范围内引发了一场轰轰烈烈的世界荒漠化防治运动。萨赫勒地区通常是指撒哈拉沙漠南缘东西延伸的干旱与半干旱、热带沙漠与热带草原的过渡地带,年降水量大多为100-500毫米。

1.据图和文字材料,并联系已学知识,分析萨赫勒地区的气候等自然特征,并说明出现荒漠化的潜在自然因素。

全年高温,蒸发大;

降水总量少,季节分配不均,主要集中在7、8月份;

气候干旱、植被稀少是出现荒漠化的潜在自然因素。

分析非洲萨赫勒地区荒漠化的自然、社会经济因素

2.萨赫勒地区的传统经济以自给性游牧业为主。20世纪以来,随着人口和经济的发展以及交通条件的改善,这里游牧业向商品性定居牧业转变。据图,分析这一转变对草场带来的影响。

对草场的影响

牧畜品种单一

集中规模经营

掘井定居

季节游牧

分散小规模经营

牧畜品种多样

自给性游牧业

商品性定居牧业

分析非洲萨赫勒地区荒漠化的自然、社会经济因素

由自给性游牧业转变为商业性的定居牧业,使得牲畜品种的单一、经营规模大且集中、采取掘井定居的经营模式,增加草场的压力,结果必然导致草场的退化,甚至导致整个草场的毁灭。

对草场的影响

牧畜品种单一

集中规模经营

掘井定居

季节游牧

分散小规模经营

牧畜品种多样

自给性游牧业

商品性定居牧业

分析非洲萨赫勒地区荒漠化的自然、社会经济因素

由于人口激增,对粮食的需求猛增,迫使人们不断扩大耕地面积以至向牧业地区推进,在环境脆弱区过度开垦、过度放牧,导致土地荒漠化加剧,进而导致土地生产力下降,粮食减产,出现贫困和饥饿,为了解决贫困和饥饿,又进一步开垦,放牧,形成恶性循环。

农作侵入牧区

过垦

过牧

荒漠化加剧

土地生产力下降

人口增加,粮食需求增加

压缩草场面积,牧场向环境脆弱地区转移

贫困饥饿

分析非洲萨赫勒地区荒漠化的自然、社会经济因素

3.20世纪50年代以来,人口急剧增加,粮食需求迅速增加。这一因素促使萨赫勒地区以南的旱作农业不断向北推进,农牧用地之争加剧。人口过快增长和贫困是萨赫勒地区最为突出的社会问题。请解释下图,试提出一种解决非洲贫困问题的可能办法。

农作侵入牧区

过垦

过牧

荒漠化加剧

土地生产力下降

人口增加,粮食需求增加

压缩草场面积,牧场向环境脆弱地区转移

贫困饥饿

分析非洲萨赫勒地区荒漠化的自然、社会经济因素

控制人口增长;进行环境整治等

三.北方农牧交错带

土地退化的综合治理

A.应树立生态脆弱区要以保护、恢复自然环境为第一要务的观念。

B.应综合运用生物、工程、经济、社会等措施解决问题,实现人地和谐发展。

综合治理

1.优化土地利结构

宜农则农,宜牧则牧,合理利用水资源,发展集约化、高效、特色农牧业及农牧产品加工业。

陕西省定边县荞麦田

陕西省定边县土层深厚,日照充足,适宜荞麦生长,这里种植历史悠久,生产的荞麦具有粒大饱满、营养丰富、药用价值较大等优势。

在草地退化严重地区,利用生物措施与工程措施,采用灌草相结合的方式,适当人工补种植物,固沙防沙。

2.构筑防护体系

草地退化严重地区常见生物措施与工程措施

植树种草

飞播造林

草方格沙障

黄土高原水蚀、风蚀严重地区常见生物措施与工程措施

植树种草

打坝淤地

修建梯田

修建水库

2.构筑防护体系

在黄土高原水蚀、风蚀严重地区,利用生物措施和工程措施相结合的方式,开展小流域综合治理。

选择部分自然条件较好地方,人工种植高产牧场,解决牲畜食草问题,从而使退化的草场通过休牧得以自然恢复。

种植高产牧草

山坡上正在吃草的山羊

3.以地养地,自然恢复

在退化草场,控制牲畜数量在草场承载力范围内;

调整牲畜结构,减少山羊等对草场破坏严重的畜种比重,增加肉牛等比重。

4.调整牲畜结构和数量

山羊食性杂,适应性强,繁殖率高,饲养周期短,饲养获得收入快。但是山羊觅食能力强。在较为干旱的草原和山坡,山羊会践踏表土,啃食草根,造成草场退化

乌兰察布市实施退耕还林(草)

乌兰察布市位置示意

阅读教材相关内容,思考:

乌兰察布市主要采取了哪些措施改善土地退化问题。

实施退耕还林(草)工程;

调整农业土地利用结构和农业产业结构。

5.控制人口过快发展,提高人口素质

地名常和所在地特定时期的地理环境有关。图1所示区域有1700多个行政村,其中85%以上村名与自然要素或地理方位等有关。该区域处于毛乌素沙地与黄土高原的过渡地带。据此完成1~2题。

1.与图示区域中地名“河”“梁”“柳”相关的自然要素依次是

A.水文、地貌、植被

B.地貌、水文、植被

C.植被、地貌、水文

D水文、植被、地貌

A

地名常和所在地特定时期的地理环境有关。图1所示区域有1700多个行政村,其中85%以上村名与自然要素或地理方位等有关。该区域处于毛乌素沙地与黄土高原的过渡地带。据此完成1~2题。

2.图示甲、乙两地区地名中“河”“沟”“湾”等出现的比例很高,表明乙地区

A.风俗习惯改变

B.土地利用结构稳定

C. 人口迁徙频繁

D.自然环境变化较大

D

毛乌素沙地中流动沙地、固定沙地与湖泊、河流、沼泽等景观并存。上述景观在自然和人文因素影响下可发生转化。1995~2013年,流动沙地趋于固定,湖沼面积减小。一般而言,风沙沉积越多,风沙活动越强。某科研团队调查1万年以来毛乌素沙地东南部湖沼沉积和风沙沉积数量的变化,结果如图8所示。图9示意毛乌素沙地1995~2013年气温、降水的变化。

(1)分别简述图8所示I、Ⅱ、Ⅲ三个阶段湖沼面积和风沙活动的变化特征,并归纳湖沼面积与风沙活动的关系。

I 阶段湖沼面积有所扩大,风沙活动波动中略有减弱;

II 阶段湖沼面积达到最大(极盛),风沙活动先弱后强;

Ⅲ阶段湖沼面积骤减,凤沙活动剧烈波动,增强;

湖沼面积与凤沙活动此消彼长。

(2)说明毛乌素沙地1995~2013年流动沙地趋于固定的自然原因。

气温无明显变化趋势,降水呈波动增加,有利于当地植被生长,流动沙丘(地)趋于固定。

人类活动强度增加,生产生活消耗的水量增加,导致蒸发(腾)增加,地表水减少。

(3)毛乌素沙地1995~2013年湖沼面积减小,试对此做出合理解释。

(4)近些年来,毛乌素沙地绿化面积逐渐增大,有人认为“毛乌素沙地即将消失”。你是否赞同?表明你的态度并说明理由。

赞同。理由:年降水量已增加到近 450 毫米,趋向湿润,自然条件改善,流动沙地逐渐固定;随着科学技术进步,植树造林及农业生产水平不断提高,沙地景观最终消失。

反对。理由:沙地是一种自然景观,1 万年以来,尽管气候波动变化,这里沙地与湖沼景观共存(目前虽然偏湿润,可能过些年偏干旱;该沙地东南部降水偏多,但西北部降水较少);过度绿化(农业发展和植树造林),蒸騰量大增,会加重区域的干旱程度,导致风沙活动加强。

THANKS!

生态脆弱区的综合治理

目 录

1.生态脆弱区

2.北方农牧交错带的土地退化及原因

3.北方农牧交错带土地退化的综合治理

我国内蒙古东部的浑善达克沙地距离北京西北部约180千米,历史上曾是水草丰美的地区。20世纪后期,这里草场退化严重,沙尘暴频发,成为京津地区沙尘的主要来源地之一。如今,这里绿洲重现。20世纪后期,浑善达克地区为什么草场退化严重?现在的浑善达克沙地善如何从沙源地变成量生态绿洲?

一.生态脆弱区

1、概念

2、分布

指生态系统抗干扰能力弱、易于退化且难以恢复的地区。

主要分布于干湿交替、农牧交错、水陆交界、森林边缘、沙漠边缘等过渡区域。

生态脆弱区的生态系统稳定性较差,一旦其稳定性被打破,土地易退化。

土地退化即土地出现质量下降、生产力降低的过程,表现为土地沙化、石漠化、土壤侵蚀、土壤盐碱化、土壤肥力下降等。

土地沙化

石漠化

盐碱化

土壤侵蚀

3、类型

生态环境脆弱区

森林破坏

土壤侵蚀

草地退化

生物多样性锐减

我国生态脆弱区面积大;

类型多;

分布广。

4、特点

案例:南方喀斯特地区石漠化

水土流失

坡陡

过度开垦

人口增加

土层薄

多暴雨

石漠化

耕地减少

贫困

1.指出导致石漠化形成的直接原因。

2.说出水土流失形成的原因,你认为其中哪个因素打破了生态平衡,导致水土流失加剧。

水土流失

自然原因:土层薄,坡陡,多暴雨

人为原因:过度开垦导致植被减少,土壤破坏,加剧了水土流失。

3.分析石漠化地区成为贫困多发地区的原因。

石漠化导致耕地减少,粮食减少,随着人口的增加,为了满足粮食的需求进而扩大耕地,出现过度开垦,进一步加剧水土流失,石漠化随之加剧,出现恶性循环,限制了经济的发展,贫困多发。

水土流失

坡陡

过度开垦

人口增加

土层薄

多暴雨

石漠化

耕地减少

贫困

案例:南方喀斯特地区石漠化

二.北方农牧交错带的

土地退化及原因

北方农牧交错带背景

位置:

农区与牧区的过渡地带,也是半湿润和半干旱地区的过渡地带。

北方农牧交错带背景

生态脆弱表现:

当气候出现冷暖、干湿变化时,就会出现农进牧退或牧进农退的现象,导致生态破坏。

近一个世纪生态脆弱表现:

农进牧退,导致草场退化,成为北方重要的沙尘源区。

北方农牧交错带土地退化原因

自然原因

多年平均年内各月降水量

读图,说出鄂尔多斯年降水的特点?

这种降水特点对地表会造成什么影响?

降水总量较少,季节变化大,夏季降水集中,多暴雨。

降水总量较少,季节变化大,地表植被覆盖率较低;夏季降水集中,多暴雨,地表侵蚀作用强,土地退化严重。

1961

1967

1973

1979

1985

1991

1997

2003

2009

100

200

300

400

500

降水量/mm

年降水量的变化

北方农牧交错带土地退化原因

读图,找出鄂尔多斯年降水量最多和最少的年份,说出鄂尔多斯年降水的变化特点?

这种降水特点对农业耕作和牧业发展产生什么影响,进而对地表会造成什么影响?

最多:1961年 ;

最少:1965年;

降水年际变化大。

降水较多的年份,适宜农耕的条件改善,农区向牧区扩展;

降水少的年份往往出现旱灾,导致农业减产,进而扩大农业规模,加剧土地退化。

自然原因

结论

北方农牧交错带降水变率大,夏季降水集中,多暴雨,造成了强烈的土壤侵蚀;

降水的年际变化大,降水少的年份往往出现旱灾,加剧土地退化。

在其他条件一致的情况下,不同降水方式对土壤侵蚀的影响:

降水强度大、时间短,土壤侵蚀严重;

降水强度大且时间长,早期侵蚀严重,后期侵蚀减弱;

降水强度小、时间短,土壤侵蚀较弱;

降水强度小且时间长,早期侵蚀弱,后期侵蚀加重。

北方农牧交错带降水具有临界性且变率大(最根本的自然因素)

1、自然原因

北方农牧交错带土地退化原因

读图,描述我国大风日数分布特点?

分布不均匀,青藏高原和西北地区大风日数多,东部地区整体较少。

1、自然原因

北方农牧交错带土地退化原因

判断北方农牧交错带大风日数状况,推测其主要集中时间并说明理由?

大风日数多,集中冬春季节。

理由:离冬季风源地近,内蒙古地区地势平坦,阻挡作用小。

1、自然原因

北方农牧交错带土地退化原因

分析该季节多大风天气对土壤的影响。

冬春季节多大风天气,特别是春季气温回升快,地表解冻,由于雨季未到,降水稀少,因此土层裸露、疏松,极易遭受大风侵蚀,导致土壤退化。

2、人为原因(主要原因)

①过度开垦

阅读教材,画出过度开垦导致土地退化的关系图。

降水较多

农进牧退

增加开垦

降水较少

农业减产

土地退化

北方农牧交错带土地退化原因

2、人为原因

②过度放牧

牧畜采食、践踏

草质下降

植被覆盖率下降

草场生产力降低

畜产品质量降低

肥力下降

表土大量损失

北方农牧交错带土地退化原因

北方农牧交错带土地退化原因

③不合理的开矿

④过度樵采

⑤道路建设

2、人为原因

分析非洲萨赫勒地区荒漠化的自然、社会经济因素

荒漠化是土地退化的一种表现形式。20世纪60年代末70年代初,萨赫勒地区遭受罕见大旱,并引发了严重的荒漠化,致使经济受到沉重打击,前后有20多万人因饥饿而死亡,千百万人流离失所。这场惨剧引发了国际社会的普遍关注,从而在全球范围内引发了一场轰轰烈烈的世界荒漠化防治运动。萨赫勒地区通常是指撒哈拉沙漠南缘东西延伸的干旱与半干旱、热带沙漠与热带草原的过渡地带,年降水量大多为100-500毫米。

1.据图和文字材料,并联系已学知识,分析萨赫勒地区的气候等自然特征,并说明出现荒漠化的潜在自然因素。

全年高温,蒸发大;

降水总量少,季节分配不均,主要集中在7、8月份;

气候干旱、植被稀少是出现荒漠化的潜在自然因素。

分析非洲萨赫勒地区荒漠化的自然、社会经济因素

2.萨赫勒地区的传统经济以自给性游牧业为主。20世纪以来,随着人口和经济的发展以及交通条件的改善,这里游牧业向商品性定居牧业转变。据图,分析这一转变对草场带来的影响。

对草场的影响

牧畜品种单一

集中规模经营

掘井定居

季节游牧

分散小规模经营

牧畜品种多样

自给性游牧业

商品性定居牧业

分析非洲萨赫勒地区荒漠化的自然、社会经济因素

由自给性游牧业转变为商业性的定居牧业,使得牲畜品种的单一、经营规模大且集中、采取掘井定居的经营模式,增加草场的压力,结果必然导致草场的退化,甚至导致整个草场的毁灭。

对草场的影响

牧畜品种单一

集中规模经营

掘井定居

季节游牧

分散小规模经营

牧畜品种多样

自给性游牧业

商品性定居牧业

分析非洲萨赫勒地区荒漠化的自然、社会经济因素

由于人口激增,对粮食的需求猛增,迫使人们不断扩大耕地面积以至向牧业地区推进,在环境脆弱区过度开垦、过度放牧,导致土地荒漠化加剧,进而导致土地生产力下降,粮食减产,出现贫困和饥饿,为了解决贫困和饥饿,又进一步开垦,放牧,形成恶性循环。

农作侵入牧区

过垦

过牧

荒漠化加剧

土地生产力下降

人口增加,粮食需求增加

压缩草场面积,牧场向环境脆弱地区转移

贫困饥饿

分析非洲萨赫勒地区荒漠化的自然、社会经济因素

3.20世纪50年代以来,人口急剧增加,粮食需求迅速增加。这一因素促使萨赫勒地区以南的旱作农业不断向北推进,农牧用地之争加剧。人口过快增长和贫困是萨赫勒地区最为突出的社会问题。请解释下图,试提出一种解决非洲贫困问题的可能办法。

农作侵入牧区

过垦

过牧

荒漠化加剧

土地生产力下降

人口增加,粮食需求增加

压缩草场面积,牧场向环境脆弱地区转移

贫困饥饿

分析非洲萨赫勒地区荒漠化的自然、社会经济因素

控制人口增长;进行环境整治等

三.北方农牧交错带

土地退化的综合治理

A.应树立生态脆弱区要以保护、恢复自然环境为第一要务的观念。

B.应综合运用生物、工程、经济、社会等措施解决问题,实现人地和谐发展。

综合治理

1.优化土地利结构

宜农则农,宜牧则牧,合理利用水资源,发展集约化、高效、特色农牧业及农牧产品加工业。

陕西省定边县荞麦田

陕西省定边县土层深厚,日照充足,适宜荞麦生长,这里种植历史悠久,生产的荞麦具有粒大饱满、营养丰富、药用价值较大等优势。

在草地退化严重地区,利用生物措施与工程措施,采用灌草相结合的方式,适当人工补种植物,固沙防沙。

2.构筑防护体系

草地退化严重地区常见生物措施与工程措施

植树种草

飞播造林

草方格沙障

黄土高原水蚀、风蚀严重地区常见生物措施与工程措施

植树种草

打坝淤地

修建梯田

修建水库

2.构筑防护体系

在黄土高原水蚀、风蚀严重地区,利用生物措施和工程措施相结合的方式,开展小流域综合治理。

选择部分自然条件较好地方,人工种植高产牧场,解决牲畜食草问题,从而使退化的草场通过休牧得以自然恢复。

种植高产牧草

山坡上正在吃草的山羊

3.以地养地,自然恢复

在退化草场,控制牲畜数量在草场承载力范围内;

调整牲畜结构,减少山羊等对草场破坏严重的畜种比重,增加肉牛等比重。

4.调整牲畜结构和数量

山羊食性杂,适应性强,繁殖率高,饲养周期短,饲养获得收入快。但是山羊觅食能力强。在较为干旱的草原和山坡,山羊会践踏表土,啃食草根,造成草场退化

乌兰察布市实施退耕还林(草)

乌兰察布市位置示意

阅读教材相关内容,思考:

乌兰察布市主要采取了哪些措施改善土地退化问题。

实施退耕还林(草)工程;

调整农业土地利用结构和农业产业结构。

5.控制人口过快发展,提高人口素质

地名常和所在地特定时期的地理环境有关。图1所示区域有1700多个行政村,其中85%以上村名与自然要素或地理方位等有关。该区域处于毛乌素沙地与黄土高原的过渡地带。据此完成1~2题。

1.与图示区域中地名“河”“梁”“柳”相关的自然要素依次是

A.水文、地貌、植被

B.地貌、水文、植被

C.植被、地貌、水文

D水文、植被、地貌

A

地名常和所在地特定时期的地理环境有关。图1所示区域有1700多个行政村,其中85%以上村名与自然要素或地理方位等有关。该区域处于毛乌素沙地与黄土高原的过渡地带。据此完成1~2题。

2.图示甲、乙两地区地名中“河”“沟”“湾”等出现的比例很高,表明乙地区

A.风俗习惯改变

B.土地利用结构稳定

C. 人口迁徙频繁

D.自然环境变化较大

D

毛乌素沙地中流动沙地、固定沙地与湖泊、河流、沼泽等景观并存。上述景观在自然和人文因素影响下可发生转化。1995~2013年,流动沙地趋于固定,湖沼面积减小。一般而言,风沙沉积越多,风沙活动越强。某科研团队调查1万年以来毛乌素沙地东南部湖沼沉积和风沙沉积数量的变化,结果如图8所示。图9示意毛乌素沙地1995~2013年气温、降水的变化。

(1)分别简述图8所示I、Ⅱ、Ⅲ三个阶段湖沼面积和风沙活动的变化特征,并归纳湖沼面积与风沙活动的关系。

I 阶段湖沼面积有所扩大,风沙活动波动中略有减弱;

II 阶段湖沼面积达到最大(极盛),风沙活动先弱后强;

Ⅲ阶段湖沼面积骤减,凤沙活动剧烈波动,增强;

湖沼面积与凤沙活动此消彼长。

(2)说明毛乌素沙地1995~2013年流动沙地趋于固定的自然原因。

气温无明显变化趋势,降水呈波动增加,有利于当地植被生长,流动沙丘(地)趋于固定。

人类活动强度增加,生产生活消耗的水量增加,导致蒸发(腾)增加,地表水减少。

(3)毛乌素沙地1995~2013年湖沼面积减小,试对此做出合理解释。

(4)近些年来,毛乌素沙地绿化面积逐渐增大,有人认为“毛乌素沙地即将消失”。你是否赞同?表明你的态度并说明理由。

赞同。理由:年降水量已增加到近 450 毫米,趋向湿润,自然条件改善,流动沙地逐渐固定;随着科学技术进步,植树造林及农业生产水平不断提高,沙地景观最终消失。

反对。理由:沙地是一种自然景观,1 万年以来,尽管气候波动变化,这里沙地与湖沼景观共存(目前虽然偏湿润,可能过些年偏干旱;该沙地东南部降水偏多,但西北部降水较少);过度绿化(农业发展和植树造林),蒸騰量大增,会加重区域的干旱程度,导致风沙活动加强。

THANKS!