第8课经济体制改革【课件】(22页)

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

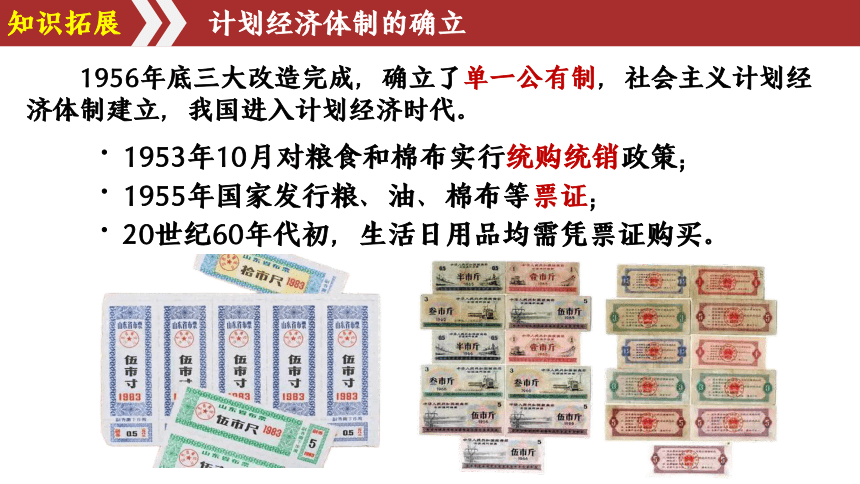

知识拓展 计划经济体制的确立

·1953年10月对粮食和棉布实行统购统销政策;

·1955年国家发行粮、油、棉布等票证;

·20世纪60年代初,生活日用品均需凭票证购买。

1956年底三大改造完成,确立了单一公有制,社会主义计划经济体制建立,我国进入计划经济时代。

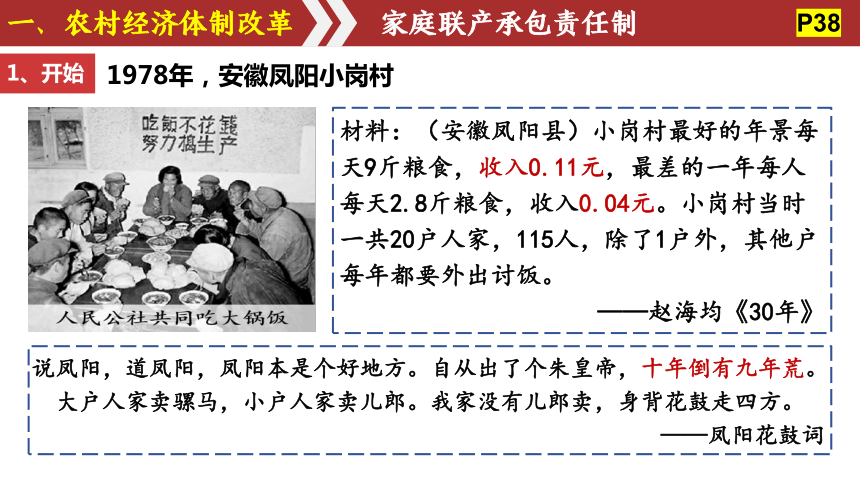

一、农村经济体制改革 家庭联产承包责任制

1、开始

1978年,安徽凤阳小岗村

材料:(安徽凤阳县)小岗村最好的年景每天9斤粮食,收入0.11元,最差的一年每人每天2.8斤粮食,收入0.04元。小岗村当时一共20户人家,115人,除了1户外,其他户每年都要外出讨饭。

——赵海均《30年》

说凤阳,道凤阳,凤阳本是个好地方。自从出了个朱皇帝,十年倒有九年荒。

大户人家卖骡马,小户人家卖儿郎。我家没有儿郎卖,身背花鼓走四方。

——凤阳花鼓词

P38

一、农村经济体制改革 家庭联产承包责任制

1、开始

思考:根据“生死状”说说小岗村村民提出什么新生产方式

我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上交和公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮,如不成,我们干部作(坐)牢割头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁。

分户经营

保证国家集体

自负盈亏

方式:分田包干到户,自负盈亏。

P38

敢为天下先的精神

一、农村经济体制改革 家庭联产承包责任制

2、效果

年份 人口 粮食产量 人均口粮 人均收入

1976 110口 35000斤 230斤 32元

1979 115口 132300斤 800斤 200元

材料一:小岗村改革前后对比表

材料二:说凤阳,道凤阳,改革鼓点先敲响,三年跨了三大步,如今飞出金凤凰。

——1979年的凤阳花鼓词

意义①:调动了农民的生产积极性,解放了农村的生产力,农业生产和农民收入有很大提高。P39

凤阳农民打花鼓庆丰收

P39

第一年秋,粮食产量比上年增长六倍多。

一、农村经济体制改革 家庭联产承包责任制

3、背景

中共十一届三中全会以后,党和政府实行改革开放政策。改革先从农村开始。

材料:中国是一个农业大国。中国的事情能不能办好,农业的发展状况具有决定性意义。党的十一届三中全会前,我国农村存在经营管理过于集中和分配中的严重平均主义等弊端,严重挫伤了农民的生产积极性,农业发展和农民生活改善比较缓慢。1978年,全国还有2.5亿人口没有解决温饱问题。

——《中国共产党简史》

目的:调动农民的生产积极性,促进农村经济发展。

思考:为何改革先从农村开始?

P38

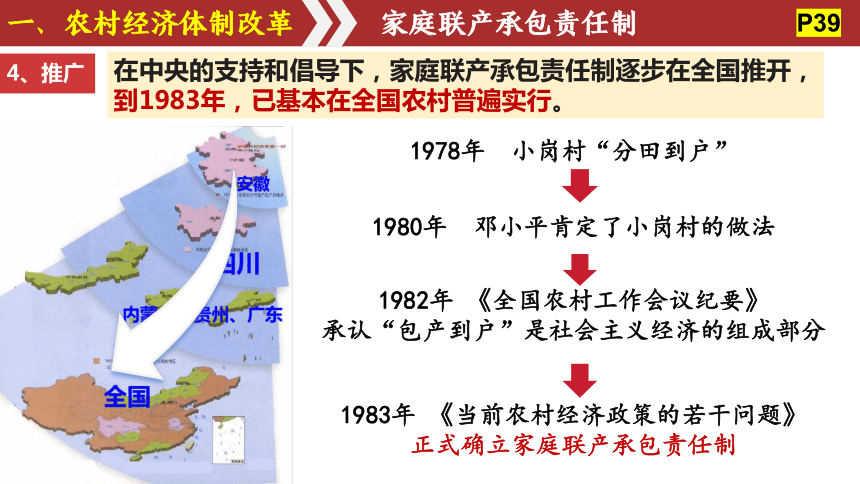

一、农村经济体制改革 家庭联产承包责任制

4、推广

1978年 小岗村“分田到户”

1980年 邓小平肯定了小岗村的做法

1982年 《全国农村工作会议纪要》

承认“包产到户”是社会主义经济的组成部分

1983年 《当前农村经济政策的若干问题》

正式确立家庭联产承包责任制

在中央的支持和倡导下,家庭联产承包责任制逐步在全国推开,到1983年,已基本在全国农村普遍实行。

P39

一、农村经济体制改革 家庭联产承包责任制

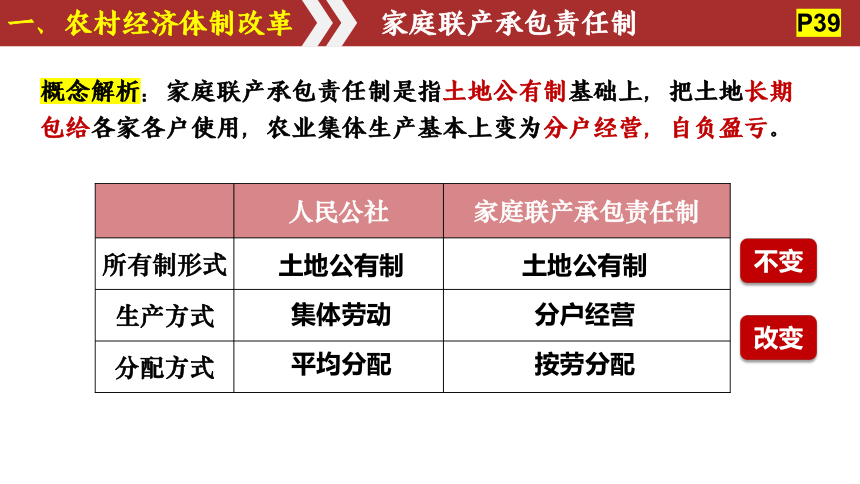

概念解析:家庭联产承包责任制是指土地公有制基础上,把土地长期包给各家各户使用,农业集体生产基本上变为分户经营,自负盈亏。

人民公社 家庭联产承包责任制

所有制形式

生产方式

分配方式

土地公有制

土地公有制

集体劳动

分户经营

平均分配

按劳分配

不变

改变

P39

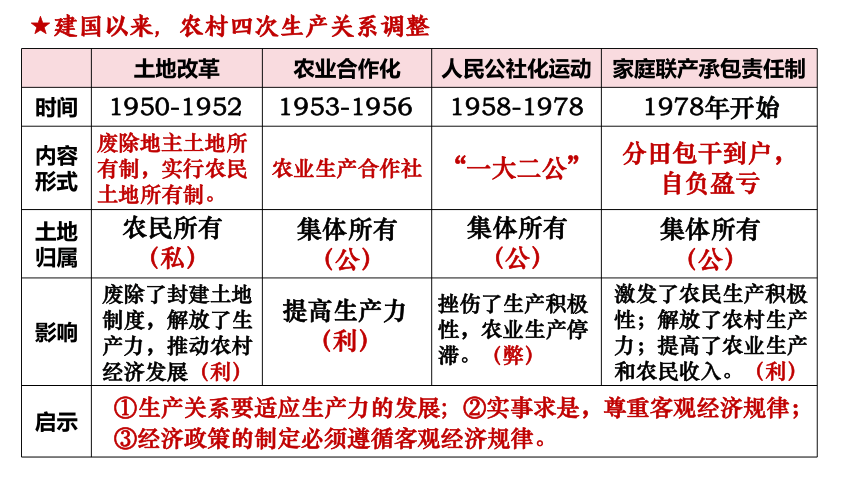

土地改革 农业合作化 人民公社化运动 家庭联产承包责任制

时间

内容形式

土地 归属

影响

启示 ★建国以来,农村四次生产关系调整

1950-1952

废除地主土地所有制,实行农民土地所有制。

农民所有

(私)

废除了封建土地制度,解放了生产力,推动农村经济发展(利)

1953-1956

农业生产合作社

集体所有

(公)

提高生产力(利)

1958-1978

“一大二公”

集体所有

(公)

挫伤了生产积极性,农业生产停滞。(弊)

1978年开始

分田包干到户,

自负盈亏

集体所有

(公)

激发了农民生产积极性;解放了农村生产力;提高了农业生产和农民收入。(利)

①生产关系要适应生产力的发展; ②实事求是,尊重客观经济规律;

③经济政策的制定必须遵循客观经济规律。

一、农村经济体制改革 家庭联产承包责任制

5、深化

随着农业生产向专业化、商品化、社会化发展,农村乡镇企业也迅速发展起来,为农民致富和实现现代化开辟了一条新路。【意义② p39】

材料:农业生产承包制的实施,解决了几十年来困扰中国最高决策层的最大难题,即吃饭问题。这一问题的解决,又为非粮种植业腾出了空间,从而丰富了城乡农副产品供应。农村改革的成功,又推动了城市全面改革的进行。

——摘编自萧冬连《农民的选择成就了中国改革》

P39

二、城市经济体制改革 增强企业活力

计划经济体制下的国有企业......

材料:那年上海天气很热,企业为了不影响生产,采取降温措施。当时的降温措施比较简单,主要是风扇、鼓风机,但是企业即使采取这样的措施也没有主动权,要经过层层报批,当时经过11个部门的审批,要盖11个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

——《广州日报》

二、城市经济体制改革 增强企业活力

1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐。

1、背景

全会一致通过《中共中央关于经济体制改革的决定》

P39

二、城市经济体制改革 增强企业活力

材料:我国建国三十五年来所发生的深刻变化,已经初步显示出社会主义制度的优越性。但是必须指出,这种优越性还没有得到应有的发挥。其所以如此……一个重要的原因,就是在经济体制上形成了一种同社会生产力发展要求不相适应的僵化的模式。这种模式的主要弊端是:政企职责不分,条块分割,国家对企业统得过多过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用,分配中平均主义严重。这就造成了企业缺乏应有的自主权,企业吃国家“大锅饭”、职工吃企业“大锅饭”的局面严重压抑了企业和广大职工群众的积极性、主动性、创造性,使本来应就生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

——《中共中央关于经济体制改革的决定》

结合材料,思考为什么要进行经济体制改革?

原因:企业缺乏活力,广大职工群众生产积极性低。

P40

改革前 改革后

所有制形式

管理体制

分配方式

二、城市经济体制改革 增强企业活力

中心环节:

增强企业活力

以公有制为主体,

多种所有制经济共同发展

政企分开,逐步扩大企业的生产经营自主权,实行经营责任制。

按劳分配为主体,

多种分配方式并存。

单一公有制

政社合一

吃大锅饭

平均主义

2、内容

意义:大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力。

P40

三、社会主义市场经济体制

模拟讨论:姓“资”还是姓“社”的争论,谈谈你是否同意以下观点?

包产到户姓“社”姓“资”

——这是单干,是倒退,姓“资”

乡镇企业异军突起,生气勃勃,姓“社”姓“资”

——乡镇企业是不正之风之源,姓“资”

城市企业改革搞厂长负责制,姓“社”姓“资”

——这是削弱党的领导,姓“资”

市场经济姓“社”姓“资”

——计划经济等于社会主义,市场经济等于资本主义,姓“资”

三、社会主义市场经济体制

姓‘资’还是姓‘社’的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民生活水平。……计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。

——邓小平南方谈话

不管黑猫白猫,能捉老鼠的就是好猫!

三、社会主义市场经济体制

1、过程

阅读课本P40,梳理社会主义市场经济体制建立的过程。

1992年,中共十四大明确提出建立社会主义市场经济体制。

1993年,中共十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》。

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

P40

三、社会主义市场经济体制

2、意义

①有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长;

②对现代化建设有巨大推动作用;

③使中国的经济实力明显增强。

琳琅满目的商品

P41

问题思考

我国经济体制改革有何特点

我国的经济体制改革有哪些启示

①从农村到城市;

②先试点后推广;

③循序渐进,不断完善。

①生产关系要适应生产力发展;

②制定政策要符合国情和客观规律;

③实事求是,一切从实际出发;

④改革要关注民生,不断创新。

当堂小结

( )2.1978 年秋天,小岗村将生产队的田地分给各家各户,实行包产到户,成为农村经济体制改革的排头兵。2006 年 1 月 25 日,一些村干部召开村民大会,宣布要将土地合并,集中办农场、搞养殖和旅游开发等。两次土地政策的调整表明

A.分田到户不利于农业发展 B.土地合并违背了国家政策

C.农村经济体制要适时调整 D.土地所有制性质发生变化

随堂小练

( )1.到1984年底,我国乡镇企业数达到606.52万个,比上年增长3.5倍;总产值1709.89亿元,比上年增长68.2%。产生上述变化的主要原因是

A. 土地改革的基本完成 B. 农村经济体制改革的推行

C. 国防安全体系的建立 D. 真理标准问题讨论的开展

B

C

( )4.1980年,《甘肃日报》发表《高学兰养鸡对不对》一文,就高学兰在家养鸡300多只,并将鸡蛋拿到市场去卖的事,进行大讨论,将一场关于鸡的讨论变成“姓资”还是“姓社”的大辩论,甘肃省委书记也亲自撰文参加辩论。这一辩论

A. 有利于人们的思想解放 B. 加速城市经济体制改革全面开展

C. 推动内地乡镇企业发展 D. 标志社会主义市场经济体制建立

随堂小练

( )3.20 世纪 70 年代,有农民说:“20多年了,可熬到自己当家了。”“戏没少看,集没少赶,亲戚没少串,活没少干,粮没少收。”农民生活的变化主要得益于

A.土地改革 B.农业生产合作社

C.家庭联产承包责任制 D.社会主义市场经济体制

C

A

知识拓展 计划经济体制的确立

·1953年10月对粮食和棉布实行统购统销政策;

·1955年国家发行粮、油、棉布等票证;

·20世纪60年代初,生活日用品均需凭票证购买。

1956年底三大改造完成,确立了单一公有制,社会主义计划经济体制建立,我国进入计划经济时代。

一、农村经济体制改革 家庭联产承包责任制

1、开始

1978年,安徽凤阳小岗村

材料:(安徽凤阳县)小岗村最好的年景每天9斤粮食,收入0.11元,最差的一年每人每天2.8斤粮食,收入0.04元。小岗村当时一共20户人家,115人,除了1户外,其他户每年都要外出讨饭。

——赵海均《30年》

说凤阳,道凤阳,凤阳本是个好地方。自从出了个朱皇帝,十年倒有九年荒。

大户人家卖骡马,小户人家卖儿郎。我家没有儿郎卖,身背花鼓走四方。

——凤阳花鼓词

P38

一、农村经济体制改革 家庭联产承包责任制

1、开始

思考:根据“生死状”说说小岗村村民提出什么新生产方式

我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上交和公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮,如不成,我们干部作(坐)牢割头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁。

分户经营

保证国家集体

自负盈亏

方式:分田包干到户,自负盈亏。

P38

敢为天下先的精神

一、农村经济体制改革 家庭联产承包责任制

2、效果

年份 人口 粮食产量 人均口粮 人均收入

1976 110口 35000斤 230斤 32元

1979 115口 132300斤 800斤 200元

材料一:小岗村改革前后对比表

材料二:说凤阳,道凤阳,改革鼓点先敲响,三年跨了三大步,如今飞出金凤凰。

——1979年的凤阳花鼓词

意义①:调动了农民的生产积极性,解放了农村的生产力,农业生产和农民收入有很大提高。P39

凤阳农民打花鼓庆丰收

P39

第一年秋,粮食产量比上年增长六倍多。

一、农村经济体制改革 家庭联产承包责任制

3、背景

中共十一届三中全会以后,党和政府实行改革开放政策。改革先从农村开始。

材料:中国是一个农业大国。中国的事情能不能办好,农业的发展状况具有决定性意义。党的十一届三中全会前,我国农村存在经营管理过于集中和分配中的严重平均主义等弊端,严重挫伤了农民的生产积极性,农业发展和农民生活改善比较缓慢。1978年,全国还有2.5亿人口没有解决温饱问题。

——《中国共产党简史》

目的:调动农民的生产积极性,促进农村经济发展。

思考:为何改革先从农村开始?

P38

一、农村经济体制改革 家庭联产承包责任制

4、推广

1978年 小岗村“分田到户”

1980年 邓小平肯定了小岗村的做法

1982年 《全国农村工作会议纪要》

承认“包产到户”是社会主义经济的组成部分

1983年 《当前农村经济政策的若干问题》

正式确立家庭联产承包责任制

在中央的支持和倡导下,家庭联产承包责任制逐步在全国推开,到1983年,已基本在全国农村普遍实行。

P39

一、农村经济体制改革 家庭联产承包责任制

概念解析:家庭联产承包责任制是指土地公有制基础上,把土地长期包给各家各户使用,农业集体生产基本上变为分户经营,自负盈亏。

人民公社 家庭联产承包责任制

所有制形式

生产方式

分配方式

土地公有制

土地公有制

集体劳动

分户经营

平均分配

按劳分配

不变

改变

P39

土地改革 农业合作化 人民公社化运动 家庭联产承包责任制

时间

内容形式

土地 归属

影响

启示 ★建国以来,农村四次生产关系调整

1950-1952

废除地主土地所有制,实行农民土地所有制。

农民所有

(私)

废除了封建土地制度,解放了生产力,推动农村经济发展(利)

1953-1956

农业生产合作社

集体所有

(公)

提高生产力(利)

1958-1978

“一大二公”

集体所有

(公)

挫伤了生产积极性,农业生产停滞。(弊)

1978年开始

分田包干到户,

自负盈亏

集体所有

(公)

激发了农民生产积极性;解放了农村生产力;提高了农业生产和农民收入。(利)

①生产关系要适应生产力的发展; ②实事求是,尊重客观经济规律;

③经济政策的制定必须遵循客观经济规律。

一、农村经济体制改革 家庭联产承包责任制

5、深化

随着农业生产向专业化、商品化、社会化发展,农村乡镇企业也迅速发展起来,为农民致富和实现现代化开辟了一条新路。【意义② p39】

材料:农业生产承包制的实施,解决了几十年来困扰中国最高决策层的最大难题,即吃饭问题。这一问题的解决,又为非粮种植业腾出了空间,从而丰富了城乡农副产品供应。农村改革的成功,又推动了城市全面改革的进行。

——摘编自萧冬连《农民的选择成就了中国改革》

P39

二、城市经济体制改革 增强企业活力

计划经济体制下的国有企业......

材料:那年上海天气很热,企业为了不影响生产,采取降温措施。当时的降温措施比较简单,主要是风扇、鼓风机,但是企业即使采取这样的措施也没有主动权,要经过层层报批,当时经过11个部门的审批,要盖11个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

——《广州日报》

二、城市经济体制改革 增强企业活力

1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐。

1、背景

全会一致通过《中共中央关于经济体制改革的决定》

P39

二、城市经济体制改革 增强企业活力

材料:我国建国三十五年来所发生的深刻变化,已经初步显示出社会主义制度的优越性。但是必须指出,这种优越性还没有得到应有的发挥。其所以如此……一个重要的原因,就是在经济体制上形成了一种同社会生产力发展要求不相适应的僵化的模式。这种模式的主要弊端是:政企职责不分,条块分割,国家对企业统得过多过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用,分配中平均主义严重。这就造成了企业缺乏应有的自主权,企业吃国家“大锅饭”、职工吃企业“大锅饭”的局面严重压抑了企业和广大职工群众的积极性、主动性、创造性,使本来应就生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

——《中共中央关于经济体制改革的决定》

结合材料,思考为什么要进行经济体制改革?

原因:企业缺乏活力,广大职工群众生产积极性低。

P40

改革前 改革后

所有制形式

管理体制

分配方式

二、城市经济体制改革 增强企业活力

中心环节:

增强企业活力

以公有制为主体,

多种所有制经济共同发展

政企分开,逐步扩大企业的生产经营自主权,实行经营责任制。

按劳分配为主体,

多种分配方式并存。

单一公有制

政社合一

吃大锅饭

平均主义

2、内容

意义:大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力。

P40

三、社会主义市场经济体制

模拟讨论:姓“资”还是姓“社”的争论,谈谈你是否同意以下观点?

包产到户姓“社”姓“资”

——这是单干,是倒退,姓“资”

乡镇企业异军突起,生气勃勃,姓“社”姓“资”

——乡镇企业是不正之风之源,姓“资”

城市企业改革搞厂长负责制,姓“社”姓“资”

——这是削弱党的领导,姓“资”

市场经济姓“社”姓“资”

——计划经济等于社会主义,市场经济等于资本主义,姓“资”

三、社会主义市场经济体制

姓‘资’还是姓‘社’的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民生活水平。……计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。

——邓小平南方谈话

不管黑猫白猫,能捉老鼠的就是好猫!

三、社会主义市场经济体制

1、过程

阅读课本P40,梳理社会主义市场经济体制建立的过程。

1992年,中共十四大明确提出建立社会主义市场经济体制。

1993年,中共十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》。

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

P40

三、社会主义市场经济体制

2、意义

①有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长;

②对现代化建设有巨大推动作用;

③使中国的经济实力明显增强。

琳琅满目的商品

P41

问题思考

我国经济体制改革有何特点

我国的经济体制改革有哪些启示

①从农村到城市;

②先试点后推广;

③循序渐进,不断完善。

①生产关系要适应生产力发展;

②制定政策要符合国情和客观规律;

③实事求是,一切从实际出发;

④改革要关注民生,不断创新。

当堂小结

( )2.1978 年秋天,小岗村将生产队的田地分给各家各户,实行包产到户,成为农村经济体制改革的排头兵。2006 年 1 月 25 日,一些村干部召开村民大会,宣布要将土地合并,集中办农场、搞养殖和旅游开发等。两次土地政策的调整表明

A.分田到户不利于农业发展 B.土地合并违背了国家政策

C.农村经济体制要适时调整 D.土地所有制性质发生变化

随堂小练

( )1.到1984年底,我国乡镇企业数达到606.52万个,比上年增长3.5倍;总产值1709.89亿元,比上年增长68.2%。产生上述变化的主要原因是

A. 土地改革的基本完成 B. 农村经济体制改革的推行

C. 国防安全体系的建立 D. 真理标准问题讨论的开展

B

C

( )4.1980年,《甘肃日报》发表《高学兰养鸡对不对》一文,就高学兰在家养鸡300多只,并将鸡蛋拿到市场去卖的事,进行大讨论,将一场关于鸡的讨论变成“姓资”还是“姓社”的大辩论,甘肃省委书记也亲自撰文参加辩论。这一辩论

A. 有利于人们的思想解放 B. 加速城市经济体制改革全面开展

C. 推动内地乡镇企业发展 D. 标志社会主义市场经济体制建立

随堂小练

( )3.20 世纪 70 年代,有农民说:“20多年了,可熬到自己当家了。”“戏没少看,集没少赶,亲戚没少串,活没少干,粮没少收。”农民生活的变化主要得益于

A.土地改革 B.农业生产合作社

C.家庭联产承包责任制 D.社会主义市场经济体制

C

A

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化