河北省保定市雄安新区2024-2025学年七年级上学期期末历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 河北省保定市雄安新区2024-2025学年七年级上学期期末历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 632.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-13 08:14:40 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025 学年河北省保定市雄安新区七年级(上)期末历史试卷

一、单选题。(本题有 12 小题,每题 2 分,共 24 分。在四个选项中只有一项最符合题目要求)

1.(2 分)2024 年是中华文明探源工程正式启动二十周年。二十年来,考古人在碎片中寻找线索、在地层

里窥见历史,试图“文明探源”、诠释“何以中国”。研究远古人类历史的最主要方式是( )

A.考古发现 B.文献记载 C.神话传说 D.复原想像

2.(2 分)2024 年是中国甲辰龙年。远古时期,中华大地上就普遍流行着对龙的崇拜。下列出土于不同地

区 史 前 时 期 文 化 遗 址 中 的 龙 形 器 物 , 共 同 印 证 了 ( )

A.中原地区较高的文明程度

B.玉器制造业的水平高超

C.中华文化多元一体的特点

D.黄河流域孕育早期国家

3.(2 分)战国时期,铁制工具的使用进一步推广,使大量荒地得到开垦。开垦者缴纳赋税,新兴地主阶

级逐渐壮大。同时,铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程。以上材料说明( )

A.生产工具的进步推动社会发展

B.铁制工具完全取代了木石工具

C.各国变法带来生产工具的改进

D.水利工程为国家统一创造条件

4.(2 分)按照周礼规定,诸侯最多只能使用七鼎六簋。春秋时期,郑国国君使用九鼎八簋( )

①周王室地位下降

②大国诸侯势力雄厚

③春秋时期农业发展

第 1页(共 18页)

④春秋时期“礼崩乐坏”

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

5.(2 分)“孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,百姓乐用,诸侯亲服。获楚、魏之师,至今治强。”

材料反映了商鞅变法的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.影响

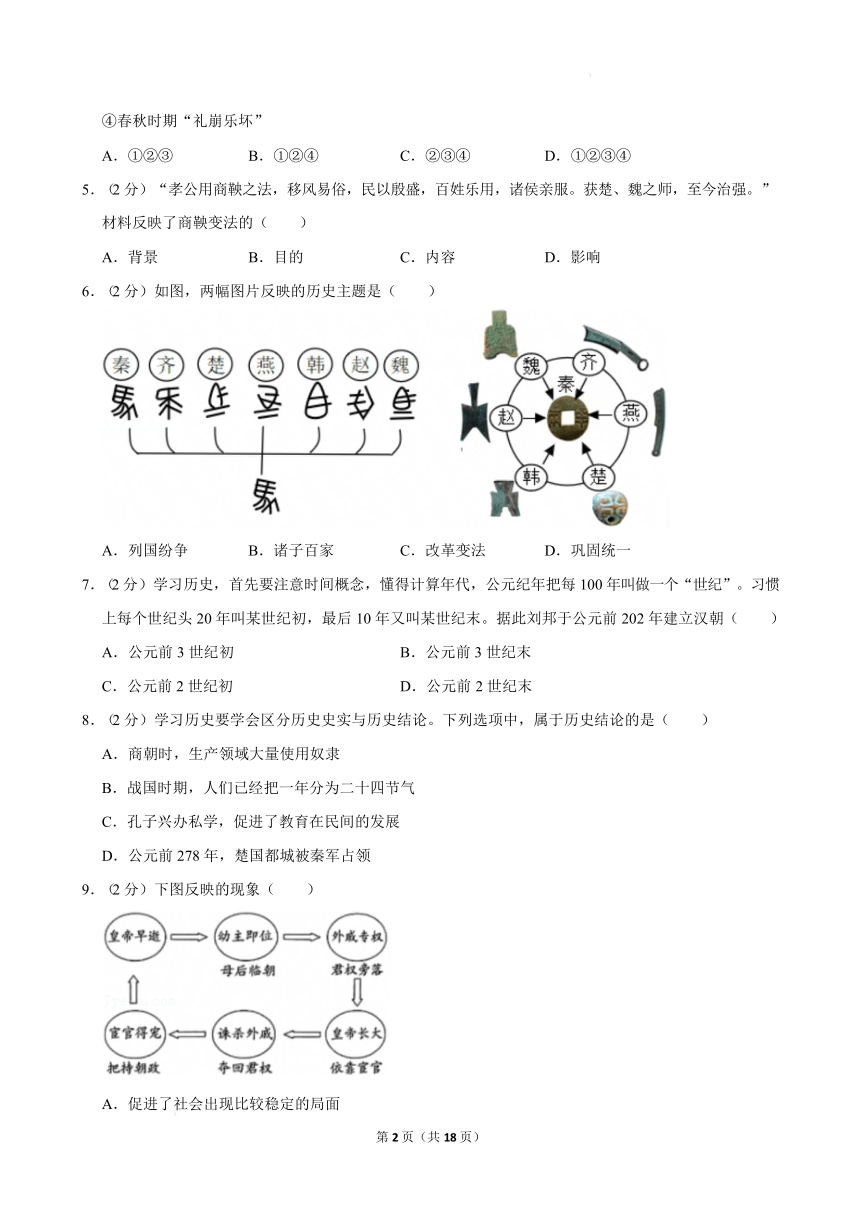

6.(2 分)如图,两幅图片反映的历史主题是( )

A.列国纷争 B.诸子百家 C.改革变法 D.巩固统一

7.(2 分)学习历史,首先要注意时间概念,懂得计算年代,公元纪年把每 100 年叫做一个“世纪”。习惯

上每个世纪头 20 年叫某世纪初,最后 10 年又叫某世纪末。据此刘邦于公元前 202 年建立汉朝( )

A.公元前 3 世纪初 B.公元前 3 世纪末

C.公元前 2 世纪初 D.公元前 2 世纪末

8.(2 分)学习历史要学会区分历史史实与历史结论。下列选项中,属于历史结论的是( )

A.商朝时,生产领域大量使用奴隶

B.战国时期,人们已经把一年分为二十四节气

C.孔子兴办私学,促进了教育在民间的发展

D.公元前 278 年,楚国都城被秦军占领

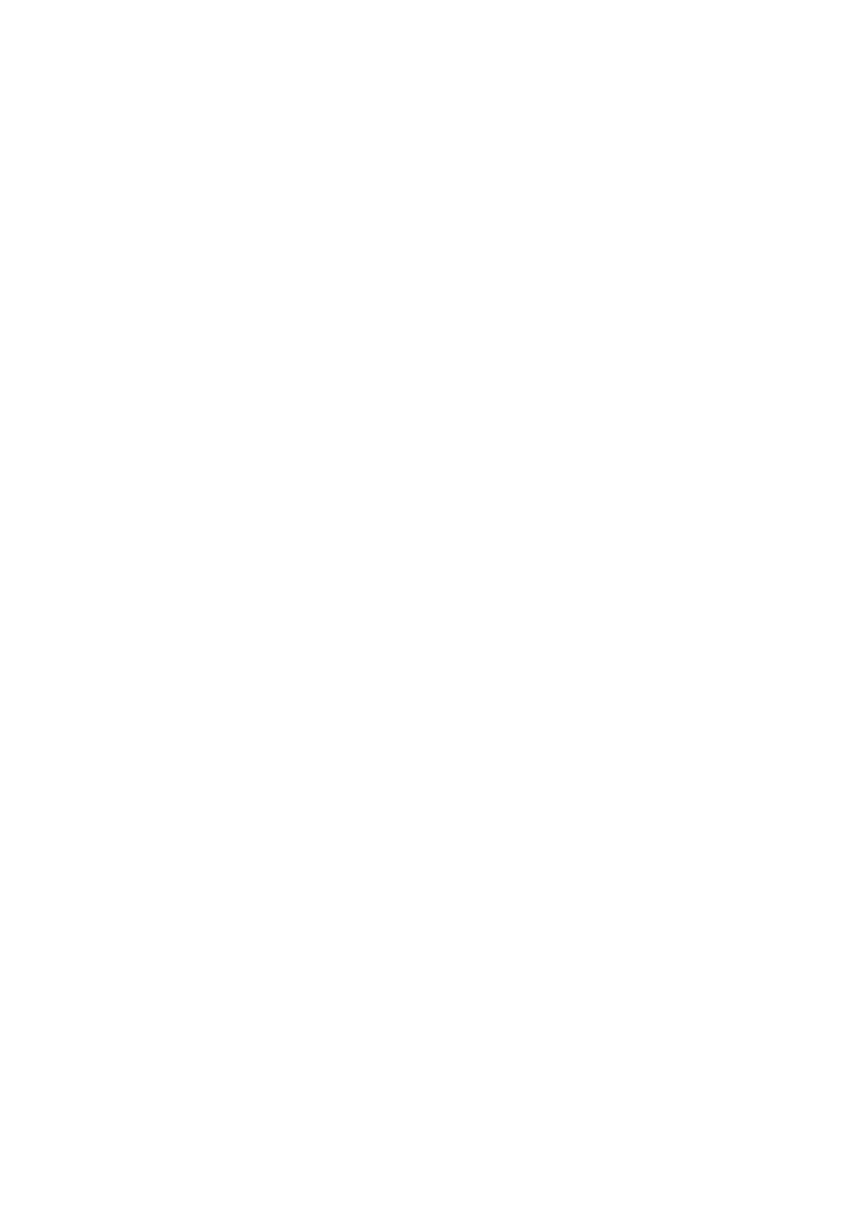

9.(2 分)下图反映的现象( )

A.促进了社会出现比较稳定的局面

第 2页(共 18页)

B.加强了中央对地方的控制与管理

C.导致了政治腐朽不堪与社会混乱

D.推动了各民族之间的交流与交融

10.(2 分)研究表明,佩戴口罩如 KN95,是能预防冠状病毒的。早在东汉末年,该医学家的代表作是( )

A.《黄帝内经》 B.《本草纲目》

C.《伤寒杂病论》 D.《农政全书》

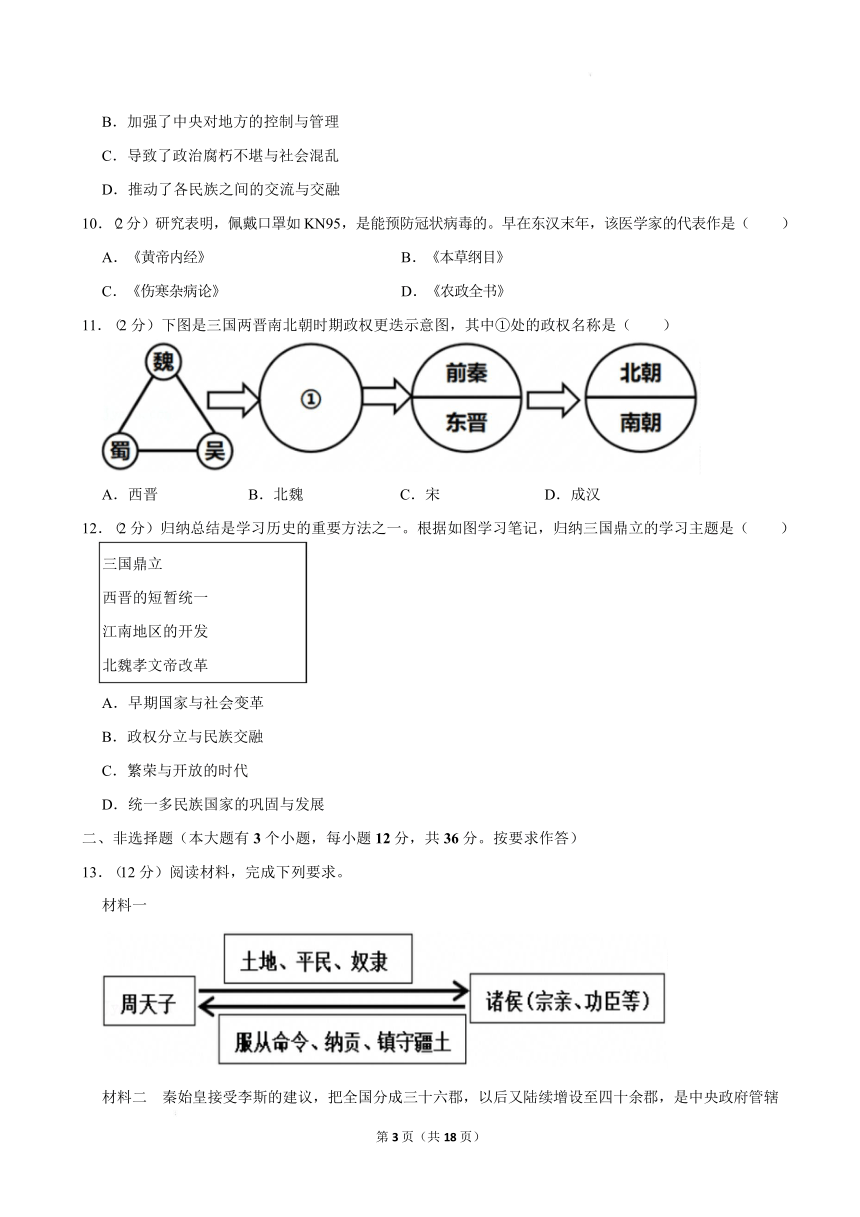

11.(2 分)下图是三国两晋南北朝时期政权更迭示意图,其中①处的政权名称是( )

A.西晋 B.北魏 C.宋 D.成汉

12.(2 分)归纳总结是学习历史的重要方法之一。根据如图学习笔记,归纳三国鼎立的学习主题是( )

三国鼎立

西晋的短暂统一

江南地区的开发

北魏孝文帝改革

A.早期国家与社会变革

B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代

D.统一多民族国家的巩固与发展

二、非选择题(本大题有 3 个小题,每小题 12 分,共 36 分。按要求作答)

13.(12 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 秦始皇接受李斯的建议,把全国分成三十六郡,以后又陆续增设至四十余郡,是中央政府管辖

第 3页(共 18页)

下的地方行政单位。

——摘编自吕思勉《秦汉史》

材料三 西汉初期中央和封国力量对比

(1)(3 分)结合所学知识,指出材料一体现了我国古代哪一政治制度,并概括这一制度的实行产生了

哪些深远影响。

(2)(3 分)据材料二和所学知识,指出秦朝在地方推行的制度。

(3)(3 分)据材料三,概括西汉初期中央面临的问题。并结合所学知识,指出汉武帝解决这一问题采

取的重要措施。

(4)(3 分)综合上述材料、问题和所学知识,归纳上述统治者采取的措施对国家统治产生的共同作用。

14.(12 分)丝绸之路与对外交往,阅读材料,回答问题。

材料一:图文所示

史料① 史料② 史料③

《穆天子传》出土于战国墓,记载 阿尔泰巴泽雷克墓(今俄罗斯境内)新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土的北

了周穆王西巡会见西王母(学者认 出土的战国时期的风乌纹刺绣,刺 朝灯树纹锦,其主体花纹表现的是

为其位于今葱岭以西中亚沿海一 绣工艺与中国的传统工艺一样 中原上元节火树银花不夜天的情

带),并将精美的丝织品作为国礼 景。

赠送给西王母的故事。

(1)(4 分)读上述三则史料,属于文献史料的是 ,属于实物史料的是 。如果要研

第 4页(共 18页)

究汉代以前中原地区的人们和西域及以西地区人们的交流,你会选择史料 。其中,最有可能

通过丝绸之路传播的是 。(填写序号)

材料二:张骞出使西域后,中原与新疆地区的联系更加密切。西域都护的设立,使中原通往新疆地区和

欧亚各国的道路有了制度保障。随着东西方交流的不断深入,并在唐代达到鼎盛。

——摘编自《简明新疆地方史》

(2)(3 分)根据材料二并结合所学知识,概括张骞出使西域的影响。

材料三:今天的甘肃、新疆地区是古丝绸之路东西方交通的要道。这里发现了很多遗址遗迹,出土了很

多汉朝和魏晋南北朝时期的文物。

地点 悬泉 尼雅 高昌

出 土 发 出土农具、铁制的牛车零件、 出土蚕茧、桑树种子、织有“延 出土最古老的伊朗萨珊王朝的

现 筷子、谷物、核桃、杏仁、有 年益寿大宜子孙”的锦缎、印 银币,出土公元 5 世纪左右的

汉字的木简、公元前 1 世纪的 有铭文“君宜高官”的铜镜, 基督教壁画“圣枝图”,出土公

纸张残片 发现炼铁工人的住所和炼铁炉 元 399 年至 423 年古抄本《论

残迹及一座佛塔 语》《孝经》

(3)(2 分)悬泉、尼雅和高昌是亚欧各地文明的交汇之处。阅读上表,挑选符合下列表格要求的文物

或遗址(每个类别挑选三件)。

类别 遗址遗迹与文物

体现中原文明传入

体现域外文明传入

材料四:古丝绸之路绵延万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心

的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产……中国愿在和平共处五项原则基础上

——习近平在首届“一带一路”国际合作高峰论坛的演讲

(4)((3 分))依据材料四指出延续千年的丝绸之路形成了怎样的核心精神。

15.(12 分)思想文化是一定时期政治、经济在意识形态领域的反映,正因为时代、角度不同,所以许多

历史人物对思想文化活动见仁见智。阅读下列材料

材料一:凡诸子百家,……蜂出并作,各引一端,以此驰说,联合诸侯。

一一班固《汉书艺文志》

(1)(2 分)你认为材料一描述的是什么历史事件?

材料二:秦以后中国的文化曾遭受到三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的,又一次是明初

第 5页(共 18页)

的科举制度。在这三次中,其对文化上危害也最长远。

一一胡寄窗《中国经济思想史》

(2)(2 分)材料二中,中国古代文化遭受到的第二次“厄运”是指什么?

材料三:统一思想,归本儒家,便是要使全国人有一致的信仰,致力于共同的利益,所以统一思想是有

其必要的。因此,董仲舒统一思想,尊崇儒术的呼吁

一一李威熊《董仲舒与西汉学术》

(3)(2 分)材料二和材料三中,作者分别怎样评价董仲舒?

材料四:其实佛教是一个极广泛的称呼,也可以说是印度带来的文化,渗透到中国的思想,美术,建筑,

才能两者相折衷的互相融合。另一方面则是在这条件下,它也就无孔不入。

一一倪端《历史的主角黄仁宇的大历史观》

(4)(2 分)请结合魏晋南北朝文化成就,举例说明佛教怎样“渗透到中国的美术、建筑”。

(5)(4 分)通过上述材料,你对中国古代思想文化有哪些认识?

第 6页(共 18页)

2024-2025 学年河北省保定市雄安新区七年级(上)期末历史试卷

参考答案与试题解析

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

答案 A C A B D D B C C C A

题号 12

答案 B

一、单选题。(本题有 12 小题,每题 2 分,共 24 分。在四个选项中只有一项最符合题目要求)

1.(2 分)2024 年是中华文明探源工程正式启动二十周年。二十年来,考古人在碎片中寻找线索、在地层

里窥见历史,试图“文明探源”、诠释“何以中国”。研究远古人类历史的最主要方式是( )

A.考古发现 B.文献记载 C.神话传说 D.复原想像

【答案】A

【分析】本题考查历史文化常识,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“考古人在碎片中寻找线索、在地层里窥见历史”和所学知识可知,A 正确;

文献记载是辅助方式不是最主要的方式,B 排除;

神话传说只能作为参考,不是最主要的方式;

复原想像不是研究远古人类历史的主要方式,D 排除。

故选:A。

2.(2 分)2024 年是中国甲辰龙年。远古时期,中华大地上就普遍流行着对龙的崇拜。下列出土于不同地

区 史 前 时 期 文 化 遗 址 中 的 龙 形 器 物 , 共 同 印 证 了 ( )

A.中原地区较高的文明程度

B.玉器制造业的水平高超

C.中华文化多元一体的特点

D.黄河流域孕育早期国家

第 7页(共 18页)

【答案】C

【分析】本题主要考查中华文明起源与发展的特点,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】根据材料信息“图一彩绘龙纹陶盘、图二玉猪龙,不同地区出土的文物,各地区的文化;但各

地区普遍流行着对龙的崇拜,在统一的中华文化中融为一体,中华文明具有多元一体性;材料未将中原

地区与周边地区的文明程度进行对比,排除 A 项,因此玉器制造业的水平高超对题干信息概括片面;

图二和图三文物并不属于黄河流域,排除 D 项。

故选:C。

3.(2 分)战国时期,铁制工具的使用进一步推广,使大量荒地得到开垦。开垦者缴纳赋税,新兴地主阶

级逐渐壮大。同时,铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程。以上材料说明( )

A.生产工具的进步推动社会发展

B.铁制工具完全取代了木石工具

C.各国变法带来生产工具的改进

D.水利工程为国家统一创造条件

【答案】A

【分析】本题考查春秋战国时期铁器的使用和牛耕的推广,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干“战国时期,铁制工具的使用进一步推广。开垦者缴纳赋税,新兴地主阶级逐渐壮大,

铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程”可知,提高了社会生产力;题干材料说明生产工具

的进步推动社会发展、各国变法带来生产工具的改进,排除 BCD。

故选:A。

4.(2 分)按照周礼规定,诸侯最多只能使用七鼎六簋。春秋时期,郑国国君使用九鼎八簋( )

①周王室地位下降

②大国诸侯势力雄厚

③春秋时期农业发展

④春秋时期“礼崩乐坏”

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

【答案】B

第 8页(共 18页)

【分析】本题考查夏商周的礼仪教化,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干“按照周礼规定,诸侯最多只能使用七鼎六簋,郑国国君使用九鼎八簋”和所学知识可

知,周王室衰微,出现诸侯争霸的局面。①②④正确;春秋时期农业发展和题干无关,排除 ACD。

故选:B。

5.(2 分)“孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,百姓乐用,诸侯亲服。获楚、魏之师,至今治强。”

材料反映了商鞅变法的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.影响

【答案】D

【分析】本题主要考查了商鞅变法相关知识,重点掌握商鞅变法的目的、背景、内容以及影响。

【解答】“孝公用商鞅之法,移风易俗,国以富强,诸侯亲服、魏之师,至今治强,属于商鞅变法的影

响,秦孝公为了增强秦国的实力,公元前 356 年。经过商鞅变法,提高了军队的战斗力,为以后秦国统

一全国奠定了基础。

故选:D。

6.(2 分)如图,两幅图片反映的历史主题是( )

A.列国纷争 B.诸子百家 C.改革变法 D.巩固统一

【答案】D

【分析】本题考查秦朝巩固统一的措施,知道两幅图片反映的历史主题是巩固统一。

【解答】如图,两幅图片反映的历史主题是巩固统一,为了适应国家统一的需要。秦始皇为消除文字上

的差异,制定笔画规整的小篆。文字的统一,也使不同地域的人民能够顺畅沟通。秦始皇下令废除六国

的货币,在全国流通,有利于国家对经济的管理。

故选:D。

7.(2 分)学习历史,首先要注意时间概念,懂得计算年代,公元纪年把每 100 年叫做一个“世纪”。习惯

上每个世纪头 20 年叫某世纪初,最后 10 年又叫某世纪末。据此刘邦于公元前 202 年建立汉朝( )

第 9页(共 18页)

A.公元前 3 世纪初 B.公元前 3 世纪末

C.公元前 2 世纪初 D.公元前 2 世纪末

【答案】B

【分析】本题主要考查纪年方法和年代换算的相关史实。掌握相关基础知识。

【解答】据“公元纪年把每 100 年叫做一个‘世纪’.习惯上每个世纪头 20 年叫某世纪初。”据此刘邦

于公元前 202 年建立汉朝。

故选:B。

8.(2 分)学习历史要学会区分历史史实与历史结论。下列选项中,属于历史结论的是( )

A.商朝时,生产领域大量使用奴隶

B.战国时期,人们已经把一年分为二十四节气

C.孔子兴办私学,促进了教育在民间的发展

D.公元前 278 年,楚国都城被秦军占领

【答案】C

【分析】本题主要考查什么是历史史实,什么是历史结论的相关史实。注意掌握区别历史史实和历史结

论的方法。

【解答】历史史实指客观存在的历史人物或历史事件,历史结论是关于史实的基本判断和基本观点,属

于历史结论;选项 ABD 是对当时的历史事件的客观描述,属于历史史实。

故选:C。

9.(2 分)下图反映的现象( )

A.促进了社会出现比较稳定的局面

B.加强了中央对地方的控制与管理

C.导致了政治腐朽不堪与社会混乱

D.推动了各民族之间的交流与交融

【答案】C

第 10页(共 18页)

【分析】本题主要考查东汉的衰亡,掌握相关基础知识。

【解答】根据图示信息和所学知识可知,这反映了东汉中后期形成了外戚与宦官交替专权的局面,民生

困苦,使东汉王朝走向衰亡;东汉中后期外戚与宦官交替专权的局面引发社会动荡;外戚与宦官交替专

权的局面削弱了中央对地方的控制与管理;外戚与宦官交替专权的局面引发统治危机,排除 D 项。

故选:C。

10.(2 分)研究表明,佩戴口罩如 KN95,是能预防冠状病毒的。早在东汉末年,该医学家的代表作是( )

A.《黄帝内经》 B.《本草纲目》

C.《伤寒杂病论》 D.《农政全书》

【答案】C

【分析】本题主要考查张仲景的代表作《伤寒杂病论》的相关史实,识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】根据所学可知,张仲景是东汉末年的名医,结合自己的临床实践。这部著作发展了中医学的理

论和治疗方法,提出在诊断上要辨证分析病情;还提出了“治未病”理论。张仲景是中医临床理论体系

的开创者。他医术精湛,被后世称为“医圣”,该医学家是张仲景,C 项正确,排除 A 项,排除 B 项,

排除 D 项。

故选:C。

11.(2 分)下图是三国两晋南北朝时期政权更迭示意图,其中①处的政权名称是( )

A.西晋 B.北魏 C.宋 D.成汉

【答案】A

【分析】本题考查西晋建立与统一全国的时间。需熟知相关知识。

【解答】据题干“三国两晋南北朝时期政权更迭示意图”和结合所学知识可知,①应是西晋,实现国家

短暂统一,司马懿的孙子司马炎篡夺皇位取代魏国建立了晋朝,史称“西晋”,西晋灭掉吴国,统一全

国;北魏是南北朝时期北朝的第一个王朝,属于北朝五个朝代中的一个;“宋”是历史上的一个重要朝

代,主要是指南朝的刘宋王朝,排除 C 项,由巴氐族李雄所建,且地理位置也不符合示意图中的①处。

故选:A。

12.(2 分)归纳总结是学习历史的重要方法之一。根据如图学习笔记,归纳三国鼎立的学习主题是( )

第 11页(共 18页)

三国鼎立

西晋的短暂统一

江南地区的开发

北魏孝文帝改革

A.早期国家与社会变革

B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代

D.统一多民族国家的巩固与发展

【答案】B

【分析】本题考查三国时期的时代特征,识记三国两晋南北朝时期政权分立与民族交融。

【解答】A.早期国家与社会变革是夏商周时代特征,排除 A。

B.题干反映了三国两晋南北朝时期政权更迭,对应的主题是政权分立与民族交融,西晋,南北朝等割据

分裂政权,政权分立,B 符合题意。

C.繁荣与开放的时代是隋唐时代特征,排除 C。

D.统一多民族国家的巩固与发展是明清时代特征,排除 D。

故选:B。

二、非选择题(本大题有 3 个小题,每小题 12 分,共 36 分。按要求作答)

13.(12 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 秦始皇接受李斯的建议,把全国分成三十六郡,以后又陆续增设至四十余郡,是中央政府管辖

下的地方行政单位。

——摘编自吕思勉《秦汉史》

材料三 西汉初期中央和封国力量对比

第 12页(共 18页)

(1)结合所学知识,指出材料一体现了我国古代哪一政治制度,并概括这一制度的实行产生了哪些深

远影响。

(2)据材料二和所学知识,指出秦朝在地方推行的制度。

(3)据材料三,概括西汉初期中央面临的问题。并结合所学知识,指出汉武帝解决这一问题采取的重

要措施。

(4)综合上述材料、问题和所学知识,归纳上述统治者采取的措施对国家统治产生的共同作用。

【答案】(1)政治制度:分封制。影响:开发了边疆地区,加强了西周的统治,使西周成为一个强盛的

国家。

(2)郡县制。

(3)问题:诸侯国势力的强大,严重威胁到中央政权的统治。措施:颁布“推恩令”。

(4)巩固了国家统治或稳固了国家政权。

【分析】本题主要考查分封制、郡县制、推恩令,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】(1)政治制度:根据所学知识可知,周天子根据血缘远近或功劳大小,授予他们土地、奴隶;

诸侯国需要向周王进献贡物,镇守疆土。

影响:根据所学知识可知,西周实施分封制,加强了西周的统治。

(2)制度:根据材料二“秦始皇接受李斯的建议,把全国分成三十六郡,在郡下设县,是中央政府管

辖下的地方行政单位”并结合所学知识可知,秦朝全面废除西周以来实行的分封制,由中央直接管辖,

后增至 40 多郡。郡和县的长官都由朝廷直接任免,皇帝和朝廷就牢牢控制了全国各地的权力、法律、

土地及赋役等制度推向全国。

(3)问题:根据材料三中央人口少于封国人口,中央辖郡个数少于封国辖郡,严重威胁到中央政权的

统治。

措施:根据所学知识可知,为了加强中央集权,下诏诸侯王可将封地分封给其子弟作为侯国,划归临近

的郡管辖,侯国越来越多。汉武帝随后又以各种理由削爵,严厉镇压他们的叛乱。汉武帝沿用汉初政策。

这些豪强离开经营多年的故地,势力被削弱,中央大大加强了对地方的控制。

第 13页(共 18页)

(4)共同作用:根据上述材料,西周采取分封制巩固政权统治,加强中央对地方管辖,解决王国问题。

因此西周、汉朝统治者采取的措施对国家统治产生的共同作用是巩固了国家统治或稳固了国家政权。

故答案为:

(1)政治制度:分封制。影响:开发了边疆地区,使西周成为一个强盛的国家。

(2)郡县制。

(3)问题:诸侯国势力的强大,严重威胁到中央政权的统治。

(4)巩固了国家统治或稳固了国家政权。

14.(12 分)丝绸之路与对外交往,阅读材料,回答问题。

材料一:图文所示

史料① 史料② 史料③

《穆天子传》出土于战国墓,记载 阿尔泰巴泽雷克墓(今俄罗斯境内)新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土的北

了周穆王西巡会见西王母(学者认 出土的战国时期的风乌纹刺绣,刺 朝灯树纹锦,其主体花纹表现的是

为其位于今葱岭以西中亚沿海一 绣工艺与中国的传统工艺一样 中原上元节火树银花不夜天的情

带),并将精美的丝织品作为国礼 景。

赠送给西王母的故事。

(1)阅读上述三则史料,属于文献史料的是 ① ,属于实物史料的是 ②③ 。如果要研究汉代

以前中原地区的人们和西域及以西地区人们的交流,你会选择史料 ①② 。其中,最有可能通过丝

绸之路传播的是 ③ 。(填写序号)

材料二:张骞出使西域后,中原与新疆地区的联系更加密切。西域都护的设立,使中原通往新疆地区和

欧亚各国的道路有了制度保障。随着东西方交流的不断深入,并在唐代达到鼎盛。

——摘编自《简明新疆地方史》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括张骞出使西域的影响。

材料三:今天的甘肃、新疆地区是古丝绸之路东西方交通的要道。这里发现了很多遗址遗迹,出土了很

多汉朝和魏晋南北朝时期的文物。

第 14页(共 18页)

地点 悬泉 尼雅 高昌

出 土 发 出土农具、铁制的牛车零件、 出土蚕茧、桑树种子、织有“延 出土最古老的伊朗萨珊王朝的

现 筷子、谷物、核桃、杏仁、有 年益寿大宜子孙”的锦缎、印 银币,出土公元 5 世纪左右的

汉字的木简、公元前 1 世纪的 有铭文“君宜高官”的铜镜, 基督教壁画“圣枝图”,出土公

纸张残片 发现炼铁工人的住所和炼铁炉 元 399 年至 423 年古抄本《论

残迹及一座佛塔 语》《孝经》

(3)悬泉、尼雅和高昌是亚欧各地文明的交汇之处。阅读上表,挑选符合下列表格要求的文物或遗址

(每个类别挑选三件)。

类别 遗址遗迹与文物

体现中原文明传入 出土农

具、铁制的牛车零件、

筷子

体现域外文明传入 出土最古

老的伊朗萨珊王朝的

银币,出土公元 5 世

纪左右的基督教壁画

“圣枝图”,佛塔

材料四:古丝绸之路绵延万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心

的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产……中国愿在和平共处五项原则基础上

——习近平在首届“一带一路”国际合作高峰论坛的演讲

(4)依据材料四指出延续千年的丝绸之路形成了怎样的核心精神。

【答案】(1)文献史料:①;属于实物史料:②③;①②;③。

(2)张骞出使西域的影响是中原与新疆地区的联系更加密切,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(3)

类别 遗址遗迹与文物

体现中原文明传入 出土农具、铁制的牛车零件、筷子

体现域外文明传入 出土最古老的伊朗萨珊王朝的银币,出土公元 5 世纪左右的基督教壁

画“圣枝图”,佛塔

第 15页(共 18页)

(4)核心精神:和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共蠃。

【分析】本题以文字、图片材料为背景依托,主要考查了史料的分类、张骞出使西域的影响、丝绸之路

的物品交流、丝绸之路形成的核心精神,掌握相关基础知识。

【解答】(1)文献史料是指是记载,描写,书籍。因此①《穆天子传》属于文献史料、古迹、建筑、雕

塑和绘画等。如果要研究汉代以前中原地区的人们和西域及以西地区人们的交流。其中。西汉汉武帝时

开辟了丝绸之路。

(2)根据材料二“张骞出使西域后,中原与新疆地区的联系更加密切,使中原通往新疆地区和欧亚各

国的道路有了制度保障,以绿洲,并在唐代达到鼎盛”并结合所学知识概括可知,为丝绸之路的开辟奠

定了基础。

(3)根据“今天的甘肃、新疆地区是古丝绸之路东西方交通的要道,出土了很多汉朝和魏晋南北朝时

期的文物,体现中原文明传入的遗址遗迹与文物有出土农具、筷子,出土公元 5 世纪左右的基督教壁画

“圣枝图”。

(4)依据材料四“古丝绸之路绵亘万里,延续千年、开放包容、互利共赢为核心的丝路精神,发展同

所有‘一带一路’建设参与国的友好合作”可知、开放包容、互利共蠃。

故答案为:

(1)文献史料:①;属于实物史料:②③;③。

(2)张骞出使西域的影响是中原与新疆地区的联系更加密切,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(3)

类别 遗址遗迹与文物

体现中原文明传入 出土农具、铁制的牛车零件

体现域外文明传入 出土最古老的伊朗萨珊王朝的银币,出土公元 5 世纪左右的基督教壁

画“圣枝图”

(4)核心精神:和平合作、开放包容、互利共蠃。

15.(12 分)思想文化是一定时期政治、经济在意识形态领域的反映,正因为时代、角度不同,所以许多

历史人物对思想文化活动见仁见智。阅读下列材料

材料一:凡诸子百家,……蜂出并作,各引一端,以此驰说,联合诸侯。

一一班固《汉书艺文志》

(1)你认为材料一描述的是什么历史事件?

材料二:秦以后中国的文化曾遭受到三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的,又一次是明初

第 16页(共 18页)

的科举制度。在这三次中,其对文化上危害也最长远。

一一胡寄窗《中国经济思想史》

(2)材料二中,中国古代文化遭受到的第二次“厄运”是指什么?

材料三:统一思想,归本儒家,便是要使全国人有一致的信仰,致力于共同的利益,所以统一思想是有

其必要的。因此,董仲舒统一思想,尊崇儒术的呼吁

一一李威熊《董仲舒与西汉学术》

(3)材料二和材料三中,作者分别怎样评价董仲舒?

材料四:其实佛教是一个极广泛的称呼,也可以说是印度带来的文化,渗透到中国的思想,美术,建筑,

才能两者相折衷的互相融合。另一方面则是在这条件下,它也就无孔不入。

一一倪端《历史的主角黄仁宇的大历史观》

(4)请结合魏晋南北朝文化成就,举例说明佛教怎样“渗透到中国的美术、建筑”。

(5)通过上述材料,你对中国古代思想文化有哪些认识?

【答案】(1)百家争鸣。

(2)罢黜百家,尊崇儒术。

(3)材料二在肯定董仲舒对封建政权长期巩固所起作用的同时,主要强调它对文化发展的危害;材料

三肯定了董仲舒尊崇儒术对统一思想,维护国家统一的作用。

(4)魏晋南北朝时期的绘画,由于佛教盛行,宗教画占了主要地位;南北朝时期,统治者为了宣扬佛

教,开凿了许多石窟,典型的代表是山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟。这两处石窟群里,雕

刻着数以万计的佛像。

(5)中国古代思想文化博大精深、辉煌灿烂、兼容并蓄;取其精华,去其糟粕;批判的吸收继承。(言

之有理即可)。

【分析】本题以四则文字材料为背景依托。主要考查了百家争鸣、汉武帝的“罢黜百家,尊崇儒术”、

对董仲舒的不同评价、佛教“渗透到中国的美术、建筑”的史实、对中国古代思想文化的认识等知识,

掌握相关基础知识。

【解答】(1)根据“凡诸子百家,……蜂出并作,崇其所善,联合诸侯”可知。百家争鸣促进了思想和

学术的繁荣,为中国古代文化的发展奠定了基础。

(2)根据“秦以后中国的文化曾遭受到三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的。在这三次

中,其对文化上危害也最长远”可知,中国古代文化遭受到的第二次“厄运”是指汉武帝的“罢黜百家。

(3)根据“在这三次中,要算董仲舒所发动的这一次对封建政权的长期巩固所起的作用最大。”可知,

主要强调它对文化发展的危害,归本儒家,让大家在相同的目标下,所以统一思想是有其必要的,我们

第 17页(共 18页)

平心而论,尊崇儒术的呼吁,材料三肯定了董仲舒尊崇儒术对统一思想。

(4)结合魏晋南北朝文化成就可知,魏晋南北朝时期的绘画,宗教画占了主要地位,统治者为了宣扬

佛教,典型的代表是山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟,雕刻着数以万计的佛像。

(5)通过上述材料,我对中国古代思想文化的认识有中国古代思想文化博大精深、兼容并蓄,去其糟

粕。

故答案为:

(1)百家争鸣。

(2)罢黜百家,尊崇儒术。

(3)材料二在肯定董仲舒对封建政权长期巩固所起作用的同时,主要强调它对文化发展的危害,维护

国家统一的作用。

(4)魏晋南北朝时期的绘画,由于佛教盛行;南北朝时期,开凿了许多石窟。这两处石窟群里。

(5)中国古代思想文化博大精深、辉煌灿烂;取其精华;批判的吸收继承。

第 18页(共 18页)

一、单选题。(本题有 12 小题,每题 2 分,共 24 分。在四个选项中只有一项最符合题目要求)

1.(2 分)2024 年是中华文明探源工程正式启动二十周年。二十年来,考古人在碎片中寻找线索、在地层

里窥见历史,试图“文明探源”、诠释“何以中国”。研究远古人类历史的最主要方式是( )

A.考古发现 B.文献记载 C.神话传说 D.复原想像

2.(2 分)2024 年是中国甲辰龙年。远古时期,中华大地上就普遍流行着对龙的崇拜。下列出土于不同地

区 史 前 时 期 文 化 遗 址 中 的 龙 形 器 物 , 共 同 印 证 了 ( )

A.中原地区较高的文明程度

B.玉器制造业的水平高超

C.中华文化多元一体的特点

D.黄河流域孕育早期国家

3.(2 分)战国时期,铁制工具的使用进一步推广,使大量荒地得到开垦。开垦者缴纳赋税,新兴地主阶

级逐渐壮大。同时,铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程。以上材料说明( )

A.生产工具的进步推动社会发展

B.铁制工具完全取代了木石工具

C.各国变法带来生产工具的改进

D.水利工程为国家统一创造条件

4.(2 分)按照周礼规定,诸侯最多只能使用七鼎六簋。春秋时期,郑国国君使用九鼎八簋( )

①周王室地位下降

②大国诸侯势力雄厚

③春秋时期农业发展

第 1页(共 18页)

④春秋时期“礼崩乐坏”

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

5.(2 分)“孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,百姓乐用,诸侯亲服。获楚、魏之师,至今治强。”

材料反映了商鞅变法的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.影响

6.(2 分)如图,两幅图片反映的历史主题是( )

A.列国纷争 B.诸子百家 C.改革变法 D.巩固统一

7.(2 分)学习历史,首先要注意时间概念,懂得计算年代,公元纪年把每 100 年叫做一个“世纪”。习惯

上每个世纪头 20 年叫某世纪初,最后 10 年又叫某世纪末。据此刘邦于公元前 202 年建立汉朝( )

A.公元前 3 世纪初 B.公元前 3 世纪末

C.公元前 2 世纪初 D.公元前 2 世纪末

8.(2 分)学习历史要学会区分历史史实与历史结论。下列选项中,属于历史结论的是( )

A.商朝时,生产领域大量使用奴隶

B.战国时期,人们已经把一年分为二十四节气

C.孔子兴办私学,促进了教育在民间的发展

D.公元前 278 年,楚国都城被秦军占领

9.(2 分)下图反映的现象( )

A.促进了社会出现比较稳定的局面

第 2页(共 18页)

B.加强了中央对地方的控制与管理

C.导致了政治腐朽不堪与社会混乱

D.推动了各民族之间的交流与交融

10.(2 分)研究表明,佩戴口罩如 KN95,是能预防冠状病毒的。早在东汉末年,该医学家的代表作是( )

A.《黄帝内经》 B.《本草纲目》

C.《伤寒杂病论》 D.《农政全书》

11.(2 分)下图是三国两晋南北朝时期政权更迭示意图,其中①处的政权名称是( )

A.西晋 B.北魏 C.宋 D.成汉

12.(2 分)归纳总结是学习历史的重要方法之一。根据如图学习笔记,归纳三国鼎立的学习主题是( )

三国鼎立

西晋的短暂统一

江南地区的开发

北魏孝文帝改革

A.早期国家与社会变革

B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代

D.统一多民族国家的巩固与发展

二、非选择题(本大题有 3 个小题,每小题 12 分,共 36 分。按要求作答)

13.(12 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 秦始皇接受李斯的建议,把全国分成三十六郡,以后又陆续增设至四十余郡,是中央政府管辖

第 3页(共 18页)

下的地方行政单位。

——摘编自吕思勉《秦汉史》

材料三 西汉初期中央和封国力量对比

(1)(3 分)结合所学知识,指出材料一体现了我国古代哪一政治制度,并概括这一制度的实行产生了

哪些深远影响。

(2)(3 分)据材料二和所学知识,指出秦朝在地方推行的制度。

(3)(3 分)据材料三,概括西汉初期中央面临的问题。并结合所学知识,指出汉武帝解决这一问题采

取的重要措施。

(4)(3 分)综合上述材料、问题和所学知识,归纳上述统治者采取的措施对国家统治产生的共同作用。

14.(12 分)丝绸之路与对外交往,阅读材料,回答问题。

材料一:图文所示

史料① 史料② 史料③

《穆天子传》出土于战国墓,记载 阿尔泰巴泽雷克墓(今俄罗斯境内)新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土的北

了周穆王西巡会见西王母(学者认 出土的战国时期的风乌纹刺绣,刺 朝灯树纹锦,其主体花纹表现的是

为其位于今葱岭以西中亚沿海一 绣工艺与中国的传统工艺一样 中原上元节火树银花不夜天的情

带),并将精美的丝织品作为国礼 景。

赠送给西王母的故事。

(1)(4 分)读上述三则史料,属于文献史料的是 ,属于实物史料的是 。如果要研

第 4页(共 18页)

究汉代以前中原地区的人们和西域及以西地区人们的交流,你会选择史料 。其中,最有可能

通过丝绸之路传播的是 。(填写序号)

材料二:张骞出使西域后,中原与新疆地区的联系更加密切。西域都护的设立,使中原通往新疆地区和

欧亚各国的道路有了制度保障。随着东西方交流的不断深入,并在唐代达到鼎盛。

——摘编自《简明新疆地方史》

(2)(3 分)根据材料二并结合所学知识,概括张骞出使西域的影响。

材料三:今天的甘肃、新疆地区是古丝绸之路东西方交通的要道。这里发现了很多遗址遗迹,出土了很

多汉朝和魏晋南北朝时期的文物。

地点 悬泉 尼雅 高昌

出 土 发 出土农具、铁制的牛车零件、 出土蚕茧、桑树种子、织有“延 出土最古老的伊朗萨珊王朝的

现 筷子、谷物、核桃、杏仁、有 年益寿大宜子孙”的锦缎、印 银币,出土公元 5 世纪左右的

汉字的木简、公元前 1 世纪的 有铭文“君宜高官”的铜镜, 基督教壁画“圣枝图”,出土公

纸张残片 发现炼铁工人的住所和炼铁炉 元 399 年至 423 年古抄本《论

残迹及一座佛塔 语》《孝经》

(3)(2 分)悬泉、尼雅和高昌是亚欧各地文明的交汇之处。阅读上表,挑选符合下列表格要求的文物

或遗址(每个类别挑选三件)。

类别 遗址遗迹与文物

体现中原文明传入

体现域外文明传入

材料四:古丝绸之路绵延万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心

的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产……中国愿在和平共处五项原则基础上

——习近平在首届“一带一路”国际合作高峰论坛的演讲

(4)((3 分))依据材料四指出延续千年的丝绸之路形成了怎样的核心精神。

15.(12 分)思想文化是一定时期政治、经济在意识形态领域的反映,正因为时代、角度不同,所以许多

历史人物对思想文化活动见仁见智。阅读下列材料

材料一:凡诸子百家,……蜂出并作,各引一端,以此驰说,联合诸侯。

一一班固《汉书艺文志》

(1)(2 分)你认为材料一描述的是什么历史事件?

材料二:秦以后中国的文化曾遭受到三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的,又一次是明初

第 5页(共 18页)

的科举制度。在这三次中,其对文化上危害也最长远。

一一胡寄窗《中国经济思想史》

(2)(2 分)材料二中,中国古代文化遭受到的第二次“厄运”是指什么?

材料三:统一思想,归本儒家,便是要使全国人有一致的信仰,致力于共同的利益,所以统一思想是有

其必要的。因此,董仲舒统一思想,尊崇儒术的呼吁

一一李威熊《董仲舒与西汉学术》

(3)(2 分)材料二和材料三中,作者分别怎样评价董仲舒?

材料四:其实佛教是一个极广泛的称呼,也可以说是印度带来的文化,渗透到中国的思想,美术,建筑,

才能两者相折衷的互相融合。另一方面则是在这条件下,它也就无孔不入。

一一倪端《历史的主角黄仁宇的大历史观》

(4)(2 分)请结合魏晋南北朝文化成就,举例说明佛教怎样“渗透到中国的美术、建筑”。

(5)(4 分)通过上述材料,你对中国古代思想文化有哪些认识?

第 6页(共 18页)

2024-2025 学年河北省保定市雄安新区七年级(上)期末历史试卷

参考答案与试题解析

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

答案 A C A B D D B C C C A

题号 12

答案 B

一、单选题。(本题有 12 小题,每题 2 分,共 24 分。在四个选项中只有一项最符合题目要求)

1.(2 分)2024 年是中华文明探源工程正式启动二十周年。二十年来,考古人在碎片中寻找线索、在地层

里窥见历史,试图“文明探源”、诠释“何以中国”。研究远古人类历史的最主要方式是( )

A.考古发现 B.文献记载 C.神话传说 D.复原想像

【答案】A

【分析】本题考查历史文化常识,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“考古人在碎片中寻找线索、在地层里窥见历史”和所学知识可知,A 正确;

文献记载是辅助方式不是最主要的方式,B 排除;

神话传说只能作为参考,不是最主要的方式;

复原想像不是研究远古人类历史的主要方式,D 排除。

故选:A。

2.(2 分)2024 年是中国甲辰龙年。远古时期,中华大地上就普遍流行着对龙的崇拜。下列出土于不同地

区 史 前 时 期 文 化 遗 址 中 的 龙 形 器 物 , 共 同 印 证 了 ( )

A.中原地区较高的文明程度

B.玉器制造业的水平高超

C.中华文化多元一体的特点

D.黄河流域孕育早期国家

第 7页(共 18页)

【答案】C

【分析】本题主要考查中华文明起源与发展的特点,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】根据材料信息“图一彩绘龙纹陶盘、图二玉猪龙,不同地区出土的文物,各地区的文化;但各

地区普遍流行着对龙的崇拜,在统一的中华文化中融为一体,中华文明具有多元一体性;材料未将中原

地区与周边地区的文明程度进行对比,排除 A 项,因此玉器制造业的水平高超对题干信息概括片面;

图二和图三文物并不属于黄河流域,排除 D 项。

故选:C。

3.(2 分)战国时期,铁制工具的使用进一步推广,使大量荒地得到开垦。开垦者缴纳赋税,新兴地主阶

级逐渐壮大。同时,铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程。以上材料说明( )

A.生产工具的进步推动社会发展

B.铁制工具完全取代了木石工具

C.各国变法带来生产工具的改进

D.水利工程为国家统一创造条件

【答案】A

【分析】本题考查春秋战国时期铁器的使用和牛耕的推广,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干“战国时期,铁制工具的使用进一步推广。开垦者缴纳赋税,新兴地主阶级逐渐壮大,

铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程”可知,提高了社会生产力;题干材料说明生产工具

的进步推动社会发展、各国变法带来生产工具的改进,排除 BCD。

故选:A。

4.(2 分)按照周礼规定,诸侯最多只能使用七鼎六簋。春秋时期,郑国国君使用九鼎八簋( )

①周王室地位下降

②大国诸侯势力雄厚

③春秋时期农业发展

④春秋时期“礼崩乐坏”

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

【答案】B

第 8页(共 18页)

【分析】本题考查夏商周的礼仪教化,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干“按照周礼规定,诸侯最多只能使用七鼎六簋,郑国国君使用九鼎八簋”和所学知识可

知,周王室衰微,出现诸侯争霸的局面。①②④正确;春秋时期农业发展和题干无关,排除 ACD。

故选:B。

5.(2 分)“孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,百姓乐用,诸侯亲服。获楚、魏之师,至今治强。”

材料反映了商鞅变法的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.影响

【答案】D

【分析】本题主要考查了商鞅变法相关知识,重点掌握商鞅变法的目的、背景、内容以及影响。

【解答】“孝公用商鞅之法,移风易俗,国以富强,诸侯亲服、魏之师,至今治强,属于商鞅变法的影

响,秦孝公为了增强秦国的实力,公元前 356 年。经过商鞅变法,提高了军队的战斗力,为以后秦国统

一全国奠定了基础。

故选:D。

6.(2 分)如图,两幅图片反映的历史主题是( )

A.列国纷争 B.诸子百家 C.改革变法 D.巩固统一

【答案】D

【分析】本题考查秦朝巩固统一的措施,知道两幅图片反映的历史主题是巩固统一。

【解答】如图,两幅图片反映的历史主题是巩固统一,为了适应国家统一的需要。秦始皇为消除文字上

的差异,制定笔画规整的小篆。文字的统一,也使不同地域的人民能够顺畅沟通。秦始皇下令废除六国

的货币,在全国流通,有利于国家对经济的管理。

故选:D。

7.(2 分)学习历史,首先要注意时间概念,懂得计算年代,公元纪年把每 100 年叫做一个“世纪”。习惯

上每个世纪头 20 年叫某世纪初,最后 10 年又叫某世纪末。据此刘邦于公元前 202 年建立汉朝( )

第 9页(共 18页)

A.公元前 3 世纪初 B.公元前 3 世纪末

C.公元前 2 世纪初 D.公元前 2 世纪末

【答案】B

【分析】本题主要考查纪年方法和年代换算的相关史实。掌握相关基础知识。

【解答】据“公元纪年把每 100 年叫做一个‘世纪’.习惯上每个世纪头 20 年叫某世纪初。”据此刘邦

于公元前 202 年建立汉朝。

故选:B。

8.(2 分)学习历史要学会区分历史史实与历史结论。下列选项中,属于历史结论的是( )

A.商朝时,生产领域大量使用奴隶

B.战国时期,人们已经把一年分为二十四节气

C.孔子兴办私学,促进了教育在民间的发展

D.公元前 278 年,楚国都城被秦军占领

【答案】C

【分析】本题主要考查什么是历史史实,什么是历史结论的相关史实。注意掌握区别历史史实和历史结

论的方法。

【解答】历史史实指客观存在的历史人物或历史事件,历史结论是关于史实的基本判断和基本观点,属

于历史结论;选项 ABD 是对当时的历史事件的客观描述,属于历史史实。

故选:C。

9.(2 分)下图反映的现象( )

A.促进了社会出现比较稳定的局面

B.加强了中央对地方的控制与管理

C.导致了政治腐朽不堪与社会混乱

D.推动了各民族之间的交流与交融

【答案】C

第 10页(共 18页)

【分析】本题主要考查东汉的衰亡,掌握相关基础知识。

【解答】根据图示信息和所学知识可知,这反映了东汉中后期形成了外戚与宦官交替专权的局面,民生

困苦,使东汉王朝走向衰亡;东汉中后期外戚与宦官交替专权的局面引发社会动荡;外戚与宦官交替专

权的局面削弱了中央对地方的控制与管理;外戚与宦官交替专权的局面引发统治危机,排除 D 项。

故选:C。

10.(2 分)研究表明,佩戴口罩如 KN95,是能预防冠状病毒的。早在东汉末年,该医学家的代表作是( )

A.《黄帝内经》 B.《本草纲目》

C.《伤寒杂病论》 D.《农政全书》

【答案】C

【分析】本题主要考查张仲景的代表作《伤寒杂病论》的相关史实,识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】根据所学可知,张仲景是东汉末年的名医,结合自己的临床实践。这部著作发展了中医学的理

论和治疗方法,提出在诊断上要辨证分析病情;还提出了“治未病”理论。张仲景是中医临床理论体系

的开创者。他医术精湛,被后世称为“医圣”,该医学家是张仲景,C 项正确,排除 A 项,排除 B 项,

排除 D 项。

故选:C。

11.(2 分)下图是三国两晋南北朝时期政权更迭示意图,其中①处的政权名称是( )

A.西晋 B.北魏 C.宋 D.成汉

【答案】A

【分析】本题考查西晋建立与统一全国的时间。需熟知相关知识。

【解答】据题干“三国两晋南北朝时期政权更迭示意图”和结合所学知识可知,①应是西晋,实现国家

短暂统一,司马懿的孙子司马炎篡夺皇位取代魏国建立了晋朝,史称“西晋”,西晋灭掉吴国,统一全

国;北魏是南北朝时期北朝的第一个王朝,属于北朝五个朝代中的一个;“宋”是历史上的一个重要朝

代,主要是指南朝的刘宋王朝,排除 C 项,由巴氐族李雄所建,且地理位置也不符合示意图中的①处。

故选:A。

12.(2 分)归纳总结是学习历史的重要方法之一。根据如图学习笔记,归纳三国鼎立的学习主题是( )

第 11页(共 18页)

三国鼎立

西晋的短暂统一

江南地区的开发

北魏孝文帝改革

A.早期国家与社会变革

B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代

D.统一多民族国家的巩固与发展

【答案】B

【分析】本题考查三国时期的时代特征,识记三国两晋南北朝时期政权分立与民族交融。

【解答】A.早期国家与社会变革是夏商周时代特征,排除 A。

B.题干反映了三国两晋南北朝时期政权更迭,对应的主题是政权分立与民族交融,西晋,南北朝等割据

分裂政权,政权分立,B 符合题意。

C.繁荣与开放的时代是隋唐时代特征,排除 C。

D.统一多民族国家的巩固与发展是明清时代特征,排除 D。

故选:B。

二、非选择题(本大题有 3 个小题,每小题 12 分,共 36 分。按要求作答)

13.(12 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 秦始皇接受李斯的建议,把全国分成三十六郡,以后又陆续增设至四十余郡,是中央政府管辖

下的地方行政单位。

——摘编自吕思勉《秦汉史》

材料三 西汉初期中央和封国力量对比

第 12页(共 18页)

(1)结合所学知识,指出材料一体现了我国古代哪一政治制度,并概括这一制度的实行产生了哪些深

远影响。

(2)据材料二和所学知识,指出秦朝在地方推行的制度。

(3)据材料三,概括西汉初期中央面临的问题。并结合所学知识,指出汉武帝解决这一问题采取的重

要措施。

(4)综合上述材料、问题和所学知识,归纳上述统治者采取的措施对国家统治产生的共同作用。

【答案】(1)政治制度:分封制。影响:开发了边疆地区,加强了西周的统治,使西周成为一个强盛的

国家。

(2)郡县制。

(3)问题:诸侯国势力的强大,严重威胁到中央政权的统治。措施:颁布“推恩令”。

(4)巩固了国家统治或稳固了国家政权。

【分析】本题主要考查分封制、郡县制、推恩令,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】(1)政治制度:根据所学知识可知,周天子根据血缘远近或功劳大小,授予他们土地、奴隶;

诸侯国需要向周王进献贡物,镇守疆土。

影响:根据所学知识可知,西周实施分封制,加强了西周的统治。

(2)制度:根据材料二“秦始皇接受李斯的建议,把全国分成三十六郡,在郡下设县,是中央政府管

辖下的地方行政单位”并结合所学知识可知,秦朝全面废除西周以来实行的分封制,由中央直接管辖,

后增至 40 多郡。郡和县的长官都由朝廷直接任免,皇帝和朝廷就牢牢控制了全国各地的权力、法律、

土地及赋役等制度推向全国。

(3)问题:根据材料三中央人口少于封国人口,中央辖郡个数少于封国辖郡,严重威胁到中央政权的

统治。

措施:根据所学知识可知,为了加强中央集权,下诏诸侯王可将封地分封给其子弟作为侯国,划归临近

的郡管辖,侯国越来越多。汉武帝随后又以各种理由削爵,严厉镇压他们的叛乱。汉武帝沿用汉初政策。

这些豪强离开经营多年的故地,势力被削弱,中央大大加强了对地方的控制。

第 13页(共 18页)

(4)共同作用:根据上述材料,西周采取分封制巩固政权统治,加强中央对地方管辖,解决王国问题。

因此西周、汉朝统治者采取的措施对国家统治产生的共同作用是巩固了国家统治或稳固了国家政权。

故答案为:

(1)政治制度:分封制。影响:开发了边疆地区,使西周成为一个强盛的国家。

(2)郡县制。

(3)问题:诸侯国势力的强大,严重威胁到中央政权的统治。

(4)巩固了国家统治或稳固了国家政权。

14.(12 分)丝绸之路与对外交往,阅读材料,回答问题。

材料一:图文所示

史料① 史料② 史料③

《穆天子传》出土于战国墓,记载 阿尔泰巴泽雷克墓(今俄罗斯境内)新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土的北

了周穆王西巡会见西王母(学者认 出土的战国时期的风乌纹刺绣,刺 朝灯树纹锦,其主体花纹表现的是

为其位于今葱岭以西中亚沿海一 绣工艺与中国的传统工艺一样 中原上元节火树银花不夜天的情

带),并将精美的丝织品作为国礼 景。

赠送给西王母的故事。

(1)阅读上述三则史料,属于文献史料的是 ① ,属于实物史料的是 ②③ 。如果要研究汉代

以前中原地区的人们和西域及以西地区人们的交流,你会选择史料 ①② 。其中,最有可能通过丝

绸之路传播的是 ③ 。(填写序号)

材料二:张骞出使西域后,中原与新疆地区的联系更加密切。西域都护的设立,使中原通往新疆地区和

欧亚各国的道路有了制度保障。随着东西方交流的不断深入,并在唐代达到鼎盛。

——摘编自《简明新疆地方史》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括张骞出使西域的影响。

材料三:今天的甘肃、新疆地区是古丝绸之路东西方交通的要道。这里发现了很多遗址遗迹,出土了很

多汉朝和魏晋南北朝时期的文物。

第 14页(共 18页)

地点 悬泉 尼雅 高昌

出 土 发 出土农具、铁制的牛车零件、 出土蚕茧、桑树种子、织有“延 出土最古老的伊朗萨珊王朝的

现 筷子、谷物、核桃、杏仁、有 年益寿大宜子孙”的锦缎、印 银币,出土公元 5 世纪左右的

汉字的木简、公元前 1 世纪的 有铭文“君宜高官”的铜镜, 基督教壁画“圣枝图”,出土公

纸张残片 发现炼铁工人的住所和炼铁炉 元 399 年至 423 年古抄本《论

残迹及一座佛塔 语》《孝经》

(3)悬泉、尼雅和高昌是亚欧各地文明的交汇之处。阅读上表,挑选符合下列表格要求的文物或遗址

(每个类别挑选三件)。

类别 遗址遗迹与文物

体现中原文明传入 出土农

具、铁制的牛车零件、

筷子

体现域外文明传入 出土最古

老的伊朗萨珊王朝的

银币,出土公元 5 世

纪左右的基督教壁画

“圣枝图”,佛塔

材料四:古丝绸之路绵延万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心

的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产……中国愿在和平共处五项原则基础上

——习近平在首届“一带一路”国际合作高峰论坛的演讲

(4)依据材料四指出延续千年的丝绸之路形成了怎样的核心精神。

【答案】(1)文献史料:①;属于实物史料:②③;①②;③。

(2)张骞出使西域的影响是中原与新疆地区的联系更加密切,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(3)

类别 遗址遗迹与文物

体现中原文明传入 出土农具、铁制的牛车零件、筷子

体现域外文明传入 出土最古老的伊朗萨珊王朝的银币,出土公元 5 世纪左右的基督教壁

画“圣枝图”,佛塔

第 15页(共 18页)

(4)核心精神:和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共蠃。

【分析】本题以文字、图片材料为背景依托,主要考查了史料的分类、张骞出使西域的影响、丝绸之路

的物品交流、丝绸之路形成的核心精神,掌握相关基础知识。

【解答】(1)文献史料是指是记载,描写,书籍。因此①《穆天子传》属于文献史料、古迹、建筑、雕

塑和绘画等。如果要研究汉代以前中原地区的人们和西域及以西地区人们的交流。其中。西汉汉武帝时

开辟了丝绸之路。

(2)根据材料二“张骞出使西域后,中原与新疆地区的联系更加密切,使中原通往新疆地区和欧亚各

国的道路有了制度保障,以绿洲,并在唐代达到鼎盛”并结合所学知识概括可知,为丝绸之路的开辟奠

定了基础。

(3)根据“今天的甘肃、新疆地区是古丝绸之路东西方交通的要道,出土了很多汉朝和魏晋南北朝时

期的文物,体现中原文明传入的遗址遗迹与文物有出土农具、筷子,出土公元 5 世纪左右的基督教壁画

“圣枝图”。

(4)依据材料四“古丝绸之路绵亘万里,延续千年、开放包容、互利共赢为核心的丝路精神,发展同

所有‘一带一路’建设参与国的友好合作”可知、开放包容、互利共蠃。

故答案为:

(1)文献史料:①;属于实物史料:②③;③。

(2)张骞出使西域的影响是中原与新疆地区的联系更加密切,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(3)

类别 遗址遗迹与文物

体现中原文明传入 出土农具、铁制的牛车零件

体现域外文明传入 出土最古老的伊朗萨珊王朝的银币,出土公元 5 世纪左右的基督教壁

画“圣枝图”

(4)核心精神:和平合作、开放包容、互利共蠃。

15.(12 分)思想文化是一定时期政治、经济在意识形态领域的反映,正因为时代、角度不同,所以许多

历史人物对思想文化活动见仁见智。阅读下列材料

材料一:凡诸子百家,……蜂出并作,各引一端,以此驰说,联合诸侯。

一一班固《汉书艺文志》

(1)你认为材料一描述的是什么历史事件?

材料二:秦以后中国的文化曾遭受到三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的,又一次是明初

第 16页(共 18页)

的科举制度。在这三次中,其对文化上危害也最长远。

一一胡寄窗《中国经济思想史》

(2)材料二中,中国古代文化遭受到的第二次“厄运”是指什么?

材料三:统一思想,归本儒家,便是要使全国人有一致的信仰,致力于共同的利益,所以统一思想是有

其必要的。因此,董仲舒统一思想,尊崇儒术的呼吁

一一李威熊《董仲舒与西汉学术》

(3)材料二和材料三中,作者分别怎样评价董仲舒?

材料四:其实佛教是一个极广泛的称呼,也可以说是印度带来的文化,渗透到中国的思想,美术,建筑,

才能两者相折衷的互相融合。另一方面则是在这条件下,它也就无孔不入。

一一倪端《历史的主角黄仁宇的大历史观》

(4)请结合魏晋南北朝文化成就,举例说明佛教怎样“渗透到中国的美术、建筑”。

(5)通过上述材料,你对中国古代思想文化有哪些认识?

【答案】(1)百家争鸣。

(2)罢黜百家,尊崇儒术。

(3)材料二在肯定董仲舒对封建政权长期巩固所起作用的同时,主要强调它对文化发展的危害;材料

三肯定了董仲舒尊崇儒术对统一思想,维护国家统一的作用。

(4)魏晋南北朝时期的绘画,由于佛教盛行,宗教画占了主要地位;南北朝时期,统治者为了宣扬佛

教,开凿了许多石窟,典型的代表是山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟。这两处石窟群里,雕

刻着数以万计的佛像。

(5)中国古代思想文化博大精深、辉煌灿烂、兼容并蓄;取其精华,去其糟粕;批判的吸收继承。(言

之有理即可)。

【分析】本题以四则文字材料为背景依托。主要考查了百家争鸣、汉武帝的“罢黜百家,尊崇儒术”、

对董仲舒的不同评价、佛教“渗透到中国的美术、建筑”的史实、对中国古代思想文化的认识等知识,

掌握相关基础知识。

【解答】(1)根据“凡诸子百家,……蜂出并作,崇其所善,联合诸侯”可知。百家争鸣促进了思想和

学术的繁荣,为中国古代文化的发展奠定了基础。

(2)根据“秦以后中国的文化曾遭受到三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的。在这三次

中,其对文化上危害也最长远”可知,中国古代文化遭受到的第二次“厄运”是指汉武帝的“罢黜百家。

(3)根据“在这三次中,要算董仲舒所发动的这一次对封建政权的长期巩固所起的作用最大。”可知,

主要强调它对文化发展的危害,归本儒家,让大家在相同的目标下,所以统一思想是有其必要的,我们

第 17页(共 18页)

平心而论,尊崇儒术的呼吁,材料三肯定了董仲舒尊崇儒术对统一思想。

(4)结合魏晋南北朝文化成就可知,魏晋南北朝时期的绘画,宗教画占了主要地位,统治者为了宣扬

佛教,典型的代表是山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟,雕刻着数以万计的佛像。

(5)通过上述材料,我对中国古代思想文化的认识有中国古代思想文化博大精深、兼容并蓄,去其糟

粕。

故答案为:

(1)百家争鸣。

(2)罢黜百家,尊崇儒术。

(3)材料二在肯定董仲舒对封建政权长期巩固所起作用的同时,主要强调它对文化发展的危害,维护

国家统一的作用。

(4)魏晋南北朝时期的绘画,由于佛教盛行;南北朝时期,开凿了许多石窟。这两处石窟群里。

(5)中国古代思想文化博大精深、辉煌灿烂;取其精华;批判的吸收继承。

第 18页(共 18页)

同课章节目录