九下9鱼我所欲也 课件(共35张ppt)

文档属性

| 名称 | 九下9鱼我所欲也 课件(共35张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 711.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。 (孟子)

生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,二者皆可抛。 (匈牙利 裴多菲)

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。 (文天祥)

砍头不要紧,只要主义真。

杀了夏明翰,还有后来人。 (夏明翰)

生为尊严

生为自由

生为名声

生为正义

取

舍

在人的一生中,要无数次地回答取与舍的问题。

当人面对生和死,义和利,必须作出非此即彼的选择的时候,我们又该如何取舍呢?

我们从先贤孟子的《鱼我所欲也》一探其中大义。

鱼我所欲也

主要思想

人性本善

民贵君轻

仁政王道

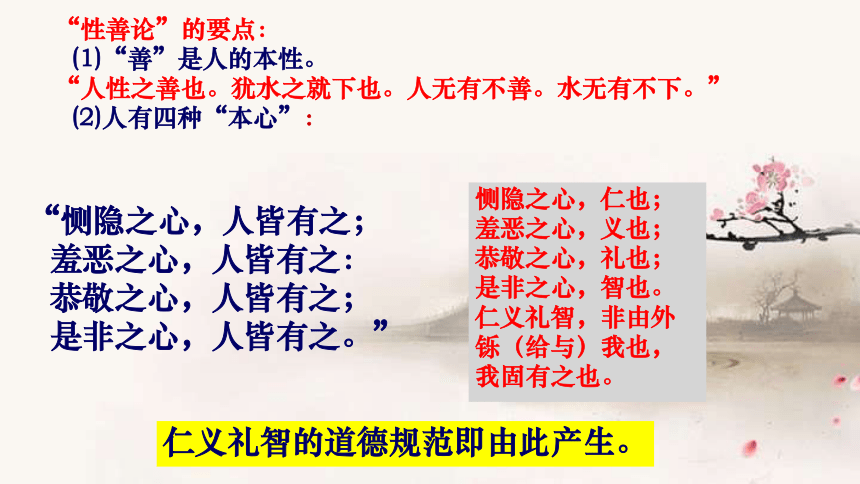

“性善论”的要点:

(1)“善”是人的本性。

“人性之善也。犹水之就下也。人无有不善。水无有不下。”

(2)人有四种“本心”:

仁义礼智的道德规范即由此产生。

恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄(给与)我也,我固有之也。

“恻隐之心,人皆有之;

羞恶之心,人皆有之:

恭敬之心,人皆有之;

是非之心,人皆有之。”

知识目标

1.积累文言实、虚词,提高阅读能力。

2.了解孟子的思想主张,领会文章内涵。

能力目标

1.强化朗读训练、品味《孟子》散文的语言特色。

2.理解古人举例论证、对比论证、比喻论证的方法,理解作者的观点。

价值态度目标

摒弃小我,崇尚正义,永葆本心,做“大写的人” 。

学习目标

1、对照朗读和注释扫除语音障碍。

2、勾划不懂的字、句和特别欣赏的语句,准备进行交流。

3、理解文意 。

听读,感知

不为苟得也 wéi

为宫室之美为之 wèi wéi

所恶莫甚于死者 wù

箪 dān 乡 xiàng

羹 gēng 蹴 cù 妾 qiè

注意字音

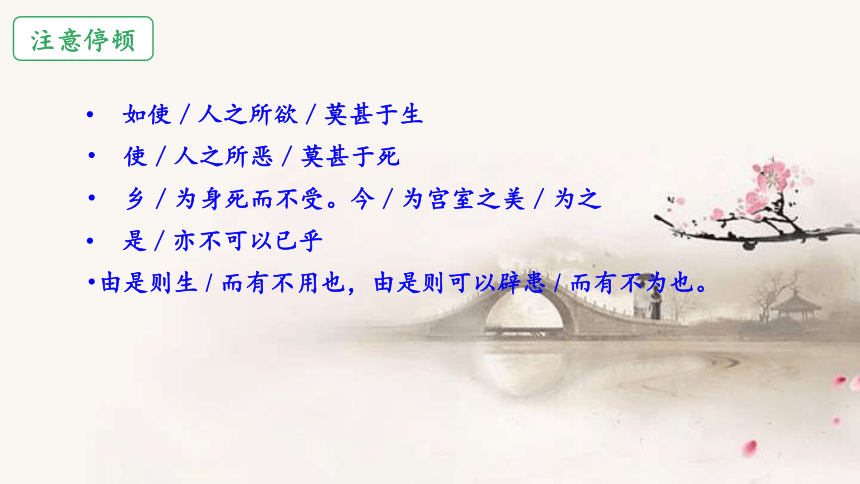

如使/人之所欲/莫甚于生

使/人之所恶/莫甚于死

乡/为身死而不受。今/为宫室之美/为之

是/亦不可以已乎

由是则生 / 而有不用也,由是则可以辟患 / 而有不为也。

注意停顿

研读课文,参考注释,理解文意,破难解疑。

小组研读

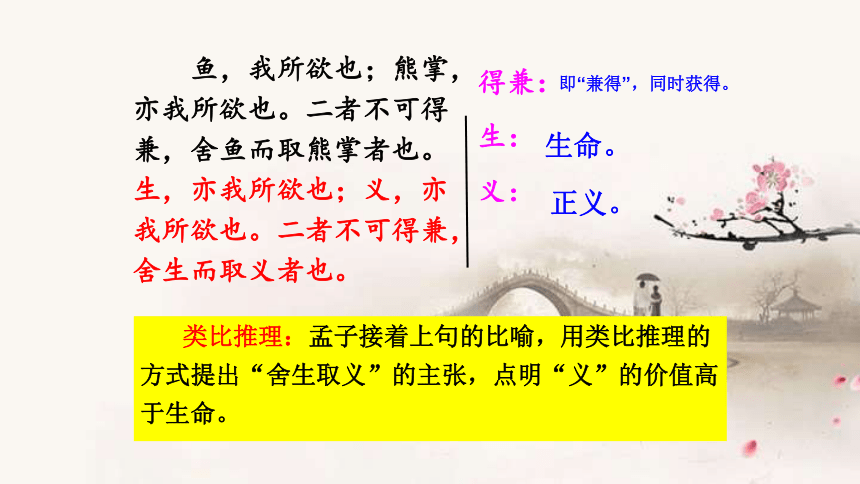

得兼:

生:

义:

即“兼得”,同时获得。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

生命。

正义。

类比推理:孟子接着上句的比喻,用类比推理的方式提出“舍生取义”的主张,点明“义”的价值高于生命。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

苟得:

恶:

患:

辟:

苟且取得,这里是“苟且偷生”的意思。

祸患,灾难。

通“避”,躲避。

正面论证:在面临“死”和“不义”时,孟子宁愿赴死,也不愿躬行不义。进一步强调“义”的价值和作用。

憎恶,厌恶。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

如使:

何不用也:

假如,假使。

什么手段不可用呢?

假设论证:说明只追求“生”而抛弃“义”的后果;选用反问句式,增强语言气势;两方面对应着写,强调了“义”重于“生”,突出了中心论点。

由是则生而有不用也,由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

由是:

生:

是故:

勿丧:

由于这个原因。是,指示代词,指某种办法。

可以获得生存的手段。

因为这个缘故。

不丢掉。丧,丧失,丢失。

观点句:事实上常有舍弃生命、不避祸患的人,这种舍生取义之心是人人都有的,不过贤者能存之不失。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

箪:

豆:

呼尔而与之:

蹴:

不屑:

万钟:

辩:

何加:

古代盛饭用的圆竹器。

古代的一种盛食物的器具。

没有礼貌地吆喝着给他。尔,助词。

用脚踢。

因轻视而不肯接受。

这里指高官厚禄。

通“辨”,辨别。

有什么益处。

举例论证:先说东西少之又少,仅“一箪食,一豆羹”,再强调其宝贵,“得之则生,弗得则死”,以突出下文的为“义”而“弗受”,为“义”而“不屑”。

为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

奉:

得:

与:

乡:

已:

本心:

侍奉。

通“徳”,恩惠,这里是感激的意思。

通“欤”,语气助词。

通 “向”,从前。

停止,放弃。

天性,天良。

照应:与上文“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”相照应,强调“不辩礼义”就失去了本心,收束有力。

探讨交流:

1.“本心”是指什么

3.是怎样论证的?

2.论点是什么?

孟子主张“性善论”,认为人的本心是美好的。

本心:

恻隐之心,

羞恶之心,

恭敬之心,

是非之心,

仁也;

义也;

礼也;

智也。

“是心”直译为“这种思想”,指的是孟子的什么思想?

舍生取义

义

羞恶之心

舍 生 取 义

鱼 熊掌

生 义

比喻论证

(类比论证)

舍 取

舍 取

本文论证的中心是什么?怎样提出来的?

正面

反面

强调舍生取义是贤者所为

欲有甚于生 ——不为苟得

恶有甚于死 ——有所不辟

欲莫甚于生 ——何不用也

恶莫甚于死 ——何不为也

人皆有之 贤者勿丧

作者如何论证论点

1. 箪食豆羹,得之生,不得死

行人弗受 乞人不屑

至关生死

义重于生

列举事例、对比论证

舍生取义

2. 今受万钟 —— 乡为身死不受

不辩礼义

为宫室之美

为妻妾之奉

为所识之得

贪图富贵

丧失本心

正 面

反 面

对比

箪食豆羹与万钟之粟孰轻孰重?

守义不辱 存有本心

见利忘义丧失本心

贪而贤者

富而庸者

为什么会做出不同的选择?

正面

所欲甚于生

所恶甚于死

反面

所欲莫甚于生

所恶莫甚于死

人皆有 贤者能勿丧

正面

嗟来之食

行道之人

乞人

反面

万钟之禄

宫室之美

妻妾之奉

穷乏者得

鱼 熊掌

道 理 论 证

举 例 论 证

比喻论证

作者为了阐明自己的观点,用了哪些论证方法?

物欲、生命与大义

万钟诚可贵,

生命价更高;

若为本心故,

二者皆可抛。

小 结

孟子认为人天性善良,具有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心。只要不使这些“善心”丧失,就在道德方面具备“仁义礼智”。

本文就是从这种理论出发,阐明了义重于生,义重于利和不义可耻的道理并提出“舍生取义”的主张。孟子认为,如果把生命看得比义更重要,就会做出各种不义的事情来。他对比了两种生死观,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人;斥责了那些苟且偷生,见利忘义的人。告诫人们在面临人生的抉择时要守义不辱,保有“本心”,那些不辨礼义而贪求富贵,见利忘义的行为是可耻的。

讨论与练笔

在几千年前,孟子就提出了“舍生取义”的观点,那么现代社会的我们,面对愈来愈多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应作怎样选择呢 请以“义与利”为话题写片段

这些英雄正是从孔孟的学说里汲取到巨大的精神力量,才为民族、祖国和人民而舍生取义的。

指出下列各句中“义”的内涵:

孟子:义我所欲也

三国刘关张:桃园三结义

岳飞、文天祥:凛然大义

红岩英烈:气贯长虹、义薄云天

A.忠君报国的“忠义”。B.与生俱来的一种本心“羞恶之心”。C.对党对人民对国家坚贞不渝的信念。D.士为知已者死的“仗义”。

(B)

(D)

(A)

(C)

语文积累——舍生取义

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。 (文天祥)

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。 (谭嗣同)

砍头不要紧,只要主义真。(夏明翰)

生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。 (裴多菲)

“穷则独善其身,达则兼善天下。”《孟子·尽心上》

“一日暴之,十日寒之,未有能生者也。”《孟子·告子上》

“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。”《孟子·梁惠王上》

“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。” 《孟子·梁惠王下》

“我知言,我善养吾浩然之气。” 《孟子·公孙丑上》

“天时不如地利,地利不如人和。”《孟子·公孙丑下》

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”《孟子·滕文公下》

“得道者多助,失道者寡助。” 《孟子·公孙丑下》

“权,然后知轻重;度,然后知长短。” ——《孟子·梁惠王上》

“大人者,不失其赤子之心者也。” 《孟子·离娄下》

“仁者爱人,有礼者敬人。爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之。” 《孟子·离娄下》

“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。” 《孟子·告子下》

“民为贵,社稷次之,君为轻。” 《孟子·尽心下》

“生于忧患,死于安乐。”《孟子·告子下》

“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也。义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。”《孟子·告子上》

“君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。”《孟子·尽心上》

语文积累

明察秋毫 缘木求鱼《梁惠王章句上》

揠苗助长 出类拔萃《公孙丑章句上》

为富不仁 一傅众咻《滕文公章句上》

自暴自弃 好为人师《离娄章句上》

左右逢源 夜以继日《离娄章句下》

集大成者 金声玉振《万章句下》

《孟子》中成语:

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。 (孟子)

生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,二者皆可抛。 (匈牙利 裴多菲)

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。 (文天祥)

砍头不要紧,只要主义真。

杀了夏明翰,还有后来人。 (夏明翰)

生为尊严

生为自由

生为名声

生为正义

取

舍

在人的一生中,要无数次地回答取与舍的问题。

当人面对生和死,义和利,必须作出非此即彼的选择的时候,我们又该如何取舍呢?

我们从先贤孟子的《鱼我所欲也》一探其中大义。

鱼我所欲也

主要思想

人性本善

民贵君轻

仁政王道

“性善论”的要点:

(1)“善”是人的本性。

“人性之善也。犹水之就下也。人无有不善。水无有不下。”

(2)人有四种“本心”:

仁义礼智的道德规范即由此产生。

恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄(给与)我也,我固有之也。

“恻隐之心,人皆有之;

羞恶之心,人皆有之:

恭敬之心,人皆有之;

是非之心,人皆有之。”

知识目标

1.积累文言实、虚词,提高阅读能力。

2.了解孟子的思想主张,领会文章内涵。

能力目标

1.强化朗读训练、品味《孟子》散文的语言特色。

2.理解古人举例论证、对比论证、比喻论证的方法,理解作者的观点。

价值态度目标

摒弃小我,崇尚正义,永葆本心,做“大写的人” 。

学习目标

1、对照朗读和注释扫除语音障碍。

2、勾划不懂的字、句和特别欣赏的语句,准备进行交流。

3、理解文意 。

听读,感知

不为苟得也 wéi

为宫室之美为之 wèi wéi

所恶莫甚于死者 wù

箪 dān 乡 xiàng

羹 gēng 蹴 cù 妾 qiè

注意字音

如使/人之所欲/莫甚于生

使/人之所恶/莫甚于死

乡/为身死而不受。今/为宫室之美/为之

是/亦不可以已乎

由是则生 / 而有不用也,由是则可以辟患 / 而有不为也。

注意停顿

研读课文,参考注释,理解文意,破难解疑。

小组研读

得兼:

生:

义:

即“兼得”,同时获得。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

生命。

正义。

类比推理:孟子接着上句的比喻,用类比推理的方式提出“舍生取义”的主张,点明“义”的价值高于生命。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

苟得:

恶:

患:

辟:

苟且取得,这里是“苟且偷生”的意思。

祸患,灾难。

通“避”,躲避。

正面论证:在面临“死”和“不义”时,孟子宁愿赴死,也不愿躬行不义。进一步强调“义”的价值和作用。

憎恶,厌恶。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

如使:

何不用也:

假如,假使。

什么手段不可用呢?

假设论证:说明只追求“生”而抛弃“义”的后果;选用反问句式,增强语言气势;两方面对应着写,强调了“义”重于“生”,突出了中心论点。

由是则生而有不用也,由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

由是:

生:

是故:

勿丧:

由于这个原因。是,指示代词,指某种办法。

可以获得生存的手段。

因为这个缘故。

不丢掉。丧,丧失,丢失。

观点句:事实上常有舍弃生命、不避祸患的人,这种舍生取义之心是人人都有的,不过贤者能存之不失。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

箪:

豆:

呼尔而与之:

蹴:

不屑:

万钟:

辩:

何加:

古代盛饭用的圆竹器。

古代的一种盛食物的器具。

没有礼貌地吆喝着给他。尔,助词。

用脚踢。

因轻视而不肯接受。

这里指高官厚禄。

通“辨”,辨别。

有什么益处。

举例论证:先说东西少之又少,仅“一箪食,一豆羹”,再强调其宝贵,“得之则生,弗得则死”,以突出下文的为“义”而“弗受”,为“义”而“不屑”。

为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

奉:

得:

与:

乡:

已:

本心:

侍奉。

通“徳”,恩惠,这里是感激的意思。

通“欤”,语气助词。

通 “向”,从前。

停止,放弃。

天性,天良。

照应:与上文“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”相照应,强调“不辩礼义”就失去了本心,收束有力。

探讨交流:

1.“本心”是指什么

3.是怎样论证的?

2.论点是什么?

孟子主张“性善论”,认为人的本心是美好的。

本心:

恻隐之心,

羞恶之心,

恭敬之心,

是非之心,

仁也;

义也;

礼也;

智也。

“是心”直译为“这种思想”,指的是孟子的什么思想?

舍生取义

义

羞恶之心

舍 生 取 义

鱼 熊掌

生 义

比喻论证

(类比论证)

舍 取

舍 取

本文论证的中心是什么?怎样提出来的?

正面

反面

强调舍生取义是贤者所为

欲有甚于生 ——不为苟得

恶有甚于死 ——有所不辟

欲莫甚于生 ——何不用也

恶莫甚于死 ——何不为也

人皆有之 贤者勿丧

作者如何论证论点

1. 箪食豆羹,得之生,不得死

行人弗受 乞人不屑

至关生死

义重于生

列举事例、对比论证

舍生取义

2. 今受万钟 —— 乡为身死不受

不辩礼义

为宫室之美

为妻妾之奉

为所识之得

贪图富贵

丧失本心

正 面

反 面

对比

箪食豆羹与万钟之粟孰轻孰重?

守义不辱 存有本心

见利忘义丧失本心

贪而贤者

富而庸者

为什么会做出不同的选择?

正面

所欲甚于生

所恶甚于死

反面

所欲莫甚于生

所恶莫甚于死

人皆有 贤者能勿丧

正面

嗟来之食

行道之人

乞人

反面

万钟之禄

宫室之美

妻妾之奉

穷乏者得

鱼 熊掌

道 理 论 证

举 例 论 证

比喻论证

作者为了阐明自己的观点,用了哪些论证方法?

物欲、生命与大义

万钟诚可贵,

生命价更高;

若为本心故,

二者皆可抛。

小 结

孟子认为人天性善良,具有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心。只要不使这些“善心”丧失,就在道德方面具备“仁义礼智”。

本文就是从这种理论出发,阐明了义重于生,义重于利和不义可耻的道理并提出“舍生取义”的主张。孟子认为,如果把生命看得比义更重要,就会做出各种不义的事情来。他对比了两种生死观,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人;斥责了那些苟且偷生,见利忘义的人。告诫人们在面临人生的抉择时要守义不辱,保有“本心”,那些不辨礼义而贪求富贵,见利忘义的行为是可耻的。

讨论与练笔

在几千年前,孟子就提出了“舍生取义”的观点,那么现代社会的我们,面对愈来愈多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应作怎样选择呢 请以“义与利”为话题写片段

这些英雄正是从孔孟的学说里汲取到巨大的精神力量,才为民族、祖国和人民而舍生取义的。

指出下列各句中“义”的内涵:

孟子:义我所欲也

三国刘关张:桃园三结义

岳飞、文天祥:凛然大义

红岩英烈:气贯长虹、义薄云天

A.忠君报国的“忠义”。B.与生俱来的一种本心“羞恶之心”。C.对党对人民对国家坚贞不渝的信念。D.士为知已者死的“仗义”。

(B)

(D)

(A)

(C)

语文积累——舍生取义

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。 (文天祥)

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。 (谭嗣同)

砍头不要紧,只要主义真。(夏明翰)

生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。 (裴多菲)

“穷则独善其身,达则兼善天下。”《孟子·尽心上》

“一日暴之,十日寒之,未有能生者也。”《孟子·告子上》

“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。”《孟子·梁惠王上》

“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。” 《孟子·梁惠王下》

“我知言,我善养吾浩然之气。” 《孟子·公孙丑上》

“天时不如地利,地利不如人和。”《孟子·公孙丑下》

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”《孟子·滕文公下》

“得道者多助,失道者寡助。” 《孟子·公孙丑下》

“权,然后知轻重;度,然后知长短。” ——《孟子·梁惠王上》

“大人者,不失其赤子之心者也。” 《孟子·离娄下》

“仁者爱人,有礼者敬人。爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之。” 《孟子·离娄下》

“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。” 《孟子·告子下》

“民为贵,社稷次之,君为轻。” 《孟子·尽心下》

“生于忧患,死于安乐。”《孟子·告子下》

“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也。义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。”《孟子·告子上》

“君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。”《孟子·尽心上》

语文积累

明察秋毫 缘木求鱼《梁惠王章句上》

揠苗助长 出类拔萃《公孙丑章句上》

为富不仁 一傅众咻《滕文公章句上》

自暴自弃 好为人师《离娄章句上》

左右逢源 夜以继日《离娄章句下》

集大成者 金声玉振《万章句下》

《孟子》中成语:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读