山东省济南市长清区双泉中学人教版七年级语文下册导学案:第5课 伤仲永(无答案)表格式

文档属性

| 名称 | 山东省济南市长清区双泉中学人教版七年级语文下册导学案:第5课 伤仲永(无答案)表格式 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-13 07:47:05 | ||

图片预览

文档简介

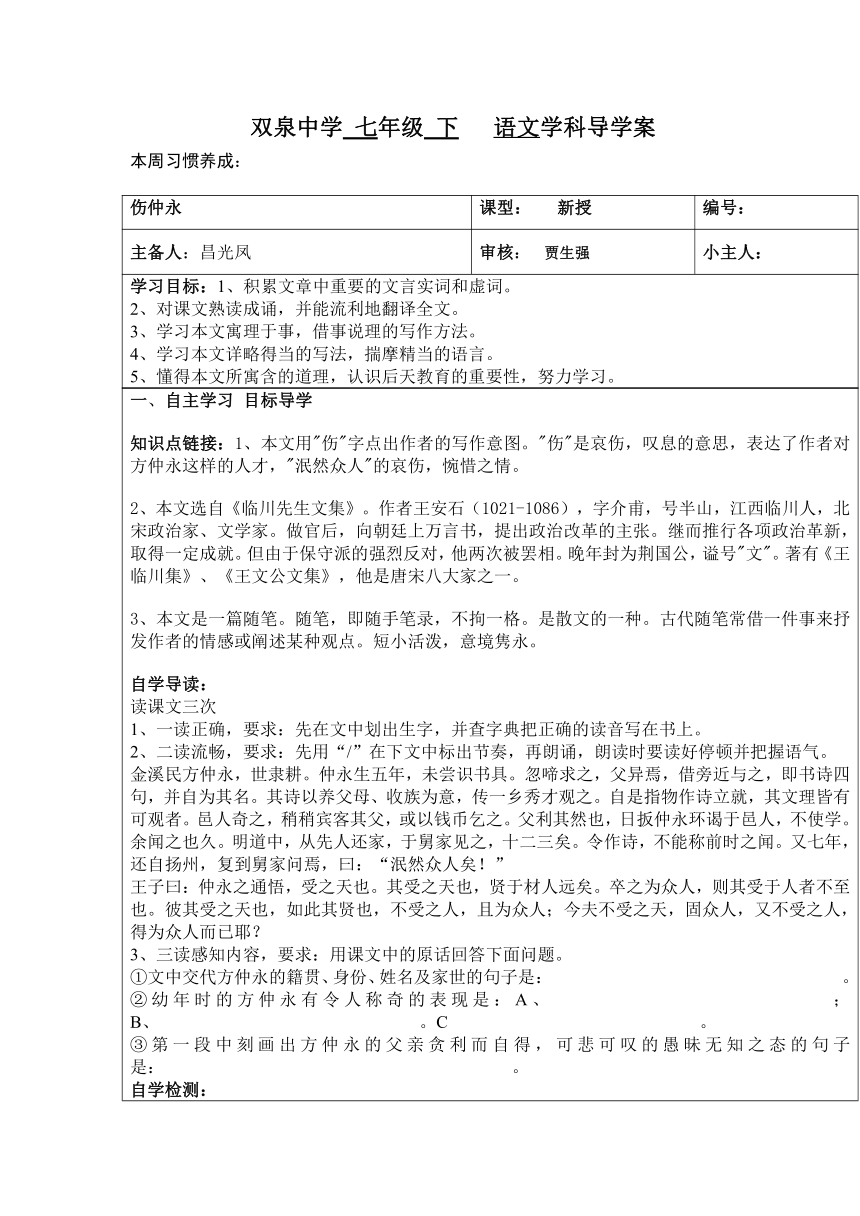

双泉中学 七年级 下 语文学科导学案

本周习惯养成:

伤仲永 课型: 新授 编号:

主备人:昌光凤 审核: 贾生强 小主人:

学习目标:1、积累文章中重要的文言实词和 ( http: / / www.21cnjy.com )虚词。 2、对课文熟读成诵,并能流利地翻译全文。 3、学习本文寓理于事,借事说理的写作方法。 4、学习本文详略得当的写法,揣摩精当的语言。 5、懂得本文所寓含的道理,认识后天教育的重要性,努力学习。

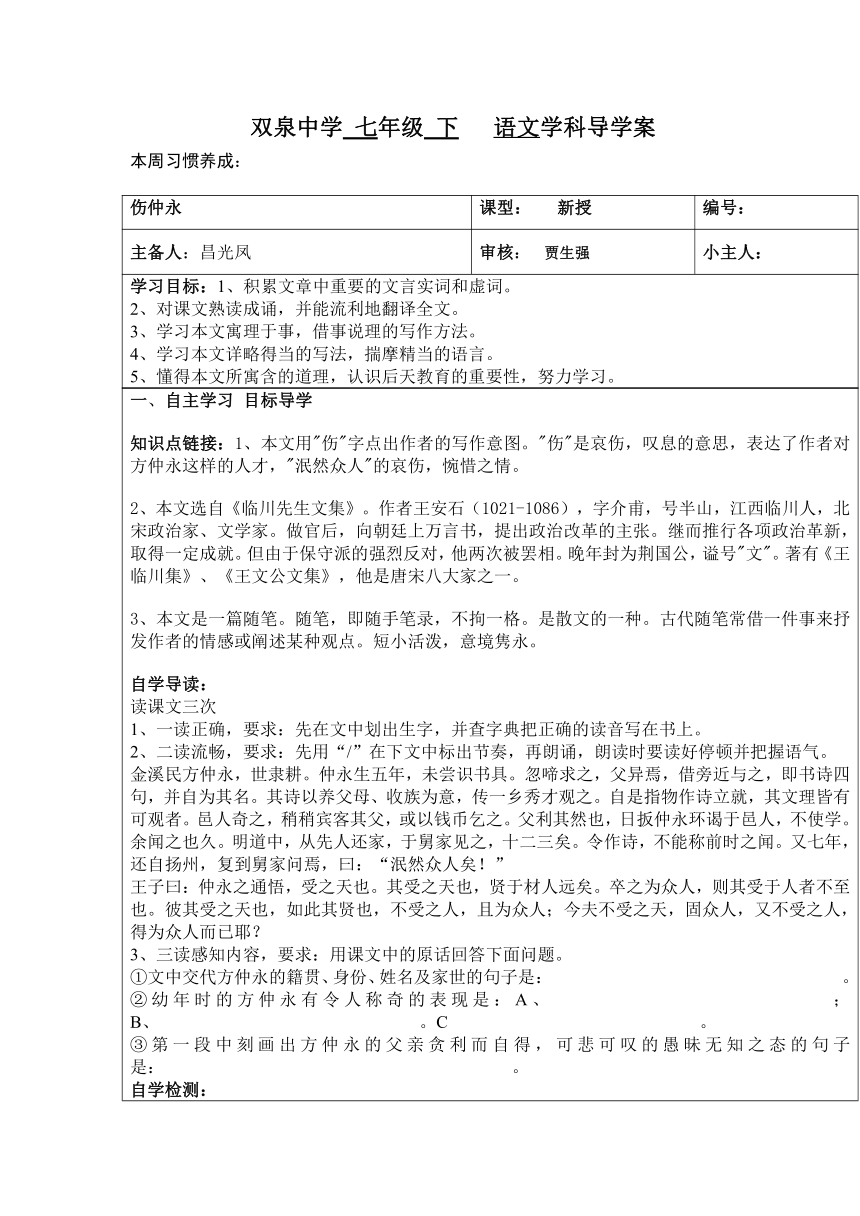

一、自主学习 目标导学知识点链接:1、本文用"伤"字点出作者的写作意图。"伤"是哀伤,叹息的意思,表达了作者对方仲永这样的人才,"泯然众人"的哀伤,惋惜之情。2、本文选自《临川先生文集》。作者王安石(1021-1086),字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、文学家。做官后,向朝廷上万言书,提出政治改革的主张。继而推行各项政治革新,取得一定成就。但由于保守派的强烈反对,他两次被罢相。晚年封为荆国公,谥号"文"。著有《王临川集》、《王文公文集》,他是唐宋八大家之一。3、本文是一篇随笔。随笔,即随手笔录,不拘一格。是散文的一种。古代随笔常借一件事来抒发作者的情感或阐述某种观点。短小活泼,意境隽永。自学导读:读课文三次 1、一读正确,要求:先在文中划出生字,并查字典把正确的读音写在书上。 2、二读流畅,要求:先用“/”在下文中标出节奏,再朗诵,朗读时要读好停顿并把握语气。 金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具。忽啼求之,父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。 余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉,曰:“泯然众人矣!” 王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也, ( http: / / www.21cnjy.com )贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶? 3、三读感知内容,要求:用课文中的原话回答下面问题。 ①文中交代方仲永的籍贯、身份、姓名及家世的句子是: 。 ②幼年时的方仲永有令人称奇的表现是:A、 ;B、 。C 。 ③第一段中刻画出方仲永的父亲贪利而自得,可 ( http: / / www.21cnjy.com )悲可叹的愚昧无知之态的句子是: 。 自学检测:1、给下列句子中加点的字注音。日扳_____仲永环谒_____于邑人 不能称____前时之闻 泯_____然众人矣2、解释下面句中加点的词。世隶耕_______ 未尝识书具______ 借旁近与之_____ 稍稍宾客其父______ 余闻之也久______ 从先人在家_______ 卒之为众人_______ 今夫不受之天______ 父异焉________日扳仲永环谒于邑人______ ;_______ 称前世之闻________探究展示:1.结合注释翻译课文,八分钟后分小组比赛试译课文 提示:1、人名、地名、年号等专用名词,不用翻译 2、按照现代汉语的表达习惯,适当调整语序 3、把省略的内容补译出来,使译文通顺准确 (难理解的字词、句子可请教小组的其他同学,小组解决不了,可以记下来全班讨论)再读课文,理解内容结合课文内容思考:1、 方仲永的变化经历了哪几个阶段?2、 方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?你从中明白了什么道理?小组讨论交流,三分钟后回答本节课的重难点是:重点①了解"之""于"等文言词汇的意义、用法以及文言词活用情况。②体会语言的简洁、洗炼。难点方仲永"泯然众人"的原因是什么 即如何理解课文最后一段作者的思想观点鸭的经历,认识到要成为“白天鹅,要经过自身的努力,重要的是要有天鹅一般高贵的灵魂。疑难点记录:

二、合作互助 质疑解惑1 ( http: / / www.21cnjy.com )、给下列加点字的读音交流后明确:隶(lì) 扳(pān) 谒(yè) 泯(mǐn) 称(chèn) 卒(zú) 2正确划分下列句子的朗读节奏① 未尝识书具,忽啼求之 ②借旁近与之,即书诗四句,并自为其名 ③其诗以养父母、收族为意 ④自是指物作诗位就,其文理皆有可观者 ⑤父利其然也,日扳仲永环谒于邑人 ⑥余闻之也久 再读交流:1学生提出难以翻译的字词或句子讨论2小组展示翻译,一组推荐一人译讲一段,其他成员进行补充、评价教师根据情况就翻译不准确的句子进行点拨 3解难释疑,重点翻译文章第三段交流后明确:先生说:仲永的通晓、领悟能力是天赋的他的天资比一般有才能的人高得多他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育像他那样天生聪明,如此有才智,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?

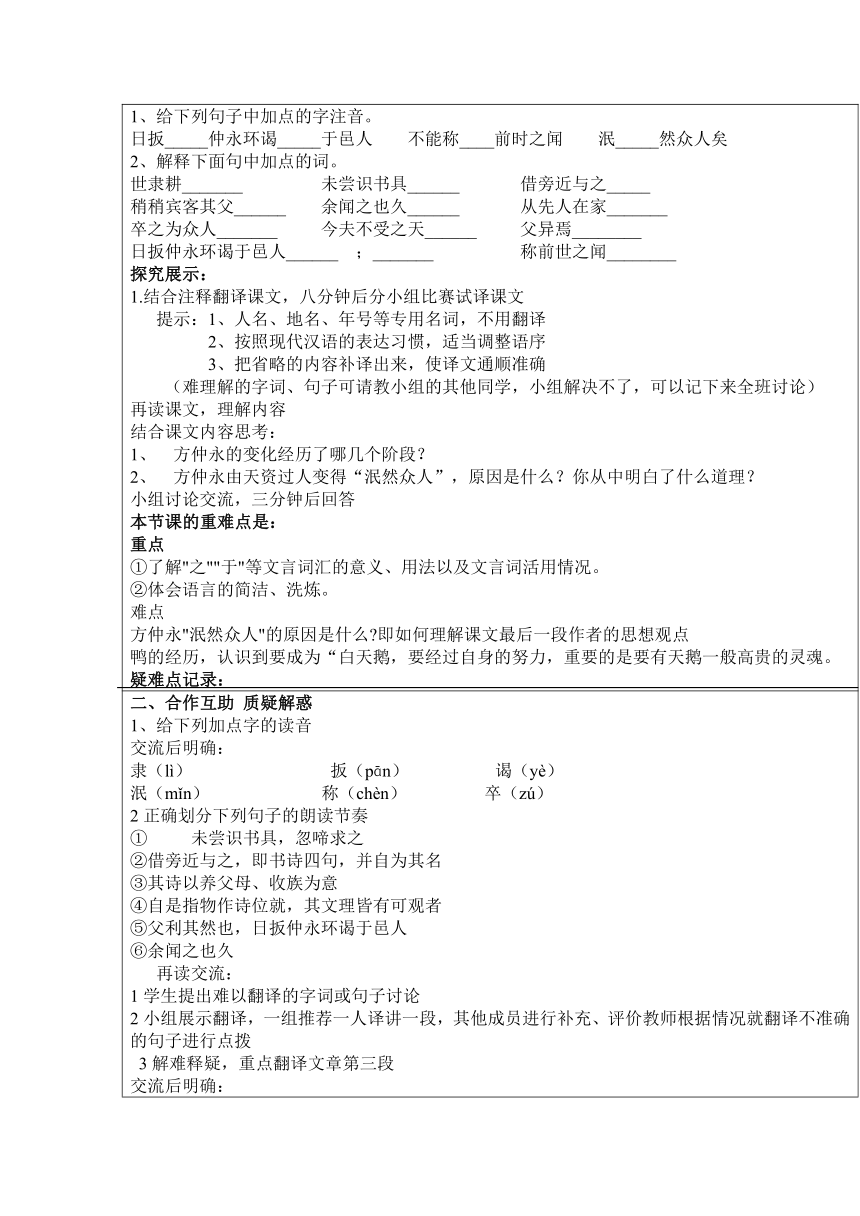

三、自学展示 精讲点拨1、课文写了方仲永的才能发展经历有哪几个阶段?三个阶段:第一阶段,幼年作诗的非凡天赋如:“即书诗四句”,“指物作诗立就”,“文理皆有可观”第二阶段,写十二三岁的方仲永才能大不如先前,“不能称前时之闻”第三阶段,写方仲永完全变成一个平庸之人,“泯然众人矣”2、方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”,“其受于人者不至”3、你从作者最后一段的议论中明白了什么道理?天资好的人,没有得到良好的教育,尚且变成普通的人所以一定要珍惜大好的时机,努力学习

四、反串互动 拓展提升一、通假字1、日扳仲永环谒于邑人:扳通 译为: 2、其受之天也,贤于材人远矣:材通 ( http: / / www.21cnjy.com ) 译为: 二、一词多义:1、之 忽啼求之:它,指书具,代词。 借旁近与之:他,指仲永,代词。 余闻之也久:这事。指仲永父“不使学”、“环谒于邑人”,代词。 不能称前时之闻:的,助词。 卒之为众人:语气助词,不译。 2、于 环谒于邑人:到,介词。 于舅家见之:在,介词。 贤于材人远矣:比,介词。 受于人者不至:从,介词。 3、为:自为其名:( )且为众人( )4、自:并自为其名( )自是指物作诗立就( )5、闻:余闻之也久( )不能称前时之闻( )三、古今异义:1、自是指物作诗立就:(是)古义: 今义:2、或以钱币乞之。或:古义: 今义:3、其文理皆有可观者。文理:古义: 今义:四、词类活用:伤仲永:伤:形容词做动词,哀伤,感伤邑人奇之。奇:形容词用作动词,对……感到惊奇。稍稍宾客其父、宾客:名词用作动词,把……当作宾客。父利其然:利,名词用作动词,认为……有利可图,把……看做有利可图。五、特殊句式省略句:不使学(省略了使的宾语,应为“不使之学”“之”指代方仲永) 令作诗:省略了令的宾语,应为“令其作诗”“其”指代方仲永。

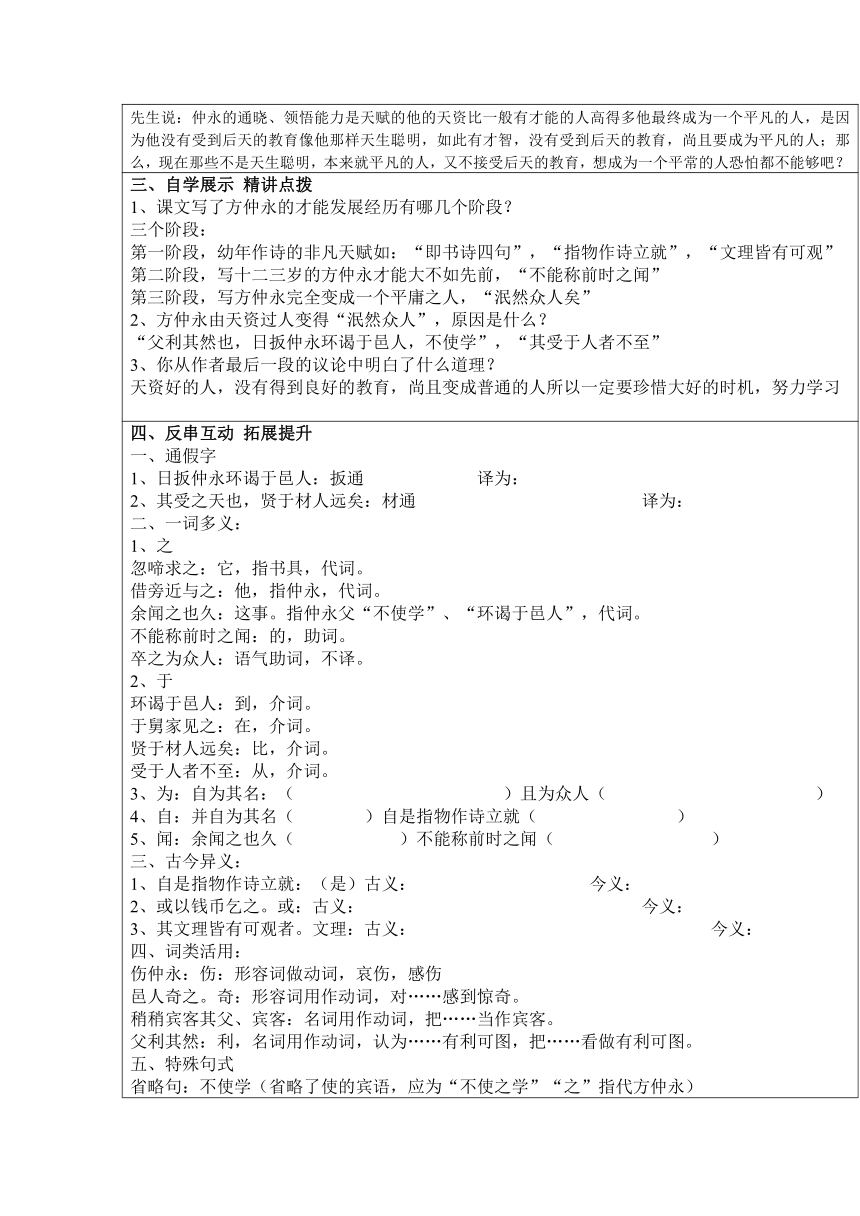

五、感悟成功 颗粒归仓1、知识归纳:本文 ,以 的实例,方仲永五岁作诗能“ ”,而且“ ”;十二三岁时作的诗已经“ ”;二十岁就“ ”。说明 的重要性。文章分两部分:叙事部分写方仲永幼年时天资过人,却因其父“ ” 而最终“ ”,变得平庸无奇;议论部分则表明作者的看法,指出方仲永才能衰退是由于“ ”,强调了 的重要。文章通过方仲永这一实例说明具有普遍借鉴意义的道理,给人以深长的思考。 2、感悟生成:

六、达标测试 巩固落实1.叙事部分有详有略,为什么对仲永的才干初露写得详细?这三个发展阶段的叙述,有见有闻,有详有略,这样安排组织材料有何 好处? 写仲永年少时天资聪慧,以“闻”的形式;写仲永十二三岁才思“不能称前时之闻”,以“见”的形式;写方仲永最终平庸无奇,又以“闻”的形式。“见”和“闻”有机结合,叙述 真切可信,课文详写第~个阶段,铺陈方仲永才能初露的情形,暗示其前途无量,而其 父的负利之举却导致他的才能衰退。后两个阶段略写,几笔点出方仲永沦落平庸的情 形,引人深思。这种详略处理,有力地突出了文章主旨,鲜明地体现了“伤”的含义。2.未尝识书具:未尝: 识:忽啼求之:父异焉:异: 焉:即书诗四句:书:其诗以样父母、收族为意:以……为:把……当作。养: 收: 意:邑人奇之:奇:宾客其父:宾客:或以钱币乞之:或: 以: 乞之:利其然:利: 然:不使学:使:余闻之也久:之 也:从先人还家:从:还自扬州:自:复到舅家问焉:复: 焉:卒之为众人:卒: 之 ,则其受于人者不至也:则:表原因,就因为。且为众人:且:固众人:固:得为众人而已耶:得: 反问句,恐怕连普通人还不如罢了。

本周习惯养成:

伤仲永 课型: 新授 编号:

主备人:昌光凤 审核: 贾生强 小主人:

学习目标:1、积累文章中重要的文言实词和 ( http: / / www.21cnjy.com )虚词。 2、对课文熟读成诵,并能流利地翻译全文。 3、学习本文寓理于事,借事说理的写作方法。 4、学习本文详略得当的写法,揣摩精当的语言。 5、懂得本文所寓含的道理,认识后天教育的重要性,努力学习。

一、自主学习 目标导学知识点链接:1、本文用"伤"字点出作者的写作意图。"伤"是哀伤,叹息的意思,表达了作者对方仲永这样的人才,"泯然众人"的哀伤,惋惜之情。2、本文选自《临川先生文集》。作者王安石(1021-1086),字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、文学家。做官后,向朝廷上万言书,提出政治改革的主张。继而推行各项政治革新,取得一定成就。但由于保守派的强烈反对,他两次被罢相。晚年封为荆国公,谥号"文"。著有《王临川集》、《王文公文集》,他是唐宋八大家之一。3、本文是一篇随笔。随笔,即随手笔录,不拘一格。是散文的一种。古代随笔常借一件事来抒发作者的情感或阐述某种观点。短小活泼,意境隽永。自学导读:读课文三次 1、一读正确,要求:先在文中划出生字,并查字典把正确的读音写在书上。 2、二读流畅,要求:先用“/”在下文中标出节奏,再朗诵,朗读时要读好停顿并把握语气。 金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具。忽啼求之,父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。 余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉,曰:“泯然众人矣!” 王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也, ( http: / / www.21cnjy.com )贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶? 3、三读感知内容,要求:用课文中的原话回答下面问题。 ①文中交代方仲永的籍贯、身份、姓名及家世的句子是: 。 ②幼年时的方仲永有令人称奇的表现是:A、 ;B、 。C 。 ③第一段中刻画出方仲永的父亲贪利而自得,可 ( http: / / www.21cnjy.com )悲可叹的愚昧无知之态的句子是: 。 自学检测:1、给下列句子中加点的字注音。日扳_____仲永环谒_____于邑人 不能称____前时之闻 泯_____然众人矣2、解释下面句中加点的词。世隶耕_______ 未尝识书具______ 借旁近与之_____ 稍稍宾客其父______ 余闻之也久______ 从先人在家_______ 卒之为众人_______ 今夫不受之天______ 父异焉________日扳仲永环谒于邑人______ ;_______ 称前世之闻________探究展示:1.结合注释翻译课文,八分钟后分小组比赛试译课文 提示:1、人名、地名、年号等专用名词,不用翻译 2、按照现代汉语的表达习惯,适当调整语序 3、把省略的内容补译出来,使译文通顺准确 (难理解的字词、句子可请教小组的其他同学,小组解决不了,可以记下来全班讨论)再读课文,理解内容结合课文内容思考:1、 方仲永的变化经历了哪几个阶段?2、 方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?你从中明白了什么道理?小组讨论交流,三分钟后回答本节课的重难点是:重点①了解"之""于"等文言词汇的意义、用法以及文言词活用情况。②体会语言的简洁、洗炼。难点方仲永"泯然众人"的原因是什么 即如何理解课文最后一段作者的思想观点鸭的经历,认识到要成为“白天鹅,要经过自身的努力,重要的是要有天鹅一般高贵的灵魂。疑难点记录:

二、合作互助 质疑解惑1 ( http: / / www.21cnjy.com )、给下列加点字的读音交流后明确:隶(lì) 扳(pān) 谒(yè) 泯(mǐn) 称(chèn) 卒(zú) 2正确划分下列句子的朗读节奏① 未尝识书具,忽啼求之 ②借旁近与之,即书诗四句,并自为其名 ③其诗以养父母、收族为意 ④自是指物作诗位就,其文理皆有可观者 ⑤父利其然也,日扳仲永环谒于邑人 ⑥余闻之也久 再读交流:1学生提出难以翻译的字词或句子讨论2小组展示翻译,一组推荐一人译讲一段,其他成员进行补充、评价教师根据情况就翻译不准确的句子进行点拨 3解难释疑,重点翻译文章第三段交流后明确:先生说:仲永的通晓、领悟能力是天赋的他的天资比一般有才能的人高得多他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育像他那样天生聪明,如此有才智,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?

三、自学展示 精讲点拨1、课文写了方仲永的才能发展经历有哪几个阶段?三个阶段:第一阶段,幼年作诗的非凡天赋如:“即书诗四句”,“指物作诗立就”,“文理皆有可观”第二阶段,写十二三岁的方仲永才能大不如先前,“不能称前时之闻”第三阶段,写方仲永完全变成一个平庸之人,“泯然众人矣”2、方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”,“其受于人者不至”3、你从作者最后一段的议论中明白了什么道理?天资好的人,没有得到良好的教育,尚且变成普通的人所以一定要珍惜大好的时机,努力学习

四、反串互动 拓展提升一、通假字1、日扳仲永环谒于邑人:扳通 译为: 2、其受之天也,贤于材人远矣:材通 ( http: / / www.21cnjy.com ) 译为: 二、一词多义:1、之 忽啼求之:它,指书具,代词。 借旁近与之:他,指仲永,代词。 余闻之也久:这事。指仲永父“不使学”、“环谒于邑人”,代词。 不能称前时之闻:的,助词。 卒之为众人:语气助词,不译。 2、于 环谒于邑人:到,介词。 于舅家见之:在,介词。 贤于材人远矣:比,介词。 受于人者不至:从,介词。 3、为:自为其名:( )且为众人( )4、自:并自为其名( )自是指物作诗立就( )5、闻:余闻之也久( )不能称前时之闻( )三、古今异义:1、自是指物作诗立就:(是)古义: 今义:2、或以钱币乞之。或:古义: 今义:3、其文理皆有可观者。文理:古义: 今义:四、词类活用:伤仲永:伤:形容词做动词,哀伤,感伤邑人奇之。奇:形容词用作动词,对……感到惊奇。稍稍宾客其父、宾客:名词用作动词,把……当作宾客。父利其然:利,名词用作动词,认为……有利可图,把……看做有利可图。五、特殊句式省略句:不使学(省略了使的宾语,应为“不使之学”“之”指代方仲永) 令作诗:省略了令的宾语,应为“令其作诗”“其”指代方仲永。

五、感悟成功 颗粒归仓1、知识归纳:本文 ,以 的实例,方仲永五岁作诗能“ ”,而且“ ”;十二三岁时作的诗已经“ ”;二十岁就“ ”。说明 的重要性。文章分两部分:叙事部分写方仲永幼年时天资过人,却因其父“ ” 而最终“ ”,变得平庸无奇;议论部分则表明作者的看法,指出方仲永才能衰退是由于“ ”,强调了 的重要。文章通过方仲永这一实例说明具有普遍借鉴意义的道理,给人以深长的思考。 2、感悟生成:

六、达标测试 巩固落实1.叙事部分有详有略,为什么对仲永的才干初露写得详细?这三个发展阶段的叙述,有见有闻,有详有略,这样安排组织材料有何 好处? 写仲永年少时天资聪慧,以“闻”的形式;写仲永十二三岁才思“不能称前时之闻”,以“见”的形式;写方仲永最终平庸无奇,又以“闻”的形式。“见”和“闻”有机结合,叙述 真切可信,课文详写第~个阶段,铺陈方仲永才能初露的情形,暗示其前途无量,而其 父的负利之举却导致他的才能衰退。后两个阶段略写,几笔点出方仲永沦落平庸的情 形,引人深思。这种详略处理,有力地突出了文章主旨,鲜明地体现了“伤”的含义。2.未尝识书具:未尝: 识:忽啼求之:父异焉:异: 焉:即书诗四句:书:其诗以样父母、收族为意:以……为:把……当作。养: 收: 意:邑人奇之:奇:宾客其父:宾客:或以钱币乞之:或: 以: 乞之:利其然:利: 然:不使学:使:余闻之也久:之 也:从先人还家:从:还自扬州:自:复到舅家问焉:复: 焉:卒之为众人:卒: 之 ,则其受于人者不至也:则:表原因,就因为。且为众人:且:固众人:固:得为众人而已耶:得: 反问句,恐怕连普通人还不如罢了。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记