八年级语文经典常谈整本书选择性阅读导读课 教学设计

文档属性

| 名称 | 八年级语文经典常谈整本书选择性阅读导读课 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 49.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-14 08:50:10 | ||

图片预览

文档简介

八年级语文经典常谈整本书选择性阅读导读课教学设计

教学目标:

1.激发兴趣:通过多样互动与生活化谜题,引发学生对《经典常谈》及传统文化的探究欲望。

2.方法赋能:掌握目录定位法、关键词筛选法、主题关联法,提升学术文本阅读效率。

3.文化思辨:通过古今解读对比,理解经典阐释的多元性,形成批判性思考能力。

教学重点与难点:

重点:运用关键词筛选法提取核心观点,并灵活迁移至自主阅读。

难点:辩证分析经典的原生意义与后世阐释的价值冲突。

环节一:谜语激趣——经典内容趣解码。

活动导入:

分层猜书名——经典谜题大挑战。

初阶:

1.西周流行音乐榜,三百金曲唱四方。赋比兴里藏密码,草木虫鱼皆成章。——《诗经》

2.汉字基因检测仪,象形指事会说话。九千密码溯本源,六书奥秘藏华夏。——《说文解字》

3.春秋战国辩论赛,苏秦张仪怼全场。一言可退百万兵,甲方听了直鼓掌。——《战国策》

4.帝王将相全息影,刺客游侠齐登场。史家绝唱字铿锵,千年兴亡一卷藏。——《史记》

进阶:

1.半部可安天下事,仁礼温良刻骨铭。孔门弟子录言行,万世师表照汗青。——《论语》

2.河图洛书演八卦,阴阳爻线测吉凶。古人眼里的宇宙,藏在横杠密码中。——《周易》

3.屈原驾龙游天际,香草美人寄愁肠。浪漫奇幻第一人,后世文人心驰荡。——《楚辞》

4.汉朝热搜排行榜,街头神曲官方藏。谁言民谣无价值?乐府一册永流芳。——《乐府》

这些书都是中华传统文化的经典之作,它们在历史长河中经过时间考验、具有深远影响和重要的文化价值。但这些经典很难读懂,想要读懂它,我们需要一位文化向导,引领我们航行到经典的大海里去。这就是我们今天要阅读的书籍——朱自清的《经典常谈》。

设计意图:通过趣味谜题与分层挑战,激活学生背景知识,降低经典疏离感,为后续阅读奠定兴趣基础。

环节二:方法指导——三把钥匙开经典。

同学们,朱自清先生要怎么带领我们触摸经典呢?他在这本书里藏了三把打开经典的“钥匙”,今天我们就化身“文化侦探”,用这三把钥匙破解经典密码吧!

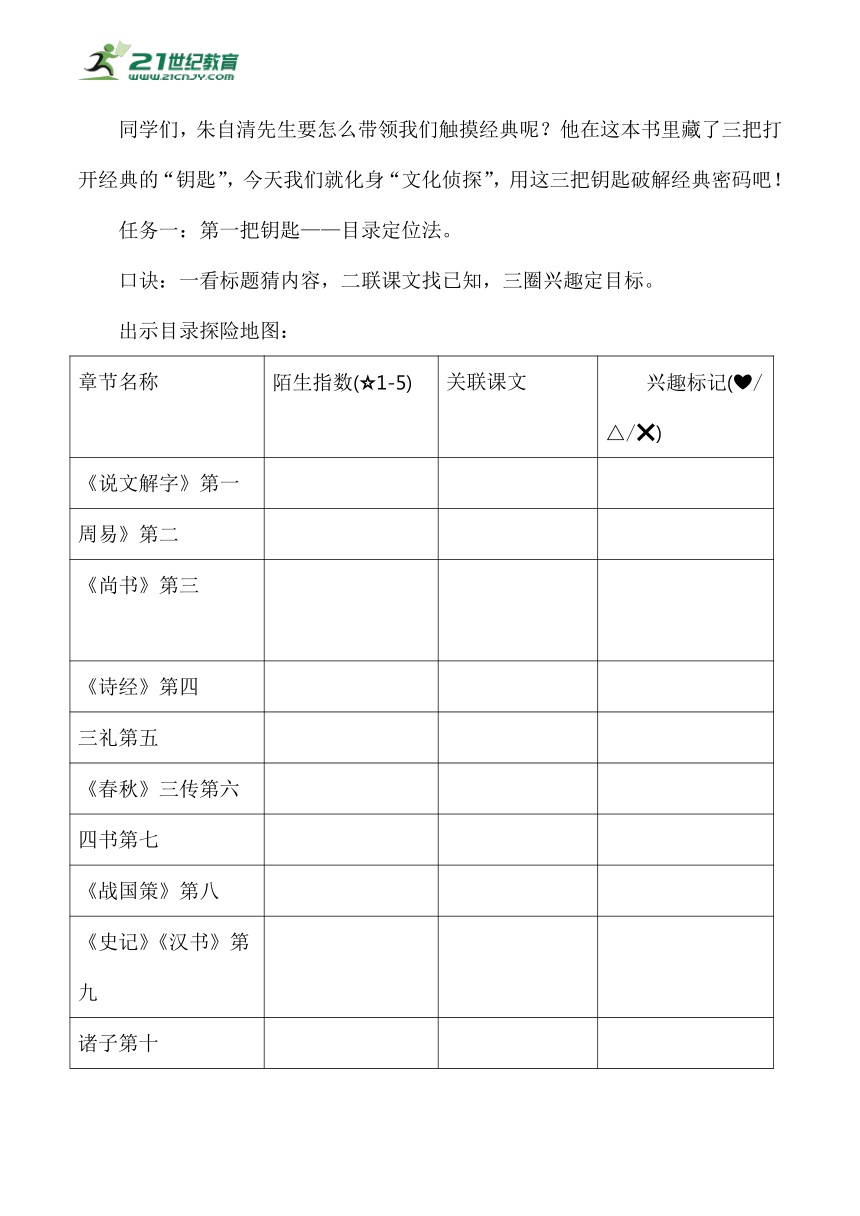

任务一:第一把钥匙——目录定位法。

口诀:一看标题猜内容,二联课文找已知,三圈兴趣定目标。

出示目录探险地图:

章节名称 陌生指数( 1-5) 关联课文 兴趣标记( /△/ )

《说文解字》第一

周易》第二

《尚书》第三

《诗经》第四

三礼第五

《春秋》三传第六

四书第七

《战国策》第八

《史记》《汉书》第九

诸子第十

辞赋第十一

诗第十二

文第十三

填写说明:

陌生指数: 越多表示越陌生

兴趣标记: =必读

△=可选

=暂不读

请看这张地图,它分为三栏:陌生指数、关联课文、兴趣标记。比如《诗经》这一章,如果你完全没听过“风雅颂”,陌生指数打5颗星;如果学过《关雎》,就在关联课文栏写《关雎》;感兴趣就画个 。现在请用2分钟填写前三章,目标是找到你的“探险起点”!

设计意图:通过量化与符号化选择,培养学生目标管理与信息筛选能力。

任务二:第二把钥匙——关键词筛选法。

接下来我们来看第二把钥匙——关键词筛选法。

关键词筛选口诀及三色标注法:

一找术语定方向,二标证据助理解,三提疑问促思考

术语:章节标题、反复出现的学术概念(红笔)。

证据:支撑观点的例子、数据、引用(蓝笔)。

疑问:与已知认知冲突处(绿笔)。

教师示范:

“诗言志”是一句古话,“诗”( )这个字就是“言”“志”两个字合成的。但古代所谓“言志”和现在所谓“抒情”并不一样,那“志”总是关联着政治或教化的。春秋时通行赋诗。在外交的宴会里,各国使臣往往得点一篇诗或几篇诗叫乐工唱。这很像现在的请客点戏,不同处是所点的诗句必加上政治的意味。这可以表示这国对那国或这人对那人的愿望、感谢、责难等等,都从诗篇里断章取义。断章取义是不管上下文的意义,只将一章中一两句拉出来,就当前的环境,作政治的暗示。如《左传》襄公二十七年,郑伯宴晋使赵孟于垂陇,赵孟请大家赋诗,他想看看大家的“志”。子太叔赋的是《野有蔓草》。原诗首章云:“野有蔓草,零露溥兮,有美一人,清扬婉兮。邂逅相遇,适我愿兮。”子太叔只取末两句,借以表示郑国欢迎赵孟的意思;上文他就不管。全诗原是男女私情之作,他更不管了。可是这样办正是“诗言志”;在那回宴会里,赵孟就和子太叔说了“诗以言志”这句话。

绿色批注:为什么要用政教解读诗歌原始情感表达?

关键词就像文章的路标,它们通常是核心概念、专业术语或高频重复的词语。这个片段里““诗言志”“志”总是关联着政治或教化的是核心概念,是作者的观点,外交宴会子太叔赋的是《野有蔓草》表达欢迎之意,是支撑观点的例子,为什么要用政教解读诗歌原始情感表达?是在阅读中产生的疑问。抓住它们就能快速理解核心内容。

方法总结:

“三步质疑法”及“三色标注法”:

①朱自清的观点是什么?(抓红标词)

②他用什么证据证明?(找蓝标例)

③我认同吗?为什么?(写绿标疑)

学生实践:

限时标注《说文解字》中“六书”片段。填写《关键词解密卡》

核心术语(红笔) 例证(蓝笔) 疑问(绿笔)

设计意图:通过颜色区分思维层次,强化“观点-证据-质疑”的逻辑链。

任务三:第三把钥匙——主题关联法。

最后一钥匙——主题关联法。如果你对‘汉字起源’感兴趣,就锁定《说文解字》和《周易》;如果喜欢历史故事,直奔《史记》《战国策》。现在,请从主题菜单中勾选你的兴趣,开启定向阅读。

预设:

兴趣主题 锁定章节 关联课文

汉字起源 《说文解字》《周易》 《汉字专题》

诸子思想争鸣 《诸子》《四书》 《论语十二章》《孟子三章》

历史故事与人物 《史记》《战国策》 《周亚夫军细柳》《陈涉世家》《唐雎不辱使命》

诗歌艺术与伦理教化 《诗经》第四 《关雎》《蒹葭》

礼制与社会规范 《三礼》第五 《礼记》二则

诗歌流变与形式创新 《诗》第十二 《观沧海》《饮酒·其五》

文章体式与文化传承 《文》第十三 《答谢中书书》《与朱元思书》

纵横策略与语言艺术 《战国策》第八 《邹忌讽齐王纳谏》《唐雎不辱使命》

设计意图:引导学生基于兴趣定向阅读,提升学习自主性与深度。

环节三:专题探究——与朱自清跨时空对话。

同学们,现在我们要做一场“穿越实验”!左手是课本里的《关雎》——它说这是一首爱情诗;右手是朱自清的《经典常谈》——他说这是“政教伦理教科书”。矛盾吗?当然!但正是这种矛盾,藏着经典的真正魅力!现在,请打开《对比阅读表》,用红蓝笔标注关键词。注意,朱自清的解读用红笔填写,课本解读用蓝笔填写,你们的观点用绿色自由发挥!

任务一:对比阅读,填写阅读表。

预设:

对比阅读表

维度 课本解读 朱自清解读 我的观点(学生填写)

《关雎》主题 君子对淑女的爱情追求 政教伦理象征 双重解读并存,爱情是表象,教化是内核。

睢鸠意象 比喻男女相悦 兴象引发伦理联想 示例:雎鸠可象征纯洁:无关政治。

核心手法 比兴抒发情感 赋比兴为政教服务 示例:手法本身无立场,解读取决于视角。

创作目的 个人情感表达 周代礼乐教化工具 示例:诗歌被权力征用,但原初可能为抒情。

设计意图:通过表格结构化呈现冲突,引导学生发现经典的多重意义。

任务二:经典辩论赛。

辩题:经典需要标准答案吗?

正方:经典的解读要基于历史还原。

反方:经典需要现代的多元解读。

要求:每组2分钟立论,必须引用文本证据。

预设:

正方:“朱自清还原了历史真相!《诗经》本就是周朝的‘社会调查报告’,汉代儒家用它教化民众。”“课本只讲爱情是断章取义!‘诗言志’的‘志’是集体伦理,不是个人小情小爱。”

反方:“经典应该活在当下!《关雎》的‘雎鸠’就是比喻爱情,强行政治化是过度解读!”“如果诗歌只能有一种答案,为什么‘一千个读者有一千个哈姆雷特’?”

教师评价:经典的意义在于生长!朱自清带我们看懂过去,你们赋予它当下意义——这就是传承。

设计意图:通过辩论强化逻辑表达与证据运用能力。

任务三:跨时空对话。

请以“朱自清先生,我想对您说……”开头,写一句与朱自清先生的跨时空对话。

预设:

“朱先生,您说《关雎》是‘政教伦理’,但我觉得它也可以是情诗,因为相思之情古今相通!”

“您用‘诗言志’解锁了《诗经》的政治密码,但‘赋比兴’手法本身就有抒情基因,是否被儒家‘绑架’了?”

“如果‘诗言志’是唯一的钥匙,为何《蒹葭》的‘伊人’被解读为理想?这算不算另一种‘政治化’?”

设计意图:通过创造性写作,促进学生对经典的个性化解读。

环节四:分层作业——方法迁移行动。

同学们,今天的我们获得了阅读《经典常谈》的三把钥匙,课上的训练只是起点!课后,你们要用这三把钥匙,继续解锁《经典常谈》的其他章节。

分层任务具体说明与要求:

1.基础任务:目录定位法实战。

任务说明:从《经典常谈》目录中选择一章你感兴趣的章节(如《史记》)。填写《目录探险地图》,需包含:

陌生指数(1-5 ):根据你对章节主题的熟悉程度打分。

关联课文:列出学过的相关课文(如《史记》关联《周亚夫军细柳》)。

兴趣标记:用 /△/ 标注阅读优先级。

2.进阶任务:关键词筛选法解密。

任务说明:精读《经典常谈·战国策》章节。

使用“红、蓝、绿”三色笔完成以下任务:

红笔:圈出3个核心术语。

蓝笔:划出1-2处例证。

绿笔:提出1个疑问撰写150字《解密报告》,需包含:

核心观点(用红标术语概括);

关键证据(引用蓝标例句);

我的思考(结合绿标疑问)。

3.挑战任务:跨媒介创作——经典青年说。

任务说明:设计一期5分钟播客脚本,主题为“《经典常谈》中的思想碰撞”。

内容要求:

角色设定:主持人1名,嘉宾2名(可虚构朱自清、现代学生、历史人物等)。

对话冲突:围绕一个经典解读矛盾展开(如“《论语》是人生指南还是过时教条?”)。

必含元素:引用至少2个红标关键词,1处蓝标例证。

设计意图:通过分层任务实现差异化学习,巩固课堂方法并拓展应用场景。

教学目标:

1.激发兴趣:通过多样互动与生活化谜题,引发学生对《经典常谈》及传统文化的探究欲望。

2.方法赋能:掌握目录定位法、关键词筛选法、主题关联法,提升学术文本阅读效率。

3.文化思辨:通过古今解读对比,理解经典阐释的多元性,形成批判性思考能力。

教学重点与难点:

重点:运用关键词筛选法提取核心观点,并灵活迁移至自主阅读。

难点:辩证分析经典的原生意义与后世阐释的价值冲突。

环节一:谜语激趣——经典内容趣解码。

活动导入:

分层猜书名——经典谜题大挑战。

初阶:

1.西周流行音乐榜,三百金曲唱四方。赋比兴里藏密码,草木虫鱼皆成章。——《诗经》

2.汉字基因检测仪,象形指事会说话。九千密码溯本源,六书奥秘藏华夏。——《说文解字》

3.春秋战国辩论赛,苏秦张仪怼全场。一言可退百万兵,甲方听了直鼓掌。——《战国策》

4.帝王将相全息影,刺客游侠齐登场。史家绝唱字铿锵,千年兴亡一卷藏。——《史记》

进阶:

1.半部可安天下事,仁礼温良刻骨铭。孔门弟子录言行,万世师表照汗青。——《论语》

2.河图洛书演八卦,阴阳爻线测吉凶。古人眼里的宇宙,藏在横杠密码中。——《周易》

3.屈原驾龙游天际,香草美人寄愁肠。浪漫奇幻第一人,后世文人心驰荡。——《楚辞》

4.汉朝热搜排行榜,街头神曲官方藏。谁言民谣无价值?乐府一册永流芳。——《乐府》

这些书都是中华传统文化的经典之作,它们在历史长河中经过时间考验、具有深远影响和重要的文化价值。但这些经典很难读懂,想要读懂它,我们需要一位文化向导,引领我们航行到经典的大海里去。这就是我们今天要阅读的书籍——朱自清的《经典常谈》。

设计意图:通过趣味谜题与分层挑战,激活学生背景知识,降低经典疏离感,为后续阅读奠定兴趣基础。

环节二:方法指导——三把钥匙开经典。

同学们,朱自清先生要怎么带领我们触摸经典呢?他在这本书里藏了三把打开经典的“钥匙”,今天我们就化身“文化侦探”,用这三把钥匙破解经典密码吧!

任务一:第一把钥匙——目录定位法。

口诀:一看标题猜内容,二联课文找已知,三圈兴趣定目标。

出示目录探险地图:

章节名称 陌生指数( 1-5) 关联课文 兴趣标记( /△/ )

《说文解字》第一

周易》第二

《尚书》第三

《诗经》第四

三礼第五

《春秋》三传第六

四书第七

《战国策》第八

《史记》《汉书》第九

诸子第十

辞赋第十一

诗第十二

文第十三

填写说明:

陌生指数: 越多表示越陌生

兴趣标记: =必读

△=可选

=暂不读

请看这张地图,它分为三栏:陌生指数、关联课文、兴趣标记。比如《诗经》这一章,如果你完全没听过“风雅颂”,陌生指数打5颗星;如果学过《关雎》,就在关联课文栏写《关雎》;感兴趣就画个 。现在请用2分钟填写前三章,目标是找到你的“探险起点”!

设计意图:通过量化与符号化选择,培养学生目标管理与信息筛选能力。

任务二:第二把钥匙——关键词筛选法。

接下来我们来看第二把钥匙——关键词筛选法。

关键词筛选口诀及三色标注法:

一找术语定方向,二标证据助理解,三提疑问促思考

术语:章节标题、反复出现的学术概念(红笔)。

证据:支撑观点的例子、数据、引用(蓝笔)。

疑问:与已知认知冲突处(绿笔)。

教师示范:

“诗言志”是一句古话,“诗”( )这个字就是“言”“志”两个字合成的。但古代所谓“言志”和现在所谓“抒情”并不一样,那“志”总是关联着政治或教化的。春秋时通行赋诗。在外交的宴会里,各国使臣往往得点一篇诗或几篇诗叫乐工唱。这很像现在的请客点戏,不同处是所点的诗句必加上政治的意味。这可以表示这国对那国或这人对那人的愿望、感谢、责难等等,都从诗篇里断章取义。断章取义是不管上下文的意义,只将一章中一两句拉出来,就当前的环境,作政治的暗示。如《左传》襄公二十七年,郑伯宴晋使赵孟于垂陇,赵孟请大家赋诗,他想看看大家的“志”。子太叔赋的是《野有蔓草》。原诗首章云:“野有蔓草,零露溥兮,有美一人,清扬婉兮。邂逅相遇,适我愿兮。”子太叔只取末两句,借以表示郑国欢迎赵孟的意思;上文他就不管。全诗原是男女私情之作,他更不管了。可是这样办正是“诗言志”;在那回宴会里,赵孟就和子太叔说了“诗以言志”这句话。

绿色批注:为什么要用政教解读诗歌原始情感表达?

关键词就像文章的路标,它们通常是核心概念、专业术语或高频重复的词语。这个片段里““诗言志”“志”总是关联着政治或教化的是核心概念,是作者的观点,外交宴会子太叔赋的是《野有蔓草》表达欢迎之意,是支撑观点的例子,为什么要用政教解读诗歌原始情感表达?是在阅读中产生的疑问。抓住它们就能快速理解核心内容。

方法总结:

“三步质疑法”及“三色标注法”:

①朱自清的观点是什么?(抓红标词)

②他用什么证据证明?(找蓝标例)

③我认同吗?为什么?(写绿标疑)

学生实践:

限时标注《说文解字》中“六书”片段。填写《关键词解密卡》

核心术语(红笔) 例证(蓝笔) 疑问(绿笔)

设计意图:通过颜色区分思维层次,强化“观点-证据-质疑”的逻辑链。

任务三:第三把钥匙——主题关联法。

最后一钥匙——主题关联法。如果你对‘汉字起源’感兴趣,就锁定《说文解字》和《周易》;如果喜欢历史故事,直奔《史记》《战国策》。现在,请从主题菜单中勾选你的兴趣,开启定向阅读。

预设:

兴趣主题 锁定章节 关联课文

汉字起源 《说文解字》《周易》 《汉字专题》

诸子思想争鸣 《诸子》《四书》 《论语十二章》《孟子三章》

历史故事与人物 《史记》《战国策》 《周亚夫军细柳》《陈涉世家》《唐雎不辱使命》

诗歌艺术与伦理教化 《诗经》第四 《关雎》《蒹葭》

礼制与社会规范 《三礼》第五 《礼记》二则

诗歌流变与形式创新 《诗》第十二 《观沧海》《饮酒·其五》

文章体式与文化传承 《文》第十三 《答谢中书书》《与朱元思书》

纵横策略与语言艺术 《战国策》第八 《邹忌讽齐王纳谏》《唐雎不辱使命》

设计意图:引导学生基于兴趣定向阅读,提升学习自主性与深度。

环节三:专题探究——与朱自清跨时空对话。

同学们,现在我们要做一场“穿越实验”!左手是课本里的《关雎》——它说这是一首爱情诗;右手是朱自清的《经典常谈》——他说这是“政教伦理教科书”。矛盾吗?当然!但正是这种矛盾,藏着经典的真正魅力!现在,请打开《对比阅读表》,用红蓝笔标注关键词。注意,朱自清的解读用红笔填写,课本解读用蓝笔填写,你们的观点用绿色自由发挥!

任务一:对比阅读,填写阅读表。

预设:

对比阅读表

维度 课本解读 朱自清解读 我的观点(学生填写)

《关雎》主题 君子对淑女的爱情追求 政教伦理象征 双重解读并存,爱情是表象,教化是内核。

睢鸠意象 比喻男女相悦 兴象引发伦理联想 示例:雎鸠可象征纯洁:无关政治。

核心手法 比兴抒发情感 赋比兴为政教服务 示例:手法本身无立场,解读取决于视角。

创作目的 个人情感表达 周代礼乐教化工具 示例:诗歌被权力征用,但原初可能为抒情。

设计意图:通过表格结构化呈现冲突,引导学生发现经典的多重意义。

任务二:经典辩论赛。

辩题:经典需要标准答案吗?

正方:经典的解读要基于历史还原。

反方:经典需要现代的多元解读。

要求:每组2分钟立论,必须引用文本证据。

预设:

正方:“朱自清还原了历史真相!《诗经》本就是周朝的‘社会调查报告’,汉代儒家用它教化民众。”“课本只讲爱情是断章取义!‘诗言志’的‘志’是集体伦理,不是个人小情小爱。”

反方:“经典应该活在当下!《关雎》的‘雎鸠’就是比喻爱情,强行政治化是过度解读!”“如果诗歌只能有一种答案,为什么‘一千个读者有一千个哈姆雷特’?”

教师评价:经典的意义在于生长!朱自清带我们看懂过去,你们赋予它当下意义——这就是传承。

设计意图:通过辩论强化逻辑表达与证据运用能力。

任务三:跨时空对话。

请以“朱自清先生,我想对您说……”开头,写一句与朱自清先生的跨时空对话。

预设:

“朱先生,您说《关雎》是‘政教伦理’,但我觉得它也可以是情诗,因为相思之情古今相通!”

“您用‘诗言志’解锁了《诗经》的政治密码,但‘赋比兴’手法本身就有抒情基因,是否被儒家‘绑架’了?”

“如果‘诗言志’是唯一的钥匙,为何《蒹葭》的‘伊人’被解读为理想?这算不算另一种‘政治化’?”

设计意图:通过创造性写作,促进学生对经典的个性化解读。

环节四:分层作业——方法迁移行动。

同学们,今天的我们获得了阅读《经典常谈》的三把钥匙,课上的训练只是起点!课后,你们要用这三把钥匙,继续解锁《经典常谈》的其他章节。

分层任务具体说明与要求:

1.基础任务:目录定位法实战。

任务说明:从《经典常谈》目录中选择一章你感兴趣的章节(如《史记》)。填写《目录探险地图》,需包含:

陌生指数(1-5 ):根据你对章节主题的熟悉程度打分。

关联课文:列出学过的相关课文(如《史记》关联《周亚夫军细柳》)。

兴趣标记:用 /△/ 标注阅读优先级。

2.进阶任务:关键词筛选法解密。

任务说明:精读《经典常谈·战国策》章节。

使用“红、蓝、绿”三色笔完成以下任务:

红笔:圈出3个核心术语。

蓝笔:划出1-2处例证。

绿笔:提出1个疑问撰写150字《解密报告》,需包含:

核心观点(用红标术语概括);

关键证据(引用蓝标例句);

我的思考(结合绿标疑问)。

3.挑战任务:跨媒介创作——经典青年说。

任务说明:设计一期5分钟播客脚本,主题为“《经典常谈》中的思想碰撞”。

内容要求:

角色设定:主持人1名,嘉宾2名(可虚构朱自清、现代学生、历史人物等)。

对话冲突:围绕一个经典解读矛盾展开(如“《论语》是人生指南还是过时教条?”)。

必含元素:引用至少2个红标关键词,1处蓝标例证。

设计意图:通过分层任务实现差异化学习,巩固课堂方法并拓展应用场景。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读