第九章 变量之间的关系 4用图象表示变量之间的关系 教案(3课时,表格式)

文档属性

| 名称 | 第九章 变量之间的关系 4用图象表示变量之间的关系 教案(3课时,表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 288.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-14 10:16:11 | ||

图片预览

文档简介

4 用图象表示变量之间的关系

第1课时 用曲线型图象表示变量之间的关系

课标摘录 1.能结合图象对简单实际问题中的函数关系进行分析. 2.能用适当的函数表示法刻画简单实际问题中变量之间的关系,理解函数值的意义. 3.结合对函数关系的分析,能对变量的变化情况进行初步讨论.

教学目标 1.经历从图象中分析变量之间关系的过程,进一步体会变量之间的关系. 2.能从图象中获取变量之间关系的信息,感受几何直观的作用,并能用语言进行描述. 3.从解决大量实际问题和学生感兴趣的问题中提高学生的数学意识,体验数学所蕴含的数学美.

教学重难点 重点:结合具体情境,理解图象上的点所表示的意义,并能从图象中获取变量之间关系的信息并解决有关问题. 难点:能从图象中获取变量之间关系的信息,并能用语言进行描述.

教学策略 组织有效的探究活动,使学生在活动中学会合作、学会交流、学会描述.通过具体案例使学生认识变量之间关系的知识(变量、自变量、因变量)和分析方法(数形结合).

情境导入 通过前面的学习,我们知道,可以用表格或关系式表示变量之间的关系,同时掌握了根据自变量的取值求出相应因变量的方法.请你根据前面的知识解决下列问题. 根据自变量x与因变量y的关系式y=3x,填表: x0123y

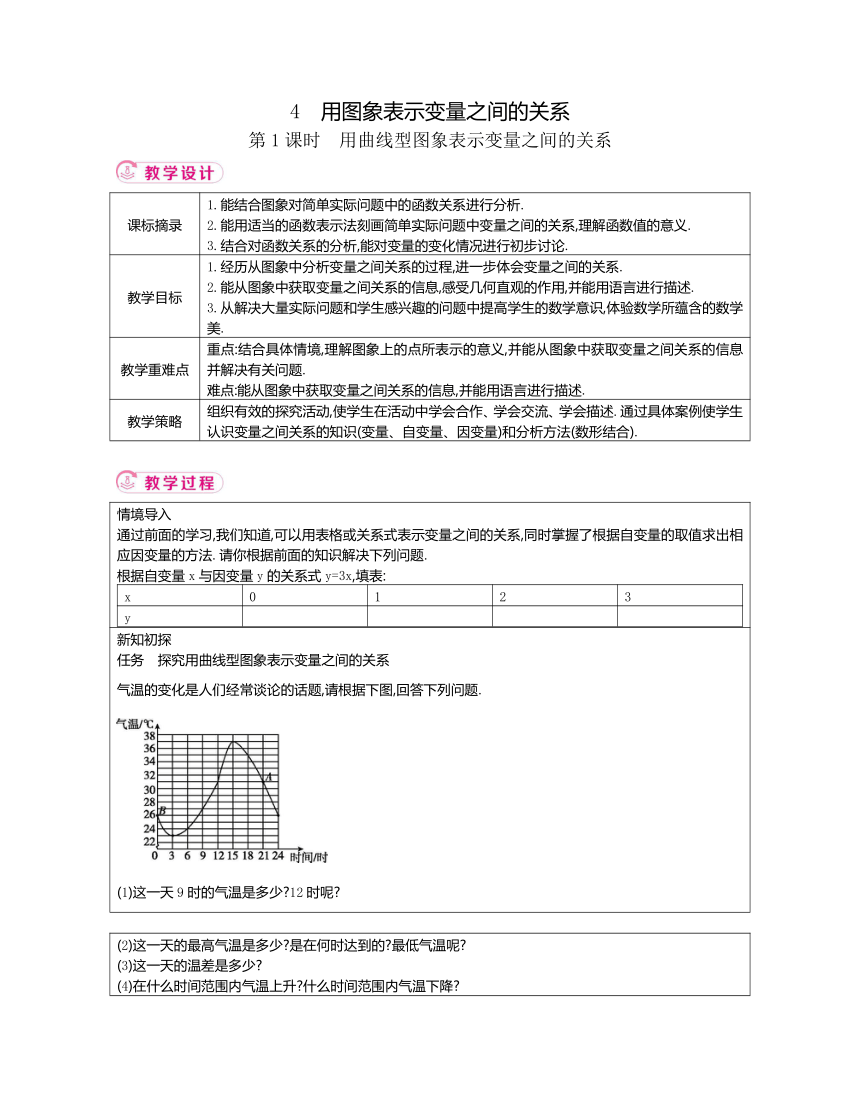

新知初探 任务 探究用曲线型图象表示变量之间的关系 气温的变化是人们经常谈论的话题,请根据下图,回答下列问题. (1)这一天9时的气温是多少 12时呢

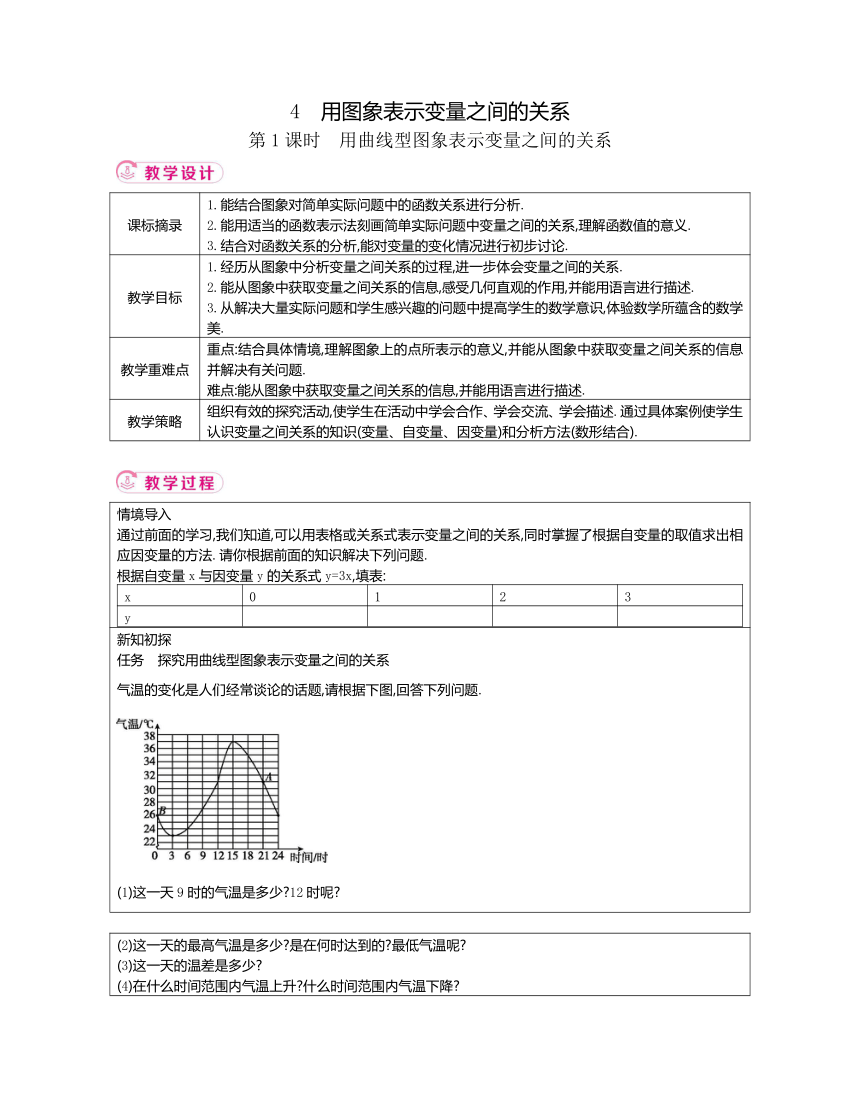

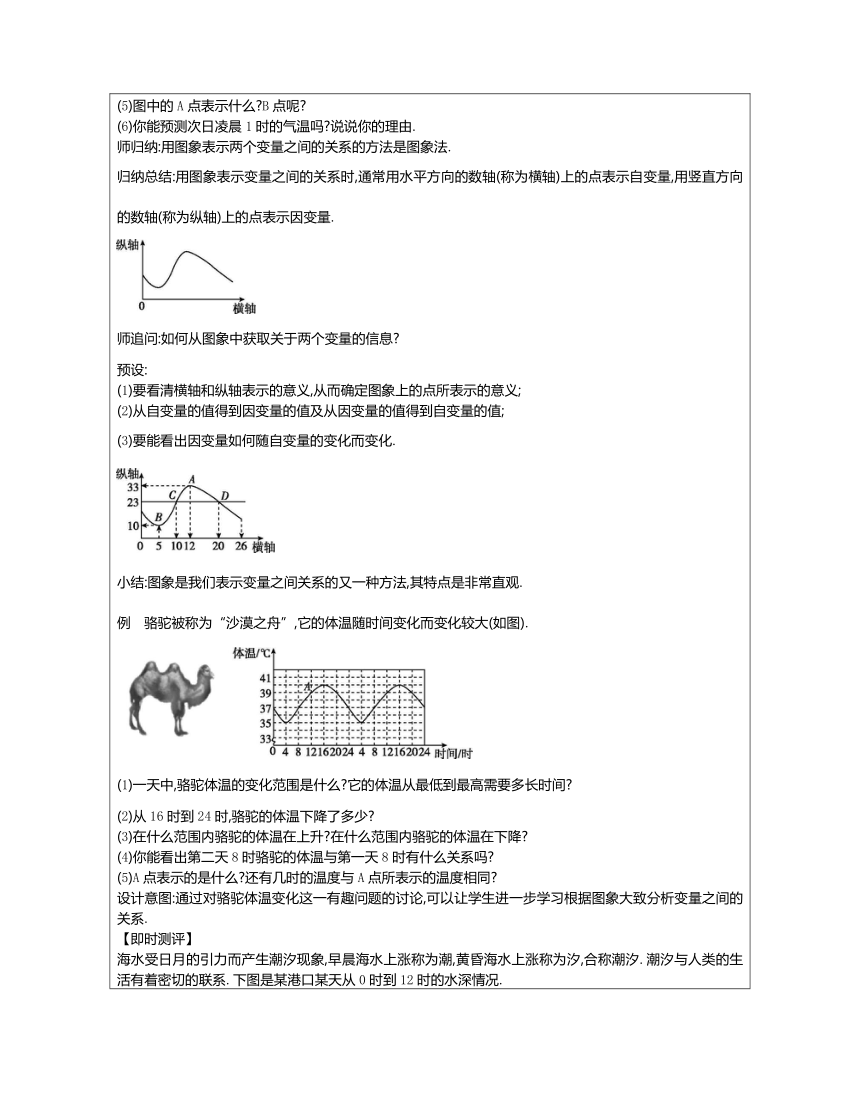

(2)这一天的最高气温是多少 是在何时达到的 最低气温呢 (3)这一天的温差是多少 (4)在什么时间范围内气温上升 什么时间范围内气温下降 (5)图中的A点表示什么 B点呢 (6)你能预测次日凌晨1时的气温吗 说说你的理由. 师归纳:用图象表示两个变量之间的关系的方法是图象法. 归纳总结:用图象表示变量之间的关系时,通常用水平方向的数轴(称为横轴)上的点表示自变量,用竖直方向的数轴(称为纵轴)上的点表示因变量. 师追问:如何从图象中获取关于两个变量的信息 预设: (1)要看清横轴和纵轴表示的意义,从而确定图象上的点所表示的意义; (2)从自变量的值得到因变量的值及从因变量的值得到自变量的值; (3)要能看出因变量如何随自变量的变化而变化. 小结:图象是我们表示变量之间关系的又一种方法,其特点是非常直观. 例 骆驼被称为“沙漠之舟”,它的体温随时间变化而变化较大(如图). (1)一天中,骆驼体温的变化范围是什么 它的体温从最低到最高需要多长时间 (2)从16时到24时,骆驼的体温下降了多少 (3)在什么范围内骆驼的体温在上升 在什么范围内骆驼的体温在下降 (4)你能看出第二天8时骆驼的体温与第一天8时有什么关系吗 (5)A点表示的是什么 还有几时的温度与A点所表示的温度相同 设计意图:通过对骆驼体温变化这一有趣问题的讨论,可以让学生进一步学习根据图象大致分析变量之间的关系. 【即时测评】 海水受日月的引力而产生潮汐现象,早晨海水上涨称为潮,黄昏海水上涨称为汐,合称潮汐.潮汐与人类的生活有着密切的联系.下图是某港口某天从0时到12时的水深情况.

师生活动:根据这个图,设计一个问题,在小组内每人充当一次小老师,请其他同学回答. 任务 意图说明 从学生熟悉的情境出发,通过图象直观的表示变量之间的关系,鼓励学生根据生活经验,发现这个问题反映的是哪两个变量之间的关系,并能从图象中获取时间和温度之间关系的信息,初步体会数形结合的数学思想.

当堂达标 见导学案(或课件)

课堂小结 1.用图象表示变量之间的关系时,一般横轴上的点表示自变量,纵轴上的点表示因变量. 2.过图象上的点分别向横轴、纵轴作垂线,就可以知道自变量与因变量的值. 3.要从图象中获取信息,必须结合具体情境理解图象上的点表示的意义,才能更好地解决问题.

板书设计 用曲线型图象表示变量之间的关系 1.两个变量之间关系的表示方法有哪些 表格法 关系式法 图象法 2.图象法有什么优越性 能直观反映变量之间的整体变化情况及变化规律.

教学反思 在小组讨论之前,应该给学生独立思考的时间,不要让一些思维活跃的学生的回答代替了其他学生的思考,掩盖了其他学生的疑问.对小组讨论给予适当的指导,包括知识的启发引导、学生交流合作中注意的问题及对知识掌握困难的学生进行帮助等,使小组合作学习更具实效性.大部分同学能通过实际情境分析出变量之间的关系.但从图象中获得信息不能很好地用语言表达出来,以后需要进一步加强训练.

第2课时 用折线型图象表示变量之间的关系

课标摘录 1.能结合图象对简单实际问题中的函数关系进行分析. 2.能用适当的函数表示法刻画简单实际问题中变量之间的关系,理解函数值的意义. 3.结合对函数关系的分析,能对变量的变化情况进行初步讨论.

教学目标 通过速度随时间变化的实际情境,能分析出变量之间的关系. 领悟数形结合思想,培养学生的观察能力和联想能力. 通过分组讨论,经历发现和猜想的过程,培养学生的合作精神,激发学习兴趣.

教学重难点 重点:结合具体情境,理解图象上的点所表示的意义,并能从图象中获取变量之间关系的信息. 难点:从图象中获得一些信息与在现实情境下用语言进行描述之间的等价转化;用图象法来反映两个变量之间的关系,解决自己身边的一些实际问题,根据图象的特点来研究实际问题.

教学策略 1.创建丰富的现实情境,使学生在对变化规律的丰富经历中理解变量之间的关系. 2.使学生亲身经历探索现实世界变化规律的过程. 3.使学生从图象中尽可能多地获取信息,并运用语言进行描述.

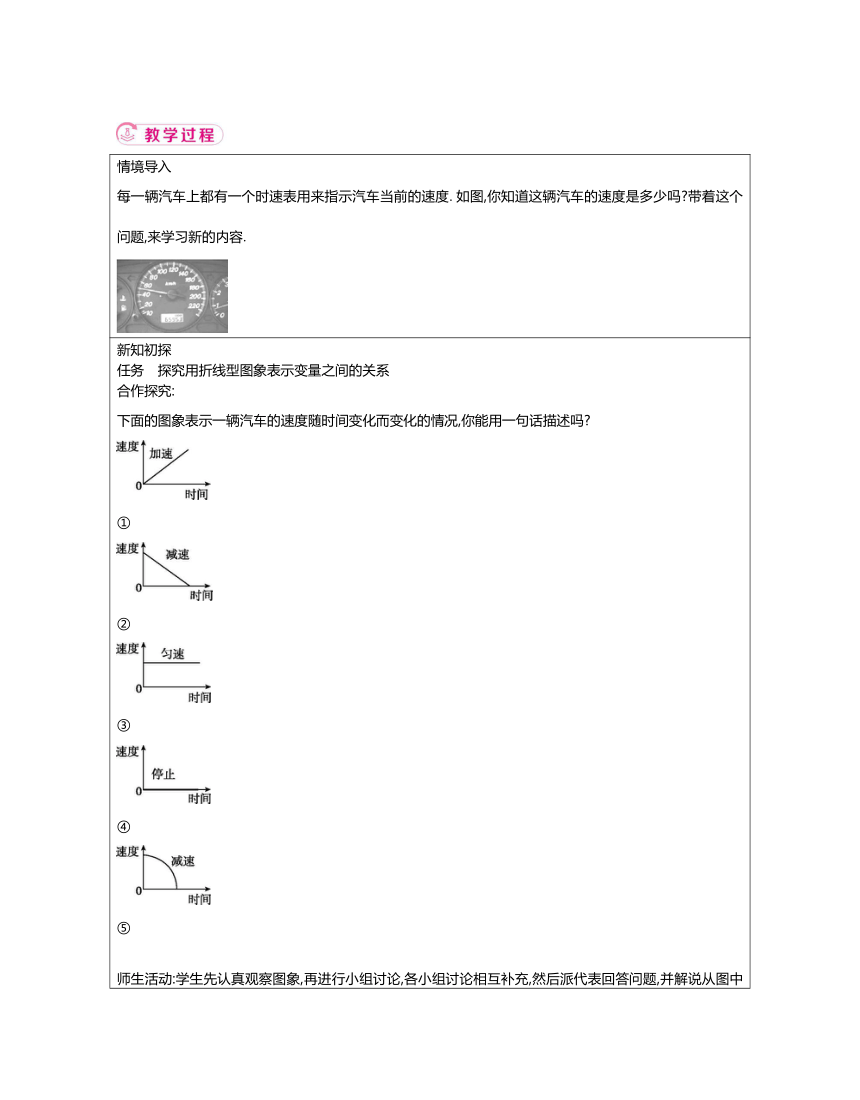

情境导入 每一辆汽车上都有一个时速表用来指示汽车当前的速度.如图,你知道这辆汽车的速度是多少吗 带着这个问题,来学习新的内容.

新知初探 任务 探究用折线型图象表示变量之间的关系 合作探究: 下面的图象表示一辆汽车的速度随时间变化而变化的情况,你能用一句话描述吗 ① ② ③ ④ ⑤ 师生活动:学生先认真观察图象,再进行小组讨论,各小组讨论相互补充,然后派代表回答问题,并解说从图中获取的信息.

问题 汽车在行驶过程中,速度往往是变化的.如图表示一辆汽车某次行程中24 min内的速度情况. (1)你能描述出A点表示的实际意义吗 B点和C点呢 (2)这辆汽车在行驶过程中的最高时速是多少 (3)这辆汽车出发后0 min到2 min内速度是怎样变化的 在哪个时间段内保持匀速行驶 (4)你能描述这辆汽车在这次行程中24 min内速度的变化情况吗 师生活动:学生先独立思考,然后小组讨论相互补充, 弄清图象中“水平线”、“上升的线”、“下降的线”分别表示什么,保证学生的参与度,最终派代表对问题进行讲解.教师适当评价并引导学生总结. 设计意图:培养学生独立从图象中获取大量信息的识图能力. 例 小明从家步行去小亮家,聊了一段时间后回家,小明和家的距离与他离开家以后的时间之间的关系如图,根据图象回答下列问题: (1)小明用了多长时间步行到小亮家 小明家距小亮家多远 (2)小明在小亮家停留了多长时间 回家用了多长时间 (3)小明去小亮家和由小亮家回家的步行速度各是多少 解:从图中可以看出: (1)小明步行到小亮家用了20 min,小明家距小亮家900 m; (2)小明在小亮家停留了20 min,回家用了15 min; (3)小明去小亮家的步行速度为=45(m/min); 回家的步行速度为=60(m/min). 小结:怎样通过图象判断速度随时间变化的情况 看图:从左往右随着时间的变化: 若图象上升,则表明速度在 ; 若图象下降,则表明速度在 ; 若图象与横轴平行,则表明速度 ; 若图象在横轴上,则表明 . 借助图象可判断因变量的变化趋势: 图象自左向右是上升的,则说明因变量随着自变量的增大而增大,图象自左向右是下降的,则说明因变量随着自变量的增大而减小,图象自左向右是与横轴平行的,则说明因变量在自变量的增大的过程中保持不变. 图象的识图技巧: (1)注意两数轴上的名称与单位. (2)分布规律:横轴上的点表示 ,纵轴上的点表示 .

(3)识图关键:弄清图象上点的意义,找准关键点:注意图象的起点、终点、最高点、最低点、拐点等特殊位置,并弄清这些点所表示的意义. 任务 意图说明 培养学生独立从图象中获取大量信息的识图能力,并通过亲身体验归纳总结图象表示法的特点及在现实生活中的实际意义.学生在一个开放的环境下展示、讲解生活中的图表,从中获取大量信息.此外,学生用自己的语言结合实际描述这辆汽车的行驶情况,由此培养学生善于观察事物及发现分析问题的能力.

当堂达标 见导学案(或课件)

课堂小结 1.怎样通过图象判断因变量随自变量变化的情况 上升线——表示因变量随自变量的增大而增大. 水平线——表示因变量在自变量的增大过程中保持不变. 下降线——表示因变量随自变量的增大而减小. 2.图象的识图技巧

板书设计 用折线型图象表示变量之间的关系 例

教学反思 互相交流总结图象的特点,怎样通过图象进行合理决策,使学生感受所学的知识就在身边.

第3课时 用图象表示不同运动对象

课标摘录 1.能结合图象对简单实际问题中的函数关系进行分析. 2.能确定简单实际问题中函数自变量的取值范围,会求函数值. 3.结合对函数关系的分析,能对变量的变化情况进行初步讨论.

教学目标 1.在已熟悉的图象表示的基础上学会通过图象去讨论不同的情况. 2.结合图象的表示方法,针对不同的问题分情况讨论.

教学重难点 重点:把实际问题转化为数学图象,再根据图象来研究实际问题,使学生获得通过图象反映变量之间关系的体验. 难点:从图象中获得一些信息与在现实情境下用语言进行描述之间的等价转化;用图象法来反映两个变量之间的关系,解决自己身边的一些实际问题,根据图象的特点来研究实际问题.

教学策略 为激发学生的主体意识,面向全体学生,结合本节课的教学目标及重、难点,主要采用合作探究、启发式教学、分组讨论等教学方法,坚持“以学生为主体,以教师为主导”的教学原则.让学生在解决问题的过程中获得自信和体验,以激发学习兴趣.

情境导入 上节课中学习了用图象表示一辆车的行驶过程,能在同一图象中表示两辆车的行驶情况吗 怎么表示呢 本节课我们就来学习在同一图象中表示不同运动对象.

新知初探 任务 探究用图象表示不同运动对象 教师用多媒体展示教学内容.学生观看多媒体并讲解图象,根据老师出示的问题积极思考、热烈讨论,并主动发言. 师提问:通过具体实例,怎么解决用图象表示不同运动对象 例 小明从甲地出发,前往距离甲地24 km的乙地,现有三种车供他选择: ①自行车,其速度为12 km/h;②电动自行车,其速度为24 km/h;③汽车,其速度为48 km/h. 根据以上信息,解答下列问题: (1)用哪些车能使他从甲地到达乙地的时间不超过1 h (2)设小明在行进途中距离乙地的路程为s(单位:km),行进时间为t(单位:h),就(1)中所选出的方案,试分别写出s与t之间的关系式. (3)根据(2)中提供的关系式,请用表格表示在1 h内每隔10 min距离乙地的路程s与时间t之间的关系. (4)在下列四个选项中,找出符合(2)中关系的图象. A B C D

设计意图:能从图象中获取变量之间关系的信息,感受几何直观的作用,并能用语言进行描述. 【即时测评】 在一次赛跑中,甲、乙两名运动员所跑的路程和时间的关系如图,从图中可以知道: (1)这是一次 m赛跑. (2)甲、乙两人中先到达终点的是 . (3)甲、乙两人的速度分别是多少 解:(1)由纵坐标看出,这是一次100 m赛跑,故答案为100. (2)由横坐标看出,先到达终点的是甲,故答案为甲. (3)由纵坐标看出,甲跑的路程是100 m,由横坐标看出甲用了12 s, 所以甲在这次赛跑中的速度为100÷12=(m/s); 由纵坐标看出,乙跑的路程是100 m,由横坐标看出乙用了12.5 s, 所以乙在这次赛跑中的速度为100÷12.5=8(m/s). 答:甲的速度为 m/s;乙的速度为8 m/s. 设计意图:经历从图象中分析变量之间关系的过程,进一步体会变量之间的关系. 回顾反思 回顾本章的学习,我们可以用哪些不同的方式表示变量之间的关系 他们有什么共同点和不同点. 师生活动:师生共同总结完成. 任务 意图说明 从学生熟悉的情境出发,通过图象直观地表示变量之间的关系.鼓励学生根据生活经验,发现问题中反映的是哪两个变量之间的关系,自己从图象中获取信息.

当堂达标 见导学案(或课件)

课堂小结 1.如何从图象中获取两个变量之间的关系 2.表示变量之间关系的方式有哪些

板书设计 用图象表示不同运动对象 1.在同一图象中表示不同运动对象 2.表示变量之间关系的方式. 例

教学反思 本节课不要求学生自己用图象法表示变量之间的关系,重要的是关注学生能否开始用“变量”的思想思考问题,并且能够把各种表示之间进行联系.作为一名数学老师,不仅要教会学生数学知识,更重要的是传授数学思想、使学生学会建立数学模型、形成自己的数学方法等.

第1课时 用曲线型图象表示变量之间的关系

课标摘录 1.能结合图象对简单实际问题中的函数关系进行分析. 2.能用适当的函数表示法刻画简单实际问题中变量之间的关系,理解函数值的意义. 3.结合对函数关系的分析,能对变量的变化情况进行初步讨论.

教学目标 1.经历从图象中分析变量之间关系的过程,进一步体会变量之间的关系. 2.能从图象中获取变量之间关系的信息,感受几何直观的作用,并能用语言进行描述. 3.从解决大量实际问题和学生感兴趣的问题中提高学生的数学意识,体验数学所蕴含的数学美.

教学重难点 重点:结合具体情境,理解图象上的点所表示的意义,并能从图象中获取变量之间关系的信息并解决有关问题. 难点:能从图象中获取变量之间关系的信息,并能用语言进行描述.

教学策略 组织有效的探究活动,使学生在活动中学会合作、学会交流、学会描述.通过具体案例使学生认识变量之间关系的知识(变量、自变量、因变量)和分析方法(数形结合).

情境导入 通过前面的学习,我们知道,可以用表格或关系式表示变量之间的关系,同时掌握了根据自变量的取值求出相应因变量的方法.请你根据前面的知识解决下列问题. 根据自变量x与因变量y的关系式y=3x,填表: x0123y

新知初探 任务 探究用曲线型图象表示变量之间的关系 气温的变化是人们经常谈论的话题,请根据下图,回答下列问题. (1)这一天9时的气温是多少 12时呢

(2)这一天的最高气温是多少 是在何时达到的 最低气温呢 (3)这一天的温差是多少 (4)在什么时间范围内气温上升 什么时间范围内气温下降 (5)图中的A点表示什么 B点呢 (6)你能预测次日凌晨1时的气温吗 说说你的理由. 师归纳:用图象表示两个变量之间的关系的方法是图象法. 归纳总结:用图象表示变量之间的关系时,通常用水平方向的数轴(称为横轴)上的点表示自变量,用竖直方向的数轴(称为纵轴)上的点表示因变量. 师追问:如何从图象中获取关于两个变量的信息 预设: (1)要看清横轴和纵轴表示的意义,从而确定图象上的点所表示的意义; (2)从自变量的值得到因变量的值及从因变量的值得到自变量的值; (3)要能看出因变量如何随自变量的变化而变化. 小结:图象是我们表示变量之间关系的又一种方法,其特点是非常直观. 例 骆驼被称为“沙漠之舟”,它的体温随时间变化而变化较大(如图). (1)一天中,骆驼体温的变化范围是什么 它的体温从最低到最高需要多长时间 (2)从16时到24时,骆驼的体温下降了多少 (3)在什么范围内骆驼的体温在上升 在什么范围内骆驼的体温在下降 (4)你能看出第二天8时骆驼的体温与第一天8时有什么关系吗 (5)A点表示的是什么 还有几时的温度与A点所表示的温度相同 设计意图:通过对骆驼体温变化这一有趣问题的讨论,可以让学生进一步学习根据图象大致分析变量之间的关系. 【即时测评】 海水受日月的引力而产生潮汐现象,早晨海水上涨称为潮,黄昏海水上涨称为汐,合称潮汐.潮汐与人类的生活有着密切的联系.下图是某港口某天从0时到12时的水深情况.

师生活动:根据这个图,设计一个问题,在小组内每人充当一次小老师,请其他同学回答. 任务 意图说明 从学生熟悉的情境出发,通过图象直观的表示变量之间的关系,鼓励学生根据生活经验,发现这个问题反映的是哪两个变量之间的关系,并能从图象中获取时间和温度之间关系的信息,初步体会数形结合的数学思想.

当堂达标 见导学案(或课件)

课堂小结 1.用图象表示变量之间的关系时,一般横轴上的点表示自变量,纵轴上的点表示因变量. 2.过图象上的点分别向横轴、纵轴作垂线,就可以知道自变量与因变量的值. 3.要从图象中获取信息,必须结合具体情境理解图象上的点表示的意义,才能更好地解决问题.

板书设计 用曲线型图象表示变量之间的关系 1.两个变量之间关系的表示方法有哪些 表格法 关系式法 图象法 2.图象法有什么优越性 能直观反映变量之间的整体变化情况及变化规律.

教学反思 在小组讨论之前,应该给学生独立思考的时间,不要让一些思维活跃的学生的回答代替了其他学生的思考,掩盖了其他学生的疑问.对小组讨论给予适当的指导,包括知识的启发引导、学生交流合作中注意的问题及对知识掌握困难的学生进行帮助等,使小组合作学习更具实效性.大部分同学能通过实际情境分析出变量之间的关系.但从图象中获得信息不能很好地用语言表达出来,以后需要进一步加强训练.

第2课时 用折线型图象表示变量之间的关系

课标摘录 1.能结合图象对简单实际问题中的函数关系进行分析. 2.能用适当的函数表示法刻画简单实际问题中变量之间的关系,理解函数值的意义. 3.结合对函数关系的分析,能对变量的变化情况进行初步讨论.

教学目标 通过速度随时间变化的实际情境,能分析出变量之间的关系. 领悟数形结合思想,培养学生的观察能力和联想能力. 通过分组讨论,经历发现和猜想的过程,培养学生的合作精神,激发学习兴趣.

教学重难点 重点:结合具体情境,理解图象上的点所表示的意义,并能从图象中获取变量之间关系的信息. 难点:从图象中获得一些信息与在现实情境下用语言进行描述之间的等价转化;用图象法来反映两个变量之间的关系,解决自己身边的一些实际问题,根据图象的特点来研究实际问题.

教学策略 1.创建丰富的现实情境,使学生在对变化规律的丰富经历中理解变量之间的关系. 2.使学生亲身经历探索现实世界变化规律的过程. 3.使学生从图象中尽可能多地获取信息,并运用语言进行描述.

情境导入 每一辆汽车上都有一个时速表用来指示汽车当前的速度.如图,你知道这辆汽车的速度是多少吗 带着这个问题,来学习新的内容.

新知初探 任务 探究用折线型图象表示变量之间的关系 合作探究: 下面的图象表示一辆汽车的速度随时间变化而变化的情况,你能用一句话描述吗 ① ② ③ ④ ⑤ 师生活动:学生先认真观察图象,再进行小组讨论,各小组讨论相互补充,然后派代表回答问题,并解说从图中获取的信息.

问题 汽车在行驶过程中,速度往往是变化的.如图表示一辆汽车某次行程中24 min内的速度情况. (1)你能描述出A点表示的实际意义吗 B点和C点呢 (2)这辆汽车在行驶过程中的最高时速是多少 (3)这辆汽车出发后0 min到2 min内速度是怎样变化的 在哪个时间段内保持匀速行驶 (4)你能描述这辆汽车在这次行程中24 min内速度的变化情况吗 师生活动:学生先独立思考,然后小组讨论相互补充, 弄清图象中“水平线”、“上升的线”、“下降的线”分别表示什么,保证学生的参与度,最终派代表对问题进行讲解.教师适当评价并引导学生总结. 设计意图:培养学生独立从图象中获取大量信息的识图能力. 例 小明从家步行去小亮家,聊了一段时间后回家,小明和家的距离与他离开家以后的时间之间的关系如图,根据图象回答下列问题: (1)小明用了多长时间步行到小亮家 小明家距小亮家多远 (2)小明在小亮家停留了多长时间 回家用了多长时间 (3)小明去小亮家和由小亮家回家的步行速度各是多少 解:从图中可以看出: (1)小明步行到小亮家用了20 min,小明家距小亮家900 m; (2)小明在小亮家停留了20 min,回家用了15 min; (3)小明去小亮家的步行速度为=45(m/min); 回家的步行速度为=60(m/min). 小结:怎样通过图象判断速度随时间变化的情况 看图:从左往右随着时间的变化: 若图象上升,则表明速度在 ; 若图象下降,则表明速度在 ; 若图象与横轴平行,则表明速度 ; 若图象在横轴上,则表明 . 借助图象可判断因变量的变化趋势: 图象自左向右是上升的,则说明因变量随着自变量的增大而增大,图象自左向右是下降的,则说明因变量随着自变量的增大而减小,图象自左向右是与横轴平行的,则说明因变量在自变量的增大的过程中保持不变. 图象的识图技巧: (1)注意两数轴上的名称与单位. (2)分布规律:横轴上的点表示 ,纵轴上的点表示 .

(3)识图关键:弄清图象上点的意义,找准关键点:注意图象的起点、终点、最高点、最低点、拐点等特殊位置,并弄清这些点所表示的意义. 任务 意图说明 培养学生独立从图象中获取大量信息的识图能力,并通过亲身体验归纳总结图象表示法的特点及在现实生活中的实际意义.学生在一个开放的环境下展示、讲解生活中的图表,从中获取大量信息.此外,学生用自己的语言结合实际描述这辆汽车的行驶情况,由此培养学生善于观察事物及发现分析问题的能力.

当堂达标 见导学案(或课件)

课堂小结 1.怎样通过图象判断因变量随自变量变化的情况 上升线——表示因变量随自变量的增大而增大. 水平线——表示因变量在自变量的增大过程中保持不变. 下降线——表示因变量随自变量的增大而减小. 2.图象的识图技巧

板书设计 用折线型图象表示变量之间的关系 例

教学反思 互相交流总结图象的特点,怎样通过图象进行合理决策,使学生感受所学的知识就在身边.

第3课时 用图象表示不同运动对象

课标摘录 1.能结合图象对简单实际问题中的函数关系进行分析. 2.能确定简单实际问题中函数自变量的取值范围,会求函数值. 3.结合对函数关系的分析,能对变量的变化情况进行初步讨论.

教学目标 1.在已熟悉的图象表示的基础上学会通过图象去讨论不同的情况. 2.结合图象的表示方法,针对不同的问题分情况讨论.

教学重难点 重点:把实际问题转化为数学图象,再根据图象来研究实际问题,使学生获得通过图象反映变量之间关系的体验. 难点:从图象中获得一些信息与在现实情境下用语言进行描述之间的等价转化;用图象法来反映两个变量之间的关系,解决自己身边的一些实际问题,根据图象的特点来研究实际问题.

教学策略 为激发学生的主体意识,面向全体学生,结合本节课的教学目标及重、难点,主要采用合作探究、启发式教学、分组讨论等教学方法,坚持“以学生为主体,以教师为主导”的教学原则.让学生在解决问题的过程中获得自信和体验,以激发学习兴趣.

情境导入 上节课中学习了用图象表示一辆车的行驶过程,能在同一图象中表示两辆车的行驶情况吗 怎么表示呢 本节课我们就来学习在同一图象中表示不同运动对象.

新知初探 任务 探究用图象表示不同运动对象 教师用多媒体展示教学内容.学生观看多媒体并讲解图象,根据老师出示的问题积极思考、热烈讨论,并主动发言. 师提问:通过具体实例,怎么解决用图象表示不同运动对象 例 小明从甲地出发,前往距离甲地24 km的乙地,现有三种车供他选择: ①自行车,其速度为12 km/h;②电动自行车,其速度为24 km/h;③汽车,其速度为48 km/h. 根据以上信息,解答下列问题: (1)用哪些车能使他从甲地到达乙地的时间不超过1 h (2)设小明在行进途中距离乙地的路程为s(单位:km),行进时间为t(单位:h),就(1)中所选出的方案,试分别写出s与t之间的关系式. (3)根据(2)中提供的关系式,请用表格表示在1 h内每隔10 min距离乙地的路程s与时间t之间的关系. (4)在下列四个选项中,找出符合(2)中关系的图象. A B C D

设计意图:能从图象中获取变量之间关系的信息,感受几何直观的作用,并能用语言进行描述. 【即时测评】 在一次赛跑中,甲、乙两名运动员所跑的路程和时间的关系如图,从图中可以知道: (1)这是一次 m赛跑. (2)甲、乙两人中先到达终点的是 . (3)甲、乙两人的速度分别是多少 解:(1)由纵坐标看出,这是一次100 m赛跑,故答案为100. (2)由横坐标看出,先到达终点的是甲,故答案为甲. (3)由纵坐标看出,甲跑的路程是100 m,由横坐标看出甲用了12 s, 所以甲在这次赛跑中的速度为100÷12=(m/s); 由纵坐标看出,乙跑的路程是100 m,由横坐标看出乙用了12.5 s, 所以乙在这次赛跑中的速度为100÷12.5=8(m/s). 答:甲的速度为 m/s;乙的速度为8 m/s. 设计意图:经历从图象中分析变量之间关系的过程,进一步体会变量之间的关系. 回顾反思 回顾本章的学习,我们可以用哪些不同的方式表示变量之间的关系 他们有什么共同点和不同点. 师生活动:师生共同总结完成. 任务 意图说明 从学生熟悉的情境出发,通过图象直观地表示变量之间的关系.鼓励学生根据生活经验,发现问题中反映的是哪两个变量之间的关系,自己从图象中获取信息.

当堂达标 见导学案(或课件)

课堂小结 1.如何从图象中获取两个变量之间的关系 2.表示变量之间关系的方式有哪些

板书设计 用图象表示不同运动对象 1.在同一图象中表示不同运动对象 2.表示变量之间关系的方式. 例

教学反思 本节课不要求学生自己用图象法表示变量之间的关系,重要的是关注学生能否开始用“变量”的思想思考问题,并且能够把各种表示之间进行联系.作为一名数学老师,不仅要教会学生数学知识,更重要的是传授数学思想、使学生学会建立数学模型、形成自己的数学方法等.

同课章节目录