江南的冬景 课件

图片预览

文档简介

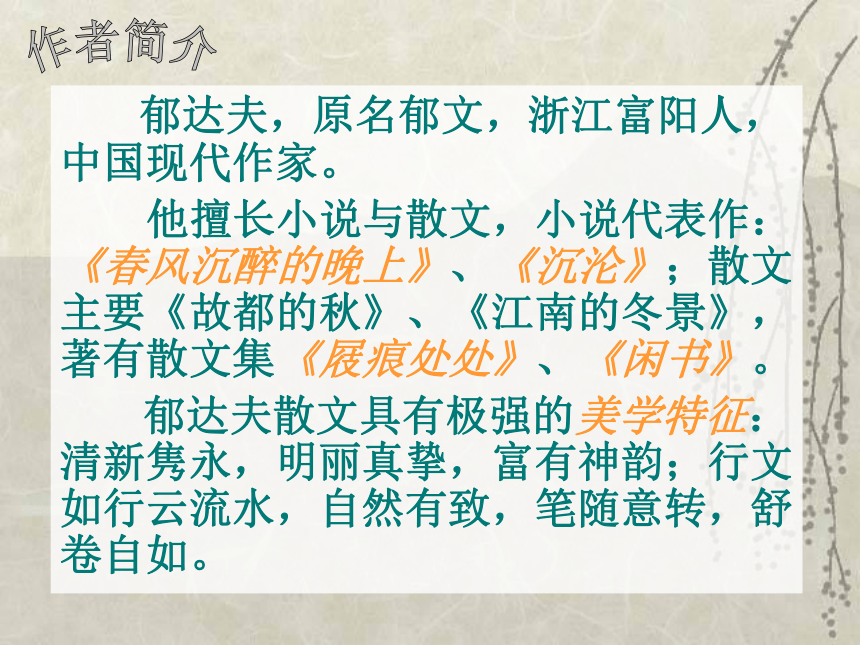

课件42张PPT。谛听天籁天籁,大自然的声音,这里是特指自然之美。江 南 的 冬 景郁达夫 郁达夫,原名郁文,浙江富阳人,中国现代作家。

他擅长小说与散文,小说代表作:《春风沉醉的晚上》、《沉沦》;散文主要《故都的秋》、《江南的冬景》,著有散文集《屐痕处处》、《闲书》。

郁达夫散文具有极强的美学特征:清新隽永,明丽真挚,富有神韵;行文如行云流水,自然有致,笔随意转,舒卷自如。作者简介江南的冬景给郁达夫留下的总体

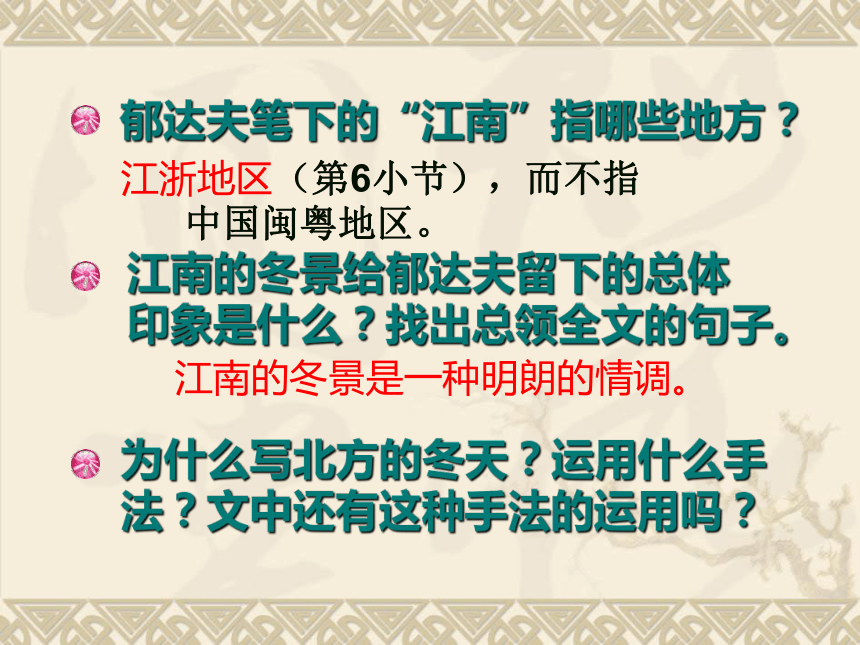

印象是什么?找出总领全文的句子。郁达夫笔下的“江南”指哪些地方?为什么写北方的冬天?运用什么手法?文中还有这种手法的运用吗?江浙地区(第6小节),而不指

中国闽粤地区。

江南的冬景是一种明朗的情调。

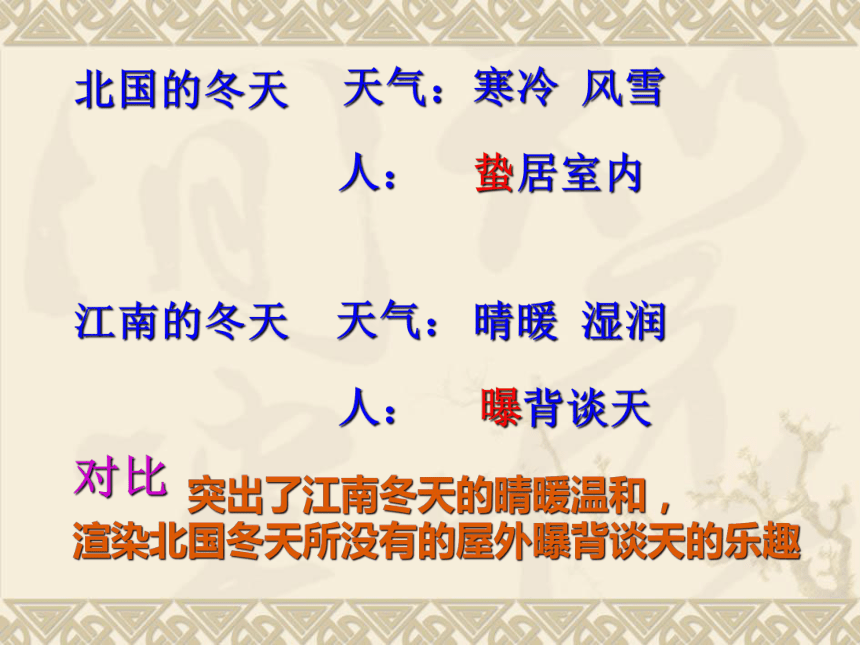

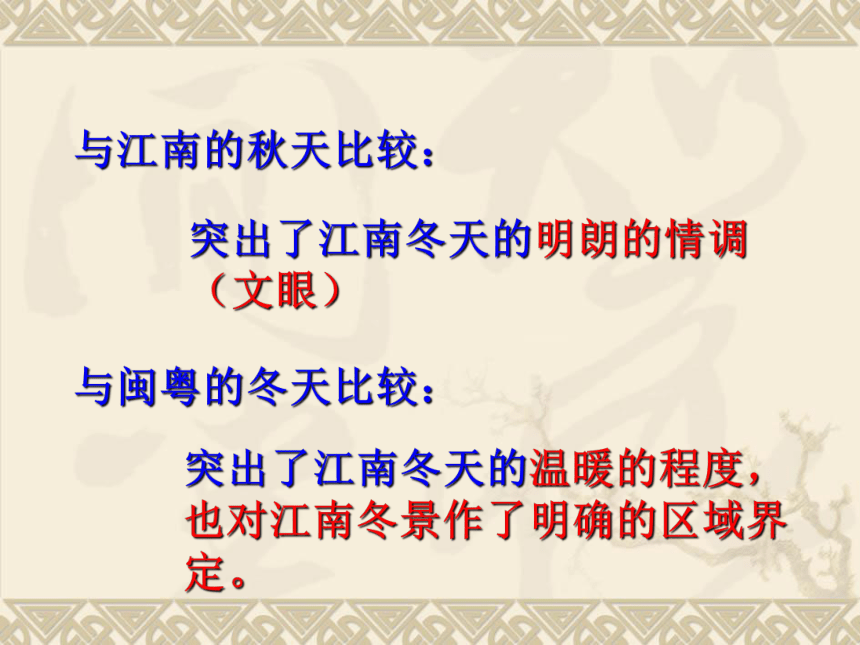

北国的冬天寒冷 风雪人:蛰居室内天气:江南的冬天天气:晴暖 湿润人:曝背谈天突出了江南冬天的晴暖温和,

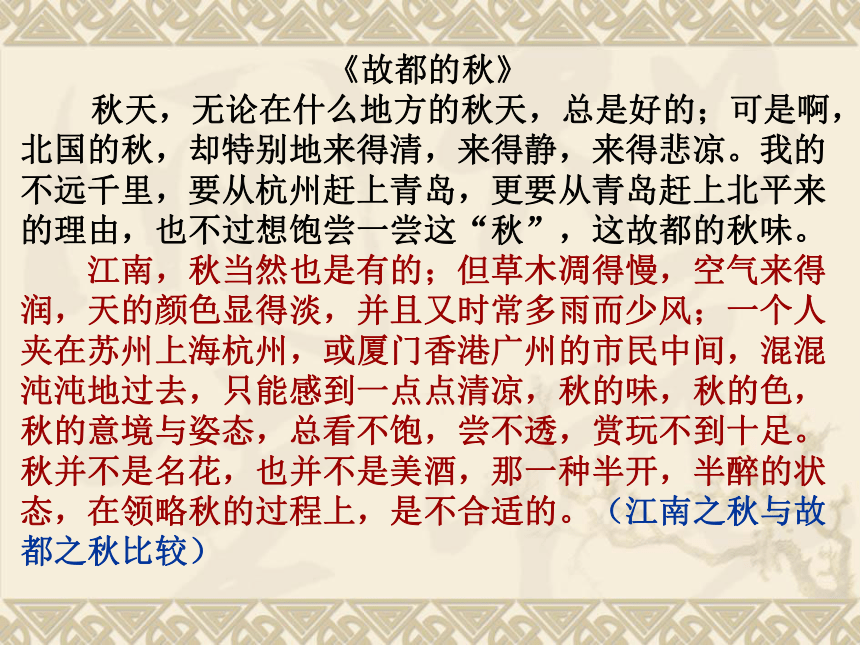

渲染北国冬天所没有的屋外曝背谈天的乐趣对比与江南的秋天比较:突出了江南冬天的明朗的情调(文眼)与闽粤的冬天比较:突出了江南冬天的温暖的程度,也对江南冬景作了明确的区域界定。《故都的秋》

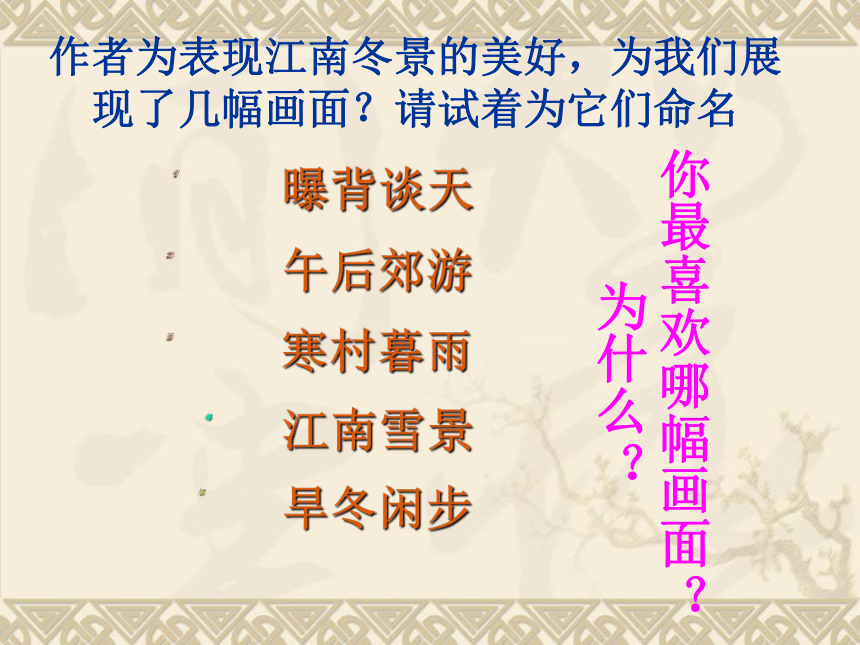

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。 江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开,半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。(江南之秋与故都之秋比较)作者为表现江南冬景的美好,为我们展现了几幅画面?请试着为它们命名 曝背谈天午后郊游寒村暮雨 江南雪景旱冬闲步你最喜欢哪幅画面?

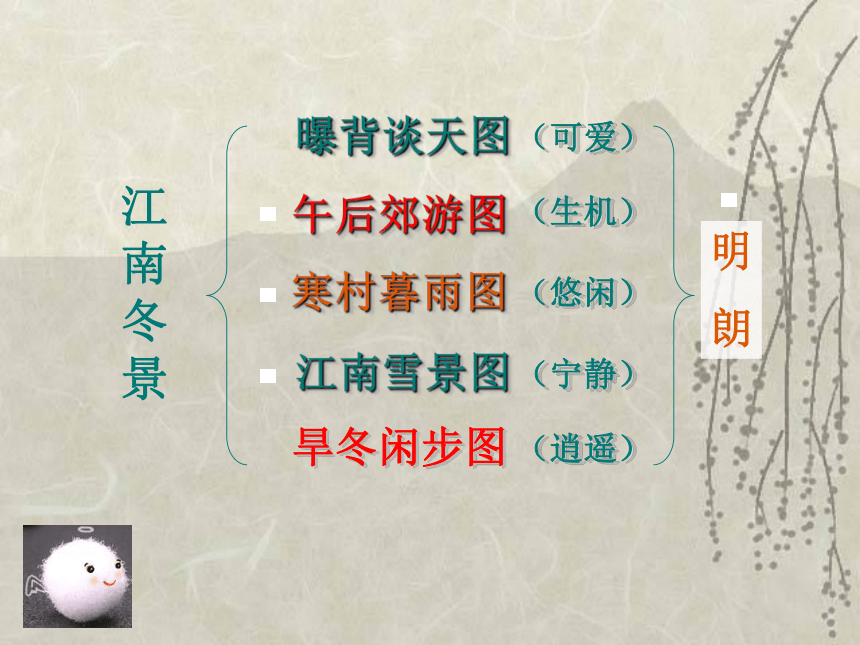

为什么?明

朗江

南

冬

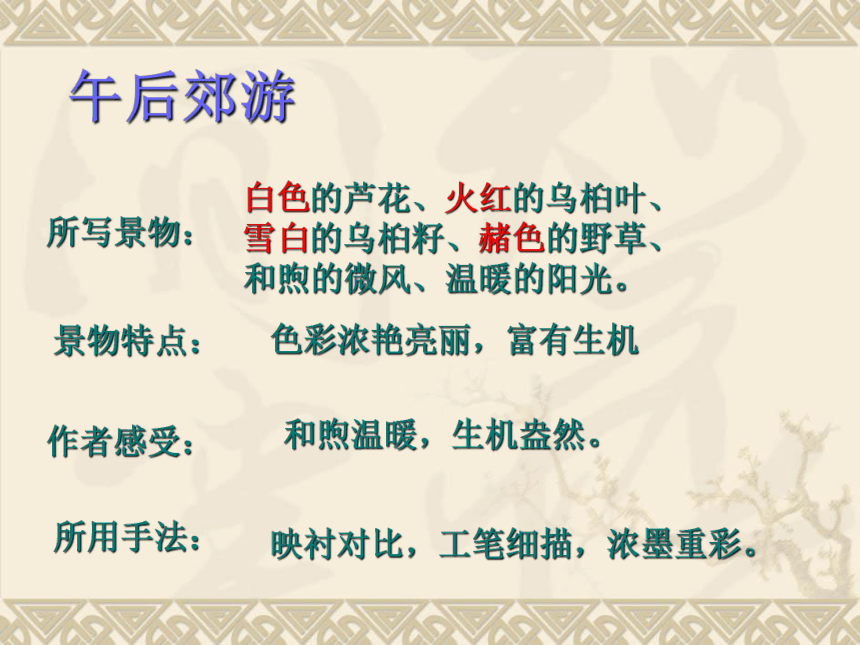

景曝背谈天图 午后郊游图寒村暮雨图江南雪景图旱冬闲步图(可爱) (生机) (悠闲) (宁静) (逍遥) 午后郊游景物特点:色彩浓艳亮丽,富有生机作者感受:和煦温暖,生机盎然。所用手法:映衬对比,工笔细描,浓墨重彩。

所写景物:白色的芦花、火红的乌桕叶、

雪白的乌桕籽、赭色的野草、

和煦的微风、温暖的阳光。

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

——杜甫《绝句》 赏析:丛柳滴翠,黄鹂和鸣,白鹭横空,青天如洗。黄绿交融,青白对比,有声有色,鲜明生动。面对美景,诗人心情恬静欢快,胸怀舒展开阔。

远上寒山石径斜,白云深处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

——杜牧《山行》 赏析:秋山苍翠欲滴,山巅白云缕缕,枫叶火红耀眼,晚霞鲜艳夺目。晚霞与枫叶相映,暮霭与寒山共色。冷色清新纯洁,暖色热情奔放,透露出勃勃生机,表达了诗人振奋喜悦的心情,给人以积极向上、乐观旷达的感受。 在中国艺术中,扁舟常系太古石,绿叶多发荒率枝,在衰朽中偶有一片两片绿叶映衬,三朵四朵微花点缀。衰朽和新生残酷地置于一体,除了突显生命的顽强和不可战胜之外,更重要的则在于传达一种永恒的哲思。打破时间的秩序,使得亘古的永恒就在此在的鲜活中呈现,似嫩而苍,似苍而嫩,这正是中国艺术最精微的所在。

——朱良志(《中国美学十五讲》)所写景物:小桥流水人家、孤村细雨

烟树、乌蓬茅屋酒客。

景物特点:色彩素朴淡雅,意境朦胧

悠远,诗中有画,画中有诗。

作者感受:情调悠闲,胸襟洒脱,

得失俱亡,宠辱不惊。

所用手法:淡笔素描,略加点染。 寒村暮雨点染 暮雨潇潇江上村,

绿林豪客夜知闻。

他时不用逃名姓,

如今世上半是君。井栏砂宿遇夜客

——李涉从一个侧面表现寒村微雨图迷人的魅力 一幅悠闲、有情调的水墨画 前村深雪里 昨夜一枝开问题:这些引用的诗句的排列有何 顺序?1、晚来天欲雪,能饮一杯无?2、寒沙梅影路,微雪酒香村。3、柴门闻犬吠,风雪夜归人。4、前村深雪里,昨夜一枝开。日暮入夜深夜清晨按时间先后为序济南的冬天(节选) 最妙的是下一点小雪呀。看吧,山上的矮松越发地青黑,树尖上顶着一髻儿白花,像些日本看护妇。山尖全白了,给蓝天镶上一道银边。山坡上有的地方草色还露着,这样,一道白,一道暗黄,给山们穿上一件带水纹的花衣;看着看着,这件花衣好像被风吹动,叫你希望看见一点更美的山的肌肤。等到日落的时候,微黄的阳光斜射在山腰上,那点薄雪好像害了羞,微微露出点粉色。所写景物:围炉对酒、月映梅花、美酒

飘香、柴门犬吠、行人投宿,

雪中红梅,凌寒怒放。

景物特点:色彩浓淡相宜,对比强烈。

作者感受:淡雅高洁、优美宁静。

所用手法:引用写意,表现精髓。 江南雪景作者对江南雪有没有作实景描绘,为什么? 明确:作者对雪景没有作实景的描绘,只是引了一些诗句,在品评诗句的时候写出了雪趣。作者引用诗句、避实就虚的用意在于巧借诗句意境,并通过自己的品评将这个意境推到一个新的境界;虽则语句简省洗练,但所包容的意象十分丰富。巧引前人诗句,以补散文没有说尽的余意、尚未抒发之情愫,使文章在行文上跌宕多姿:时而使人沉浸在古典诗词点拨的意绪中,时而又将人带进优美的画境里,取得了“以少少许胜多多许”的艺术效果。 江南的雪不是苦雪,而是令人欣喜,让人感觉温暖的美好时光。 引用诗句、避实就虚的写法,是郁达夫散文常用的笔法,他常在散文中插入一些旧诗,以补散文里没有说尽的余意,没有抒发的情愫,使文章在整个行文上显得跌宕多姿,也增加了文章的诗情画意。心得1 运用比较、点染、虚实结合等写法来突出景物的特点。

2 多引用诗句,多用色,使 文章充满诗情画意。

3 融进自己的个性感受. “一切景语皆情语”,这篇文章让我们看到了“可爱”“迷人”“美丽”的江南的冬景,从中我们可以看出郁达夫的心境是怎样的?

悠闲 洒脱郁达夫散文风格?全文语调舒缓,恰似江南冬天的悠闲;语言清新、淳朴、和江南冬景的清朗相得益彰。语调平和、叙述节奏徐缓,有利于作者对描写对象进行多角度的反复渲染,实现景物描写的绘画美。画家刘海粟对此深有感触:“青年画家不精读郁达夫的游记,画不了浙皖的山水;不看钱塘、富阳、新安,也读不通达夫的妙文。”这是对郁达夫写景的高度评价。 画家刘海粟曾说:“青年画家不精读郁达夫的游记,画不了浙皖的山水;不看钱塘、富阳、新安,也读不通达夫的妙文。” “一切景语皆情语”,但这篇文章确是写于1935年冬,1935年是个什么年代,大家都知道,郁达夫何来的洒脱闲适呢,如何理解?郁达夫 :(1895~1945)现代作家。原名郁文,浙江富阳人。7岁入私塾受启蒙教育。后到嘉兴、杭州等地中学求学。由于聪颖好学,少时已有中国古典文学的深厚基础。1911年起开始创作旧体诗,并向报刊投稿。1912年考入之江大学预科,因参加学潮被校方开除。1913年赴日本留学,广泛涉猎了中外文学和哲学著作。饱受屈辱和歧视的异国生活,激发了他的 爱国热忱,也使他忧伤、愤世。他从研究经济学转而走上文学创作的道路,1921年参与发起成立创造社,出版了新文学最早 的白话短篇小说集《沉沦》,以其“惊人的取材、大胆的描写”而震动了文坛。1922年毕业于东京帝国大学经济部。郁达夫(续)回国后参加编辑《创造》季刊、《创造周报》等刊物。1923年起在北京大学、武昌师范大学等校任教。1927年8月退出创造社。1928年与鲁迅合编《奔流》月刊,并主编《大众文艺》。1930年中国自由运动大同盟成立,为发起人之一,并参加中国左翼作家联盟。1933年初加入中国民权保障同盟。在白色恐怖威慑下由上海移居杭州,徜徉于浙、皖等地的山水之间,写有不少文笔优美的游记。

“恶人的世界,塞尽了我的去路。” “碰壁,碰壁,再碰壁!”“愁来无路,拿起笔来写写,只好写些愤世疾邪,怨天骂地的牢骚,放几句破坏一切,打倒一切的狂呓。越是这样,越是找不到出路。越找不到出路,越想破坏,越想反抗。”

生于斯长于斯的地道的江南才子,在历经了十余载的异国凄凉和异乡颠沛之后,江南女子王映霞闯入了他的生命。苦苦等待了太久,他终于获得了命运的眷顾与幸福的垂青。1933年4月,达夫伴同他的爱人在西子湖畔,修筑了“风雨茅庐”。回到了江南。随着抗日救亡运动的高涨,郁达夫的爱国热情又被唤起,投入抗战的时代洪流,参加国民政府军委政治部第三厅的抗日 宣传工作,奔赴前线慰劳抗日将士,任中华全国文艺界抗敌协会理事。

1938年底赴新加坡,从事报刊编辑和抗日救亡工作。1942年流亡到苏门答腊,化名赵廉隐居下来。不久,当地日本宪兵部强迫他去当翻译,暗中保护和营救了不少当地志士和华侨,并获悉了日本宪兵部许多秘密罪行。1945年日本投降后被日本宪兵秘密杀害。1952年,中央人民政府追认为“为民族解放殉难的烈士”,并在他的家乡建亭纪念。

郁达夫一生著述宏富。1928年起,郁达夫陆续自编《达夫全集》出版,其后还有《达夫自选集》、《屐痕处处》、《达夫日记》、《达夫游记》、《闲书》、《郁达夫诗词抄》、《郁达夫文集》,以及《达夫所译短篇集》等。郁达夫的创作风 格独特,成就卓著,尤以小说和散文最为著称,影响广泛。其中以短篇小说《沉沦》、《采石矾》、《春风沉醉的晚上》、《薄奠》、《迟桂花》,中篇小说《迷羊》,《她是一个弱女子》和《出奔》等最为著名。小说多以失意落魄的青年知识分子作为描写对象,往往大胆地进行自我暴露,富于浪漫主义的感伤气息,笔调洒脱自然,语言清新优美,具有强烈的主观抒彩。他的散文直抒胸臆,毫无隐饰地表现了一个富有才情的知识分子在动乱社会里的苦闷心情,写得清新秀丽,富有气势和神韵,与他的小说一样,具有真率,热情、明丽、酣畅的风格。 引用诗句、避实就虚的写法,是郁达夫散文常用的笔法.

他的散文美学特点:行文如行云流水,自然有致,笔随意转,舒卷自如;胸怀磊落,诚挚坦白,抒情性强。 材料拓展: 郁达夫是一位轻狂的诗人。他的诗极富品味,入世近俗,古韵犹然。“曾因酒醉鞭名马,生怕情多累美人。”这是我时常涌上脑际的一句。其中体现的豪情是郁达夫在寄情山水后得到的,只有山水能激发这样一位作家的诗才和灵感。在名山大川游历的时候,在酒肆茶楼畅谈的时候,在落日孤独落泪的时候,在扬子江边潜心著书的时候,在故人英年早逝的时候,他都提起笔,诌上一首诗,饱含着忧郁的情结和幻化的哀愁……工愁善感的他,在北京深秋的清晨里,在天涯飘泊的轮船上,他独自伤感,独自落泪…… ——迷恋于山水,但郁达夫的根本目的却在于通过爬山涉水,“使人性发现,使名利心减淡,使人格净化”,并由此排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。有人说郁达夫的笔下是铅灰色的美丽。郁达夫的散文史就是他的情绪史。时局不是一个人能够扭转的,甚至不是一个时代能够扭转的,于那阴晦飘摇的“风雨”中,就让我们的诗人暂且在他的“茅庐”享受一隅之安吧。作者经过了太多的展转漂泊、流离失所,终于,走出阴霾,走出狂躁,走出苦闷,走出低迷,走到阳光下,走到和风中,走到微雨里,走入纯净的雪野!作者充满了对江南冬日气候的深深喜爱以及由衷的感恩而达夫对于江南冬景的情有独钟,实乃其乡土情结、文化情结、审美情结、隐逸情结及爱侣王映霞带给他的幸福与满足所致。在杭州,他不再狂乱焦灼,不再试图突围。在这种生活里,人与自然的关系特别的亲密,自然变成了个人性灵的延伸,那些晨霜、草根、乌桕、微雨、酒客的喧哗、神秘的雪夜,都充满了感性的回响,所有的人、事、物,都在人们心中充分启醒一种平和和满足的感觉,进入一种天人合一的化境。作者的形象,似一仁者,似一智者,亦似一隐者。在他的身上,我们会感到一种清澈与宁静,一种明朗、豁达、恬静、悠闲、满足、和平的生命状态。这便是一个回到了江南的作者,一个温和的作者,平静着的作者。

在作者的江南里,我们可以发现笑容,发现温度,发现色彩,发现声响,发现神韵,发现江南骨子里的秀色!达夫的散步,是心灵的行走,达夫的散步,是美学的行走,达夫的散步,是文化的行走,于亘古的天地间吟哦诗情词韵,于宁静的天籁中聆听最遥远最轻柔的声音,用美好将美好复原,用浪漫将浪漫抒写。

他擅长小说与散文,小说代表作:《春风沉醉的晚上》、《沉沦》;散文主要《故都的秋》、《江南的冬景》,著有散文集《屐痕处处》、《闲书》。

郁达夫散文具有极强的美学特征:清新隽永,明丽真挚,富有神韵;行文如行云流水,自然有致,笔随意转,舒卷自如。作者简介江南的冬景给郁达夫留下的总体

印象是什么?找出总领全文的句子。郁达夫笔下的“江南”指哪些地方?为什么写北方的冬天?运用什么手法?文中还有这种手法的运用吗?江浙地区(第6小节),而不指

中国闽粤地区。

江南的冬景是一种明朗的情调。

北国的冬天寒冷 风雪人:蛰居室内天气:江南的冬天天气:晴暖 湿润人:曝背谈天突出了江南冬天的晴暖温和,

渲染北国冬天所没有的屋外曝背谈天的乐趣对比与江南的秋天比较:突出了江南冬天的明朗的情调(文眼)与闽粤的冬天比较:突出了江南冬天的温暖的程度,也对江南冬景作了明确的区域界定。《故都的秋》

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。 江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开,半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。(江南之秋与故都之秋比较)作者为表现江南冬景的美好,为我们展现了几幅画面?请试着为它们命名 曝背谈天午后郊游寒村暮雨 江南雪景旱冬闲步你最喜欢哪幅画面?

为什么?明

朗江

南

冬

景曝背谈天图 午后郊游图寒村暮雨图江南雪景图旱冬闲步图(可爱) (生机) (悠闲) (宁静) (逍遥) 午后郊游景物特点:色彩浓艳亮丽,富有生机作者感受:和煦温暖,生机盎然。所用手法:映衬对比,工笔细描,浓墨重彩。

所写景物:白色的芦花、火红的乌桕叶、

雪白的乌桕籽、赭色的野草、

和煦的微风、温暖的阳光。

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

——杜甫《绝句》 赏析:丛柳滴翠,黄鹂和鸣,白鹭横空,青天如洗。黄绿交融,青白对比,有声有色,鲜明生动。面对美景,诗人心情恬静欢快,胸怀舒展开阔。

远上寒山石径斜,白云深处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

——杜牧《山行》 赏析:秋山苍翠欲滴,山巅白云缕缕,枫叶火红耀眼,晚霞鲜艳夺目。晚霞与枫叶相映,暮霭与寒山共色。冷色清新纯洁,暖色热情奔放,透露出勃勃生机,表达了诗人振奋喜悦的心情,给人以积极向上、乐观旷达的感受。 在中国艺术中,扁舟常系太古石,绿叶多发荒率枝,在衰朽中偶有一片两片绿叶映衬,三朵四朵微花点缀。衰朽和新生残酷地置于一体,除了突显生命的顽强和不可战胜之外,更重要的则在于传达一种永恒的哲思。打破时间的秩序,使得亘古的永恒就在此在的鲜活中呈现,似嫩而苍,似苍而嫩,这正是中国艺术最精微的所在。

——朱良志(《中国美学十五讲》)所写景物:小桥流水人家、孤村细雨

烟树、乌蓬茅屋酒客。

景物特点:色彩素朴淡雅,意境朦胧

悠远,诗中有画,画中有诗。

作者感受:情调悠闲,胸襟洒脱,

得失俱亡,宠辱不惊。

所用手法:淡笔素描,略加点染。 寒村暮雨点染 暮雨潇潇江上村,

绿林豪客夜知闻。

他时不用逃名姓,

如今世上半是君。井栏砂宿遇夜客

——李涉从一个侧面表现寒村微雨图迷人的魅力 一幅悠闲、有情调的水墨画 前村深雪里 昨夜一枝开问题:这些引用的诗句的排列有何 顺序?1、晚来天欲雪,能饮一杯无?2、寒沙梅影路,微雪酒香村。3、柴门闻犬吠,风雪夜归人。4、前村深雪里,昨夜一枝开。日暮入夜深夜清晨按时间先后为序济南的冬天(节选) 最妙的是下一点小雪呀。看吧,山上的矮松越发地青黑,树尖上顶着一髻儿白花,像些日本看护妇。山尖全白了,给蓝天镶上一道银边。山坡上有的地方草色还露着,这样,一道白,一道暗黄,给山们穿上一件带水纹的花衣;看着看着,这件花衣好像被风吹动,叫你希望看见一点更美的山的肌肤。等到日落的时候,微黄的阳光斜射在山腰上,那点薄雪好像害了羞,微微露出点粉色。所写景物:围炉对酒、月映梅花、美酒

飘香、柴门犬吠、行人投宿,

雪中红梅,凌寒怒放。

景物特点:色彩浓淡相宜,对比强烈。

作者感受:淡雅高洁、优美宁静。

所用手法:引用写意,表现精髓。 江南雪景作者对江南雪有没有作实景描绘,为什么? 明确:作者对雪景没有作实景的描绘,只是引了一些诗句,在品评诗句的时候写出了雪趣。作者引用诗句、避实就虚的用意在于巧借诗句意境,并通过自己的品评将这个意境推到一个新的境界;虽则语句简省洗练,但所包容的意象十分丰富。巧引前人诗句,以补散文没有说尽的余意、尚未抒发之情愫,使文章在行文上跌宕多姿:时而使人沉浸在古典诗词点拨的意绪中,时而又将人带进优美的画境里,取得了“以少少许胜多多许”的艺术效果。 江南的雪不是苦雪,而是令人欣喜,让人感觉温暖的美好时光。 引用诗句、避实就虚的写法,是郁达夫散文常用的笔法,他常在散文中插入一些旧诗,以补散文里没有说尽的余意,没有抒发的情愫,使文章在整个行文上显得跌宕多姿,也增加了文章的诗情画意。心得1 运用比较、点染、虚实结合等写法来突出景物的特点。

2 多引用诗句,多用色,使 文章充满诗情画意。

3 融进自己的个性感受. “一切景语皆情语”,这篇文章让我们看到了“可爱”“迷人”“美丽”的江南的冬景,从中我们可以看出郁达夫的心境是怎样的?

悠闲 洒脱郁达夫散文风格?全文语调舒缓,恰似江南冬天的悠闲;语言清新、淳朴、和江南冬景的清朗相得益彰。语调平和、叙述节奏徐缓,有利于作者对描写对象进行多角度的反复渲染,实现景物描写的绘画美。画家刘海粟对此深有感触:“青年画家不精读郁达夫的游记,画不了浙皖的山水;不看钱塘、富阳、新安,也读不通达夫的妙文。”这是对郁达夫写景的高度评价。 画家刘海粟曾说:“青年画家不精读郁达夫的游记,画不了浙皖的山水;不看钱塘、富阳、新安,也读不通达夫的妙文。” “一切景语皆情语”,但这篇文章确是写于1935年冬,1935年是个什么年代,大家都知道,郁达夫何来的洒脱闲适呢,如何理解?郁达夫 :(1895~1945)现代作家。原名郁文,浙江富阳人。7岁入私塾受启蒙教育。后到嘉兴、杭州等地中学求学。由于聪颖好学,少时已有中国古典文学的深厚基础。1911年起开始创作旧体诗,并向报刊投稿。1912年考入之江大学预科,因参加学潮被校方开除。1913年赴日本留学,广泛涉猎了中外文学和哲学著作。饱受屈辱和歧视的异国生活,激发了他的 爱国热忱,也使他忧伤、愤世。他从研究经济学转而走上文学创作的道路,1921年参与发起成立创造社,出版了新文学最早 的白话短篇小说集《沉沦》,以其“惊人的取材、大胆的描写”而震动了文坛。1922年毕业于东京帝国大学经济部。郁达夫(续)回国后参加编辑《创造》季刊、《创造周报》等刊物。1923年起在北京大学、武昌师范大学等校任教。1927年8月退出创造社。1928年与鲁迅合编《奔流》月刊,并主编《大众文艺》。1930年中国自由运动大同盟成立,为发起人之一,并参加中国左翼作家联盟。1933年初加入中国民权保障同盟。在白色恐怖威慑下由上海移居杭州,徜徉于浙、皖等地的山水之间,写有不少文笔优美的游记。

“恶人的世界,塞尽了我的去路。” “碰壁,碰壁,再碰壁!”“愁来无路,拿起笔来写写,只好写些愤世疾邪,怨天骂地的牢骚,放几句破坏一切,打倒一切的狂呓。越是这样,越是找不到出路。越找不到出路,越想破坏,越想反抗。”

生于斯长于斯的地道的江南才子,在历经了十余载的异国凄凉和异乡颠沛之后,江南女子王映霞闯入了他的生命。苦苦等待了太久,他终于获得了命运的眷顾与幸福的垂青。1933年4月,达夫伴同他的爱人在西子湖畔,修筑了“风雨茅庐”。回到了江南。随着抗日救亡运动的高涨,郁达夫的爱国热情又被唤起,投入抗战的时代洪流,参加国民政府军委政治部第三厅的抗日 宣传工作,奔赴前线慰劳抗日将士,任中华全国文艺界抗敌协会理事。

1938年底赴新加坡,从事报刊编辑和抗日救亡工作。1942年流亡到苏门答腊,化名赵廉隐居下来。不久,当地日本宪兵部强迫他去当翻译,暗中保护和营救了不少当地志士和华侨,并获悉了日本宪兵部许多秘密罪行。1945年日本投降后被日本宪兵秘密杀害。1952年,中央人民政府追认为“为民族解放殉难的烈士”,并在他的家乡建亭纪念。

郁达夫一生著述宏富。1928年起,郁达夫陆续自编《达夫全集》出版,其后还有《达夫自选集》、《屐痕处处》、《达夫日记》、《达夫游记》、《闲书》、《郁达夫诗词抄》、《郁达夫文集》,以及《达夫所译短篇集》等。郁达夫的创作风 格独特,成就卓著,尤以小说和散文最为著称,影响广泛。其中以短篇小说《沉沦》、《采石矾》、《春风沉醉的晚上》、《薄奠》、《迟桂花》,中篇小说《迷羊》,《她是一个弱女子》和《出奔》等最为著名。小说多以失意落魄的青年知识分子作为描写对象,往往大胆地进行自我暴露,富于浪漫主义的感伤气息,笔调洒脱自然,语言清新优美,具有强烈的主观抒彩。他的散文直抒胸臆,毫无隐饰地表现了一个富有才情的知识分子在动乱社会里的苦闷心情,写得清新秀丽,富有气势和神韵,与他的小说一样,具有真率,热情、明丽、酣畅的风格。 引用诗句、避实就虚的写法,是郁达夫散文常用的笔法.

他的散文美学特点:行文如行云流水,自然有致,笔随意转,舒卷自如;胸怀磊落,诚挚坦白,抒情性强。 材料拓展: 郁达夫是一位轻狂的诗人。他的诗极富品味,入世近俗,古韵犹然。“曾因酒醉鞭名马,生怕情多累美人。”这是我时常涌上脑际的一句。其中体现的豪情是郁达夫在寄情山水后得到的,只有山水能激发这样一位作家的诗才和灵感。在名山大川游历的时候,在酒肆茶楼畅谈的时候,在落日孤独落泪的时候,在扬子江边潜心著书的时候,在故人英年早逝的时候,他都提起笔,诌上一首诗,饱含着忧郁的情结和幻化的哀愁……工愁善感的他,在北京深秋的清晨里,在天涯飘泊的轮船上,他独自伤感,独自落泪…… ——迷恋于山水,但郁达夫的根本目的却在于通过爬山涉水,“使人性发现,使名利心减淡,使人格净化”,并由此排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。有人说郁达夫的笔下是铅灰色的美丽。郁达夫的散文史就是他的情绪史。时局不是一个人能够扭转的,甚至不是一个时代能够扭转的,于那阴晦飘摇的“风雨”中,就让我们的诗人暂且在他的“茅庐”享受一隅之安吧。作者经过了太多的展转漂泊、流离失所,终于,走出阴霾,走出狂躁,走出苦闷,走出低迷,走到阳光下,走到和风中,走到微雨里,走入纯净的雪野!作者充满了对江南冬日气候的深深喜爱以及由衷的感恩而达夫对于江南冬景的情有独钟,实乃其乡土情结、文化情结、审美情结、隐逸情结及爱侣王映霞带给他的幸福与满足所致。在杭州,他不再狂乱焦灼,不再试图突围。在这种生活里,人与自然的关系特别的亲密,自然变成了个人性灵的延伸,那些晨霜、草根、乌桕、微雨、酒客的喧哗、神秘的雪夜,都充满了感性的回响,所有的人、事、物,都在人们心中充分启醒一种平和和满足的感觉,进入一种天人合一的化境。作者的形象,似一仁者,似一智者,亦似一隐者。在他的身上,我们会感到一种清澈与宁静,一种明朗、豁达、恬静、悠闲、满足、和平的生命状态。这便是一个回到了江南的作者,一个温和的作者,平静着的作者。

在作者的江南里,我们可以发现笑容,发现温度,发现色彩,发现声响,发现神韵,发现江南骨子里的秀色!达夫的散步,是心灵的行走,达夫的散步,是美学的行走,达夫的散步,是文化的行走,于亘古的天地间吟哦诗情词韵,于宁静的天籁中聆听最遥远最轻柔的声音,用美好将美好复原,用浪漫将浪漫抒写。