2025年高考倒计时历史大突破:五四运动与中国共产党的诞生(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考倒计时历史大突破:五四运动与中国共产党的诞生(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 65.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-15 12:50:53 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考倒计时历史大突破:五四运动与中国共产党的诞生

一、单选题:本大题共20小题。

1.有学者指出:“从辛亥革命到五四运动是一个历史转型期。”在这段时期里,各种各样的历史人物选择了不同的方式改造中国社会,推动中国社会进步。下列“选择”不属于这一时期的是()

A. 宋教仁通过议会斗争来追求民主政治 B. 陈独秀通过思想革新来反对专制愚昧

C. 李大钊宣传社会主义思想来救亡图存 D. 孙中山提出“新三民主义”指导革命

2.1920年8月,《新青年》成为中共上海共产主义小组的机关刊物,开始系统地介绍、宣传马克思主义理论。与此同时,部分有识之士还在《新青年》上发表诸如《汉口苦力状况》《武昌织布、纺纱、铜币、银币、麻布五局工人状况》等类文章。这体现出《新青年》( )

A. 促使新文化运动方向发生了转变 B. 助推了中国民主革命进入新阶段

C. 成为中国工人运动新的思想阵地 D. 一定程度承担了时代使命与责任

3.民国时期的译书所涉国别,不仅有英、法、美等西方强国,还有苏维埃俄国,在1912~1920年的译书中,来自俄国的译书增长幅度最大,由过去统计年份的不到1%攀升至6.2%。由此可知,这一时期( )

A. 马克思主义在中国的影响扩大 B. 中国译书格局发生根本性变化

C. 中西方文明间的冲突日益加剧 D. 中国共产党找到了救国新思想

4.鸦片战争后,近代中国思想的演进,长期面对着一个“先生”与“学生”关系相处的难题。一些先进中国人总是以为“先生”会帮助“学生”。李大钊说:“这一运动暴露了帝国主义的反动面目,代表着先进知识分子对‘先生’的新认识,近代中国革命形成崭新样式”。据此可知,李大钊意在强调( )

A. 五四运动促进了中华民族新觉醒 B. 历史解释需要不断被重构

C. 中国知识分子普遍关注世界形势 D. 中共诞生利于新思想传播

5.1924年孙中山提出了“耕者有其田”的主张,他认为唯有“耕者有其田,才算是彻底的革命”。随后他又提出:“农民是我们中国人民之中的最大多数,如果农民不来参加革命,就是我们革命没有基础。”由此可以看出,孙中山( )

A. 认为中国革命性质发生改变 B. 主张通过土地革命解决民生问题

C. 革命策略的调整适应了国情 D. 强调革命的中心问题是农民问题

6.1918年,李大钊在《东西文明根本之异点》一文中指出:“东西文明互有短长……两种文明,必须时时调和,时时融会……东洋文明既衰颓于静止之中,而西洋文明又疲命于物质之下,为救世界之危机,非有第三种文明之崛起不足以度此危崖,俄罗斯之文明诫足以当媒介东西之任。”其主张( )

①反映出李大钊的思想认识随形势的变化而不断发展

②体现出一战促使部分国人开始对西方文明进行反思

③肯定十月革命,有利于马克思主义在中国传播

④实质上是对新文化运动早期主张的否定与背弃

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

7.20世纪初,有中国学者曾介绍过克鲁泡特金的互助论,但在当时没有产生任何社会影响。但到1919年前后,克氏互助论开始风行中国思想界,当时最有影响力的东方杂志连载相关理论,商务印书馆也出版相关著作,人们纷纷主张用互助论来解决人类社会和中国问题。这一变化( )

A. 得益于五四运动的宣传推动 B. 反映出新文化运动阵营出现分化

C. 深受国内外政治形势的影响 D. 助推中国工人阶级登上政治舞台

8.五四运动后,《星期评论》刊登了李汉俊翻译的《文化运动与劳动运动》等文章;《工人周刊》明确指出其是“工人阶级第一份自己的新刊物”;《劳动界》设置《本埠劳动界》专栏关注上海的工人运动情况。这反映了( )

A. 无产阶级专政理论具有强大的活力 B. 媒体宣传有助于马克思主义传播

C. 知识分子具有参与政府管理的意识 D. 工农运动促进了马克思主义传播

9.1920年11月,《共产党》第一号卷首发刊词中写道“资本主义在欧美已经由发达而倾向崩坏了,在中国才开始发达,带他而起的自然是社会主义的生产方法,俄国正是这种方法最伟大最新的试验场”。这篇发刊词反映了( )

A. 社会主义理论尚未成熟 B. 社会主义已成为民众追求目标

C. 中国革命理论已经形成 D. 理论实践要与社会现实相结合

10.1920年5月,陈独秀在其《劳动者底觉悟》中指出:“社会上各项人,只有做工的是台柱;若是没做工的人我们便没有衣、食、住和交通,我们便不能生存。”随后,一些青年人不断深入到上海、南京、香港等地调查工人阶级状况,并将调查情况发表在报刊上。该现象的出现( )

A. 源于救亡图存的现实需要 B. 表明唯物史观已被普遍接受

C. 推动中国革命进入新阶段 D. 表明工人阶级自我意识觉醒

11.1949-1966年,在党和政府领导下,全国出版了一批马克思主义通俗读物,如《什么是马克思列宁主义》《什么是社会主义社会》等。党员干部和各界群众积极阅读,将之作为学习马克思主义的入门或辅助书籍。这有利于( )

A. 开启马克思主义中国化的道路 B. 认同马克思主义和社会主义道路

C. 完善马克思主义学科理论体系 D. 深入理解中国特色社会主义理论

12.1925年底,郭沫若在《马克思进文庙》一文中,以马克思的口吻对孔子感叹:“我不想在两千年前,在远远的东方,已经有了你这样的一个老同志!”该文的发表( )

A. 扩大了中国共产党的阶级基础 B. 推动了社会主义运动迅速发展

C. 阐明了新民主主义革命的性质 D. 有助于马克思主义的广泛传播

13.1919年4月1日至5月1日,北京《晨报》刊载了陈溥贤的一系列文章,《近代社会主义鼻祖马克思之奋斗生涯》指出《资本论》是“不朽名著”;《各国要承认列宁政府了》解释了布尔什维克主义的真实含义;《人类三大基本权利》指出生存权、劳动权、劳动全收权是“人类三大基本权利”。这些论述( )

A. 指导了上海工人罢工斗争 B. 实践了俄国十月革命的道路

C. 启发了中国人民思想觉悟 D. 系统介绍了马克思主义学说

14.20世纪初某知识分子曾说:“我们在这黑暗的中国,死寂的北京,也仿佛分得那曙光的一线,好比在沉沉深夜中得一个小小的明星,照见新人生的道路……努力前去为人类活动,做出一点有益人类的工作。”这段材料可以说明( )

A. 辛亥革命导致清朝统治土崩瓦解 B. 国人从俄国十月革命中受到启发

C. 民主价值观的重建获得广泛认同 D. 新民主主义革命的道路已经明确

15.1920年,郑次川翻译的《科学的社会主义》在上海出版。该书采用独立成册的出版形式,更有利于传播、收藏和保存,思想观点的连贯表达为读者理解系统性、整体性的著作降低了难度。该书9月5日发售,10月14日即将售罄。该书发行火爆的主要原因是( )

A. 商业出版契合了社会思潮 B. 科学社会主义改造中国成为共识

C. 成立无产阶级政党的需要 D. 进步知识分子宣传活动深入群众

16.中国共产党第一次全国代表大会期间,围绕如何处理无产阶级与资产阶级的关系发生了争论。一方坚持无产阶级应与资产阶级合作,可进入资产阶级政府担任官员;另一方反对合作,认为合作会导致放弃自己的原则,成为叛徒。后来双方都做了一定妥协。这()

A. 使新民主主义的道路得以确立 B. 为国共合作留下政治空间

C. 表明了革命奋斗目标尚未明确 D. 否定了资产阶级的革命性

17.新文化运动时期,陈独秀等人猛烈批判传统文化,强调新旧、中西文化水火不相容。五四运动后国人的心理紧张和焦虑明显舒缓,不再有人重提“文化危机导致亡国灭种”类似的“危言”。国人文化自信力提升主要得益于()

A. 民主与科学的洗礼 B. 资产阶级登上政治舞台

C. 民族主义运动高涨 D. 马克思主义的开始传播

18.1923年召开的中共三大通过了党史上的第一部《农民问题决议案》,表明我们党开始认识到农民问题在中国革命中的重大意义。会议通过的《中国共产党党纲草案》写道:“至于农民当中国人口百分之七十以上,占非常重要地位,国民革命不得农民参与,也很难成功。”这表明中共三大()

A. 开辟了农村革命根据地 B. 推进了马克思主义中国化

C. 借鉴了新三民主义思想 D. 促进了革命统一战线建立

19.李大钊在1919年8月发表《再论问题与主义》一文。他指出社会主义是时代的旗帜,研究问题必须有主义作指导。针对当时中国的现实指出,仅仅依靠“一点一滴的改良”是不行的,社会问题“必须有一个根本解决”。这场争论( )

A. 使工人阶级开始登上历史舞台 B. 使无产阶级革命成为社会共识

C. 推动了马克思主义的广泛传播 D. 将思想启蒙与社会运动相结合

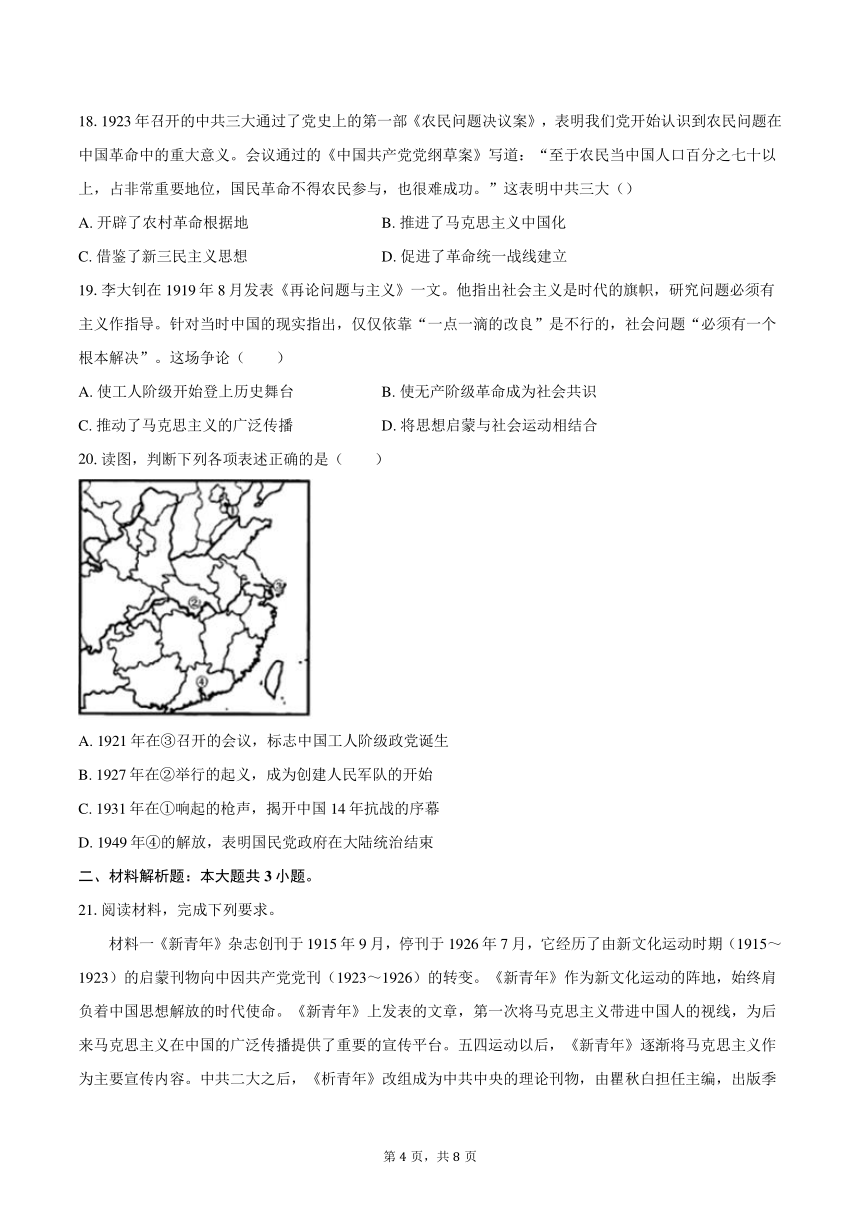

20.读图,判断下列各项表述正确的是( )

A. 1921年在③召开的会议,标志中国工人阶级政党诞生

B. 1927年在②举行的起义,成为创建人民军队的开始

C. 1931年在①响起的枪声,揭开中国14年抗战的序幕

D. 1949年④的解放,表明国民党政府在大陆统治结束

二、材料解析题:本大题共3小题。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一《新青年》杂志创刊于 1915年9月,停刊于1926年7月,它经历了由新文化运动时期(1915~1923)的启蒙刊物向中因共产党党刊(1923~1926)的转变。《新青年》作为新文化运动的阵地,始终肩负着中国思想解放的时代使命。《新青年》上发表的文章,第一次将马克思主义带进中国人的视线,为后来马克思主义在中国的广泛传播提供了重要的宣传平台。五四运动以后,《新青年》逐渐将马克思主义作为主要宣传内容。中共二大之后,《析青年》改组成为中共中央的理论刊物,由瞿秋白担任主编,出版季刊(1923.6~1924.12)。这一时期《新青年》的文章更多体现了早期中国共产党领导中国革命和工人运动的经验教训。后因国内外形势复杂,杂志不能如期出版,于1926年7月终刊。

——摘编自王泽、高天宇《国民革命时期马克思主义中国化早期探索研究》

材料二新中国成立初期,包括党内的一些党员以及社会上一些群众在内的小部分群体,对于马克思主义并不十分了解。在此背景下,以马克思主义理论为基础的各种学术批评、讨论活动在《哲学研究》《新建设》等报刊上展开。报刊所组织的学术讨论活动正好给了大众一个充分发表意见的机会,同时也可以吸收和采纳真正的马克思主义理论知识,有利于广大人民共同进步。报刊对还原真实的马克思主义,消除人民对马克思主义的误会起到了至关重要的作用。在学术讨论的过程中,报刊把马克思主义深入到社会各行各业、各层次、各领域之中,使马克思主义在我国真正被普及。

——摘编自张海丽《新中国成立初期报刊发行与马克思主义的中国化大众化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《新青年》宣传内容的阶段性变化,并分析该变化的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明新中国初期马克思主义传播相较于近代的不同之处,并分析造成不同的原因。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一:1912年初,在教育总长蔡元培支持下,“留法俭学会”成立,提出“欲造新社会、新国民,更非留学莫济,而尤以民气民智先进之国为宜”。受俄国影响,一战后法国建立了共产党,印发大量马列著作,翻译多种革命报刊书籍,吸引了大批中国学生赴法勤工俭学,寻找救国救民真理。……留法学生们对马克思主义的了解,是通过阅读原著来实现的。留法勤工俭学运动中的先进代表们还提出要按照列宁的建党原则、条件、步骤来建设党。毛泽东曾指出:“在法国,许多勤工俭学的人也组织了共产党,几乎是和国内的组织同时建立起来的。”

——摘自冉世民、孔令国《百年前的留法勤工俭学运动》等

材料二:在中国共产党的老一辈革命家中,有一大批是从参加留法勤工俭学运动起投身于共产主义事业的,他们主要有:蔡和森、周恩来、邓小平、李维汉、李富春、李立三、陈毅、聂荣臻、徐特立、许德珩等。

——摘自张军锋《开端:中国共产党成立述实》

(1) 根据材料并结合所学知识,分析当时留法勤工俭学运动兴起的时代背景。

(2) 根据材料并结合所学知识,概括留法勤工俭学运动对中国共产党自身建设的推动作用。

23.阅读材料,完成下列要求。

古代中国是一个史学大国,也是一个史学强国。历史学是帮助人们认识历史的主要路径,重视历史,揭示历史发展的规律,必须重视史学探究。

材料一《北史 柳虬传》中有言:“古者人君立史官,非但记事而已,盖所以为监诫也”。历代史家皆认为“纪政治典章因革损益之故,与夫事之成败得失,人之邪正,用以彰善瘅恶,而为法戒于万世”;“史之为务,申以劝诫,树之风声,其有贼臣逆子、淫君乱主,苟直书其事,不掩其瑕,则秽迹彰于一朝,恶名被之千载”。刘知幾在《史通》中说“史之为用,其利甚博。乃生人之急务,为国家之要道”。龚自珍把“去史”看作是“亡国”的先声,告诉人们“史亡国必亡”的深刻道理。

——摘编自杨共乐《中国传统史学是一门治国之学——以古代中西史学比较为视角》

材料二 1902年梁启超《新史学》的发表,标志着20世纪初新史学的初步建立。此文开篇,即对传统史学猛烈批判,将传统史学的弊病归结为“四蔽”:“一日知有朝廷而不知有国家”“二日知有个人而不知有群体”“三日知有陈迹而不知有今务”“四曰知有事实而不知有理想”。但同时,梁启超也认为:“历史者何?叙人种之发达与其竞争而已。舍人种则无历史”。“春秋立三世之义,以明往古来今天地万物递变递进之理,为孔子范围万世之精意。”“史学者,学问之最博大而最切要者也,国民之明镜也,爱国心之源泉也。今日欧洲民族主义所以发达,列国所以日进文明,史学之功居其半焉”。

——摘编自徐国利《中国传统史学与近代新史学的创建及历史解释学的阐释——以20世纪初梁启超和章太炎的新史学为中心》

材料三马克思主义学者也批评清代考据学未竞全功。翦伯赞认为清代学者的考据学完全拘束在文献材料之中,以文献考证文献。马克思主义学者认为乾嘉学派的考证方法只是史学方法进化中的一个阶段。“假如把史学方法比作镜子,则乾嘉学派的方法是铜镜,逻辑学的方法是玻璃镜,而科学史观则是 X光线”。范文澜也说:“甲骨钟鼎,经传诸子,史书地志,小说笔记,哲学宗教,诗文考证,歌谣戏曲,凡此种种,无不属于历史的研究范围之内……要了解中国历史比较近真的情况,却又必须这广泛纷乱的大堆史料中去寻找”。马克思主义学者对传统文献的发掘利用与实证派学者呈现出明显差异,记载、反映社会经济和下层民众的史料文献被置于中心地位。

——摘编自陈峰《传统史学与中国马克思主义史学范式的构建》

(1) 根据材料一并结合所学知识,谈谈你对中国传统史学的认识。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括梁启超新史学的特点,并分析其形成原因。

(3) 根据材料三,简析“马克思主义史学是一种新的范式”。

1.D

2.C

3.A

4.A

5.C

6.A

7.C

8.B

9.D

10.A

11.B

12.D

13.C

14.B

15.A

16.B

17.C

18.B

19.C

20.A

21.(1)阶段性变化:由新文化运动时期重点宣传民主科学等资产阶级思想到五四运动后逐渐将马克思主义作为主要宣传内容。影响:有利于马克思主义和中国革命实际的结合;推动了国民革命运动的开展;为中国新民主主义革命的发展带来希望。

(2)不同之处:尊重马克思主义理论与文章的原创性、真实性;理论发展与社会实践相结合;注重马克思主义中国化成果的宣传。原因:新民主主义革命取得基本胜利;新中国成立后,人民成为国家主人,迫切需要学习马克思主义;新中国报刊业得到了发展;马克思主义中国化进一步发展的需要等。

22.【小题1】蔡元培的支持;先进人物想要寻找救国救民的真理;法国马克思思想较浓厚;北洋政府的封建统治不得人心。

【小题2】促进了马克思主义的传播;对党的理论建设进行探索;为早期党组织建设和队伍扩大做出重要贡献。

23.【小题1】认识:尊重历史;中国传统史学兼具记事和鉴戒作用;服务于统治者需求,是一门治国之学;惩恶扬善是主要内容;追求历史学的社会治理功能,追求经世致用。

【小题2】特点:批判继承传统史学;借鉴西方理论(进化论、民族主义等)。

原因:传统史学的弊端;近代民族危机,救亡图存是时代最强音;西学东渐;借传统文化之本,传播其新史学理念,减少变革阻力。

【小题3】马克思主义史学提出了科学的历史观(唯物史观);在史料考证方面,讲求实证原则,追求史料的多元化;在解读史料方面,避免主观因素的影响;关注人民群众的作用。

第1页,共8页

一、单选题:本大题共20小题。

1.有学者指出:“从辛亥革命到五四运动是一个历史转型期。”在这段时期里,各种各样的历史人物选择了不同的方式改造中国社会,推动中国社会进步。下列“选择”不属于这一时期的是()

A. 宋教仁通过议会斗争来追求民主政治 B. 陈独秀通过思想革新来反对专制愚昧

C. 李大钊宣传社会主义思想来救亡图存 D. 孙中山提出“新三民主义”指导革命

2.1920年8月,《新青年》成为中共上海共产主义小组的机关刊物,开始系统地介绍、宣传马克思主义理论。与此同时,部分有识之士还在《新青年》上发表诸如《汉口苦力状况》《武昌织布、纺纱、铜币、银币、麻布五局工人状况》等类文章。这体现出《新青年》( )

A. 促使新文化运动方向发生了转变 B. 助推了中国民主革命进入新阶段

C. 成为中国工人运动新的思想阵地 D. 一定程度承担了时代使命与责任

3.民国时期的译书所涉国别,不仅有英、法、美等西方强国,还有苏维埃俄国,在1912~1920年的译书中,来自俄国的译书增长幅度最大,由过去统计年份的不到1%攀升至6.2%。由此可知,这一时期( )

A. 马克思主义在中国的影响扩大 B. 中国译书格局发生根本性变化

C. 中西方文明间的冲突日益加剧 D. 中国共产党找到了救国新思想

4.鸦片战争后,近代中国思想的演进,长期面对着一个“先生”与“学生”关系相处的难题。一些先进中国人总是以为“先生”会帮助“学生”。李大钊说:“这一运动暴露了帝国主义的反动面目,代表着先进知识分子对‘先生’的新认识,近代中国革命形成崭新样式”。据此可知,李大钊意在强调( )

A. 五四运动促进了中华民族新觉醒 B. 历史解释需要不断被重构

C. 中国知识分子普遍关注世界形势 D. 中共诞生利于新思想传播

5.1924年孙中山提出了“耕者有其田”的主张,他认为唯有“耕者有其田,才算是彻底的革命”。随后他又提出:“农民是我们中国人民之中的最大多数,如果农民不来参加革命,就是我们革命没有基础。”由此可以看出,孙中山( )

A. 认为中国革命性质发生改变 B. 主张通过土地革命解决民生问题

C. 革命策略的调整适应了国情 D. 强调革命的中心问题是农民问题

6.1918年,李大钊在《东西文明根本之异点》一文中指出:“东西文明互有短长……两种文明,必须时时调和,时时融会……东洋文明既衰颓于静止之中,而西洋文明又疲命于物质之下,为救世界之危机,非有第三种文明之崛起不足以度此危崖,俄罗斯之文明诫足以当媒介东西之任。”其主张( )

①反映出李大钊的思想认识随形势的变化而不断发展

②体现出一战促使部分国人开始对西方文明进行反思

③肯定十月革命,有利于马克思主义在中国传播

④实质上是对新文化运动早期主张的否定与背弃

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

7.20世纪初,有中国学者曾介绍过克鲁泡特金的互助论,但在当时没有产生任何社会影响。但到1919年前后,克氏互助论开始风行中国思想界,当时最有影响力的东方杂志连载相关理论,商务印书馆也出版相关著作,人们纷纷主张用互助论来解决人类社会和中国问题。这一变化( )

A. 得益于五四运动的宣传推动 B. 反映出新文化运动阵营出现分化

C. 深受国内外政治形势的影响 D. 助推中国工人阶级登上政治舞台

8.五四运动后,《星期评论》刊登了李汉俊翻译的《文化运动与劳动运动》等文章;《工人周刊》明确指出其是“工人阶级第一份自己的新刊物”;《劳动界》设置《本埠劳动界》专栏关注上海的工人运动情况。这反映了( )

A. 无产阶级专政理论具有强大的活力 B. 媒体宣传有助于马克思主义传播

C. 知识分子具有参与政府管理的意识 D. 工农运动促进了马克思主义传播

9.1920年11月,《共产党》第一号卷首发刊词中写道“资本主义在欧美已经由发达而倾向崩坏了,在中国才开始发达,带他而起的自然是社会主义的生产方法,俄国正是这种方法最伟大最新的试验场”。这篇发刊词反映了( )

A. 社会主义理论尚未成熟 B. 社会主义已成为民众追求目标

C. 中国革命理论已经形成 D. 理论实践要与社会现实相结合

10.1920年5月,陈独秀在其《劳动者底觉悟》中指出:“社会上各项人,只有做工的是台柱;若是没做工的人我们便没有衣、食、住和交通,我们便不能生存。”随后,一些青年人不断深入到上海、南京、香港等地调查工人阶级状况,并将调查情况发表在报刊上。该现象的出现( )

A. 源于救亡图存的现实需要 B. 表明唯物史观已被普遍接受

C. 推动中国革命进入新阶段 D. 表明工人阶级自我意识觉醒

11.1949-1966年,在党和政府领导下,全国出版了一批马克思主义通俗读物,如《什么是马克思列宁主义》《什么是社会主义社会》等。党员干部和各界群众积极阅读,将之作为学习马克思主义的入门或辅助书籍。这有利于( )

A. 开启马克思主义中国化的道路 B. 认同马克思主义和社会主义道路

C. 完善马克思主义学科理论体系 D. 深入理解中国特色社会主义理论

12.1925年底,郭沫若在《马克思进文庙》一文中,以马克思的口吻对孔子感叹:“我不想在两千年前,在远远的东方,已经有了你这样的一个老同志!”该文的发表( )

A. 扩大了中国共产党的阶级基础 B. 推动了社会主义运动迅速发展

C. 阐明了新民主主义革命的性质 D. 有助于马克思主义的广泛传播

13.1919年4月1日至5月1日,北京《晨报》刊载了陈溥贤的一系列文章,《近代社会主义鼻祖马克思之奋斗生涯》指出《资本论》是“不朽名著”;《各国要承认列宁政府了》解释了布尔什维克主义的真实含义;《人类三大基本权利》指出生存权、劳动权、劳动全收权是“人类三大基本权利”。这些论述( )

A. 指导了上海工人罢工斗争 B. 实践了俄国十月革命的道路

C. 启发了中国人民思想觉悟 D. 系统介绍了马克思主义学说

14.20世纪初某知识分子曾说:“我们在这黑暗的中国,死寂的北京,也仿佛分得那曙光的一线,好比在沉沉深夜中得一个小小的明星,照见新人生的道路……努力前去为人类活动,做出一点有益人类的工作。”这段材料可以说明( )

A. 辛亥革命导致清朝统治土崩瓦解 B. 国人从俄国十月革命中受到启发

C. 民主价值观的重建获得广泛认同 D. 新民主主义革命的道路已经明确

15.1920年,郑次川翻译的《科学的社会主义》在上海出版。该书采用独立成册的出版形式,更有利于传播、收藏和保存,思想观点的连贯表达为读者理解系统性、整体性的著作降低了难度。该书9月5日发售,10月14日即将售罄。该书发行火爆的主要原因是( )

A. 商业出版契合了社会思潮 B. 科学社会主义改造中国成为共识

C. 成立无产阶级政党的需要 D. 进步知识分子宣传活动深入群众

16.中国共产党第一次全国代表大会期间,围绕如何处理无产阶级与资产阶级的关系发生了争论。一方坚持无产阶级应与资产阶级合作,可进入资产阶级政府担任官员;另一方反对合作,认为合作会导致放弃自己的原则,成为叛徒。后来双方都做了一定妥协。这()

A. 使新民主主义的道路得以确立 B. 为国共合作留下政治空间

C. 表明了革命奋斗目标尚未明确 D. 否定了资产阶级的革命性

17.新文化运动时期,陈独秀等人猛烈批判传统文化,强调新旧、中西文化水火不相容。五四运动后国人的心理紧张和焦虑明显舒缓,不再有人重提“文化危机导致亡国灭种”类似的“危言”。国人文化自信力提升主要得益于()

A. 民主与科学的洗礼 B. 资产阶级登上政治舞台

C. 民族主义运动高涨 D. 马克思主义的开始传播

18.1923年召开的中共三大通过了党史上的第一部《农民问题决议案》,表明我们党开始认识到农民问题在中国革命中的重大意义。会议通过的《中国共产党党纲草案》写道:“至于农民当中国人口百分之七十以上,占非常重要地位,国民革命不得农民参与,也很难成功。”这表明中共三大()

A. 开辟了农村革命根据地 B. 推进了马克思主义中国化

C. 借鉴了新三民主义思想 D. 促进了革命统一战线建立

19.李大钊在1919年8月发表《再论问题与主义》一文。他指出社会主义是时代的旗帜,研究问题必须有主义作指导。针对当时中国的现实指出,仅仅依靠“一点一滴的改良”是不行的,社会问题“必须有一个根本解决”。这场争论( )

A. 使工人阶级开始登上历史舞台 B. 使无产阶级革命成为社会共识

C. 推动了马克思主义的广泛传播 D. 将思想启蒙与社会运动相结合

20.读图,判断下列各项表述正确的是( )

A. 1921年在③召开的会议,标志中国工人阶级政党诞生

B. 1927年在②举行的起义,成为创建人民军队的开始

C. 1931年在①响起的枪声,揭开中国14年抗战的序幕

D. 1949年④的解放,表明国民党政府在大陆统治结束

二、材料解析题:本大题共3小题。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一《新青年》杂志创刊于 1915年9月,停刊于1926年7月,它经历了由新文化运动时期(1915~1923)的启蒙刊物向中因共产党党刊(1923~1926)的转变。《新青年》作为新文化运动的阵地,始终肩负着中国思想解放的时代使命。《新青年》上发表的文章,第一次将马克思主义带进中国人的视线,为后来马克思主义在中国的广泛传播提供了重要的宣传平台。五四运动以后,《新青年》逐渐将马克思主义作为主要宣传内容。中共二大之后,《析青年》改组成为中共中央的理论刊物,由瞿秋白担任主编,出版季刊(1923.6~1924.12)。这一时期《新青年》的文章更多体现了早期中国共产党领导中国革命和工人运动的经验教训。后因国内外形势复杂,杂志不能如期出版,于1926年7月终刊。

——摘编自王泽、高天宇《国民革命时期马克思主义中国化早期探索研究》

材料二新中国成立初期,包括党内的一些党员以及社会上一些群众在内的小部分群体,对于马克思主义并不十分了解。在此背景下,以马克思主义理论为基础的各种学术批评、讨论活动在《哲学研究》《新建设》等报刊上展开。报刊所组织的学术讨论活动正好给了大众一个充分发表意见的机会,同时也可以吸收和采纳真正的马克思主义理论知识,有利于广大人民共同进步。报刊对还原真实的马克思主义,消除人民对马克思主义的误会起到了至关重要的作用。在学术讨论的过程中,报刊把马克思主义深入到社会各行各业、各层次、各领域之中,使马克思主义在我国真正被普及。

——摘编自张海丽《新中国成立初期报刊发行与马克思主义的中国化大众化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《新青年》宣传内容的阶段性变化,并分析该变化的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明新中国初期马克思主义传播相较于近代的不同之处,并分析造成不同的原因。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一:1912年初,在教育总长蔡元培支持下,“留法俭学会”成立,提出“欲造新社会、新国民,更非留学莫济,而尤以民气民智先进之国为宜”。受俄国影响,一战后法国建立了共产党,印发大量马列著作,翻译多种革命报刊书籍,吸引了大批中国学生赴法勤工俭学,寻找救国救民真理。……留法学生们对马克思主义的了解,是通过阅读原著来实现的。留法勤工俭学运动中的先进代表们还提出要按照列宁的建党原则、条件、步骤来建设党。毛泽东曾指出:“在法国,许多勤工俭学的人也组织了共产党,几乎是和国内的组织同时建立起来的。”

——摘自冉世民、孔令国《百年前的留法勤工俭学运动》等

材料二:在中国共产党的老一辈革命家中,有一大批是从参加留法勤工俭学运动起投身于共产主义事业的,他们主要有:蔡和森、周恩来、邓小平、李维汉、李富春、李立三、陈毅、聂荣臻、徐特立、许德珩等。

——摘自张军锋《开端:中国共产党成立述实》

(1) 根据材料并结合所学知识,分析当时留法勤工俭学运动兴起的时代背景。

(2) 根据材料并结合所学知识,概括留法勤工俭学运动对中国共产党自身建设的推动作用。

23.阅读材料,完成下列要求。

古代中国是一个史学大国,也是一个史学强国。历史学是帮助人们认识历史的主要路径,重视历史,揭示历史发展的规律,必须重视史学探究。

材料一《北史 柳虬传》中有言:“古者人君立史官,非但记事而已,盖所以为监诫也”。历代史家皆认为“纪政治典章因革损益之故,与夫事之成败得失,人之邪正,用以彰善瘅恶,而为法戒于万世”;“史之为务,申以劝诫,树之风声,其有贼臣逆子、淫君乱主,苟直书其事,不掩其瑕,则秽迹彰于一朝,恶名被之千载”。刘知幾在《史通》中说“史之为用,其利甚博。乃生人之急务,为国家之要道”。龚自珍把“去史”看作是“亡国”的先声,告诉人们“史亡国必亡”的深刻道理。

——摘编自杨共乐《中国传统史学是一门治国之学——以古代中西史学比较为视角》

材料二 1902年梁启超《新史学》的发表,标志着20世纪初新史学的初步建立。此文开篇,即对传统史学猛烈批判,将传统史学的弊病归结为“四蔽”:“一日知有朝廷而不知有国家”“二日知有个人而不知有群体”“三日知有陈迹而不知有今务”“四曰知有事实而不知有理想”。但同时,梁启超也认为:“历史者何?叙人种之发达与其竞争而已。舍人种则无历史”。“春秋立三世之义,以明往古来今天地万物递变递进之理,为孔子范围万世之精意。”“史学者,学问之最博大而最切要者也,国民之明镜也,爱国心之源泉也。今日欧洲民族主义所以发达,列国所以日进文明,史学之功居其半焉”。

——摘编自徐国利《中国传统史学与近代新史学的创建及历史解释学的阐释——以20世纪初梁启超和章太炎的新史学为中心》

材料三马克思主义学者也批评清代考据学未竞全功。翦伯赞认为清代学者的考据学完全拘束在文献材料之中,以文献考证文献。马克思主义学者认为乾嘉学派的考证方法只是史学方法进化中的一个阶段。“假如把史学方法比作镜子,则乾嘉学派的方法是铜镜,逻辑学的方法是玻璃镜,而科学史观则是 X光线”。范文澜也说:“甲骨钟鼎,经传诸子,史书地志,小说笔记,哲学宗教,诗文考证,歌谣戏曲,凡此种种,无不属于历史的研究范围之内……要了解中国历史比较近真的情况,却又必须这广泛纷乱的大堆史料中去寻找”。马克思主义学者对传统文献的发掘利用与实证派学者呈现出明显差异,记载、反映社会经济和下层民众的史料文献被置于中心地位。

——摘编自陈峰《传统史学与中国马克思主义史学范式的构建》

(1) 根据材料一并结合所学知识,谈谈你对中国传统史学的认识。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括梁启超新史学的特点,并分析其形成原因。

(3) 根据材料三,简析“马克思主义史学是一种新的范式”。

1.D

2.C

3.A

4.A

5.C

6.A

7.C

8.B

9.D

10.A

11.B

12.D

13.C

14.B

15.A

16.B

17.C

18.B

19.C

20.A

21.(1)阶段性变化:由新文化运动时期重点宣传民主科学等资产阶级思想到五四运动后逐渐将马克思主义作为主要宣传内容。影响:有利于马克思主义和中国革命实际的结合;推动了国民革命运动的开展;为中国新民主主义革命的发展带来希望。

(2)不同之处:尊重马克思主义理论与文章的原创性、真实性;理论发展与社会实践相结合;注重马克思主义中国化成果的宣传。原因:新民主主义革命取得基本胜利;新中国成立后,人民成为国家主人,迫切需要学习马克思主义;新中国报刊业得到了发展;马克思主义中国化进一步发展的需要等。

22.【小题1】蔡元培的支持;先进人物想要寻找救国救民的真理;法国马克思思想较浓厚;北洋政府的封建统治不得人心。

【小题2】促进了马克思主义的传播;对党的理论建设进行探索;为早期党组织建设和队伍扩大做出重要贡献。

23.【小题1】认识:尊重历史;中国传统史学兼具记事和鉴戒作用;服务于统治者需求,是一门治国之学;惩恶扬善是主要内容;追求历史学的社会治理功能,追求经世致用。

【小题2】特点:批判继承传统史学;借鉴西方理论(进化论、民族主义等)。

原因:传统史学的弊端;近代民族危机,救亡图存是时代最强音;西学东渐;借传统文化之本,传播其新史学理念,减少变革阻力。

【小题3】马克思主义史学提出了科学的历史观(唯物史观);在史料考证方面,讲求实证原则,追求史料的多元化;在解读史料方面,避免主观因素的影响;关注人民群众的作用。

第1页,共8页

同课章节目录