高中语文学业水平测试复习模拟测试卷含答案(四)

文档属性

| 名称 | 高中语文学业水平测试复习模拟测试卷含答案(四) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 62.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-17 09:18:13 | ||

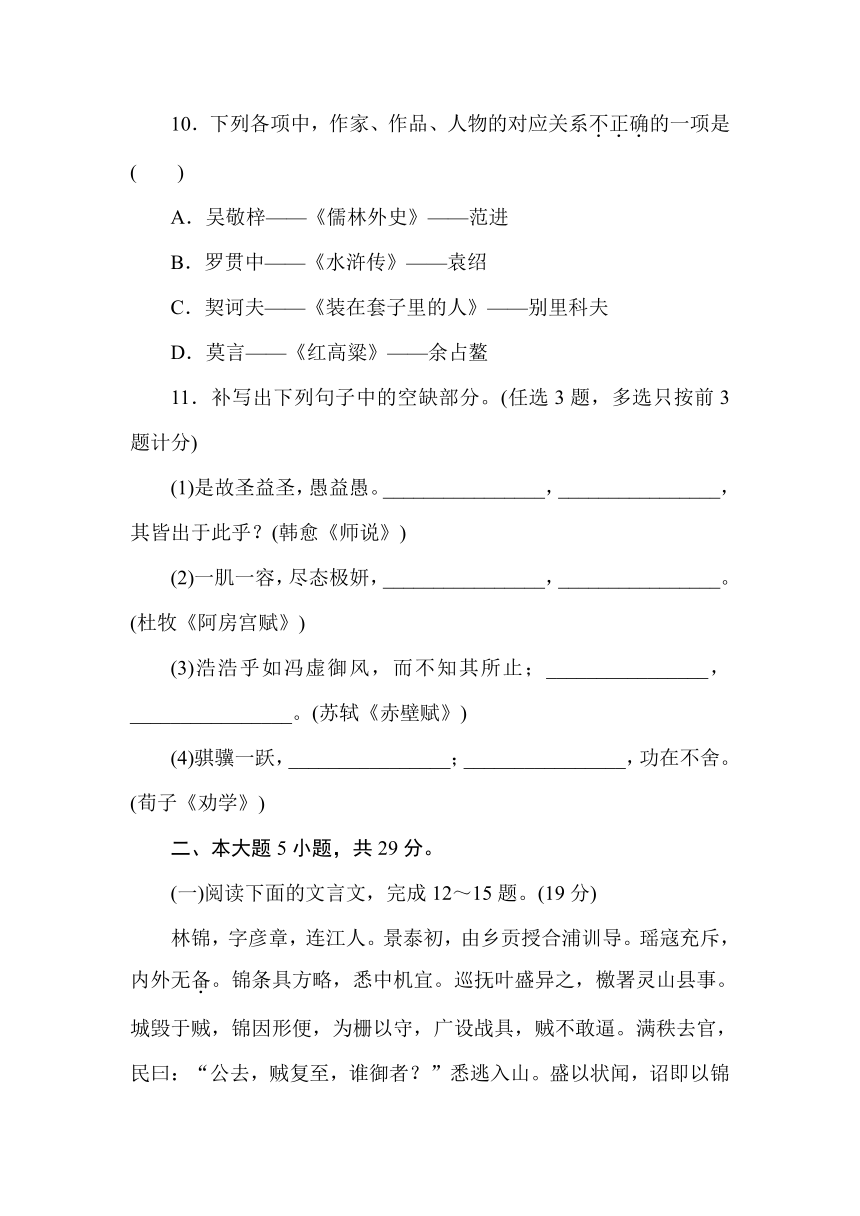

图片预览

文档简介

高中学业水平合格性考试

模拟测试卷(四)

(时间:120分钟 满分:150分)

一、本大题11小题,共36分。(1~10题每题3分,11题6分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

他没有什么模样,使他可爱的是脸上的精神。头不很大,圆眼,肉鼻子,两条眉很短很粗,头上永远剃得发亮。腮上没有多余的肉,脖子可是几乎与头一边儿粗□脸上永远红________的,特别亮的是颧骨与右耳之间一块不小的疤——小时候在树下睡觉,被驴啃了一口。

1.下列填入文中“________”处的文字,正确的一项是( )

A.朴朴 B.仆仆

C.扑扑 D.卟卟

2.下列对文中加点字的注音,正确的一项是( )

A.pā jiào B.bā jiào

C.pā jué D.bā jué

3.下列填入文中“□”处的标点,正确的一项是( )

A., B.。

C.! D.;

4.下面语段横线处依次填入的词语,最恰当的一组是( )

梅花傲雪绽放,它的孤高让世人________;雄鹰搏击蓝天,它的价值得以完美展现;陶潜弃官采菊,种豆南山,他的形象光彩夺目;邓稼先毅然回国,功成“两弹”,他的伟绩________。________人生的长度无法由人做主,但是人生的厚度可以因找准自己的位置而增加。

A.神往 家喻户晓 虽然

B.艳羡 举世瞩目 虽然

C.艳羡 家喻户晓 即使

D.神往 举世瞩目 即使

5.下列加点成语的使用,不恰当的一项是( )

A.引力波有可能成为继电磁波之后一种通信的新媒介,并最终走进我们的日常生活吗?让我们拭目以待。

B.他们根据可靠线索,找到张某,要他供出酒是从哪儿贩来的,再缘木求鱼,终于找到了制造假酒的窝点。

C.我们要采取科学的态度,对儒家学说进行挖掘、整理,既不抱残守缺、照搬照抄,也不数典忘祖、全盘否定。

D.中药可能毁于药,这绝不是耸人听闻。把药贱卖成草的做法,付出的是物种灭绝、环境破坏的沉重代价。

6.下列句子中没有语病的一项是( )

A.能否贯彻落实科学发展观,是构建和谐社会、促进经济可持续发展的重要保证。

B.炎陵县正在加快建立分类处理、分类运输、分类收集的垃圾处理系统。

C.由于禁毒进校园活动的持续开展,广大中小学生充分认识到了毒品的危害。

D.欣赏文艺作品,不仅要深入作品的意境中,更要理解文字的表层含义。

7.下列各句中,没有运用比喻修辞手法的一项是( )

A.文艺创作是艰苦的创造性劳动,要深挖井,才能出甘泉。

B.没有求知欲的人,就像没有翅膀的鸟儿,永远飞不起来。

C.故乡是一个人最初的滋养之地,也是一个人运行的支点。

D.风吹老了树林,吹瘦了河流,吹散了村里那些熟悉的面孔。

8.下列句子中加点的词语,使用不得体的一项是( )

A.接受师长邀请:感谢您的美意,定去舍下候教!

B.称赞对方作品:拜读您的大作,鄙人获益匪浅!

C.祝贺开张大吉:祝贵公司生意兴隆,财源广进!

D.初见单位同事:这是我的手机号码,请您惠存!

9.把下列句子组成语意连贯的语段,排序最恰当的一项是( )

①更要用人生的尺度

②因为所受教育的不同,人生的面貌也会不同

③在一定意义上,人是教育的产物

④衡量一种教育的优劣,不但要用社会的尺度,看它能否为社会培养有用的人

⑤看它是拓展了还是缩减了受教育者的人生可能性

⑥当然,这里说的教育是广义的,不限于学习教育

A.③②⑥④①⑤ B.④①⑤⑥②③

C.④⑤②③①⑥ D.③②④⑤⑥①

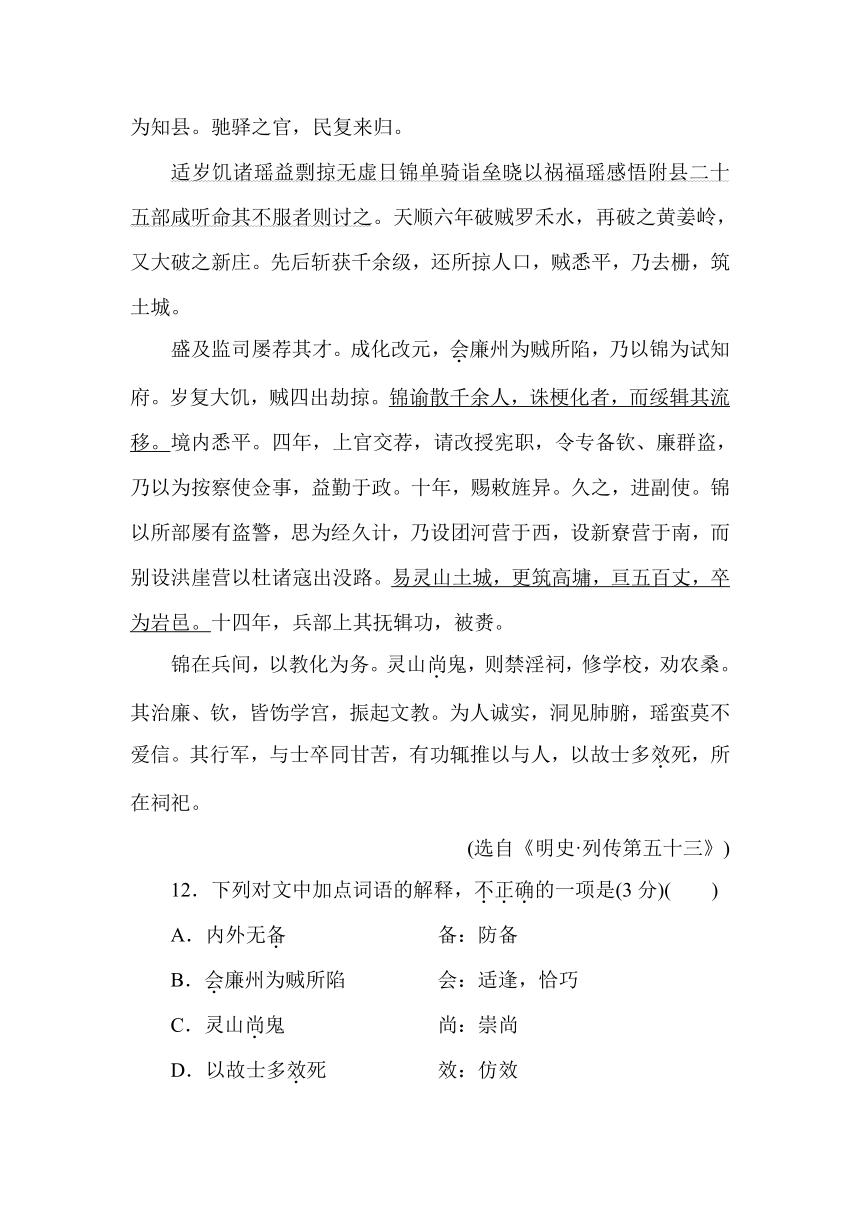

10.下列各项中,作家、作品、人物的对应关系不正确的一项是( )

A.吴敬梓——《儒林外史》——范进

B.罗贯中——《水浒传》——袁绍

C.契诃夫——《装在套子里的人》——别里科夫

D.莫言——《红高粱》——余占鳌

11.补写出下列句子中的空缺部分。(任选3题,多选只按前3题计分)

(1)是故圣益圣,愚益愚。________________,________________,其皆出于此乎?(韩愈《师说》)

(2)一肌一容,尽态极妍,________________,________________。(杜牧《阿房宫赋》)

(3)浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;________________,________________。(苏轼《赤壁赋》)

(4)骐骥一跃,________________;________________,功在不舍。(荀子《劝学》)

二、本大题5小题,共29分。

(一)阅读下面的文言文,完成12~15题。(19分)

林锦,字彦章,连江人。景泰初,由乡贡授合浦训导。瑶寇充斥,内外无备。锦条具方略,悉中机宜。巡抚叶盛异之,檄署灵山县事。城毁于贼,锦因形便,为栅以守,广设战具,贼不敢逼。满秩去官,民曰:“公去,贼复至,谁御者?”悉逃入山。盛以状闻,诏即以锦为知县。驰驿之官,民复来归。

适岁饥诸瑶益剽掠无虚日锦单骑诣垒晓以祸福瑶感悟附县二十五部咸听命其不服者则讨之。天顺六年破贼罗禾水,再破之黄姜岭,又大破之新庄。先后斩获千余级,还所掠人口,贼悉平,乃去栅,筑土城。

盛及监司屡荐其才。成化改元,会廉州为贼所陷,乃以锦为试知府。岁复大饥,贼四出劫掠。锦谕散千余人,诛梗化者,而绥辑其流移。境内悉平。四年,上官交荐,请改授宪职,令专备钦、廉群盗,乃以为按察使佥事,益勤于政。十年,赐敕旌异。久之,进副使。锦以所部屡有盗警,思为经久计,乃设团河营于西,设新寮营于南,而别设洪崖营以杜诸寇出没路。易灵山土城,更筑高墉,亘五百丈,卒为岩邑。十四年,兵部上其抚辑功,被赉。

锦在兵间,以教化为务。灵山尚鬼,则禁淫祠,修学校,劝农桑。其治廉、钦,皆饬学宫,振起文教。为人诚实,洞见肺腑,瑶蛮莫不爱信。其行军,与士卒同甘苦,有功辄推以与人,以故士多效死,所在祠祀。

(选自《明史·列传第五十三》)

12.下列对文中加点词语的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.内外无备 备:防备

B.会廉州为贼所陷 会:适逢,恰巧

C.灵山尚鬼 尚:崇尚

D.以故士多效死 效:仿效

13.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.适岁饥诸瑶/益剽掠/无虚日锦单骑/诣垒晓以祸福/瑶感悟/附县二十五部咸听命/其不服者则讨之

B.适岁饥诸瑶/益剽掠无虚日/锦单骑诣垒/晓以祸福/瑶感悟附县/二十五部咸听命/其不服者则讨之

C.适岁饥/诸瑶益剽掠无虚日/锦单骑诣垒/晓以祸福/瑶感悟/附县二十五部咸听命/其不服者则讨之

D.适岁饥/诸瑶益剽掠/无虚日锦单骑/诣垒晓以祸福/瑶感悟附县/二十五部咸听命/其不服者/则讨之

14.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.林锦为官有谋略,针对瑶寇泛滥一事,分条陈述方略,都说中了要害,所以受到上级赏识。

B.林锦善于根据地形设置防守的栅栏和其他战争用具,在他任期之内贼人不敢逼近,百姓也不用逃入深山。

C.林锦心系百姓,在饥荒之年他孤身深入诸瑶,晓以祸福,最终感动了大部分瑶人,归顺的二十五部都听命于他。

D.林锦重视教化,他修建学校,鼓励农桑,因此深受瑶蛮的爱戴信赖,所在的地方都建祠庙祭祀他。

15.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)锦谕散千余人,诛梗化者,而绥辑其流移。(5分)

译文:_______________________________________________

____________________________________________________

(2)易灵山土城,更筑高墉,亘五百丈,卒为岩邑。(5分)

译文:_____________________________________________

____________________________________________________

(二)阅读下面这首唐诗,完成16题。(10分)

蓝桥驿见元九诗①

白居易

蓝桥春雪君归日,秦岭秋风我去时。

每到驿亭先下马,循墙绕柱觅君诗。

【注】 ①元九:指白居易的好友元稹。此诗写于白居易被贬江州途中。

16.(1)诗歌前两句是如何形成鲜明对照的?(4分)

答:___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(2)“循墙绕柱觅君诗”在描写上有何特点?抒发了诗人怎样的情感?(6分)

答:___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

三、本大题3小题,共10分。

阅读下面的文字,完成17~19题。

《说文解字》中说:“避,回也,从辵,辟声。讳,誋也,从言,韦声。”所谓“避讳”,就是回避、忌讳的意思,是人们出于迷信和畏惧的心理,或是因为政治、礼制等原因,在文化生活或行为方式上要回避相关名物的特殊现象。

形、音、义是汉字的三要素,每一个汉字都有其固有的书写形式、特定读音和特定含义。汉字能与避讳文化相互作用,相辅相成。一方面,汉字中包含着大量的避讳信息;另一方面,避讳文化也对汉字的发展和演变产生了巨大的影响。避讳需要遵循一定的规则。有的合体字因为其构件而被要求避讳。还有的因为汉字字形相同或相似而避讳,如“罪”字本作“辠”,由于“辠”和“皇”字形相近,秦始皇为了避始皇名讳,就将“辠”字改为“罪”。段玉裁注引《文字音义》云:“始皇以‘辠’字似‘皇’,乃改为‘罪’。”还有因汉字字音相同或相近而讳,如袁世凯当政时期,觉得“元宵”听上去像是“袁消”,便下令人们不许叫“元宵”,改叫“汤圆”。另外,也有因汉字字义而讳。有些汉字的字义具有封建统治者忌讳的内容,因此,统治者或强行解释其汉字字义,或曲解为多义词。

汉字的避讳方法有很多种,最常见的有以下几种。首先是缺省笔画,这种方法常见于唐代,宋代以后颇为盛行。缺笔是古代主要的避讳方法,因为这种方法简便易行。虽说本字缺笔,但是不影响大概原貌,后人也可轻易由缺笔字联系到本字。拆字方法就是利用合体汉字的性质,将该字拆成若干部件,或者只选取其中一种部件加以使用。另外还可用其他汉字代替。比如,在古代为避名字,就直接用“讳”字代替,这也是以“讳”代替名字的开始。还有以字代名的,如古时候称人以字,以表示尊敬,如果在交际过程中直呼其名是非常不尊重人的行为。第四种是改变汉字读音。这种避讳方式是在说话或者诵读的时候,遇到所要避讳的字就变更其读音,或者直接读作他字。最后就是用红纸或者黄纸将要避讳的汉字覆盖。如果犯天子讳,则用黄纸,因为黄色是我国古代所谓的正色之一。

避讳这种现象充斥于各种各样的文史典籍之中,也对后世造成了巨大影响。避讳造成了汉字使用的混乱,使得文献中出现了大量的错字、别字、空字,影响后人阅读。同时,它也造成了材料失真,给甄别、使用文史材料带来困难。但避讳有时也可化腐朽为神奇。讳字具有时代性,每一个朝代都有自己的避讳字和避讳文化,我们可以通过避讳字校勘古籍,为书中的脱、讹、错、衍提供参考。避讳也会对语言学产生影响。首先是为汉语词汇增加新的义项——名讳。其次是出现新读音,产生新词语。但也造成了怪诞词及词的怪诞用法,失其义理。再次,避讳也产生了大量的残缺字。历史学家陈垣先生认为避讳缺笔,当起于唐高宗之世。而今所见传世清代刊本书籍,凡是与清帝名同诸字莫不缺笔,则几乎成为定例。

避讳文化的产生和发展都与文字自身所带有的文化属性息息相关。汉字的形、音、义三位一体,其丰富的文字信息和文化信息每每被统治者加以利用,来统治和巩固自己的王朝。避讳于古代汉文化影响至广、至深、至巨,特别是和文字的影响相辅相成。

(摘编自石佳豪《汉字避讳文化微探》)

17.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.避讳是在行为方式上回避相关名物的现象,这一现象与迷信、畏惧的心理或政治、礼制等因素有关。

B.避讳文化在汉字的发展、演变过程中的作用巨大,这表现为汉字有其特定读音、含义及固有的书写形式。

C.避讳对语言学产生了影响,避讳带来的新读音、新词语,导致了失其义理的怪诞词及词的怪诞用法的出现。

D.避讳这一特殊文化现象在中国古代各种各样的文史典籍中出现过,它对古代汉文化影响至广、至深、至巨。

18.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.宋神宗名赵顼,为避“顼”字,沈括在《梦溪笔谈》中将同音字“旭”字一概写为“从日从九”,这是避讳中拆字方法的具体运用。

B.《红楼梦》中有很多的避讳现象。林黛玉写字遇着“敏”字,都要减一二笔,这是避讳中的缺省笔画的方法。

C.汉字音、形、义三位一体,有丰富的文字、文化信息,所以常常成为封建统治者巩固政权的工具。

D.清代《尚书·夏书》中,为避雍正皇帝胤禛的名讳,一般遇到“胤”字就作符号“□”处理,即表示空白文。这是运用覆盖的方法来避讳。

19.避讳这一现象带来的问题有哪些?(4分)

答:________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

四、本大题3小题,共15分。

阅读下面的文字,完成20~22题。

灯如红豆

侯志明

①纪昀有言:“灯如红豆最相思”。

②夏日炎炎的夜晚,我经常会在夜深人静后走向阳台,看城市迷人的夜光。那夜光是由无数盏灯组成的。望着望着,有时会掉下眼泪来。

③我总会想到童年、少年时陪伴我的那盏小煤油灯。

④那是一盏自制的、简单的煤油灯。一进腊月,母亲就要夜夜坐在小油灯前,赶做新衣或者浆洗旧衣。白天辛苦一天,晚上还要干活到下半夜。有一天,我睡醒一觉,发现母亲还在灯前纳鞋底做新鞋,腿上盖着被子,身上披着棉衣。一手拿着鞋底,一手交替拿锥子和针线。先用锥子扎,再用针穿线,再在膝盖上使劲地勒紧。我看着看着,忽然看见她浑身一抖,把手里的东西一扔,然后用左手紧紧地攥住右手的食指,斜倚在了窗台上。过了五六分钟吧,她又坐了起来,拿起没做完的活儿。我想过去搂住她看看扎伤的手,想劝她去睡觉,但我一张口,说出的却是“妈,我要尿尿”。妈没有抬头,只是说“灯亮着呢,去吧”。尿完尿,我回转身,站在那儿,盯着母亲,希望她看我一眼,等来的却是“冷,快去睡,感冒了过不好年”。她仍没有抬头。“那你怎么还不睡?”“快完了,一会儿睡。”在母亲的心里,赶制孩子过年的新衣新鞋,这些活儿不但是定了量的,而且也是限了时的。年年如此。

⑤直到今天,在我心中,那盏小小的灯从没有熄灭。它渺小像母亲,它柔弱像母亲,但它明亮也像母亲。母亲面对生活的态度,照亮了我们艰难生活的每一天。

⑥后来,我们家又有了另一盏油灯。那是一盏玻璃底座,玻璃肚子,带了玻璃灯罩的油灯。自从有了这盏灯,我们总希望父亲天天计工分,天天整理账,天天点亮这盏灯。那样不但整个家里会明亮很多,而且我们可以蹭亮光看书写作业。有一年的年底,父亲又点亮那盏灯,开始给人们算账,我又蹭光写起作业,写完我就去睡了。但我睡醒一觉,发现父亲仍然在翻本子打算盘。冬天天冷,他一会儿哈手,一会儿跺脚,眉头紧锁,仿佛遇到了什么大事,看着父亲着急不安的样子,我便从窝里伸出头问“爹,咋了?”“没咋。”他没有看我。“没咋,那咋不睡?”我又问。这时他转过脸,看着我说:“有两毛钱,对不上账。”“多了还是少了?”我接着问。“多了。”他说。“多了,那好呀!”我说。他又转过头并拧小灯火,走过来坐在炕沿边摸着我的脸:“不知道给谁少算了。两毛,一个壮劳力两天才能挣到。”

⑦在我心中,那盏小小的油灯也从来没有和父亲分开过。它教给我认真、公道、善良地面对人、对事。遇到疑难,面对选择时推己及人。

⑧后来,我上了高中。为了在教室关灯后能多学习一会儿,很多同学都备了一盏小油灯。多少次,当冬天的寒冷冻得我手不能拿笔想放弃的时候,是这盏小小的灯给了我些许的温暖。尤其难忘的是,有一个冬天的早晨,我带了灯去教室背书,可是只过了一会儿就油尽灯灭,正在我不知如何是好时,一个与我坐得不远的女同学将她的灯推到了我的面前,自己站起来走出了教室。这一举动是我万万没想到的,因为在那个年代,男女同学是连话都不说的。何况这个女同学是我们男生认为最丑且经常被嘲讽的,而且她也应该是意识到了的。那一刻,我似乎懂得了什么是真正的美。

⑨几十年来,陪伴我长大的大大小小、形态各异的油灯,都已难得见到了。但它照耀我前行的路却是那样的明亮宽展,给我以启迪又是那样的深刻受用。

⑩“灯如红豆最相思”的前面还有一句,是“书似青山常乱叠”。把灯和相思联系起来的这位诗人,忽然升华了我对灯相思的境界和品位。

(选文有删改)

20.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.开头引用“灯如红豆最相思”这一句,既照应文章题目,又奠定全文感情基调。

B.第④段母亲没有抬头看“我”,反映出母亲为我们赶制新衣的忙碌和深沉的爱。

C.第⑥段父亲执意要将多出的两毛钱对清,是为了给“我”上一堂具有教育意义的课。

D.文章叙写回忆,语言朴实自然;精选生活片段表达感情,真挚动人。

21.第②段在文中有什么作用?(6分)

答:_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

22.文章以“灯如红豆”为题目,有什么妙处?(6分)

答:_______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

五、本大题1小题,共60分。

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

“出发”与“到达”是生活中的常见现象,也是充满哲思的话题。有时,出发是洋溢着欢笑的启航,到达则是血汗换来的回报;有时,出发意味着对新道路的探索,到达则是阶段性的总结……

关于“出发”与“到达”,你有怎样的联想与思考?请据此写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体(诗歌除外),自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于700字。

参考答案

高中学业水平合格性

考试模拟测试卷(四)

1.C 2.B 3.D

4.B 本题考查正确使用词语的能力。第一空处,“神往”指心里向往,宾语通常是某些地方或境界。“艳羡”指十分羡慕。与“它的孤高”搭配,“艳羡”更恰当。第二空处,“家喻户晓”指每家每户都知道,一般指人。“举世瞩目”形容影响很大,一般指功绩。根据语境形容的是“他的功绩”应选“举世瞩目”。第三空处,“虽然”表示转折关系的连词。“即使”表示假设关系的连词。最后两个分句之间是转折关系,应选“虽然”。故正确答案为B。

5.B 缘木求鱼:爬到树上去找鱼,比喻方向、方法不对,一定达不到目的。用在此处属望文生义。

6.C A.两面对一面,删掉“能否”;B.语序不当,正常语序为“分类收集、分类运输、分类处理”;D.语序不当,将“深入作品的意境中”“理解文字的表层含义”互换位置。

7.D A项,把“文艺创作”比喻成“挖井”,“文学成果”比喻成“甘泉”。B项,把“没有求知欲的人”比喻成“没有翅膀的鸟儿”。C项,把“故乡”比喻成“一个人最初的滋养之地”和“一个人运行的支点”。D项,拟人的手法,赋予了“树林”“河流”人的情态。

8.A “舍下”是谦辞,不能用于对方。

9.A 根据“不但……更要……”可知,④①相连,排除C、D两项;②是原因,只能解释③,所以③②相连,且③在②前,排除B项。

10.B 罗贯中和袁绍对应的是《三国演义》,不是《水浒传》。

11.(1)圣人之所以为圣 愚人之所以为愚

(2)缦立远视 而望幸焉

(3)飘飘乎如遗世独立 羽化而登仙

(4)不能十步 驽马十驾

12.D 效:为……效命。

13.C 根据大意,再结合名词、代词“诸瑶”“锦”“祸福”“瑶”“其”,可以判断出C项正确。

14.D 深受爱戴信赖是因为他“为人诚实,洞见肺腑”,而不是因为他重视教化。

15.(1)林锦劝说遣散一千多人,杀了那些不听劝告的贼人,而安抚聚集那些流散的贼人。

(2)改换灵山的土城,筑成高大的城墙,连绵五百丈,最终修成了石城。

16.(1)元稹当日(奉召)还京,“春”字含着希望,“归”字藏着温暖,喜悦自明;诗人远谪江州,“秋”字透出悲凉,“去”字暗含斥逐,悲戚立见。

(2)用了传神的动作描写,“循、绕、觅”三个字准确描绘出诗人在本来不大的驿亭里转来转去,仔细辨认的动人情景,表现了他怀友思故的真挚情意。

17.D A.选项以偏概全。原文第一段说的是“在文化生活或行为方式上要回避相关名物的特殊现象”。B.选项曲解文意。原文第二段说的是“每一个汉字都有其固有的书写形式、特定读音和特定含义……避讳文化也对汉字的发展和演变产生了巨大的影响”。C.选项强加因果。由原文第四段“首先是为汉语……其次是……失其义理”可知,“避讳带来的新读音、新词语”与“失其义理的怪诞词及词的怪诞用法的出现”都是避讳对语言学产生的影响,二者并无因果关系。

18.D “这是运用覆盖的方法来避讳”错。由原文第三段“最后就是用红纸或者黄纸将要避讳的汉字覆盖”可知,选项所说的不是汉字覆盖的方法。

19.①造成汉字使用混乱,文献中出现大量错字、别字、空字,影响后人阅读;②造成材料失真,给甄别、使用文史材料带来困难;③造成怪诞词及词的怪诞用法,失其义理;④产生大量的残缺字。

20.C C项,“是为了给“我”上一堂具有教育意义的课”错,那是“处于父亲的善良和正直”。

21.①城市迷人的灯光与后文柔弱的小油灯形成鲜明的对比,突出了小油灯对“我”影响之大、启迪之深。②引出下文“我”对小油灯及往事的回忆,奠定了全文的感情基调。

22.①“灯如红豆”化用诗句,使题目富有诗意。②“灯”是文章的线索,全文围绕“灯”组织材料,结构清晰,叙事集中。③“红豆”寄托相思,“灯如红豆”生动形象地表达了“我”对往事的深深怀念之情。

23.[写作提示]

本次作文题以“出发”与“到达”为主题,提出这两个词语是生活中的常见现象和哲思话题。题目引导我们探讨这两个概念之间的联系和区别,以及它们在人生中的意义。这是一个开放性的题目,可以引导学生从不同角度思考人生、成长和目标等问题。

参考立意:①人生旅程:出发与到达的意义。②成长探索:出发的勇气与到达的智慧。③目标追求:从出发到到达的心理历程。④社会现象:出发与到达在不同领域的体现。

模拟测试卷(四)

(时间:120分钟 满分:150分)

一、本大题11小题,共36分。(1~10题每题3分,11题6分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

他没有什么模样,使他可爱的是脸上的精神。头不很大,圆眼,肉鼻子,两条眉很短很粗,头上永远剃得发亮。腮上没有多余的肉,脖子可是几乎与头一边儿粗□脸上永远红________的,特别亮的是颧骨与右耳之间一块不小的疤——小时候在树下睡觉,被驴啃了一口。

1.下列填入文中“________”处的文字,正确的一项是( )

A.朴朴 B.仆仆

C.扑扑 D.卟卟

2.下列对文中加点字的注音,正确的一项是( )

A.pā jiào B.bā jiào

C.pā jué D.bā jué

3.下列填入文中“□”处的标点,正确的一项是( )

A., B.。

C.! D.;

4.下面语段横线处依次填入的词语,最恰当的一组是( )

梅花傲雪绽放,它的孤高让世人________;雄鹰搏击蓝天,它的价值得以完美展现;陶潜弃官采菊,种豆南山,他的形象光彩夺目;邓稼先毅然回国,功成“两弹”,他的伟绩________。________人生的长度无法由人做主,但是人生的厚度可以因找准自己的位置而增加。

A.神往 家喻户晓 虽然

B.艳羡 举世瞩目 虽然

C.艳羡 家喻户晓 即使

D.神往 举世瞩目 即使

5.下列加点成语的使用,不恰当的一项是( )

A.引力波有可能成为继电磁波之后一种通信的新媒介,并最终走进我们的日常生活吗?让我们拭目以待。

B.他们根据可靠线索,找到张某,要他供出酒是从哪儿贩来的,再缘木求鱼,终于找到了制造假酒的窝点。

C.我们要采取科学的态度,对儒家学说进行挖掘、整理,既不抱残守缺、照搬照抄,也不数典忘祖、全盘否定。

D.中药可能毁于药,这绝不是耸人听闻。把药贱卖成草的做法,付出的是物种灭绝、环境破坏的沉重代价。

6.下列句子中没有语病的一项是( )

A.能否贯彻落实科学发展观,是构建和谐社会、促进经济可持续发展的重要保证。

B.炎陵县正在加快建立分类处理、分类运输、分类收集的垃圾处理系统。

C.由于禁毒进校园活动的持续开展,广大中小学生充分认识到了毒品的危害。

D.欣赏文艺作品,不仅要深入作品的意境中,更要理解文字的表层含义。

7.下列各句中,没有运用比喻修辞手法的一项是( )

A.文艺创作是艰苦的创造性劳动,要深挖井,才能出甘泉。

B.没有求知欲的人,就像没有翅膀的鸟儿,永远飞不起来。

C.故乡是一个人最初的滋养之地,也是一个人运行的支点。

D.风吹老了树林,吹瘦了河流,吹散了村里那些熟悉的面孔。

8.下列句子中加点的词语,使用不得体的一项是( )

A.接受师长邀请:感谢您的美意,定去舍下候教!

B.称赞对方作品:拜读您的大作,鄙人获益匪浅!

C.祝贺开张大吉:祝贵公司生意兴隆,财源广进!

D.初见单位同事:这是我的手机号码,请您惠存!

9.把下列句子组成语意连贯的语段,排序最恰当的一项是( )

①更要用人生的尺度

②因为所受教育的不同,人生的面貌也会不同

③在一定意义上,人是教育的产物

④衡量一种教育的优劣,不但要用社会的尺度,看它能否为社会培养有用的人

⑤看它是拓展了还是缩减了受教育者的人生可能性

⑥当然,这里说的教育是广义的,不限于学习教育

A.③②⑥④①⑤ B.④①⑤⑥②③

C.④⑤②③①⑥ D.③②④⑤⑥①

10.下列各项中,作家、作品、人物的对应关系不正确的一项是( )

A.吴敬梓——《儒林外史》——范进

B.罗贯中——《水浒传》——袁绍

C.契诃夫——《装在套子里的人》——别里科夫

D.莫言——《红高粱》——余占鳌

11.补写出下列句子中的空缺部分。(任选3题,多选只按前3题计分)

(1)是故圣益圣,愚益愚。________________,________________,其皆出于此乎?(韩愈《师说》)

(2)一肌一容,尽态极妍,________________,________________。(杜牧《阿房宫赋》)

(3)浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;________________,________________。(苏轼《赤壁赋》)

(4)骐骥一跃,________________;________________,功在不舍。(荀子《劝学》)

二、本大题5小题,共29分。

(一)阅读下面的文言文,完成12~15题。(19分)

林锦,字彦章,连江人。景泰初,由乡贡授合浦训导。瑶寇充斥,内外无备。锦条具方略,悉中机宜。巡抚叶盛异之,檄署灵山县事。城毁于贼,锦因形便,为栅以守,广设战具,贼不敢逼。满秩去官,民曰:“公去,贼复至,谁御者?”悉逃入山。盛以状闻,诏即以锦为知县。驰驿之官,民复来归。

适岁饥诸瑶益剽掠无虚日锦单骑诣垒晓以祸福瑶感悟附县二十五部咸听命其不服者则讨之。天顺六年破贼罗禾水,再破之黄姜岭,又大破之新庄。先后斩获千余级,还所掠人口,贼悉平,乃去栅,筑土城。

盛及监司屡荐其才。成化改元,会廉州为贼所陷,乃以锦为试知府。岁复大饥,贼四出劫掠。锦谕散千余人,诛梗化者,而绥辑其流移。境内悉平。四年,上官交荐,请改授宪职,令专备钦、廉群盗,乃以为按察使佥事,益勤于政。十年,赐敕旌异。久之,进副使。锦以所部屡有盗警,思为经久计,乃设团河营于西,设新寮营于南,而别设洪崖营以杜诸寇出没路。易灵山土城,更筑高墉,亘五百丈,卒为岩邑。十四年,兵部上其抚辑功,被赉。

锦在兵间,以教化为务。灵山尚鬼,则禁淫祠,修学校,劝农桑。其治廉、钦,皆饬学宫,振起文教。为人诚实,洞见肺腑,瑶蛮莫不爱信。其行军,与士卒同甘苦,有功辄推以与人,以故士多效死,所在祠祀。

(选自《明史·列传第五十三》)

12.下列对文中加点词语的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.内外无备 备:防备

B.会廉州为贼所陷 会:适逢,恰巧

C.灵山尚鬼 尚:崇尚

D.以故士多效死 效:仿效

13.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.适岁饥诸瑶/益剽掠/无虚日锦单骑/诣垒晓以祸福/瑶感悟/附县二十五部咸听命/其不服者则讨之

B.适岁饥诸瑶/益剽掠无虚日/锦单骑诣垒/晓以祸福/瑶感悟附县/二十五部咸听命/其不服者则讨之

C.适岁饥/诸瑶益剽掠无虚日/锦单骑诣垒/晓以祸福/瑶感悟/附县二十五部咸听命/其不服者则讨之

D.适岁饥/诸瑶益剽掠/无虚日锦单骑/诣垒晓以祸福/瑶感悟附县/二十五部咸听命/其不服者/则讨之

14.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.林锦为官有谋略,针对瑶寇泛滥一事,分条陈述方略,都说中了要害,所以受到上级赏识。

B.林锦善于根据地形设置防守的栅栏和其他战争用具,在他任期之内贼人不敢逼近,百姓也不用逃入深山。

C.林锦心系百姓,在饥荒之年他孤身深入诸瑶,晓以祸福,最终感动了大部分瑶人,归顺的二十五部都听命于他。

D.林锦重视教化,他修建学校,鼓励农桑,因此深受瑶蛮的爱戴信赖,所在的地方都建祠庙祭祀他。

15.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)锦谕散千余人,诛梗化者,而绥辑其流移。(5分)

译文:_______________________________________________

____________________________________________________

(2)易灵山土城,更筑高墉,亘五百丈,卒为岩邑。(5分)

译文:_____________________________________________

____________________________________________________

(二)阅读下面这首唐诗,完成16题。(10分)

蓝桥驿见元九诗①

白居易

蓝桥春雪君归日,秦岭秋风我去时。

每到驿亭先下马,循墙绕柱觅君诗。

【注】 ①元九:指白居易的好友元稹。此诗写于白居易被贬江州途中。

16.(1)诗歌前两句是如何形成鲜明对照的?(4分)

答:___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(2)“循墙绕柱觅君诗”在描写上有何特点?抒发了诗人怎样的情感?(6分)

答:___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

三、本大题3小题,共10分。

阅读下面的文字,完成17~19题。

《说文解字》中说:“避,回也,从辵,辟声。讳,誋也,从言,韦声。”所谓“避讳”,就是回避、忌讳的意思,是人们出于迷信和畏惧的心理,或是因为政治、礼制等原因,在文化生活或行为方式上要回避相关名物的特殊现象。

形、音、义是汉字的三要素,每一个汉字都有其固有的书写形式、特定读音和特定含义。汉字能与避讳文化相互作用,相辅相成。一方面,汉字中包含着大量的避讳信息;另一方面,避讳文化也对汉字的发展和演变产生了巨大的影响。避讳需要遵循一定的规则。有的合体字因为其构件而被要求避讳。还有的因为汉字字形相同或相似而避讳,如“罪”字本作“辠”,由于“辠”和“皇”字形相近,秦始皇为了避始皇名讳,就将“辠”字改为“罪”。段玉裁注引《文字音义》云:“始皇以‘辠’字似‘皇’,乃改为‘罪’。”还有因汉字字音相同或相近而讳,如袁世凯当政时期,觉得“元宵”听上去像是“袁消”,便下令人们不许叫“元宵”,改叫“汤圆”。另外,也有因汉字字义而讳。有些汉字的字义具有封建统治者忌讳的内容,因此,统治者或强行解释其汉字字义,或曲解为多义词。

汉字的避讳方法有很多种,最常见的有以下几种。首先是缺省笔画,这种方法常见于唐代,宋代以后颇为盛行。缺笔是古代主要的避讳方法,因为这种方法简便易行。虽说本字缺笔,但是不影响大概原貌,后人也可轻易由缺笔字联系到本字。拆字方法就是利用合体汉字的性质,将该字拆成若干部件,或者只选取其中一种部件加以使用。另外还可用其他汉字代替。比如,在古代为避名字,就直接用“讳”字代替,这也是以“讳”代替名字的开始。还有以字代名的,如古时候称人以字,以表示尊敬,如果在交际过程中直呼其名是非常不尊重人的行为。第四种是改变汉字读音。这种避讳方式是在说话或者诵读的时候,遇到所要避讳的字就变更其读音,或者直接读作他字。最后就是用红纸或者黄纸将要避讳的汉字覆盖。如果犯天子讳,则用黄纸,因为黄色是我国古代所谓的正色之一。

避讳这种现象充斥于各种各样的文史典籍之中,也对后世造成了巨大影响。避讳造成了汉字使用的混乱,使得文献中出现了大量的错字、别字、空字,影响后人阅读。同时,它也造成了材料失真,给甄别、使用文史材料带来困难。但避讳有时也可化腐朽为神奇。讳字具有时代性,每一个朝代都有自己的避讳字和避讳文化,我们可以通过避讳字校勘古籍,为书中的脱、讹、错、衍提供参考。避讳也会对语言学产生影响。首先是为汉语词汇增加新的义项——名讳。其次是出现新读音,产生新词语。但也造成了怪诞词及词的怪诞用法,失其义理。再次,避讳也产生了大量的残缺字。历史学家陈垣先生认为避讳缺笔,当起于唐高宗之世。而今所见传世清代刊本书籍,凡是与清帝名同诸字莫不缺笔,则几乎成为定例。

避讳文化的产生和发展都与文字自身所带有的文化属性息息相关。汉字的形、音、义三位一体,其丰富的文字信息和文化信息每每被统治者加以利用,来统治和巩固自己的王朝。避讳于古代汉文化影响至广、至深、至巨,特别是和文字的影响相辅相成。

(摘编自石佳豪《汉字避讳文化微探》)

17.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.避讳是在行为方式上回避相关名物的现象,这一现象与迷信、畏惧的心理或政治、礼制等因素有关。

B.避讳文化在汉字的发展、演变过程中的作用巨大,这表现为汉字有其特定读音、含义及固有的书写形式。

C.避讳对语言学产生了影响,避讳带来的新读音、新词语,导致了失其义理的怪诞词及词的怪诞用法的出现。

D.避讳这一特殊文化现象在中国古代各种各样的文史典籍中出现过,它对古代汉文化影响至广、至深、至巨。

18.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.宋神宗名赵顼,为避“顼”字,沈括在《梦溪笔谈》中将同音字“旭”字一概写为“从日从九”,这是避讳中拆字方法的具体运用。

B.《红楼梦》中有很多的避讳现象。林黛玉写字遇着“敏”字,都要减一二笔,这是避讳中的缺省笔画的方法。

C.汉字音、形、义三位一体,有丰富的文字、文化信息,所以常常成为封建统治者巩固政权的工具。

D.清代《尚书·夏书》中,为避雍正皇帝胤禛的名讳,一般遇到“胤”字就作符号“□”处理,即表示空白文。这是运用覆盖的方法来避讳。

19.避讳这一现象带来的问题有哪些?(4分)

答:________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

四、本大题3小题,共15分。

阅读下面的文字,完成20~22题。

灯如红豆

侯志明

①纪昀有言:“灯如红豆最相思”。

②夏日炎炎的夜晚,我经常会在夜深人静后走向阳台,看城市迷人的夜光。那夜光是由无数盏灯组成的。望着望着,有时会掉下眼泪来。

③我总会想到童年、少年时陪伴我的那盏小煤油灯。

④那是一盏自制的、简单的煤油灯。一进腊月,母亲就要夜夜坐在小油灯前,赶做新衣或者浆洗旧衣。白天辛苦一天,晚上还要干活到下半夜。有一天,我睡醒一觉,发现母亲还在灯前纳鞋底做新鞋,腿上盖着被子,身上披着棉衣。一手拿着鞋底,一手交替拿锥子和针线。先用锥子扎,再用针穿线,再在膝盖上使劲地勒紧。我看着看着,忽然看见她浑身一抖,把手里的东西一扔,然后用左手紧紧地攥住右手的食指,斜倚在了窗台上。过了五六分钟吧,她又坐了起来,拿起没做完的活儿。我想过去搂住她看看扎伤的手,想劝她去睡觉,但我一张口,说出的却是“妈,我要尿尿”。妈没有抬头,只是说“灯亮着呢,去吧”。尿完尿,我回转身,站在那儿,盯着母亲,希望她看我一眼,等来的却是“冷,快去睡,感冒了过不好年”。她仍没有抬头。“那你怎么还不睡?”“快完了,一会儿睡。”在母亲的心里,赶制孩子过年的新衣新鞋,这些活儿不但是定了量的,而且也是限了时的。年年如此。

⑤直到今天,在我心中,那盏小小的灯从没有熄灭。它渺小像母亲,它柔弱像母亲,但它明亮也像母亲。母亲面对生活的态度,照亮了我们艰难生活的每一天。

⑥后来,我们家又有了另一盏油灯。那是一盏玻璃底座,玻璃肚子,带了玻璃灯罩的油灯。自从有了这盏灯,我们总希望父亲天天计工分,天天整理账,天天点亮这盏灯。那样不但整个家里会明亮很多,而且我们可以蹭亮光看书写作业。有一年的年底,父亲又点亮那盏灯,开始给人们算账,我又蹭光写起作业,写完我就去睡了。但我睡醒一觉,发现父亲仍然在翻本子打算盘。冬天天冷,他一会儿哈手,一会儿跺脚,眉头紧锁,仿佛遇到了什么大事,看着父亲着急不安的样子,我便从窝里伸出头问“爹,咋了?”“没咋。”他没有看我。“没咋,那咋不睡?”我又问。这时他转过脸,看着我说:“有两毛钱,对不上账。”“多了还是少了?”我接着问。“多了。”他说。“多了,那好呀!”我说。他又转过头并拧小灯火,走过来坐在炕沿边摸着我的脸:“不知道给谁少算了。两毛,一个壮劳力两天才能挣到。”

⑦在我心中,那盏小小的油灯也从来没有和父亲分开过。它教给我认真、公道、善良地面对人、对事。遇到疑难,面对选择时推己及人。

⑧后来,我上了高中。为了在教室关灯后能多学习一会儿,很多同学都备了一盏小油灯。多少次,当冬天的寒冷冻得我手不能拿笔想放弃的时候,是这盏小小的灯给了我些许的温暖。尤其难忘的是,有一个冬天的早晨,我带了灯去教室背书,可是只过了一会儿就油尽灯灭,正在我不知如何是好时,一个与我坐得不远的女同学将她的灯推到了我的面前,自己站起来走出了教室。这一举动是我万万没想到的,因为在那个年代,男女同学是连话都不说的。何况这个女同学是我们男生认为最丑且经常被嘲讽的,而且她也应该是意识到了的。那一刻,我似乎懂得了什么是真正的美。

⑨几十年来,陪伴我长大的大大小小、形态各异的油灯,都已难得见到了。但它照耀我前行的路却是那样的明亮宽展,给我以启迪又是那样的深刻受用。

⑩“灯如红豆最相思”的前面还有一句,是“书似青山常乱叠”。把灯和相思联系起来的这位诗人,忽然升华了我对灯相思的境界和品位。

(选文有删改)

20.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.开头引用“灯如红豆最相思”这一句,既照应文章题目,又奠定全文感情基调。

B.第④段母亲没有抬头看“我”,反映出母亲为我们赶制新衣的忙碌和深沉的爱。

C.第⑥段父亲执意要将多出的两毛钱对清,是为了给“我”上一堂具有教育意义的课。

D.文章叙写回忆,语言朴实自然;精选生活片段表达感情,真挚动人。

21.第②段在文中有什么作用?(6分)

答:_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

22.文章以“灯如红豆”为题目,有什么妙处?(6分)

答:_______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

五、本大题1小题,共60分。

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

“出发”与“到达”是生活中的常见现象,也是充满哲思的话题。有时,出发是洋溢着欢笑的启航,到达则是血汗换来的回报;有时,出发意味着对新道路的探索,到达则是阶段性的总结……

关于“出发”与“到达”,你有怎样的联想与思考?请据此写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体(诗歌除外),自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于700字。

参考答案

高中学业水平合格性

考试模拟测试卷(四)

1.C 2.B 3.D

4.B 本题考查正确使用词语的能力。第一空处,“神往”指心里向往,宾语通常是某些地方或境界。“艳羡”指十分羡慕。与“它的孤高”搭配,“艳羡”更恰当。第二空处,“家喻户晓”指每家每户都知道,一般指人。“举世瞩目”形容影响很大,一般指功绩。根据语境形容的是“他的功绩”应选“举世瞩目”。第三空处,“虽然”表示转折关系的连词。“即使”表示假设关系的连词。最后两个分句之间是转折关系,应选“虽然”。故正确答案为B。

5.B 缘木求鱼:爬到树上去找鱼,比喻方向、方法不对,一定达不到目的。用在此处属望文生义。

6.C A.两面对一面,删掉“能否”;B.语序不当,正常语序为“分类收集、分类运输、分类处理”;D.语序不当,将“深入作品的意境中”“理解文字的表层含义”互换位置。

7.D A项,把“文艺创作”比喻成“挖井”,“文学成果”比喻成“甘泉”。B项,把“没有求知欲的人”比喻成“没有翅膀的鸟儿”。C项,把“故乡”比喻成“一个人最初的滋养之地”和“一个人运行的支点”。D项,拟人的手法,赋予了“树林”“河流”人的情态。

8.A “舍下”是谦辞,不能用于对方。

9.A 根据“不但……更要……”可知,④①相连,排除C、D两项;②是原因,只能解释③,所以③②相连,且③在②前,排除B项。

10.B 罗贯中和袁绍对应的是《三国演义》,不是《水浒传》。

11.(1)圣人之所以为圣 愚人之所以为愚

(2)缦立远视 而望幸焉

(3)飘飘乎如遗世独立 羽化而登仙

(4)不能十步 驽马十驾

12.D 效:为……效命。

13.C 根据大意,再结合名词、代词“诸瑶”“锦”“祸福”“瑶”“其”,可以判断出C项正确。

14.D 深受爱戴信赖是因为他“为人诚实,洞见肺腑”,而不是因为他重视教化。

15.(1)林锦劝说遣散一千多人,杀了那些不听劝告的贼人,而安抚聚集那些流散的贼人。

(2)改换灵山的土城,筑成高大的城墙,连绵五百丈,最终修成了石城。

16.(1)元稹当日(奉召)还京,“春”字含着希望,“归”字藏着温暖,喜悦自明;诗人远谪江州,“秋”字透出悲凉,“去”字暗含斥逐,悲戚立见。

(2)用了传神的动作描写,“循、绕、觅”三个字准确描绘出诗人在本来不大的驿亭里转来转去,仔细辨认的动人情景,表现了他怀友思故的真挚情意。

17.D A.选项以偏概全。原文第一段说的是“在文化生活或行为方式上要回避相关名物的特殊现象”。B.选项曲解文意。原文第二段说的是“每一个汉字都有其固有的书写形式、特定读音和特定含义……避讳文化也对汉字的发展和演变产生了巨大的影响”。C.选项强加因果。由原文第四段“首先是为汉语……其次是……失其义理”可知,“避讳带来的新读音、新词语”与“失其义理的怪诞词及词的怪诞用法的出现”都是避讳对语言学产生的影响,二者并无因果关系。

18.D “这是运用覆盖的方法来避讳”错。由原文第三段“最后就是用红纸或者黄纸将要避讳的汉字覆盖”可知,选项所说的不是汉字覆盖的方法。

19.①造成汉字使用混乱,文献中出现大量错字、别字、空字,影响后人阅读;②造成材料失真,给甄别、使用文史材料带来困难;③造成怪诞词及词的怪诞用法,失其义理;④产生大量的残缺字。

20.C C项,“是为了给“我”上一堂具有教育意义的课”错,那是“处于父亲的善良和正直”。

21.①城市迷人的灯光与后文柔弱的小油灯形成鲜明的对比,突出了小油灯对“我”影响之大、启迪之深。②引出下文“我”对小油灯及往事的回忆,奠定了全文的感情基调。

22.①“灯如红豆”化用诗句,使题目富有诗意。②“灯”是文章的线索,全文围绕“灯”组织材料,结构清晰,叙事集中。③“红豆”寄托相思,“灯如红豆”生动形象地表达了“我”对往事的深深怀念之情。

23.[写作提示]

本次作文题以“出发”与“到达”为主题,提出这两个词语是生活中的常见现象和哲思话题。题目引导我们探讨这两个概念之间的联系和区别,以及它们在人生中的意义。这是一个开放性的题目,可以引导学生从不同角度思考人生、成长和目标等问题。

参考立意:①人生旅程:出发与到达的意义。②成长探索:出发的勇气与到达的智慧。③目标追求:从出发到到达的心理历程。④社会现象:出发与到达在不同领域的体现。

同课章节目录