第3课 古代西亚、非洲文化 课后提升训练(含答案)—— 2024-2025学年高中历史选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第3课 古代西亚、非洲文化 课后提升训练(含答案)—— 2024-2025学年高中历史选择性必修3 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 293.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-14 17:04:32 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 第3课 古代西亚、非洲文化

【基础巩固】

1.两河流域位于亚、非、欧三大洲的交界处,其外部濒临大海,内部则河流密布,对外、对内交通都极为便利。两河流域的地形地貌大体可以分为丘陵、平原和沼泽三种类型,形成了丰富多样的生活方式和经济类型。这一自然条件有助于解释两河流域( )

A.宗教信仰和习俗统一性

B.文化的多样性和开放性

C.文化的渊源具有相同性

D.文明演变呈现出连续性

2.“什尔巴克,这是个你也知道的市镇,它的位置在幼发拉底。那是个古老的市镇,诸神都在那里存身,是他们让诸大神泛起洪水。”以上文字出自( )

A.《吉尔伽美什》 B.《罗摩衍那》

C.《摩诃婆罗多》 D.《荷马史诗》

3.两河流域的一个重要传统是国王登基后一般会颁布法典。在《汉谟拉比法典》之前,西亚地区已经有过多次颁布法典的行动,如埃什嫩那国王俾拉拉马的法典、伊新国王李必特·伊丝达的法典。这些法典的颁布从根本上是为了( )

A.维护统治者的权威

B.树立公平正义形象

C.宣扬君权神授思想

D.保障平民正当权利

4.在古代近东地区广为流传的西亚巴奥神,因职司与埃及的塞特神一样都是暴雨之神而被埃及人所接纳;西亚地区的阿斯塔特女神同样也被请进埃及的神庙之中,受到埃及人的膜拜。这表明古埃及( )

A.文明发展缺乏主体性

B.宗教影响了文明发展历程

C.吸收包容外来的文化

D.推动了世界文化的一体化

5.古埃及在司法审判开始之前,要先由神职人员主持祈祷仪式,再由神职人员和法官一起进行听证、寻找证据,最后神职人员和法官会达成一个裁决,并宣布裁定结果。据此可知,古埃及( )

A.政治生活缺乏法治基础

B.司法实践带有宗教色彩

C.神职人员主导司法过程

D.司法审判缺乏严格程序

6.古埃及人制定了世界上第一部太阳历,将一年分为泛滥季、播种季和收获季,每季4个月,年末另加5天为节日。古埃及人制定该历法的主要目的在于( )

A.揭示尼罗河定期泛滥的规律

B.彰显法老对于科技文化的重视

C.指导农业以合理地安排农事

D.探索自然奥秘以神化专制统治

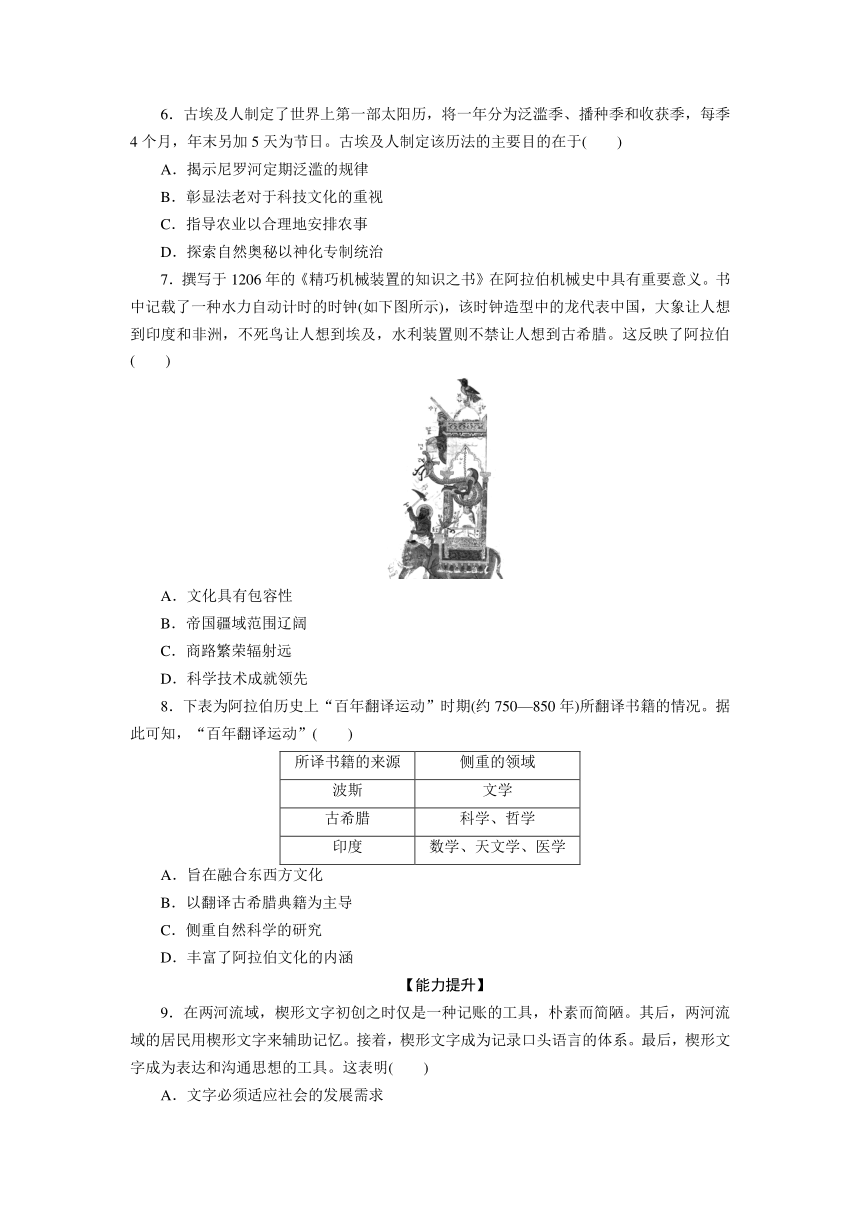

7.撰写于1206年的《精巧机械装置的知识之书》在阿拉伯机械史中具有重要意义。书中记载了一种水力自动计时的时钟(如下图所示),该时钟造型中的龙代表中国,大象让人想到印度和非洲,不死鸟让人想到埃及,水利装置则不禁让人想到古希腊。这反映了阿拉伯( )

A.文化具有包容性

B.帝国疆域范围辽阔

C.商路繁荣辐射远

D.科学技术成就领先

8.下表为阿拉伯历史上“百年翻译运动”时期(约750—850年)所翻译书籍的情况。据此可知,“百年翻译运动”( )

所译书籍的来源 侧重的领域

波斯 文学

古希腊 科学、哲学

印度 数学、天文学、医学

A.旨在融合东西方文化

B.以翻译古希腊典籍为主导

C.侧重自然科学的研究

D.丰富了阿拉伯文化的内涵

【能力提升】

9.在两河流域,楔形文字初创之时仅是一种记账的工具,朴素而简陋。其后,两河流域的居民用楔形文字来辅助记忆。接着,楔形文字成为记录口头语言的体系。最后,楔形文字成为表达和沟通思想的工具。这表明( )

A.文字必须适应社会的发展需求

B.文字的功能经历了不断完善的过程

C.文字产生之后就具备完善功能

D.文字的书写经历了由繁到简的演变

10.在《吉尔伽美什》中,吉尔伽美什是乌鲁克的国王,他的称号意为“拥有广场的乌鲁克国王”,与此相对,恩奇都是个浑身长毛并与野兽为伍的野人,在与吉尔伽美什决斗后,两人成为莫逆之交,并肩合作,斩妖降魔。这一故事情节折射出古代两河流域( )

A.文明的冲突与融合

B.社会矛盾异常尖锐

C.神话色彩比较浓厚

D.文明达到较高水平

11.在叙利亚帕尔米拉古城遗址发现的一块石碑上,题词用希腊文书写,日期是137年4月18日,用罗马数字标注;石雕上所刻人物靠在希腊式躺椅上,手举希腊式酒杯。在遗址附近,考古学家还发现了麻、毛、棉、丝等500多件纺织品。据材料可推断,当时的帕尔米拉是( )

A.亚历山大帝国时的希腊化城市

B.欧亚民族迁徙的首要陆路通道

C.沟通东西方交流的贸易集散地

D.融合世界优秀文化遗产的代表

12.古埃及人把多年积累起来的测地知识逐渐发展成为几何学,还把他们的天文知识和几何知识结合起来用于建造神庙,使一年里某几天的阳光能以特定方式照射到庙宇里。这说明古埃及人的数学成就( )

A.集中于算术和几何两个方面

B.受到农业和神学的双重影响

C.主要服务于法老的专制统治

D.代表了当时世界的最高水平

13.公元前14世纪,埃及地区的文化出现了一种崭新的风格,它在建筑上力求简化神庙结构,停止对阿蒙神的崇拜,让人们在露天庭院更直接地感受到阿顿神光芒的照射;在艺术方面注重描绘家庭生活,注重对人物表情和动作的瞬间捕捉。据此可知,这一时期的古埃及( )

A.世俗权力得到一定强化

B.崇尚人文主义和重利观念

C.建筑艺术神权色彩浓厚

D.宗教势力被世俗权力颠覆

14.互相学习、充实、传承是人类文化发展的必然规律。阿拉伯文化在中古时期是一个强势文化,对东西方都产生过深远的影响,特别是“阿拉伯人点燃了文明之火,并照亮了欧洲黑暗的走廊”。材料表明( )

A.阿拉伯人是东西方文化传播的使者

B.阿拉伯文化对文艺复兴有推动作用

C.文化传播实现于国家统治范围内

D.欧洲文明源自阿拉伯及东方国家

15.《萨比天文历表》是阿拉伯天文学家白塔尼吸取希腊天文学理论的合理部分,修正托勒密的一些错误理论,并根据新的观测资料和实践经验写成的。这部著作传入欧洲后,被哥白尼多次引用,欧洲有很多天文学术语源自阿拉伯语。据此可知,阿拉伯文化( )

A.直接推动了欧洲社会转型

B.反映了东西方的文化冲突

C.继承了古代西方文化遗产

D.促进世界文明交融和发展

16.《天方夜谭》描述的人物,“从商人到金匠,从理发师到渔夫,从平民到国王,几乎人人都是物质派”,“悬诗”之所以能在阿拉伯半岛产生,也是因为阿拉伯半岛上集市的繁荣。这反映了( )

A.地理环境对阿拉伯商业发展的影响

B.阿拉伯人成为东西文化交流的桥梁

C.阿拉伯文化具有开放包容的品质

D.重商倾向对阿拉伯文学的影响

17.阅读材料,回答问题。

材料一 从公元前3200年到公元前2350年,十几个苏美尔城邦……支配着美索不达米亚的公共事务。……当和平得以维系,政府也会组织建造大型公共设施。宫殿、神庙和抵御外敌的高墙出现在所有苏美尔的城市中,全部工作都由吉尔伽美什这样的领袖来组织和协调完成。神话中就曾提到吉尔伽美什在乌鲁克建造城墙和神庙的事迹。……比建筑物更为重要的是灌溉系统,它支撑着农业生产与城市社会。随着人口的增加,苏美尔人扩大了蓄水池和水渠的灌溉网络。

——摘编自[美]杰里·本特利等

《新全球史》

材料二 下图为古埃及一位祭司的墓室壁画。这位祭司大约生活在公元前15世纪,画中描绘了埃及南部的农民犁地并播种的情形。

——摘编自[美]杰里·本特利等

《新全球史》

(1)根据材料一,概括指出两河流域早期文明的政治特色。

(2)根据材料一并结合所学知识,分析为什么在两河流域早期文明中“比建筑物更为重要的是灌溉系统”。

(3)根据材料一、材料二,说明两河流域的早期文明与古代埃及文明的共同特征。

18.阅读材料,回答问题。

材料一 伍麦叶王朝的第二任哈里发的儿子,让人将一些有关医学、炼金术的希腊文、古叙利亚文和科普特文著作翻译成阿拉伯文,从而拉开阿拉伯帝国翻译运动的帷幕。第十任哈里发又命人将有关波斯萨珊王朝的历史及其典章制度的书从波斯文译成阿拉伯文。阿巴斯王期的第七任哈里发设立专门机构,集中来自全国各地的学者、翻译家和抄写人员等,从事翻译、注释以及著述等工作。在8世纪至10世纪的文化翻译运动中,阿拉伯学者把大批古代希腊、罗马的哲学、自然科学著作以及一些波斯、印度的文史、医学著作译成阿拉伯文,为阿拉伯文化的兴益和繁荣奠定了基础,有效地保存了人类的古代文化遗产。

——摘编自李荣建《中古时期

阿拉伯文化与西方文化的交流》

材料二 中世纪的阿拉伯人继承和发展了古代希腊的理性传统,在实验科学、医学、化学、数学、天文学等方面取得了领先全球的成就。阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后的哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家。12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新译成欧洲的各种文字,欧洲人才重新听到亚里士多德的名字,接触到真实的希腊古典哲学著作。从阿拉伯世界涌来的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的飞跃,促进了发展自由思想的伟大进步,促进了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——摘编自蔡德贵《中世纪阿拉伯人

对哲学和科学的贡献》等

(1)根据材料一,概括阿拉伯帝国翻译运动的特点。

(2)根据材料二,概括阿拉伯人对欧洲社会的影响。

参考答案

【基础巩固】

1.【答案】B 【解析】根据材料“位于亚、非、欧三大洲的交界处……对外、对内交通都极为便利”“形成了丰富多样的生活方式和经济类型”可知,两河流域的自然条件有利于当地形成具有多样性和开放性的文化,故选B项。

2.【答案】A 【解析】根据材料“它的位置在幼发拉底”可知,该文学作品出现在两河流域。《吉尔伽美什》是古代两河流域的著名史诗,故选A项。

3.【答案】A 【解析】根据材料并结合所学知识可知,法律是国家暴力机器的重要组成部分,其根本目的是维护自身统治,故选A项。

4.【答案】C 【解析】根据材料可知,古埃及人接纳了来自西亚地区的神,这体现了古埃及对外来文化的包容,故选C项。

5.【答案】B 【解析】根据材料可知,古埃及的司法过程中有神职人员的参与,这体现出古埃及的司法实践带有宗教色彩,故选B项。

6.【答案】C 【解析】根据材料“将一年分为泛滥季、播种季和收获季”并结合所学知识可知,古埃及人制定的太阳历有助于指导农业以合理地安排农事,故选C项。

7.【答案】A 【解析】根据材料“该时钟造型中的龙代表中国,大象让人想到印度和非洲,不死鸟让人想到埃及,水利装置则不禁让人想到古希腊”可知,阿拉伯的机械装置蕴含多种文化象征,这反映了阿拉伯文化具有包容性,故选A项。

8.【答案】D 【解析】根据材料并结合所学知识可知,阿拉伯“百年翻译运动”历时约100年,地跨亚、非、欧,交融波斯、印度、希腊、罗马等古代东西方文化,能够丰富阿拉伯文化的内涵,故D项正确;“百年翻译运动”主要是为吸取先进文化遗产,不是旨在融合东西方文化,排除A项;材料表明“百年翻译运动”除了翻译古希腊典籍外,还有波斯、印度的典籍,排除B项;“百年翻译运动”既涉及自然科学,也包括人文学科,排除C项。

【能力提升】

9.【答案】B 【解析】楔形文字的用途由记账到辅助记忆,再到记录口语,最后变成表达和沟通思想的工具,表明文字的功能是不断完善的,故B项正确;A项说法过于绝对,排除;B项说法不符合实际,排除;材料没有体现文字的书写经历了由繁到简的演变,排除D项。

10.【答案】A 【解析】根据材料并结合所学知识可知,《吉尔伽美什》是古代两河流域的文学作品,其记载的国王与野人从决斗到成为莫逆之交、合作战斗的情节,反映了两河流域不同民族和文化的冲突与融合,故选A项。

11.【答案】C 【解析】根据材料可知,叙利亚帕尔米拉古城遗址出土的一块2世纪的石碑上具有古希腊和古罗马的元素,考古学家在该遗址附近还发现了大量丝等来自东方的纺织品,由此可以推断,当时的帕尔米拉是沟通东西方交流的贸易集散地,故C项正确;亚历山大帝国存在于公元前336—前323年,与材料时间不符,排除A项;由材料无法推断出帕尔米拉是欧亚民族迁徙的首要陆路通道,排除B项;D项夸大了帕尔米拉的作用,排除。

12.【答案】B 【解析】根据材料“把多年积累起来的测地知识逐渐发展成为几何学,还把他们的天文知识和几何知识结合起来用于建造神庙”可知,古埃及人的数学成就受到农业和神学的双重影响,故选B项。

13.【答案】A 【解析】根据材料可知,公元前14世纪,古埃及的文化出现新变化,神庙结构和神的崇拜仪式被简化,艺术作品注重描绘家庭生活和人的动作、表情,这反映出当时古埃及的世俗权力得到一定强化,宗教势力有所削弱,故A项正确;材料没有体现重利观念,排除B项;材料反映了古埃及建筑艺术的神权色彩有所削弱,排除C项;“颠覆”的说法与史实不符,排除D项。

14.【答案】B 【解析】材料强调的是阿拉伯文化“照亮了欧洲黑暗的走廊”,意在说明阿拉伯文化对欧洲文艺复兴有推动作用,故选B项。

15.【答案】D 【解析】根据材料可知,阿拉伯天文学家白塔尼吸取希腊天文学理论的合理部分,写成《萨比天文历表》,而此著作传入欧洲后,又被哥白尼多次引用,且欧洲有很多天文学术语源自阿拉伯语,这说明阿拉伯文化在一定程度上促进了世界文明的交融和发展,故D项正确;A项在材料中无法体现,排除;材料反映的是东西方文化的交融,排除B项;根据材料可知,阿拉伯文化不但继承了古代西方文化遗产,而且反过来又促进了西方文化的发展,C项无法全面反映材料,排除。

16.【答案】D 【解析】根据材料可知,《天方夜谭》描述的人物几乎都是“物质派”,“悬诗”的产生也受到阿拉伯半岛的繁荣集市的影响,这体现了重商倾向对阿拉伯文学的影响,故选D项。

17.【答案】(1)政治特色:城邦政治盛行;形成了较为完备的国家机器;政府承担管理公共事务的职能。

(2)原因:农业是各个城邦赖以生存的基础,灌溉系统的修建能够为农业生产提供可靠的保障。

(3)共同特征:神庙、祭司等与宗教相关的事务及相关机构或人物在社会生活中具有重要作用;都重视农业生产的发展,都拥有特色农业生产技术。

18.【答案】(1)特点:持续时间长;统治者重视;注重吸收学习被征服地区的文化;设立专门机构组织;参与群体较为广泛;译书范围不断扩大。

(2)影响:阿拉伯人在自然科学领域取得了领先全球的成就,影响了欧洲近代自然科学的发展;将被湮没的古代希腊文化成果保存并重新传回欧洲,为文艺复兴提供了条件;将中国的四大发明传播到欧洲,促进了西欧封建社会的崩溃和资本主义社会的兴起。

【基础巩固】

1.两河流域位于亚、非、欧三大洲的交界处,其外部濒临大海,内部则河流密布,对外、对内交通都极为便利。两河流域的地形地貌大体可以分为丘陵、平原和沼泽三种类型,形成了丰富多样的生活方式和经济类型。这一自然条件有助于解释两河流域( )

A.宗教信仰和习俗统一性

B.文化的多样性和开放性

C.文化的渊源具有相同性

D.文明演变呈现出连续性

2.“什尔巴克,这是个你也知道的市镇,它的位置在幼发拉底。那是个古老的市镇,诸神都在那里存身,是他们让诸大神泛起洪水。”以上文字出自( )

A.《吉尔伽美什》 B.《罗摩衍那》

C.《摩诃婆罗多》 D.《荷马史诗》

3.两河流域的一个重要传统是国王登基后一般会颁布法典。在《汉谟拉比法典》之前,西亚地区已经有过多次颁布法典的行动,如埃什嫩那国王俾拉拉马的法典、伊新国王李必特·伊丝达的法典。这些法典的颁布从根本上是为了( )

A.维护统治者的权威

B.树立公平正义形象

C.宣扬君权神授思想

D.保障平民正当权利

4.在古代近东地区广为流传的西亚巴奥神,因职司与埃及的塞特神一样都是暴雨之神而被埃及人所接纳;西亚地区的阿斯塔特女神同样也被请进埃及的神庙之中,受到埃及人的膜拜。这表明古埃及( )

A.文明发展缺乏主体性

B.宗教影响了文明发展历程

C.吸收包容外来的文化

D.推动了世界文化的一体化

5.古埃及在司法审判开始之前,要先由神职人员主持祈祷仪式,再由神职人员和法官一起进行听证、寻找证据,最后神职人员和法官会达成一个裁决,并宣布裁定结果。据此可知,古埃及( )

A.政治生活缺乏法治基础

B.司法实践带有宗教色彩

C.神职人员主导司法过程

D.司法审判缺乏严格程序

6.古埃及人制定了世界上第一部太阳历,将一年分为泛滥季、播种季和收获季,每季4个月,年末另加5天为节日。古埃及人制定该历法的主要目的在于( )

A.揭示尼罗河定期泛滥的规律

B.彰显法老对于科技文化的重视

C.指导农业以合理地安排农事

D.探索自然奥秘以神化专制统治

7.撰写于1206年的《精巧机械装置的知识之书》在阿拉伯机械史中具有重要意义。书中记载了一种水力自动计时的时钟(如下图所示),该时钟造型中的龙代表中国,大象让人想到印度和非洲,不死鸟让人想到埃及,水利装置则不禁让人想到古希腊。这反映了阿拉伯( )

A.文化具有包容性

B.帝国疆域范围辽阔

C.商路繁荣辐射远

D.科学技术成就领先

8.下表为阿拉伯历史上“百年翻译运动”时期(约750—850年)所翻译书籍的情况。据此可知,“百年翻译运动”( )

所译书籍的来源 侧重的领域

波斯 文学

古希腊 科学、哲学

印度 数学、天文学、医学

A.旨在融合东西方文化

B.以翻译古希腊典籍为主导

C.侧重自然科学的研究

D.丰富了阿拉伯文化的内涵

【能力提升】

9.在两河流域,楔形文字初创之时仅是一种记账的工具,朴素而简陋。其后,两河流域的居民用楔形文字来辅助记忆。接着,楔形文字成为记录口头语言的体系。最后,楔形文字成为表达和沟通思想的工具。这表明( )

A.文字必须适应社会的发展需求

B.文字的功能经历了不断完善的过程

C.文字产生之后就具备完善功能

D.文字的书写经历了由繁到简的演变

10.在《吉尔伽美什》中,吉尔伽美什是乌鲁克的国王,他的称号意为“拥有广场的乌鲁克国王”,与此相对,恩奇都是个浑身长毛并与野兽为伍的野人,在与吉尔伽美什决斗后,两人成为莫逆之交,并肩合作,斩妖降魔。这一故事情节折射出古代两河流域( )

A.文明的冲突与融合

B.社会矛盾异常尖锐

C.神话色彩比较浓厚

D.文明达到较高水平

11.在叙利亚帕尔米拉古城遗址发现的一块石碑上,题词用希腊文书写,日期是137年4月18日,用罗马数字标注;石雕上所刻人物靠在希腊式躺椅上,手举希腊式酒杯。在遗址附近,考古学家还发现了麻、毛、棉、丝等500多件纺织品。据材料可推断,当时的帕尔米拉是( )

A.亚历山大帝国时的希腊化城市

B.欧亚民族迁徙的首要陆路通道

C.沟通东西方交流的贸易集散地

D.融合世界优秀文化遗产的代表

12.古埃及人把多年积累起来的测地知识逐渐发展成为几何学,还把他们的天文知识和几何知识结合起来用于建造神庙,使一年里某几天的阳光能以特定方式照射到庙宇里。这说明古埃及人的数学成就( )

A.集中于算术和几何两个方面

B.受到农业和神学的双重影响

C.主要服务于法老的专制统治

D.代表了当时世界的最高水平

13.公元前14世纪,埃及地区的文化出现了一种崭新的风格,它在建筑上力求简化神庙结构,停止对阿蒙神的崇拜,让人们在露天庭院更直接地感受到阿顿神光芒的照射;在艺术方面注重描绘家庭生活,注重对人物表情和动作的瞬间捕捉。据此可知,这一时期的古埃及( )

A.世俗权力得到一定强化

B.崇尚人文主义和重利观念

C.建筑艺术神权色彩浓厚

D.宗教势力被世俗权力颠覆

14.互相学习、充实、传承是人类文化发展的必然规律。阿拉伯文化在中古时期是一个强势文化,对东西方都产生过深远的影响,特别是“阿拉伯人点燃了文明之火,并照亮了欧洲黑暗的走廊”。材料表明( )

A.阿拉伯人是东西方文化传播的使者

B.阿拉伯文化对文艺复兴有推动作用

C.文化传播实现于国家统治范围内

D.欧洲文明源自阿拉伯及东方国家

15.《萨比天文历表》是阿拉伯天文学家白塔尼吸取希腊天文学理论的合理部分,修正托勒密的一些错误理论,并根据新的观测资料和实践经验写成的。这部著作传入欧洲后,被哥白尼多次引用,欧洲有很多天文学术语源自阿拉伯语。据此可知,阿拉伯文化( )

A.直接推动了欧洲社会转型

B.反映了东西方的文化冲突

C.继承了古代西方文化遗产

D.促进世界文明交融和发展

16.《天方夜谭》描述的人物,“从商人到金匠,从理发师到渔夫,从平民到国王,几乎人人都是物质派”,“悬诗”之所以能在阿拉伯半岛产生,也是因为阿拉伯半岛上集市的繁荣。这反映了( )

A.地理环境对阿拉伯商业发展的影响

B.阿拉伯人成为东西文化交流的桥梁

C.阿拉伯文化具有开放包容的品质

D.重商倾向对阿拉伯文学的影响

17.阅读材料,回答问题。

材料一 从公元前3200年到公元前2350年,十几个苏美尔城邦……支配着美索不达米亚的公共事务。……当和平得以维系,政府也会组织建造大型公共设施。宫殿、神庙和抵御外敌的高墙出现在所有苏美尔的城市中,全部工作都由吉尔伽美什这样的领袖来组织和协调完成。神话中就曾提到吉尔伽美什在乌鲁克建造城墙和神庙的事迹。……比建筑物更为重要的是灌溉系统,它支撑着农业生产与城市社会。随着人口的增加,苏美尔人扩大了蓄水池和水渠的灌溉网络。

——摘编自[美]杰里·本特利等

《新全球史》

材料二 下图为古埃及一位祭司的墓室壁画。这位祭司大约生活在公元前15世纪,画中描绘了埃及南部的农民犁地并播种的情形。

——摘编自[美]杰里·本特利等

《新全球史》

(1)根据材料一,概括指出两河流域早期文明的政治特色。

(2)根据材料一并结合所学知识,分析为什么在两河流域早期文明中“比建筑物更为重要的是灌溉系统”。

(3)根据材料一、材料二,说明两河流域的早期文明与古代埃及文明的共同特征。

18.阅读材料,回答问题。

材料一 伍麦叶王朝的第二任哈里发的儿子,让人将一些有关医学、炼金术的希腊文、古叙利亚文和科普特文著作翻译成阿拉伯文,从而拉开阿拉伯帝国翻译运动的帷幕。第十任哈里发又命人将有关波斯萨珊王朝的历史及其典章制度的书从波斯文译成阿拉伯文。阿巴斯王期的第七任哈里发设立专门机构,集中来自全国各地的学者、翻译家和抄写人员等,从事翻译、注释以及著述等工作。在8世纪至10世纪的文化翻译运动中,阿拉伯学者把大批古代希腊、罗马的哲学、自然科学著作以及一些波斯、印度的文史、医学著作译成阿拉伯文,为阿拉伯文化的兴益和繁荣奠定了基础,有效地保存了人类的古代文化遗产。

——摘编自李荣建《中古时期

阿拉伯文化与西方文化的交流》

材料二 中世纪的阿拉伯人继承和发展了古代希腊的理性传统,在实验科学、医学、化学、数学、天文学等方面取得了领先全球的成就。阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后的哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家。12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新译成欧洲的各种文字,欧洲人才重新听到亚里士多德的名字,接触到真实的希腊古典哲学著作。从阿拉伯世界涌来的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的飞跃,促进了发展自由思想的伟大进步,促进了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——摘编自蔡德贵《中世纪阿拉伯人

对哲学和科学的贡献》等

(1)根据材料一,概括阿拉伯帝国翻译运动的特点。

(2)根据材料二,概括阿拉伯人对欧洲社会的影响。

参考答案

【基础巩固】

1.【答案】B 【解析】根据材料“位于亚、非、欧三大洲的交界处……对外、对内交通都极为便利”“形成了丰富多样的生活方式和经济类型”可知,两河流域的自然条件有利于当地形成具有多样性和开放性的文化,故选B项。

2.【答案】A 【解析】根据材料“它的位置在幼发拉底”可知,该文学作品出现在两河流域。《吉尔伽美什》是古代两河流域的著名史诗,故选A项。

3.【答案】A 【解析】根据材料并结合所学知识可知,法律是国家暴力机器的重要组成部分,其根本目的是维护自身统治,故选A项。

4.【答案】C 【解析】根据材料可知,古埃及人接纳了来自西亚地区的神,这体现了古埃及对外来文化的包容,故选C项。

5.【答案】B 【解析】根据材料可知,古埃及的司法过程中有神职人员的参与,这体现出古埃及的司法实践带有宗教色彩,故选B项。

6.【答案】C 【解析】根据材料“将一年分为泛滥季、播种季和收获季”并结合所学知识可知,古埃及人制定的太阳历有助于指导农业以合理地安排农事,故选C项。

7.【答案】A 【解析】根据材料“该时钟造型中的龙代表中国,大象让人想到印度和非洲,不死鸟让人想到埃及,水利装置则不禁让人想到古希腊”可知,阿拉伯的机械装置蕴含多种文化象征,这反映了阿拉伯文化具有包容性,故选A项。

8.【答案】D 【解析】根据材料并结合所学知识可知,阿拉伯“百年翻译运动”历时约100年,地跨亚、非、欧,交融波斯、印度、希腊、罗马等古代东西方文化,能够丰富阿拉伯文化的内涵,故D项正确;“百年翻译运动”主要是为吸取先进文化遗产,不是旨在融合东西方文化,排除A项;材料表明“百年翻译运动”除了翻译古希腊典籍外,还有波斯、印度的典籍,排除B项;“百年翻译运动”既涉及自然科学,也包括人文学科,排除C项。

【能力提升】

9.【答案】B 【解析】楔形文字的用途由记账到辅助记忆,再到记录口语,最后变成表达和沟通思想的工具,表明文字的功能是不断完善的,故B项正确;A项说法过于绝对,排除;B项说法不符合实际,排除;材料没有体现文字的书写经历了由繁到简的演变,排除D项。

10.【答案】A 【解析】根据材料并结合所学知识可知,《吉尔伽美什》是古代两河流域的文学作品,其记载的国王与野人从决斗到成为莫逆之交、合作战斗的情节,反映了两河流域不同民族和文化的冲突与融合,故选A项。

11.【答案】C 【解析】根据材料可知,叙利亚帕尔米拉古城遗址出土的一块2世纪的石碑上具有古希腊和古罗马的元素,考古学家在该遗址附近还发现了大量丝等来自东方的纺织品,由此可以推断,当时的帕尔米拉是沟通东西方交流的贸易集散地,故C项正确;亚历山大帝国存在于公元前336—前323年,与材料时间不符,排除A项;由材料无法推断出帕尔米拉是欧亚民族迁徙的首要陆路通道,排除B项;D项夸大了帕尔米拉的作用,排除。

12.【答案】B 【解析】根据材料“把多年积累起来的测地知识逐渐发展成为几何学,还把他们的天文知识和几何知识结合起来用于建造神庙”可知,古埃及人的数学成就受到农业和神学的双重影响,故选B项。

13.【答案】A 【解析】根据材料可知,公元前14世纪,古埃及的文化出现新变化,神庙结构和神的崇拜仪式被简化,艺术作品注重描绘家庭生活和人的动作、表情,这反映出当时古埃及的世俗权力得到一定强化,宗教势力有所削弱,故A项正确;材料没有体现重利观念,排除B项;材料反映了古埃及建筑艺术的神权色彩有所削弱,排除C项;“颠覆”的说法与史实不符,排除D项。

14.【答案】B 【解析】材料强调的是阿拉伯文化“照亮了欧洲黑暗的走廊”,意在说明阿拉伯文化对欧洲文艺复兴有推动作用,故选B项。

15.【答案】D 【解析】根据材料可知,阿拉伯天文学家白塔尼吸取希腊天文学理论的合理部分,写成《萨比天文历表》,而此著作传入欧洲后,又被哥白尼多次引用,且欧洲有很多天文学术语源自阿拉伯语,这说明阿拉伯文化在一定程度上促进了世界文明的交融和发展,故D项正确;A项在材料中无法体现,排除;材料反映的是东西方文化的交融,排除B项;根据材料可知,阿拉伯文化不但继承了古代西方文化遗产,而且反过来又促进了西方文化的发展,C项无法全面反映材料,排除。

16.【答案】D 【解析】根据材料可知,《天方夜谭》描述的人物几乎都是“物质派”,“悬诗”的产生也受到阿拉伯半岛的繁荣集市的影响,这体现了重商倾向对阿拉伯文学的影响,故选D项。

17.【答案】(1)政治特色:城邦政治盛行;形成了较为完备的国家机器;政府承担管理公共事务的职能。

(2)原因:农业是各个城邦赖以生存的基础,灌溉系统的修建能够为农业生产提供可靠的保障。

(3)共同特征:神庙、祭司等与宗教相关的事务及相关机构或人物在社会生活中具有重要作用;都重视农业生产的发展,都拥有特色农业生产技术。

18.【答案】(1)特点:持续时间长;统治者重视;注重吸收学习被征服地区的文化;设立专门机构组织;参与群体较为广泛;译书范围不断扩大。

(2)影响:阿拉伯人在自然科学领域取得了领先全球的成就,影响了欧洲近代自然科学的发展;将被湮没的古代希腊文化成果保存并重新传回欧洲,为文艺复兴提供了条件;将中国的四大发明传播到欧洲,促进了西欧封建社会的崩溃和资本主义社会的兴起。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享