第3单元 人口迁徙、文化交融与认同 达标检测(含答案)—— 2024-2025学年高中历史选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第3单元 人口迁徙、文化交融与认同 达标检测(含答案)—— 2024-2025学年高中历史选择性必修3 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-15 22:54:20 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

达标检测

(时间:75分钟 分数:100分)

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.印欧人入侵前,虽然西亚、南亚、南欧已经出现了古代文明,但这些文明中心只是零星地散布在个别地区。印欧人入侵后,南亚次大陆到西欧几乎连成一片。由此可知,印欧人的迁徙( )

A.促进了众多新的文明出现 B.引发了沿途民族的大转移

C.加速了被征服地社会发展 D.促进了区域文明间的交流

2.公元前8—前6世纪,希腊经历了200年左右的向海外移民时期。海外移民通常是由某一城邦发起的,它提供船只和海外移民所需的各项生产资料,被称为“母邦”;母邦把部分公民迁移到海外某地另立家园,新家园被称为“子邦”。母邦可从子邦获得粮食及铜、铁、锡等原料,同时以本土所产手工业品和油、酒之类的商品与子邦相互交换。由此可知,希腊的海外移民运动( )

A.推动了商品经济的发展 B.加剧了城邦间的社会矛盾

C.开启对外殖民历史先河 D.促进了古代希腊人的形成

3.公元前13—前7世纪,雅利安人在征服整个北印度的过程中,吸收了达罗毗荼人的文化,生活方式逐渐从游牧转变为定居的农业生活,实现了向奴隶社会的过渡。由此可知,雅利安人的迁徙( )

A.造成了古印度文明的中断 B.加剧了农牧世界的冲突

C.将印度卷入“希腊化时代” D.塑造了早期的印度文明

4.4世纪中后期,匈奴在与两汉征战失败后转而西迁,引发了日耳曼民族大迁徙。不同于同时期中国少数民族内迁后的内部整合,进入罗马的日耳曼族群纷纷选择“去罗马化”,最终只能依靠“普世教会”作为精神统一的力量。这表明匈奴西迁( )

A.直接导致罗马帝国分裂 B.加剧了欧洲政治的分裂

C.利于维护欧洲统一局面 D.保证了汉朝的长治久安

5.为打击占据罗马西班牙行省的日曼人分支汪达尔人,415年,罗马统治者支持日耳曼人的另一分支西哥特人迁徙至西班牙。之后,西哥特人在西班牙建立王国并定居于此,并与原住民及罗马人接触来往,相互联姻。这说明西哥特人的迁徙( )

A.改变了欧洲的区域族群分布 B.解决了罗马帝国的边境压力

C.造成了罗马帝国的分裂 D.限制了西班牙土著文化的发展

6.从公元前2千纪初开始,古代亚欧大陆的整个农耕世界,都经历了由北方来的以战车为武装的部族的入侵。这一现象反映出当时( )

A.游牧文明发展水平较高 B.游牧文明与农耕文明的交流

C.农耕文明发展严重停滞 D.不同文明区域发展模式迥异

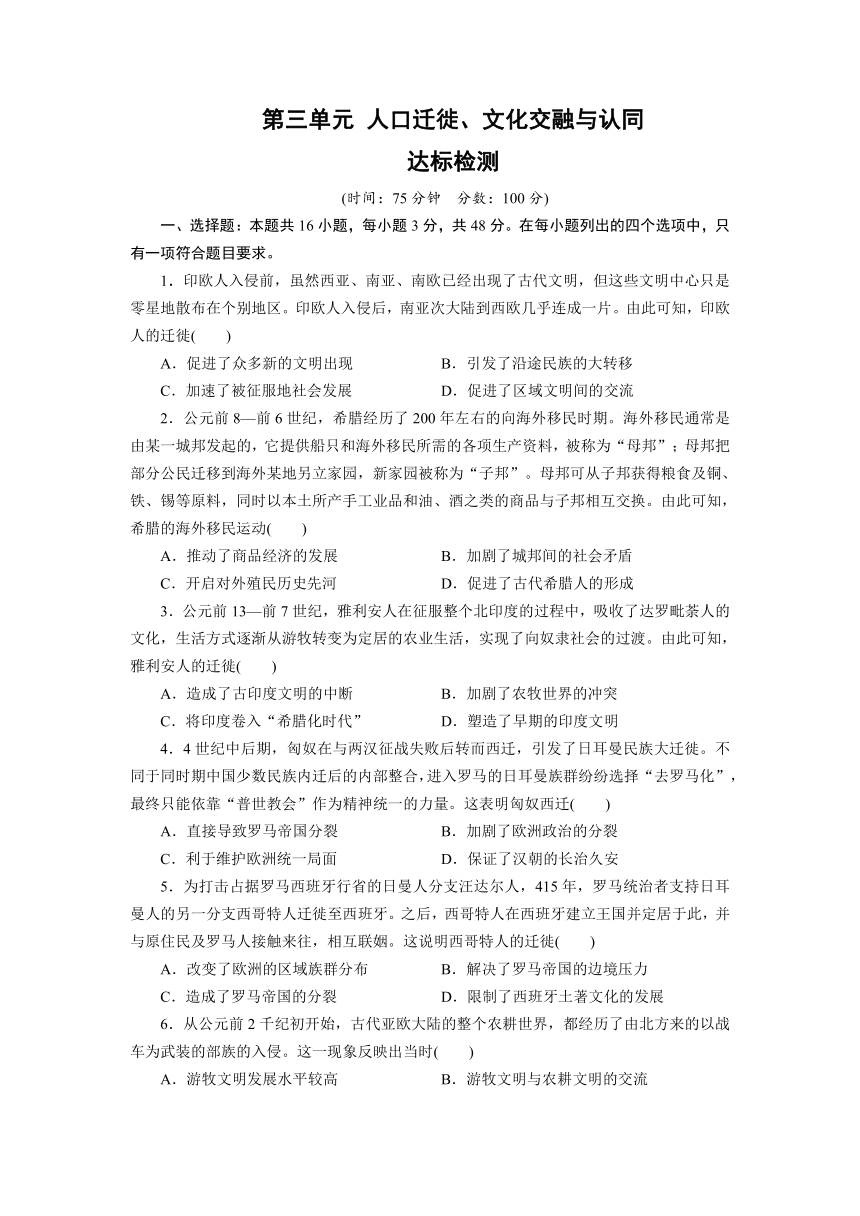

7.下表是1650-1750年欧洲、美洲、非洲的人口占世界人口百分比的变化。据此推知( )

年份 欧洲 美洲 非洲

1650年 18.3% 2.4% 18.3%

1750年 19.2% 1.6% 13.1%

A.欧美国家政府鼓励移民 B.奴隶贸易的发展和泛滥

C.西方国家殖民扩张加快 D.高产作物的引进和种植

8.在墨西哥城三文化广场上,至今屹立一碑,碑文对16世纪初西班牙人征服墨西哥的历史作如下评价:“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥。”这主要说明( )

A.人口流动推动文明交融 B.全球普遍联系逐渐建立

C.自由移民促进美洲发展 D.人口迁移导致“人口置换”

9.1820年,为吸引过剩资金和劳动力流向澳大利亚,英国政府根据自由移民所带来的资金和劳动力数量,向他们免费授予或以极低的价格出售大量澳大利亚的土地。英国的措施( )

A.推动了英国的圈地运动 B.促进了澳大利亚的殖民化

C.加剧了英国的经济危机 D.解决了英国工人就业问题

10.英语中的“移民”一词最早出现在1787年,当时专指从欧洲迁移到美洲的人,在此之前,这些人被称为“殖民者”,后来移民变成一种持久的全球性的现象。造成这一变化的主要原因在于( )

A.美国独立战争的胜利 B.重商主义的推行

C.全球经济发展不平衡 D.国际组织的推动

11.19世纪后期,英国招募的华工主要在澳大利亚、南非、东南亚等地采矿,美国也大量引进华工修筑铁路或在种植园从事繁重的劳动。这些华工( )

A.对当地的开发作出重要贡献 B.推动了当地人口结构的改变

C.成为当地社会的主要劳动力 D.为清政府赚取了大量的外汇

12.19世纪以来,无论人们走到哪里,其文化、世界观和社会期望都如影随形。在新的定居地,他们按照既往熟悉的模式和结构,建造住宅、社区设施、村庄、郊区,甚至整个城镇,使其贴近“家”的感觉,并以“家”为范例为事物命名。材料反映出( )

A.人类移居行为对当地文明产生影响 B.劳动力在全球范围内的自由流动

C.人类的迁徙造就了不同族群的形成 D.殖民扩张对区域文化交流的影响

13.20世纪80年代初,亚洲区域内劳工跨国流动的主要方向是西亚石油输出国家。值得关注的是,同期中国、日本、韩国等东亚国家和地区人口在持续向外迁移的同时,也因为非熟练岗位的增多而吸引了周边国家和地区的劳工。亚洲内部移民的这一流向( )

A.冲击了美苏两极格局 B.推动了亚洲内部经济文化交流

C.促成世界经济多极化 D.促进了亚洲的区域经济集团化

14.20世纪以后,世界难民问题日益突出。二战后的难民主要产生于中东、非洲和东南亚等地区。尽管国际社会在难民问题上做了大量工作,但难民的数量依然呈现增加态势,其主要原因是( )

A.救助速度满足不了难民的需要 B.面对目前现状联合国无能为力

C.地区性的非和平因素难以终止 D.国际社会缺乏必要的联合机制

15.20世纪70年代,澳大利亚广播管理委员会规定:保证英语在播音中的绝对地位,其他语言的播音时间不能超过总播音时间的2.5%,而且必须附有英文翻译。这一规定( )

A.是多元文化主义的体现 B.给移民融入带来阻碍

C.促成英语主体地位确立 D.有利于种族和谐共存

16.“多元文化主义”是近20多年来活跃于美国学术界、教育界和政治界的一种政治和社会理论。在这一理念下,各个族群皆可在法律许可的范围内追求该族群感觉最适宜的价值观念与行为方式。他们“拒绝融入占支配地位的文化中”。由此可见( )

A.美国形成了多元文化和谐共处 B.文化多元论主张引发人们关注

C.移民文化是现代美国文化主流 D.世界形势变化影响了移民文化

二、非选择题:共52分。

17.阅读材料,回答问题。(20分)

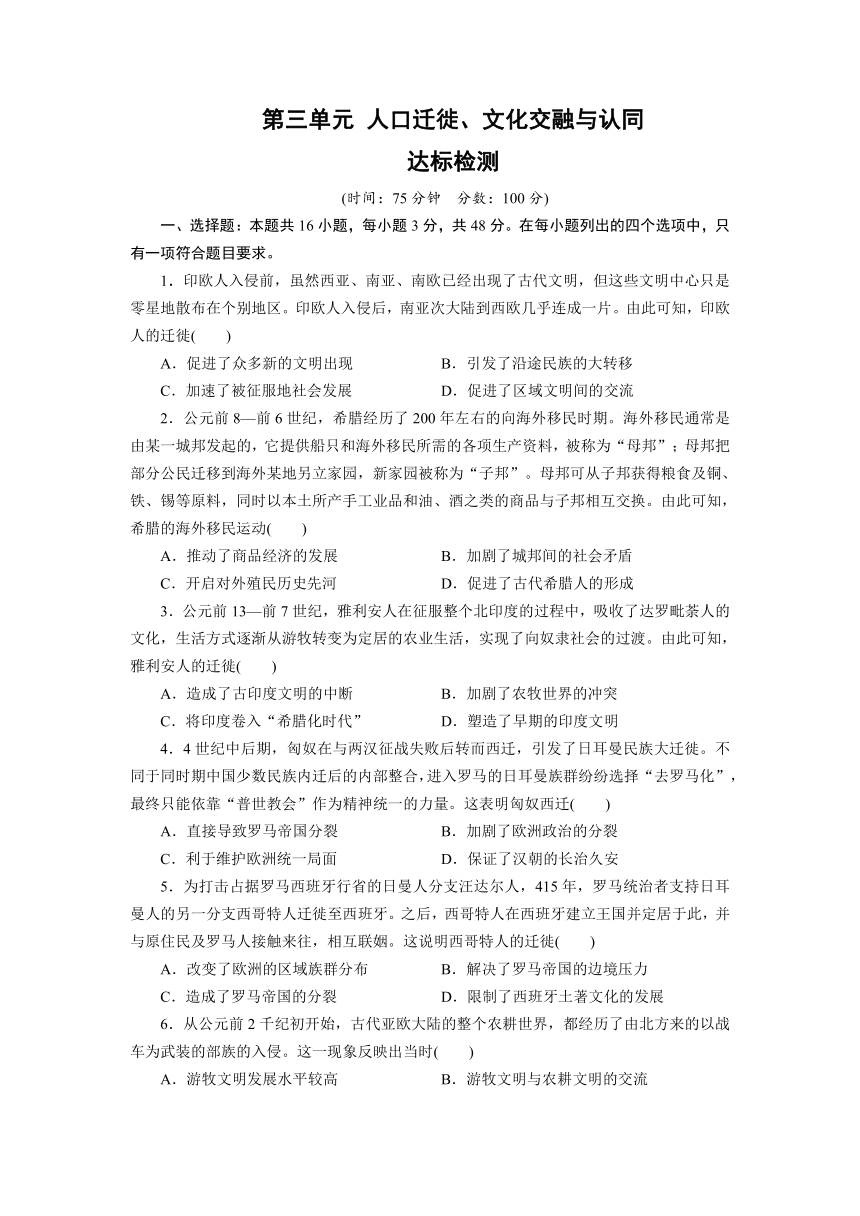

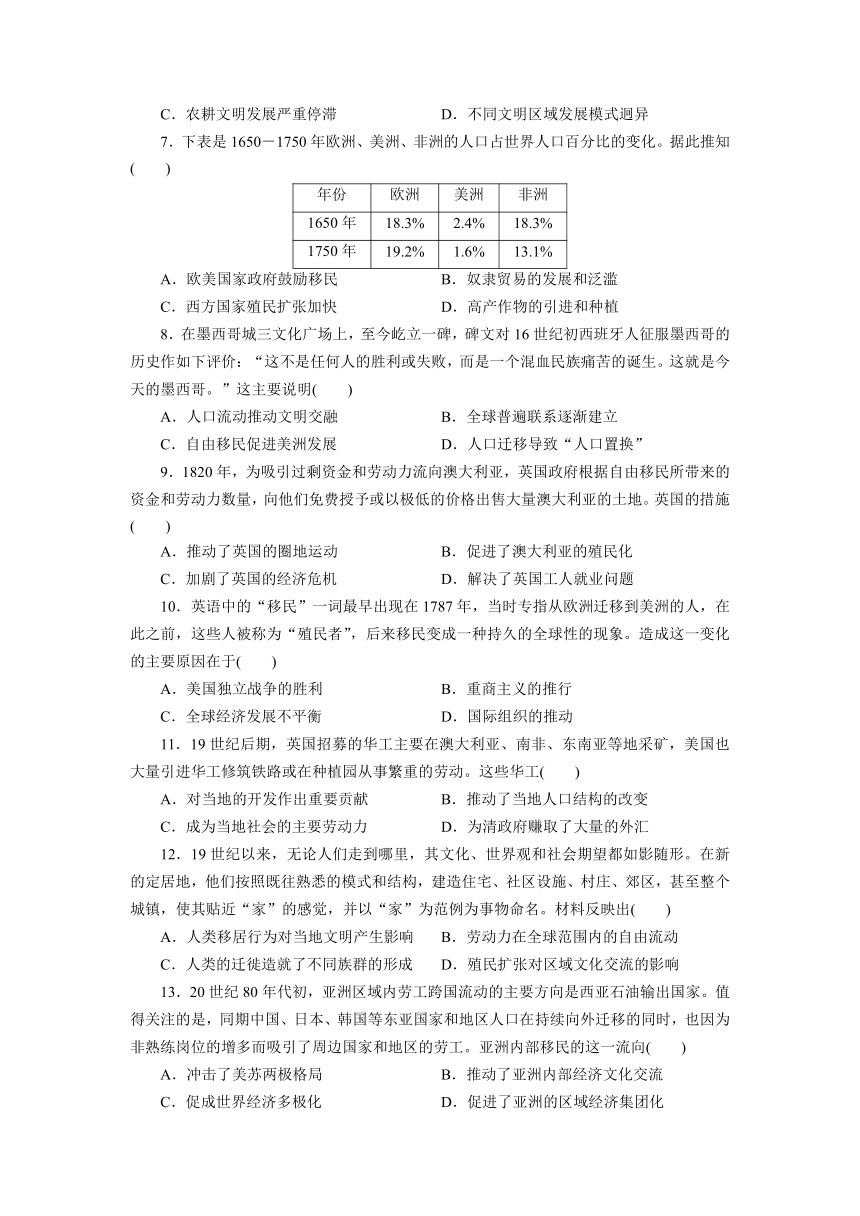

材料一 1650—1900年的世界人口数量变化表:

(单位:百万)

年份 欧洲 美国和加拿大 拉丁美洲 大洋洲 非洲 亚洲 总计

1650年 100 1 12 2 100 330 545

1750年 150 2 16 2 106 515 791

1850年 263 26 38 2 111 822 1 262

1900年 396 82 74 6 133 959 1 650

材料二 1650—1900年的世界人口占比变化表:

年份 欧洲 美国和加拿大 拉丁美洲 大洋洲 非洲 亚洲 总计

1650年 18.3% 0.2% 2.2% 0.4% 18.3% 60.6% 100%

1750年 19.0% 0.3% 2.0% 0.3% 13.4% 65.0% 100%

1850年 20.8% 2.1% 3.0% 0.2% 8.8% 65.1% 100%

1900年 24.0% 5.0% 4.5% 0.3% 8.1% 58.1% 100%

——摘编自[美]帕尔默等《工业革命:变革世界的引擎》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,分析欧洲、亚洲、非洲人口变化的特点及其原因。(12分)

(2)综合上述材料,你认为影响世界人口变化的主要因素有哪些?(8分)

18.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 1939年德国军队侵占波兰后,纳粹德国开始有计划地实施建立“德国人移民区”的殖民历史进程。但到1944年10月,最后一批移居到东部地区的25万德国人尚未建立好家园,便在苏联红军面前成为回迁的难民……在安置难民的过程中,德国的农村地区比那些遭到盟军飞机轰炸的城市工业区接纳了更多的难民。战后的德国分裂为联邦德国和民主德国,两个德国之间的难民的流动依然继续,东德人持续不断地通过柏林逃向西德,苏联因此在1961年修建了柏林墙……被战争破坏和被分裂的德国难以在短时间内解决难民安置,盟国占领当局又寻求海外迁移与安置。1948年以后,德国的外迁难民受到接纳国家的欢迎。从1946年到1961年,总共有77.97万德国人迁居海外,大量高素质的熟练工人、工程技术人员移民到了其他西方国家。

——摘编自宋全成《论“二战”后初期德国的难民问题》

材料二 仅是1933年这场知识难民潮就为美国送来了以爱因斯坦为代表的7名诺贝尔奖的得主和8个即将要拿到诺贝尔奖的人,德国1933年以前的获奖者在世的只剩下7个人。由于有以德国科学家为代表的这批欧洲新生科学家的加盟,美国远远地超过了德国,拥有的获奖者达到了25人,成为世界上诺贝尔自然科学奖项得主最多的国家。这25人当中还不包括1945年以后在美国获奖的欧洲流亡科学家,也不包括那些当年随着父母来到美国,完成学业,最后获得诺贝尔奖的第二代流亡者。正是这些杰出人物的到来,为美国带来了德国科学体系中最科学的方法论、最严谨的学风。今天美国的诺贝尔自然科学奖项的得主已经超过了200人,显然与这批流亡科学家在美国开拓的新方向以及由此在美国营造出的那种特殊的学术竞争氛围密切相关。当然,这些欧洲的精英们对美国的贡献远远不止在自然科学领域。在人文社会科学及运用领域,他们的才华也照样大放光彩。

——摘编自李工真《文化的流亡:纳粹时代欧洲知识难民研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出二战后初期德国难民问题的成因和安置的特点。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战前后欧洲的知识难民为美国的发展作出的贡献。(6分)

19.阅读材料,回答问题。(14分)

材料 1768年,为扩大英国的版图,政府派海军军官库克寻找传说中的南方大陆。1769—1770年,库克到达新西兰和澳大利亚,并宣布澳大利亚为英国所有。同行的植物学家在澳大利亚发现331种新植物。库克在航海中绘制了大量海图,给世界地图增加了8 000多千米的海岸线。后来库克到达了夏威夷等岛屿,在与原住民的冲突中被杀死。1788年,英国在澳大利亚建立殖民地。大量的英国移民涌向澳大利亚,英国从澳大利亚获取大量黄金、羊毛等财富。英国移民为库克建立纪念碑和雕像。西方史学家将库克描绘成伟大的航海家和科学家。但在澳大利亚一些原住民社区里,库克被当成道德沦丧者的典型;在原住民的艺术品中,库克船长的形象丑陋不堪,是一个带枪的大袋鼠和大海盗。

——摘编自郭方《看得见的世界史:英国》

结合所学世界近代史的知识,从材料中提取一个情节,指出它所反映的近代重大历史现象,并概述和评价该历史现象。(要求:简要写出所提取的情节及历史现象,对历史现象的概述和评价准确全面)

参考答案

选择题

1.【答案】D 【解析】根据材料“印欧人入侵后,南亚次大陆到西欧几乎连成一片”可知,印欧人的迁徙促进了区域文明间的交流,故选D项。

2.【答案】A 【解析】根据材料“母邦可从子邦获得粮食及铜、铁、锡等原料,同时以本土所产手工业品和油、酒之类的商品与子邦相互交换”可知,希腊的海外移民运动促进了母邦与子邦之间的商品交换,客观上推动了商品经济的发展,故选A项。

3.【答案】D 【解析】根据材料可知,雅利安人在征服北印度的过程中吸收了当地文化,“生活方式逐渐从游牧转变为定居的农业生活,实现了向奴隶社会的过渡”,这说明雅利安人的迁徙塑造了早期的印度文明,故选D项。

4.【答案】B 【解析】根据材料并结合所学知识可知,匈奴西迁引发了日耳曼民族大迁徙,各支日耳曼人纷纷涌入西罗马帝国,建立了许多日耳曼人的国家,加剧了欧洲政治上的分裂,故B项正确,C项错误;罗马帝国的分裂主要是由于内部政治和行政体制的崩溃、军队力量的衰减、经济衰退和财政危机、宗教和文化差异的加剧,以及外部威胁的增加等内外因素,匈奴西迁并未直接导致罗马帝国的分裂,排除A项;D项与史实不符,排除。

5.【答案】A 【解析】根据材料可知,西哥特人迁徙到西班牙并在当地建立王国,他们与西班牙原住民和罗马人接触来往,相互联姻,这会改变当地的族群状况,故选A项。

6.【答案】B 【解析】材料反映了从公元前2千纪初开始,亚欧大陆的农耕文明遭到北方游牧部落的入侵,结合所学知识可知,战争也是一种特殊的文明交流方式,游牧文明与农耕文明的战争客观上会促进两个文明的交流与融合,故B项正确;游牧文明入侵农耕世界,不代表其发展水平较高,排除A项;当时亚欧大陆的农耕文明正在持续发展,而不是严重停滞,排除C项;材料没有涉及不同文明区域的发展模式,排除D项。

7.【答案】C 【解析】表格数据表明,1650—1750年,美洲人口比例减少,这是西方国家在美洲的种族灭绝政策及传染病造成的,非洲人口比例减少,是西方列强进行奴隶贸易造成的,这些都和西方国家的殖民扩张有关,故C项正确;A项与史实不符,排除;B项不能反映美洲人口比例减少的原因,排除;高产作物的引进和种植有利于人口增长,与美洲、非洲人口比例减少的状况不符,排除D项。

8.【答案】A 【解析】根据材料并结合所学知识可知,新航路开辟后,殖民扩张中形成混血民族,这种族群混合有利于推动文明交融,故A项正确;材料只涉及西班牙人在墨西哥建立殖民地,进行殖民统治,无法得出全球普遍联系逐渐建立,故B项错误;迁移到美洲的多是奴隶,为被动人口迁移,故C项错误;材料没有体现“人口置换”,故D项错误。

9.【答案】B 【解析】根据材料可知,英国政府为吸引过剩资金和劳动力流向澳大利亚,将澳大利亚的土地免费授予或以较低价格出售给澳大利亚移民,这一措施有助于澳大利亚移民的增加,促进了澳大利亚的殖民化,故选B项。

10.【答案】C 【解析】移民由新航路开辟后的殖民现象到全球性的普遍现象,是资本主义世界市场的形成和各地经济发展的不平衡导致的,故C项正确;A、B两项与材料时间不符,排除;移民多数是自愿发生,并非国际组织推动,排除D项。

11.【答案】A 【解析】根据材料并结合所学知识可知,19世纪后期,华工到国外从事采矿、修筑铁路等繁重劳动,对当地的开发作出了重要贡献,故选A项。

12.【答案】A 【解析】材料反映了人们在迁徙过程中,将自身的文化、世界观和社会期望带到移居的地方,按照“家”的感觉对定居地进行建设改造,从而对当地文明产生影响,故选A项。

13.【答案】B 【解析】根据材料并结合所学知识可知,20世纪80年代初,西亚石油输出国家经济快速发展,吸引了大量来自亚洲国家和地区的劳工,同期,中国、日本、韩国等东亚国家和地区也吸引了周边国家和地区的劳工,这有利于推动了亚洲内部经济文化交流,故选B项。

14.【答案】C 【解析】根据材料并结合所学知识可知,二战后,由于巴勒斯坦版图的变动、阿以冲突加剧等,中东难民问题严重;由于饥饿、贫困等因素,苏丹、索马里等国战乱不休,流离失所的人数与日俱增;由于局部热战等因素,越南等东南亚国家的难民数量增多。因此,难民数量增加主要原因是地区性的非和平因素难以终止,故选C项。

15.【答案】B 【解析】材料“保证英语在播音中的绝对地位,其他语言的播音时间不能超过总播音时间的2.5%,而且必须附有英文翻译”体现的是澳大利亚政府对英语在播音中绝对地位的保护,该规定不利于移民融入当地社会,故B项正确;材料体现的是澳大利亚政府对英语在播音中绝对地位的保护,未涉及多元文化主义,排除A项;由材料看不出澳大利亚英语主体地位确立的时间,排除C项;该规定不利于种族之间的和谐共存,排除D项。

16.【答案】B 【解析】在“多元文化主义”的影响下,有人“拒绝融入占支配地位的文化中”,由此可见文化多元论主张引发人们关注,故B项正确;材料中提到文化多元论者“拒绝融入占支配地位的文化”,这与美国形成了多元文化和谐共处相矛盾,排除A项;材料反映了文化多元论对美国的影响,C、D两项在材料中均无法体现,排除。

17.【答案】(1)特点:欧洲人口和所占比例增加;亚洲人口继续增长,但是在世界总人口中所占比例相对下降;非洲人口增长缓慢,总人口所占比例持续下降。(6分)

原因:欧洲资本主义经济的发展和工业革命为人口的增加提供了物质基础;亚洲地区人口基数大,新航路开辟后外来物种的传入有利于亚洲地区人口的增加;奴隶贸易和殖民掠夺造成非洲地区人口增长缓慢,19世纪奴隶贸易的终止造成非洲人口增速上升。(6分)

(2)主要因素:经济发展程度、人口基数、奴隶贸易、外来物种的传入、人口流动、战争等。(任答四点即可,8分)

18.【答案】(1)成因:纳粹德国在二战中战败;对外实施殖民的失败导致人口大量回流;大批苏联占领区(东德)居民逃往美、英占领区(西德)。(6分)

特点:农村地区比城市接纳了更多的难民;渗透着深刻的冷战背景(西方国家积极接纳东德难民);得到美、加等国的支持(海外移民多)。(6分)

(2)贡献:使美国超越德国成为世界科技文化中心;为美国开辟了多领域的研究;为美国的政治、科技、经济、文化的发展蓄积了大量人才。(6分)

19.【答案】[示例]情节:库克到达澳大利亚等地的航行使这些地区相继成为英国的殖民地,成为英国重要的原料产地和收入来源。(2分)

历史现象:这一情节反映出工业革命时期的英国对外殖民侵略扩张。(2分)

概述和评价:工业革命开始后,英国需要开辟更加广阔的原料产地和商品市场。库克抵达澳大利亚等地,英国在澳大利亚建立殖民地,从澳大利亚获取大量黄金、羊毛等财富。大量的英国移民涌入澳大利亚等地,打破了澳大利亚等地与世隔绝的状态,客观上促进了澳大利亚等地的开发。但是,库克的航海活动给当地的原住民带来巨大灾难,使他们经历了残酷的殖民统治。(10分)

达标检测

(时间:75分钟 分数:100分)

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.印欧人入侵前,虽然西亚、南亚、南欧已经出现了古代文明,但这些文明中心只是零星地散布在个别地区。印欧人入侵后,南亚次大陆到西欧几乎连成一片。由此可知,印欧人的迁徙( )

A.促进了众多新的文明出现 B.引发了沿途民族的大转移

C.加速了被征服地社会发展 D.促进了区域文明间的交流

2.公元前8—前6世纪,希腊经历了200年左右的向海外移民时期。海外移民通常是由某一城邦发起的,它提供船只和海外移民所需的各项生产资料,被称为“母邦”;母邦把部分公民迁移到海外某地另立家园,新家园被称为“子邦”。母邦可从子邦获得粮食及铜、铁、锡等原料,同时以本土所产手工业品和油、酒之类的商品与子邦相互交换。由此可知,希腊的海外移民运动( )

A.推动了商品经济的发展 B.加剧了城邦间的社会矛盾

C.开启对外殖民历史先河 D.促进了古代希腊人的形成

3.公元前13—前7世纪,雅利安人在征服整个北印度的过程中,吸收了达罗毗荼人的文化,生活方式逐渐从游牧转变为定居的农业生活,实现了向奴隶社会的过渡。由此可知,雅利安人的迁徙( )

A.造成了古印度文明的中断 B.加剧了农牧世界的冲突

C.将印度卷入“希腊化时代” D.塑造了早期的印度文明

4.4世纪中后期,匈奴在与两汉征战失败后转而西迁,引发了日耳曼民族大迁徙。不同于同时期中国少数民族内迁后的内部整合,进入罗马的日耳曼族群纷纷选择“去罗马化”,最终只能依靠“普世教会”作为精神统一的力量。这表明匈奴西迁( )

A.直接导致罗马帝国分裂 B.加剧了欧洲政治的分裂

C.利于维护欧洲统一局面 D.保证了汉朝的长治久安

5.为打击占据罗马西班牙行省的日曼人分支汪达尔人,415年,罗马统治者支持日耳曼人的另一分支西哥特人迁徙至西班牙。之后,西哥特人在西班牙建立王国并定居于此,并与原住民及罗马人接触来往,相互联姻。这说明西哥特人的迁徙( )

A.改变了欧洲的区域族群分布 B.解决了罗马帝国的边境压力

C.造成了罗马帝国的分裂 D.限制了西班牙土著文化的发展

6.从公元前2千纪初开始,古代亚欧大陆的整个农耕世界,都经历了由北方来的以战车为武装的部族的入侵。这一现象反映出当时( )

A.游牧文明发展水平较高 B.游牧文明与农耕文明的交流

C.农耕文明发展严重停滞 D.不同文明区域发展模式迥异

7.下表是1650-1750年欧洲、美洲、非洲的人口占世界人口百分比的变化。据此推知( )

年份 欧洲 美洲 非洲

1650年 18.3% 2.4% 18.3%

1750年 19.2% 1.6% 13.1%

A.欧美国家政府鼓励移民 B.奴隶贸易的发展和泛滥

C.西方国家殖民扩张加快 D.高产作物的引进和种植

8.在墨西哥城三文化广场上,至今屹立一碑,碑文对16世纪初西班牙人征服墨西哥的历史作如下评价:“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥。”这主要说明( )

A.人口流动推动文明交融 B.全球普遍联系逐渐建立

C.自由移民促进美洲发展 D.人口迁移导致“人口置换”

9.1820年,为吸引过剩资金和劳动力流向澳大利亚,英国政府根据自由移民所带来的资金和劳动力数量,向他们免费授予或以极低的价格出售大量澳大利亚的土地。英国的措施( )

A.推动了英国的圈地运动 B.促进了澳大利亚的殖民化

C.加剧了英国的经济危机 D.解决了英国工人就业问题

10.英语中的“移民”一词最早出现在1787年,当时专指从欧洲迁移到美洲的人,在此之前,这些人被称为“殖民者”,后来移民变成一种持久的全球性的现象。造成这一变化的主要原因在于( )

A.美国独立战争的胜利 B.重商主义的推行

C.全球经济发展不平衡 D.国际组织的推动

11.19世纪后期,英国招募的华工主要在澳大利亚、南非、东南亚等地采矿,美国也大量引进华工修筑铁路或在种植园从事繁重的劳动。这些华工( )

A.对当地的开发作出重要贡献 B.推动了当地人口结构的改变

C.成为当地社会的主要劳动力 D.为清政府赚取了大量的外汇

12.19世纪以来,无论人们走到哪里,其文化、世界观和社会期望都如影随形。在新的定居地,他们按照既往熟悉的模式和结构,建造住宅、社区设施、村庄、郊区,甚至整个城镇,使其贴近“家”的感觉,并以“家”为范例为事物命名。材料反映出( )

A.人类移居行为对当地文明产生影响 B.劳动力在全球范围内的自由流动

C.人类的迁徙造就了不同族群的形成 D.殖民扩张对区域文化交流的影响

13.20世纪80年代初,亚洲区域内劳工跨国流动的主要方向是西亚石油输出国家。值得关注的是,同期中国、日本、韩国等东亚国家和地区人口在持续向外迁移的同时,也因为非熟练岗位的增多而吸引了周边国家和地区的劳工。亚洲内部移民的这一流向( )

A.冲击了美苏两极格局 B.推动了亚洲内部经济文化交流

C.促成世界经济多极化 D.促进了亚洲的区域经济集团化

14.20世纪以后,世界难民问题日益突出。二战后的难民主要产生于中东、非洲和东南亚等地区。尽管国际社会在难民问题上做了大量工作,但难民的数量依然呈现增加态势,其主要原因是( )

A.救助速度满足不了难民的需要 B.面对目前现状联合国无能为力

C.地区性的非和平因素难以终止 D.国际社会缺乏必要的联合机制

15.20世纪70年代,澳大利亚广播管理委员会规定:保证英语在播音中的绝对地位,其他语言的播音时间不能超过总播音时间的2.5%,而且必须附有英文翻译。这一规定( )

A.是多元文化主义的体现 B.给移民融入带来阻碍

C.促成英语主体地位确立 D.有利于种族和谐共存

16.“多元文化主义”是近20多年来活跃于美国学术界、教育界和政治界的一种政治和社会理论。在这一理念下,各个族群皆可在法律许可的范围内追求该族群感觉最适宜的价值观念与行为方式。他们“拒绝融入占支配地位的文化中”。由此可见( )

A.美国形成了多元文化和谐共处 B.文化多元论主张引发人们关注

C.移民文化是现代美国文化主流 D.世界形势变化影响了移民文化

二、非选择题:共52分。

17.阅读材料,回答问题。(20分)

材料一 1650—1900年的世界人口数量变化表:

(单位:百万)

年份 欧洲 美国和加拿大 拉丁美洲 大洋洲 非洲 亚洲 总计

1650年 100 1 12 2 100 330 545

1750年 150 2 16 2 106 515 791

1850年 263 26 38 2 111 822 1 262

1900年 396 82 74 6 133 959 1 650

材料二 1650—1900年的世界人口占比变化表:

年份 欧洲 美国和加拿大 拉丁美洲 大洋洲 非洲 亚洲 总计

1650年 18.3% 0.2% 2.2% 0.4% 18.3% 60.6% 100%

1750年 19.0% 0.3% 2.0% 0.3% 13.4% 65.0% 100%

1850年 20.8% 2.1% 3.0% 0.2% 8.8% 65.1% 100%

1900年 24.0% 5.0% 4.5% 0.3% 8.1% 58.1% 100%

——摘编自[美]帕尔默等《工业革命:变革世界的引擎》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,分析欧洲、亚洲、非洲人口变化的特点及其原因。(12分)

(2)综合上述材料,你认为影响世界人口变化的主要因素有哪些?(8分)

18.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 1939年德国军队侵占波兰后,纳粹德国开始有计划地实施建立“德国人移民区”的殖民历史进程。但到1944年10月,最后一批移居到东部地区的25万德国人尚未建立好家园,便在苏联红军面前成为回迁的难民……在安置难民的过程中,德国的农村地区比那些遭到盟军飞机轰炸的城市工业区接纳了更多的难民。战后的德国分裂为联邦德国和民主德国,两个德国之间的难民的流动依然继续,东德人持续不断地通过柏林逃向西德,苏联因此在1961年修建了柏林墙……被战争破坏和被分裂的德国难以在短时间内解决难民安置,盟国占领当局又寻求海外迁移与安置。1948年以后,德国的外迁难民受到接纳国家的欢迎。从1946年到1961年,总共有77.97万德国人迁居海外,大量高素质的熟练工人、工程技术人员移民到了其他西方国家。

——摘编自宋全成《论“二战”后初期德国的难民问题》

材料二 仅是1933年这场知识难民潮就为美国送来了以爱因斯坦为代表的7名诺贝尔奖的得主和8个即将要拿到诺贝尔奖的人,德国1933年以前的获奖者在世的只剩下7个人。由于有以德国科学家为代表的这批欧洲新生科学家的加盟,美国远远地超过了德国,拥有的获奖者达到了25人,成为世界上诺贝尔自然科学奖项得主最多的国家。这25人当中还不包括1945年以后在美国获奖的欧洲流亡科学家,也不包括那些当年随着父母来到美国,完成学业,最后获得诺贝尔奖的第二代流亡者。正是这些杰出人物的到来,为美国带来了德国科学体系中最科学的方法论、最严谨的学风。今天美国的诺贝尔自然科学奖项的得主已经超过了200人,显然与这批流亡科学家在美国开拓的新方向以及由此在美国营造出的那种特殊的学术竞争氛围密切相关。当然,这些欧洲的精英们对美国的贡献远远不止在自然科学领域。在人文社会科学及运用领域,他们的才华也照样大放光彩。

——摘编自李工真《文化的流亡:纳粹时代欧洲知识难民研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出二战后初期德国难民问题的成因和安置的特点。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战前后欧洲的知识难民为美国的发展作出的贡献。(6分)

19.阅读材料,回答问题。(14分)

材料 1768年,为扩大英国的版图,政府派海军军官库克寻找传说中的南方大陆。1769—1770年,库克到达新西兰和澳大利亚,并宣布澳大利亚为英国所有。同行的植物学家在澳大利亚发现331种新植物。库克在航海中绘制了大量海图,给世界地图增加了8 000多千米的海岸线。后来库克到达了夏威夷等岛屿,在与原住民的冲突中被杀死。1788年,英国在澳大利亚建立殖民地。大量的英国移民涌向澳大利亚,英国从澳大利亚获取大量黄金、羊毛等财富。英国移民为库克建立纪念碑和雕像。西方史学家将库克描绘成伟大的航海家和科学家。但在澳大利亚一些原住民社区里,库克被当成道德沦丧者的典型;在原住民的艺术品中,库克船长的形象丑陋不堪,是一个带枪的大袋鼠和大海盗。

——摘编自郭方《看得见的世界史:英国》

结合所学世界近代史的知识,从材料中提取一个情节,指出它所反映的近代重大历史现象,并概述和评价该历史现象。(要求:简要写出所提取的情节及历史现象,对历史现象的概述和评价准确全面)

参考答案

选择题

1.【答案】D 【解析】根据材料“印欧人入侵后,南亚次大陆到西欧几乎连成一片”可知,印欧人的迁徙促进了区域文明间的交流,故选D项。

2.【答案】A 【解析】根据材料“母邦可从子邦获得粮食及铜、铁、锡等原料,同时以本土所产手工业品和油、酒之类的商品与子邦相互交换”可知,希腊的海外移民运动促进了母邦与子邦之间的商品交换,客观上推动了商品经济的发展,故选A项。

3.【答案】D 【解析】根据材料可知,雅利安人在征服北印度的过程中吸收了当地文化,“生活方式逐渐从游牧转变为定居的农业生活,实现了向奴隶社会的过渡”,这说明雅利安人的迁徙塑造了早期的印度文明,故选D项。

4.【答案】B 【解析】根据材料并结合所学知识可知,匈奴西迁引发了日耳曼民族大迁徙,各支日耳曼人纷纷涌入西罗马帝国,建立了许多日耳曼人的国家,加剧了欧洲政治上的分裂,故B项正确,C项错误;罗马帝国的分裂主要是由于内部政治和行政体制的崩溃、军队力量的衰减、经济衰退和财政危机、宗教和文化差异的加剧,以及外部威胁的增加等内外因素,匈奴西迁并未直接导致罗马帝国的分裂,排除A项;D项与史实不符,排除。

5.【答案】A 【解析】根据材料可知,西哥特人迁徙到西班牙并在当地建立王国,他们与西班牙原住民和罗马人接触来往,相互联姻,这会改变当地的族群状况,故选A项。

6.【答案】B 【解析】材料反映了从公元前2千纪初开始,亚欧大陆的农耕文明遭到北方游牧部落的入侵,结合所学知识可知,战争也是一种特殊的文明交流方式,游牧文明与农耕文明的战争客观上会促进两个文明的交流与融合,故B项正确;游牧文明入侵农耕世界,不代表其发展水平较高,排除A项;当时亚欧大陆的农耕文明正在持续发展,而不是严重停滞,排除C项;材料没有涉及不同文明区域的发展模式,排除D项。

7.【答案】C 【解析】表格数据表明,1650—1750年,美洲人口比例减少,这是西方国家在美洲的种族灭绝政策及传染病造成的,非洲人口比例减少,是西方列强进行奴隶贸易造成的,这些都和西方国家的殖民扩张有关,故C项正确;A项与史实不符,排除;B项不能反映美洲人口比例减少的原因,排除;高产作物的引进和种植有利于人口增长,与美洲、非洲人口比例减少的状况不符,排除D项。

8.【答案】A 【解析】根据材料并结合所学知识可知,新航路开辟后,殖民扩张中形成混血民族,这种族群混合有利于推动文明交融,故A项正确;材料只涉及西班牙人在墨西哥建立殖民地,进行殖民统治,无法得出全球普遍联系逐渐建立,故B项错误;迁移到美洲的多是奴隶,为被动人口迁移,故C项错误;材料没有体现“人口置换”,故D项错误。

9.【答案】B 【解析】根据材料可知,英国政府为吸引过剩资金和劳动力流向澳大利亚,将澳大利亚的土地免费授予或以较低价格出售给澳大利亚移民,这一措施有助于澳大利亚移民的增加,促进了澳大利亚的殖民化,故选B项。

10.【答案】C 【解析】移民由新航路开辟后的殖民现象到全球性的普遍现象,是资本主义世界市场的形成和各地经济发展的不平衡导致的,故C项正确;A、B两项与材料时间不符,排除;移民多数是自愿发生,并非国际组织推动,排除D项。

11.【答案】A 【解析】根据材料并结合所学知识可知,19世纪后期,华工到国外从事采矿、修筑铁路等繁重劳动,对当地的开发作出了重要贡献,故选A项。

12.【答案】A 【解析】材料反映了人们在迁徙过程中,将自身的文化、世界观和社会期望带到移居的地方,按照“家”的感觉对定居地进行建设改造,从而对当地文明产生影响,故选A项。

13.【答案】B 【解析】根据材料并结合所学知识可知,20世纪80年代初,西亚石油输出国家经济快速发展,吸引了大量来自亚洲国家和地区的劳工,同期,中国、日本、韩国等东亚国家和地区也吸引了周边国家和地区的劳工,这有利于推动了亚洲内部经济文化交流,故选B项。

14.【答案】C 【解析】根据材料并结合所学知识可知,二战后,由于巴勒斯坦版图的变动、阿以冲突加剧等,中东难民问题严重;由于饥饿、贫困等因素,苏丹、索马里等国战乱不休,流离失所的人数与日俱增;由于局部热战等因素,越南等东南亚国家的难民数量增多。因此,难民数量增加主要原因是地区性的非和平因素难以终止,故选C项。

15.【答案】B 【解析】材料“保证英语在播音中的绝对地位,其他语言的播音时间不能超过总播音时间的2.5%,而且必须附有英文翻译”体现的是澳大利亚政府对英语在播音中绝对地位的保护,该规定不利于移民融入当地社会,故B项正确;材料体现的是澳大利亚政府对英语在播音中绝对地位的保护,未涉及多元文化主义,排除A项;由材料看不出澳大利亚英语主体地位确立的时间,排除C项;该规定不利于种族之间的和谐共存,排除D项。

16.【答案】B 【解析】在“多元文化主义”的影响下,有人“拒绝融入占支配地位的文化中”,由此可见文化多元论主张引发人们关注,故B项正确;材料中提到文化多元论者“拒绝融入占支配地位的文化”,这与美国形成了多元文化和谐共处相矛盾,排除A项;材料反映了文化多元论对美国的影响,C、D两项在材料中均无法体现,排除。

17.【答案】(1)特点:欧洲人口和所占比例增加;亚洲人口继续增长,但是在世界总人口中所占比例相对下降;非洲人口增长缓慢,总人口所占比例持续下降。(6分)

原因:欧洲资本主义经济的发展和工业革命为人口的增加提供了物质基础;亚洲地区人口基数大,新航路开辟后外来物种的传入有利于亚洲地区人口的增加;奴隶贸易和殖民掠夺造成非洲地区人口增长缓慢,19世纪奴隶贸易的终止造成非洲人口增速上升。(6分)

(2)主要因素:经济发展程度、人口基数、奴隶贸易、外来物种的传入、人口流动、战争等。(任答四点即可,8分)

18.【答案】(1)成因:纳粹德国在二战中战败;对外实施殖民的失败导致人口大量回流;大批苏联占领区(东德)居民逃往美、英占领区(西德)。(6分)

特点:农村地区比城市接纳了更多的难民;渗透着深刻的冷战背景(西方国家积极接纳东德难民);得到美、加等国的支持(海外移民多)。(6分)

(2)贡献:使美国超越德国成为世界科技文化中心;为美国开辟了多领域的研究;为美国的政治、科技、经济、文化的发展蓄积了大量人才。(6分)

19.【答案】[示例]情节:库克到达澳大利亚等地的航行使这些地区相继成为英国的殖民地,成为英国重要的原料产地和收入来源。(2分)

历史现象:这一情节反映出工业革命时期的英国对外殖民侵略扩张。(2分)

概述和评价:工业革命开始后,英国需要开辟更加广阔的原料产地和商品市场。库克抵达澳大利亚等地,英国在澳大利亚建立殖民地,从澳大利亚获取大量黄金、羊毛等财富。大量的英国移民涌入澳大利亚等地,打破了澳大利亚等地与世隔绝的状态,客观上促进了澳大利亚等地的开发。但是,库克的航海活动给当地的原住民带来巨大灾难,使他们经历了残酷的殖民统治。(10分)

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享