第14课 文化传承的多种载体及其发展 课后提升训练(含答案)—— 2024-2025学年高中历史选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第14课 文化传承的多种载体及其发展 课后提升训练(含答案)—— 2024-2025学年高中历史选择性必修3 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 51.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-15 23:05:28 | ||

图片预览

文档简介

第六单元 第14课 文化传承的多种载体及其发展

【基础巩固】

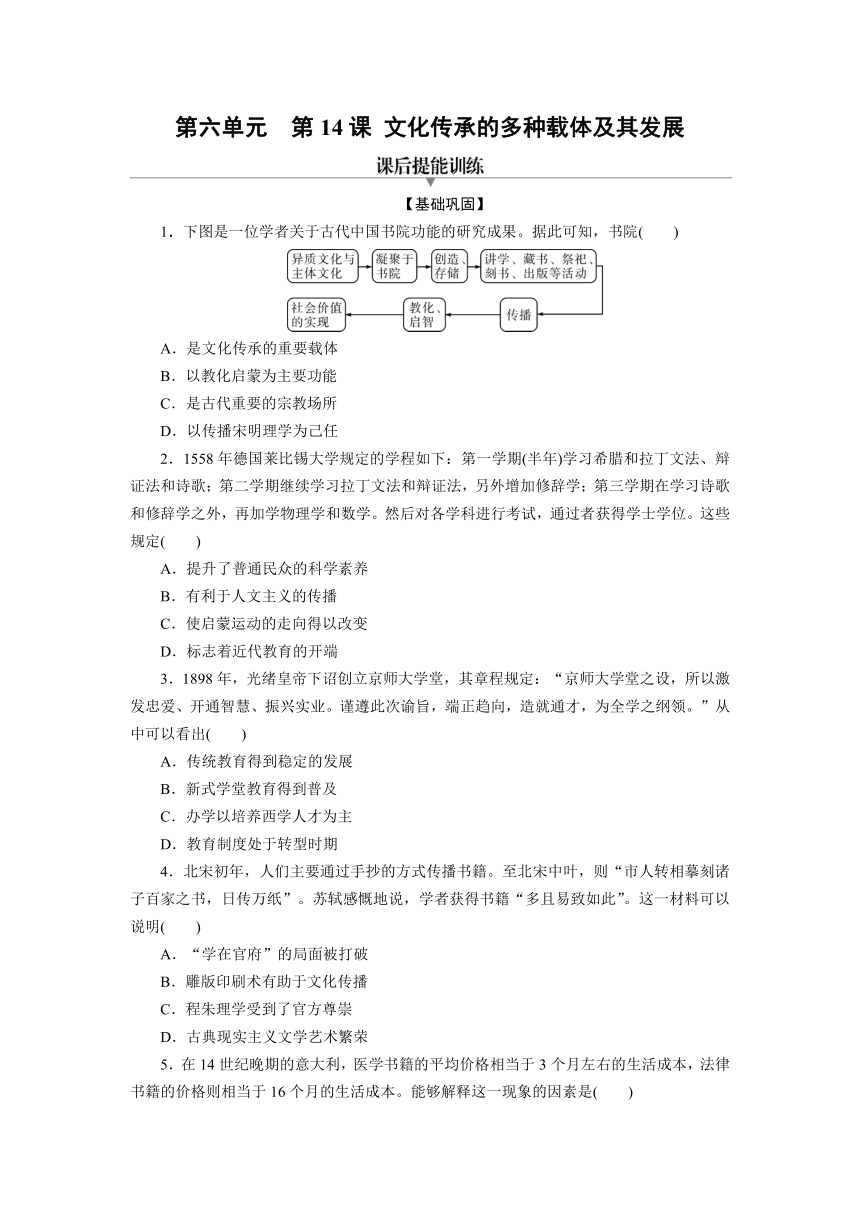

1.下图是一位学者关于古代中国书院功能的研究成果。据此可知,书院( )

A.是文化传承的重要载体

B.以教化启蒙为主要功能

C.是古代重要的宗教场所

D.以传播宋明理学为己任

2.1558年德国莱比锡大学规定的学程如下:第一学期(半年)学习希腊和拉丁文法、辩证法和诗歌;第二学期继续学习拉丁文法和辩证法,另外增加修辞学;第三学期在学习诗歌和修辞学之外,再加学物理学和数学。然后对各学科进行考试,通过者获得学士学位。这些规定( )

A.提升了普通民众的科学素养

B.有利于人文主义的传播

C.使启蒙运动的走向得以改变

D.标志着近代教育的开端

3.1898年,光绪皇帝下诏创立京师大学堂,其章程规定:“京师大学堂之设,所以激发忠爱、开通智慧、振兴实业。谨遵此次谕旨,端正趋向,造就通才,为全学之纲领。”从中可以看出( )

A.传统教育得到稳定的发展

B.新式学堂教育得到普及

C.办学以培养西学人才为主

D.教育制度处于转型时期

4.北宋初年,人们主要通过手抄的方式传播书籍。至北宋中叶,则“市人转相摹刻诸子百家之书,日传万纸”。苏轼感慨地说,学者获得书籍“多且易致如此”。这一材料可以说明( )

A.“学在官府”的局面被打破

B.雕版印刷术有助于文化传播

C.程朱理学受到了官方尊崇

D.古典现实主义文学艺术繁荣

5.在14世纪晚期的意大利,医学书籍的平均价格相当于3个月左右的生活成本,法律书籍的价格则相当于16个月的生活成本。能够解释这一现象的因素是( )

A.商业发展程度

B.制书技术水平

C.法律体系形成

D.自然科学发展

6.17世纪末,英国的皇家图书馆主要为国王提供古典著作、教会文件以及神学和政治等方面的资料。18世纪,英格兰学术界的面貌发生变化,科学思想开始在大学校园占据主导地位。由于大学需要稳定的图书供应,英国国家图书馆成立。英国国家图书馆的成立( )

A.源于资产阶级革命的需要

B.推动启蒙运动走向高潮

C.促进英国学术面貌的变化

D.受自然科学发展的影响

7.兴盛于20世纪20年代末的民众图书馆“是全体人民的图书馆,凡属圆颅方趾,不论其智、愚、贫、富、老、幼、男、女,均可进馆享受服务”。民众图书馆的创办( )

A.打破了当权者对教育的垄断

B.有利于提升国民的文化素质

C.满足了社会对于人才的需求

D.得到社会各阶层的广泛认可

8.1903年,不列颠博物馆出版了第一部博物馆指南。1911年,不列颠博物馆委任了第一位导游讲解员。20世纪70年代,不列颠博物馆成立了教育服务机构出版公司。这些举措( )

A.强化了博物馆的公共服务职能

B.提高了馆藏文物保护的科技水平

C.改变了大英博物馆的馆藏方向

D.彰显文化遗产保护措施的全面性

【能力提升】

9.范仲淹曾建议:“先于都督之郡,复其学校之制……敦之以诗书礼乐,辨之以文行忠信。”王安石也认为:“古之取士,皆本于学校,故道德一于上,而习俗成于下,其人材皆足以有为于世。”由此可知,两人均( )

A.主张建立学堂选官制

B.重视学校的教化功能

C.致力于儒学复兴运动

D.希望扩大教育覆盖面

10.15世纪,意大利兴办了一种寄宿学校,学校的学生以贵族子弟为主,也招收并资助有才华的贫苦学生,男女同校。教学内容包括拉丁文、希腊文、教会法规、数学、历史、音乐、体操、舞蹈、游泳等。这表明意大利( )

A.建立了近代化教育制度

B.科技革命与社会进步相互影响

C.教育摆脱了宗教的束缚

D.思想解放与教育变革相互促进

11.1951年出版的扫盲教材《职工业余学校识字课本》, 第一课的内容是“工人”和“做工”,随着课程的深入,出现了“雾的成因”“空气和风”等内容。1956年出版的《市民识字课本》,内容有认日历、认钟表、买菜、坐车等。这反映出新中国成立初期的扫盲运动( )

A.旨在培养高素质劳动人民

B.促成了义务教育逐渐普及

C.注重与日常生活实际结合

D.强化了民众对国家的认同

12.自唐朝雕版印刷术发明和使用以来,首先印刷的是佛教经书,后来也雕印历书、识字课本、阴阳算命书等,从后唐长兴三年(932年)起,儒家经典——《九经》 开始刊行。这反映出( )

A.雕版印刷术的应用范围扩大

B.佛经是雕版印刷的主体部分

C.社会对经典书籍需求多元化

D.科举制推动雕版印刷术革新

13.甲午中日战争后,中国一些有识之士通过考察和比较,发现“方今欧、美、日本各邦,图书馆之增设,与文明之进步相追逐”,以康有为、梁启超为代表的维新派在兴学会、办报刊的同时,积极创设“强学书藏”并向社会民众免费开放。这体现出“书藏”的重要作用是( )

A.保存文化遗产

B.传递科学情报

C.开展社会教育

D.开发智力资源

14.18世纪的欧洲,随着识字人群的扩大和人们读书热情的高涨,私人和公共的借阅图书馆遍布各主要城市。这种状况( )

A.标志着人文精神的滥觞

B.推动了文艺复兴的转型

C.体现了服务公众的职能

D.促进了近代科学的兴起

15.下表所示为中外古代著名人物与图书馆的关系简述。这说明( )

古代 西方 欧几里得、阿基米德、阿里斯塔克等人的数学和科学成就都与亚历山大图书馆有密切关系

古代 中国 孔子、司马迁、班固、司马光等都曾管理过国家图书馆,其研究均受益于图书馆

A.图书馆提供智力资源

B.东西方文化发展路径不同

C.东西方文化政策迥异

D.国家图书馆承载多种职能

16.《英国百科全书》在“博物馆的职能”中把“社会作用”放在首位,特别强调“在当代世界中,博物馆的倾向是既反映社会又服务于社会”。这说明博物馆( )

A.藏品的数量和质量是其价值的体现

B.是学术研究中心

C.应重视加强对人们的宣传教育作用

D.要借助现代科技

17.阅读材料,回答问题。

材料一 天一阁是明朝范钦所建的私人藏书楼。明朝中后期商品经济繁荣,造纸业、印刷业改进,兴办学校、推行科举,使得读书、藏书成为一种风尚。范钦自27岁考中进士后,开始在全国各地做官,宦迹遍布大半个中国,为搜集藏书提供了充裕的时间、空间和财力基础。范钦为了保护自己苦心搜集的藏书,立下分家不分书的严训,不论官衔、不论出身、不论品第,所有人都必须遵守书籍保管的规章制度。康熙十二年(1673年),经范氏家族同意,思想家黄宗羲、大学者阮元等登上楼阁,阅尽所藏之书,极大地丰富了各自的著述。乾隆三十七年(1772年),清政府设四库全书馆,向全国各地采访遗书,开始《四库全书》编纂的浩大工程。范氏族人积极响应,献出了家藏中的珍本,共计638种。自1978年以来,天一阁的藏书才真正为广大科研学者所利用,各地科研单位、大专院校的许多研究人员和文史工作者纷纷进入这个知识宝库。

——摘编自王敏《天一阁藏书研究》

材料二 公共图书馆从19世纪50年代开始在英国逐步兴起,地方当局征税建馆,免费为公众服务。公共图书馆集中在工业城镇,而且以工人为重点服务对象。1753年创建的大英图书馆也发展成国际学术中心,马克思、列宁、孙中山就曾在这里阅览群书,旁征博引,为自己的思想理论奠定了坚实的基础。

——摘编自周楠《欧洲图书馆史研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析天一阁建立并发展的条件。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,简析图书馆在社会文化传承和发展中的作用。

18.阅读材料,回答问题。

材料一 1561年,美第奇家族决定为共和国的市政司法机构盖楼。20年后,该家族将楼的最高层设为艺术画廊,即乌菲齐博物馆,之后不断扩充。据说拿破仑远征意大利时看了博物馆,赞叹不已。1737年,美第奇家族势力衰微,共和国政权易手。家族在转交博物馆艺术遗产时约定:艺术作品必须服务于“公共利益”。这一约定流传至今。

——摘编自[意]艾莱娜·吉纳耐斯奇

《佛罗伦萨乌菲齐画廊》

材料二 历史上为卢浮宫大大加上艺术砝码的是拿破仑。他统治期间,曾发生过几千吨艺术品运到巴黎的盛况,其中506件艺术品是从意大利掳掠来的。今天的卢浮宫里共有40多万件来自世界各地的艺术珍宝。有人说,在卢浮宫“不管你看多少,都可以肯定它们是无与伦比的,它们会唤起你身上蕴藏的对美的渴望和追求,激发你对创造的认识和对幸福的理解”。

——摘编自[美]威尔·杜兰特

《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述美第奇家族打造乌菲齐博物馆的主要条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述拿破仑是如何为卢浮宫“大大加上艺术砝码”的。根据材料一、材料二,指出博物馆对人类文明的意义。

参考答案

【基础巩固】

1.【答案】A 【解析】根据材料可知,中国古代书院具有创造、存储、讲学、刻书、出版、传播、教化等功能,是文化传承的重要载体,故A项正确;B、D两项在材料中无法体现,排除;书院不是宗教场所,排除C项。

2.【答案】B 【解析】根据材料“1558年”“学习希腊和拉丁文法、辩证法和诗歌”“增加修辞学”“学习诗歌和修辞学之外,再加学物理学和数学”并结合所学知识可知,当时处于文艺复兴时期,德国莱比锡大学的学程中人文学科所占比重远高于自然科学,这有利于人文主义的传播,故B项正确;材料只涉及德国莱比锡大学规定的学程,没有体现其对象是“普通民众”,故A项错误;启蒙运动是在17—18世纪,故C项错误;从材料中无法得出莱比锡大学的规定标志着近代教育的开端,故D项错误。

3.【答案】D 【解析】根据材料“所以激发忠爱、开通智慧、振兴实业”“造就通才,为全学之纲领”并结合所学知识可知,此时期清政府主张实行“通才教育”,且以伦理道德教育为核心,即清末所谓的“通才”指的是具有封建伦理道德观和掌握并熟练运用西学艺能之人,这表明清末教育制度正处于转型时期,故选D项。

4.【答案】B 【解析】根据材料“市人转相摹刻诸子百家之书,日传万纸”“学者获得书籍‘多且易致如此’”可知,宋代雕版印刷术的普及极大地推进了文化的传播,故选B项。

5.【答案】B 【解析】根据材料可知,14世纪晚期的意大利,书籍价格昂贵,结合所学知识可知,古登堡发明金属活字印刷术前,欧洲制书技术水平不高,很多书籍是通过手抄方式制成的,书籍数量少,成本高昂,故选B项。

6.【答案】D 【解析】根据材料“科学思想开始在大学校园占据主导地位。由于大学需要稳定的图书供应,英国国家图书馆成立”可知,英国国家图书馆的成立受到自然科学发展的影响,故选D项。

7.【答案】B 【解析】根据材料可知,民众图书馆“是全体人民的图书馆”,“不论其智、愚、贫、富、老、幼、男、女,均可进馆享受服务”,这有利于提升国民的文化素质,故选B项。

8.【答案】A 【解析】根据材料可知,不列颠博物馆出版博物馆指南,委任讲解员,成立教育服务机构出版公司,这些措施都有利于强化博物馆的公共服务职能,故选A项。

【能力提升】

9.【答案】B 【解析】根据材料可知,范仲淹重视人才的培养,主张大力开设学校,以儒家经典作为教学的内容,王安石肯定学校在提升社会道德方面的作用。由此可见,两人都重视学校的教化功能,故选B项。

10.【答案】D 【解析】根据材料并结合所学知识可知,文艺复兴时期,意大利的学校招收各类学生,教授各种知识,这表明文艺复兴时期思想解放运动与教育变革相互促进,故D项正确;仅从教学内容的设置并不能得出意大利建立了近代化教育制度,排除A项;科技革命兴起的时间是16、17世纪,与材料时间不符,排除B项;教学内容包括教会法规,说明此时教育并没有摆脱宗教的束缚,排除C项。

11.【答案】C 【解析】根据材料可知,《职工业余学校识字课本》的内容从“工人”和“做工”开始,逐渐深入到“雾的成因”“空气和风”等自然科学知识,《市民识字课本》的内容则侧重于日常生活技能,这些教材的内容与民众的日常生活息息相关,具有很强的实用性,故选C项。

12.【答案】A 【解析】根据材料可知,雕版印刷术发明后,首先印刷的是佛教经书,后来也雕印历书、识字课本、阴阳算命等书,体现的是雕版印刷术的应用范围扩大,故选A项。

13.【答案】C 【解析】维新派仿效欧、美、日的图书馆,创设“强学书藏”并向社会民众免费开放,结合当时中国民族危机加深的背景可知,“书藏”具有开展社会教育的重要作用,故选C项。

14.【答案】C 【解析】材料“私人和公共的借阅图书馆遍布各主要城市”说明公众能借阅图书,这体现了图书馆服务公众的职能,故选C项。

15.【答案】A 【解析】根据材料可知,许多中外古代著名的思想家、科学家、史学家都受益于图书馆,结合所学知识可知,图书馆担负保存人类文化典籍的职责,提供智力资源,能够增长人的知识,故A项正确;许多中外古代著名的思想家、科学家、史学家都受益于图书馆反映的是东西方文化的相似性,而非发展路径不同,排除B项;材料并未涉及东西方文化政策,排除C项;材料主要反映中外古代著名人物与图书馆的关系,体现图书馆保存文化典籍,促进文化发展,但这只是图书馆职能的一方面,不能体现图书馆职能的多样性,排除D项。

16.【答案】C 【解析】根据材料可知,博物馆的职能主要体现在社会作用上,强调反映社会、服务于社会,这说明博物馆必须重视对人们的宣传教育作用,促进当代社会向前发展,故选C项。

17.【答案】(1)条件:明中后期商品经济繁荣发展,资本主义萌芽出现;造纸业、印刷业的发展;学校的兴办;科举制的推行;读书、藏书成为社会风尚;范钦的个人经历和贡献;制定了严格的管理制度和有效的保护、保管措施。

(2)作用:保护、传承、传播古籍和传统文化遗产;为先进思想的产生奠定基础;促进学术研究和科学技术的发展;推动世界文明的发展。

18.【答案】(1)主要条件:意大利文艺复兴运动兴盛;美第奇家族把持佛罗伦萨共和国的实权;美第奇家族非常富有;美第奇家族热衷于资助文化艺术。

(2)做法:对外扩张,掳掠各国艺术珍品。

意义:保护与宣传文化艺术;见证人类文明;陶冶人文精神。

【基础巩固】

1.下图是一位学者关于古代中国书院功能的研究成果。据此可知,书院( )

A.是文化传承的重要载体

B.以教化启蒙为主要功能

C.是古代重要的宗教场所

D.以传播宋明理学为己任

2.1558年德国莱比锡大学规定的学程如下:第一学期(半年)学习希腊和拉丁文法、辩证法和诗歌;第二学期继续学习拉丁文法和辩证法,另外增加修辞学;第三学期在学习诗歌和修辞学之外,再加学物理学和数学。然后对各学科进行考试,通过者获得学士学位。这些规定( )

A.提升了普通民众的科学素养

B.有利于人文主义的传播

C.使启蒙运动的走向得以改变

D.标志着近代教育的开端

3.1898年,光绪皇帝下诏创立京师大学堂,其章程规定:“京师大学堂之设,所以激发忠爱、开通智慧、振兴实业。谨遵此次谕旨,端正趋向,造就通才,为全学之纲领。”从中可以看出( )

A.传统教育得到稳定的发展

B.新式学堂教育得到普及

C.办学以培养西学人才为主

D.教育制度处于转型时期

4.北宋初年,人们主要通过手抄的方式传播书籍。至北宋中叶,则“市人转相摹刻诸子百家之书,日传万纸”。苏轼感慨地说,学者获得书籍“多且易致如此”。这一材料可以说明( )

A.“学在官府”的局面被打破

B.雕版印刷术有助于文化传播

C.程朱理学受到了官方尊崇

D.古典现实主义文学艺术繁荣

5.在14世纪晚期的意大利,医学书籍的平均价格相当于3个月左右的生活成本,法律书籍的价格则相当于16个月的生活成本。能够解释这一现象的因素是( )

A.商业发展程度

B.制书技术水平

C.法律体系形成

D.自然科学发展

6.17世纪末,英国的皇家图书馆主要为国王提供古典著作、教会文件以及神学和政治等方面的资料。18世纪,英格兰学术界的面貌发生变化,科学思想开始在大学校园占据主导地位。由于大学需要稳定的图书供应,英国国家图书馆成立。英国国家图书馆的成立( )

A.源于资产阶级革命的需要

B.推动启蒙运动走向高潮

C.促进英国学术面貌的变化

D.受自然科学发展的影响

7.兴盛于20世纪20年代末的民众图书馆“是全体人民的图书馆,凡属圆颅方趾,不论其智、愚、贫、富、老、幼、男、女,均可进馆享受服务”。民众图书馆的创办( )

A.打破了当权者对教育的垄断

B.有利于提升国民的文化素质

C.满足了社会对于人才的需求

D.得到社会各阶层的广泛认可

8.1903年,不列颠博物馆出版了第一部博物馆指南。1911年,不列颠博物馆委任了第一位导游讲解员。20世纪70年代,不列颠博物馆成立了教育服务机构出版公司。这些举措( )

A.强化了博物馆的公共服务职能

B.提高了馆藏文物保护的科技水平

C.改变了大英博物馆的馆藏方向

D.彰显文化遗产保护措施的全面性

【能力提升】

9.范仲淹曾建议:“先于都督之郡,复其学校之制……敦之以诗书礼乐,辨之以文行忠信。”王安石也认为:“古之取士,皆本于学校,故道德一于上,而习俗成于下,其人材皆足以有为于世。”由此可知,两人均( )

A.主张建立学堂选官制

B.重视学校的教化功能

C.致力于儒学复兴运动

D.希望扩大教育覆盖面

10.15世纪,意大利兴办了一种寄宿学校,学校的学生以贵族子弟为主,也招收并资助有才华的贫苦学生,男女同校。教学内容包括拉丁文、希腊文、教会法规、数学、历史、音乐、体操、舞蹈、游泳等。这表明意大利( )

A.建立了近代化教育制度

B.科技革命与社会进步相互影响

C.教育摆脱了宗教的束缚

D.思想解放与教育变革相互促进

11.1951年出版的扫盲教材《职工业余学校识字课本》, 第一课的内容是“工人”和“做工”,随着课程的深入,出现了“雾的成因”“空气和风”等内容。1956年出版的《市民识字课本》,内容有认日历、认钟表、买菜、坐车等。这反映出新中国成立初期的扫盲运动( )

A.旨在培养高素质劳动人民

B.促成了义务教育逐渐普及

C.注重与日常生活实际结合

D.强化了民众对国家的认同

12.自唐朝雕版印刷术发明和使用以来,首先印刷的是佛教经书,后来也雕印历书、识字课本、阴阳算命书等,从后唐长兴三年(932年)起,儒家经典——《九经》 开始刊行。这反映出( )

A.雕版印刷术的应用范围扩大

B.佛经是雕版印刷的主体部分

C.社会对经典书籍需求多元化

D.科举制推动雕版印刷术革新

13.甲午中日战争后,中国一些有识之士通过考察和比较,发现“方今欧、美、日本各邦,图书馆之增设,与文明之进步相追逐”,以康有为、梁启超为代表的维新派在兴学会、办报刊的同时,积极创设“强学书藏”并向社会民众免费开放。这体现出“书藏”的重要作用是( )

A.保存文化遗产

B.传递科学情报

C.开展社会教育

D.开发智力资源

14.18世纪的欧洲,随着识字人群的扩大和人们读书热情的高涨,私人和公共的借阅图书馆遍布各主要城市。这种状况( )

A.标志着人文精神的滥觞

B.推动了文艺复兴的转型

C.体现了服务公众的职能

D.促进了近代科学的兴起

15.下表所示为中外古代著名人物与图书馆的关系简述。这说明( )

古代 西方 欧几里得、阿基米德、阿里斯塔克等人的数学和科学成就都与亚历山大图书馆有密切关系

古代 中国 孔子、司马迁、班固、司马光等都曾管理过国家图书馆,其研究均受益于图书馆

A.图书馆提供智力资源

B.东西方文化发展路径不同

C.东西方文化政策迥异

D.国家图书馆承载多种职能

16.《英国百科全书》在“博物馆的职能”中把“社会作用”放在首位,特别强调“在当代世界中,博物馆的倾向是既反映社会又服务于社会”。这说明博物馆( )

A.藏品的数量和质量是其价值的体现

B.是学术研究中心

C.应重视加强对人们的宣传教育作用

D.要借助现代科技

17.阅读材料,回答问题。

材料一 天一阁是明朝范钦所建的私人藏书楼。明朝中后期商品经济繁荣,造纸业、印刷业改进,兴办学校、推行科举,使得读书、藏书成为一种风尚。范钦自27岁考中进士后,开始在全国各地做官,宦迹遍布大半个中国,为搜集藏书提供了充裕的时间、空间和财力基础。范钦为了保护自己苦心搜集的藏书,立下分家不分书的严训,不论官衔、不论出身、不论品第,所有人都必须遵守书籍保管的规章制度。康熙十二年(1673年),经范氏家族同意,思想家黄宗羲、大学者阮元等登上楼阁,阅尽所藏之书,极大地丰富了各自的著述。乾隆三十七年(1772年),清政府设四库全书馆,向全国各地采访遗书,开始《四库全书》编纂的浩大工程。范氏族人积极响应,献出了家藏中的珍本,共计638种。自1978年以来,天一阁的藏书才真正为广大科研学者所利用,各地科研单位、大专院校的许多研究人员和文史工作者纷纷进入这个知识宝库。

——摘编自王敏《天一阁藏书研究》

材料二 公共图书馆从19世纪50年代开始在英国逐步兴起,地方当局征税建馆,免费为公众服务。公共图书馆集中在工业城镇,而且以工人为重点服务对象。1753年创建的大英图书馆也发展成国际学术中心,马克思、列宁、孙中山就曾在这里阅览群书,旁征博引,为自己的思想理论奠定了坚实的基础。

——摘编自周楠《欧洲图书馆史研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析天一阁建立并发展的条件。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,简析图书馆在社会文化传承和发展中的作用。

18.阅读材料,回答问题。

材料一 1561年,美第奇家族决定为共和国的市政司法机构盖楼。20年后,该家族将楼的最高层设为艺术画廊,即乌菲齐博物馆,之后不断扩充。据说拿破仑远征意大利时看了博物馆,赞叹不已。1737年,美第奇家族势力衰微,共和国政权易手。家族在转交博物馆艺术遗产时约定:艺术作品必须服务于“公共利益”。这一约定流传至今。

——摘编自[意]艾莱娜·吉纳耐斯奇

《佛罗伦萨乌菲齐画廊》

材料二 历史上为卢浮宫大大加上艺术砝码的是拿破仑。他统治期间,曾发生过几千吨艺术品运到巴黎的盛况,其中506件艺术品是从意大利掳掠来的。今天的卢浮宫里共有40多万件来自世界各地的艺术珍宝。有人说,在卢浮宫“不管你看多少,都可以肯定它们是无与伦比的,它们会唤起你身上蕴藏的对美的渴望和追求,激发你对创造的认识和对幸福的理解”。

——摘编自[美]威尔·杜兰特

《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述美第奇家族打造乌菲齐博物馆的主要条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述拿破仑是如何为卢浮宫“大大加上艺术砝码”的。根据材料一、材料二,指出博物馆对人类文明的意义。

参考答案

【基础巩固】

1.【答案】A 【解析】根据材料可知,中国古代书院具有创造、存储、讲学、刻书、出版、传播、教化等功能,是文化传承的重要载体,故A项正确;B、D两项在材料中无法体现,排除;书院不是宗教场所,排除C项。

2.【答案】B 【解析】根据材料“1558年”“学习希腊和拉丁文法、辩证法和诗歌”“增加修辞学”“学习诗歌和修辞学之外,再加学物理学和数学”并结合所学知识可知,当时处于文艺复兴时期,德国莱比锡大学的学程中人文学科所占比重远高于自然科学,这有利于人文主义的传播,故B项正确;材料只涉及德国莱比锡大学规定的学程,没有体现其对象是“普通民众”,故A项错误;启蒙运动是在17—18世纪,故C项错误;从材料中无法得出莱比锡大学的规定标志着近代教育的开端,故D项错误。

3.【答案】D 【解析】根据材料“所以激发忠爱、开通智慧、振兴实业”“造就通才,为全学之纲领”并结合所学知识可知,此时期清政府主张实行“通才教育”,且以伦理道德教育为核心,即清末所谓的“通才”指的是具有封建伦理道德观和掌握并熟练运用西学艺能之人,这表明清末教育制度正处于转型时期,故选D项。

4.【答案】B 【解析】根据材料“市人转相摹刻诸子百家之书,日传万纸”“学者获得书籍‘多且易致如此’”可知,宋代雕版印刷术的普及极大地推进了文化的传播,故选B项。

5.【答案】B 【解析】根据材料可知,14世纪晚期的意大利,书籍价格昂贵,结合所学知识可知,古登堡发明金属活字印刷术前,欧洲制书技术水平不高,很多书籍是通过手抄方式制成的,书籍数量少,成本高昂,故选B项。

6.【答案】D 【解析】根据材料“科学思想开始在大学校园占据主导地位。由于大学需要稳定的图书供应,英国国家图书馆成立”可知,英国国家图书馆的成立受到自然科学发展的影响,故选D项。

7.【答案】B 【解析】根据材料可知,民众图书馆“是全体人民的图书馆”,“不论其智、愚、贫、富、老、幼、男、女,均可进馆享受服务”,这有利于提升国民的文化素质,故选B项。

8.【答案】A 【解析】根据材料可知,不列颠博物馆出版博物馆指南,委任讲解员,成立教育服务机构出版公司,这些措施都有利于强化博物馆的公共服务职能,故选A项。

【能力提升】

9.【答案】B 【解析】根据材料可知,范仲淹重视人才的培养,主张大力开设学校,以儒家经典作为教学的内容,王安石肯定学校在提升社会道德方面的作用。由此可见,两人都重视学校的教化功能,故选B项。

10.【答案】D 【解析】根据材料并结合所学知识可知,文艺复兴时期,意大利的学校招收各类学生,教授各种知识,这表明文艺复兴时期思想解放运动与教育变革相互促进,故D项正确;仅从教学内容的设置并不能得出意大利建立了近代化教育制度,排除A项;科技革命兴起的时间是16、17世纪,与材料时间不符,排除B项;教学内容包括教会法规,说明此时教育并没有摆脱宗教的束缚,排除C项。

11.【答案】C 【解析】根据材料可知,《职工业余学校识字课本》的内容从“工人”和“做工”开始,逐渐深入到“雾的成因”“空气和风”等自然科学知识,《市民识字课本》的内容则侧重于日常生活技能,这些教材的内容与民众的日常生活息息相关,具有很强的实用性,故选C项。

12.【答案】A 【解析】根据材料可知,雕版印刷术发明后,首先印刷的是佛教经书,后来也雕印历书、识字课本、阴阳算命等书,体现的是雕版印刷术的应用范围扩大,故选A项。

13.【答案】C 【解析】维新派仿效欧、美、日的图书馆,创设“强学书藏”并向社会民众免费开放,结合当时中国民族危机加深的背景可知,“书藏”具有开展社会教育的重要作用,故选C项。

14.【答案】C 【解析】材料“私人和公共的借阅图书馆遍布各主要城市”说明公众能借阅图书,这体现了图书馆服务公众的职能,故选C项。

15.【答案】A 【解析】根据材料可知,许多中外古代著名的思想家、科学家、史学家都受益于图书馆,结合所学知识可知,图书馆担负保存人类文化典籍的职责,提供智力资源,能够增长人的知识,故A项正确;许多中外古代著名的思想家、科学家、史学家都受益于图书馆反映的是东西方文化的相似性,而非发展路径不同,排除B项;材料并未涉及东西方文化政策,排除C项;材料主要反映中外古代著名人物与图书馆的关系,体现图书馆保存文化典籍,促进文化发展,但这只是图书馆职能的一方面,不能体现图书馆职能的多样性,排除D项。

16.【答案】C 【解析】根据材料可知,博物馆的职能主要体现在社会作用上,强调反映社会、服务于社会,这说明博物馆必须重视对人们的宣传教育作用,促进当代社会向前发展,故选C项。

17.【答案】(1)条件:明中后期商品经济繁荣发展,资本主义萌芽出现;造纸业、印刷业的发展;学校的兴办;科举制的推行;读书、藏书成为社会风尚;范钦的个人经历和贡献;制定了严格的管理制度和有效的保护、保管措施。

(2)作用:保护、传承、传播古籍和传统文化遗产;为先进思想的产生奠定基础;促进学术研究和科学技术的发展;推动世界文明的发展。

18.【答案】(1)主要条件:意大利文艺复兴运动兴盛;美第奇家族把持佛罗伦萨共和国的实权;美第奇家族非常富有;美第奇家族热衷于资助文化艺术。

(2)做法:对外扩张,掳掠各国艺术珍品。

意义:保护与宣传文化艺术;见证人类文明;陶冶人文精神。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享