期末达标检测(二) (含答案)—— 2024-2025学年高中历史选择性必修3

文档属性

| 名称 | 期末达标检测(二) (含答案)—— 2024-2025学年高中历史选择性必修3 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-15 23:10:04 | ||

图片预览

文档简介

期末达标检测(二)

(时间:75分钟 分数:100分)

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.《左传》记载“国之大事,在祀与戎”,意思是祭祀与战争是国家的两件头等大事。这是因为二者( )

A.是礼乐制度的表现形式 B.有利于维护封建君主专制

C.有助于族群和文化认同 D.是中国重要的文化传统

2.8世纪时,日本在京城建立大学寮,学生为官员子弟,人数在400人左右,设秀才、进士等科,以《周易》《尚书》《周礼》《诗经》《礼记》等作为指定教科书,学生毕业后被称为“举人”,考试合格者被授予官职。据此可知,日本( )

A.照搬唐代的科举制度 B.以唐制为蓝本实行改革

C.在全国推广中华文化 D.深受唐朝制度文化影响

3.自公元前9世纪末起,迦太基人将西亚的葡萄、橄榄等引入非洲;非洲的努米底亚人向迦太基人学会了农耕和建造城市,并吸纳其文化。这反映了( )

A.农耕文明的对外扩张 B.区域文化的交流交融

C.亚非经济交往的频繁 D.非洲粮食结构的变化

4.有学者指出:“希腊民族是最早探索人类、人的思想和灵魂的民族,他们不仅追根溯源,寻求宇宙万物的源头与规律……而且探究社会的正义与公理,诘问人生的目的与价值。”该学者认为古希腊文化( )

A.缺乏人文主义 B.重视理性精神

C.忽视现实幸福 D.个人主义泛滥

5.马丘比丘遗址分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等。这里有沿着陡峭山坡层层开凿建造的房屋,从山顶向各个方向开凿的供水渠道,各种形状的庙宇,庄严的皇家墓葬,还有日晷、采石场等。这反映了( )

A.印加帝国高度发达的城市化水平 B.印第安人独特的城市规划思想

C.马丘比丘是安第斯地区的经济中心 D.印加文化继承了玛雅文化的精华

6.印欧人迁徙到亚平宁半岛的原因、亚平宁半岛独特的地理环境以及迁徙过程中形成的特点使古罗马走出了一条与其他文化不同的形成、发展道路:古罗马文化被深深打上了印欧人的烙印,成为印欧文化圈一个重要组成部分。这说明印欧人的迁徙( )

A.有利于促进区域文化的发展 B.奠定了罗马帝国扩张的基础

C.打破了人类相互隔绝的状态 D.奠定了现代欧洲民族国家的格局

7.据统计,1851年,在美国加利福尼亚的11个采金矿区中,有一半的矿工是华工。至1860年,华工不仅成为美国西部淘金热潮中的一支重要力量,而且也是开采煤矿、银矿、铜矿的重要劳动力。这反映了( )

A.近代中国国际地位的提高 B.华工促进了美国资源的开发

C.中华文化得到广泛的传播 D.华人获得了海外发展的自由

8.1985年,海湾合作委员会6个成员国(沙特阿拉伯、科威特、巴林、阿联酋、卡塔尔、阿曼)中外籍工人及家属达到720万人,外籍工人占该地区劳动力的70%。20世纪90年代以来,亚洲部分国家外籍工人迁入的情况也大致如此。其主要原因是( )

A.经济全球化的推动 B.迁入地经济发展较快

C.局部政治动荡不安 D.迁出地劳动力的过剩

9.7—10世纪,途经中国新疆的商路主要有三条:南路主要通往天竺(今印度)等国,中路由疏勒经波斯(今伊朗)通往地中海沿岸,北路“自庭州至碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)”,通向里海沿岸。这些商路( )

A.扩大了中华文化圈范围 B.因蒙古西征而被迫中断

C.主要由阿拉伯帝国开辟 D.推动了区域间文化交流

10.1926年,英国《礼仪之书》对茶桌礼仪有如下记述:“女主人可能在众人的椅子旁边放一个小茶几或凳子……有时候需要提供小块茶布,如果有果酱的话,则需要提供切点心用的茶刀(银质或镀银的小刀)。”由此可知,英国茶文化( )

A.源于世界市场的形成 B.风靡于英国上层社会

C.体现了妇女地位提高 D.融合了本土礼仪文化

11.18世纪初,英国生产的部分瓷器结合中国瓷釉洁白纯净、色泽艳丽的特质,融合西方的审美准则,开创了新的技术和纹饰风格。西方的创新引起中国的关注,康熙帝曾指派两名意大利传教士指导中国工匠学习珐琅技法。这体现了( )

A.政府政策影响制瓷水平 B.商业贸易推动文化交流

C.西学东渐引发思想解放 D.西方与中国审美观一致

12.希腊化时代,过去没有铸币而主要仰赖物物交换的埃及,在托勒密王朝统治下由希腊商人首次引进铸币。为巩固统治,埃及托勒密诸王全盘承袭法老旧制,在国家政体结构上,大体实行混合型,以君主专制制度为主要形式。材料反映的实质是( )

A.希腊化是一种新文明形态 B.托勒密王朝实行专制统治

C.埃及是东西方文化交流的桥梁 D.希腊化时代商品经济较为繁荣

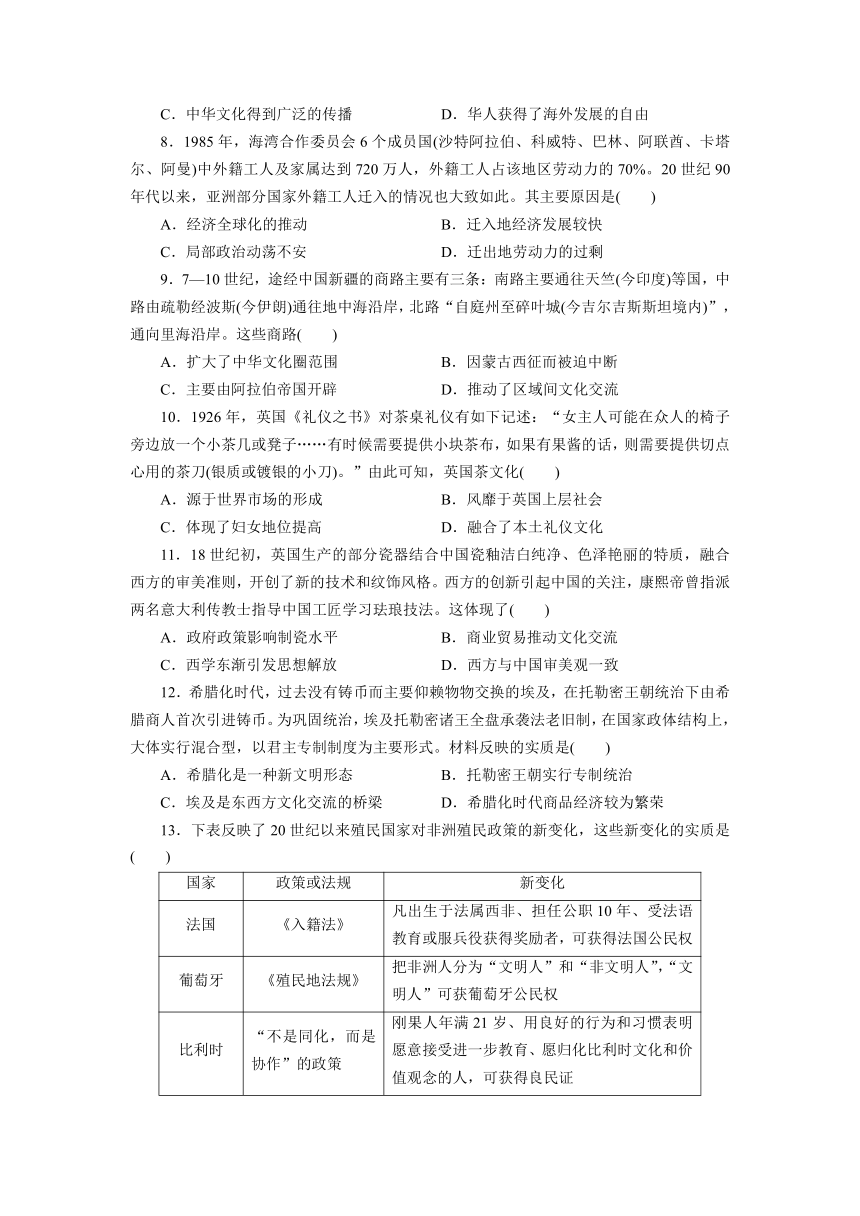

13.下表反映了20世纪以来殖民国家对非洲殖民政策的新变化,这些新变化的实质是( )

国家 政策或法规 新变化

法国 《入籍法》 凡出生于法属西非、担任公职10年、受法语教育或服兵役获得奖励者,可获得法国公民权

葡萄牙 《殖民地法规》 把非洲人分为“文明人”和“非文明人”,“文明人”可获葡萄牙公民权

比利时 “不是同化,而是协作”的政策 刚果人年满21岁、用良好的行为和习惯表明愿意接受进一步教育、愿归化比利时文化和价值观念的人,可获得良民证

A.对殖民地推行殖民同化政策 B.应对殖民地人民反殖民主义的斗争

C.吸引殖民地人才流入宗主国 D.用宗主国文明排挤和代替非洲文明

14.1991年的海湾战争造成伊拉克珍贵文物“吉尔伽美什梦碑”(泥板文书)流失海外,与此同时,伊拉克国内考古遗址中有数千块珍贵的楔形文字碑被毁于一旦。这可用于说明( )

A.美国发动海湾战争的真实意图 B.战争对文化传承的强烈冲击

C.文化遗产保护类国际法的缺失 D.中东国家文化复兴的艰巨性

15.明清时期,私人藏书事业渐趋鼎盛态势。明代毛氏汲古阁、祁氏澹生堂、范氏天一阁,清代钱氏绛云楼、朱氏曝书亭等均称盛一时。这些藏书巨擘均以藏书量多、藏书质高著称于当时及后世。私人藏书事业的发展( )

A.促进了文化教育的普及 B.有助于文化的传承传播

C.展现了中华文化的血脉 D.得益于开明的文化政策

16.20世纪50年代,周恩来到陕西西安市视察时,对文博系统的同志说:“我到哪个地方,都爱看这些东西,因为它代表着一个民族的智慧,可以了解这个国家和地区的政治、经济和文化。”这表明文物保护( )

A.是社会主义文化建设的重要内容 B.对保持民族文化传承的重要性

C.有助于保护世界文化的多样性 D.能够系统揭示历史的本来面貌

二、非选择题:共52分。

17.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 商代就有关于勤俭节用的思想出现。春秋战国时期,思想领域虽学派林立,百家争鸣,但勤俭节用思想则是各学派共有的伦理主张。儒家奠基人孔子提出“温、良、恭、俭、让”五大德目,墨子则把俭约和淫奢提升到关乎国家存亡的高度上去认识。在古代自然经济条件下,生产工具简陋,生产力水平低下,社会物质财富匮乏,提倡俭约,有利于缓解社会消费需求和物资短缺的矛盾,可保证社会安定和发展。荀子曾提出“强本而节用”的主张。

——摘编自张元凯《中国古代的勤俭节用思想及其现实价值》

材料二 到了近代,中国传统的消费习俗在城市社会生活中逐渐出现奢侈豪华的趋向。从经济与社会发展的长远方面看,崇俭戒奢的传统观念未必是十全十美的观念和习俗。消费需求的扩大,是刺激工商业发展的一个重要因素。但近代某些奢侈消费也并非是一种完全正常的消费行为,特别是富商的豪华排场,实际上仍带有一些为了摆脱出身寒微而自我炫耀的成分,许多人还盲目崇拜和模仿西方的生活方式,大肆挥霍。

——摘编自朱英《近代中国奢侈消费面面观》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代社会勤俭节用消费观念形成的原因。(10分)

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,指出近代中国消费观念的变化,并予以简要评价。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(22分)

材料一 18世纪下半叶至19世纪初,工业资本主义的兴起推动着英国的殖民活动进入新阶段——向马来半岛殖民扩张。新加坡位于马来半岛南端、马六甲海峡出入口,控制着欧洲与中国之间的最短航线。成立于1600年的特权贸易公司——英国东印度公司,也推动了英国向这一地区扩张。1818年底,英国东印度公司派遣它的得力干将莱佛士前往马六甲海峡东面进行殖民探索。1819年,莱佛士登陆新加坡,1824年,新加坡沦为英国殖民地。

——摘编自厦门大学南洋研究所《新加坡简史》

材料二 19世纪的辉煌过后,英国逐渐衰落,新加坡当地的政治力量在二战后逐渐发展壮大,它们要求自治和独立的倾向日益加强,全球范围内的民族独立浪潮也在冲击着英国的地位,使得英国的殖民统治更是雪上加霜。1959年,新加坡在英联邦范围内实行自治,1963年,成为马来西亚联邦内的一个州,1965年8月,退出马来西亚联邦,建立了独立的新加坡共和国。独立后的新加坡是一个具有明显移民特征的城市国家,多元文化和谐共处,为新加坡以后的发展奠定了基础。

——摘编自刘颖《新加坡独立问题研究》

(1)根据材料一,概括英国殖民新加坡的原因,并结合所学知识,列举英国东印度公司在殖民过程中拥有的“特权”。(12分)

(2)根据材料二,概括新加坡独立的原因,并结合所学知识,简述新加坡“多元文化和谐共处”的表现。(10分)

19.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 然而,在人类文明的朝霞时期,当中华文明同西方各古代文明勃兴之后,就自然地波浪式地向外扩展,影响着各自的周边地区,日渐远去。日久天长,自然会获得彼此之间的最初信息。中国和遥远的西方这两种陌生的文明一经接触,就势必引出彼此影响、相互吸收的更大兴趣与需求。

——何芳川、万明《古代中西文化交流史话》

请从材料中提取任意一个观点,并结合相关知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑合理,表述清晰)

参考答案

选择题

1.【答案】C 【解析】根据材料并结合所学知识可知,祭祀和战争分别代表了国家对内和对外的两个重要方面,祭祀体现了对内的和谐与秩序,而战争则体现了对外扩张和维护国家利益的决心和能力,这种文治武功并重的思想,有助于族群和文化认同,凝聚国家力量,故C项正确;战争不是礼乐制度的表现形式,排除A项;封建君主专制在秦朝才建立,排除B项;战争不属于文化传统,排除D项。

2.【答案】D 【解析】根据材料并结合所学知识可知,日本借鉴唐朝的科举制,设秀才、进士等科,考试合格者被授予官职,说明日本深受唐朝制度文化影响,故选D项。

3.【答案】B 【解析】根据材料可知,北非的迦太基人将西亚的葡萄、橄榄等引入非洲,非洲的努米底亚人学习了迦太基人的文化,这反映了区域文化的交流交融,故B项正确;材料反映的是区域文化的交流交融,A项与材料主旨不符,排除;材料仅能说明亚非存在着经济交往,不能说明其交往频繁,排除C项;材料仅反映了西亚的葡萄、橄榄传入非洲,不能就此说明非洲的粮食结构发生变化,排除D项。

4.【答案】B 【解析】理性精神反对盲从、盲信,强调独立探索与思考,符合材料“他们不仅追根溯源,寻求宇宙万物的源头与规律……而且探究社会的正义与公理,诘问人生的目的与价值”的观点,故选B项。

5.【答案】B 【解析】马丘比丘遗址是印加文化的遗址,根据材料可知,马丘比丘是经过认真规划的,反映出印第安人独特的城市规划思想,故B项正确;A、C、D三项在材料中无法体现,排除。

6.【答案】A 【解析】材料“古罗马文化被深深打上了印欧人的烙印,成为印欧文化圈一个重要组成部分”说明印欧人的迁徙有利于促进区域文化的发展,故A项正确;罗马帝国扩张的基础不是印欧人迁徙奠定的,排除B项;新航路开辟打破了人类相互隔绝的状态,排除C项;现代欧洲民族国家的格局与印欧人的迁徙无关,排除D项。

7.【答案】B 【解析】根据材料“至1860年,华工不仅成为美国西部淘金热潮中的一支重要力量,而且也是开采煤矿、银矿、铜矿的重要劳动力”可知,华工促进了美国资源的开发,故B项正确;材料没有涉及近代中国的国际地位,排除A项;材料反映的是华工促进了美国资源的开发,没有体现中华文化的传播,排除C项;D项与史实不符,排除。

8.【答案】B 【解析】根据材料可知,20世纪80年代,中东国家的外籍工人在该地区劳动力中占比较高,20世纪90年代以来,亚洲部分国家外籍工人迁入的情况也大致如此,结合所学知识可知,这是因为这些地区在20世纪八九十年代经济发展较快,提供了更多的就业岗位,故选B项。

9.【答案】D 【解析】材料中的三条商路连通不同地区,有利于推动区域间的文化交流,故D项正确;7—10世纪,中华文化圈的范围主要在东亚,并未沿这些商路向西扩展,排除A项;蒙古西征发生于13世纪,且材料中的这些商路并未因蒙古西征而中断,反而因蒙古西征变得更加畅通,排除B项;材料中的“中路”与汉代中国所开辟的丝绸之路大体重合,并非由阿拉伯帝国开辟,排除C项。

10.【答案】D 【解析】根据材料并结合所学知识可知,茶文化起源于中国,随着茶叶的传播而在世界各地传播,英国的茶桌礼仪提出“如果有果酱的话,则需要提供切点心用的茶刀”,这是英国本土礼仪文化的反映,即英国茶文化融合了本土礼仪文化,故选D项。

11.【答案】B 【解析】根据材料可知,18世纪初,英国“结合中国瓷釉洁白纯净、色泽艳丽的特质,融合西方的审美准则,开创了新的技术和纹饰风格”,同时,中国的康熙帝也曾“指派两名意大利传教士指导中国工匠学习珐琅技法”,这一现象说明随着中西方商业贸易的发展,中西方之间的文化也得到了交流,故选B项。

12.【答案】A 【解析】根据材料“过去没有铸币而主要仰赖物物交换的埃及,在托勒密王朝统治下由希腊商人首次引进铸币”“在国家政体结构上,大体实行混合型,以君主专制制度为主要形式”可知,在希腊化时代,埃及托勒密王朝在经济上和国家整体结构上都和之前不一样,是一种新文明形态,故选A项。

13.【答案】D 【解析】根据材料可知,法国允许出生于法属西非、担任公职10年、受法语教育或服兵役获得奖励者获得法国公民权,这种政策鼓励非洲人接受法国的文化和教育,从而使法国文明取代非洲本土文明;葡萄牙将非洲人分为“文明人”和“非文明人”,只有“文明人”可以获得葡萄牙公民权,这种分类标准基于葡萄牙的文化和价值观念,从而排挤非洲的本土文化和身份认同;比利时则规定刚果人需要通过表现出接受比利时教育和文化的意愿,才能获得良民证,这种政策同样反映出比利时文明对非洲文明的替代。以上这些政策是试图通过法律和文化手段,将非洲人的身份认同与殖民国家的文明标准相统一,实质上是对非洲本土文明的排挤和替代,故选D项。

14.【答案】B 【解析】根据材料可知,海湾战争对伊拉克的历史文物造成了不可挽回的巨大破坏,对当地历史文化的传承造成灾难性的影响,故选B项。

15.【答案】B 【解析】根据材料可知,明清私人藏书事业的繁盛,有助于中华文化的传承和传播,故B项正确。

16.【答案】B 【解析】根据材料“因为它代表着一个民族的智慧,可以了解这个国家和地区的政治、经济和文化”可知,周恩来高度重视文物保护工作,强调文物保护对保持民族文化传承具有重要意义,故选B项。

二、非选择题

17.【答案】(1)原因:统治阶级的倡导;社会生产力水平低下,民众相对贫困;传统节俭思想的影响;重农抑商政策的影响;维护社会安定的需要。(10分)

(2)变化:城市中的消费观念出现奢侈豪华的趋向。(2分)

评价:刺激了消费,顺应了商品经济发展的需要;冲击了传统的思想观念;形成重利轻义、追求奢侈、崇洋媚外等不良社会风气。(6分)

18.【答案】(1)原因:工业资本主义的兴起;新加坡优越的地理位置;英国东印度公司的推动。(6分)

特权:自行铸币;拥有武器;对外宣战和缔结条约;经营垄断贸易;进行殖民掠夺。(任答三点即可,6分)

(2)原因:英国自身的衰落;新加坡当地政治力量发展壮大;全球范围内民族独立浪潮的推动。(6分)

表现:人口构成包括来自中国南方各省的华裔移民、本地的马来族、印度裔移民;马来语、华语、英语和泰米尔语均为官方语言;各民族尊重彼此的宗教信仰和风俗习惯,各类宗教建筑形式各异,各民族传统文化活动丰富多彩。(任答两点即可,4分)

19.【答案】[示例]观点:中国和西方文化彼此影响,相互吸收。(2分)

论述:中国的四大发明传到西方,推动了文艺复兴、宗教改革和新航路开辟。儒家文化传播到西方,推动了西方的启蒙运动和社会变革。明末清初,随着新航路的开辟,欧洲人东来,他们将西方的学说介绍到中国,出现了西学东渐的局面,为中国人打开了观察西方文化的窗口,冲击了某些传统思想,对明清之际黄宗羲、顾炎武等人的思想的产生,具有启蒙作用。中西文化相互吸收和借鉴,取长补短,促进了世界文化的繁荣与发展。(10分)

(时间:75分钟 分数:100分)

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.《左传》记载“国之大事,在祀与戎”,意思是祭祀与战争是国家的两件头等大事。这是因为二者( )

A.是礼乐制度的表现形式 B.有利于维护封建君主专制

C.有助于族群和文化认同 D.是中国重要的文化传统

2.8世纪时,日本在京城建立大学寮,学生为官员子弟,人数在400人左右,设秀才、进士等科,以《周易》《尚书》《周礼》《诗经》《礼记》等作为指定教科书,学生毕业后被称为“举人”,考试合格者被授予官职。据此可知,日本( )

A.照搬唐代的科举制度 B.以唐制为蓝本实行改革

C.在全国推广中华文化 D.深受唐朝制度文化影响

3.自公元前9世纪末起,迦太基人将西亚的葡萄、橄榄等引入非洲;非洲的努米底亚人向迦太基人学会了农耕和建造城市,并吸纳其文化。这反映了( )

A.农耕文明的对外扩张 B.区域文化的交流交融

C.亚非经济交往的频繁 D.非洲粮食结构的变化

4.有学者指出:“希腊民族是最早探索人类、人的思想和灵魂的民族,他们不仅追根溯源,寻求宇宙万物的源头与规律……而且探究社会的正义与公理,诘问人生的目的与价值。”该学者认为古希腊文化( )

A.缺乏人文主义 B.重视理性精神

C.忽视现实幸福 D.个人主义泛滥

5.马丘比丘遗址分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等。这里有沿着陡峭山坡层层开凿建造的房屋,从山顶向各个方向开凿的供水渠道,各种形状的庙宇,庄严的皇家墓葬,还有日晷、采石场等。这反映了( )

A.印加帝国高度发达的城市化水平 B.印第安人独特的城市规划思想

C.马丘比丘是安第斯地区的经济中心 D.印加文化继承了玛雅文化的精华

6.印欧人迁徙到亚平宁半岛的原因、亚平宁半岛独特的地理环境以及迁徙过程中形成的特点使古罗马走出了一条与其他文化不同的形成、发展道路:古罗马文化被深深打上了印欧人的烙印,成为印欧文化圈一个重要组成部分。这说明印欧人的迁徙( )

A.有利于促进区域文化的发展 B.奠定了罗马帝国扩张的基础

C.打破了人类相互隔绝的状态 D.奠定了现代欧洲民族国家的格局

7.据统计,1851年,在美国加利福尼亚的11个采金矿区中,有一半的矿工是华工。至1860年,华工不仅成为美国西部淘金热潮中的一支重要力量,而且也是开采煤矿、银矿、铜矿的重要劳动力。这反映了( )

A.近代中国国际地位的提高 B.华工促进了美国资源的开发

C.中华文化得到广泛的传播 D.华人获得了海外发展的自由

8.1985年,海湾合作委员会6个成员国(沙特阿拉伯、科威特、巴林、阿联酋、卡塔尔、阿曼)中外籍工人及家属达到720万人,外籍工人占该地区劳动力的70%。20世纪90年代以来,亚洲部分国家外籍工人迁入的情况也大致如此。其主要原因是( )

A.经济全球化的推动 B.迁入地经济发展较快

C.局部政治动荡不安 D.迁出地劳动力的过剩

9.7—10世纪,途经中国新疆的商路主要有三条:南路主要通往天竺(今印度)等国,中路由疏勒经波斯(今伊朗)通往地中海沿岸,北路“自庭州至碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)”,通向里海沿岸。这些商路( )

A.扩大了中华文化圈范围 B.因蒙古西征而被迫中断

C.主要由阿拉伯帝国开辟 D.推动了区域间文化交流

10.1926年,英国《礼仪之书》对茶桌礼仪有如下记述:“女主人可能在众人的椅子旁边放一个小茶几或凳子……有时候需要提供小块茶布,如果有果酱的话,则需要提供切点心用的茶刀(银质或镀银的小刀)。”由此可知,英国茶文化( )

A.源于世界市场的形成 B.风靡于英国上层社会

C.体现了妇女地位提高 D.融合了本土礼仪文化

11.18世纪初,英国生产的部分瓷器结合中国瓷釉洁白纯净、色泽艳丽的特质,融合西方的审美准则,开创了新的技术和纹饰风格。西方的创新引起中国的关注,康熙帝曾指派两名意大利传教士指导中国工匠学习珐琅技法。这体现了( )

A.政府政策影响制瓷水平 B.商业贸易推动文化交流

C.西学东渐引发思想解放 D.西方与中国审美观一致

12.希腊化时代,过去没有铸币而主要仰赖物物交换的埃及,在托勒密王朝统治下由希腊商人首次引进铸币。为巩固统治,埃及托勒密诸王全盘承袭法老旧制,在国家政体结构上,大体实行混合型,以君主专制制度为主要形式。材料反映的实质是( )

A.希腊化是一种新文明形态 B.托勒密王朝实行专制统治

C.埃及是东西方文化交流的桥梁 D.希腊化时代商品经济较为繁荣

13.下表反映了20世纪以来殖民国家对非洲殖民政策的新变化,这些新变化的实质是( )

国家 政策或法规 新变化

法国 《入籍法》 凡出生于法属西非、担任公职10年、受法语教育或服兵役获得奖励者,可获得法国公民权

葡萄牙 《殖民地法规》 把非洲人分为“文明人”和“非文明人”,“文明人”可获葡萄牙公民权

比利时 “不是同化,而是协作”的政策 刚果人年满21岁、用良好的行为和习惯表明愿意接受进一步教育、愿归化比利时文化和价值观念的人,可获得良民证

A.对殖民地推行殖民同化政策 B.应对殖民地人民反殖民主义的斗争

C.吸引殖民地人才流入宗主国 D.用宗主国文明排挤和代替非洲文明

14.1991年的海湾战争造成伊拉克珍贵文物“吉尔伽美什梦碑”(泥板文书)流失海外,与此同时,伊拉克国内考古遗址中有数千块珍贵的楔形文字碑被毁于一旦。这可用于说明( )

A.美国发动海湾战争的真实意图 B.战争对文化传承的强烈冲击

C.文化遗产保护类国际法的缺失 D.中东国家文化复兴的艰巨性

15.明清时期,私人藏书事业渐趋鼎盛态势。明代毛氏汲古阁、祁氏澹生堂、范氏天一阁,清代钱氏绛云楼、朱氏曝书亭等均称盛一时。这些藏书巨擘均以藏书量多、藏书质高著称于当时及后世。私人藏书事业的发展( )

A.促进了文化教育的普及 B.有助于文化的传承传播

C.展现了中华文化的血脉 D.得益于开明的文化政策

16.20世纪50年代,周恩来到陕西西安市视察时,对文博系统的同志说:“我到哪个地方,都爱看这些东西,因为它代表着一个民族的智慧,可以了解这个国家和地区的政治、经济和文化。”这表明文物保护( )

A.是社会主义文化建设的重要内容 B.对保持民族文化传承的重要性

C.有助于保护世界文化的多样性 D.能够系统揭示历史的本来面貌

二、非选择题:共52分。

17.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 商代就有关于勤俭节用的思想出现。春秋战国时期,思想领域虽学派林立,百家争鸣,但勤俭节用思想则是各学派共有的伦理主张。儒家奠基人孔子提出“温、良、恭、俭、让”五大德目,墨子则把俭约和淫奢提升到关乎国家存亡的高度上去认识。在古代自然经济条件下,生产工具简陋,生产力水平低下,社会物质财富匮乏,提倡俭约,有利于缓解社会消费需求和物资短缺的矛盾,可保证社会安定和发展。荀子曾提出“强本而节用”的主张。

——摘编自张元凯《中国古代的勤俭节用思想及其现实价值》

材料二 到了近代,中国传统的消费习俗在城市社会生活中逐渐出现奢侈豪华的趋向。从经济与社会发展的长远方面看,崇俭戒奢的传统观念未必是十全十美的观念和习俗。消费需求的扩大,是刺激工商业发展的一个重要因素。但近代某些奢侈消费也并非是一种完全正常的消费行为,特别是富商的豪华排场,实际上仍带有一些为了摆脱出身寒微而自我炫耀的成分,许多人还盲目崇拜和模仿西方的生活方式,大肆挥霍。

——摘编自朱英《近代中国奢侈消费面面观》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代社会勤俭节用消费观念形成的原因。(10分)

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,指出近代中国消费观念的变化,并予以简要评价。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(22分)

材料一 18世纪下半叶至19世纪初,工业资本主义的兴起推动着英国的殖民活动进入新阶段——向马来半岛殖民扩张。新加坡位于马来半岛南端、马六甲海峡出入口,控制着欧洲与中国之间的最短航线。成立于1600年的特权贸易公司——英国东印度公司,也推动了英国向这一地区扩张。1818年底,英国东印度公司派遣它的得力干将莱佛士前往马六甲海峡东面进行殖民探索。1819年,莱佛士登陆新加坡,1824年,新加坡沦为英国殖民地。

——摘编自厦门大学南洋研究所《新加坡简史》

材料二 19世纪的辉煌过后,英国逐渐衰落,新加坡当地的政治力量在二战后逐渐发展壮大,它们要求自治和独立的倾向日益加强,全球范围内的民族独立浪潮也在冲击着英国的地位,使得英国的殖民统治更是雪上加霜。1959年,新加坡在英联邦范围内实行自治,1963年,成为马来西亚联邦内的一个州,1965年8月,退出马来西亚联邦,建立了独立的新加坡共和国。独立后的新加坡是一个具有明显移民特征的城市国家,多元文化和谐共处,为新加坡以后的发展奠定了基础。

——摘编自刘颖《新加坡独立问题研究》

(1)根据材料一,概括英国殖民新加坡的原因,并结合所学知识,列举英国东印度公司在殖民过程中拥有的“特权”。(12分)

(2)根据材料二,概括新加坡独立的原因,并结合所学知识,简述新加坡“多元文化和谐共处”的表现。(10分)

19.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 然而,在人类文明的朝霞时期,当中华文明同西方各古代文明勃兴之后,就自然地波浪式地向外扩展,影响着各自的周边地区,日渐远去。日久天长,自然会获得彼此之间的最初信息。中国和遥远的西方这两种陌生的文明一经接触,就势必引出彼此影响、相互吸收的更大兴趣与需求。

——何芳川、万明《古代中西文化交流史话》

请从材料中提取任意一个观点,并结合相关知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑合理,表述清晰)

参考答案

选择题

1.【答案】C 【解析】根据材料并结合所学知识可知,祭祀和战争分别代表了国家对内和对外的两个重要方面,祭祀体现了对内的和谐与秩序,而战争则体现了对外扩张和维护国家利益的决心和能力,这种文治武功并重的思想,有助于族群和文化认同,凝聚国家力量,故C项正确;战争不是礼乐制度的表现形式,排除A项;封建君主专制在秦朝才建立,排除B项;战争不属于文化传统,排除D项。

2.【答案】D 【解析】根据材料并结合所学知识可知,日本借鉴唐朝的科举制,设秀才、进士等科,考试合格者被授予官职,说明日本深受唐朝制度文化影响,故选D项。

3.【答案】B 【解析】根据材料可知,北非的迦太基人将西亚的葡萄、橄榄等引入非洲,非洲的努米底亚人学习了迦太基人的文化,这反映了区域文化的交流交融,故B项正确;材料反映的是区域文化的交流交融,A项与材料主旨不符,排除;材料仅能说明亚非存在着经济交往,不能说明其交往频繁,排除C项;材料仅反映了西亚的葡萄、橄榄传入非洲,不能就此说明非洲的粮食结构发生变化,排除D项。

4.【答案】B 【解析】理性精神反对盲从、盲信,强调独立探索与思考,符合材料“他们不仅追根溯源,寻求宇宙万物的源头与规律……而且探究社会的正义与公理,诘问人生的目的与价值”的观点,故选B项。

5.【答案】B 【解析】马丘比丘遗址是印加文化的遗址,根据材料可知,马丘比丘是经过认真规划的,反映出印第安人独特的城市规划思想,故B项正确;A、C、D三项在材料中无法体现,排除。

6.【答案】A 【解析】材料“古罗马文化被深深打上了印欧人的烙印,成为印欧文化圈一个重要组成部分”说明印欧人的迁徙有利于促进区域文化的发展,故A项正确;罗马帝国扩张的基础不是印欧人迁徙奠定的,排除B项;新航路开辟打破了人类相互隔绝的状态,排除C项;现代欧洲民族国家的格局与印欧人的迁徙无关,排除D项。

7.【答案】B 【解析】根据材料“至1860年,华工不仅成为美国西部淘金热潮中的一支重要力量,而且也是开采煤矿、银矿、铜矿的重要劳动力”可知,华工促进了美国资源的开发,故B项正确;材料没有涉及近代中国的国际地位,排除A项;材料反映的是华工促进了美国资源的开发,没有体现中华文化的传播,排除C项;D项与史实不符,排除。

8.【答案】B 【解析】根据材料可知,20世纪80年代,中东国家的外籍工人在该地区劳动力中占比较高,20世纪90年代以来,亚洲部分国家外籍工人迁入的情况也大致如此,结合所学知识可知,这是因为这些地区在20世纪八九十年代经济发展较快,提供了更多的就业岗位,故选B项。

9.【答案】D 【解析】材料中的三条商路连通不同地区,有利于推动区域间的文化交流,故D项正确;7—10世纪,中华文化圈的范围主要在东亚,并未沿这些商路向西扩展,排除A项;蒙古西征发生于13世纪,且材料中的这些商路并未因蒙古西征而中断,反而因蒙古西征变得更加畅通,排除B项;材料中的“中路”与汉代中国所开辟的丝绸之路大体重合,并非由阿拉伯帝国开辟,排除C项。

10.【答案】D 【解析】根据材料并结合所学知识可知,茶文化起源于中国,随着茶叶的传播而在世界各地传播,英国的茶桌礼仪提出“如果有果酱的话,则需要提供切点心用的茶刀”,这是英国本土礼仪文化的反映,即英国茶文化融合了本土礼仪文化,故选D项。

11.【答案】B 【解析】根据材料可知,18世纪初,英国“结合中国瓷釉洁白纯净、色泽艳丽的特质,融合西方的审美准则,开创了新的技术和纹饰风格”,同时,中国的康熙帝也曾“指派两名意大利传教士指导中国工匠学习珐琅技法”,这一现象说明随着中西方商业贸易的发展,中西方之间的文化也得到了交流,故选B项。

12.【答案】A 【解析】根据材料“过去没有铸币而主要仰赖物物交换的埃及,在托勒密王朝统治下由希腊商人首次引进铸币”“在国家政体结构上,大体实行混合型,以君主专制制度为主要形式”可知,在希腊化时代,埃及托勒密王朝在经济上和国家整体结构上都和之前不一样,是一种新文明形态,故选A项。

13.【答案】D 【解析】根据材料可知,法国允许出生于法属西非、担任公职10年、受法语教育或服兵役获得奖励者获得法国公民权,这种政策鼓励非洲人接受法国的文化和教育,从而使法国文明取代非洲本土文明;葡萄牙将非洲人分为“文明人”和“非文明人”,只有“文明人”可以获得葡萄牙公民权,这种分类标准基于葡萄牙的文化和价值观念,从而排挤非洲的本土文化和身份认同;比利时则规定刚果人需要通过表现出接受比利时教育和文化的意愿,才能获得良民证,这种政策同样反映出比利时文明对非洲文明的替代。以上这些政策是试图通过法律和文化手段,将非洲人的身份认同与殖民国家的文明标准相统一,实质上是对非洲本土文明的排挤和替代,故选D项。

14.【答案】B 【解析】根据材料可知,海湾战争对伊拉克的历史文物造成了不可挽回的巨大破坏,对当地历史文化的传承造成灾难性的影响,故选B项。

15.【答案】B 【解析】根据材料可知,明清私人藏书事业的繁盛,有助于中华文化的传承和传播,故B项正确。

16.【答案】B 【解析】根据材料“因为它代表着一个民族的智慧,可以了解这个国家和地区的政治、经济和文化”可知,周恩来高度重视文物保护工作,强调文物保护对保持民族文化传承具有重要意义,故选B项。

二、非选择题

17.【答案】(1)原因:统治阶级的倡导;社会生产力水平低下,民众相对贫困;传统节俭思想的影响;重农抑商政策的影响;维护社会安定的需要。(10分)

(2)变化:城市中的消费观念出现奢侈豪华的趋向。(2分)

评价:刺激了消费,顺应了商品经济发展的需要;冲击了传统的思想观念;形成重利轻义、追求奢侈、崇洋媚外等不良社会风气。(6分)

18.【答案】(1)原因:工业资本主义的兴起;新加坡优越的地理位置;英国东印度公司的推动。(6分)

特权:自行铸币;拥有武器;对外宣战和缔结条约;经营垄断贸易;进行殖民掠夺。(任答三点即可,6分)

(2)原因:英国自身的衰落;新加坡当地政治力量发展壮大;全球范围内民族独立浪潮的推动。(6分)

表现:人口构成包括来自中国南方各省的华裔移民、本地的马来族、印度裔移民;马来语、华语、英语和泰米尔语均为官方语言;各民族尊重彼此的宗教信仰和风俗习惯,各类宗教建筑形式各异,各民族传统文化活动丰富多彩。(任答两点即可,4分)

19.【答案】[示例]观点:中国和西方文化彼此影响,相互吸收。(2分)

论述:中国的四大发明传到西方,推动了文艺复兴、宗教改革和新航路开辟。儒家文化传播到西方,推动了西方的启蒙运动和社会变革。明末清初,随着新航路的开辟,欧洲人东来,他们将西方的学说介绍到中国,出现了西学东渐的局面,为中国人打开了观察西方文化的窗口,冲击了某些传统思想,对明清之际黄宗羲、顾炎武等人的思想的产生,具有启蒙作用。中西文化相互吸收和借鉴,取长补短,促进了世界文化的繁荣与发展。(10分)