第10课《阿长与山海经》课件(共71张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课《阿长与山海经》课件(共71张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 90.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-14 16:42:20 | ||

图片预览

文档简介

(共71张PPT)

阿长与《山海经》

鲁迅

部编版七年级下册第十课

教 学 目 标

了解作家作品,积累字词;

梳理情节结构,把握文章线索,学习先抑后扬的表现手法及详略安排的技巧;

学习通过细节描写刻画人物的方法,认识人物品格风貌,理解作者对长妈妈的怀念、同情和赞美之情;

理解回忆性散文在叙事视角上的特点;

学习文章幽默的艺术。

作 者 简 介

【鲁迅】(1881—1936):原名 ,字 ,浙江绍兴人,著名文学家、思想家、革命家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。

【代表作】

第一篇现代白话小说 ,小说集 ,散文诗集 ;回忆性散文集 ;杂文集《热风》《坟》《华盖集》等。

豫才

周树人

《呐喊》

《狂人日记》

《故事新编》

《彷徨》

《朝花夕拾》

《野草》

鲁迅先生知多少

《朝花夕拾》

作 品 介 绍

《朝花夕拾》为鲁迅一九二六年所作回忆散文的结集,共十篇。鲁迅称这十篇散文是“回忆的记事”,它比较完整地记录了鲁迅从幼年到青年时期的生活道路和经历,生动了描绘了清末民初的生活画面,是研究鲁迅早期思想和生活以至当时社会的重要艺术文献。其中《从百草园到三味书屋》、《藤野先生》、《阿长与<山海经>》等篇被选入中学语文课本。《朝花夕拾》的意思是早上的花到晚上才拾取,晚年时回忆起少年时代的事。

关于《山海经》

作 品 介 绍

《山海经》是我国第一部地理著作,古代第一部神话传说汇编。《山海经》是中国先秦古籍,战国至西汉初年的作品。旧称大禹、伯益所作。主要记述古代地理、物产、神话、巫术、宗教,也包括古史、医药、民俗、民族等方面的内容,具有多方面的学术价值。

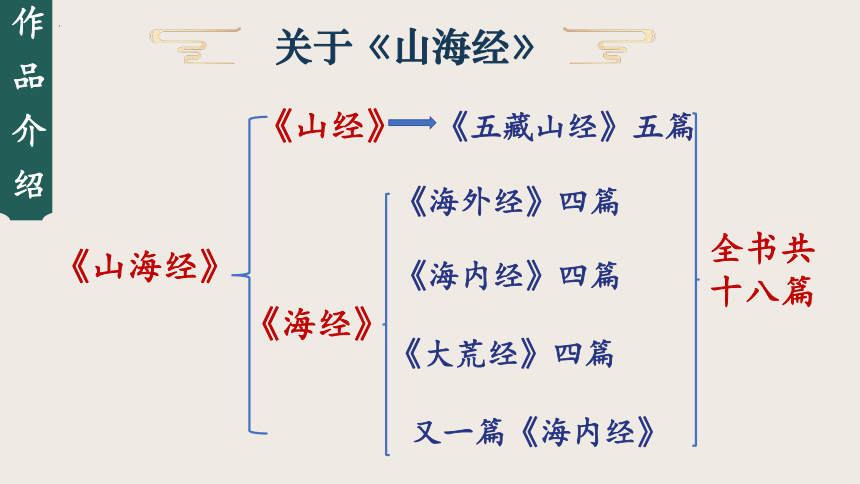

《山海经》

《山经》

《海经》

《五藏山经》五篇

又一篇《海内经》

《海外经》四篇

《海内经》四篇

《大荒经》四篇

全书共十八篇

作 品 介 绍

关于《山海经》

关于《山海经》

作 品 介 绍

它以描述各地山川为纲,记述了许多当地的神话传说。其中《精卫填海》《夸父逐日》《共工怒触不周山》《女娲补天》《后羿射日》《大禹治水》《黄帝擒蚩尤》等神话传说,反映了中华民族的英雄气概,因而早已成为全民族的精神财富。

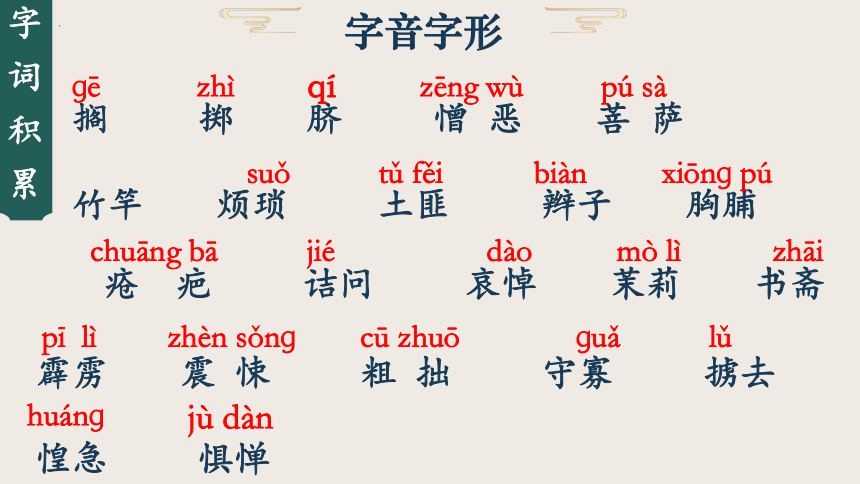

搁 掷 脐 憎 恶 菩 萨

竹竿 烦琐 土匪 辫子 胸脯

ɡē

zhì

qí

zēng wù

pú sà

suǒ

疮 疤 诘问 哀悼 茉莉 书斋

chuāng bā

jié

dào

zhāi

mò lì

tǔ fěi

biàn

xiōnɡ pú

字 词 积 累

字音字形

霹雳 震 悚 粗 拙 守寡 掳去

惶急 惧惮

pī lì

zhèn sǒnɡ

cū zhuō

ɡuǎ

lǔ

huánɡ

jù dàn

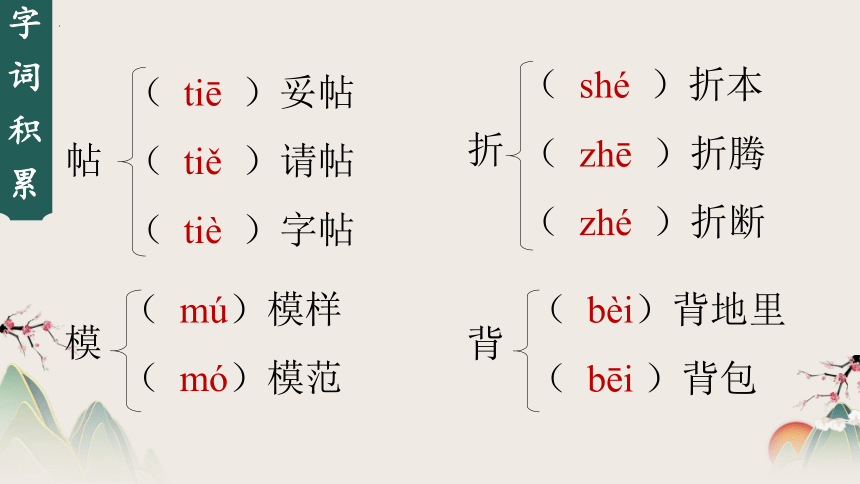

( tiē )妥帖

( tiě )请帖

( tiè )字帖

帖

( shé )折本

( zhē )折腾

( zhé )折断

( mú)模样

( mó)模范

折

模

背

( bèi)背地里

( bēi )背包

字 词 积 累

惮(dàn)惧惮

殚(dān)殚精竭虑

辫(biàn)辫子

辨(biàn )辨别

辩(biàn)辩论

宵(xiāo)元宵

霄(xiāo)云霄

趟(tàng)一趟

淌(tǎng )流淌

倘(tǎng)倘若

字 词 积 累

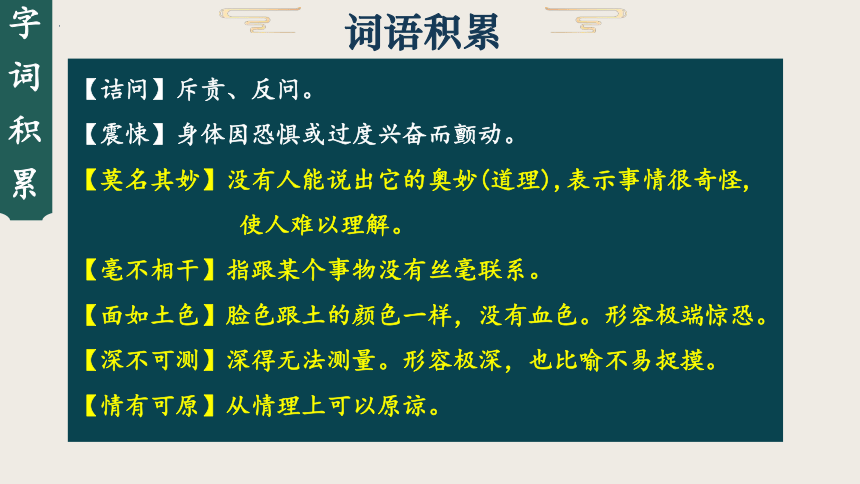

【诘问】斥责、反问。

【震悚】身体因恐惧或过度兴奋而颤动。

【莫名其妙】没有人能说出它的奥妙(道理),表示事情很奇怪,

使人难以理解。

【毫不相干】指跟某个事物没有丝毫联系。

【面如土色】脸色跟土的颜色一样,没有血色。形容极端惊恐。

【深不可测】深得无法测量。形容极深,也比喻不易捉摸。

【情有可原】从情理上可以原谅。

词语积累

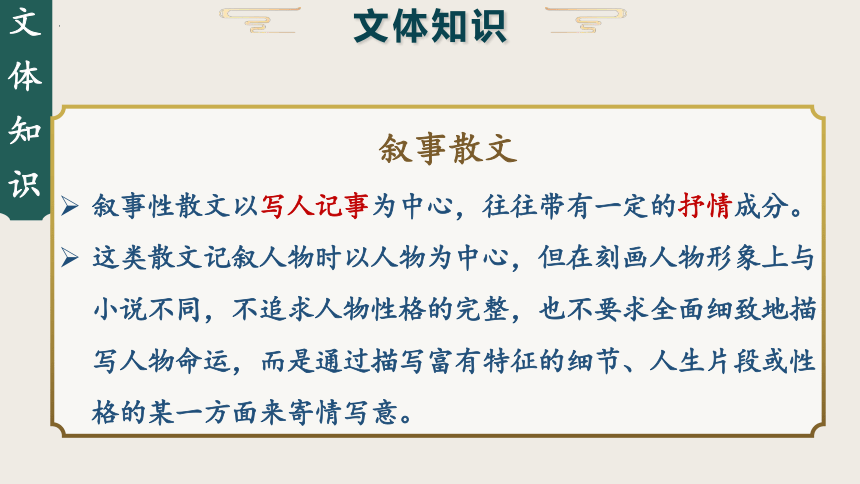

文体知识

叙事散文

叙事性散文以写人记事为中心,往往带有一定的抒情成分。

这类散文记叙人物时以人物为中心,但在刻画人物形象上与小说不同,不追求人物性格的完整,也不要求全面细致地描写人物命运,而是通过描写富有特征的细节、人生片段或性格的某一方面来寄情写意。

文 体 知 识

情境创设

清明节即将到来,鲁迅先生想要发一条朋友圈怀念长妈妈,他会用什么文字?请大家走近阿长,一起替鲁迅先生撰写朋友圈吧!

周树人

周树人

__________________________________________

情 境 创 设

任

务

一

分清详略理线索

要求:

分清事件的详略,理清文章的线索,画出情感变化图。

划 分 层 次

结构层次

第一部分(1—2):

第二部分(3—18):

第三部分(19—31):

介绍阿长的身份、大家对她的称呼和称呼的由来。

叙写阿长的日常事件。

第一层(3—5):叙写阿长的行为习惯。

第二层(6—12):写阿长讲究烦琐的

礼节规矩。

第三层(13—18):写阿长讲述长毛的故

事和谋害“我”的隐鼠。

记叙阿长为“我”买《山海经》的前后经过,抒发“我”对阿长的感激与怀念之情。

文章围绕长妈妈写了哪几件事?表现人物什么特点?哪些是详写?哪些是略写?作者情感如何变化?为什么这样安排?

梳理情节

梳 理 情 节

情节(事件) 人物特点 “我”的情感变化 详 略

称呼及其来历

喜欢切切察察

对“我”过分看管

睡觉“大”字睡相

元旦给我吃福橘

给我讲得规矩和道理

给“我”讲长毛的故事

谋害“我”的隐鼠

给“我”买《山海经》

地位卑微

饶舌多事

地位卑微

粗俗质朴

质朴善良

愚昧迷信

愚昧无知

无心之过

关爱孩子

详

详

详

详

略

略

略

略

略

最讨厌

不大佩服

无法想象

不耐烦

繁琐之至

空前的敬意

憎恶、怨恨

新的敬意

忽略

梳 理 情 节

线索:

儿时对阿长的情感变化

写作手法:

先抑后扬

详略安排

1.介绍阿长的身份和称呼。

①长妈妈,已经说过,是一个一向带领着我的女工,说得阔气一点,就是我的保姆。

仅用一句话,以一种“先前阔”的自嘲口吻,交代了阿长的身份——周家的女工,幼年鲁迅的保姆。

详写对阿长的三种称呼

“阿妈”:幼年鲁迅对保姆的昵称

“长妈妈”:同辈人“略带些客气”的称呼

“阿长”:长辈对阿长的称呼,同时也是幼

年鲁迅“憎恶”阿长时的“蔑称”

为后文写作者对阿长的情感变化作铺垫。

详写称呼

略写身份

详略安排

1.介绍阿长的身份和称呼。

详写称呼

略写身份

②我们那里没有姓长的;她生得黄胖而矮,“长”也不是形容词。又不是她的名字,记得她自己说过,她的名字是叫作什么姑娘的……

第2自然段详细写了“阿长”这一称呼的来历。

“长”

不是阿长的姓氏

不是其体貌特征

更不是原名中的字

而是周家对先前一位“身材生得很高大”的女工的称呼。

庶人无职者不许取名,止以行第及父母年齿合计为名。

——清·俞樾《春在堂随笔》

详写阿长的称呼在于暗示阿长的地位卑微、不受尊重。

一方面为后文写阿长的粗俗愚钝以及“我实在不大佩服她”作铺垫。

另一方面又与阿长最终赢得作者的感激和敬重形成鲜明对照。

详略安排

2.阿长喜欢切切察察。

略写

3.阿长对“我”过分看管。

4.阿长睡觉会摆成个“大”字。

略写

详写

为了突出阿长的粗俗。

这是幼年鲁迅的切身经历,感受深刻,故而详写。

阿长的睡姿不雅,在母亲委婉批评后,她仍未能领会主人的言外之意,睡相依然如故,睡觉的位置竟然从“床中间”延伸为“满床”,而“一条臂膊还搁在我的颈子上”,这样的保姆不仅令幼年鲁迅厌烦气恼,也令读者哭笑不得。

详略安排

5.阿长元旦让“我”说吉利话,并给“我”吃福橘。

6.阿长给“我”灌输各种礼仪禁忌。

详写

略写

在阿长的迷信举动中,蕴含着对美好生活的向往,对小主人的真诚祝福,虽然祈求祝福和表达爱的方式简单鲁莽,却展现出她真诚、淳朴、善良的天性。

详略安排

7.阿长给“我”讲长毛的故事。

8.阿长谋害“我”的隐鼠。

详写

略写

对她的“空前的敬意”“完全消失”了。

幼年鲁迅对阿长产生“空前的敬意”。

而是确信她有抵抗枪炮的荒诞神力。

正是这样一个无知、粗俗、愚昧的阿长竟然为“我”买来了《山海经》。由此可知,阿长的荒诞故事以及“我”由此产生的荒诞“敬意”,是在为后文写真正的“敬意”蓄势。

敬佩的不是阿长能将长毛、土匪、洪秀全军杂糅一处编故事的天赋。

详略安排

9.阿长给“我”买《山海经》。

详写

中心事件

阿长不仅关心“我”的生活,也关心“我”的精神需求。

我们那时有什么可看呢,只要略有图画的本子,就要被塾师,就是当时的“引导青年的前辈”禁止,呵斥,甚而至于打手心。

——鲁迅《二十四孝图》

所以

《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》、有图的《花镜》才对幼年鲁迅具有巨大的吸引力。

一部绘图的《山海经》,自然更具有不可抗拒的诱惑力。

但当我哀悼隐鼠,给它复仇的时候,一面又在渴慕着绘图的《山海经》了。

体现了幼年鲁迅在“正统读物”之外,对更广阔、更丰富、更生动的精神生活的强烈渴求和无限向往。

文章

详

略

安排的原则

1.与中心关系密切的详写,有一定关系的略写。

2.能凸显人物形象的详写,与人物形象有一定关系的略写。

3.背景、起因、过渡、总结等辅助段略写,是详写的补充。,可使内容更丰富,使人物更丰满。

4.一般来说,详写旨在凸显事件的深度,略写旨在突出事件的广度。

任

务

二

概括事件赏形象

要求:

1.初读课文,解读标题;

2.勾画相关语句,概括阿长的主要事件,并赏析人物形象。

读 懂 题 目

阿长与《山海经》

俗

人

中心事件

地理著作,神话传说

先秦古籍,典雅深奥

雅

书

中心人物

目不识丁的乡下保姆

阿长与《山海经》究竟有什么故事?引发读者的好奇和阅读兴趣。

一俗一雅的矛盾组合,产生了奇妙的幽默意味,引发读者的好奇和阅读兴趣。

读 懂 题 目

了 解 阿 长

人 员 信 息 表

姓名(称呼)

年龄

身份

文化程度

家庭情况

人物特征

社会地位

阿长、长妈妈、什么姑娘

不详

文盲(目不识丁)

有一个过继的儿子,青年守寡的孤孀

生得黄矮而胖,不好看,颈子上还有炙疮疤

“我”童年家庭中一位普通的家庭女佣,没有名字,地位低下的底层劳动妇女。

周家女工,幼年鲁迅的保姆

分析人物形象的方法:

①从文章所写事例发现人物特点;

②关注人物描写(直接描写如语言、动作、神态、肖像、心理等,还有侧面描写),尤其关注其中的细节描写;

③理解文章中人物的评价和作者的评价、寄予的情感;

④分析人物生活的自然环境和社会环境,理解其现实处境。

人 物 形 象

合作探究:细读课文,勾画相关语句,概括阿长的主要事件,并赏析人物形象和描写手法。

赏 形象

身份卑微 不受尊重

身份:

我的保姆

称呼

长妈妈——母亲和其他人,略带些客气

阿 长——祖母,我在憎恶时

阿 妈——我,亲昵的称呼

称呼

由来

不姓“长”

不是名字

外貌不符

先前女工的称呼

突出其地位卑微,不受尊重。为后文写阿长粗俗愚钝以及“我实在不大佩服她”做铺垫;与阿长最终赢得作者的感激和敬重形成鲜明的对比。

资料助读:

清代学者俞樾在《春在堂随笔》中说:“庶民无职者,不许取名,止以行第及父母年齿合计为名。”俞樾认为,从宋代起,里巷乡野无官无职的老百姓,一般没有体面的姓名。

人物形象分析之阿长的身份、称呼

详

人物形象分析之行为习惯

略

饶舌多事

略

对我过分看管

睡觉摆成“大”字

推:不动

叫:不闻

提醒:不懂

满床摆着

搁在颈上

粗俗,不拘小节

详写此事,重点突出其粗俗率性,不拘小节的特点

详

人物形象分析之元旦的古怪仪式

说恭喜

吃福橘

极其郑重

惶急地看着我

有所要求似的,摇着我的肩

十分欢喜

大家恭喜

真诚、淳朴、善良、迷信

对生活怀有期待又要求不高,容易满足。对小主人的祝福诚心诚意。

详写此事,重点突出其真诚善良、淳朴而又迷信的特点

详

人物形象分析之讲长毛的故事

“那里的话?!”她严肃地说,“我们就没有用处?我们也要被掳去。城外有兵来攻的时候,长毛就叫我们脱下裤子,一排一排地站在城墙上,外面的大炮就放不出来;再要放,就炸了!”

十分自信自己拥有抵抗枪炮这种荒诞神力

特别的敬意

详写此事,重点突出其满腹轶闻讹传、迷信可笑的特点

勾画语句:

(第3段)最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。

从文中她喜欢“切切察察”、对我过分看管的语言、动作描写中,可以看出阿长饶舌多事、搬弄是非的人物形象。

人物形象分析

勾画语句:

(3段、5段)一到夏天,睡觉时她又伸开两脚两手,在床中间摆成一个“大”字……

我热得醒来的时候,却仍然看见满床摆着一个“大”字,一条臂膊还搁在我的颈子上。

从文中她“大”字睡相的动作描写中,可以看出阿长粗俗率性、不拘小节的人物形象。

人物形象分析

勾画语句:

(7段) “哥儿,你牢牢记住!”她极其郑重地说。“明天是正月初一,清早一睁开眼睛,第一句话就得对我说:‘阿妈,恭喜恭喜!’记得么?你要记着,这是一年的运气的事情。不许说别的话!说过之后,还得吃一点福橘。”她又拿起那橘子来在我的眼前摇了两摇,“那么,一年到头,顺顺流流……”

从文中她说恭喜、吃福橘的元旦古怪仪式、有很多烦琐道理的语言、动作描写中,可以看出阿长真诚善良、守旧迷信的人物形象。

人物形象分析

人物形象分析

勾画语句:

(16段) “那里的话?!”她严肃地说。“我们就没有用么?我们也要被掳去。城外有兵来攻的时候,长毛就叫我们脱下裤子,一排一排地站在城墙上,外面的大炮就放不出来;再要放,就炸了!”

从文中她给“我”讲长毛故事的语言、神态描写中,可以看出阿长粗俗无知、愚昧可笑的人物形象。

勾画语句:

(23━24段)过了十多天,或者一个月罢,我还很记得,是她告假回家以后的四五天, 她穿着新的蓝布衫回来了,一见面,就将一包书递给我,高兴地说道:

“哥儿,有画儿的 ‘三哼经’,我给你买来了!”

从文中她给“我”买来《山海经》的动作、语言描写中,可以看出阿长朴实善良、仁厚慈爱的人物形象。

人物形象分析

为什么我如此渴慕《山海经》,却求而不得?

远方的叔祖:

有书但不晓得放哪里了,疏懒、怕麻烦。

寿镜吾先生:

不会回答关于课外书的事。

父亲:

认为学龄前儿童只能读《鉴略》等书,课外阅读不被允许。

我:

没有机会买书——书店远,正月书店关门。

阿长:

并非学者,目不识丁;没有文化,多说无益;

切切察察,饶舌多事;谋害隐鼠,心有芥蒂。

《 山 海 经 》

《山海经》是我国第一部描述山川、物产、风俗、民情的大型地理著作,又是我国古代第一部神话传说的大汇编。全书共十八篇,分为《山经》和《海经》两个部分。它以描述各地山川为纲,记述了许多当地的神话传说。其中《精卫填海》、《夸父逐日》、《共工怒触不周山》、《女娲补天》、《后羿射日》、《大禹治水》、《黄帝擒蚩尤》等神话传说,反映了中华民族的英雄气概,因而早已成为全民族的精神财富。

相柳

帝江

英招

九头的蛇

三足金乌

异兽

过了十多天,或者一个月罢,我还很记得,是她告假回家以后的四五天,她穿着新的蓝布衫回来了,一见面,就将一包书递给我,高兴地说道:

“哥儿,有画儿的‘三哼经’,

“一”“就”表示迅速,一刻也不耽搁,说明阿长一直记得我的渴慕,体现了阿长对我的疼爱

神态与语气,再写其喜悦、自得、称呼,亲昵之态,疼爱之语

阿长目不识丁,靠相似的发音买到我梦寐以求的书。可见买书之难,体现了阿长的善良仁厚,对我的疼爱。

我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。

比喻,写我看到书后极其震惊、惊讶的心理。

写出我拿到书后喜出望外的心理,表现我对阿长由衷的敬意和感激。

夸张,“伟大的神力”指没有文化的阿长竟然帮我买来了朝思暮想的《山海经》。而这是别人不肯做或者不能做的事。是作者以孩童口吻发出的最热烈、最真诚的赞美。

得到《山海经》对我有着怎样的意义?

人物形象分析

(27段━ 29段)这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。

但那是我最为心爱的宝书。

此后我就更其搜集绘图的书。

阿长为我打开了一个新的、神奇的、富有想象力的世界,也侧面衬托出她真诚无私的爱!

阿长

形 象 小 结

身份卑微、不受尊重

饶舌多事、搬弄是非

粗俗率性、不拘小节

真诚善良、淳朴迷信

粗俗无知、迷信可笑

扬

朴实善良

仁厚慈爱

先抑后扬

欲扬先抑

抑

任

务

三

两种视角悟真情

要求:

熟读课文,体会作者写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换之妙。

两种视角悟真情

在回忆阿长的这篇散文中,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换。熟读课文,分别找出代表“写作时的回忆”与“童年的感受”的一些语句,体会文中“成年的我”和“童年的我”两种叙述视角所表达的感情有什么不同?

童年的感受:说说以下句子表达了童年鲁迅怎样的情感?

①最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。

写出了童年的“我”对一个喜欢谈论别人闲话的乡下女人的反感。

②一到夏天……推她呢,不动;叫她呢,也不闻。但到夜里,我热得醒来的时候,却仍然看见满床摆着一个‘大’字,一条臂膊还搁在我的颈子上。我想,这实在是无法可想了。

写出了年幼的“我”无法改变阿长的睡相,被阿长挤得热醒的无奈。

③我大吃一惊之后,也就忽而记得,这就是所谓福橘,元旦辟头的磨难,总算已经受完,可以下床玩耍去了。

“磨难”“总算”等词写出了幼年的“我”被阿长逼着吃福橘的无奈,以及吃完福橘之后的解脱。

④我那时似乎倒并不怕,因为我觉得这些事和我毫不相干的,我不是一个门房。但她大概也即觉到了,说道:“像你似的小孩子,长毛也要掳的,掳去做小长毛。还有好看的姑娘,也要掳。”“那么,你是不要紧的。”我以为她一定最安全了,既不做门房,又不是小孩子,也生得不好看,况且颈子上还有许多灸疮疤。

这些描写非常符合小孩子的认知特点,即思维简单,推理直接,写出了幼年的“我”在认识到自己是安全的之后的轻松,对阿长的人身安全的放心,体现了“我”的天真可爱,读起来令人忍俊不禁。

⑤我一向只以为她满肚子是麻烦的礼节罢了,却不料她还有这样伟大的神力。从此对于她就有了特别的敬意,似乎实在深不可测……

写出了幼年的“我”在不能辨别故事真伪的情况下,对成年人特别是阿长所产生的信服与敬佩。

⑥这是我向来没有和她说过的,我知道她并非学者,说了也无益;但既然来问,也就都对她说了。

这里的“向来没有”“并非”“也”等词,写出幼年的“我”觉得阿长连字都不识得,不可能满足“我”对(山海经》的需求,觉得根本没必要向她说这件事的真实心理;“但既然”“也就”写出“我”对《山海经)的渴望之甚,连不识字的阿长也成了“我”的倾诉对象。

⑦我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。

“霹雳”“震悚”“赶紧”“略略”“果然”等词写出了幼年的“我”在得到《山海经》时的震撼和喜悦,“新的敬意”写出了“我”对阿长由衷的敬意和感激。

⑧这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。

写出了《山海经》在“我”心中的地位之高,不仅仅因为这是渴慕已久的书,更因为这是阿长给“我”的书,它凝聚着阿长对“我”无声的爱,更因为这书体现了阿长对“我”精神需求的关注,还因为这本书对“我”今后的文艺创作产生了极大的影响。

回忆中的儿童视角:幼年鲁迅的童真表达

小结:

从童年的“我”的视角叙述事件,充满了童真童趣,符合儿童心理,情感表达真实真诚、直白外露。

写作时的回忆:

说说以下句子表达了成年鲁迅怎样的情感。

长妈妈,已经说过,是一个一向带领着我的女工,说得阔气一点,就是我的保姆。

“说得阔气一点”是成年人的自我调侃。

什么姑娘,我现在已经忘却了,总之不是长姑娘;也终于不知道她姓什么。记得她也曾告诉过我这个名称的来历......

表达了成年鲁迅对阿长的愧疚。

此外,现在大抵忘却了,只有元旦的古怪仪式记得最清楚。总之:都是些烦琐之至,至今想起来还觉得非常麻烦的事情。

“我”依然对阿长讲究的那些烦琐礼节的厌烦。

书的模样,到现在还在眼前,可是从还在眼前的模样来说,却是一部刻印都十分粗拙的本子。纸张很黄;图像也很坏,甚至于几乎全用直线凑合,连动物的眼睛也都是长方形的。

成年的“我”非常清楚阿长为“我”买来的《山海经》印制粗糙,画像粗劣,但这样的《山海经》是“我”最初得到的属于自己的书,是自己渴慕已久的书,是自己最心爱的宝书,时长费尽心力为我买来的书,让“我”无法忘却。这些语言,包含“成年的我”对阿长深深的感激之情。

我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。我终于不知道她的姓名,她的经历;仅知道有一个过继的儿子,她大约是青年守寡的孤孀。

仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!

补叙身世,抒发了作者对阿长的愧疚和同情。末段祈祷地母赐福于她,让她的灵魂得以永安,抒发了对她的怀念、感激、思念之情。

写作背景

1926年秋, 45岁的鲁迅先生久病初愈,离开北京到厦门大学任教,非常孤独和寂寞。“这时我不愿意想到目前;于是回忆在心里出土了,写了十篇《朝花夕拾》。” 目的是想通过对往事的追忆,从自我生命的底蕴里,寻找到光明的力量,以抵御由外到内的漫漫黑暗。

现实中的成人视角:成年鲁迅的温情回忆

小结:

当时外界的黑暗让鲁迅先生感到压抑和悲哀,所以从成年鲁迅的角度叙述事件,充溢着一种温情,这种温情有对阿长的怀念和感激,有对阿长的愧疚与同情,也让鲁迅先生得以从纷扰中寻出一点闲静,从温暖的回忆中汲取继续战斗的力量。

在文章中,“童年时的感受”和“写作时的回忆”有时又交织在一起,请找出一两处,品一品。

①但到憎恶她的时候,——例如知道了谋死我那隐鼠的却是她的时候,就叫她阿长。

这里的“憎恶”“谋死”是大词小用,旨在夸张地体现儿童的心理,表达儿时的“我”对阿长的不满和愤怒,也包含了成年鲁迅对儿时的自己的一种调侃。

②我一向只以为她满肚子是麻烦的礼节罢了,却不料她还有这样伟大的神力。从此对于她就有了特别的敬意,似乎实在深不可测;夜间的伸开手脚,占领全床,那当然是情有可原的了,倒应该我退让。

“伟大的神力”“特别的敬意”“深不可测”“情有可原”等词语,既写出了童年的“我”对阿长的崇拜,又包含着成年鲁迅对自己儿时感觉的一种调侃,更有对阿长讲长毛故事所表现出来的那种荒诞的调侃。

“童年时的感受”和“写作时的回忆”交织。

小结:

作者在本文中常常“大词小用”,既展现了童年的“我”的真实感觉,又包含着成年鲁迅对儿时的自己、对阿长的调侃。两种叙述视角的交错或交织使用,形成一种对比,产生一种幽默的效果。

课堂小结

这篇叙事散文通过回忆长妈妈的一些生活片段,真实地刻画了一个处于社会底层的普通劳动妇女的形象,她身上既有中华民族的传统美德——富有爱心、真诚、善良,也有落后的封建文化的残留——粗野、庸俗、愚昧。文章寄托了“我”对长妈妈深切的感激和怀念之情。

任

务

四

撰写文字悼故人

要求:

1、再读标题,品味深意;

2、从课文中筛选合适语句,为鲁迅先生撰写朋友圈。

思考探究——再读题目:

“阿长”是作者小时候在憎恶长妈妈时的称呼,以此作为标题,是否恰当?

不同的身份,标志着不同的身份、品味。

课文的前半部分,是“抑”,体现了“我”对阿长的讨厌、不耐烦乃至憎恶,以“阿长”为称呼,名副其实;

将“阿长”与《山海经》连接起来,可以引起读者的好奇。

题目用的是作者成年以后写作时的口气,宜用“阿长”的称呼,“阿”字又亲昵的意味。

请你从课文中筛选合适语句,替鲁迅先生为阿长撰写朋友圈吧!

周树人

周树人

__________________________________________

作

业

布

置

寻找身边“阿长”

你身边有没有“阿长”这样的人?是年迈不识字的老祖母、爱唠叨的母亲、还是爱管闲事的阿姨……爱的方式有很多种,也许她的方式是当时的你所不能理解或接受的。但是随着年龄增长,你读懂了她,读懂了身边的爱。请用心为她写一段文字(建议从两个叙事视角写作)。

阿长与《山海经》

鲁迅

部编版七年级下册第十课

教 学 目 标

了解作家作品,积累字词;

梳理情节结构,把握文章线索,学习先抑后扬的表现手法及详略安排的技巧;

学习通过细节描写刻画人物的方法,认识人物品格风貌,理解作者对长妈妈的怀念、同情和赞美之情;

理解回忆性散文在叙事视角上的特点;

学习文章幽默的艺术。

作 者 简 介

【鲁迅】(1881—1936):原名 ,字 ,浙江绍兴人,著名文学家、思想家、革命家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。

【代表作】

第一篇现代白话小说 ,小说集 ,散文诗集 ;回忆性散文集 ;杂文集《热风》《坟》《华盖集》等。

豫才

周树人

《呐喊》

《狂人日记》

《故事新编》

《彷徨》

《朝花夕拾》

《野草》

鲁迅先生知多少

《朝花夕拾》

作 品 介 绍

《朝花夕拾》为鲁迅一九二六年所作回忆散文的结集,共十篇。鲁迅称这十篇散文是“回忆的记事”,它比较完整地记录了鲁迅从幼年到青年时期的生活道路和经历,生动了描绘了清末民初的生活画面,是研究鲁迅早期思想和生活以至当时社会的重要艺术文献。其中《从百草园到三味书屋》、《藤野先生》、《阿长与<山海经>》等篇被选入中学语文课本。《朝花夕拾》的意思是早上的花到晚上才拾取,晚年时回忆起少年时代的事。

关于《山海经》

作 品 介 绍

《山海经》是我国第一部地理著作,古代第一部神话传说汇编。《山海经》是中国先秦古籍,战国至西汉初年的作品。旧称大禹、伯益所作。主要记述古代地理、物产、神话、巫术、宗教,也包括古史、医药、民俗、民族等方面的内容,具有多方面的学术价值。

《山海经》

《山经》

《海经》

《五藏山经》五篇

又一篇《海内经》

《海外经》四篇

《海内经》四篇

《大荒经》四篇

全书共十八篇

作 品 介 绍

关于《山海经》

关于《山海经》

作 品 介 绍

它以描述各地山川为纲,记述了许多当地的神话传说。其中《精卫填海》《夸父逐日》《共工怒触不周山》《女娲补天》《后羿射日》《大禹治水》《黄帝擒蚩尤》等神话传说,反映了中华民族的英雄气概,因而早已成为全民族的精神财富。

搁 掷 脐 憎 恶 菩 萨

竹竿 烦琐 土匪 辫子 胸脯

ɡē

zhì

qí

zēng wù

pú sà

suǒ

疮 疤 诘问 哀悼 茉莉 书斋

chuāng bā

jié

dào

zhāi

mò lì

tǔ fěi

biàn

xiōnɡ pú

字 词 积 累

字音字形

霹雳 震 悚 粗 拙 守寡 掳去

惶急 惧惮

pī lì

zhèn sǒnɡ

cū zhuō

ɡuǎ

lǔ

huánɡ

jù dàn

( tiē )妥帖

( tiě )请帖

( tiè )字帖

帖

( shé )折本

( zhē )折腾

( zhé )折断

( mú)模样

( mó)模范

折

模

背

( bèi)背地里

( bēi )背包

字 词 积 累

惮(dàn)惧惮

殚(dān)殚精竭虑

辫(biàn)辫子

辨(biàn )辨别

辩(biàn)辩论

宵(xiāo)元宵

霄(xiāo)云霄

趟(tàng)一趟

淌(tǎng )流淌

倘(tǎng)倘若

字 词 积 累

【诘问】斥责、反问。

【震悚】身体因恐惧或过度兴奋而颤动。

【莫名其妙】没有人能说出它的奥妙(道理),表示事情很奇怪,

使人难以理解。

【毫不相干】指跟某个事物没有丝毫联系。

【面如土色】脸色跟土的颜色一样,没有血色。形容极端惊恐。

【深不可测】深得无法测量。形容极深,也比喻不易捉摸。

【情有可原】从情理上可以原谅。

词语积累

文体知识

叙事散文

叙事性散文以写人记事为中心,往往带有一定的抒情成分。

这类散文记叙人物时以人物为中心,但在刻画人物形象上与小说不同,不追求人物性格的完整,也不要求全面细致地描写人物命运,而是通过描写富有特征的细节、人生片段或性格的某一方面来寄情写意。

文 体 知 识

情境创设

清明节即将到来,鲁迅先生想要发一条朋友圈怀念长妈妈,他会用什么文字?请大家走近阿长,一起替鲁迅先生撰写朋友圈吧!

周树人

周树人

__________________________________________

情 境 创 设

任

务

一

分清详略理线索

要求:

分清事件的详略,理清文章的线索,画出情感变化图。

划 分 层 次

结构层次

第一部分(1—2):

第二部分(3—18):

第三部分(19—31):

介绍阿长的身份、大家对她的称呼和称呼的由来。

叙写阿长的日常事件。

第一层(3—5):叙写阿长的行为习惯。

第二层(6—12):写阿长讲究烦琐的

礼节规矩。

第三层(13—18):写阿长讲述长毛的故

事和谋害“我”的隐鼠。

记叙阿长为“我”买《山海经》的前后经过,抒发“我”对阿长的感激与怀念之情。

文章围绕长妈妈写了哪几件事?表现人物什么特点?哪些是详写?哪些是略写?作者情感如何变化?为什么这样安排?

梳理情节

梳 理 情 节

情节(事件) 人物特点 “我”的情感变化 详 略

称呼及其来历

喜欢切切察察

对“我”过分看管

睡觉“大”字睡相

元旦给我吃福橘

给我讲得规矩和道理

给“我”讲长毛的故事

谋害“我”的隐鼠

给“我”买《山海经》

地位卑微

饶舌多事

地位卑微

粗俗质朴

质朴善良

愚昧迷信

愚昧无知

无心之过

关爱孩子

详

详

详

详

略

略

略

略

略

最讨厌

不大佩服

无法想象

不耐烦

繁琐之至

空前的敬意

憎恶、怨恨

新的敬意

忽略

梳 理 情 节

线索:

儿时对阿长的情感变化

写作手法:

先抑后扬

详略安排

1.介绍阿长的身份和称呼。

①长妈妈,已经说过,是一个一向带领着我的女工,说得阔气一点,就是我的保姆。

仅用一句话,以一种“先前阔”的自嘲口吻,交代了阿长的身份——周家的女工,幼年鲁迅的保姆。

详写对阿长的三种称呼

“阿妈”:幼年鲁迅对保姆的昵称

“长妈妈”:同辈人“略带些客气”的称呼

“阿长”:长辈对阿长的称呼,同时也是幼

年鲁迅“憎恶”阿长时的“蔑称”

为后文写作者对阿长的情感变化作铺垫。

详写称呼

略写身份

详略安排

1.介绍阿长的身份和称呼。

详写称呼

略写身份

②我们那里没有姓长的;她生得黄胖而矮,“长”也不是形容词。又不是她的名字,记得她自己说过,她的名字是叫作什么姑娘的……

第2自然段详细写了“阿长”这一称呼的来历。

“长”

不是阿长的姓氏

不是其体貌特征

更不是原名中的字

而是周家对先前一位“身材生得很高大”的女工的称呼。

庶人无职者不许取名,止以行第及父母年齿合计为名。

——清·俞樾《春在堂随笔》

详写阿长的称呼在于暗示阿长的地位卑微、不受尊重。

一方面为后文写阿长的粗俗愚钝以及“我实在不大佩服她”作铺垫。

另一方面又与阿长最终赢得作者的感激和敬重形成鲜明对照。

详略安排

2.阿长喜欢切切察察。

略写

3.阿长对“我”过分看管。

4.阿长睡觉会摆成个“大”字。

略写

详写

为了突出阿长的粗俗。

这是幼年鲁迅的切身经历,感受深刻,故而详写。

阿长的睡姿不雅,在母亲委婉批评后,她仍未能领会主人的言外之意,睡相依然如故,睡觉的位置竟然从“床中间”延伸为“满床”,而“一条臂膊还搁在我的颈子上”,这样的保姆不仅令幼年鲁迅厌烦气恼,也令读者哭笑不得。

详略安排

5.阿长元旦让“我”说吉利话,并给“我”吃福橘。

6.阿长给“我”灌输各种礼仪禁忌。

详写

略写

在阿长的迷信举动中,蕴含着对美好生活的向往,对小主人的真诚祝福,虽然祈求祝福和表达爱的方式简单鲁莽,却展现出她真诚、淳朴、善良的天性。

详略安排

7.阿长给“我”讲长毛的故事。

8.阿长谋害“我”的隐鼠。

详写

略写

对她的“空前的敬意”“完全消失”了。

幼年鲁迅对阿长产生“空前的敬意”。

而是确信她有抵抗枪炮的荒诞神力。

正是这样一个无知、粗俗、愚昧的阿长竟然为“我”买来了《山海经》。由此可知,阿长的荒诞故事以及“我”由此产生的荒诞“敬意”,是在为后文写真正的“敬意”蓄势。

敬佩的不是阿长能将长毛、土匪、洪秀全军杂糅一处编故事的天赋。

详略安排

9.阿长给“我”买《山海经》。

详写

中心事件

阿长不仅关心“我”的生活,也关心“我”的精神需求。

我们那时有什么可看呢,只要略有图画的本子,就要被塾师,就是当时的“引导青年的前辈”禁止,呵斥,甚而至于打手心。

——鲁迅《二十四孝图》

所以

《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》、有图的《花镜》才对幼年鲁迅具有巨大的吸引力。

一部绘图的《山海经》,自然更具有不可抗拒的诱惑力。

但当我哀悼隐鼠,给它复仇的时候,一面又在渴慕着绘图的《山海经》了。

体现了幼年鲁迅在“正统读物”之外,对更广阔、更丰富、更生动的精神生活的强烈渴求和无限向往。

文章

详

略

安排的原则

1.与中心关系密切的详写,有一定关系的略写。

2.能凸显人物形象的详写,与人物形象有一定关系的略写。

3.背景、起因、过渡、总结等辅助段略写,是详写的补充。,可使内容更丰富,使人物更丰满。

4.一般来说,详写旨在凸显事件的深度,略写旨在突出事件的广度。

任

务

二

概括事件赏形象

要求:

1.初读课文,解读标题;

2.勾画相关语句,概括阿长的主要事件,并赏析人物形象。

读 懂 题 目

阿长与《山海经》

俗

人

中心事件

地理著作,神话传说

先秦古籍,典雅深奥

雅

书

中心人物

目不识丁的乡下保姆

阿长与《山海经》究竟有什么故事?引发读者的好奇和阅读兴趣。

一俗一雅的矛盾组合,产生了奇妙的幽默意味,引发读者的好奇和阅读兴趣。

读 懂 题 目

了 解 阿 长

人 员 信 息 表

姓名(称呼)

年龄

身份

文化程度

家庭情况

人物特征

社会地位

阿长、长妈妈、什么姑娘

不详

文盲(目不识丁)

有一个过继的儿子,青年守寡的孤孀

生得黄矮而胖,不好看,颈子上还有炙疮疤

“我”童年家庭中一位普通的家庭女佣,没有名字,地位低下的底层劳动妇女。

周家女工,幼年鲁迅的保姆

分析人物形象的方法:

①从文章所写事例发现人物特点;

②关注人物描写(直接描写如语言、动作、神态、肖像、心理等,还有侧面描写),尤其关注其中的细节描写;

③理解文章中人物的评价和作者的评价、寄予的情感;

④分析人物生活的自然环境和社会环境,理解其现实处境。

人 物 形 象

合作探究:细读课文,勾画相关语句,概括阿长的主要事件,并赏析人物形象和描写手法。

赏 形象

身份卑微 不受尊重

身份:

我的保姆

称呼

长妈妈——母亲和其他人,略带些客气

阿 长——祖母,我在憎恶时

阿 妈——我,亲昵的称呼

称呼

由来

不姓“长”

不是名字

外貌不符

先前女工的称呼

突出其地位卑微,不受尊重。为后文写阿长粗俗愚钝以及“我实在不大佩服她”做铺垫;与阿长最终赢得作者的感激和敬重形成鲜明的对比。

资料助读:

清代学者俞樾在《春在堂随笔》中说:“庶民无职者,不许取名,止以行第及父母年齿合计为名。”俞樾认为,从宋代起,里巷乡野无官无职的老百姓,一般没有体面的姓名。

人物形象分析之阿长的身份、称呼

详

人物形象分析之行为习惯

略

饶舌多事

略

对我过分看管

睡觉摆成“大”字

推:不动

叫:不闻

提醒:不懂

满床摆着

搁在颈上

粗俗,不拘小节

详写此事,重点突出其粗俗率性,不拘小节的特点

详

人物形象分析之元旦的古怪仪式

说恭喜

吃福橘

极其郑重

惶急地看着我

有所要求似的,摇着我的肩

十分欢喜

大家恭喜

真诚、淳朴、善良、迷信

对生活怀有期待又要求不高,容易满足。对小主人的祝福诚心诚意。

详写此事,重点突出其真诚善良、淳朴而又迷信的特点

详

人物形象分析之讲长毛的故事

“那里的话?!”她严肃地说,“我们就没有用处?我们也要被掳去。城外有兵来攻的时候,长毛就叫我们脱下裤子,一排一排地站在城墙上,外面的大炮就放不出来;再要放,就炸了!”

十分自信自己拥有抵抗枪炮这种荒诞神力

特别的敬意

详写此事,重点突出其满腹轶闻讹传、迷信可笑的特点

勾画语句:

(第3段)最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。

从文中她喜欢“切切察察”、对我过分看管的语言、动作描写中,可以看出阿长饶舌多事、搬弄是非的人物形象。

人物形象分析

勾画语句:

(3段、5段)一到夏天,睡觉时她又伸开两脚两手,在床中间摆成一个“大”字……

我热得醒来的时候,却仍然看见满床摆着一个“大”字,一条臂膊还搁在我的颈子上。

从文中她“大”字睡相的动作描写中,可以看出阿长粗俗率性、不拘小节的人物形象。

人物形象分析

勾画语句:

(7段) “哥儿,你牢牢记住!”她极其郑重地说。“明天是正月初一,清早一睁开眼睛,第一句话就得对我说:‘阿妈,恭喜恭喜!’记得么?你要记着,这是一年的运气的事情。不许说别的话!说过之后,还得吃一点福橘。”她又拿起那橘子来在我的眼前摇了两摇,“那么,一年到头,顺顺流流……”

从文中她说恭喜、吃福橘的元旦古怪仪式、有很多烦琐道理的语言、动作描写中,可以看出阿长真诚善良、守旧迷信的人物形象。

人物形象分析

人物形象分析

勾画语句:

(16段) “那里的话?!”她严肃地说。“我们就没有用么?我们也要被掳去。城外有兵来攻的时候,长毛就叫我们脱下裤子,一排一排地站在城墙上,外面的大炮就放不出来;再要放,就炸了!”

从文中她给“我”讲长毛故事的语言、神态描写中,可以看出阿长粗俗无知、愚昧可笑的人物形象。

勾画语句:

(23━24段)过了十多天,或者一个月罢,我还很记得,是她告假回家以后的四五天, 她穿着新的蓝布衫回来了,一见面,就将一包书递给我,高兴地说道:

“哥儿,有画儿的 ‘三哼经’,我给你买来了!”

从文中她给“我”买来《山海经》的动作、语言描写中,可以看出阿长朴实善良、仁厚慈爱的人物形象。

人物形象分析

为什么我如此渴慕《山海经》,却求而不得?

远方的叔祖:

有书但不晓得放哪里了,疏懒、怕麻烦。

寿镜吾先生:

不会回答关于课外书的事。

父亲:

认为学龄前儿童只能读《鉴略》等书,课外阅读不被允许。

我:

没有机会买书——书店远,正月书店关门。

阿长:

并非学者,目不识丁;没有文化,多说无益;

切切察察,饶舌多事;谋害隐鼠,心有芥蒂。

《 山 海 经 》

《山海经》是我国第一部描述山川、物产、风俗、民情的大型地理著作,又是我国古代第一部神话传说的大汇编。全书共十八篇,分为《山经》和《海经》两个部分。它以描述各地山川为纲,记述了许多当地的神话传说。其中《精卫填海》、《夸父逐日》、《共工怒触不周山》、《女娲补天》、《后羿射日》、《大禹治水》、《黄帝擒蚩尤》等神话传说,反映了中华民族的英雄气概,因而早已成为全民族的精神财富。

相柳

帝江

英招

九头的蛇

三足金乌

异兽

过了十多天,或者一个月罢,我还很记得,是她告假回家以后的四五天,她穿着新的蓝布衫回来了,一见面,就将一包书递给我,高兴地说道:

“哥儿,有画儿的‘三哼经’,

“一”“就”表示迅速,一刻也不耽搁,说明阿长一直记得我的渴慕,体现了阿长对我的疼爱

神态与语气,再写其喜悦、自得、称呼,亲昵之态,疼爱之语

阿长目不识丁,靠相似的发音买到我梦寐以求的书。可见买书之难,体现了阿长的善良仁厚,对我的疼爱。

我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。

比喻,写我看到书后极其震惊、惊讶的心理。

写出我拿到书后喜出望外的心理,表现我对阿长由衷的敬意和感激。

夸张,“伟大的神力”指没有文化的阿长竟然帮我买来了朝思暮想的《山海经》。而这是别人不肯做或者不能做的事。是作者以孩童口吻发出的最热烈、最真诚的赞美。

得到《山海经》对我有着怎样的意义?

人物形象分析

(27段━ 29段)这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。

但那是我最为心爱的宝书。

此后我就更其搜集绘图的书。

阿长为我打开了一个新的、神奇的、富有想象力的世界,也侧面衬托出她真诚无私的爱!

阿长

形 象 小 结

身份卑微、不受尊重

饶舌多事、搬弄是非

粗俗率性、不拘小节

真诚善良、淳朴迷信

粗俗无知、迷信可笑

扬

朴实善良

仁厚慈爱

先抑后扬

欲扬先抑

抑

任

务

三

两种视角悟真情

要求:

熟读课文,体会作者写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换之妙。

两种视角悟真情

在回忆阿长的这篇散文中,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换。熟读课文,分别找出代表“写作时的回忆”与“童年的感受”的一些语句,体会文中“成年的我”和“童年的我”两种叙述视角所表达的感情有什么不同?

童年的感受:说说以下句子表达了童年鲁迅怎样的情感?

①最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。

写出了童年的“我”对一个喜欢谈论别人闲话的乡下女人的反感。

②一到夏天……推她呢,不动;叫她呢,也不闻。但到夜里,我热得醒来的时候,却仍然看见满床摆着一个‘大’字,一条臂膊还搁在我的颈子上。我想,这实在是无法可想了。

写出了年幼的“我”无法改变阿长的睡相,被阿长挤得热醒的无奈。

③我大吃一惊之后,也就忽而记得,这就是所谓福橘,元旦辟头的磨难,总算已经受完,可以下床玩耍去了。

“磨难”“总算”等词写出了幼年的“我”被阿长逼着吃福橘的无奈,以及吃完福橘之后的解脱。

④我那时似乎倒并不怕,因为我觉得这些事和我毫不相干的,我不是一个门房。但她大概也即觉到了,说道:“像你似的小孩子,长毛也要掳的,掳去做小长毛。还有好看的姑娘,也要掳。”“那么,你是不要紧的。”我以为她一定最安全了,既不做门房,又不是小孩子,也生得不好看,况且颈子上还有许多灸疮疤。

这些描写非常符合小孩子的认知特点,即思维简单,推理直接,写出了幼年的“我”在认识到自己是安全的之后的轻松,对阿长的人身安全的放心,体现了“我”的天真可爱,读起来令人忍俊不禁。

⑤我一向只以为她满肚子是麻烦的礼节罢了,却不料她还有这样伟大的神力。从此对于她就有了特别的敬意,似乎实在深不可测……

写出了幼年的“我”在不能辨别故事真伪的情况下,对成年人特别是阿长所产生的信服与敬佩。

⑥这是我向来没有和她说过的,我知道她并非学者,说了也无益;但既然来问,也就都对她说了。

这里的“向来没有”“并非”“也”等词,写出幼年的“我”觉得阿长连字都不识得,不可能满足“我”对(山海经》的需求,觉得根本没必要向她说这件事的真实心理;“但既然”“也就”写出“我”对《山海经)的渴望之甚,连不识字的阿长也成了“我”的倾诉对象。

⑦我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。

“霹雳”“震悚”“赶紧”“略略”“果然”等词写出了幼年的“我”在得到《山海经》时的震撼和喜悦,“新的敬意”写出了“我”对阿长由衷的敬意和感激。

⑧这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。

写出了《山海经》在“我”心中的地位之高,不仅仅因为这是渴慕已久的书,更因为这是阿长给“我”的书,它凝聚着阿长对“我”无声的爱,更因为这书体现了阿长对“我”精神需求的关注,还因为这本书对“我”今后的文艺创作产生了极大的影响。

回忆中的儿童视角:幼年鲁迅的童真表达

小结:

从童年的“我”的视角叙述事件,充满了童真童趣,符合儿童心理,情感表达真实真诚、直白外露。

写作时的回忆:

说说以下句子表达了成年鲁迅怎样的情感。

长妈妈,已经说过,是一个一向带领着我的女工,说得阔气一点,就是我的保姆。

“说得阔气一点”是成年人的自我调侃。

什么姑娘,我现在已经忘却了,总之不是长姑娘;也终于不知道她姓什么。记得她也曾告诉过我这个名称的来历......

表达了成年鲁迅对阿长的愧疚。

此外,现在大抵忘却了,只有元旦的古怪仪式记得最清楚。总之:都是些烦琐之至,至今想起来还觉得非常麻烦的事情。

“我”依然对阿长讲究的那些烦琐礼节的厌烦。

书的模样,到现在还在眼前,可是从还在眼前的模样来说,却是一部刻印都十分粗拙的本子。纸张很黄;图像也很坏,甚至于几乎全用直线凑合,连动物的眼睛也都是长方形的。

成年的“我”非常清楚阿长为“我”买来的《山海经》印制粗糙,画像粗劣,但这样的《山海经》是“我”最初得到的属于自己的书,是自己渴慕已久的书,是自己最心爱的宝书,时长费尽心力为我买来的书,让“我”无法忘却。这些语言,包含“成年的我”对阿长深深的感激之情。

我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。我终于不知道她的姓名,她的经历;仅知道有一个过继的儿子,她大约是青年守寡的孤孀。

仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!

补叙身世,抒发了作者对阿长的愧疚和同情。末段祈祷地母赐福于她,让她的灵魂得以永安,抒发了对她的怀念、感激、思念之情。

写作背景

1926年秋, 45岁的鲁迅先生久病初愈,离开北京到厦门大学任教,非常孤独和寂寞。“这时我不愿意想到目前;于是回忆在心里出土了,写了十篇《朝花夕拾》。” 目的是想通过对往事的追忆,从自我生命的底蕴里,寻找到光明的力量,以抵御由外到内的漫漫黑暗。

现实中的成人视角:成年鲁迅的温情回忆

小结:

当时外界的黑暗让鲁迅先生感到压抑和悲哀,所以从成年鲁迅的角度叙述事件,充溢着一种温情,这种温情有对阿长的怀念和感激,有对阿长的愧疚与同情,也让鲁迅先生得以从纷扰中寻出一点闲静,从温暖的回忆中汲取继续战斗的力量。

在文章中,“童年时的感受”和“写作时的回忆”有时又交织在一起,请找出一两处,品一品。

①但到憎恶她的时候,——例如知道了谋死我那隐鼠的却是她的时候,就叫她阿长。

这里的“憎恶”“谋死”是大词小用,旨在夸张地体现儿童的心理,表达儿时的“我”对阿长的不满和愤怒,也包含了成年鲁迅对儿时的自己的一种调侃。

②我一向只以为她满肚子是麻烦的礼节罢了,却不料她还有这样伟大的神力。从此对于她就有了特别的敬意,似乎实在深不可测;夜间的伸开手脚,占领全床,那当然是情有可原的了,倒应该我退让。

“伟大的神力”“特别的敬意”“深不可测”“情有可原”等词语,既写出了童年的“我”对阿长的崇拜,又包含着成年鲁迅对自己儿时感觉的一种调侃,更有对阿长讲长毛故事所表现出来的那种荒诞的调侃。

“童年时的感受”和“写作时的回忆”交织。

小结:

作者在本文中常常“大词小用”,既展现了童年的“我”的真实感觉,又包含着成年鲁迅对儿时的自己、对阿长的调侃。两种叙述视角的交错或交织使用,形成一种对比,产生一种幽默的效果。

课堂小结

这篇叙事散文通过回忆长妈妈的一些生活片段,真实地刻画了一个处于社会底层的普通劳动妇女的形象,她身上既有中华民族的传统美德——富有爱心、真诚、善良,也有落后的封建文化的残留——粗野、庸俗、愚昧。文章寄托了“我”对长妈妈深切的感激和怀念之情。

任

务

四

撰写文字悼故人

要求:

1、再读标题,品味深意;

2、从课文中筛选合适语句,为鲁迅先生撰写朋友圈。

思考探究——再读题目:

“阿长”是作者小时候在憎恶长妈妈时的称呼,以此作为标题,是否恰当?

不同的身份,标志着不同的身份、品味。

课文的前半部分,是“抑”,体现了“我”对阿长的讨厌、不耐烦乃至憎恶,以“阿长”为称呼,名副其实;

将“阿长”与《山海经》连接起来,可以引起读者的好奇。

题目用的是作者成年以后写作时的口气,宜用“阿长”的称呼,“阿”字又亲昵的意味。

请你从课文中筛选合适语句,替鲁迅先生为阿长撰写朋友圈吧!

周树人

周树人

__________________________________________

作

业

布

置

寻找身边“阿长”

你身边有没有“阿长”这样的人?是年迈不识字的老祖母、爱唠叨的母亲、还是爱管闲事的阿姨……爱的方式有很多种,也许她的方式是当时的你所不能理解或接受的。但是随着年龄增长,你读懂了她,读懂了身边的爱。请用心为她写一段文字(建议从两个叙事视角写作)。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读