第03讲四步读文法助力文言文阅读七年级下册第9课木兰诗同步学案

文档属性

| 名称 | 第03讲四步读文法助力文言文阅读七年级下册第9课木兰诗同步学案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 493.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-14 21:08:42 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

四步读文法助力文言文阅读

第03讲七年级下册第9课木兰诗

中考考什么

考点 本课重点考查内容

修辞手法 1.互文:“东市买骏马..--北市买长鞭”“将军百战死,壮士十年归”“开我东阁门,坐我西阁床”“当窗理云鬓,对镜帖花黄”等句子运用互文的修辞手法,上下句意思相互交错、补充。2.夸张:“万里赴戎机,关山度若飞”夸张地描写了木兰身跨战马,万里迢迢,奔往战场,飞越一道道关口、一座座高山的画面。“策勋十二转,赏赐百千强”运用夸张的修辞手法,写出了木兰功劳之大、天子赏赐之多。3.比喻:“雄免脚扑朔" .安能辨我是雄雌”四句用比喻作结,以双免奔跑,难辨雌雄的隐喻,对木兰女扮男装、代父从军未被发现的秘密加以巧妙解答。

写作守法 详略得当:详写木兰的从军缘由、行前准备、征途思亲、凯旋辞官、返回家园,略写战场情况、战斗过程,隐含了作者对美好生活的向往祝福,对战争的冷淡。

人物形象 木兰:坚毅勇敢、淳厚质朴、热爱亲人、报效国家、不慕名利--....

情感主旨 这首乐府民歌通过对木兰替父从军、征战沙场和荣归故里的叙述,塑造了木兰的巾帼英雄形象,颂扬了木兰孝敬父母、勇于担当重任的品质。

课内检测

木兰诗

《乐府诗集》

唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杆声,唯闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍辦,南市买警头,北市天长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣嗽嗽。万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金析,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千

里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜帖花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙;同行十二年,不知木兰是女郎。

雄兔脚扑朔,雌免眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌

1.下列对《木兰诗》的理解与分析不正确的一项是( )

A.“旦辞"领起的一组句子,以重复的句式,写木兰用极短的时间便从家中出发到达战场,表现了木兰出征行程艰难。

B.“朔气传金柝,寒光照铁衣”指北方的寒气传送着打更的声音,寒光映照着将士们的铠甲,表现了军营生活的艰苦。

C.“策勋十二转,赏赐百千强”中的“十二”与“百千”都表示数量之多,写出了木兰功劳之大,赏赐之多。

D.本诗主要记述了木兰女扮男装,代父从军,征战沙场,报效祖国,胜利回朝,建功受封,辞官回家的故事,充满传奇色彩。

2.下面是某位同学对“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭"四句诗诗意的批注,

请你指出其中的错误。

批注:到东市买了骏马,去西市买了鞍鞯,往南市买了辔头,从北市买了长鞭。

答:

3.你从诗歌“不闻”“但闻"两词中,体会到了木兰怎样的心情

答:

4.同桌小文对这首诗的详略安排不是很清楚,请你结合所学为他解答。

答:

5. 新考法开放性试题

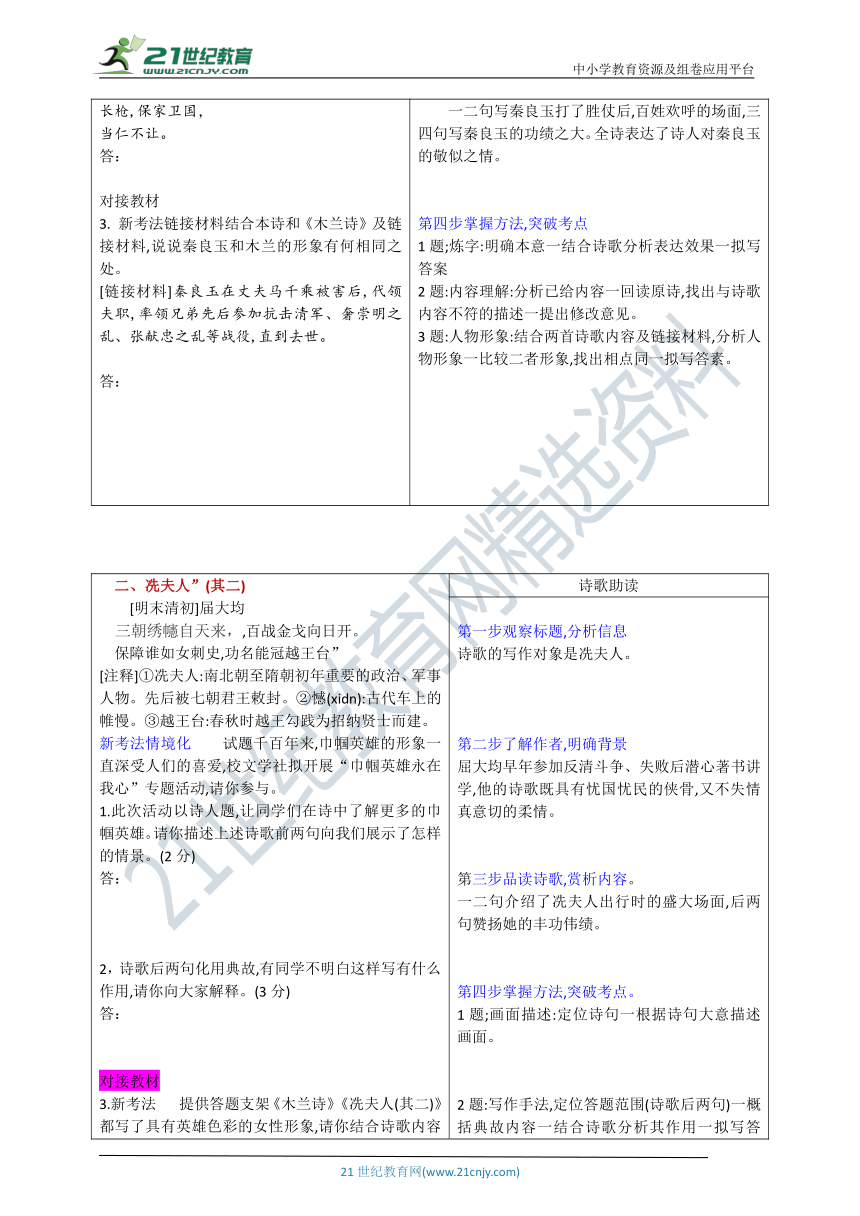

下面哪幅图更符合你心目中的木兰形象 请结合本诗说明理由。

图二

图一

课外迁移

一、崇祯赐秦良玉诗四首(其四)[明]朱由检凭将箕帚扫匈奴”,一派欢声动地呼。试看他年麟阁『上,丹青先画美人图。[注释]①匈奴:这里指清兵。②麟阁:麒麟阁,汉武帝时曾命人替功勋卓著的人画像于此阁,作为表扬鼓励。1.请分析“凭将箕帚扫匈奴,一派欢声动地呼”中“扫”和“动”的表达效果。(2分)答: 2.新考法情境化 试题学习小组准备为秦良玉画一幅图像。小语同学对秦良玉的图像做了如下描述,请你结合诗歌内容找出其中的不当之处,并提出修改意见。(2分)秦良玉画像:饶胆智,善骑射,一塔胡须,手持长枪,保家卫国,当仁不让。答: 对接教材3. 新考法链接材料结合本诗和《木兰诗》及链接材料,说说秦良玉和木兰的形象有何相同之处。[链接材料]秦良玉在丈夫马千乘被害后,代领夫职,率领兄弟先后参加抗击清军、奢崇明之乱、张献忠之乱等战役,直到去世。答: 诗歌助读

第一步观察标题,分析信息。诗歌的写作对象是秦良玉。第二步了解作者,明确背景。崇祯三年,皇太极进抵北京城外,京师形势十分急迫。秦良玉身先士卒。很快解除了京城之围,崇祯帝朱由检亲自赋诗表彰她的战功。第三步品读诗歌,赏析内容。一二句写秦良玉打了胜仗后,百姓欢呼的场面,三四句写秦良玉的功绩之大。全诗表达了诗人对秦良玉的敬似之情。第四步掌握方法,突破考点1题;炼字:明确本意一结合诗歌分析表达效果一拟写答案2题:内容理解:分析已给内容一回读原诗,找出与诗歌内容不符的描述一提出修改意见。3题:人物形象:结合两首诗歌内容及链接材料,分析人物形象一比较二者形象,找出相点同一拟写答素。

二、冼夫人”(其二)[明末清初]届大均三朝绣幰自天来,,百战金戈向日开。保障谁如女刺史,功名能冠越王台”[注释]①冼夫人:南北朝至隋朝初年重要的政治、军事人物。先后被七朝君王敕封。②憾(xidn):古代车上的帷慢。③越王台:春秋时越王勾践为招纳贤士而建。新考法情境化 试题千百年来,巾帼英雄的形象一直深受人们的喜爱,校文学社拟开展“巾帼英雄永在我心”专题活动,请你参与。1.此次活动以诗人题,让同学们在诗中了解更多的巾帼英雄。请你描述上述诗歌前两句向我们展示了怎样的情景。(2分)答: 2,诗歌后两句化用典故,有同学不明白这样写有什么作用,请你向大家解释。(3分)答: 对接教材3.新考法 提供答题支架《木兰诗》《冼夫人(其二)》都写了具有英雄色彩的女性形象,请你结合诗歌内容及链接资料,说说除了忠贞爱国,她们身上还具备哪些共同的美好品质。[链接资料]公元548年,侯景之乱爆发,广州都督萧勃征召兵马驰援京师。高州刺史李迁仕趁机占领大皋口,想派人骗冯宝一同谋反。冼夫人阻止并为丈夫出谋划策,最终成功平叛。答: 诗歌助读

第一步观察标题,分析信息诗歌的写作对象是冼夫人。第二步了解作者,明确背景屈大均早年参加反清斗争、失败后潜心著书讲学,他的诗歌既具有忧国忧民的侠骨,又不失情真意切的柔情。第三步品读诗歌,赏析内容。一二句介绍了冼夫人出行时的盛大场面,后两句赞扬她的丰功伟绩。第四步掌握方法,突破考点。1题;画面描述:定位诗句一根据诗句大意描述画面。2题:写作手法,定位答题范围(诗歌后两句)一概括典故内容一结合诗歌分析其作用一拟写答案。3题:人物形象:结合题干回顾原文,找到对应诗句;并分析资料,从中提取相关信息一分析诗句及链接资料体现的人物形象品质一拟写答案。

三、家国[南宋]苏洞长安”五月火云堆,客子光阴鬓发催,谋国已嗟无位及,忧家只怕有书来。榴花照眼何曾摘,萱草惊心不要开。焉得儿男备征戍,等闲挈“取版图回,[注释]①长安:此处代指北宋的国都汴梁。②挈(qie):用手提着。1.下列对诗歌赏析有误的一项是(2分)( )A.首句中的“堆”字,生动形象地写出了五月的汴梁城战火连天的状态。B.第二句运用细节描写,写出了“客子”鬓角发白,旨在告诉人们要珍惜时光。C.领联运)对偶修辞,先感叹自己无法为国家做出贡献,再抒发思亲之情,D.尾联诗人一扫内心的忧伤,对家人提出保家卫国、最终凯旋的期望。新考法 提供答题支结合资料卡,,说说颈联选取“榴花“萱草”两个意象有什么作用,表达了诗人怎样的思想感情。(3分)资料卡榴花:色彩鲜艳[如同火焰般热烈,象征着热情和希望萱草;可供观赏,古人以为种植此草可使人忘忧,因称忘忧草。答: 对接教材3.《木兰诗》《家国》都表现了家国情怀,但抒发的情感又各有侧重,请简要分析两首诗的侧重点。答: 诗歌助读

第一步观察标题,分析信息,本诗是一首爱国诗。第二步了解作者,明确背景。苏洞,南宋诗人,少从陆游学诗。此诗写于第二次宋金战争时期。第三步品读诗歌,赏析内容。首联和额联写国家战火连连、个人鬓发斑白的情景,诗人内心的情感复杂而沉重;颈联写诗人眼中的榴花、萱草令诗人触目惊诗心;尾联直抒胸臆,情感激昂。第四步掌握方法,突破考点。1题:内容理解辨析:定位选项诗句一结合诗歌背景及诗句内容进行辨析一确定答案。2题:意象:了解诗句大意,分析资料卡所给信息一分析意象作用,如以乐景衬哀情、寓情于景等一体会诗人情感。3题:主旨情感:结合诗歌内容,分析本诗及《木兰诗》两首诗歌的主旨情感一找出各自的例重点一拟写答案。

四、狂夫[唐]杜甫万里桥西一草堂,百花潭"水即沧浪”。风含翠筱娟娟净,雨哀@红蕖冉冉香。厚禄故人书断绝,恒饥稚子色凄凉。欲填沟壑唯疏放,自笑狂夫老更狂。[注释]①百花潭:即浣花溪。②沧浪:水名。《孟子 离娄上》:“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足。”③葆(xido):同“筱”,细小的竹子。④襄(yi):滋润。1.有同学认为,“恒饥”可改为“忍饥”。你赞同他的意见吗 为什么 (3分)答: 结合本诗内容,分析诗歌是如何体现杜甫之“狂”的。(3分)答: 对接教材3.新考法情境化试题 小语和小文围绕本诗和《木兰诗》中的相关句子进行了讨论,请你根据诗歌内容将对话补充完整。小语:小文,我发现“风含翠禳娟娟净,雨褒红蕖冉冉香”两句诗运用了① 的修辞手法,看似在说两件事,实则互相补充。小文:是的,其实,《木兰诗》中有一些句子也运用了这一修辞,你可以举出一例吗 小语:比如,② 小文:没错,这些向子都能够加深我们对这一修辞手法的理解。 诗歌助读

第一步观察标题,分析信息。本诗主要写人物之“狂”。第二步了解作者,明确背景公元760年夏,杜甫在朋友的资助下,在四川成都郊外的浣花溪畔盖了一间草堂,生活暂时得到安宁。这首诗就是作于此时期。第三步品读诗歌,赏析内容。首联交代了自己居住的位置;颔联描写草堂周围的美景;颈联写诗人面临全家忍饥挨饿的现状;尾联写诗人依然以-疏放”的态度面对现实。第四步掌握方法,突破考点。1题:炼宇:分析-恒饥”与“忍饥”的不同一分析词语在诗句中的作用一拟写答案。2题:内容理解;找出体现杜甫之"狂”的宇词一结合诗歌内容进行分析一拟写答案。3题:修辞手法:理解诗句内容,分析其使用的修辞手法一结合诗歌内容及小文的提示。找出对应诗句-拉写答案。

【参考答案】

1.A[解析]“旦辞”领起的一组句子,将木兰行军的神速、军情的紧迫、心情的急切、紧张的战争氛围表现了出来,“表现了木兰出征行程艰难”理解不正确。

2.这四句诗运用互文的修辞手法,意思相互交错、补充,应理解为“到街市各处备办鞍马等战具”,而不是每到一处地方买一样东西。

3.体会到木兰细腻而曲折委婉的思家恋亲之情

4.这首诗详写木兰心事重重、准备行装、奔赴战场的场景以及木兰回家后的欢乐、恢复女儿装束时的欣喜,略写军旅生涯、战斗过程以及战争的残酷。

5.示例一:图一。图一中木兰骑马奔赴战场,手握长枪,凸显出了木兰“征战沙场”“万里赴戎机”的矫健英姿

示例二:图二。图二中回归女儿身的木兰卸下长枪,换上自己旧时的红装,显示出木兰的女儿本色。

一、崇祯赐秦良玉诗四首(其四)

1.(2分)“扫”意为“除去,消灭”,在诗句中指秦良玉将清兵全部赶出北京城,体现了她的骁勇善战。“动”意为“震动,撼动”,在诗句中指百姓的欢呼声之大,从侧面表现了秦良玉的功劳之大。(毎点1分)

2.(2分)秦良玉为巾帼英雄,描述中“一绺胡须”不符合人物形象,应将其删去。(找到不当之处1分,修改意见1分)

3.两人都坚毅勇敢、热爱国家,勇于担当重任,都是巾帼英雄。

二、冼夫人(其二)

1.(2分)示例:三朝元老洗夫人乘坐的华丽帷车从京城而来,经历过百战的金戈在日光下闪闪发光。(画面符合诗歌内容即可得2分)

2.(3分)引用春秋时越王勾践为招贤纳士而兴建越王台这一典故,侧面体现冼夫人功劳之大,表达诗人对冼夫人功绩的赞美和钦佩。(写出典故内容1分,结合诗歌分析2分)

3.示例:①作战英勇,战功赫赫。木兰与冼夫人战功显赫,足以让她们身居高位、名留青史。②善良、爱护家人。木兰代父出征,为了让年迈的父亲免受作战之苦,冼夫人助夫平叛,都表现出她们善良、爱护家人的品质。

三、家国

1.(2分)B[解析]结合首联及颔联内容可知,“客子”之所以鬓角发白,是因其担心国家命运、报国无门,同时思念家人。并非告诉人们要珍惜时光。

2.(3分)“榴花”开放得热烈,诗人却无心采摘,表现出他的苦闷、心烦意乱;写“萱草惊心”是运用拟人的修辞手法,赋予“萱草”以人的情感,表面上写萱草因战争的摧残而惊心,实则写诗人有感于战乱的时局,看到萱草却心惊胆战。两者共同表达了诗人感时伤世与惦念家人的复杂情感。(分析“榴花”“萱草”各1分,思想感情1分)

3.《木兰诗》侧重表达诗人对和平的渴望和对战争的厌弃;《家国》侧重表达诗人报国无门的遗憾,对家国统一的惦念,以及希望儿子或男性亲属能保家卫国的期望。

四、狂夫

1.(3分)不费同。“恒”意思是“经常”,表示家人经常挨饿,强调了诗人极其贫困的处境,同时使得下文中“填沟壑”的夸张说法更合理。而“忍”没有这样的效果。(观点1分,理由2分)

2.(3分)通过写诗人的居住环境以及诗人穷困潦倒、身体年迈的现状,体现其虽生活贫困,但仍自笑狂夫的内心之“狂”。(结合诗 歌内容分析,言之有理即可得3分)

3.①互文②

示例一:东市买骏马,西市买鞍

鞘,南市买辔头,北市买长鞭

示例二:将军百战死,壮士十年归

示例三:开我东阁门,坐我西阁床

示例四:当窗理云鬓,对镜帖花黄

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

四步读文法助力文言文阅读

第03讲七年级下册第9课木兰诗

中考考什么

考点 本课重点考查内容

修辞手法 1.互文:“东市买骏马..--北市买长鞭”“将军百战死,壮士十年归”“开我东阁门,坐我西阁床”“当窗理云鬓,对镜帖花黄”等句子运用互文的修辞手法,上下句意思相互交错、补充。2.夸张:“万里赴戎机,关山度若飞”夸张地描写了木兰身跨战马,万里迢迢,奔往战场,飞越一道道关口、一座座高山的画面。“策勋十二转,赏赐百千强”运用夸张的修辞手法,写出了木兰功劳之大、天子赏赐之多。3.比喻:“雄免脚扑朔" .安能辨我是雄雌”四句用比喻作结,以双免奔跑,难辨雌雄的隐喻,对木兰女扮男装、代父从军未被发现的秘密加以巧妙解答。

写作守法 详略得当:详写木兰的从军缘由、行前准备、征途思亲、凯旋辞官、返回家园,略写战场情况、战斗过程,隐含了作者对美好生活的向往祝福,对战争的冷淡。

人物形象 木兰:坚毅勇敢、淳厚质朴、热爱亲人、报效国家、不慕名利--....

情感主旨 这首乐府民歌通过对木兰替父从军、征战沙场和荣归故里的叙述,塑造了木兰的巾帼英雄形象,颂扬了木兰孝敬父母、勇于担当重任的品质。

课内检测

木兰诗

《乐府诗集》

唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杆声,唯闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍辦,南市买警头,北市天长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣嗽嗽。万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金析,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千

里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜帖花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙;同行十二年,不知木兰是女郎。

雄兔脚扑朔,雌免眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌

1.下列对《木兰诗》的理解与分析不正确的一项是( )

A.“旦辞"领起的一组句子,以重复的句式,写木兰用极短的时间便从家中出发到达战场,表现了木兰出征行程艰难。

B.“朔气传金柝,寒光照铁衣”指北方的寒气传送着打更的声音,寒光映照着将士们的铠甲,表现了军营生活的艰苦。

C.“策勋十二转,赏赐百千强”中的“十二”与“百千”都表示数量之多,写出了木兰功劳之大,赏赐之多。

D.本诗主要记述了木兰女扮男装,代父从军,征战沙场,报效祖国,胜利回朝,建功受封,辞官回家的故事,充满传奇色彩。

2.下面是某位同学对“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭"四句诗诗意的批注,

请你指出其中的错误。

批注:到东市买了骏马,去西市买了鞍鞯,往南市买了辔头,从北市买了长鞭。

答:

3.你从诗歌“不闻”“但闻"两词中,体会到了木兰怎样的心情

答:

4.同桌小文对这首诗的详略安排不是很清楚,请你结合所学为他解答。

答:

5. 新考法开放性试题

下面哪幅图更符合你心目中的木兰形象 请结合本诗说明理由。

图二

图一

课外迁移

一、崇祯赐秦良玉诗四首(其四)[明]朱由检凭将箕帚扫匈奴”,一派欢声动地呼。试看他年麟阁『上,丹青先画美人图。[注释]①匈奴:这里指清兵。②麟阁:麒麟阁,汉武帝时曾命人替功勋卓著的人画像于此阁,作为表扬鼓励。1.请分析“凭将箕帚扫匈奴,一派欢声动地呼”中“扫”和“动”的表达效果。(2分)答: 2.新考法情境化 试题学习小组准备为秦良玉画一幅图像。小语同学对秦良玉的图像做了如下描述,请你结合诗歌内容找出其中的不当之处,并提出修改意见。(2分)秦良玉画像:饶胆智,善骑射,一塔胡须,手持长枪,保家卫国,当仁不让。答: 对接教材3. 新考法链接材料结合本诗和《木兰诗》及链接材料,说说秦良玉和木兰的形象有何相同之处。[链接材料]秦良玉在丈夫马千乘被害后,代领夫职,率领兄弟先后参加抗击清军、奢崇明之乱、张献忠之乱等战役,直到去世。答: 诗歌助读

第一步观察标题,分析信息。诗歌的写作对象是秦良玉。第二步了解作者,明确背景。崇祯三年,皇太极进抵北京城外,京师形势十分急迫。秦良玉身先士卒。很快解除了京城之围,崇祯帝朱由检亲自赋诗表彰她的战功。第三步品读诗歌,赏析内容。一二句写秦良玉打了胜仗后,百姓欢呼的场面,三四句写秦良玉的功绩之大。全诗表达了诗人对秦良玉的敬似之情。第四步掌握方法,突破考点1题;炼字:明确本意一结合诗歌分析表达效果一拟写答案2题:内容理解:分析已给内容一回读原诗,找出与诗歌内容不符的描述一提出修改意见。3题:人物形象:结合两首诗歌内容及链接材料,分析人物形象一比较二者形象,找出相点同一拟写答素。

二、冼夫人”(其二)[明末清初]届大均三朝绣幰自天来,,百战金戈向日开。保障谁如女刺史,功名能冠越王台”[注释]①冼夫人:南北朝至隋朝初年重要的政治、军事人物。先后被七朝君王敕封。②憾(xidn):古代车上的帷慢。③越王台:春秋时越王勾践为招纳贤士而建。新考法情境化 试题千百年来,巾帼英雄的形象一直深受人们的喜爱,校文学社拟开展“巾帼英雄永在我心”专题活动,请你参与。1.此次活动以诗人题,让同学们在诗中了解更多的巾帼英雄。请你描述上述诗歌前两句向我们展示了怎样的情景。(2分)答: 2,诗歌后两句化用典故,有同学不明白这样写有什么作用,请你向大家解释。(3分)答: 对接教材3.新考法 提供答题支架《木兰诗》《冼夫人(其二)》都写了具有英雄色彩的女性形象,请你结合诗歌内容及链接资料,说说除了忠贞爱国,她们身上还具备哪些共同的美好品质。[链接资料]公元548年,侯景之乱爆发,广州都督萧勃征召兵马驰援京师。高州刺史李迁仕趁机占领大皋口,想派人骗冯宝一同谋反。冼夫人阻止并为丈夫出谋划策,最终成功平叛。答: 诗歌助读

第一步观察标题,分析信息诗歌的写作对象是冼夫人。第二步了解作者,明确背景屈大均早年参加反清斗争、失败后潜心著书讲学,他的诗歌既具有忧国忧民的侠骨,又不失情真意切的柔情。第三步品读诗歌,赏析内容。一二句介绍了冼夫人出行时的盛大场面,后两句赞扬她的丰功伟绩。第四步掌握方法,突破考点。1题;画面描述:定位诗句一根据诗句大意描述画面。2题:写作手法,定位答题范围(诗歌后两句)一概括典故内容一结合诗歌分析其作用一拟写答案。3题:人物形象:结合题干回顾原文,找到对应诗句;并分析资料,从中提取相关信息一分析诗句及链接资料体现的人物形象品质一拟写答案。

三、家国[南宋]苏洞长安”五月火云堆,客子光阴鬓发催,谋国已嗟无位及,忧家只怕有书来。榴花照眼何曾摘,萱草惊心不要开。焉得儿男备征戍,等闲挈“取版图回,[注释]①长安:此处代指北宋的国都汴梁。②挈(qie):用手提着。1.下列对诗歌赏析有误的一项是(2分)( )A.首句中的“堆”字,生动形象地写出了五月的汴梁城战火连天的状态。B.第二句运用细节描写,写出了“客子”鬓角发白,旨在告诉人们要珍惜时光。C.领联运)对偶修辞,先感叹自己无法为国家做出贡献,再抒发思亲之情,D.尾联诗人一扫内心的忧伤,对家人提出保家卫国、最终凯旋的期望。新考法 提供答题支结合资料卡,,说说颈联选取“榴花“萱草”两个意象有什么作用,表达了诗人怎样的思想感情。(3分)资料卡榴花:色彩鲜艳[如同火焰般热烈,象征着热情和希望萱草;可供观赏,古人以为种植此草可使人忘忧,因称忘忧草。答: 对接教材3.《木兰诗》《家国》都表现了家国情怀,但抒发的情感又各有侧重,请简要分析两首诗的侧重点。答: 诗歌助读

第一步观察标题,分析信息,本诗是一首爱国诗。第二步了解作者,明确背景。苏洞,南宋诗人,少从陆游学诗。此诗写于第二次宋金战争时期。第三步品读诗歌,赏析内容。首联和额联写国家战火连连、个人鬓发斑白的情景,诗人内心的情感复杂而沉重;颈联写诗人眼中的榴花、萱草令诗人触目惊诗心;尾联直抒胸臆,情感激昂。第四步掌握方法,突破考点。1题:内容理解辨析:定位选项诗句一结合诗歌背景及诗句内容进行辨析一确定答案。2题:意象:了解诗句大意,分析资料卡所给信息一分析意象作用,如以乐景衬哀情、寓情于景等一体会诗人情感。3题:主旨情感:结合诗歌内容,分析本诗及《木兰诗》两首诗歌的主旨情感一找出各自的例重点一拟写答案。

四、狂夫[唐]杜甫万里桥西一草堂,百花潭"水即沧浪”。风含翠筱娟娟净,雨哀@红蕖冉冉香。厚禄故人书断绝,恒饥稚子色凄凉。欲填沟壑唯疏放,自笑狂夫老更狂。[注释]①百花潭:即浣花溪。②沧浪:水名。《孟子 离娄上》:“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足。”③葆(xido):同“筱”,细小的竹子。④襄(yi):滋润。1.有同学认为,“恒饥”可改为“忍饥”。你赞同他的意见吗 为什么 (3分)答: 结合本诗内容,分析诗歌是如何体现杜甫之“狂”的。(3分)答: 对接教材3.新考法情境化试题 小语和小文围绕本诗和《木兰诗》中的相关句子进行了讨论,请你根据诗歌内容将对话补充完整。小语:小文,我发现“风含翠禳娟娟净,雨褒红蕖冉冉香”两句诗运用了① 的修辞手法,看似在说两件事,实则互相补充。小文:是的,其实,《木兰诗》中有一些句子也运用了这一修辞,你可以举出一例吗 小语:比如,② 小文:没错,这些向子都能够加深我们对这一修辞手法的理解。 诗歌助读

第一步观察标题,分析信息。本诗主要写人物之“狂”。第二步了解作者,明确背景公元760年夏,杜甫在朋友的资助下,在四川成都郊外的浣花溪畔盖了一间草堂,生活暂时得到安宁。这首诗就是作于此时期。第三步品读诗歌,赏析内容。首联交代了自己居住的位置;颔联描写草堂周围的美景;颈联写诗人面临全家忍饥挨饿的现状;尾联写诗人依然以-疏放”的态度面对现实。第四步掌握方法,突破考点。1题:炼宇:分析-恒饥”与“忍饥”的不同一分析词语在诗句中的作用一拟写答案。2题:内容理解;找出体现杜甫之"狂”的宇词一结合诗歌内容进行分析一拟写答案。3题:修辞手法:理解诗句内容,分析其使用的修辞手法一结合诗歌内容及小文的提示。找出对应诗句-拉写答案。

【参考答案】

1.A[解析]“旦辞”领起的一组句子,将木兰行军的神速、军情的紧迫、心情的急切、紧张的战争氛围表现了出来,“表现了木兰出征行程艰难”理解不正确。

2.这四句诗运用互文的修辞手法,意思相互交错、补充,应理解为“到街市各处备办鞍马等战具”,而不是每到一处地方买一样东西。

3.体会到木兰细腻而曲折委婉的思家恋亲之情

4.这首诗详写木兰心事重重、准备行装、奔赴战场的场景以及木兰回家后的欢乐、恢复女儿装束时的欣喜,略写军旅生涯、战斗过程以及战争的残酷。

5.示例一:图一。图一中木兰骑马奔赴战场,手握长枪,凸显出了木兰“征战沙场”“万里赴戎机”的矫健英姿

示例二:图二。图二中回归女儿身的木兰卸下长枪,换上自己旧时的红装,显示出木兰的女儿本色。

一、崇祯赐秦良玉诗四首(其四)

1.(2分)“扫”意为“除去,消灭”,在诗句中指秦良玉将清兵全部赶出北京城,体现了她的骁勇善战。“动”意为“震动,撼动”,在诗句中指百姓的欢呼声之大,从侧面表现了秦良玉的功劳之大。(毎点1分)

2.(2分)秦良玉为巾帼英雄,描述中“一绺胡须”不符合人物形象,应将其删去。(找到不当之处1分,修改意见1分)

3.两人都坚毅勇敢、热爱国家,勇于担当重任,都是巾帼英雄。

二、冼夫人(其二)

1.(2分)示例:三朝元老洗夫人乘坐的华丽帷车从京城而来,经历过百战的金戈在日光下闪闪发光。(画面符合诗歌内容即可得2分)

2.(3分)引用春秋时越王勾践为招贤纳士而兴建越王台这一典故,侧面体现冼夫人功劳之大,表达诗人对冼夫人功绩的赞美和钦佩。(写出典故内容1分,结合诗歌分析2分)

3.示例:①作战英勇,战功赫赫。木兰与冼夫人战功显赫,足以让她们身居高位、名留青史。②善良、爱护家人。木兰代父出征,为了让年迈的父亲免受作战之苦,冼夫人助夫平叛,都表现出她们善良、爱护家人的品质。

三、家国

1.(2分)B[解析]结合首联及颔联内容可知,“客子”之所以鬓角发白,是因其担心国家命运、报国无门,同时思念家人。并非告诉人们要珍惜时光。

2.(3分)“榴花”开放得热烈,诗人却无心采摘,表现出他的苦闷、心烦意乱;写“萱草惊心”是运用拟人的修辞手法,赋予“萱草”以人的情感,表面上写萱草因战争的摧残而惊心,实则写诗人有感于战乱的时局,看到萱草却心惊胆战。两者共同表达了诗人感时伤世与惦念家人的复杂情感。(分析“榴花”“萱草”各1分,思想感情1分)

3.《木兰诗》侧重表达诗人对和平的渴望和对战争的厌弃;《家国》侧重表达诗人报国无门的遗憾,对家国统一的惦念,以及希望儿子或男性亲属能保家卫国的期望。

四、狂夫

1.(3分)不费同。“恒”意思是“经常”,表示家人经常挨饿,强调了诗人极其贫困的处境,同时使得下文中“填沟壑”的夸张说法更合理。而“忍”没有这样的效果。(观点1分,理由2分)

2.(3分)通过写诗人的居住环境以及诗人穷困潦倒、身体年迈的现状,体现其虽生活贫困,但仍自笑狂夫的内心之“狂”。(结合诗 歌内容分析,言之有理即可得3分)

3.①互文②

示例一:东市买骏马,西市买鞍

鞘,南市买辔头,北市买长鞭

示例二:将军百战死,壮士十年归

示例三:开我东阁门,坐我西阁床

示例四:当窗理云鬓,对镜帖花黄

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读