人教新课标语文必修一第二单元第4课《烛之武退秦师》同步练习退秦师

文档属性

| 名称 | 人教新课标语文必修一第二单元第4课《烛之武退秦师》同步练习退秦师 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 53.5KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

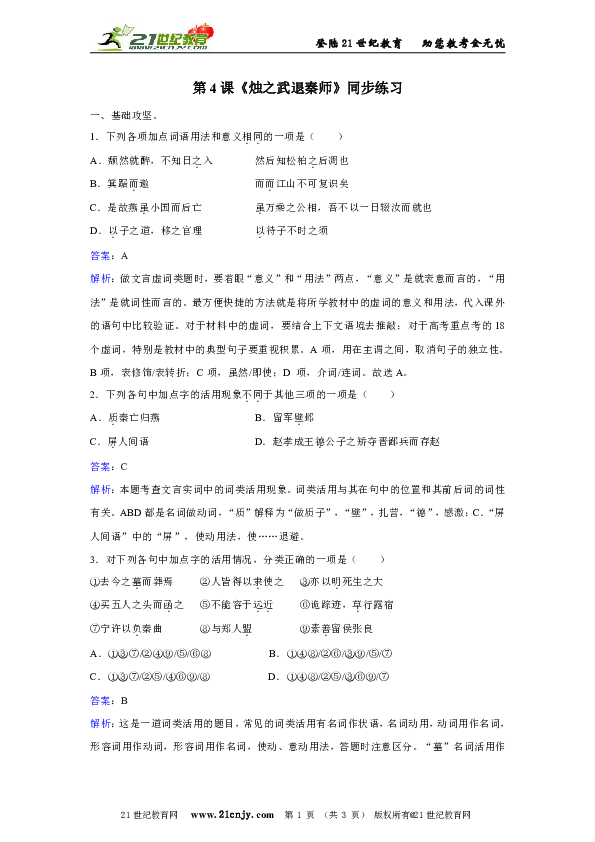

第4课《烛之武退秦师》同步练习

一、基础攻坚。

1.下列各项加点词语用法和意义相同的一项是( )

A.颓然就醉,不知日之入 然后知松柏之后凋也

B.箕踞而邀 而而江山不可复识矣

C.是故燕虽小国而后亡 虽万乘之公相,吾不以一日辍汝而就也

D.以子之道,移之官理 以待子不时之须

答案:A

解析:做文言虚词类题时,要着眼“意义”和“用法”两点,“意义”是就表意而言的,“用法”是就词性而言的。最方便快捷的方法就是将所学教材中的虚词的意义和用法,代入课外的语句中比较验证。对于材料中的虚词,要结合上下文语境去推敲;对于高考重点考的18个虚词,特别是教材中的典型句子要重视积累。A项,用在主谓之间,取消句子的独立性。B项,表修饰/表转折;C项,虽然/即使;D 项,介词/连词。故选A。

2.下列各句中加点字的活用现象不同于其他三项的一项是( )

A.质秦亡归燕 B.留军壁邺

C.屏人间语 D.赵孝成王德公子之矫夺晋鄙兵而存赵

答案:C

解析:本题考查文言实词中的词类活用现象。词类活用与其在句中的位置和其前后词的词性有关。ABD都是名词做动词,“质”解释为“做质子”,“壁”,扎营,“德”,感激;C.“屏人间语”中的“屏”,使动用法,使……退避。

3.对下列各句中加点字的活用情况,分类正确的一项是( )

①去今之墓而葬焉 ②人皆得以隶使之 ③亦以明死生之大

④买五人之头而函之 ⑤不能容于远近 ⑥诡踪迹,草行露宿

⑦宁许以负秦曲 ⑧与郑人盟 ⑨素善留侯张良

A.①③⑦/②④⑨/⑤/⑥⑧ B.①④⑧/②⑥/③⑨/⑤/⑦

C.①③⑦/②⑤/④⑥⑨/⑧ D.①④⑧/②⑤/③⑥⑨/⑦

答案:B

解析:这是一道词类活用的题目,常见的词类活用有名词作状语,名词动用,动词用作名词,形容词用作动词,形容词用作名词,使动、意动用法,答题时注意区分。“墓”名词活用作动词,“建墓”。“隶”名词作状语,“像对待奴隶那样”。“明”形容词作动词,“说明、表明”。“函”名词活用作动词,“用匣子装”。“远近”形容词活用作名词,“远近的人”。“草”名词作状语,“在草中”。“负”使动用法,“使……负”。“盟”名词用作动词,“结盟”。“善”形容词作动词。“与……交好”。所以选择B项。

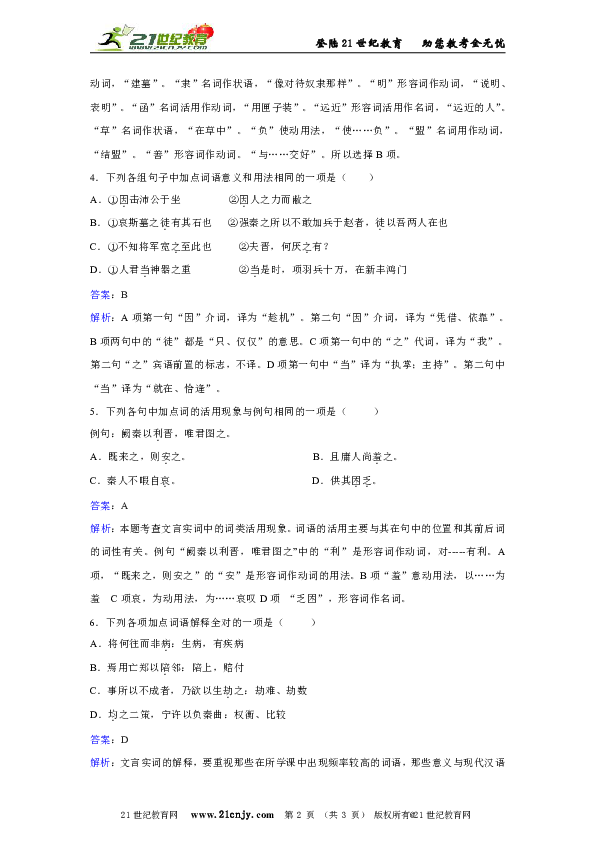

4.下列各组句子中加点词语意义和用法相同的一项是( )

A.①因击沛公于坐 ②因人之力而敝之

B.①哀斯墓之徒有其石也 ②强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也

C.①不知将军宽之至此也 ②夫晋,何厌之有?

D.①人君当神器之重 ②当是时,项羽兵十万,在新丰鸿门

答案:B

解析:A项第一句“因”介词,译为“趁机”。第二句“因”介词,译为“凭借、依靠”。B项两句中的“徒”都是“只、仅仅”的意思。C项第一句中的“之”代词,译为“我”。第二句“之”宾语前置的标志,不译。D项第一句中“当”译为“执掌;主持”。第二句中“当”译为“就在、恰逢”。

5.下列各句中加点词的活用现象与例句相同的一项是( )

例句:阙秦以利晋,唯君图之。

A.既来之,则安之。 B.且庸人尚羞之。

C.秦人不暇自哀。 D.供其困乏。

答案:A

解析:本题考查文言实词中的词类活用现象。词语的活用主要与其在句中的位置和其前后词的词性有关。例句“阙秦以利晋,唯君图之”中的“利”是形容词作动词,对-----有利。A项,“既来之,则安之”的“安”是形容词作动词的用法。B项“羞”意动用法,以……为羞 C项哀,为动用法,为……哀叹D项 “乏困”,形容词作名词。

6.下列各项加点词语解释全对的一项是( )

A.将何往而非病:生病,有疾病

B.焉用亡郑以陪邻:陪上,赔付

C.事所以不成者,乃欲以生劫之:劫难、劫数

D.均之二策,宁许以负秦曲:权衡、比较

答案:D

解析:文言实词的解释,要重视那些在所学课中出现频率较高的词语,那些意义与现代汉语中已有较大差异的词语,以及一词多义的词语。文言实词应该用规范的现代汉语词语予以解释,并且要根据该词在某句子中的切实意义给予恰当的解释,以使句子前后语气通畅、意义明白正确为标准。A.病:忧愁、不快乐。B.陪:增加。C.劫:强迫,威逼。

7.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( )

A.独闻济南伏生故秦博士 独不怜公子姊邪

B.王必无人,臣愿奉璧往使 子必不绝赵祀

C.终不以监门困故而受公子财 睥睨故久立

D.于众人广坐之中,不宜有所过 行过夷门,见候生

答案:B

解析:解答此类题要靠平时对课文知识的积累,在课外文言文阅读当中,辨析重要词语的含义正确与否,有时就需要结合具体的语境,根据上下文推断出其词义,A项,独,前者,只、唯有;后者,难道;B项,必,二者均为“一定”;C项,故,前者,缘故;后者,故意;D项,过,前者,拜访;后者,路过。所以选B。

8.下列各句中加横线的词,古今意义都一样的一项是( )

A.樊於期偏袒扼腕而进曰 B.行李之往来

C.所以遣将守关者,备他盗出入与非常也 D.沛公居山东时

答案:A

解析:此题考查古今异义词,需要逐项加以分析、判断即可。A项,扼腕,自己以一手握持另一手腕部。形容思虑、愤怒、激动等心理活动。B项,行李:古,出使的人,如“行李之往来,共其乏困”;今,行装。C项,所以,古义:①缘故(名词)。例如:余叩所以。②表原因的虚词;今义:表示因果关系的关联词。D项,山东:古,崤山以东,如“山东豪俊遂并起而亡秦族矣”;今,山东省。

9.下列加点词用法与例句相同的一项是( )

【例句】道芷阳间行

A.夜缒而出 B.先破秦入关者王之

C.使使以闻大王 D.渔樵于江渚之上

答案:A

解析:此题考查词类活用的理解能力。可根据对课内词语活用的积累,根据常见的名词用作动词、形容词用作动词、名词作状语、使动用法、意动用法等词类活用类型,结合具体语境分析,例句中,间,名词用作状语,从小路;A项,夜,名词用作状语,在夜里。B项,王,名词用作动词;C项,闻,使动用法,使……闻; D项,名词用作动词。所以选A。

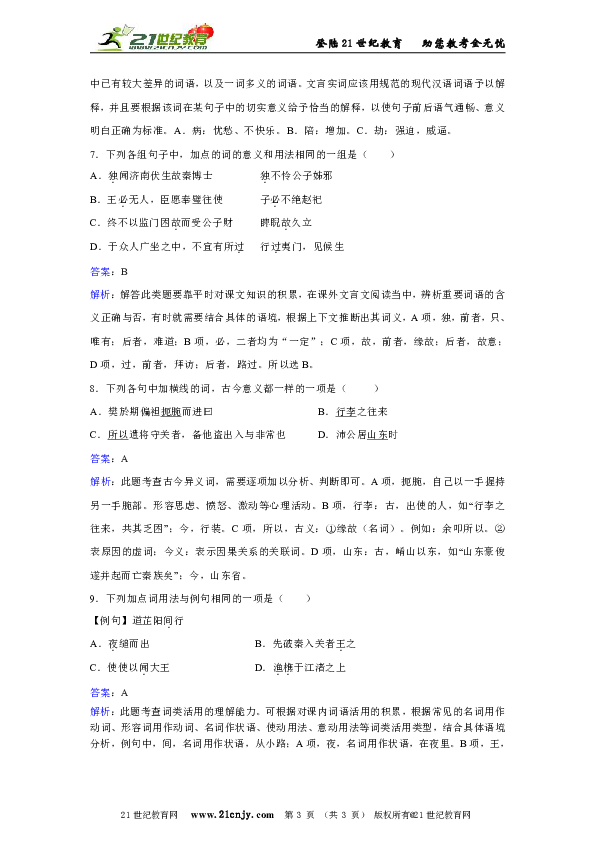

10.下列加点词语古今义相同的一项是( )

A.微夫人之力不及此 B.樊於期偏袒扼腕而进曰

C.秦军旦暮渡易水 D.仆所以留者,待吾客与俱

答案:C

解析:实词题目近些年考核有难度加大的趋势,一般刻意回避考纲规定的120个实词,并且考题选项中夹杂出现通假字、古今异义、词类活用等文言现象。答题的方法有“结构分析法”“语法分析法”“形旁辨义法”“套用成语法”“套用课本法”但这些方法都需要一定的文言功底,最好方法是把所给的词义代到原文中去,看语意是否通顺来确定答案的正确与否。A夫人,古:那个人,今:妻子;B偏袒,古:解衣袒露一臂,今:是偏向某一方;D所以,古:用来做XX的,凭借XX做……,今:因为所以的所以,是个连词。

11.下列语句中不含通假字的一项是( )

A.不者,若属皆且为所虏

B.零丁孤苦,至于成立

C.先王之制,大都不过参国之一

D.沛公欲王关中

答案:A

解析:A“不”通“否”B.“零丁”通“伶仃”C.“参”通“叁”D.没有通假字。

12.下列句子中加点的词用法归类正确的一项( )

①道芷阳间行 ②天下云集响应,赢粮而景从 ③襟三江而带五湖

④乐琴书以消忧 ⑤欲因此时降武 ⑥吾得兄事之 ⑦择善而从之

⑧外连衡而斗诸侯 ⑨履至尊而制六合 ⑩秦孝公据崤函之固

A、①⑨/②⑥/③⑤/④⑧/⑦⑩ B、①⑨/②⑥/③④/⑤⑧/⑦⑩

C、①⑦/②⑥/③④/⑤⑧/⑨⑩ D、①⑦/②⑥//③⑤/④⑧/⑨⑩

答案:B

解析:此题考查词类活用的理解能力。可根据对课内词语活用的积累,根据常见的名词用作动词、形容词用作动词、名词作状语、使动用法、意动用法等词类活用类型,结合具体语境分析,①⑨名词用作动词,②⑥名词用作状语,③④意动用法,⑤⑧使动用法,⑦⑩形容词用作名词。所以选B。

13.分别比较下面句子中加点字的用法,判断正确的一项是( )

①且焉置土石 ③若舍郑以为东道主

②若不阙秦,将焉取之 ④若毒之乎

A.①与②相同,③与④不同 B.①与②相同,③与④也相同

C.①与②不同,③与④也不同 D.①与②不同,③与④相同

答案:A

解析:两个“焉”都是疑问代词,哪里的意思。第一个“若”是连词,如果;第二个“若”是代词,你。

14.下列词语中“济”字的意义和“朝济而夕设版焉”中的“济”相同的一项是:( )

A.同舟共济 B.济世安民 C.赈灾济贫 D.无济于事

答案:A

解析:A和例句中的“济”都是“渡河”的意思。

15.对下列句中“之”字用法归类正确的一项是()

①臣之壮也,犹不如人 ②是寡人之过也

③邻之厚,君之薄也 ④行李之往来,共其乏困

⑤阙秦以利晋,唯君图之 ⑥微夫人之力不及此

A.①③④/②⑥/⑤

B.①②/③⑥/④⑤

C.①④/②③⑥/⑤

D.①⑤/②⑥/③④

答案:A

解析:①③④结构助词,取消句子的独立性/②⑥结构助词,的/⑤代词,这。

16.下列各句中“以”字的意义和用法与“常以身翼蔽沛公”中的“以”相同的一项是( )

A.以其无礼于晋 B.焉用亡郑以陪邻

C.使工以药淬之 D.料大王士卒足以当项王乎

答案:C

解析:题中,例句中的“以”作介词,相当用户“用”。只有C项中的“以”也作介,也相当于“用”。A项中的“以”虽也作介词,但表原因,相当于“因为”。B项中的“以”作连词,相当于“来”。D项中的“以”也作连词,相当于“可以”。

17.下列各句的句式,与其他三句不同的一句是( )

A.安能以身之察察,受物之汶汶者乎

B.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉

C.以为凡是州之山水有异态者,皆我有也

D.求人可使报秦者,未得

答案:B

解析:此题考查文言句式,需要逐项分析、判断。B项为宾语前置句,ACD均为定语后置句。

18.下面“之”字用法不同于其他的一项是( )

A.臣之壮也,犹不如人 B.夫晋,何厌之有

C.备他盗之出入与非常也 D.秦之遇将军,可谓深矣

答案:B

解析:AB项“之”是宾语前置的标志;其余为“主谓之间,取消句子独立性”。做此类题目,要着眼“意义”和“用法”两点,“意义”是就表意而言的,“用法”是就词性而言的。最方便快捷的方法就是将所学教材中的虚词的意义和用法,代入课外的语句中比较验证。对于材料中的虚词,要结合上下文语境去推敲;对于高考重点考的18个虚词,特别是教材中的典型句子要重视积累。

19.选出下列句子中不含通假字的一项( )

A.失其所与,不知 B.愿伯具言臣之不敢倍德也

C.往而不反者竖子也 D.沛公则置车骑,脱身独骑

答案:D

解析:A项的“知”,通“智”。B项的“倍”,通“背(背叛)”。C项的“反”,通“返”。

20.选出下列句子中加点虚词意义和用法相同的一组( )

A.微夫人之力不及此 阙秦以利晋,唯君图之

B.还军霸上,以待大王来 必得约契以报太子也

C.以乱易整,不武,吾其还也 卒起不意,尽失其度

D.未有封侯之赏,而听细说 荆轲逐亲王,秦王还柱而走

答案:B

解析:题中,B项的“以”都作连词,相当于“来”。A项的“之”,前者作助词,定语的标志,相当于“的”;后者作代词,指代这件事。C项的“其”,前者作副词,表揣测、商量语气,相当于“还是”;后者作代词,他们的。D项的“而”虽都作连词,但前者表转折,相当于“却”;后者表修饰,连接状语和中心词。

二、翻译下列句子

21.既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

答案:晋国已经向东使郑国成为它的疆界,又想扩张它西部的疆界,如果不侵损秦国,将要从哪里取得土地呢?

解析:此类题目在翻译时首先要找出关键字或句式进行翻译,一般为直译,除一些带有比喻性的词语然后再整体翻译,并按现代汉语的规范,达到词达句顺。本句要注意“东”名词活用作状语,解释为“在东面”。“封”使动用法,“使……成为边邑 ”。“肆”译为“扩展、扩大”。“阙”译为“侵损;削减”。

22.臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也已。

答案:我壮年的时候,尚且不如别人;如今年龄大了,不能干什么了。

解析:解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。之:主谓之间,取独。犹:尚且。无能为:不能干什么。

23.因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

答案:依靠别人的力量,又反过来损害他,这是不仁道的;失掉自己的同盟者,这是不明智的;用混乱相攻代替联合一致,这是不勇武的。

解析:解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。因:依靠。敝:损害。所与:同盟者。知:不明智。易:代替。

24.夫晋,何厌之有?

答案:晋国,有什么满足的(时候)呢?

解析:此类题目在翻译时首先要找出关键字或句式进行翻译,一般为直译,除一些带有比喻性的词语然后再整体翻译,并按现代汉语的规范,达到词达句顺。本句要注意“厌”是满足的意思,“何厌之有”是宾语前置句。

25.阙秦以利晋,唯君图之。

答案:秦国受损而晋国受益,希望您好好考虑考虑吧!

解析:此类题目在翻译时首先要找出关键字或句式进行翻译,一般为直译,除一些带有比喻性的词语然后再整体翻译,并按现代汉语的规范,达到词达句顺。本句要注意“唯”是希望的意思,“阙”是通假字,通“缺”。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 第 8 页 (共 8 页) 版权所有@21世纪教育网

第4课《烛之武退秦师》同步练习

一、基础攻坚。

1.下列各项加点词语用法和意义相同的一项是( )

A.颓然就醉,不知日之入 然后知松柏之后凋也

B.箕踞而邀 而而江山不可复识矣

C.是故燕虽小国而后亡 虽万乘之公相,吾不以一日辍汝而就也

D.以子之道,移之官理 以待子不时之须

答案:A

解析:做文言虚词类题时,要着眼“意义”和“用法”两点,“意义”是就表意而言的,“用法”是就词性而言的。最方便快捷的方法就是将所学教材中的虚词的意义和用法,代入课外的语句中比较验证。对于材料中的虚词,要结合上下文语境去推敲;对于高考重点考的18个虚词,特别是教材中的典型句子要重视积累。A项,用在主谓之间,取消句子的独立性。B项,表修饰/表转折;C项,虽然/即使;D 项,介词/连词。故选A。

2.下列各句中加点字的活用现象不同于其他三项的一项是( )

A.质秦亡归燕 B.留军壁邺

C.屏人间语 D.赵孝成王德公子之矫夺晋鄙兵而存赵

答案:C

解析:本题考查文言实词中的词类活用现象。词类活用与其在句中的位置和其前后词的词性有关。ABD都是名词做动词,“质”解释为“做质子”,“壁”,扎营,“德”,感激;C.“屏人间语”中的“屏”,使动用法,使……退避。

3.对下列各句中加点字的活用情况,分类正确的一项是( )

①去今之墓而葬焉 ②人皆得以隶使之 ③亦以明死生之大

④买五人之头而函之 ⑤不能容于远近 ⑥诡踪迹,草行露宿

⑦宁许以负秦曲 ⑧与郑人盟 ⑨素善留侯张良

A.①③⑦/②④⑨/⑤/⑥⑧ B.①④⑧/②⑥/③⑨/⑤/⑦

C.①③⑦/②⑤/④⑥⑨/⑧ D.①④⑧/②⑤/③⑥⑨/⑦

答案:B

解析:这是一道词类活用的题目,常见的词类活用有名词作状语,名词动用,动词用作名词,形容词用作动词,形容词用作名词,使动、意动用法,答题时注意区分。“墓”名词活用作动词,“建墓”。“隶”名词作状语,“像对待奴隶那样”。“明”形容词作动词,“说明、表明”。“函”名词活用作动词,“用匣子装”。“远近”形容词活用作名词,“远近的人”。“草”名词作状语,“在草中”。“负”使动用法,“使……负”。“盟”名词用作动词,“结盟”。“善”形容词作动词。“与……交好”。所以选择B项。

4.下列各组句子中加点词语意义和用法相同的一项是( )

A.①因击沛公于坐 ②因人之力而敝之

B.①哀斯墓之徒有其石也 ②强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也

C.①不知将军宽之至此也 ②夫晋,何厌之有?

D.①人君当神器之重 ②当是时,项羽兵十万,在新丰鸿门

答案:B

解析:A项第一句“因”介词,译为“趁机”。第二句“因”介词,译为“凭借、依靠”。B项两句中的“徒”都是“只、仅仅”的意思。C项第一句中的“之”代词,译为“我”。第二句“之”宾语前置的标志,不译。D项第一句中“当”译为“执掌;主持”。第二句中“当”译为“就在、恰逢”。

5.下列各句中加点词的活用现象与例句相同的一项是( )

例句:阙秦以利晋,唯君图之。

A.既来之,则安之。 B.且庸人尚羞之。

C.秦人不暇自哀。 D.供其困乏。

答案:A

解析:本题考查文言实词中的词类活用现象。词语的活用主要与其在句中的位置和其前后词的词性有关。例句“阙秦以利晋,唯君图之”中的“利”是形容词作动词,对-----有利。A项,“既来之,则安之”的“安”是形容词作动词的用法。B项“羞”意动用法,以……为羞 C项哀,为动用法,为……哀叹D项 “乏困”,形容词作名词。

6.下列各项加点词语解释全对的一项是( )

A.将何往而非病:生病,有疾病

B.焉用亡郑以陪邻:陪上,赔付

C.事所以不成者,乃欲以生劫之:劫难、劫数

D.均之二策,宁许以负秦曲:权衡、比较

答案:D

解析:文言实词的解释,要重视那些在所学课中出现频率较高的词语,那些意义与现代汉语中已有较大差异的词语,以及一词多义的词语。文言实词应该用规范的现代汉语词语予以解释,并且要根据该词在某句子中的切实意义给予恰当的解释,以使句子前后语气通畅、意义明白正确为标准。A.病:忧愁、不快乐。B.陪:增加。C.劫:强迫,威逼。

7.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( )

A.独闻济南伏生故秦博士 独不怜公子姊邪

B.王必无人,臣愿奉璧往使 子必不绝赵祀

C.终不以监门困故而受公子财 睥睨故久立

D.于众人广坐之中,不宜有所过 行过夷门,见候生

答案:B

解析:解答此类题要靠平时对课文知识的积累,在课外文言文阅读当中,辨析重要词语的含义正确与否,有时就需要结合具体的语境,根据上下文推断出其词义,A项,独,前者,只、唯有;后者,难道;B项,必,二者均为“一定”;C项,故,前者,缘故;后者,故意;D项,过,前者,拜访;后者,路过。所以选B。

8.下列各句中加横线的词,古今意义都一样的一项是( )

A.樊於期偏袒扼腕而进曰 B.行李之往来

C.所以遣将守关者,备他盗出入与非常也 D.沛公居山东时

答案:A

解析:此题考查古今异义词,需要逐项加以分析、判断即可。A项,扼腕,自己以一手握持另一手腕部。形容思虑、愤怒、激动等心理活动。B项,行李:古,出使的人,如“行李之往来,共其乏困”;今,行装。C项,所以,古义:①缘故(名词)。例如:余叩所以。②表原因的虚词;今义:表示因果关系的关联词。D项,山东:古,崤山以东,如“山东豪俊遂并起而亡秦族矣”;今,山东省。

9.下列加点词用法与例句相同的一项是( )

【例句】道芷阳间行

A.夜缒而出 B.先破秦入关者王之

C.使使以闻大王 D.渔樵于江渚之上

答案:A

解析:此题考查词类活用的理解能力。可根据对课内词语活用的积累,根据常见的名词用作动词、形容词用作动词、名词作状语、使动用法、意动用法等词类活用类型,结合具体语境分析,例句中,间,名词用作状语,从小路;A项,夜,名词用作状语,在夜里。B项,王,名词用作动词;C项,闻,使动用法,使……闻; D项,名词用作动词。所以选A。

10.下列加点词语古今义相同的一项是( )

A.微夫人之力不及此 B.樊於期偏袒扼腕而进曰

C.秦军旦暮渡易水 D.仆所以留者,待吾客与俱

答案:C

解析:实词题目近些年考核有难度加大的趋势,一般刻意回避考纲规定的120个实词,并且考题选项中夹杂出现通假字、古今异义、词类活用等文言现象。答题的方法有“结构分析法”“语法分析法”“形旁辨义法”“套用成语法”“套用课本法”但这些方法都需要一定的文言功底,最好方法是把所给的词义代到原文中去,看语意是否通顺来确定答案的正确与否。A夫人,古:那个人,今:妻子;B偏袒,古:解衣袒露一臂,今:是偏向某一方;D所以,古:用来做XX的,凭借XX做……,今:因为所以的所以,是个连词。

11.下列语句中不含通假字的一项是( )

A.不者,若属皆且为所虏

B.零丁孤苦,至于成立

C.先王之制,大都不过参国之一

D.沛公欲王关中

答案:A

解析:A“不”通“否”B.“零丁”通“伶仃”C.“参”通“叁”D.没有通假字。

12.下列句子中加点的词用法归类正确的一项( )

①道芷阳间行 ②天下云集响应,赢粮而景从 ③襟三江而带五湖

④乐琴书以消忧 ⑤欲因此时降武 ⑥吾得兄事之 ⑦择善而从之

⑧外连衡而斗诸侯 ⑨履至尊而制六合 ⑩秦孝公据崤函之固

A、①⑨/②⑥/③⑤/④⑧/⑦⑩ B、①⑨/②⑥/③④/⑤⑧/⑦⑩

C、①⑦/②⑥/③④/⑤⑧/⑨⑩ D、①⑦/②⑥//③⑤/④⑧/⑨⑩

答案:B

解析:此题考查词类活用的理解能力。可根据对课内词语活用的积累,根据常见的名词用作动词、形容词用作动词、名词作状语、使动用法、意动用法等词类活用类型,结合具体语境分析,①⑨名词用作动词,②⑥名词用作状语,③④意动用法,⑤⑧使动用法,⑦⑩形容词用作名词。所以选B。

13.分别比较下面句子中加点字的用法,判断正确的一项是( )

①且焉置土石 ③若舍郑以为东道主

②若不阙秦,将焉取之 ④若毒之乎

A.①与②相同,③与④不同 B.①与②相同,③与④也相同

C.①与②不同,③与④也不同 D.①与②不同,③与④相同

答案:A

解析:两个“焉”都是疑问代词,哪里的意思。第一个“若”是连词,如果;第二个“若”是代词,你。

14.下列词语中“济”字的意义和“朝济而夕设版焉”中的“济”相同的一项是:( )

A.同舟共济 B.济世安民 C.赈灾济贫 D.无济于事

答案:A

解析:A和例句中的“济”都是“渡河”的意思。

15.对下列句中“之”字用法归类正确的一项是()

①臣之壮也,犹不如人 ②是寡人之过也

③邻之厚,君之薄也 ④行李之往来,共其乏困

⑤阙秦以利晋,唯君图之 ⑥微夫人之力不及此

A.①③④/②⑥/⑤

B.①②/③⑥/④⑤

C.①④/②③⑥/⑤

D.①⑤/②⑥/③④

答案:A

解析:①③④结构助词,取消句子的独立性/②⑥结构助词,的/⑤代词,这。

16.下列各句中“以”字的意义和用法与“常以身翼蔽沛公”中的“以”相同的一项是( )

A.以其无礼于晋 B.焉用亡郑以陪邻

C.使工以药淬之 D.料大王士卒足以当项王乎

答案:C

解析:题中,例句中的“以”作介词,相当用户“用”。只有C项中的“以”也作介,也相当于“用”。A项中的“以”虽也作介词,但表原因,相当于“因为”。B项中的“以”作连词,相当于“来”。D项中的“以”也作连词,相当于“可以”。

17.下列各句的句式,与其他三句不同的一句是( )

A.安能以身之察察,受物之汶汶者乎

B.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉

C.以为凡是州之山水有异态者,皆我有也

D.求人可使报秦者,未得

答案:B

解析:此题考查文言句式,需要逐项分析、判断。B项为宾语前置句,ACD均为定语后置句。

18.下面“之”字用法不同于其他的一项是( )

A.臣之壮也,犹不如人 B.夫晋,何厌之有

C.备他盗之出入与非常也 D.秦之遇将军,可谓深矣

答案:B

解析:AB项“之”是宾语前置的标志;其余为“主谓之间,取消句子独立性”。做此类题目,要着眼“意义”和“用法”两点,“意义”是就表意而言的,“用法”是就词性而言的。最方便快捷的方法就是将所学教材中的虚词的意义和用法,代入课外的语句中比较验证。对于材料中的虚词,要结合上下文语境去推敲;对于高考重点考的18个虚词,特别是教材中的典型句子要重视积累。

19.选出下列句子中不含通假字的一项( )

A.失其所与,不知 B.愿伯具言臣之不敢倍德也

C.往而不反者竖子也 D.沛公则置车骑,脱身独骑

答案:D

解析:A项的“知”,通“智”。B项的“倍”,通“背(背叛)”。C项的“反”,通“返”。

20.选出下列句子中加点虚词意义和用法相同的一组( )

A.微夫人之力不及此 阙秦以利晋,唯君图之

B.还军霸上,以待大王来 必得约契以报太子也

C.以乱易整,不武,吾其还也 卒起不意,尽失其度

D.未有封侯之赏,而听细说 荆轲逐亲王,秦王还柱而走

答案:B

解析:题中,B项的“以”都作连词,相当于“来”。A项的“之”,前者作助词,定语的标志,相当于“的”;后者作代词,指代这件事。C项的“其”,前者作副词,表揣测、商量语气,相当于“还是”;后者作代词,他们的。D项的“而”虽都作连词,但前者表转折,相当于“却”;后者表修饰,连接状语和中心词。

二、翻译下列句子

21.既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

答案:晋国已经向东使郑国成为它的疆界,又想扩张它西部的疆界,如果不侵损秦国,将要从哪里取得土地呢?

解析:此类题目在翻译时首先要找出关键字或句式进行翻译,一般为直译,除一些带有比喻性的词语然后再整体翻译,并按现代汉语的规范,达到词达句顺。本句要注意“东”名词活用作状语,解释为“在东面”。“封”使动用法,“使……成为边邑 ”。“肆”译为“扩展、扩大”。“阙”译为“侵损;削减”。

22.臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也已。

答案:我壮年的时候,尚且不如别人;如今年龄大了,不能干什么了。

解析:解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。之:主谓之间,取独。犹:尚且。无能为:不能干什么。

23.因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

答案:依靠别人的力量,又反过来损害他,这是不仁道的;失掉自己的同盟者,这是不明智的;用混乱相攻代替联合一致,这是不勇武的。

解析:解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。因:依靠。敝:损害。所与:同盟者。知:不明智。易:代替。

24.夫晋,何厌之有?

答案:晋国,有什么满足的(时候)呢?

解析:此类题目在翻译时首先要找出关键字或句式进行翻译,一般为直译,除一些带有比喻性的词语然后再整体翻译,并按现代汉语的规范,达到词达句顺。本句要注意“厌”是满足的意思,“何厌之有”是宾语前置句。

25.阙秦以利晋,唯君图之。

答案:秦国受损而晋国受益,希望您好好考虑考虑吧!

解析:此类题目在翻译时首先要找出关键字或句式进行翻译,一般为直译,除一些带有比喻性的词语然后再整体翻译,并按现代汉语的规范,达到词达句顺。本句要注意“唯”是希望的意思,“阙”是通假字,通“缺”。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 第 8 页 (共 8 页) 版权所有@21世纪教育网