人教新课标语文必修一第二单元第5课《荆轲刺秦王》同步练习

文档属性

| 名称 | 人教新课标语文必修一第二单元第5课《荆轲刺秦王》同步练习 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 49.5KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-18 18:12:13 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

第5课《荆轲刺秦王》同步练习

一、基础攻坚。

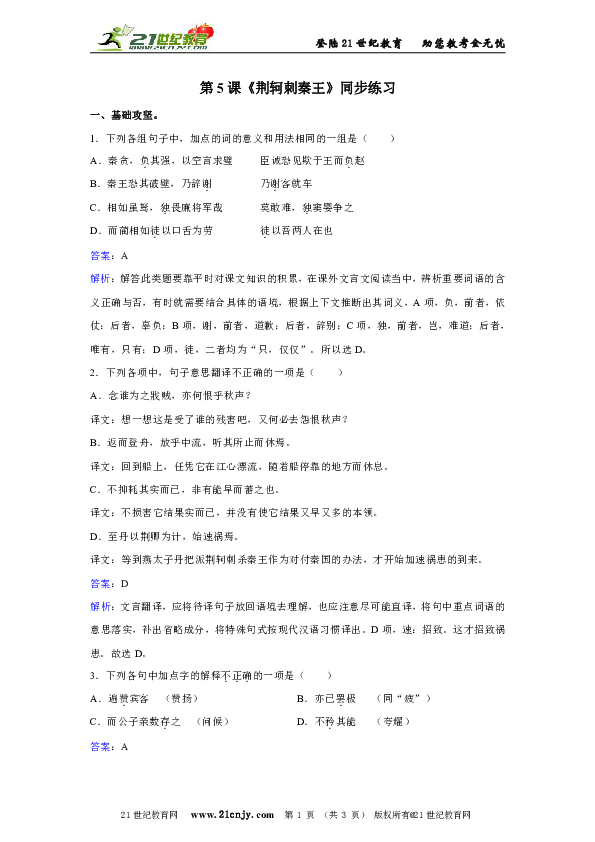

1.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( )

A.秦贪,负其强,以空言求璧 臣诚恐见欺于王而负赵

B.秦王恐其破壁,乃辞谢 乃谢客就车

C.相如虽驽,独畏廉将军哉 莫敢难,独窦婴争之

D.而蔺相如徒以口舌为劳 徒以吾两人在也

答案:A

解析:解答此类题要靠平时对课文知识的积累,在课外文言文阅读当中,辨析重要词语的含义正确与否,有时就需要结合具体的语境,根据上下文推断出其词义,A项,负,前者,依仗;后者,辜负;B项,谢,前者,道歉;后者,辞别;C项,独,前者,岂,难道;后者,唯有,只有;D项,徒,二者均为“只,仅仅”。所以选D。

2.下列各项中,句子意思翻译不正确的一项是( )

A.念谁为之戕贼,亦何恨乎秋声?

译文:想一想这是受了谁的残害吧,又何必去怨恨秋声?

B.返而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

译文:回到船上,任凭它在江心漂流,随着船停靠的地方而休息。

C.不抑耗其实而已,非有能早而蕃之也。

译文:不损害它结果实而已,并没有使它结果又早又多的本领。

D.至丹以荆卿为计,始速祸焉。

译文:等到燕太子丹把派荆轲刺杀秦王作为对付秦国的办法,才开始加速祸患的到来。

答案:D

解析:文言翻译,应将待译句子放回语境去理解,也应注意尽可能直译,将句中重点词语的意思落实,补出省略成分,将特殊句式按现代汉语习惯译出。D项,速:招致。这才招致祸患。故选D。

3.下列各句中加点字的解释不正确的一项是( )

A.遍赞宾客 (赞扬) B.亦已罢极 (同“疲”)

C.而公子亲数存之 (问候) D.不矜其能 (夸耀)

答案:A

解析:本题考查文言实词的意思和用法。方法如下:A.“遍赞宾客”出自《史记·魏公子列传》,其语境是“公子引侯生坐上坐,遍赞宾客”,此处的“赞”如解释为“赞扬”则与前面“公子引侯生坐上坐”不符合,故应解释为“介绍,引见”。

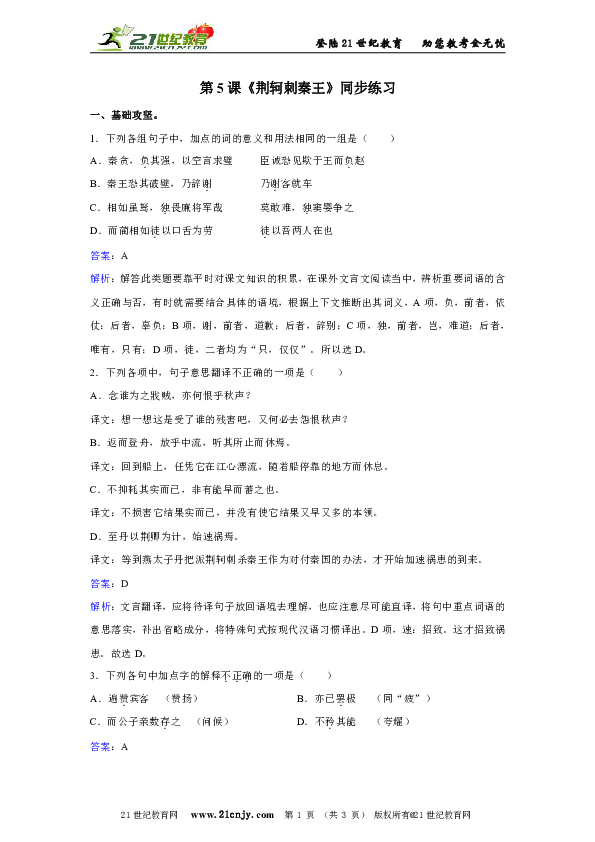

4.下列名句默写,不正确的项是( )

A.风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还! (《战国策·荆轲刺秦王》)

B.谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣 (孟子《寡人之于国也》)

C.遥想公瑾当年,小乔出嫁了,雄姿英发 (苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

D.三岁为妇,靡室劳矣,夙兴夜寐,靡有朝矣 (《诗经·氓》)

答案:C

解析:可根据对课文知识的积累及课文知识的积累答题,要注意错别字的正确写法。注意一些生僻字,近似字的写法,不能出现错别字或漏字、多字。答题时,要先默背一遍,然后再把答案写出来。C项,“小乔出嫁了”应为“小乔初嫁了”。故选C。

5.下列句子中,加点词的用法全都相同的一项是( )

A.襟三江而带五湖 天雨雪,武卧啮雪

B.适有孤鹤,横江东来 予乃摄衣而上

C.且庸人尚羞之 顷之未发,太子迟之

D.宾主尽东南之美 而高其直,亦无售者

答案:C

解析:A.以……为衣襟,名词的意动用法/ 雨:下,名词作动词 B.东:从东方,名词作状语 / 上:向上走,名词作动词 D.美:俊才,形容词作名词 / 高:使……高,抬高,形容词的使动用法.

6.下列名句默写有误的项是( )

A.谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。 (孟子《寡人之于国也》)

B.耳得之而为声,目遇之而成色,取之无尽,用之不竭。 (苏轼《赤壁赋》)

C.江间波浪连天涌,塞上风云接地阴。 (杜甫《秋兴》)

D.倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪? (辛弃疾《水龙吟 登建康赏心亭》)

答案:C

解析:可根据对课文知识的积累及课文知识的积累答题,要注意错别字的正确写法。注意一些生僻字,近似字的写法,不能出现错别字或漏字、多字。答题时,要先默背一遍,然后再把答案写出来。C项,“连”应为“兼”,原句是“江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴”。故选C。

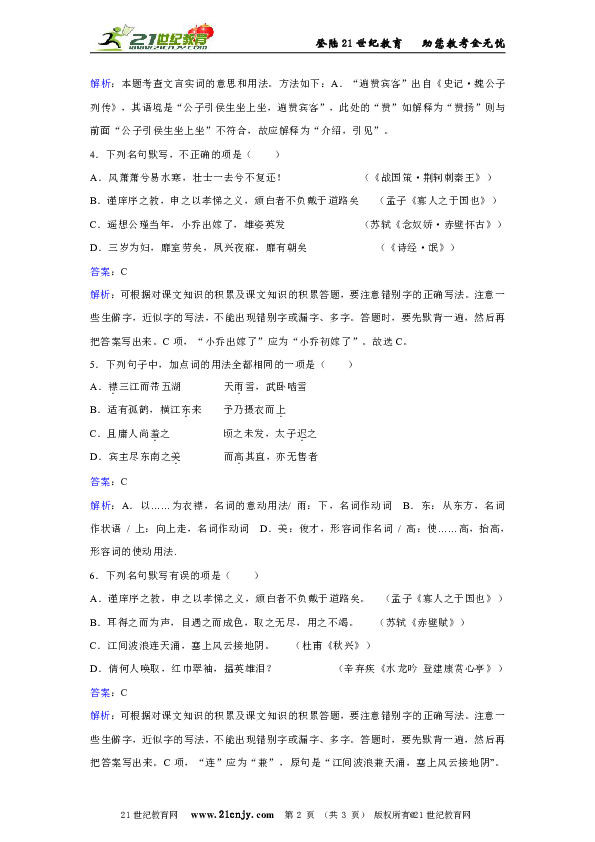

7.对下列两组句子加点词的意义与用法判断正确的一项是( )

①微夫人之力不及此 ②微太子言,臣愿得谒之

③顾计不知所出耳 ④荆轲顾笑武阳

A.两个“微”字不同 两个“顾”字相同

B.两个“微”字不同 两个“顾”字也不相同

C.两个“微”字相同 两个“顾”字相同

D.两个“微”字相同 两个“顾”字不相同

答案:D

解析:此题考查文言实词的理解能力。可结合具体语境分析,①②均有“假如没有”的意思;③只是,表轻微转折;④回头看。所以选D。

8.下列各项中的每组句子句式相同的一项是( )

A.有如此之势,而为秦人积威之所劫 洎牧以谗诛

B.赂秦而力亏,破灭之道也 暴霜露

C.秦人不暇自哀 函谷举

D.多于南亩之农夫 输来其间

答案:A

解析:本题考查判断文言句式,需要逐项分析、判断,得出答案。A,都是被动句;B,判断句/省略句,应是“暴(于)霜露”;C,宾语前置,调整后为 意思是秦人没有空暇时间来哀怜自己 因为“自哀”,其实翻译是“哀自”,哀是谓语,自是宾语,宾语提前了/被动句;D,状语后置句/被动句。

9.下列各句中,加点词语解释全部正确的的一项是( )

A.①当(应当)与秦相较,或未易量 ②用(因为)心一也

③于其身也,则耻师焉,惑(糊涂)矣

B.①余嘉(赞赏)其能行古道 ②缘(沿着)染溪,斫榛莽

③盖(用在句首,表推测 大概)失强援,不能独完

C.①至丹以荆卿为计,始速(招致)祸焉 ②苏子愀然,正襟危(端正)坐

③胜负之数,存亡之理(命运)

D.①直走咸阳(趋) ②士大夫之族(家族)

③使秦复爱(爱护)六国之人

答案:C

解析:A 当,同“倘”,假使;B 盖,表原因,因为;D 族,类。

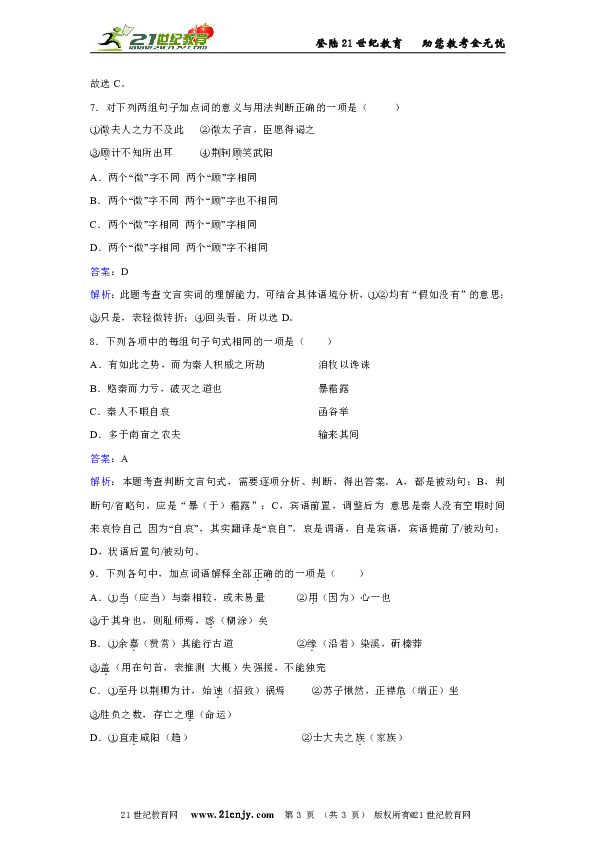

10.下列句子中加点词语的意义和用法相同的一项是( )

A.虢叔死焉 君何患焉

B.若属皆且为所虏 旦日飨士卒,为击破沛公军

C.因击沛公于坐 公见人被暴害,因恬然

D.尽吾志也而不能至者 今人有大功而击之

答案:D

解析:D项的“而”都是连词,表转折,却。A.兼词,于之 / 句末语气词,呢。 B.介词,被/ 介词,替 C.介词,趁机/ 副词,仍。

11.对下列文言句式的说明,不准确的一项是( )

A.竖子不足与谋(省略句,即“竖子不足与之谋”)

B.大王来何操(状语后置,即“大王来操何”)

C.吾属今为之虏矣(被动句,“为……”表被动)

D.太子及宾客知其事者(定语后置句,即“太子及知其事之宾客”)

答案:B

解析:B是宾语前置。

12.对下列句子文言句式的判断,正确的一项是( )

①太子及宾客知其事者 ②群臣侍殿上者

③秦王复击轲,被八创 ④而燕国见陵之耻除矣

①和②相同,③和④相同 B.①和②相同,③和④不同

C.①和②不同,③和④相同 D.①和②不同,③和④不同

答案:B

解析:①②定语后置。③为省略句式。④为被动句式。

13.下列句子中,加点虚词的意义和用法不相同的一项是( )

A.令乃秦武阳为副

荆轲废,乃引其匕首提秦王

B.私见张良,具告以事

夏无且以其所奉药囊提轲

C.君之所知也

臣之壮也,犹不如人

D.轲自知事不就,倚柱而笑

秦王还柱而走

答案:A

解析:A“乃”为“于是、就”。B项前者为“把”,后者“用”。C项主谓之间取独。D项都是修饰关系。

14.选出下列句子中加点字活用现象相同的一项( )

A.君为我呼入,吾得兄事之 士皆瞋目,发尽上指冠

B.范增数目项王 秦武阳色变振恐,群臣怪之

C.顷之未发,太子迟之 倚柱而笑,箕踞以骂曰

D.使使以闻大王 素善留侯张良

答案:A

解析:A项两句中的加点词都是名词作状语:兄,像对待兄长一样;上,向上。B项的“目”,名词作动词,用眼睛示意;“怪”,意动用法,感到奇怪。C项的“迟”,意动用法,认为……迟疑;“箕”,名词作状语,像箕一样。D项的“闻”,使动用法,使……听到;善,形容词用作动词,交好。

15.下列各项中加点字的意义相同的一项是( )

A.秦王惊,自引而起 荆轲废,乃引其匕首提秦王

B.秦伯说,与郑人盟 秦王必说见臣

C.于是荆轲遂就车而去 轲自知事不就,倚柱而笑

D.诚能得樊将军首 燕王诚振怖大王之威

答案:B

解析:实词题目近些年考核有难度加大的趋势,一般刻意回避考纲规定的120个实词,并且考题选项中夹杂出现通假字、古今异义、词类活用等文言现象。答题的方法有“结构分析法”“语法分析法”“形旁辨义法”“套用成语法”“套用课本法”但这些方法都需要一定的文言功底,最好方法是把所给的词义代到原文中去,看语意是否通顺来确定答案的正确与否。B项,“说”,通“悦”,高兴、喜欢;A项,“引”,前是“身子向上起”,后是“动词,拿起”;C项,“就”,前是“驾着”,后是“成功”;D项,“诚”,前是“果真”,后是“非常”。

16.下列加点词语古今义相同的一项是( )

A.微夫人之力不及此 B.樊於期偏袒扼腕而进曰

C.秦军旦暮渡易水 D.仆所以留者,待吾客与俱

答案:C

解析:实词题目近些年考核有难度加大的趋势,一般刻意回避考纲规定的120个实词,并且考题选项中夹杂出现通假字、古今异义、词类活用等文言现象。答题的方法有“结构分析法”“语法分析法”“形旁辨义法”“套用成语法”“套用课本法”但这些方法都需要一定的文言功底,最好方法是把所给的词义代到原文中去,看语意是否通顺来确定答案的正确与否。A夫人,古:那个人,今:妻子;B偏袒,古:解衣袒露一臂,今:是偏向某一方;D所以,古:用来做XX的,凭借XX做……,今:因为所以的所以,是个连词。

17.下列加点词词类活用与其他三项不同的一项是( )

A.进兵北略地 B.秦王购之金千斤,邑万家

C.秦兵旦暮渡易水 D.乃遂收盛樊於期之首,函封之

答案:B

解析:此题考查文言文中词类活用的理解能力。ACD三项,均为名词用作状语;B项,为名词作动词。所以选B。

18.对加点虚词的意义和用法判断正确的一项是( )

① 秦王还柱而走 ② 图穷而匕首见

③(秦王)乃以手共搏之 ④樊将军以穷困来归丹

A.①②不同,③④不同 B.①②相同,③④不同

C.①②不同,③④相同 D.①②相同,③④相同

答案:A

解析:此类文言虚词题,一般要结合具体语境,去判定某一虚词的具体用法和意义。①而,表修饰关系;②而,表顺承关系;故二者不相同;③以,用;④以,因为;故二者不相同。所以选A。

19.下列各组句子中,句式特点不同的一项是( )

A. 谁为大王为此计者 而今安在哉?

B. 此非孟德之困于周郎者乎 不者,若属皆且为所虏

C. 夺项王天下者,沛公也 亚父者,范增也。

D. 太子宾客知其事者,皆白衣冠以送之。 群臣侍殿上者,不得持尺兵。

答案:A

解析:A二句分别为疑问句和宾语前置句;B被动句;C判断句;D定语后置句。

20.下列句中加点词没有活用的一项是( )

A.今太子迟之,请辞决矣! B.轲自知事不就

C.泣孤舟之嫠妇 D.侣鱼虾而友麋鹿

答案:D

解析:A迟,意动用法,C泣,使动用法,D侣,意动用法。

二、翻译

21. 太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

第(2)句中的“少”是“稍微”之意;“假借”即“宽容、原谅”之意;“使”之后省略宾语“之”。

答案:太子和知道内情的那些宾客,都穿着白色的衣服,戴着白色的帽子给荆轲送行。

解析:翻译文言首先要结合上下文大体把握全句意思,再找出句中的关键字、辨识该句句式,然后进行翻译,一般为直译(某些特殊词语,如官职名、地名、年号名等可不译),注意字句的落实。翻译时还要注意按现代汉语的规范,达到词达句顺。本题中“宾客知其事者”是定语后置,翻译时应译为“知道这件事的宾客”;“衣冠”属于名词活用作动词,“穿戴(白色)衣帽”之意。

22.愿大王少假借之,使毕使于前。

答案:望大王稍微原谅他,让他在大王面前完成使命。

解析:翻译文言首先要结合上下文大体把握全句意思,再找出句中的关键字、辨识该句句式,然后进行翻译,一般为直译(某些特殊词语,如官职名、地名、年号名等可不译),注意字句的落实。翻译时还要注意按现代汉语的规范,达到词达句顺。本题中, “少”是“稍微”之意;“假借”即“宽容、原谅”之意;“使”之后省略宾语“之”。

23.事所以不成者,以欲以生劫之,必得约契以报太子也。

答案:这件事没有成功的原因,是我想活捉他(秦王),一定要得到契约(指不攻击燕国)来报答太子。

解析:翻译文言首先要结合上下文大体把握全句意思,再找出句中的关键字、辨识该句句式,然后进行翻译,一般为直译(某些特殊词语,如官职名、地名、年号名等可不译),注意字句的落实。翻译时还要注意按现代汉语的规范,达到词达句顺。本题中, “所以”是“……的原因”之意;“生劫”即“活捉”之意;“报”即“报答”之意。

24. 以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

答案:因此荆轲在后面紧追着秦王,而事出突然群臣无束,也不知道拿什么东西来对付荆轲,只能用手来与荆轲博斗。

解析:翻译文言首先要结合上下文大体把握全句意思,再找出句中的关键字、辨识该句句式,然后进行翻译,一般为直译(某些特殊词语,如官职名、地名、年号名等可不译),注意字句的落实。翻译时还要注意按现代汉语的规范,达到词达句顺。本题中, “以故”是“因此”之意;“以”表目的, “用来”。

25. 然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。

答案:(既然)这样,那么将军的仇恨就报了,而燕国被欺侮的耻辱就消除了。

解析:翻译文言首先要结合上下文大体把握全句意思,再找出句中的关键字、辨识该句句式,然后进行翻译,一般为直译(某些特殊词语,如官职名、地名、年号名等可不译),注意字句的落实。翻译时还要注意按现代汉语的规范,达到词达句顺。本题中, “然则”是“既然这样,那么”之意;“见”表被动。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 第 7 页 (共 8 页) 版权所有@21世纪教育网

第5课《荆轲刺秦王》同步练习

一、基础攻坚。

1.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( )

A.秦贪,负其强,以空言求璧 臣诚恐见欺于王而负赵

B.秦王恐其破壁,乃辞谢 乃谢客就车

C.相如虽驽,独畏廉将军哉 莫敢难,独窦婴争之

D.而蔺相如徒以口舌为劳 徒以吾两人在也

答案:A

解析:解答此类题要靠平时对课文知识的积累,在课外文言文阅读当中,辨析重要词语的含义正确与否,有时就需要结合具体的语境,根据上下文推断出其词义,A项,负,前者,依仗;后者,辜负;B项,谢,前者,道歉;后者,辞别;C项,独,前者,岂,难道;后者,唯有,只有;D项,徒,二者均为“只,仅仅”。所以选D。

2.下列各项中,句子意思翻译不正确的一项是( )

A.念谁为之戕贼,亦何恨乎秋声?

译文:想一想这是受了谁的残害吧,又何必去怨恨秋声?

B.返而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

译文:回到船上,任凭它在江心漂流,随着船停靠的地方而休息。

C.不抑耗其实而已,非有能早而蕃之也。

译文:不损害它结果实而已,并没有使它结果又早又多的本领。

D.至丹以荆卿为计,始速祸焉。

译文:等到燕太子丹把派荆轲刺杀秦王作为对付秦国的办法,才开始加速祸患的到来。

答案:D

解析:文言翻译,应将待译句子放回语境去理解,也应注意尽可能直译,将句中重点词语的意思落实,补出省略成分,将特殊句式按现代汉语习惯译出。D项,速:招致。这才招致祸患。故选D。

3.下列各句中加点字的解释不正确的一项是( )

A.遍赞宾客 (赞扬) B.亦已罢极 (同“疲”)

C.而公子亲数存之 (问候) D.不矜其能 (夸耀)

答案:A

解析:本题考查文言实词的意思和用法。方法如下:A.“遍赞宾客”出自《史记·魏公子列传》,其语境是“公子引侯生坐上坐,遍赞宾客”,此处的“赞”如解释为“赞扬”则与前面“公子引侯生坐上坐”不符合,故应解释为“介绍,引见”。

4.下列名句默写,不正确的项是( )

A.风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还! (《战国策·荆轲刺秦王》)

B.谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣 (孟子《寡人之于国也》)

C.遥想公瑾当年,小乔出嫁了,雄姿英发 (苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

D.三岁为妇,靡室劳矣,夙兴夜寐,靡有朝矣 (《诗经·氓》)

答案:C

解析:可根据对课文知识的积累及课文知识的积累答题,要注意错别字的正确写法。注意一些生僻字,近似字的写法,不能出现错别字或漏字、多字。答题时,要先默背一遍,然后再把答案写出来。C项,“小乔出嫁了”应为“小乔初嫁了”。故选C。

5.下列句子中,加点词的用法全都相同的一项是( )

A.襟三江而带五湖 天雨雪,武卧啮雪

B.适有孤鹤,横江东来 予乃摄衣而上

C.且庸人尚羞之 顷之未发,太子迟之

D.宾主尽东南之美 而高其直,亦无售者

答案:C

解析:A.以……为衣襟,名词的意动用法/ 雨:下,名词作动词 B.东:从东方,名词作状语 / 上:向上走,名词作动词 D.美:俊才,形容词作名词 / 高:使……高,抬高,形容词的使动用法.

6.下列名句默写有误的项是( )

A.谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。 (孟子《寡人之于国也》)

B.耳得之而为声,目遇之而成色,取之无尽,用之不竭。 (苏轼《赤壁赋》)

C.江间波浪连天涌,塞上风云接地阴。 (杜甫《秋兴》)

D.倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪? (辛弃疾《水龙吟 登建康赏心亭》)

答案:C

解析:可根据对课文知识的积累及课文知识的积累答题,要注意错别字的正确写法。注意一些生僻字,近似字的写法,不能出现错别字或漏字、多字。答题时,要先默背一遍,然后再把答案写出来。C项,“连”应为“兼”,原句是“江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴”。故选C。

7.对下列两组句子加点词的意义与用法判断正确的一项是( )

①微夫人之力不及此 ②微太子言,臣愿得谒之

③顾计不知所出耳 ④荆轲顾笑武阳

A.两个“微”字不同 两个“顾”字相同

B.两个“微”字不同 两个“顾”字也不相同

C.两个“微”字相同 两个“顾”字相同

D.两个“微”字相同 两个“顾”字不相同

答案:D

解析:此题考查文言实词的理解能力。可结合具体语境分析,①②均有“假如没有”的意思;③只是,表轻微转折;④回头看。所以选D。

8.下列各项中的每组句子句式相同的一项是( )

A.有如此之势,而为秦人积威之所劫 洎牧以谗诛

B.赂秦而力亏,破灭之道也 暴霜露

C.秦人不暇自哀 函谷举

D.多于南亩之农夫 输来其间

答案:A

解析:本题考查判断文言句式,需要逐项分析、判断,得出答案。A,都是被动句;B,判断句/省略句,应是“暴(于)霜露”;C,宾语前置,调整后为 意思是秦人没有空暇时间来哀怜自己 因为“自哀”,其实翻译是“哀自”,哀是谓语,自是宾语,宾语提前了/被动句;D,状语后置句/被动句。

9.下列各句中,加点词语解释全部正确的的一项是( )

A.①当(应当)与秦相较,或未易量 ②用(因为)心一也

③于其身也,则耻师焉,惑(糊涂)矣

B.①余嘉(赞赏)其能行古道 ②缘(沿着)染溪,斫榛莽

③盖(用在句首,表推测 大概)失强援,不能独完

C.①至丹以荆卿为计,始速(招致)祸焉 ②苏子愀然,正襟危(端正)坐

③胜负之数,存亡之理(命运)

D.①直走咸阳(趋) ②士大夫之族(家族)

③使秦复爱(爱护)六国之人

答案:C

解析:A 当,同“倘”,假使;B 盖,表原因,因为;D 族,类。

10.下列句子中加点词语的意义和用法相同的一项是( )

A.虢叔死焉 君何患焉

B.若属皆且为所虏 旦日飨士卒,为击破沛公军

C.因击沛公于坐 公见人被暴害,因恬然

D.尽吾志也而不能至者 今人有大功而击之

答案:D

解析:D项的“而”都是连词,表转折,却。A.兼词,于之 / 句末语气词,呢。 B.介词,被/ 介词,替 C.介词,趁机/ 副词,仍。

11.对下列文言句式的说明,不准确的一项是( )

A.竖子不足与谋(省略句,即“竖子不足与之谋”)

B.大王来何操(状语后置,即“大王来操何”)

C.吾属今为之虏矣(被动句,“为……”表被动)

D.太子及宾客知其事者(定语后置句,即“太子及知其事之宾客”)

答案:B

解析:B是宾语前置。

12.对下列句子文言句式的判断,正确的一项是( )

①太子及宾客知其事者 ②群臣侍殿上者

③秦王复击轲,被八创 ④而燕国见陵之耻除矣

①和②相同,③和④相同 B.①和②相同,③和④不同

C.①和②不同,③和④相同 D.①和②不同,③和④不同

答案:B

解析:①②定语后置。③为省略句式。④为被动句式。

13.下列句子中,加点虚词的意义和用法不相同的一项是( )

A.令乃秦武阳为副

荆轲废,乃引其匕首提秦王

B.私见张良,具告以事

夏无且以其所奉药囊提轲

C.君之所知也

臣之壮也,犹不如人

D.轲自知事不就,倚柱而笑

秦王还柱而走

答案:A

解析:A“乃”为“于是、就”。B项前者为“把”,后者“用”。C项主谓之间取独。D项都是修饰关系。

14.选出下列句子中加点字活用现象相同的一项( )

A.君为我呼入,吾得兄事之 士皆瞋目,发尽上指冠

B.范增数目项王 秦武阳色变振恐,群臣怪之

C.顷之未发,太子迟之 倚柱而笑,箕踞以骂曰

D.使使以闻大王 素善留侯张良

答案:A

解析:A项两句中的加点词都是名词作状语:兄,像对待兄长一样;上,向上。B项的“目”,名词作动词,用眼睛示意;“怪”,意动用法,感到奇怪。C项的“迟”,意动用法,认为……迟疑;“箕”,名词作状语,像箕一样。D项的“闻”,使动用法,使……听到;善,形容词用作动词,交好。

15.下列各项中加点字的意义相同的一项是( )

A.秦王惊,自引而起 荆轲废,乃引其匕首提秦王

B.秦伯说,与郑人盟 秦王必说见臣

C.于是荆轲遂就车而去 轲自知事不就,倚柱而笑

D.诚能得樊将军首 燕王诚振怖大王之威

答案:B

解析:实词题目近些年考核有难度加大的趋势,一般刻意回避考纲规定的120个实词,并且考题选项中夹杂出现通假字、古今异义、词类活用等文言现象。答题的方法有“结构分析法”“语法分析法”“形旁辨义法”“套用成语法”“套用课本法”但这些方法都需要一定的文言功底,最好方法是把所给的词义代到原文中去,看语意是否通顺来确定答案的正确与否。B项,“说”,通“悦”,高兴、喜欢;A项,“引”,前是“身子向上起”,后是“动词,拿起”;C项,“就”,前是“驾着”,后是“成功”;D项,“诚”,前是“果真”,后是“非常”。

16.下列加点词语古今义相同的一项是( )

A.微夫人之力不及此 B.樊於期偏袒扼腕而进曰

C.秦军旦暮渡易水 D.仆所以留者,待吾客与俱

答案:C

解析:实词题目近些年考核有难度加大的趋势,一般刻意回避考纲规定的120个实词,并且考题选项中夹杂出现通假字、古今异义、词类活用等文言现象。答题的方法有“结构分析法”“语法分析法”“形旁辨义法”“套用成语法”“套用课本法”但这些方法都需要一定的文言功底,最好方法是把所给的词义代到原文中去,看语意是否通顺来确定答案的正确与否。A夫人,古:那个人,今:妻子;B偏袒,古:解衣袒露一臂,今:是偏向某一方;D所以,古:用来做XX的,凭借XX做……,今:因为所以的所以,是个连词。

17.下列加点词词类活用与其他三项不同的一项是( )

A.进兵北略地 B.秦王购之金千斤,邑万家

C.秦兵旦暮渡易水 D.乃遂收盛樊於期之首,函封之

答案:B

解析:此题考查文言文中词类活用的理解能力。ACD三项,均为名词用作状语;B项,为名词作动词。所以选B。

18.对加点虚词的意义和用法判断正确的一项是( )

① 秦王还柱而走 ② 图穷而匕首见

③(秦王)乃以手共搏之 ④樊将军以穷困来归丹

A.①②不同,③④不同 B.①②相同,③④不同

C.①②不同,③④相同 D.①②相同,③④相同

答案:A

解析:此类文言虚词题,一般要结合具体语境,去判定某一虚词的具体用法和意义。①而,表修饰关系;②而,表顺承关系;故二者不相同;③以,用;④以,因为;故二者不相同。所以选A。

19.下列各组句子中,句式特点不同的一项是( )

A. 谁为大王为此计者 而今安在哉?

B. 此非孟德之困于周郎者乎 不者,若属皆且为所虏

C. 夺项王天下者,沛公也 亚父者,范增也。

D. 太子宾客知其事者,皆白衣冠以送之。 群臣侍殿上者,不得持尺兵。

答案:A

解析:A二句分别为疑问句和宾语前置句;B被动句;C判断句;D定语后置句。

20.下列句中加点词没有活用的一项是( )

A.今太子迟之,请辞决矣! B.轲自知事不就

C.泣孤舟之嫠妇 D.侣鱼虾而友麋鹿

答案:D

解析:A迟,意动用法,C泣,使动用法,D侣,意动用法。

二、翻译

21. 太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

第(2)句中的“少”是“稍微”之意;“假借”即“宽容、原谅”之意;“使”之后省略宾语“之”。

答案:太子和知道内情的那些宾客,都穿着白色的衣服,戴着白色的帽子给荆轲送行。

解析:翻译文言首先要结合上下文大体把握全句意思,再找出句中的关键字、辨识该句句式,然后进行翻译,一般为直译(某些特殊词语,如官职名、地名、年号名等可不译),注意字句的落实。翻译时还要注意按现代汉语的规范,达到词达句顺。本题中“宾客知其事者”是定语后置,翻译时应译为“知道这件事的宾客”;“衣冠”属于名词活用作动词,“穿戴(白色)衣帽”之意。

22.愿大王少假借之,使毕使于前。

答案:望大王稍微原谅他,让他在大王面前完成使命。

解析:翻译文言首先要结合上下文大体把握全句意思,再找出句中的关键字、辨识该句句式,然后进行翻译,一般为直译(某些特殊词语,如官职名、地名、年号名等可不译),注意字句的落实。翻译时还要注意按现代汉语的规范,达到词达句顺。本题中, “少”是“稍微”之意;“假借”即“宽容、原谅”之意;“使”之后省略宾语“之”。

23.事所以不成者,以欲以生劫之,必得约契以报太子也。

答案:这件事没有成功的原因,是我想活捉他(秦王),一定要得到契约(指不攻击燕国)来报答太子。

解析:翻译文言首先要结合上下文大体把握全句意思,再找出句中的关键字、辨识该句句式,然后进行翻译,一般为直译(某些特殊词语,如官职名、地名、年号名等可不译),注意字句的落实。翻译时还要注意按现代汉语的规范,达到词达句顺。本题中, “所以”是“……的原因”之意;“生劫”即“活捉”之意;“报”即“报答”之意。

24. 以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

答案:因此荆轲在后面紧追着秦王,而事出突然群臣无束,也不知道拿什么东西来对付荆轲,只能用手来与荆轲博斗。

解析:翻译文言首先要结合上下文大体把握全句意思,再找出句中的关键字、辨识该句句式,然后进行翻译,一般为直译(某些特殊词语,如官职名、地名、年号名等可不译),注意字句的落实。翻译时还要注意按现代汉语的规范,达到词达句顺。本题中, “以故”是“因此”之意;“以”表目的, “用来”。

25. 然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。

答案:(既然)这样,那么将军的仇恨就报了,而燕国被欺侮的耻辱就消除了。

解析:翻译文言首先要结合上下文大体把握全句意思,再找出句中的关键字、辨识该句句式,然后进行翻译,一般为直译(某些特殊词语,如官职名、地名、年号名等可不译),注意字句的落实。翻译时还要注意按现代汉语的规范,达到词达句顺。本题中, “然则”是“既然这样,那么”之意;“见”表被动。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 第 7 页 (共 8 页) 版权所有@21世纪教育网