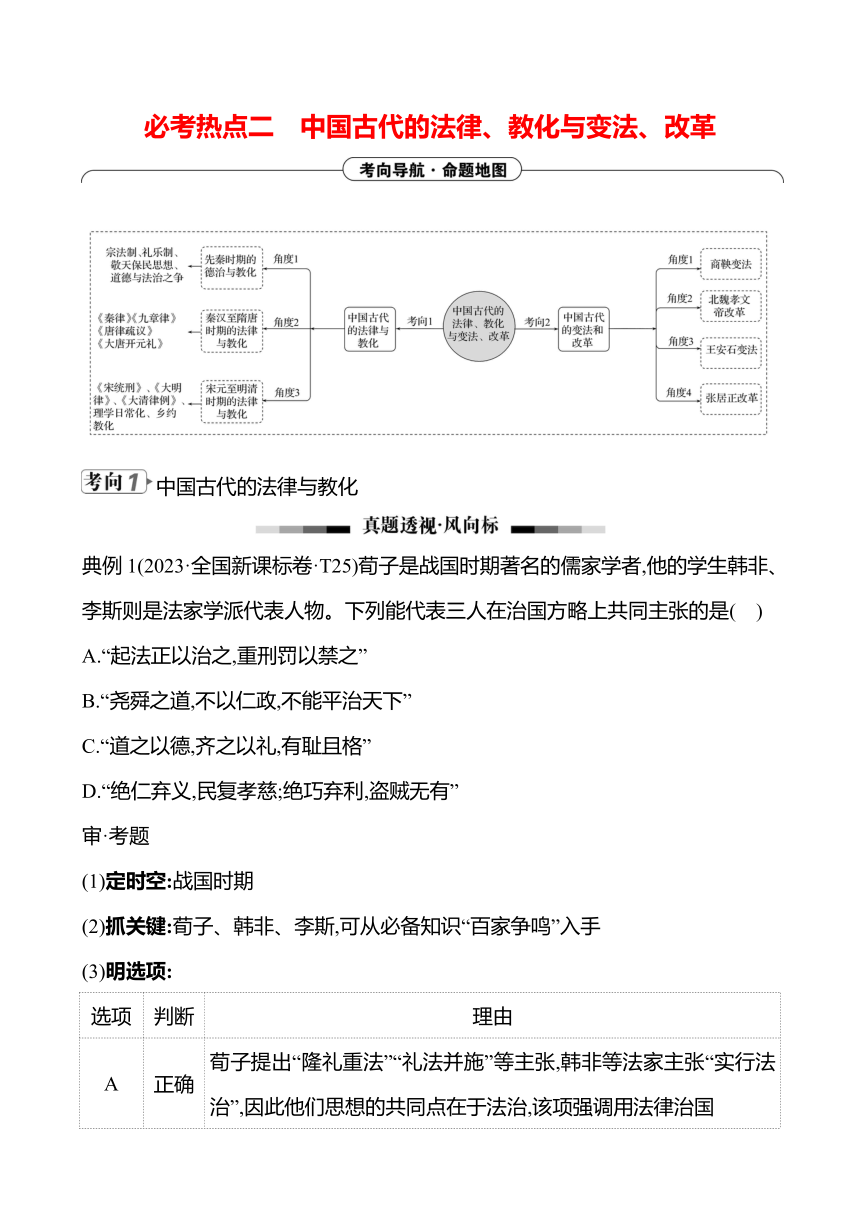

必考热点二 中国古代的法律、教化与变法、改革 学案(含答案)2025年高考历史统编版二轮专题复习

文档属性

| 名称 | 必考热点二 中国古代的法律、教化与变法、改革 学案(含答案)2025年高考历史统编版二轮专题复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 645.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-16 14:41:21 | ||

图片预览

文档简介

必考热点二 中国古代的法律、教化与变法、改革

中国古代的法律与教化

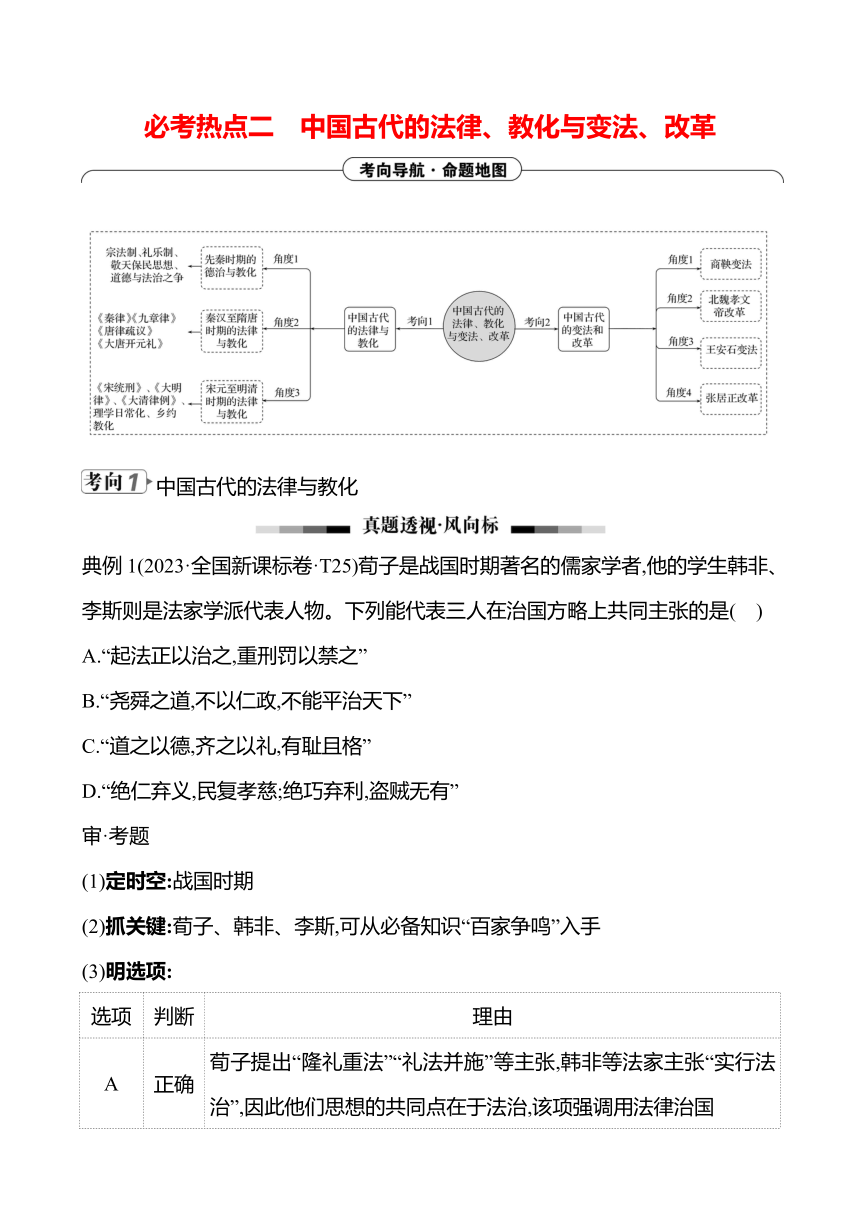

典例1(2023·全国新课标卷·T25)荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。下列能代表三人在治国方略上共同主张的是( )

A.“起法正以治之,重刑罚以禁之”

B.“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”

C.“道之以德,齐之以礼,有耻且格”

D.“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

审·考题

(1)定时空:战国时期

(2)抓关键:荀子、韩非、李斯,可从必备知识“百家争鸣”入手

(3)明选项:

选项 判断 理由

A 正确 荀子提出“隆礼重法”“礼法并施”等主张,韩非等法家主张“实行法治”,因此他们思想的共同点在于法治,该项强调用法律治国

B 干扰 由“不以仁政,不能平治天下”可知,孟子提倡仁政

C 干扰 孔子主张“道之以德,齐之以礼,有耻且格”

D 干扰 老子主张“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

点拨: 以荀子与法家思想的共同点为切入点,本题考查“时空观念、史料实证”的学科素养,考生应注意知识的整合和知识体系的建立,如儒、道、法等的共性与差异。

典例2(2024·黑吉辽选择考·T2)下表是北魏皇族女性墓志的部分内容。

人物 内容

将军冯邕之妻元氏 母义三恪,道著二王,肃穆闺闱,见重君子

长乐长公主元瑛 六行允备,四德无违,孝友出于自然,柔恭表于天性

乐安郡公主元仲英 女节茂于公宫,妇道显于邦国

表格反映了当时 ( )

A.门第观念得到强化

B.因俗而治政策得到推广

C.礼仪规范得到传承

D.儒家伦理道德得到认同

审·考题

精要阐释

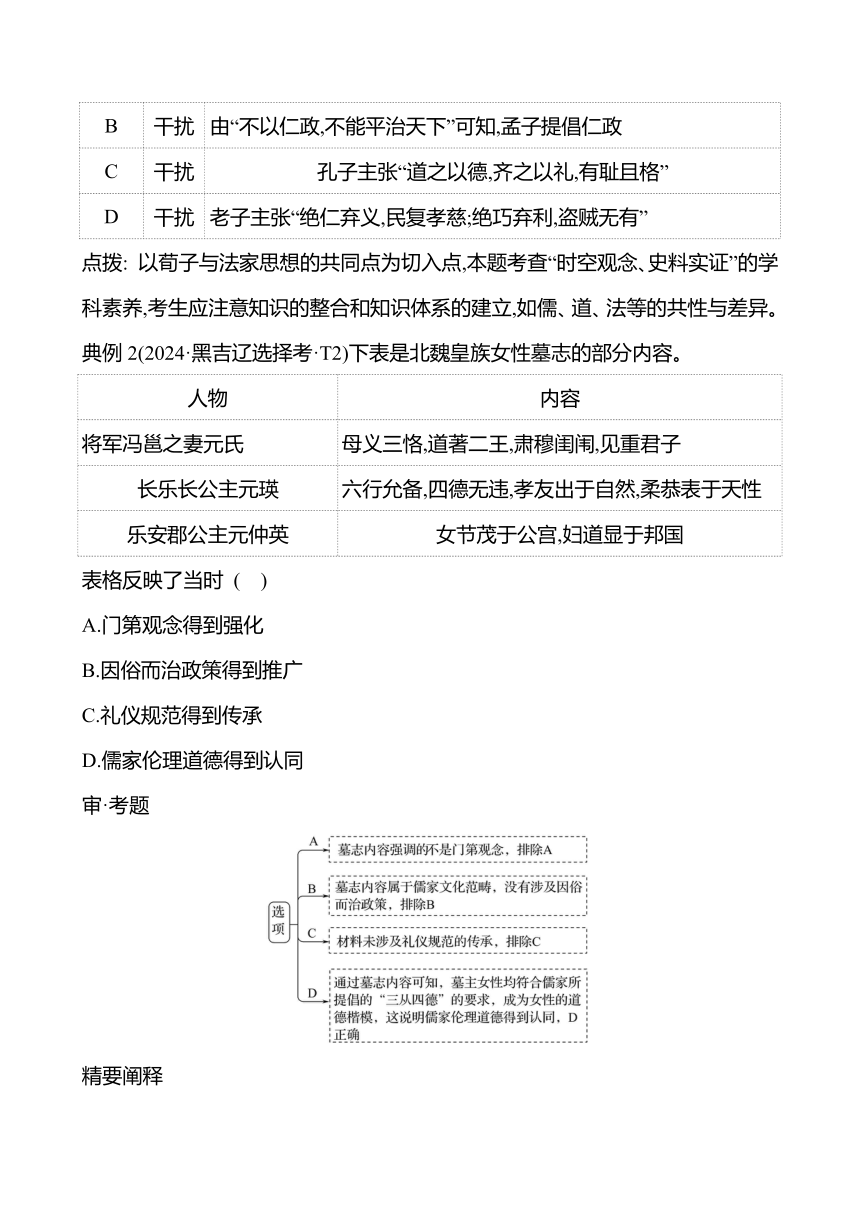

中国古代社会教化的途径和方法

强调示范,树立榜样 中国古代实施社会教化基本上采用的是儒家提出的这一办法,即所谓“上行下效”

设官教民 设官教民是“政教合一”的一种教育形式,是实施教化的又一途径

依靠族规乡约以化民成俗 依靠乡里、宗族与家庭的力量来践行社会教化

依靠各类道德教育读本推行社会教化 中国古代曾经保留下来许多通俗道德教育读本。它们既不属于家庭教育范畴,也不是学校教育的课本,但却在整个社会教化中起过十分巨大的作用

注重学风与世风的密切关系 古代教育家很早就认识到学校教育对整个社会教化的建设作用,即学风与世风的关系。最后,与学校教育直接有关的取士考试制度,更加直接地起到社会教化的作用,成为影响世风的一种重要手段

精要阐释

中国古代法律体系的四大特点

真题回放

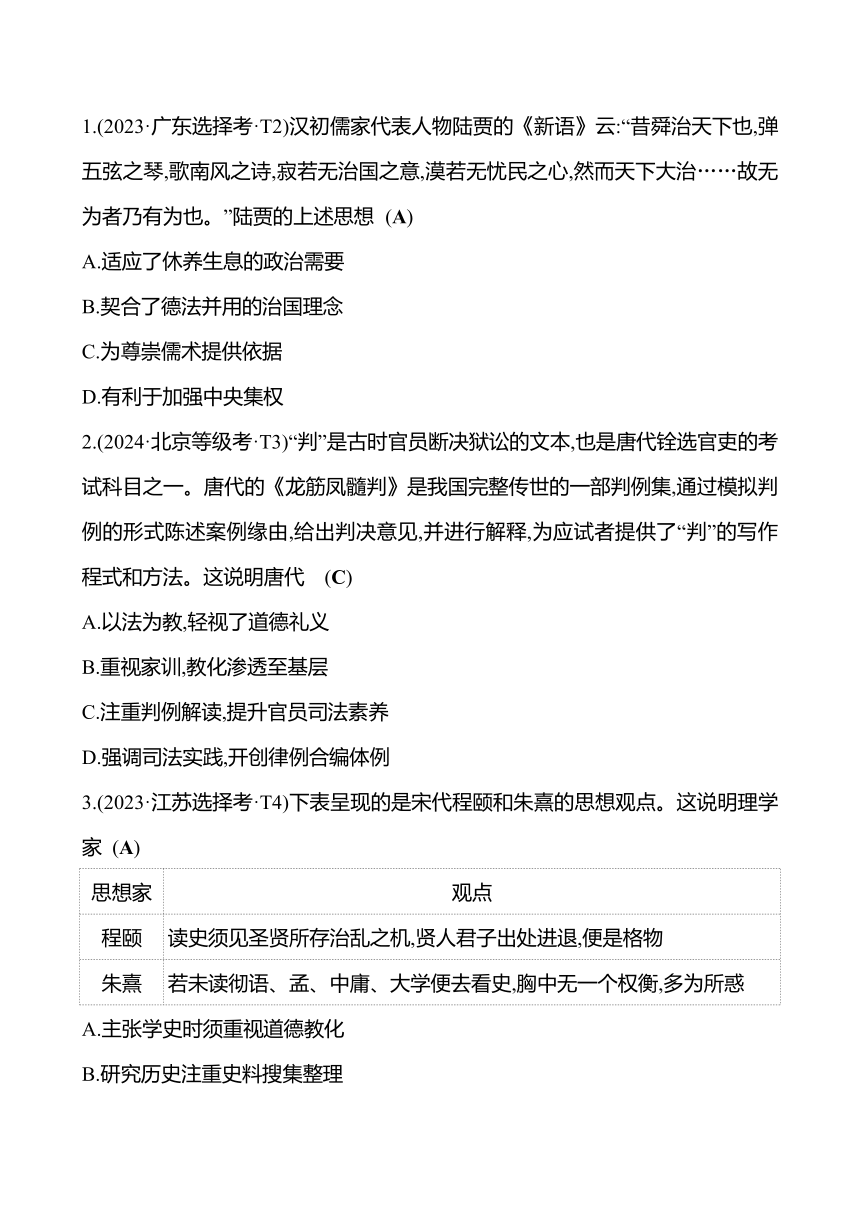

1.(2023·广东选择考·T2)汉初儒家代表人物陆贾的《新语》云:“昔舜治天下也,弹五弦之琴,歌南风之诗,寂若无治国之意,漠若无忧民之心,然而天下大治……故无为者乃有为也。”陆贾的上述思想 (A)

A.适应了休养生息的政治需要

B.契合了德法并用的治国理念

C.为尊崇儒术提供依据

D.有利于加强中央集权

2.(2024·北京等级考·T3)“判”是古时官员断决狱讼的文本,也是唐代铨选官吏的考试科目之一。唐代的《龙筋凤髓判》是我国完整传世的一部判例集,通过模拟判例的形式陈述案例缘由,给出判决意见,并进行解释,为应试者提供了“判”的写作程式和方法。这说明唐代 (C)

A.以法为教,轻视了道德礼义

B.重视家训,教化渗透至基层

C.注重判例解读,提升官员司法素养

D.强调司法实践,开创律例合编体例

3.(2023·江苏选择考·T4)下表呈现的是宋代程颐和朱熹的思想观点。这说明理学家 (A)

思想家 观点

程颐 读史须见圣贤所存治乱之机,贤人君子出处进退,便是格物

朱熹 若未读彻语、孟、中庸、大学便去看史,胸中无一个权衡,多为所惑

A.主张学史时须重视道德教化

B.研究历史注重史料搜集整理

C.通过探究万物获取历史真相

D.借助历史事实领悟心学理念

新题预测

1.(★★)根据下表,可知中国古代法制 (C)

“律法断罪,皆当以法律令正文,若无正文,依附名例断之” 《晋书·刑法志》

“诸曹决事,皆令其写律文断之” 《隋书·刑法志》

“诸断罪皆须具引律、令、格、式正文,违者笞三十” 《唐律疏议·断狱》

A.形成了援礼入法传统

B.杜绝了司法舞弊现象

C.确立了罪刑法定原则

D.维护了专制统治权威

2.(★★)秦代《田律》规定,县府要及时上报已开垦但未耕种的土地面积,及时报告风、旱、涝、虫等灾害情况,不得在同一时期从同一户抽调两个以上的劳动力去服戍役。这一规定体现的治国理念是 (C)

A.中央集权 B.法律至上

C.以农为本 D.基层自治

3.(★★)下表为魏晋时期的一些政权的法律规定。这些规定体现出当时 (D)

政权 律令内容

曹魏 贼斗杀人,以劾而亡,许依古义,听子弟得追杀之

西晋 子不孝父母,弃市

北魏 居三年之丧而冒哀求仕,五岁刑

A.社会动荡制约立法内容

B.封建法律制度开始儒家化

C.严刑峻法的治国理念盛行

D.礼法结合是立法的重要特色

4.(★★)《唐律疏议》之“十恶”规定了谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱十种性质最恶劣的犯罪行为,并对每一种犯罪行为进行了详细解释,有的甚至还对犯罪行为的对象、方式、具体情形等进行了列举。这 (A)

A.体现法律的教化功能

B.说明儒法思想的融合

C.反映社会秩序的规范

D.导致轻罪重罚的结果

5.(★★★)宋太祖确立了“兴文教,抑武事”的基本国策;宋太宗强调“文德致治”,重视用儒家的思想来进行教化;宋真宗率先对孔子进行祭奠,以阐明“尊孔崇儒”的教育思想。这表明该时期 (D)

A.政治风气因循保守

B.儒学重新回归主流地位

C.儒家学说日益僵化

D.人文教化倾向内省收敛

6.(★★★★)明朝成化年间,休宁知县颁布《教民条约》:“父慈而子孝,兄友而弟恭,夫和而妻柔,此民之乘彝而家道之所由昌也。”宗法族谱之设,所以别族类、明亲疏,古人敦本深源之意也。据此可知《教民条约》的颁行意在 (D)

A.以法家思想主导地方治理

B.借助封建礼仪强化等级

C.用儒家伦理完善邻保制度

D.依托宗亲关系教化乡里

中国古代的变法和改革

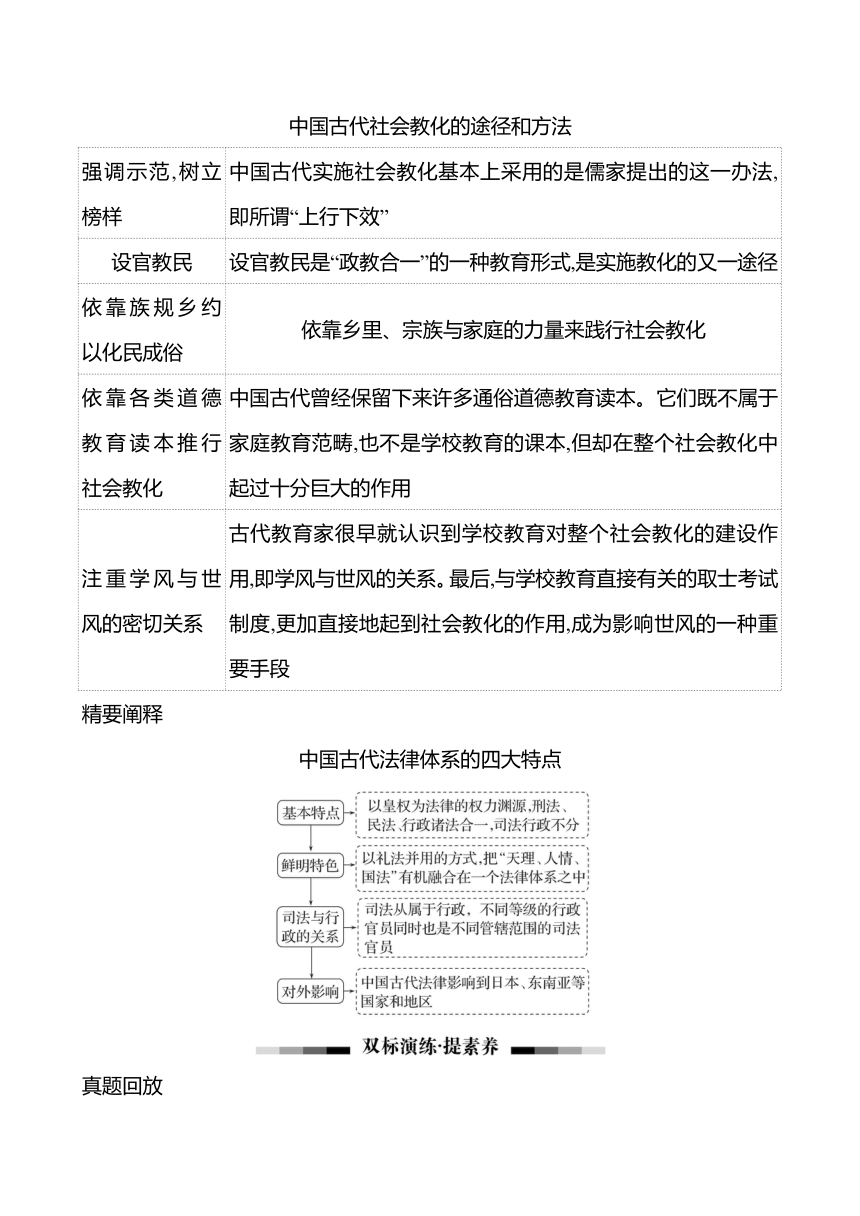

典例1(2023·湖南选择考·T3)南北朝后期,南北政权遣使频繁,双方挑选使节,必求“容止可观,文学优赡者”。北朝使节皆为汉族高门人物,而非鲜卑子弟。这说明 ( )

A.南方政权整体实力占优

B.南北政权文化认同趋近

C.南北政权关系趋向和好

D.汉族高门控制南北政权

审·考题

(1)定时空:南北朝后期

(2)抓关键:“北朝使节皆为汉族高门人物,而非鲜卑子弟”

(3)明选项:

选项 判断 理由

A 干扰 “南方政权整体实力占优”不符合史实

B 正确 南北朝后期,南北政权遣使频繁,北朝挑选的使节容貌“可观”,文学“优赡”且皆为“汉族高门人物”,从而分析经过汉化改革、民族交融的北朝在文化上向南朝靠拢

C 干扰 南北朝政权间战争频繁,北周外戚杨坚建立隋朝后,于589年灭亡南陈而完成统一

D 干扰 汉族高门人物仅为北朝使节,控制北魏政权的仍是鲜卑族,与题意不符

点拨: 本题主要考查学生“历史解释、家国情怀”的学科素养,学生应形成国家统一是中华文化主流的人生观和价值观,培养维护国家统一、坚定“四个自信”的家国观念。

精要阐释

影响改革成败的因素

影响因素 具体内容

时代潮流 是否顺应历史发展的趋势,与时俱进,因时改革,是改革能否成功的根本原因

力量对比 看力量对比是否有利于改革,要从改革的阻力和支持改革的力量两方面去分析,改革的阻力可以从内外两方面,政治、经济、文化等多角度去分析

领导者因素 改革必然会损害部分人的利益,必然会遇到阻力,不会一帆风顺,这就要求改革者要有远见卓识和坚定的政治魄力

措施因素 改革的措施是否符合当时的实际,是否行之有效

环境因素 当时的内外环境是否有利于改革的开展和执行

典例2(2024·广东选择考·T3)两税法依据田地、杂产等资产评定户等,但对杂产种类及其价值没有明确规定。唐文宗时,湖州刺史庾威在所属五县,“自立条制,应田地、奴婢,下及竹、树、鹅、鸭等并估计出税,差军人一千一百五十人散入乡村,检责剩征税钱四千九百余贯”,结果被朝廷以“扰人”罪名贬官。由此可见,两税法( )

A.存在一定的制度缺陷

B.强化对农民的人身控制

C.赋予地方官员加征权

D.解决了政府的财政困难

审·考题

学术热点

两税法是我国赋税史上一次重大的改革,虽有实现税制简化等优点,可它作为一个封建王朝为了摆脱诸多危机而颁行的一部以统治者利益为根本出发点的封建赋税制度,势必会有损害农民利益、加重农民负担的内容,并且其在实施过程中也存在不少弊病,这都使得两税法实行后农民的负担不但未减轻反而有所加重。最后,在沉重负担下无以为生的广大农民揭竿而起, 推翻了腐朽的封建统治。老子说“治大国若烹小鲜 ”, 意即统治者颁布政令不可严苛,不可朝令夕改,否则必然损害人民的利益。 两税法及其历史实践即使是对我国现行的农业政策,也无疑具有极大的借鉴意义。

——摘自张博《论唐代两税法后农民负担加重》

真题回放

1.(2023·江苏选择考·T2)建安十八年(213),曹操以汉献帝的名义下诏恢复古代九州之制,“省幽、并州,以其郡国并于冀州”,裁撤本为孙权控制的交州。至建安二十四年,将全国州数始终维持在九个。曹操复古改制的实践体现了 (B)

A.魏国在三国中占据优势

B.大一统思想的历史传承

C.东汉朝廷政令执行通畅

D.地方行政层级持续变化

2.(2024·甘肃选择考·T3)北魏孝文帝留心刑法,多次下诏改定刑律,其中太和元年诏令提到“参详旧典,务从宽仁”“民由化穆,非严刑所制”“齐之以法,示之以礼”。从上述诏令可知,孝文帝修定律法 (A)

A.深受儒家影响 B.借鉴南朝经验

C.沿袭鲜卑传统 D.意在托古改制

新题预测

1.(★)《商君书》载:“圣人立天下而无刑死者,非不刑杀也,行法令,明白易知,为置法官、吏为之师,以道之知,万民皆知所避就,避祸就福,而皆以自治也。故明主因治而终治之,故天下大治也。”材料强调 (C)

A.严刑峻法,天下大治

B.以法为教,以吏为师

C.普及法律,教民守法

D.道法结合,与民自治

2.(★★)战国时,各国普遍按田亩征税,连贵族大臣都不得逃避。赵奢在赵国担任田部吏,平原君手下拒绝纳税,被赵奢诛杀九人,吓得赵国再也无人敢拒缴赋税。这一做法旨在 (D)

A.推广按亩征税 B.承认土地私有

C.打击贵族豪强 D.增加国家收入

3.(★★★)北魏孝文帝时形成了结合本民族传统和汉制的新官方礼制体系,孝文帝还颁布诏书,要求“党里之内,推贤而长者,教其里人,父慈、子孝、兄友、弟顺、夫和、妻柔”。这说明,孝文帝礼制改革旨在 (B)

A.强化儒学的正统地位

B.确保统治秩序的稳定

C.实现汉晋体制的回归

D.借礼教加强民族交融

4.(★★★)王安石变法,改革科举制度。在儒家思想的基础上,参照各家学说,重新注释了《诗》《书》《周礼》,通称《三经新义》,并成为太学和州县学校的教材、科举考试的重要依据。王安石此举意在 (A)

A.扩大变法的社会基础

B.禁锢士人思想

C.重构儒家的经学体系

D.保护弱势群体

5.(★★★★)明朝内阁首辅张居正大力整肃吏治,裁减开支,清丈土地,改革税制,使国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和。但其去世后,家被抄,诸子或自杀,或被充军。张居正家族如此结局,主要缘于其改革 (A)

A.触犯了官僚地主的利益

B.损害了宦官集团的利益

C.改变了明内阁参政体制

D.明神宗一直厌恶张居正

1.(★)在周代,所有的封君,不仅权力来源于周王,而且他们必须经过大族长周天子的媒介,才能“上达天听”,获得天命的眷顾。这表明西周 (B)

A.有效地规范了当政者的行为

B.将天命观融入了政统和宗统

C.实现了天子权力的高度集中

D.通过分封制稳定了统治秩序

2.(★★)汉高祖时期,“举民年五十以上,有修行,能帅众为善,置以为三老,乡一人。择乡三老一人为县三老,与县令、丞、尉以事相教”。这说明当时 (A)

A.重视社会教化 B.凸显豪强的经济实力

C.强化中央集权 D.确立儒学的主流地位

3.(★★)在唐代,法律规定上对证据不足,难以量刑之罪的处理原则是从赎,《唐律疏议·断狱》中明确写道:“诸疑罪各依所犯,以赎论。”在司法实践中,疑罪的基本处理原则是“罪疑惟轻”。这体现出唐代司法特点是 (A)

A.宽简慎刑 B.公平公正

C.礼法分离 D.唯法为治

4.(★★★)宋代立法规定,百姓砍伐桑树、剥桑条皮当柴烧的必须治罪;剥桑条皮三工(计量单位)以上,为首者死,从者流放三千里。该法 (A)

A.维护小农经济的稳定 B.体现严苛的连坐思想

C.突出环境保护的意识 D.摒弃儒家的民本理念

5.(★★★)宋神宗年间,吕大钧制定了中国最早的乡约——《吕氏乡约》,该乡约提倡礼俗相交、患难相恤、道德规劝。在陕西推行后,“关中风俗为之一变”,实现了社会的移风易俗、明礼劝善。这一现象说明 (A)

A.儒学道德教化功能卓有成效

B.儒学提倡入世思想

C.理学成为官方的主流意识

D.理学思想的多元化

6.(★★★)下列史实与结论对应正确的是 (A)

选项 史实 结论

A 《大明律》最后一次重修采取“律为正文,例为附注”的形式 开创了律例合编的体例

B 明朝将户籍分民籍、军籍、匠籍等 便于优抚弱势群体进行救助活动

C 一条鞭法实行赋役合并、一概征银 存在近两千年的人头税被废除

D 清中期更定保甲法,设牌长、甲长、保长 三长制促进了社会经济发展

7.(★★★★)许倬云先生在《说中国——一个不断变化的复杂共同体》一书中谈道:“人群的横向流动,在地理空间上形塑了‘中国’,相对而言,社会结构的巨大变化则来自人群或个人在垂直方向的流动。”下列可以支持该观点的措施是 (C)

A.重农抑商 B.什伍连坐

C.奖励军功 D.推行县制

8.(★★★★)王安石在《临川先生文集》中写道:“所谓举天下之役,半在于河渠堤埽者。”下图为卷埽示意图,其用途是 (C)

A.引导轮船航向

B.保障生态环境

C.清理河道淤塞

D.驱动船只运行

9.(★★★★)北宋苏辙认为:“富民之家,取有余以贷不足。虽有倍称之息,而子本债,官不为理。偿还之日,布缕菽粟、鸡豚狗彘,百物皆售,州县晏然处曲直之断,而民自相养,盖亦足矣。”苏辙的主张 (B)

A.促成基层市场繁荣

B.与王安石变法方针相左

C.导致土地兼并严重

D.强调国家干预民间借贷

10.(★★★★★)张居正说:“若询事而不考其终,兴事而不加屡省,上无综核之明,人怀苟且之念,虽使尧舜为君,禹皋为佐,亦恐难以底绩而有成也。”于是他 (A)

A.整顿吏治

B.改革税制

C.清丈土地

D.减少政府开支

中国古代的法律与教化

典例1(2023·全国新课标卷·T25)荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。下列能代表三人在治国方略上共同主张的是( )

A.“起法正以治之,重刑罚以禁之”

B.“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”

C.“道之以德,齐之以礼,有耻且格”

D.“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

审·考题

(1)定时空:战国时期

(2)抓关键:荀子、韩非、李斯,可从必备知识“百家争鸣”入手

(3)明选项:

选项 判断 理由

A 正确 荀子提出“隆礼重法”“礼法并施”等主张,韩非等法家主张“实行法治”,因此他们思想的共同点在于法治,该项强调用法律治国

B 干扰 由“不以仁政,不能平治天下”可知,孟子提倡仁政

C 干扰 孔子主张“道之以德,齐之以礼,有耻且格”

D 干扰 老子主张“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

点拨: 以荀子与法家思想的共同点为切入点,本题考查“时空观念、史料实证”的学科素养,考生应注意知识的整合和知识体系的建立,如儒、道、法等的共性与差异。

典例2(2024·黑吉辽选择考·T2)下表是北魏皇族女性墓志的部分内容。

人物 内容

将军冯邕之妻元氏 母义三恪,道著二王,肃穆闺闱,见重君子

长乐长公主元瑛 六行允备,四德无违,孝友出于自然,柔恭表于天性

乐安郡公主元仲英 女节茂于公宫,妇道显于邦国

表格反映了当时 ( )

A.门第观念得到强化

B.因俗而治政策得到推广

C.礼仪规范得到传承

D.儒家伦理道德得到认同

审·考题

精要阐释

中国古代社会教化的途径和方法

强调示范,树立榜样 中国古代实施社会教化基本上采用的是儒家提出的这一办法,即所谓“上行下效”

设官教民 设官教民是“政教合一”的一种教育形式,是实施教化的又一途径

依靠族规乡约以化民成俗 依靠乡里、宗族与家庭的力量来践行社会教化

依靠各类道德教育读本推行社会教化 中国古代曾经保留下来许多通俗道德教育读本。它们既不属于家庭教育范畴,也不是学校教育的课本,但却在整个社会教化中起过十分巨大的作用

注重学风与世风的密切关系 古代教育家很早就认识到学校教育对整个社会教化的建设作用,即学风与世风的关系。最后,与学校教育直接有关的取士考试制度,更加直接地起到社会教化的作用,成为影响世风的一种重要手段

精要阐释

中国古代法律体系的四大特点

真题回放

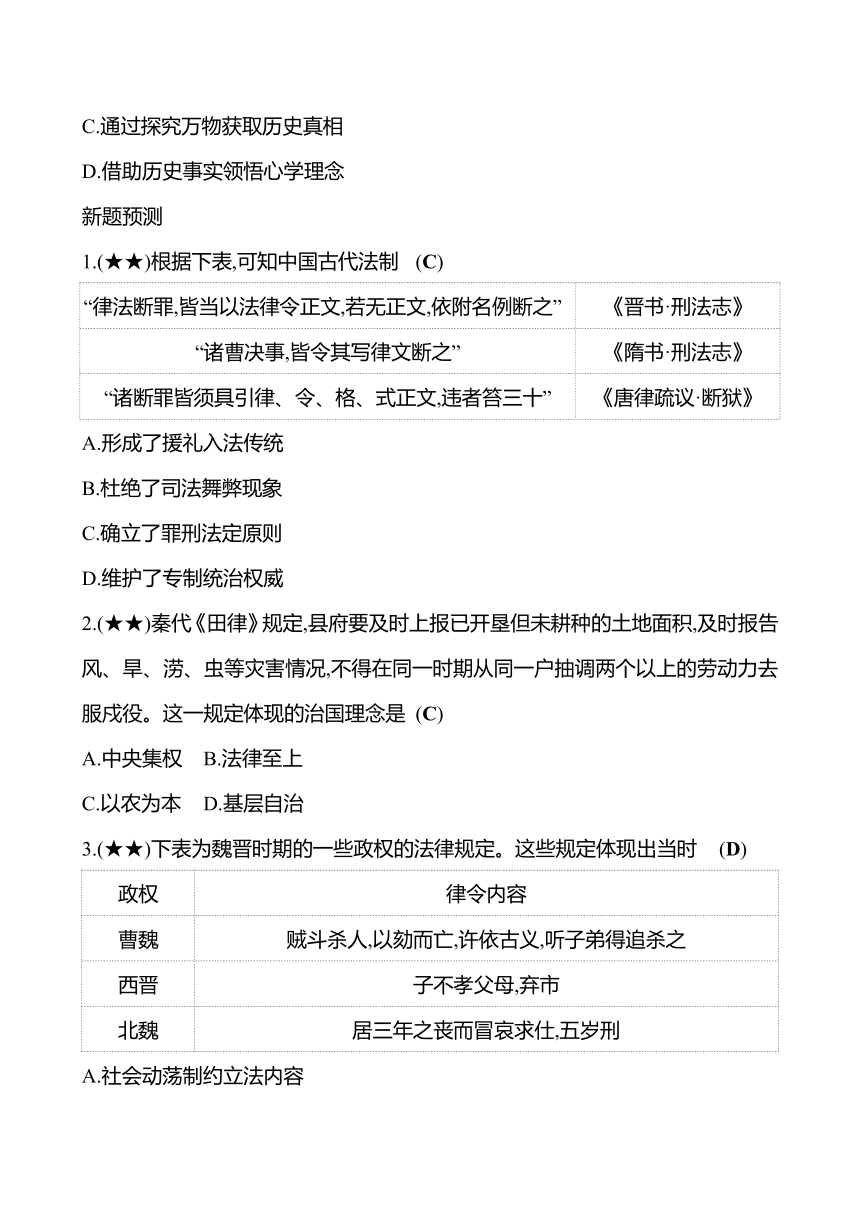

1.(2023·广东选择考·T2)汉初儒家代表人物陆贾的《新语》云:“昔舜治天下也,弹五弦之琴,歌南风之诗,寂若无治国之意,漠若无忧民之心,然而天下大治……故无为者乃有为也。”陆贾的上述思想 (A)

A.适应了休养生息的政治需要

B.契合了德法并用的治国理念

C.为尊崇儒术提供依据

D.有利于加强中央集权

2.(2024·北京等级考·T3)“判”是古时官员断决狱讼的文本,也是唐代铨选官吏的考试科目之一。唐代的《龙筋凤髓判》是我国完整传世的一部判例集,通过模拟判例的形式陈述案例缘由,给出判决意见,并进行解释,为应试者提供了“判”的写作程式和方法。这说明唐代 (C)

A.以法为教,轻视了道德礼义

B.重视家训,教化渗透至基层

C.注重判例解读,提升官员司法素养

D.强调司法实践,开创律例合编体例

3.(2023·江苏选择考·T4)下表呈现的是宋代程颐和朱熹的思想观点。这说明理学家 (A)

思想家 观点

程颐 读史须见圣贤所存治乱之机,贤人君子出处进退,便是格物

朱熹 若未读彻语、孟、中庸、大学便去看史,胸中无一个权衡,多为所惑

A.主张学史时须重视道德教化

B.研究历史注重史料搜集整理

C.通过探究万物获取历史真相

D.借助历史事实领悟心学理念

新题预测

1.(★★)根据下表,可知中国古代法制 (C)

“律法断罪,皆当以法律令正文,若无正文,依附名例断之” 《晋书·刑法志》

“诸曹决事,皆令其写律文断之” 《隋书·刑法志》

“诸断罪皆须具引律、令、格、式正文,违者笞三十” 《唐律疏议·断狱》

A.形成了援礼入法传统

B.杜绝了司法舞弊现象

C.确立了罪刑法定原则

D.维护了专制统治权威

2.(★★)秦代《田律》规定,县府要及时上报已开垦但未耕种的土地面积,及时报告风、旱、涝、虫等灾害情况,不得在同一时期从同一户抽调两个以上的劳动力去服戍役。这一规定体现的治国理念是 (C)

A.中央集权 B.法律至上

C.以农为本 D.基层自治

3.(★★)下表为魏晋时期的一些政权的法律规定。这些规定体现出当时 (D)

政权 律令内容

曹魏 贼斗杀人,以劾而亡,许依古义,听子弟得追杀之

西晋 子不孝父母,弃市

北魏 居三年之丧而冒哀求仕,五岁刑

A.社会动荡制约立法内容

B.封建法律制度开始儒家化

C.严刑峻法的治国理念盛行

D.礼法结合是立法的重要特色

4.(★★)《唐律疏议》之“十恶”规定了谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱十种性质最恶劣的犯罪行为,并对每一种犯罪行为进行了详细解释,有的甚至还对犯罪行为的对象、方式、具体情形等进行了列举。这 (A)

A.体现法律的教化功能

B.说明儒法思想的融合

C.反映社会秩序的规范

D.导致轻罪重罚的结果

5.(★★★)宋太祖确立了“兴文教,抑武事”的基本国策;宋太宗强调“文德致治”,重视用儒家的思想来进行教化;宋真宗率先对孔子进行祭奠,以阐明“尊孔崇儒”的教育思想。这表明该时期 (D)

A.政治风气因循保守

B.儒学重新回归主流地位

C.儒家学说日益僵化

D.人文教化倾向内省收敛

6.(★★★★)明朝成化年间,休宁知县颁布《教民条约》:“父慈而子孝,兄友而弟恭,夫和而妻柔,此民之乘彝而家道之所由昌也。”宗法族谱之设,所以别族类、明亲疏,古人敦本深源之意也。据此可知《教民条约》的颁行意在 (D)

A.以法家思想主导地方治理

B.借助封建礼仪强化等级

C.用儒家伦理完善邻保制度

D.依托宗亲关系教化乡里

中国古代的变法和改革

典例1(2023·湖南选择考·T3)南北朝后期,南北政权遣使频繁,双方挑选使节,必求“容止可观,文学优赡者”。北朝使节皆为汉族高门人物,而非鲜卑子弟。这说明 ( )

A.南方政权整体实力占优

B.南北政权文化认同趋近

C.南北政权关系趋向和好

D.汉族高门控制南北政权

审·考题

(1)定时空:南北朝后期

(2)抓关键:“北朝使节皆为汉族高门人物,而非鲜卑子弟”

(3)明选项:

选项 判断 理由

A 干扰 “南方政权整体实力占优”不符合史实

B 正确 南北朝后期,南北政权遣使频繁,北朝挑选的使节容貌“可观”,文学“优赡”且皆为“汉族高门人物”,从而分析经过汉化改革、民族交融的北朝在文化上向南朝靠拢

C 干扰 南北朝政权间战争频繁,北周外戚杨坚建立隋朝后,于589年灭亡南陈而完成统一

D 干扰 汉族高门人物仅为北朝使节,控制北魏政权的仍是鲜卑族,与题意不符

点拨: 本题主要考查学生“历史解释、家国情怀”的学科素养,学生应形成国家统一是中华文化主流的人生观和价值观,培养维护国家统一、坚定“四个自信”的家国观念。

精要阐释

影响改革成败的因素

影响因素 具体内容

时代潮流 是否顺应历史发展的趋势,与时俱进,因时改革,是改革能否成功的根本原因

力量对比 看力量对比是否有利于改革,要从改革的阻力和支持改革的力量两方面去分析,改革的阻力可以从内外两方面,政治、经济、文化等多角度去分析

领导者因素 改革必然会损害部分人的利益,必然会遇到阻力,不会一帆风顺,这就要求改革者要有远见卓识和坚定的政治魄力

措施因素 改革的措施是否符合当时的实际,是否行之有效

环境因素 当时的内外环境是否有利于改革的开展和执行

典例2(2024·广东选择考·T3)两税法依据田地、杂产等资产评定户等,但对杂产种类及其价值没有明确规定。唐文宗时,湖州刺史庾威在所属五县,“自立条制,应田地、奴婢,下及竹、树、鹅、鸭等并估计出税,差军人一千一百五十人散入乡村,检责剩征税钱四千九百余贯”,结果被朝廷以“扰人”罪名贬官。由此可见,两税法( )

A.存在一定的制度缺陷

B.强化对农民的人身控制

C.赋予地方官员加征权

D.解决了政府的财政困难

审·考题

学术热点

两税法是我国赋税史上一次重大的改革,虽有实现税制简化等优点,可它作为一个封建王朝为了摆脱诸多危机而颁行的一部以统治者利益为根本出发点的封建赋税制度,势必会有损害农民利益、加重农民负担的内容,并且其在实施过程中也存在不少弊病,这都使得两税法实行后农民的负担不但未减轻反而有所加重。最后,在沉重负担下无以为生的广大农民揭竿而起, 推翻了腐朽的封建统治。老子说“治大国若烹小鲜 ”, 意即统治者颁布政令不可严苛,不可朝令夕改,否则必然损害人民的利益。 两税法及其历史实践即使是对我国现行的农业政策,也无疑具有极大的借鉴意义。

——摘自张博《论唐代两税法后农民负担加重》

真题回放

1.(2023·江苏选择考·T2)建安十八年(213),曹操以汉献帝的名义下诏恢复古代九州之制,“省幽、并州,以其郡国并于冀州”,裁撤本为孙权控制的交州。至建安二十四年,将全国州数始终维持在九个。曹操复古改制的实践体现了 (B)

A.魏国在三国中占据优势

B.大一统思想的历史传承

C.东汉朝廷政令执行通畅

D.地方行政层级持续变化

2.(2024·甘肃选择考·T3)北魏孝文帝留心刑法,多次下诏改定刑律,其中太和元年诏令提到“参详旧典,务从宽仁”“民由化穆,非严刑所制”“齐之以法,示之以礼”。从上述诏令可知,孝文帝修定律法 (A)

A.深受儒家影响 B.借鉴南朝经验

C.沿袭鲜卑传统 D.意在托古改制

新题预测

1.(★)《商君书》载:“圣人立天下而无刑死者,非不刑杀也,行法令,明白易知,为置法官、吏为之师,以道之知,万民皆知所避就,避祸就福,而皆以自治也。故明主因治而终治之,故天下大治也。”材料强调 (C)

A.严刑峻法,天下大治

B.以法为教,以吏为师

C.普及法律,教民守法

D.道法结合,与民自治

2.(★★)战国时,各国普遍按田亩征税,连贵族大臣都不得逃避。赵奢在赵国担任田部吏,平原君手下拒绝纳税,被赵奢诛杀九人,吓得赵国再也无人敢拒缴赋税。这一做法旨在 (D)

A.推广按亩征税 B.承认土地私有

C.打击贵族豪强 D.增加国家收入

3.(★★★)北魏孝文帝时形成了结合本民族传统和汉制的新官方礼制体系,孝文帝还颁布诏书,要求“党里之内,推贤而长者,教其里人,父慈、子孝、兄友、弟顺、夫和、妻柔”。这说明,孝文帝礼制改革旨在 (B)

A.强化儒学的正统地位

B.确保统治秩序的稳定

C.实现汉晋体制的回归

D.借礼教加强民族交融

4.(★★★)王安石变法,改革科举制度。在儒家思想的基础上,参照各家学说,重新注释了《诗》《书》《周礼》,通称《三经新义》,并成为太学和州县学校的教材、科举考试的重要依据。王安石此举意在 (A)

A.扩大变法的社会基础

B.禁锢士人思想

C.重构儒家的经学体系

D.保护弱势群体

5.(★★★★)明朝内阁首辅张居正大力整肃吏治,裁减开支,清丈土地,改革税制,使国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和。但其去世后,家被抄,诸子或自杀,或被充军。张居正家族如此结局,主要缘于其改革 (A)

A.触犯了官僚地主的利益

B.损害了宦官集团的利益

C.改变了明内阁参政体制

D.明神宗一直厌恶张居正

1.(★)在周代,所有的封君,不仅权力来源于周王,而且他们必须经过大族长周天子的媒介,才能“上达天听”,获得天命的眷顾。这表明西周 (B)

A.有效地规范了当政者的行为

B.将天命观融入了政统和宗统

C.实现了天子权力的高度集中

D.通过分封制稳定了统治秩序

2.(★★)汉高祖时期,“举民年五十以上,有修行,能帅众为善,置以为三老,乡一人。择乡三老一人为县三老,与县令、丞、尉以事相教”。这说明当时 (A)

A.重视社会教化 B.凸显豪强的经济实力

C.强化中央集权 D.确立儒学的主流地位

3.(★★)在唐代,法律规定上对证据不足,难以量刑之罪的处理原则是从赎,《唐律疏议·断狱》中明确写道:“诸疑罪各依所犯,以赎论。”在司法实践中,疑罪的基本处理原则是“罪疑惟轻”。这体现出唐代司法特点是 (A)

A.宽简慎刑 B.公平公正

C.礼法分离 D.唯法为治

4.(★★★)宋代立法规定,百姓砍伐桑树、剥桑条皮当柴烧的必须治罪;剥桑条皮三工(计量单位)以上,为首者死,从者流放三千里。该法 (A)

A.维护小农经济的稳定 B.体现严苛的连坐思想

C.突出环境保护的意识 D.摒弃儒家的民本理念

5.(★★★)宋神宗年间,吕大钧制定了中国最早的乡约——《吕氏乡约》,该乡约提倡礼俗相交、患难相恤、道德规劝。在陕西推行后,“关中风俗为之一变”,实现了社会的移风易俗、明礼劝善。这一现象说明 (A)

A.儒学道德教化功能卓有成效

B.儒学提倡入世思想

C.理学成为官方的主流意识

D.理学思想的多元化

6.(★★★)下列史实与结论对应正确的是 (A)

选项 史实 结论

A 《大明律》最后一次重修采取“律为正文,例为附注”的形式 开创了律例合编的体例

B 明朝将户籍分民籍、军籍、匠籍等 便于优抚弱势群体进行救助活动

C 一条鞭法实行赋役合并、一概征银 存在近两千年的人头税被废除

D 清中期更定保甲法,设牌长、甲长、保长 三长制促进了社会经济发展

7.(★★★★)许倬云先生在《说中国——一个不断变化的复杂共同体》一书中谈道:“人群的横向流动,在地理空间上形塑了‘中国’,相对而言,社会结构的巨大变化则来自人群或个人在垂直方向的流动。”下列可以支持该观点的措施是 (C)

A.重农抑商 B.什伍连坐

C.奖励军功 D.推行县制

8.(★★★★)王安石在《临川先生文集》中写道:“所谓举天下之役,半在于河渠堤埽者。”下图为卷埽示意图,其用途是 (C)

A.引导轮船航向

B.保障生态环境

C.清理河道淤塞

D.驱动船只运行

9.(★★★★)北宋苏辙认为:“富民之家,取有余以贷不足。虽有倍称之息,而子本债,官不为理。偿还之日,布缕菽粟、鸡豚狗彘,百物皆售,州县晏然处曲直之断,而民自相养,盖亦足矣。”苏辙的主张 (B)

A.促成基层市场繁荣

B.与王安石变法方针相左

C.导致土地兼并严重

D.强调国家干预民间借贷

10.(★★★★★)张居正说:“若询事而不考其终,兴事而不加屡省,上无综核之明,人怀苟且之念,虽使尧舜为君,禹皋为佐,亦恐难以底绩而有成也。”于是他 (A)

A.整顿吏治

B.改革税制

C.清丈土地

D.减少政府开支

同课章节目录