统编版语文五年级上册12 古诗三首 示儿 题西林壁 课件(共59张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文五年级上册12 古诗三首 示儿 题西林壁 课件(共59张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 69.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-16 16:40:52 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

——艾青

◎结合资料,体会课文表达的思想感情。

◎学习列提纲,分段叙述。

第四单元

统编版小学语文五年级上册

古诗三首

爱国,这是一个永恒的话题!巍巍中华,悠悠历史,有多少仁人志士将毕生的精力献给了自己的国家,留下了一段段可歌可泣的故事!同学们请看这幅图,图上画着一个奄奄一息的老人。公元1210年初,这位老人重病在床,他真切的感受到自己将不久于人世,于是他把儿子叫到床前,用微弱的语气交代最后的遗嘱。

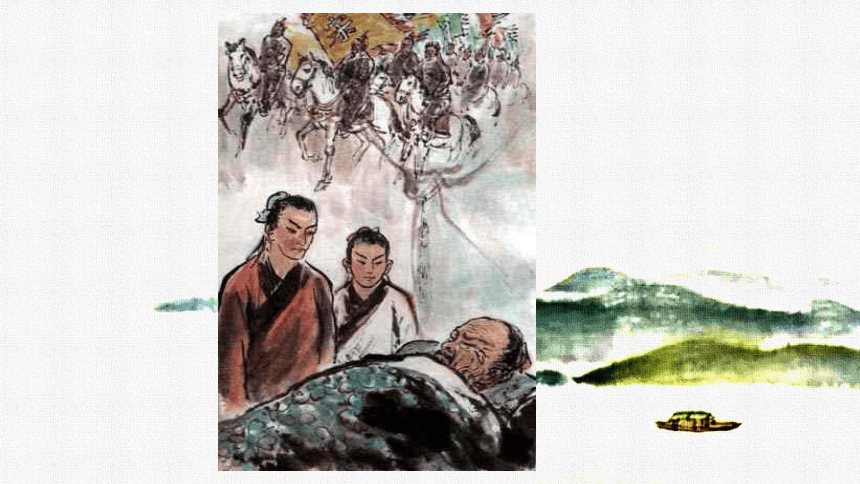

示儿

[宋] 陆游

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

[示儿]给儿子看。这首诗是陆游临终前写给儿子的。

nǎi

乃

祭

jì

祭祖

告祭

乃是

乃至

祭

乃

察

奶

扔

仍

加偏旁,变新字。

陆游 南宋诗人。字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人。一生坚持抗金,在仕途上一直受到当权派的排斥打击。诗歌洋溢着爱国主义精神。

/

/

/

/

/

/

/

/

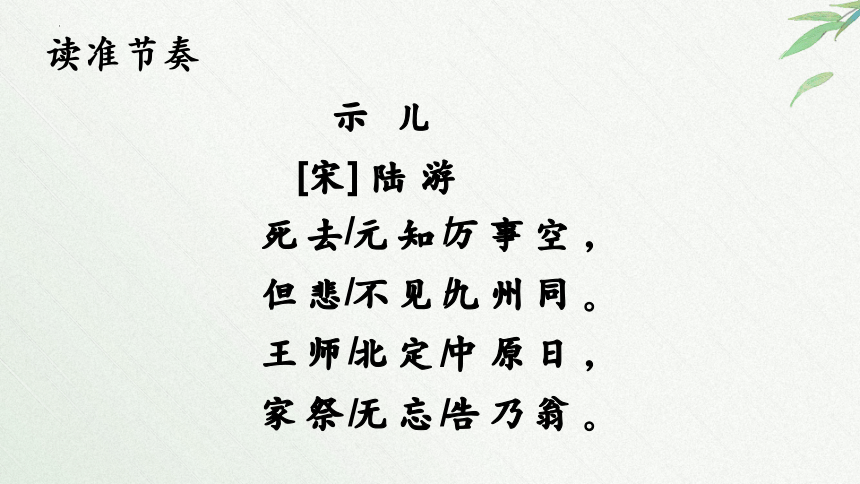

示 儿

[宋] 陆 游

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

读准节奏

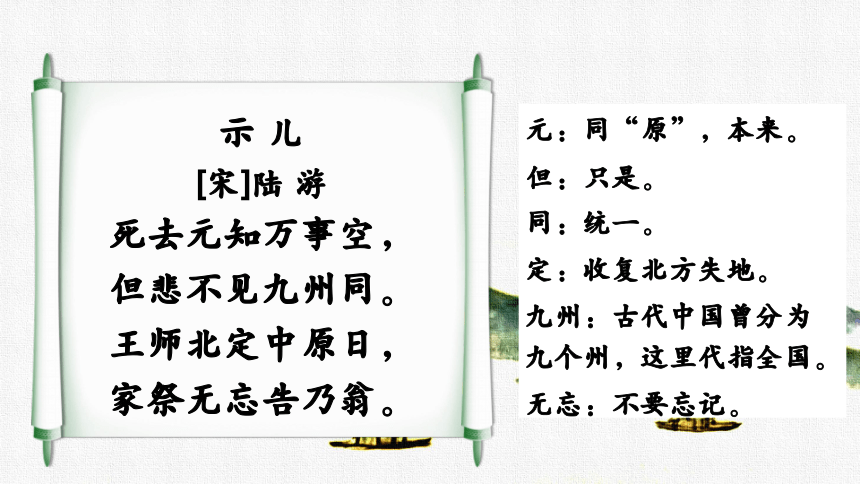

示 儿

[宋]陆 游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

示 儿

[宋]陆 游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

元:同“原”,本来。

但:只是。

同:统一。

定:收复北方失地。

九州:古代中国曾分为九个州,这里代指全国。

无忘:不要忘记。

如果让你用一个字概括陆游临终写遗嘱时候的心情?你会用哪个字?

示 儿

[宋]陆游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

陆游悲的是什么呢?

示 儿

[宋]陆游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

“九州同”有那么重要吗?学习古诗的一个重要方法就是通过收集资料了解古诗词的时代背景。

《清明上河图》

这幅《清明上河图》描绘了北宋都城——东京,即汴梁的繁华。据史书记载,汴州当时人口超过百万,是一座发达、繁荣的城市:街道纵横,店铺林立,人来车往,川流不息,一派繁荣昌盛、国泰民安的气象!

但是在1127年出现了转折,1127年初,金兵攻入汴州,宋徽宗、宋钦宗两个皇帝沦为阶下囚。山河破碎,城市萧条,金兵肆虐,遗民泪尽。

宋徽宗的儿子登上皇位,然后不断南迁,建立了南宋。人民被迫生活在战乱和动荡之中。

背景资料

看了资料,你有何感受?

我们仅仅是通过这些资料了解当时的情况,而陆游则目睹了这一切,亲身经历了这一切,也因百姓流离失所而悲痛,他把所有的悲痛都融入了这首诗中。

我们带着这份理解来读一读这首诗。

示 儿

[宋]陆游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

尽管对朝廷当权者和军队贪生怕死、苟且偷生感到悲愤,可诗人依然对他们寄予了怎样的希望?

示 儿

[宋]陆游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

同学们,通过我们刚才的赏析知道了诗歌的前两句表达了作者的悲痛之情,那这两句更多的是?

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

满脸皱纹、奄奄一息的陆游,断断续续地说:“______________。”

陆游的儿子立在父亲的床边,满脸泪水,哽咽地说:“________________。”

请同学们想象一下,在病榻上,陆游如何地嘱咐自己的儿孙啊?

诗歌一开始写到“死去元知万事空”,最后又说“家祭无忘告乃翁”前后是否矛盾呢?

示 儿

[宋]陆游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

48岁时,陆游立下了这样的志向:“上马击狂胡,下马草军书。”

67岁时,从军边关,陆游高唱:“飞霜掠面寒压指,一寸赤心惟报国。”“位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。”

一般人在临终之时更多的是考虑自己的小家,而陆游放心不下的是国家。

拓展延伸

68岁时,缠绵病榻,陆游写下了:“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。”“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。”

85岁时,陆游写下了临终绝唱:“死去元知万事空,但悲不见九州同。”

拓展延伸

他的“国家至上”的伟大情怀,非常人所能做得到。一位怀着满腔爱国之情的老人,带着他的毕生的遗憾和无限的希望离开了,让我们一起齐读这首诗,体会陆游诗中悲痛与期盼。

示儿

[宋] 陆游

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

我本来知道,当我死后,人间的一切就都和我无关了;但唯一让我痛心的,就是我没能亲眼看到祖国的统一。当大宋军队收复了中原失地的那一天到来之时,你们举行家祭,千万别忘记把这好消息告诉我!

示 儿

[宋] 陆 游

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

表达了诗人渴望祖国统一的热切心情,表现了诗人深沉的爱国之情。

(1)结合查找的资料,理解诗意。

(2)准确把握诗歌感情基调,通过调整语速、语调和节奏来表现感情。

小结学法

自己的国家被别人占领,南宋的权贵都干什么去了?南宋的皇帝都干什么去了?请看南宋又一位爱国诗人林升写在旅店的墙壁上的一首诗《题临安邸》。

《题临安邸》

林升 字云友,又名梦屏,号平山居士,南宋诗人,擅长诗文。

迁移学法:现在请你运用刚才学习《示儿》的方法去学习《题临安邸》。

1.先自己读,不懂的看注释,小组交流诗意。2.理解诗意后完成练习:读到诗句______,(诗句意思:_____)我仿佛看(听)到了_______ ,心里感受到_______。

题临安①邸②

[宋]林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州③。

①临安:在今浙江杭州,曾为南宋都城。

②邸:旅店。

③汴州:在今河南开封,曾为北宋都城。

题临安邸

[宋]林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

“暖风”既指自然界的春风,又指社会上的淫靡之风,暗示南宋的权贵们天天醉生梦死。

“游人”在这里特指南宋的统治者和权贵们。

题临安邸

[宋]林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

读到诗句________________,(诗句意思:_________________)我仿佛看(听)到了__________ ,心里感受到________________。

这里的游人是普通游客吗?

达官贵人

为什么“直把杭州作汴州”呢

这是北宋和南宋的地图,你们对比一下,发现了什么?

“山外青山楼外楼”这是多么美丽的景色呀,“暖风熏得游人醉”这又是多么热闹的画面,作者仅仅是为了写出杭州的美丽,游人的欢乐吗?

以乐景写哀情

在这些酒囊饭袋的眼中,杭州还是杭州吗?那些家伙简直把临时避难的杭州当作了老家汴州。多么的讽刺呀!

你们看到了什么?

看到这么美丽的杭州,面对这群只知道享受,而不顾老百姓死活的酒囊饭袋,你们着急不着急?我们和诗人一起问问他们——

西湖歌舞几时休?

在“西湖歌舞几时休”的质问声中,在“直把杭州作汴州”的痛恨声中,你感受到了作者那一颗怎样的心?

题临安邸

[宋]林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

青山之外还有无尽的青山,高楼之外还有众多的高楼,西湖边上的轻歌曼舞什么时候才能停止呢?暖洋洋的春风把那些游玩的人都吹得如痴如醉,他们简直把杭州当成了曾经的北宋都城汴州。

暖风熏得游人醉,

直把杭州作汴州。

诗人在临安看到南宋的权贵们忘记了沦陷的中原和百姓,忘记了国家正处在危难之中,整天寻欢作乐。诗人心里愤怒,却又无奈,所以写诗讽刺南宋权贵。

愤怒 无奈

题临安邸

[宋]林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

示 儿

[宋]陆游

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

学到这里,看看这两首诗,你发现了什么共同点与不同点?

通过对这两首诗的学习,我们深深感受到了作者那拳拳爱国之心。在那样的时代,还产生一大批像作者这样不肯苟且偷生的爱国志士。课后,同学们可以搜集一些爱国诗歌,读一读,感受诗人的爱国正气。

《示儿》这首诗是诗人的 。通过抒发自己未能亲眼见到收复失地的遗憾和对祖国必然统一的坚定信念,展现了诗人的_________。

遗嘱

爱国情怀

《题临安邸》是一首讽刺诗,讽刺南宋权贵们忘记了自己的国家正处于危难之中,被淫靡之风熏得 , , 。

醉生梦死

苟且偷安

纸醉金迷

林升写景抒情

陆游叙事抒情

家国情怀

下列说法正确的是( )。

A.《示儿》这首诗的作者是苏轼

B.《示儿》中的“示”是“给……看”的意思

C.《示儿》是一首唐朝的爱国诗歌

B

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

——艾青

◎结合资料,体会课文表达的思想感情。

◎学习列提纲,分段叙述。

第四单元

统编版小学语文五年级上册

古诗三首

爱国,这是一个永恒的话题!巍巍中华,悠悠历史,有多少仁人志士将毕生的精力献给了自己的国家,留下了一段段可歌可泣的故事!同学们请看这幅图,图上画着一个奄奄一息的老人。公元1210年初,这位老人重病在床,他真切的感受到自己将不久于人世,于是他把儿子叫到床前,用微弱的语气交代最后的遗嘱。

示儿

[宋] 陆游

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

[示儿]给儿子看。这首诗是陆游临终前写给儿子的。

nǎi

乃

祭

jì

祭祖

告祭

乃是

乃至

祭

乃

察

奶

扔

仍

加偏旁,变新字。

陆游 南宋诗人。字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人。一生坚持抗金,在仕途上一直受到当权派的排斥打击。诗歌洋溢着爱国主义精神。

/

/

/

/

/

/

/

/

示 儿

[宋] 陆 游

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

读准节奏

示 儿

[宋]陆 游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

示 儿

[宋]陆 游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

元:同“原”,本来。

但:只是。

同:统一。

定:收复北方失地。

九州:古代中国曾分为九个州,这里代指全国。

无忘:不要忘记。

如果让你用一个字概括陆游临终写遗嘱时候的心情?你会用哪个字?

示 儿

[宋]陆游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

陆游悲的是什么呢?

示 儿

[宋]陆游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

“九州同”有那么重要吗?学习古诗的一个重要方法就是通过收集资料了解古诗词的时代背景。

《清明上河图》

这幅《清明上河图》描绘了北宋都城——东京,即汴梁的繁华。据史书记载,汴州当时人口超过百万,是一座发达、繁荣的城市:街道纵横,店铺林立,人来车往,川流不息,一派繁荣昌盛、国泰民安的气象!

但是在1127年出现了转折,1127年初,金兵攻入汴州,宋徽宗、宋钦宗两个皇帝沦为阶下囚。山河破碎,城市萧条,金兵肆虐,遗民泪尽。

宋徽宗的儿子登上皇位,然后不断南迁,建立了南宋。人民被迫生活在战乱和动荡之中。

背景资料

看了资料,你有何感受?

我们仅仅是通过这些资料了解当时的情况,而陆游则目睹了这一切,亲身经历了这一切,也因百姓流离失所而悲痛,他把所有的悲痛都融入了这首诗中。

我们带着这份理解来读一读这首诗。

示 儿

[宋]陆游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

尽管对朝廷当权者和军队贪生怕死、苟且偷生感到悲愤,可诗人依然对他们寄予了怎样的希望?

示 儿

[宋]陆游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

同学们,通过我们刚才的赏析知道了诗歌的前两句表达了作者的悲痛之情,那这两句更多的是?

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

满脸皱纹、奄奄一息的陆游,断断续续地说:“______________。”

陆游的儿子立在父亲的床边,满脸泪水,哽咽地说:“________________。”

请同学们想象一下,在病榻上,陆游如何地嘱咐自己的儿孙啊?

诗歌一开始写到“死去元知万事空”,最后又说“家祭无忘告乃翁”前后是否矛盾呢?

示 儿

[宋]陆游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

48岁时,陆游立下了这样的志向:“上马击狂胡,下马草军书。”

67岁时,从军边关,陆游高唱:“飞霜掠面寒压指,一寸赤心惟报国。”“位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。”

一般人在临终之时更多的是考虑自己的小家,而陆游放心不下的是国家。

拓展延伸

68岁时,缠绵病榻,陆游写下了:“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。”“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。”

85岁时,陆游写下了临终绝唱:“死去元知万事空,但悲不见九州同。”

拓展延伸

他的“国家至上”的伟大情怀,非常人所能做得到。一位怀着满腔爱国之情的老人,带着他的毕生的遗憾和无限的希望离开了,让我们一起齐读这首诗,体会陆游诗中悲痛与期盼。

示儿

[宋] 陆游

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

我本来知道,当我死后,人间的一切就都和我无关了;但唯一让我痛心的,就是我没能亲眼看到祖国的统一。当大宋军队收复了中原失地的那一天到来之时,你们举行家祭,千万别忘记把这好消息告诉我!

示 儿

[宋] 陆 游

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

表达了诗人渴望祖国统一的热切心情,表现了诗人深沉的爱国之情。

(1)结合查找的资料,理解诗意。

(2)准确把握诗歌感情基调,通过调整语速、语调和节奏来表现感情。

小结学法

自己的国家被别人占领,南宋的权贵都干什么去了?南宋的皇帝都干什么去了?请看南宋又一位爱国诗人林升写在旅店的墙壁上的一首诗《题临安邸》。

《题临安邸》

林升 字云友,又名梦屏,号平山居士,南宋诗人,擅长诗文。

迁移学法:现在请你运用刚才学习《示儿》的方法去学习《题临安邸》。

1.先自己读,不懂的看注释,小组交流诗意。2.理解诗意后完成练习:读到诗句______,(诗句意思:_____)我仿佛看(听)到了_______ ,心里感受到_______。

题临安①邸②

[宋]林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州③。

①临安:在今浙江杭州,曾为南宋都城。

②邸:旅店。

③汴州:在今河南开封,曾为北宋都城。

题临安邸

[宋]林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

“暖风”既指自然界的春风,又指社会上的淫靡之风,暗示南宋的权贵们天天醉生梦死。

“游人”在这里特指南宋的统治者和权贵们。

题临安邸

[宋]林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

读到诗句________________,(诗句意思:_________________)我仿佛看(听)到了__________ ,心里感受到________________。

这里的游人是普通游客吗?

达官贵人

为什么“直把杭州作汴州”呢

这是北宋和南宋的地图,你们对比一下,发现了什么?

“山外青山楼外楼”这是多么美丽的景色呀,“暖风熏得游人醉”这又是多么热闹的画面,作者仅仅是为了写出杭州的美丽,游人的欢乐吗?

以乐景写哀情

在这些酒囊饭袋的眼中,杭州还是杭州吗?那些家伙简直把临时避难的杭州当作了老家汴州。多么的讽刺呀!

你们看到了什么?

看到这么美丽的杭州,面对这群只知道享受,而不顾老百姓死活的酒囊饭袋,你们着急不着急?我们和诗人一起问问他们——

西湖歌舞几时休?

在“西湖歌舞几时休”的质问声中,在“直把杭州作汴州”的痛恨声中,你感受到了作者那一颗怎样的心?

题临安邸

[宋]林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

青山之外还有无尽的青山,高楼之外还有众多的高楼,西湖边上的轻歌曼舞什么时候才能停止呢?暖洋洋的春风把那些游玩的人都吹得如痴如醉,他们简直把杭州当成了曾经的北宋都城汴州。

暖风熏得游人醉,

直把杭州作汴州。

诗人在临安看到南宋的权贵们忘记了沦陷的中原和百姓,忘记了国家正处在危难之中,整天寻欢作乐。诗人心里愤怒,却又无奈,所以写诗讽刺南宋权贵。

愤怒 无奈

题临安邸

[宋]林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

示 儿

[宋]陆游

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

学到这里,看看这两首诗,你发现了什么共同点与不同点?

通过对这两首诗的学习,我们深深感受到了作者那拳拳爱国之心。在那样的时代,还产生一大批像作者这样不肯苟且偷生的爱国志士。课后,同学们可以搜集一些爱国诗歌,读一读,感受诗人的爱国正气。

《示儿》这首诗是诗人的 。通过抒发自己未能亲眼见到收复失地的遗憾和对祖国必然统一的坚定信念,展现了诗人的_________。

遗嘱

爱国情怀

《题临安邸》是一首讽刺诗,讽刺南宋权贵们忘记了自己的国家正处于危难之中,被淫靡之风熏得 , , 。

醉生梦死

苟且偷安

纸醉金迷

林升写景抒情

陆游叙事抒情

家国情怀

下列说法正确的是( )。

A.《示儿》这首诗的作者是苏轼

B.《示儿》中的“示”是“给……看”的意思

C.《示儿》是一首唐朝的爱国诗歌

B

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地