九下10唐雎不辱使命 课件(共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 九下10唐雎不辱使命 课件(共28张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-17 09:15:03 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

唐雎不辱使命

《战国策》

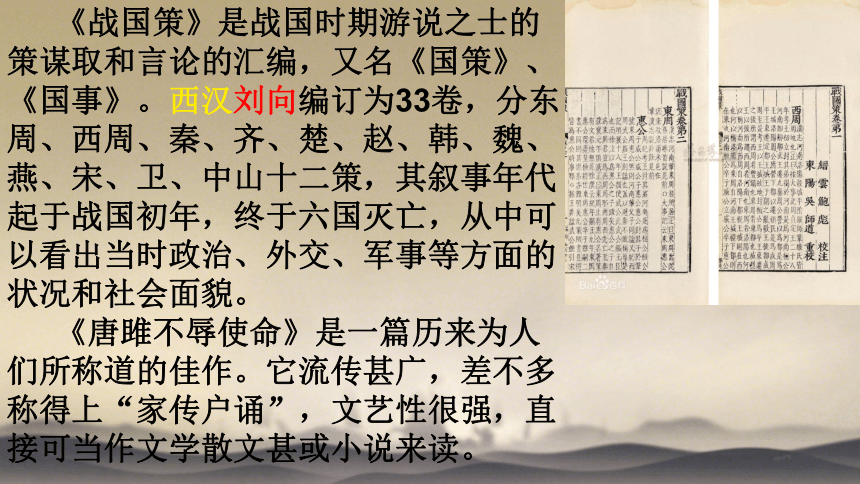

《战国策》是战国时期游说之士的策谋取和言论的汇编,又名《国策》、《国事》。西汉刘向编订为33卷,分东周、西周、秦、齐、楚、赵、韩、魏、燕、宋、卫、中山十二策,其叙事年代起于战国初年,终于六国灭亡,从中可以看出当时政治、外交、军事等方面的状况和社会面貌。

《唐雎不辱使命》是一篇历来为人们所称道的佳作。它流传甚广,差不多称得上“家传户诵”,文艺性很强,直接可当作文学散文甚或小说来读。

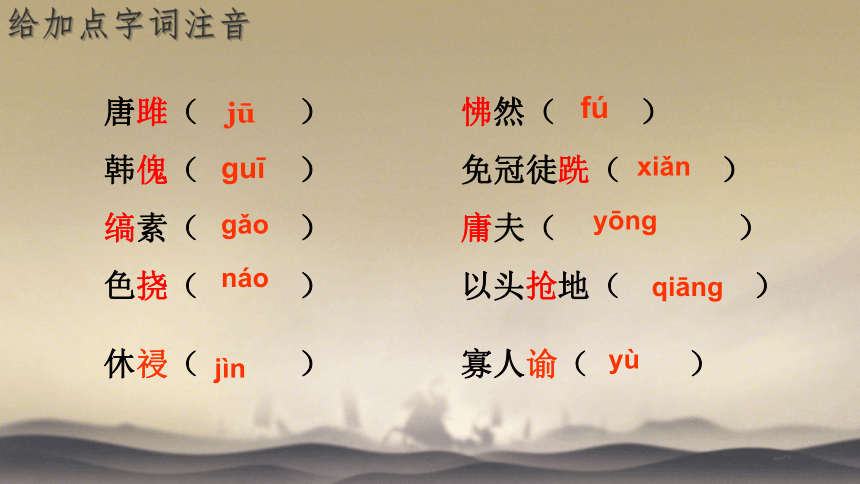

给加点字词注音

唐雎( ) 怫然( )

韩傀( ) 免冠徒跣( )

缟素( ) 庸夫( )

色挠( ) 以头抢地( )

休祲( ) 寡人谕( )

jū

fú

guī

xiǎn

gǎo

yōng

náo

qiāng

jìn

yù

整体感知

第一段

第二段

第三段

第四段

1、用自己的话创造性地复述故事。

2、故事的人物有哪些?主要人物是谁?

3、故事的主要矛盾是什么?最后的结果 是怎样的?

4、你如何评价唐雎?

故事中人物有秦始皇、安陵君、唐雎。

主要人物是唐雎。

故事的主要矛盾是对安陵的拥有。

故事的结局是秦始皇放弃了吞并安陵的打算,唐雎没有辜负出使之命。

忠于使命,有勇有谋、不畏强权、敢于献身、大义凛然

1、秦王以五百里地易安陵是出于好心吗?易地的真正目的是什么 ?

2、安陵君用什么理由拒绝了秦王的要求?

3、概括段意。

秦王不是出于什么好心,而是采取的“以大易小”的欺诈手段,企图不战而直接吞并安陵小国。

安陵君识破秦王的骗局而婉言拒绝。不亢不卑中透着坚定,“愿终守先王之地,弗敢易”,预示着将会有一场大风雨。

秦王企图吞并安陵遭到拒绝而不悦。

交待唐雎使秦的原因,是故事的开端。

1、秦王认为自己对安陵君是什么态度?

2、秦王说的是否是真心话?说说理由。

3、唐雎是如何反驳的?

4、比较安陵君的理由和唐雎的理由有何异同?

有恩于安陵君

不是真心话。实际上是对安陵君恩威并施。

先用语气极强的否定句堵住秦王带有威胁意味的试问,然后正面回答秦王,最后在对比中用一反问语气句子否定秦王的无耻要求。

相同点:都回绝了秦王的无耻妄想。

不同点:

地点、背景面对的人物不同。

唐雎回答较安陵君更为坚定有力。

1、秦王说的“天子之怒”的具体内容是什么?

2、秦王为什么要说“天子之怒”呢?

3、唐雎举专诸、聂政、要离等三个人物的目的是什么?

4、“若士必怒…今日是也”表现了唐雎的什么精神?

5、你认为唐雎的“怀怒未发,休 于天”正确吗?

伏尸百万、流血千里,即进行残酷的战争

以武力威胁,想施以恐吓而让唐雎臣服。

用他们干出的震惊天地的事件来表明自己跟他们这些有胆有识的勇士一样,不畏强权,敢于献身,并为以后的行动作了铺垫。

善于抓住斗争时机,视死如归,英气逼人,表现出他跟秦王拼命的内心活动。

1、秦王有什么样的言语和行动?

2、写出了秦王的什么心态?

神色木然而道歉(色挠,长跪而谢)

欺软怕硬、内心虚弱、卑躬屈膝、

色厉内荏、前倨后恭

爱国忠君

机智勇敢

从容镇定

不畏强权

凛然正气

基辛格问:

为什么中国人走路总喜欢低着头,而美国人走路总是抬着头?

周恩来答:

因为中国人走的是上坡路,所以总是低头攀登;而美国人正在走下坡路,所以两眼望天。

西方记者:你们国库里到底有多少人民币?

周恩来答:

共有十八元八角八分。

简析下列对话的言外之意。

50年代初,周总理接受美国记者的采访,随手将一支美国派克钢笔放在桌上。

记者:总理阁下,你们堂堂的中国人,为什么还要用我们美国生产的钢笔呢?

总理:提起这支笔啊,那可就话长了。这不是一支普通的笔,而是一个朝鲜朋友在朝鲜战场上得到的战利品,是作为礼物送给我的。我觉得有意义,就收下了贵国的这支笔。

①美国记者:

②周总理:

中国人连钢笔都生产不出来。

派克钢笔是战利品,证明美国只不过是中朝人民的手下败将。

唐雎不辱使命

《战国策》

《战国策》是战国时期游说之士的策谋取和言论的汇编,又名《国策》、《国事》。西汉刘向编订为33卷,分东周、西周、秦、齐、楚、赵、韩、魏、燕、宋、卫、中山十二策,其叙事年代起于战国初年,终于六国灭亡,从中可以看出当时政治、外交、军事等方面的状况和社会面貌。

《唐雎不辱使命》是一篇历来为人们所称道的佳作。它流传甚广,差不多称得上“家传户诵”,文艺性很强,直接可当作文学散文甚或小说来读。

给加点字词注音

唐雎( ) 怫然( )

韩傀( ) 免冠徒跣( )

缟素( ) 庸夫( )

色挠( ) 以头抢地( )

休祲( ) 寡人谕( )

jū

fú

guī

xiǎn

gǎo

yōng

náo

qiāng

jìn

yù

整体感知

第一段

第二段

第三段

第四段

1、用自己的话创造性地复述故事。

2、故事的人物有哪些?主要人物是谁?

3、故事的主要矛盾是什么?最后的结果 是怎样的?

4、你如何评价唐雎?

故事中人物有秦始皇、安陵君、唐雎。

主要人物是唐雎。

故事的主要矛盾是对安陵的拥有。

故事的结局是秦始皇放弃了吞并安陵的打算,唐雎没有辜负出使之命。

忠于使命,有勇有谋、不畏强权、敢于献身、大义凛然

1、秦王以五百里地易安陵是出于好心吗?易地的真正目的是什么 ?

2、安陵君用什么理由拒绝了秦王的要求?

3、概括段意。

秦王不是出于什么好心,而是采取的“以大易小”的欺诈手段,企图不战而直接吞并安陵小国。

安陵君识破秦王的骗局而婉言拒绝。不亢不卑中透着坚定,“愿终守先王之地,弗敢易”,预示着将会有一场大风雨。

秦王企图吞并安陵遭到拒绝而不悦。

交待唐雎使秦的原因,是故事的开端。

1、秦王认为自己对安陵君是什么态度?

2、秦王说的是否是真心话?说说理由。

3、唐雎是如何反驳的?

4、比较安陵君的理由和唐雎的理由有何异同?

有恩于安陵君

不是真心话。实际上是对安陵君恩威并施。

先用语气极强的否定句堵住秦王带有威胁意味的试问,然后正面回答秦王,最后在对比中用一反问语气句子否定秦王的无耻要求。

相同点:都回绝了秦王的无耻妄想。

不同点:

地点、背景面对的人物不同。

唐雎回答较安陵君更为坚定有力。

1、秦王说的“天子之怒”的具体内容是什么?

2、秦王为什么要说“天子之怒”呢?

3、唐雎举专诸、聂政、要离等三个人物的目的是什么?

4、“若士必怒…今日是也”表现了唐雎的什么精神?

5、你认为唐雎的“怀怒未发,休 于天”正确吗?

伏尸百万、流血千里,即进行残酷的战争

以武力威胁,想施以恐吓而让唐雎臣服。

用他们干出的震惊天地的事件来表明自己跟他们这些有胆有识的勇士一样,不畏强权,敢于献身,并为以后的行动作了铺垫。

善于抓住斗争时机,视死如归,英气逼人,表现出他跟秦王拼命的内心活动。

1、秦王有什么样的言语和行动?

2、写出了秦王的什么心态?

神色木然而道歉(色挠,长跪而谢)

欺软怕硬、内心虚弱、卑躬屈膝、

色厉内荏、前倨后恭

爱国忠君

机智勇敢

从容镇定

不畏强权

凛然正气

基辛格问:

为什么中国人走路总喜欢低着头,而美国人走路总是抬着头?

周恩来答:

因为中国人走的是上坡路,所以总是低头攀登;而美国人正在走下坡路,所以两眼望天。

西方记者:你们国库里到底有多少人民币?

周恩来答:

共有十八元八角八分。

简析下列对话的言外之意。

50年代初,周总理接受美国记者的采访,随手将一支美国派克钢笔放在桌上。

记者:总理阁下,你们堂堂的中国人,为什么还要用我们美国生产的钢笔呢?

总理:提起这支笔啊,那可就话长了。这不是一支普通的笔,而是一个朝鲜朋友在朝鲜战场上得到的战利品,是作为礼物送给我的。我觉得有意义,就收下了贵国的这支笔。

①美国记者:

②周总理:

中国人连钢笔都生产不出来。

派克钢笔是战利品,证明美国只不过是中朝人民的手下败将。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读