2025年中考语文一轮复习文言文专题课标文言文 课件(共26张ppt)七年级下册

文档属性

| 名称 | 2025年中考语文一轮复习文言文专题课标文言文 课件(共26张ppt)七年级下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-17 09:53:30 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

2025年中考语文一轮复习文言文专题★★★

课标文言文23篇

七年级下册

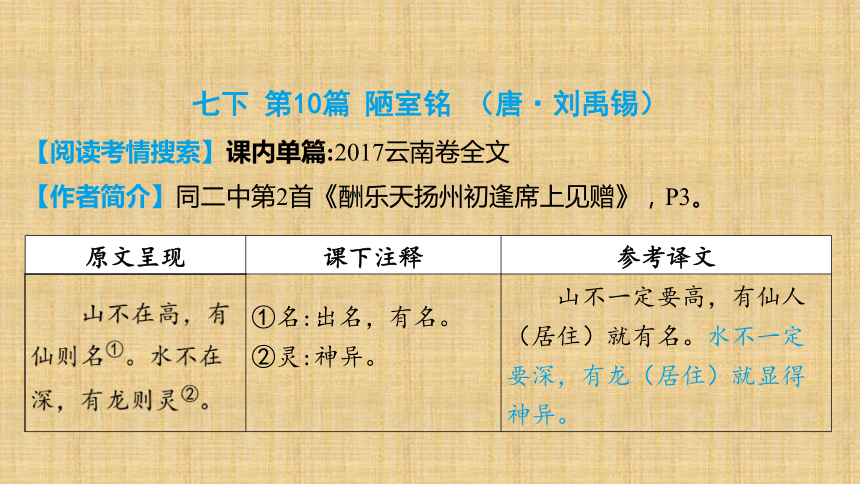

七下 第10篇 陋室铭 (唐·刘禹锡)

【阅读考情搜索】课内单篇:2017云南卷全文

【作者简介】同二中第2首《酬乐天扬州初逢席上见赠》,P3。

原文呈现 课下注释 参考译文

山不在高,有 仙则名 。水不在 深,有龙则灵 。 ①名:出名,有名。 ②灵:神异。 山不一定要高,有仙人

(居住)就有名。水不一定要深,有龙(居住)就显得神异。

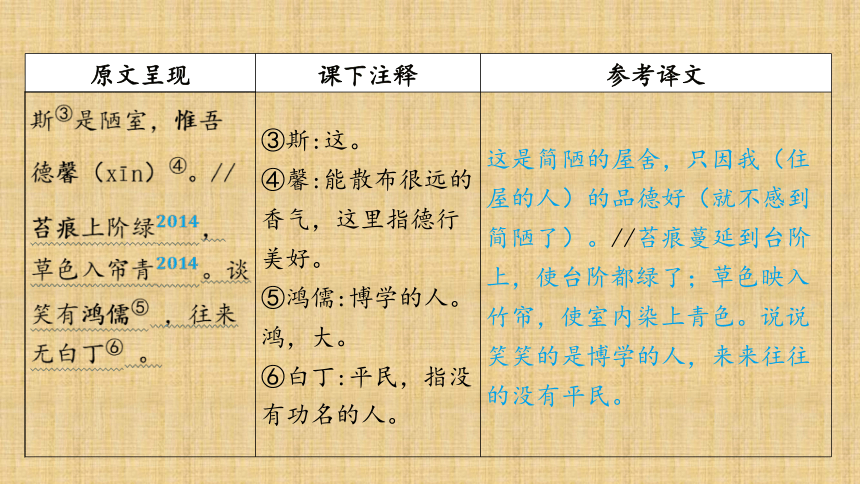

原文呈现 课下注释 参考译文

斯 是陋室,惟吾 德馨(xīn) 。//苔痕上阶绿 , 草色入帘青 。谈笑有鸿儒 ,往来无白丁 。 ③斯:这。 ④馨:能散布很远的 香气,这里指德行 美好。 ⑤鸿儒:博学的人。 鸿,大。 ⑥白丁:平民,指没 有功名的人。 这是简陋的屋舍,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。//苔痕蔓延到台阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上青色。说说笑笑的是博学的人,来来往往的没有平民。

原文呈现 课下注释 参考译文

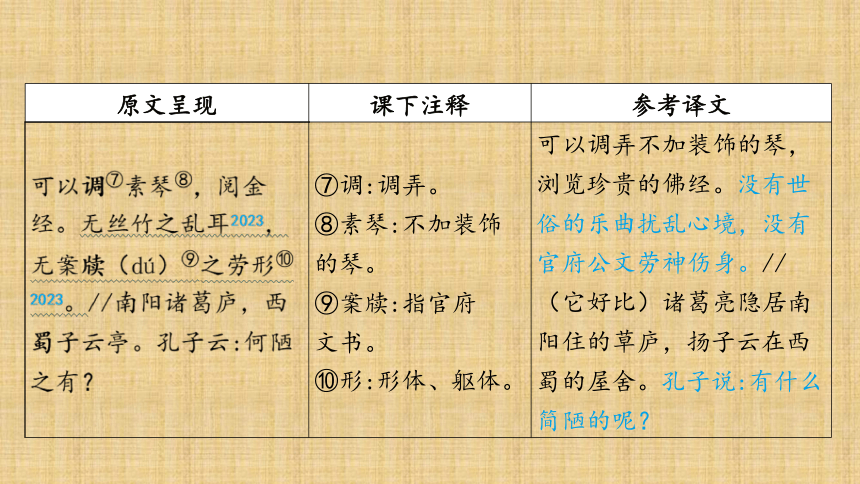

可以调素琴 ,阅金经。无丝竹之乱耳2023,无案牍(dú)之劳形 2023。//南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有? ⑦调:调弄。 ⑧素琴:不加装饰 的琴。 ⑨案牍:指官府 文书。 ⑩形:形体、躯体。 可以调弄不加装饰的琴,浏览珍贵的佛经。没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府公文劳神伤身。//(它好比)诸葛亮隐居南阳住的草庐,扬子云在西

蜀的屋舍。孔子说:有什么简陋的呢?

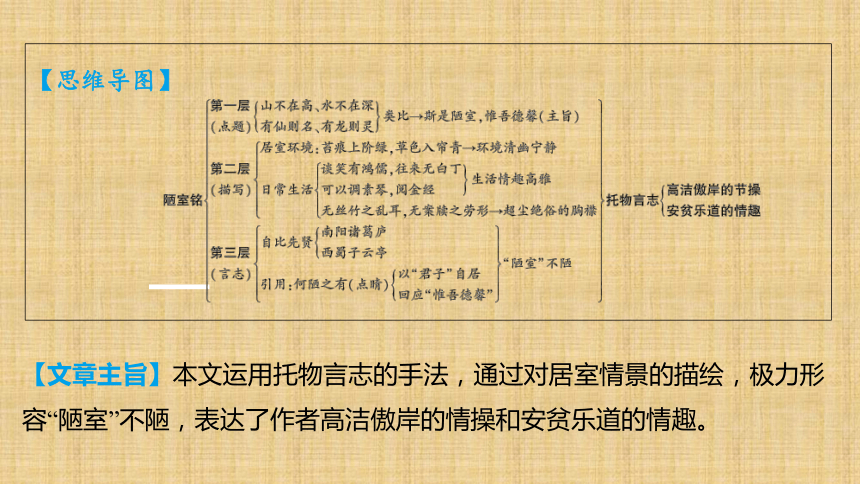

【思维导图】

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

【文章主旨】本文运用托物言志的手法,通过对居室情景的描绘,极力形

容“陋室”不陋,表达了作者高洁傲岸的情操和安贫乐道的情趣。

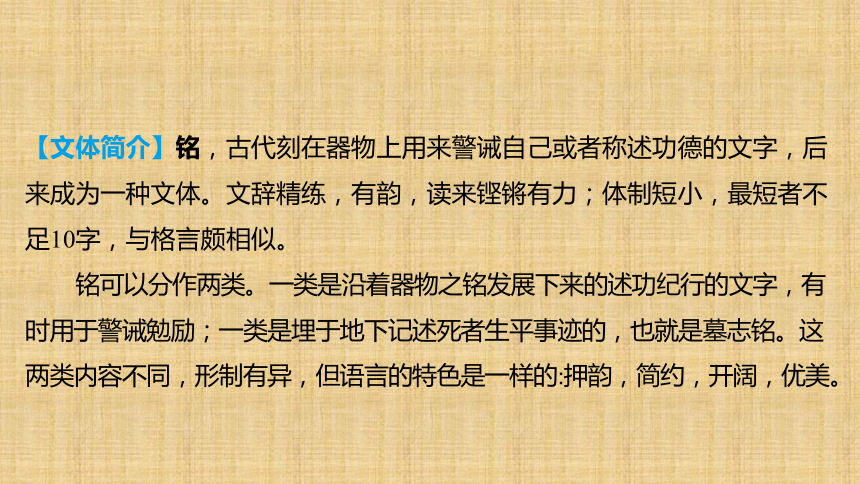

【文体简介】铭,古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后

来成为一种文体。文辞精练,有韵,读来铿锵有力;体制短小,最短者不

足10字,与格言颇相似。

铭可以分作两类。一类是沿着器物之铭发展下来的述功纪行的文字,有

时用于警诫勉励;一类是埋于地下记述死者生平事迹的,也就是墓志铭。这

两类内容不同,形制有异,但语言的特色是一样的:押韵,简约,开阔,优美。

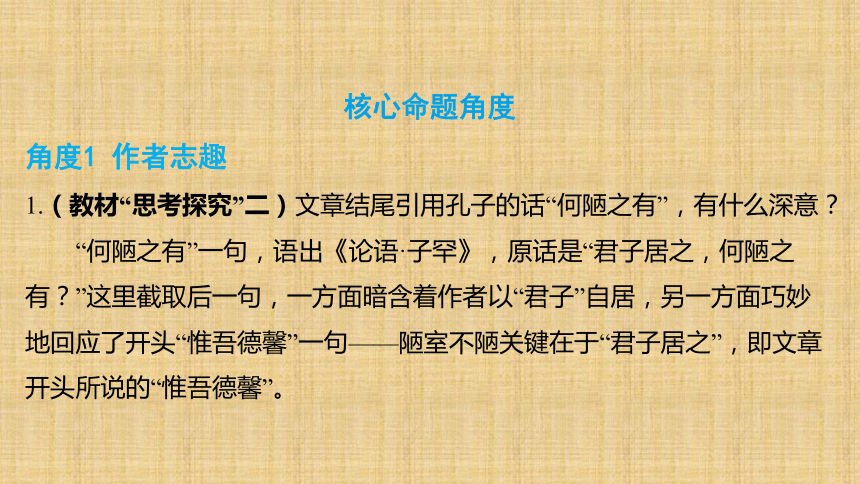

核心命题角度

角度1 作者志趣

1.(教材“思考探究”二)文章结尾引用孔子的话“何陋之有”,有什么深意?

“何陋之有”一句,语出《论语·子罕》,原话是“君子居之,何陋之

有?”这里截取后一句,一方面暗含着作者以“君子”自居,另一方面巧妙

地回应了开头“惟吾德馨”一句——陋室不陋关键在于“君子居之”,即文章

开头所说的“惟吾德馨”。

变式提问:作者身居陋室,为什么借用孔子的话说“何陋之有”?他所追求的

是怎样的一种生活情趣?

孔子原话是“君子居之,何陋之有?”这里截取后一句,一方面暗含着作

者以“君子”自居,另一方面照应了前文“惟吾德馨”,表明陋室不陋的关键在

于自己品德高尚。作者追求的是一种保持高尚情操、安贫乐道的生活情趣。

角度2 写作思路

2.结合文章内容,说说作者是如何展现“陋室不陋”的。

首先,通过有仙之山、有龙之水,引出“陋室不陋”的关键在于“德馨”;

其次,分别从陋室环境清幽、室内生活情趣高雅两个方面,具体描绘“陋

室不陋”;最后以诸葛庐、子云亭作类比,并引用孔子的话,再次强调“陋

室不陋”。

角度3 写作手法

3.探究本文托物言志手法的运用。

作者借“陋室”表达自己的志趣。他笔下的陋室,是“苔痕上阶绿”,读

者从淡雅之色中可以感触作者的恬淡之心;是“草色入帘青”,淡雅中又生

机盎然,读者可以感受到作者恬淡中充满生机的鲜活生活状态;而“素琴”

“金经”则暗示了作者质朴高雅的情趣。通过对陋室的描绘和歌颂,表达了

作者甘于淡泊、不为物役的高尚情操。

4.结合文章内容分析类比手法在文中的运用。

变式提问:作者在文章的开篇是如何运用类比手法引出全文主旨的?

(2014吉林)(答案为第①点)

①开头以“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”类比“斯是陋

室,惟吾德馨”,说明陋室也可借高尚之士散发芬芳,以类比的方式开头,

引出“斯是陋室,惟吾德馨”的主旨,也为后面歌颂陋室埋下了伏笔。

②结尾用“南阳诸葛庐”“西蜀子云亭”类比“陋室”,指出此室可以与古

代先贤的居室比美。

角度4 名句赏读

◎斯是陋室,惟吾德馨。[①直接指出因为主人的德行好,故陋室不陋。

②不管身处的环境多么恶劣,只要品德高尚,人格魅力便会芳香四溢。]

◎谈笑有鸿儒,往来无白丁。[表现作者交往之雅。]

七下 第11篇 爱莲说 (北宋·周敦颐)

【阅读考情搜索】近11年未考,2025阅读强预测

【作者简介】周敦颐(1017—1073),字茂叔,道州营道人,北宋哲学家,

著有《太极图说》《通书》等。

原文呈现 课下注释 参考译文

水陆草木之花,可爱者甚蕃(fán) 。晋陶渊明独 爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。 ①蕃:多。 ②独:只。 水上、地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明只喜欢菊花。自唐朝以来,世人很喜欢牡丹。

原文呈现 课下注释 参考译文

予独爱莲之出淤(yū)泥而不染 ,濯(zhuó) 清涟(lián)而不妖 , ③染:沾染(污秽)。 ④濯:洗。 ⑤涟:水波。 ⑥妖:艳丽。 我则只喜爱莲——莲从河沟、池塘里积存的污泥里生长出来,却不沾染(污秽),经过清水洗涤但不显得妖艳,

原文呈现 课下注释 参考译文

中通外直 ,不蔓不枝 ,香远益清,亭亭净植 ,可远观而不可亵(xiè)玩焉。 ⑦亭亭:耸立的样子。 ⑧植:竖立。 ⑨亵玩:靠近赏玩。亵,亲近而不庄重。 (莲的柄)内部贯通,外部笔

直,不横生藤蔓,不旁生枝茎,香气远闻更加清芬,洁净地挺立(在水中),(只)可以从远处观赏,却不能靠近赏玩啊。

原文呈现 课下注释 参考译文

予谓菊,花之隐逸 者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。 ⑩隐逸:隐居避世。这里是说菊花不与别的花争奇斗艳。 我认为,菊是花中的隐居避

世者;牡丹是花中的富贵者;莲

是花中的君子。

原文呈现 课下注释 参考译文

噫(yī) !菊之爱,陶后鲜(xiǎn)有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜 乎众矣。 噫:叹词, 表示感慨。 鲜:少。 宜:应当。 唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的爱,应当人很多了。

【思维导图】

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【文章主旨】本文通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞高洁的品

格,从而表现了作者洁身自爱的高洁人格,以及对追名逐利的世态的厌恶。

【文体简介】说,是古代的一种议论性文体。大多是就一事、一物或一种

现象抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,有波澜起伏,

篇幅一般不长,跟现代杂文颇为相似。如《马说》《爱莲说》等。

核心命题角度

角度1 高洁情操

1.(教材“思考探究”三)《爱莲说》称莲为“花之君子”,根据课文内容,

说说作者心目中的君子具备哪些美好品质。和同学讨论一下,如何理解

“出淤泥而不染”的人生境界?

①美好品质:“出淤泥而不染”象征君子身处污浊环境而不同流合污、不

随俗浮沉的品质;“濯清涟而不妖”象征君子的庄重、质朴,不哗众取宠,

不炫耀自己;“中通外直,不蔓不枝”象征君子的正直不苟,豁达大度;“香

远益清,亭亭净植”象征君子美好的姿态气质。

②理解:“出淤泥而不染”指要在污浊的世间独立不移,永远保持清白的

操守和正直的品德。

2.“莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣”表达了作者怎样的思想感

情?(2013重庆B卷)

示例:对世人缺少君子之德的遗憾(惋惜,慨叹),对世人追名逐利、

趋炎附势的鄙视(批判,嘲讽)。

角度2 写作手法

3.文中的“牡丹”“菊”“莲”分别象征什么样的人?

牡丹——“花之富贵者”,象征追求功名富贵的人;菊——“花之隐逸

者”,象征不趋炎附势的隐士;莲——“花之君子者”,象征品行高尚的贤

能之士。

4.《爱莲说》主要运用了衬托的手法,请结合文章简要分析这种手法的作用。

作者用“菊”和“牡丹”来衬托莲的高洁品质,表现了自己不慕名利、洁

身自好的情操。

角度3 名句赏读

◎出淤泥而不染,濯清涟而不妖。[①象征君子既不与世俗同流合污、不

随俗浮沉,又端庄质朴,不哗众取宠,不炫耀自己的品质。表达了对莲品

格的赞美和对美好精神境界的追求。②一个人应不受环境影响,要时刻保

持崇高的个性节操。]

◎香远益清,亭亭净植。[①从嗅觉、视觉角度写莲花气味清芬、洁净挺

立。②象征君子美好的姿态气质。]

◎中通外直,不蔓不枝。[描写莲的茎,象征君子的正直不苟、豁达大度,

表现君子行为刚正、通达事理、不攀附权贵的品格。]

2025年中考语文一轮复习文言文专题★★★

课标文言文23篇

七年级下册

七下 第10篇 陋室铭 (唐·刘禹锡)

【阅读考情搜索】课内单篇:2017云南卷全文

【作者简介】同二中第2首《酬乐天扬州初逢席上见赠》,P3。

原文呈现 课下注释 参考译文

山不在高,有 仙则名 。水不在 深,有龙则灵 。 ①名:出名,有名。 ②灵:神异。 山不一定要高,有仙人

(居住)就有名。水不一定要深,有龙(居住)就显得神异。

原文呈现 课下注释 参考译文

斯 是陋室,惟吾 德馨(xīn) 。//苔痕上阶绿 , 草色入帘青 。谈笑有鸿儒 ,往来无白丁 。 ③斯:这。 ④馨:能散布很远的 香气,这里指德行 美好。 ⑤鸿儒:博学的人。 鸿,大。 ⑥白丁:平民,指没 有功名的人。 这是简陋的屋舍,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。//苔痕蔓延到台阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上青色。说说笑笑的是博学的人,来来往往的没有平民。

原文呈现 课下注释 参考译文

可以调素琴 ,阅金经。无丝竹之乱耳2023,无案牍(dú)之劳形 2023。//南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有? ⑦调:调弄。 ⑧素琴:不加装饰 的琴。 ⑨案牍:指官府 文书。 ⑩形:形体、躯体。 可以调弄不加装饰的琴,浏览珍贵的佛经。没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府公文劳神伤身。//(它好比)诸葛亮隐居南阳住的草庐,扬子云在西

蜀的屋舍。孔子说:有什么简陋的呢?

【思维导图】

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

【文章主旨】本文运用托物言志的手法,通过对居室情景的描绘,极力形

容“陋室”不陋,表达了作者高洁傲岸的情操和安贫乐道的情趣。

【文体简介】铭,古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后

来成为一种文体。文辞精练,有韵,读来铿锵有力;体制短小,最短者不

足10字,与格言颇相似。

铭可以分作两类。一类是沿着器物之铭发展下来的述功纪行的文字,有

时用于警诫勉励;一类是埋于地下记述死者生平事迹的,也就是墓志铭。这

两类内容不同,形制有异,但语言的特色是一样的:押韵,简约,开阔,优美。

核心命题角度

角度1 作者志趣

1.(教材“思考探究”二)文章结尾引用孔子的话“何陋之有”,有什么深意?

“何陋之有”一句,语出《论语·子罕》,原话是“君子居之,何陋之

有?”这里截取后一句,一方面暗含着作者以“君子”自居,另一方面巧妙

地回应了开头“惟吾德馨”一句——陋室不陋关键在于“君子居之”,即文章

开头所说的“惟吾德馨”。

变式提问:作者身居陋室,为什么借用孔子的话说“何陋之有”?他所追求的

是怎样的一种生活情趣?

孔子原话是“君子居之,何陋之有?”这里截取后一句,一方面暗含着作

者以“君子”自居,另一方面照应了前文“惟吾德馨”,表明陋室不陋的关键在

于自己品德高尚。作者追求的是一种保持高尚情操、安贫乐道的生活情趣。

角度2 写作思路

2.结合文章内容,说说作者是如何展现“陋室不陋”的。

首先,通过有仙之山、有龙之水,引出“陋室不陋”的关键在于“德馨”;

其次,分别从陋室环境清幽、室内生活情趣高雅两个方面,具体描绘“陋

室不陋”;最后以诸葛庐、子云亭作类比,并引用孔子的话,再次强调“陋

室不陋”。

角度3 写作手法

3.探究本文托物言志手法的运用。

作者借“陋室”表达自己的志趣。他笔下的陋室,是“苔痕上阶绿”,读

者从淡雅之色中可以感触作者的恬淡之心;是“草色入帘青”,淡雅中又生

机盎然,读者可以感受到作者恬淡中充满生机的鲜活生活状态;而“素琴”

“金经”则暗示了作者质朴高雅的情趣。通过对陋室的描绘和歌颂,表达了

作者甘于淡泊、不为物役的高尚情操。

4.结合文章内容分析类比手法在文中的运用。

变式提问:作者在文章的开篇是如何运用类比手法引出全文主旨的?

(2014吉林)(答案为第①点)

①开头以“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”类比“斯是陋

室,惟吾德馨”,说明陋室也可借高尚之士散发芬芳,以类比的方式开头,

引出“斯是陋室,惟吾德馨”的主旨,也为后面歌颂陋室埋下了伏笔。

②结尾用“南阳诸葛庐”“西蜀子云亭”类比“陋室”,指出此室可以与古

代先贤的居室比美。

角度4 名句赏读

◎斯是陋室,惟吾德馨。[①直接指出因为主人的德行好,故陋室不陋。

②不管身处的环境多么恶劣,只要品德高尚,人格魅力便会芳香四溢。]

◎谈笑有鸿儒,往来无白丁。[表现作者交往之雅。]

七下 第11篇 爱莲说 (北宋·周敦颐)

【阅读考情搜索】近11年未考,2025阅读强预测

【作者简介】周敦颐(1017—1073),字茂叔,道州营道人,北宋哲学家,

著有《太极图说》《通书》等。

原文呈现 课下注释 参考译文

水陆草木之花,可爱者甚蕃(fán) 。晋陶渊明独 爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。 ①蕃:多。 ②独:只。 水上、地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明只喜欢菊花。自唐朝以来,世人很喜欢牡丹。

原文呈现 课下注释 参考译文

予独爱莲之出淤(yū)泥而不染 ,濯(zhuó) 清涟(lián)而不妖 , ③染:沾染(污秽)。 ④濯:洗。 ⑤涟:水波。 ⑥妖:艳丽。 我则只喜爱莲——莲从河沟、池塘里积存的污泥里生长出来,却不沾染(污秽),经过清水洗涤但不显得妖艳,

原文呈现 课下注释 参考译文

中通外直 ,不蔓不枝 ,香远益清,亭亭净植 ,可远观而不可亵(xiè)玩焉。 ⑦亭亭:耸立的样子。 ⑧植:竖立。 ⑨亵玩:靠近赏玩。亵,亲近而不庄重。 (莲的柄)内部贯通,外部笔

直,不横生藤蔓,不旁生枝茎,香气远闻更加清芬,洁净地挺立(在水中),(只)可以从远处观赏,却不能靠近赏玩啊。

原文呈现 课下注释 参考译文

予谓菊,花之隐逸 者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。 ⑩隐逸:隐居避世。这里是说菊花不与别的花争奇斗艳。 我认为,菊是花中的隐居避

世者;牡丹是花中的富贵者;莲

是花中的君子。

原文呈现 课下注释 参考译文

噫(yī) !菊之爱,陶后鲜(xiǎn)有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜 乎众矣。 噫:叹词, 表示感慨。 鲜:少。 宜:应当。 唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的爱,应当人很多了。

【思维导图】

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【文章主旨】本文通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞高洁的品

格,从而表现了作者洁身自爱的高洁人格,以及对追名逐利的世态的厌恶。

【文体简介】说,是古代的一种议论性文体。大多是就一事、一物或一种

现象抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,有波澜起伏,

篇幅一般不长,跟现代杂文颇为相似。如《马说》《爱莲说》等。

核心命题角度

角度1 高洁情操

1.(教材“思考探究”三)《爱莲说》称莲为“花之君子”,根据课文内容,

说说作者心目中的君子具备哪些美好品质。和同学讨论一下,如何理解

“出淤泥而不染”的人生境界?

①美好品质:“出淤泥而不染”象征君子身处污浊环境而不同流合污、不

随俗浮沉的品质;“濯清涟而不妖”象征君子的庄重、质朴,不哗众取宠,

不炫耀自己;“中通外直,不蔓不枝”象征君子的正直不苟,豁达大度;“香

远益清,亭亭净植”象征君子美好的姿态气质。

②理解:“出淤泥而不染”指要在污浊的世间独立不移,永远保持清白的

操守和正直的品德。

2.“莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣”表达了作者怎样的思想感

情?(2013重庆B卷)

示例:对世人缺少君子之德的遗憾(惋惜,慨叹),对世人追名逐利、

趋炎附势的鄙视(批判,嘲讽)。

角度2 写作手法

3.文中的“牡丹”“菊”“莲”分别象征什么样的人?

牡丹——“花之富贵者”,象征追求功名富贵的人;菊——“花之隐逸

者”,象征不趋炎附势的隐士;莲——“花之君子者”,象征品行高尚的贤

能之士。

4.《爱莲说》主要运用了衬托的手法,请结合文章简要分析这种手法的作用。

作者用“菊”和“牡丹”来衬托莲的高洁品质,表现了自己不慕名利、洁

身自好的情操。

角度3 名句赏读

◎出淤泥而不染,濯清涟而不妖。[①象征君子既不与世俗同流合污、不

随俗浮沉,又端庄质朴,不哗众取宠,不炫耀自己的品质。表达了对莲品

格的赞美和对美好精神境界的追求。②一个人应不受环境影响,要时刻保

持崇高的个性节操。]

◎香远益清,亭亭净植。[①从嗅觉、视觉角度写莲花气味清芬、洁净挺

立。②象征君子美好的姿态气质。]

◎中通外直,不蔓不枝。[描写莲的茎,象征君子的正直不苟、豁达大度,

表现君子行为刚正、通达事理、不攀附权贵的品格。]

同课章节目录