第23课 马说 课件(共30张PPT)

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

马说

伯乐相马

学习目标

1.积累文言词语,把握文章大意。

2.理解伯乐与千里马的寓意,体会托物寓意的写法。

3.理解作者的写作意图与所抒发的情感。

初读课文,整体感知

“说”,是古代的一种议论体裁,是文人志士对事物有感而发,宣泄心中郁闷,托物寓意的一种体裁。

“说”可以发表议论,也可以记事,是为了说明一个道理。

《马说》即谈马、论马。

文体知识

世/有伯乐(lè),然后/有/千里马。千里马/常有,而/伯乐不常有。故/虽有名马,祗辱于/奴隶人之手,骈(pián )死于/ 槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里/称(chēnɡ)也。

马之千里者,一食(shí)/或尽粟(sù)一石。食(sì)马者/不知其能千里而食(sì)也。是马也,虽/有千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美/不外见(xiàn ),且/欲与常马等不可得,安求/其能千里也?

策之/不以其道,食(sì)之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执策/而临之,曰:“天下/无马!”呜呼!其/真无马邪(yé)? 其/真不知马也。

《马说》

韩愈

译读课文,疏通大意

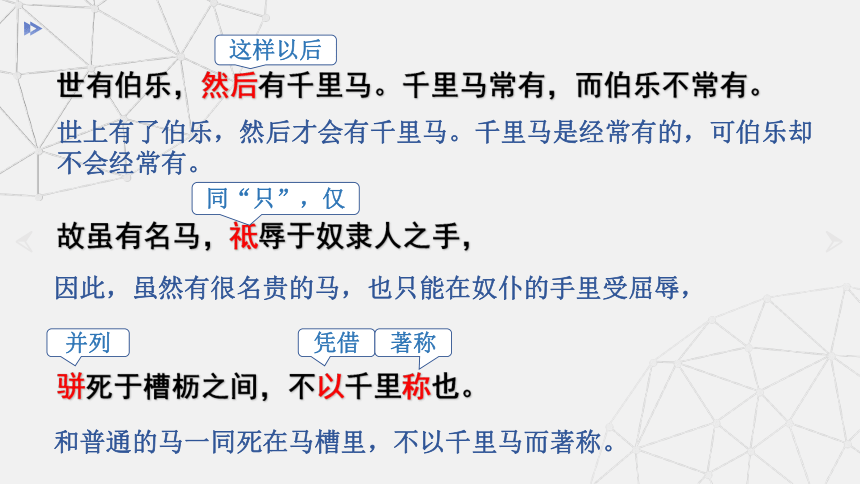

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,

骈死于槽枥之间,不以千里称也。

这样以后

世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马是经常有的,可伯乐却不会经常有。

和普通的马一同死在马槽里,不以千里马而著称。

凭借

著称

因此,虽然有很名贵的马,也只能在奴仆的手里受屈辱,

同“只”,仅

并列

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,

且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

有时

同“饲”,喂

这

日行千里的马,吃一次有时能吃完一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。

(所以)这样的马,虽有日行千里的能耐,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就表现不出来,

结构助词,的

尚且

想要和普通的马相等尚且办不到,怎么能要求它日行千里呢?

定语后置标志

吃

同“现”

相等

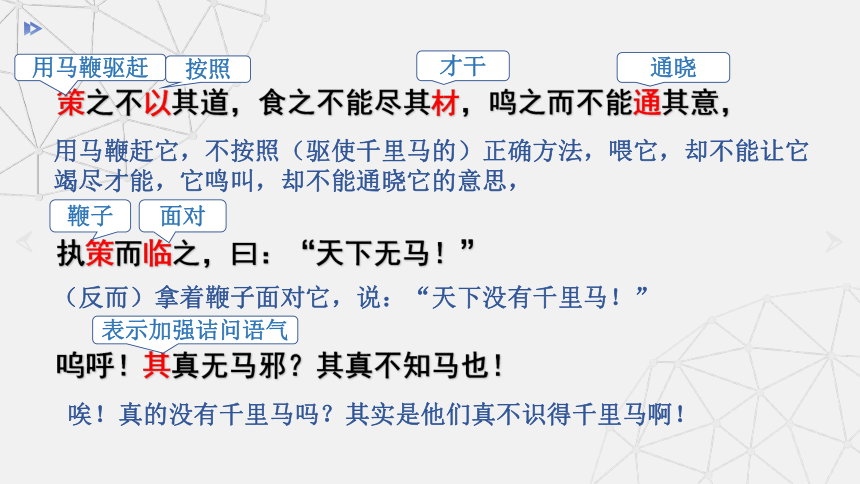

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,

执策而临之,曰:“天下无马!”

呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

鞭子

用马鞭赶它,不按照(驱使千里马的)正确方法,喂它,却不能让它竭尽才能,它鸣叫,却不能通晓它的意思,

唉!真的没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

面对

表示加强诘问语气

(反而)拿着鞭子面对它,说:“天下没有千里马!”

用马鞭驱赶

按照

才干

通晓

积累字词,夯实基础

1.祗辱于奴隶人之手

——“祗”同“衹(只)”,只、仅。

2.食马者不知其能千里而食也

——“食”同“饲”,喂。

3.才美不外见

——“见”同“现”。

通假字

2.之

祗辱于奴隶人之手

马之千里者

策之不以其道

鸣之而不能通其意

执策而临之

表转折,可是

表承接

表修饰

助词,的

助词,定语后置标志

代词,千里马

助词,调节音节

3.以

不以千里称也

策之不以其道

凭借

按照

1.而

而伯乐不常有

不知其能千里而食也

一词多义

5.也

表陈述语气

表反问语气

表停顿

不以千里称也

安求其能千里也

是马也

其真不知马也

表感叹语气

4.策

策之不以其道

鞭打,名词作动词用

执策而临之

鞭子,名词

一词多义

6.能

虽有千里之能

安求其能千里也

才能,本领

能够

食之而不能尽其材

食不饱

7.食

通“饲”,喂养

吃

“策之不以其道”

名词活用作动词,用鞭子打。

“食之不能尽其材”

形容词用作动词,竭尽。

“一食或尽粟一石”

形容词用作动词,吃尽。

“食马者不知其能千里而食也”

数量词活用作动词,日行千里。

词类活用

“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间 ”

倒装句(状语后置)

“食马者不知其能千里而食( 之)也”

省略句(省略“食”的宾语“之”)

“马之千里者”

“一食或尽粟一石”

特殊句式

定语后置(翻译时:“千里马”、“一石粟”)

品读课文,赏析写法

指出千里马被埋没的原因“食马者不知其能千里而食也。”

第一段

提出论点:

“世有伯乐,

然后有千里马。”

正面论证

“千里马常有,而伯乐不常有。”

反面论证

“故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,

不以千里称也。”

第二段

进一步从反面论证

第三段

痛斥执策者的愚蠢,勾画执策者狂妄无知的形象

作者厉声反诘执策者,表达中心:其真不知马也!

课文分析

本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

作者发出的种种愤慨,难道仅是为千里马打抱不平吗?

韩愈(768——824),字退之,唐代文学家、思想家、教育家。世称韩昌黎,谥号“文”,又称韩文公,官至吏部侍郎,故又称韩吏部。

25岁中进士。

散文尤其著名,有“文起八代之衰”的美誉,与柳宗元同为“古文运动”倡导者,是“唐宋八大家”之首。

有大量诗文作品:《马说》《师说》《进学解》《早春呈水部张十八员外》

韩愈其人

《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。

写作背景

托物寓意

千里马

人才

伯乐

赏识人才的人

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才的现象,寄予作者对人才遭受屈辱、被埋没的感慨和愤意。

食马者

浅薄愚妄的统治者

千里马难遇伯乐

贤才难遇明君

欲济无舟楫,端居耻圣明。

——孟浩然《 望洞庭湖赠张丞相 》

我劝天公重抖擞,不拘一格降人才

——龚自珍《己亥杂诗》

前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下。

——陈子昂《登幽州台歌》

韩愈的不平而鸣,并非只为一己之私而鸣,而是为了一个时代 ,乃至历史上所有怀才不遇的有志难伸者的呐喊和愤懑。

本文运用托物寓意的写作手法,借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才的现象,希望统治者能识别人才,重用人才。全文寄托作者的愤懑不平,并对统治者埋没、摧残人才进行讽刺和控诉。

文章总结

拓展延伸,归纳总结

有人认为“世有伯乐,然后有千里马”的说法,过分夸大了“伯乐”的主要作用,不符合客观规律。对此你有什么看法?

杜牧虽然怀才不遇,却成就了万世诗名;刘禹锡虽然身居陋室,安贫乐道的美德却流芳百世;东坡居士虽然常遭贬谪,却修炼出了空前绝后的乐观豁达。

千里马需要伯乐来识别。

但千里马的命运并非完全取决于伯乐。

伯乐固然重要,千里马自身的才华和努力同样重要。

不患无位,患所以立;不患莫己知,求为可知也。

——《论语·里仁》

译文:不要担心自己没有官位(合适的位置),而是要看自己有没有胜任这个位置的才能 ;不要担心没有人知道自己(的才能),而是要追求成为值得别人知道的人。

只有努力提升自己的德才修养,让自己先成为一匹“千里马”,才是最根本的。

如果你是千里马,你是否一定要等到伯乐的赏识才能实现自己的价值呢?

既然是千里马,就要纵横驰骋,自己开创一片天地。我们可以毛遂自荐,主动寻找伯乐,也可以充实自身,等待机遇,我们坚信,是金子,总会发光,是玫瑰,总会开放。

作业

1.在熟读的基础上,背诵《马说》。

2.识记文中重要的文言词语解释,并做好通假字、一词多义、词类活用的积累

预习提示:《茅屋为秋风所破歌》

马说

伯乐相马

学习目标

1.积累文言词语,把握文章大意。

2.理解伯乐与千里马的寓意,体会托物寓意的写法。

3.理解作者的写作意图与所抒发的情感。

初读课文,整体感知

“说”,是古代的一种议论体裁,是文人志士对事物有感而发,宣泄心中郁闷,托物寓意的一种体裁。

“说”可以发表议论,也可以记事,是为了说明一个道理。

《马说》即谈马、论马。

文体知识

世/有伯乐(lè),然后/有/千里马。千里马/常有,而/伯乐不常有。故/虽有名马,祗辱于/奴隶人之手,骈(pián )死于/ 槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里/称(chēnɡ)也。

马之千里者,一食(shí)/或尽粟(sù)一石。食(sì)马者/不知其能千里而食(sì)也。是马也,虽/有千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美/不外见(xiàn ),且/欲与常马等不可得,安求/其能千里也?

策之/不以其道,食(sì)之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执策/而临之,曰:“天下/无马!”呜呼!其/真无马邪(yé)? 其/真不知马也。

《马说》

韩愈

译读课文,疏通大意

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,

骈死于槽枥之间,不以千里称也。

这样以后

世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马是经常有的,可伯乐却不会经常有。

和普通的马一同死在马槽里,不以千里马而著称。

凭借

著称

因此,虽然有很名贵的马,也只能在奴仆的手里受屈辱,

同“只”,仅

并列

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,

且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

有时

同“饲”,喂

这

日行千里的马,吃一次有时能吃完一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。

(所以)这样的马,虽有日行千里的能耐,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就表现不出来,

结构助词,的

尚且

想要和普通的马相等尚且办不到,怎么能要求它日行千里呢?

定语后置标志

吃

同“现”

相等

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,

执策而临之,曰:“天下无马!”

呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

鞭子

用马鞭赶它,不按照(驱使千里马的)正确方法,喂它,却不能让它竭尽才能,它鸣叫,却不能通晓它的意思,

唉!真的没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

面对

表示加强诘问语气

(反而)拿着鞭子面对它,说:“天下没有千里马!”

用马鞭驱赶

按照

才干

通晓

积累字词,夯实基础

1.祗辱于奴隶人之手

——“祗”同“衹(只)”,只、仅。

2.食马者不知其能千里而食也

——“食”同“饲”,喂。

3.才美不外见

——“见”同“现”。

通假字

2.之

祗辱于奴隶人之手

马之千里者

策之不以其道

鸣之而不能通其意

执策而临之

表转折,可是

表承接

表修饰

助词,的

助词,定语后置标志

代词,千里马

助词,调节音节

3.以

不以千里称也

策之不以其道

凭借

按照

1.而

而伯乐不常有

不知其能千里而食也

一词多义

5.也

表陈述语气

表反问语气

表停顿

不以千里称也

安求其能千里也

是马也

其真不知马也

表感叹语气

4.策

策之不以其道

鞭打,名词作动词用

执策而临之

鞭子,名词

一词多义

6.能

虽有千里之能

安求其能千里也

才能,本领

能够

食之而不能尽其材

食不饱

7.食

通“饲”,喂养

吃

“策之不以其道”

名词活用作动词,用鞭子打。

“食之不能尽其材”

形容词用作动词,竭尽。

“一食或尽粟一石”

形容词用作动词,吃尽。

“食马者不知其能千里而食也”

数量词活用作动词,日行千里。

词类活用

“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间 ”

倒装句(状语后置)

“食马者不知其能千里而食( 之)也”

省略句(省略“食”的宾语“之”)

“马之千里者”

“一食或尽粟一石”

特殊句式

定语后置(翻译时:“千里马”、“一石粟”)

品读课文,赏析写法

指出千里马被埋没的原因“食马者不知其能千里而食也。”

第一段

提出论点:

“世有伯乐,

然后有千里马。”

正面论证

“千里马常有,而伯乐不常有。”

反面论证

“故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,

不以千里称也。”

第二段

进一步从反面论证

第三段

痛斥执策者的愚蠢,勾画执策者狂妄无知的形象

作者厉声反诘执策者,表达中心:其真不知马也!

课文分析

本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

作者发出的种种愤慨,难道仅是为千里马打抱不平吗?

韩愈(768——824),字退之,唐代文学家、思想家、教育家。世称韩昌黎,谥号“文”,又称韩文公,官至吏部侍郎,故又称韩吏部。

25岁中进士。

散文尤其著名,有“文起八代之衰”的美誉,与柳宗元同为“古文运动”倡导者,是“唐宋八大家”之首。

有大量诗文作品:《马说》《师说》《进学解》《早春呈水部张十八员外》

韩愈其人

《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。

写作背景

托物寓意

千里马

人才

伯乐

赏识人才的人

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才的现象,寄予作者对人才遭受屈辱、被埋没的感慨和愤意。

食马者

浅薄愚妄的统治者

千里马难遇伯乐

贤才难遇明君

欲济无舟楫,端居耻圣明。

——孟浩然《 望洞庭湖赠张丞相 》

我劝天公重抖擞,不拘一格降人才

——龚自珍《己亥杂诗》

前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下。

——陈子昂《登幽州台歌》

韩愈的不平而鸣,并非只为一己之私而鸣,而是为了一个时代 ,乃至历史上所有怀才不遇的有志难伸者的呐喊和愤懑。

本文运用托物寓意的写作手法,借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才的现象,希望统治者能识别人才,重用人才。全文寄托作者的愤懑不平,并对统治者埋没、摧残人才进行讽刺和控诉。

文章总结

拓展延伸,归纳总结

有人认为“世有伯乐,然后有千里马”的说法,过分夸大了“伯乐”的主要作用,不符合客观规律。对此你有什么看法?

杜牧虽然怀才不遇,却成就了万世诗名;刘禹锡虽然身居陋室,安贫乐道的美德却流芳百世;东坡居士虽然常遭贬谪,却修炼出了空前绝后的乐观豁达。

千里马需要伯乐来识别。

但千里马的命运并非完全取决于伯乐。

伯乐固然重要,千里马自身的才华和努力同样重要。

不患无位,患所以立;不患莫己知,求为可知也。

——《论语·里仁》

译文:不要担心自己没有官位(合适的位置),而是要看自己有没有胜任这个位置的才能 ;不要担心没有人知道自己(的才能),而是要追求成为值得别人知道的人。

只有努力提升自己的德才修养,让自己先成为一匹“千里马”,才是最根本的。

如果你是千里马,你是否一定要等到伯乐的赏识才能实现自己的价值呢?

既然是千里马,就要纵横驰骋,自己开创一片天地。我们可以毛遂自荐,主动寻找伯乐,也可以充实自身,等待机遇,我们坚信,是金子,总会发光,是玫瑰,总会开放。

作业

1.在熟读的基础上,背诵《马说》。

2.识记文中重要的文言词语解释,并做好通假字、一词多义、词类活用的积累

预习提示:《茅屋为秋风所破歌》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读