14《驿路梨花》课件

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

《驿路梨花》

【课程导入】

都说梨花像雪,故岑参有“胡天八月即飞雪,千树万树梨花开”的比喻,王雱有“海棠未雨,梨花先雪”的词句。对于这样的说法,汪曾祺老师不认可:“梅花雪,梨花月,梨花的瓣子是月亮做的。”

“梨花院落溶溶月”、“一树梨花一溪月”,月色皎洁,梨花莹润,溪水澄澈,如梦似幻,梨花与月,真是绝配。

梨花,自古以来在文人墨客的笔下便是纯洁、美好的象征。而开在驿路边的梨花,又有着什么样的故事呢?本节课让我们一起走进彭荆风的《驿路梨花》。

有关梨花的诗句

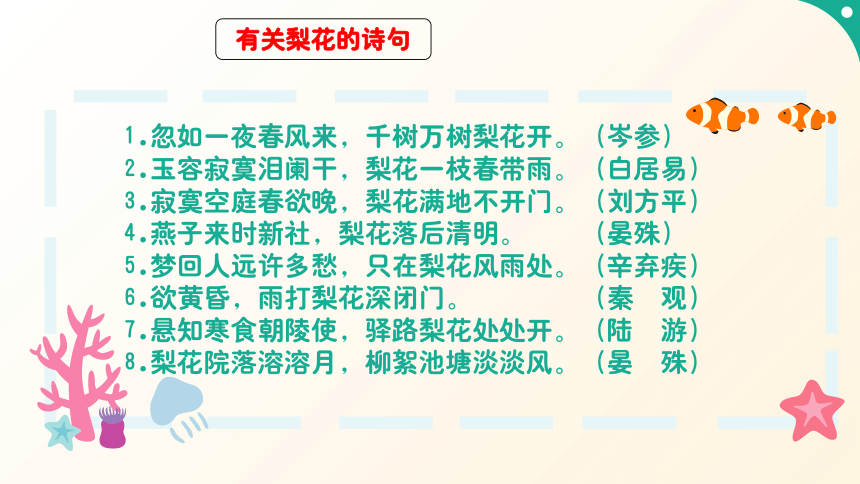

1.忽如一夜春风来,千树万树梨花开。(岑参)

2.玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。(白居易)

3.寂寞空庭春欲晚,梨花满地不开门。(刘方平)

4.燕子来时新社,梨花落后清明。 (晏殊)

5.梦回人远许多愁,只在梨花风雨处。(辛弃疾)

6.欲黄昏,雨打梨花深闭门。 (秦 观)

7.悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开。(陆 游)

8.梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡风。(晏 殊)

【彭荆风】(1929-2018),江西萍乡人。1949年夏参加中国人民解放军,1950年春随军进入云南。三十年来,他一直生活在云南边寨,熟悉当地少数民族的生活,写了许多反映边疆生活的作品。代表作品《解放大西南》曾获第五届鲁迅文学奖,《今夜月色好》获第八届全国优秀短篇小说奖。

认识作者

《驿路梨花》是彭荆风于1977年秋写的,当时,党中央重新提出要学习雷锋精神,作者记忆的闸门也被叩开了,他想起了许许多多边疆地区的朴实的人和事,想起了那深山大岭里供旅人方便的小茅屋,想起了默默为茅屋打柴、背水的哈尼族人,以及为了后来的旅客,临行前都要给小茅屋做点事的先行者。想起这些,一股无形的力量迫使彭荆风拿起笔来,写就了《驿路梨花》。

了解背景

哈尼族是跨境而居的国际性民族,也是中国少数民族之一,是中国一个古老的民族。哈尼族主要分布于云南。

【哈尼族】

正音正字

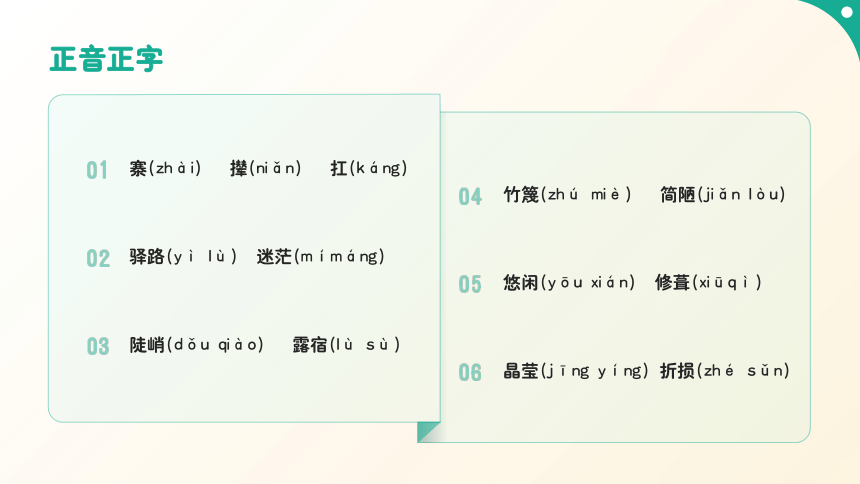

竹篾(zhú miè) 简陋(jiǎn lòu)

04

悠闲(yōu xián) 修葺(xiūqì)

05

晶莹(jīng yíng) 折损(zhé sǔn)

06

寨(zhài) 撵(niǎn) 扛(káng)

01

驿路(yì lù) 迷茫(mímáng)

02

陡峭(dǒu qiào) 露宿(lù sù)

03

根据人物,梳理情节

PART TWO

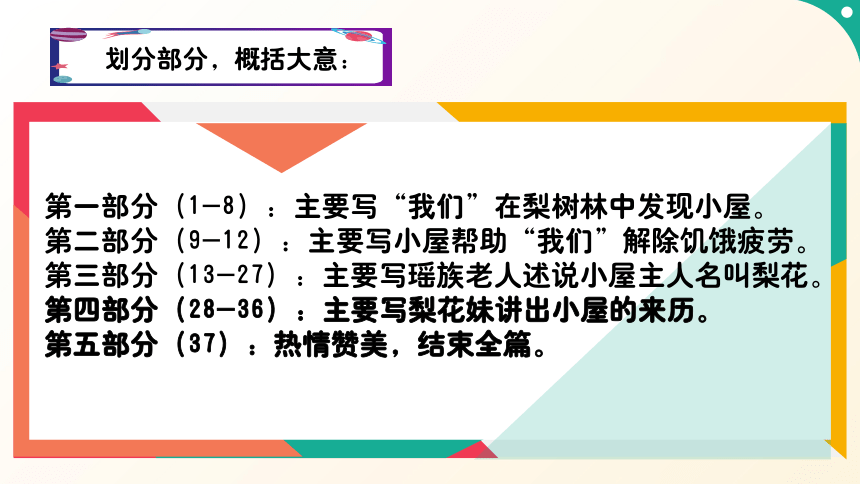

第一部分(1-8):主要写“我们”在梨树林中发现小屋。

第二部分(9-12):主要写小屋帮助“我们”解除饥饿疲劳。

第三部分(13-27):主要写瑶族老人述说小屋主人名叫梨花。

第四部分(28-36):主要写梨花妹讲出小屋的来历。

第五部分(37):热情赞美,结束全篇。

划分部分,概括大意:

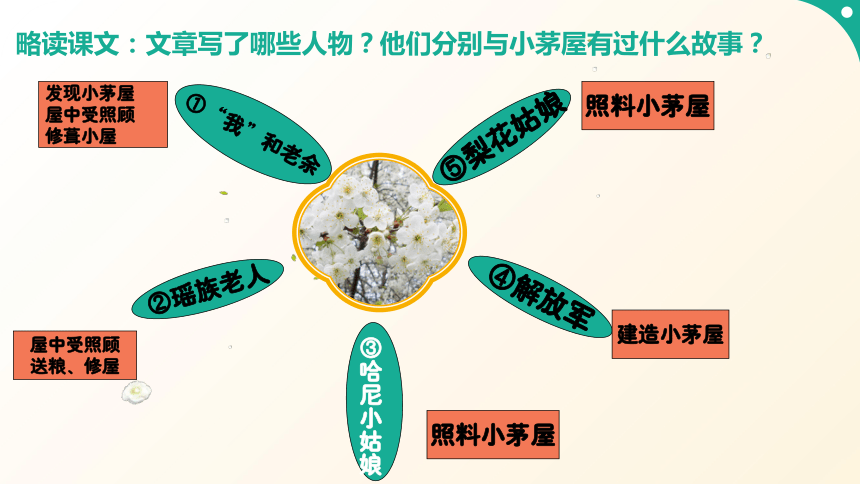

①“我”和老余

②瑶族老人

④解放军

⑤梨花姑娘

发现小茅屋

屋中受照顾

修葺小屋

屋中受照顾

送粮、修屋

照料小茅屋

建造小茅屋

照料小茅屋

③哈尼小姑娘

略读课文:文章写了哪些人物?他们分别与小茅屋有过什么故事?

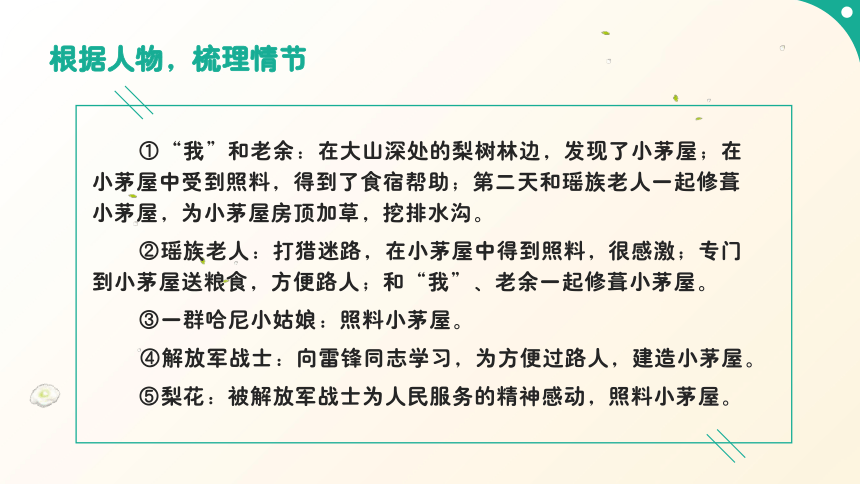

①“我”和老余:在大山深处的梨树林边,发现了小茅屋;在小茅屋中受到照料,得到了食宿帮助;第二天和瑶族老人一起修葺小茅屋,为小茅屋房顶加草,挖排水沟。

②瑶族老人:打猎迷路,在小茅屋中得到照料,很感激;专门到小茅屋送粮食,方便路人;和“我”、老余一起修葺小茅屋。

③一群哈尼小姑娘:照料小茅屋。

④解放军战士:向雷锋同志学习,为方便过路人,建造小茅屋。

⑤梨花:被解放军战士为人民服务的精神感动,照料小茅屋。

根据人物,梳理情节

他们都为小茅屋做出了贡献,都是小茅屋的主人。

小说通过讲述一个发生在哀牢山深处一座小茅屋的故事,生动地展示了雷锋精神在祖国边疆军民中生根、开花、发扬光大的动人情景,再现了西南边疆少数民族乐于助人、热情好客的淳朴民风,歌颂了互帮互助的良好社会风貌。

根据人物,梳理情节

小说记叙顺序

PART THREE

课文顺序

小茅屋的存在时间顺序

1.“我”和老余投宿茅屋

2.瑶族老人借住送米

3.妹妹接替姐姐照料茅屋

5.哈尼姑娘梨花照料茅屋

1.“我”和老余投宿茅屋

2.瑶族老人借住送米

3.妹妹接替姐姐照料茅屋

4.解放军过夜盖茅屋

5.哈尼姑娘梨花照料茅屋

4.解放军过夜盖茅屋

说一说:课文顺序和小茅屋的存在时间顺序哪一种更好?说说理由。

分别按照课文顺序和小茅屋的存在时间顺序复述课文。

顺叙

按照事件的发生、发展和结局的时间顺序来写就是顺叙。一般包括时间的先后、空间或地点的转换和事件发展的过程。

暮色

夕阳西下

一弯新月

这天夜里

全文从整体上按照时间的先后顺序记述了“我们”投宿于小屋时的所见所闻,其中“我”和老余从夕阳西下到第二天早上一连串的经历,是顺叙。

第二天早上

是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容,然后再接着叙述原来的内容。

插叙

通过瑶族老人的讲述,交代了老人在山中迷路遇见小屋的过程,以及关于小屋的主人是梨花的传说;

通过哈尼小姑娘的讲述,揭示了小屋的来历和小屋主人是谁的谜底。

思考探究:“我”和老余发现小茅屋后,围绕“小茅屋的主人是谁”发生了几次误会?

两次误会

“我们”认为瑶族老人是“主人”时,他说不是。

“我们”和瑶族老人认为哈尼小姑娘是主人,然而又不是。

第一次

第二次

两次误会

①行走在深山里的“我”和老余正愁天晚无处落脚,小屋的出现解除了困境,我们产生“这是什么人的房子”的疑问。

②“我”和老余误以为送米来的瑶族老人是小屋的主人,误会消除,继续疑惑“房子的主人是谁”,瑶族老人的讲述让我们都以为主人是哈尼小姑娘。

③当我们见到哈尼小姑娘后才知道小屋是解放军盖的,进而产生“解放军战士为什么要盖房子”的疑问。

悬念一

悬念二

悬念三

三个悬念

这是什么人的房子?

认为瑶族老人是主人

主人家到底是谁?

认为哈尼小姑娘是主人

解放军为什么要盖小茅屋?

是雷锋同志教我们这样做的

波澜起伏 引人入胜

(悬念)

(悬念)

(悬念)

(误会)

(误会)

通过悬念和误会的安排和展开,使文章波澜起伏、扣人心弦,引人入胜,增强了读者的阅读兴趣。

文章设计了两次误会、三个悬念有何表达效果?

梨花吗?

梨花的妹妹吗?

瑶族老人吗?

解放军叔叔吗?

茅屋的建造者、

照管者都是主人

小茅屋的真正主人是谁?

文中几次写到“梨花”?解释每次的含义,并说说每次出现对全篇结构的作用。

五写梨花

自然界的梨花

自然界结拜美丽的梨花林,给暮色中行走在大山深处的“我”和老余,带去了“有人家”的欣喜和希望。点题,为故事情节的展开做铺垫。

实写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,营造了美的意境。

实写

1.白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!

2.一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。

梨花姑娘

3.“我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘……多好的梨花啊!

梨花是哈尼小姑娘的名字。由此,景物 “梨花”和人物 “梨花”建立起关联。

人名

4.这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

先写花,后写人

虚写

虚实映衬,香气四溢的梨花林与梨花姑娘相映生辉,为全文营造了一种景和人融合的意境,也表达了作者对小屋“主人”助人为乐精神的赞美之情。照应文题的同时,产生了第二个误会,推动故事情节往纵深发展。

5. 我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开。”

充满朝气的哈尼小姑娘与洁白梨花融为一体,花美人更美。 “处处开”展示了雷锋精神不断发扬光大的旺盛生命力,升华了文章主题。再次点题,题文相迎,首尾呼应,使作品结构严谨,浑然一体。

双关

雷锋精神

结构上:照应标题,首尾呼应。

内容上:形象地写出雷锋精神不断传递、处处发扬这一主旨,深化中心。

5.文章结尾处引用“驿路梨花处处开”的诗句,在结构上和内容上分别有什么作用?

梨花

自然界的梨花

梨花姑娘

雷锋精神

边疆民族优良民风

6.梨花的含义

梨花绽放,处处花香

1.“我”和老余修葺小茅屋(给屋顶加草,挖排水沟),向哈尼族小姑娘学习,方便过路的人。

2.瑶族老人专门送粮食、修葺小茅屋,向哈尼族小姑娘学习,方便过路的人。

3.哈尼族小姑娘照管小茅屋,向解放军战士和姐姐学习。

4.梨花照料小茅屋,向解放军战士学习,方便过路的人。

5.解放军战士砍树割草盖小茅屋,向雷锋同志学习,方便过路的人。

7. 文章中哪些事件是“梨花”绽放的体现呢?

标题有何含义?

表层:指驿路上的梨花。

深层:实则指梨花姑娘、雷锋精神的象征、边疆民族优良民风的体现。

标题妙处

文章以《驿路梨花》为标题,有何妙处呢?

1.文中的“驿路”,指过往行人所走的道路。它是“我”和老余在边疆行走的道路,是雷锋助人为乐精神长盛不衰的地域见证。

2“驿路梨花”不仅指边疆盛开的自然界的梨花,也指梨花姑娘,还是雷锋精神的象征,也是边疆民族优良民风的体现。

3.“驿路梨花”将标题与主题,形式与内容,梨花的自然美和人物的心灵美,巧妙联系,和谐一体。

4.引用陆游的诗句,增加了文学意味,新颖别致,吸引读者。

小说通过记述云南哀牢山树林中一个小茅屋的建造、不断被人照料的故事,生动地表现了雷锋精神在少数民族地区生根开花、不断传递的动人情景,歌颂了人民群众助人为乐的高尚品德。

主旨归纳

谢谢

THANK YOU

《驿路梨花》

【课程导入】

都说梨花像雪,故岑参有“胡天八月即飞雪,千树万树梨花开”的比喻,王雱有“海棠未雨,梨花先雪”的词句。对于这样的说法,汪曾祺老师不认可:“梅花雪,梨花月,梨花的瓣子是月亮做的。”

“梨花院落溶溶月”、“一树梨花一溪月”,月色皎洁,梨花莹润,溪水澄澈,如梦似幻,梨花与月,真是绝配。

梨花,自古以来在文人墨客的笔下便是纯洁、美好的象征。而开在驿路边的梨花,又有着什么样的故事呢?本节课让我们一起走进彭荆风的《驿路梨花》。

有关梨花的诗句

1.忽如一夜春风来,千树万树梨花开。(岑参)

2.玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。(白居易)

3.寂寞空庭春欲晚,梨花满地不开门。(刘方平)

4.燕子来时新社,梨花落后清明。 (晏殊)

5.梦回人远许多愁,只在梨花风雨处。(辛弃疾)

6.欲黄昏,雨打梨花深闭门。 (秦 观)

7.悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开。(陆 游)

8.梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡风。(晏 殊)

【彭荆风】(1929-2018),江西萍乡人。1949年夏参加中国人民解放军,1950年春随军进入云南。三十年来,他一直生活在云南边寨,熟悉当地少数民族的生活,写了许多反映边疆生活的作品。代表作品《解放大西南》曾获第五届鲁迅文学奖,《今夜月色好》获第八届全国优秀短篇小说奖。

认识作者

《驿路梨花》是彭荆风于1977年秋写的,当时,党中央重新提出要学习雷锋精神,作者记忆的闸门也被叩开了,他想起了许许多多边疆地区的朴实的人和事,想起了那深山大岭里供旅人方便的小茅屋,想起了默默为茅屋打柴、背水的哈尼族人,以及为了后来的旅客,临行前都要给小茅屋做点事的先行者。想起这些,一股无形的力量迫使彭荆风拿起笔来,写就了《驿路梨花》。

了解背景

哈尼族是跨境而居的国际性民族,也是中国少数民族之一,是中国一个古老的民族。哈尼族主要分布于云南。

【哈尼族】

正音正字

竹篾(zhú miè) 简陋(jiǎn lòu)

04

悠闲(yōu xián) 修葺(xiūqì)

05

晶莹(jīng yíng) 折损(zhé sǔn)

06

寨(zhài) 撵(niǎn) 扛(káng)

01

驿路(yì lù) 迷茫(mímáng)

02

陡峭(dǒu qiào) 露宿(lù sù)

03

根据人物,梳理情节

PART TWO

第一部分(1-8):主要写“我们”在梨树林中发现小屋。

第二部分(9-12):主要写小屋帮助“我们”解除饥饿疲劳。

第三部分(13-27):主要写瑶族老人述说小屋主人名叫梨花。

第四部分(28-36):主要写梨花妹讲出小屋的来历。

第五部分(37):热情赞美,结束全篇。

划分部分,概括大意:

①“我”和老余

②瑶族老人

④解放军

⑤梨花姑娘

发现小茅屋

屋中受照顾

修葺小屋

屋中受照顾

送粮、修屋

照料小茅屋

建造小茅屋

照料小茅屋

③哈尼小姑娘

略读课文:文章写了哪些人物?他们分别与小茅屋有过什么故事?

①“我”和老余:在大山深处的梨树林边,发现了小茅屋;在小茅屋中受到照料,得到了食宿帮助;第二天和瑶族老人一起修葺小茅屋,为小茅屋房顶加草,挖排水沟。

②瑶族老人:打猎迷路,在小茅屋中得到照料,很感激;专门到小茅屋送粮食,方便路人;和“我”、老余一起修葺小茅屋。

③一群哈尼小姑娘:照料小茅屋。

④解放军战士:向雷锋同志学习,为方便过路人,建造小茅屋。

⑤梨花:被解放军战士为人民服务的精神感动,照料小茅屋。

根据人物,梳理情节

他们都为小茅屋做出了贡献,都是小茅屋的主人。

小说通过讲述一个发生在哀牢山深处一座小茅屋的故事,生动地展示了雷锋精神在祖国边疆军民中生根、开花、发扬光大的动人情景,再现了西南边疆少数民族乐于助人、热情好客的淳朴民风,歌颂了互帮互助的良好社会风貌。

根据人物,梳理情节

小说记叙顺序

PART THREE

课文顺序

小茅屋的存在时间顺序

1.“我”和老余投宿茅屋

2.瑶族老人借住送米

3.妹妹接替姐姐照料茅屋

5.哈尼姑娘梨花照料茅屋

1.“我”和老余投宿茅屋

2.瑶族老人借住送米

3.妹妹接替姐姐照料茅屋

4.解放军过夜盖茅屋

5.哈尼姑娘梨花照料茅屋

4.解放军过夜盖茅屋

说一说:课文顺序和小茅屋的存在时间顺序哪一种更好?说说理由。

分别按照课文顺序和小茅屋的存在时间顺序复述课文。

顺叙

按照事件的发生、发展和结局的时间顺序来写就是顺叙。一般包括时间的先后、空间或地点的转换和事件发展的过程。

暮色

夕阳西下

一弯新月

这天夜里

全文从整体上按照时间的先后顺序记述了“我们”投宿于小屋时的所见所闻,其中“我”和老余从夕阳西下到第二天早上一连串的经历,是顺叙。

第二天早上

是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容,然后再接着叙述原来的内容。

插叙

通过瑶族老人的讲述,交代了老人在山中迷路遇见小屋的过程,以及关于小屋的主人是梨花的传说;

通过哈尼小姑娘的讲述,揭示了小屋的来历和小屋主人是谁的谜底。

思考探究:“我”和老余发现小茅屋后,围绕“小茅屋的主人是谁”发生了几次误会?

两次误会

“我们”认为瑶族老人是“主人”时,他说不是。

“我们”和瑶族老人认为哈尼小姑娘是主人,然而又不是。

第一次

第二次

两次误会

①行走在深山里的“我”和老余正愁天晚无处落脚,小屋的出现解除了困境,我们产生“这是什么人的房子”的疑问。

②“我”和老余误以为送米来的瑶族老人是小屋的主人,误会消除,继续疑惑“房子的主人是谁”,瑶族老人的讲述让我们都以为主人是哈尼小姑娘。

③当我们见到哈尼小姑娘后才知道小屋是解放军盖的,进而产生“解放军战士为什么要盖房子”的疑问。

悬念一

悬念二

悬念三

三个悬念

这是什么人的房子?

认为瑶族老人是主人

主人家到底是谁?

认为哈尼小姑娘是主人

解放军为什么要盖小茅屋?

是雷锋同志教我们这样做的

波澜起伏 引人入胜

(悬念)

(悬念)

(悬念)

(误会)

(误会)

通过悬念和误会的安排和展开,使文章波澜起伏、扣人心弦,引人入胜,增强了读者的阅读兴趣。

文章设计了两次误会、三个悬念有何表达效果?

梨花吗?

梨花的妹妹吗?

瑶族老人吗?

解放军叔叔吗?

茅屋的建造者、

照管者都是主人

小茅屋的真正主人是谁?

文中几次写到“梨花”?解释每次的含义,并说说每次出现对全篇结构的作用。

五写梨花

自然界的梨花

自然界结拜美丽的梨花林,给暮色中行走在大山深处的“我”和老余,带去了“有人家”的欣喜和希望。点题,为故事情节的展开做铺垫。

实写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,营造了美的意境。

实写

1.白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!

2.一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。

梨花姑娘

3.“我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘……多好的梨花啊!

梨花是哈尼小姑娘的名字。由此,景物 “梨花”和人物 “梨花”建立起关联。

人名

4.这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

先写花,后写人

虚写

虚实映衬,香气四溢的梨花林与梨花姑娘相映生辉,为全文营造了一种景和人融合的意境,也表达了作者对小屋“主人”助人为乐精神的赞美之情。照应文题的同时,产生了第二个误会,推动故事情节往纵深发展。

5. 我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开。”

充满朝气的哈尼小姑娘与洁白梨花融为一体,花美人更美。 “处处开”展示了雷锋精神不断发扬光大的旺盛生命力,升华了文章主题。再次点题,题文相迎,首尾呼应,使作品结构严谨,浑然一体。

双关

雷锋精神

结构上:照应标题,首尾呼应。

内容上:形象地写出雷锋精神不断传递、处处发扬这一主旨,深化中心。

5.文章结尾处引用“驿路梨花处处开”的诗句,在结构上和内容上分别有什么作用?

梨花

自然界的梨花

梨花姑娘

雷锋精神

边疆民族优良民风

6.梨花的含义

梨花绽放,处处花香

1.“我”和老余修葺小茅屋(给屋顶加草,挖排水沟),向哈尼族小姑娘学习,方便过路的人。

2.瑶族老人专门送粮食、修葺小茅屋,向哈尼族小姑娘学习,方便过路的人。

3.哈尼族小姑娘照管小茅屋,向解放军战士和姐姐学习。

4.梨花照料小茅屋,向解放军战士学习,方便过路的人。

5.解放军战士砍树割草盖小茅屋,向雷锋同志学习,方便过路的人。

7. 文章中哪些事件是“梨花”绽放的体现呢?

标题有何含义?

表层:指驿路上的梨花。

深层:实则指梨花姑娘、雷锋精神的象征、边疆民族优良民风的体现。

标题妙处

文章以《驿路梨花》为标题,有何妙处呢?

1.文中的“驿路”,指过往行人所走的道路。它是“我”和老余在边疆行走的道路,是雷锋助人为乐精神长盛不衰的地域见证。

2“驿路梨花”不仅指边疆盛开的自然界的梨花,也指梨花姑娘,还是雷锋精神的象征,也是边疆民族优良民风的体现。

3.“驿路梨花”将标题与主题,形式与内容,梨花的自然美和人物的心灵美,巧妙联系,和谐一体。

4.引用陆游的诗句,增加了文学意味,新颖别致,吸引读者。

小说通过记述云南哀牢山树林中一个小茅屋的建造、不断被人照料的故事,生动地表现了雷锋精神在少数民族地区生根开花、不断传递的动人情景,歌颂了人民群众助人为乐的高尚品德。

主旨归纳

谢谢

THANK YOU

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读