人教部编版历史必修第三单元走向整体的世界检测题(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教部编版历史必修第三单元走向整体的世界检测题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 292.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 走向整体的世界检测题

一、选择题(15小题,每题3分,共45分)

1.《新编剑桥世界近代史》记载:“卡伯特父子是为英王服务的威尼斯人;热那亚人哥伦布如果不为卡斯蒂利亚的女王服务,也会心甘情愿地为英国的或者法国的或者葡萄牙的国王效劳;佛罗伦萨人维雷扎诺携带法国国旗去美洲大陆;葡萄牙人麦哲伦是由西班牙雇佣去航行的。”这段材料可用于说明( )

A.意大利成为开辟新航路的先锋 B.早期海外殖民扩张的规模巨大

C.新航路开辟活动得到政府支持 D.西欧国家开辟了众多的新航线

2.里斯本航海纪念碑是为纪念葡萄牙亨利王子(1394—1460年)所建。因其在世期间,创办航海学校,培训本国水手,设立专门研究航海技术的观象台,聘请各地的航海人才为师。这些措施( )

A.促使葡萄牙成为海上霸主 B.为新航路开辟准备了条件

C.旨在发展本国的海事教育 D.推动了葡萄牙的社会转型

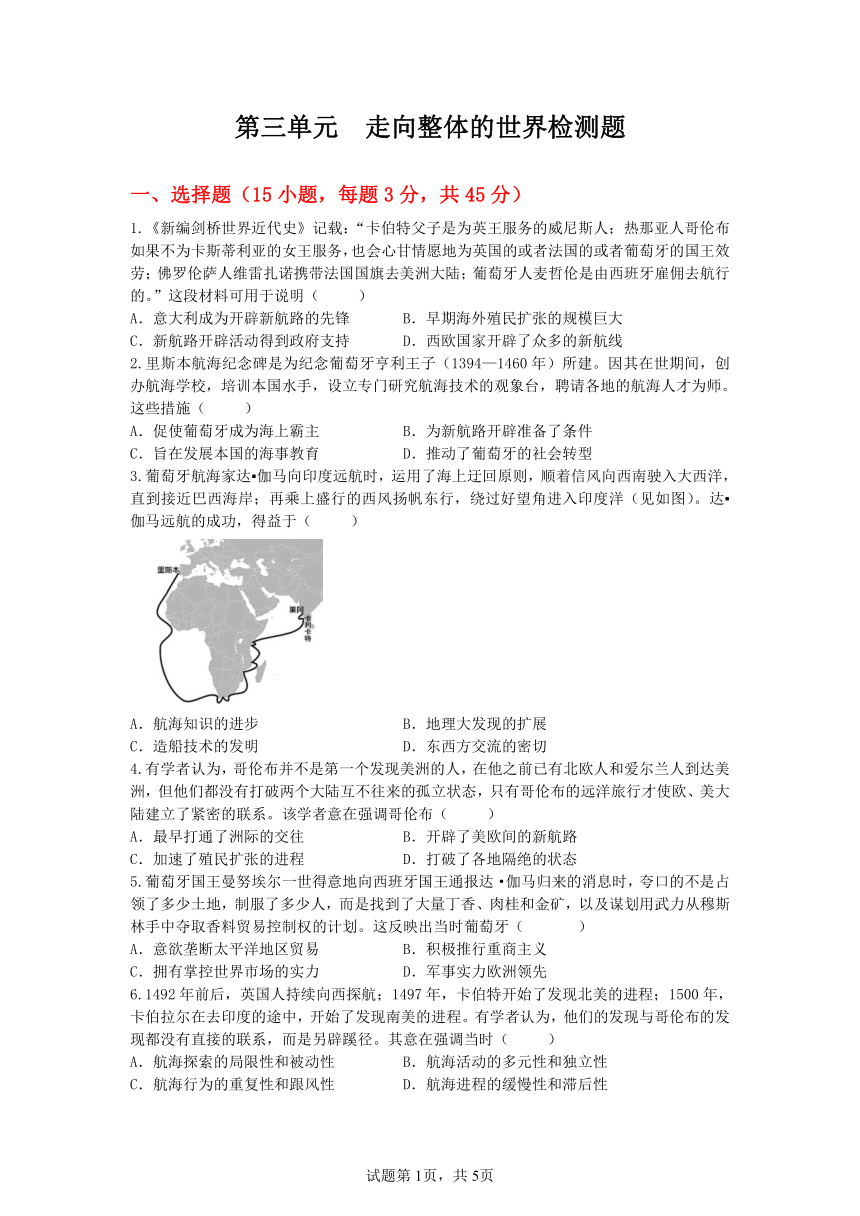

3.葡萄牙航海家达 伽马向印度远航时,运用了海上迂回原则,顺着信风向西南驶入大西洋,直到接近巴西海岸;再乘上盛行的西风扬帆东行,绕过好望角进入印度洋(见如图)。达 伽马远航的成功,得益于( )

A.航海知识的进步 B.地理大发现的扩展

C.造船技术的发明 D.东西方交流的密切

4.有学者认为,哥伦布并不是第一个发现美洲的人,在他之前已有北欧人和爱尔兰人到达美洲,但他们都没有打破两个大陆互不往来的孤立状态,只有哥伦布的远洋旅行才使欧、美大陆建立了紧密的联系。该学者意在强调哥伦布( )

A.最早打通了洲际的交往 B.开辟了美欧间的新航路

C.加速了殖民扩张的进程 D.打破了各地隔绝的状态

5.葡萄牙国王曼努埃尔一世得意地向西班牙国王通报达·伽马归来的消息时,夸口的不是占领了多少土地,制服了多少人,而是找到了大量丁香、肉桂和金矿,以及谋划用武力从穆斯林手中夺取香料贸易控制权的计划。这反映出当时葡萄牙( )

A.意欲垄断太平洋地区贸易 B.积极推行重商主义

C.拥有掌控世界市场的实力 D.军事实力欧洲领先

6.1492年前后,英国人持续向西探航;1497年,卡伯特开始了发现北美的进程;1500年,卡伯拉尔在去印度的途中,开始了发现南美的进程。有学者认为,他们的发现与哥伦布的发现都没有直接的联系,而是另辟蹊径。其意在强调当时( )

A.航海探索的局限性和被动性 B.航海活动的多元性和独立性

C.航海行为的重复性和跟风性 D.航海进程的缓慢性和滞后性

7.新航路开辟后,因白银的生产、运输和贸易刺激周围城镇及乡村经济相应发展,西班牙拉丁美洲殖民地形成了以白银产地为中心的“白银经济圈”,印第安人被纳入了不平等的殖民商品经济体系中。这一现象表明( )

A.自由贸易发展改变了殖民掠夺方式 B.拉美国家民族工业得到显著发展

C.殖民掠夺导致拉美形成依附性经济 D.西方国家通过资本控制拉美经济

8.新航路开辟后,大批欧洲人来到美洲,并把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲,使美洲成为世界上族群(印第安人、欧洲白人、非洲黑人,以及其他混合血统的人)混合程度很高的地区。这一现象的出现

A.缓解了不同民族之间的矛盾 B.改写了世界的人文地理格局

C.延缓了南北美洲地区的开发 D.加速了不同地区人口的转移

9.1641 年,爱尔兰爆发反英起义,英国派兵镇压,战火导致爱尔兰大多数农作物歉收甚至颗粒无收。马铃薯却在地下安然熬过磨难,使爱尔兰人得以度荒抗灾,爱尔兰也成了以马铃薯为主食之一的第一个欧洲国家。可见,马铃薯的种植( )

A.改变了爱尔兰人的饮食习惯 B.冲击了原有的农业结构

C.提高了爱尔兰人的生活水平 D.维持了爱尔兰人的生存

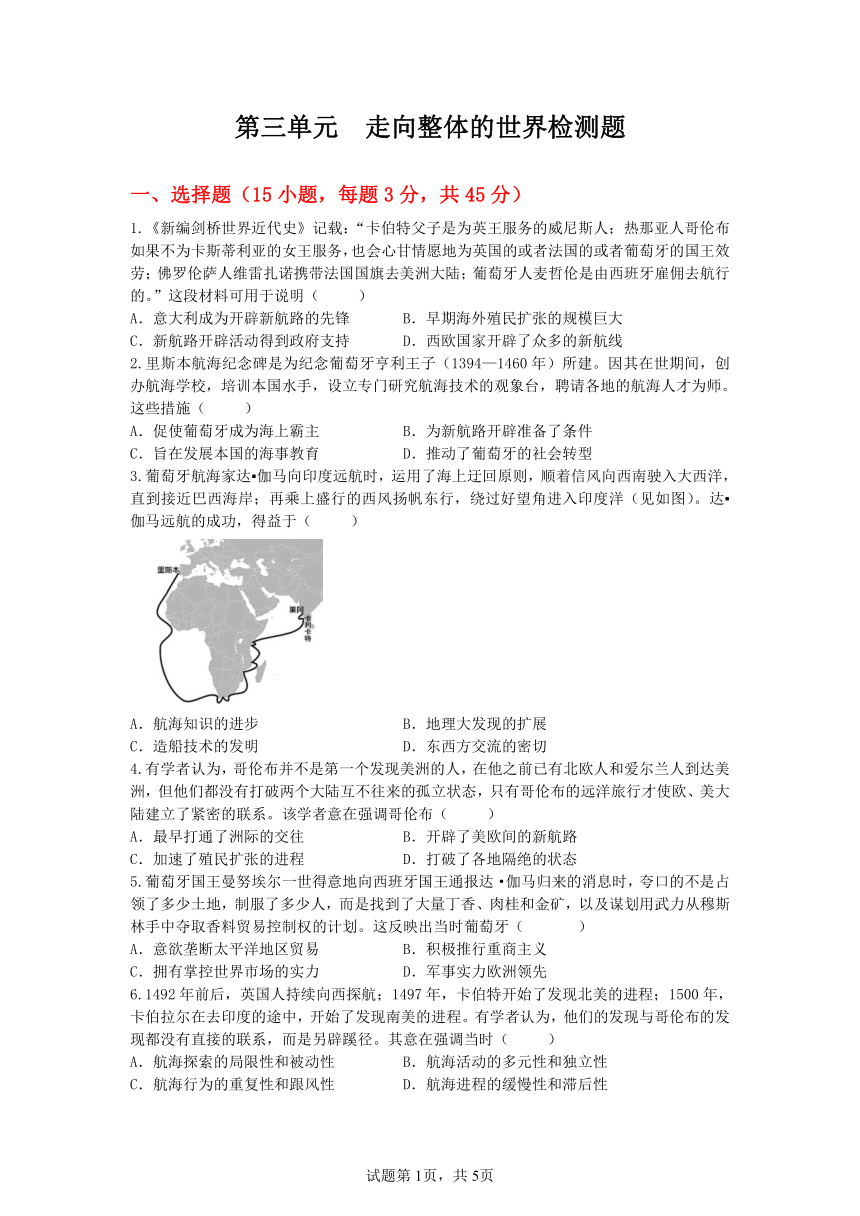

10.16世纪以来,玉米广泛见于欧洲和中国的书籍中(图一与图二)。这一现象说明( )

A.郑和下西洋促进中外商品贸易往来

B.玉米成为中国古代主要的粮食作物

C.新航路开辟后带来了全球物种交换

D.玉米作为观赏和药用植物广泛种植

11.16世纪30~70年代,从伦敦港出口的呢绒占全国呢绒出口总量的四分之三以上。17世纪中叶,从伦敦出口的谷物占全国谷物出口总量的40%。伦敦也是英国主要的进口贸易港,占全国进口贸易总量和总值的五分之四左右,伦敦还是英国国内贸易市场体系中的集散中心。这些现象的出现,主要是由于( )

A.工业革命改变着商品贸易 B.英国资本主义制度的先进

C.资本主义世界市场的形成 D.新航路开辟引发商业革命

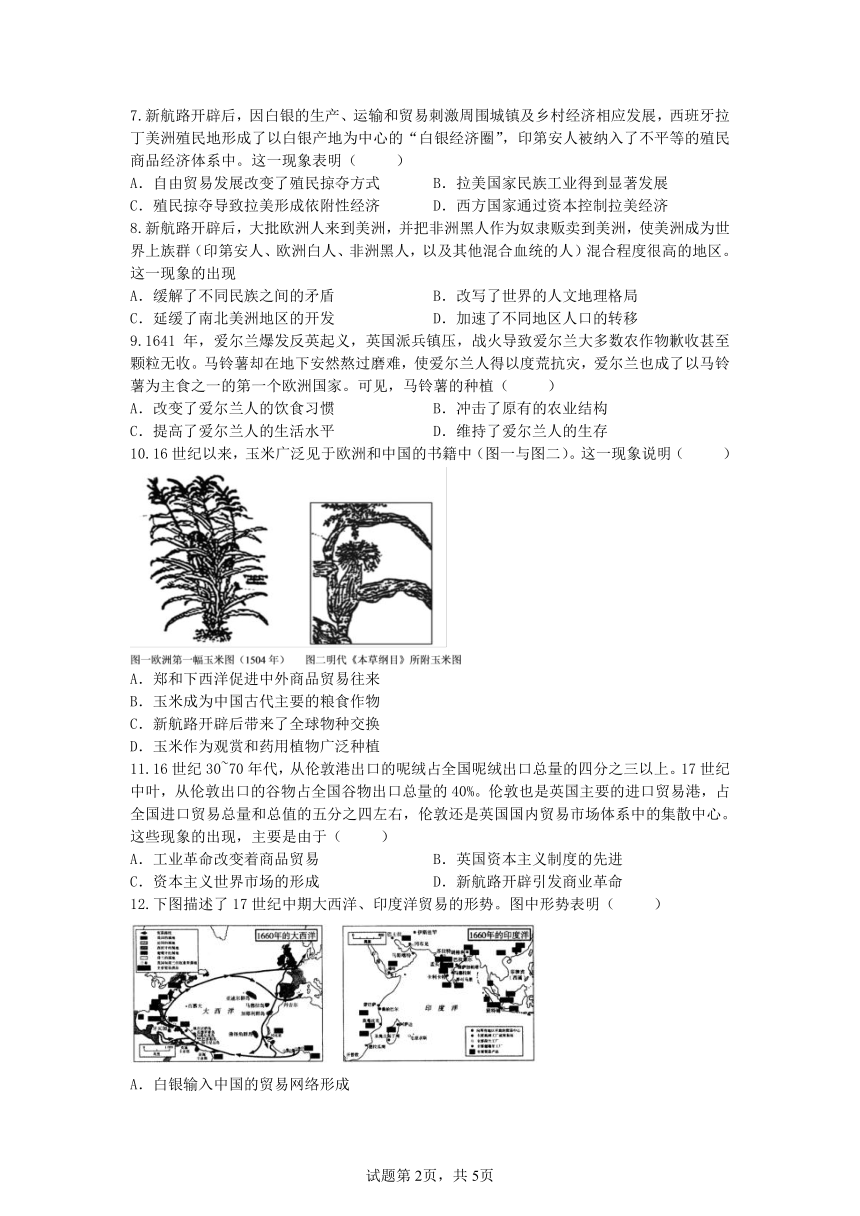

12.下图描述了17世纪中期大西洋、印度洋贸易的形势。图中形势表明( )

A.白银输入中国的贸易网络形成

B.英国成为了世界工厂和殖民霸主

C.大西洋沿岸成为全球贸易中心

D.欧洲人在海洋贸易中占优势地位

13.新航路开辟后,欧洲白人移民美洲,将欧洲大陆的牲畜、水果引入美洲,美洲特产流向世界各地。同时,欧洲人也将天花、麻疹等疾病的病原体带入美洲和大洋洲。这反映出( )

A.殖民侵略扩张的残酷性 B.人文自然环境的不断变化

C.世界市场的形成与发展 D.加速资本原始积累的进程

14.1493年,在罗马教皇的调停下,西、葡两国签订条约,从北极到南极划一条分界线,称“教皇子午线”。该线以东“新发现”的土地归属葡萄牙,该线以西则归西班牙。“教皇子午线”的划定( )

A.缓解了西欧殖民国家间的冲突

B.表明教会势力可决定世俗事务

C.确认由葡萄牙控制通向印度的商路

D.承认西班牙殖民者控制了整个美洲

15.1523年,法国人洗劫了西班牙宝船舰队,开启了加勒比地区的劫掠活动。西班牙竭力抵制其他欧洲国家染指此地,而英国则采用走私和海盗劫掠的方式来参与加勒比事务,引得各国纷纷效仿。这反映出该时期( )

A.加勒比地区成为世界贸易的中心 B.西班牙的殖民霸权衰落

C.商业战争成为列强扩张的主要方式 D.殖民扩张呈现竞争格局

二、材料解析题(3小题,16题、17题各20分,18题15分,共55分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 16—18世纪的大西洋贸易,包括传统意义上的三角贸易和直接贸易。随着大西洋贸易的发展,英国工业经济迅速发展,棉纺织业、玻璃制造业、丝织业、肥皂业等新的工业部门也建立并发展起来。如果以1700年的发展指数为100,1800年时英国出口工业指数为544。法国的工业生产也因大西洋贸易对工业品需求的增加而得到政府的扶持,1787年法国出口的工业品占到了出口总额的34.2%。

——摘编自于民《16—18世纪的大西洋贸易与现代早期世界经济的不平衡发展》

材料二 1565年,西班牙开展跨太平洋的“大帆船贸易”,此前“半球化”的航海贸易活动转向“全球化”。西班牙政府每年都派遣满载美洲白银及商品的大帆船,从墨西哥驶往菲律宾马尼拉。中国船队所载货物到达马尼拉,即被转装到待航墨西哥的大帆船上。通过“大帆船贸易”,美洲的金银大量输往亚洲,其中可能有一半运往中国,以换取欧洲人真正能消费的东西,西班牙也获得了惊人的利润。18世纪末19世纪初,英国逐渐在世界贸易中占据主导地位,在自由贸易冲击下,以垄断为特色的“大帆船贸易”的地位急剧下降。跨越太平洋的大帆船航路,沟通了中国与美洲、欧洲的贸易圈,打通了“新海上丝绸之路”环球化的最后一里路。

——摘编自吴杰伟《大帆船贸易与跨太平洋文化交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析16—18世纪大西洋贸易的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“大帆船贸易”兴起的条件及主要特点。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1992年是哥伦布首航美洲500周年,世界许多国家筹备开展纪念活动。西班牙是最早筹备开展纪念活动的国家,早在1982年,西班牙就正式成立了“纪念发现美洲500周年全国委员会”并积极推动拉美国家参与纪念活动,以墨西哥为代表的一些拉美国家认为,“发现美洲”这一提法带有强烈的“欧洲中心主义”色彩,主张改为《新旧两个世界相互发现和会合》,经协商后正式定名为《发现美洲和两个世界会合纪念会》。

联合国教科文组织还专门通过决议,号召各国人民以加强各国文化交流为目的,用世界精神来积极开展纪念活动。

——摘编自夏丽仙:《世界纪念哥伦布首航美洲500周年活动情况》,《拉丁美洲研究》【1991年第3期

材料二 西班牙、美国等多个国家,将于1992年10月12日举行大型的官方和民间“哥伦布发现美洲和两个世界会合纪念会”。针对这一举世瞩目的纪念活动,美国全国社会研究委员会表示,学校应在教学中强调哥伦布功过并存,他的贡献在于让两种繁荣的文明发生了接触,而不是发现了美洲。而且哥伦布带给美洲的是战争和疾病,使几百万印第安人遭到了“人类历史上规模最大的种族灭绝。”这一观点得到了美国27个教育工作者团体的赞同。美国土著人领导的反哥伦布运动将在华盛顿正式开始纪念仪式那天,举行另一种仪式,纪念1492年以后灭绝的那些部族。

——摘编自王方宪《关于哥伦布功过的几种评说》,《历史教学》1992年第10期

材料三 根据2015年的调查,近四成美国人不赞成庆祝哥伦布日。哥伦布逐渐被视作种族灭绝、奴隶制、劳役剥削和生态退化的始作俑者。近年来,向哥伦布雕像发难,也有愈演愈烈之势。2017年8月,建于“发现美洲”三百年之际的巴尔的摩哥伦布雕像,被大锤击碎。肇事者声明,之所以毁坏灵洲最古老的哥伦布雕像,因为他象征着欧洲资本主义对西半球的侵略。在“黑人的命也是命”运动中,2020年6月9日夜,波士顿的哥伦布雕像迎来了被“斩首”的命运,这是继里士满哥伦布雕像被毁坏之后,哥伦布第二次遭抗议者破坏的雕像。

——摘编自《国家人文历史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出在筹备纪念哥伦布首航美洲500周年纪念活动时,西班牙、墨西哥、联合国各自的角度,分析三者角度不同的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别简述众多国家纪念与一些学者及土著反对纪念哥伦布首航美洲500周年的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识;简论从20世纪90年代初到21世纪20年代初,美国人对待“哥伦布”的态度发生的变化,并简析其原因。

18.【物种传播与交流】

材料一 西红柿大概于16世纪中期传入意大利。意大利的地理条件、土壤、气候等很接近于墨西哥中部,美洲的一些作物很适合在意大利栽培。不同于把蔬菜视作穷人食物的其他欧洲国家,有着罗马帝国厚重传统的意大利人对蔬菜有自己的评价。16世纪下半叶以来,人口的增长也促使意大利接受新的作物和食品。在长期的农业生产实践中,意大利农夫、园艺师改良了西红柿品种,使其果实比16世纪传入时变得更大、更圆润且皮薄。

——摘编自张箭《西红柿的世界发展传播史研究》

材料二 欧洲人在海外活动中进一步加深了对其它民族饮食文化的认识与了解,从而有意识地发展与丰富自己民族的饮食文化。工厂系统的渗透为欧洲人生产了数量越来越充足的食物原料,创造了品种越来越多的工业化食品。欧洲食物原料的开发与利用打破了地域限制、革新了传统饮食结构,催生了科学饮食的新理念。同时,人们饮食礼仪的规范化与丰富多样化的饮食消费文化使全新的饮食文化更具革命意义。

——摘编自朱基富《新航路开辟:欧洲饮食文化的新篇章》

(1)根据材料一并结合所学,概括西红柿在意大利逐步传播的原因。

(2)根据材料并结合所学,分析欧洲饮食文化变迁的主要表现和影响。

参考答案

1.C 2.B 3.A 4.A 5.B 6.B 7.C 8.B 9.A 10.C

11.D 12.D 13.C 14.C 15.D

16.(1)影响:加速了西欧的资本原始积累;推动了工业革命的兴起和发展;使世界各地区间的贸易联系日益加强(或推动了世界市场的形成与发展);造成了非洲人口的大量损失和经济上的落后;导致了世界经济的不平衡发展。(任答3点;言之有理即可给分)

(2)条件:新航路的开辟;西班牙的殖民扩张;中国与美洲市场的互补;航海技术的发展。(任答2点,言之有理即可给分)

主要特点:西班牙垄断贸易(或西班牙在贸易中占主导);贸易范围广(或贸易横跨太平洋,连接美洲和亚洲);美洲的白银和中国的手工业品相互交换;贸易形式是和平的商品贸易。(任答2点,言之有理即可给分)

17.(1)角度:西班牙:从欧洲中心的角度看待,因此称“发现美洲”墨西哥:从美洲与欧洲平等的角度出发,主张美洲与欧洲都是主体;联合国:从世界的角度看待,以加强各国的交流原因:立场不同

(2)纪念的原因:西班牙等国从增强国家影响力,加强国际交流的角度出发,进行纪念;哥伦布首航美洲产生巨大的历史影响,推动美洲与各大洲建立联系,推动了全球性的人口、物种、商品、文明流动。反对的原因:哥伦布没有“发现”美洲,纪念活动的名称夸大了哥伦布的贡献;哥伦布入侵并殖民了美洲;哥伦布带给了美洲巨大的灾难,导致美洲印第安人大量死亡,破坏了美洲原有的社会发展进程。

(3)变化:从多角度看待哥伦布且肯定哥伦布的声音为主流,转变为否定哥伦布的声音逐渐占据上风。原因:反殖民主义思潮的影响;美国反对种族歧视等社会运动的影响;世界多极化趋势的影响;社会信息化的影响;文化多样性的影响。

18.(1)西红柿在意大利逐步传播的原因:地理条件适合;意大利人对蔬菜的特殊评价;人口增长的需求;农业技术的改良。

(2)欧洲饮食文化变迁的主要表现:食物原料的丰富;饮食结构的革新;饮食理念的科学化;饮食礼仪的规范化。影响:丰富了饮食文化;促进了社会交流;推动了经济发展。

试题第1页,共2页

试题第1页,共2页

一、选择题(15小题,每题3分,共45分)

1.《新编剑桥世界近代史》记载:“卡伯特父子是为英王服务的威尼斯人;热那亚人哥伦布如果不为卡斯蒂利亚的女王服务,也会心甘情愿地为英国的或者法国的或者葡萄牙的国王效劳;佛罗伦萨人维雷扎诺携带法国国旗去美洲大陆;葡萄牙人麦哲伦是由西班牙雇佣去航行的。”这段材料可用于说明( )

A.意大利成为开辟新航路的先锋 B.早期海外殖民扩张的规模巨大

C.新航路开辟活动得到政府支持 D.西欧国家开辟了众多的新航线

2.里斯本航海纪念碑是为纪念葡萄牙亨利王子(1394—1460年)所建。因其在世期间,创办航海学校,培训本国水手,设立专门研究航海技术的观象台,聘请各地的航海人才为师。这些措施( )

A.促使葡萄牙成为海上霸主 B.为新航路开辟准备了条件

C.旨在发展本国的海事教育 D.推动了葡萄牙的社会转型

3.葡萄牙航海家达 伽马向印度远航时,运用了海上迂回原则,顺着信风向西南驶入大西洋,直到接近巴西海岸;再乘上盛行的西风扬帆东行,绕过好望角进入印度洋(见如图)。达 伽马远航的成功,得益于( )

A.航海知识的进步 B.地理大发现的扩展

C.造船技术的发明 D.东西方交流的密切

4.有学者认为,哥伦布并不是第一个发现美洲的人,在他之前已有北欧人和爱尔兰人到达美洲,但他们都没有打破两个大陆互不往来的孤立状态,只有哥伦布的远洋旅行才使欧、美大陆建立了紧密的联系。该学者意在强调哥伦布( )

A.最早打通了洲际的交往 B.开辟了美欧间的新航路

C.加速了殖民扩张的进程 D.打破了各地隔绝的状态

5.葡萄牙国王曼努埃尔一世得意地向西班牙国王通报达·伽马归来的消息时,夸口的不是占领了多少土地,制服了多少人,而是找到了大量丁香、肉桂和金矿,以及谋划用武力从穆斯林手中夺取香料贸易控制权的计划。这反映出当时葡萄牙( )

A.意欲垄断太平洋地区贸易 B.积极推行重商主义

C.拥有掌控世界市场的实力 D.军事实力欧洲领先

6.1492年前后,英国人持续向西探航;1497年,卡伯特开始了发现北美的进程;1500年,卡伯拉尔在去印度的途中,开始了发现南美的进程。有学者认为,他们的发现与哥伦布的发现都没有直接的联系,而是另辟蹊径。其意在强调当时( )

A.航海探索的局限性和被动性 B.航海活动的多元性和独立性

C.航海行为的重复性和跟风性 D.航海进程的缓慢性和滞后性

7.新航路开辟后,因白银的生产、运输和贸易刺激周围城镇及乡村经济相应发展,西班牙拉丁美洲殖民地形成了以白银产地为中心的“白银经济圈”,印第安人被纳入了不平等的殖民商品经济体系中。这一现象表明( )

A.自由贸易发展改变了殖民掠夺方式 B.拉美国家民族工业得到显著发展

C.殖民掠夺导致拉美形成依附性经济 D.西方国家通过资本控制拉美经济

8.新航路开辟后,大批欧洲人来到美洲,并把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲,使美洲成为世界上族群(印第安人、欧洲白人、非洲黑人,以及其他混合血统的人)混合程度很高的地区。这一现象的出现

A.缓解了不同民族之间的矛盾 B.改写了世界的人文地理格局

C.延缓了南北美洲地区的开发 D.加速了不同地区人口的转移

9.1641 年,爱尔兰爆发反英起义,英国派兵镇压,战火导致爱尔兰大多数农作物歉收甚至颗粒无收。马铃薯却在地下安然熬过磨难,使爱尔兰人得以度荒抗灾,爱尔兰也成了以马铃薯为主食之一的第一个欧洲国家。可见,马铃薯的种植( )

A.改变了爱尔兰人的饮食习惯 B.冲击了原有的农业结构

C.提高了爱尔兰人的生活水平 D.维持了爱尔兰人的生存

10.16世纪以来,玉米广泛见于欧洲和中国的书籍中(图一与图二)。这一现象说明( )

A.郑和下西洋促进中外商品贸易往来

B.玉米成为中国古代主要的粮食作物

C.新航路开辟后带来了全球物种交换

D.玉米作为观赏和药用植物广泛种植

11.16世纪30~70年代,从伦敦港出口的呢绒占全国呢绒出口总量的四分之三以上。17世纪中叶,从伦敦出口的谷物占全国谷物出口总量的40%。伦敦也是英国主要的进口贸易港,占全国进口贸易总量和总值的五分之四左右,伦敦还是英国国内贸易市场体系中的集散中心。这些现象的出现,主要是由于( )

A.工业革命改变着商品贸易 B.英国资本主义制度的先进

C.资本主义世界市场的形成 D.新航路开辟引发商业革命

12.下图描述了17世纪中期大西洋、印度洋贸易的形势。图中形势表明( )

A.白银输入中国的贸易网络形成

B.英国成为了世界工厂和殖民霸主

C.大西洋沿岸成为全球贸易中心

D.欧洲人在海洋贸易中占优势地位

13.新航路开辟后,欧洲白人移民美洲,将欧洲大陆的牲畜、水果引入美洲,美洲特产流向世界各地。同时,欧洲人也将天花、麻疹等疾病的病原体带入美洲和大洋洲。这反映出( )

A.殖民侵略扩张的残酷性 B.人文自然环境的不断变化

C.世界市场的形成与发展 D.加速资本原始积累的进程

14.1493年,在罗马教皇的调停下,西、葡两国签订条约,从北极到南极划一条分界线,称“教皇子午线”。该线以东“新发现”的土地归属葡萄牙,该线以西则归西班牙。“教皇子午线”的划定( )

A.缓解了西欧殖民国家间的冲突

B.表明教会势力可决定世俗事务

C.确认由葡萄牙控制通向印度的商路

D.承认西班牙殖民者控制了整个美洲

15.1523年,法国人洗劫了西班牙宝船舰队,开启了加勒比地区的劫掠活动。西班牙竭力抵制其他欧洲国家染指此地,而英国则采用走私和海盗劫掠的方式来参与加勒比事务,引得各国纷纷效仿。这反映出该时期( )

A.加勒比地区成为世界贸易的中心 B.西班牙的殖民霸权衰落

C.商业战争成为列强扩张的主要方式 D.殖民扩张呈现竞争格局

二、材料解析题(3小题,16题、17题各20分,18题15分,共55分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 16—18世纪的大西洋贸易,包括传统意义上的三角贸易和直接贸易。随着大西洋贸易的发展,英国工业经济迅速发展,棉纺织业、玻璃制造业、丝织业、肥皂业等新的工业部门也建立并发展起来。如果以1700年的发展指数为100,1800年时英国出口工业指数为544。法国的工业生产也因大西洋贸易对工业品需求的增加而得到政府的扶持,1787年法国出口的工业品占到了出口总额的34.2%。

——摘编自于民《16—18世纪的大西洋贸易与现代早期世界经济的不平衡发展》

材料二 1565年,西班牙开展跨太平洋的“大帆船贸易”,此前“半球化”的航海贸易活动转向“全球化”。西班牙政府每年都派遣满载美洲白银及商品的大帆船,从墨西哥驶往菲律宾马尼拉。中国船队所载货物到达马尼拉,即被转装到待航墨西哥的大帆船上。通过“大帆船贸易”,美洲的金银大量输往亚洲,其中可能有一半运往中国,以换取欧洲人真正能消费的东西,西班牙也获得了惊人的利润。18世纪末19世纪初,英国逐渐在世界贸易中占据主导地位,在自由贸易冲击下,以垄断为特色的“大帆船贸易”的地位急剧下降。跨越太平洋的大帆船航路,沟通了中国与美洲、欧洲的贸易圈,打通了“新海上丝绸之路”环球化的最后一里路。

——摘编自吴杰伟《大帆船贸易与跨太平洋文化交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析16—18世纪大西洋贸易的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“大帆船贸易”兴起的条件及主要特点。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1992年是哥伦布首航美洲500周年,世界许多国家筹备开展纪念活动。西班牙是最早筹备开展纪念活动的国家,早在1982年,西班牙就正式成立了“纪念发现美洲500周年全国委员会”并积极推动拉美国家参与纪念活动,以墨西哥为代表的一些拉美国家认为,“发现美洲”这一提法带有强烈的“欧洲中心主义”色彩,主张改为《新旧两个世界相互发现和会合》,经协商后正式定名为《发现美洲和两个世界会合纪念会》。

联合国教科文组织还专门通过决议,号召各国人民以加强各国文化交流为目的,用世界精神来积极开展纪念活动。

——摘编自夏丽仙:《世界纪念哥伦布首航美洲500周年活动情况》,《拉丁美洲研究》【1991年第3期

材料二 西班牙、美国等多个国家,将于1992年10月12日举行大型的官方和民间“哥伦布发现美洲和两个世界会合纪念会”。针对这一举世瞩目的纪念活动,美国全国社会研究委员会表示,学校应在教学中强调哥伦布功过并存,他的贡献在于让两种繁荣的文明发生了接触,而不是发现了美洲。而且哥伦布带给美洲的是战争和疾病,使几百万印第安人遭到了“人类历史上规模最大的种族灭绝。”这一观点得到了美国27个教育工作者团体的赞同。美国土著人领导的反哥伦布运动将在华盛顿正式开始纪念仪式那天,举行另一种仪式,纪念1492年以后灭绝的那些部族。

——摘编自王方宪《关于哥伦布功过的几种评说》,《历史教学》1992年第10期

材料三 根据2015年的调查,近四成美国人不赞成庆祝哥伦布日。哥伦布逐渐被视作种族灭绝、奴隶制、劳役剥削和生态退化的始作俑者。近年来,向哥伦布雕像发难,也有愈演愈烈之势。2017年8月,建于“发现美洲”三百年之际的巴尔的摩哥伦布雕像,被大锤击碎。肇事者声明,之所以毁坏灵洲最古老的哥伦布雕像,因为他象征着欧洲资本主义对西半球的侵略。在“黑人的命也是命”运动中,2020年6月9日夜,波士顿的哥伦布雕像迎来了被“斩首”的命运,这是继里士满哥伦布雕像被毁坏之后,哥伦布第二次遭抗议者破坏的雕像。

——摘编自《国家人文历史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出在筹备纪念哥伦布首航美洲500周年纪念活动时,西班牙、墨西哥、联合国各自的角度,分析三者角度不同的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别简述众多国家纪念与一些学者及土著反对纪念哥伦布首航美洲500周年的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识;简论从20世纪90年代初到21世纪20年代初,美国人对待“哥伦布”的态度发生的变化,并简析其原因。

18.【物种传播与交流】

材料一 西红柿大概于16世纪中期传入意大利。意大利的地理条件、土壤、气候等很接近于墨西哥中部,美洲的一些作物很适合在意大利栽培。不同于把蔬菜视作穷人食物的其他欧洲国家,有着罗马帝国厚重传统的意大利人对蔬菜有自己的评价。16世纪下半叶以来,人口的增长也促使意大利接受新的作物和食品。在长期的农业生产实践中,意大利农夫、园艺师改良了西红柿品种,使其果实比16世纪传入时变得更大、更圆润且皮薄。

——摘编自张箭《西红柿的世界发展传播史研究》

材料二 欧洲人在海外活动中进一步加深了对其它民族饮食文化的认识与了解,从而有意识地发展与丰富自己民族的饮食文化。工厂系统的渗透为欧洲人生产了数量越来越充足的食物原料,创造了品种越来越多的工业化食品。欧洲食物原料的开发与利用打破了地域限制、革新了传统饮食结构,催生了科学饮食的新理念。同时,人们饮食礼仪的规范化与丰富多样化的饮食消费文化使全新的饮食文化更具革命意义。

——摘编自朱基富《新航路开辟:欧洲饮食文化的新篇章》

(1)根据材料一并结合所学,概括西红柿在意大利逐步传播的原因。

(2)根据材料并结合所学,分析欧洲饮食文化变迁的主要表现和影响。

参考答案

1.C 2.B 3.A 4.A 5.B 6.B 7.C 8.B 9.A 10.C

11.D 12.D 13.C 14.C 15.D

16.(1)影响:加速了西欧的资本原始积累;推动了工业革命的兴起和发展;使世界各地区间的贸易联系日益加强(或推动了世界市场的形成与发展);造成了非洲人口的大量损失和经济上的落后;导致了世界经济的不平衡发展。(任答3点;言之有理即可给分)

(2)条件:新航路的开辟;西班牙的殖民扩张;中国与美洲市场的互补;航海技术的发展。(任答2点,言之有理即可给分)

主要特点:西班牙垄断贸易(或西班牙在贸易中占主导);贸易范围广(或贸易横跨太平洋,连接美洲和亚洲);美洲的白银和中国的手工业品相互交换;贸易形式是和平的商品贸易。(任答2点,言之有理即可给分)

17.(1)角度:西班牙:从欧洲中心的角度看待,因此称“发现美洲”墨西哥:从美洲与欧洲平等的角度出发,主张美洲与欧洲都是主体;联合国:从世界的角度看待,以加强各国的交流原因:立场不同

(2)纪念的原因:西班牙等国从增强国家影响力,加强国际交流的角度出发,进行纪念;哥伦布首航美洲产生巨大的历史影响,推动美洲与各大洲建立联系,推动了全球性的人口、物种、商品、文明流动。反对的原因:哥伦布没有“发现”美洲,纪念活动的名称夸大了哥伦布的贡献;哥伦布入侵并殖民了美洲;哥伦布带给了美洲巨大的灾难,导致美洲印第安人大量死亡,破坏了美洲原有的社会发展进程。

(3)变化:从多角度看待哥伦布且肯定哥伦布的声音为主流,转变为否定哥伦布的声音逐渐占据上风。原因:反殖民主义思潮的影响;美国反对种族歧视等社会运动的影响;世界多极化趋势的影响;社会信息化的影响;文化多样性的影响。

18.(1)西红柿在意大利逐步传播的原因:地理条件适合;意大利人对蔬菜的特殊评价;人口增长的需求;农业技术的改良。

(2)欧洲饮食文化变迁的主要表现:食物原料的丰富;饮食结构的革新;饮食理念的科学化;饮食礼仪的规范化。影响:丰富了饮食文化;促进了社会交流;推动了经济发展。

试题第1页,共2页

试题第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体