1.1.1原子结构模型同步课时作业(含解析) _高二化学鲁科版(2019)选择性必修二

文档属性

| 名称 | 1.1.1原子结构模型同步课时作业(含解析) _高二化学鲁科版(2019)选择性必修二 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 213.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-17 21:19:01 | ||

图片预览

文档简介

(1)1.1.1原子结构模型——高二化学鲁科版(2019)选择性必修二同步课时作业

1.激发态原子和基态原子可以通过电子跃迁的方式相互转化,跃迁过程中可得到光谱,下列说法正确的是( )

A.K元素的焰色反应呈紫色(透过蓝色钴玻璃),其中紫色对应的辐射波长约为700nm

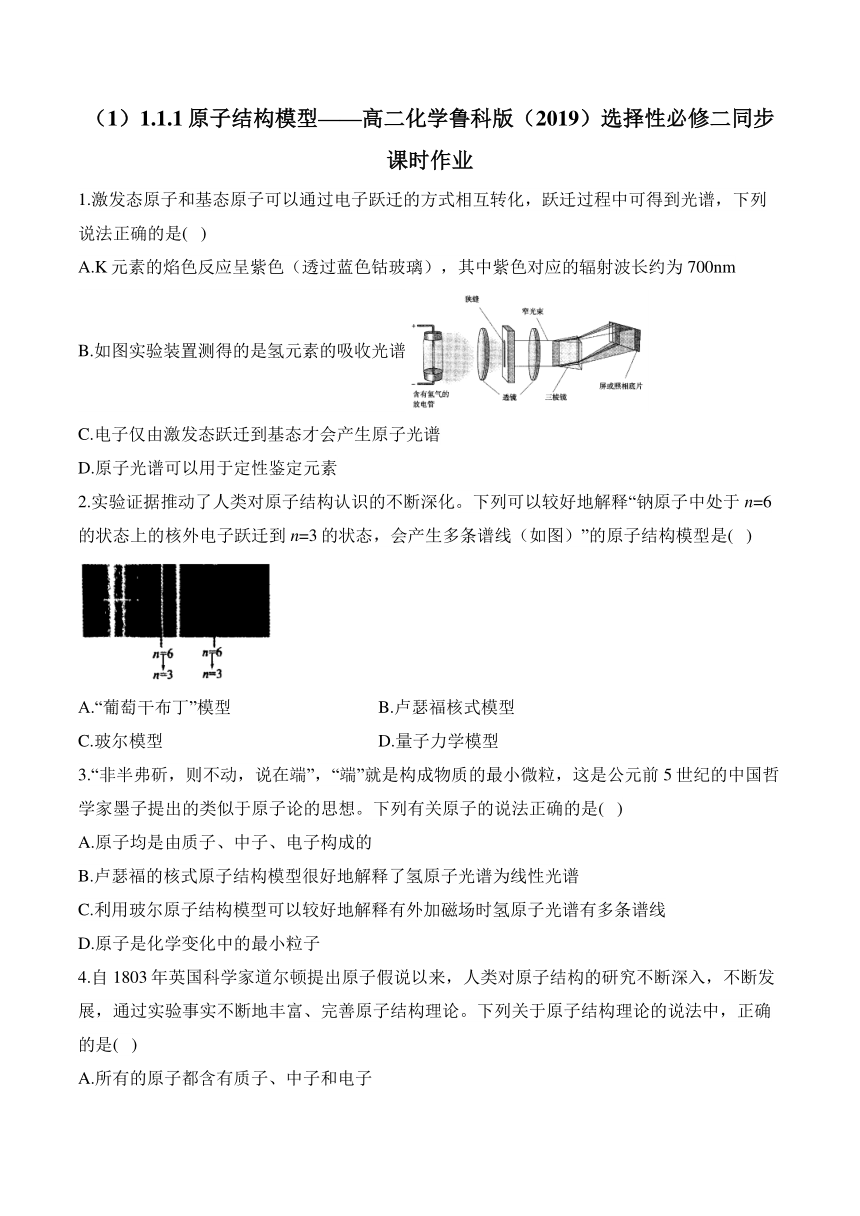

B.如图实验装置测得的是氢元素的吸收光谱

C.电子仅由激发态跃迁到基态才会产生原子光谱

D.原子光谱可以用于定性鉴定元素

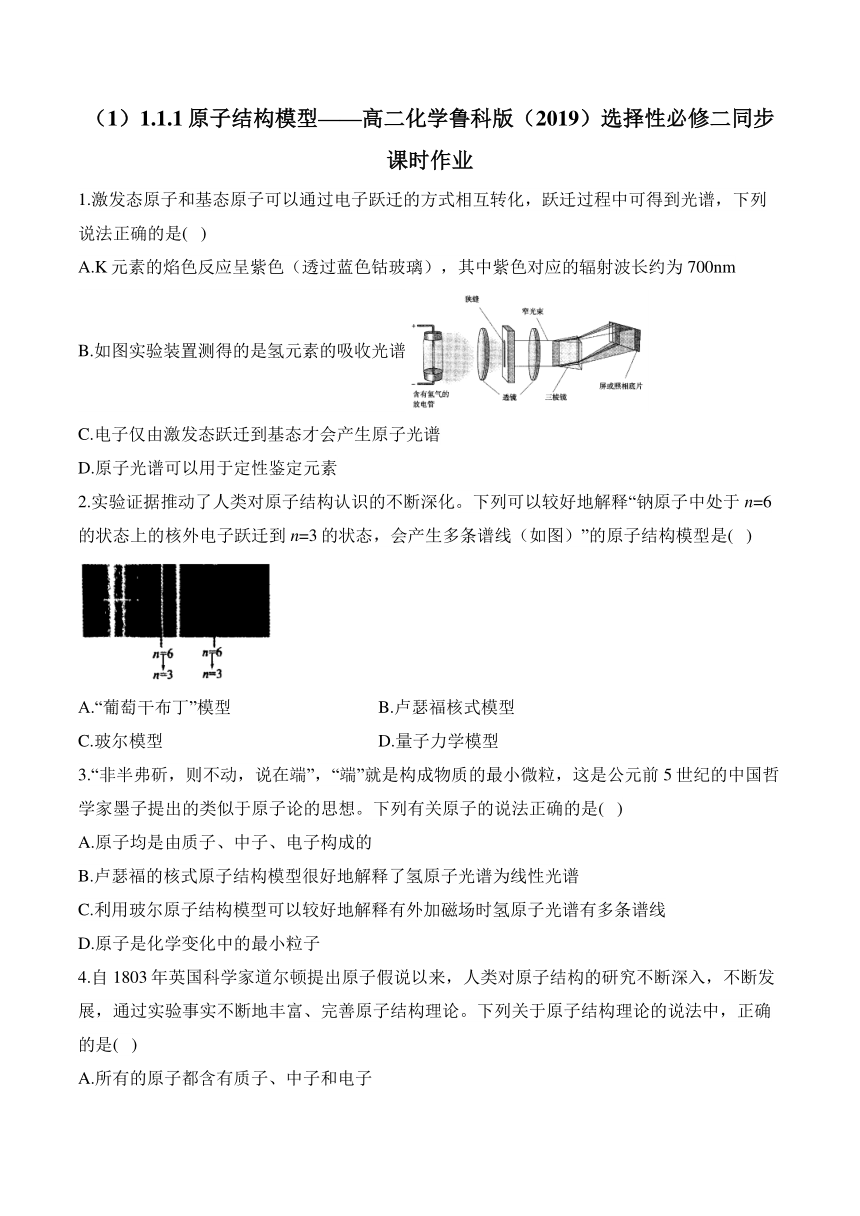

2.实验证据推动了人类对原子结构认识的不断深化。下列可以较好地解释“钠原子中处于n=6的状态上的核外电子跃迁到n=3的状态,会产生多条谱线(如图)”的原子结构模型是( )

A.“葡萄干布丁”模型 B.卢瑟福核式模型

C.玻尔模型 D.量子力学模型

3.“非半弗斫,则不动,说在端”,“端”就是构成物质的最小微粒,这是公元前5世纪的中国哲学家墨子提出的类似于原子论的思想。下列有关原子的说法正确的是( )

A.原子均是由质子、中子、电子构成的

B.卢瑟福的核式原子结构模型很好地解释了氢原子光谱为线性光谱

C.利用玻尔原子结构模型可以较好地解释有外加磁场时氢原子光谱有多条谱线

D.原子是化学变化中的最小粒子

4.自1803年英国科学家道尔顿提出原子假说以来,人类对原子结构的研究不断深入,不断发展,通过实验事实不断地丰富、完善原子结构理论。下列关于原子结构理论的说法中,正确的是( )

A.所有的原子都含有质子、中子和电子

B.质子数决定元素的种类,中子数决定核素的种类

C.原子核对电子的吸引作用的实质是原子核中的质子对核外电子的吸引

D.原子中的质子、中子和电子3种基本微粒不可能进一步分成更小的微粒

5.玻尔的原子结构模型不能解释的是( )

A.氢原子光谱为线状光谱

B.在一给定的稳定轨道上运动的核外电子不辐射能量

C.氢原子的可见光区谱线

D.有外加磁场作用时氢原子光谱有多条谱线

6.科学家对原子结构认识的先后顺序正确的是( )

①道尔顿原子论;

②汤姆孙“葡萄干布丁”模型;

③卢瑟福核式模型;

④玻尔原子结构模型

A.①③②④ B.④①②③ C.①②③④ D.④②③①

7.下列说法中正确的是( )

A.原子结构模型演变历史可以表示为:

B.和互为同素异形体

C.和互为同位素,后者常用于考古学中确定文物的年代

D.在多电子的原子里,能量较高的电子通常在离核较近的区域内运动

8.下列说法中正确的是( )

A.与原子所含中子数相等

B.互为同位素的两种核素,它们原子核内的质子数一定相等

C.人们发现了118种元素,即共有118种核素

D.原子结构模型演变历史可以表示为

9.下列有关人类认识原子结构模型的历程的说法正确的是( )

A.道尔顿提出原子学说

B.玻尔提出“有核模型”

C.卢瑟福发现原子中存在电子

D.汤姆生发现氢原子光谱是不连续的

10.以下各项中,利用玻尔原子结构模型可以较好地解释的是( )

A.氢原子光谱为线状光谱

B.氢原子的可见光区谱线

C.在有外加磁场时氢原子光谱有多条谱线

D.在高分辨钠原子光谱中的靠得很近的两条黄色谱线

11.原子的吸收光谱是线状的而不是连续的,主要原因是( )

A.原子中电子的能量高低 B.外界条件的影响

C.原子轨道的能量是量子化的 D.仪器设备的工作原理

12.对充有氩气的霓虹灯管通电,灯管发出蓝紫色光。产生这一现象的主要原因是( )。

A.电子由能量较高的轨道向能量较低的轨道跃迁时以光的形式辐射能量

B.电子由能量较低的轨道向能量较高的轨道跃迁时吸收除蓝紫色光以外的光

C.氩原子获得电子后转变成发出蓝紫色光的物质

D.在电流的作用下,氩原子与构成灯管的物质发生反应

13.下列有关光谱的说法中,不正确的是( )

A.原子中的电子在跃迁时会发生能量的变化,能量的表现形式之一是光(辐射),这也是原子光谱产生的原因

B.原子光谱只有发射光谱

C.通过原子光谱可以发现新的元素

D.通过光谱分析可以鉴定某些元素

14.下列说法不正确的是( )

A.同一原子中,基态时能量比激发态时低

B.灼烧含钾元素的物质时出现特征紫色是由电子的跃迁引起的

C.霓虹灯能发出五颜六色的光,发光机理与氢原子光谱形成机理基本相同

D.激发态原子的能量较高,极易失去电子,表现较强的还原性

15.请解释钾与钠产生焰色及焰色不同的原因___________。

答案以及解析

1.答案:D

解析:K元素的焰色反应呈紫色(透过蓝色钴玻璃),其中紫色波长介于400~430nm之间,A错误;该实验装置测得的是氢元素原子发射光谱,B错误;原子光谱有吸收光谱和发射光谱两种,电子由激发态跃迁到基态时会产生原子发射光谱,C错误;原子光谱可以用于定性鉴定元素,D正确。

2.答案:D

解析:D.原子结构的量子力学模型在处理核外电子量子化特性及波粒二象性提供主要论据和重要结论,可以较好地解释钠原子中处于n=6的状态上的核外电子跃迁到n=3的状态会产生多条谱线,D 符合题意。

3.答案:D

解析:A.原子中不含中子,A项错误;

B.玻尔原子结构模型很好地解释了氢原子光谱为线性光谱,B项错误;

C.玻尔原子结构模型不能解释有外加磁场时氢原子光谱有多条谱线的事实,C项错误;

D.原子是化学变化中的最小粒子,D项正确;

故选D。

4.答案:C

解析:A.有的原子不含中子,如,故A错误;

B.质子数决定元素的种类,质子数与中子数决定核素的种类,故B错误;

C.质子带正电,电子带负电,则原子核对电子的吸引作用的实质是原子核中的质子对核外电子的吸引,故C正确;

D.随科学的发展,认识到质子和中子还可以再分,质子和中子里面还有更小的微粒——夸克,故D错误;

故选C。

5.答案:D

解析:玻尔的原子结构模型是针对原子的稳定存在和氢原子光谱为线状光谱的事实提出的。有外加磁场时,氢原子有多条谱线,玻尔的原子结构模型已无法解释这一现象,必须借助量子力学加以解释。

6.答案:C

解析:①1803年英国化学家道尔顿建立了原子学说;

②1903年汤姆逊提出了“葡萄干布丁”原子结构模型;

③1911年卢瑟福提出了原子结构的核式模型;

④1913年玻尔建立了核外电子分层排布的原子结构模型;故选C。

7.答案:C

解析:A.人类对元素原子结构的认识,经过的漫长的历史时期,原子结构模型演变历史可概括为:道尔顿实心球模型后来到汤姆生“葡萄干面包”模型,再后来发展到卢瑟福的核式模型,再发展到玻尔轨道模型,故A错误;

B.和属于结构和组成相同的单质,不属于不同的单质,故不互为同素异形体,故B错误;

C.的应用主要有两个方面:一是在考古学中测定生物死亡年代,即放射性测年法,二是以标记化合物为示踪剂,和质子数相同中子数不同,互为同位素,故C正确;

D.在多电子的原子里,能量较高的电子通常在离核较远的区域内运动,故D错误;

答案选C。

8.答案:B

解析:A项,的中子数为21,的中子数为20,二者所含中子数不相等,错误;B项,质子数相同、中子数不同的核素互称同位素,故互为同位素的两种核素,它们原子核内的质子数一定相等,正确;C项,人们发现了118种元素,绝大多数元素存在多种核素,核素种类远大于118种,错误;D项,原子结构模型演变历史应为道尔顿实心球模型→汤姆生“葡萄干面包式”模型→卢瑟福带核模型→玻尔轨道模型和量子力学模型,错误。

9.答案:A

解析:道尔顿提出原子学说,A项正确;卢瑟福提出“有核模型”,B项错误;汤姆生发现原子中存在电子,C项错误;玻尔发现氢原子光谱是不连续的,D项错误。

10.答案:A

解析:玻尔理论是针对原子的稳定存在和氢原子光谱为线状光谱的事实提出的。有外加磁场时氢原子有多条谱线,玻尔的原子结构模型已无法解释这一现象,必须借助量子力学加以解释。玻尔理论中只引入一个量子数n,只能解释氢原子光谱是线状光谱,若要解释更复杂的原子光谱,需引入更多的量子数。

11.答案:C

解析:原子的核外电子处于能量最低的状态,简称基态,A正确;1个原子中有几个电子就有几种运动状态,在一个原子中,不可能出现运动状态完全相同的两个电子,B正确;原子结构有多种模型,现代原子结构模型为原子的量子力学模型,是根据量子力学理论和原子光谱建构的原子模型,正确;在电子云示意图中,用小黑点的疏密来描述电子在原子核外空间出现机会的大小,所以点密集的地方表示电子在该区域内出现的机会大,D错误。

12.答案:A

解析:电子由能量较高的原子轨道向能量较低的原子轨道跃迁时,多余的能量以光的形式释放出来,光的波长对应一定的颜色,A项正确,B项错误;该变化属于物理变化,没有新物质生成,C、D项错误。

13.答案:B

解析:原子光谱有吸收光谱和发射光谱,故B项错误。

14.答案:D

解析:同一原子处于激发态时能量较高,较不稳定,A正确;灼烧含钾元素的物质时,钾元素原子的核外电子由低能级跃迁到高能级,再由高能级跃迁到低能级时释放的能量与紫光的能量相同,从而呈现出紫色,B正确;霓虹灯能发出五颜六色的光,其发光机理与氢原子光谱形成机理基本相同,都是电子在不同的、能量量子化的状态之间跃迁所导致的,C正确;激发态原子的能量较高,是指其电子易跃迁到能量较低的激发态或基态,但不一定失去电子,表现较强的还原性,D错误。

15.答案:电子从较高能级的激发态跃迁到低能级的激发态或基态时,以光的形式释放能量,而钾和钠所释放的能量不同,故也产生不同颜色的光

解析:金属元素产生焰色反应的微观原因为:电子从较高能级的激发态跃迁到低能级的激发态或基态时,以光的形式释放能量,而钾和钠所释放的能量不同,故也产生不同颜色的光,故答案为:电子从较高能级的激发态跃迁到低能级的激发态或基态时,以光的形式释放能量,而钾和钠所释放的能量不同,故也产生不同颜色的光。

1.激发态原子和基态原子可以通过电子跃迁的方式相互转化,跃迁过程中可得到光谱,下列说法正确的是( )

A.K元素的焰色反应呈紫色(透过蓝色钴玻璃),其中紫色对应的辐射波长约为700nm

B.如图实验装置测得的是氢元素的吸收光谱

C.电子仅由激发态跃迁到基态才会产生原子光谱

D.原子光谱可以用于定性鉴定元素

2.实验证据推动了人类对原子结构认识的不断深化。下列可以较好地解释“钠原子中处于n=6的状态上的核外电子跃迁到n=3的状态,会产生多条谱线(如图)”的原子结构模型是( )

A.“葡萄干布丁”模型 B.卢瑟福核式模型

C.玻尔模型 D.量子力学模型

3.“非半弗斫,则不动,说在端”,“端”就是构成物质的最小微粒,这是公元前5世纪的中国哲学家墨子提出的类似于原子论的思想。下列有关原子的说法正确的是( )

A.原子均是由质子、中子、电子构成的

B.卢瑟福的核式原子结构模型很好地解释了氢原子光谱为线性光谱

C.利用玻尔原子结构模型可以较好地解释有外加磁场时氢原子光谱有多条谱线

D.原子是化学变化中的最小粒子

4.自1803年英国科学家道尔顿提出原子假说以来,人类对原子结构的研究不断深入,不断发展,通过实验事实不断地丰富、完善原子结构理论。下列关于原子结构理论的说法中,正确的是( )

A.所有的原子都含有质子、中子和电子

B.质子数决定元素的种类,中子数决定核素的种类

C.原子核对电子的吸引作用的实质是原子核中的质子对核外电子的吸引

D.原子中的质子、中子和电子3种基本微粒不可能进一步分成更小的微粒

5.玻尔的原子结构模型不能解释的是( )

A.氢原子光谱为线状光谱

B.在一给定的稳定轨道上运动的核外电子不辐射能量

C.氢原子的可见光区谱线

D.有外加磁场作用时氢原子光谱有多条谱线

6.科学家对原子结构认识的先后顺序正确的是( )

①道尔顿原子论;

②汤姆孙“葡萄干布丁”模型;

③卢瑟福核式模型;

④玻尔原子结构模型

A.①③②④ B.④①②③ C.①②③④ D.④②③①

7.下列说法中正确的是( )

A.原子结构模型演变历史可以表示为:

B.和互为同素异形体

C.和互为同位素,后者常用于考古学中确定文物的年代

D.在多电子的原子里,能量较高的电子通常在离核较近的区域内运动

8.下列说法中正确的是( )

A.与原子所含中子数相等

B.互为同位素的两种核素,它们原子核内的质子数一定相等

C.人们发现了118种元素,即共有118种核素

D.原子结构模型演变历史可以表示为

9.下列有关人类认识原子结构模型的历程的说法正确的是( )

A.道尔顿提出原子学说

B.玻尔提出“有核模型”

C.卢瑟福发现原子中存在电子

D.汤姆生发现氢原子光谱是不连续的

10.以下各项中,利用玻尔原子结构模型可以较好地解释的是( )

A.氢原子光谱为线状光谱

B.氢原子的可见光区谱线

C.在有外加磁场时氢原子光谱有多条谱线

D.在高分辨钠原子光谱中的靠得很近的两条黄色谱线

11.原子的吸收光谱是线状的而不是连续的,主要原因是( )

A.原子中电子的能量高低 B.外界条件的影响

C.原子轨道的能量是量子化的 D.仪器设备的工作原理

12.对充有氩气的霓虹灯管通电,灯管发出蓝紫色光。产生这一现象的主要原因是( )。

A.电子由能量较高的轨道向能量较低的轨道跃迁时以光的形式辐射能量

B.电子由能量较低的轨道向能量较高的轨道跃迁时吸收除蓝紫色光以外的光

C.氩原子获得电子后转变成发出蓝紫色光的物质

D.在电流的作用下,氩原子与构成灯管的物质发生反应

13.下列有关光谱的说法中,不正确的是( )

A.原子中的电子在跃迁时会发生能量的变化,能量的表现形式之一是光(辐射),这也是原子光谱产生的原因

B.原子光谱只有发射光谱

C.通过原子光谱可以发现新的元素

D.通过光谱分析可以鉴定某些元素

14.下列说法不正确的是( )

A.同一原子中,基态时能量比激发态时低

B.灼烧含钾元素的物质时出现特征紫色是由电子的跃迁引起的

C.霓虹灯能发出五颜六色的光,发光机理与氢原子光谱形成机理基本相同

D.激发态原子的能量较高,极易失去电子,表现较强的还原性

15.请解释钾与钠产生焰色及焰色不同的原因___________。

答案以及解析

1.答案:D

解析:K元素的焰色反应呈紫色(透过蓝色钴玻璃),其中紫色波长介于400~430nm之间,A错误;该实验装置测得的是氢元素原子发射光谱,B错误;原子光谱有吸收光谱和发射光谱两种,电子由激发态跃迁到基态时会产生原子发射光谱,C错误;原子光谱可以用于定性鉴定元素,D正确。

2.答案:D

解析:D.原子结构的量子力学模型在处理核外电子量子化特性及波粒二象性提供主要论据和重要结论,可以较好地解释钠原子中处于n=6的状态上的核外电子跃迁到n=3的状态会产生多条谱线,D 符合题意。

3.答案:D

解析:A.原子中不含中子,A项错误;

B.玻尔原子结构模型很好地解释了氢原子光谱为线性光谱,B项错误;

C.玻尔原子结构模型不能解释有外加磁场时氢原子光谱有多条谱线的事实,C项错误;

D.原子是化学变化中的最小粒子,D项正确;

故选D。

4.答案:C

解析:A.有的原子不含中子,如,故A错误;

B.质子数决定元素的种类,质子数与中子数决定核素的种类,故B错误;

C.质子带正电,电子带负电,则原子核对电子的吸引作用的实质是原子核中的质子对核外电子的吸引,故C正确;

D.随科学的发展,认识到质子和中子还可以再分,质子和中子里面还有更小的微粒——夸克,故D错误;

故选C。

5.答案:D

解析:玻尔的原子结构模型是针对原子的稳定存在和氢原子光谱为线状光谱的事实提出的。有外加磁场时,氢原子有多条谱线,玻尔的原子结构模型已无法解释这一现象,必须借助量子力学加以解释。

6.答案:C

解析:①1803年英国化学家道尔顿建立了原子学说;

②1903年汤姆逊提出了“葡萄干布丁”原子结构模型;

③1911年卢瑟福提出了原子结构的核式模型;

④1913年玻尔建立了核外电子分层排布的原子结构模型;故选C。

7.答案:C

解析:A.人类对元素原子结构的认识,经过的漫长的历史时期,原子结构模型演变历史可概括为:道尔顿实心球模型后来到汤姆生“葡萄干面包”模型,再后来发展到卢瑟福的核式模型,再发展到玻尔轨道模型,故A错误;

B.和属于结构和组成相同的单质,不属于不同的单质,故不互为同素异形体,故B错误;

C.的应用主要有两个方面:一是在考古学中测定生物死亡年代,即放射性测年法,二是以标记化合物为示踪剂,和质子数相同中子数不同,互为同位素,故C正确;

D.在多电子的原子里,能量较高的电子通常在离核较远的区域内运动,故D错误;

答案选C。

8.答案:B

解析:A项,的中子数为21,的中子数为20,二者所含中子数不相等,错误;B项,质子数相同、中子数不同的核素互称同位素,故互为同位素的两种核素,它们原子核内的质子数一定相等,正确;C项,人们发现了118种元素,绝大多数元素存在多种核素,核素种类远大于118种,错误;D项,原子结构模型演变历史应为道尔顿实心球模型→汤姆生“葡萄干面包式”模型→卢瑟福带核模型→玻尔轨道模型和量子力学模型,错误。

9.答案:A

解析:道尔顿提出原子学说,A项正确;卢瑟福提出“有核模型”,B项错误;汤姆生发现原子中存在电子,C项错误;玻尔发现氢原子光谱是不连续的,D项错误。

10.答案:A

解析:玻尔理论是针对原子的稳定存在和氢原子光谱为线状光谱的事实提出的。有外加磁场时氢原子有多条谱线,玻尔的原子结构模型已无法解释这一现象,必须借助量子力学加以解释。玻尔理论中只引入一个量子数n,只能解释氢原子光谱是线状光谱,若要解释更复杂的原子光谱,需引入更多的量子数。

11.答案:C

解析:原子的核外电子处于能量最低的状态,简称基态,A正确;1个原子中有几个电子就有几种运动状态,在一个原子中,不可能出现运动状态完全相同的两个电子,B正确;原子结构有多种模型,现代原子结构模型为原子的量子力学模型,是根据量子力学理论和原子光谱建构的原子模型,正确;在电子云示意图中,用小黑点的疏密来描述电子在原子核外空间出现机会的大小,所以点密集的地方表示电子在该区域内出现的机会大,D错误。

12.答案:A

解析:电子由能量较高的原子轨道向能量较低的原子轨道跃迁时,多余的能量以光的形式释放出来,光的波长对应一定的颜色,A项正确,B项错误;该变化属于物理变化,没有新物质生成,C、D项错误。

13.答案:B

解析:原子光谱有吸收光谱和发射光谱,故B项错误。

14.答案:D

解析:同一原子处于激发态时能量较高,较不稳定,A正确;灼烧含钾元素的物质时,钾元素原子的核外电子由低能级跃迁到高能级,再由高能级跃迁到低能级时释放的能量与紫光的能量相同,从而呈现出紫色,B正确;霓虹灯能发出五颜六色的光,其发光机理与氢原子光谱形成机理基本相同,都是电子在不同的、能量量子化的状态之间跃迁所导致的,C正确;激发态原子的能量较高,是指其电子易跃迁到能量较低的激发态或基态,但不一定失去电子,表现较强的还原性,D错误。

15.答案:电子从较高能级的激发态跃迁到低能级的激发态或基态时,以光的形式释放能量,而钾和钠所释放的能量不同,故也产生不同颜色的光

解析:金属元素产生焰色反应的微观原因为:电子从较高能级的激发态跃迁到低能级的激发态或基态时,以光的形式释放能量,而钾和钠所释放的能量不同,故也产生不同颜色的光,故答案为:电子从较高能级的激发态跃迁到低能级的激发态或基态时,以光的形式释放能量,而钾和钠所释放的能量不同,故也产生不同颜色的光。