2025年高考语文复习专题一文多练,解答传统题目(散文)课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025年高考语文复习专题一文多练,解答传统题目(散文)课件(共40张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-18 07:45:18 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

一文多练,解答传统题目

(散文)

2025年高考语文复习专题★★

(2024·山东青岛二模改编阅读下面的文字,完成后面任务。

岁月包浆里的沉厚与轻盈

杨秀廷

①走进时光斑驳的隆里古城,仿佛一脚跨入六百年时空隧道。那首吟唱隆里古城风雨沧桑的歌谣,又在青阳门鼓楼风铃的伴奏下萦绕耳畔:

青阳门上的老铃铛,

风一来就歌唱,

唱杨花落尽的江南和起雾的山岗。

它听过马蹄破城墙,

见过烽烟染夜郎……

②诞生于明王朝“调北征南”“屯田戍边”金戈铁马激流中的隆里古城,大气雄沉的底色里,也流淌着灵动的气韵。

③即便是平常日子,地处黔湘桂交界地区的这座边邑古城也盛满了故事。古典意蕴与新生力量,在隆里古城蓬勃、抑扬、激荡,一如龙标书院守望岁岁年年琅琅书声的荷塘,一如流连于古城街巷中南来北往游客的惊叹。

④走进隆里,看见看得到的风景,走近看不见的灵魂。

⑤汉戏与“花脸龙”“迎故事”是隆里古城“三大文化瑰宝”。汉戏是隆里古城的一径文化血脉,那些折子戏,一折一折的,从征战、结义到歌颂忠烈,豪放中透出婉约的音韵。十多年前在隆里看的那场汉戏,锣鼓唱腔还萦绕在耳边。那戏班的“面相”和戏是别样的出彩。上好妆的老戏人,在观众的簇拥中,有板有眼地忙碌起来。随着一声铜锣响起,《三气周瑜》的三个角子相继登场。小生周瑜由七十三岁的老戏人姚文星饰演,他身披盔甲,手执纸扇,英气逼人。张飞的饰演者是五十多岁的李连培,身材魁梧,一副黑脸扮相,一声“末将张飞来也”一下把全场镇住。

而孙权的妹妹孙尚香则由六十三岁的胡炳兰担纲,她是古城汉戏班子中年纪最长的旦角。演出时,锣和鼓表现得很兴奋,在伴奏乐音中,京胡的峭拔和绵长成了主角。最急切的是童林祥执掌的铜钵,那种声调,起初是嘈嘈切切,忽而似洪流翻卷,涛声震天……人物、剧情、环境相互映衬、激扬,在时空穿越中,把观众带进了刀光剑影的历史深处。

⑥岁月流走,那些残破的戏服已经被新的戏装取代,不变的是隆里人代代传承的激情鼓点。一个族群,在明王朝“调北征南”的烽烟里,由北而南,从东往西,如漂萍,似苍耳,在异乡扎下了根。六百年后,这些屯军的后裔,用抑扬的唱腔和彩绘的脸谱,追忆铁马金戈,回望千里乡关。

⑦“花脸龙”是隆里古城别具风骨的一道风景。舞龙者皆画“花脸”,旦、末、净、丑咸集,每条龙的舞者因位置不同而脸谱不一,一条舞动的“花脸龙”即如一出京剧。元宵节的隆里古城,“花脸”如云,绝色,惊艳。激越的锣鼓依然如六百年过往时空一样,引领隆里人又一年的舞龙狂欢热潮。

⑧“花脸龙”由军傩戏演变而来,又融入了祈福迎祥的传统习俗。汉戏《蓝季子会大哥》取材于宋朝初期“蓝季子会大哥赵匡胤”的故事,隆里先民将它和舞龙结合在一起,使之成为一种舞龙与戏曲相结合的传统民间活动。明代洪武年间屯军带它入隆里,六百年古风愈久愈浓。舞龙者脸谱和扮相夸张,每条龙都是龙尾居首,由执掌龙尾的丑角“蓝季子”带动整条龙进退,这在全国的舞龙活动中,是独一无二的。

⑨锣鼓一响,古城东、南、西、北各门的龙队,从古城千户所门前来到西门外龙溪河畔状元祠,在这里“出龙”。仪式结束,爆竹惊空,金鼓齐鸣,各路“花脸龙”会聚城中广场。舞龙者便展示各种绝活,花样迭出,势若翻江倒海,场面恢宏壮观,令人目不暇接。隆里人以前所未有的色彩和想象,绘就了“花脸如云”的壮观景象。

⑩隆里“迎故事”也叫“迎春”,剧情、人物、衣着等与演戏一样,不同的是演出的舞台是活动的。剧中人物彩妆立于舞台上,他们所穿的衣服,按照所饰演的人物朝代、身份来订制,以绫罗绸缎制成,色彩艳丽。装扮巡游的“天女散花”“西天取经”“观音送子”,把隆里古城从古代的传说中托举而出。“迎故事”演出的剧目,意在驱邪迎祥,祈求风调雨顺、国泰民安,把祝福带给各家各户。游演时,众人敲锣打鼓,十六名壮汉抬着舞台在街巷间移动,舞台上的人物凌空游走于古城上空,所到之处锣鼓喧天,喜庆热闹。至迎接“故事”的人家门前,将舞台放下,主人燃烛烧香放鞭炮,供奉米花、麻叶、糖果等茶点,接受祝福。

隆里“迎故事”糅合戏剧、杂技和装饰艺术,以锣、钵、鼓助兴,形成声、色、艺组合表演的流动立体舞台,演绎一个个美丽的故事,是“活动的舞台、凝固的戏剧”。每一次“迎故事”,隆里人都会舞动“花脸龙”,唱响汉戏来“迎会”与庆贺。一个“迎”字,道出了人们对传统文化心怀景仰的虔敬心态。每一个来到隆里观看“迎故事”的人,不管身居高位还是一介布衣,都须首先这样引颈仰望,那样的时刻,是隆里古城最美的时光。

隆里古城就是以这样的情怀,放下腰身,轻卷珠帘,透出些许醺醉,又泛出几分欣悦。

时光积淀沉厚的包浆,也羽化灵性与轻盈,文化传承葆育隆里的灵魂,隆里族群就是这样从容,自在,乐观,自信,追赶记忆,培护根脉,且歌且行,六百年一路灿烂……

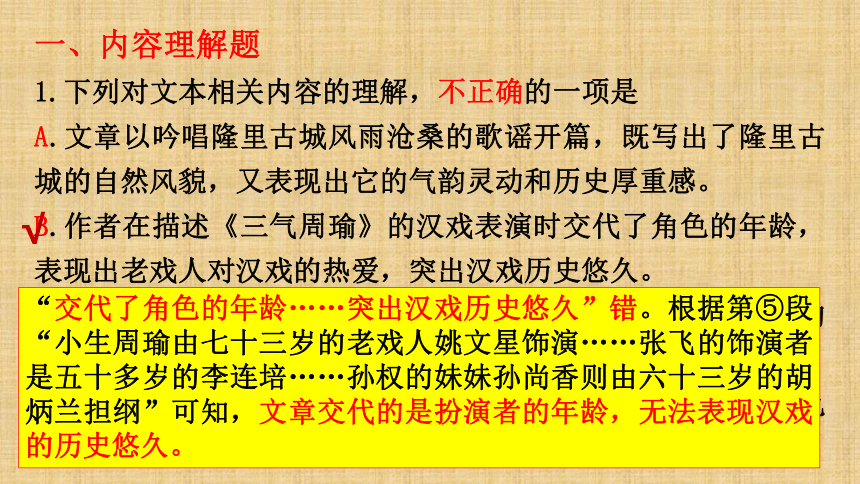

一、内容理解题

1.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是

A.文章以吟唱隆里古城风雨沧桑的歌谣开篇,既写出了隆里古城的自然风貌,又表现出它的气韵灵动和历史厚重感。

B.作者在描述《三气周瑜》的汉戏表演时交代了角色的年龄,表现出老戏人对汉戏的热爱,突出汉戏历史悠久。

C.第⑤段中的画线句子表面上是描写乐器的“情态”和乐音的特点,实际上是表现乐器演奏者激情演奏的情形。

D.文中隆里人作为屯军后裔的独特族群,守护传承着富有特色的传统文化,虽时光流逝,但情怀不变。

√

“交代了角色的年龄……突出汉戏历史悠久”错。根据第⑤段“小生周瑜由七十三岁的老戏人姚文星饰演……张飞的饰演者是五十多岁的李连培……孙权的妹妹孙尚香则由六十三岁的胡炳兰担纲”可知,文章交代的是扮演者的年龄,无法表现汉戏的历史悠久。

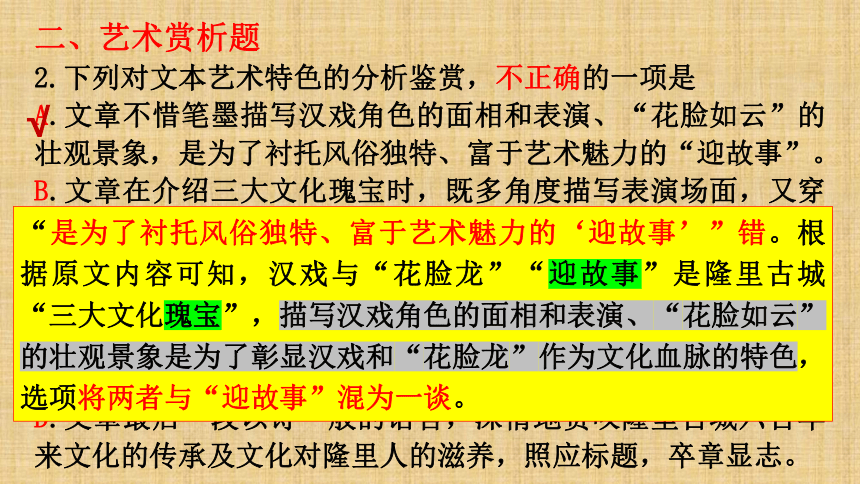

二、艺术赏析题

2.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.文章不惜笔墨描写汉戏角色的面相和表演、“花脸如云”的壮观景象,是为了衬托风俗独特、富于艺术魅力的“迎故事”。

B.文章在介绍三大文化瑰宝时,既多角度描写表演场面,又穿插补充相关历史与文化,彰显了隆里古城的沉厚与轻盈,体现了“形散神聚”的特点。

C.第 段中的“迎”字,道出隆里人对传统文化的虔敬之情,引号有突出强调的作用,这种用法与第⑨段中“出龙”的引号用法不同。

D.文章最后一段以诗一般的语言,深情地赞叹隆里古城六百年来文化的传承及文化对隆里人的滋养,照应标题,卒章显志。

√

“是为了衬托风俗独特、富于艺术魅力的‘迎故事’”错。根据原文内容可知,汉戏与“花脸龙”“迎故事”是隆里古城“三大文化瑰宝”,描写汉戏角色的面相和表演、“花脸如云”的壮观景象是为了彰显汉戏和“花脸龙”作为文化血脉的特色,选项将两者与“迎故事”混为一谈。

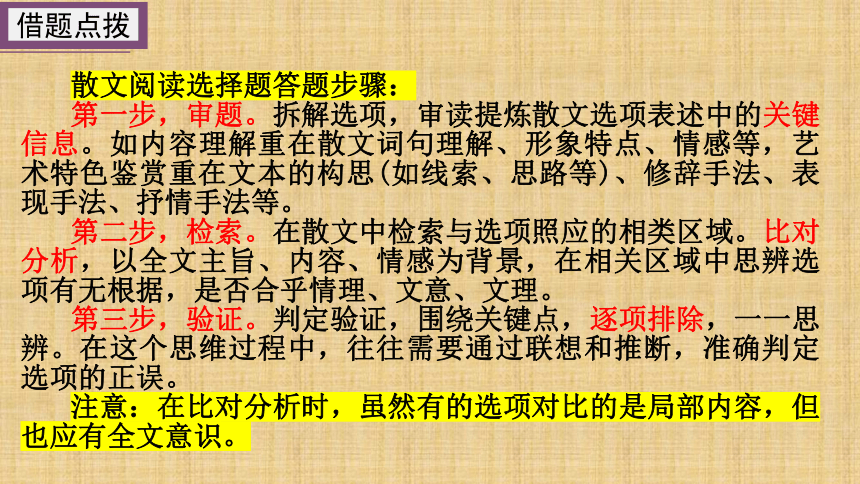

借题点拨

散文阅读选择题答题步骤:

第一步,审题。拆解选项,审读提炼散文选项表述中的关键信息。如内容理解重在散文词句理解、形象特点、情感等,艺术特色鉴赏重在文本的构思(如线索、思路等)、修辞手法、表现手法、抒情手法等。

第二步,检索。在散文中检索与选项照应的相类区域。比对分析,以全文主旨、内容、情感为背景,在相关区域中思辨选项有无根据,是否合乎情理、文意、文理。

第三步,验证。判定验证,围绕关键点,逐项排除,一一思辨。在这个思维过程中,往往需要通过联想和推断,准确判定选项的正误。

注意:在比对分析时,虽然有的选项对比的是局部内容,但也应有全文意识。

三、分析散文标题

3.请结合全文,分析标题“岁月包浆里的沉厚与轻盈”的好处。

①标题是本文之“神”,概括了文章内容重点。全文是围绕隆里古城的沉厚与轻盈来取材的。

②意蕴丰富。既传达出隆里古城文化的厚重感,也传达了隆里人生活的和美、自在、从容。语言有诗意,有哲理,有情感态度。情景理融为一体。

③生动形象,新颖含蓄,采用比拟的手法。抽象的岁月“包浆”,说明时光久远,六百年隆里古城的历史厚重感;又用“轻盈”比拟隆里人的生活状态和精神状态的从容。

借题点拨

分析标题的好处,一般从以下四个方面着手:

①从标题的意蕴来分析。首先从标题自身开始,理解其本义,然后联系背景主旨以及作者的情感态度,把标题最深层的意蕴挖掘出来。

②从标题的表达效果(作用)来分析。要关注标题的技巧,如运用了比喻、拟人、双关、象征等技巧,把技巧含义转化为本义。

借题点拨

③依据与文本的关系进行分析。从标题与文章内容的关系看,许多标题概括或暗示了文章的内容重点;从标题与文章主旨的关系看,有的标题就是文眼,点明了文章主旨;从标题与文章情感的关系看,有的标题奠定了文章的感情基调;从标题与文章思路、线索的关系看,有的标题就是文章的线索,是行文思路的体现;从标题与文章塑造的形象的关系看,有的标题突出了主人公的形象。

④从读者感受来分析。常见的术语有生动形象、新颖含蓄、发人深省、激发兴趣等。

教考关联

篇目 标题好处(作用)

《故都的秋》 ①从内容上看,题目点明了文章的写作对象——秋。

②从情感上看,一个“故”字暗示了作者对故都北平的挂念、思念之意。

③从表达效果上看,“故都”二字更具有文化底蕴。

④从主题上看,表达了作者对北方国土沦陷、政府偏安的惨淡社会的隐忧。以“秋”为点,忆“故都”,流淌着作者浓烈、滚烫的爱国之心。

教考关联

篇目 标题好处(作用)

《荷塘月色》 ①从内容上看,“荷塘”“月色”是本文最重要的两个物象。

②从表达效果上看,这两个意象有诗情画意之美,营造出静谧、优美的意境。

③从情感上看,标题中呈现出的“静”的氛围,契合文中作者追求平静的心情,暗含对荷塘月色优美之景的赞美。

四、赏析词语题

4.请简要分析下列句子中加颜色词语的表达效果。

(1)即便是平常日子,地处黔湘桂交界地区的这座边邑古城也盛满了故事。

(2)走进隆里,看见看得到的风景,走近看不见的灵魂。

(1)“盛满”运用比拟的手法,把隆里古城比作器物,形象地写出古城底蕴的深厚与丰富。

(2)“风景”一语双关,既指隆里古城优美的自然风光,又指其丰富多彩的地方文化、风俗;含蓄而有深度,增强了语言表达力,使读者获得了启示和感悟。

借题点拨

(1)赏析词语先要理解其含义。要联系语境甚至全文,并结合手法准确理解。

(2)分析用词特点,看该词词性和色彩(感情和语体)特点。有无临时借用或活用特点,如它是否为动词、叠词、成语,是否为褒(贬)义词,是否为反复词等情况。

(3)分析表达效果。分析时应注意几点:①结合词义。②结合词语特点。如使用动词、形容词,有生动形象之效;使用叠词,可以强化语意、增强音乐性等;使用反复词,可以突出某种思想、强调某种情感等。③从描写对象特点、主旨表达倾向及结构等方面展开分析。

答题要素有:含义+特点(手法)+效果(形象、情感、主旨等)

借题点拨

教考关联

篇目 句子 赏析词语

《荷塘月色》 月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦。 弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。 ①“泻”字既照应了前文的以流水喻月光,又描绘了月辉照耀、一泻无余的景象,使月光有了动感。

②“浮”字写夜里水汽由下而上轻轻升腾,慢慢扩散、弥漫的景象,以动景写静景,描绘了雾的轻盈状态。

③“洗”字写叶子和花在月光映照下鲜艳欲滴的

状态。

④“画”字让人的动作含于其中,仿佛有无形的手在宣纸上描绘“倩影”,写出了投在荷叶上的月影之真之美。

教考关联

篇目 句子 赏析词语

《风景谈》 可是更妙的是三五月明之夜……这时候忽然从山脊上长出两支牛角来,随即牛的全身也出现,掮着犁的人形也出现,并不多,只有三两个…… ①“长”字化静为动,道出了山势之高,耕牛爬坡动作之缓慢;有妙趣。

②另一方面也反映出种地人晚归情景与黄昏景色之协调融合,姗姗归来的耕牛给黄昏恬静的山野增添了诗意和生机。

③寓情于景,蕴含着对根据地军民和谐生活的赞美之情。

五、分析精彩语句内涵

5.请结合上下文,谈谈你对第 段中画线句“那样的时刻,是隆里古城最美的时光”的理解。

(1)“那样的时刻”指的是,每一个来到隆里观看“迎故事”的人,都对传统文化心怀景仰的虔敬时刻,是在文化传承面前无等级无身份差别的时刻,是三大文化瑰宝交融的时刻。

(2)“最美”也是最重要,点明主旨。隆里古城的“最美”是时光中历史文化的厚重,是传统文化得以传承的盛况,是人们生活得快乐、从容、轻盈。

(3)直接抒情,表达对隆里文化传承状况的感动和自豪。

借题点拨

①必须紧扣该句子,将原句从头至尾“翻译”(转换)成自己的话。不可断句取义,不可照抄原文,不可另起炉灶,不可写成病句。

②对于含意深刻的句子,既要理解句子的语境义(临时意义),又要理解句外义(言外之意),即言在此意在彼而产生的意义。(由实及虚、以小见大、由表及里等)

③在对句子进行多角度、多侧面分析时,有时句子中所包含的情感要点也不能忽视。

④要结合语境,句不离段,段不离篇。主旨句要结合全文理解,看是否有与之对应的解说句。

借题点拨

六、分析散文的语言风格特点

6.阅读全文,结合具体文句,分析本文的语言风格特点。

(1)用词准确生动,多用修辞,如比拟、双关等。如“即便是平常日子,地处黔湘桂交界地区的这座边邑古城也盛满了故事”“走进隆里,看见看得到的风景,走近看不见的灵魂”。

(2)语言优美,富有诗意。如“走进时光斑驳的隆里古城,仿佛一脚跨入六百年时空隧道。那首吟唱隆里古城风雨沧桑的歌谣,又在青阳门鼓楼风铃的伴奏下萦绕耳畔”。

(转下页)

(3)描写场景通俗与典雅融合,生动,如在眼前。如描写汉戏场面语言朴实,介绍“花脸龙”则用语典雅:“舞龙者皆画‘花脸’,旦、末、净、丑咸集,每条龙的舞者因位置不同而脸谱不一,一条舞动的‘花脸龙’即如一出京剧。元宵节的隆里古城,‘花脸’如云,绝色,惊艳。”

(4)抒情意味浓厚,深沉蕴藉,如同散文诗。如结尾段:“时光积淀沉厚的包浆,也羽化灵性与轻盈,文化传承葆育隆里的灵魂,隆里族群就是这样从容,自在,乐观,自信,追赶记忆,培护根脉,且歌且行,六百年一路灿烂……”(答出三点即可)

借题点拨

第一步:概括语言特点。语言特色范围较广泛,要针对题目类型和文本特色确定鉴赏点,找出属于鉴赏对象独有的特色或技巧。其角度大致有:

①从遣词造句的角度分析,如词语的准确、鲜明、生动、形象,句式的整散等。

②从修辞手法或表现手法的角度分析,如比喻、比拟、夸张、排比、象征、衬托、对比等。

③从语言风格入手,如平实、华丽、清新、典雅、幽默、辛辣、简洁明快、含蓄深沉、寓庄于谐、生动形象、富有情趣、地方色彩鲜明等。

④从表达方式的角度分析,如人称的使用、描写方式、抒情方式等。

借题点拨

从以上角度,用一两个词语概括。概括时既要考虑到一般文本语言的特征,又要充分考虑语言片段的特征。

第二步:列举事例分析。结合文本具体表现,紧扣内容(关键词、关键句)分析作用(对主旨的体现、对情感的表达)。

第三步:按照规范作答。题目所涉及的语言特色一般是多方面的,答题时应先答最主要、最突出的,然后再答次要的。答案要分点表述,形成合理的顺序。另外,指明效果用词要准确,注意运用术语。

教考关联

篇目 语言风格特点

《故都的秋》 清新典雅;多用对比

《我与地坛(节选)》 富有哲理,深沉绵密;抒情性强

《风景谈》 朴实生动;多用象征、比喻

《记念刘和珍君》 骈散结合,表达直露显豁,感情浓厚炽烈;议论精辟,讽刺尖锐

《为了忘却的记念》 语言洗练朴实,含义深刻,抒情意味浓厚;善用曲折隐晦笔法,善于讽刺议论

七、散文中“引用”内容的作用

7.文章开头部分对歌谣歌词的引用,有什么作用?

(1)从歌词内容上看,它既写出了隆里古城“杨花落尽的江南和起雾的山岗”等自然风貌,又以“它听过马蹄破城墙,见过烽烟染夜郎”写出了岁月的沧桑感。

(2)歌词语句优美,意蕴丰富,用词典雅,丰富了文章内容,增添了诗意文采。

(3)意象丰富,基调舒缓,有岁月感,营造了古朴、悠远、深邃的意境。

(4)用在文章开篇,奠定了深情赞美的抒情基调。

借题点拨

对于散文中的“引用”作用题,一般按照所引用的内容类别,结合文本内容作答。

(1)引用神话传说或诗句歌词:①丰富文章内容,扩大文章内涵;②增强文章的神秘感,增添文采;③营造古朴、悠远、深邃的意境(诗情画意,诗意美)。

(2)引用历史和文言资料:①丰富文章内容,扩大文章内涵;②增强文章的神秘感,增添文采;③增强真实性,有可信度;④文白相间,雅俗共赏,古色斑斓,语言的形式美。

借题点拨

散文中的引用按角度分类的作用:

①文本角度:表明观点见解,丰富文章内容,增强文章的真实性、趣味性、典雅性和文学性等。

②主题角度:点明主旨、侧面表现主题等。

③结构角度:照应标题、承上启下、总结上文、深化主旨、奠定基调等。

④读者角度:激发阅读兴趣,引人深思等。

八、分析文化民俗散文中的“场面”

8.汉戏与“花脸龙”“迎故事”是隆里古城“三大文化瑰宝”,作者浓墨重彩地分别对其进行描绘,请概括这些场面的共同特点。

(1)场面热闹、喜庆。

(2)注重场面中的“人”。

(3)场面中有深厚的文化历史感。注重交代每一个活动背后的历史文化性、故事性。

(4)场面中有情。寓情感于场面描写中,表达了对和谐幸福生活的赞美,以及对历史文化的守护情怀。

借题点拨

场面一般由人物、事件和环境组成。它是某一段时间内社会生活的横截面。一些文化传承散文,往往离不开“场面”描写。关于“场面”的考点,一般有以下三个方面:

(1)场面特点

①场面特点首先是场面氛围特点,如热闹、喜庆、忙乱、壮观、静穆、冷清、悲壮、惨烈、温馨、和睦等。

②场面特点与场面的重点描写对象有关,如是侧重于“人”,还是侧重于“事”,还是侧重于“景”。

③历史散文场面特点还要关注到背后的“情”和“文化”,感情和文化意味是否浓厚。

借题点拨

(2)描绘场面手法

①写场面所使用的表达方法,往往是记叙、描写、议论和抒情的综合运用。

②在描写手法上,往往有细节描写、侧面描写、心理描写等。

③在修辞手法上,往往运用比喻、拟人、反复、夸张等。

④在句式上,往往有短句、长句、长短句结合等。

(3)场面作用

丰富内容;渲染气氛,以感染读者或人物;烘托心情;丰富性格形象;深化主旨;增强历史文化色彩等等。

教考关联

场面类别 句段 分析鉴赏

《秦腔》“盼戏”场面 “未等戏开,台下坐的、站的人头攒拥,台两边阶上立的卧的是一群顽童……”“各类小吃趁机摆开,一个食摊上一盏马灯……长一声短一声叫卖不绝。锣鼓还在一声儿敲打……”“左边的喊右边的踩了他的脚,右边的叫左边的挤了他的腰……言语伤人,动了手脚;外边的趁机而入,一时四边向里挤,里边向外扛,人的漩涡涌起,如四月的麦田起风……头身一会儿倒西,一会儿倒东,喊声,骂声,哭声一片……人人恨骂这些人,人人又都盼有这些人,叫他们是秦腔宪兵。” ①场面特点:热闹、忙乱。以人的动作、活动为描写对象。

②场面手法:主要采用记叙手法,细致地描摹开演前人们的活动,使人如临其境。侧面描写秦腔对人的吸引力。

在修辞上,多用排比。在句式上,多用短句,表现场面的急促、慌乱、热闹。

③场面作用:烘托了秦腔演出前热闹、忙乱的气氛,表现出秦川人盼望演出的急切心情和对秦腔的重视与喜爱;也体现了秦川人粗犷、质朴的性格特征。

九、构思艺术

9.结合本文内容,分析作者的构思特点。

(1)本文按照时空顺序来写隆里古城的景和“魂”。先抒情写景,后以叙述描写为主,“走进隆里,看见看得到的风景,走近看不见的灵魂”有承上启下的作用。

(2)本文剪裁得当,重在写“三大文化瑰宝”,详写文化“灵魂”,略写景。

(3)用场面描写来展现隆里的历史文化传承和人的精神面貌。有序书写,详细清晰,结构分明。

(4)本文大量穿插历史文化材料,在选材上有浓厚的历史文化气息。

(5)本文叙述、议论、抒情相结合,情感意味浓厚。(答出三点即可)

借题点拨

散文的构思就是散文的谋篇布局。它是高考考查的热点,既可以考查从整体上分析特点,又可以进行诸如“线索”“选材”“段落”等方面的专项考查。

(1)判断分析构思特点(谋篇布局),一般要多角度切入

①线索角度。说出线索是什么,是明是暗,是单是双等。

②行文顺序。说出按什么顺序写作,或时间,或空间,或情感认识变化过程,或倒叙,或插叙等。

③结构技巧。如善于抑扬、巧设伏笔、虚实映衬等。要特别懂得“由实及虚”的思维特点。散文阅读的关键点不是在其所记叙、描写的客体(实体)上,而是在记叙、描写中所体现的作者主体的思想、感情(虚体)上。(转下页)

借题点拨

④叙事特点。叙事人称是什么,叙事方式是什么,有何突出的叙事方式,如回忆与现实相结合等。

⑤段落布局。如曲笔入文、以景结情、段落短小等。

⑥选材组材。选取材料方面有何特点,如以小见大等;组材以何为中心。

⑦文章自身鲜明的结构个性。如采用画面组合式,大量穿插旁逸式材料,现实与历史交织等。

(2)结合文本分析作用或效果

一是结构自身方面,如形散神聚、结构谨严、曲折有致、大开大合、新颖别致等;二是表现景、物、人、事方面,更形象、更深入、更有表现力;三是表达主旨方面,更深入鲜明、委婉深沉等。

教考关联

篇目 行文思路

《荷塘月色》 作者的游踪是出家门—去荷塘—观荷塘—回家门(空间顺序,移步换景)

情感变化:不静—求静—得静—出静

《故都的秋》 结构上采用总—分—总式,层层递进:文章开篇将故都的秋与江南的秋进行对比,点明故都的秋“清、静、悲凉”的特点,然后整篇文章以“清、静、悲凉”为中心层层递进,逐步刻画了故都的清秋景色。

以“清、静、悲凉”统领全文景物画面。

教考关联

篇目 行文思路

《为了忘却的记念》 鲁迅以他和五位青年作家的交往为线索,把本来散乱孤立的材料组织在一个整体中。

以怀念和悲愤为“神”,统领全文材料。

一文多练,解答传统题目

(散文)

2025年高考语文复习专题★★

(2024·山东青岛二模改编阅读下面的文字,完成后面任务。

岁月包浆里的沉厚与轻盈

杨秀廷

①走进时光斑驳的隆里古城,仿佛一脚跨入六百年时空隧道。那首吟唱隆里古城风雨沧桑的歌谣,又在青阳门鼓楼风铃的伴奏下萦绕耳畔:

青阳门上的老铃铛,

风一来就歌唱,

唱杨花落尽的江南和起雾的山岗。

它听过马蹄破城墙,

见过烽烟染夜郎……

②诞生于明王朝“调北征南”“屯田戍边”金戈铁马激流中的隆里古城,大气雄沉的底色里,也流淌着灵动的气韵。

③即便是平常日子,地处黔湘桂交界地区的这座边邑古城也盛满了故事。古典意蕴与新生力量,在隆里古城蓬勃、抑扬、激荡,一如龙标书院守望岁岁年年琅琅书声的荷塘,一如流连于古城街巷中南来北往游客的惊叹。

④走进隆里,看见看得到的风景,走近看不见的灵魂。

⑤汉戏与“花脸龙”“迎故事”是隆里古城“三大文化瑰宝”。汉戏是隆里古城的一径文化血脉,那些折子戏,一折一折的,从征战、结义到歌颂忠烈,豪放中透出婉约的音韵。十多年前在隆里看的那场汉戏,锣鼓唱腔还萦绕在耳边。那戏班的“面相”和戏是别样的出彩。上好妆的老戏人,在观众的簇拥中,有板有眼地忙碌起来。随着一声铜锣响起,《三气周瑜》的三个角子相继登场。小生周瑜由七十三岁的老戏人姚文星饰演,他身披盔甲,手执纸扇,英气逼人。张飞的饰演者是五十多岁的李连培,身材魁梧,一副黑脸扮相,一声“末将张飞来也”一下把全场镇住。

而孙权的妹妹孙尚香则由六十三岁的胡炳兰担纲,她是古城汉戏班子中年纪最长的旦角。演出时,锣和鼓表现得很兴奋,在伴奏乐音中,京胡的峭拔和绵长成了主角。最急切的是童林祥执掌的铜钵,那种声调,起初是嘈嘈切切,忽而似洪流翻卷,涛声震天……人物、剧情、环境相互映衬、激扬,在时空穿越中,把观众带进了刀光剑影的历史深处。

⑥岁月流走,那些残破的戏服已经被新的戏装取代,不变的是隆里人代代传承的激情鼓点。一个族群,在明王朝“调北征南”的烽烟里,由北而南,从东往西,如漂萍,似苍耳,在异乡扎下了根。六百年后,这些屯军的后裔,用抑扬的唱腔和彩绘的脸谱,追忆铁马金戈,回望千里乡关。

⑦“花脸龙”是隆里古城别具风骨的一道风景。舞龙者皆画“花脸”,旦、末、净、丑咸集,每条龙的舞者因位置不同而脸谱不一,一条舞动的“花脸龙”即如一出京剧。元宵节的隆里古城,“花脸”如云,绝色,惊艳。激越的锣鼓依然如六百年过往时空一样,引领隆里人又一年的舞龙狂欢热潮。

⑧“花脸龙”由军傩戏演变而来,又融入了祈福迎祥的传统习俗。汉戏《蓝季子会大哥》取材于宋朝初期“蓝季子会大哥赵匡胤”的故事,隆里先民将它和舞龙结合在一起,使之成为一种舞龙与戏曲相结合的传统民间活动。明代洪武年间屯军带它入隆里,六百年古风愈久愈浓。舞龙者脸谱和扮相夸张,每条龙都是龙尾居首,由执掌龙尾的丑角“蓝季子”带动整条龙进退,这在全国的舞龙活动中,是独一无二的。

⑨锣鼓一响,古城东、南、西、北各门的龙队,从古城千户所门前来到西门外龙溪河畔状元祠,在这里“出龙”。仪式结束,爆竹惊空,金鼓齐鸣,各路“花脸龙”会聚城中广场。舞龙者便展示各种绝活,花样迭出,势若翻江倒海,场面恢宏壮观,令人目不暇接。隆里人以前所未有的色彩和想象,绘就了“花脸如云”的壮观景象。

⑩隆里“迎故事”也叫“迎春”,剧情、人物、衣着等与演戏一样,不同的是演出的舞台是活动的。剧中人物彩妆立于舞台上,他们所穿的衣服,按照所饰演的人物朝代、身份来订制,以绫罗绸缎制成,色彩艳丽。装扮巡游的“天女散花”“西天取经”“观音送子”,把隆里古城从古代的传说中托举而出。“迎故事”演出的剧目,意在驱邪迎祥,祈求风调雨顺、国泰民安,把祝福带给各家各户。游演时,众人敲锣打鼓,十六名壮汉抬着舞台在街巷间移动,舞台上的人物凌空游走于古城上空,所到之处锣鼓喧天,喜庆热闹。至迎接“故事”的人家门前,将舞台放下,主人燃烛烧香放鞭炮,供奉米花、麻叶、糖果等茶点,接受祝福。

隆里“迎故事”糅合戏剧、杂技和装饰艺术,以锣、钵、鼓助兴,形成声、色、艺组合表演的流动立体舞台,演绎一个个美丽的故事,是“活动的舞台、凝固的戏剧”。每一次“迎故事”,隆里人都会舞动“花脸龙”,唱响汉戏来“迎会”与庆贺。一个“迎”字,道出了人们对传统文化心怀景仰的虔敬心态。每一个来到隆里观看“迎故事”的人,不管身居高位还是一介布衣,都须首先这样引颈仰望,那样的时刻,是隆里古城最美的时光。

隆里古城就是以这样的情怀,放下腰身,轻卷珠帘,透出些许醺醉,又泛出几分欣悦。

时光积淀沉厚的包浆,也羽化灵性与轻盈,文化传承葆育隆里的灵魂,隆里族群就是这样从容,自在,乐观,自信,追赶记忆,培护根脉,且歌且行,六百年一路灿烂……

一、内容理解题

1.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是

A.文章以吟唱隆里古城风雨沧桑的歌谣开篇,既写出了隆里古城的自然风貌,又表现出它的气韵灵动和历史厚重感。

B.作者在描述《三气周瑜》的汉戏表演时交代了角色的年龄,表现出老戏人对汉戏的热爱,突出汉戏历史悠久。

C.第⑤段中的画线句子表面上是描写乐器的“情态”和乐音的特点,实际上是表现乐器演奏者激情演奏的情形。

D.文中隆里人作为屯军后裔的独特族群,守护传承着富有特色的传统文化,虽时光流逝,但情怀不变。

√

“交代了角色的年龄……突出汉戏历史悠久”错。根据第⑤段“小生周瑜由七十三岁的老戏人姚文星饰演……张飞的饰演者是五十多岁的李连培……孙权的妹妹孙尚香则由六十三岁的胡炳兰担纲”可知,文章交代的是扮演者的年龄,无法表现汉戏的历史悠久。

二、艺术赏析题

2.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.文章不惜笔墨描写汉戏角色的面相和表演、“花脸如云”的壮观景象,是为了衬托风俗独特、富于艺术魅力的“迎故事”。

B.文章在介绍三大文化瑰宝时,既多角度描写表演场面,又穿插补充相关历史与文化,彰显了隆里古城的沉厚与轻盈,体现了“形散神聚”的特点。

C.第 段中的“迎”字,道出隆里人对传统文化的虔敬之情,引号有突出强调的作用,这种用法与第⑨段中“出龙”的引号用法不同。

D.文章最后一段以诗一般的语言,深情地赞叹隆里古城六百年来文化的传承及文化对隆里人的滋养,照应标题,卒章显志。

√

“是为了衬托风俗独特、富于艺术魅力的‘迎故事’”错。根据原文内容可知,汉戏与“花脸龙”“迎故事”是隆里古城“三大文化瑰宝”,描写汉戏角色的面相和表演、“花脸如云”的壮观景象是为了彰显汉戏和“花脸龙”作为文化血脉的特色,选项将两者与“迎故事”混为一谈。

借题点拨

散文阅读选择题答题步骤:

第一步,审题。拆解选项,审读提炼散文选项表述中的关键信息。如内容理解重在散文词句理解、形象特点、情感等,艺术特色鉴赏重在文本的构思(如线索、思路等)、修辞手法、表现手法、抒情手法等。

第二步,检索。在散文中检索与选项照应的相类区域。比对分析,以全文主旨、内容、情感为背景,在相关区域中思辨选项有无根据,是否合乎情理、文意、文理。

第三步,验证。判定验证,围绕关键点,逐项排除,一一思辨。在这个思维过程中,往往需要通过联想和推断,准确判定选项的正误。

注意:在比对分析时,虽然有的选项对比的是局部内容,但也应有全文意识。

三、分析散文标题

3.请结合全文,分析标题“岁月包浆里的沉厚与轻盈”的好处。

①标题是本文之“神”,概括了文章内容重点。全文是围绕隆里古城的沉厚与轻盈来取材的。

②意蕴丰富。既传达出隆里古城文化的厚重感,也传达了隆里人生活的和美、自在、从容。语言有诗意,有哲理,有情感态度。情景理融为一体。

③生动形象,新颖含蓄,采用比拟的手法。抽象的岁月“包浆”,说明时光久远,六百年隆里古城的历史厚重感;又用“轻盈”比拟隆里人的生活状态和精神状态的从容。

借题点拨

分析标题的好处,一般从以下四个方面着手:

①从标题的意蕴来分析。首先从标题自身开始,理解其本义,然后联系背景主旨以及作者的情感态度,把标题最深层的意蕴挖掘出来。

②从标题的表达效果(作用)来分析。要关注标题的技巧,如运用了比喻、拟人、双关、象征等技巧,把技巧含义转化为本义。

借题点拨

③依据与文本的关系进行分析。从标题与文章内容的关系看,许多标题概括或暗示了文章的内容重点;从标题与文章主旨的关系看,有的标题就是文眼,点明了文章主旨;从标题与文章情感的关系看,有的标题奠定了文章的感情基调;从标题与文章思路、线索的关系看,有的标题就是文章的线索,是行文思路的体现;从标题与文章塑造的形象的关系看,有的标题突出了主人公的形象。

④从读者感受来分析。常见的术语有生动形象、新颖含蓄、发人深省、激发兴趣等。

教考关联

篇目 标题好处(作用)

《故都的秋》 ①从内容上看,题目点明了文章的写作对象——秋。

②从情感上看,一个“故”字暗示了作者对故都北平的挂念、思念之意。

③从表达效果上看,“故都”二字更具有文化底蕴。

④从主题上看,表达了作者对北方国土沦陷、政府偏安的惨淡社会的隐忧。以“秋”为点,忆“故都”,流淌着作者浓烈、滚烫的爱国之心。

教考关联

篇目 标题好处(作用)

《荷塘月色》 ①从内容上看,“荷塘”“月色”是本文最重要的两个物象。

②从表达效果上看,这两个意象有诗情画意之美,营造出静谧、优美的意境。

③从情感上看,标题中呈现出的“静”的氛围,契合文中作者追求平静的心情,暗含对荷塘月色优美之景的赞美。

四、赏析词语题

4.请简要分析下列句子中加颜色词语的表达效果。

(1)即便是平常日子,地处黔湘桂交界地区的这座边邑古城也盛满了故事。

(2)走进隆里,看见看得到的风景,走近看不见的灵魂。

(1)“盛满”运用比拟的手法,把隆里古城比作器物,形象地写出古城底蕴的深厚与丰富。

(2)“风景”一语双关,既指隆里古城优美的自然风光,又指其丰富多彩的地方文化、风俗;含蓄而有深度,增强了语言表达力,使读者获得了启示和感悟。

借题点拨

(1)赏析词语先要理解其含义。要联系语境甚至全文,并结合手法准确理解。

(2)分析用词特点,看该词词性和色彩(感情和语体)特点。有无临时借用或活用特点,如它是否为动词、叠词、成语,是否为褒(贬)义词,是否为反复词等情况。

(3)分析表达效果。分析时应注意几点:①结合词义。②结合词语特点。如使用动词、形容词,有生动形象之效;使用叠词,可以强化语意、增强音乐性等;使用反复词,可以突出某种思想、强调某种情感等。③从描写对象特点、主旨表达倾向及结构等方面展开分析。

答题要素有:含义+特点(手法)+效果(形象、情感、主旨等)

借题点拨

教考关联

篇目 句子 赏析词语

《荷塘月色》 月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦。 弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。 ①“泻”字既照应了前文的以流水喻月光,又描绘了月辉照耀、一泻无余的景象,使月光有了动感。

②“浮”字写夜里水汽由下而上轻轻升腾,慢慢扩散、弥漫的景象,以动景写静景,描绘了雾的轻盈状态。

③“洗”字写叶子和花在月光映照下鲜艳欲滴的

状态。

④“画”字让人的动作含于其中,仿佛有无形的手在宣纸上描绘“倩影”,写出了投在荷叶上的月影之真之美。

教考关联

篇目 句子 赏析词语

《风景谈》 可是更妙的是三五月明之夜……这时候忽然从山脊上长出两支牛角来,随即牛的全身也出现,掮着犁的人形也出现,并不多,只有三两个…… ①“长”字化静为动,道出了山势之高,耕牛爬坡动作之缓慢;有妙趣。

②另一方面也反映出种地人晚归情景与黄昏景色之协调融合,姗姗归来的耕牛给黄昏恬静的山野增添了诗意和生机。

③寓情于景,蕴含着对根据地军民和谐生活的赞美之情。

五、分析精彩语句内涵

5.请结合上下文,谈谈你对第 段中画线句“那样的时刻,是隆里古城最美的时光”的理解。

(1)“那样的时刻”指的是,每一个来到隆里观看“迎故事”的人,都对传统文化心怀景仰的虔敬时刻,是在文化传承面前无等级无身份差别的时刻,是三大文化瑰宝交融的时刻。

(2)“最美”也是最重要,点明主旨。隆里古城的“最美”是时光中历史文化的厚重,是传统文化得以传承的盛况,是人们生活得快乐、从容、轻盈。

(3)直接抒情,表达对隆里文化传承状况的感动和自豪。

借题点拨

①必须紧扣该句子,将原句从头至尾“翻译”(转换)成自己的话。不可断句取义,不可照抄原文,不可另起炉灶,不可写成病句。

②对于含意深刻的句子,既要理解句子的语境义(临时意义),又要理解句外义(言外之意),即言在此意在彼而产生的意义。(由实及虚、以小见大、由表及里等)

③在对句子进行多角度、多侧面分析时,有时句子中所包含的情感要点也不能忽视。

④要结合语境,句不离段,段不离篇。主旨句要结合全文理解,看是否有与之对应的解说句。

借题点拨

六、分析散文的语言风格特点

6.阅读全文,结合具体文句,分析本文的语言风格特点。

(1)用词准确生动,多用修辞,如比拟、双关等。如“即便是平常日子,地处黔湘桂交界地区的这座边邑古城也盛满了故事”“走进隆里,看见看得到的风景,走近看不见的灵魂”。

(2)语言优美,富有诗意。如“走进时光斑驳的隆里古城,仿佛一脚跨入六百年时空隧道。那首吟唱隆里古城风雨沧桑的歌谣,又在青阳门鼓楼风铃的伴奏下萦绕耳畔”。

(转下页)

(3)描写场景通俗与典雅融合,生动,如在眼前。如描写汉戏场面语言朴实,介绍“花脸龙”则用语典雅:“舞龙者皆画‘花脸’,旦、末、净、丑咸集,每条龙的舞者因位置不同而脸谱不一,一条舞动的‘花脸龙’即如一出京剧。元宵节的隆里古城,‘花脸’如云,绝色,惊艳。”

(4)抒情意味浓厚,深沉蕴藉,如同散文诗。如结尾段:“时光积淀沉厚的包浆,也羽化灵性与轻盈,文化传承葆育隆里的灵魂,隆里族群就是这样从容,自在,乐观,自信,追赶记忆,培护根脉,且歌且行,六百年一路灿烂……”(答出三点即可)

借题点拨

第一步:概括语言特点。语言特色范围较广泛,要针对题目类型和文本特色确定鉴赏点,找出属于鉴赏对象独有的特色或技巧。其角度大致有:

①从遣词造句的角度分析,如词语的准确、鲜明、生动、形象,句式的整散等。

②从修辞手法或表现手法的角度分析,如比喻、比拟、夸张、排比、象征、衬托、对比等。

③从语言风格入手,如平实、华丽、清新、典雅、幽默、辛辣、简洁明快、含蓄深沉、寓庄于谐、生动形象、富有情趣、地方色彩鲜明等。

④从表达方式的角度分析,如人称的使用、描写方式、抒情方式等。

借题点拨

从以上角度,用一两个词语概括。概括时既要考虑到一般文本语言的特征,又要充分考虑语言片段的特征。

第二步:列举事例分析。结合文本具体表现,紧扣内容(关键词、关键句)分析作用(对主旨的体现、对情感的表达)。

第三步:按照规范作答。题目所涉及的语言特色一般是多方面的,答题时应先答最主要、最突出的,然后再答次要的。答案要分点表述,形成合理的顺序。另外,指明效果用词要准确,注意运用术语。

教考关联

篇目 语言风格特点

《故都的秋》 清新典雅;多用对比

《我与地坛(节选)》 富有哲理,深沉绵密;抒情性强

《风景谈》 朴实生动;多用象征、比喻

《记念刘和珍君》 骈散结合,表达直露显豁,感情浓厚炽烈;议论精辟,讽刺尖锐

《为了忘却的记念》 语言洗练朴实,含义深刻,抒情意味浓厚;善用曲折隐晦笔法,善于讽刺议论

七、散文中“引用”内容的作用

7.文章开头部分对歌谣歌词的引用,有什么作用?

(1)从歌词内容上看,它既写出了隆里古城“杨花落尽的江南和起雾的山岗”等自然风貌,又以“它听过马蹄破城墙,见过烽烟染夜郎”写出了岁月的沧桑感。

(2)歌词语句优美,意蕴丰富,用词典雅,丰富了文章内容,增添了诗意文采。

(3)意象丰富,基调舒缓,有岁月感,营造了古朴、悠远、深邃的意境。

(4)用在文章开篇,奠定了深情赞美的抒情基调。

借题点拨

对于散文中的“引用”作用题,一般按照所引用的内容类别,结合文本内容作答。

(1)引用神话传说或诗句歌词:①丰富文章内容,扩大文章内涵;②增强文章的神秘感,增添文采;③营造古朴、悠远、深邃的意境(诗情画意,诗意美)。

(2)引用历史和文言资料:①丰富文章内容,扩大文章内涵;②增强文章的神秘感,增添文采;③增强真实性,有可信度;④文白相间,雅俗共赏,古色斑斓,语言的形式美。

借题点拨

散文中的引用按角度分类的作用:

①文本角度:表明观点见解,丰富文章内容,增强文章的真实性、趣味性、典雅性和文学性等。

②主题角度:点明主旨、侧面表现主题等。

③结构角度:照应标题、承上启下、总结上文、深化主旨、奠定基调等。

④读者角度:激发阅读兴趣,引人深思等。

八、分析文化民俗散文中的“场面”

8.汉戏与“花脸龙”“迎故事”是隆里古城“三大文化瑰宝”,作者浓墨重彩地分别对其进行描绘,请概括这些场面的共同特点。

(1)场面热闹、喜庆。

(2)注重场面中的“人”。

(3)场面中有深厚的文化历史感。注重交代每一个活动背后的历史文化性、故事性。

(4)场面中有情。寓情感于场面描写中,表达了对和谐幸福生活的赞美,以及对历史文化的守护情怀。

借题点拨

场面一般由人物、事件和环境组成。它是某一段时间内社会生活的横截面。一些文化传承散文,往往离不开“场面”描写。关于“场面”的考点,一般有以下三个方面:

(1)场面特点

①场面特点首先是场面氛围特点,如热闹、喜庆、忙乱、壮观、静穆、冷清、悲壮、惨烈、温馨、和睦等。

②场面特点与场面的重点描写对象有关,如是侧重于“人”,还是侧重于“事”,还是侧重于“景”。

③历史散文场面特点还要关注到背后的“情”和“文化”,感情和文化意味是否浓厚。

借题点拨

(2)描绘场面手法

①写场面所使用的表达方法,往往是记叙、描写、议论和抒情的综合运用。

②在描写手法上,往往有细节描写、侧面描写、心理描写等。

③在修辞手法上,往往运用比喻、拟人、反复、夸张等。

④在句式上,往往有短句、长句、长短句结合等。

(3)场面作用

丰富内容;渲染气氛,以感染读者或人物;烘托心情;丰富性格形象;深化主旨;增强历史文化色彩等等。

教考关联

场面类别 句段 分析鉴赏

《秦腔》“盼戏”场面 “未等戏开,台下坐的、站的人头攒拥,台两边阶上立的卧的是一群顽童……”“各类小吃趁机摆开,一个食摊上一盏马灯……长一声短一声叫卖不绝。锣鼓还在一声儿敲打……”“左边的喊右边的踩了他的脚,右边的叫左边的挤了他的腰……言语伤人,动了手脚;外边的趁机而入,一时四边向里挤,里边向外扛,人的漩涡涌起,如四月的麦田起风……头身一会儿倒西,一会儿倒东,喊声,骂声,哭声一片……人人恨骂这些人,人人又都盼有这些人,叫他们是秦腔宪兵。” ①场面特点:热闹、忙乱。以人的动作、活动为描写对象。

②场面手法:主要采用记叙手法,细致地描摹开演前人们的活动,使人如临其境。侧面描写秦腔对人的吸引力。

在修辞上,多用排比。在句式上,多用短句,表现场面的急促、慌乱、热闹。

③场面作用:烘托了秦腔演出前热闹、忙乱的气氛,表现出秦川人盼望演出的急切心情和对秦腔的重视与喜爱;也体现了秦川人粗犷、质朴的性格特征。

九、构思艺术

9.结合本文内容,分析作者的构思特点。

(1)本文按照时空顺序来写隆里古城的景和“魂”。先抒情写景,后以叙述描写为主,“走进隆里,看见看得到的风景,走近看不见的灵魂”有承上启下的作用。

(2)本文剪裁得当,重在写“三大文化瑰宝”,详写文化“灵魂”,略写景。

(3)用场面描写来展现隆里的历史文化传承和人的精神面貌。有序书写,详细清晰,结构分明。

(4)本文大量穿插历史文化材料,在选材上有浓厚的历史文化气息。

(5)本文叙述、议论、抒情相结合,情感意味浓厚。(答出三点即可)

借题点拨

散文的构思就是散文的谋篇布局。它是高考考查的热点,既可以考查从整体上分析特点,又可以进行诸如“线索”“选材”“段落”等方面的专项考查。

(1)判断分析构思特点(谋篇布局),一般要多角度切入

①线索角度。说出线索是什么,是明是暗,是单是双等。

②行文顺序。说出按什么顺序写作,或时间,或空间,或情感认识变化过程,或倒叙,或插叙等。

③结构技巧。如善于抑扬、巧设伏笔、虚实映衬等。要特别懂得“由实及虚”的思维特点。散文阅读的关键点不是在其所记叙、描写的客体(实体)上,而是在记叙、描写中所体现的作者主体的思想、感情(虚体)上。(转下页)

借题点拨

④叙事特点。叙事人称是什么,叙事方式是什么,有何突出的叙事方式,如回忆与现实相结合等。

⑤段落布局。如曲笔入文、以景结情、段落短小等。

⑥选材组材。选取材料方面有何特点,如以小见大等;组材以何为中心。

⑦文章自身鲜明的结构个性。如采用画面组合式,大量穿插旁逸式材料,现实与历史交织等。

(2)结合文本分析作用或效果

一是结构自身方面,如形散神聚、结构谨严、曲折有致、大开大合、新颖别致等;二是表现景、物、人、事方面,更形象、更深入、更有表现力;三是表达主旨方面,更深入鲜明、委婉深沉等。

教考关联

篇目 行文思路

《荷塘月色》 作者的游踪是出家门—去荷塘—观荷塘—回家门(空间顺序,移步换景)

情感变化:不静—求静—得静—出静

《故都的秋》 结构上采用总—分—总式,层层递进:文章开篇将故都的秋与江南的秋进行对比,点明故都的秋“清、静、悲凉”的特点,然后整篇文章以“清、静、悲凉”为中心层层递进,逐步刻画了故都的清秋景色。

以“清、静、悲凉”统领全文景物画面。

教考关联

篇目 行文思路

《为了忘却的记念》 鲁迅以他和五位青年作家的交往为线索,把本来散乱孤立的材料组织在一个整体中。

以怀念和悲愤为“神”,统领全文材料。