2025年人教版七年级语文下册教学课件第12课《台阶》课件(共57张ppt)

文档属性

| 名称 | 2025年人教版七年级语文下册教学课件第12课《台阶》课件(共57张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-18 08:33:41 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

台阶

第三单元第12课

2025年人教版七年级语文下册教学课件★★

李森祥,中国作家协会会员。他是电视剧《天下粮仓》的策划,历史剧《卧薪尝胆》的编剧。 代表作有小说《小学老师》、《抒情年代》《传世之鼓》等。李森祥的小说以农村、军营两大生活为主要题材,塑造出一系列生动的普通人尤其是农民的质朴形象,充满对劳动人民的深厚感情。艺术特色是文字简洁、善抓细节。

作者介绍

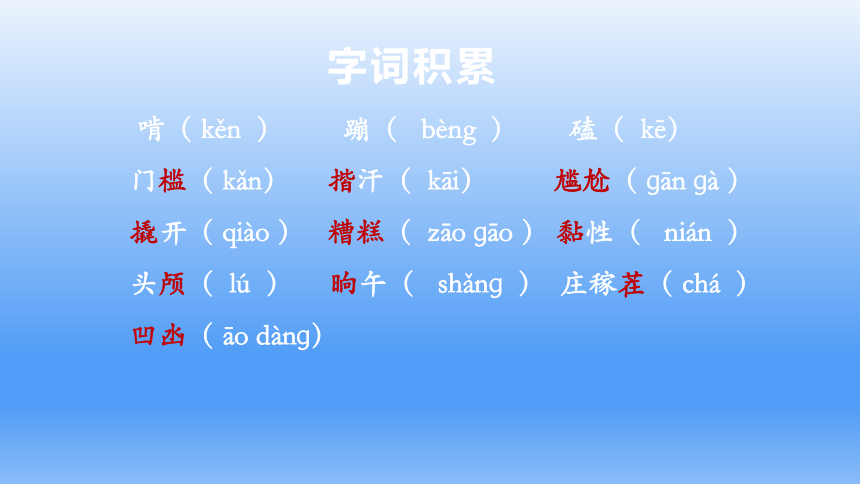

啃( kěn ) 蹦( bèng ) 磕( kē)

门槛( kǎn) 揩汗( kāi) 尴尬( ɡān ɡà )

撬开( qiào ) 糟糕( zāo ɡāo ) 黏性( nián )

头颅( lú ) 晌午( shǎnɡ ) 庄稼茬( chá )

凹凼( āo dànɡ)

字词积累

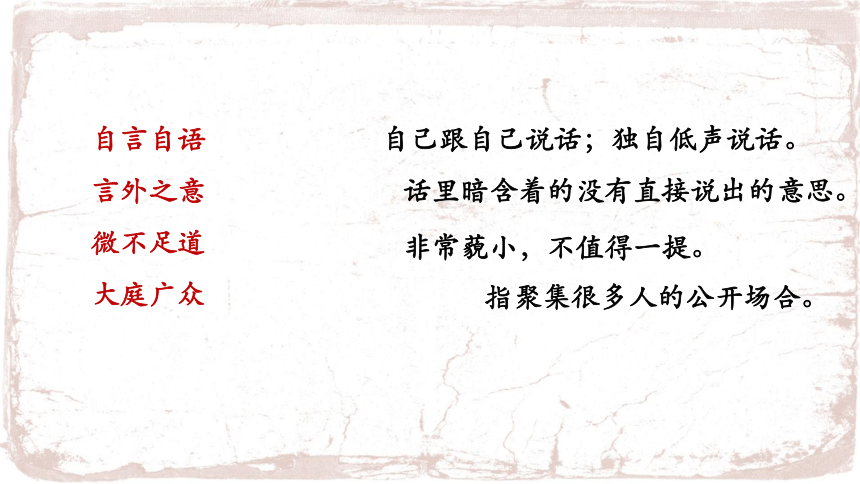

自言自语[ zì yán zì yǔ ]

言外之意[ yán wài zhī yì ]

微不足道[ wēi bù zú dào ]

大庭广众[ dà tíng guǎng zhòng ]

自己跟自己说话;独自低声说话。

话里暗含着的没有直接说出的意思。

非常藐小,不值得一提。

指聚集很多人的公开场合。

字词积累

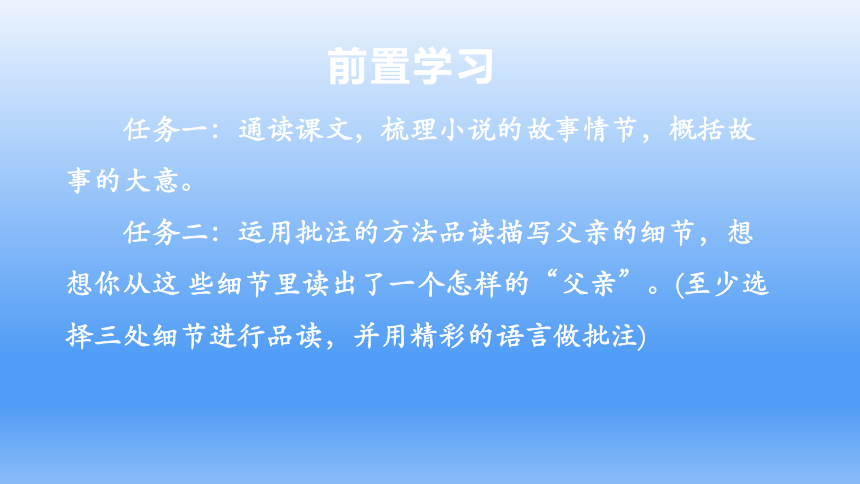

任务一:通读课文,梳理小说的故事情节,概括故事的大意。

任务二:运用批注的方法品读描写父亲的细节,想想你从这 些细节里读出了一个怎样的“父亲”。(至少选择三处细节进行品读,并用精彩的语言做批注)

前置学习

任务三:查阅本文的写作背景资料,思考以下问题。

1.你喜欢文中的这位“父亲”吗 为什么

2.本文的题目能否换成“父亲” 为什么

3.文章结尾写道:“好久之后,父亲又像问自己又像是问我:‘这人怎么了 ’”“怎么了呢,父亲老了。”你如何理解这一结尾

前置学习

第一课时

今天,我们学习本单元的一篇小说《台阶》,这是一篇自读课文,那么,该如何自读呢 请同学们阅读课后的“阅读提示”,找出自读的方法。

一、导入

明确:品味细节描写,解读人物形象,解读小说主题。

一、导入

1 . 师:同学们在“前置学习”中就是运用了这样的阅读方法。阅读小说首先要读懂小说所写的故事,下面我们开始交流,请同学们展示你们的自读成果。

2.交流展示“任务一: 梳理小说情节,概说故事”。

二、梳理情节,概说故事

明确:

故事情节:父亲想修有高台阶的新屋——为修高台阶的新屋做准备——修建有高台阶的新屋——建成有高台阶的新屋。

故事概要:老实厚道的父亲想修建有高台阶的新屋,经过漫长的准备工作,终于建成了新屋,父亲却感到若有所失。

二、梳理情节,概说故事

3.父亲为什么想要修建有高台阶的新屋 为此,他付出了怎样的代价

二、梳理情节,概说故事

(1)台阶高,屋主人的地位就高。父亲想修有高台阶的新屋以提高自己的地位。

(2)为此,他起早贪黑,用了大半辈子来做准备,但等新屋修好了,父亲也老了。

二、梳理情节,概说故事

1.小说塑造人物形象,一般会把人物放到故事中 去,通过事件中的细节描写来刻画人物,所以我们可以通过品读 细节描写来欣赏人物。下面我们交流展示“任务二”,看看同学们对人物赏析得怎么样。

三、批读细节,赏析人物

2.交流展示“任务二:批读描写父亲的细节,赏析‘父亲’形象”。

(1)学生先在小组内分享自己的批注、完善批注,然后由小组派代表在全班分享自己的批注,由师生共同进行点评。教师应鼓励学生多角度地合理化批注。在学生分享批注后,教师可引导学生朗读与细节描写有关的语句和段落,将自己的理解有感情地读出来。

三、批读细节,赏析人物

①他的脚板宽大,裂着许多干沟,沟里嵌着沙子和泥土。父亲的这双脚是洗不干净的, 他一般都去函里洗,拖着一双湿了的草鞋唿嗒唿嗒地走回来。大概到了过年,父亲才在家里洗一次脚……盆水冒着热气,父亲就坐在台阶上很耐心地洗。因为沙子多,父亲要了个板刷在脚上沙啦沙啦地刷。后来父亲的脚终于洗好了,终于洗出了脚的本色,却也是黄几几的, 是泥土的颜色。我为他倒水,倒出的是一盆泥浆,木盆底上还积了一层沙。(第5自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读一:父亲的脚板开裂成沟,“沟里嵌着沙子和泥土”,体现了父亲劳动的艰辛。

三、批读细节,赏析人物

品读二:“父亲的这双脚是洗不干净的”,即使洗干净了,脚的本色“也是黄几几的,是泥 土的颜色”,我为他倒水,“倒出的是一盆泥浆,木盆底上还积了一层沙”,说明父亲的脚很脏, 写出了父亲劳作的辛苦。

三、批读细节,赏析人物

品读三:父亲在凼里洗脚后,穿着草鞋“唿嗒唿嗒”地走回家,形象地写出了父亲穿着湿草鞋走路时发出的声音;穿草鞋,说明家境贫穷,生活艰难。父亲用板刷“沙啦沙啦”刷脚的声音,说明父亲的脚粗糙、泥沙多,能看出父亲一年到头都在劳作,凸显出父亲的勤劳。

三、批读细节,赏析人物

②父亲坐在绿荫里,能看见别人家高高的台阶,那里栽着几棵柳树,柳树枝老是摇来摇去,却摇不散父亲那专注的目光。这时,一片片早烟雾在父亲头上飘来飘去。(第13自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读一:父亲那专注的目光里,有对别人家高台阶的羡慕,也有对修建高台阶新屋的执着。

三、批读细节,赏析人物

品读二:父亲看着别人家的高台阶,也许在想——我什么时候才能建成别人家那样的高台阶呢,也许在想——我一定能建成别人家那样的高台阶,让别人也羡慕我。

三、批读细节,赏析人物

③冬天,晚稻收仓了,春花也种下地,父亲穿着草鞋去山里砍柴。他砍柴一为家烧,二为卖钱,一元一担。父亲一天砍一担半,得一元五角。那时我不知道山有多远,只知道鸡叫三遍时父亲出发,黄昏贴近家门口时归来,把柴靠在墙根上,很疲倦地坐在台阶上,把已经磨穿了底的草鞋脱下来,垒在门墙边。一个冬天下来,破草鞋堆得超过了台阶。(第15自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读一:柴“一元一担”,“父亲一天砍一担半,得一元五角”,说明当时的生产力水平很低,挣钱很难,修建新屋的难度可想而知。

三、批读细节,赏析人物

品读二:鸡叫三遍时出发,黄昏时归来,说明父亲一天劳作的时间很长,劳作很辛苦。

三、批读细节,赏析人物

品读三:磨穿了底的草鞋堆得超过了台阶,说明父亲一个冬天都在劳作,凸显出父亲的勤劳和辛苦;冬天穿的竟是草鞋,“我们家”的家境之贫穷可见一斑。

三、批读细节,赏析人物

④然而,父亲的精力却很旺盛,脸上总是挂着笑容,在屋场上从这头走到那头,给这个递一支烟,又为那个送一杯茶。(第17自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读一:精力旺盛,脸带笑容,父亲修建高台阶新屋时的心情是多么舒畅啊!他似乎看到了新屋落成后的幸福正在向他招手。

三、批读细节,赏析人物

品读二:“走”“递”“送”等动作描写,写出了父亲对帮忙修建新屋的农民兄弟的尊重和殷勤,生动形象地表现出了父亲修建高台阶新屋的理想即将实现时的兴奋。

三、批读细节,赏析人物

⑤父亲磨好了“刀”。去烟灰时,把烟枪的铜盏对着青石板嘎嘎地敲一敲,就匆忙地下田去。(第14自然段)

他坐在最高的一级上。他抽了一筒,举起烟枪往台阶上磕烟灰,磕了一下,感觉手有些不对劲,便猛然愣住。他忽然醒悟,台阶是水泥抹的面,不经磕。于是,他就憋住了不磕。 (第26自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读:当台阶是三级的青石板台阶时,父亲可以随意用烟枪敲击台阶,敲击时发出的“嘎 嘎”声显出父亲坐在青石板上抽烟是多么自在啊!当台阶变成高高的九级台阶时,父亲连敲击台阶的自在也失去了,高台阶已经建成了,但幸福感并未如期而至。

三、批读细节,赏析人物

⑥那时已经是深秋,露水很大,雾也很大,父亲浮在雾里。父亲头发上像是飘了一层细雨,每一根细发都艰难地挑着一颗乃至数颗小水珠,随着父亲路黄泥的节奏一起一伏。晃破了便滚到额头上,额头上一会儿就滚满了黄豆大的露珠。(第19自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读一:“浮”字非常形象地写出了由于雾大,父亲的身影朦胧地隐在雾里的情状,说明父亲很早就起来踏黄泥了,他对高台阶是多么地渴望啊!他为修建新台阶付出的劳动又是多么艰辛啊!

三、批读细节,赏析人物

品读二:“飘”“挑”“滚”等词语,表面看是写露珠,实则是写父亲在晨雾中踏黄泥的辛苦和快乐。你看,父亲踏黄泥的节奏是“一起一伏”,那是他心中的快乐在舞蹈啊!

三、批读细节,赏析人物

⑦父亲的两手没处放似的,抄着不是,贴在胯骨上也不是。他仿佛觉得有许多目光在望他,就尽力把胸挺得高些,无奈,他的背是驼惯了的,胸无法挺得高。因而,父亲明明该高兴, 却露出些尴尬的笑。(第21自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读:本应骄傲而高兴的父亲为什么却露出尴尬的笑呢 也许是父亲一辈子都低眉顺眼惯了,卑微已深入他的骨髓,高傲已与他绝缘。

三、批读细节,赏析人物

⑧有一天,父亲挑了一担水回来,噔噔噔,很轻松地跨上了三级台阶,到第四级时,他的脚抬得很高,仿佛是在跨一道门槛,踩下去的时候像是被什么东西略了一略,他停顿了一下, 才提后脚。那根很老的毛竹扁担受了震动,便“嘎叽”地惨叫了一声,父亲身子晃一晃,水便泼了一些在台阶上。我连忙去抢父亲的担子,他却很粗暴地一把推开我:“不要你凑热闹,我连一担水都挑不——动吗!”(第28自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读一:身体不适应九级台阶,闪了腰;心理也不适应九级台阶,很失落;倔强的父亲不服老,但是,他的老腰却与他唱起了反调。

三、批读细节,赏析人物

品读二:那毛竹扁担“嘎叽”地惨叫,多像父亲强忍痛苦时憋在心中的呻吟啊!

三、批读细节,赏析人物

⑨他那颗很倔的头颅埋在膝盖里半响都没动,那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。(第30自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读一:父亲用一生的时间,实现了人生目标,可他并未感到快乐,反而因失去了奋斗目标而迷茫,那“灰白而失去了生机”的短发多像父亲那干瘪的生命啊!

三、批读细节,赏析人物

品读二:有目标时干劲十足,实现了目标以后反而若有所失,这是很多人的一种共同心理。为什么会这样呢 这给读者留下了回味与思索的空间。

三、批读细节,赏析人物

(2)小结:通过品读细节,我们读出了一个老实、卑微、勤劳、倔强、富有追求的父亲,也读出了一个实现人生目标后迷茫、衰老的父亲。

三、批读细节,赏析人物

(3)你发现本文的细节描写有哪些作用呢

明确:细节描写能反映时代背景,折射父亲心理,反映父亲性格,留下回味空间。

三、批读细节,赏析人物

第二课时

今天,我们继续学习《台阶》,通过质疑问难,解读小说的主旨。

一、导入

1.好的小说的主旨往往是含蓄而丰富的,我们可以通过质疑问难的方式多角度地解读。下面我们交流展示“任 务三”。

二、质疑问难,解读主旨

2.交流展示“任务三”,即结合本文的写作背景资料,思考以下问题:

(1)你喜欢文中的这位“父亲”吗 为什么

(2)本文的题目能否换成“父亲” 为什么

(3)文章结尾写道:“好久之后,父亲又像问自己又像是问 我:‘这人怎么了 ””怎么了呢,父亲老了。”你如何理解这一结局

二、质疑问难,解读主旨

助读材料一:

在中国乡村,一个父亲的使命也就这么多,或造一问屋,或为子女成家立业,然后他就迅速衰老,并且再也不被人关注,我只是为他们的最终命运而惋惜,这几乎是乡村农民最为真实的一个结尾。

——摘自李森祥给尤志心的信

二、质疑问难,解读主旨

助读材料二:

这最后似乎是不经意的一声感叹,其实是作者最无奈最沉重的一句呻吟。父亲老了,这里的“老”,不仅仅是指父亲年事已高身体受伤无法再操持农活,还是指儿子感受到父亲心灵世界的“老化”——父亲不但失去了健康的身体,也同时失去了奋斗目标。身体的老朽固然已经可悲,追求的丧失更让人心痛。但儿子之痛还更在于他几乎是眼睁睁地看着父亲为了造屋而耗尽了一生的精力,他在父亲身体和心灵都迅速衰老的残酷现实面前无能为力。

(摘自王君的《(台阶>的结尾是败笔吗》)

二、质疑问难,解读主旨

(1)我喜欢文中的“父亲”,因为他勤劳,有 明确的人生目标,并且为实现这个目标而不解努力。又如,我既喜欢也不喜欢文中的这位 “父亲”,我喜欢他的坚韧、坚强,喜欢他为实现人生目标锲而不舍的精神,但又不喜欢他在实 现人生目标后,因为没有了其他人生追求而变得失落迷茫的那种悲哀。

二、质疑问难,解读主旨

(2)不能换。因为“台阶”是贯穿本文的线索,台阶承载着父亲在物质与精神上的双重理想,也象征着人生的追求。以“台阶”为题意蕴更加深长,能引发读者的多元思考。而“父亲” 是小说所塑造的人物形象,代表了那个时代的农民形象。如果直接以“父亲”为题,一是显得太过直白,二是可能造成读者的误解,读者看到这个题目可能以为作者写的就是他自己的父亲。

二、质疑问难,解读主旨

(3)此处的“父亲又像问自己又像是问我”,实际的意思是父亲在问读者:实现理想之后为何会感到迷茫呢 “怎么了呢,父亲老了。”这是作者对所有人说的,是对所有读者说的,是让我们思考:除“父亲老了”外,可能还有很多原因。

二、质疑问难,解读主旨

这个结尾能引发读者对小说主旨的思考:①父亲的物质理想得到实现,而精神理想受挫,能引发读者对物质理想与精神理想追求错位的思考;②理解在艰苦中奋斗抗争的中国农民,尊敬所有想通过艰苦奋斗改变命运的人们;③人应该有人生目标,并且在人生目标实现后,更要树立新的目标,才不致让自己感到迷茫失落;④人对地位和尊严的追求是无可厚非的,但不能把这种追求建立在别人的评价上面;⑤对于为实现人生目标而努力的人们,我们应该给予理解和尊重。

二、质疑问难,解读主旨

1.提问:文中的“父亲”在建成有高台阶的新屋后,并未感觉自己的地位提高了,反而若有所失。其实,每个人心中都有自己的“台阶”,对此,你如何看

三、勾连生活,获得启发

无论是个体或群体,特定的时代、特定的地域、特定的风俗、特定的经历可能会影响他们的想法、做法和人生追求,只要他们 的追求不损害他人或社会的利益,我们都应该理解和尊重他们的选择。

三、勾连生活,获得启发

2.小结:通过本课的学习,我们明白了在阅读自读课文时,要充分利用课后的“阅读提示”,从中找到自读的方法。当然,我们还可以利用自读课文的旁批,利用单元导语中的提示等。就小说而言,阅读时需关注人物的形象、关注细节描写、关注小说的主旨。

三、勾连生活,获得启发

台阶

第三单元第12课

2025年人教版七年级语文下册教学课件★★

李森祥,中国作家协会会员。他是电视剧《天下粮仓》的策划,历史剧《卧薪尝胆》的编剧。 代表作有小说《小学老师》、《抒情年代》《传世之鼓》等。李森祥的小说以农村、军营两大生活为主要题材,塑造出一系列生动的普通人尤其是农民的质朴形象,充满对劳动人民的深厚感情。艺术特色是文字简洁、善抓细节。

作者介绍

啃( kěn ) 蹦( bèng ) 磕( kē)

门槛( kǎn) 揩汗( kāi) 尴尬( ɡān ɡà )

撬开( qiào ) 糟糕( zāo ɡāo ) 黏性( nián )

头颅( lú ) 晌午( shǎnɡ ) 庄稼茬( chá )

凹凼( āo dànɡ)

字词积累

自言自语[ zì yán zì yǔ ]

言外之意[ yán wài zhī yì ]

微不足道[ wēi bù zú dào ]

大庭广众[ dà tíng guǎng zhòng ]

自己跟自己说话;独自低声说话。

话里暗含着的没有直接说出的意思。

非常藐小,不值得一提。

指聚集很多人的公开场合。

字词积累

任务一:通读课文,梳理小说的故事情节,概括故事的大意。

任务二:运用批注的方法品读描写父亲的细节,想想你从这 些细节里读出了一个怎样的“父亲”。(至少选择三处细节进行品读,并用精彩的语言做批注)

前置学习

任务三:查阅本文的写作背景资料,思考以下问题。

1.你喜欢文中的这位“父亲”吗 为什么

2.本文的题目能否换成“父亲” 为什么

3.文章结尾写道:“好久之后,父亲又像问自己又像是问我:‘这人怎么了 ’”“怎么了呢,父亲老了。”你如何理解这一结尾

前置学习

第一课时

今天,我们学习本单元的一篇小说《台阶》,这是一篇自读课文,那么,该如何自读呢 请同学们阅读课后的“阅读提示”,找出自读的方法。

一、导入

明确:品味细节描写,解读人物形象,解读小说主题。

一、导入

1 . 师:同学们在“前置学习”中就是运用了这样的阅读方法。阅读小说首先要读懂小说所写的故事,下面我们开始交流,请同学们展示你们的自读成果。

2.交流展示“任务一: 梳理小说情节,概说故事”。

二、梳理情节,概说故事

明确:

故事情节:父亲想修有高台阶的新屋——为修高台阶的新屋做准备——修建有高台阶的新屋——建成有高台阶的新屋。

故事概要:老实厚道的父亲想修建有高台阶的新屋,经过漫长的准备工作,终于建成了新屋,父亲却感到若有所失。

二、梳理情节,概说故事

3.父亲为什么想要修建有高台阶的新屋 为此,他付出了怎样的代价

二、梳理情节,概说故事

(1)台阶高,屋主人的地位就高。父亲想修有高台阶的新屋以提高自己的地位。

(2)为此,他起早贪黑,用了大半辈子来做准备,但等新屋修好了,父亲也老了。

二、梳理情节,概说故事

1.小说塑造人物形象,一般会把人物放到故事中 去,通过事件中的细节描写来刻画人物,所以我们可以通过品读 细节描写来欣赏人物。下面我们交流展示“任务二”,看看同学们对人物赏析得怎么样。

三、批读细节,赏析人物

2.交流展示“任务二:批读描写父亲的细节,赏析‘父亲’形象”。

(1)学生先在小组内分享自己的批注、完善批注,然后由小组派代表在全班分享自己的批注,由师生共同进行点评。教师应鼓励学生多角度地合理化批注。在学生分享批注后,教师可引导学生朗读与细节描写有关的语句和段落,将自己的理解有感情地读出来。

三、批读细节,赏析人物

①他的脚板宽大,裂着许多干沟,沟里嵌着沙子和泥土。父亲的这双脚是洗不干净的, 他一般都去函里洗,拖着一双湿了的草鞋唿嗒唿嗒地走回来。大概到了过年,父亲才在家里洗一次脚……盆水冒着热气,父亲就坐在台阶上很耐心地洗。因为沙子多,父亲要了个板刷在脚上沙啦沙啦地刷。后来父亲的脚终于洗好了,终于洗出了脚的本色,却也是黄几几的, 是泥土的颜色。我为他倒水,倒出的是一盆泥浆,木盆底上还积了一层沙。(第5自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读一:父亲的脚板开裂成沟,“沟里嵌着沙子和泥土”,体现了父亲劳动的艰辛。

三、批读细节,赏析人物

品读二:“父亲的这双脚是洗不干净的”,即使洗干净了,脚的本色“也是黄几几的,是泥 土的颜色”,我为他倒水,“倒出的是一盆泥浆,木盆底上还积了一层沙”,说明父亲的脚很脏, 写出了父亲劳作的辛苦。

三、批读细节,赏析人物

品读三:父亲在凼里洗脚后,穿着草鞋“唿嗒唿嗒”地走回家,形象地写出了父亲穿着湿草鞋走路时发出的声音;穿草鞋,说明家境贫穷,生活艰难。父亲用板刷“沙啦沙啦”刷脚的声音,说明父亲的脚粗糙、泥沙多,能看出父亲一年到头都在劳作,凸显出父亲的勤劳。

三、批读细节,赏析人物

②父亲坐在绿荫里,能看见别人家高高的台阶,那里栽着几棵柳树,柳树枝老是摇来摇去,却摇不散父亲那专注的目光。这时,一片片早烟雾在父亲头上飘来飘去。(第13自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读一:父亲那专注的目光里,有对别人家高台阶的羡慕,也有对修建高台阶新屋的执着。

三、批读细节,赏析人物

品读二:父亲看着别人家的高台阶,也许在想——我什么时候才能建成别人家那样的高台阶呢,也许在想——我一定能建成别人家那样的高台阶,让别人也羡慕我。

三、批读细节,赏析人物

③冬天,晚稻收仓了,春花也种下地,父亲穿着草鞋去山里砍柴。他砍柴一为家烧,二为卖钱,一元一担。父亲一天砍一担半,得一元五角。那时我不知道山有多远,只知道鸡叫三遍时父亲出发,黄昏贴近家门口时归来,把柴靠在墙根上,很疲倦地坐在台阶上,把已经磨穿了底的草鞋脱下来,垒在门墙边。一个冬天下来,破草鞋堆得超过了台阶。(第15自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读一:柴“一元一担”,“父亲一天砍一担半,得一元五角”,说明当时的生产力水平很低,挣钱很难,修建新屋的难度可想而知。

三、批读细节,赏析人物

品读二:鸡叫三遍时出发,黄昏时归来,说明父亲一天劳作的时间很长,劳作很辛苦。

三、批读细节,赏析人物

品读三:磨穿了底的草鞋堆得超过了台阶,说明父亲一个冬天都在劳作,凸显出父亲的勤劳和辛苦;冬天穿的竟是草鞋,“我们家”的家境之贫穷可见一斑。

三、批读细节,赏析人物

④然而,父亲的精力却很旺盛,脸上总是挂着笑容,在屋场上从这头走到那头,给这个递一支烟,又为那个送一杯茶。(第17自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读一:精力旺盛,脸带笑容,父亲修建高台阶新屋时的心情是多么舒畅啊!他似乎看到了新屋落成后的幸福正在向他招手。

三、批读细节,赏析人物

品读二:“走”“递”“送”等动作描写,写出了父亲对帮忙修建新屋的农民兄弟的尊重和殷勤,生动形象地表现出了父亲修建高台阶新屋的理想即将实现时的兴奋。

三、批读细节,赏析人物

⑤父亲磨好了“刀”。去烟灰时,把烟枪的铜盏对着青石板嘎嘎地敲一敲,就匆忙地下田去。(第14自然段)

他坐在最高的一级上。他抽了一筒,举起烟枪往台阶上磕烟灰,磕了一下,感觉手有些不对劲,便猛然愣住。他忽然醒悟,台阶是水泥抹的面,不经磕。于是,他就憋住了不磕。 (第26自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读:当台阶是三级的青石板台阶时,父亲可以随意用烟枪敲击台阶,敲击时发出的“嘎 嘎”声显出父亲坐在青石板上抽烟是多么自在啊!当台阶变成高高的九级台阶时,父亲连敲击台阶的自在也失去了,高台阶已经建成了,但幸福感并未如期而至。

三、批读细节,赏析人物

⑥那时已经是深秋,露水很大,雾也很大,父亲浮在雾里。父亲头发上像是飘了一层细雨,每一根细发都艰难地挑着一颗乃至数颗小水珠,随着父亲路黄泥的节奏一起一伏。晃破了便滚到额头上,额头上一会儿就滚满了黄豆大的露珠。(第19自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读一:“浮”字非常形象地写出了由于雾大,父亲的身影朦胧地隐在雾里的情状,说明父亲很早就起来踏黄泥了,他对高台阶是多么地渴望啊!他为修建新台阶付出的劳动又是多么艰辛啊!

三、批读细节,赏析人物

品读二:“飘”“挑”“滚”等词语,表面看是写露珠,实则是写父亲在晨雾中踏黄泥的辛苦和快乐。你看,父亲踏黄泥的节奏是“一起一伏”,那是他心中的快乐在舞蹈啊!

三、批读细节,赏析人物

⑦父亲的两手没处放似的,抄着不是,贴在胯骨上也不是。他仿佛觉得有许多目光在望他,就尽力把胸挺得高些,无奈,他的背是驼惯了的,胸无法挺得高。因而,父亲明明该高兴, 却露出些尴尬的笑。(第21自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读:本应骄傲而高兴的父亲为什么却露出尴尬的笑呢 也许是父亲一辈子都低眉顺眼惯了,卑微已深入他的骨髓,高傲已与他绝缘。

三、批读细节,赏析人物

⑧有一天,父亲挑了一担水回来,噔噔噔,很轻松地跨上了三级台阶,到第四级时,他的脚抬得很高,仿佛是在跨一道门槛,踩下去的时候像是被什么东西略了一略,他停顿了一下, 才提后脚。那根很老的毛竹扁担受了震动,便“嘎叽”地惨叫了一声,父亲身子晃一晃,水便泼了一些在台阶上。我连忙去抢父亲的担子,他却很粗暴地一把推开我:“不要你凑热闹,我连一担水都挑不——动吗!”(第28自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读一:身体不适应九级台阶,闪了腰;心理也不适应九级台阶,很失落;倔强的父亲不服老,但是,他的老腰却与他唱起了反调。

三、批读细节,赏析人物

品读二:那毛竹扁担“嘎叽”地惨叫,多像父亲强忍痛苦时憋在心中的呻吟啊!

三、批读细节,赏析人物

⑨他那颗很倔的头颅埋在膝盖里半响都没动,那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。(第30自然段)

三、批读细节,赏析人物

品读一:父亲用一生的时间,实现了人生目标,可他并未感到快乐,反而因失去了奋斗目标而迷茫,那“灰白而失去了生机”的短发多像父亲那干瘪的生命啊!

三、批读细节,赏析人物

品读二:有目标时干劲十足,实现了目标以后反而若有所失,这是很多人的一种共同心理。为什么会这样呢 这给读者留下了回味与思索的空间。

三、批读细节,赏析人物

(2)小结:通过品读细节,我们读出了一个老实、卑微、勤劳、倔强、富有追求的父亲,也读出了一个实现人生目标后迷茫、衰老的父亲。

三、批读细节,赏析人物

(3)你发现本文的细节描写有哪些作用呢

明确:细节描写能反映时代背景,折射父亲心理,反映父亲性格,留下回味空间。

三、批读细节,赏析人物

第二课时

今天,我们继续学习《台阶》,通过质疑问难,解读小说的主旨。

一、导入

1.好的小说的主旨往往是含蓄而丰富的,我们可以通过质疑问难的方式多角度地解读。下面我们交流展示“任 务三”。

二、质疑问难,解读主旨

2.交流展示“任务三”,即结合本文的写作背景资料,思考以下问题:

(1)你喜欢文中的这位“父亲”吗 为什么

(2)本文的题目能否换成“父亲” 为什么

(3)文章结尾写道:“好久之后,父亲又像问自己又像是问 我:‘这人怎么了 ””怎么了呢,父亲老了。”你如何理解这一结局

二、质疑问难,解读主旨

助读材料一:

在中国乡村,一个父亲的使命也就这么多,或造一问屋,或为子女成家立业,然后他就迅速衰老,并且再也不被人关注,我只是为他们的最终命运而惋惜,这几乎是乡村农民最为真实的一个结尾。

——摘自李森祥给尤志心的信

二、质疑问难,解读主旨

助读材料二:

这最后似乎是不经意的一声感叹,其实是作者最无奈最沉重的一句呻吟。父亲老了,这里的“老”,不仅仅是指父亲年事已高身体受伤无法再操持农活,还是指儿子感受到父亲心灵世界的“老化”——父亲不但失去了健康的身体,也同时失去了奋斗目标。身体的老朽固然已经可悲,追求的丧失更让人心痛。但儿子之痛还更在于他几乎是眼睁睁地看着父亲为了造屋而耗尽了一生的精力,他在父亲身体和心灵都迅速衰老的残酷现实面前无能为力。

(摘自王君的《(台阶>的结尾是败笔吗》)

二、质疑问难,解读主旨

(1)我喜欢文中的“父亲”,因为他勤劳,有 明确的人生目标,并且为实现这个目标而不解努力。又如,我既喜欢也不喜欢文中的这位 “父亲”,我喜欢他的坚韧、坚强,喜欢他为实现人生目标锲而不舍的精神,但又不喜欢他在实 现人生目标后,因为没有了其他人生追求而变得失落迷茫的那种悲哀。

二、质疑问难,解读主旨

(2)不能换。因为“台阶”是贯穿本文的线索,台阶承载着父亲在物质与精神上的双重理想,也象征着人生的追求。以“台阶”为题意蕴更加深长,能引发读者的多元思考。而“父亲” 是小说所塑造的人物形象,代表了那个时代的农民形象。如果直接以“父亲”为题,一是显得太过直白,二是可能造成读者的误解,读者看到这个题目可能以为作者写的就是他自己的父亲。

二、质疑问难,解读主旨

(3)此处的“父亲又像问自己又像是问我”,实际的意思是父亲在问读者:实现理想之后为何会感到迷茫呢 “怎么了呢,父亲老了。”这是作者对所有人说的,是对所有读者说的,是让我们思考:除“父亲老了”外,可能还有很多原因。

二、质疑问难,解读主旨

这个结尾能引发读者对小说主旨的思考:①父亲的物质理想得到实现,而精神理想受挫,能引发读者对物质理想与精神理想追求错位的思考;②理解在艰苦中奋斗抗争的中国农民,尊敬所有想通过艰苦奋斗改变命运的人们;③人应该有人生目标,并且在人生目标实现后,更要树立新的目标,才不致让自己感到迷茫失落;④人对地位和尊严的追求是无可厚非的,但不能把这种追求建立在别人的评价上面;⑤对于为实现人生目标而努力的人们,我们应该给予理解和尊重。

二、质疑问难,解读主旨

1.提问:文中的“父亲”在建成有高台阶的新屋后,并未感觉自己的地位提高了,反而若有所失。其实,每个人心中都有自己的“台阶”,对此,你如何看

三、勾连生活,获得启发

无论是个体或群体,特定的时代、特定的地域、特定的风俗、特定的经历可能会影响他们的想法、做法和人生追求,只要他们 的追求不损害他人或社会的利益,我们都应该理解和尊重他们的选择。

三、勾连生活,获得启发

2.小结:通过本课的学习,我们明白了在阅读自读课文时,要充分利用课后的“阅读提示”,从中找到自读的方法。当然,我们还可以利用自读课文的旁批,利用单元导语中的提示等。就小说而言,阅读时需关注人物的形象、关注细节描写、关注小说的主旨。

三、勾连生活,获得启发

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读