10 核舟记 课件(共25张PPT)

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

核

舟

记

统编语文教科书八年级下册第三单元

学习目标

疏通文意,整体把握文章内容。

把握说明对象的特点,学习空间顺序。

了解古代工艺美术的成就,感受艺术魅力。

目 录

四

三

二

一

整体感知

理清思路

对话文本

拓展延伸

整

体

感

知

壹

一

整体感知

一

自读思考:

本文题目能不能改成“大苏泛赤壁”?

整体感知

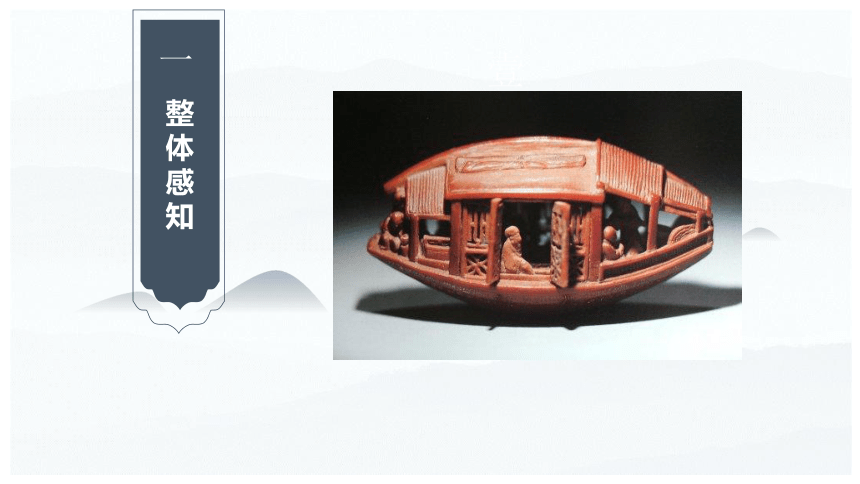

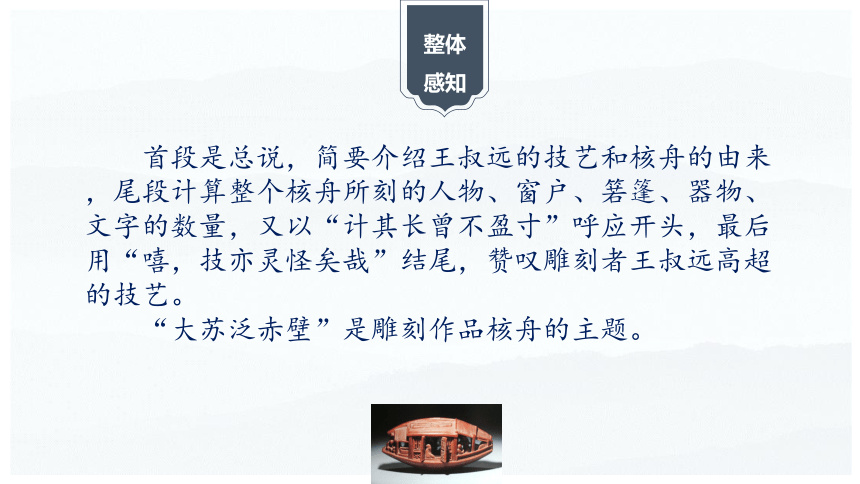

首段是总说,简要介绍王叔远的技艺和核舟的由来,尾段计算整个核舟所刻的人物、窗户、箬篷、器物、文字的数量,又以“计其长曾不盈寸”呼应开头,最后用“嘻,技亦灵怪矣哉”结尾,赞叹雕刻者王叔远高超的技艺。

“大苏泛赤壁”是雕刻作品核舟的主题。

整体感知

“记”是古代散文的一种文体。 这种体裁出现得很早,至唐宋而大盛。它可以记人和事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,故又称“杂记”。写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分。我们在以后还会学很多此类文章,如《岳阳楼记》、《小石潭记》、《醉翁亭记》等,本文是一篇说明性的文章。本文原作在介绍完核舟之后,还有一段议论,课文删去它的绝大部分,只保留了最后一句,也是全文中心,即“嘻,技亦灵怪矣哉”。因此,现在看来,它跟我们常见的说明文可算是很相似了。

理

清

思

路

二

理清思路

第一部分(第1段) (总说)

概述雕刻者的精湛技艺以及核舟的由来和内容。

第二部分(2~5段) (分说)

详细介绍核舟的形状、结构/神情状貌,用事实说明雕刻者精湛的技艺。

第三部分(第6段) (总说)

总括核舟上雕刻的人、物的种类和数目,赞扬王叔远的精巧技艺。

对

话

文

本

三

对话文本

一、通读全文思考:为什么称王叔远为“奇巧人”?

对话文本

明确:

(1)能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。(象形之巧)

(2)核舟的精妙。(刀工之巧)

①船体设计大小和格局(尺幅千里)

②船中人物的神态和动作(动静相宜)

③船背雕刻的对联、题名、篆文及数目(细微之处)

对话文本

二、思考:

船窗上的对联为什么雕刻“山高月小,水落石出” “清风徐来,水波不兴”十六个字?

对话文本

本文描写的是核舟微雕,雕刻的就是苏东坡,黄庭坚,佛印这三个好友坐船游玩的场景,因此刻与之相关的典故更能凸显“大苏泛赤壁”的主题,而苏东坡的游记中,又以《赤壁赋》最为脍炙人口,所以就选取《赤壁赋》中最好的写景佳句雕刻在核舟的窗户上。“山高月小,水落石出”,出自《后赤壁赋》,“清风徐来,水波不兴”出自《前赤壁赋》,都描写了秋季江上望月之景。同时体现王叔远雕刻构思严谨巧妙。

对话文本

三、作者将核舟上的人物刻画得栩栩如生,给你留下最深印象的是哪个人?

对话文本

揣摩下列语句,品味文中生动传神的描写。

(1)佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。

(2)居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。

(3)居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

对话文本

(1)句写出了佛印和尚的外貌和洒脱不群的神态,放浪形骸、超脱尘世之情呼之欲出,让人感到他在望着天空和两岸的山色,沉醉在清风明月中。

(2)(3)句描写得细致入微,神韵毕具,惟妙惟肖,一个悠闲自在,一个神情专注,这样来塑造舟子的形象,有力地突出了“泛舟”的主题,也渲染了舟中轻快、愉悦的气氛。

对话文本

壹

对话文本

四、作者为什么不按照船头、中间、船尾的顺序一一介绍?

对话文本

关注视觉上的“主体”。

激发想象感知这个环境中的特殊氛围。

人物主次。

作者这样写,一是为了表达方便,二是为了遵循事物内在的逻辑。基于以上原因,作者没有按照船头、中间、船尾这样一般的顺序进行介绍。

课堂小结

综观全文,这既是一篇简洁、严谨的说明文,更是一篇气韵生动的艺术美文。文中诸多细节,作者不仅处理得井井有条,准确细致,而且笔触生动,韵味十足。读来仿佛亲见核舟的细节和全貌,充分感受到雕刻者巧夺天工的技艺;也让我们想象飞驰,不仅得以想见苏轼、黄庭坚、佛印三人深厚的情谊和高蹈脱俗的举止,而且自己也仿佛置身于当年的赤壁之下,经历了那个传为千古美谈的夜晚。

拓

展

延

伸

四

拓展延伸

请选择任意一幅图画,根据人物特点,展开想象,写一段人物对话片段。

拓展延伸

“手艺人靠的是手,手上就必得有绝活。”

“各行各业,全有几个本领齐天的活神仙。刻砖刘、泥人张、风筝魏、机器王、刷子李等等。天津人好把这种人的姓,和他们拿手擅长的行当连在一起称呼。叫常了,名字反没人知道。只有这一个绰号,在码头上响当当和当当响。“

——冯骥才《俗世奇人》

阅读推荐

冯骥才 《俗世奇人》

清 宋起凤 《核工记》

核

舟

记

统编语文教科书八年级下册第三单元

学习目标

疏通文意,整体把握文章内容。

把握说明对象的特点,学习空间顺序。

了解古代工艺美术的成就,感受艺术魅力。

目 录

四

三

二

一

整体感知

理清思路

对话文本

拓展延伸

整

体

感

知

壹

一

整体感知

一

自读思考:

本文题目能不能改成“大苏泛赤壁”?

整体感知

首段是总说,简要介绍王叔远的技艺和核舟的由来,尾段计算整个核舟所刻的人物、窗户、箬篷、器物、文字的数量,又以“计其长曾不盈寸”呼应开头,最后用“嘻,技亦灵怪矣哉”结尾,赞叹雕刻者王叔远高超的技艺。

“大苏泛赤壁”是雕刻作品核舟的主题。

整体感知

“记”是古代散文的一种文体。 这种体裁出现得很早,至唐宋而大盛。它可以记人和事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,故又称“杂记”。写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分。我们在以后还会学很多此类文章,如《岳阳楼记》、《小石潭记》、《醉翁亭记》等,本文是一篇说明性的文章。本文原作在介绍完核舟之后,还有一段议论,课文删去它的绝大部分,只保留了最后一句,也是全文中心,即“嘻,技亦灵怪矣哉”。因此,现在看来,它跟我们常见的说明文可算是很相似了。

理

清

思

路

二

理清思路

第一部分(第1段) (总说)

概述雕刻者的精湛技艺以及核舟的由来和内容。

第二部分(2~5段) (分说)

详细介绍核舟的形状、结构/神情状貌,用事实说明雕刻者精湛的技艺。

第三部分(第6段) (总说)

总括核舟上雕刻的人、物的种类和数目,赞扬王叔远的精巧技艺。

对

话

文

本

三

对话文本

一、通读全文思考:为什么称王叔远为“奇巧人”?

对话文本

明确:

(1)能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。(象形之巧)

(2)核舟的精妙。(刀工之巧)

①船体设计大小和格局(尺幅千里)

②船中人物的神态和动作(动静相宜)

③船背雕刻的对联、题名、篆文及数目(细微之处)

对话文本

二、思考:

船窗上的对联为什么雕刻“山高月小,水落石出” “清风徐来,水波不兴”十六个字?

对话文本

本文描写的是核舟微雕,雕刻的就是苏东坡,黄庭坚,佛印这三个好友坐船游玩的场景,因此刻与之相关的典故更能凸显“大苏泛赤壁”的主题,而苏东坡的游记中,又以《赤壁赋》最为脍炙人口,所以就选取《赤壁赋》中最好的写景佳句雕刻在核舟的窗户上。“山高月小,水落石出”,出自《后赤壁赋》,“清风徐来,水波不兴”出自《前赤壁赋》,都描写了秋季江上望月之景。同时体现王叔远雕刻构思严谨巧妙。

对话文本

三、作者将核舟上的人物刻画得栩栩如生,给你留下最深印象的是哪个人?

对话文本

揣摩下列语句,品味文中生动传神的描写。

(1)佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。

(2)居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。

(3)居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

对话文本

(1)句写出了佛印和尚的外貌和洒脱不群的神态,放浪形骸、超脱尘世之情呼之欲出,让人感到他在望着天空和两岸的山色,沉醉在清风明月中。

(2)(3)句描写得细致入微,神韵毕具,惟妙惟肖,一个悠闲自在,一个神情专注,这样来塑造舟子的形象,有力地突出了“泛舟”的主题,也渲染了舟中轻快、愉悦的气氛。

对话文本

壹

对话文本

四、作者为什么不按照船头、中间、船尾的顺序一一介绍?

对话文本

关注视觉上的“主体”。

激发想象感知这个环境中的特殊氛围。

人物主次。

作者这样写,一是为了表达方便,二是为了遵循事物内在的逻辑。基于以上原因,作者没有按照船头、中间、船尾这样一般的顺序进行介绍。

课堂小结

综观全文,这既是一篇简洁、严谨的说明文,更是一篇气韵生动的艺术美文。文中诸多细节,作者不仅处理得井井有条,准确细致,而且笔触生动,韵味十足。读来仿佛亲见核舟的细节和全貌,充分感受到雕刻者巧夺天工的技艺;也让我们想象飞驰,不仅得以想见苏轼、黄庭坚、佛印三人深厚的情谊和高蹈脱俗的举止,而且自己也仿佛置身于当年的赤壁之下,经历了那个传为千古美谈的夜晚。

拓

展

延

伸

四

拓展延伸

请选择任意一幅图画,根据人物特点,展开想象,写一段人物对话片段。

拓展延伸

“手艺人靠的是手,手上就必得有绝活。”

“各行各业,全有几个本领齐天的活神仙。刻砖刘、泥人张、风筝魏、机器王、刷子李等等。天津人好把这种人的姓,和他们拿手擅长的行当连在一起称呼。叫常了,名字反没人知道。只有这一个绰号,在码头上响当当和当当响。“

——冯骥才《俗世奇人》

阅读推荐

冯骥才 《俗世奇人》

清 宋起凤 《核工记》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读