12 蒹葭 课件(共23张PPT)

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

蒹葭

学习目标

1.有感情地朗读诗歌并能成诵。

2.把握诗歌内在的情韵。

3.了解诗歌重章叠句的特点和情景交融的表现手法。

初识蒹葭

《蒹葭》选自《国风·秦风》,属秦地民歌。

“秦风”多言车马田猎,粗犷质朴。秦地的歌谣应该是这样的——“赳赳老秦,共赴国难!”“岂曰无衣,与子同袍!”

“秦风”是西部诗歌,有一种慷慨悲壮的豪情,喷薄出恰似黄土高原般粗犷沉雄的气息……

《蒹葭》是《秦风》中的特例,它将人带到了一种渺远、空灵而又缠绵的境界。

蒹葭就是芦苇,生长于水边。

品读蒹葭

蒹葭/苍苍,白露/为霜。所谓/伊人,在水/一方。

溯洄/从之,道阻/且长;溯游/从之,宛在/水中央。

蒹葭/萋萋,白露/未晞。所谓/伊人,在水/之湄。

溯洄/从之,道阻/且跻;溯游/从之,宛在/水中坻。

蒹葭/采采,白露/未已。所谓/伊人,在水/之涘。

溯洄/从之,道阻/且右;溯游/从之,宛在/水中沚。

吟唱诗歌

jiān jiā

yī

sù huí

xī

jī

méi

chí

sì

zhǐ

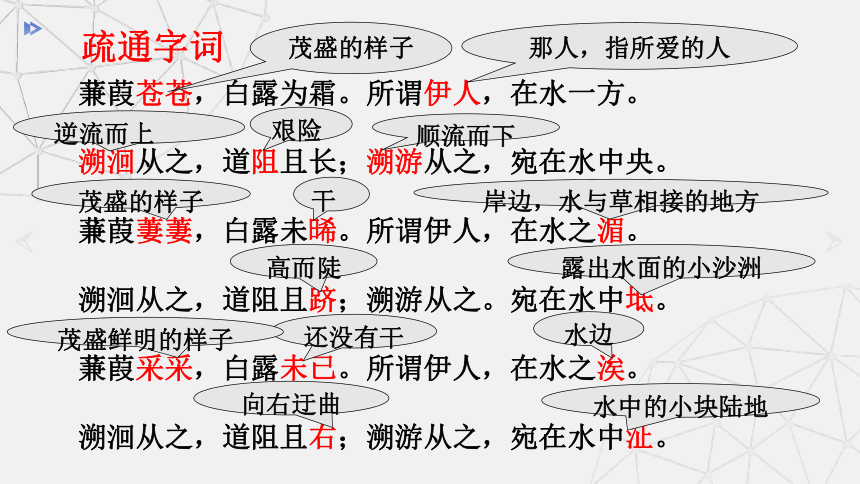

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻;溯游从之。宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右;溯游从之,宛在水中沚。

露出水面的小沙洲

那人,指所爱的人

顺流而下

逆流而上

干

岸边,水与草相接的地方

茂盛的样子

高而陡

向右迂曲

还没有干

水边

水中的小块陆地

艰险

疏通字词

茂盛的样子

茂盛鲜明的样子

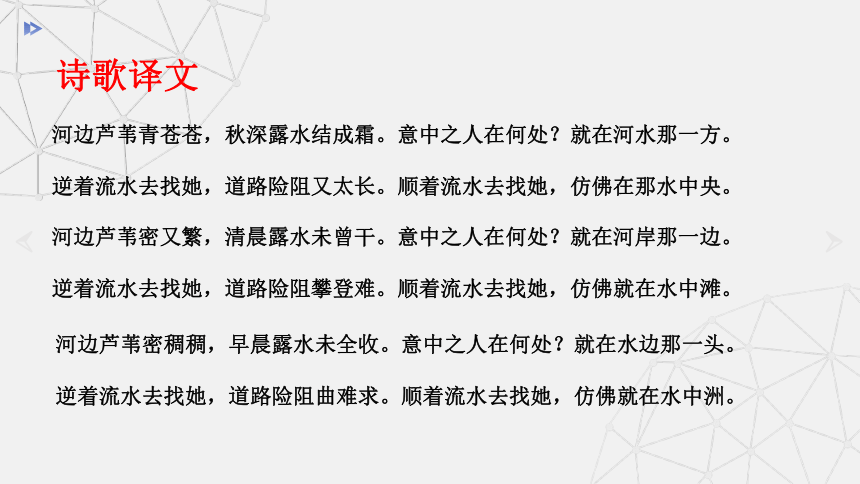

河边芦苇青苍苍,秋深露水结成霜。意中之人在何处?就在河水那一方。

逆着流水去找她,道路险阻又太长。顺着流水去找她,仿佛在那水中央。

河边芦苇密又繁,清晨露水未曾干。意中之人在何处?就在河岸那一边。

逆着流水去找她,道路险阻攀登难。顺着流水去找她,仿佛就在水中滩。

河边芦苇密稠稠,早晨露水未全收。意中之人在何处?就在水边那一头。

逆着流水去找她,道路险阻曲难求。顺着流水去找她,仿佛就在水中洲。

诗歌译文

诗歌内容

《蒹葭》这首诗写了抒情主人公在深秋的早晨,在长满芦苇的河边寻找意中人的情景,抒发了欲见而不得的惆怅之情。

赏悟蒹葭

《蒹葭》最大的艺术特色在于它的重章叠句,即上下句或上下章基本相同,只是更换其中的几个字,一唱三叹,反复吟唱,不仅给诗歌带来回环往复的音律之美,也使诗歌表达的情感更加强烈。

重章叠句在《诗经》中很常见,如《关雎》中的“参差荇菜,左右流之。……参差荇菜,左右采之。……参差荇菜,左右芼之”等。

关键词一:重章叠句

三处“蒹葭”:秋景即物起兴 点明时令 烘托气氛

三处“溯洄”:营造特定情境 艰难险阻 终不可达

三处“伊人”:刻画中心意象 相会不易 惆怅情绪

三处“溯游”:营造特定情境 畅通无阻 亦真亦幻

全诗回旋三叠,反复歌咏。诗人热烈追求其所爱慕的“伊人”,虽然在大河上下反复寻找,可望而不可即,却仍然神魂颠倒,执著专一。

关键词二:情景交融

蒹葭:苍苍——萋萋——采采(秋景愈加萧瑟)

道路:长——跻——右(道路愈发艰险)

白露:为霜——未晞——未已(表示时间推移)

伊人:方——湄——涘、央——坻——沚(暗指空间变换)

通过情景交融的表现手法,全诗没有直接抒写主人公对心上人的思念之情,只写他上下求索和寻找的举动,但那痴心的迷恋、失望的痛苦都能够在景物变化中含蓄地表现出来,并给我们留下无限的想象空间。

关键词三:主旨深远

1.如水素淡,不弃不怨(对待爱情)

情意绵长,贵在坚守;处境一波三折,结局饱含希望。(爱情观)

这首诗抒写了主人公对意中人的倾慕,以及欲见而不得的惆怅。歌者思念的对象可能在遥远的地方,只能怀想而无法见面,因而心中倾慕无法抑制。时间越久,阻隔越远,感情便越深。

关键词三:主旨深远

2.心怀企慕,永不停息(对待人生)

爱而不得,搔首踟蹰是人生的常态,“溯洄从之,道阻且长”也是人生中十有八九会遇到的困境。爱情如此,人生亦如此。其实“伊人”是谁并不重要,重要的是在水的那一边。

只管耕耘,莫问收获;现实峰回路转,理想璀璨生光。(人生观)

这时我们再读“蒹葭苍苍”,应该带着希望和企慕!

作为青少年的同学们,更应该相信“伊人”她就在那里,哪怕“道阻且长”。也正因为“道阻且长”,付出的努力才更有意义!

比读诗歌

思考:《关雎》和《蒹葭》在内容感情和表现形式上有什么异同?

内容情感

同:都表达了对爱情的执著追求。

异:

《关雎》表现了对爱情大胆执着的追求,感情坦率朴素,健康明朗、热烈浓郁。

《蒹葭》含蓄委婉地抒发了对“伊人”可望而不可即的无限情意,充满惆怅和感伤。

表现形式

都用了“兴”的手法,借景抒情;

采用了重章叠句的形式,反复咏叹;

语言形式上大都采用四字句;

都使用了双声词和叠词,富于声韵美。

异:

《关雎》叙事线索明显,画面形象可见。

《蒹葭》意境含蓄,场景朦胧。

同:

作业

1.背诵这首诗。

2.《关雎》和《蒹葭》两首诗,你更喜欢哪一首?并说出你的理由。

预习提示:《式微》《子衿》

蒹葭

学习目标

1.有感情地朗读诗歌并能成诵。

2.把握诗歌内在的情韵。

3.了解诗歌重章叠句的特点和情景交融的表现手法。

初识蒹葭

《蒹葭》选自《国风·秦风》,属秦地民歌。

“秦风”多言车马田猎,粗犷质朴。秦地的歌谣应该是这样的——“赳赳老秦,共赴国难!”“岂曰无衣,与子同袍!”

“秦风”是西部诗歌,有一种慷慨悲壮的豪情,喷薄出恰似黄土高原般粗犷沉雄的气息……

《蒹葭》是《秦风》中的特例,它将人带到了一种渺远、空灵而又缠绵的境界。

蒹葭就是芦苇,生长于水边。

品读蒹葭

蒹葭/苍苍,白露/为霜。所谓/伊人,在水/一方。

溯洄/从之,道阻/且长;溯游/从之,宛在/水中央。

蒹葭/萋萋,白露/未晞。所谓/伊人,在水/之湄。

溯洄/从之,道阻/且跻;溯游/从之,宛在/水中坻。

蒹葭/采采,白露/未已。所谓/伊人,在水/之涘。

溯洄/从之,道阻/且右;溯游/从之,宛在/水中沚。

吟唱诗歌

jiān jiā

yī

sù huí

xī

jī

méi

chí

sì

zhǐ

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻;溯游从之。宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右;溯游从之,宛在水中沚。

露出水面的小沙洲

那人,指所爱的人

顺流而下

逆流而上

干

岸边,水与草相接的地方

茂盛的样子

高而陡

向右迂曲

还没有干

水边

水中的小块陆地

艰险

疏通字词

茂盛的样子

茂盛鲜明的样子

河边芦苇青苍苍,秋深露水结成霜。意中之人在何处?就在河水那一方。

逆着流水去找她,道路险阻又太长。顺着流水去找她,仿佛在那水中央。

河边芦苇密又繁,清晨露水未曾干。意中之人在何处?就在河岸那一边。

逆着流水去找她,道路险阻攀登难。顺着流水去找她,仿佛就在水中滩。

河边芦苇密稠稠,早晨露水未全收。意中之人在何处?就在水边那一头。

逆着流水去找她,道路险阻曲难求。顺着流水去找她,仿佛就在水中洲。

诗歌译文

诗歌内容

《蒹葭》这首诗写了抒情主人公在深秋的早晨,在长满芦苇的河边寻找意中人的情景,抒发了欲见而不得的惆怅之情。

赏悟蒹葭

《蒹葭》最大的艺术特色在于它的重章叠句,即上下句或上下章基本相同,只是更换其中的几个字,一唱三叹,反复吟唱,不仅给诗歌带来回环往复的音律之美,也使诗歌表达的情感更加强烈。

重章叠句在《诗经》中很常见,如《关雎》中的“参差荇菜,左右流之。……参差荇菜,左右采之。……参差荇菜,左右芼之”等。

关键词一:重章叠句

三处“蒹葭”:秋景即物起兴 点明时令 烘托气氛

三处“溯洄”:营造特定情境 艰难险阻 终不可达

三处“伊人”:刻画中心意象 相会不易 惆怅情绪

三处“溯游”:营造特定情境 畅通无阻 亦真亦幻

全诗回旋三叠,反复歌咏。诗人热烈追求其所爱慕的“伊人”,虽然在大河上下反复寻找,可望而不可即,却仍然神魂颠倒,执著专一。

关键词二:情景交融

蒹葭:苍苍——萋萋——采采(秋景愈加萧瑟)

道路:长——跻——右(道路愈发艰险)

白露:为霜——未晞——未已(表示时间推移)

伊人:方——湄——涘、央——坻——沚(暗指空间变换)

通过情景交融的表现手法,全诗没有直接抒写主人公对心上人的思念之情,只写他上下求索和寻找的举动,但那痴心的迷恋、失望的痛苦都能够在景物变化中含蓄地表现出来,并给我们留下无限的想象空间。

关键词三:主旨深远

1.如水素淡,不弃不怨(对待爱情)

情意绵长,贵在坚守;处境一波三折,结局饱含希望。(爱情观)

这首诗抒写了主人公对意中人的倾慕,以及欲见而不得的惆怅。歌者思念的对象可能在遥远的地方,只能怀想而无法见面,因而心中倾慕无法抑制。时间越久,阻隔越远,感情便越深。

关键词三:主旨深远

2.心怀企慕,永不停息(对待人生)

爱而不得,搔首踟蹰是人生的常态,“溯洄从之,道阻且长”也是人生中十有八九会遇到的困境。爱情如此,人生亦如此。其实“伊人”是谁并不重要,重要的是在水的那一边。

只管耕耘,莫问收获;现实峰回路转,理想璀璨生光。(人生观)

这时我们再读“蒹葭苍苍”,应该带着希望和企慕!

作为青少年的同学们,更应该相信“伊人”她就在那里,哪怕“道阻且长”。也正因为“道阻且长”,付出的努力才更有意义!

比读诗歌

思考:《关雎》和《蒹葭》在内容感情和表现形式上有什么异同?

内容情感

同:都表达了对爱情的执著追求。

异:

《关雎》表现了对爱情大胆执着的追求,感情坦率朴素,健康明朗、热烈浓郁。

《蒹葭》含蓄委婉地抒发了对“伊人”可望而不可即的无限情意,充满惆怅和感伤。

表现形式

都用了“兴”的手法,借景抒情;

采用了重章叠句的形式,反复咏叹;

语言形式上大都采用四字句;

都使用了双声词和叠词,富于声韵美。

异:

《关雎》叙事线索明显,画面形象可见。

《蒹葭》意境含蓄,场景朦胧。

同:

作业

1.背诵这首诗。

2.《关雎》和《蒹葭》两首诗,你更喜欢哪一首?并说出你的理由。

预习提示:《式微》《子衿》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读