6 被压扁的沙子 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 6 被压扁的沙子 课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 479.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-18 10:01:17 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

被压扁的沙子

学习目标

1.分析说明对象和说明角度。

2.梳理说明顺序和内在逻辑。

3.品评理趣之美和作者精神。

浏览全文,分析说明对象

本文的说明对象是什么?

是“被压扁的沙子”吗?

回顾旧知:《恐龙无处不有》

“因此,南极洲恐龙化石的发现,为支持地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动这一理论提供了另一个强有力的证据。”

借“恐龙无处不有”这一事实,

说明“板块构造学说”。

方法迁移:《被压扁的沙子》

“这种情况显示,在6500万年以前曾有一次巨大的撞击并形成了数吨重的斯石英。这些斯石英在沉降之前曾被溅到了平流层中。那么,造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。”

借“被压扁的沙子”这一物体,

说明“恐龙灭绝撞击说”。

归纳总结:两文说明角度相同

“恐龙无处不有” “被压扁的沙子”

“板块构造学说” “恐龙灭绝撞击说”

说明角度:用一个科学领域的新发现,

去说明另一个科学领域的道理。

概括分层,梳理说明顺序

本文的说明顺序是怎样的?

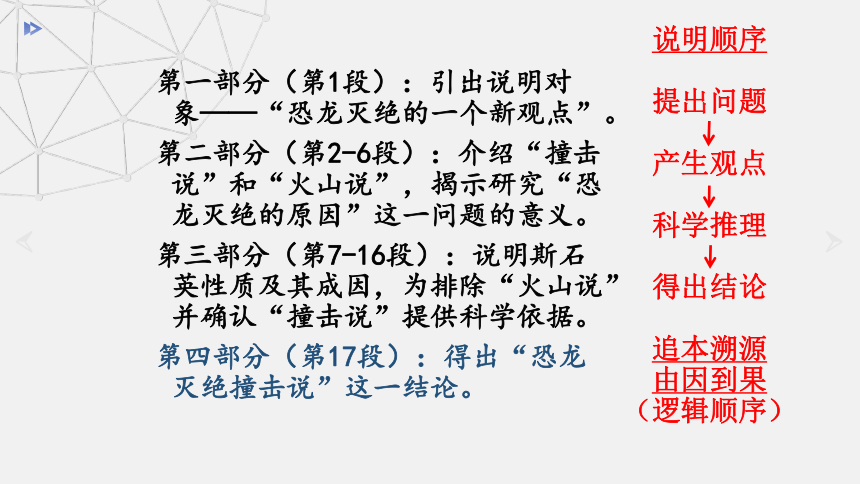

第一部分(第1段):引出说明对象——“恐龙灭绝的一个新观点”。

第二部分(第2-6段):介绍“撞击说”和“火山说”,揭示研究“恐龙灭绝的原因”这一问题的意义。

第三部分(第7-16段):说明斯石英性质及其成因,为排除“火山说”并确认“撞击说”提供科学依据。

第四部分(第17段):得出“恐龙灭绝撞击说”这一结论。

说明顺序

提出问题

产生观点

科学推理

得出结论

追本溯源

由因到果

(逻辑顺序)

第三部分(第7-16段):说明斯石英性质及其成因,为排除“火山说”并确认“撞击说”提供科学依据。

第一层(第7-10段):说明斯石英性质及其成因。

第二层(第11-14段):通过斯石英确认撞击说。

第三层(第15-16段):由事实进一步证明撞击说。

层层推论

环环相扣

逻辑严密

深入浅出

聚焦比较,探讨标题作用

把题目“被压扁的沙子”换成

“恐龙是怎样灭绝的”好吗?

“被压扁的沙子”作为题目:

①提示读者——“恐龙灭绝撞击说”的产生与“被压扁的沙子”的科学发现和科学研究密不可分。

②形象性极强,引起读者阅读的兴趣。

“恐龙是怎样灭绝的”则无法对本文起到提纲挈领的作用。

咬文嚼字,品评理趣之美

文章中,放在括号里的

补充说明文字有什么作用?

①万一哪天某个星体要撞击地球,我们也许会知道如何来避免这种撞击。(第5段)

这句话俏皮幽默,但也并非无稽之谈。星体撞击地球虽然极为罕见,但在地球的历史上确实发生过。作者做这样的假设,意在强调天文学研究的现实意义。

②即非常纯的沙子(第7段)

这是对“二氧化硅”的解释。一方面指出“二氧化硅”即沙子的学名,另一方面也强调只有非常纯的沙子才能称得上“二氧化硅”,一般沙子都含有杂质。

③你也可以在真空中在对金刚石加热,从而把它恢复到原始碳的状态,但谁愿意这样做呢?(第10段)

这句话是以金刚石经过高温加热可以变为普通的碳,类比斯石英经过高温加热可以变为普通的沙子。也许没有人会在意斯石英的还原问题,但没有人会愿意把金刚石变为碳,因为金刚石太名贵了。可见作者思维活跃,语言幽默。

收获启示,感受作者精神

如何以本文学习为契机,

提升我们自己的科学素养?

①本文借“被压扁的沙子”这一物体,说明“恐龙灭绝撞击说”。

由物理学知识,联系到生物考古学,可见不同学科领域之间是紧密联系的。作者善于联系的思维方法,正是科学创新的重要特征,也是我们开展科学研究的必要前提。

②本文按照逻辑顺序展开,层层推论,环环相扣,逻辑严密,深入浅出。

作者运用科学发现相互佐证的方法来进行科学探究,其丰富的科学知识、敏锐的科学眼力和深入探索的精神,值得我们学习。

③ 本文语言既严谨充分,又幽默风趣,具有理趣之美。

科学是建立在客观材料基础上的, 在文章中,科学家们正是在搜集大量确凿可靠的材料基础上,展开研究,解释事物的奥秘的。同时,文中洋溢着作者对科学探究的兴趣与热情,而这正是我们持之以恒追求真理的动力。

科学是个极具活力的领域,而且它从来也没有像现在这样充满活力。今天,有更多的科学家,正得心应手地采用更多的技术,带着比以往更大的热情,在更多的领域进行研究。因此,人类的知识领域正在比以往更气势磅礴、更令人惊异地扩展着。

——阿西莫夫《新疆域(序)》

作业

1.基础作业:书P37第一、三题

2.挑战作业:书P38第五题

预习提示:《大雁归来》

被压扁的沙子

学习目标

1.分析说明对象和说明角度。

2.梳理说明顺序和内在逻辑。

3.品评理趣之美和作者精神。

浏览全文,分析说明对象

本文的说明对象是什么?

是“被压扁的沙子”吗?

回顾旧知:《恐龙无处不有》

“因此,南极洲恐龙化石的发现,为支持地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动这一理论提供了另一个强有力的证据。”

借“恐龙无处不有”这一事实,

说明“板块构造学说”。

方法迁移:《被压扁的沙子》

“这种情况显示,在6500万年以前曾有一次巨大的撞击并形成了数吨重的斯石英。这些斯石英在沉降之前曾被溅到了平流层中。那么,造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。”

借“被压扁的沙子”这一物体,

说明“恐龙灭绝撞击说”。

归纳总结:两文说明角度相同

“恐龙无处不有” “被压扁的沙子”

“板块构造学说” “恐龙灭绝撞击说”

说明角度:用一个科学领域的新发现,

去说明另一个科学领域的道理。

概括分层,梳理说明顺序

本文的说明顺序是怎样的?

第一部分(第1段):引出说明对象——“恐龙灭绝的一个新观点”。

第二部分(第2-6段):介绍“撞击说”和“火山说”,揭示研究“恐龙灭绝的原因”这一问题的意义。

第三部分(第7-16段):说明斯石英性质及其成因,为排除“火山说”并确认“撞击说”提供科学依据。

第四部分(第17段):得出“恐龙灭绝撞击说”这一结论。

说明顺序

提出问题

产生观点

科学推理

得出结论

追本溯源

由因到果

(逻辑顺序)

第三部分(第7-16段):说明斯石英性质及其成因,为排除“火山说”并确认“撞击说”提供科学依据。

第一层(第7-10段):说明斯石英性质及其成因。

第二层(第11-14段):通过斯石英确认撞击说。

第三层(第15-16段):由事实进一步证明撞击说。

层层推论

环环相扣

逻辑严密

深入浅出

聚焦比较,探讨标题作用

把题目“被压扁的沙子”换成

“恐龙是怎样灭绝的”好吗?

“被压扁的沙子”作为题目:

①提示读者——“恐龙灭绝撞击说”的产生与“被压扁的沙子”的科学发现和科学研究密不可分。

②形象性极强,引起读者阅读的兴趣。

“恐龙是怎样灭绝的”则无法对本文起到提纲挈领的作用。

咬文嚼字,品评理趣之美

文章中,放在括号里的

补充说明文字有什么作用?

①万一哪天某个星体要撞击地球,我们也许会知道如何来避免这种撞击。(第5段)

这句话俏皮幽默,但也并非无稽之谈。星体撞击地球虽然极为罕见,但在地球的历史上确实发生过。作者做这样的假设,意在强调天文学研究的现实意义。

②即非常纯的沙子(第7段)

这是对“二氧化硅”的解释。一方面指出“二氧化硅”即沙子的学名,另一方面也强调只有非常纯的沙子才能称得上“二氧化硅”,一般沙子都含有杂质。

③你也可以在真空中在对金刚石加热,从而把它恢复到原始碳的状态,但谁愿意这样做呢?(第10段)

这句话是以金刚石经过高温加热可以变为普通的碳,类比斯石英经过高温加热可以变为普通的沙子。也许没有人会在意斯石英的还原问题,但没有人会愿意把金刚石变为碳,因为金刚石太名贵了。可见作者思维活跃,语言幽默。

收获启示,感受作者精神

如何以本文学习为契机,

提升我们自己的科学素养?

①本文借“被压扁的沙子”这一物体,说明“恐龙灭绝撞击说”。

由物理学知识,联系到生物考古学,可见不同学科领域之间是紧密联系的。作者善于联系的思维方法,正是科学创新的重要特征,也是我们开展科学研究的必要前提。

②本文按照逻辑顺序展开,层层推论,环环相扣,逻辑严密,深入浅出。

作者运用科学发现相互佐证的方法来进行科学探究,其丰富的科学知识、敏锐的科学眼力和深入探索的精神,值得我们学习。

③ 本文语言既严谨充分,又幽默风趣,具有理趣之美。

科学是建立在客观材料基础上的, 在文章中,科学家们正是在搜集大量确凿可靠的材料基础上,展开研究,解释事物的奥秘的。同时,文中洋溢着作者对科学探究的兴趣与热情,而这正是我们持之以恒追求真理的动力。

科学是个极具活力的领域,而且它从来也没有像现在这样充满活力。今天,有更多的科学家,正得心应手地采用更多的技术,带着比以往更大的热情,在更多的领域进行研究。因此,人类的知识领域正在比以往更气势磅礴、更令人惊异地扩展着。

——阿西莫夫《新疆域(序)》

作业

1.基础作业:书P37第一、三题

2.挑战作业:书P38第五题

预习提示:《大雁归来》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读